Esa irreal “normalidad”

De José Ignacio CorcueraRecientemente ha recogido Antonio Arias en su interesante blog “Saltataulells.com”, los incidentes acaecidos durante la disputa de un choque entre Deportivo Alavés y Athletic Club bilbaíno, correspondiente al torneo de Copa (mayo de 1940), y su posterior tratamiento, mediante recurso al Gobernador Civil de la Provincia, como fórmula para evitar una sanción federativa previsiblemente dura. Si bien el lector curioso podrá acceder a una exposición más detallada en la dirección descrita, vaya un leve pespunte aclaratorio.

Deportivo Alavés y Athletic dirimían su partido de ida correspondiente a Dieciseisavos de Copa, bajo la dirección del árbitro Ostalé Gómez. La contundencia del resultado final (0-6) difícilmente podría justificar incidentes tan serios como los denunciados por el trencilla, con el refrendo de la Federación Guipuzcoana(*), es de suponer que mediante aval de su delegado. Ostalé habría sido objeto de “insultos groseros y apedreamiento” en distintos lances del juego, saliendo bien librado tan sólo ante la mala puntería de sus agresores. A requerimiento de la directiva alavesa, el Gobernador Civil reclamó al jefe de la fuerza pública destacada en Mendizorroza, un informe sucinto sobre lo realmente acontecido. Y éste no sólo dejaba por mentiroso al colegiado, sino como cómplice, fuere por pura estulticia o mala fe, a la propia Federación Guipuzcoana: “Sólo hubo insultos de palabra, no lanzamiento de piedras u objetos al árbitro. Éstos insultos estuvieron motivados por las decisiones arbitrales, favorables al Athletic en opinión de los aficionados”.

Hasta ahí, un contencioso más de los muchos que el fútbol ha vivido y presumiblemente le será dado encarar. Uno, y eso lo hace diferente, acaecido apenas doce meses después de finalizar la Guerra Civil, cuando el recuerdo de la reciente barbarie permanecía fresco, las heridas supuraban aún, y cualquier chispazo, fruto de la rivalidad deportiva, podía avivar el rescoldo de odios no tan antiguos, ni siquiera a medio apagar. Un riesgo que los jerarcas del Régimen trataron de evitar mediante la imposición de adeptos en cada directiva -militares, muchos de ellos-, purgando listados sociales, convirtiendo en obligatorio el saludo a la romana de ambas formaciones desde el centro del campo, y retirando de la circulación temporalmente a un buen puñado de futbolistas con pasado “rojo”. Pese a ello, el fútbol no dejaba de representar un riesgo de conflicto social, con posibles derivaciones políticas, que la facción victoriosa hubo de aceptar como mal menor, ante las ventajas que de él igualmente podía extraer. La primera, esa sensación de normalidad derivada de la reapertura de estadios y el reinicio deportivo. Vendría bien que la gente se desahogara, concentrando su frustración en adversarios sin adscripción política. Que la ciudadanía pensase en los partidos de cada domingo y no tanto en su difícil subsistencia. Que los devotos a cualquier equipo sustituyesen cuanto antes tanta y tan desaforada como reciente pasión revolucionaria. Mejor gritar “¡Aupa Athletic!”, o “¡Barça, Barça!”, que “¡No pasarán!”, entonar cantos de ánimo en vez de “La Internacional”, el himno requeté, con su invocación al rey, tras Dios y la Patria, o el amplio repertorio de llamamientos a resistir en las casamatas. Aquel régimen, como cualquier otro regado con sangre, sólo podía enraizar tras una apariencia de normalidad.

“Se reanudó el Campeonato de Liga con absoluta normalidad”, titularon algunos diarios sus primeras crónicas futbolísticas posbélicas. Normalidad tan falsa e irreal como la de este tiempo pandémico, donde la verdad se envuelve en eufemismos propagandísticos, mentiras suavizadas, incertidumbre y muchísimo recelo. Normalidad nueva y por tanto escasamente normal. Mucho más anormal, claro está, aquella de 1939, 40, 45 y 1947, trufada de hambre, frío y cárceles atestadas, donde muchos españoles tenían familiares desperdigados en el exilio, por distintos presidios o batallones de trabajo, viviendo entre piojos y harapos, muriendo de tifus o tuberculosis, carcomida la esperanza y marchito el sueño de otro porvenir. Pocas, muy pocas cosas en aquel fútbol y esa España merecían divisa de normalidad.

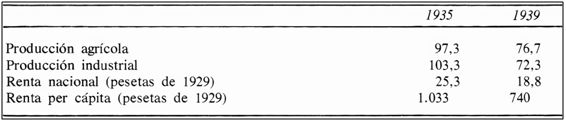

Radiografía económica del desastre guerracivilista. Presumir de “normalidad” en 1939 constituía un disparate.

Mal podía haberla, si media población miraba con más encono que recelo a la otra media, estando tan frescos muchos recuerdos de pura barbarie. Tan sólo a título ilustrativo, vayan unos ejemplos.

El todavía joven Julián Marías, más adelante filósofo muy reconocido, pasó en Madrid los primeros meses de guerra, justo los más sangrientos por el descaro de las “brigadas del amanecer”. Y sus recuerdos, recogidos por Javier Marías desde las páginas de “Tu rostro mañana” (2004), duelen de verdad:

“Íbamos en el tranvía, torcíamos desde Alcalá para entrar en Velázquez, y una mujer que iba sentada en la fila de delante señaló con el dedo hacia una casa, un piso alto, y le dijo a otra con la que viajaba: Mira, ahí vivían unos ricos que nos los llevamos a todos y les dimos el paseo. Yo a un crío pequeño que tenían lo saqué de la cuna, lo agarré por los pies, di unas cuantas vueltas y lo estampé allí mismo contra la pared. Ni uno dejamos. A la mierda la familia entera”.

Otro hecho no menos impactante, recogido por el doctor en Historia Alfonso Bullón de Mendoza, y el periodista Álvaro de Diego en su obra conjunta “Historias orales de la Guerra Civil” (Barcelona, 2000), hace pensar que el infanticidio distaba de ser algo anormal en aquella exhibición de odios. Fue testigo del mismo una traumatizada Carmen Serrano, en la ciudad condal:

“Un grupo de milicianos mató al bebé de unos parientes que se habían refugiado en la casa donde yo vivía. Se lo quitaron a la madre de las manos y lo estamparon contra el suelo”.

Morir abatido por una descarga de fusilería podía no constituir el peor de los finales posibles. El 30 de noviembre de 1936 varios milicianos de CNT parece se sintieron inspirados, quién sabe si tras haber leído a Nikolai Gógol en “Tarás Bulba”. El caso que cuando capturaron a Ramón Sales Amenós, fundador del Sindicato Libre, quisieron reservarle una suerte especial. Durante la madrugada del día 1, en el cruce de las calles barcelonesas Consejo del Ciento con Villarroel, ante el edificio de “la Soli”, lo encadenaron de pies y manos, vivo, a cuatro camiones que partieron al unísono en direcciones distintas. Ramón Sales quedó descuartizado.

Los aviadores capturados por el enemigo tampoco acostumbraban a ser tratados según convenciones internacionales. Era la primera vez que España se enfrentaba a bombardeos aéreos, mucho más dañinos que los tradicionales obuses de cañón. El cielo sembraba muerte, una muerte innoble, primero porque afectaba especialmente a la población civil, y segundo porque en tiempos de trinchera y disparos de frente, hacerlo desde un aeroplano era visto como ventaja inadmisible. Cuando caía un aparato, si su piloto lograba arrojarse en paracaídas, enjambres de civiles solían correr en su búsqueda, no tratando de socorrerle, sino para lincharlo. Parece que algunos, sabiéndose atrapados, prefirieron descerrajarse un tiro de pistola en la boca. Otros, como el republicano Juan Antonio Galarza, tal vez sintieran no haberlo hecho.

El 14 de noviembre de 1936 el caza de Galarza resultó abatido durante un combate sobre las afueras de Madrid. Aunque tirase de paracaídas, el viento, muy fuerte, lo arrastró hasta territorio “nacional”. Al día siguiente un aparato “nacional” sobrevoló el cielo capitalino, dejando caer un bulto en paracaídas, que por fortuna concluyó posándose sobre un montón de arena. Abierta con mil precauciones la caja de madera, temiendo pudiera tratarse de algún artefacto explosivo, los guardias de asalto descubrieron un amasijo de huesos y carne ennegrecida, con claras huellas de ensañamiento en vida. Un forense determinó correspondían al piloto que el día anterior, en el parte, fuese dado por desaparecido.

Toda esta ruindad y atrocidades sin cuento no tuvo en los varones a su único objetivo. Las mujeres también fueron objeto de un revanchismo salvaje y gratuito, como acreditan distintos alardes de increíble abyección. Hoy pudiera parecer no hubo otras víctimas tan vejadas como las 13 rosas. El revisionismo parcial de los años 90, buscando probablemente un rédito político miope, las convirtió en símbolo feminista, de la represión orquestada por el bando vencedor y el coraje de tantos socialistas irreductibles. Y aun siendo la suya una historia tristísima, con final descorazonador, se pudo haber apuntado hacia sucesos bastantes más crueles.

En Valencia, según relatase al falangista Luis López Medrano un afligido padre, sus dos hijas, de 17 y 19 años, tras ser detenidas y para aligerar su confesión, las desnudaron. Como aparentemente tampoco la pudibundez les soltara la lengua, se apeló a soluciones más drásticas. Primero les pusieron una plancha caliente sobre los pechos, y a continuación otra sobre el sexo.

En Galicia tampoco el otro bando actuaría con guante blanco. A María Vázquez, maestra en Miño, municipio situado entre Ferrol y Betanzos, cierto día se la echó en falta. De nada sirvieron distintos intentos de búsqueda. Ni aparecía por ningún lado, ni nadie era capaz de situarla en algún punto concreto por última vez. Al fin fueron encontrados sus restos en un monte próximo, de cúbito supino, con las piernas abiertas, sujetas a dos estacas clavadas en la tierra, y los brazos atados con cuerdas. Sus pechos estaban seccionados y lucía distintos cortes por todo el cuerpo desnudo. Hasta el más profano hubiera podido descubrir en ella numerosos signos de violación.

Aquellos torturadores debieron disfrutar con su bestialidad, porque durante las fechas siguientes varias jóvenes de Betanzos fueron halladas en condiciones similares.

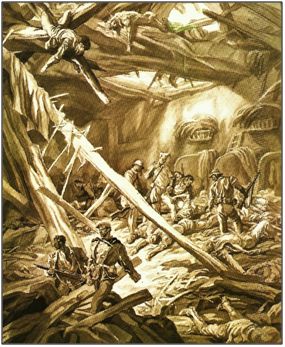

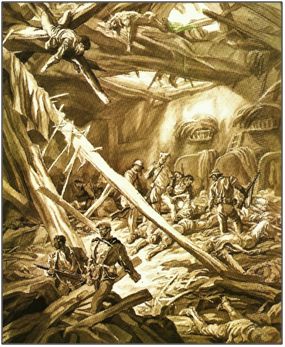

Asalto al cuartel gijonés de Simancas, según los pinceles de Carlos Sáenz de Tejada. Nadie podía salir indemne de tanto trauma.

A 400 kilómetros largos, en Alcaudete de la Jara (Toledo), otra desdichada en avanzado estado de gestación fue abierta en canal, ante el espanto de su marido, y le extrajeron el feto. Sólo después de verla desangrarse decidieron aplicarle el tiro de gracia.

Un cubano de los varios adscritos al ejército republicano, médico de profesión, narró otra salvajada a Félix Gordón Ordás, cuando éste se exiliara en La Habana. A una enfermera destacada en los hospitales de Avilés o Luarca, por ser pareja sentimental de cierto líder republicano que logró expatriarse, la violaron brutalmente y a continuación la enterraron hasta el nacimiento de los pechos. Luego se los amputaron entre vejaciones, dejándola morir por desangramiento.

Mucho más implicada políticamente estaba Teresa Monje Zapico, secretaria de la sección femenina de Juventudes Socialistas Unificadas, en León. Asesinada el 4 de setiembre de 1936 en el término leonés de Campo de Fresno, la muerte debió ser para ella, después de todo, una liberación. Al menos es lo que cabe colegir si otorgásemos crédito a lo publicado en la revista “Timón”:

“Luego que abusaron de ella cuantos criminales iban en el grupo, le clavaron cañitas de madera entre las uñas de pies y manos y la pincharon con los machetes, cortándole un pecho en vida y rociándola con gasolina las partes genitales, a las que prendieron fuego (…). La remataron después en las inmediaciones de la Virgen del Camino, arrojándola a la hoguera en unión de 44 más, entre ellos sus hermanos”.

Con ligeras variantes -le habrían seccionado no uno, sino los dos pechos-, el poeta y escritor leonés Victoriano Crémer dio su versión más extensa y con mejor pluma. Como por esa época el Registro Civil acumulara incontables deficiencias, a la extrema crueldad aplicada hubo de unirse algún tinte de involuntaria burla para la familia. Porque varios meses después del asesinato, un Juzgado de León reclamó sendas mulas de 5.000 y 50.000 ptas., impuestas tanto a ella como a su hermano Juan, achicharrado en la misma hoguera:

El ensañamiento, fruto de un odio visceral, a veces desaguaba en el puro tremendismo. Así ocurrió en Ronda, no en su coso centenario, sino a pie del tajo, cuando partidarios de los sublevados “torearon” a un desdichado por el simple hecho de haberles plantado cara. Narró aquel aguafuerte Javier Marías, tras escuchar la historia a cierto escritor de renombre, jactándose de haber participado en tan truculento asesinato.

Cuando los nacionales entraron en la serrana y monumental ciudad malagueña, tomaron a tres presos para fusilarlos a las afueras, ordenándoles cavar sus propias tumbas. Dos de ellos obedecieron, resignados, pero Emilio Mares, hijo de un alcalde republicano, se engalló, arisco: “A mí me podéis matar, y me vais a matar -les dijo-. Pero a mí no me toreáis”. Le tomaron la palabra, procediendo a lidiarlo, literalmente. “Conque no, ¿eh? -le dijo el malagueño-. Tú te vas a enterar”. Así que poniéndose al volante de la camioneta tomo el camino de vuelta a la ciudad y en cuestión de media hora reaparecía, cargando los trastos de lidia. “Allí mismo lo banderilleamos, lo picamos un poquito desde el techo de la camioneta, haciéndole pasadas lentas, y luego fue su paisano el que se encargó del estoque. Un tipo atravesado, muy cabrón, y se vio que tenía algo de práctica, pues le entró muy bien a matar, la primera hasta el fondo, cruzada en el corazón. Yo le puse sólo un par de banderillas cortas en lo alto de la espalda. Vaya si se enteró el tal Emilio Mares. A los otros dos los tuvimos de público y les obligamos a gritar olés. No los fusilamos hasta rematar la faena, en premio por haber cavado. Así pudieron ver de la que se habían librado. El malagueño se empeñó en cobrarse una oreja”.

Marías no quiso revelar el nombre de aquel escritor, muy famoso con el transcurrir del tiempo, afirmando tan sólo que “tuvo exequias solemnes cuando murió. Creo que hasta un ministro muy democrático ayudó a llevar el ataúd”.

Y hubo más atrocidades relacionadas con el mundillo taurino. José Luis Alfaya, director o administrador de varias empresas, tanto nacionales como de capital extranjero, decidió dar un completo vuelco a su vida durante los años 80 del pasado siglo, ordenándose sacerdote en 1987, antes de doctorarse en teología por la Universidad de Navarra. Desde esa nueva existencia su contribución histórica más visible sería una investigación rigurosa, titulada “Como un río de fuego” (Barcelona, 1998), sobre el infierno en que se desenvolviera la diócesis de Madrid-Alcalá entre julio de 1936 y febrero de 1939. Junto a las tristes peripecias de muchos sacerdotes dejó otro hito de la “tauromaquia”, no por breve y escueto menos espeluznante:

“La acción más grotesca y salvaje fue la realizada a un soldado moro de las tropas de Franco, hecho prisionero. Lo condujeron a la plaza de toros, donde le torearon y banderillearon, dándole finalmente muerte por fusilamiento, reclamando el honor de ser su verdugo una joven de 16 años, llamada M. S.”

Juan Mesonero Huerta, cura de El Hornillo (Ávila), también escuchó olés mientras hacía de toro. Tenía 22 años y aquella era su primera parroquia, pues no en vano llevaba sólo tres meses ordenado. Su calvario fue recogido por A. de Castro Albarrán, magistral de Salamanca en “Este es el cortejo…” -Salamanca, 1938-, mosaico de múltiples atrocidades a religiosos, seglares y sacerdotes.

Apresado por milicianos, decidieron llevárselo hasta la plaza de toros, en compañía de una joven. Para soliviantarle, argüían: “Es tu novia, Por eso os vamos a matar juntitos”. Ya en el coso, no exento de curiosos espectadores, comenzaron a lidiarlo. Luego de unos cuantos trapazos, llegó el tercio de banderillas, aunque éstas fuesen algún hierro afilado, navajas y puñales. Con la espalda, el cuello y hasta el abdomen taladrado, entre gemidos agónicos y vocerío desde el tendido, el joven cura apenas si lograba enhebrar tres pasos sin dos traspiés. Viendo que la “lidia” no daba más de sí, colocaron al pobre hombre en un punto elevado para descerrajarle un disparo en el vientre.

Curas zamoranos se ofrecen voluntarios para el frente, con las tropas “nacionales”. Hombres de paz listos para hacer sumarse a una “guerra santa”.

Obispos, presbíteros, frailes y monjas, fueron objetivo de anarquistas y milicianos con pañuelo rojo, como es bien sabido. Hubo diócesis que llegaron a contabilizar como asesinados hasta el 40 % de los censados. Pero tampoco faltó alguna alimaña con tonsura dispuesta a no poner la otra mejilla. Encabezando a todas en su afán vengativo, Juan Galán Bermejo, conocido fundamentalmente como “El Curita Pistolero”.

Natural de Montánchez y antiguo presbítero de Zabra, era capellán de la 11ª Bandera del 2ª Regimiento legionario durante la matanza de Badajoz, tras su toma por el coronel Juan Yagüe, distinguido un par de años antes en el aplastamiento revolucionario contra la República. El cura Galán Bermejo estuvo entre los asaltantes de la catedral pacense, último reducto de los ya derrotados milicianos. Y tras descubrir a uno arrebujado en la penumbra del confesionario, le descerrajó un balazo. No era, ni mucho menos, el primer hombre que asesinaba, según él mismo reconocía con el pecho inflamado. Pocos días después, en el despacho de Antonio Bahamonde, gobernador civil de Badajoz, quiso éste saber si era cierto cuanto sobre él se contaba, y con qué arma había apiolado al miliciano en la catedral. “Aquí está” -dijo solemnemente el cura, mientras la mostraba-. Esta pistola ha librado al mundo de más de un centenar de revolucionarios”.

El propio gobernador Bahamonde narró otra hazaña del pistolero con sotana, muchísimo más descarnada: “No crea usted que entramos de rositas por esos pueblos. Hay sitios donde nos cuesta trabajo. Se defienden y resisten. Ahora que lo pagan bien. En Granja de Torre-Hermosa, ya sabe usted las barbaridades y crímenes tan horribles que cometieron los marxistas. Nos causaron muchas bajas. Cuando conseguimos entrar, encontré metidos en una cueva a cuatro hombres y una mujer herida. Les quité las pistolas que tenían y tuvieron el cinismo de decirme que si hubieran contado con municiones no les hubiera cogido tan fácilmente. Les hice cavar la fosa y los enterré vivos, para escarmiento de esa ralea”.

Antonio Bahamonde apostillaba, un tanto atónito: “Todo eso intercalando palabras gruesas, que pretendía justificar diciendo que eran expresiones legionarias”.

Alguien con semejante perfil no podía pasar desapercibido ante los periodistas. Y cuando uno de ellos, el enviado de la agencia Havas, Marcel Dany, tuvo ocasión de entrevistarle, escuchó, atónito: “Todavía no hemos tenido tiempo de legislar cómo y de qué manera será exterminado el marxismo en España; por eso, todos los procedimientos de exterminio de estas ratas son buenos. Y Dios, en su inmenso poder y sabiduría, los aplaudirá”.

Odio, odio y más odio. Justo el sentimiento que más cuesta aplacar. Odio infectando a quienes nunca empuñaron un arma ni pisaron ningún frente, entre quienes tampoco faltaron los empeñados en ajustar cuentas con personas conocidas, por su teórico papel de pedagogos, instigadores o vocingleros de la “horda roja”. El destacado periodista Eduardo Haro Tecglen evocó en sus memorias el día aciago en que un piquete de infantería de Marina se llevó a su padre, periodista igualmente, dos jornadas después de que las tropas franquistas penetraran en Madrid. Un abogado de oficio nada pudo hacer en el juicio sumarísimo, no sólo ante el informe del magistrado ponente, donde lo acusaron de “haber inducido al pueblo con sus escritos a cometer los crímenes que estamos viendo”, sino porque hubo de “defender” durante la misma jornada a otros 14 acusados. A la pena de muerte y la imposibilidad de apelar, el entonces muy joven Eduardo Haro hubo de añadir la desazón que le dejaran algunas frases escuchadas mientras trataba de reunir argumentos o avales con que salvar a su progenitor. El crítico cinematográfico José de la Cueva, además de ocasional director de “Informaciones”, llegó a confesarle que le habían llevado un escrito pidiendo el indulto para el condenado, y que no lo quiso firmar. Las razones aducidas para no hacerlo hubiesen anonadado a cualquiera: “No tengo nada contra tu padre; un buen hombre, un burgués tranquilo, un excelente escritor. Desearía que se salvara. Pero tengo un principio: quiero que maten a todos los periodistas rojos. No voy a hacer una excepción porque sea una persona querida”.

No, no podía restituirse la normalidad de un día para otro, después de tanta afrenta personal, cuenta pendiente y rencor nublando los pensamientos. Ni tras el último parte triunfal, ni algunos años después. Y el fútbol tampoco permaneció ajeno a esa sed revanchista.

Al portero navarro Andrés Lerín, figura destacada en el Zaragoza de los “Alifantes” y uno de los mejores en su puesto durante las últimas temporadas prebélicas y las de reanudación, se le hizo la vida imposible junto al Ebro y “La Pilarica”, tras pasar por un campo de concentración galo y dos “de clasificación” en España, además de pechar con 12 meses de inhabilitación profesional. “No podía salir a la calle, sentía vergüenza, porque hasta los niños me llamaban rojo tan pronto asomaba desde el portal”, confesó tiempo después. Puesto que resultaba impensable vestirlo de corto en Torrero, se le facilitó la baja. Luego le costaría un triunfo encontrar equipo. Para garantizarse una nueva oportunidad en Gijón tuvo que acordar no percibir un céntimo hasta convencer con sus actuaciones. Estuvo alrededor de dos meses sin ver una perra, mientras a la secretaría rojiblanca llegaban treinta anónimos matasellados en Zaragoza, exigiendo se le negara el pan a un “rojo recalcitrante como él, sin sitio en la nueva España”. Sólo tras encadenar varias actuaciones espléndidas volvió a sentir la calidez del dinero en sus bolsillos.

Isidro Lángara, ya próximo a la retirada. Sus entorchados internacionales no bastaron para otorgarle facilidades en su propósito de retorno profesional, tantas veces reiterado.

Pedro Areso, internacional español y componente del Euzkadi, equipo propagandístico auspiciado por el gobierno vasco del Lehendakari Aguirre, se decidió a regresar tras la promulgación de un decreto garantista para cuantos volviesen del exilio sin delitos de sangre. Convertido en entrenador de la Gimnástica Burgalesa durante el ejercicio 1947-48 (último que los castellanos disputaron bajo tal denominación), recibió una cita del general Yagüe para personarse en su despacho. De pie, y en medio de una bien estudiada atmósfera hostil, hubo de escuchar que era “material fusilable, por rojo y nacionalista vasco”. Ante su muy perceptible turbación, el laureado militar se permitió preguntar “qué me hacía pensar pudiera poner un pie en aquella Patria libre y unida, después de tanta sangre entregada por españoles de verdad mientras yo, junto a otros renegados, abrazaba a marxistas o recorría el mundo entre vivas a la República”. El propio Areso reconocía, bastantes años después: “Me dejó bien claro que en Burgos no había sitio para mí; que si no me iba, él gozaría de lo lindo haciéndome la vida imposible. Tuve que partir, claro”.

Tal vez porque una cosa era aparentar normalidad y otra distinta rendirse a ella, nadie le puso fácil el retorno a Isidro Lángara, ya convertido en técnico campeón. Volvió a su Oviedo, es verdad, para colgar las botas como jugador activo, luego de triunfar a lo grande en Argentina (113 goles en 121 partidos con el San Lorenzo), hacer caja en México, ya más relajadamente, y establecer varios récords todavía vigentes: el de mejor ratio goleador entre cuantos han vestido nuestra camiseta internacional, o el de máximo artillero en un partido del Campeonato Mexicano (7 goles al Marte, el 19 de mayo de 1946). Pero por más que se dejara querer en cada entrevista concedida, tanto a éste como al otro lado del Atlántico, y pese a sondear posibilidades de retorno, bien rumbo a la capital asturiana o hacia cualquier otro club, nadie lo quiso como entrenador, aun exhibiendo un nada desdeñable palmarés: campeón de México con el Puebla, responsable del San Lorenzo y Deportivo Español de Buenos Aires, o tres años al frente de la “U” de Chile. Otros con menos méritos y desconocedores del fútbol europeo sí cubrieron el trayecto desde Buenos Aires, Santiago, o Montevideo, no siempre justificando el viaje. A Lángara se le hizo saber que carecía del correspondiente título, expedido por la Federación Española tras unos exámenes convocados anualmente. Parece encargó alguna indagación discreta sobre si se le depararían las mismas consideraciones que otros, y la respuesta no resultó satisfactoria. Debía matricularse en los cursos, asistir a ellos y acreditar su aprovechamiento. Lo mismo que Helenio Herrera, por ejemplo, quien se revelara ante cuanto entendía como intolerable humillación, “no habiendo nadie en este país con nivel suficiente para juzgarme”. O igualito que cuantos irían llegando después, sin impedimentos y entre abrazos. En pleno decenio de los 50 seguía muy viva la memoria para ciertas cosas, en detrimento de una “normalidad” puramente cosmética.

Santiago Bernabéu caricaturizado por “Cronos”, mucho después de verse obligado a pactar con el presidente “culé” la puesta a punto de un torneo, en aras de la paz y amistad entre ambas aficiones. El tiempo se encargaría de hacer que las aguas recuperasen viejas turbulencias.

El fútbol patrio, pobre y trasnochado durante los años 40 del pasado siglo, sin dar para mucho, servía a ciertos intereses, aun mediando algunos timbrazos de alarma. En 1943, una eliminatoria de Copa entre Real Madrid y Barcelona, o para ser más exacto los agrios incidentes que durante el partido en la capital tuvieron lugar, aconsejarían escarmiento drástico e inmediata rectificación. El balón podía adormecer a lo sociedad, divertirla o abstraerla de pensamientos inapropiados, pero en modo alguno rodaría en la dirección equivocada. Sólo faltaba que cualquier trifulca de rivalidad mal entendida derivase hacia otro tipo de alteración en el orden público. Son muchas las cosas que un pastor puede consentir a su perro. Incluso que establezca amistad con el lobo. Pero nunca, bajo ningún concepto, que le revuelva el rebaño. Y en aquel caso, los poderes fácticos quisieron marcar su terreno. Multas escandalosamente desproporcionadas para ambos contendientes, y severo tirón de orejas. Puesto que los recursos fuesen tomados a beneficio de inventario, el presidente azulgrana dimitió como gesto de rebeldía, y el “merengue”, que ya había anunciado su salida, la anticipó unos días. Al nuevo mandatario blanco, Santiago Bernabéu, se le persuadió sobre la necesidad de enterrar el hacha de guerra junto a su colega y también neófito barcelonés, mediante la disputa de un Torneo de la Concordia, a ida y vuelta, “en aras de la paz y la amistad”. Lo de menos fue, a ojos de las autoridades, que se impusiera ampliamente el Barça. Allí de lo que se trataba era de lanzar un aviso a navegantes. Al fútbol, como los malos perros-pastor, se le consentiría algún descarrío, e incluso vivir de espaldas a la realidad, pagando traspasos desvergonzados entre tanta hambre y escasez racionada, pero nunca agitar impune y peligrosamente la placidez de sus rebaños.

Cuarenta y tantos meses después, durante la gira del San Lorenzo de Almagro por nuestro suelo, entre diciembre de 1946 y enero del 47, en pleno bloqueo internacional y retirada de embajadores de Madrid, también hubo resistentes antifascistas -así designaba la prensa extranjera al maremágnum de comunistas, republicanos exiliados, nacionalistas vascos, grupúsculos maquis, catalanistas y desafectos al régimen de Franco- convencidos de que algún incidente serio durante cualquiera de aquellos partidos pudiese despertar conciencias en la Europa recién liberada de Hitler. Junto a los firmes creyentes en una intervención exterior lapidaria para el Régimen, otros mejor informados sobre el sentir en distintas cancillerías, postulaban que nadie haría nada sin advertir claros síntomas de hastío, rechazo y desafección interior, hacia ese régimen de camisas azules y fervor nacional-sindicalista. También para los “resistentes” el fútbol se convirtió en instrumento publicitario, de signo radicalmente opuesto. Lo que venía sirviendo para sustentar una irreal normalidad, podía poner en solfa la “inquebrantable unidad del pueblo y su caudillo”, o los cimientos de una famélica “reserva espiritual de occidente”. Sólo debían hacer saltar por los aires el mito de un país normalizado, retratándolo como pura anomalía. Bajo tal premisa iría cobrando cuerpo la conveniencia de ofrecer algún atentado no cruento, pero sí lo bastante sonado.

Los hilos fueron tejiéndose en derredor del bilbaíno campo de San Mamés, visiblemente remozado para acoger al San Lorenzo. Aquella España, sin embargo, parecía blindada policialmente. Un ejército de informadores daba cuenta de cualquier movimiento anómalo, agitación laboral, reunión clandestina o crítica al poder. Y el caso es que llegó hasta las altas esferas algo relativo a posibles movimientos subterráneos. Por más que la prensa nacional nunca se explayase, parece que estuvo barajándose la posibilidad de suspender el choque At. Bilbao – San Lorenzo. Medio entre líneas, se apuntó hacia un posible descontento laboral: “Los enemigos de España nunca descansan. Para ellos todo vale; retorcer la realidad, soliviantar al productor satisfecho, esparcir mentiras desde la cloaca inmunda a la que un día glorioso se les confinase. Sepan que nada hará variar el pulso firme del Caudillo, ni la voluntad de quienes un día lo ungieron por la Gracia de Dios, con laureles cesáricos”.

Muchos lustros después, ya en los albores democráticos, se supo que nunca estuvo sobre la mesa una huelga de trabajadores, sino la posible deflagración de algún artefacto antes del choque, lo bastante serio como para impedir su celebración. Pero no era fácil colocar una bomba bajo la tribuna de madera, y menos garantizar la total ausencia de víctimas. Seguro que se revisaría el campo. Además tampoco era muy sencillo hacerse con explosivos. La operación, en todo caso, debía saldarse sin derramamiento de sangre, como justa legitimación de los discrepantes ante una dictadura cargada de penas sumarísimas, o castigos a la desafección política. Finalmente todo quedó en una porción de césped quemado. Apenas un taponazo de gaseosa sin eco internacional. El partido se jugó entre bastante frío y buchitos de coñac peleón, los asistentes despidieron a Zubieta, su antiguo medio centro, con una larga salva de aplausos, e hicieron la vuelta a casa entre comentarios no del todo laudatorios: “¡Pues tampoco es para tanto! Al fin y al cabo, casi todos juegan como Panizo”. El interior izquierdo bilbaíno, técnico, cerebral y de pase en corto, no era del todo aceptado entre una afición adicta al juego vigoroso, sin gran elaboración, de ataque rápido, centros desde ambas bandas y remate irreductible.

El fútbol manoseado por todos, aunque más, naturalmente, desde el poder. Un fútbol víctima del inmediato pasado, lastrado por odios y recuerdos, infectado aún, convertido poco menos que en artículo de primera necesidad.

Juan Ramón Santiago. Defensa de rompe y rasga para quien la guerra nunca pasó del todo. Tras ensañarse con su familia, le agrió el carácter. Y cada título celebrado con el Valencia estuvo envuelto en la amargura de verse obligado a estrechar la mano de Francisco Franco.

Es desde este panorama como cabe contemplar el encontronazo de Mendizorroza. El Deportivo Alavés, referente de la única capital vasca abrazada al alzamiento militar desde el mismísimo 18 de julio, y adscrito a la Territorial Guipuzcoana, a otra territorial muy distinta a la de 1936, pero empapada de recuerdos. Hubo guipuzcoanos combatiendo como gudaris o milicianos por los alrededores de Villarreal, requétes alaveses avanzando junto a brigadistas navarros desde Vera de Bidasoa, hacia el Urumea, familias rotas, llagas dolorosas. El miedo de un árbitro, quién sabe si descontento por pitar ese choque entre un cuadro poderoso y otro infinitamente más débil, puesto que tras el descenso babazorro y la pérdida de sus mejores elementos, los de Vitoria quedaron reducidos a una dura irrelevancia deportiva. Y el ahí estoy yo de los federativos de Guipúzcoa, el “se van a enterar”, tan propio de aquel tiempo, aunque ello implicase dar por real y comprobado un hipotético apedreamiento que nadie vio. El escarmiento, por si acaso, sabiendo que es más fácil mostrarse cruel con los débiles que justo ante los fuertes. Curioso también, y prueba de una “normalidad” nueva, como mínimo insegura y balbuciente, que la razón deportiva se sustentase en un gobernador civil, avalado por informes policiales. Cualquier “normalidad” congruente, implicaría la reprimenda al colegiado fantasioso y, como mínimo, una severa advertencia a la Federación Guipuzcoana. Pero si hubo algo parecido -lo que se antoja improbable- nadie dio fe de ello.

Numerosas víctimas colaterales del fútbol, en letra pequeña, si se quiere, aquellos que sin conocer la muerte en primera persona hubieron de padecerla como una plaga entre los más allegados, podrían habernos regalado su testimonio, y prefirieron no hacerlo. Estaban en su derecho, aunque hoy lo lamentemos, al contar con menos referencias sobre lo agrio que se les hizo deglutir como normal cuanto para ellos no lo era. El duro defensa izquierdo Juan Ramón Santiago (8-III-1912), con 14 años de militancia en el Valencia C. F., muchos de ellos detentando la capitanía, fue uno de ellos. Pero a diferencia de otros resultó posible reconstruir su abrumadora nueva normalidad, mucho más próxima a cualquier mal sueño.

Tras forjarse en el Erandio Club, Deportivo Alavés y Gimnástico de Valencia, la temporada 1934-35 acabó fichando por el primer equipo de la ciudad del Turia. Ya había intervenido en un partido Liga entre los grandes, durante su etapa en Vitoria. Sólo en uno, porque la competencia de Ciriaco y Quincoces, pareja defensiva de la selección española, hubiese constituido obstáculo infranqueable para cualquiera. Con el Valencia, en cambio, todo fue distinto. Titular desde su ingreso, muchos pensaron que la Guerra Civil cortaría su carrera sin aparente techo. Contaba 24 años y un más que esperanzador futuro aguardándole. Valiente, aguerrido como pocos, sin arrugarse jamás sobre el césped, a raíz del 18 de julio de 1936 tuvo que decidir entre lo que le pedía el corazón y la disciplina debida al club “ché”. Sabía que en su Erandio natal todos los conocidos, compañeros de escuela, juegos, tertulia, baile y sueños, estaban alistándose como gudaris. Pero desde el Valencia recibió órdenes concretas de permanecer a su vera: querían tenerle controlado, disponible para cuantos partidos y torneos pudieran seguir disputándose, con o sin tiros de por medio. En realidad no sólo las gentes del fútbol, sino una amplísima mayoría de españoles, creyeron a pies juntillas durante los primeros días de sublevación que el relativo orden previo a julio de 36 acabaría imponiéndose en seguida.

Pero los meses pasaron, lentos y sin apenas noticias de casa. Dividido el país, la correspondencia apenas circulaba de un lado a otro. Y mientras seguía jugando amistosos con claro carácter recaudatorio en favor de instituciones republicanas, una profunda desazón le reconcomía ante el avance de Mola y los italianos por el frente Cantábrico. Parte de los periodistas que alguna vez se acercaran a su biografía, pusieron mucho empeño en justificar que siempre estuvo a las órdenes del equipo. Y no es cierto. Al menos durante el año 1938 compitió con el Recuperación de Levante, formación militar de trabajadores dedicados a tareas de reconstrucción, donde también formara, entre otros meritorios, Edmundo Suárez Trabanco, ariete que como Suárez jugase con el equipo “B” del Athletic Club la temporada 1935-36, y convertido en “Mundo” acabaría erigiéndose en goleador de tronío para los titulares de Mestalla. Por otra parte, el hecho de no haber sido objeto de represalias en 1939 justifica lo que ni su mismo hijo quiso reconocer: que pese a su ideario ajeno al alzamiento militar, tampoco fue republicano “de libro”.

Reanudadas las competiciones volvió al Valencia con todo el brío. A veces con una acometividad excesiva, como cuando ante el Murcia, ya en 1941, posiblemente muy afectado por la reciente defunción de una hija, se enzarzó en tal trifulca que hasta la Guardia Civil tuvo problemas para sacarlo del campo a pescozones. La guerra le había avinagrado el carácter, y no sin razón. Su hermano Julián, jugador modesto, murió en el penal de El Dueso (Cantabria), tras ser capturado por los “nacionales”. Al páter familias tampoco le reservaron mejor suerte. Luego de pasar por el campo de concentración de Camposancos, en Galicia, falleció de caquexia, infección sanguínea relacionada con casos de extrema desnutrición. Y por si fuera poco, un tío falleció igualmente como prisionero sometido a la obligatoria redención de penas por el trabajo, esto es sudando la gota gorda en condiciones de semiesclavitud, con jornadas interminables y escasísima pitanza. Parece que aquella defunción tuvo lugar mientras formaba en los destacamentos que construían la carretera y el monumento de Cuelgamuros, bajo ese frío seco e intenso del roquedal, en Guadarrama.

Hombre reconcentrado en sí mismo, de pocas palabras, como capitán del Valencia tuvo que tragarse un buen sapo con ocasión de los títulos en Liga y Copa, al estrechar la mano de Franco, máxima representación de quienes vistieran de luto a su familia. Aquella herida era tan honda que ni siquiera sangraba. Suele ocurrir con ellas. Acaban cerrándose, mal que bien, por no supurar eternamente. Y él, como tantos de su generación, prefería no hablar de sentimientos, creyendo, quizás, que embozándolos desaparecería antes esa enorme desazón. Titular hasta 1949, su última temporada con el equipo “ché”, en parte la vivió desde la grada. Para entonces había abierto un bar de éxito, donde servía desde detrás del mostrador y comentaba incidencias del último domingo entre la parroquia.

La táctica WM, al acabar con los marcajes en zona, le impidió continuar en la elite algún año más, ya que pegado a la línea de cal era superado por la velocidad de los extremos. Con 38 años a cuestas acordó reforzar el Mestalla, filial del primer equipo valenciano, donde desarrollaría campaña y media espectaculares. En su decisión de retirarse pesó, y no poco, la renuncia al ascenso que desde la directiva valenciana impidiese al equipo filial debutar en 1ª División, mérito adquirido sobre el césped y entonces sin impedimento normativo. Se iba así un campeón de liga las temporadas 1941-42, 43-44 y 46-47, o de Copa en 1941. Dos veces internacional durante 1942, su único gol, marcado a Ederra en el Metropolitano, fue sobre todo obra del viento, al desviar mucho la trayectoria del cuero. A buen resguardo su Medalla al Mérito Deportivo, en seguida inició una nueva etapa en los banquillos, como entrenador de luenga trayectoria. Valencia juvenil, Mestalla, Club Deportivo Badajoz, Eldense, Atlético de Ceuta, Elche C. F., Sabadell, Real Club Deportivo Mallorca, C. D. Castellón, Ferrol, Club Deportivo Málaga, Onteniente y Unión Deportiva Levante, fueron testigos de sus logros y decepciones.

Esta víctima de una guerra con demasiados perdedores falleció el 15 de octubre de 1999, a los 87 años, todavía sin entender cómo podían considerarse normales varias páginas de su apretada biografía.

Y es que cuando la normalidad precisa de adjetivos, fuere con referencia al fútbol, la docencia, el ámbito político, social o económico, es porque alguien intenta hacernos tragar ruedas de molino, o cocina gato por liebre.

________________________________

(*) .- La Federación Alavesa no se creó hasta avanzados los años 70 del pasado siglo. Con anterioridad, los escasos clubes federados de la Llanada (Deportivo Alavés, C. D. Vitoria, Aurrerá, Corazonistas, Forjas…) dependían de la Guipuzcoana. Los más próximos a Vizcaya, como Amurrio, Villosa o Llodio, los dos últimos representativos de la entonces industriosa localidad apiñada junto al curso del Nervión, se encuadraban en las competiciones vizcaínas. Algo similar ocurría con el Club Deportivo Mirandés, cuya población, por puras razones de proximidad, estaba más unida a Vitoria que a la capital burgalesa.

ACCEDER A TIENDA CIHEFE

ACCEDER A TIENDA CIHEFE ACCEDER A FORMULARIO

ACCEDER A FORMULARIO