Sobres y sobreentendidos

De José Ignacio CorcueraA veces, la inocencia más genuina contribuye a poner de manifiesto cuanto las buenas maneras, el gregarismo, y hasta una elemental prudencia, suelen encerrar bajo llave en el cofre de los secretos a voces. Si en el cuento de los tejedores mágicos fue un niño quien pregonase que su rey iba desnudo, allá por 1953 alguien que acababa de enterrar la adolescencia volvió a señalar otro tipo de desnudeces. Se llamaba José Pascual Cáceres Lázaro, era turolense criado en la madrileña calle Embajadores, y apenas había roto el cascarón futbolístico. Ésta, a grandes rasgos, fue la historia.

Con 18 años acababa de concluir su etapa junior en el At. Madrid juvenil. Centrocampista potente, también capaz de rendir a satisfacción en la tripleta central, había asomado a nuestra selección de la categoría en dos oportunidades. No era un don nadie, por lo tanto, sino el clásico jovencito a quien los técnicos suelen prestar atención, aun mediando dos o tres años de cesiones, para ver si cuajaba en el fútbol duro de los campos pelados. Tras suscribir ficha con el primer equipo “colchonero” durante los primeros días de julio, el 14 de agosto del 53 quedó cerrada su cesión a la Cultural Leonesa, recién ascendida a 2ª. Y el 15, con toda la ilusión del mundo, tomaba un tren rumbo a las riveras del Bernesga, la estatua de Guzmán “El Bueno” y las centenarias moles de San Isidoro y San Marcos. Pero antes de dirigirse a la estación Príncipe Pío y poner pie en el estribo, tuvo tiempo de remitir a “Marca” una carta con trazo nervioso e irreprochable ortografía.

Comunicaba, en ella, su salto de juvenil a profesional de plata, además de pedir se le dedicara una atención a la que, pensaba, se había hecho merecedor: “Con estos datos creo hay suficiente para que hablen de mí -recogía el párrafo más trascendente-. Y lo hagan a manera de interviú o como crean. Yo lo leeré ya en León. Les adjunto 100 pesetas y no tomen a mal que sea poco, pues ahora no dispongo de más, para que el redactor de la crónica se tome una cerveza celebrando mi paso de juvenil a Segunda División”.

Vamos, que el mozalbete, en su inocencia, no sólo decidía de qué y sobre quién debían escribir, sino que retribuía el trabajo en la medida de sus muy escasas posibilidades. Si eso no era un chapucero intento de soborno, se asemejaba bastante.

Los redactores de “Marca” ni muchísimo menos se lo tomaron a la tremenda. Puede que se preguntaran por qué dirigirse a ellos, y no a cualquier otro rotativo. Y si lo hicieron convendrían, probablemente, que el muchacho sería asiduo lector de la publicación. Al fin y al cabo, “El Mundo Deportivo”, su competidor más directo, gozaba de pobre distribución por el centro de la península, y en sus páginas hallaban más eco las noticias relacionadas con Cataluña. Como quiera que fuese, el redactor jefe madrileño dio cabida en sus páginas a tamaña temeridad, censurándola con la cariñosa condescendencia de quien corrige a un infante en su primera travesura.

“Como todos los mortales que tienen pocos años y sin mordeduras el bagaje de la esperanza, aspira a la fortuna y a la gloria. Él sabe que la gloria necesita de altavoces y que el buen paño, en estos tiempos de “slogan” publicitario, más que venderse se apolilla en el fondo del arca. (…) ¿Por qué -pudo pensar sabiamente José Cáceres, mientras acomodaba en un rincón de la maleta sus botas de tacos, bien untadas en grasa-, por qué no puedo ser yo el instaurador del “sobre” deportivo…? Y se lanzó a ello, en flecha, como se lanza hacia el gol.”

Lucubraban también en el diario deportivo, sobre la hipótesis de que el muchacho hubiera seguido la tumultuosa bronca entintada que, desde los medios más específicamente taurinos saltó aquel año a la prensa generalista. Un bochornoso ejercicio de lavado de trapos sucios en público, donde la mitad de los críticos acusaba al otro cincuenta por ciento de escribir sus crónicas al dictado, en tanto los señalados argüían que para cornadas mortales las del hambre, y que a ver quién no había aceptado nunca “sobres” de apoderados tras redactar una crónica digna de premio literario. “Si no se lo ofrecieron nunca -zanjó a la sazón una autoridad entonces indiscutida- será, quizás, porque escriben con palo de escoba en vez de con pluma sensible, rica en matices y embebida de inspiración poética”.

Asidero piadoso el de los redactores de “Marca”, para no negar su perdón, e incluso hacerlo con cierta gracia. “Efectivamente, el billete está aquí. Es precioso. Reproduce un cartón de Goya y la efigie admonitoria de don Francisco Bayeu. Y vale veinte duros. Demasiada cerveza, a pesar de la insondable sed de agosto, para un solo redactor. Es lamentable que haya que devolver a José Cáceres su cartón de Goya. Pero siempre los precursores resultaron incomprendidos. Que consuele a José Cáceres saber -salvada su buena fe, deliciosamente ingenua- que tampoco Cristóbal Colón ni Miguel Servet triunfaron a la primera carta. Y que el único damnificado del episodio, el redactor jefe que ha pagado la cerveza, es hombre de ancha benevolencia y limpio de rencores”.

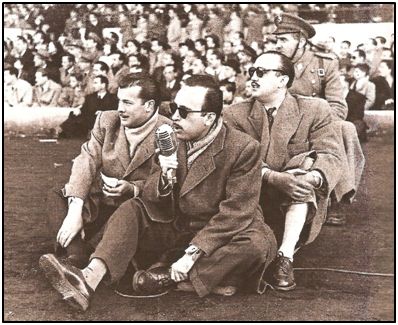

Matías Prats Sr. y Adolfo Parra, “Parrita”, a pie de campo en 1950.

Lo más probable es que al meritorio José Pascual Cáceres hubiese pasado desapercibida la acritud de los cronistas taurinos, inmerso como estaba en el mundillo del balón. Y sin embargo habría oído campanas, quién sabe si hasta durante las concentraciones con el equipo juvenil de España. Simplemente, equivocó la ubicación del campanario. Porque durante los años 50 y hasta el arranque de los 60, en el pasado siglo, cuando los partidos se “veían” por la radio, era rumor extendido que algún locutor aceptaba sobres, como buena parte de sus colegas en el albero, por dar un empujoncito a las carreras de ciertos ases. No es que pusiera precio al adjetivo encomiástico, o previamente tasara sus loas. Todo ocurría de un modo más sencillo y sutil, si hemos de dar crédito a la evocación retrospectiva de dos o tres ases.

Por esa época, los enviados de prensa y radio solían compartir muchas horas con los futbolistas. Viajaban en el mismo avión, se hospedaban en el mismo hotel, los veían jugar a las cartas, al parchís o dominó, y nada ni nadie les impedía charlar con ellos tranquilamente después del habitual paseo. Basta repasar los libros de actas del Real Madrid, entonces sin duda club más viajero de nuestro país, para entender que los informadores no sólo se desplazaban con el equipo “merengue”, sino que en buena medida hasta lo hacían con carácter de invitados. Semejante panorama no sólo permitía acortar distancias entre clubes y medios informativos, sino que era propicio a las connivencias. Y estas, sobre todo, solían darse en los partidos de la selección nacional.

“Las cosas en nuestra época eran muy distintas -rememoró hace años un internacional con pocas presencias en “la roja”-. Estábamos atados a los clubes por el derecho de retención, no había representantes, puesto que poco hubiesen pintado, y en esas condiciones renovar contrato solía convertirse en un paseo por el purgatorio. Ya podías haber cuajado buenas temporadas, que si te decían esto es lo que hay, no podemos darte un duro más, sólo te quedaba hacerte el digno y volver a casa, a ver si con la segunda toma de contacto te ofrecían algo mejor. Si en medio de ese tira y afloja te citaba el seleccionador nacional, era casi como si te lloviera el maná”.

En palabras de otro compañero de equipo, el toma y daca se desarrollaba a plena luz. Máxime, cuando la selección viajaba al extranjero y se multiplicaban las horas de convivencia. “El encargado de la retransmisión solía charlar con nosotros, primero para preguntarnos por nuestra trayectoria, si seguíamos viviendo en el pueblo o estábamos ya instalados en la capital, si aún no encargábamos chiquillos… Cosas así. Luego, invariablemente, salía a relucir el futuro: Si era fundado cuanto se decía sobre la posibilidad de un cambio de aires, por ejemplo. Llegados a este punto, apenas había concentración donde alguien no suspirase al exclamar: ¡quién pudiera! ¿Y eso?, preguntaba el locutor. Ya ve, se condolía el internacional de turno; termino contrato y la directiva tiene echado el cerrojo a la caja de caudales. A ver si usted me lanza un capote, que su opinión pesa mucho”.

Se iniciaba así un diálogo más directo, cuajado de sobrentendidos: “No veo en qué puedo ayudarte yo. Como mucho creo haber cruzado media docena de palabras con tu presidente…” “Sí, hombre, diga usted que sí puede. Póngame bien durante la retransmisión y seguro que a partir de ahí sacuden la billetera”. La voz radiofónica bien podía dar paso a una risita contenida, antes de rebozarse en dignidad: “Si no es más que eso… Tú juega bien y te pondré de maravilla”. Pero los había insistentes. “Ya, claro. ¿Y si las cosas salen regular? No sea ogro, hombre, que del aprobado al notable tampoco hay tanto trecho”. El locutor, si acaso, volvía a sonreír. “Aplícate -añadía-. No quieras escuchar tambores de desfile, sin emplearte a fondo en la batalla”.

Los ya ex futbolistas afirmaban que sólo con que las cosas se hubieran desarrollado aceptablemente, el compañero en apuros podía considerar cursada su solicitud. El locutor, entonces, solía acercarse, deslizando junto al oído preciso: “Supongo que aún no habrás hablado con tu casa, pero ya te informarán. Para estas horas estás en los altares. Celébralo cuando renueves en condiciones, porque mi trabajo está hecho”.

Quienes hace años, buceando en su anecdotario rescatasen esta perla, coincidían sobre el buen hacer del narrador deportivo: “Era un fenómeno. Y sabía redondear la faena sin que cantase mucho, tirando de latiguillos. Otra vez Fulanito al corte; qué partidazo, señores. O: Inconmensurable en esa labor sorda, pero fundamental para cualquier equipo; trabajo que a veces pasa desapercibido al ojo del aficionado, aunque no así a la pupila de los grandes técnicos. Y hasta: Si no estuviese perfectamente doctorado, hoy habría que otorgarle el cum laude balompédico. Soberbia su labor”.

Luego, cuando ese, o esos jugadores tan ensalzados saltaban ante su público, la ovación era de órdago. Y como a las primeras de cambio hiciese o hiciesen algo meritorio, las miradas se volvían hacia el palco, aprovechando cualquier detención del juego. “¡Renovadle ya!”, entendían de inmediato presidente y directivos. El pago a la voz, efectuado a tocateja y antes de abandonar la concentración internacional, habría resultado una espléndida triquiñuela. Si por el contrario al “pagano” le saliese un encuentro digno de penitencia, meditación y olvido, fuere a causa de la ansiedad, del buen hacer de los adversarios, del mal estado del terreno, el viento sur, la lluvia o, más sencillamente consecuencia de esa malísima tarde que cuantos han vestido de corto tuvieron alguna vez, tendría que escuchar gritos más admonitorios que ofensivos: “¡Es aquí donde has de darlo todo, no en la selección!”. O: “¡Fulanito, guarda algo para nosotros!”.

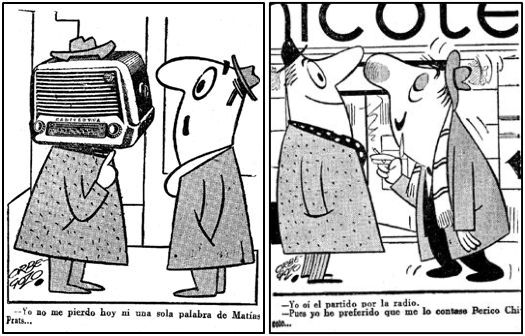

Las retransmisiones deportivas solían ser fuente de inspiración para no pocos humoristas. Sirvan dos muestras gráficas del gran Orbegozo, correspondientes a enero de 1957, la primera, y enero del 56.

Porque lo que en absoluto se dudaba era que, días antes y con el equipo español, hubiese estado de fábula.

El narrador en cuestión y sus más brillantes colegas, eran muy conscientes de una popularidad emparejada al poder. Daba casi igual cuanto los demás enviados especiales hubiesen podido dictar telefónicamente a sus medios escritos. Porque mientras la prensa, tanto deportiva como de información general, ofrecía tiradas de 30, 40, o hasta 50.000 ejemplares, no menos de 4 millones de españoles habrían seguido la retransmisión del choque a través de las ondas. Cuatro millones de seres conscientes de que Fulanito era un fenómeno. “Y total, tampoco salía tan cara esa ayuda” -sentenciaban los otrora futbolistas-. “Bastaba con dos terceras partes de la prima y las dietas”. Tarifa razonable, a todas luces, aun cuando sólo se tratara de apuntalar egos.

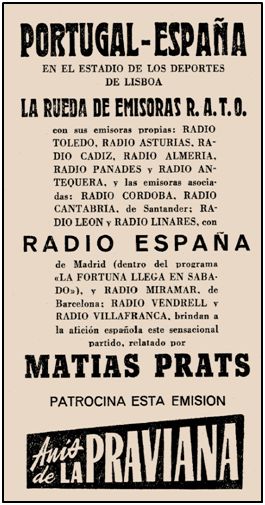

En 1956 no bastaba con anunciar las retransmisiones. El locutor deportivo constituía parte fundamental del reclamo, y los patrocinadores pugnaban por disputarse al mejor.

Sobre la capacidad de arrastre que poseían algunos de los más brillantes narradores radiofónicos, dan cuenta distintos anuncios en prensa donde no sólo se participaba la próxima retransmisión de partidos y sus patrocinadores, sino también, o sobre todo, el nombre del locutor. Entre ellos, o sobre todos ellos, reinó Matías Prats. Suyos fueron centro y corona durante casi 25 años. Y su popularidad inmensa, hasta el punto de contar con una legión de admiradores.

El humorista Miguel Gila arrancó aplausos durante dos lustros con su particular relato de una intervención quirúrgica renal, mediante el estilo de los narradores futbolísticos. Y apenas si había jóvenes que no recrearan imaginarias retransmisiones donde sus equipos lograban triunfos imposibles. Uno de esos muchachos magníficamente dotado para la emulación fue Alejandro Santín Díaz, el guardameta que como “Santín” defendiera los marcos del Ferrol, Gimnástica Lucense, Real Zaragoza, Osasuna o Avilés, desde la mitad de los 40 hasta bien mediados los 50. Clavaba sus giros y digresiones, su tono de voz y dicción pausada, su timbre, incluso. Y puesto que los autobuses de los 40 y 50 carecían de receptor radiofónico, o aun teniéndolo solía resultar inútil fuera de cualquier aglomeración urbana, procuraba amenizar los tediosos desplazamientos, anticipando o reconstruyendo los choques recién disputados o por dirimir. Cierta vez, luego de haber “cantado” durante los 90 minutos de juego real, un directivo le espetó, con el ceño fruncido: “Te fichamos para que imitases a Ramallets y tú, dale que dale, empeñado en imitar a Matías Prats. ¡Así nos va, rediez; así nos va!”. Otra tarde, victoriosa, eso sí, y luego de que ofreciese la de arena un extremo velocísimo de su equipo, cuyas escapadas fulgurantes no sólo dejaban atrás a muchos marcadores, sino con relativa frecuencia incluso al balón, se arrancó desde su asiento: “Recibe la pelota el extremo, atraviesa la línea del centro del campo, sigue avanzando… ¡Qué velocidad, señores! Prosigue su internada sin que nadie logre neutralizarlo. Se aproxima al área y continúa como una bala. Salta el cercado, sube a las grada… ¡Inenarrable, señores, no hay quien lo pare! Ni el hombre de las almohadillas ni la brigada de acomodadores. Finta repetidamente, de cadera, con precisos quiebros en un palmo, va a saltar la pared del estadio cuando, ¡por fin, señores radioyentes, por fin!, consigue frenarlo la Guardia Civil disparando al aire”.

Durante los años 50 y 60 muchos rostros de la radio asomaban regularmente a los kioscos. Para no pocos oyentes venían a ser como de la familia.

Toda la comitiva aragonesa, incluido el entrenador, se partía de risa, pues no en vano aquel extremo era bastante dado a presumir de facultades. “Aún no ha nacido quien me pare -afirmaba pomposamente-. Soy el segundo futbolista más rápido de España, y el primero va a retirarse un día de estos”. Hasta el conductor, ahogándose entre carcajadas e incapaz de manejar el volante, tuvo que detener el autobús.

La popularidad, como bien sabemos, suele cimentar el ego, frecuente antesala de vanidades. Y en este pecadillo cayeron algunas voces famosas de aquella radio. Porque ciertas estrellas alcanzaban cotas de reconocimiento, hoy día inimaginables. Los cuadros de actores, por ejemplo, voz de los seriales que llenaran tantas tardes de costura, malta y achicoria como sucedáneo del café, o meriendas de pan y chocolate, solían efectuar giras provinciales veraniegas, con aforos a reventar. Desde las distintas revistas del medio entonces editadas -“Almanaque de la Radio”, “Ondas”, Radio Fémina”, “Almanaque Pau-Pi”, “Radio Club”, y algo más adelante “Tele-Radio”-, como a través de ventanas abiertas a la ensoñación, sonreían, mes tras mes, los rostros de Juana Ginzo, Pedro Pablo Ayuso, Matilde Conesa, Teófilo González, Doroteo Martí, Pepe Iglesias “El Zorro”, Maribel Alonso, Eduardo Lacueva o Matilde Vilariño. Desde esos mismos púlpitos ofrecían también su semblante serio dos profesionales de la admonición, como el padre Venancio Marcos y su colega americano apellidado Peyton. Y, por supuesto, sobre todo durante el invierno, época de fútbol y retransmisiones deportivas, los Adolfo Parra, Fuentes Peralba, Matías Prats, Martín Navas, Daniel Vindel, o Pepe Bermejo, este último ya con el despunte de los 60. Todos ellos inconfundibles voces del balón. La misma prensa generalista solía entrevistarles, casi siempre coincidiendo con el antes o el después de algún partido memorable. Más o menos como ocurrió allá por diciembre de 1953, justo cuando José Pascual Cáceres, con cien pesetas menos en el bolsillo y algo diluido el bochorno al verse retratado en “Marca” no como esperaba, sufría un contundente baño de realidad desde el banquillo de la Cultural Leonesa.

Adolfo Parra, “Parrita” para la profesión, fue el narrador elegido por Tomás Galindo en su intento de retratar “la radio por dentro”, tal y como subtituló el artículo. A lo largo del mismo, el artífice del programa “Marcador” en Radio Nacional, junto con Carlos Alcaraz, periodista premiado por distintas Federaciones, cuya versatilidad le permitía cumplir en competiciones atléticas y retransmisiones ciclistas, además de en las futboleras, explicaba que tanto él como sus compañeros de actividad mantenían un constante entrenamiento: “Todos los partidos de fútbol, se radien o no, quedan impresionados en cinta magnetofónica y sirven para calibrar nuestro esfuerzo y aumentar nuestra práctica”. Añadía, además, que existían en nuestras ondas tres maneras o estilos de narración deportiva, representados por otras tantas voces bien conocidas: “El más antiguo lo creó hace veinte años Carlos Fuertes Peralba, a quien se puede considerar decano de los locutores deportivos españoles. Después de la guerra apareció el sistema de Enrique Mariñas, y posteriormente el de Matías Prats”.

Los receptores de radio no eran baratos, precisamente. En esta inserción publicitaria de diciembre de 1953 oscilan entre las 1.799,90 ptas. y las 5.349,45. El sueldo medio de un maestro experimentado rondaba las 1.300 mensuales, con puntos y pluses. Un burócrata de la función pública podía llegar a las 1.100, si no acababa de tomar posesión. Cualquier profesor de Instituto necesitaba dos sueldos para hacerse con el modelo BE 631 A. Los empleados de banca jóvenes sólo podrían adquirir el aparato de 2.499,60 ptas. juntando dos nóminas mensuales y media.

Lógicamente justificaba las diferencias entre uno y otros: “De esos tres estilos, creo más completo el de Matías Prats, que no sólo concreta la retransmisión al citar jugadores o mencionar jugadas, sino que, al mismo tiempo, sitúa a éstos y aquellas en el lugar del terreno. Es, sin duda, el más difícil; pero también el que con menos grafismo llega a oyente. Fuertes Peralba se cuida más de citar nombres que de describir jugadas, y Enrique Mariñas se limita a citar nombres y jugadas, pero sin expresar las situaciones”. Devoto de Matías Prats, “Parrita” se consideraba su discípulo: “He procurado desde un principio aprender de él, y creo que como alumno he dejado en buen lugar al profesor”.

Las alabanzas a Matías Prats, voz archiconocida incluso para quienes odiaran el fútbol, no en vano locutaba habitualmente el “No-Do”, parece dolieron un poco a Enrique Mariñas Sr., por esa época director de Radio Nacional en La Coruña, quien, sin que “Parrita” lo manifestase abiertamente, había quedado como profesional un tanto anticuado. Su respuesta, ponderada y huérfana de tics soberbios, aunque discrepante, llegó puntual, mediante carta al mismo medio:

“Cierto que Matías Prats es el mejor -reconocía Mariñas-; pero Fuentes Peralba y yo también tratamos de transmitir la situación del balón y los jugadores”. En otro pasaje argumentaba: “No creo que haya escuelas; el locutor intenta por el único medio de que dispone, la palabra, dar la versión más exacta de lo que está viendo. Unos lo logran y otros no”. Si existía dolor al verse menospreciado, al menos no lavaba trapos sucios en público, como hiciesen algunos colegas del pasodoble, la franela y el cuerno. Los egos del balón parecían sangrar más elegantemente.

Pero, ¿qué fue de José Pascual Cáceres Lázaro, involuntario dedo anunciante de desnudeces reales? ¿Llegó a internacional, como el redactor de la condescendiente admonición en “Marca” aventurase para su futuro? Pues no. Ni muchísimo menos. Los campos desiguales, polvorientos o anegados de 2ª División, se le atragantaron desde el principio. Después de jugar sólo un encuentro liguero con la Cultural Leonesa (campaña 1953-54), ni se vistió de corto en la siguiente con el primer equipo “colchonero”. Otra nueva cesión la temporada 1955-56, esta vez a La Felguera, también de 2ª División, serviría para verle en 7 partidos, anotando un gol. Tuvo más presencia en las alineaciones del ya desaparecido Club Deportivo Logroñés, a lo largo del ejercicio 1956-57, por no variar en el grupo Norte de la categoría de plata: 22 partidos, con 3 goles. Lamentablemente, los riojanos descendieron de categoría y él hubo de tomar otra vez el tren hacia Madrid. Al menos debió ser bueno el recuerdo dejado en Las Gaunas, pues la directiva logroñesa lograría repescarlo para las campañas 1957-58 y 1959-60, ambas en 3ª División. A partir de ahí su rastro se pierde, como el de tantos jóvenes que un día soñaron con gestas grandes y a los que la vida, sus condiciones reales o el infortunio, condenasen a soñar abrazados al almohadón, o mecidos por las ondas radiofónicas.

Cáceres, ni en la redacción de “Marca” ni fuera de ella, encontró nunca hagiógrafos.

ACCEDER A TIENDA CIHEFE

ACCEDER A TIENDA CIHEFE ACCEDER A FORMULARIO

ACCEDER A FORMULARIO