Juan Lizaso, futbolista con dos vidas

De José Ignacio CorcueraJuan Lizaso no fue futbolista que suene al aficionado, entre otras razones por haber antepuesto su teórico porvenir laboral a los réditos de un deporte todavía en precario. Sin embargo ejemplifica cuanto hubo de afrontar parte de su generación, tras el último parte bélico fechado en Burgos aquel primero de abril de 1939.

Nacido en Deusto varios años antes de que Bilbao anexionara dicho municipio, fue haciéndose hombre mientras rompía alpargatas contra el balón, cazaba chimbos a plomazo limpio y se dejaba embeber por el universo del canal y la ría, entonces puerto bilbaíno, bosque de grúas y hasta escenario de aventuras imposibles. Su padre, consciente de la voracidad industrial, pues no en vano trabajaba entre diez y once horas diarias a 12 metros del suelo, con una caldera de vapor pegada a la espalda, hizo cuanto pudo por verlo ganándose la vida en un despacho, trajeado y de corbata. Próximo al domicilio familiar se hallaba el colegio de San Antonio, no tan costoso como para que un obrero con 5 pesetas de jornal diario renunciase a matricular al primogénito. Según los frailes, Juan era despierto y voluntarioso, disciplinado y algo terco, pero excepcionalmente dotado para las Matemáticas, el Cálculo, y sobre todo para el dibujo. “Más Matemáticas y menos lápices”, parece pidió el buen hombre, quizás porque nunca vio dibujar a nadie en las oficinas portuarias.

Al joven Juan, sin embargo, lo que en verdad le entusiasmaba era el fútbol. Deusto tenía un equipo potente desde 1913, con jugadores que habrían de dar el salto al vecino Athletic sin afeitarse siquiera por primera vez. Medio de empuje, por más que se empeñara en saltar al campo como delantero centro, para cuando quiso advertirlo se encontró formando en el equipo B, junto a otros chiquillos de 13, 14 ó 15 años. Su incorporación al primer conjunto apenas iba a demorarse. Como no existía el Campeonato Nacional de Liga, los clubes vizcaínos disputaban muchos amistosos y un torneo regional, cuyo campeón se cruzaba con los de otras áreas en reñidas eliminatorias de Copa. Por cuanto a la Sociedad Deportiva Deusto respecta, alternaba la Serie B, equivalente a una 2ª División territorial, con la A, patrimonio en lo que a títulos se refiere de Athletic Club y Arenas de Guecho.

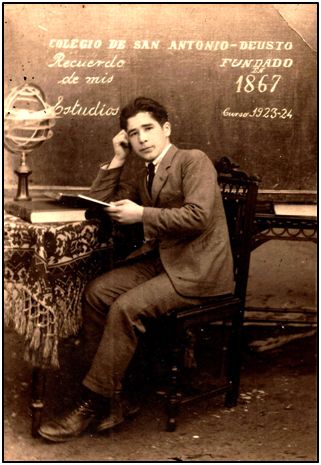

Juan Lizaso, en 1924. Empezaba a jugar con el Deusto.

La temporada 1920-21 el Deusto dio la campanada, clasificándose en tercer lugar, por detrás de los sempiternos Athletic y Arenas, y delante del Erandio y Racing santanderino, entidad esta que a partir de 1922 pasaría a competir en el Regional Cántabro. Para los muchachos de Deusto entendérselas de tú a tú con los grandes -cosa que hicieron ininterrumpidamente hasta 1925- equivalía a ponerse en el escaparate. Imperaba aún el amateurismo, siquiera fuese en los estatutos federativos, por más que pagar sueldos y primas de fichaje estuviese a la orden del día. Y puesto que aquellos sueldos de futbolista aventajaban a los de operarios cualificados, volar hacia nidos más altos era aspiración de no pocos peones, mozos, estibadores o aprendices con buena maña ante el cuero. Lizaso no era de esos. Acababa de ingresar por oposición en la Caja de Ahorros Municipal bilbaína, y ni remotamente concebía otro futuro ajeno al encadenado de ascensos como empleado de banca. Aun así le llegaron cantos de sirena desde el Zaragoza, no la entidad actual sino su predecesora, apodada “tomate” por el color de sus camisetas.

“Supongo hablaría de mí algún vasco de los varios con que por esa época contaba el club maño. Bilbao no tenía otra Universidad que la de Deusto, y por ello quienes estudiaban Medicina debían irse fuera. Madrid, Valladolid y Zaragoza, por elementales razones geográficas, se convirtieron en habitual alternativa. De ahí que aquel Zaragoza pescara a numerosos futbolistas-estudiantes, sobre todo futuros médicos.

Pero ese intento quedaría en nada. “Con una estupenda colocación y novia formal a 35 kilómetros de Bilbao, yo en Zaragoza no pintaba nada. Agradecí su interés, comprendieron mis razones y quedamos tan amigos. Otra cosa fue lo del Racing. Ahí no me hubiese importado fichar, bajo ciertas condiciones”.

El Racing, en efecto, también envió emisarios hasta Deusto. Dos veces, además. Y la segunda, a vicepresidente y secretario.

“Yo sabía que iban a utilizarme poco, pues para salir triunfadores del Regional Cántabro les bastaba con cuanto tenían allí. Su aspiración no confesa pasaba por disponer de un equipo más fuerte en las eliminatorias del Campeonato de España, de la Copa, para entendernos, y así avanzar en la competición más de lo que solían. Entonces hice mi propuesta: Continuaba jugando el Regional Vizcaíno con el Deusto, sin abandonar mi casa y el trabajo. Cuando me reclamaran, fuese para la Copa o la disputa de cualquier amistoso, podían contar conmigo en Santander, puesto que los partidos se jugaban en domingo. Pero eso sí, como el tren de vía estrecha invertía una enormidad en cubrir esos 100 kilómetros, me compraban una moto a manera de prima por fichaje. Siete u ocho días más tarde me hicieron llegar la contrapropuesta. De acuerdo con que disputara el Regional Vizcaíno, de acuerdo también con que continuase trabajando en la Caja, pero la moto les resultaba excesivamente onerosa. Al escucharme que aun lamentándolo mucho en esas condiciones nada se podía hacer, arguyeron que me trasladase a Santander. Ellos correrían con los gastos de patrona, me proporcionaban trabajo, negociábamos un tanto por partido jugado y primas por victoria, y ya formaba parte de su plantilla permanentemente. Por curiosidad inquirí sobre qué tipo de trabajo contemplaban y con qué sueldo. Al escucharles casi se me escapó la sonrisa. Ofrecían menos de lo mitad que cuanto por entonces ganaba. Seguí en Deusto, sintiéndolo sólo por la moto. Me hubiese venido bien para ir y venir a Busturia, donde residía mi novia”.

Esa novia, visceralmente nacionalista, vivía como otros muchos jóvenes con la esperanza de ver reconocida desde la corte su especial idiosincrasia, traducida, a ser posible, en la correspondiente plasmación estatutaria. Juan tampoco era ajeno a esa agitación. Pero aún viniendo de la rama juvenil del P.N.V., solía mostrarse más cauto. Durante las fiestas, sobre todo en la Vizcaya rural, abundaban los alardes vascos -pelotaris, arrastre de piedra, segalaris, harrijasotzailes, aizkolaris, bertsolaris- al son del chistu y la trikitixa, entre aurrezkus y espatadantzas, vuelo de ikurriñas, irrintzis y alguna soflama que las fuerzas del orden procedían a anotar, dejando para más adelante la identificación de su autor o autores. Comenzaba a aflorar una tensión, cuyas consecuencias acabarían resultando dramáticas.

El Erandio Club en la transición de los años 20 – 30, durante el pasado siglo.

Deportivamente, Lizaso cambió de chaqueta la temporada 1928-29, como si de ese modo quisiera celebrar el nacimiento del campeonato liguero. Durante dos ejercicios y medio estuvo defendiendo la camisa blanquiazul del Erandio, y para la Liga de 1930-31 suscribió contrato con el Baracaldo, en 3ª División. Fue este su club de despedida, ya algo mermado en una rodilla. Se la había lastimado en un partido festivo, sirviendo de estadio los arenales de Urdaibai, desembocadura de la ría guerniquesa y actual reserva de la biosfera. Al disputar un balón a ras de arena, alguna concha semienterrada estuvo a punto de seccionarle el ligamento. Y puesto que con los parches recetados por la medicina oficial apenas hallase alivio, acabó en manos de un brujo afamado. Sus ungüentos y masajes, al menos sirvieron para ponerlo otra vez en órbita.

Cuando estalló la Guerra Civil se alistó en un batallón de gudaris, somatén o milicia nacionalista armada a toda prisa, con escasos pertrechos, pobre adiestramiento y más voluntad que diligencia. Entre sus destinos, la fallida defensa del “Cinturón de Hierro” en Bilbao. Y consumada la derrota, el calabozo y la incertidumbre. Suerte, para él, que sus hermanas hubiesen paliado con ropa, consuelo, comida y compañía, la aflicción de varios presos franquistas hasta la toma de Bilbao por Mola y los italianos. Porque el aval de éstos, unido a certificados parroquiales, libraron a Juan de un cautiverio largo. Lo que aquellos buenos informes no pudieron borrar fue el expediente de Honorata, la joven busturiana para entonces convertida en su esposa, calificada como separatista y, tras la alianza del lehendakari Aguirre con republicanos e izquierdistas, “roja perdida”.

“Las cosas hay que hacerlas por humanidad, no por ideología -sintetizaba una de aquellas hermanas, con la mirada vuelta hacia el recuerdo-. Una vez, durante los bombardeos, derribaron a un piloto. No sé si lo capturarían vivo o muerto, pero el caso es que lo ataron a un coche y estuvieron arrastrándolo por las calles, mientras la gente le arrojaba excrementos. Eso fue una vergüenza. Porque sobre los colores, pero muy por encima de ellos, está siempre el ser humano. Si algún día lo olvidásemos, todo daría igual. Nos habríamos convertido en bestias”.

Lizaso estuvo entre los represaliados de la Caja de Ahorros. Le dieron 27 días para insuflar la rutina más elemental a su sustituto, muchacho de familia conservadora introducido a dedo. Luego a la calle, sin carta de recomendación ni finiquito. A Honorata, por su parte, se le recetó destierro a Canarias. Lógicamente, Juan ni se planteó no acompañarla.

“De pronto nuestra estabilidad se escurría entre los dedos. Durante la guerra sí pensabas en perderla y sus consecuencias. Más pobreza, un campo en régimen de trabajo forzado… Pero inquina en las represalias, eso no, la verdad, porque ganara quien ganase tendríamos que seguir conviviendo. Y allí estaba yo: viejo futbolista sin empleo, aislado en otra tierra donde no conocía a nadie, con la obligación de salir adelante. Hasta me planteé sacar partido al dibujo, pero, ¿cómo?, ¿dónde?. En Las Palmas no había agencias de publicidad y el negocio editorial se concentraba en Cataluña. Lo cierto es que allá por 1940 en Canarias había poco más que puertos, tabaco, tomate y plátano”.

Lizaso, como ya se ha dicho, tenía excelente mano para el dibujo. Las sanguinas, composiciones en grafito y lápiz plomo conservadas por la familia, todas ellas fechadas entre 1917 y 1922, así lo acreditan. Sin embargo saldría adelante utilizando toda suerte de artes, menos las plásticas. Corrían tiempos revueltos, y por lo tanto buenos para quien chapotease a favor de corriente. En las Islas Canarias se había fraguado parte de la conspiración militar. Era, en buena medida, archipiélago favorecido desde el nuevo régimen, no mediante ayudas, pues el país estaba para pocos dispendios, pero sí haciendo la vista gorda. Además contaba, y mucho, su posición estratégica. Próximo al Marruecos francés, frente a las posesiones del Sahara e Ifni, constituía formidable observatorio en plena II Guerra Mundial, con Hitler obligado a adentrarse en el Norte de África y Francia e Inglaterra forzadas a su defensa.

Obtuvo trabajo en lo que hoy llamaríamos grupo de empresas; un conglomerado de compañías dedicadas a construcción, obra pública, agricultura, exportaciones… Sin ser exactamente contable, intervenía en su administración. Tampoco estaba adscrito a un área o departamento concreto, por más que tomara decisiones, diese la cara y, aún a regañadientes, firmase documentos.

“Por esa época imperaba el sobreentendido. Todo estaba tasado, medido y reglamentado, en cupos tan insignificantes que hubiesen hecho imposibles la producción y el negocio. Un recurso más bien pedestre para no reconocer que el país se ahoga en la ruina. Y ahí arrancaban los sobreentendidos. Se sobreentendía, por ejemplo, que un industrial necesitase materia prima, que para obtenerla sorteara conductos reglamentarios, manejase influencias, hiciera circular dinero bajo mano y, lógicamente, asumiese la posibilidad de ser desenmascarado. Si un día saltara por los aires aquel tinglado, ¿quién mejor que un perdedor, y encima represaliado, para arrostrar el castigo?. Nosotros cerrábamos el círculo de sobreentendidos. Y aun teniéndolo clarísimo no estábamos en disposición de mostrarnos exquisitos. Nos tenían agarrados por el estómago”.

Santa Cruz de Tenerife a principios de los 40. Sin coches, sin transeúntes, sin publicidad ni nada que sugiera abundancia o desarrollo.

Para una constructora, el cemento resultaba imprescindible. Cemento de verdad, no el racionado con cuentagotas. Quien disponía de stocks era el Ejército, ante la eventualidad de verse obligado a fortificar la costa o construir casamatas. “Cierto que se introducían pequeñas partidas de café, azúcar, leche en polvo, material sanitario y cemento. Era la ventaja de contar con puertos francos. Pero aún con ello, seguían haciendo falta los sacos que por centenares envejecían en Comandancia”. Se establecieron contactos, claro, y un buen fajo de billetes disipó reticencias. Desde entonces aquel grupo canario no sólo pudo trabajar de tirón, sin paralizar proyectos, sino que hasta distribuyó por su cuenta, a precio de oro, entre sociedades cuya reducida dimensión distaba mucho de convertirlas en potencial competencia. “Todo fue bien durante un tiempo. A medida que llegaba nuestro propio cemento, íbamos restituyéndolo al ejército. Los interventores militares, según parece, se limitaban a contar sacos, parte de ellos conteniendo arena”.

Pero un día Lizaso sintió hundirse el suelo bajo sus pies:

Arrancaban los años 50 cuando posó ante los almacenes de la compañía grancanaria donde supo labrarse un porvenir.

“El contacto militar nos llamó pidiendo socorro. Acababan de informarle que al día siguiente tendría, recién llegados desde la península, varios inspectores con órdenes de poner hasta el último almacén patas arriba. Se rumoreaba habían detectado desfalcos de material diverso en algún acuartelamiento, y el alto mando estaba dispuesto a ofrecer cabezas. ¡Menuda nochecita!. Obra por obra, cobertizo por cobertizo, subiendo a un camión cada saco sin desprecintar. También acudimos a nuestros clientes, para que soltasen provisionalmente cuanto pudiesen conservar de lo que nosotros mismos les habíamos vendido. Recelaban, por supuesto. Otros mentían, asegurando no tener sino para media docena de paletadas. Durante quince o dieciséis horas seguidas recorrimos media isla suplicando, prometiendo, y hasta cierto punto extorsionando. Pero reunimos lo suficiente para no dejar tirado a nuestro proveedor clandestino, y de paso ahorrarnos un señor lío. Como en las películas, el camión se cruzó con la comitiva fiscalizadora apenas hubo quedado atrás el área militar. Huelga añadir que se hizo una lista negra con los clientes pillados en mentira”.

El fin de la II Guerra Europea constituyó gran noticia para casi todo el mundo, aunque menos para quienes venían pescando entre aguas revueltas. La empresa donde Lizaso se afanaba, hubo de readaptarse. Con dos tercios de Europa por reconstruir, las exportaciones podrían haberse convertido en formidable filón. Pero España apenas producía otra cosa que eslóganes, toreros, curas, letras de copla y marchas patrióticas. La agricultura, entonces, volvió a verse como casi única salida.

Aunque Deusto tuviese fama de producir muy buenos tomates, nuestro hombre nada sabía acerca de su cultivo. Y menos, aún, sobre cómo y dónde encontrar agua subterránea, ejercicio imprescindible en el reseco Sur grancanario. Algo, sin embargo, tenía a su favor. Era despierto, intuitivo, de los que cuentan cuatro antes de ver el dos más dos. Sorbió experiencias de lugareños con hasta cinco generaciones de ancestros consagradas a la tierra, estudió métodos de explotación industrial, supo de los abonos nitrogenados, apabulló con mil preguntas a los zahoríes… Pocos años más tarde ya no era un represaliado peninsular cuando recorría las plantaciones, sino “Don Juan”. Con todo, el matrimonio continuaba presentándose cada semana en una comisaría, conforme se les exigiera, firmaban, intercambiaban saludos protocolarios y procuraban distraerse para sobrellevar aquel pellizco molesto, fruto del desarraigo; el mismo que siguiera manteniéndolos unidos al país vasco, siquiera fuese haciéndose enviar desde Bilbao la prensa de cada martes y seguir así, como desde un café frente en la Plaza Nueva, los partidos del Athletic.

“Un día, al presentarnos para firmar, nos dijeron que el comisario quería vernos. Acababa de tomar posesión, según comentó mientras hojeaba el contenido de una carpeta. Luego añadió: Van al cine, al fútbol, pasean, parecen gozar de estima, no se meten en líos… Perfecto. En adelante no hará falta que vengan por aquí todas las semanas. ¿Qué tal una vez al mes, y sin firmas de por medio?. Para tomar un café mientras charlamos de lo que gusten. Nos despedimos con un apretón de manos. Ciertas cosas empezaban a cambiar, aunque muy lentamente”.

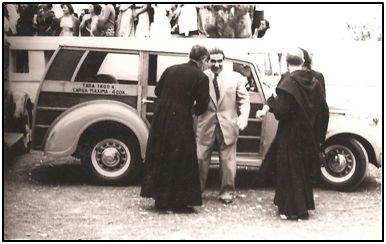

Junto a su “ranchera”, mediados los 50.

Incluso en la calle parecía advertirse, si no prosperidad, menos miseria. Hasta se habían decidido a levantar en el corazón de Las Palmas un edificio con cinco alturas y tres viviendas por planta. Algo tan novedoso que la prensa no dudó en recoger, entre titulares un tanto ofensivos: “Siguen a buen ritmo los trabajos en la colmena. Residencia ideal para peninsulares”. Hasta entonces ambas capitales canarias, casi con la única excepción de los edificios civiles, eran un sarpullido de viviendas con aire colonial, bajas y coloristas. Pocos insulares de esa época contemplaban abandonar sus terreras. También crecía el número de automóviles, según datos oficiales. En octubre de 1949 circulaban 129.600 vehículos. Barcelona encabezaba el ranquin, con 22.579 coches. Por detrás Madrid (17.400), Valencia (4.942) y Vizcaya (4.719). La provincia con más porcentaje de peatones era Teruel (sólo 327 vehículos). Parte de esos automóviles, venerables reliquias de preguerra, rodaban fatigosamente por unas carreteras tan faltas de parcheo como decrépitas. Y por eso, para rejuvenecer aquel parque, el Consejo de Ministros acababa de autorizar al I.N.I. el montaje de una fábrica. SEAT casi llamaba a la puerta, por más que desde ciertos ámbitos se pusiera énfasis en el rostro amargo del progreso. “1952 se saldó en Barcelona con 63 víctimas mortales en accidentes de circulación. A ellos han de añadirse 2.712 heridos por colisiones y atropellos”. Los Lizaso todavía no gozaban de coche, aunque les faltara poco. Porque a mediados de los 50 el antiguo futbolista iba a conducir por Telde, Agüimes, Arinaga y Mogán, su ranchera americana de importación.

Antes, de cualquier modo, había sabido aprovechar otras oportunidades.

El mejor mercado para el tomate canario estaba en Londres y su extensa área demográfica. Allí no sólo eran judíos todos los importadores, sino que constituían un lobby. Negociar con ellos equivalía a saberse derrotado de antemano, pues ofrecían un frente común, duro y exigente. O sea que en el seno de la compañía no sobraban voluntarios para rematar esos contratos, por más que la operación implicase volar hasta Heathrow y disfrutar de unos días junto al Támesis, Hyde Park, Buckingham Palace, Oxford Street, Belgravia o Piccadilly. Lizaso, quizás por renuncia de otros, tuvo que tomar el portafolios y plantarse en el aeropuerto:

“Pero si no sé inglés, dije. Da igual, me contestaron; siempre nos servimos de traductores. Las bases fundamentales estaban ya acordadas por correo y telegrama, pero como es natural quedaban flecos pendientes. Y ahí era donde estrujaban. Conmigo no hicieron ninguna excepción. Rostros serios, ademanes distantes, la seguridad de quien está acostumbrado a salirse siempre con la suya. Mi discurso sobre el costo de producción por mata les traía sin cuidado. Llegada la hora de comer los invité, y aunque algunos rehusaron creo recordar quedamos cuatro o cinco, más el traductor. Mientras esperábamos el postre deslicé una mirada hacia el ventanal. Desde el exterior llegaba el bullicio urbano. Y entonces, como si meditase en voz alta, dije: Pensar que si Franco no hubiese ganado la guerra, podríamos gozar de un desarrollo semejante al de ustedes… Acto seguido, mirando al traductor, para que lo vertiese al inglés, añadí: Discúlpenme. Pese al tiempo transcurrido, sigue costándome digerir la derrota. Estuve en el bando que luchó contra el fascismo. Me miraron sorprendidos, pero con curiosidad. Uno preguntó si era común encontrar antifranquistas en puestos representativos. Otro, si toleraban mi disidencia en la empresa cuyos intereses defendía. Acabé hablándoles sobre mi salida forzosa de Bilbao, comparando el destierro a Canarias con las penas de expulsión a Australia en la Inglaterra del XIX, pues ambos territorios tenían cierto carácter de confín. Whisky en mano prosiguió su curiosidad, y de vuelta al trabajo se me antojaron más permeables. Blandos no, desde luego, pero al menos percibí escasa beligerancia en cuestiones menores. Cuando llegué a Las Palmas un miembro del consejo me preguntó cómo lo había hecho, pues hasta entonces nos repercutían el transporte local de puerto a almacenes, y esa vez ambas partes lo asumiríamos al cincuenta por ciento. Me encogí de hombros, sin confesar lo averiguado mientras charlaba con el traductor, antes de enfrentarme a los clientes. Dos de ellos contribuían con generosidad a la causa sionista. Y por lo tanto, el coqueteo ideológico de Franco, Alonso Vega y Serrano Suñer con el nazismo, supuse debía producirles el mismo efecto que a un hueso atravesado en la garganta. Durante varios años seguí siendo yo el encargado de ir a Londres”.

Coincidiendo en el tiempo, la recién nacida Unión Deportiva Las Palmas ascendía a 1ª División, tras un sólo campeonato en 2ª. Gran Canaria se engalanaba futbolísticamente cada quince días. Por el Estadio Insular pasaba el Real Madrid de Pahiño y Molowny, el Barça de César, Basora y Kubala, el At Madrid de Carlsson y Ben Barek, el Valencia de Puchades, el Sevilla de Campanal II, Arza y Araujo, el Valladolid de los hermanos Lesmes, el Coruña de Oswaldo y Dagoberto Moll, restos de la “Orquesta Canaro”… Descendidos de inmediato, los amarillos volverían a militar entre los grandes. Y la temporada 1957-58, a falta de tres partidos para finiquitar la Liga, un At Bilbao que ya había hecho hincar la rodilla a los grancanarios en San Mamés por 9-0, visitaba el archipiélago. Los locales veían imprescindible el triunfo, so pena de encarar el descenso. Y los rojiblancos, ese año, pisaban la estela merengue. Para entonces Lizaso, asiduo espectador del Insular, era hombre conocido. Y a través de relaciones compartidas, desde la directiva amarilla se le hizo llegar la petición. Si como vasco pudiera hacerse el encontradizo con la expedición atlética, si se las arreglaba para charlar distendidamente con los directivos, si les transmitiese su zozobra… “No están proponiéndome un pasteleo, ¿verdad?”, inquirió, sabiendo que desde el otro lado jugarían a escandalizarse. “¡Por Dios, hombre!. Todo lo que pedimos es un poco de buena voluntad”.

“Menudo papelón, pensé; si no hago nada, les va a sentar mal. ¿Pero qué esperaban de mí?. Tras meditarlo, me dejé caer por el hotel con la insignia del Athletic en la solapa. Un placer saludarles, señores; aunque la colonia bilbaína sea bastante escasa, por lo menos es devota. Los directivos, complacientes, queriendo saber desde cuándo estaba allí y qué hacía. Por lo menos disfrutará del clima, ¿eh?. ¿Va mucho a Bilbao?. Y yo, pues eso, que no tanto como me gustaría, pero que si durante mis breves estancias coincidía algún partido, era el primero en cruzar las puertas de San Mamés. Con un vermut y olivas de por medio, sin querer la cosa, empecé a decirles que en los mentideros se respiraba bastante preocupación, que aquí se lo jugaban todo y la prensa exigía coraje a los futbolistas, que el 9-0 de la ida escoció, que en vísperas de empezar la Copa cualquier lesión sería un desastre para el Athletic. Uno de los directivos, sonriendo, puso freno a mi verborrea. Tienen muchos amigos por aquí, ¿verdad?, dijo. Y sin esperar respuesta, añadió: Puede tranquilizar a esos amigos, porque como usted sugiere, al Madrid no hay quien lo alcance. Si algo podemos hacer, será en la Copa. Continuamos charlando, nos despedimos, y por la tarde venció el Las Palmas 3-0. La Liga la ganó el Real Madrid, como estaba previsto, y la Unión Deportiva se mantuvo. El Athletic quedó segundo, con más goles a favor pero 3 puntos menos que los merengues. Y la Copa se la llevaron Carmelo, Orúe, Garay, Canito, Mauri, Maguregui, Arteche y Gaínza, entre otros, derrotando precisamente al Madrid en el Bernabéu. No hice nada, pero todos quedamos satisfechos”.

El turismo cambió de golpe el panorama canario. La emigración a Venezuela, a veces en lanchones mal dotados para la travesía oceánica, ya no tuvo razón de ser. La agricultura fue cediendo terreno al ladrillo. Escandinavia y una próspera República Federal Alemana ansiaban empaparse de sol.

A principios de los 60, el Plan Badajoz y los kibutz israelíes pusieron al tomate canario contra las cuerdas. Las plantaciones tinerfeñas estaban hechas un desastre. Tan mal debieron ver la cosa en una compañía, como para ofrecer el oro y el moro a quien quisiera levantarla. Juan Lizaso aceptó el reto, aunque ello significase otro cambio de residencia. “Me tentaba la participación en beneficios, si es que se lograban. Pero sobre todo el pequeño paquete accionarial puesto sobre mi mesa. Hasta entonces siempre había sido trabajador por cuenta ajena”. Tan pronto pudo analizar el problema desde dentro, supo que iba a necesitar más de un milagro. Treinta y ocho meses bastaron para que todo aquello concluyese en naufragio, sin otra renta que unos terrenos baldíos al Sur de Tenerife, cuyo valor sólo iba a realizable transcurridos tres lustros, cuando el ministerio de Obras Públicas construyó sobre ellos el nuevo aeropuerto. “Así que otra vez a levantarse. En buena lógica debería hacer planes de jubilación y, ¡hala!, a buscar trabajo”. Aunque su edad constituyera un evidente obstáculo, no lo tuvo tan difícil. Disponía de contactos y una buena trayectoria. Antes de lo previsto estaba afanándose en otra compañía, esta vez platanera.

“Asistí desde primera fila al desarrollo turístico de la isla, concentrado de inicio en Puerto de la Cruz. Un hombre apareció ofreciendo a los pequeños agricultores, tres y hasta cuatro veces más que el valor de mercado por sus plataneras. ¡Se ha vuelto loco!, decían. ¡Hay que vender en seguida, antes de que se arruine y no pague!. Circulaba, además, cierta teoría peregrina, probablemente acuñada desde la órbita compradora. Al tipo no le salían las cuentas, quedaba en descubierto ante el banco y le embargaban. Las plataneras se subastaban y los antiguos propietarios acudían a la puja, invirtiendo una tercera parte de lo ingresado al venderlas. Incautos. Ese hombre sólo veía en aquella tierra solares edificables. Solares que fue llenando de hoteles, después de multiplicar por 15 el precio del metro cuadrado. La descendencia de aquellos plataneros acabó colocándose de peones, primero, y a medida que los hoteles iban recibiendo clientes, como botones, camareros de piscina, o haciendo camas. Todo un progreso”.

El turismo no sólo aportó divisas, sino también consecuencias imprevistas a la agricultura. De repente, los hoteles competían con las plantaciones en la contratación de mano de obra. Se produjo una inflación salarial que si por un lado beneficiaba al bracero agrícola, por otro ponía en serio riesgo el porvenir del plátano. “Con los jóvenes podías ahorrarte subidas de jornal, porque eran refractarios al azadón y el machete. Preferían el andamio, que cotizaba más, o trabajos de camisa blanca, incluso cobrando menos. Aseguraban sacar un bonito sobresueldo en propinas, y encima iban adquiriendo alguna noción de idiomas. Todo ello sin mentar posibles ligues esporádicos”.

Las explotaciones agrarias se vieron impelidas a encarar una reconversión profunda. Llegaron desde la península los primeros ingenieros agrónomos. Jóvenes con una visión más científica del negocio, aunque absolutos legos respecto a un cultivo tan específico como el de la platanera. “Uno de ellos me confesó haber visto sólo una planta, hasta poner los pies en Canarias. Y menuda planta: la dibujada en su libro”. También se trató de luchar contra la estacionalidad, preparando mermeladas. “Porque cuando la península se veía invadida de fruta veraniega, el precio de nuestros plátanos caía por debajo de lo aconsejable. Encargaron a un químico distintas pruebas, trabajó con un señor equipo, sin reparar en gastos, pero los resultados no convencieron. De sabor estaban bien. La textura de aquella especie de pasta, en cambio, y sobre todo el tono oscuro… Después de distintas catas se abandonó el proyecto. Para entonces, un estudio de mercado aseguraba que las amas de casa no lo pondrían en su mesa ni aunque el frasco fuese de lo más práctico y se regalaran cromos”.

Cuando despuntaban los 70, el matrimonio, ya jubilado, compró casa en Busturia. Honorata tuvo poco tiempo para disfrutarla, pues fallecería pronto. Su esposo, en cambio, fue readmitido simbólicamente por la Caja de Ahorros, junto a varios antiguos compañeros de infortunio, al declararse nulo durante la dubitativa transición aquel despido por razones de revanchismo ideológico. Le complementaron la pensión, como si se hubiera jubilado en la entidad, recibió premios, obsequios de retir opor los 40 años que preferiría, quizás, haber cumplido en ella, y disfrutó del Athletic, de su doblete en la Liga, cuando vestían de rojiblanco los Goikoetxea, Liceranzu, Sarabia, Urutubi, De Andrés, Gallego, Urquiaga, Dani, Argote…

Juan Lizaso y su esposa Honorata, retratados en Estudio Bosch, de Las Palmas. Corría el año 1954.

En el cementerio de Axpe, sito sobre un teso desde el que se domina la vega de Urdaibai, Canala, Pedernales y medio islote sin nombre, mecidos por la marea, reposan los restos del futbolista que no se atrevió a volar más alto. Los del hombre a quien la Guerra Civil hizo improvisar otra vida, cuando la primera, la que él había elegido, estaba perfectamente encauzada.

Por mucho que perteneciese a la generación perdedora, nunca quiso hincar la rodilla. Y eso ya constituye un éxito.

ACCEDER A TIENDA CIHEFE

ACCEDER A TIENDA CIHEFE ACCEDER A FORMULARIO

ACCEDER A FORMULARIO