Del Insular al Olimpo: medio siglo sin Tonono

De José Ignacio CorcueraSi algo mediatizó al archipiélago canario, fue su carácter de confín, dada la distancia que lo separaba desde la península. Y ello, aunque representara un problema bajo muchos puntos de vista, también ofrecía ventajas. En el debe habría que situar el amplio desconocimiento que de las islas se tuvo en nuestra península hasta avanzados los años 60 del pasado siglo, cuando emergiera una clase media lo bastante curiosa para desplazarse hasta la playa de Las Canteras, el faro de Maspalomas, aún por turistificarse, Puerto de la Cruz, el Valle de la Orotava o las Cañadas del Teide. Y en el haber, la existencia de una idiosincrasia distinta, escasamente contaminada por la otrora metrópoli, que con el correr del tiempo imprimió carácter. Algo de lo que habría de beneficiarse el fútbol canario desde su arraigo.

Allí también lo llevaron las tripulaciones británicas y los vástagos de comerciantes extranjeros, al retornar de instituciones docentes centroeuropeas. Pero fue adquiriendo matices diferenciadores. Bien porque se practicaba en las playas, sobre arena suelta, como en el litoral brasileño, o sobre tierra dura en vez de césped, la habilidad para manejar el balón se convirtió en virtud mucho más esencial que la fuerza, la garra o la velocidad. De ello dieron fe los equipos españoles y europeos en gira, aprovechando los huecos de un calendario todavía desangelado, y el clima primaveral cuando por otras latitudes imperaba el invierno. Esos partidos amistosos tenían algo de erasmus arcaico, puesto que ambas partes salían enriquecidas de la experiencia: Ni el fútbol podía reducirse a empuje y velocidad, ni bastaba una técnica depurada para vencer al adversario. Había que mezclar ambos conceptos en la dosis justa.

Una cosa sí quedó clara, con anterioridad incluso a la profesionalización futbolística: Que mientras en Canarias se jugaba por pura afición, el denominado amateurismo marrón empezaba a ofrecer buenos dividendos a los mejor dotados. De pronto, distintos clubes de la península empezaron a picotear en la cantera canaria, sobre todo a partir de 1926, cuando el otorgamiento de estatus profesional al “foot-ball” derivara en la creación del Campeonato Nacional de Liga, y éste en una mayor disponibilidad de dinero para reforzar plantillas. Arocha o Hilario Marrero triunfaron, pero otros sucumbían ante el barro norteño, donde la habilidad pura estaba condenada al naufragio. Y sólo unos pocos entre los mejores, como Pacuco Jorge, prefirieron desoír ofertas tentadoras giradas desde la península.

Tanto las islas canarias, como los archipiélagos portugueses de Madeira y Azores, quedaron excluidos del Campeonato Nacional liguero cuando estos echaron a rodar en ambos países. El costo de los desplazamientos era muy alto, y además cubrir por vía marítima esos trayectos suponía una notable inversión de tiempo. Resultaba inviable, insostenible en lo económico, abrir aquellos torneos a entidades periféricas. Así que en el Atlántico tan sólo se disputaron campeonatos regionales, inicialmente reducidos al ámbito de cada isla, aunque durante varios años en el caso de Madeira, su campeón viajase a Lisboa para intervenir en la Copa. Por cuanto a Canarias respecta, ni eso.

Fue preciso esperar hasta el fin de la II Guerra Mundial, cuando los submarinos o la aviación de cualquier bando dejaron de constituir una amenaza para navegar en el Atlántico. España, poquito a poco, iba recuperándose de su propia destrucción bélica. Aunque siguiera sin sobrar nada en ningún hogar, empezaban a faltar menos bienes esenciales, máxime desde que arribase el socorro argentino luego de dos años de “pertinaz sequía”, catastróficos para el agro autárquico. Fue entonces cuando se empezó a lucubrar sobre la inclusión de algún representante canario en nuestro fútbol profesional. De momento tan sólo eso. Aunque del sueño pronto se pasara al anhelo, y de éste a la súplica dirigida “a la superioridad”, término vago muy vigente hasta el umbral de los 60, que por su propia y bien estudiada indefinición dejara tantas iniciativas en vía muerta.

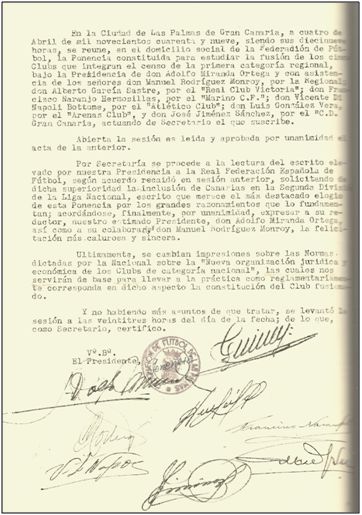

Acta de la Federación de Las Palmas sobre ponencia de fusión entre clubes de la capital, encaminada a su pretendido salto el fútbol nacional.

A la chita callando, se dieron pasos. Para empezar, el estadio. Porque los clubes canarios, de reducida dimensión social, competían en campitos con capacidad aquilatada a su corto número de seguidores. Cuando llegó a la presidencia del Marino C. F. el industrial Eufemiano Fuentes Díaz, se impuso como primera tarea la construcción del estadio, nunca mejor dicho, puesto que envolviendo los 105 x 68 metros dedicados al balón, se trazó una pista con anchura de 6 metros para albergar futuras demostraciones atléticas. Las Palmas de Gran Canaria contaba ya con 150.000 habitantes, y merecía algo así, aunque supusiera el desembolso de 5 millones y medio de pesetas; un dineral para la época. Ocho años después, el Cabildo Insular lo adquiría por la misma cifra y, tras las obras emprendidas, su capacidad pasó de 8.000 a 22.000 localidades(1). Únicamente faltaba el equipo, para que “la superioridad” torciese el brazo. Y en aquella ocasión, la política internacional alfombró el suelo.

Por distintos puntos de África comenzaban a sonar voces favorables a la descolonización. Si Inglaterra dotó de un territorio a los judíos supervivientes del genocidio nazi, si desde ese mismo país se miraba a Chipre y Malta con otros ojos, ¿cómo no iba a prender en el continente africano la misma idea? Marruecos, partido en dos, se convirtió en horno reivindicativo. Sobre todo la zona sur, la más extensa, bajo administración de la República Francesa. Tentándose la ropa, en París fue cobrando crédito la conveniencia de convertir Argelia en provincia gala, al tiempo que España maduraba la misma idea para sus posesiones en Guinea Ecuatorial, esto es Fernando Poo, Annobón, Corisco y los dos Elobey, transformándolas en la provincia de Río Muni, con idénticos derechos y deberes que Albacete, Huelva, Tarragona, Segovia o Badajoz. Una forma de transmitir “esto no se toca”. O al menos así se creyó entonces.

Cuando a lo largo y ancho del Marruecos Francés menudearan los atentados, las proclamas de desanexión y una hostilidad creciente hacia las fuerzas del orden, en el Ministerio de Asuntos Exteriores madrileño alguien comenzó a evaluar las ventajas de contar con un equipo del Protectorado, en 1ª División. El fútbol era deporte rey, a sideral distancia de los demás. Incluso los más reñidos con él, veían secuencias en el No-Do si sacaban entrada para el cine. Cada domingo, el fútbol congregaba a unos 180.000 espectadores, sólo en los campos de nuestra máxima categoría, y tanto “Marca” como “El Mundo Deportivo” lucían tiradas envidiables. Un club del protectorado visitando Chamartín, Las Corts, Mestalla, San Mamés o Riazor, y culés, merengues, colchoneros, leones o chés devolviendo visitas al otro lado del estrecho, tendría mucho de mensaje a la ciudadanía, tanto española como norteafricana. Lo malo era que el Atlético Tetuán, visto como más ventajoso, por representar a una ciudad con mayor inmersión marroquí que Ceuta o Melilla, militaba en 3ª.

Escudo de la Unión Deportiva Las Palmas. En su interior, como homenaje a las entidades fusionadas, sus cinco emblemas.

Casualidad, o no tanto, los rojiblancos tetuaníes se encaramaron a 2ª División en 1949, luego de varios años interviniendo en la Copa del Generalísimo. Y en 1951 debutaban en 1ª. Habían contado con un puñado de excelentes jugadores, luego famosos en clubes peninsulares, como los hermanos Lesmes, Matito, Ramoní…

Desde Gran Canaria se vio todo aquello como una clara oportunidad. Por cuanto a lo deportivo, nada había que demostrar. El fútbol insular gozaba de una espléndida cantera, con múltiples botones de muestra si tomamos como referencia los 24 jugadores inscritos en la R.F.E.F. para el campeonato 1948-49 en 1ª: Mújica, Oreja, Durán, Farías, Alfonso Silva, Lobito Hernández y Miguel (At. Madrid); Benyto, Acosta, Torres, Nóbregas y Cástor Elzo (C. D. Málaga); Gallardo, Roig y Perdomo (Gimnástico de Tarragona); Pepín, Polo I, Mesa y Servando (R. C. Celta); Miguel Cabrera y Molowny (Real Madrid); Rosendo Hernández y Rafael Oramas, aunque el segundo no llegara a alinearse (C. D. Español, de Barcelona), y José Zuppo, que tampoco intervino en la Liga (Oviedo). Canarias no podía ser menos que el Protectorado y en esa línea el vicepresidente de la Federación Regional de Las Palmas, Manuel Rodríguez Monroy, se embarcó en la tarea de convencer a los 5 clubes más representativos del momento, sobre las ventajas de una fusión.

Después de haber apalabrado con el máximo órgano federativo la inclusión de una entidad canaria en el fútbol nacional, siempre y cuando ésta reuniera condiciones tanto económicas como deportivas para afrontar semejante reto, el 4 de abril de 1949 se rubricaba un escrito demandando la inclusión de ese equipo todavía por nacer, en la 2ª División. Y aunque fuera denegada tal solicitud, el proyecto de fusión continuó adelante, con el pláceme casi inmediato del Arenas, C. D. Gran Canaria y Atlético, y las reticencias de los dos más poderosos, Marino C. F. y Real Club Victoria, que a la postre también otorgaron su sí. El nuevo equipo se denominó Unión Deportiva Las Palmas, y como gesto a las entidades que lo propiciaran, sus escudos se insertaron sobre el fondo azul del nuevo emblema. En febrero de 1950 se sorteaba el calendario del Campeonato Regional de Las Palmas, para dirimir un triunfador con sólo 3 equipos inscritos (U. D. Las Palmas, Marino C. F. y Real Club Victoria) y 4 enfrentamientos inter clubes. El neonato se impuso con 3 victorias, un empate y 4 puntos de ventaja sobre el Marino. De inmediato, el 30 de abril, echaba a rodar la pelota en el torneo de promoción a 2ª, nada menos que con un duelo entre C. D. Tenerife y Las Palmas, los dos entes canarios con el sueño de debutar en la división de plata.

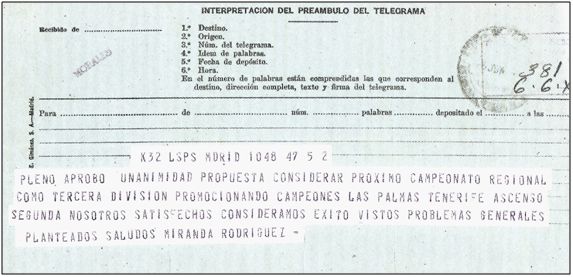

Telegrama donde la R.F.E.F. aceptaba otorgar al torneo Regional de Las Palmas consideración de 3ª División. El campeón de la Territorial Grancanaria participaría en la fase de ascenso a 2ª, con los demás vencedores de grupos peninsulares.

Hubo algo de chanchullo en la mecánica de esa promoción, o fase de ascenso, puesto que para introducir en ella a los clubes canarios, desde Madrid se dio por sentado que ese año, sólo ese, en las islas se disputó un campeonato equivalente a los peninsulares de 3ª División. Fuera como fuese, en el Grupo Sur ascendieron Melilla y Las Palmas, empatados a 14 puntos, y en el Norte C. D. Logroñés y Huesca. Los amarillos debutaban en 2ª la temporada 1950-51 y ascendían a la máxima categoría al finalizar la misma. El Tenerife, en cambio, debió esperar hasta el ejercicio 1953-54 para encaramarse a 2ª, estrenándose en 1ª durante el mes de setiembre de 1961. Se había dado un paso de gigante.

Los grancanarios sorprendieron en su presentación nacional, con un equipo por demás autóctono, puesto que los 26 jugadores eran canarios de nacimiento y formación, amén de que en su banquillo se sentaran Carmelo Campos y Arsenio Arocha, hermano del internacional Ángel Arocha, finado como combatiente en la Guerra Civil. Campos era grancanario y Arocha tinerfeño. Toda una declaración de intenciones, corroborada con el equipo que en 1951 visitase los grandes campos de nuestra Liga, además del Sania Ramel tetuaní, durante la única temporada que los del Protectorado dirimieran en la elite. Además de Luis Valle como entrenador, grancanario con militancia en el Madrid prebélico durante sus días de pantalón corto, y sobre todo en Francia, de los 33 hombres utilizados, los únicos no nacidos en el archipiélago eran el portero valenciano José Casas “Pepín”, y los jugadores de campo Luis Alberto Rojo Parajón, asturiano, el francés Jean Luciano y el rumano Andrej Prean Nagy, excomponente de aquel Hungaria acaudillado por Ladislao Kubala. Treinta canarios en la plantilla, puesto que el portero Víctor Vera, sin estrenarse, era natural de Gáldar.

Aunque U. D. Las Palmas descendiera en 1954, como ocupante del penúltimo puesto, con un paréntesis de sólo dos torneos volvía a recuperar la 1ª División, manteniéndose en ella durante los siguientes 6 ejercicios. Claro que semejante proeza tuvo un alto costo, plasmado en la pérdida de importantes elementos. Juan José González Tacoronte volaba al Real Zaragoza, al fútbol galo y al At Madrid. Juan Cedrés al Real Madrid, Lérida y C. D. Badajoz. Macario al Valencia, aunque fuese de forma efímera. Lorencito Gil al C. D. Logroñés y Tenerife. Rafael Oramas a la U. D. Salamanca, cuando los charros le extendieran el mejor contrato de su carrera. Oscar Castro a su Tenerife natal. Parajón al Caudal de Mieres y Oviedo. Pantaleón I y Sinforiano Padrón al At Madrid. Y si a ello unimos la necesidad de encontrar relevo a quienes por razones de edad se acercaban al jubileo, como Juanono, Polo, Castañares, Yayo, Juan González o Cástor Elzo, fue preciso elegir. O se perdía competitividad mirando en exclusiva al producto autóctono, o se ampliaba el horizonte de búsqueda, en tanto la cantera rindiese a plena satisfacción. Irían llegando, entonces, Marcial Ejea y Ricardo Martínez, murcianos de Calasparra y Santomera, el hispanofrancés Jacob Azafrani, el mallorquín Miguel Sans, Adolfo Atienza, triunfador en el Celta y sin sitio en su Real Madrid, Juan Vázquez, también opacado en el club merengue de los Di Stefano, Zárraga, Olsen, Joseíto, Mateos o Paco Gento; los argentinos Larraz o Basilio Padrón, y otros, como el uruguayo Carlos Gutiérrez, cuya edad real siempre fue un misterio y tras fracasar sin paliativos regresaría a Málaga, donde cuajase sus mejores tardes. Todo ello mientras afloraban perlas del archipiélago, como Antonio Betancort o Rafael Batista, para el fútbol “Felo”. Por desgracia, la voracidad ajena, en este caso madrileña, hizo imposible la continuidad de ambos. Competir en 1ª División equivalía a situar en un escaparate cualquier diamante en bruto.

Entre 1960 y 1964, la Unión Deportiva volvió a fajarse en la categoría de plata, y vistas las cosas con perspectiva fue una bendición. El vivero grancanario necesitaba tiempo para germinar, domingos para dejar bien sentado sobre el césped del Estadio Insular, hasta qué punto resultaba fiable. Y sobre todo esa paciencia que no se da ni por asomo cuando en la parte baja de la tabla, cada partido adquiere tintes de final. Así irían cuajado los Aparicio, Vicente González Sosa, Juan de Luis Jiménez -en las alineaciones Juan Luis-, Juan Guedes, Gilberto Rodríguez, Germán Dévora, Juan Manuel León o Antonio Afonso Moreno, quien como “Tonono” iba a hacerse un hueco imperecedero en el Olimpo del fútbol nacional.

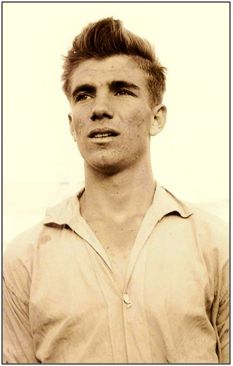

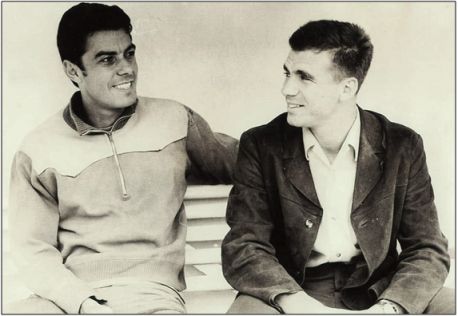

Tonono, a poco de iniciar su carrera profesional. Un cambio de entrenador en la U. D. Las Palmas resultó providencial para él.

Junto a ellos, como herreros de forja, un buen número de acompañantes peninsulares: El abulense Vegazo, Ciaurriz, Juan Torrent -con paso posterior por el Barcelona y Sabadell, hasta convertirse en un clásico de nuestra elite-, Antonio Collar, hermano de Enrique, extremo izquierdo del At Madrid; los porteros guipuzcoanos Ulacia y Oregui o el cántabro Julio Santamaría, hermano del fortachón zaguero central del Zaragoza en la época de “Los Cinco Magníficos”.

Y ya con los amarillos en 1ª, más canteranos: Paco Castellano, Dionisio Nuez -Niz” en las alineaciones-, José Juan Gutiérrez, Martín Marrero -a quien la prensa siguió citando como Martín II cuando el I ya no estaba en el equipo-, Gilberto II…

Aquella Unión Deportiva practicaba un fútbol distinto, más pausado, cuando tantos entrenadores exigían a sus onces hacer el “acordeón”, es decir un constante sube y baja. Amarraban el pase, evitando de ese modo carrerones sin sentido. Y contaban en el centro del campo con Juan Guedes, “alto como un faro, llevando a sus compañeros a buen puerto, singladura a singladura”, según escribiese un cronista de agencia; “Capaz de adormecer no ya los partidos cuando hace falta, sino al mismísimo adversario”, en palabras de Matías Prats Sr.; “El hombre con imán en las botas, puesto que todo ese fútbol a la brasileña pasa por sus pies”, al decir de Antonio de Rojo en su programa “Fútbol domingo noche”, así como informador de “Carrusel Deportivo” desde San Mamés. Y por cierto, en ese feudo, donde siempre se ha degustado el fútbol a la inglesa, de pase largo, presión y constantes desmarques, a Juanito Guedes solía premiársele con cerradas ovaciones, por más que el vizcaíno Argoitia hubiese enmudecido el canto a los canarios con sus goles. Daba gusto verle jugar.

Junto a Guedes, otro futbolista de cuerpo entero fue Tonono. Elegante, limpio, eficacísimo en los cortes, gracias a su extraordinario sentido de la anticipación, y con muchísima clase cuando todavía abundaban los centrales de testamento y extremaunción, arreando hasta con la mirada. No era alto -apenas 1,75 de estatura-, pero sí macizo. Viéndole formar ante los fotógrafos, con sus compañeros, cualquiera lo tomaría por un defensa lateral o centrocampista. Pero tan pronto sonaba el pitido inicial, convertía su parcela del área en propiedad vedada. Sacaba el balón con solvencia y combinaba con Guedes, Niz o Germán, como si jugar al fútbol fuese algo sencillo, al alcance de cualquiera.

Se había formado en la cantera del Arucas, ciudad platanera con una iglesia tan grande como para merecer el apelativo de catedral, que llegó a contar durante varias temporadas con más de 600 aprendices del balón en sus equipos base. Se fajaba en categoría Regional cuando con 18 años lo fichara la U. D. Las Palmas, dejándolo cedido aquel campeonato 1961-62. En febrero, no obstante, sería reclamado por Francisco Campos, exjugador del Atlético Aviación y Gijón, sustituto de Casimiro Benavente, entrenador que iniciase aquel ejercicio en el Insular. Su último partido con el Arucas tuvo lugar el 11 de febrero y ni siquiera pudo acabarlo, al quedar conmocionado tras un choque. Siete días después debutaba ante el Real Murcia en la vieja Condomina, arañando una victoria por 0-1. Restaban otros 6 partidos hasta la conclusión del campeonato y los jugó todos, con el saldo de 3 nuevas victorias, un empate y 2 derrotas. Total, un 4º puesto en la tabla, cuando mediado el torneo las cosas pintaran mal.

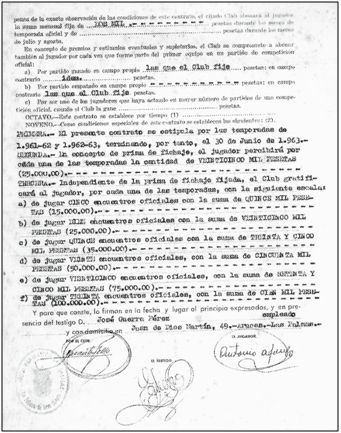

Primer contrato de Tonono con la U. D. Las Palmas. Al inicio de los 60 bastaban 2 páginas. Hoy pueden ocupar más de 50 folios, incluyendo anexos, aceptación tácita del Reglamento Disciplinario y de Régimen Interior, o puntualizaciones sobre derechos de imagen.

El primer contrato profesional de Tonono, en absoluto fue para lanzar cohetes: 25.000 ptas. de ficha anual por cada una de las dos temporadas suscritas, más 2.000 de salario durante los diez meses de temporada, y primas por victoria en casa o a domicilio, y empates en el Insular. Como complemento, se incluían otras cantidades en función de los encuentros oficiales que fuera alineado: 15.000 ptas. al disputar su quinto partido; 25.000 con el décimo; 35.000 si alcanzara las 15 presencias; 50.000 con 20; 75.000 ptas. con 25, y 100.000 si sumaba 30 partidos. Debería jugar muy a menudo para hacer hucha, puesto que en febrero de 1962 cualquier oficinista primerizo, empleado de banca recién ingresado u obrero sin cualificación, venía a liquidar en la península unas 4.000 pesetas brutas por mes. Y jugó, ya lo creo. Treinta partidos en 1962-63; 29 la campaña del ascenso a 1ª; 30 en 1964-65, ya con el contrato renovado; 29 en 1965-66; 30 en 1966-67; 29 en 1967-68, cuando con 16 equipos en la máxima categoría, cada torneo liguero constaba de 30 enfrentamientos. Aquel artículo del “Diario de Las Palmas” publicado tras su debut en La Condomina, había resultado profético: “Triunfo pleno de Paco Campos, que como canario piensa y quiere a los canarios. No dudó ni un momento en jugarse la carta en un partido difícil, porque confiaba plenamente en el joven valor de nuestra cantera. Este, el de la cantera, es el camino, y con ella no va a haber quien pueda”.

Quienes en su día sembrasen dudas, considerándolo “bajito”, tardaron poco en sumarse al creciente coro de incondicionales. Alguien ideó para el defensa de Arucas un sobrenombre muy a tono: “El Omega”, por su precisión y seguridad, adjetivos con que solían publicitarse los relojes de esa marca suiza. Internacional militar en 6 ocasiones mientras cumplía la mili obligatoria, el techo de Tonono se antojaba muy alto y así lo advirtieron At Madrid y R. C. D. Español, cuyos emisarios tendieron redes por Gran Canaria, con el propósito de incorporarlo a sus filas. Viajes en vano, pues desde el club lo consideraban intransferible.

Inquirido por un redactor del desaparecido medio deportivo barcelonés “Dicen”, acerca de sus posibilidades de ingreso en el Real Madrid o Atlético, respondió así:

“- Creo que ni con éstos, ni con ningún otro. la Unión Deportiva Las Palmas no necesita dinero. Acabará la temporada con superávit, y por ello no necesita deshacerse de ninguno de nosotros”.

Pero el periodista insistió, arguyendo que si las condiciones fuesen muy, muy, muy… Dio igual, puesto que el excelente líbero saliese al cruce, muy académicamente:

“- Habrían de ser muy, muy, muy, como tú dices, para que aceptasen.

– ¿Y tú, particularmente?

– Yo estoy muy contento, contentísimo en Las Palmas, y sólo unas condiciones fabulosas me harían abandonar mi tierra y mi equipo”.

Los medios informativos lucubraron durante varios veranos, sobre el posible interés en Tonono de otros equipos. El Valencia, por ejemplo, y la historia tenía su razón de ser. Con su central, Manuel Mestre, ya treintañero, debían ir pensando en un relevo. Los del Turia, además, habían contado con algún canario no ha mucho, y en su cantera se fogueaba “Nolito” Sánchez, atacante con tanta clase como fragilidad. Si en verdad hubo algo, quedó en agua de borrajas. Lo que sí consta es el interés del Sevilla C. F., gracias al testimonio de Felipe Antonio Ojeda, el gigantón centrocampista que bajo el apodo de “Trona” degustase 9 campañas en el elenco amarillo. Su gran amistad con el aruquense lo convertía en hombre ideal para intermediar. De manera que el emisario andaluz, Marcos Bustamante, fue recogido por Trona en el aeropuerto y mientras ambos almorzaban en un restaurante de Vecindario, le hizo entrega del clásico cheque en blanco, diciendo: “Que Tonono ponga ahí su cifra para ingresar en nuestro club”. El austriaco Max Merkel, conocido como Míster Látigo por su dureza, entrenaba entonces a los hispalenses y en buena lógica debería haber dado el visto bueno a la posible incorporación. El elegante y técnico Tonono convencía, por tanto, incluso a los sargentos de hierro.

En otra ocasión fue Santisteban, quien representando al Real Madrid habló directamente con el jugador. Su propuesta era magnífica, aunque conllevase un pero: No podía alinearse el domingo inmediato, porque los merengues lo ansiaban con urgencia. Según manifestase el propio Trona a José Hernández Viera, autor del excelente libro subtitulado “Un libero de leyenda”, el zaguero pasó todo el día de concentración dándole vueltas a la cabeza, murmurando ante su amigo: “Si mañana no salgo al campo, ¿qué va a pensar la afición de mí? No puedo hacerles eso”. Y acabó jugando, aunque ello frustrase su cambio de aires.

Antes, el club capitalino ya lo había intentado por el conducto reglamentario, dirigiéndose el gerente blanco Antonio Calderón al secretario de la Unión Deportiva, Jesús García Panasco; según los rumores mediante otro cheque en blanco prendido a una nota con el mensaje: “Ponga la cantidad que a su juicio deba pagar el Real Madrid por Tonono”. A tenor de lo que circulase por la isla, el secretario amarillo respondió con otro talón de la entidad insular, cuya nota adjunta rezaba: “Ponga la cantidad que a su juicio deba pagar la Unión Deportiva Las Palmas por Pirri”.

Fuera como fuese, lo cierto es que toda una apisonadora, como la entidad merengue, suspiraba por hacerse con el mejor defensa libre del momento. Y la continuidad de Tonono en el archipiélago, sorprendía muchísimo.

A raíz de su primer paso por quirófano -14 de marzo de 1973, en Barcelona-, apenas hubo regresado a Gran Canaria, un periodista de “El Eco de Canarias” volvió a formularle la eterna pregunta: ¿Por qué no cambió de aires? Él, consciente de que frisando la treintena ese tren ya resultaba inabordable, respondió sin amargura: “Porque mi equipo es la Unión Deportiva Las Palmas. Siendo tantos los años que llevamos juntos, para mí antes que un equipo es una auténtica familia. Nunca me iré de Las Palmas. Esta es y será mi tierra, y en ella me quedaré para siempre”.

Con 29 años, el término “siempre” suele antojarse lejano, largo, si no eterno…

Pero no adelantemos acontecimientos, porque antes de tan categórica afirmación, sucedieron muchas cosas.

El ambiente en el vestuario del Insular no podía ser mejor. Los ya consagrados, como Castellano, Germán Dévora, Juan Guedes y Tonono, en especial los dos últimos, ponían todo de su parte para que los recién llegados se aclimatasen con rapidez. Y no sólo mediante buenas palabras o consejos deportivos, sino abordando cuestiones de índole tan personal como la planificación del mañana, para cuando el dinero del fútbol dejase de fluir a borbotones. Roque Díaz, cuyo ingreso se produjo la temporada 1972-73, reconocía: “Las primeras pesetas que cobré de la U. D. las invertí en la compra de solares en Fuerteventura. La mejor inversión en toda mi vida, y lo hice por sugerencia de Tonono. Él fue quien me animó a comprar aquellas parcelas”.

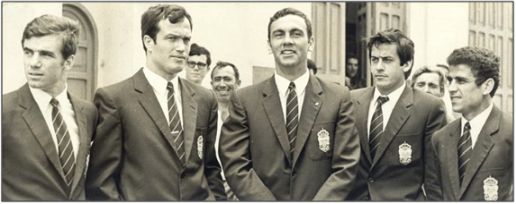

De izda. a dcha. Tonono, Castellano, Germán, León y Hernández. Un equipo de grandes futbolistas, con estrechos lazos de amistad.

Aunque el fútbol de los 70 permitiese vivir muy bien, no convertía en multimillonarios a sus más significados practicantes, máxime ante la desbocada inflación sobrevenida y sucesivas devaluaciones monetarias. El portero internacional Juan Antonio Deusto (At Bilbao, C. D. Málaga y Hércules), aspiraba a retirarse con 75 millones de ptas., como garantía de una tranquilidad perpetua. Y si bien los redondeara, su vida tuvo mucho de tobogán. Un negocio dificultoso, unido a la artera trapisonda de su socio, se tradujo en descarrilamiento. Tan importante como amasar una fortunita, si sonreía la suerte, era administrarla. Y Tonono además de aconsejar, predicaba con el ejemplo.

Antes que se hablara del marketing, cuando los escasos manuales editados en nuestro país traducían el vocablo anglosajón como mercadotecnia, algunas empresas ya lo pusieron en práctica, haciendo que sus productos o servicios fueran comercializados por deportistas o destacadas figuras sociales. José Luis Pécker, estrella radiofónica forjada a la sombra de Bobby Deglané, alternaba los micrófonos y la actividad de director comercial para una importante agencia de viajes, en plana expansión. Javier Cameno, redactor de Radio Vitoria y voz para las retransmisiones del Deportivo Alavés y el Basconia de baloncesto, detentaba una correduría de seguros. Los futbolistas, merced a su notoriedad y abundante tiempo libre, solían ser pieza codiciada para tales menesteres. Y en ese panorama se explican las palabras de Trona, que Juan Hernández Viera reflejara su obra-homenaje al excepcional libero: “Él y yo trabajamos para General Española de Seguros. Tonono se encargaba de la zona Norte y yo tenía la capital. Te puedo decir que yo ganaba más vendiendo seguros que lo que me pagaba la Unión Deportiva. Y él tenía una cartera superior a la mía”. Germán Dévora, compañero de ambos, también gozaba del mismo pluriempleo, aunque en Catalana de Occidente.

Aquella hermandad en el vestuario amarillo, mientras en otros empezaba a echar raíces la soberbia o la egolatría, por fuerza debía rendir frutos. Contra cualquier pronóstico, la Unión Deportiva concluía el campeonato 1967-68 en tercer lugar, a 4 puntos del Real Madrid, campeón, y a 1 del Barcelona. Registro superado en 1968-69, con el subcampeonato, por detrás del Real Madrid y con 2 puntos de ventaja sobre el Barcelona. Aunque para entonces ya los seleccionadores nacionales hubiesen contado tanto con Tonono como con Juan Guedes, Castellano y Germán, la exhibición canaria hizo rodar viejas inercias. Si ahora, cuando los grandes de nuestro fútbol poseen 15, 16 ó hasta 18 extranjeros en su plantilla, los telegramas de convocatoria se dirigen mayoritariamente a las secretarías de los poderosos, antaño, con el portillo importador cerrado, Real Madrid, Atlético, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla o At. Bilbao, aglutinaban a nuestras estrellas. Era dificilísimo que jugadores de entidades menores contasen para lucir “la roja”. Hasta que Eduardo Toba diera la campanada llamando a 5 canarios para el choque a dirimir ante Francia el 17 de octubre de 1968, resuelto en el estadio Gerland, de Lyon, con victoria española 1-3.

En aquel amistoso se alinearon Germán (sustituyendo a Gallego en el minuto 42), Castellano y Tonono, que reemplazó al anterior en el 36. Quedaron en el banquillo Martín II y Gilberto II, siendo éstos los demás convocados: Sadurní, Torres, Gallego, Eladio y Zabalza, del Barcelona (5). Amancio y Pirri, del Real Madrid (2). Ufarte y Luis Aragonés, del At Madrid (2). Marcial y José María, del R.C.D. Español (2). Iribar (At Bilbao). Para Germán Dévora y Paco Castellano aquella fue su segunda irrupción internacional, en tanto Tonono alcanzaba su quinto partido desde que debutase ante Checoslovaquia (1-X-1967), con derrota en Praga por 1-0 en una tarde horrorosa, al decir de la prensa “que ya arrancó con malos presagios cuando en los prolegómenos sonara el himno de Riego, en vez del legítimo español. Y luego, en el minuto 32, el balonazo de José María en lanzamiento de golpe franco traspasó clarísimamente la línea de gol tras golpear en la espalda de Viktor, guardameta checo, sin que el árbitro concediese el tanto”. Otra crónica recogía: “El único acierto de Balmanya en esta ocasión fue llamar a Tonono, el mejor de los defensas en este partido”.

Fue muchísimo más extraña la temporada 1969-70, proclamándose campeón el At Madrid, 4º el Barcelona, 5º el Valencia, 6º el Real Madrid y 9º la U. D. Las Palmas, con el At Bilbao (2º) y Sevilla (3º), completando el podio. Aunque lo peor para el club canario no fue ese noveno puesto, sino cuanto empezara a fraguarse durante esa campaña.

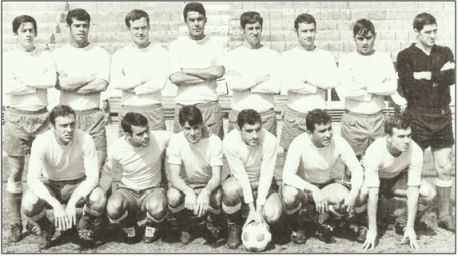

La U. D. Las Palmas, subcampeona en 1968-69. de izda. a dcha., arriba: León, Gilberto II, Castellano, Guedes, Niz, José Luis, Martín II, Oregui; abajo Germán Dévora, José Juan, Lo, Gilberto I, Aparicio y Tonono.

Enfrentándose al At. Bilbao en el Estadio Insular, Juan Guedes sufrió una torcedura de tobillo con afectación a los ligamentos de la rodilla. Intervenido quirúrgicamente en julio, mientras convalecía experimentó unos trastornos intestinales, volviendo a ser operado. Aunque la prensa lo disfrazase como recaída, poco tardaron en circular rumores: “De recaída, nada; no te abren el vientre para arreglar una rodilla…” Cuando empezó a entrenar, la rumorología fue disipándose, pese a que le costara ponerse en forma. Pero como ante los altibajos del equipo, la afición lo reclamara, precipitó su reaparición, precisamente ante el At. Bilbao. Tuvo una actuación extraordinaria, preludio de posteriores partidos menos satisfactorios. Al resurgir las molestias viajó hasta Barcelona, para ser intervenido de nuevo, y muy a pesar de las piadosas crónicas periodísticas, trasladando impresiones postoperatorias favorables, los rumores no cesaban. El 2 de febrero, el médico del club, Dr. Tomé, volvió a desplazarse hasta la ciudad condal ante la perspectiva de una nueva intervención quirúrgica, finalmente descartada. El equipo médico, ante el estado del paciente, ya incapaz de ingerir alimentos, consideró que su salvación era imposible.

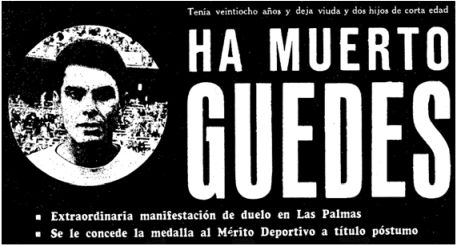

El 9 de marzo de 1971, cuando Guedes contaba 28 años, el fútbol español se vestía de luto, ante el fallecimiento del faro en la Unión Deportiva Las Palmas. Aquel centrocampista excelso había sido internacional absoluto en 2 ocasiones, ante Suecia y Suiza, en 1968 y 1969, así como juvenil en 5 oportunidades y militar 9 veces, proclamándose campeón mundial con esta última selección. Sin él, los amarillos a duras penas evitaron el descenso, con 5 partidos ganados, 10 empates y 15 derrotas; 33 goles a favor y 42 en contra. Aventajando en sólo 2 puntos al Elche, primero de los dos descendidos. Germán Dévora lo explicó así: “Era quien nos dirigía; nuestra brújula en el campo. Sin él nos vinimos abajo, no sólo por todo lo que representaba, sino porque el golpe moral nos hizo polvo”.

De su deceso se hizo eco toda la prensa nacional, no sólo la deportiva. Y entre todas las necrológicas, la más emotiva por cuanto tuvo de burla del destino, fue la del madrileño “Marca”, encabezada por esta nota expositiva:

“El fatal desenlace que se presumía en la enfermedad de Juan Guedes, viene unido a una dolorosa anécdota periodística. El 5 de febrero, el que fuese nuestro corresponsal en Las Palmas, Ramón Mariño, enviaba una carta a nuestro redactor-jefe, que empezaba así: “Créeme que me he resistido muchísimo antes de decidirme a escribir la pequeña biografía de un jugador que todavía vive. No hay, sin embargo, más remedio que tenerla preparada, porque el fatal desenlace, desgraciadamente, ocurrirá de un momento a otro, aunque ojalá, los médicos se hayan equivocado”. Mariño, honrado profesional y amigo de Juan Guedes, se hacía un nudo en el corazón para cumplir con su deber. Pero Mariño no sabía que antes que el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, él mismo emprendería el camino del que nunca se regresa. Dos días después de escrita la carta, Ramón Mariño fallecía víctima de un derrame cerebral. Hemos guardado sus cuartillas para ofrecérselas al lector en el momento que Ramón tenía previsto. Al hacerlo, queremos rendir un homenaje a la decidida y ejemplar entrega de Mariño a su trabajo”.

Así encabezó el diario deportivo “As” tan funesta noticia. La desaparición del extraordinario centrocampista anticipaba el inevitable declive de un gran equipo.

El cáncer era entonces vocablo tabú. Se hacía referencia a él con eufemismos como “larga enfermedad” o “mal sobrellevado con ejemplar resignación”. Como si verlo en letra impresa contagiara. Lo que mató a Juan Guedes fue un cáncer tan rápido como demoledor.

Tocaba reponerse, sacar coraje de donde no había y rendirle tributo desde el césped, tal y como decidiera su amigo del alma, Antonio Afonso Moreno “Tonono”, que hasta se planteó no acudir a la convocatoria de Ladislao Kubala para medirse ante Francia, en Valencia, ocho días después del sepelio. Tuvieron que persuadirle de que eso no lo hubiera consentido el ya ausente, que el mejor homenaje pasaba por dedicarle un buen resultado, lamentablemente reducido a igualada a 2 goles, ambos obra de José Martínez “Pirri”.

La vida seguía, con Germán asumiendo en cierto sentido la dirección del equipo desde medio campo hacia adelante, y Tonono el juego defensivo. La Unión Deportiva se clasificó en 5º lugar la temporada 1971-72, por detrás de Real Madrid, Valencia, Barcelona y At. Madrid, 11º las dos temporadas siguientes y en el puesto 13 la campaña 1974-75, con el francés Sinibaldi en el banquillo y un nuevo sistema de cuatro defensas en línea, que a Tonono le hacía brillar menos. En plena fiebre importadora de falsos o muy dudosos oriundos, el club canario se hizo con Fernández y Soto, y a raíz de levantarse la prohibición de fichar extranjeros, con los también argentinos Verde, Carnevali, Enrique Wolf, Morete, Brindisi… Todo para corroborar que los años dorados formaban parte de un pretérito nunca igualado hasta hoy.

Lo que nadie podía imaginar entonces, era que las desgracias llegaran a pares.

Al finalizar un partido de Copa entre el C. D. Tenerife y la U. D. Las Palmas con eliminación “chicharrera” en el Heliodoro Rodríguez, Tonono recibió el impacto de una botella en su pierna. La herida que le causara no acababa de cicatrizar, por lo que entrenaba con un vendaje, dando pábulo a algunas informaciones sobre ciertos problemas sanguíneos. Sin que ni los peor pensados pudieran vaticinarlo, el central, buque insignia y capitán grancanario, disputaría su último partido ante el ya extinto C. D. Málaga en la Rosaleda, el 31 de mayo de 1975, puesto que si bien figurase en la convocatoria para el choque de vuelta, ya no saltó al césped del Insular.

El día 3 de junio, Tonono advirtió la presencia de un ganglio inflamado en su ingle derecha y dolores en la zona hepática. Tenía fiebre, también. Ante ese cuadro, el médico de la Unión Deportiva decidió su traslado a la clínica concertada para efectuarle unas pruebas y mantenerlo en observación. Entre el jueves día 5 y el sábado 7, el proceso vírico parecía controlado, aunque el domingo, ante el agravamiento de su estado, lo trasladaban a la UVI del Hospital del Pino, donde iba a fallecer hacia las 18,30 del lunes 9 de junio de 1975. El parte firmado por los doctores Palop y Guerra, especialistas en medicina interna adscritos al referido centro sanitario de la Seguridad Social, firmaron el acta de defunción: “Padecía atrofia aguda amarilla de hígado, lo que ha motivado la muerte fulminante por fallo en el proceso metabólico”.

Si el deceso de Guedes causara una auténtica convulsión en el panorama deportivo nacional, la impensable pérdida de Tonono saltó a muchas primeras planas, en tanto las páginas de interior coincidían en lo fundamental: Además de honrar al futbolista canario con más presencias internacionales, había que hacerlo al hombre comprometido con su tierra y colores, a quien carecía de enemigos en una actividad infectada por filias y fobias furibundas. Al que hizo de la naturalidad, la llaneza y el afecto, su santo y seña. Raro fue el medio escrito que no explicase en qué consistía la atrofia aguda amarilla. El doctor López Varela, entrevistado por “Marca”, manifestó: “Algunos casos de hepatitis degeneran en formas agresivas y fatales. Por desgracia, pocos recursos tiene hoy la medicina para combatir esta hepatopatía”. También desde el mismo periódico deportivo, Domingo Balmnya, seleccionador nacional que lo hiciese debutar con “la roja”, se mostraba consternado: “Como hombre era extraordinario, y como futbolista, dúctil, inteligente y un gran profesional. Para el entrenador resultaba ideal, porque captaba de inmediato cualquier indicación”. Enredado en la añoranza, desgranada igualmente: “Recuerdo que en cierta ocasión convoqué a una nutrida representación canaria. Estaban en ella Castellano, Germán, el malogrado Guedes, Santos y él. Todos denotaban cierta timidez, acaso un rasgo psicológico de sus islas. Pero en Tonono aún se acusaba más la misma. Ese temperamento cambiaba en cuanto saltaba al césped. Allí se transformaba, respondiendo siempre a la perfección. Precisamente Kubala, al ser designado seleccionador, me consultó sobre él. Y al señalarle como era, ya no dudó en contar con él”.

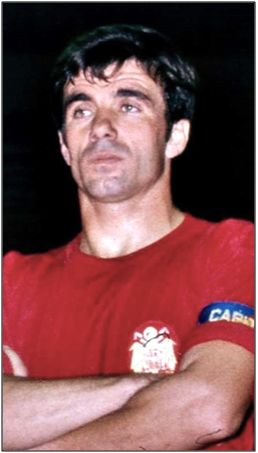

Tonono, capitán de la selección española. Desaparecía no sólo el mejor líbero del momento, sino probablemente en la historia del fútbol nacional, puesto que esa posición específica iba a extinguirse en breve, dando paso a los cuatro zagueros en línea.

Sarmiento Birba habría de redactar para “As” una de las necrológicas más bellas. Concluía así: “Un aire de tristeza se ha apoderado de los barrancos de Tenoyas y San Andrés. Y el viento y la brisa que bajan del Pico Osorio, son más suaves. Tonono, “El Reloj”, ha muerto. Las agujas de su vida se han parado y el minutero de su corazón ha quedado quieto. Un día se fue Guedes. Ahora Tonono. Allá, en Las Palmas, Germán, Castellano, Martín y León, compañeros de toda la vida, se han quedado en su inmensa soledad. Por los pasillos del cielo ya corre otro balón. Lo lleva pegado a su bota un muchacho. Se llamó en vida Tonono y algunos, admirados de su precisión en el juego, le llamábamos El Reloj”.

Bastaba leer los titulares para que incluso los más refractarios al fútbol cobrasen consciencia de quien era el finado: “Tonono, la muerte de un caballero”. “Un centenar de coronas y miles de telegramas testimoniaron el sentir de los aficionados de toda España”. “Antonio Navarro le impuso, a título póstumo, la medalla de plata al Mérito Deportivo por decisión de Juan Gich”. “Todos los taxis canarios con crespones negros”. El entonces presidente de la Federación Española, Pablo Porta, dispuso que los jugadores alineados en los partidos de la siguiente jornada copera, luciesen brazaletes negros en señal de duelo, sobre el brazo izquierdo. Sabido es que en nuestro país se entierra muy bien; que al menos de cara a la galería acostumbramos a recordar lo mejor de quienes fallecen. Pero lo transmitido por sus compañeros de profesión, adversarios sobre el terreno de juego durante tantos minutos disputados a cara de perro, superaba con creces cualquier convención:

“Era un chico muy callado. Hablaba muy poco, pero sin embargo era muy sociable. Se ganaba la amistad de todos… Estoy muy afectado. Nos enteramos cuando íbamos a despegar, allá en Las Palmas (El Real Madrid acababa de sucumbir por 4-0 en la última confrontación copera), y aquella noche no pude conciliar el sueño. Se ha perdido uno de los mejores líberos del fútbol español y, lo más importante, una persona excelente” (Pirri).

“Ha sido una de las noticias más amargas que he recibido en mi vida. Antonio era un gran compañero y un gran amigo. Pero de esos amigos que rara vez encuentras en la vida. Como futbolista no lo voy a descubrir ahora… El fútbol español ha perdido a uno de sus mejores hombres, y quienes constituimos la familia del balón a uno de nuestros más sensacionales compañeros”. (Juan Cruz Sol).

“El fútbol español ha perdido un hombre serio, a un caballero. Admiré siempre en él su gran sinceridad, porque Tonono fue, antes que nada, una persona clara. Hay pérdidas que no pueden repararse, y la suya ha sido una de ellas. Confesar que se lamenta es repetir en voz alta lo que resulta evidente. Jamás olvidaré su limpia trayectoria, su nobleza”. (el extremo izquierdo asturiano José María García, del Real Oviedo y Español barcelonés).

Guedes y Tonono, amigos, líderes en el vestuario y sobre el césped, mentores de cuantos fueron incorporándose al elenco, y unidos por un fatal destino.

“Tonono siempre se portó como lo que era: una persona excepcional. Educado, sabía estar y tenía la palabra adecuada ante un momento de desánimo. Ayudaba a todo el mundo en lo que podía y siempre fue un deportista íntegro. Su muerte me ha afligido mucho, porque de verdad, era un buen chico”. (Claramunt).

“Lo tuve cerca en dos concentraciones de la selección, y en varias convocatorias más. Era la suya una imagen seria, pero correcta; introvertida, pero educada. Inspiraba confianza. Esta mañana llegué al Manzanares y me encontré a la gente del Atlético encogida, consternada… Tonono era capitán del equipo y un valladar en la selección. De todas formas, siento más que se haya ido el hombre. Espero que alguien, quien corresponda, organice algo que de un beneficio a su familia. Es lo menos que cabe hacer en memoria de un joven que luchaba infatigablemente por los suyos”. (Capón, defensa pegajoso que no solía hacer prisioneros).

El deseo del lateral “colchonero” se vio cumplido, puesto que el fútbol, abandonado todavía a la mano de Dios, con los jugadores fuera del sistema de Seguridad Social y percibiendo compensaciones muy bajas de la Mutualidad por incapacidad absoluta o defunción, siempre estaba al quite. El partido homenaje que se le dedicara enfrentó al equipo amarillo con el Peñarol de Montevideo, uno de los mejores representantes del fútbol sudamericano y cabeza de cartel por Europa en no pocos torneos veraniegos. Alguien con 379 partidos de Liga disputados, 51 de Copa y 6 de la Copa de la U.E.F.A., más 22 con la selección nacional absoluta, cuando las competiciones estaban muchísimo menos apretadas que hoy, obviamente lo merecía.

Pero no todo han de ser lágrimas, si cabe extraer jugo de algunas anécdotas personales, evocadas tras el deceso. El central Francisco Fernández Rodríguez “Gallego”, compañero en tantas citas internacionales y amigo fraternal, tan sólo acertó a decir ante la prensa que se había ido un gigante en lo humano, alguien con quien quedaba en cada visita a Barcelona; que estaba en una reunión al recibir la triste noticia y salió pitando hacia el aeropuerto para tomar billete en el primer vuelo a Las Palmas. Años después narraría hasta qué punto llegaba la complicidad entre ambos.

El 30 de mayo de 1971, España se enfrentó a la Unión Soviética en el moscovita estadio Lenin, partido valedero para la fase clasificatoria de la Eurocopa a celebrar en Bélgica el año siguiente. España perdió 2-1 y ambos formaron en el eje defensivo, pero eso, en realidad, fue lo de menos: “El rublo, entonces, tenía allí una valoración muy inflada, mientras su cotización internacional era baja. Un amigo de Antonio trabajaba en la Caja de Ahorros de Las Palmas, y a través de él compró rublos a cinco o seis pesetas. Luego los cambiamos en Moscú a dólar por rublo. Era un amigo de los de verdad, siempre dispuesto a ayudarte, listo para lo que le pidieras”.

El centrocampista de La Puebla del Río Enrique Lora, testigo no sólo de la remembranza, sino de los manejos del dúo en la capital soviética, apostillaba: “Vinieron forrados. Les salió un negocio redondo”.

Obviamente, puesto que el dólar cotizaba a 64,47 pesetas. Y restando a esa cifra las tasas de cambio y el corretaje financiero, cada rublo debió proporcionarles en torno a las 55 pesetas netas. Pero que conste: la amistad entre Tonono y Gallego siempre fue correspondida, hasta el punto de que el jugador “culé” lo visitaba a diario durante su posoperatorio, en el centro sanitario Platón, de Barcelona (marzo de 1973), donde tuvo lugar su paso por el quirófano.

Tonono ya era historia de la U. D. Las Palmas y del fútbol español, protagonista, como Juan Guedes, de las mejores páginas en un club con sólo cinco lustros de andadura, que no iba a repetir a lo largo del medio siglo siguiente. Contaron, y obligado es reconocerlo, con la imprescindible colaboración de destacadísimos compañeros, como Germán o Castellano, que habrían de continuar en la U. D. hasta la temporada 1977-78, mientras, entre tanto, vistieron de amarillo otros canteranos de gran rendimiento, como Federico Páez, Félix Marrero, “Juani” Castillo, Pepe Juan, Guillermo Hernández o Felipe Martín.

Pero con Tonono se cerraba una página irrepetible, era como si al escudo de la entidad le faltase algo. Lógico, cuanto la fría aritmética estadística nos dice tanto de un personaje:

Tonono continúa siendo el futbolista amarillo con más partidos completos en su haber: 432, siendo sustituido tan sólo en otras dos ocasiones, por lesión. Ello lo convirtió en el primer componente de la Unión Deportiva Las Palmas alcanzando los 300 y 400 choques, cuando se dirimían bastantes menos partidos que ahora. Fue también el primer canario que siendo jugador de un equipo del archipiélago formaba parte de la selección española absoluta, en choque oficial. El primero en capitanear la selección, el 19 de octubre de 1972, y por ende en su Estadio Insular. Un mito, en suma. Todo un referente, imperecedero, dejando el listón altísimo. Porque el 14 de febrero, la viuda e hijo de Tonono tuvieron noticias de que el Cabildo Insular de Gran Canaria lo elevaba hasta el Olimpo, declarándolo Hijo Predilecto, a título póstumo.

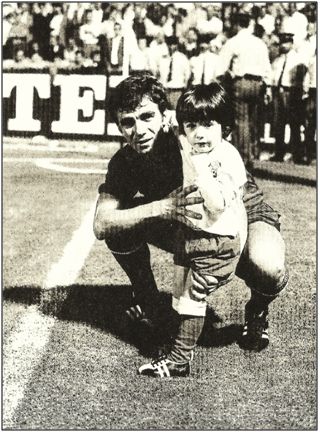

Tonono con su hijo Toni en el Estadio Insular. Prolegómenos del partido España-Yugoslavia valedero para la clasificación al Campeonato del Mundo a dirimir en Alemania el año 1974. Como reconocimiento a la U. D. Las Palmas, esa noche el capitán grancanario también lo fue del equipo nacional. (19-X-1972)

Ahora, cuando se cumplen 50 años de su desaparición, y con ella del carpetazo a una época dorada para la afición grancanaria, parece legítima no sólo la evocación nostálgica o el pistoletazo de salida para nuevos homenajes, sino alguna reflexión cara al futuro. Nuestro deporte rey ha cambiado mucho durante ese medio siglo. La Ley de Sociedades Anónimas Deportivas redujo a la mínima expresión el papel de los socios, otrora dueños del devenir en sus clubes, situando en las poltronas a mandatarios más pendientes del ebitda y el oibda, que de la marcha clasificatoria, el cultivo de la cantera, el sentir de los devotos seguidores o acerca de si la plantilla vive hermanada. Los vestuarios se han convertido en nuevas torres de Babel, donde llegan a hablarse 9 ó 10 idiomas. La representación del producto nacional en algunas entidades -y no digamos ya los formados en la cantera- constituye alarmante minoría. ¿Qué se hizo con las raíces? ¿Tan beneficioso resultó extirparlas? La historia de la Unión Deportiva Las Palmas, como la de otros clubes, parece apuntar en dirección contraria.

El club grancanario nació de la generosidad, cuando cinco instituciones se pusieron de acuerdo para constituir otra más ambiciosa. Y se logró con productos de la tierra. De Gáldar, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de La Palma, Arucas, El Carrizal de Ingenio, Las Palmas… Su edad de oro la vivió con el hermanamiento entre equipo y afición, porque en ambos latían las mismas señas de identidad e idéntico anhelo. Cuando hubo que celebrar algo, no faltó nadie; y a la hora de llorar, lo hicieron juntos. Luego no siempre ocurrió lo mismo. Si a Juan Guedes Rodríguez se le dedicó un busto de bronce en el Estadio Insular, y en Tamaraceite un campo de fútbol lleva su nombre, no es fruto de la casualidad. Del mismo modo que Antonio Afonso Moreno firmó como Tonono en 1972 la primera barrica en la destilería de Ron Arehucas, y hoy son ya más de 300 las rubricadas por prestigiosas personalidades. Fue a él a quien la familia Martín, propietaria de esa industria, ofreciera el honor inaugural. Con lo difícil que resulta ser profeta en tierra propia, se le dedicaron dos homenajes en Arucas, uno en vida y otro a título póstumo, y otros dos bustos honran su memoria, uno en piedra, a la entrada del palco en el estadio de Gran Canaria, y otro en bronce frente a las instalaciones deportivas de su pueblo. El de Arucas, además, sufragado por Pedro Marcos, secretario técnico del Sevilla C. F., y al menos dos veces cada año su adversario balompédico.

Nada de eso es gratuito. Cuando ebitda y oibda se imponen a cualquier sentimentalismo, dos crespones negros sobre fondo amarillo nos recuerdan todo lo que significaron: La comunión de un club con su gente. El orgullo de representar al terruño. La amistad, antes que la camaradería.

Excelentes mimbres para conformar grandes proyectos.

(1).- El Estadio Insular fue engalanado, en su inauguración, con reproducciones de esculturas clásicas, tipo el Discóbolo. Pues bien, el prelado de Gran Canaria se dirigió a la Delegación Nacional de Deportes solicitando se “vistiera” aquellos desnudos, aunque fuese con papel, por atentar contra la moral y el buen gusto. No sólo imperaba el nacional catolicismo y la censura, sino que el Ministerio de Información, dueño de brocha y tijeras, recayó en manos de Gabriel Arias Salgado, personaje obsesionado por la salvación eterna de los españoles, aun a costa de sí mismos, impidiendo toda contaminación pecaminosa. En idéntica línea, José Antonio Elola-Olaso, Delegado Nacional de Educación Física y Deportes, comentó tras una reunión del Consejo de Ministros que el cardenal de Toledo protestó a raíz de que desfilaran los flechas falangistas en el Corpus, “con pantalones tan apretados que perturbaban sexualmente a las adolescentes congregadas entre el público”. Ni se vistieron las estatuas, ni la Falange atavió a sus flechas con más holgura. Por suerte, quedaba algo de sentido común en la política de los años 50.

NOTA: Nuestro agradecimiento a Antonio Afonso Ferrera, hijo de “Tonono”, por la documentación e imágenes aportadas.

ACCEDER A TIENDA CIHEFE

ACCEDER A TIENDA CIHEFE ACCEDER A FORMULARIO

ACCEDER A FORMULARIO