Los subterráneos de una gira

De José Ignacio CorcueraY si América estaba difícil, Europa podía darse por descontada, como escenario de una completa demolición hasta 1945, de carencias inimaginables y una ingente tarea reconstructora a lo largo del siguiente decenio, sin tiempo ni voluntad en los países occidentales para cuanto no fuera rehacerse desde la nada, gracias al Plan Marshall, la prodigalidad estadounidense en materia crediticia, y el sacrificio extenuante de 200 millones de supervivientes. La Bundesliga germana, por ejemplo, entendida como un Campeonato Nacional de Fútbol, no pudo nacer hasta el inicio de los 60. El balompié galo, profesional de segundo rango, ni siquiera lograba desbancar a un rugby todavía semi amateur. Si alguien hubiese soñado en Holanda con sus posteriores equipos-apisonadora, tachonados de estrellas, sin la menor duda hubiese ido a para al manicomio, fundamentalmente porque ese deporte posbélico tenía carácter de amateurismo marrón. Únicamente en Italia y España se empezaba a tirar la casa por la ventana, bien es verdad que aquí con muchos matices.

En plena autarquía y estando muy vívidos en el recuerdo las hambres y el frío medianamente paliados desde el peronismo argentino, con las fronteras abiertas a la importación de jugadores extranjeros, distintos clubes irían haciendo hueco al exotismo: El mexicano Borbolla, contratado por un Real Madrid en horas bajas; los argentinos Rafael Franco y el platense Ponce, avanzadilla de la “Orquesta Canaro” en el Deportivo de La Coruña; Mateo Nicolau, Marcos Aurelio y Florencio Caffaratti, argentinos igualmente, del Barcelona; Horacio Herrero en el Valencia; Manuel Rocha, el escocés Watson y Navarro Cánovas en ese mismo club “merengue”, aún por explotar; Ben-Barek, el paraguayo Aveiro, Ernesto Candía y Valdivielso en el At Madrid; Juan Camer y José Antonio Vucetich en el R. C. D. Español; el francés Dard en el Sevilla; Oscar Garro en el Celta… Entre ellos, no pocos petardazos, como el propio Borbolla, primero de la España posbélica, Watson, Vucetich, o Navarro Cánovas. Y esos fiascos, precisamente, saltaron de lo puramente deportivo a la esfera política, económica, y los sobrios despachos del Banco de España, donde se preguntaban hasta qué punto era lícito despilfarrar en contrataciones extranjeras de futbolistas, unas divisas imprescindibles para la adquisición de petróleo, nitratos o patentes. ¿Para eso se había ganado una guerra?, clamaban distintas voces falangistas, órgano del que además dependía directamente el deporte español, fuere aficionado o profesional.

Las discrepancias sobre cómo debía ser tratado nuestro deporte rey, no eran nuevas. De hecho, si en algo coincidía el modelo ideológico republicano y el falangista, era en la contemplación del deporte como actividad lúdica, sana y no profesional. El primer presidente federativo franquista, Sr. Troncoso, ya manifestó, apenas tomara posesión del cargo, que en su mente no cabía otro fútbol que el desarrollado por gente con otra profesión, además de la futbolística, “para evitar los abundantes casos de indigencia, propios del pasado, cuando al despedirse de la pelota muchos jóvenes se encuentran, sin oficio ni beneficio, en la cola de los menesterosos”. Y añadió: “En el futuro no se expedirán fichas federativas a quienes no gocen de un oficio, o estudien de verdad”.

Fraseología altisonante, contradicha de inmediato. Porque la del fútbol fue una batalla en la que el franquismo hasta entonces victorioso, iba a ser derrotado sin paliativos. Cuando la prensa aireó el traspaso satisfecho desde el Valencia C. F. al Atlético de Bilbao, por su extremo izquierdo Guillermo Gorostiza, los falangistas más doctrinarios se hicieron cruces. “¡Intolerable!” -pudo leerse, y escucharse a través de las ondas radiofónicas-. “Intolerable el mal ejemplo del fútbol, con tantas familias de bien sufriendo, pese al esfuerzo de las autoridades por llevar lumbre y pan a cada hogar”. En su afán de medirlo y tasarlo todo, aquellas mismas autoridades fijaron límites salariales para los futbolistas, según compitieran en 1ª o 2ª División, y fuesen o no internacionales. “Sueldo máximo el de coronel”, se acordó al cabo, en lo que no era sino genuflexión ante el poder de la pelota y su mundillo. Pero aunque esa medida mantuvo su vigencia hasta el Rubicón de los años 60, prácticamente todos los clubes siguieron poniéndosela por montera. En lo que el Régimen y las autoridades deportivas, económicas y del ministerio de Asuntos Exteriores no estaban dispuestos a transigir, era en lo tocante a las giras de equipos españoles por el extranjero. No en vano, pudieran presentarse envueltas en trilita.

Desde el ministerio de Hacienda, e incluso desde el Banco de España, se adujo que esos hipotéticos fijos devengados a los clubes, al fin y al cabo representaban una inyección de divisas. Más aún, que cabía contemplarlas como justa retribución del fútbol a las finanzas del país, cuando tanto dinero salía hacia Argentina, Paraguay o México, cada vez que una entidad contrataba jugadores foráneos. Los economistas, claro está, únicamente tenían ojos para sus balances, mientras otros pensaban en clave política. Eran muchos los republicanos españoles exiliados en México, Venezuela, Chile o la República Argentina. ¿Quién estaba en condiciones de garantizar que alguna o todas esas giras, sirvieran de escaparate propagandístico a las colonias de exiliados? ¿Cómo evitar desde Madrid, con miles de kilómetros de océano por medio, que el público entonase himnos como “A las barricadas”, enronqueciera con vivas a la República o, si el equipo visitante procediera de Cataluña o las Vascongadas -término del momento- vociferase “goras” o “viscas” a Euzkadi o Catalunya, y cantase a pleno pulmón el “Eusko gudariak”, la “Internacional”, “Els segadors” o “El gallo rojo”? Había que andar con pies de plomo, so pena de propiciar un ridículo internacional con titulares en el los medios americanos del tipo: “La cancha se pronunció masivamente contra Franco”.

Así las cosas, se articuló cada paso a dar, en el supuesto de teóricas ofertas a clubes nacionales para cruzar el charco.

Estas debían ser estudiadas y autorizadas por la Federación Española, no sin antes someterlas al buen juicio de la Delegación Nacional de Deportes -órgano falangista-, el ministerio de Asuntos Exteriores, como principal concernido, y el de Hacienda, representado por el Banco de España, quien validaría o no las cuantías ofrecidas, siempre en divisas fuertes, tipo dólar o libra esterlina, y las considerase aceptables en lo económico, garantizando además el cobro antes de efectuar los viajes. Total, un viacrucis de enrevesado cumplimiento.

Las últimas visitas de nuestros clubes o equipos a la América hispana, corrieron a cargo del Athletic Club bilbaíno, poco antes del estallido bélico; del F. C. Barcelona, en plena Guerra Civil, y del Euzkadi, equipo propagandístico compuesto mayoritariamente por jugadores del Athletic Club, con incrustaciones del Madrid, Oviedo, Barcelona, Betis, Baracaldo, Athletic de Madrid y Arenas de Guecho, cuando todo el gobierno vasco del Lehendakari Aguirre penaba desde su exilio parisino, en vísperas de que Hitler se apoderara de Francia. En 1947, el bonaerense San Lorenzo de Almagro realizó una apoteósica gira por España, coincidiendo con la retirada de embajadores como castigo a las connivencias franquistas con el fascismo de Hitler y Mussolini, el envío de toneladas de víveres desde Argentina para paliar el hambre de un país destrozado, y anticipándose a la visita europea de Evita Perón, con su cohorte de asistentes, costureras y ayudas de cámara, casi como una emperatriz renacentista. Se giraron invitaciones a clubes españoles, para actuar a la recíproca, pero extraoficialmente trascendió que “no se daban las circunstancias más propicias para corresponder a ese honor”. Pura obviedad, puesto que el San Lorenzo se había paseado por nuestros terrenos de juego, evidenciando cuán lejos estaba el fútbol patrio de la táctica “WM”, y demás modernidades en un deporte que evolucionaba desde las posiciones estáticas hacia otro concepto más coral. La R.F.E.F. ordenó mediante circular a sus clubes profesionales, la implantación de aquella nueva táctica a partir del siguiente campeonato, además de anticipar que no se autorizaría ninguna gira de clubes a países extranjeros. Se temía, y con razón, no dar la talla.

Al cabo, los embajadores extranjeros regresarían a Madrid, tuvo lugar un paulatino acercamiento a los Estados Unidos y no prosperaron en las Naciones Unidas nuevas propuestas de castigo a España, solicitadas por algunas naciones americanas, con México dirigiendo la orquesta. Nuestro fútbol también progresó lo suyo, en poco tiempo. Ramallets, Gonzalvo III, Puchades, Estanislao Basora, Zarra, Panizo y Gainza, acaudillando a la selección nacional, se clasificaron cuartos en el Mundial brasileño de 1950, derrotando además a Inglaterra con un gol feote de Zarra, que todo nuestro país “vió” por la radio, antes de ser inmortalizado en las secuencias del “No-Do”. Al menos en lo deportivo, sí cabía pensar que nuestros clubes estaban en condiciones de no desentonar lejos de casa. Otra cuestión era si llegaban ofertas apetecibles desde el exterior, o si “la superioridad” viese en ellas, además de un negocio, escaso riesgo político. Capítulo éste en el que tenían mucho que decir los embajadores desperdigados por América.

En 1959, el Real Madrid presidido por Santiago Bernabéu de Yeste, obtuvo autorización para emprender una gira dirimiendo partidos en Ámsterdam, Bogotá, Cali, Quito y New York. Era, entonces, buque insignia de nuestro fútbol y referencia europea de primer orden, tras haberse proclamado campeón continental en las cuatro ediciones hasta entonces disputadas: 1956, 1957, 1958 y 1959. Si alguien podía dar el do de pecho fuera de nuestras fronteras, era el conjunto liderado desde el césped por Alfredo Di Stéfano. Un equipo que tras causar admiración en el viejo continente, despertaba múltiples simpatías al otro lado del océano, y no sólo entre emigrantes, refugiados españoles o sus respectivas descendencias, sino en las aficiones de ultramar, cualesquiera que fuesen sus colores. Una gira “saldada muy en positivo, desde todos los puntos de vista”, según sentenciara el propio Don Santiago, a su manera excelente relaciones públicas. Pero durante ese mismo año, al menos otro club español, el At. Bilbao, también trató de embarcarse en otra gira.

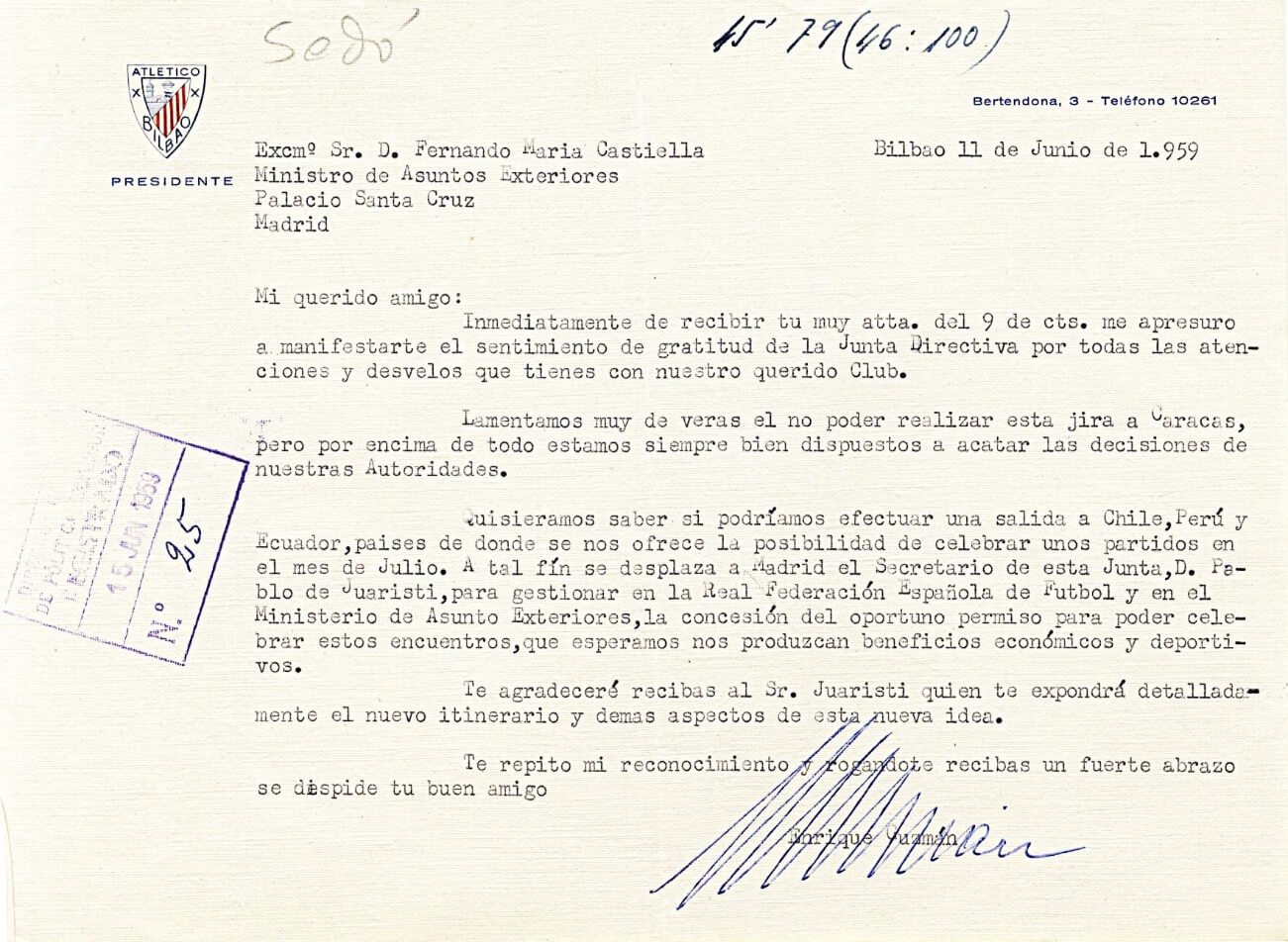

Lo hizo a la chita callando, sin levantar polvaredas, tanteando el terreno, antes de poner manos a la obra, según acredita la correspondencia dirigida desde esa entidad al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Fernando M.ª Castiella. Así rezaba el escrito membretado en la bilbaína calle Bertendona, N.º 3, con fecha del 11 de junio y rúbrica del presidente rojiblanco, Enrique Guzmán Martínez:

“Mi querido amigo:

Inmediatamente después de recibir tu muy atenta del 9 de cts. Me apresuro a manifestarte el sentimiento de gratitud de la Junta Directiva por todas las atenciones y desvelos que tienes con nuestro querido club.

Lamentamos muy de veras el no poder realizar esta gira por Caracas, pero por encima de todo estamos siempre bien dispuestos a acatar las decisiones de nuestras Autoridades.

Quisiéramos saber si podríamos efectuar una salida a Chile, Perú y Ecuador, países de donde se nos ofrece la posibilidad de celebrar unos partidos en el mes de Julio. A tal fin se desplaza a Madrid el secretario de esta Junta, D. Pablo de Juaristi, para gestionar en la Real Federación Española de Fútbol y el Ministerio de Asuntos Exteriores, la concesión del oportuno permiso para poder celebrar estos encuentros, que esperamos nos produzcan beneficios económicos y deportivos.

Te agradeceré recibas el Sr. Juaristi, quien te expondrá detalladamente el nuevo itinerario y demás aspectos de esta nueva idea.

Te repito mi reconocimiento y rogándote recibas un fuerte abrazo, se despide tu buen amigo

Enrique Guzmán”

Original del intercambio epistolar entre Enrique Guzmán y el ministro de Exteriores Fernando M.ª Castiella.

Lamentablemente no ha podido hallarse ningún escrito sobre la solicitud previa para desplazarse a Venezuela, ni la respuesta del ministro Castiella, quizás porque esa petición bilbaína pudo haberse entregado en mano a la propia R.F.E.F., y dicho documento, como tantos otros miles del órgano deportivo nacional, no sobreviviera al traslado social desde la madrileña calle Alberto Bosch, hasta su actual emplazamiento en el municipio de Las Rozas. No cabe duda, en cambio, acerca de la elección de Fernando M.ª Castiella como embajador rojiblanco ante la Delegación Nacional de Deportes y el ente federativo, no sólo porque detentase brújula y timón en el Ministerio de Exteriores, sino por ser bilbaíno con corazoncito atlético, y amigo personal de Enrique Guzmán, presidente del club entre 1950 y 1959, de la muy influyente Sociedad Bilbaína en 1963 y 1964, así como consejero en varias sociedades vizcaínas, entre ellas del Banco de Bilbao.

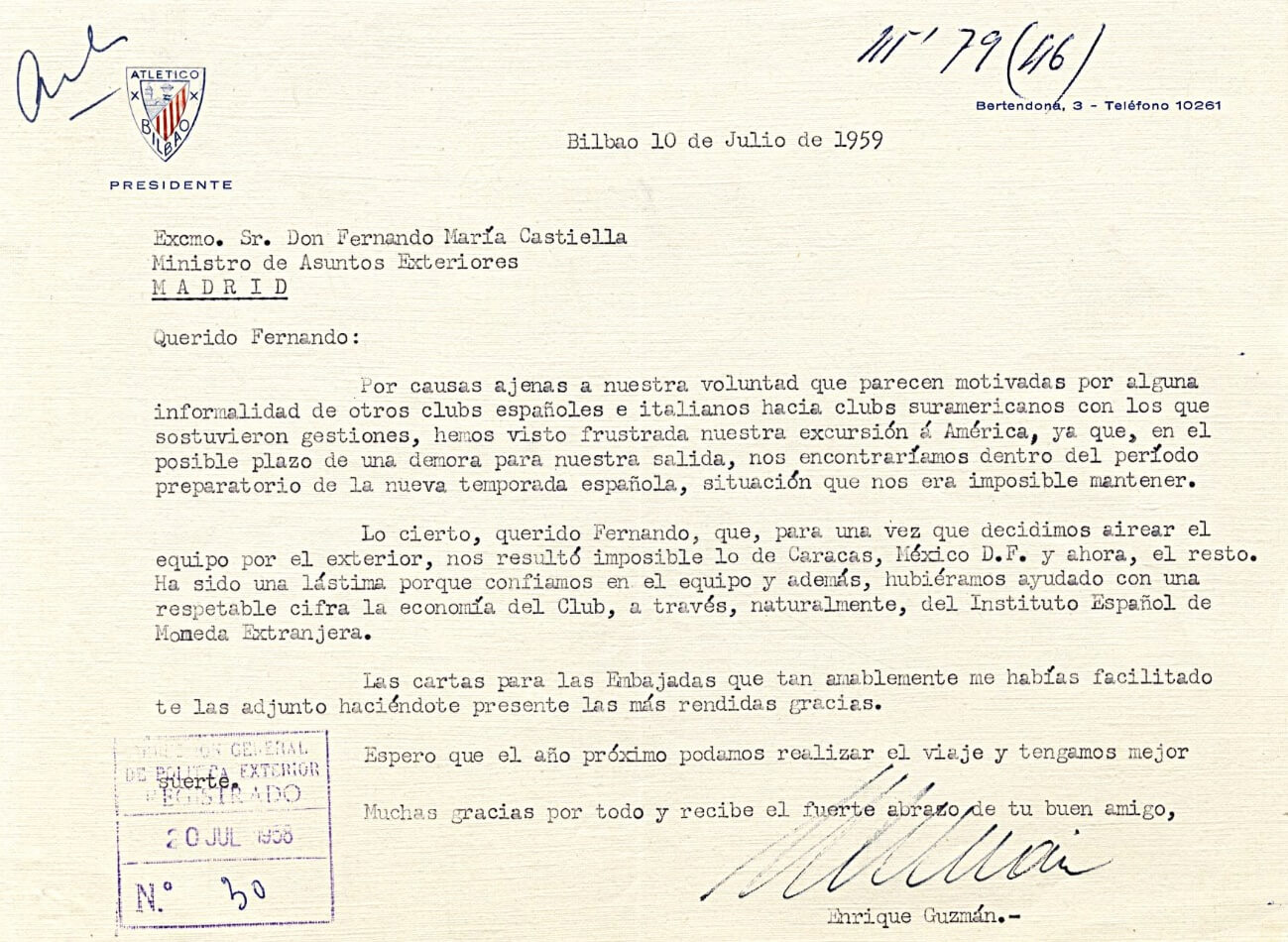

Es lícito, en cambio, aventurar por qué no se aceptó la propuesta de un periplo venezolano, atendiendo al elevado número de exiliados vascos en su capital, a la manifiesta definición nacionalista de su potente centro social, y a la hostilidad con que desde aquellas instalaciones seguía contemplándose al franquismo imperante en la lejana patria natal, por más que hubiesen transcurrido veinte años desde la derrota bélica. Una negativa desde las alturas que parece se prefirió disfrazar, piadosamente, con excusas poco sostenibles, tratando de señalar a terceros como culpables. Al menos eso daba a entender un nuevo escrito dirigido por el mandatario rojiblanco, Enrique Guzmán, a su amigo y ministro Castiella. Decía así:

“Bilbao 10 de Julio de 1959

Excmo. Sr. D. Fernando María Castiella

Ministro de Asuntos Exteriores

Madrid

Querido Fernando:

Por causas ajenas a nuestra voluntad, que parecen motivadas por algunas informalidades de clubes españoles e italianos con clubes sudamericanos con los que sostuvieron gestiones, hemos visto frustrada nuestra excursión a América, ya que, en el posible plazo de una demora para nuestra salida, nos encontraríamos dentro del periodo preparatorio para la nueva temporada española, situación que nos era imposible mantener.

Lo cierto, querido Fernando, que para una vez que decidimos airear el equipo por el exterior, nos resultó imposible lo de Caracas, México D. F. y ahora, el resto. Ha sido una lástima porque confiamos en el equipo y además, hubiéramos ayudado con una respetable cifra (a) la economía del Club, a través, naturalmente, del Instituto Español de Moneda Extranjera.

Las cartas para las Embajadas que tan amablemente me habías facilitado te las adjunto, haciéndote presente las más rendidas gracias.

Espero que el año próximo podamos realizar el viaje y tengamos mejor suerte.

Muchas gracias por todo y recibe el fuerte abrazo de tu buen amigo,

Enrique Guzmán”

Lo de México era nuevo. No se mencionaba en el anterior escrito, con lo que cabría suponer se añadió posteriormente a la propuesta que el secretario atlético defendiese personalmente en la R.F.E.F. Si así hubiera sido, un mayúsculo error de cálculo, puesto que si Caracas ya de por sí pudiera hacer pensar en posibles problemas, México, o más concretamente su Distrito Federal, casi los garantizaba.

La resignación del presidente Atlético, Enrique Guzmán, al no cumplir su sueño de partir en gira por América.

Aquel país seguía sin reconocer a la España franquista. Peor aún: era el único en aceptar oficialmente al gobierno republicano exiliado; un gobierno sin tierra ni súbditos a quienes gobernar, sin fiscalidad, capacidad legislativa ni representatividad real, por más que hubiera tratado de acercarse a la Europa occidental, instalándose en París. Para que nada faltase, el gobierno mexicano presidido por el general Lázaro Cárdenas había blanqueado el expolio llevado a cabo por Negrín e Indalecio Prieto, y permitió su manejo sin la más mínima rendición de cuentas, dando pie a todo tipo de quejas y denuncias elevadas desde facciones alejadas del socialismo, o el nacionalismo vasco, como fueren la CNT o izquierdistas catalanes. Y para colmo, Ávila Camacho, sucesor de Cárdenas en la presidencia mexicana, militar igualmente, sacralizó la devolución de aquel ingente tesoro a los expoliadores, luego de que el propio gabinete de Cárdenas, curándose en salud, amagase con ponerlo bajo custodia del estado.

Pretender se autorizase un periplo deportivo por una nación donde la Embajada española carecía de oficialidad, hasta el punto que a sus cancilleres tan sólo se les otorgaba un permiso de estancia como residentes rentistas, equivalía a vivir muy de espaldas al momento político.

La historiografía oficial del Athletic Club no es que pasase de puntillas sobre estos hechos. Simplemente, narró en un párrafo lo que no había sido. En la “Historia del Athletic Club”, obra en fascículos auspiciada por la propia entidad durante los años 80, puede leerse: “Las dos últimas referencias del Athletic en esta campaña del 58-59, quizás deban hacerse a la invitación hecha al Athletic para participar en la “Pequeña Copa del Mundo” a disputar en Caracas, y que fue aceptada por el club; y la segunda sería el regalo que el obispo de la diócesis, don Pablo Gúrpide Beope, hizo al Athletic: un reliquia de San Mamés, el patrón de los leones rojiblancos. En el correspondiente medallón se podía leer: Ex ossibus S. Mamés M. Y en la tarjeta que el obispo escribió de su puño y letra: Con verdadero afecto a nuestro querido Athletic de Bilbao. El Obispo de Bilbao”.

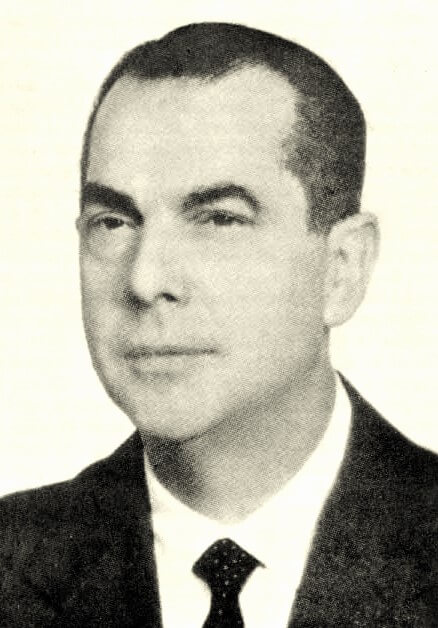

Enrique Guzmán Martínez, presidente del Atlético de Bilbao cuando no prosperase la proyectada gira por América.

No hubo gira tampoco al término de la siguiente temporada. Ni por Venezuela, el Distrito Federal mexicano, Chile o Perú, ni por ningún otro país del cono Sur americano. Y tampoco durante la primera mitad de los años 60, siendo mandatario rojiblanco Javier Prado (1959-1965). Y es que para enredar más las cosas, cierto incidente menor durante la disputa de un partido amistoso de la selección española en Argentina, dio la razón a quienes preconizaban evitar ir al río en evitación de perder la ropa.

Con vistas a la fase clasificatoria para el Mundial de Chile, se decidió medir a nuestros internacionales contra adversarios potentes, luego de repetidos fracasos. De modo que durante el verano de 1960, “la roja” se desplazó a Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires, para enfrentarse a las selecciones respectivas de aquellos países. Y allí, en el estadio Núñez, del River Plate, el doctor de la Fuente Chaos, presidente federativo y máximo responsable de la comitiva, vio desplegarse frente al palco donde ocupaba su localidad, una bandera republicana de siete u ocho metros. Si hubo gritos o vivas a la España derrotada, no debieron llegar a sus oídos, según manifestara después. Pero su reacción fue inmediata: “Reaccioné enérgicamente, desde luego -manifestó ante la prensa-. Hablé con el jefe de policía, que estaba a nuestro lado. Y advertí que el partido no se jugaba, que nos retirábamos a la caseta mientras aquella bandera no desapareciese. Tardaron unos minutos, porque el jefe de policía tuvo que dar la vuelta al campo, acompañado por un alto directivo de Argentina. Cuando volvieron nos fueron expuestas a las autoridades españolas toda clase de disculpas. Según se nos dijo, los responsables habían sido unos espectadores, probablemente de origen español, expatriados tras la Guerra Civil. Pero lo importante es que se quitó aquello de allí, porque en caso contrario ese encuentro no se hubiera disputado”.

Si eso ocurría en Buenos Aires, con muchos más descendientes de Galicia que de cualquier otra región española, además emigrantes económicos, antes que por razones políticas, de Caracas o el Distrito Federal pudiera esperarse una glorificación republicana o nacionalista vasca, tan pronto saltase al césped un elenco representativo de Vizcaya o Guipúzcoa. Al menos esa fue la visión de los cancilleres directamente concernidos, como podrá apreciarse en el siguiente capítulo.

Pese a todo, no iban a faltar propuestas de giras o excursiones a distintos países de la América hermana, depositadas sobre mesas presidenciales de nuestros clubes más señeros. Los avispados intermediaros que desde el despunte de los años 50 surtieran de futbolistas sudamericanos a entidades europeas, acababan de descubrir una nueva beta aurífera en las series o exhibiciones organizadas al otro lado del Atlántico, y en los cada vez más habituales torneos veraniegos, disputados en el viejo continente. Para alimentar la nueva fiebre hacían falta equipos, muchos equipos, y cuanto más exóticos mejor. Así que en vez de contentarse con traer o llevar futbolistas de uno en uno, empezaron a hacerlo al por mayor. Había muchas ciudades cuyos equipos no competían en 1ª o 2ª División. ¿Por qué no regalar a sus habitantes -con dinero municipal, obviamente-, espectáculos de primer orden dirimidos por el Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Independiente de Avellaneda, Rosario Central, o el Guadalajara mexicano? Ver a todas esas estrellas foráneas cuando la televisión en blanco y negro no las introducía en los bares, o las salitas de estar, constituía un lujo inesperado. Y ya, de paso, lo natural era corresponder a la recíproca con las naciones del otro lado, llevando hasta sus estadios formaciones de la madre patria. Los hasta entonces chamarileros del balón tardaron muy poco en convertirse en respetados hombres de negocios, aunque más de una vez siguieran dando gato por liebre.

Fueron años de vino y rosas para los italianos argentinizados Mr. Rossi o Diego di Leo. Para el armenio afrancesado Arturo Bogossian o el argentino Félix Latrónico, con muchos tentáculos extendidos en Brasil, y para toda una cohorte de subagentes desperdigados por el cono Sur. E igualmente, claro, para los españoles Luis Guijarro, De la Hoz, o Roberto Dale. Por ende, como los torneos veraniegos se celebraban durante el paréntesis entre dos temporadas, numerosos secretarios técnicos adquirieron la costumbre de reforzar sus plantillas con quienes procedentes del otro lado del mar, destacaran en esos amistosos. Y, ¡oh maravilla!, casualmente esos chicos solían tener un abuelo de Torrijos o Alicante, de Galicia o Navarra, burgalés, pacense o salmantino. En suma, doble negocio. Al fijo por exhibir conjuntos sudamericanos en la piel de toro, Francia, Holanda, Portugal o Italia, se sumaba un porcentaje por cada negociación de traspaso con final feliz.

Quede, como colofón, un apunte sobre el amigo del presidente rojiblanco Enrique Guzmán, mediador en lo que no pudo ser y político injustamente olvidado, por más que estuviese entre lo mejorcito del periodo comprendido entre el aperturismo tibio y los primeros brotes del tardofranquismo. Hombre que, además, supo endulzar con disculpas no hirientes, el agror de toda ilusión hecha pedazos.

Fernando M.ª Castiella (Bilbao 9-XII-1907 – Madrid 25-XI-1976) inteligente y muy aplicado, concluyó el bachillerato en el Instituto bilbaíno a los 16 años, con matrícula de honor en todas las asignaturas. Estudió Derecho en el embrión de lo que luego sería la prestigiosa Universidad de Deusto, examinándose como alumno libre en las universidades de Zaragoza, Valladolid y Madrid, puesto que las materias allí impartidas aún carecían de oficialidad. A los 22 años obtuvo una beca para ampliar estudios de Derecho Internacional en París, Ginebra, La Haya y Cambridge, ya ejercía como docente a los 25 años y con 26 obtuvo el doctorado. A punto de cumplir los 28 logró por oposición la cátedra de Derecho Internacional en la Universidad tinerfeña de La Laguna, aunque pronto solicitase una excedencia para iniciar en Madrid su actividad política.

Miembro destacado de la Juventud Monárquica de Bilbao, y Tradicionalista declarado, apenas se hubo proclamado la República fue detenido y encarcelado en San Sebastián, pechando con acusaciones de propagandista y contrabando de armas, hasta salir bien librado del trance. El estallido bélico sobrevino cuando se hallaba en Madrid, y tuvo que permanecer oculto donde buenamente pudo hasta refugiarse en la empajada de Noruega, entre junio de 1937 y febrero de 1939, cuando de noche alcanzó el área franquista, donde sería nombrado oficial honorario del cuerpo jurídico militar. Voluntario en la División Azul, alistándose como soldado raso pese a que en razón de sus estudios tenía garantizados los galones de capitán, estuvo ocho meses adscrito a la Sección de Asalto de la 15ª Compañía del Regimiento de Infantería N.º 262, en las inmediaciones del río Voljov, a su paso por Nóvogorod, como encargado de transmisiones, enlace motorizado y combatiente de primera fila. A su regreso, en 1942, fue nombrado Delegado Nacional del Servicio Exterior de Falange, sustituyendo a Ximénez de Sandoval, luego del escándalo desatado acerca de la posible homosexualidad del saliente. Pero aquello no era lo suyo. Cinco meses después renunciaba a un cargo del que ni siquiera llegó a tomar posesión, para detentar la dirección del Instituto de Estudios Políticos y el decanato de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad Madrileña. Tras ser uno de los redactores del Fuero de los Españoles, ley aprobada en 1945, ejercería como embajador en Perú hasta 1951, reencauzando las relaciones bilaterales con aquel país, cuyo voto en la Asamblea de las Naciones Unidas pasó de ser muy hostil a España, a decantarse por el ingreso de nuestro país en dicho órgano supranacional. Finalmente sería trasladado a la legación de la Santa Sede, donde suscribiera el Concordato, y entre 1957 y 1969 la fue encomendada cartera ministerial de Asuntos Exteriores, donde hizo gala de un aperturismo malísimamente asimilado por Luis Carrero Blanco y la facción dura, o para entonces trasnochada, del franquismo.

Fernando María Castiella, ministro de Asuntos Exteriores. La amistad personal del presidente rojiblanco con quien más poder detentaba a la hora de autorizar excursiones futbolísticas por el extranjero, ni mucho menos se tradujo en un trato de favor para la entidad vizcaína.

A él se deben los acuerdos de doble nacionalidad establecidos con casi todos los países de América del Sur, una sustancial mejora en las relaciones con Francia y Alemania, de las que derivaron pingües beneficios para la actividad turística, así como distintos encontronazos con Inglaterra, fruto de su constante reclamación sobre el peñón gibraltareño. Estuvo detrás del cierre de la verja, que tanto complicó la vida a los súbditos de su graciosa majestad en la colonia, y dirigió la primera carta de solicitud de ingreso para España en la Comunidad Económica Europea (febrero de 1962), que Charles De Gaulle y el Premier británico desestimaron de inmediato. En paralelo, trabajaba para que el presidente norteamericano Eisenhower pisase suelo español en diciembre de 1959, y propulsó el reconocimiento de la libertad religiosa, asunto que produjo enorme incomodidad, tanto en la cúpula arzobispal, como entre los sectores más fundamentalistas del Régimen, de nuevo con Carrero Blanco erigido en feroz opositor. Su relación personal con el militar cántabro aún iba a continuar pudriéndose, cuando presentara un plan para la descolonización de Guinea Ecuatorial. El santoñés, mano derecha de Franco y al decir de muchos quien manejaba los resortes del Régimen entre bambalinas, aprovecharía un escándalo económico e iceberg de corrupción, como fuera el Caso Matesa, para deshacerse de él, así como de Manuel Fraga Iribarne, otro reformista, y José Solís Ruiz, “la sonrisa del Régimen”, fervoroso franquista y un estorbo por su proximidad con “el Caudillo”.

Cerrado su ciclo político, regresó a la cátedra en la madrileña Universidad Complutense, al tiempo de detentar una membresía en el Tribunal Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya, y el cargo de consejero en el Banco Hispano Americano. Su fallecimiento tuvo lugar precisamente junto a los ascensores de la sede central madrileña, como consecuencia de un infarto cuando acudía a la convocatoria de dicho Consejo de Administración. Al día siguiente sus restos mortales recibían sepultura en el cementerio bilbaíno de Derio. Carrero Blanco había efectuado tres años antes ese mismo viaje sin retorno, víctima de un atentado todavía envuelto en especulaciones, con múltiples cabos sueltos y apenas alguna respuesta a tantas preguntas. Pero mientras el legado de Castiella fuese aprovechado durante la transición democrática por su “visión exterior a largo plazo”, según Marcelino Oreja Aguirre, o “la desideologización de la política exterior con Hispanoamérica”, si ponemos voz a Celestino Arenal, Luis Carrero Blanco permanece bajo el polvo de una Historia oscura, como el palio dictatorial de tiempos que no convendría conjurar ni a manera de divertimento.

ACCEDER A TIENDA CIHEFE

ACCEDER A TIENDA CIHEFE ACCEDER A FORMULARIO

ACCEDER A FORMULARIO