«En slip tots els homes són iguals; no hi ha classes socials». El deporte como espacio de confrontación político-cultural en la Gandia republicana, 1933-1936

Este eslogan que encabeza el título de este artículo se popularizó entre los socios y socias del Club de Natación y Sports de la ciudad valenciana de Gandia durante la Segunda República española. Este lema y esta asociación deportiva constituyen, sin lugar a dudas y según la feliz definición de Joan M. Monjó (CATALÀ: 1983, Prólogo), el “retrato de una generación”. Retrato de sus esperanzas de transformación socio-cultural a través de la extensión de una determinada perspectiva del papel que debía desempeñar la cultura física en la sociedad, muy alejada del ocio mercantilizado que suponía un balompié encaminado ya hacia la profesionalización más o menos profunda incluso en sus escalones más inferiores aunque ya se había iniciado en las divisiones superiores.

La historiografía especializada en la historia del deporte en España, afortunadamente en una ascendente y progresiva producción, ha incidido en la visión del deporte como reflejo de la sociedad en la que se inserta y se desarrolla. Por ello, estudiar la sociabilidad deportiva en los años treinta también conlleva adentrarse en la complejidad de unos años intensos en España y en Europa.

La democracia republicana instalada en abril de 1931 supuso la emergencia pública de líneas que se habían ido forjando en los años de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Era una sociedad todavía en tránsito entre las manifestaciones culturales más tradicionales como el teatro o, en el caso del deporte para el espacio humano que nos ocupa, la pelota valenciana con la modernidad que provenía de Europa o los Estados Unidos como la radiofonía, el cinematógrafo o el deporte. Todo ello en un contexto concreto de expansión de las cabeceras periodísticas que se convirtieron en espacios en los que se dirimieron un combate simbólico entre los procesos de secularización y la Iglesia Católica así como entre las diversas culturas políticas del liberalismo democrático republicano, los nacionalismos catalán y vasco y la diversidad de propuestas obreras (socialismo, comunismo, anarquismo). (SEONAE, SÁIZ: 1996)

Estas cuestiones, han sido abordadas en las grandes ciudades o en espacios muy concretos con características socio-políticas y culturas propias (como Cataluña o Euskadi, especialmente). Sin embargo, se ha minusvalorado su importancia en las ciudades medias o agrociudades que estaban recibiendo la transmisión de la cultura de masas del mundo urbano, y, al mismo tiempo, difundiéndola en los entornos rurales. Es el caso concreto de Gandia, una ciudad valenciana de unos 16.000 habitantes en 1935 que ejercía de centro administrativo, político y económico de su Partido Judicial (casi coincidente con la comarca de La Safor), con un relevante comercio de agricultura de exportación a través de su puerto con incrustaciones industriales. Esta estructura económica que había creado una sociedad diversificada y plural, con un amplio abanico de portavoces periodísticos y acompañada de una vida asociativa muy relevante entre el catolicismo social, el liberalismo democrático republicano, el socialismo y el anarquismo, hegemónico entre los obreros portuarios del Grau en su versión anarcosindicalista de los Sindicatos de Oposición. Un microscopio de la España de los años treinta desde el que, desde la base local, se puede entrever los debates y polémicas de una sociedad en ebullición.

1.La introducción del fútbol: modernidad, juventud e identidad social en los años veinte.

A pesar que el puerto marítimo de Gandia pertenecía a una compañía inglesa, el fútbol se desarrolló muy tardíamente. De hecho, no ha sido posible encontrar ninguna noticia anterior a la década de los veinte. La ausencia de constitución de sociedades deportivas (generalísticas o con la inclusión del fútbol) seguramente se relaciona con la intensa crisis de las dos primeras décadas del siglo XX que afectó al comercio de la pasa y de la naranja. La recuperación producida a partir de los veinte provocó un relevante crecimiento demográfico (inmigración) y económico, con una preponderancia del comercio y de la exportación, que convirtió a Gandia en una ciudad con una creciente diversificación social y urbana y con un sensible aumento de la juventud universitaria proveniente de estos grupos sociales emergentes.

Así se entiende que hasta 1922 no se fundara la primera asociación futbolística, el Gandía Foot-Ball Club patrocinado por la Secció de Deports de la Sociedad La Conca de Zafor, una asociación cultural dirigida por jóvenes, que defendía un regionalismo valenciano (y en valenciano) conservador-católico. Simultáneamente aparecía la Sociedad Gandía Sporting-Club, un proyecto ambicioso que unía fútbol con el tenis y el skating ring y una cabecera periodística propia. Ambas fueron obra del “burgués ilustrado local” (BAHAMONDE: 2011, 94). Una cabecera deportiva gandiense así recordaba los primeros pasos del balompié, “que había importado de la capital jóvenes aficionados y estudiantes”.[1] Cronológicamente se sitúan en los procesos de modernización social de los medios urbanos presente, entre otros indicadores, en el incremento y heterogeneidad del asociacionismo. De hecho, los inicios de la década de los veinte presentan la fundación de clubs en ciudades valencianas similares a Gandia (Alzira, Ontinyent, Xàtiva…).

Desde sus inicios el fútbol, el principal deporte local, representó en Gandia algo más que una práctica deportiva. Aunque los dos clubes estaban dirigidos por la élite burguesa, y al menos el segundo también sus jóvenes jugadores formaban parte de la misma, en su breve vida durante los años de la Dictadura primorriverista y al igual que sucedió con otras pugnas societarias en los pueblos valencianos (por ejemplo, las bandas de música), la rivalidad sobrepasó los límites deportivos-societarios para convertirse en socio-política en unos años en los que no se disponía de cauces democráticos (partidos, elecciones) y se ejercía un férreo control sobre las asociaciones.

La prensa, medio de comunicación esencial para la consolidación social del fútbol, de la ciudad reflejó esta dinámica conflictiva con cierta insistencia. El primer partido entre ambos equipos el día 20 de mayo de 1923 provocó una invasión del campo y la intervención de la Guardia Civil.[2] En el mes de diciembre se advertía que “no vayamos a poner el fútbol en asuntos políticos”.[3] Además, se percibe un absoluto apoyo desde el Ayuntamiento y la prensa hacia el Gandía F.C. y una desatención hacia el Sporting, conformado con una mayoría de jóvenes universitarios e hijos de propietarios de comercios. En 1930, una vez desaparecidos ambos, un nuevo equipo adoptó el nombre de Sporting, compuesto nuevamente por hijos de la gran burguesía comercial, el grupo social dominante gracias al crecimiento exportador de los años veinte. De hecho, su primer y efímero nombre sería el de “Comercial”. En ese momento, la animadversión adquiere tintes específicamente sociales. En la prensa local se señalaba que “cierto sector de público, azuzado por elementos que tienen interés de crearle una atmosfera desfavorable, llenó a sus jugadores [del Sporting] de improperios y groserías (…)”, principalmente la expresiva calificación de sus futbolistas como els senyorets, incluso atacando el público a sus jugadores.[4] Más tarde, uno de sus jugadores afirmaba que “perdonamos a nuestros contrarios que sin tener en cuenta que en el futbol no hay distinción de clases, por este motivo únicamente protestan”.[5] Y, por último, en otra crónica periodística se criticaba que el público protestara sin interrupción al nuevo Sporting y finalizaba con “No comprendemos la tirria que hay contra este equipo”.[6] De hecho, la cabecera republicana El Momento era manifiestamente anti-Sporting.

El fútbol ya planteaba debates político-culturales, siendo rechazado en su discurso público por el socialismo local ya que “la sirena de los deportes, comentados y fomentados exageradamente por la mayoría de la Prensa (me refiero a los deportes como los toros, boxeo y futbol profesional) la que aparta a la mayoría de los jóvenes obreros de Gandía de la Organización Obrera”.[7] Asimismo, el integrismo católico también combatía el balompié ya que consideraba a la pelota como un deporte “español, más noble y no tan violento”. En las Escuelas del Ave-María, sustentadas en la pedagogía del padre Andrés Manjón, se vanagloriaban a finales de 1930 que se había “sustituido la fiebre peligrosa del balompié por el españolísimo y más conveniente juego de pelota”.[8]

La prensa señala reiteradamente que el fútbol se había convertido en un deporte eminentemente juvenil, una manifestación de una incipiente cultura autónoma de la juventud en la que la modernidad provenía del mundo anglosajón, de Gran Bretaña para el fútbol; de los Estados Unidos de América para el cine, la música o la moda. En suma, “un elemento de identidad de una nueva generación” (DOMINGUEZ: 2011, 84). Pero también, en el contexto europeo, después de las destrucciones humanas de la I Guerra Mundial, la juventud encarnaba los propósitos de regeneración de las naciones y de sus sociedades caminaba conjuntamente con los deseos de reconstrucción del mundo prebélico que había desembocado en la Gran Guerra. En el caso español, el regeneracionismo ya había asentado con fortaleza después de la derrota en la guerra hispano-norteamericana de 1898 y confluían, con distintos discursos y objetivos, también el obrerismo como la intelectualidad de la Institución Libre de Enseñanza. Uno de sus caminos, como se manifestaba públicamente, era el deporte.

La evolución demográfica de España había construido una sociedad fundamentada en la juventud. Y esta, y no solamente su sector masculino, estaba inmersa en la sociedad de masas de la Europa de entreguerras, en la que el deporte (entre otros) desempeñaba un papel primordial. En 1923 un cronista escribía asombrado que: “De Carcagente a la capital, apenas si existe pueblo de la línea férrea que no ostente junto a la estación o en sus proximidades el correspondiente campo adecuado, moderno palenque de la inquieta juventud (…)”.[9] En 1929, bajo los plataneros del paseo principal de la ciudad se podía ver a la hora de la siesta a grupos de jóvenes que “Por ser jóvenes ¿cómo no? Se habla de deportes (…)”.[10] Y en 1935 que “en la actualidad no hay corrillo ni peña de café donde no se habla ya de deporte, aparte de esto, la práctica del deporte se lleva a efecto por un 80% de la juventud gandiense”.[11]

La importancia y popularidad cotidiana del deporte, especialmente del fútbol entre la juventud, no fue desapercibida por la Iglesia Católica, ya que constituía un mecanismo más de atracción y de socialización en unas décadas en las que avanzaba incontenible la secularización, sobre todo en las zonas urbanas. De este modo, la crisis del fútbol de club a finales de la década de los veinte, cuyo motivo ignoramos, se contrapuso a su pervivencia y consolidación alrededor del patrocinio de los Escolapios del Campo Borjiano y de los equipos amateurs que jugaban allí. Es más, reflejo de esta relevancia, cuando a finales del mes de agosto de 1936, durante la Guerra Civil, José Poblador (“Pancho Villa”) y sus milicianos detuvieron un autobús con significados derechistas gandienses que estaban siendo trasladados a València para evitar que pudieran ser asesinados y procedieron a su fusilamiento, se indultaron a tres jóvenes, uno de ellos por ser hermano de un famoso futbolista gandiense. (CALZADO, MARTÍ: 2017, 191)

Una preponderancia juvenil que no se circunscribía al género masculino. Ya en la década de los veinte se repite la imagen de la presencia de mujeres jóvenes en los campos de fútbol, aunque dentro de unos arquetipos masculinos (URÍA: 2014): “El pasado domingo, […] con bastante espectadores entre los que se encontraban muchas y simpática señoritas de la localidad”[12] y de su creciente afición como la anécdota de finales de 1928 cuando “unas jovencitas que se han privado del cine, teatro y futbol” entregaban esos ahorros a la leprosería de Fontilles[13]

2.El Club de Natación y Sport, 1933-1936. Más que deporte

En mayo de 1930 se fundaba el Club Deportivo Gandía (CDG). A pesar de su nombre, optó por una atención casi exclusiva por el fútbol, por participar en las competiciones oficiales y, por ello, por contratar a futbolistas extralocales pseudo-profesionales, preferentemente del norte peninsular, produciendo cotidianas chanzas en las calles gandienses:

En mayo de 1930 se fundaba el Club Deportivo Gandía (CDG). A pesar de su nombre, optó por una atención casi exclusiva por el fútbol, por participar en las competiciones oficiales y, por ello, por contratar a futbolistas extralocales pseudo-profesionales, preferentemente del norte peninsular, produciendo cotidianas chanzas en las calles gandienses:

¡Oigan! Si alguno de ustedes se tropieza por casualidad, con unos tíos así de grandes que llevan boina, no se alarmen se trata de unos cuantos vascos que tiene contratados el Gandía para la presente temporada. (…) La canción de moda: ¡Mamá yo quiero un vasco![14]

Con la contratación de jugadores foráneos como el veterano Cañavera (exjugador del Gimnástico, club decano de Valencia y del Real Madrid) el CDG se proclamó campeón del Campeonato Regional de 2ª Categoría, Grupo Sur en la Temporada 1934-1935 y ascendió al Campeonato Regional Valenciano. El CDG fue apoyado sin fisuras por Revista de Gandía, órgano de la Derecha Regional Valenciana (proyecto aglutinador de las derechas del que se inspiraría la CEDA de Gil Robles), si bien la cabecera también recogía en menor grado otras noticias deportivas locales o comarcales. También el resto de cabeceras periodísticas gandienses siguieron las vicisitudes competitivas y societarias del Club. En 1934 inauguró una Escuela Militar en la que, además se enseñaba prácticas de tiro.

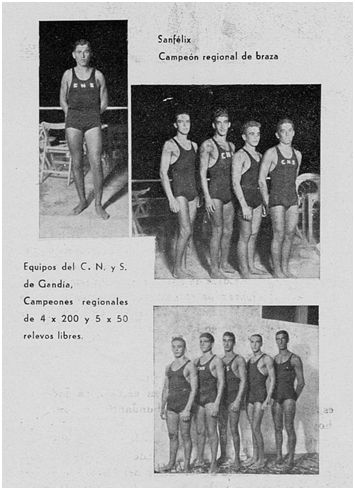

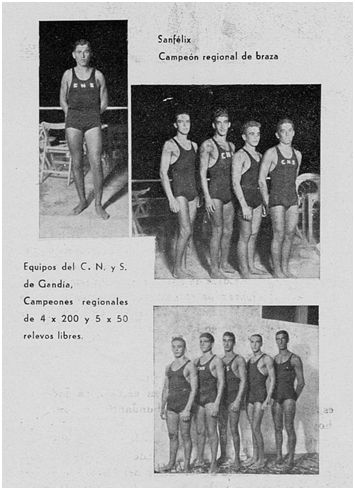

La apertura democrática que supuso la Segunda República trasladó a la totalidad de la sociedad española las distintas visiones, proyectos y culturas políticas de presente y futuro. Y el deporte, como otras manifestaciones culturales de la sociedad de masas, no fue ajeno a esta dinámica. En julio de 1933 se creaba el Club de Natación y Sports de Gandia (CNS), que se expandió con rapidez de los ocho socios fundadores a los 542 en 1934, conformado por hombres y mujeres adolescentes y jóvenes, casi en su totalidad estudiantes o trabajadores, de la ciudad y de la barriada obrera portuaria del Grau. El CNS se incluye en un marco general español y europeo más amplio de asociaciones que defendían un deporte amateur y de masas con un trasfondo de transformación personal y socio-política frente al deporte competitivo, mercantilizado y federado.

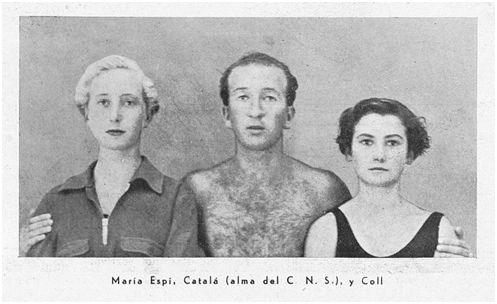

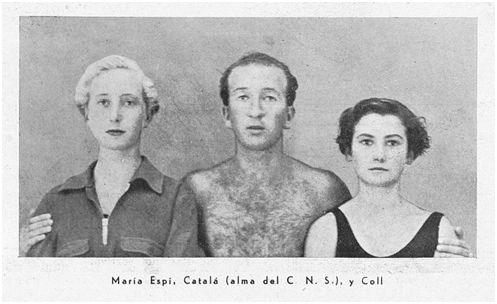

En su fundación y posterior desarrollo destaca la figura de Damián Català Sanmartín, hijo de una familia burguesa gandiense. Durante sus estudios médicos en Barcelona, como otros tantos valencianos, se socializó alrededor del anarquismo. En la República, además de su faceta periodística y deportiva, formó parte del libertario Ateneo de Divulgación Social, de las Juventudes Libertarias y del sindicato de estudiantes izquierdista Federación Universitaria Española (FUE). Aunque pacifista a ultranza, combatió durante la Guerra Civil, primero como miliciano y posteriormente como Comisario del Ejército Popular. Apasionado boxeador (fue Campeón del Peso Mosca en el Campeonato Español Universitario de Boxeo de 1932) su anarquismo individualista impregnó decisivamente al CNS.

En su fundación y posterior desarrollo destaca la figura de Damián Català Sanmartín, hijo de una familia burguesa gandiense. Durante sus estudios médicos en Barcelona, como otros tantos valencianos, se socializó alrededor del anarquismo. En la República, además de su faceta periodística y deportiva, formó parte del libertario Ateneo de Divulgación Social, de las Juventudes Libertarias y del sindicato de estudiantes izquierdista Federación Universitaria Española (FUE). Aunque pacifista a ultranza, combatió durante la Guerra Civil, primero como miliciano y posteriormente como Comisario del Ejército Popular. Apasionado boxeador (fue Campeón del Peso Mosca en el Campeonato Español Universitario de Boxeo de 1932) su anarquismo individualista impregnó decisivamente al CNS.

Si bien el Club presentaba una masa social heterogénea políticamente, un grupo de sus principales dirigentes eran estudiantes universitarios de la clase media y media-alta de la ciudad, hombres como mujeres pertenecientes a la FUE que en Gandia adoptaría un marcado carácter libertario, al contrario que en la mayoría del Estado en el que predominó el componente comunista-socialista. Estaban junto a alumnos y alumnas del Instituto de Enseñanza Media caracterizado por la “laïcitat i la renovació pedagògica, i amb un professorat jove i compromés amb la República, règim que pretenia transformar la societat mitjançant l’educació”[5] (GARCÍA FRASQUET: 2010, 187) El activismo de este grupo, constante y público a través de su participación en la prensa local, define el CNS. Con todo, tampoco siguió las tradiciones culturales libertarias respecto al deporte (NAVARRO: 2004, 338-342)

Esta preponderancia ideológica es perceptible en el apoyo de la Comisión Gestora frentepopulista desde marzo de 1936, que suprimió la subvención de 2.000 pesetas al Club Deportivo para dotar al Club de Natación a cambio de su magisterio deportivo en las escuelas y el Instituto, única manifestación de una cultura deportiva institucional desde 1931. También en la movilización por la República de sus integrantes masculinos en los frentes de combate durante la guerra y sobre todo de sus mujeres en la política educativa a lo largo de la contienda. Además, cuando en la posguerra se intentó su reorganización, el Ayuntamiento la rechazó en primera instancia por ser “de tendencia roja” y se prohibió a sus miembros toda actividad que no se encauzara a través del Frente de Juventudes, Educación y Descanso, SEU o Falange (ÁNGEL: 1983, 18). La legalización no sería efectiva hasta 1952, bajo el nombre de Club Natación y Deportes.

Siempre según Damián Català, la ausencia de diversidad deportiva del Club Deportivo y su pseudo-profesionalismo estuvieron en la base de la creación del CNS: “Lo que sucedía aquí, es que no había más deporte que el fútbol”.[16] Y ese fútbol constituía una práctica competitiva al servicio del poder económico y eminentemente pasiva:

Ellos tienen los ojos puestos en la consecución de un triunfo, de un campeonato. Miran con insistencias a las gradas, a la caseta colocada a la entrada del campo. Para ellos, es más Club y más digno de elogio aquel que más número de socios tiene, el que más tribunas levanta o el que mejor puede remunerar a sus jugadores…,[17]

Damián y este grupo de estudiantes libertarios del Club de Natación preconizaban una cultura física, en el que el deporte era concebido como una actividad popular, participativa y amateur: “Nosotros aspiramos […] a que los onces se conviertan en once mil, aunque en las gradas hayan media docena escasa de espectadores…,”[18] La IV Vuelta a Pie de Gandia (1933) se ensalzaba por constituir un “espectáculo deportivo, propio de nuestros tiempos, popular y absolutamente desligado de toda obligación pecuniaria. Espectáculo abierto a todo el mundo, rico y humilde, grandes y chicos”.[19]

El CNS buscaba crear y difundir una cultura física ocupada por “atletas en activo”, por lo que, más que los títulos, los campeonatos obtenidos por una minoría o incluso los records (“Es muy interesante batir records, pero no lo es todo”) lo realmente importante era la concepción del deporte como un “arma constructiva” (de hecho aparece de manera más repetido el concepto de “cultura física” que de deporte). Una cultura física concebida como “complemento pedagógico” de la enseñanza pública para formar una “Juventud nueva con moral nueva” gracias al “cerebro y el músculo”. Por ello, desde el CNS se efectuarían diversos llamamientos para que en el Colegio de Segunda Enseñanza (futuro Instituto) habilitado en el edificio incautado a la Compañía de Jesús se instalara una Piscina Municipal y se instauraran clases de educación física:

Y es que Gandia le apoya el perfecto derecho de ver desarrollarse rápidamente el árbol de la cultura y recoger bien presto (…) sus dos principales frutos: el intelectual y el físico.[20]

Una concepción integradora del deporte para hombres y mujeres, que pretendía forjar jóvenes sanos físicamente y “conscientes” socialmente. La imagen del Gimnasio instalado a finales de 1934 en una calle céntrica de la ciudad refleja este ideario: actividades físicas para hombres y mujeres, pero también una biblioteca. Esta concepción socio-deportiva condujo a una extensión del Club en la comarca de La Safor.

Así se entiende que el CNS desplegara sus actividades en deportes alternativos al fútbol como la natación, el atletismo o el boxeo (en menor grado, el tenis y el frontón) y también deportes de equipo como el baloncesto, el rugby o el wáter-polo, al mismo tiempo que patrocinaba el excursionismo natural o patrimonial-histórico. Todo ello desde la dirección de campeonatos y concursos de ámbito “regional” que prácticamente ocupaban la anualidad como “Croos-country”; Ciclismo, Marcha, Natación (Travesía al Puerto) o Vuelta Pedreste. Además de esta programación deportiva, el CNS constituía una activa asociación al servicio de la sociedad con la construcción y mantenimiento de un puesto de salvamento en la playa de Gandia, y, sobre todo, proyectando una línea educativa muy definida con la colaboración con las colonias escolares y las clases de gimnasia que impartía en el Colegio de Segunda Enseñanza, en los centros públicos de enseñanza primaria y en las colonias junto al establecimiento de una galería de helioterapia en el Instituto y las escuelas.

Esta dicotomía de visiones de la finalidad del deporte en la sociedad se trasladó y se difundió gracias a la explosión periodística que supuso el régimen democrático republicano. La justificación del semanario socialista El Popular para incluir una página exclusivamente dedicada al deporte en 1933 argumentaba que “Viendo en la simpatía y complacencia que en ésta se ve todo lo que se refiere al deporte y, particularmente, al fútbol”, se introducía una “Página Deportiva” dirigida por Damián Catalá, concebida como “una invitación al señor Vercher [redactor de la página homónima de Revista de Gandía] para discutir, desde los respectivos periódicos, este tema y otros muchos”. Así, mientras que Revista de Gandía apoyaba al fútbol semiprofesional; la cabecera republicana El Momento recogía la actualidad del CNS.

En definitiva, una visión del deporte y del papel que debía desempeñar en una sociedad democrática que contrasta vigorosamente con el Club Deportivo y su fútbol competitivo y pseudo-profesional. A esta dicotomía se debe sumar, aunque tan sólo constituyera una expresión aislada pero que contiene una profunda relación con la cultura europea de los años treinta, una perspectiva fascista desde el interior de la Derecha Regional en la que equiparaba la decadencia histórica de la España imperial y de la “raza española” a la unión entre unas determinadas ideas políticas reformistas como “[…] Afrancesados. Reformistas (…) Progresistas (…) Pacifismo” y un sistema de vida basado en “el señoritismo en boca, con el del bar y el café. Con el vicioso y el de cabaret” para preconizar la práctica deportiva como medio de reconstrucción nacional e imperial “Deporte para servir a España. Deporte para conseguir hombres en servicio de España. Deporte, medio que mejorará nuestra raza”.

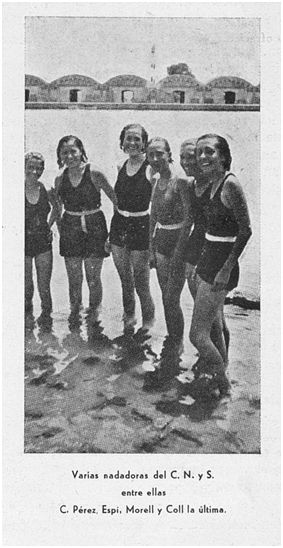

2.1.Ciudadanas y transgresoras: la mujer en el CNS

La Constitución republicana convirtió, por primera vez en la historia española a la mujer en ciudadanas con plenos derechos políticos. La historiografía sobre la Segunda República, sin lugar a dudas con límites y problemas, señala el aumento de la visibilización pública y la participación política, social, cultural de la mujer, incluso en los pueblos. Acompañadas de cambios de imagen, al menos entre una minoría, gracias a la influencia de los medios de comunicación de masas (cine, revistas ilustradas). Entre ellos, la mujer deportista, «una forma de emancipación, un símbolo de independencia y superación cultural» (Rivero Herraiz, 2003: 208). En torno a estos cambios y a los factores que lo producían (cine, teatro, revistas ilustradas, moda…) se produciría una intensa confrontación entre el catolicismo, el republicanismo liberal y las culturas de la izquierda revolucionaria sobre el modelo de mujer.

La Constitución republicana convirtió, por primera vez en la historia española a la mujer en ciudadanas con plenos derechos políticos. La historiografía sobre la Segunda República, sin lugar a dudas con límites y problemas, señala el aumento de la visibilización pública y la participación política, social, cultural de la mujer, incluso en los pueblos. Acompañadas de cambios de imagen, al menos entre una minoría, gracias a la influencia de los medios de comunicación de masas (cine, revistas ilustradas). Entre ellos, la mujer deportista, «una forma de emancipación, un símbolo de independencia y superación cultural» (Rivero Herraiz, 2003: 208). En torno a estos cambios y a los factores que lo producían (cine, teatro, revistas ilustradas, moda…) se produciría una intensa confrontación entre el catolicismo, el republicanismo liberal y las culturas de la izquierda revolucionaria sobre el modelo de mujer.

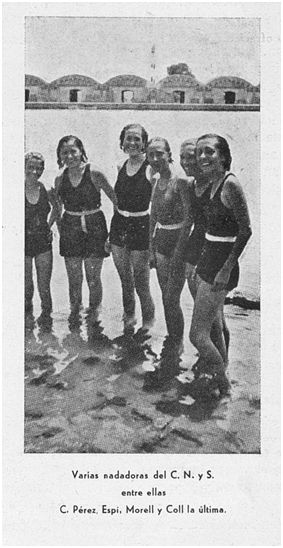

En Gandia, este contexto general también alcanzó a la práctica deportiva. Damián Català y el CNS defendían abiertamente la participación de la mujer, una mujer moderna y cosmopolita que cambiaba “la lectura de la Vida de Genoveva de Brabante, por la de los libros de Freud y Marañón, a la conquista de laurel deportivo, de la cultura y de la libertad merecida”.[21] Por ello la práctica deportiva formaba parte de la reciente ciudadanía femenina: “Abierto ya para la fémina actual,[…], lo que hasta hace poco constituía terreno vedado para ella, el horizonte de la política, de la universidad y de los negocios, ha entrado también, y con pie firme por cierto, en el campo del deporte”.[22] De este modo, además de la anecdótica celebración de un partido femenino entre el Valencia F.C. y España F.C., las jóvenes gandienses participaron activamente en el CNS, tanto como deportistas como ocupando espacios de gestión. En 1934, estaban inscritas 76 socias, con un vocal femenino en su junta directiva y una Comisión Atlética Femenina. Aunque participaron activamente en el resto de disciplinas, destacaron en baloncesto, con la constitución de tres equipos.

Frente a esta creciente introducción femenina en el deporte, los discursos públicos del catolicismo se mostraron abiertamente contrarios al mismo desde criterios de moralidad propios debido al vestuario femenino. En una crónica periodística de 1925 alrededor de un partido de fútbol femenino se podía leer que la mujer “acaba de sacrificar, en aras de un deporte, buena parte de pudor. Se exhibieron, según patentizan las fotografías aludidas, vestidas idénticamente que los que practican el deporte que nos ocupa”[23] y a la apelación de una supuesta diferenciación de género respecto a la “sensibilidad” y “buen gusto” femeninas calificando a las mujeres futbolistas de “masculinizadas y hombrunas”. Y criticándolas basándose que no debían “salir de los cauces por donde nos arrastran la madre naturaleza, la estética, las sanas costumbres y la moral cristiana”[24] Aunque esta mujer deportista también tenía unos límites dentro del discurso de sus defensores. El propio Damián Catalá, imbuido del esencialismo de Marañón, mantenía que existían unas prácticas deportivas exclusivamente femeninas como la danza, la natación y el montañismo y que “no debe, no «puede» practicar ningún deporte violento.”[25] Al mismo tiempo, este deporte femenino se circunscribió a las zonas urbanas y principalmente a las clases medias.

3.Conclusiones

Sport Club León (Grau-Gandia, 1936)

Los buenos registros conseguidos principalmente en natación y atletismo (campeonatos universitarios, records regionales en velocidad y medio fondo, natación) y en torneos celebrados en la Ciudad Condal se unieron al marcado sesgo izquierdista del Club de Natación que ya había participado en la Copa Ernst Thälmann (Barcelona, 11-13 de abril de 1936) organizada por el Comitè Català pro Esport Popular para propiciar la invitación a su participación en la I Olimpíada Popular de Barcelona, alternativa antifascista a la Olimpíada del Berlín del nazismo. Se formó en Gandia un Comité Local de la Olimpiada Popular para preparar la expedición: en la modalidad de Atletismo compuesto por el Club de Natació, la sección deportiva local de la FUE y de la Federación Cultural Deportiva Obrera de inspiración comunista; en Baloncesto con el CNS y la FUE; en Natación solamente el CNS y en Fútbol el equipo del “León” compuesto por jóvenes obreros portuarios.

Alrededor de 40 atletas, la gran mayoría adolescentes, llegaban a Barcelona en la noche del 17 de julio de 1936. En el Estadio de Montjuïc permanecieron encerrados y sin comida mientras se combatía en las calles de Barcelona hasta que consiguieron días después volver a Gandia en la que encontraron a sus familiares angustiados ya que desde Radio Barcelona se había informado que se habían sumado a los milicianos que habían partido hacia Zaragoza. Después vendría la guerra y una larga posguerra en la que las propuestas de cultura física del Club de Natación y Sports no tendrían cabida. (CATALÀ: 1983, 63-73).

Antonio Calzado Aldaria (Universitat de València)

Bernat Martí i Pellicer (Arxiu Històric de Gandia)

4.Referencias

Aguado, A. (2005). Entre lo público y lo privado: sufragio y divorcio en la Segunda República, Ayer, 60, pp. 105-134.

Ángel Guillem, J. Mª “Pitet” (1983). Historia de la natación gandiense 1930-1976, Gandia: [autor].

Bahamonde Magro, A. La escalada del deporte en España en los orígenes de la sociedad de masas, 1900-1936, en Pujadas, X (coord.) (2011), Atletas y ciudadanos…, pp. 89-123.

Calzado Aldaria, A, & Martí i Pellicer, B. (2017). Revolució i Guerra a Gandia: 1936-1939, Gandia:Ed. La Xara.

Calzado Aldaria, A. & Martí i Pellicer, B. José Cañavera Pérez (1907?-¿). Del Reial Madrid al Club Deportiu Gandia, en Sevilla Parra, Ll. & Alonso i López, J. E. (ed.) (2019), Inoblidables. Personatges saforencs d’adés i ara, Gandia:CEIC-Alfons el Vell; IMAB; Institució Alfons el Magnànim, 137-142.

Calzado Aldaria, A. & Sevilla Parra, Ll. (2000). La II República a Gandia: 1931-1936. Gandia: CEIC Alfons el Vell.

Català, D. (1983). Gandia: pinceladas de historia local. Gandia: [s.n.].

Domínguez Almansa, A, La práctica de la modernidad: orígenes y consolidación de la cultura deportiva en España, 1870-1914, en Pujadas, X (coord.) (2011), Atletas y ciudadanos. Historia social del deporte en España (1870-2010). Madrid: Alianza, pp. 55-88, esp. pp. 80-88.

García Frasquet, G. (2010). La FUE de Gandia en temps de guerra. Revista de la Safor, 2,185-194.

Gounot, A. (2005), El proyecto de la Olimpiada Popular de Barcelona (1936), entre comunismo internacional y republicanismo regional, Cultura, Ciencia y Deporte, 2, 3, vol 1., pp. 115-123.

Nash, M. (coord.) (2009). Ciudadanas y protagonistas históricas. Mujeres republicanas en la II República y la Guerra Civil, Madrid: Departamento de Publicaciones del Congreso de los Diputados.

Navarro Navarro, F. J. (2004). A la revolución por la cultura. Prácticas culturales y sociabilidad libertarias en el País Valenciano (1931-1939), Valencia: Universitat de València.

Pujadas i Martí, X., Del barrio al estadio deporte, mujeres y clases populares en la Segunda República, 1931-1936, en Pujadas, X (coord.) (2011), Atletas y ciudadanos…, pp. 124-167.

Pujadas, X. & Santacana, C. (2006), L´altra olimpiada. Barcelona´36. Esport, societat i politica a Catalunya (1900-1936), Barcelona:Llibres de l´Index.(1ª Edición 1990)

Rivero Herraiz, A. (2003). Deporte y modernización. La actividad física como elemento de transformación social y cultural en España, 1910-1936, Madrid: Comunidad de Madrid.

Seonae, M.C.& Sáiz, M.D. (1996), Historia del periodismo en España. 3. El siglo XX. 1898-1936, Madrid:Alianza Editorial.

Souto Krustín, S. (2007): Juventud, teoría e historia: la formación de un sujeto social y de un objeto de análisis, Historia Actual Online, 13 (2007), pp. 171-192, http://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/view/208/196.

Souto Kustrín, S. (2013). Paso a la juventud: movilización democrática, estalinismo y revolución en la República Española, Valencia: PUV.

Uría González, J. (2014), Iconos de masculinidad. Los años veinte y los ases del fútbol español, en Nash, M. (coord.). Feminidades y masculinidades: arquetipos y prácticas de género. Madrid: Alianza, pp. 159-188.

[1] J.B. (1948, 14 de febrero). “Futbol retrospectivo”. Monduber, s/p.

[2] Plátano (1923, 26 de mayo). “Nota de Sport”. Revista de Gandía, p. 5.

[3] J.P. (1922, 26 de diciembre). “Vida Deportiva. Futbol”. Las Provincias, p. 2.

[4] Chamarrus (1930, 14 de agosto). “Deportes”. Bayren, p. 7.

[5] J.R.B. (1931, 10 de septiembre). “De futbol. ¡No guardamos rencor!”. Bayren, p. 5.

[6] Linier (1930, 28 de agosto). “Deportes”. Bayren, p. 7.

[7] Roig (1928, 14 de abril). “A la juventud obrera”. El Popular, s/p.

[8] s.a. (1930, 9 de agosto). “Noticias”. Revista de Gandía, p. 7; s.a. (1930, 12 de noviembre). “¿Qué son las Escuelas del Ave-María?”. El Serpis, p. 7, respectivamente

[9] José Mª Capsir (1923, 10 de marzo). «El balompié», Revista de Gandía, Portada, p.2 y 3.

[10] Emilio Conca (1929, 13 de julio). «Ensayos». Bayren, p. 6.

[11] 3 R.R.R. (J. Herrero) (1935, 4 de marzo). “Al lector deportista”, El Momento, s/p.

[12] s.a. (1930, 20 de marzo”). “Deportes. Futbol”. Bayren, p. 7.

[13] s.a. (1928, diciembre). “Recaudado por limosnas”. Fontilles, p. 224.

[14] Lasiaper (1935, 16 de septiembre). “A tiro de…lápiz”. El Momento, s/p.

[15] “laicidad y la renovación pedagógica, y con un profesorado joven y comprometido con la República, régimen que pretendía transformar la sociedad mediante la educación”.

[16] Luis. G. Davis (octubre 1935). “Polisportiva”, Rutas. Órgano Oficial del Automóvil Club Aero-Club y Club Náutico de Valencia, 18.

[17] Català, D. (1933, 22 de febrero). “El Gandia campeón, ¿nada más…?”. El Popular, s/p.

[19] s.a. (1933, 23 de octubre). “Comentemos”, El Momento, s/p.

[20] s.a. (1933, 6 de noviembre). ”El Colegio de Segunda Enseñanza y la posible Piscina Municipal”, El Momento, s/p.

[21] Catalá, D. (1933, 6 de enero). “Sección deportiva. La mujer moderna y el deporte”, El Popular, s/p.

[23] Rio, M.T. (1925, 21 de noviembre). M. T. Rio. «Se dice…¡Oh el foot-bal!», Revista de Gandía, s.p.

[24] de Val, J. (1926, 1 de mayo). Revista de Gandía, s/p.

[25] Català, D. “Sección deportiva…,

En mayo de 1930 se fundaba el Club Deportivo Gandía (CDG). A pesar de su nombre, optó por una atención casi exclusiva por el fútbol, por participar en las competiciones oficiales y, por ello, por contratar a futbolistas extralocales pseudo-profesionales, preferentemente del norte peninsular, produciendo cotidianas chanzas en las calles gandienses:

En mayo de 1930 se fundaba el Club Deportivo Gandía (CDG). A pesar de su nombre, optó por una atención casi exclusiva por el fútbol, por participar en las competiciones oficiales y, por ello, por contratar a futbolistas extralocales pseudo-profesionales, preferentemente del norte peninsular, produciendo cotidianas chanzas en las calles gandienses: En su fundación y posterior desarrollo destaca la figura de Damián Català Sanmartín, hijo de una familia burguesa gandiense. Durante sus estudios médicos en Barcelona, como otros tantos valencianos, se socializó alrededor del anarquismo. En la República, además de su faceta periodística y deportiva, formó parte del libertario Ateneo de Divulgación Social, de las Juventudes Libertarias y del sindicato de estudiantes izquierdista Federación Universitaria Española (FUE). Aunque pacifista a ultranza, combatió durante la Guerra Civil, primero como miliciano y posteriormente como Comisario del Ejército Popular. Apasionado boxeador (fue Campeón del Peso Mosca en el Campeonato Español Universitario de Boxeo de 1932) su anarquismo individualista impregnó decisivamente al CNS.

En su fundación y posterior desarrollo destaca la figura de Damián Català Sanmartín, hijo de una familia burguesa gandiense. Durante sus estudios médicos en Barcelona, como otros tantos valencianos, se socializó alrededor del anarquismo. En la República, además de su faceta periodística y deportiva, formó parte del libertario Ateneo de Divulgación Social, de las Juventudes Libertarias y del sindicato de estudiantes izquierdista Federación Universitaria Española (FUE). Aunque pacifista a ultranza, combatió durante la Guerra Civil, primero como miliciano y posteriormente como Comisario del Ejército Popular. Apasionado boxeador (fue Campeón del Peso Mosca en el Campeonato Español Universitario de Boxeo de 1932) su anarquismo individualista impregnó decisivamente al CNS. La Constitución republicana convirtió, por primera vez en la historia española a la mujer en ciudadanas con plenos derechos políticos. La historiografía sobre la Segunda República, sin lugar a dudas con límites y problemas, señala el aumento de la visibilización pública y la participación política, social, cultural de la mujer, incluso en los pueblos. Acompañadas de cambios de imagen, al menos entre una minoría, gracias a la influencia de los medios de comunicación de masas (cine, revistas ilustradas). Entre ellos, la mujer deportista, «una forma de emancipación, un símbolo de independencia y superación cultural» (Rivero Herraiz, 2003: 208). En torno a estos cambios y a los factores que lo producían (cine, teatro, revistas ilustradas, moda…) se produciría una intensa confrontación entre el catolicismo, el republicanismo liberal y las culturas de la izquierda revolucionaria sobre el modelo de mujer.

La Constitución republicana convirtió, por primera vez en la historia española a la mujer en ciudadanas con plenos derechos políticos. La historiografía sobre la Segunda República, sin lugar a dudas con límites y problemas, señala el aumento de la visibilización pública y la participación política, social, cultural de la mujer, incluso en los pueblos. Acompañadas de cambios de imagen, al menos entre una minoría, gracias a la influencia de los medios de comunicación de masas (cine, revistas ilustradas). Entre ellos, la mujer deportista, «una forma de emancipación, un símbolo de independencia y superación cultural» (Rivero Herraiz, 2003: 208). En torno a estos cambios y a los factores que lo producían (cine, teatro, revistas ilustradas, moda…) se produciría una intensa confrontación entre el catolicismo, el republicanismo liberal y las culturas de la izquierda revolucionaria sobre el modelo de mujer.

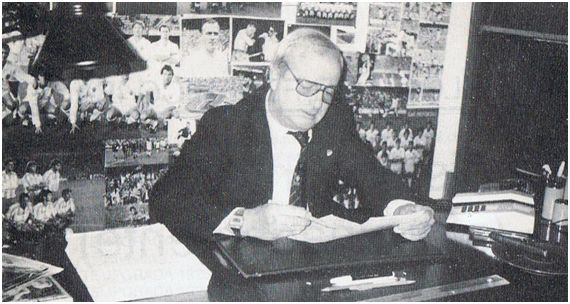

El pasado 30 de abril falleció en Valencia Fernando Peralt Montagut, hombre que dedicó gran parte de su vida la historia del fútbol valenciano y en especial a la del Valencia CF.

El pasado 30 de abril falleció en Valencia Fernando Peralt Montagut, hombre que dedicó gran parte de su vida la historia del fútbol valenciano y en especial a la del Valencia CF.