Diego Armando Maradona y la Argentina Juvenil en el Mundial de Japón (1979). La creación de narrativas por parte de la Dictadura militar argentina

Introducción

El análisis a la figura de Diego Armando Maradona (30 de octubre de 1960-25 de noviembre de 2020) ha traspasado los límites de la cancha para introducirse en la conformación discursiva del pensamiento popular argentino-latinoamericano. Sus gambetas, que ya se hacían ver desde muy joven cuando integraba la clase 1960 en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors ––conocidos como Los Cebollitas––, han conducido a espacios de discusiones sociopolíticas en torno a sus acciones y sus silencios. Desde su adherencia a Fidel Castro y a todo el imaginario de la Revolución Cubana, o el respaldo a Carlos Menem y su gobierno neoliberal, lo sitúan en una cierta contradicción o movilidad ideológica propia de sus fintas, lo que ha causado la admiración o el rechazo a ambos lados de la cancha política. Aunque, sus primeros ademanes con el mundo político no fueron por decisión propia, sino impuestas por la dictadura militar (1976-1983) comandada por Jorge Videla[1]. En efecto, la generación que disputó el Mundial Juvenil en Japón (1979) fue entendida por el régimen como una continuación del Mundial Adulto, que se había desarrollado en Argentina un año antes: perfeccionar las narrativas patrióticas, lo que acercaría los jóvenes al régimen y legitimaría la institución.

En consecuencia, el presente escrito busca dar luces con relación a la instrumentalización político-discursiva que la dictadura militar argentina hizo de la selección de su país que participó, y ganó el Mundial de fútbol juvenil de Japón 1979. Específicamente nos centraremos en analizar un esfuerzo discursivo concreto que intentó resaltar: 1) una bandera de lucha por la unión nacional, y 2) un modelo normativo de lo que debían ser los jóvenes, en virtud de la hazaña deportiva comandada por su figura insigne, Diego Armando Maradona. Para ello; en primera instancia, describiremos la participación histórica de la selección juvenil y la importancia política que tuvo. Posteriormente, identificaremos y ponderaremos los elementos que permitieron las articulaciones discursivas. Para finalizar con una reflexión que intentará englobar las aristas del caso estudiado para problematizarlas en un contexto problemático de mayores dimensiones.

Para los entendidos en la materia, esto no necesariamente significa algo nuevo para el país trasandino. Sin ir más lejos, como mencionamos, un año antes del suceso, el régimen se esforzó en limpiar su imagen internacional y por unificar la nación con base en el cometido de los dirigidos por el director técnico Cesar Menotti (Roldán, 2007).

No obstante, cuando se habla del Mundial juvenil de 1979 la reflexión no necesariamente ha sido abundante. Es todavía un libro abierto que requiere ser revisado y pensado como un suceso igualmente provechoso para los objetivos de una cruenta dictadura. En efecto, para comprender esta época tan traumática, pero duradera, resulta útil estudiar fracciones de la historia que permitieron, en cierto sentido, la expansión del proyecto dictatorial de Videla. En este sentido, no es equívoco apuntar posibles relaciones entre un deporte tan popular en el país, los triunfos que se tuvo en este y un mando militar que estuvo dispuesto a usufructuar hasta el último momento de este periodo de oro que vivió la selección argentina.

- El camino hacia la gloria: Argentina en Japón 79’

Un año después de haberse consagrado campeones del mundo en su tierra, Menotti tenía otro desafío de envergadura: llevar a los pibes a la gloria máxima en la cita sub-20 desarrollada en Japón. Para ello, confió en el trabajo de scouting realizado por Ernesto Duchini que ojeó a talentos de la talla de Ramón Díaz, hábil y encarador delantero de River Plate; Juan Simón, defensa central de respetable presencia perteneciente a los registros de Argentinos Juniors; Gabriel Calderón, mediapunta de factura técnica envidiable que deslumbraba en Racing. Nombres más que interesantes, pero menores frente a la estrella y capitán del equipo: Diego Armando Maradona, quien ya encandilaba al mundo con la camiseta número “10” de Argentinos Juniors gambeteando rivales en los pastos de “La Paternal”, y atrayendo la atención de clubes extranjeros como el Sheffield United. La calidad de los mencionados más las tácticas del “flaco”, hacían presagiar que la cita en tierras niponas sería victoriosa. Fantasía que comenzaba a tomar forma en el Sudamericano sub-20 realizado en Uruguay a inicios de 1979 (12 de enero-31 de enero), en donde lograron darle sentido al “tiqui-taca” vertical que promulgaba Menotti. Aunque el título quedó en manos del local, la albiceleste generó esperanza hacia al futuro gracias a su buen juego, y la satisfacción de eliminar a Brasil en la última fecha por medio de la solitaria anotación de Hugo Alves. De hecho, la química generada más el antecedente reciente del título de la adulta implicó el favoritismo del plantel en la cita planetaria, como bien señala el propio Maradona: “era un orgullo muy grande porque yo estaba convencido de que él [Menotti] era el artífice de meternos en la cabeza a todos que ser campeones morales ya no servía para nada” (Maradona, 2000: 20).

En el torneo, el equipo fue imparable: veinte goles a favor y solo dos en contra, invictos. Con sendas goleadas a Indonesia y Argelia, ambas por 5-0, con una semifinal ganada a Uruguay que rememora todo lo que significa el “Clásico del Río de la Plata”: rusticidad, juego físico y “guapura”. Gracias a un 2-0, con los tantos de Ramón Díaz y de Maradona, la albiceleste llegó a su segunda final consecutiva en un año. El partido definitivo se jugó contra la Unión Soviética en el Estadio Olímpico de Tokio, donde se vislumbró un choque de paradigmas: el fútbol total de Menotti contra el pragmatismo y juego físico de Kornushov. Pese a que los soviéticos empezaron ganando gracias al cabezazo de Ponomarev, Argentina confió en sus capacidades, sin caer en el nerviosismo, logrando dar vuelta el resultado a través de los goles de Alves ––de penal––, Díaz ––en una jugada que recuerda al barrilete cósmico del “pelusa” contra los ingleses–– y Maradona ––tiro libre–– dando como marcador final un categórico 3 a 1. Nuevamente Argentina es campeón del mundo, nuevamente en Dictadura. Así, en este epígrafe nos proponemos desarrollar el discurso patriota que se construyó alrededor de este campeonato, en específico el focalizado en la figura de Diego Maradona comprendido en la época como el “pibe de oro”.

La final del campeonato no solo representaba la obtención de un título, sino el triunfo de una batalla ideológica que hacía suponer la legitimación de la lucha subversiva que lideraba Jorge Videla. Puesto que, la Unión Soviética simbolizaba el discurso antagónico: el comunismo. Ganarle a los soviéticos consistía una victoria en el plano de las ideas que perpetuaba los valores difundidos por la Junta Militar hace un año en el Mundial del 1978, a saber, la juventud como el actor protagónico y constructor de la nación con base en el orden, el sacrificio, la autoexplotación y el respeto a la autoridad (Bolchinsky, 2018: 99). Así, el proyecto político del régimen encontró en el fútbol un baluarte en su imaginario social, el cual se complementó con la figura de Dios y el nacionalismo exacerbado. En otras palabras, se reafirmó la narrativa disciplinadora, pues el éxito deportivo refrendó la victoria del orden versus la subversión y la nación contra el socialismo. De hecho, medios de la época como El Gráfico trabajaron esta idea señalando en su crónica sobre el partido decisivo cualidades futbolísticas y de “calidad” humana del plantel albiceleste: “[el equipo era] un grupo correcto dentro y fuera de la cancha[2], y más aún, el símbolo de una corriente futbolística generosa, espectacular y agradable”[3].

En este aspecto, podemos apreciar como al equipo argentino se le dio ciertos valores, los cuales hablaban de la integridad como personas. Más aún, representaba a la disciplina. Lo contrario al equipo soviético, quienes sufrieron de una invisibilidad narrativa transformándolos en unos desconocidos siendo que eran el otro finalista del torneo. Debido a que, se tenía que situar a la albiceleste como una agrupación honesta, digna representante de la nación y del esfuerzo del pueblo argentino. Se construyó un “nosotros” definido alrededor de los jóvenes, el cual era funcional a la idea de la Junta ––presente desde la configuración del Mundial 78’–– que entendía a este grupo como la “cara visible de la Argentina, testimonio de una supuesta potencialidad nacional, que dirigida en un sentido adecuado […] podría conducir al éxito de todo un pueblo” (Bolchinsky, 2018: 105). Demostrando que la subversión no era un valor que retribuía, sino la disciplina, el respeto y el orden. De modo que, se apuntó a los opositores como traidores y parásitos que impedían al país crecer como nunca antes se había visto.

La construcción del discurso no solo era propiciada por la Junta, también encontró agentes en otros actores sociales que, decididamente o no, articularon los significantes claves. Por ejemplo, el periodista en cancha de El Gráfico, Hernesto Onesime, señaló la importancia que adquirió la selección tanto en la historia de los mundiales juveniles como en el país anfitrión, pues la Argentina se transformó en un elemento valioso para la concepción futbolera de los japoneses. Esto se debía a que los jugadores, al igual que la patria: «[jugaban] con todos, acá ganamos todos. Esa es una de las tantas enseñanzas que dejaron con su victoria»[4]. Sobre esto, Maradona indicó que los nipones habían generado una buena relación con Argentina durante el transcurso de la Copa gritando los goles, aplaudiendo a los jugadores y celebrando los triunfos. De forma que, con la obtención del título el estadio se vino abajo aclamando a los campeones, pidiendo que acercaran el trofeo a las gradas vociferando “¡Ar-gen-tina, ¡Ar-gen-tina!” (Maradona, 2000: 24).

Ahora bien, en la interna del camarín, antes del partido decisivo, Menotti realizó la última arenga al equipo. En las indicaciones se habló tanto del orden como la diversión por jugar al fútbol. El discurso del entrenador se había matizado con respecto al Mundial del 78, ya no había una disciplina total. Se lograba combinar aspectos técnicos con la magia pura del barrio. Dando como resultado un equipo con mucho poder ofensivo, en el cual el arco contrario era el principal objetivo. Esto deleitaba a los hinchas, y a la prensa en general. La mezquindad ––el mayor ejemplo de esto es el 0-0 contra Brasil en el 78’–– se había dejado de lado por un juego ambicioso, que honraba a la tradición del futbolista argentino de “buen toque” de balón. Las palabras de Menotti antes del partido clave lo revelan:

“señores, ustedes ya son campeones, no me importa el resultado de este partido, ya han demostrado que son los mejores del mundo. Nada de patadas o locuras. Vayan, jueguen y divierten a los 35.000 japoneses que están en las tribunas”[5].

Con esta plática los jugadores salían a disputar el partido más importante de sus cortas carreras. El triunfo no solo fue de ellos, Videla lo celebró como si en sus pies estuviera la responsabilidad de patear el penal de Alves. En este sentido, Maradona ha manifestado que es probable que la Junta los haya utilizado ––y al plantel del 78’–– con fines políticos para poder legitimarse en el poder, aunque no lo sabe con certeza cierta. Mas, esto no es causal para desvalorizar la obtención del título: “no sé si los milicos que estaban en el gobierno en aquel momento nos usaban […] Seguramente sí, porque eso hacían con todos. Pero una cosa no quita la otra: ni se puede ensuciar aquello por culpa de los milicos” (Maradona, 2000:21)

La celebración de la gente fue propia de un carnaval. Las plazas de las principales ciudades del país se aglutinaron de personas, no les importaba el frío de un crudo invierno, estar despierto a las 3:00 o 4:00 de la mañana–– se jugaba con una diferencia horaria aproximada de siete horas–– o estar en medio de un toque de queda. El fútbol le daba una nueva alegría a Argentina. Así, el regreso de los campeones fue caótico, en las calles el clamor popular lo hacía sentir.

No obstante, la alegría colisionó con la cruda realidad. En esas mismas fechas la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) arribó a Argentina por las denuncias internacionales sobre los crímenes de lesa humanidad (Franco, 2002. p, 200). Por consiguiente, podemos situar dos imágenes tan contradictorias como potentes: 1) las celebraciones por el segundo título mundial, y 2) la peregrinación de las madres hacia Plaza de Mayo con la angustia de no saber dónde estaban sus hijos (Lvovich, 2009). La tensión en el ambiente supuso que Videla estuviera unido junto al plantel. Para ello realizó diferentes conmemoraciones, hubo un pomposo recibimiento en la Casa Rosa a los dirigidos por Menotti, en donde se les recalcó su labor como representantes de la patria y de la nación frente al concierto internacional. Se siguió la línea de acción del mundial pasado, en el cual se acusó la existencia de una campaña “antiargentina”. Asimismo, se destacó la disciplina como baluarte del logro, reflejando en los pibes el orden que debía regir en la sociedad argentina: “han dado una prueba inequívoca de disciplina, de orden, que significa sin más reconocer el principio de autoridad. Había alguien que mandaba, imponía horarios, imponía exigencias y ustedes cumplieron” (Citado en Roldán, 2007: 137)

Igualmente, debemos señalar que la historia pudo haber sido distinta. Esto se debe a que seis jugadores del plantel ––Calderón, Simón, Barbas, García, Escudero y Maradona–– fueron llamados al Servicio Militar obligatorio[6]. Miguel Ángel Lara nos cuenta que los Militares al darse cuenta de que Maradona estaba en la lista de seleccionados, suspendieron temporalmente la convocatoria. Estos citan al capitán y le dictan sus obligaciones por la Argentina[7]:

“la nación necesita de usted, de su juventud, de quienes dan ejemplo en el mundo del deporte, así que debe asumir la responsabilidad de un duro trabajo y un gran esfuerzo como parte de la gran empresa [el Estado]; usted, joven jugador, puede y debe convertirse en ejemplo. Puede por su popularidad, y debe hacerlo porque su estatus de figura pública conlleva la responsabilidad de ser un buen ejemplo”[8].

De este modo, podemos observar como la Junta, al igual que en el 78’, tenía un plan para utilizar el fútbol a su favor, ya sea como ejemplo de disciplina o medio de legitimación. Resalta la figura de Maradona, ya que era la más apreciada entre los amantes del fútbol y famosa entre los espectadores comunes. Se había consolidado como jugador, y logró sobreponerse a su exclusión a último minuto de la lista de convocados para el Mundial adulto. Entendía que Japón 79’ podía ser su punto de inflexión como capitán de la escuadra. De igual forma, lo pensó el régimen, que centraron sus esfuerzos en crear una imagen de esfuerzo y amor a la bandera que debía hacer eco en todos los argentinos. Este imaginario podemos asociarlo a la construcción del “pibe de oro”. En efecto, en los próximos párrafos nos proponemos dar algunas perspectivas de esta idea.

1.1 El pibe de oro y la resignificación del talento de barrio

El medio periodístico trasandino, y el público en general, quedó desconcertado cuando Menotti oficializó la lista de convocados para el Mundial de 1978, pues Diego Armando Maradona estaba excluido del torneo. Las razones apuntan a la juventud del jugador, Daniel Roldán manifiesta que no se pudo adaptar a la férrea disciplina instaurada por el entrenador (Roldán, 2007. p, 136). El propio Maradona da a entender que fue marginado por estos motivos (Maradona, 2000: 19), ya que se necesitaban jugadores de experiencia para enfrentar la competencia. Empero, una de las máximas del fútbol es que este siempre te da revanchas, como pudimos observar.

En este sentido, centrándonos en el “10”, se visualiza una consolidación de su persona más allá de lo deportivo. Puesto que, se estableció como una figura de resonancia popular capaz de movilizar sentimientos sin importar la clase social. Todos querían ser Maradona: algunos por su fama, otros por el orgullo de defender a su país exitosamente. Así nacía la leyenda, el “pibe de oro”, el héroe de orígenes humildes perteneciente a la modesta Villa Fiorito, que por su esfuerzo lograba romper las barreras sociales triunfando tanto a nivel personal como colectivo representado a la nación. En efecto, sucesos como llevar a su familia a conocer por primera vez el mar durante el transcurso del Sudamericano sub-20 en Uruguay, o ser la cara publicitaria de marcas como Coca-Cola o Puma a los diecinueve años (Maradona, 2000: 21).

Estas ideas hicieron eco en la Junta, quienes decidieron explotar este discurso manifestando la posibilidad de “ganarle” a la vida por medio del autosacrificio desmesurado. En otras palabras, transformar a la juventud en “hijos del rigor” alejándolos de caminos subversivos, en una lógica bastante paternalista: “en el imaginario militar de aquellos años, el joven no era “subversivo” per se, más sí un sujeto manipulable, que podía ser “engañado” y caer en las trampas de la subversión” (Bolchinsky, 2018: 102).

Ahora bien, la idea del “pibe de oro” no se remonta a la figura de Maradona, sino que tiene como origen la década de 1920 cuando el periodista Ricardo Lorenzo, alias Borocotó, construyó una teoría del fútbol argentino en El Gráfico (Archetti, 1998: 107). El uruguayo entendía que los futbolistas descendientes de británicos disponían de una serie de movimientos mecanizados y repetitivos aferrados a un plan previo. Una situación contraria vivían los nacidos en Argentina, que gozaban de una mayor inspiración individual, la cual implicaba un constante regateo al rival transformándolos en jugadores más sorpresivos que no se ajustaban a un libreto. Por consiguiente, los pibes eran los futbolistas que destacaron por su habilidad personal más que por el juego asociado (Archetti, 1998: 107-108). Lo interesante radica en que el pibe debía practicar en los potreros, Archetti manifiesta que este espacio se entiende como el territorio pampeano donde el gaucho deambulaba gran parte del día. De hecho, El Gráfico lo caracterizó de esta forma:

“un pibe de cara sucia, con una cabellera que le protestó al peine el derecho de ser rebelde; con los ojos inteligentes, revoloteadores, engañadores y persuasivos, de miradas chispeantes que suelen dar la sensación de la risa pícara […] su actitud debe ser característica, dando la impresión de que está realizando un dribbling con la pelota de trapo” (Archetti, 1998: 108-109).

Entonces, ¿podemos conceptualizar a Maradona como un pibe? Según Archetti, opinión compartida por Marcello Serra (2015), el astro argentino entraba en esta categoría. Es más, las eximias características del jugador lo hacían valer de la denominación del “pibe de oro” (Archetti, 1998: 111). Ahora, si deseamos problematizar esta “idea futbolera” con base en los aspectos políticos-sociales dicho a lo largo de este escrito, la propuesta queda bajo una interrogante. En virtud de que, no podía existir una plena libertad como la que gozan los pibes en un contexto autoritario, la construcción discursiva de Maradona queda sobredeterminada a los intereses de la Junta. Esta aprovechó las condiciones materiales en la cual surgió Diego para construir un imaginario sobre el esfuerzo personal: si él pudo, todos podemos. Incluso, como vimos, se les liberó de tareas vitales para el régimen como era el Servicio Militar, pues su obra en la cancha fue suficientemente trascendental para la nación.

En síntesis, el Mundial del 79’ fue la consolidación de los imaginarios patriotas instalados por la Dictadura a fin de legitimarse. Este creó diferentes formas de acción, ya sea por el rito de ver a los jugadores en la madrugada o por el gran recibimiento de la Junta en la Casa Rosada. Igualmente, el capitán del equipo, Maradona, se estableció como un símbolo de la historia futbolera, y como baluarte de la identidad nacional. La representación del pibe de oro asocia el esfuerzo personal como medio de superación.

Consideraciones finales

Finalmente, a pocos meses de que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Diego Maradona, se vuelve necesario situar la atención en los orígenes de su figura con el objetivo de comprender el medio político-social en el que se cimentó su leyenda. Sus opiniones políticas que tanto hicieron eco al final de su carrera y en el retiro, son indispensables para comprender el porqué de su impacto más allá de la cancha, y para ello resulta fundamental situar el análisis en “sus primeros pasos”.

Asimismo, a partir de lo expuesto se puede proponer el rechazo a la clásica tesis que versa al deporte rey como el “opio moderno de los pueblos” (Alabarces, 2018, p. 239). Por el contrario, pensar el fútbol resulta un ejercicio necesario para comprender espacios tan extensos como el continente europeo o americano. Como hemos intentado dar en cuenta, el fútbol es una actividad que es bastante más complicada que un simple calmante para las masas[9]. Este ––dentro de muchas cosas–– puede ser un espacio en donde se dan importantes luchas políticas que son claves para el imaginario colectivo. Así, por ejemplo, tanto la concepción del cuerpo como las trayectorias de esfuerzo de los jóvenes argentinos toman nuevas direcciones y significaciones con eventos como el Mundial trabajado en el presente escrito[10]. Por ello, es que resulta importante recalcar el valor que tiene repensar sucesos futbolísticos de tal magnitud en tanto no se agotan en el mero hecho deportivo[11].

De este modo, el equipo juvenil argentino que participó en el Mundial de Japón (1979) se instauró en el discurso del régimen como un claro modelo de lo que debía ser la sociedad argentina, sobre todo los jóvenes: disciplinados, esforzados, amantes de la patria y ganadores. Todas estas características tomaron aún más fuerza en la figura de Maradona, emblema y capitán del equipo, que fue asimilado a la figura del “pibe de oro”. Esto fue una interpelación de las narrativas oficiales, lo que implicó la resignificación de un concepto que databa de la “antigüedad” del fútbol argentino con el fin de “actualizarlo” al nuevo contexto imperante.

Así pues, no solo fueron los resultados deportivos lo que llevó a la gente a madrugar en pleno toque de queda, también fue ese imaginario, ese ideal de auto-superación que veían en esos jóvenes, lo que los llamaba a creer que si era posible superar las adversidades solo con el esfuerzo individual.

Bibliografía

Alabarces, P. (2018). Historia mínima del fútbol en América Latina. El Colegio de México.

Archetti, E. (1998). El potrero y el pibe. Territorio y pertenencia en el imaginario del fútbol argentino. Nueva Sociedad, 101-119.

Bolchinsky, M. (2018). Dictadura, Fútbol y Patria. Juventud y experiencias juveniles, Argentina 1978. Pasado Abierto, 99-118.

Cruz, E. (2020, 7 de septiembre). El fútbol soñado de aquellos «pibes» que hacían madrugar. El Litoral. Obtenido de :https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/257388-el-futbol-sonado-de-aquellos-pibes-que-hacian-madrugar-la-seleccion-del-79-que-deslumbro-al-mundo-deportes.html.

Durán, M. (2014). Género, cuerpo, gimnasia y sexualidad en los manuales educacionales higienistas y eugenésicos en Chile, 1870-1938. Revista de Historia Social y de las Mentalidades, 18(1), 35-58.

Elias, N., & Dunning, E. (1992). Deporte y ocio. En el proceso de la civilización. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

El Gráfico. (2020, 07 septiembre). 1979: La revista juvenil campeón mundial. Obtenido de https://www.elgrafico.com.ar/articulo/1098/33629/1979-la-revista-del-juvenil-campeon-mundial.

Franco, M. (2007). Solidaridad internacional, exilio y dictadura en torno al Mundial de 1978. En P. Yankelevich & S. Jensen, Exilios: Destinos y experiencias bajo la dictadura militar, Buenos Aires, Ediciones del Zorzal, 147-86.

Futbolgate. (s.f.). Franco y Real Madrid. Cronología de una mentira. Futbolgate. Obtenido de: https://www.futbolgate.com/investigación/franco-y-el-real-madrid-cronolog%C3%ADa-de-una-mentira

Lara, Miguel Ángel. (2014, 4 de enero). Maradona, la milicia, la dictadura y el Mundial juvenil de 1979. Diario Marca online. Obtenido de: https://www.marca.com/reportajes/2011/12/el_poder_del_balon/2014/01/27/seccion_01/1390857026.html

Lvovich, D. (2009). Sistema político y actitudes sociales en la legitimación de la dictadura militar argentina (1976-1983). Ayer, 275-299.

Maradona, D. (2000). Yo soy el Diego. Buenos Aires: Planeta.

Norbert, E., & Dunning, E. (1992). Deporte y ocio en el proceso de la civilización. Fondo de Cultura Económica

Roldan, D. (2007). La espontaneidad regulada. Fútbol, autoritarismo y nación en Argentina ’78. Una mirada desde los márgenes. Prohistoria, 125-147.

Scharagrodsky, P. (2011). Cuerpos femeninos en movimiento o acerca de los significados sobre la salud y la enfermedad a fines del siglo XIX en Argentina. Pro-Posições, 22(3), 97-112.

Serra, M. (2015). Maradona entre la tierra y el cielo. Cuadernos de Información y Comunicación, 13-25.

[1] Hay que hacer la necesaria mención de que Videla fue el general que más tiempo estuvo en el poder, desde 1976 a 1981. Siendo reemplazado por Roberto Viola debido a la crisis institucional que vivía el país. En suma, se vivieron tres cambios de mandos más: Leopoldo Fortunato Galtieri (1981-1982) y Reynaldo Bignone (1982-1983).

[2] Las cursivas son nuestras.

[3] El Gráfico. (2020, 07 septiembre). 1979: La revista juvenil campeón mundial. Obtenido de https://www.elgrafico.com.ar/articulo/1098/33629/1979-la-revista-del-juvenil-campeon-mundial.

[4] Ídem.

[5] Cruz, E. (2020, 7 de septiembre). El fútbol soñado de aquéllos «pibes» que hacían madrugar. El Litoral. Obtenido de:

[6] Lara, Miguel Ángel. (2014, 4 de enero). Maradona, la milicia, la dictadura y el Mundial juvenil de 1979. Diario Marca online. Obtenido de:

https://www.marca.com/reportajes/2011/12/el_poder_del_balon/2014/01/27/seccion_01/1390857026.html

[7] Finalizado el torneo, Diego, en nombres de sus compañeros, pidió que se les suspendiera definitivamente la realización de la colimba, lo cual fue aceptado.

[8] Ídem.

[9] Por supuesto esta aseveración no es exclusiva para el fútbol. Así, por ejemplo, para comprender la expansión de los white collars (clase media profesional) y sus vicisitudes de Estados Unidos se debe tener en cuenta el impacto tuvo el baseball en sus espacios de sociabilidad. Algo similar podría decirse con el rugby y su vinculación sociocultural con la población sudafricana blanca. O con el cricket que a pesar de su herencia colonial británica es tremendamente popular en la India.

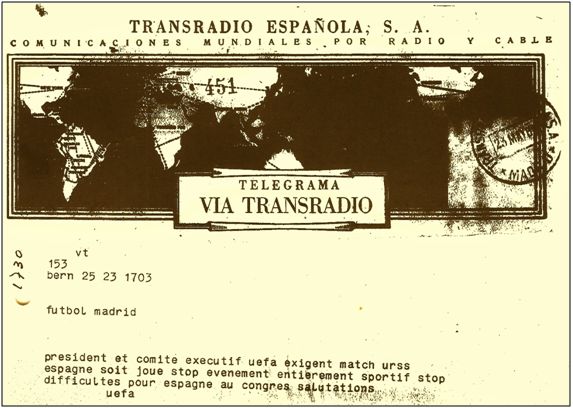

[10] Lo mismo podría decirse en referencia a los mitos que envuelven al fútbol mundial. Esto pudiendo observarse en el caso icónico del Real Madrid C.F. y las supuestas confabulaciones con la dictadura de Franco. Algo que ha dañado la imagen del club, lo cual ha invitado diversas refutaciones apoyadas por datos concretos. Vease, https://www.futbolgate.com/investigaci%C3%B3n/franco-y-el-real-madrid-cronolog%C3%ADa-de-una-mentira.

[11] Cabe señalar que esta caracterización no se agota en los estudios contemporáneos. De hecho, la literatura especializada se ha dedicado a establecer, por ejemplo, vínculos entre el deporte, el cuerpo, el género y/o articulaciones sociales-políticas. En este sentido, véase: Elias & Dunning (1992), Durán (2014), Scharagrodsky (2011), entre otros.

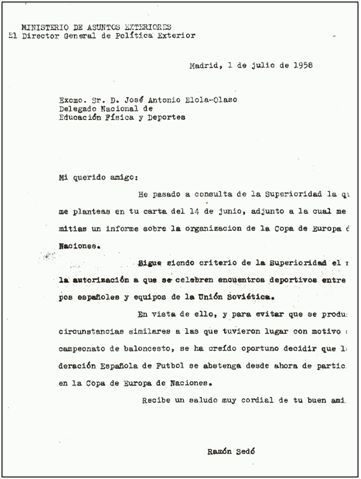

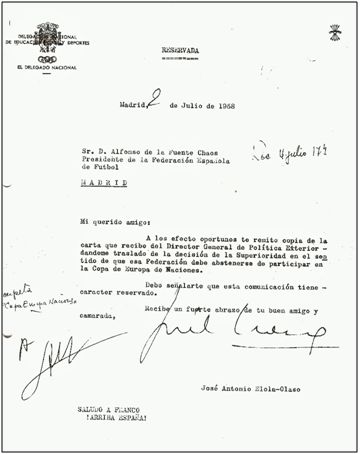

¿Qué había pasado para ese ambiente tan tenso?

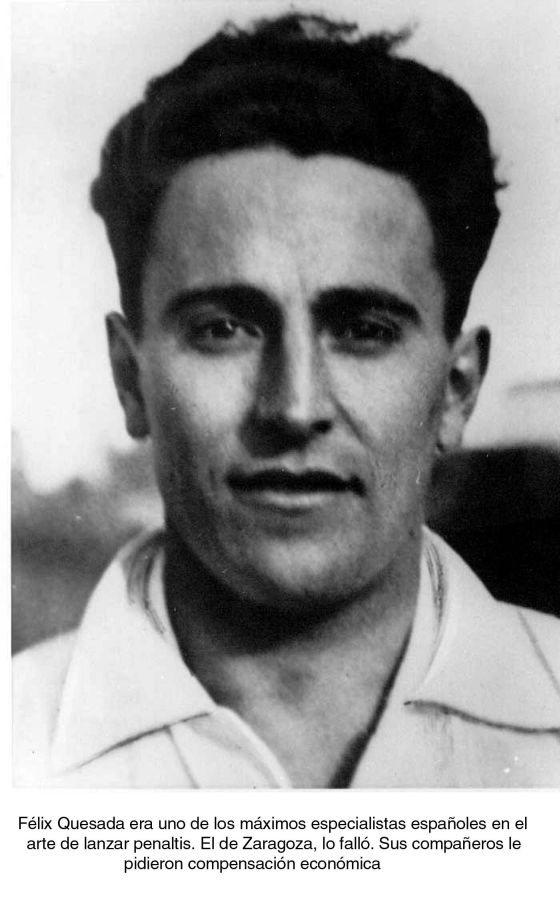

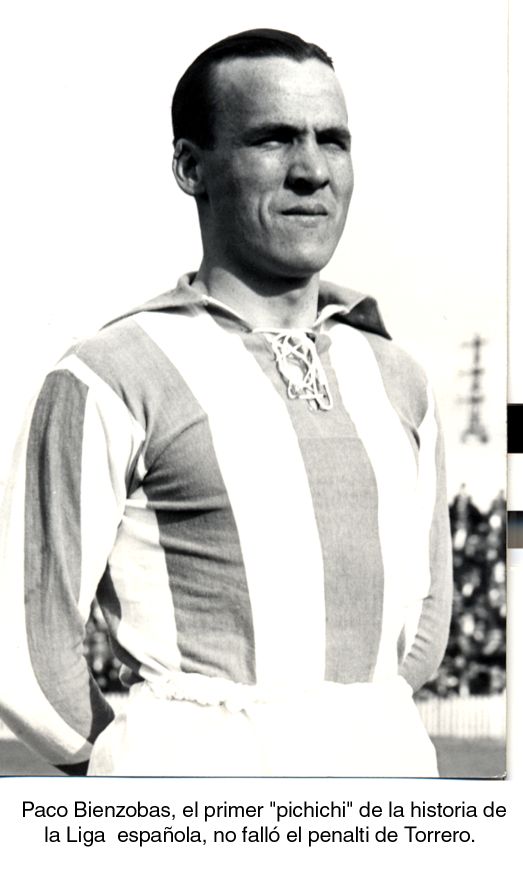

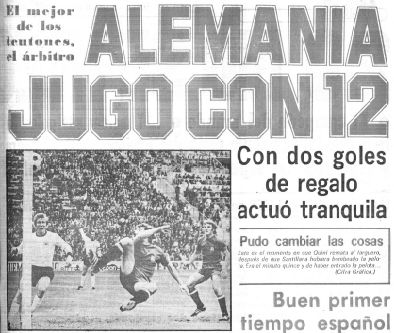

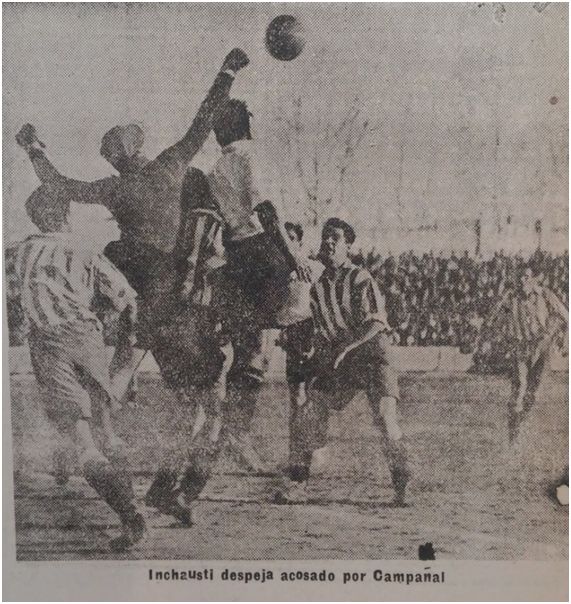

¿Qué había pasado para ese ambiente tan tenso? Bien es verdad que no había sido un capricho de Zamora –que entonces estaba en el Español de Barcelona- sino que Félix Quesada era un experto en el lanzamiento de penas mortales. Se podían contar con los dedos de una mano los que había fallado en su vida. Pero aquel… Pasó rozando el poste izquierdo de Henric, pero por fuera…

Bien es verdad que no había sido un capricho de Zamora –que entonces estaba en el Español de Barcelona- sino que Félix Quesada era un experto en el lanzamiento de penas mortales. Se podían contar con los dedos de una mano los que había fallado en su vida. Pero aquel… Pasó rozando el poste izquierdo de Henric, pero por fuera…  Pero todavía quedaba otro gesto para la cólera del equipo. El árbitro –el famoso Prince Cox, el de la siestecilla durante los himnos- estaba ya mirando el cronómetro cuando el ariete galo Nicolás salió desde su campo aprovechando que la defensa española estaba poco menos que en el centro del campo. Su pase, majestuoso, al desmarcado Veinante, sorprendió a Zamora fuera de su terreno. El interior azul tiró a puerta descubierta. Gol. Los ocho goles de diferencia se reducían a siete. Y allí se le iban a cada jugador 50 pesetas.

Pero todavía quedaba otro gesto para la cólera del equipo. El árbitro –el famoso Prince Cox, el de la siestecilla durante los himnos- estaba ya mirando el cronómetro cuando el ariete galo Nicolás salió desde su campo aprovechando que la defensa española estaba poco menos que en el centro del campo. Su pase, majestuoso, al desmarcado Veinante, sorprendió a Zamora fuera de su terreno. El interior azul tiró a puerta descubierta. Gol. Los ocho goles de diferencia se reducían a siete. Y allí se le iban a cada jugador 50 pesetas. Ello era el origen de la algarabía en la caseta. Todos reclamaban airadamente a Zamora y Quesada las cien pesetas que les habían hecho perder. El penalti fallado por el “experto” y el gol verbenero que había recibido “el mejor portero del mundo”, como recalcaban con retintín.

Ello era el origen de la algarabía en la caseta. Todos reclamaban airadamente a Zamora y Quesada las cien pesetas que les habían hecho perder. El penalti fallado por el “experto” y el gol verbenero que había recibido “el mejor portero del mundo”, como recalcaban con retintín.  Reconozco que soy tan aficionado a los viejos modos, a las tradiciones, si así quiere llamárselas, a los gestos primigenios como un fetichista futbolero lo es a coleccionar insignias, carteles de partidos, entradas o esos miles de objetos que hacen felices a infinidad de seres humanos, que no cambiarían el goce de repasar sus colecciones por nada del mundo.

Reconozco que soy tan aficionado a los viejos modos, a las tradiciones, si así quiere llamárselas, a los gestos primigenios como un fetichista futbolero lo es a coleccionar insignias, carteles de partidos, entradas o esos miles de objetos que hacen felices a infinidad de seres humanos, que no cambiarían el goce de repasar sus colecciones por nada del mundo.

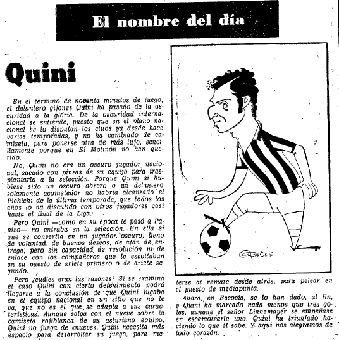

Pero Quini –como en su época le pasó a Panizo– no entraba en la selección. En ella sí que se convertía en un jugador oscuro, lleno de voluntad, de buenos deseos, de afán de entrega, pero sin capacidad de resolución ni de enlace con los compañeros que le escoltaban en su puesto de ariete primero o de ariete segundo.

Pero Quini –como en su época le pasó a Panizo– no entraba en la selección. En ella sí que se convertía en un jugador oscuro, lleno de voluntad, de buenos deseos, de afán de entrega, pero sin capacidad de resolución ni de enlace con los compañeros que le escoltaban en su puesto de ariete primero o de ariete segundo.

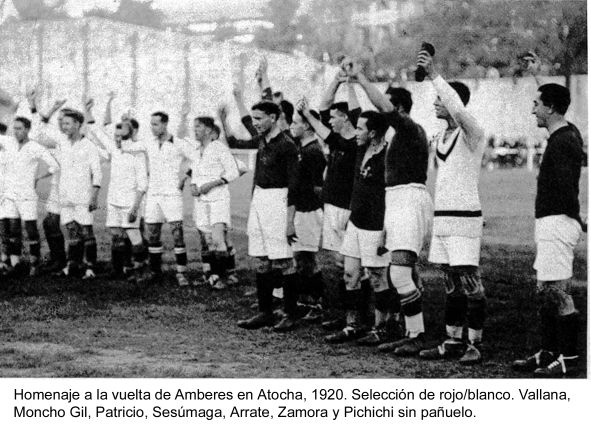

Han sido 775 los jugadores que se han alineado en 9.114 ocasiones en los 668 partidos que ha disputado la Selección española absoluta de fútbol, constituyéndose por sus cualidades deportivas a criterio de los entrenadores en los elegidos en representar en las distintas competiciones a España, vistiéndose con la elástica de la Selección Nacional, denominada como “La Roja” y también conocida en los albores de su creación por el lema de ”La furia española”. El comienzo fue el 28 de Agosto de 1920 en Bruselas, el equipo nacional participó en la VII Juegos Olímpicos ante Dinamarca ganándole con un gol marcado por el jugador del Real Unión de Irún, Patricio Arabolaza, desde esta fecha hasta el partido amistoso que se ha disputado en el estadio londinense de Wembley, el 15 de Noviembre de 2016, con el resultado de 2-2, marcando los goles del empate la Selección de España en los minutos 89 y 95 del partido, han sido 668 los partidos que se han disputado entre estas dos fechas, partidos amistosos, de clasificación para los Campeonatos del Mundo y Europeos, partidos disputados en las distintas sedes de los Campeonatos del Mundo y Europeos, así como algunos de Juegos Olímpicos, Copa de la Hispanidad, Copa de Confederaciones y Copa R.F.E.F.. Se ha conseguido un título de campeón del mundo el 11 de Julio de 2010 en el estadio de Soccer City de la ciudad Surafricana de Johannesburgo ante la selección de Holanda, merced a un gol del jugador de Fuentealbilla (Albacete), Andrés Iniesta, que en la prórroga del partido en el minuto 116 de juego tras recibir un balón dentro del área consiguió batir al guardameta de los Países Bajos Maarten Stekelenburg tras una prodigiosa volea. También se han conseguido 3 Campeonatos de Europa en las ediciones del año 1964 que se jugó siendo el país anfitrión tras vencer a la Unión Soviética por 2-1, impresionante el gol de la victoria conseguido por Marcelino que remató de cabeza un centro a media altura por la derecha de Pereda, así mismo en el Campeonato de Europa de 2008 de Austria y Suiza con un gol de Fernando Torres se ganó a la selección de Alemania, superando en velocidad al teutón Lahm y con un toque sutil al balón consiguió eludir la salida de Lehmann para alojarlo en la red, también en el Campeonato de Europa de Polonia y Ucrania de 2012 al ganar a Italia por el contundente resultado de 4-0 convirtiéndose en la única Selección que ha ganado 2 Campeonatos de Fútbol Europeos consecutivos.

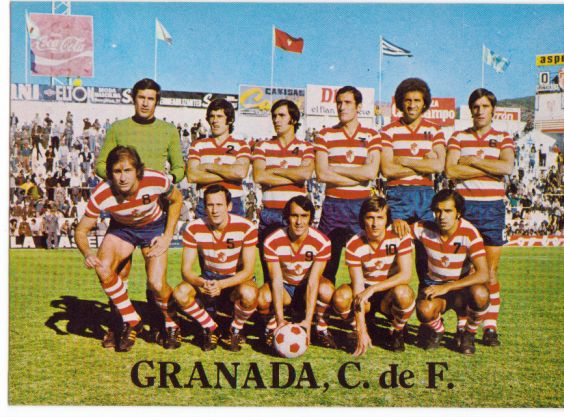

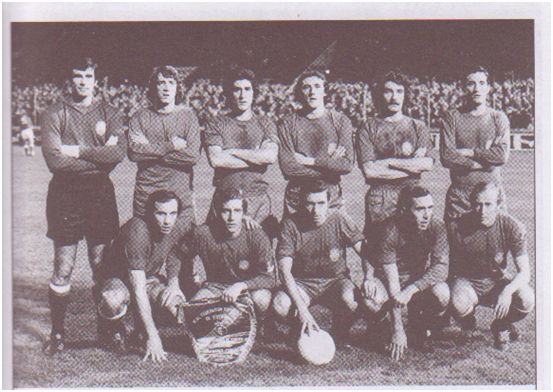

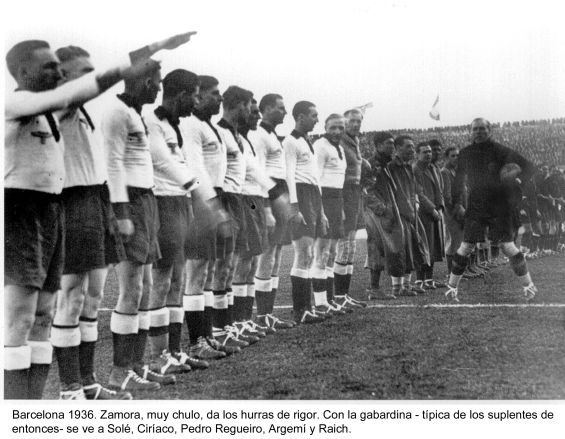

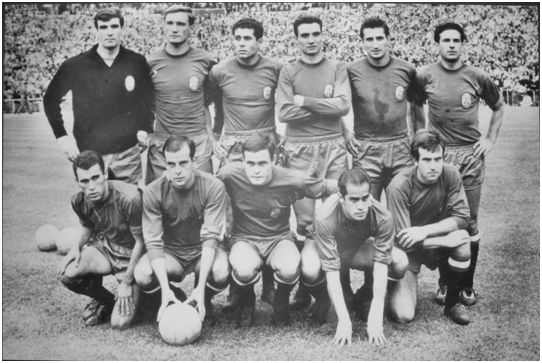

Han sido 775 los jugadores que se han alineado en 9.114 ocasiones en los 668 partidos que ha disputado la Selección española absoluta de fútbol, constituyéndose por sus cualidades deportivas a criterio de los entrenadores en los elegidos en representar en las distintas competiciones a España, vistiéndose con la elástica de la Selección Nacional, denominada como “La Roja” y también conocida en los albores de su creación por el lema de ”La furia española”. El comienzo fue el 28 de Agosto de 1920 en Bruselas, el equipo nacional participó en la VII Juegos Olímpicos ante Dinamarca ganándole con un gol marcado por el jugador del Real Unión de Irún, Patricio Arabolaza, desde esta fecha hasta el partido amistoso que se ha disputado en el estadio londinense de Wembley, el 15 de Noviembre de 2016, con el resultado de 2-2, marcando los goles del empate la Selección de España en los minutos 89 y 95 del partido, han sido 668 los partidos que se han disputado entre estas dos fechas, partidos amistosos, de clasificación para los Campeonatos del Mundo y Europeos, partidos disputados en las distintas sedes de los Campeonatos del Mundo y Europeos, así como algunos de Juegos Olímpicos, Copa de la Hispanidad, Copa de Confederaciones y Copa R.F.E.F.. Se ha conseguido un título de campeón del mundo el 11 de Julio de 2010 en el estadio de Soccer City de la ciudad Surafricana de Johannesburgo ante la selección de Holanda, merced a un gol del jugador de Fuentealbilla (Albacete), Andrés Iniesta, que en la prórroga del partido en el minuto 116 de juego tras recibir un balón dentro del área consiguió batir al guardameta de los Países Bajos Maarten Stekelenburg tras una prodigiosa volea. También se han conseguido 3 Campeonatos de Europa en las ediciones del año 1964 que se jugó siendo el país anfitrión tras vencer a la Unión Soviética por 2-1, impresionante el gol de la victoria conseguido por Marcelino que remató de cabeza un centro a media altura por la derecha de Pereda, así mismo en el Campeonato de Europa de 2008 de Austria y Suiza con un gol de Fernando Torres se ganó a la selección de Alemania, superando en velocidad al teutón Lahm y con un toque sutil al balón consiguió eludir la salida de Lehmann para alojarlo en la red, también en el Campeonato de Europa de Polonia y Ucrania de 2012 al ganar a Italia por el contundente resultado de 4-0 convirtiéndose en la única Selección que ha ganado 2 Campeonatos de Fútbol Europeos consecutivos. Formación de la Selección de España, campeona de Europa 1.964: Arriba: Iribar, Zoco, Olivella, Fusté, Calleja, Rivilla. Agachados: Amancio, Pereda, Marcelino, Luis Suárez, Lapetra.

Formación de la Selección de España, campeona de Europa 1.964: Arriba: Iribar, Zoco, Olivella, Fusté, Calleja, Rivilla. Agachados: Amancio, Pereda, Marcelino, Luis Suárez, Lapetra. Formación de la Selección de España, campeona de Europa 2008: Arriba: Casillas, Marchena, Sergio Ramos, Capdevila, Senna, Fernando Torres. Agachados: David Silva, Iniesta, Xavi, Fàbregas, Puyol.

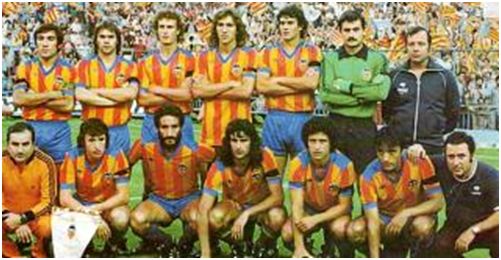

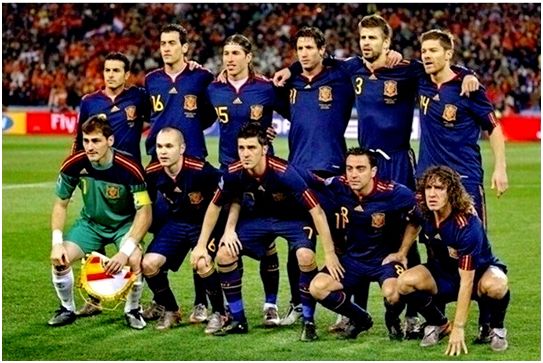

Formación de la Selección de España, campeona de Europa 2008: Arriba: Casillas, Marchena, Sergio Ramos, Capdevila, Senna, Fernando Torres. Agachados: David Silva, Iniesta, Xavi, Fàbregas, Puyol. Formación de la Selección de España Campeona del Mundo 2010: Arriba: Pedro, Busquets, Sergio Ramos, Capdevila, Piqué, Xabi Alonso. Agachados: Casillas, Iniesta, David Villa, Xavi, Puyol.

Formación de la Selección de España Campeona del Mundo 2010: Arriba: Pedro, Busquets, Sergio Ramos, Capdevila, Piqué, Xabi Alonso. Agachados: Casillas, Iniesta, David Villa, Xavi, Puyol.

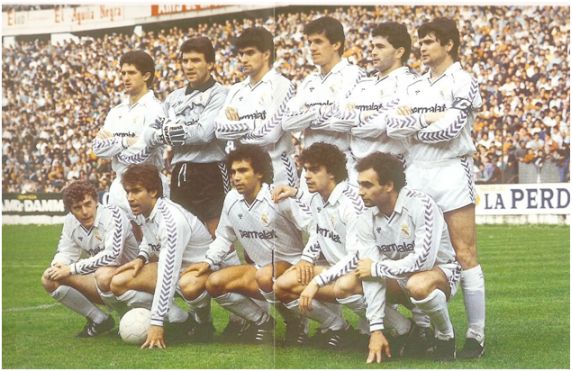

Formación del Real Madrid C.F. temporada 1987-88, todos seleccionados a excepción de Hugo Sánchez y Jankovic (extranjeros). Aparecen arriba: Chendo, Buyo, Míchel, Jankovic, Gordillo, Camacho. Abajo: Butragueño, Martín Vázquez, Hugo Sánchez, Sanchís y Gallego (este último también seleccionado en esta temporada).

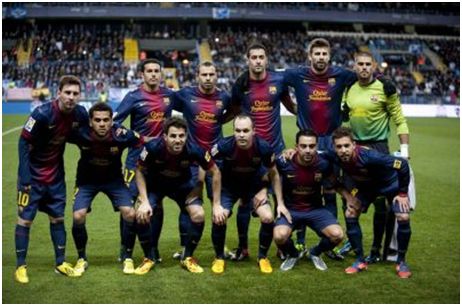

Formación del Real Madrid C.F. temporada 1987-88, todos seleccionados a excepción de Hugo Sánchez y Jankovic (extranjeros). Aparecen arriba: Chendo, Buyo, Míchel, Jankovic, Gordillo, Camacho. Abajo: Butragueño, Martín Vázquez, Hugo Sánchez, Sanchís y Gallego (este último también seleccionado en esta temporada). Formación del F.C. Barcelona temporada 2012-13: Todos los jugadores a excepción de Messi, Dani Alves y Mascherano (extranjeros) seleccionados por la Selección Española. Arriba: Pedro, Mascherano, Busquets, Piqué, Víctor Valdés. Abajo: Messi, Dani Alves, Fàbregas, Iniesta, Xavi, Jordi Alba.

Formación del F.C. Barcelona temporada 2012-13: Todos los jugadores a excepción de Messi, Dani Alves y Mascherano (extranjeros) seleccionados por la Selección Española. Arriba: Pedro, Mascherano, Busquets, Piqué, Víctor Valdés. Abajo: Messi, Dani Alves, Fàbregas, Iniesta, Xavi, Jordi Alba.

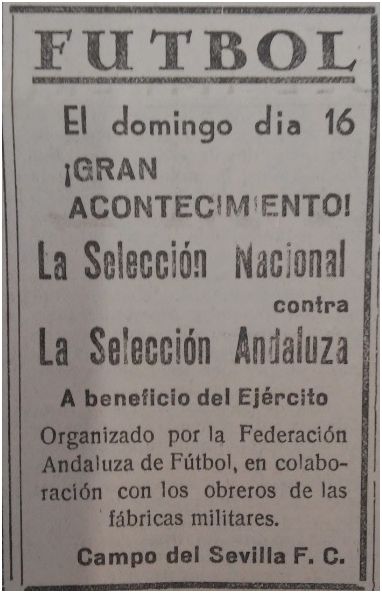

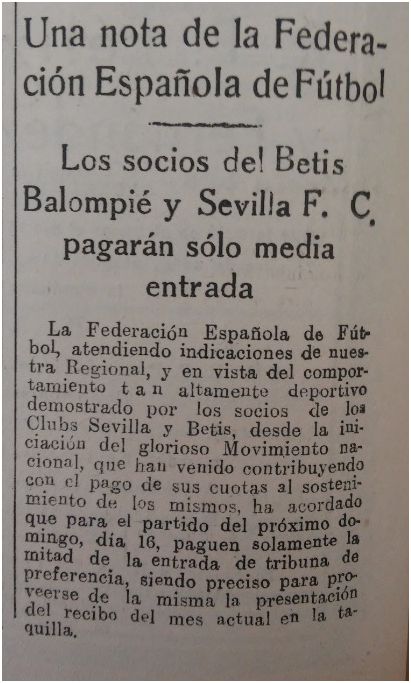

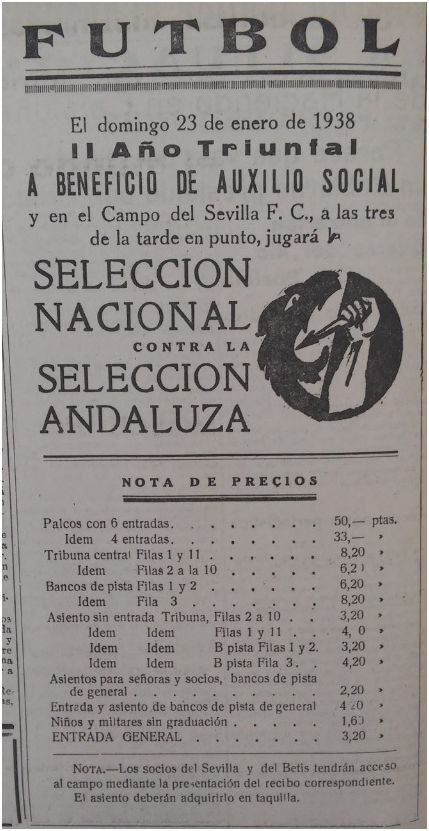

El encuentro del domingo 23 vuelve a repetir el escenario del campo de Nervión, aunque cambia en esta ocasión el destino de los ingresos del encuentro. Será Auxilio Social, el organismo dependiente de la Falange, el beneficiario de la recaudación.

El encuentro del domingo 23 vuelve a repetir el escenario del campo de Nervión, aunque cambia en esta ocasión el destino de los ingresos del encuentro. Será Auxilio Social, el organismo dependiente de la Falange, el beneficiario de la recaudación.

El jueves 6 de enero, aprovechando la festividad del día de Reyes, el equipo se desplaza a Málagapara enfrentarse a una selección local. El campo de los Baños del Carmen aparece exornado con toda la parafernalia propia del momento: banderas, guirnaldas patrióticas y bandas de música que antes del partido interpretan los himnos de Falange, el Oriamendi y el Nacional, mientras que jueces, jugadores, autoridades y público escuchan en silencio y brazo en alto.

El jueves 6 de enero, aprovechando la festividad del día de Reyes, el equipo se desplaza a Málagapara enfrentarse a una selección local. El campo de los Baños del Carmen aparece exornado con toda la parafernalia propia del momento: banderas, guirnaldas patrióticas y bandas de música que antes del partido interpretan los himnos de Falange, el Oriamendi y el Nacional, mientras que jueces, jugadores, autoridades y público escuchan en silencio y brazo en alto. El domingo 9 de enero es el Stadium de Los Cármenes el marco elegido para el tercer partido de la gira. Al igual que en los dos anteriores la recaudación obtenida irá en beneficio del Ejército, y la prensa local se encarga de caldear el ambiente previo para que la afición responda: “Cádiz y Málaga han dado la nota de patriotismo agotando todas las localidades, y haciendo una recaudación brillantísima. Granada no puede ser menos en este alarde de buenos sentimientos”.

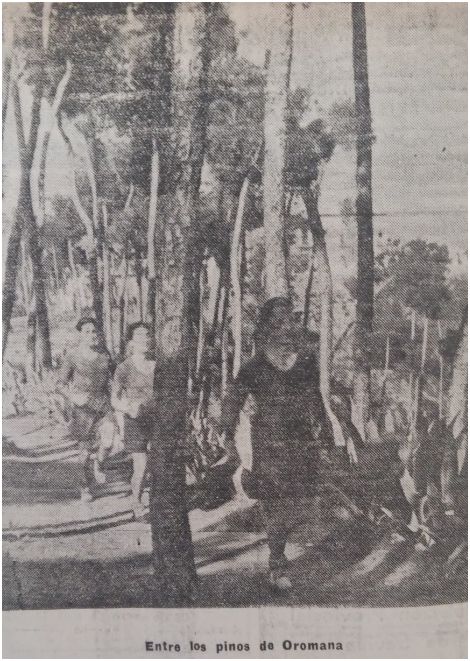

El domingo 9 de enero es el Stadium de Los Cármenes el marco elegido para el tercer partido de la gira. Al igual que en los dos anteriores la recaudación obtenida irá en beneficio del Ejército, y la prensa local se encarga de caldear el ambiente previo para que la afición responda: “Cádiz y Málaga han dado la nota de patriotismo agotando todas las localidades, y haciendo una recaudación brillantísima. Granada no puede ser menos en este alarde de buenos sentimientos”. El día 11 de enero el equipo nacional volvió a Sevilla, concentrándose en Alcalá de Guadaira, concretamente en Oromana, donde continuaría la preparación para el partido de Lisboa.

El día 11 de enero el equipo nacional volvió a Sevilla, concentrándose en Alcalá de Guadaira, concretamente en Oromana, donde continuaría la preparación para el partido de Lisboa. “La solución a todos estos resultados estriba en el fútbol aficionado. Ahí es donde surgen los jugadores. Y como no hay jugadores en esta categoría…Por otra parte, creo que en estos momentos no contamos con jugadores de talla. Los hay de club, pero no hay fenómenos”.

“La solución a todos estos resultados estriba en el fútbol aficionado. Ahí es donde surgen los jugadores. Y como no hay jugadores en esta categoría…Por otra parte, creo que en estos momentos no contamos con jugadores de talla. Los hay de club, pero no hay fenómenos”. “El fútbol español es un desastre y el de la selección acusa todos los defectos de los clubs, corregidos y aumentados, ya que los jugadores no se ven más que cuando tienen que jugar un partido. ¡Mucha cultura física, muchas carreritas y tal, pero de balón cada día menos! Y así pasa, que el jugador –salvo excepciones, claro- no sabe controlar la pelota, no sabe pasar, no sabe jugar, en una palabra…¡Si no se tira a puerta, no se pueden meter goles!. Y esto se ha olvidado casi por completo. Un desastre! ”.

“El fútbol español es un desastre y el de la selección acusa todos los defectos de los clubs, corregidos y aumentados, ya que los jugadores no se ven más que cuando tienen que jugar un partido. ¡Mucha cultura física, muchas carreritas y tal, pero de balón cada día menos! Y así pasa, que el jugador –salvo excepciones, claro- no sabe controlar la pelota, no sabe pasar, no sabe jugar, en una palabra…¡Si no se tira a puerta, no se pueden meter goles!. Y esto se ha olvidado casi por completo. Un desastre! ”. Carlos Pardo, en su columna de El Mundo Deportivo, decía esto: “…Si este resultado deshonroso, no quizá “per se” sino como gota final que desborda un vaso de errores, complacencias y comodidades, no hace temblar hasta los cimientos de todo el edificio federativo del fútbol español, eliminado de Méjico y perdiendo incluso ante el más pequeño adversario de su grupo, en partido que no contaba ya por estar ambos fuera de combate, es que no hay salvación para este fútbol de nuestros pecados, del que nadie, por mal que lo haga, quiere apearse. La palabra dimisión está borrada hace tiempo del diccionario del fútbol español en todos los niveles… Pueden los “millonarios” de nuestro fútbol volver a sus playas lujosas, a sus “chalets”, y sus canoas, a sus automóviles deportivos, a su vida fácil y fastuosa, aupados a ella por el entusiasmo de estos miles de fanáticos que con su admiración han puesto el fútbol en su terreno imposible, tanto desde el punto de vista social y económico…Algo que debe convulsionar al fútbol español…si es que hay todavía seriedad”.

Carlos Pardo, en su columna de El Mundo Deportivo, decía esto: “…Si este resultado deshonroso, no quizá “per se” sino como gota final que desborda un vaso de errores, complacencias y comodidades, no hace temblar hasta los cimientos de todo el edificio federativo del fútbol español, eliminado de Méjico y perdiendo incluso ante el más pequeño adversario de su grupo, en partido que no contaba ya por estar ambos fuera de combate, es que no hay salvación para este fútbol de nuestros pecados, del que nadie, por mal que lo haga, quiere apearse. La palabra dimisión está borrada hace tiempo del diccionario del fútbol español en todos los niveles… Pueden los “millonarios” de nuestro fútbol volver a sus playas lujosas, a sus “chalets”, y sus canoas, a sus automóviles deportivos, a su vida fácil y fastuosa, aupados a ella por el entusiasmo de estos miles de fanáticos que con su admiración han puesto el fútbol en su terreno imposible, tanto desde el punto de vista social y económico…Algo que debe convulsionar al fútbol español…si es que hay todavía seriedad”. Decía Honoré de Balzac que “el bruto se cubre, el rico se adorna, el fatuo se disfraza, y el elegante se viste”. Si me lo permiten, haciendo un símil con la camiseta española a lo largo de su historia, ¿se han vestido todas estas…? .

Decía Honoré de Balzac que “el bruto se cubre, el rico se adorna, el fatuo se disfraza, y el elegante se viste”. Si me lo permiten, haciendo un símil con la camiseta española a lo largo de su historia, ¿se han vestido todas estas…? . «De mi nacimiento y demás circunstancias, las gentes saben más que yo; muchas hay que me vieron nacer, y grabado se les quedó el día y la hora. Claro que sus datos no concuerdan con los míos, y en disputar cuáles son los exactos no me enredo, que mi fe de bautismo y certificado de nacimiento, capaces son de tomarlos como falsos y amañados. No obstante, conste que éste último asegura que nací el 21 de enero de 1901.» (1)

«De mi nacimiento y demás circunstancias, las gentes saben más que yo; muchas hay que me vieron nacer, y grabado se les quedó el día y la hora. Claro que sus datos no concuerdan con los míos, y en disputar cuáles son los exactos no me enredo, que mi fe de bautismo y certificado de nacimiento, capaces son de tomarlos como falsos y amañados. No obstante, conste que éste último asegura que nací el 21 de enero de 1901.» (1)