Las otras víctimas de la Guerra Civil (4)

No todas las víctimas de la Guerra Civil tuvieron nombre y apellido. Hubo entre ellas, también, sociedades mercantiles lastradas económicamente hasta su desaparición virtual o efectiva, por las multas monstruosas que a sus propietarios les fueren impuestas, como simpatizantes o sustentadores de alguna facción adscrita al bando perdedor. Fue el caso de la naviera Sota-Aznar, por ejemplo. Los De la Sota, con distintas consejerías en los bancos de Bilbao y Vizcaya, o compañías aseguradoras y metalúrgicas, dueños de un valioso patrimonio inmobiliario, habían actuado desde los lejanos tiempos del nacionalismo vizcaitarra como sostén económico del Partido Nacionalista Vasco, amén de tutelar desde hacía años al Athletic Club. Durante la Guerra Civil no sólo continuaron ejerciendo las mismas funciones, sino que su apoyo a cuanto representara el gobierno del Lehendakari Aguirre nada tuvo de ocultación prudente o disimulo. Así las cosas, apenas se hubo inclinado la balanza hacia el lado “nacional”, verían cernirse sobre ellos el galope de los cuatro jinetes apocalípticos. Como pago a la multimillonaria multa impuesta, les fueron confiscadas distintas propiedades inmobiliarias. Entre ellas, los palacios bilbaínos de la Plaza Elíptica -convertido en Gobierno Civil hasta la reinstauración democrática- e Ibaigane -actual sede del Athletic Club, luego de haber servido para distintos usos, sufrir saqueos y eludir milagrosamente la piqueta especulativa-, o una manzana de viviendas nobles en el ensanche de la Gran Vía, hoy patrimonio histórico. Pero además, los De la Sota vieron como su naviera acababa en manos de la familia Aznar, hasta entonces socios de segundo rango, para quienes desde el nuevo régimen todo fueron lisonjas, en pago a su adhesión sincera e inquebrantable. Los De la Sota, por pura rebeldía, acabaron constituyendo otra naviera de pequeña dimensión, matriculada fuera de España, en cuyos mástiles ondeaba la ikurriña tan pronto sus buques se hacían a mar abierto, y donde el idioma a bordo siempre fue el euskera.

Otros, en cambio, resolvieron su porvenir apoyando la sublevación desde los días previos, o sumándose a ella cuando la oportunidad o el cálculo meticuloso así se lo aconsejaron. Si el marqués de Luca de Tena o Juan March pusieron algo más que un granito de arena para impulsar la asonada, tampoco el ingeniero Goicoechea anduvo escaso de reflejos. Cambiase de bando con o sin los planos del cinturón de hierro bilbaíno, según distintas tesis sostuvieron, resulta innegable que su aproximación al régimen concluiría en financiación para el proyecto de tren articulado ligero, el “Talgo”, sueño devenido en realidad merced al dinero de los Oriol.

Y puesto que la depuración alcanzó a empresas, empresarios, gente del deporte o el artisteo, u hombres y mujeres de a pie, tampoco podían quedar al margen los clubes de fútbol. Máxime cuando resonando aún el eco de los últimos disparos, prohombres del nuevo estado ya advertían sobre cambios radicales. Así, el coronel Troncoso, nuevo mandamás del fútbol, en entrevista publicada por “ABC” el 24 de mayo de 1939, afirmaba que ya podían ir olvidándose clubes y futbolistas de ser esas entidades empeñadas en funcionar con independencia, y hasta con anarquía; que en adelante debían convertirse en sumisos mecanismos deportivos del Estado. Resumiendo, palo para incumplidores en el pasado, e intolerancia absoluta ante cualquier amago de futuros incumplimientos.

Durante los últimos años, toda la historiografía del F. C. Barcelona pone especial énfasis en contemplar a la entidad “culé” como gran víctima del franquismo más intransigente. Todo ello sustentado en proclamas desde la prensa y posteriores actuaciones, harto explícitas.

El 4 de abril de 1939, el semanario deportivo “Marca” cerraba un extenso artículo con clarísimo aviso a navegantes: “Al Barcelona F. C. como entidad deportiva, nuestra admiración. Como incubador de ideas alejadas de la manera de ser y de sentir de todo buen español, el desprecio y la justicia de Franco”. El mismo medio, días antes (29-III-1939), al repasar la parálisis futbolística en una Cataluña recién tomada por los “nacionales”, se hacía eco de la salida hacia Barcelona de algunos federativos, con la ardua misión de investigar a cuantos directivos, de nuevo cuño o recuperables del pretérito, estuviesen capacitados para tomar las riendas de la nueva Federación Regional y los distintos clubes. Las tres últimas frases de aquel suelto tampoco auguraban nada bueno: “Del Barcelona nada se sabe. Aunque no tendría nada de extraño que se cambiaran los colores de su camiseta, y que su escudo cambiara también. Predomina el criterio de que en vez de Barcelona se denomine, resucitando un viejo rótulo, el España”. Por otra parte, la ficha policial de esa entidad, sin añadir nada nuevo, daba pie a más sobresaltos al incidir en sus repetidos alardes catalanistas.

Martín Vantolrá, expedicionario del Barça en la gira americana, se quedó en México, ennoviado con la sobrina del presidente Lázaro Cárdenas y rubricando un contrato funcionarial de instructor deportivo.

Pero siendo cierto todo esto, así como que el club azulgrana hubiese pechado con sanciones durante la dictadura de Primo por desacato al himno nacional, o estuviese presente en actos políticos catalanistas con banderas de sus colores, no es menos verdad que salió muy bien librado, si tenemos en cuenta ciertos hechos, dignos de análisis.

Su gira americana, por ejemplo, en plena contienda civil. O la espantada de no pocos componentes, unos afincándose en México -Vantolrá, Munlloch, Gual, Pedrol, Iborra o Fernando García-, país que no reconocía el nuevo estado franquista, y otros -Balmanyá, Escolá, Zabalo, Juan Rafá, Cabanes y Raich- recetándose un periodo de meditación, lejos de trincheras, balas y obuses, mientras seguían jugando al fútbol con el Sète, Troyes, Metz, Alés o Racing Club de París. Sin pasar por alto, desde luego, la adscripción política de su presidente José Suñol, diputado de Esquerra Republicana y víctima de la contienda, en la sierra de Guadarrama. El F. C. Barcelona, como bien es sabido, no perdió sus colores ni fue obligado a competir bajo el nombre de España. Y si las modificaciones en su escudo apenas pasaron de lo testimonial, su traslación de Foot-ball Club a Club de Fútbol obedeció a las mismas razones que convirtieron a los Racing, Sporting, o Athletic, en Reales o Atléticos: una muy pintoresca intención de erradicar barbarismos, aun a costa de engendrar vocablos tan disparatados como “jeriñac”, para el coñac, al producirse mayoritariamente en Jerez de la Frontera las marcas autárquicas.

En todo caso, el F. C. Barcelona no fue peor tratado que otras muchas entidades. ¿Qué decir, si no, de aquellas claramente asociadas a la República, hasta el punto de ostentar su nombre o lucir camisetas tricolores?. Y otro tanto de los que pudiéramos considerar clubes de inspiración obrerista. A unos y otros se les negaría el derecho a continuar compitiendo, o se les puso tantas trabas como a los palmesanos Athletic y Baleares, que para sobrevivir acabarían fusionándose. Tampoco el Levante lo tuvo fácil. Tanto sus directivos como los propios futbolistas estuvieron bastante mal mirados, ante el peso de su reciente pasado y representar a “la pequeña Rusia”, como se conocía al área del cabanyal valenciano. Si sentirse aplastados por la bota militar fue asistir a la depuración de numerosos directivos, o apelar al socio Jaime Sabaté Quexal, excombatiente en el bando victorioso, para obtener del gobierno civil un plácet a la reanudación de actividades, su humillación no fue mayor a las vividas por el Athletic Club, Arenas de Guecho, Real Unión de Irún, Deportivo Alavés, Real Sociedad de San Sebastián, Stadium Avilesino, Oviedo, Sporting de Gijón, Valencia, Don Benito, Badajoz, Tolosa o Eiriña.

Otros detalles, además, empañan un tanto ese ferviente catalanismo “culé”. O por lo menos el de sus futbolistas durante la guerra. Sirva como referencia la comparación entre el número de soldados republicanos azulgrana, y los de otras entidades de su entorno más próximo. Real Club Deportivo Español y Gerona C. F. aportaron 18. Trece el Centro de Deportes Sabadell. Once el C. F. Badalona y sólo 8 el Club Deportivo Granollers, en tanto otras entidades más modestas, como Mataró, San Cugat o Pueblo Nuevo, veían partir hacia el frente luciendo pañuelo rojo y gorra miliciana, a la práctica totalidad de sus plantillas. El F. C. Barcelona si bien tuvo a 11 de los suyos abrazando la causa republicana, lo cierto es que pronto dejarían fusiles y bayonetas por mor de aquella gira, arreglándoselas luego para que el océano, o los Pirineos, los separasen del peligro. Cada cual, entonces, actuó conforme mejor supo o pudo, sopesando ideales, credos y arrojos, pero sin desoír nunca al más elemental de los sentidos: el de supervivencia. Y a ese respecto los clubes tampoco anduvieron a la zaga, conscientes de que su indefinición, o el simple error proclamando afectos, pudiera complicar muy seriamente su devenir. Sirvan como muestra un par de ejemplos.

Ya en agosto de 1936, con la isla mayor del archipiélago balear decantada hacia el bando “nacional”, el Gobernador Militar de Palma daba a conocer a través de la prensa local un escrito remitido desde el Club Deportivo Mallorca: “En los momentos de altísima emoción patriótica que vivimos, por la generosa entrega del Ejército de Salvación que ha de redimir España de los enemigos que la quieren hundir, nos es muy grato en nombre de este club, la mayoría de cuyos componentes están alistándose en las distintas organizaciones y milicias que luchan para aquel fin, testimoniar a V. E. la más ferviente adhesión y entusiasmo por la noble causa. ¡Viva España!”.

Por su parte el presidente del Español barcelonés, Genaro de la Riva, manifestaba en una epístola de mediana extensión a Javier Mendoza, presidente de la Federación Catalana: “Muchos años hace que, en evitación de que el Real Club Deportivo Español pudiera llegar a ser dirigido por gentes antiespañolas, me hice cargo de la presidencia”. El Club Deportivo Español que, recordémoslo, por mor de las muy puntuales circunstancias vividas en la ciudad condal, había aportado 18 futbolistas al ejército republicano. No obstante, la propia ficha policial del club “periquito” difícilmente hubiese podido ser más explícita respecto a la ideología imperante entre los blanquiazules: “Ha sido el único club de Cataluña que se ha significado como verdaderamente españolista”.

La Real Sociedad Alfonso XIII, antecesora del Real Club Deportivo Mallorca y dicho sea como curiosidad, había acreditado idéntica diligencia cuando, viniendo mal dadas para la monarquía (14-IV-1931), hizo que su conserje pasease por las calles y plazas más concurridas de Palma con un pizarrón, donde se informaba que el Alfonso XIII pasaba a denominarse C. D. Mallorca.

Entre el Mallorca y el Español, muchas otras entidades, sin exclusión de casi todas las importantes, fueron sumándose al coro, incluyendo, en algún caso, gestos como el del bilbaíno Athletic Club, desde donde pusieron a disposición del gobierno franquista en Burgos la totalidad de sus trofeos, para que la plata, una vez fundida, contribuyese modestamente a los incontables gastos de campaña. El gobierno burgalés remitiría una amable respuesta al club rojiblanco, agradeciendo su implicación, aun declinando de facto esa oferta. Es probable que de dicha correspondencia hoy no quede rastro en Ibaigane.

Los futbolistas, en todo caso, continuaron siendo víctimas propiciatorias tras el conflicto, por dos razones fundamentales: la ejemplaridad pretendida en aquellos castigos, ante la notoriedad de los encausados, y el terrible efecto que doce o dieciséis meses de suspensión suponían para cualquier carrera deportiva, forzosamente breve. Casi todos los clubes, en cambio, con sanciones o sin ellas, seguirían teniendo abiertas las puertas del futuro, al ser las suyas andaduras de largo aliento.

Francisco Iriondo jugó en Francia la temporada 1935-36 y durante parte de la Guerra Civil estuvo en España. Tan pronto fue historia la ocupación alemana en el país galo retornó a su fútbol, enrolándose en el Séte.

Ya han asomado en otros capítulos las sanciones aplicadas a cuantos con edad para ser movilizados, preferirían esquivar riesgos enrolándose en el fútbol francés. Pero si no todos pecharon con ellas, los hubo, incluso, que por ofrecer biografías tan enmarañadas como en apariencia incongruentes, ni siquiera verían sus nombres en las listas de desafectos. Y en todo caso, la vara de medir a los refugiados en Francia fue mucho menos rígida que la empleada con quienes, tras el naufragio deportivo del Euskadi, tuvieron que apañárselas por México, Argentina o Uruguay.

El atacante guipuzcoano Francisco Iriondo Orozco, y el gran defensa Ramón Zabalo Zubiaurre, constituyeron casos difícilmente definibles. El primero, luego de disputar la temporada 1931-32 con la Cultural de Durango y competir con el Arenas de Guecho los dos ejercicios siguientes, en 1ª División, fichó por el Español barcelonés, hasta que en julio de 1935, después de haber anotado 14 goles en 19 partidos de Liga, aceptase una suculenta oferta del Séte, traducida, al cambio, en 10.000 ptas. La suya, en apariencia cuando menos, no habría sido una deserción política o inspirada por la prudencia. Máxime si consideramos que durante la Guerra Civil estuvo disputando algunos partidos con el Deportivo Alavés. Este hecho, apuntalado en los avales que el propio club vitoriano le extendiese, bastó para despejar cualquier sospecha. Nadie le puso trabas para seguir jugando en Mendizorroza la temporada 39-40, ni para lucir los colores del Levante desde el 40 hasta el 42. O aún menos para extenderle un pasaporte cuando éstos se suministraban con cuentagotas, puesto que a sus 32 años (temporada 44-45) volvería a dejarse caer por el Séte, en una Francia recién liberada, con Hitler cercado, colaboracionistas entre barrotes y no pocas mujeres bien cubiertas con pañuelos para esconder sus cráneos rapados al cero. Iriondo fallecería en San Sebastián, el 14 de enero de 1983.

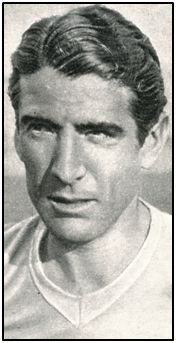

Zabalo, uno de los mejores defensas europeos en su tiempo y protagonista de las más sabrosas polémicas, aún hoy sigue ofreciendo una biografía por demás poliédrica.

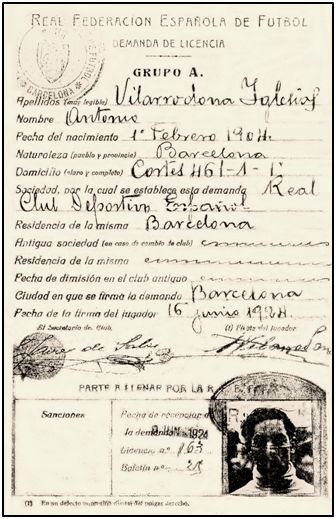

A causa de su nacimiento coyuntural en Inglaterra (South Shields, 10-VI-1910), cuando el F. C. Barcelona decidió incorporarlo desde el Fortpiense, no poseía nacionalidad española, circunstancia que le impedía jugar con ficha profesional. Pactó entonces con la directiva azulgrana su nacionalización, a cambio de alguna cantidad económica y la promesa de que cuando fuese llamado a filas cumpliría el servicio militar como soldado de cuota, corriendo ésta(*) a cargo de su nuevo club. No nacionalizarse implicaba para él la libranza del servicio militar, algo que ansiaba, aún a costa de ser declarado prófugo por el gobierno británico. Dicho de otro modo, el interés “culé” resolvía sus dos preocupaciones: ni “mili”, ni expediente rubricado en Londres. Todo eso ocurría a lo largo del ejercicio 1928-29.

Pero en enero de 1932, ante la evidencia de que ni le incrementaban el sueldo, conforme a lo prometido -cobraba 600 ptas. al mes tras la rebaja general a la plantilla, lo que para él se tradujo en merma de 20 duros-, y entendiendo discriminatorias las 1.000 ptas. mensuales liquidadas por los brasileños Dos Santos y Jaguaré, utilizados únicamente en choques amistosos, se declaró en rebeldía, amenazando con una de estas dos soluciones: o plantarse un año sin competir, o solicitar de nuevo a la nacionalidad británica, puesto que aún le quedaba el recurso de abrazarla por voluntad propia, tras cumplir los 21 años. Su órdago halló una inmediata respuesta de la directiva azulgrana: Si no estaba dispuesto a actuar civilizadamente, tampoco existían razones para solventar sus reticencias con el servicio militar obligatorio. Así las cosas, acabaría ingresando brevemente en el Regimiento Badajoz, ayudado durante esa rápida “mili” por el Barcelona, a cuya disciplina se reincorporó tras 5 meses de rebeldía. Los dimes y diretes, sin embargo, no habían hecho sino empezar, puesto que al estallar el conflicto civil pidió de tapadillo, y obtuvo, la nacionalidad inglesa (30-VII-1936), que en su opinión le ofrecía más garantías de inmunidad. Según trascendió más tarde, se lo habría comunicado al F. C. Barcelona donde seguía sin renovar, emplazándoles a tomar las medidas legales de cara a su futuro deportivo, lo que en la práctica significaba amortizar una plaza en el cupo de extranjeros. Para entonces, aclarémoslo, ya había defendido internacionalmente a España en 11 ocasiones.

La Guerra Civil lo condujo a Francia, no clandestinamente, sino con todos los sellos reglamentarios en un pasaporte británico. Y como inglés, naturalmente, tuvo que tramitar su ficha la Federación gala, habilitante para competir con el Racing de París. Sus veleidades quedarían al descubierto mientras defendía la camiseta parisina, cuando su nombre figuró entre los posibles integrantes de una selección europea conformada para medirse a Inglaterra en un partido amistoso. Los periodistas hicieron muy bien sus deberes y saltó el escándalo: ¿Cómo iba a jugar contra Inglaterra un súbdito inglés?. Porque Zabalo podía haber sido internacional con España, pero en ese momento era no menos británico que Horatio Nelson, almirante en la batalla de Trafalgar, o el propio Winston Churchill.

Tras su periplo francés, la temporada 1942-43 se convirtió en entrenador de la U. D. Melilla, entonces militante en categoría Regional. Y con ese mismo equipo todavía disputó 2 partidos amistosos la pretemporada 1943-44, antes de regresar al Barcelona para asomar en un partido liguero correspondiente al ejercicio 44-45. A lo largo de varios lustros no faltaron informadores tejiendo fábulas respecto a su reingreso en nuestro fútbol, bien es verdad que cuando sus días de corto ya olían a historia. “Como inglés -dijeron-, nuestra Federación debería haberlo vetado, pues entonces no se admitía la incorporación de extranjeros. Enorme desconocimiento y poquísima memoria, toda vez que el portillo federativo siguió abierto de par en par a los foráneos, con las limitaciones de dos por club vigentes hasta 1936, sin duda porque nadie reparó en ello y nuestras entidades balompédicas estaban para pocos dispendios. ¿Acaso no vino el mexicano Borbolla cuando Santiago Bernabéu advirtiera que nada ni nadie podía entorpecer su fichaje?

Hoy, además, sabemos que Ramón Zabalo, inglesito de pega cuando su país se hallaba enredado en una guerra por demás cruenta, se inscribió como nacido en la localidad barcelonesa de Fort Pio y todo el mundo hizo la vista gorda, probablemente porque tanto nuestro país como toda Europa tenían problemas mucho más acuciantes.

Ya alejado del balón y su mundo, el defensa de las idas y vueltas, guiños, reguiños y veleidades oportunistas, regentó una fábrica de lejías y productos químicos, falleciendo en Viladecans, Barcelona, el 3 de enero de 1967, a los 56 años, víctima de un síncope cardiovascular.

Más confusos aún se antojan los pasos del defensa José Arana Gorostidi, empezando por su misma fecha de nacimiento, puesto que mientras vistió de cortó estuvo ofreciendo como oficiales el 24 de noviembre de 1913, y el 27 de abril de 1912. Al igual que Iriondo, pasó por el Deportivo Alavés (31-32 a 33-34), desde donde saltaría al F. C. Barcelona (34-35) y Club Atlético Osasuna (35-36), en condición de cedido por los catalanes. Consta que durante la guerra, en lo que debería haber sido campeonato 1937-38, jugó con el Recuperación de Levante, equipo adscrito a un cuerpo militar del bando “nacional” empleado en trabajos de reconstrucción, entre cuyos miembros espigaría luego abundantemente el Valencia C. F. Pero la vida militar no debió convencerle, porque durante ese mismo ejercicio 37-38 aparece enrolado en el Girondins de Burdeos, desde donde pasó al Rubaix mediado el campeonato siguiente, y al Excelsior, ya en 1939-40. Si con uniforme o sin él dio la espantada, como parecen sugerir sus movimientos a uno y otro lado de la cordillera pirenaica, supo salir muy bien librado, pues durante la temporada 1941-42 disputaría 2 partidos ligueros con un Atlético Aviación que renovaba el título obtenido doce meses antes. Después, nuevos saltos al Club Deportivo Málaga, Algeciras y Atlético Tetuán, para colgar las botas con 35 ó 36 primaveras a cuestas.

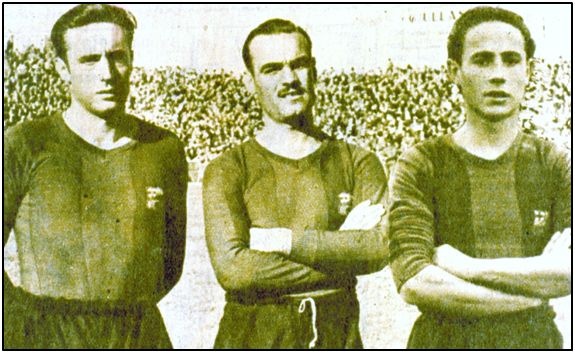

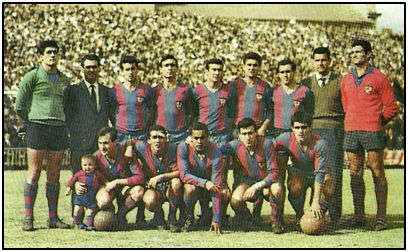

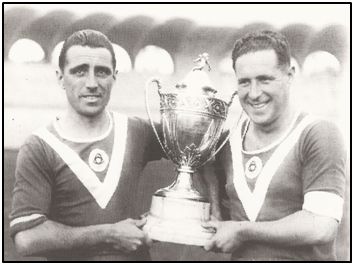

Mancisidor y Urtizberea posan con el trofeo de campeones (de 2ª División) conquistado por un Girondins muy españolizado.

O contó con muy buenos padrinos, según parece apuntar su paso por el equipo de los aviadores, o tal vez prestase algún “servicio” al bando vencedor, que hasta hoy nadie ha sido capaz de alumbrar. Sobre lo que no cabe ninguna duda es que su carácter no le ayudó a cuajar como el extraordinario defensa que en realidad era. Formidable atleta y gran jugador de pelota a mano, unía a su prodigiosa velocidad un aire altanero, displicente en exceso, que le llevaba a actuar con una insultante seguridad en sí mismo. Cuando tuvo que marcar a Guillermo Gorostiza, por ejemplo, considerado el extremo más rápido en su tiempo, se permitió el lujo de dejarle escapar varias veces, a posta, para darle alcance luego y cortar la jugada. Estos alardes, si bien solían ser coreados desde la grada, no gustaron ni en el vestuario “culé” ni en los despachos del club azulgrana, propiciando a la postre su salida. Y eso que aquel terceto defensivo -Nogués; Arana, Zabalo- podía haberse convertido en todo un clásico.

Alguien escribió un día, y otros copiaron, que el Girondins de Benito Díaz, Urtizberea, Mancisidor, Torredeflot, Artigas y Paco Mateo, se proclamó campeón de Francia. No es cierto. Nuestros vecinos disputaban entonces dos Ligas distintas e inconexas. Y además el Girondins, equipo menor, competía en 2ª División. Si acaso pudiéramos considerarlo virtual campeón de 2ª, puesto que los bordeleses reforzados con sangre española se impusieron al Sport Club Fives, de la otra zona, el 25 de mayo de 1941, en un choque no reglado. Es verdad, en cambio, que un Girondins ya sin Artigas, Urtizberea y Torredeflot, disputó la final de Copa correspondiente a 1943.

El extremo Domingo Torredeflot Solé (Barcelona 29-VI-1905), suele quedar en el tintero al repasar los avatares de quienes un día vieron a Benito Díaz acercarse a las alambradas de los campos de refugiados franceses, para llevárselos a Burdeos. Y probablemente tenga que ver en ello que a este lado de los Pirineos ya se le diera por amortizado. Abrelatas del Sans, antes de oficializarse el Campeonato de Liga, lo inauguró con el Valencia, en 2ª División. Logrado el ascenso a 1ª en 1931, siguió rindiendo a satisfacción hasta el verano de 1935, aunque eso sí, salpicando sus buenas actuaciones con soberanos escándalos fuera del campo y prácticas de pugilismo sobre el césped, al responder sin miramientos a cuantos le entraban con dureza. Y es que pese a ejecutar siempre el mismo regate -finta de zurda y escapada por la derecha- aquella potencia y velocidad tan suya, traducida en el apodo de “Chevrolet”, le bastaba para irse casi siempre. Cuando sustituía la camiseta y el pantalón corto por ropas de calle, podría decirse que su vida, aun no entrando en detalles, era bastante agitada. Sabía sacar provecho a su rostro no muy agraciado, aunque simpático, circunstancia que con alguna regularidad acababa enredándole en trifulcas muy sonadas. Una de ellas, resuelta a porrazo limpio en cierto bar de dudosa nota, al que acudió acompañado por el canario Castro, se zanjó con multa gubernamental, la expulsión inmediata del insular y el compromiso valencianista de ponerlo a la venta con carácter inmediato.

Pero la directiva “ché” no encontró a nadie dispuesto a pujar. Le faltaban meses para cumplir la treintena y seguía escapándose por su banda. Cualquiera que lo mirase de cerca acababa viendo al poderoso “Chevrolet” de antaño. ¿Acaso el eco de sus correrías mundanas le habría puesto etiqueta de caso perdido?. Tal vez. Aunque, sobre todo, aquellos directivos eligieron mal el momento de ponerlo en su escaparate, puesto que nuestro fútbol, e incluso el país, no vivía su mejores tiempos. Por un lado las tardías secuelas del crac económico estadounidense, traducido en desplome bursátil, catarata de quiebras bancarias, cierre crediticio e imparable caída de la demanda, y por otro la inestabilidad política local, el desabastecimiento alimentario, fruto del órdago latifundista a la República ante su anunciada ley de reforma agraria, y un nuevo pistolerismo rampante, dejaban poco resquicio al despilfarro deportivo. Finalmente sólo el Barcelona demostraría algún interés. Un club, por cierto, que meses antes había aligerado cuentas mediante la rebaja de fichas o prescindiendo de sus elementos más caros. Torredeflot, en suma, vistió de azulgrana durante el último ejercicio prebélico, sin descollar penas.

Su cruce fronterizo durante la guerra y militancia en el Girondins, debería haberle llevado a las listas de depuración. Pero todo indica que nadie pensó en él al redactarlas y sus 34 años lo consignaron en el cajón de venerables retirados. Falleció sin estrenar la setentena, el 27 de enero de 1974.

Si tampoco figuró en ellas Salvador Artigas (Talavera de la Reina, Toledo, 20-VII-1914), fue sólo porque ni se planteó el retorno, consciente de que los vencedores le tendrían preparada una buena ración de pan duro, rejas, o trabajos forzados. No sólo había combatido con los republicanos sino que él mismo, tan parco en palabras, aseguró más de una vez haber sido el último aviador de la República; algo imposible si compitió con el Girondins la temporada 1938-39, cuando la aviación gubernamental aún continuaba surcando cielos.

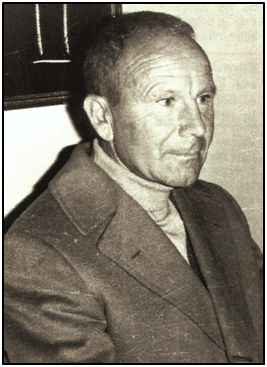

Salvador Artigas. Casi toda su carrera de futbolista desarrollada en Francia y entrenador a este lado de los Pirineos, con alguna escapadita a Burdeos, para dirigir a “su” Girondins.

Se había dado a conocer como futbolista en el Gracia barcelonés (temporada 33-34), desde donde pasó al Levante, entonces en 2ª División. No era, en puridad, jugador profesional, puesto que compaginaba sus estudios de Farmacia en Valencia con la actividad deportiva, cuando en 1935 el Madrid, a quien la República dejó sin corona, se planteara su fichaje muy seriamente. Fue sometido, de hecho, a las preceptivas revisiones médicas, descubriéndosele entonces una lesión que los facultativos consideraron de mal arreglo. Obviamente erraron en su apreciación, cerrándole, de paso, las puertas del club blanco. Luego, durante la Guerra Civil, participó en los encuentros de la Liga Mediterránea cuando su compromiso militar se lo permitía. Hasta que viéndolo todo perdido y sin ánimo para aguantar purgas emprendiese, como muchos, la senda del exilio a Francia, para ser rescatado por Benito Díaz, personaje al que nunca se agradeció suficientemente la ayuda a tantos compatriotas desesperados.

El Girondins constituyó para él no un flotador de corcho en pleno naufragio, sino primera escala en el balompié galo, donde acabaría cuajando una carrera envidiable, tanto en Le Mans como en el Stade Rennais a partir de 1944. Ya iniciado el ejercicio 49-50, con 133 presencias en la máxima categoría sólo en Rennes, y 8 goles cantados, una vez más mediante los buenos oficios de Benito Díaz, aceptó fichar por la Real Sociedad de San Sebastián, transcurridos 11 años desde su fuga y 3 larguitos desde la promulgación de un decreto garantizando el retorno sin represalias a cuantos no tuviesen pendiente algún crimen. O sea, cuando ya otros se habían acogido a dicha formulación legal, sin pechar con grandes sobresaltos. Tres temporadas con la camiseta blanquiazul justificaron que aún con 37 veranos a cuestas, estaba para prolongar su estancia. Pero lejos de renovar contrato volvería a Rennes, para competir durante tres campañas más, las dos últimas en 2ª División, hasta colgar las botas con 40 años e iniciar una nueva etapa como entrenador duro, exigente y espartano. Su posterior andadura en los banquillos lo llevaría hasta la Real Sociedad, Girondins, Barcelona, Sevilla, Valencia y At Bilbao, donde sería apodado “Monje de Hierro” por su extrema austeridad. Vivía en las propias instalaciones de Lezama, aislado, entregado en cuerpo y alma a una especie de sacerdocio futbolístico, cual asceta del medioevo. Llegó incluso a formar un breve triunvirato con Miguel Muñoz y Luis Molowny al frente de nuestra selección nacional, falleciendo octogenario en su retiro de Benidorm, el 6 de setiembre de 1997, víctima de un ataque cardiaco.

El precoz delantero irundarra Santiago Urtizberea Oñativia, también se tomó con tranquilidad lo de rehacer maletas en Francia. Su precocidad, por cierto, tendría por corolario una longevidad no menos digna de elogio. Con 15 años ya asomaba a las alineaciones del Real Unión de Irún, la temporada 1924-25, y allí siguió compitiendo hasta que en 1932, con 23 años recién cumplidos, se incorporase al Donostia, denominación republicana de la Real Sociedad, desandando el camino hasta Irún en 1934, ya con la histórica entidad descendida a 2ª División. Tanta vecindad fronteriza se tradujo para él, tras la pronta caída de Guipúzcoa, en fácil cruce del Urumea y petición de acogida en el Girondins y el Bordeaux, los dos clubes bordeleses de la época. Aunque fue en el Girondins donde su apellido iba a convertirse en clásico desde 1939 hasta 1948, próximo ya a su trigésimo noveno cumpleaños. “El Tanque” apodo por el que se le conociese en Irún, dada su acometividad, tampoco figuró nunca en las listas de sujetos a represalias. Volvió a España ya retirado y falleció en su Irún natal, con los fríos del 17 de enero de 1985.

José Luis Molinuevo regresó a Bilbao desde Francia tras promulgarse el decreto que facilitaba el retorno a cuantos exiliados estuviesen libres de delitos relacionados con la Guerra Civil.

Jaime Mancisidor, también irunés y compañero suyo tanto en el Real Unión como en el Girondins -aquí desde 1937 hasta 1943-, sí apareció en una de las primeras relaciones, para ser tachado de inmediato, sin duda al no atisbarse en él deseos de rápido retorno. Según anticipasen numerosos medios, iba a ingresar en el Real Madrid la temporada 1942-43, cuando parecía haberse evaporado esa fiebre fiscalizadora tan viva sólo treinta meses antes, y sin promulgarse aún el decreto favorecedor de no pocos retornos. Pero a última hora las cosas se torcieron, quizás, como entre líneas sugiriese un periódico donostiarra, al no tener muy claro el futbolista cómo pudiera tomar su vuelta al país parte de la afición blanca. Cualesquiera que fuesen sus motivos para seguir un año más en Burdeos, corría 1943 cuando suscribió contrato con la Real Sociedad, donde continuaría el ejercicio 44-45, tras sustanciarse el descenso donostiarra a 2ª. A partir de ahí tres años más en su Real Unión, para colgar las botas con 38 años.

Todo induce a pensar que la terquedad de los hechos -hambruna, enfermedades, desabastecimiento energético, estraperlo, miseria en amplias capas de la población, salarios insuficientes y volatilización de sueños imperialistas o germanófilos- llevaba a la realidad nacional por vericuetos un tanto alejados del discurso hueco y las soflamas triunfalistas.

José Luis Molinuevo, en cambio (Bilbao 22-I-1917), portero cuya incorporación al Athletic Club allanase el camino de salida a Ispizua, se mostró mucho más prudente a la hora de planificar su vuelta. Si cuando llegó al club rojiblanco desde el Cantabria Sport, con 19 años, creyó conquistar la cima del mundo, la Guerra Civil, primero, y luego la II conflagración mundial que viviría desde Francia, se encargaron de trocar el sueño en pesadilla. Huido a territorio galo, compitió con el Perpignan, Montpellier y Racing Club de París -en éste de 1944 a 1947- hasta que el decreto amnistiando a los prófugos sin delitos y un sondeo entre próximos al Athletic, para entonces ya Atlético, respecto a su posible reincorporación, le hiciese deshojar la margarita. Su tierra le tiraba, claro, pero la vida en París, aun en el París resultante de la ocupación nazi, se antojaba más llevadera que en una España rescatada de la inanición por el trigo, la carne y las patatas que enviase Juan Domingo Perón desde la Pampa argentina. En el Racing parisino, además, no era un cualquiera. Titular habitual, se había proclamado campeón la campaña 45-46 y gozaba de muy buenas críticas. Finalmente regresaría a su barrio de Deusto, del que se despidiera al entrar en “El Bocho” los “nacionales”, sin escatimar loas hacia el futbol galo: “No es tan competitivo como el español, por más que allí haya grandes jugadores, futbolistas que podrían destacar en 1ª División sin dificultad. El público también apoya, aunque no acuda a los estadios tan masivamente como en nuestro país. Y eso que en Francia las entradas se venden a mitad de precio que aquí”.

Tenía 30 años y los rojiblancos de San Mamés contaban con Lezama para defender su marco, guardameta capaz de lo mejor, junto a cantadas inconcebibles. Razones que a la postre harían del recuperado un suplente de garantías. Nadie, empero, arrojó lodo sobre él o su conducta durante el ya lejano 1937, ni desde el ámbito federativo ni sirviéndose de la prensa. Siguió cumpliendo hasta 1950, instante en que los técnicos bilbaínos vieron en Carmelo Cedrún, aquel chico del Amorebieta, valiente y con carácter, un firme candidato al triunfo. Luego, siguiendo sendas tan socorridas, se hizo entrenador con paso por los banquillos del Basconia, Club Deportivo Orense, en dos etapas distintas, Real Gijón, Pontevedra y Ensidesa. Afincado en Gijón, el portero a quien la guerra y el exilio despojaron de la titularidad en San Mamés al reanudarse nuestras competiciones, falleció octogenario, la Navidad de 2002.

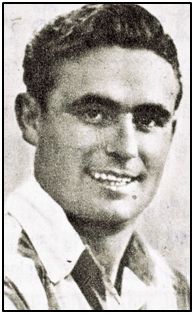

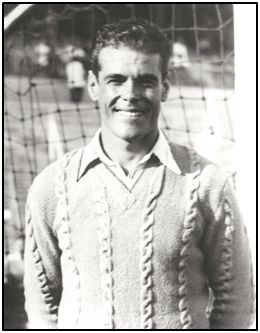

Luis Valle, internacional a quien la guerra convirtió en ilustre desconocido para gran parte de la afición, puesto que habría de desarrollar casi toda su carrera en Francia.

No hubiesen podido regresar a nuestro país, ni aun deseándolo, los hermanos Luis y Joaquín Valle Benítez, hijos de un diputado del Frente Popular por Las Palmas de Gran Canaria.

Luis, excelente medio, había sido internacional ante Yugoslavia, en Belgrado, el 30 de abril de 1933, arañando un valioso empate. Y su trayectoria contemplaba distintos pasos por el Atlético Puerto de la Luz, Victoria de Las Palmas, Castilla y Real Madrid a partir de 1932, o Madrid a secas. Estudiante de Medicina, aguantó en la capital republicana el estallido bélico, junto a su padre, para acabar huyendo a Francia con su hermano Joaquín, meritorio futbolista en el Madrid amateur. Afincado en la Costa Azul, compitió con el Olympique de Niza a partir de 1937, hasta cerrar el ejercicio 45-46, al tiempo que ejercía como entrenador desde 1942 hasta 1948. Nada menos que 165 partidos de Liga y 18 de Copa, amén de numerosos amistosos, resumen su historial junto al Paseo de los Ingleses y al arrullo de la suave brisa mediterránea. Posteriormente, concluida la carrera de Medicina en Francia y convalidado su título, abrió consulta en Las Palmas, fue médico de la Unión Deportiva e incluso entrenador de los amarillos, logrando ascenderlos a 1ª en 1951. La guerra que le impidiese figurar entre los ídolos nacionales en los 40 no lograría, en cambio, cerrarle el paso a la historia del Estadio Insular. Su nombre aún era venerado por la afición canaria cuando el 13 de setiembre de 1974, a los 67 años, se despidiera de la vida en su tierra grancanaria.

Joaquín (18-IV-1916), ariete de tronío y aún hoy máximo goleador en la historia del Olympique de Niza, merced a sus 372 dianas en 395 partidos, también pudo haber puesto boca abajo nuestros campos de juego si su vida no hubiese estado tan en peligro a este lado de los Pirineos. Tenía 20 años largos al debutar con el equipo galo y 32 cuando por fin hizo el viaje de vuelta, en 1948, para ingresar en el Real Club Deportivo Español de Barcelona, ya mermado y en baja forma. Si la afición “perica” contaba con sus virtudes de bombardero, por fuerza hubo de sentirse decepcionada, ya que tan sólo se alineó en un partido de Liga, sin apenas brillo.

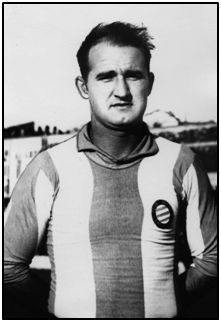

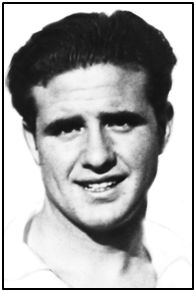

Pedro Areso estaba libre de delitos, regresó tras el decreto “conciliador” y le hicieron la vida imposible. Acabaría desarrollando una amplia andadura en los banquillos de Argentina y Chile.

Pero más, mucho más le costó desandar el camino al galdacanés José Mandalúniz Ealo (19-III-1910), ariete con buen juego aéreo y primo del “Chato” Iraragorri, que hasta el 18 de julio del 36 había lucido los colores de la Sociedad Deportiva Amorebieta, Elexalde, Athletic Club, Arenas de Guecho, Madrid y Español de Barcelona. Nacionalista vasco sin tapujos, intervino en la organización de algún partido durante el periodo bélico, con fines recaudatorios, y estaba casado con una activista muy significada del P.N.V., hasta el punto de ejercer como oradora en diversos actos del partido. Cuando las brigadas navarras reforzadas por italianos y tropas moras tumbaban definitivamente el cinturón bilbaíno, puso pies en polvorosa, consciente de que su vida en la nueva España franquista valdría bien poco. Ya había sido detenido en 1932 por el gobierno de la República y su expediente continuaba abierto en alguna comisaría, esperando que alguien lo rescatase. De manera que cruzó las Landas para enrolarse en el Bordeaux, desde donde rápidamente pasó al Rouen y luego al Stade Français, fichado por Helenio Herrera, Lorient, y otra vez Rouen, con 40 años, la temporada 1950-51 ya como jugador-entrenador. No obstante, parte del ejercicio 49-50 se le vio dirigir al Baracaldo, en 2ª división, corriendo el resto de la campaña fabril a cargo del antiguo internacional Travieso.

En 1953 viajó a Venezuela, para entrenar al Vasco de Caracas, llevando consigo a un puñado de futbolistas vascos, como Maguregui, Quico Pérez, Valentín Martín, Echave, Astaburuaga, Aso, Antonio Garáizar y Domingo Berecíbar. También jugaba en ese mismo equipo el chileno Prieto, que después de fichar por el Español la temporada siguiente, iba a ver cómo surgían serios problemas federativos con su documentación. Todos los españoles del Vasco, concluidos sus contratos, llegaron a la sede españolista con una carta de recomendación firmada por el propio Mandalúniz. Felpudo que, la verdad, tampoco les sirvió de mucho, pues tras las oportunas pruebas sólo ficharía Quico Pérez. Quien sí acabó encontrando un hueco en la sede blanquiazul fue el propio José Mandalúniz, como ayudante del primer técnico. Y no parece encontrase especiales obstáculos para ello, todavía en un país autárquico, doctrinario, y con la vista muy pegada, aún, al reciente pasado.

Se da la curiosidad de que aquella campaña 1952-53 también estaba entrenando en Venezuela, al Loyola, el antiguo defensa Pedro Areso, quien a su vez contaba entre sus pupilos con los españoles Sorraráin, Larrabeiti, Arguiñano y Castivia. Y que incluso otro de nuestros jugadores, el delantero Alfonso, competía en el Español de la capital venezolana.

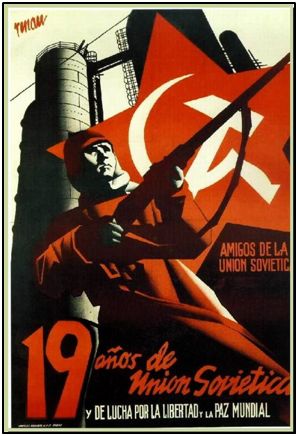

El propio Areso fue otro de quienes creyeron a pies juntillas en el decreto garantista para cuantos, sin fechorías pendientes, retornasen del exilio. Y sufrió una profunda decepción. Claro que él no llegaba de Francia, sino desde el otro lado del océano, después de haber recorrido Europa, México, Argentina, Chile y Cuba con el Euskadi, equipo pregonero de la causa republicana desde el que, además, salieron loas bolcheviques por boca de su relaciones públicas, Manuel de la Sota, en el periódico “Izvestia” (18 de agosto de 1937), como broche a su andadura por la URSS: “No podemos despedirnos con un simple apretón de manos, os enviamos un abrazo a todos vosotros, nuestros queridos hermanos y camaradas. ¡Viva Stalin, genio de la Humanidad!”.

Este resbalón, unido a las críticas que recibiesen sus componentes durante 1938, 39, y aún 1940, dejó abiertas numerosas heridas, como en seguida veremos.

Hubo además, ataques furibundos: “Los judíos errantes vascos tendrán que echar mano del pico y la pala si quieren comer”. O : ”No tardará en llegar el día en que se conozcan pormenores de las andanzas y manejos de estos malos españoles, y se saquen a la luz pública los nombres de los inspiradores y actores de lo que ha terminado en drama para quienes soñaron con triunfo, gloria y prebendas por tan señalado servicio a los marxistas”. Otra frase atribuida a Queipo de Llano caía en la más pura ofensa personal: “Estos vasquitos han jugado un partido. Pues muy bien, ¡cómo se habrán puesto de hierba!”. E incluso un medio tildó a los expedicionarios como “materia fusilable”. Tanta visceralidad ni siquiera menguaría cuando, una vez disuelto el equipo propagandístico, sus integrantes tuvieron que buscar nuevas salidas profesionales. Así se expresaron nuestros medios ante la lluvia de noticias sobre su incorporación al San Lorenzo de Almagro, Peñarol, España o Asturias, ambos de México. Rienzi, desde el vespertino “Madrid” (26-V-1939), abrió fuego:

“Leemos que el español Lángara, que salió de España formando parte del llamado equipo vasco y que actualmente se encontraba en México, ha sido traspasado al Club San Lorenzo de Almagro por la bonita suma de 20.000 pesos. La noticia tiene mucho de “duende”.

En primer lugar, es de suponer que ese traspaso ha sido pagado a los trashumantes directivos del citado equipo vasco, que declarados en rebeldía por la Federación Española, de la que exclusivamente dependen, no tienen autoridad ninguna para contratar o traspasar; pero, aunque la tuvieran, la otra parte contratante es un club afiliado a la Asociación o Federación Argentina, que está dentro de la FIFA; por consiguiente, la Asociación Argentina no puede aprobar ese contrato ni autorizar la alineación de Lángara hasta tanto no tenga la autorización de la Española, también sujeta a lo estatuido en traspasos internacionales, a un mismo reglamento que la FIFA regula.

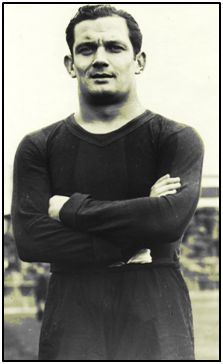

Ricardo Zamora ejercía de entrenador y periodista cuando se mostró tan duro contra su antiguo compañero en la selección nacional Isidro Lángara, y por extensión con los componentes del Euskadi. Debería haberse mostrado más prudente, cuando él mismo se enroló en el Niza durante la Guerra Civil, después de temer por su vida.

¿Cómo ha podido entonces hacerse ese traspaso?. El club San Lorenzo de Almagro, si ha abonado ya esa cantidad, ha sido víctima de una vulgar estafa, ya que es de suponer que la Española recurrirá a la FIFA y ésta transmitirá a la Argentina la prohibición de alinear a Lángara. Recordemos cómo el Athletic de Madrid no pudo alinear al defensa argentino Cuello, porque ya tenía contrato, precisamente porque la Argentina se lo prohibió.

Sí, declarados en rebeldía los equipiers del cuadro vasco, no tienen personalidad para contratarse. Y sin estar declarados en rebeldía tampoco. De todos modos están sujetos a los mandatos deportivos de la Española”.

Ricardo Zamora, desde su tribuna en el diario “Ya” y empleando como pretexto el retorno de Jules Rimet, entonces presidente de la FIFA, de una escapadita a América, incidía en la misma cuestión, apuntando en su exigencia de responsabilidades hacia los dirigentes del Euskadi: Manuel de la Sota, Melchor Alegría y sobre todo Pedro Vallana, su máximo responsable, en quien concentraba el máximo encono:

“¿Para cuándo espera la Federación Española retirar de sus anales aquel recuerdo por el cual concedió la medalla al mérito futbolístico a Vallana, después de ser el causante, aunque involuntario, de la eliminación de España en la Olimpiada de París, y más tarde el organizador de la propaganda roja por el mundo con lo que él llamó equipo de Euzkadi? (sic)”.

Corrían tiempos donde todos los españoles, y especialmente sus medios de difusión, debían alardear de patriotismo. Así se explica que casi nadie pasara sobre el asunto sin esgrimir el hacha de guerra. El 28 de mayo era ABC quien recogía un suelto titulado “Los fugitivos y la Federación Nacional de Fútbol”, cuyo arranque ya tenía algo de incendiario:

“La federación Española no necesita ahora de estimulantes para proceder con la energía que cada caso requiera, pero, no obstante, la guerra está demasiado próxima todavía para que se pueda hacer burla de los muchachos que por su patriotismo, por cumplir sencillamente con su deber, sufrieron las penalidades de una dura campaña”.

Desde Oviedo, claro, se esparcían los peores improperios, puesto que Lángara, la figura más controvertida, “era suyo”. Particularmente agresivos resultaron los redactores de “Región”, cabecera que además daba cuenta de una frase atribuida al militar Troncoso, presidente de la FEF, dirigida a los fugitivos vascos:

“En el porvenir ni me importan, ni tendrán trato distinto a los restantes españoles, que por diversas causas se marcharon al extranjero. Y por supuesto, y para siempre, han concluido para el fútbol español, vuelvan pronto o se les olvide el camino de la Patria, a la que si regresan será después de entenderse con la ley”.

Empíricamente, toda esta bilis se sustentaba en el ordenamiento estatutario de los jugadores de fútbol, tras ser admitida su profesionalización en 1926. Entonces Federación, futbolistas y clubes pactaron, por exigencia de los últimos, un derecho que permitía a las entidades conservar cuantos jugadores considerasen imprescindibles, aun vencidos sus contratos, mediante incrementos salariales tan raquíticos como tipificados. Dicho de otro modo, los jugadores del Euskadi pertenecían al Madrid, Barcelona, Betis, Athletic, Oviedo, Arenas de Guecho, Baracaldo… Y su ingreso en cualquier otro club debería contar con la aquiescencia del “propietario”, siendo éste único y exclusivo destinatario de cualquier dinero en concepto de traspaso.

Hoy sabemos que ni Pedro Vallana, ni nadie, cobraron un solo peso por las inexistentes transacciones. El Euskadi se disolvió, mediante reparto equitativo de cuanto había en sus arcas, lo que supuso 10.000 ptas. para cada jugador, por año y medio largo dando tumbos. Todos, futbolistas y responsables de la “selección” vasca, actuaron como si al liquidar la aventura, los Blasco, Urquiaga, Aedo, Areso, Pablito, Iraragorri, Zubieta, Lángara, Larrínaga, Pedro y Luis Regueiro, Cilaurren, Emilín y compañía, hubiesen quedado en libertad. Lo que no era cierto. Puesto que sus derechos federativos seguían perteneciendo a clubes españoles, la FIFA debería haber dejado sin efecto esos falsos traspasos, a requerimiento de la FEF. Pero se antoja obvio que en el seno de FIFA y UEFA estaban mucho más preocupados por la situación de una Europa en llamas, sometida al paso de la oca hitleriano, que el cacareo de unos pocos clubes o la suerte de varios jóvenes a quienes desde su propio suelo virtualmente se tildaba de apátridas.

Pedro Areso, internacional en 3 ocasiones, con debut el 24 de enero de 1935 ante Francia y despedida frente a Alemania, el 12 de mayo de 1935, desde luego no era Lángara, circunstancia que le eximió de vituperios. Pero como componente del grupo, se le había tomado la matrícula.

Natural de Villafranca de Oria, Guipúzcoa (15-III-1909), llegó al Murcia mientras cumplía la “mili”, después de haber pasado por el equipo de su pueblo y el Tolosa. Allí, como “pimentonero”, compuso con Andonegui un dúo defensivo de lujo, hasta el punto de convertirse en obsesión bética para la campaña 1932-33. Su familia no terminaba de ver con buenos ojos que el fútbol lo llevase tan lejos de casa y, consecuentes, sólo encontraban dobleces en la oferta verdiblanca. Luego de arduas negociaciones, salpicadas de incrementos económicos, su salto hasta Sevilla pudo llevarse a efecto, ya iniciado el campeonato. Y vaya si mereció la pena tanto tira y afloja, porque junto al Guadalquivir y la Torre del Oro compuso con Urquiaga y Aedo un terceto defensivo mítico, cimiento del hasta hoy único título liguero bético (1934-35). La campaña siguiente, convertido en estrella, acompañaba a su hasta entonces entrenador, Patrik O´Connell, al F. C. Barcelona.

Tenía 27 años cuando la Guerra Civil puso su mundo del revés, no sólo llevando el fragor de disparos y explosiones hasta las huertas de Ordizia, sino frenándole en seco. Primero fue a Orduña, con el Batallón Amaiur, como escribiente en la secretaría de Joseba Rezola. A continuación San Mamés, para jugar gratis, junto a Paco Bienzobas, Oceja, Bata, Unamuno, Arqueta, Isaac Oceja, Eguía y hasta Ignacio Aguirrezabala “Chirri II”, que desde el sur francés, donde se había refugiado, regresaba a Bilbao en cuanto se lo solicitaban. Esos partidos, con fines recaudatorios para Acción Nacionalista Vasca, solían contar con la inestimable ayuda de Mandalúniz, como reclutador, por más que fuese Ignacio García, consejero de Asistencia Social en el gobierno de José Antonio Aguirre, quien moviese los hilos entre bastidores. Y por fin el vuelo desde Sondica hasta Biarritz, con el Euskadi, los tumbos por Europa, las apreturas, el eco de las muy aceradas críticas provenientes del bando “nacional”, la incertidumbre por los familiares que habían quedado atrás, el desembarco en América… Y allí más obstáculos. La prohibición de competir contra cualquier club argentino, para empezar. Acto seguido, cuando velando por su futuro ya entrenaba con la plantilla del River Plate, aquel telegrama del gobierno vasco desde su cómodo exilio en París, conminándole a reingresar en el Euskadi. El silencio de sus hasta entonces compañeros, tras solicitarles dinero para el pasaje. El cansancio de River ante sus dudas, traducido en carpetazo a la oferta que le girase. La luz, con el repentino interés del Racing bonaerense…

Desde Argentina fue a Venezuela, como jugador-entrenador del Vasco caraqueño. Y la vuelta atrás, no para reincorporarse al Barcelona, titular de sus derechos federativos, sino al Santander, con cesión incluida al Deportivo Tanagra mientras recuperaba el tono, y luego de que los “culés” declinasen hacer hueco a quien ya sumaba 36 primaveras larguitas. En Santander, también, volvería a ejercer como entrenador, desde donde fue requerido para dirigir a la Gimnástica Burgalesa, justo durante el último ejercicio que iba a competir con ese nombre (1947-48). Vistos los resultados, un tremendo error, pues ni en sus peores sueños imaginaba podrían complicarle tanto la existencia.

Aquella ciudad, con gran presencia de los militares en su vida social e instituciones, era un tanto peculiar. Más cerrada que otras. Más apegada a la luenga sombra del 18 de julio y el parte victorioso de 1939. Un día el general Yagüe lo citó en su despacho para ponerle a caldo por su ideología nacionalista, señalándole la puerta de salida; no la del despacho, sino la del club. En realidad llovía sobre mojado porque, apenas hubo puesto un pie en Madrid, cuando con ayuda de Cesáreo Galíndez y Juan Touzón fuese sometido a prueba por el Atlético Aviación en Albacete, dos mandos del cuerpo aéreo “sugirieron” debía ser vetado. Otra aproximación posterior al Gijón concluyó de igual modo. El magnánimo decreto le permitía venir a España con pasaporte emitido en la embajada argentina, pero aparentemente sólo para recibir desplantes y hacerle sentirse extranjero. Claro que ese pasaporte, al menos, le sirvió para cruzar la frontera portuguesa y enrolarse como entrenador del Atlético Portugal y Vitoria Setúbal, aunque dirigiendo a éste sería descalificado por la Federación lusa, luego de un intento de soborno a jugadores adversarios.

A partir de ahí más viajes. Desde el puerto de Belem, rumbo a América para hacerse cargo del Unión Española (Chile), Club Loyola de Caracas (Venezuela), C. D. La Serena (Chile), Rangers (Chile), Español de Barcelona como ayudante de Scopelli, Lanús, Nueva Chicago, Talleres y Platense, los cuatro últimos de Argentina. Y otra vez a Chile, donde gozaba de buen cartel merced al título obtenido con el C. D. La Serena en 1961, ahora contratado por Unión Española y Rangers de Talca.

Hacia el ecuador de los 70 decidió fijar su definitiva residencia en Buenos Aires. Tenía 3 hijos, dos varones y una mujer, fruto de su matrimonio con Maitena Amundaráin, argentina de padre guipuzcoano y madre bilbaína, a quien conociese en el Centro Vasco bonaerense. Y todavía un par de nuevos y breves viaje a España, a otro país ya, en 1985, para realizar el saque de honor en los prolegómenos del partido con que el Real Betis conmemoraba los 50 años de su título liguero. Aedo, antiguo compañero de zaga en la entidad verdiblanca y de fatigas con el Euskadi, sonreía junto a él, enredadas sus pupilas al agridulce vaho de tantos recuerdos. Igualmente en San Mamés recibiría un homenaje más, conmemorando el cincuentenario de aquella gira europea y americana con el Euskadi.

Otros tres componentes de ese quipo improvisado volvieron a intervenir en nuestras competiciones. Iraragorri e Isidro Lángara a partir de 1946, amparados en el ya comentado decreto, ambos con 34 años. Y Ángel Zubieta casi siete campeonatos después. Los dos primeros reincorporándose a sus equipos de preguerra (Athletic, devenido en Atlético, y Oviedo), en el caso de Iraragorri para disputar tres temporadas, y sólo dos por cuanto respecta a Lángara. Ninguno de ellos parece encontrasen alguna muestra de hostilidad. Zubieta, en cambio, acabó vistiendo la camiseta del Deportivo de La Coruña.

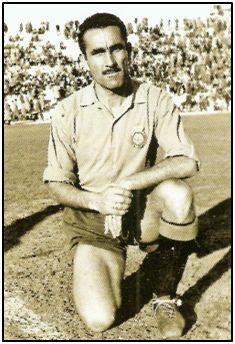

Zubieta jovencísimo, en el Athletic Club. Regresó a nuestro fútbol 16 años después, para lucir el escudo del Deportivo de La Coruña. Fue en Argentina donde disfrutaron de su gran fútbol.

Los tres habían dado suficientes muestras de ansiar el reencuentro, epistolares o sirviéndose de interviús. Pero a la hora de la verdad Lángara e Iraragorri se mostraron prudentes en lo económico, mientras Zubieta se subía a la parra. El dinero fue lo único que impidió al gran medio centro reforzar a los bilbaínos cuando aún estaba en plenitud.

Consta que poco después de su brillante gira española con el San Lorenzo, justo cuando desde la ONU se recomendaba a las naciones asociadas un cierre de embajadas en Madrid, y luego de que cuanto viera u oyese por nuestra geografía disipase sus muy legítimos temores, mantuvo contactos con la entidad bilbaína. Pero se descolgó con una exigencia de 125.000 ptas., auténtico dineral en plena escasez, indefendible ante quienes ni robando cupones o falsificando cartillas de racionamiento lograban aplacar el hambre atrasada. Aceptárselo equivalía a reconocer lo que de ningún modo se pretendía: que el jugador militaba legítimamente en San Lorenzo de Almagro. Lo acreditó la propia entidad rojiblanca, argumentando que sus devengos serían el resultante de comprobar qué contrato poseía al término del campeonato 1935-36, calcular cuánto se habían incrementado desde entonces las fichas, como media, y sumar dicha cantidad a los emolumentos de 1936. Iraragorri, obsesionado por el regreso junto a su madre, hacia la que siempre sintió auténtica veneración, fue mucho menos ambicioso, tasando su reingreso en 22.000 ptas., primas y sueldos mensuales aparte, cifra que alguna fuente eleva hasta las 25.000. Y eso ya era ponerse a tiro.

De cualquier modo, fuesen 22 ó 25.000 las pesetas del “Chato”, representaban una bonita cantidad, puesto que muchas, pero muchas familias españolas, encaraban entonces cada mes con menos de 1000.

Ángel Zubieta, al menos, pudo reencontrarse con el Athletic convertido ya en entrenador, la campaña 1962-63.

Este repaso a los nómadas de 1937, 38 y 39, quedaría incompleto sin una mención a quienes en plena infancia o bordeando la adolescencia, ateridos de frío y entre lágrimas de incredulidad, llegaron un día a Francia, solos o acompañados, para aferrarse a la vida entre alambradas y una lengua desconocida. Futuros menestrales, huelguistas en mayo del 68, empresarios, propietarios de tumbas sin cruz ni lápida, aclamados escritores como Jorge Semprún y Michel del Castillo, o futbolistas como José Arribas -“repatriado” por la Real Sociedad, siendo ya entrenador de postín al otro lado de los Pirineos-, Feliciano Aylagás, Santiago Bravo, Diego y Floreal Cuenca -campeón de Copa el primero-, Manuel Esteban o “Doro” Delgado. Y por supuesto, aunque sólo fuere como contrapunto a tanto revés, sin un esbozo a cuatro ejemplos tan diversos como lo son el heroísmo, la terquedad, y cierta forma camaleónica de acomodarse al mundo.

El defensa durangués Luis Zavala (4-V-1912), ejemplifica como pocos el papel de héroe, no en los terrenos de juego, sino combatiendo. Había pasado por el Amorebieta, la Cultural de Durango y el Athletic Club, cuando la guerra le sorprendió en La Rioja, zona “nacional”. Enrolado en el ejército de Franco, rompió el cerco en la batalla de Villarreal y proporcionó suministros, concediéndosele la Medalla Militar Individual, segunda condecoración de guerra más importante, superada sólo por la Cruz Laureada de San Fernando. Aquel partido “internacional” que disputara una “selección” española de emergencia ante Portugal (28-XI-1937), en Vigo, sirvió además para homenajear su gesta, a Jacinto Quincoces, combatiente en Belchite, “Tomasín” Arnanz, herido en dos ocasiones, y Julián Vergara, ariete ese día, que también había recibido su ración de plomo. Para los portugueses el encuentro quedó como el de una invalidada primera victoria ante sus vecinos. La UEFA, lógicamente, no podía tomar en serio aquel choque disputado en tan precarias condiciones.

A partir de 1939 Zabala continuó en el Athletic, hasta fichar por el Barcelona, a cambio de 1.200 ptas. mensuales (1944), cantidad que daba para vivir opíparamente. Luego aún jugaría con el Lérida, el Melilla y el Agramuntés, en éste pese a sumar 37 años.

No menos heroico, aunque sin homenajes ni condecoraciones, y tampoco durante la Guerra Civil, sino a lo largo de la II Mundial, fue el empeño del futbolista oscense Juan Astier. Si algo le había enseñado nuestra conflagración fue a distinguir entre el bien y el mal. Y entendiendo que cuanto tenía lugar fuera de su horizonte más inmediato constituía una aberración, apenas comenzó a funcionar la denominada “Red de Canfranc” (año 1940), formó parte de la misma.

Siendo vital para los aliados recuperar a sus pilotos abatidos, evitando mediante la repatriación que pudiesen caer en manos de las S.S. o de colaboracionistas franceses, se tejió una tupida organización de resistentes al otro lado de los Pirineos, y voluntarios españoles por los valles de Huesca. La misión de éstos últimos consistía en pasar aviadores a través del túnel de Canfranc, cobijarlos, ofrecerles papeles falsos, alimento y transporte en pesqueros, desde los que una vez en alta mar eran transbordados a submarinos ingleses. Aquellos pilotos podían, de ese modo, seguir combatiendo a la Luftwaffe.

Junto a la hoy abandonada estación ferroviaria de Canfranc se movió igualmente otra red, centrada en el trasvase de documentos, mensajes e informaciones vitales, espionaje, en suma, una de cuyas ramas también intervino activamente en la evacuación de judíos. Juan Astier parece sólo colaboró con la primera, sabiendo muy bien que si lo descubrían, el régimen resultante de la victoria franquista acabaría convirtiéndole en huésped de nuestros presidios. Franco, teóricamente neutral pero sometido a las presiones de Hitler, para quien España debía mostrarse más activa en el conflicto europeo, no hubiese tenido otro remedio que ofrecer cabezas de turco, conforme hizo, de hecho. El silencio, la más absoluta discreción, era, pues, imprescindible.

Y bien que cumplió Astier, callando ante su familia, ocultando su pasado incluso tras la liberación de Francia, el deceso de Francisco Franco, la reinstauración democrática y el fallido golpe de estado de Tejero y Armada. Su nieto sólo comenzó a intuir algo, viendo a varios franceses para él desconocidos en el funeral del abuelo. Hombres mayores todos, tal vez quintos del antiguo futbolista y, aunque entonces no lo supiera, conmilitones antinazis, con los labios igualmente sellados. Sus posteriores investigaciones en bibliotecas galas, archivos, la documentación desclasificada del Foreing Office, y hasta en desvanes de la comarca, le permitieron descubrir en su abuelo a un ser desconocido, tan altruista como comprometido. Hizo lo que entendió debía hacer, sin presumir jamás ni sentirse especial. Sin esperar la más mínima muestra de agradecimiento.

Bartolomé Salas conoció el frente con 19 años y resultó herido en cinco ocasiones. Cualquier otro hubiese olvidado sus veleidades deportivas, pero él incluso compitió por situar al Constancia de Inca en 1ª División.

De terquedad supina en su empeño por seguir compitiendo, hizo gala, sobre todo, el mallorquín Bartolomé Salas Ribot (30-XI-1919), juvenil aún cuando tuvo que tomar el fusil. Intervino en la Batalla del Ebro, fue herido nada menos que cinco veces y, corajudo como pocos, le quedaron arrestos para enrolarse en el Malacitano la primera temporada de posguerra, Constancia de Inca -donde fichó a cambio de una gabardina y 10 ptas. cada día de entrenamiento-, llegando a competir por el ascenso a 1ª División, Hércules de Alicante (1942-46), donde por fin pudo degustar de la máxima categoría en su última campaña, Celta de Vigo (46-50) igualmente en 1ª, Real Murcia (50-52), Mallorca (52-57), Alcoyano (57-58), Porreras y Soledad. Como si quisiera recuperar el tiempo perdido durante los tres años de guerra, se mantuvo activo hasta estrenar la cuarentena.

Entre los permeables al devenir de los acontecimientos, cabría citar al pamplonés Severino Goiburu (8-XI-1906), de la Real Sociedad Gimnástica Española, Racing de Madrid, Osasuna (1925-29), Barcelona (29-34), Valencia (34-41), Levante (41-42 y Murcia (42-43). De ideología carlista, estaba en Valencia el 18 de julio, y allí continuó jugando el Campeonato Regional Valenciano y la Liga Mediterránea. Cuando empezó a sentirse incómodo por el ambiente político que observaba junto al Turia fue a Barcelona, desde donde continuaría a Francia, para regresar a España por Irún, incorporándose a territorio “nacional” el 15 de febrero de 1938, ya avanzadita la contienda. Ello no le impediría hacer gala de una adhesión inquebrantable, puesto que, impenitente apostador, aprovechaba cualquier tertulia donde saliese a relucir la cuestión bélico-política para porfiar: “¡Diez a uno a que gana Franco!”.

Goiburu tenía motivos para mostrarse prudente. Su hermano Estanislao, futbolista amateur que olvidó pronto sus veleidades, había caído vistiendo uniforme republicano. Severino probablemente comprendiese que la vida era más valiosa que todas las ideologías juntas, cuando éstas conducen al derramamiento de sangre. Su actitud se tradujo en no ser visto como sujeto a depurar, ni siquiera durante los días de máxima incertidumbre. Internacional en 12 ocasiones, tras despedirse del pantalón corto hizo algún pinito como entrenador del Murcia -donde una suma de lesiones le obligó a jugar ocasionalmente-, Alicante C. F. y Atlético Montemar, antes del retorno a Pamplona para dedicarse a la pelota vasca. Falleció en su tierra, el 30 de julio de 1982.

Los hay capaces de conseguir que el vencedor siempre esté de su parte. Todo un ejercicio de pragmatismo puesto que, al fin y al cabo, los camaleones no escogen la coloración del fondo donde habitan.

Otros, sin esperar que el instinto los mimetice, se limitan a lucir galas de camaleón, conscientes de que no todo se resuelve en un juego de cara y cruz.

Al fin y al cabo toda moneda lanzada al aire puede caer de canto

_________________

(*) .- La cuota era una cantidad que el llamado a filas podía abonar para que otro ocupase su lugar en el ejército, quedando el pagador, de facto, eximido de todo servicio. Nada había de artero en esta fórmula, amparada legalmente.

| NOTA: Agradeceremos vivamente cualquier corrección, ampliación o comentario sobre el listado de bajas inserto en el primer artículo de esta serie, que contribuya a enriquecerlo. Pueden establecer contacto dirigiéndose a:

cihefe@cihefe.es Nuestro reconocimiento anticipado. |