Futbolistas por la gracia de Dios

Entre las profesiones ejercidas por nuestros futbolistas antes de abrirse camino con el balón, hubo de casi todo. Tenderos y mecánicos de taller, oficinistas y estudiantes, mozos de cuerda, albañiles, campesinos, mineros, cerrajeros, choferes, cobradores puerta a puerta… Otro tanto cabe decir sobre su dedicación laboral tras colgar las botas, puesto que aparte de entrenadores, ojeadores, masajistas, profesores de Educación Física o utilleros, labores comúnmente asociadas a estrellas de latón gastado, encontramos pintores de brocha gorda o artísticos con cierto mérito, periodistas, encargados de taller, funcionarios, comerciantes, médicos, ingenieros, profesores, topógrafos, abogados, jueces, cineastas, escultores, políticos, e incluso algún magnate empresarial. También hubo, obviamente, quienes se despeñaron a las primeras de cambio, en pleno derrape por las curvas de la vida, quien pagó los excesos con temporadas de reflexión carcelaria y hasta, unos pocos, capaces de simultanear carreras por la banda con su pertenencia a la Guardia Civil o el Ejército. Como de todo ha de haber en la viña del Señor, ni siquiera faltaron frailes y curas. Unos en formación y otros con tonsura y solemne misa cantada. Proyectos de religioso hasta que el esférico se cruzara en sus vocaciones y clérigos reverendísimos, capaces de pasar del pantalón corto a la sotana y viceversa. A estos, al repaso de futbolistas por la gracia de Dios, van dedicadas las siguientes líneas.

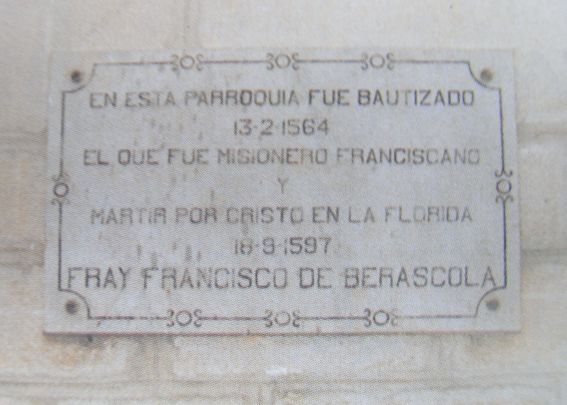

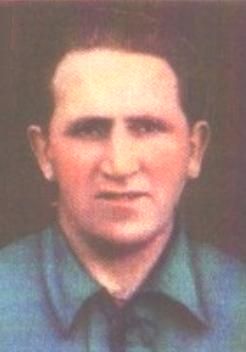

Juanito Urquizu en su época de entrenador prestigioso, casi 40 años después de postularse para escolapio.

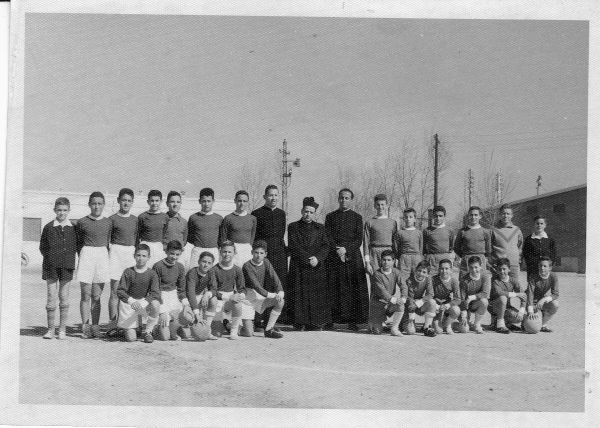

Muchos, más del medio centenar, cimentaron su pasión deportiva en los patios del Seminario o por los abundantísimos centros de profesión religiosa, allá en la España pre y pos bélica. Eran tiempos tan fértiles para la vocación eclesiástica como marcados por la necesidad. Y desde esa perspectiva, no pocas familias verían en esos lugares sólo un económico internado donde sus vástagos pudieran cursar bachillerato. Por simplificar, revisemos las biografías de Juanito Urquizu y Carlos Ruiz, medio destructivo y delantero centro, respectivamente, uno del periodo prebélico y otro fruto del tardofranquismo.

Juan José Urquizu Sustaeta (Ondárroa 24-VI-1901), sin dudad es más recordado como entrenador hecho bajo el paraguas de Mr. Pentland que como futbolista, puesto que dirigió al At Bilbao las campañas 1940-41, 41-42, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46, 46-47 y 47-48, si bien esta última durante 7 únicos partidos, para pasar a continuación por los banquillos del Real Oviedo (1948-49 y 49-50), Real Murcia, Baracaldo (parte de 1947-48, 1950-51 y 51-52), Aurrerá de Ondárroa (54-55 y 55-56), Levante (media campaña 56-57 y el tramo inicial de 57-58), Orense (58-59 y 1962-63), Deportivo Alavés (63-64) y de nuevo Aurrerá (64-65 y 65-66). Durante su etapa en los banquillos lograría proclamarse campeón de Liga en 1942-43, así como de Copa los años 1943, 1944 y 1945. También tuvo ocasión de festejar algún triunfo menor, como el del ascenso a 2ª con el Orense en 1959, en tanto el envés de la moneda lo viviría en Oviedo, al descender a 2ª División la campaña 1949-50. Antes, sin embargo, fue estudiante en el Seminario de los Escolapios, destacando más con el balón en los pies que por su fervor. Futbolista en el Erandio vizcaíno (1916-17, Osasuna de Pamplona (1917 a 1926, con brevísimo paréntesis en el Deusto), Real Club Deportivo Español (en realidad sólo como refuerzo para una gira sudamericana la temporada 1925-26), Osasuna nuevamente (1926-27), Real Madrid (1927 a 1929) y Athletic Club de Bilbao desde la temporada 1929-30 hasta su retirada en 1934-35. Internacional absoluto contra Portugal, en marzo de 1929, y profesional declarado sólo a raíz de su ingreso en el Athletic bilbaíno, el advenimiento del Campeonato Nacional de Liga (febrero de 1929) le alcanzó ya algo talludito, pese a lo cual disputó 85 partidos en dicha competición, cuando los torneos constaban de 18 y 22 jornadas. Si conoció el éxito durante su etapa en los banquillos, aún resultó más fructífera su carrera sobre el césped, no en vano pudo proclamarse campeón de Liga las ediciones 1929-30, 1930-31, 33-34 y 35-36, así como de Copa los años 1930, 1932 y 1933. Su popularidad e ideología próxima al bando vencedor en la Guerra Civil, le llevó a ser designado, meses después del último parte fechado en Burgos, delegado de Auxilio Social en Ondárroa, localidad pesquera del litoral vizcaíno donde habría de fallecer (22 de noviembre de 1982), sin ver el triunfo futbolístico de su hijo, muchacho con buenas maneras a quien pudo dirigir en el C. D. Orense y Aurrerá.

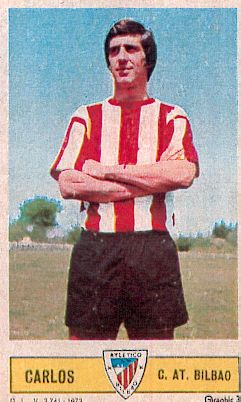

Carlos, en un cromo de la temporada 1973-74.

Más fresca tendrán muchos aficionados en sus retinas la imagen de Carlos Ruiz Herrero (Bilbao 7-VI-1948), ariete con excelente remate de cabeza y mucho más hábil en el juego al pie que cuanto a primera vista pudiera dar la impresión. Da familia modesta, parte de su infancia transcurrió en colegios de frailes, destacando especialmente sobre el patio de uno de ellos, en la localidad alavesa de Nanclares de la Oca. Después, sólo una temporada en categoría Regional, defendiendo la camiseta del C. D. Moraza, bastó para que se le abrieran las puertas del Guecho, donde habría de militar la campaña 1968-69 y durante el primer tercio de la siguiente, puesto que en seguida sería reclamado por el Bilbao Atlético, filial de los de San Mamés y entonces encuadrado en la categoría de plata.

Su debut en la máxima categoría tuvo lugar el 12 de setiembre de 1970, con empate a uno ante el Barcelona en feudo bilbaíno. Y ya la temporada de su presentación entre los grandes jugó 20 partidos, anotando 4 goles. El Athletic, (todavía Atlético por imperativo franquista), entonces en pleno relevo generacional, comenzaba a armar un equipo que años más tarde, con Koldo Aguirre en el banquillo, sucumbiría ante la “Juve” turinesa en la final a doble partido de la Copa UEFA, por el valor doble de los goles marcados a domicilio. Máximo artillero de 1ª División la campaña 1974-75, con 19 tantos en 32 partidos, sólo pudo aproximarse a tal registro en 1977-78, con 16 dianas en 33 choques. Eran, aquellos, años harto difíciles para jugar en punta, pues los defensas de rompe y rasga -y créaseme, sobreabundaban- solían contar con la connivencia arbitral en sus desmanes. Unos, como el ilicitano Indio, avisaban antes de dar(1). Otros arreaban de frente, por la espalda, en diagonal o al bies, sin falsos pudores, pues no en vano un Granada C. F. de testamento y extremaunción, con el argentino Aguirre Suárez o el paraguayo Fernández al frente, había situado en le estratosfera poco antes el listón de la permisividad. En semejantes condiciones, las lesiones por fricción solían aguardar emboscadas tarde sí y tarde también. Y a él lo tuvieron en el dique seco durante parte de los ejercicios 1973-74, 75-76 y 78-79.

Internacional Sub-21 en una oportunidad, Carlos quiso fraguarse un porvenir en las aulas universitarias mientras vestía de corto, licenciándose en Medicina y orientando su especialidad hacia la rama deportiva. En 1981, después de 11 temporadas rugiendo en “la catedral” con la camiseta del Athletic, pasó al Real Club Deportivo Español. Para entonces su carrera podía considerarse amortizada, por más que con los “periquitos” sumara otros 21 partidos en la elite y un gol, hasta totalizar 234 presencias ligueras y 82 dianas. Luego ejercería durante 2 años como responsable médico de las secciones inferiores españolistas, 7 con el mismo cargo en el Caja Bilbao de baloncesto y desde 1993 hasta 1998 en la Selección Nacional Absoluta de balonmano. Puesto que la genética tampoco parece ajena al mundo del balón redondo, su sobrino Eder Vilarcho lograría abrirse camino sobre el césped, si bien a menor escala.

Por supuesto, no todos los seminaristas o aspirantes a fraile con afición balompédica llegaban tan alto. Una amplia mayoría apenas si lograba romper las fronteras regionales, conforme podría ilustrar Joaquín Tarifa Muñoz, delantero en el Baena, Corial del Río, Antequerano y Lucentina durante el decenio del 50, tras haber sido seminarista desde los 13 años, romper zapatos durante los recreos del Seminario Mayor, primero bajo los tres palos y luego como ariete, y estar a punto de cantar misa.

Durante los años 50 y 60, Seminarios y colegios de frailes constituyeron una buena cantera de jóvenes futbolistas.

Quien sí llegó a cantarla fue el guipuzcoano Juan Manuel Basurco, delantero del Motrico durante la segunda mitad de los 60, con los blanquiazules en 3ª División y mientras concluía su etapa de seminarista. Nada más cantar misa, como tantos otros curas vascos neófitos partió hacia Guayaquil, para servir 5 años en la misión de Los Ríos. Téngase en cuenta que desde mediados los 50 en el pasado siglo, hasta avanzados los 70, las diócesis vascas estuvieron muy implicadas en el proyecto ecuatoriano. Y allí, apenas hubo llegado, ya competía en una liga regional con el equipo de Quevedo, su parroquia, luciendo además la equipación de la Real Sociedad donostiarra, puesto que desde dicha entidad les serían remitidas las camisetas altruistamente.

Aquel campeonato estaba muy por debajo de sus facultades. Y al destacar jornada tras jornada, resultó inevitable se fijaran en sus evoluciones los técnicos del Puertoviejo, entidad recién ascendida a la 1ª División ecuatoriana. “Acepté las condiciones de rigor en mis circunstancias y todos se portaron muy bien conmigo”, aseguró a Erostarbe, un clásico de la prensa guipuzcoana. “Parece les solucioné bastante los problemas de remate y de pronto me encontré en el Barcelona de Guayaquil, conjunto fundado por emigrantes catalanes y al que allí denominan el equipo Tercero”. El Barcelona, en efecto, ya era un club grande. Y con su camiseta amarilla y pantalón negro estuvo actuando 3 meses, hasta vivir el sueño de participar en la Copa Libertadores: “Primero resolvimos la fase con los clubes de Colombia y luego eliminamos al Unión Española de Chile, enfrentándonos finalmente al Estudiantes de la Plata”.

Esa eliminatoria resultaría histórica, pues por primera vez un club ecuatoriano conseguía doblegar a otro argentino en el torneo equivalente a nuestra Copa de Europa o actual “Champions League”. Además, suyo fue el gol de la victoria que vistió de fiesta a todo el deporte en Ecuador. Estudiantes acabaría imponiéndose al Barcelona en el decisivo encuentro de desempate y Basurco, consecuente con sus obligaciones, optó por salir del club. “Se me hacía muy difícil compatibilizar el balón con mi sacerdocio. Guayaquil queda a 200 kilómetros de Quevedo, donde yo debía ejercer mis obligaciones. Andaba escaso de entrenamiento y tampoco era plan”.

De vuelta a Quevedo, continuó jugando en el Puertoviejo, entrenando sólo una vez por semana, “lo imprescindible para competir con cierta dignidad”. Jugaba únicamente por afición, junto a quienes trataban de engancharse al porvenir que pudiera ofrecerles el fútbol. Estuvo haciéndolo hasta regresar a San Sebastián, en junio de 1973, cumplidos los 29 años. Un regreso ni mucho menos inadvertido para la cúpula del Motrico, empeñada en volver a verle defendiendo los intereses de su equipo.

En el obispado, no obstante, le pusieron las cosas difíciles. Eso de que un cura jugase al fútbol… ¿Y si se organizaba un lío?. ¿Qué ocurriría si le expulsaban o cometía cualquier infracción?. Seguro que encontraría eco en la prensa. Además, tanto sobre el césped como desde los graderíos, se blasfemaba. No, decididamente aquel no era sitio para un señor cura, cuya vida debía ofrecer absoluta ejemplaridad. Juan Manuel Basurco quedó como el buen artillero que pudo ser, como el joven que antepuso su vocación a cualquier sueño de gloria.

Y no fue el único.

Poco después también vestiría sotana Rafael Núñez Pastor, natural de la localidad palentina de Añoza. Titular indiscutible en el hoy extinto Palencia C. F. entre 1973 y 1978, entrenaba en solitario por las tardes, puesto que sus mañanas estaban dedicadas a estudiar en el Seminario Diocesano. El 6 de junio de 1976, domingo de Pentecostés, cantó su primera misa en la catedral palentina, bajo la atenta mirada de todos sus compañeros de vestuario. Y por la tarde volvió a enfundarse la camiseta morada para contribuir a la victoria frente al Carabanchel, en el viejo campo de La Balastera, por 2-1. Esa circunstancia lo catapultó a una efímera popularidad. “El cura futbolista”, titularon sus crónicas diferentes periódicos de ámbito nacional. O “Un reverendo en La Balastera”. Como por aquellos años la denominada “prensa del corazón” aún no había optado por hozar entre montañas de inmundicia, incluso compartió portada en “Lecturas”: “El padre Rafael. Primer futbolista profesional ordenado sacerdote”, recogieron sus páginas. No era cierto, puesto que al menos Basurco se le había adelantado.

El centrocampista Núñez, o “El Reverendo”, como había sido rebautizado por la afición palentina, continuó alineándose con su equipo después de ordenarse, festejando el ascenso a 2B la campaña 1976-77 y dejando bien sentado que dicha categoría, mucho más dura que hoy, pues sólo la componían dos grupos, ni remotamente se le atragantaba. Así pudo acreditarlo alineándose en 24 ocasiones y anotando un gol, durante 1977-78. Pero puesto que encajar el entrenamiento cotidiano cada vez le resultaba más complicado, más difícil de compaginar con las exigencias de su ministerio, acabó abandonando el club morado para suscribir la cartulina del Venta de Baños, donde aún rendiría como acostumbraba, dos campañas más. “Se armó cierto revuelo por mi condición de sacerdote y futbolista profesional -reconocía el padre Núñez varios años después-. En el vestuario, sin embargo, era uno más; nunca me hicieron sentir bicho raro. Durante los desplazamientos celebraba misa en el hotel de concentración y asistían los compañeros que así lo deseaban, que no solían ser todos. Pero hubo un momento en que no pude compaginar el Palencia con mi actividad sacerdotal, quedándome a una temporada de alcanzar el ascenso a 2ª División”.

Rafael Núñez colgó las botas en 1980, dejando tras sí una más que meritoria estadística: 135 partidos de liga con el Palencia, disputados a lo largo de 5 temporadas, con una contribución de 12 goles. Y un buen puñado de encuentros más en 3ª División y categoría Regional, ya con menor exigencia deportiva, luciendo el escudo del C. D. Venta de Baños.

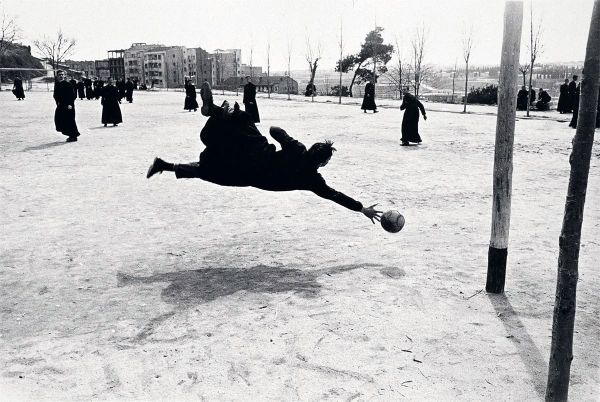

El texto quedaría cojo sin rendir homenaje a la formidable instantánea de Ramón Massats, tomada en el Seminario Conciliar de Madrid el ya lejano 1959, y en su día expuesta en el MOMA neoyorquino. Por el trabajo de Juan Carlos Rodríguez para “El Mundo” sabemos que Lino Hernando, el guardameta, sigue siendo párroco, mientras el lanzador colgó la sotana allá por los 70, creó una familia y supo arreglárselas para brillar en los negocios. Ramón Massats sería distinguido en 2004 con el Premio Nacional de Fotografía.

Si durante la segunda mitad de los 60 y el arranque de los 70, época de drásticos cambios en el orden sociopolítico español, de profunda modernización en el clero tras el Concilio auspiciado por Juan XXIII, resultaba complejo encajar fútbol y sacerdocio, 15 años antes, durante el imperio del dogma y la autarquía, cualquier tentativa al respecto estaba condenada al fracaso. Supo entenderlo el interior derecho gallego Guillermo Calviño Riesco, Calviño para el fútbol (La Coruña 23-XI-1930), quien luego de militar en el Juvenil -filial del Deportivo- Racing de Ferrol, Arsenal, Santander y Gimnástica de Torrelavega, colgó las botas antes de cumplir los 24, para cantar misa como fraile dominico. Recorrido personal semejante al del levantino Salvador Romaguera (Cullera, Sueca, Requena, Carcagente y Mestalla) que también abandonaría el fútbol para hacerse fraile. Y como Fray Salvador permaneció bastantes años en una ermita de la localidad castellonense de Benicásim. Pero quien más lejos llegó en la carrera eclesiástica habría de ser el menos significado en su condición de futbolista. Javier Azagra, del Club Deportivo Oberena pamplonés, sería designado obispo de Cartagena.

En el universo futbolístico cabe casi todo, como puede apreciarse. Gracias a su inmensa implantación y profunda raigambre, encontramos actores de cine y capitanes de barco entre sus practicantes, cocineros con estrella “Michelín”, músicos profesionales, afamados doctores, como los Castroviejo, cantantes líricos, feriantes, buzos, o quienes como Sunny se lo jugaron todo a una carta cruzando el estrecho en patera. Hallamos incluso futbolistas por la gracia de Dios.

(1).- El delantero españolista Marañón recibió en cierta ocasión uno de sus avisos tan pronto echó a rodar el esférico sobre campo ilicitano. Marañón figuraba en la lista de 40 preseleccionados para el Mundial de Argentina, y el defensa franjivederde le espetó: “Si quieres ir al mundial ya puedes estar quietecito esta tarde”. Como el movimiento se demuestra andando, a las primeras de cambio el buen atacante navarro tuvo ocasión de medir la longitud de aquellos tacos.