El diseño de la cancha de fútbol

Aunque a lo largo del tiempo se han realizado modificaciones a las reglas del juego, con su incorporación siempre se ha pretendido conservar la idea original del balón-pie y así evitar que se desnaturalice la práctica de este deporte.

Al efectuar una revisión de las enmiendas realizadas hasta ahora, se puede apreciar que estas tienen por objeto permitir que el juego se desarrolle de forma expedita, o bien como ha ocurrido en el último tiempo, para favorecer el desarrollo de un juego más ofensivo por parte de los equipos.

A lo largo de la historia del fútbol moderno pocos han sido los cambios que han tenido relación directa con las características del terreno de juego. A pesar de ello, se puede apreciar una evolución progresiva en la configuración del campo de juego desde los inicios del futbol moderno hasta la actualidad.

Algunas características reconocibles en el campo de juego actual son su simpleza, la economía de elementos utilizados, la combinación armónica entre puntos, líneas rectas y curvas, y la síntesis lograda en su diseño, la que permite identificar claramente las partes que la componen, así como la función que cada una de ellas cumple dentro del total.

Como una forma de constatar lo señalado, procederemos a realizar un seguimiento a las distintas modificaciones y/o enmiendas en las reglas del juego que han repercutido directamente en el diseño del campo de juego y que le han permitido alcanzar su composición actual. Para lo cual se han escogido tres instantes en la historia de este deporte, los que se ha estimado representan de buena forma la evolución dentro de este proceso.

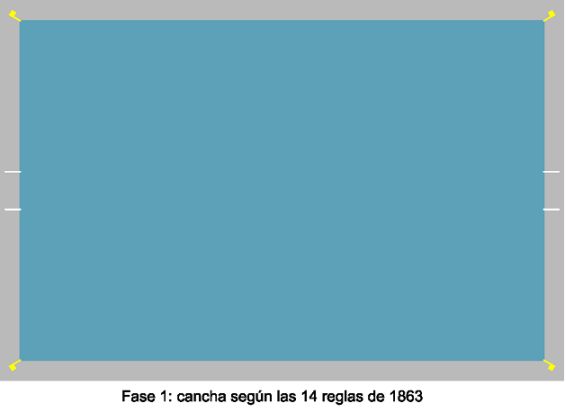

Fase 1: Diseño de la cancha según las 14 reglas de 1863

El 26 de Octubre de 1863 se reúnen en Londres representantes de once clubes ingleses, quienes deciden fundar la Asociación de Fútbol (The Football Association) y utilizar las entonces denominadas Reglas de Cambridge (1848) como base para elaborar las primeras reglas unificadas para la práctica del fútbol, con lo cual se llega a un acuerdo definitivo de 14 reglas.

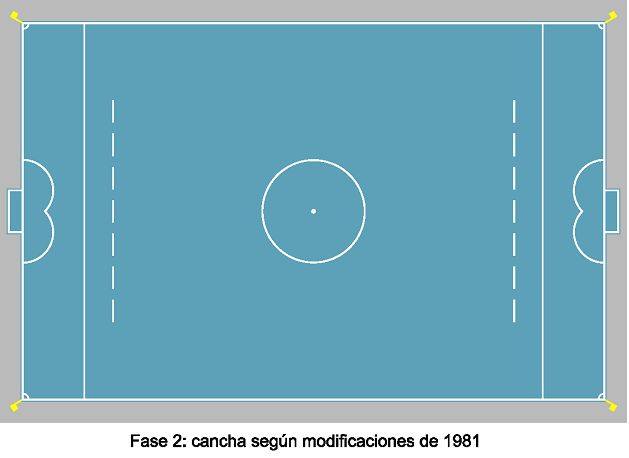

Fase 2: Diseño de la cancha según las modificaciones reglamentarias de 1891

En 1886 se funda la IFAB (International Football Association Board) y se establece como el único organismo legitimado para regular, cambiar y ejecutar las reglas del Fútbol para todo el mundo, situación que se mantiene hasta la actualidad. En Junio de 1891 la IFAB realiza una serie de modificaciones reglamentarias que constituyeron un aporte para el desarrollo del juego.

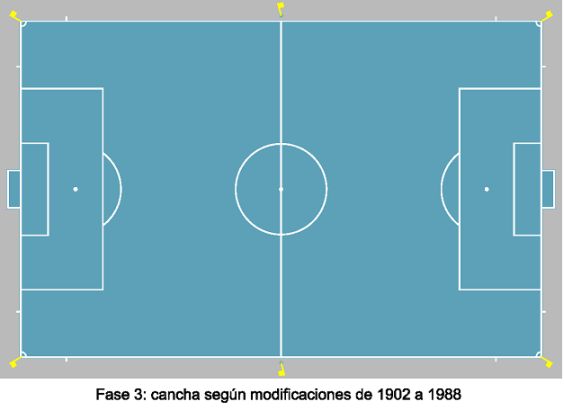

Fase 3: Diseño de la cancha en la actualidad

Las restantes modificaciones se sucedieron cronológicamente a contar del 1902 en adelante y ellas contribuyeron a finalizar el proceso que culminará en el diseño del campo de juego que conocemos actualmente (2018).

Como complemento y para ilustrar cada una de las fases a revisar en el presente texto, se estimó conveniente utilizar imágenes con la representación gráfica a escala del campo de juego, lo que permitirá constatar claramente la evolución del proceso entre cada caso.

Fase 1 (Las 14 reglas de 1863)

A continuación se indica lo dispuesto en las primeras reglas de la Asociación de Fútbol en relación con el diseño del campo de juego.

La demarcación del campo de juego sólo se señala con la instalación de unas banderas que se ubican en los vértices del terreno. Aún no se pintaban líneas y no hay indicios de la utilización de otro tipo de marca para designar el campo de juego.

Las porterías estaban definidas por dos postes verticales aislados, con una separación de 7,32 metros (8 yardas) cada uno. No se contemplaba algún elemento horizontal que los uniera, así como tampoco se establecía la altura para cada poste. Tiempo después (1866) se incorpora una cinta o soga entre ambos postes, a una altura de 2,44 metros, con lo que se determina que el gol se consigue al traspasar el balón entre los postes y la cinta.

Comentarios Fase 1

Comentarios Fase 1

A contar de 1863 se instaura un primer trazado para el campo de juego, el cual podemos observar que se reduce a su mínima expresión. Dicho trazado queda definido por la utilización de las cuatro banderas que se ubican en los vértices del rectángulo, las que se constituyen en la única referencia para una percepción de los límites del campo de juego.

A todas luces lo señalado resulta insuficiente para definir el trazado del campo de juego con un rango de percepción o visibilidad mínima necesarios para un desarrollo del juego equivalente al que conocemos hoy en día.

La carencia de líneas referenciales para delimitar el terreno de juego, nos permite vislumbrar una todavía incipiente fisonomía en lo que a definición del campo de juego se refiere. Aunque la mayor evidencia que surge tiene relación con la naturaleza del juego, la cual se vislumbra bastante alejada a lo que hoy entendemos por fútbol. En ese sentido y bajo estas condiciones, para contar con un desarrollo del juego adecuado tiene que haber existido un importante grado de colaboración por parte de los involucrados.

Con la incorporación de unas incipientes porterías definidas sólo por dos postes (similar al rugby), se completa la implementación de los elementos de apoyo requeridos en ese entonces para permitir el desarrollo del juego. La ausencia de travesaño en las porterías se adjudica a que en los inicios la forma de conseguir goles era conduciendo el balón controlado, es decir pegado al pie, por lo que en ese entonces el larguero era innecesario.

Fase 2 (Modificaciones Reglamentarias de 1891- IFAB)

En las modificaciones reglamentarias realizados en 1891 por la IFAB, se incorpora el trazado de las líneas de banda y de meta, para la demarcación de los límites del terreno de juego.

El centro del campo se marca con un punto y se traza un circulo de 9,15 metros (10 yardas) de radio con centro en el mismo punto.

Se definen las porterías con la incorporación de un travesaño como elemento de unión entre los dos postes verticales. La distancia del horizontal al suelo seria de 2,44 metros (8 pies). Además se comienza a aceptar el uso de la red en las porterías.

Una de las principales novedades de este período se produjo con la introducción de la pena máxima, la cual fue llamada “disparo de la muerte” en sus inicios y posteriormente conocida como lanzamiento penal. Para implementarlo se incorporó el trazado de una línea paralela a la línea de meta, definida como línea penal. Ambas líneas se ubicaron a una distancia de 11 metros (12 yardas) entre sí. También se incluyó una línea segmentada, a 5,5 metros del área penal, que no tenía que ocupar todo el ancho del terreno necesariamente y detrás de la cual debían permanecer los jugadores hasta la ejecución del lanzamiento.

Desde la base de cada poste vertical se trazaba una línea semicircular de 5,5 metros de diámetro (6 yardas) cada una hacia el campo de juego. Con el trazado de ambas líneas hasta su punto de intersección se delimita un sector denominado como área de gol, en forma de una “M” circular. Durante la ejecución del penal el portero podía adelantarse hasta los 5,5 metros señalados por el área de gol.

También se incluyó la demarcación del cuadrante para la ejecución de los lanzamientos de esquina.

Comentarios Fase 2

Comentarios Fase 2

Con la incorporación del rectángulo definido por las líneas de banda y de meta, se incorpora la convención moderna de lo que entendemos por terreno de juego para la práctica del fútbol. Además de que se comenzaba a contar con elementos referenciales adecuados para señalar los límites del campo de juego.

Una de las modificaciones importantes fue que se definiera el arco de fútbol en forma de pórtico, es decir, como un elemento unitario compuesto por dos postes verticales y uno horizontal, ya que ello permitió que los goles se pudieran conseguir por medio de disparos al arco, no siendo ya obligatorio tener que ingresar al arco con el balón controlado. A partir de entonces se da forma definitiva a la razón de ser del juego, al objetivo final por el cual se despliegan los esfuerzos al interior del campo de juego para la concreción de las anotaciones por parte de cada uno de los equipos.

La incorporación de la línea penal para la ejecución de la pena máxima implicaba que el lanzamiento no se ejecutaba desde un punto específico, sino que era preciso ubicar el balón en cualquier posición sobre la línea.

Al menos como una curiosidad quedará el trazado de la línea en forma de “M” que se estableció durante este período para el área de meta. Más allá de constituirse en una referencia por su ubicación en las inmediaciones de la portería, es probable que por la particularidad de su trazado algo perturbador, haya aportado una dosis de confusión al desarrollo de las acciones en ese sector del campo de juego.

Fase 3 (Modificaciones de 1902 a 1988)

Con las modificaciones que corresponden al presente período se completa la configuración de la cancha de fútbol tal como la conocemos en la actualidad:

En 1902 se hizo una revisión a las reglas y se estableció el lanzamiento penal desde un lugar fijo, lo que trajo consigo la incorporación del punto penal ubicado en el eje central del campo de juego y perpendicular a la portería a una distancia de 11 metros. Ya no se justificaba la línea penal, la cual se suprime y por lo tanto se redefine el área penal (área grande), cuyo trazado se realiza ahora en torno a la portería y corresponde a un rectángulo de 16,5 metros de ancho por 40,32 de largo. Estas modificaciones realizadas en torno a la portería impulsaron posteriormente a replantear el área de meta en forma de “M”, la cual es reemplazada por la que también conocemos hoy como el área chica, la que corresponde a un rectángulo de 5,5 metros de ancho por 18,32 de largo.

Se incorporó además una línea en el centro del campo de juego, la cual lo divide en dos partes iguales. En 1937 se incorporan el semicírculo que se ubica al borde del área grande, con centro en el punto penal y con un radio de 9,15 metros (10 yardas).

La utilización de las redes detrás de cada portería se introdujo en 1938.

En 1977 se adoptaron unas marcas a 9,15 metros (10 yardas) de las esquinas de la cancha, utilizadas como referencia para la ubicación de la barrera durante los lanzamientos de esquina, aunque su uso no sería obligatorio.

A contar de 1988 se impuso la obligación de que las porterías fuesen de color blanco.

Comentarios Fase 3

Comentarios Fase 3

Como se puede apreciar en las imágenes, con las modificaciones realizadas a comienzos del siglo XX (1902), prácticamente quedará definido el diseño del campo de juego que prevalecerá hasta la actualidad.

Se incorpora en los extremos del campo de juego un notorio efecto de direccionalidad hacia ambos pórticos. Esto se consigue con la utilización de un trazado que se origina en cada portería, en torno a las cuales se define en primera instancia el área penal, para luego continuar la secuencia con el área grande. Por ello es que la línea central también marca un eje de simetría en el campo de juego y a la vez de separación entre ambas situaciones contrapuestas. Esto se puede apreciar con mayor claridad al comparar por ejemplo, la cancha de fútbol con una cancha de rugby, en la que predomina un trazado basado en la ortogonalidad, a pesar de que en sus extremos también cuenta con postes que se pueden considerar equivalentes a los arcos del fútbol.

En lo que se refiere a la geometría del trazado, la línea central se constituyó en un elemento de apoyo para el círculo central, el que hasta ese momento y de acuerdo al trazado anterior, prácticamente «flotaba» en las inmediaciones del centro del terreno de juego. Desde este momento y con el complemento de la línea central, el círculo se ubica de forma evidente en el centro geométrico del rectángulo.

Con la aparición de una línea ubicada al centro del terreno se incorporó por vez primera un elemento que permitió a los jugadores contar con una referencia para la división del campo de juego en dos áreas equivalentes. Con ello se estableció con claridad el sector dentro del campo de juego que le corresponde a cada equipo y durante el desarrollo del juego, el traspaso de dicha frontera en dirección al arco contrario implica para uno de los equipos el avance desde una posición defensiva a otra ofensiva, mientras que para el otro equipo ocurre exactamente a la inversa, es decir, representa necesariamente un retroceso en sus posiciones dentro del campo de juego.

El actual trazado de la cancha culmina con la incorporación del característico semicírculo que se ubica sobre la línea frontal de cada área penal, cuyo propósito es definir la distancia de los restantes jugadores al momento de ejecutar el lanzamiento penal.

Como se ha podido apreciar en este recorrido, las modificaciones y/o enmiendas en lo que al diseño del campo de juego se refiere no han sido tan numerosas y como en todo proceso de diseño, la mayor parte de los cambios significaron avances, pero algunos de ellos también implicaron retrocesos. Cada una de las etapas analizadas ha sido significativa y han formado parte de un proceso en que a lo largo del tiempo se fue configurando un diseño que hoy en día nos resulta tan reconocible así como consolidado en su configuración.

Notas:

(1) No se incluyen en la presente revisión las reglas que tienen relación con las dimensiones del terreno de juego. Tampoco se incluyen las que tienen relación con la superficie de juego.

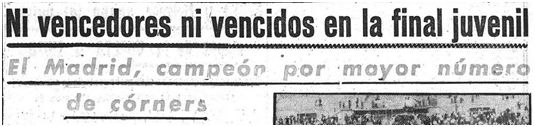

En el Metropolitano, una jugada entre Collar, el que fuera histórico capitán rojiblanco, y Moreno colocaba el 1-0 en el marcador que campeó hasta el último minuto de partido, donde el barcelonista Pons logro el empate, lo que a la postre significaba tener que ir a un partido de desempate. En Chamartín, pese a que el Plus Ultra se adelantó por medio de Poyan, el mejor fondo de la Real Sociedad unido a un terreno de juego más pesado, contribuyo a que los realistas le dieran la vuelta al partido en la segunda parte hasta finalizar venciendo por 2-6. Mateos marco el otro gol del equipo asegurador mientras que Laguardia, Huercanos por 2 veces, Sistiaga de penalti, Querejeta y Esnaola, marcaron por los visitantes.

En el Metropolitano, una jugada entre Collar, el que fuera histórico capitán rojiblanco, y Moreno colocaba el 1-0 en el marcador que campeó hasta el último minuto de partido, donde el barcelonista Pons logro el empate, lo que a la postre significaba tener que ir a un partido de desempate. En Chamartín, pese a que el Plus Ultra se adelantó por medio de Poyan, el mejor fondo de la Real Sociedad unido a un terreno de juego más pesado, contribuyo a que los realistas le dieran la vuelta al partido en la segunda parte hasta finalizar venciendo por 2-6. Mateos marco el otro gol del equipo asegurador mientras que Laguardia, Huercanos por 2 veces, Sistiaga de penalti, Querejeta y Esnaola, marcaron por los visitantes.

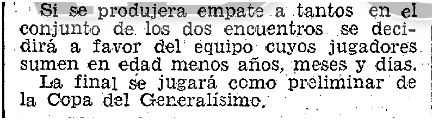

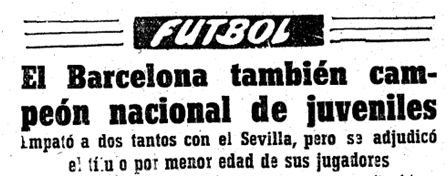

Para el partido final ambos equipos jugaron con los mismos onces, a excepción de la portería azulgrana que esta vez fue defendida por Rodri en lugar de Sadurní. Poco público en la nocturna de Chamartín que no salió aburrido aunque si indignado por el resultado. Al igual que en el primer partido, el Barcelona volvió a adelantarse en el marcador. Esta vez una salida en falso hacia un balón que no consiguió atrapar, se transformó en un centro de Domínguez hacia Escolá para que este no perdonara. El Sevilla buscó con apremio el empate, pero en la ocasión más clara de la primera parte Flores fue sujetado al ir a rematar por un defensa culé en un penalti que no vio el árbitro. Para más desgracia sevillista al empezar la segunda parte, otro fallo del meta andaluz propició el segundo gol del Barcelona obra de Toll. La reacción sevillista fue fulminante. Saque de puerta y jugada trenzada sevillista que pasa por todos los jugadores sin que ningún rival culé la obstaculice hasta que Díaz de cabeza la aloja en las mallas de Rodri. En las gradas se desató una larga ovación y el flamear de pañuelos. Esto catapultó al Sevilla quien asedio la meta culé en pos de la victoria que le fue esquiva. Tan solo en el último minuto de partido, Aragón logro empatar la contienda y pocos instantes después el árbitro pitó el final del partido. El reglamento estaba claro y a partir de ese momento comenzaron las sumas de las edades para dar con un ganador. Los jugadores del Sevilla dieron una suma total de doscientos diecinueve años, once meses y seis días, por su parte la los barcelonistas dieron un total de doscientos diecisiete años, once meses y veinte días. El titulo se iba para la ciudad condal en medio de una bronca del público presente que entendía que no era lo correcto pese a lo que marcaba el reglamento.

Para el partido final ambos equipos jugaron con los mismos onces, a excepción de la portería azulgrana que esta vez fue defendida por Rodri en lugar de Sadurní. Poco público en la nocturna de Chamartín que no salió aburrido aunque si indignado por el resultado. Al igual que en el primer partido, el Barcelona volvió a adelantarse en el marcador. Esta vez una salida en falso hacia un balón que no consiguió atrapar, se transformó en un centro de Domínguez hacia Escolá para que este no perdonara. El Sevilla buscó con apremio el empate, pero en la ocasión más clara de la primera parte Flores fue sujetado al ir a rematar por un defensa culé en un penalti que no vio el árbitro. Para más desgracia sevillista al empezar la segunda parte, otro fallo del meta andaluz propició el segundo gol del Barcelona obra de Toll. La reacción sevillista fue fulminante. Saque de puerta y jugada trenzada sevillista que pasa por todos los jugadores sin que ningún rival culé la obstaculice hasta que Díaz de cabeza la aloja en las mallas de Rodri. En las gradas se desató una larga ovación y el flamear de pañuelos. Esto catapultó al Sevilla quien asedio la meta culé en pos de la victoria que le fue esquiva. Tan solo en el último minuto de partido, Aragón logro empatar la contienda y pocos instantes después el árbitro pitó el final del partido. El reglamento estaba claro y a partir de ese momento comenzaron las sumas de las edades para dar con un ganador. Los jugadores del Sevilla dieron una suma total de doscientos diecinueve años, once meses y seis días, por su parte la los barcelonistas dieron un total de doscientos diecisiete años, once meses y veinte días. El titulo se iba para la ciudad condal en medio de una bronca del público presente que entendía que no era lo correcto pese a lo que marcaba el reglamento. A distancia de tantos años puede parecer extraño la manera en la cual se resolvieron ambos campeonatos, de la misma manera que a los jugadores de los años 40 les podría parecer raro el tener que jugarse un título a lanzamientos de penalti, los 3 cambios por partido o el sistema de tarjetas amarillas y rojas. Los reglamentos se han ido modificando, para bien o para mal, y nos dejan para el recuerdo estas historias que ahora vemos un poco extrañas.

A distancia de tantos años puede parecer extraño la manera en la cual se resolvieron ambos campeonatos, de la misma manera que a los jugadores de los años 40 les podría parecer raro el tener que jugarse un título a lanzamientos de penalti, los 3 cambios por partido o el sistema de tarjetas amarillas y rojas. Los reglamentos se han ido modificando, para bien o para mal, y nos dejan para el recuerdo estas historias que ahora vemos un poco extrañas. ¿Por qué usar tarjetas?

¿Por qué usar tarjetas?

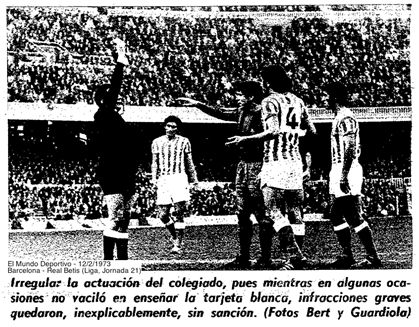

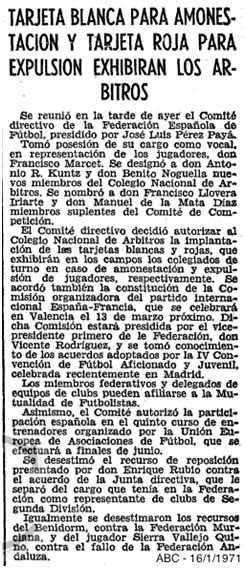

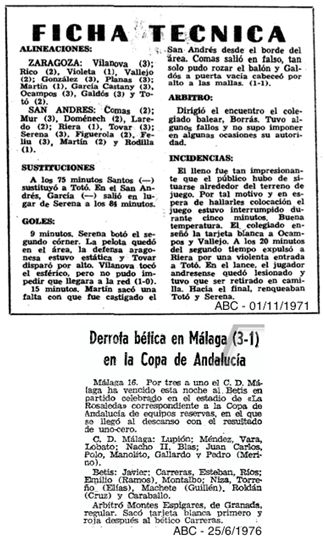

No obstante, esta amonestación a Quini no fue la primera que se vivió en el fútbol español profesional. Este honor recae sobre Julián Riera Navarro, defensor del San Andrés, y es que en la mañana de aquel 24 de enero se disputó también la jornada de Segunda División, comenzando a las 11:45 horas el San Andrés – Burgos y a las 12:00 horas el Mallorca – Moscardó. Según la hemeroteca, Riera fue el primer amonestado de su partido donde hubo otras tres tarjetas blancas más, mientras que Villaverde, del Moscardó, fue el primer amonestado del suyo en el minuto 64, es decir, cuando en Sant Andreu se llegaba al minuto 79 aproximadamente. Esto nos hace suponer que fue Riera el primer futbolista que vio una tarjeta blanca en el fútbol español, mostrada por el árbitro Luis María Juango Ruíz.

No obstante, esta amonestación a Quini no fue la primera que se vivió en el fútbol español profesional. Este honor recae sobre Julián Riera Navarro, defensor del San Andrés, y es que en la mañana de aquel 24 de enero se disputó también la jornada de Segunda División, comenzando a las 11:45 horas el San Andrés – Burgos y a las 12:00 horas el Mallorca – Moscardó. Según la hemeroteca, Riera fue el primer amonestado de su partido donde hubo otras tres tarjetas blancas más, mientras que Villaverde, del Moscardó, fue el primer amonestado del suyo en el minuto 64, es decir, cuando en Sant Andreu se llegaba al minuto 79 aproximadamente. Esto nos hace suponer que fue Riera el primer futbolista que vio una tarjeta blanca en el fútbol español, mostrada por el árbitro Luis María Juango Ruíz. ¿Por qué el color blanco?

¿Por qué el color blanco?