“El asesino de las quinielas”

La historia de las quinielas está cuajada de hechos insólitos, anécdotas jugosas y personajes entrañables. Aquel carnicero cántabro, por ejemplo, primer augur en rebasar con sus pronósticos el millón de ptas. (temporada 1951-52), que al ser interrogado sobre el uso que pensaba dar a semejante fortunón, respondió a los reporteros: “Montar aquí, en Santander, la mejor carnicería de España”. O el peón meridional, padre de familia numerosa, a quien distintos problemas de salud habían puesto al borde del desahucio. Desesperado y como quien lanza una moneda al aire, invirtió en el 1-X-2 cuanto llevaba en los bolsillos, por más que nada supiese de fútbol. Y de pronto, toda su desesperación acabaría transformándose en unos centenares de miles. También, por supuesto, el niño que sisando céntimo a céntimo de distintos recados y uniéndolos a su exigua propina semanal, juntó lo bastante para cubrir un boleto de dos apuestas. Desde que el domingo por la tarde se supiese poseedor de catorce aciertos, pasó dos noches atroces, sin pegar ojo. En su casa el juego estaba proscrito. Nunca había visto a sus padres entretener el ocio con una partida de tute, brisca o dominó. Lo tenían, además, perfectamente aleccionado al respecto: “Quien juega pierde siempre; y muchos, además de perder, acaban a la intemperie, con su vida hecha unos zorros”. Convencido de que le castigarían en cuanto confesase, pensó seriamente en deshacerse del boleto. Pero lo había firmado. Le buscarían, claro, porque la radio acababa de anunciar se preveían pocos, muy pocos acertantes. Y cuando se presentaran en casa quienquiera que hubiese de venir, policías o señores muy serios con traje, corbata y carteras de cuero, al castigo por desobediente se unirían reproches de toda índole. Callar su culpa era, en el fondo, un modo de mentir. Confesó con un nudo en la garganta. Tuvo que hacerlo hasta tres veces, porque o no le entendían, o no acababan de creérselo. Y cuando mostró el boleto, en vez de coscorrones, admoniciones y malas caras, todo fueron abrazos, besos, y hasta promesas sobre el balón de reglamento con el que llevaba dando la murga desde hacía tiempo. No era para menos. Acababa de pintar un brillante arco iris sobre el porvenir familiar.

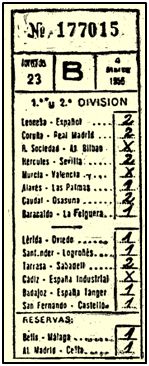

Boleto quinielístico de 1946.

La suerte, empero, sabe reír también con socarronería de madrastra, enredando de cuando en cuando alguna burla cruel. Lo hizo con el joven pastor castellano acertante de otro pleno. Siempre había querido olvidarse de las ovejas y ver el mundo desde una moto. Algo que por fin iba a lograr, conforme anunció a los redactores que se dieron más prisa en visitarle. Luego, en la Caja de Ahorros, le hicieron ver que el premio daba para mucho más que una moto. Allí mismo, junto a la puerta, había un “Coupé” aparcado y estuvieron echándole un vistazo. “Ya te has curtido bastante a la intemperie, hombre -le dijeron-. Y los hacen descapotables. ¿Qué quieres disfrutar de la brisa? Pues quitas el toldo. ¿Qué se pone a llover o te molesta el aire? Con darle a un botón, otra vez bajo techo”. Le hicieron números y apenas tuvo que pensárselo, puesto que el modelo pretendidamente deportivo de “Seat” dejaba poco menos que en nada a la “Vespa” más bonita. Meses después, los teletipos escupían la noticia. Un joven agraciado con las quinielas escaso tiempo atrás, había fallecido al volante de su automóvil justo cuando circulaba por la carretera que tantas veces contemplase desde el vecino teso, cayado en mano, bajo el solazo estival o embutido en su manta inverniza.

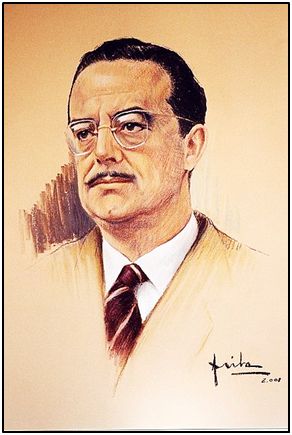

Tampoco Gabino Moral Sanz arregló definitivamente su vida con los 30.207.744 ptas., récord quinielístico que en Febrero de 1968 se antojó insuperable. Su rostro tímido, aparte de ser recogido por toda la prensa estatal, se hizo un hueco en la televisión, aún sin color, merced a una oportunista campaña publicitaria de “Philips”. “Tenga, padre, para San José -recitaba el mozo sin ninguna gracia, mientras hacía entrega de un envoltorio con lacito-. Una Philips Shave”. Se dijo que el “spot” le había supuesto lo que dos años y medio de salario a un peón del agro. Su nombre de pila, además, sirvió para que desde entonces los “gordos” del 1-X-2 fuesen bautizados como “Gabinazos”. Hasta abril, por lo menos, saltó a los medios día sí y día también. Puesto que asegurase no haber presenciado nunca un partido de fútbol en vivo, recibió invitaciones de varios clubes para hacerlo desde sus palcos. Incluso se aseguró que el alcalde de Benidorm le había invitado a una semana de estancia gratuita. Y aunque no fuese especialmente atractivo, muchas jóvenes españolas empezaron a encontrarle guapo… Al cabo, su antigua timidez fue dando paso a la boba osadía de tantos nuevos ricos. Dejó de ser noticia, por más que muy bien podría haberlo sido, puesto que tras invertir parte del premio en la mecanización del agro familiar, llegó el dispendio. La inflación desbocada durante el decenio de los 70, unida a distintas noches de juerga y despilfarro, recortaron hasta lo inverosímil aquellos 30 millones, equivalentes a 289 anualidades con el salario medio español. Ese bombazo millonario fue para él, después de todo, un simple espejismo.

Otro tipo de juego malabar fue el protagonizado por un recluso con iniciales L.L.M., que desde su celda rellenó en noviembre de 1964 un boleto sencillo, obteniendo, si no una cifra millonaria, al menos caudal suficiente para encarar el futuro con optimismo, cuando dejase atrás las rejas.

Pero, más, mucho más contumaz en el esfuerzo de complicarse la vida, iba a ser algún lustro después cierto minero asturiano favorecido no con uno, sino con dos guiños de la diosa Fortuna. La prensa se ocupó de él, sobre todo y con razón, a raíz del segundo pleno. Porque mientras lo remojaba en alcohol, de garito en garito, tropezó con el policía cuya intervención resultara decisiva en el cierre del Club que montase con la primera lluvia millonaria. Rencoroso, sin mediar palabra arremetió contra el funcionario, hecho una furia. Puñetazos, patadas, cabezazos… No había modo de reducirlo. Cuando llegaron los compañeros del agredido, con asistencia médica, fue conducido al calabozo y al día siguiente puesto a disposición judicial. Nadie parecía haberle dicho que a la suerte se la ha de mimar, como a una amante. Y que tampoco está de más mostrarle agradecimiento.

Las quinielas son un baúl donde cabe encontrar de todo. Incluso una historia con la que Andreu Martín, Carlos Pérez Merinero, Juan Madrid o Francisco González Ledesma, hubiesen podido tejer formidables novelas negras. Los medios impresos convirtieron al desalmado Julio López Guixot en “El asesino de las quinielas”, olvidando, quizás, que en el crimen participó un cómplice imprescindible.

Puesto que nuestros escritores pasaron de largo ante hechos tan truculentos, sigamos desde aquí su loca carrera ribeteada de hambre, ambición, estafa y golfería cutre, muy comentada entre 1954 y 1958.

Julio López Guixot había nacido en Murcia, de padres desconocidos. Nadie, ni él mismo, supo nunca la fecha de su alumbramiento, puesto que lo abandonaron en un portal. Entregado a la Beneficencia, se le impuso el nombre de Julio Meseguer Linares, cambiado más adelante, tras ser acogido por Teresa, mujer de la que sólo se separaría para correr su desastrosa aventura. Según parece, jamás llegó a superar el abandono paterno. Estaba convencido de que la sociedad le debía algo, que el mundo era ruin y por eso, a la postre, los senderos convencionales resultan inútiles. Áspero de carácter, prepotente y engreído, lejos de labrarse un porvenir a base de sacrificio y tesón, como tantos de su misma época, tomó gusto a los atajos, a la vida más o menos muelle y al efecto que solía producir su buena presencia física.

En setiembre de 1943 ingresó voluntario en el Ejército del Aire, no respondiendo a una teórica vocación, sino porque algo había que hacer en tiempos de tanta hambre y, sobre todo, porque el uniforme de aquel Cuerpo le gustaba de veras. En su mundo feliz, lleno de pájaros cantores, tenía idealizado al ejército y la camaradería cuartelera. Gravísima equivocación, pues a la primera dificultad reaccionó como solía, saltándose jerarquías y echando un órdago. No llevaba ni dos semanas acuartelado cuando le abrieron expediente como autor de una carta incitadora a la rebelión militar. Con la guerra incivil recién terminada y Europa todavía en llamas, se vivía una fiebre enfermiza por descubrir rojos, masones y espías emboscados tras cada sombra. En semejantes condiciones, si de algo podían pecar las sentencias era de mano dura. Y la suya, al igual que otras muchas, buscó la ejemplaridad. Diez años de condena y la correspondiente mancha en su expediente.

Al ser puesto en libertad, alguien le dijo, o él quiso entender, que había sido expulsado del ejército, y por ende exento de “mili”. Se instaló en Elche, trabando amistad con José Segarra Pastor, joven empleado de banca, y Asunción, la hermana de éste, cuya amistad tardaría poco en trocarse historia sentimental. El antiguo hospiciano parecía tener prisa por recuperar el tiempo perdido. Necesitaba destacar, abrirse camino, dejar a todos boquiabiertos por su inteligencia, verborrea y oportunismo. Doblar el lomo se le daba realmente mal. Lo suyo eran las ideas, las grandes quimeras. Acertar quinielas, por ejemplo. Amasar una fortunita rellenándolas, gracias al método que aseguraba haber descubierto para hacerse de oro. Debió ser tanto el entusiasmo desplegado en torno a los Segarra, que de allí salió una minúscula peña quinielera. Ayudaba, y no poco, contar con un entendido en cuestiones bancarias, a la hora de buscar capital. José Segarra debió efectuar gestiones entre la clientela de su oficina, embaucando al menos a un capitalista. Otras sumas las obtuvieron de créditos a interés casi usurario. No importaba. El método de Julio López Guixot pretendía obtener 13 aciertos con machacona regularidad. Tan pronto despegaran, nadie iba a ser capaz de pararlos.

Ni que decir tiene que la peña constituyó un fracaso. Harto de perder dinero, el capitalista se esfumó, dejándolos con una suma de créditos a los que no había modo de responder. La familia Segarra tuvo que hipotecar su casa y tirar hasta del último ahorro. Estaban arruinados. A su manera, Julio prometió ayudarles, perfeccionando el método hasta cubrirlos de oro. Pero no contaba con que esa desgracia suya, congénita, le reservaba otra indeseable sorpresa.

Sin saber muy bien cómo, se encontró esposado entre dos guardias civiles, con orden de conducirlo hasta un batallón disciplinario en África. Porque como la condena de 10 años no le liberaba del servicio militar, desapareciendo se había convertido en prófugo. Y a su huida, claro, había que sumar los antecedentes de sedicioso.

En África tuvo tiempo para dar vueltas al método quinielístico. Repasado de arriba abajo, corregido no una vez, sino cien, ya no podía fallar, se dijo convencidísimo. Libre y licenciado por fin, en diciembre de 1952 regresó a Elche, donde Asunción, su novia, seguía esperándole con la sumisa fidelidad de las enamoradas de posguerra. A sus 30 años, Julio López estaba asqueado de todo cuanto no fuese él mismo. En su obsesión por mostrarse juvenil, pasaba horas en los gimnasios practicando boxeo y artes marciales, saltando a la comba, endureciéndose en las espalderas y subiendo la cuerda a pulso, en perfecta posición de escuadra. Había llegado a la conclusión de que llenando cada semana un mínimo de 200 boletos, ninguna concatenación de caprichos podía dejarle sin al menos una columna de 13 aciertos. Invirtió tiempo y labia en su labor de captación, restregó a conciencia cada ambición dormida, presumió, aparentó, mintió… Y consiguió nuevos socios, obteniendo algún premio de segundo rango. Su techo, con todo, no sobrepasó las 64.000 ptas.

Publicidad de los años 50, sobre uno de los abundantes métodos para acertar quinielas.

Envanecido, se dijo que para obtener cantidades mayores necesitaba incrementar la inversión. Algunos socios, aquellos cuya avaricia rompía el saco, le acompañaron en el sueño hasta desembocar en la decepción. Julio López volvía a estar endeudado, rabioso y harto de todo. Había llegado a ese límite del que sólo se sale entre aplausos o con los pies por delante. Y él no era de los que acaban oxidándose, pudriéndose en vía muerta, rumiando la amargura.

Prevaliéndose de la admiración que seguía despertando en el empleado de banca José Segarra Pastor, su futuro cuñado, le planteó la posibilidad de robar en la entidad donde prestaba servicios. Luego de los naturales recelos, entre ambos fueron perfilando el plan. Tampoco hacía falta presentarse ante el cajero, pistola en mano y embozados, como el cine de gánsteres. Bastaba con asaltar a cualquiera de los habilitados para el transporte de capitales entre Alicante y Elche. Y tratándose de eso, Segarra contaba con la víctima perfecta.

Respondía al nombre de Vicente Valero Maciá. Amigos desde la infancia, José y Vicente Valero se habían apadrinado mutuamente en sus respectivas bodas. ¿Cómo iban a sospechar uno de otro? Además, a Vicente las mujeres le volvían loco. Puesto que por ahí tal vez hallaran la forma de tenderle una trampa, Julio López aplicó toda su ciencia en la elaboración del proyecto. El atraco también debía responder a un método, a un plan perfecto y audaz.

Al cabo de un tiempo estaban listos para asesinar a Valero, pues ya habían llegado a la conclusión de que aquel hombre no podía ofrecer testimonio. Alquilaron una casita de veraneo en la colonia Vistahermosa de la Cruz, próxima a Alicante, “para una familia de Albacete”, según arguyeron, dejando 500 ptas. como señal. José Segarra, precavido, fue deslizando en la sucursal bancaria que acababan de detectarle una enfermedad, a consecuencia de la cual debería efectuar viajes hasta Alicante, pues el médico más cualificado pasaba consulta en la capital. Paralelamente comentó a su compadre Vicente Valero que cierta antigua “amiga”, turista ella y con moral más bien disoluta, le había escrito anticipándole su intención de acercarse por la playa, con otra compañera. Llegó a enseñarle la carta que él mismo tuvo la precaución de escribir desfigurando trazos, donde se le invitaba a acudir con cualquier amigo, para que su compañera no acabara aburriéndose como una ostra. Valero picó el anzuelo sin remedio.

El viernes 30 de julio de 1954, Segarra escuchó que a su amigo Valero lo enviaban hacia Alicante, donde debía recoger dinero. Al rato solicitó permiso para salir, pretextando que el médico le había citado urgentemente. Desde unos días antes todo estaba listo. Julio López había hecho venir desde Logroño a cierto conocido sin escrúpulos, para que le ayudase si algo salía mal. Ambos, riojano y quinielista con método, partieron hacia Alicante en moto, mientras Segarra tomaba el mismo autobús que Valero y celebraba tan feliz coincidencia. “El destino se empeña en que hagamos felices a esas chicas” -le dijo-; porque no sé tú, pero como me llamo José que hoy paso a verlas”. Segarra explicó también que debía acercarse a la consulta de un médico, y por eso quedaron citados para las once en el portal del galeno.

Ya en la consulta, el empleado de banca advirtió le daban número para después de las 11. Así que bajó al portal, recogió a Valero y partió con él, en taxi, rumbo a la urbanización.

La puerta del chalecito estaba abierta. José Segarra entró primero, seguido por Valero. Avanzaron por el pasillo e iban a entrar en una habitación cuando Julio, situado justo en la de enfrente, les salió por la espalda. Aunque López Guixot debía estar nerviosísimo, pues no en vano llevaba una hora aguardándolos, ni en sueños pudo haber imaginado tantas facilidades. Un primer golpe en la nuca con un yunque de zapatero, dejó aturdido al incauto. Sin permitirle reaccionar repitió la agresión, esta vez en la frente. Una, dos veces más. Hasta hundirle el cráneo. Segarra, el amigo del alma, se apoderó de su cartera. “¡Maldita sea!”, debió renegar; “¡todo esto por 40.000 pesetas!”. Vicente Valero era zorrete viejo, un veterano en el transporte de caudales, y por eso jamás llevaba todo el dinero en el mismo sitio. Sus asesinos, en cambio, novatos al fin y al cabo, no se tomaron la molestia de registrar sus ropas. De habérseles ocurrido, su botín habría alcanzado el cuarto de millón.

Apenas habían transcurrido unos minutos cuando Segarra regresaba al taxi, que había dejado esperando, y se hacía conducir hasta la consulta médica. Aquella cita representaba su coartada, la garantía de impunidad en el supuesto de que la policía llegara a recelar de su escapada. Atrás quedaron Valero, herido mortalmente, y su asesino, incapaz de rematarle y por lo tanto obligado a presenciar la agonía. Salió López para comprar alguna manta y un saco grande con los que envolver el cadáver, pero estaba tan tenso que al cerrar la puerta rompió la llave. Tragándose el miedo tuvo que pedir un duplicado a la administradora. Cuando creía tenerlo todo controlado, se sintió desfallecer por el pánico. El cuerpo se había movido de sitio. ¿Es que ese hombre no iba a morir nunca? Medio a tirones logró desnudarlo, envolverlo en la manta e introducirlo en el saco. Por supuesto no reparó en los bultos de los bolsillos. O no en todos. Segarra le había ordenado hiciese desaparecer el cadáver, enterrarlo donde nadie lo pudiese encontrar jamás. Pero una cosa era sentirse estafado por la humanidad, tejer planes o ambicionar millones, y otra manosear la muerte, percibir su acritud y creerse descubierto con cada crujido o susurro del viento. Entró y salió varias veces, quién sabe si dándose tiempo para recuperar el ánimo. Y en una de esas idas y venidas perdió la llave.

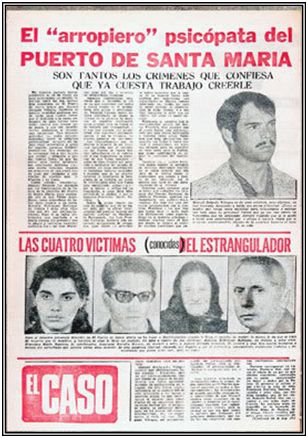

Una publicación mítica como “El Caso”, contempló al criminal de las quinielas con la misma lupa que a estranguladores, amantes sangrientos, envenenadoras o golfos sin remedio, como Jarabo.

No podía solicitar otro duplicado. Así que optó por mentir a Segarra, asegurándole haberse deshecho de la víctima.

Cuesta pensar en alguien tan imprudente e insustancial, capaz de vivir cuatro meses en apariencia despreocupado, hasta el punto de casarse, sabiendo que el cadáver permanecía en la casita de Vistahermosa.

Ocurrió cuanto debía pasar. La administradora de aquella colonia, al percibir el hedor proveniente de un inmueble que nadie había ocupado, contactó con la Guardia Civil. Los restos encontrados permitieron obtener una huella dactilar, así como una punta de pañuelo medio chamuscada, que acabarían poniéndoles sobre la pista del transportista desaparecido con todo el dinero. Segarra se vio obligado a declarar. Sí, era cierto, se había encontrado con su amigo en el autobús. Pero apenas cruzaron unas palabras. ¿Qué cómo no dijo nada al enterarse de su desaparición? Bueno, hubiera podido aportar bien poco y por otra parte no quería meterse en líos. A medida que se producían más descubrimientos, la moral del oficinista se resquebrajaba. Cuando irrumpió en escena el conductor del taxi, la negación perdió cualquier sentido. Delató a Julio López, claro está. Dijo que suyo había sido el plan, que él se limitó a cooperar, que nunca tuvo consciencia del triste fin reservado a Valero. El dinero lo querían para su inversión en quinielas, porque habían dado con un método capaz de hacerlos millonarios.

Extendida orden de búsqueda y captura sobre el cuñado, costó mucho tomarle el rastro. Nadie parecía saber por dónde estaba disfrutando de su luna de miel. Las publicaciones sensacionalistas, mientras tanto, hacían su agosto. Unas denominaron aquel asunto como “El crimen de Vistahermosa”. Otras como “El crimen de las quinielas”. Y es que éstas ocasionaron la ruina de Julio López. Primero porque no le tocaban y, cuando por fin le sonrió la suerte, porque representaron su perdición. Los investigadores supieron que había acertado un pronóstico premiado con 127.000 ptas. El mayor logro en su carrera. Y puesto que ese premio sólo podía cobrarse en Murcia o Cartagena, se mantuvieron expectantes.

Fue en Murcia donde lo capturaron, cuando puso un pie en la delegación de apuestas. Llevaba del brazo a su esposa, en la inopia, ajena a la fechoría. López Guixot, el buscavidas, el especialista en tomar atajos, el asesino de las quinielas, no se tomó su detención a la tremenda. Por el contrario, dijo experimentar cierto alivio, al vivir angustiado desde que su mano asesinara en Vistahermosa. Lo confesó todo detalladamente. ¿Quién iba a decirle a él, después de ocho años persiguiendo la fortuna con el 1-X-2, que su perdición llegara unida precisamente a un gran premio?

El juicio levantó mucha expectación. Incluso un periódico considerado “serio”, como “ABC”, le otorgó amplia cobertura. Ya entonces los pasos de la justicia eran parsimoniosos, como de anciano decrépito, y por ello no se reunió el tribunal hasta mediado mayo de 1957. Por muy distintas razones, fue un proceso extraño. Primero, la vista tuvo lugar no en el Palacio de Justicia alicantino, todavía sin reconstruir desde que el 31 de julio de 1943 media Plaza del Ayuntamiento saltara por los aires al estallar una armería próxima. Segundo, porque al solicitarse penas de muerte, el tribunal estuvo compuesto por cinco magistrados, conforme era preceptivo. En una sala provisional -provisionalidad que iba ya para 14 años- sita en los altos del viejo Casino, Enrique Márquez Guerrero declaró abierta la causa. A su lado, Eduardo Bricio Herrero, Francisco Galiana Uriarte, Enrique Amat Casado y otro magistrado proveniente de Valencia cuya identidad, quizás por llegar de fuera apenas si saltó a la letra impresa, escucharon a todas las partes. La acusación fiscal fue ejercida por Eugenio Suárez Bárcena, jefe de la Fiscalía, en tanto llevaba la acusación particular el letrado Juan Sempere Sevilla, en nombre y representación de la compañía aseguradora del banco. Luis Berenguer Sos defendía a José Segarra, y Salvador de Lacy y Alberola, Marqués de Lacy, a Julio López.

Por los cronistas conocemos la austeridad espartana de aquella sala: bancos corridos, sin respaldo, para los muchos curiosos; bufetes sencillos y de bastante mal ver para defensores y acusación; tapiz grana en las paredes, un crucifijo en la mesa del tribunal y el inevitable retrato de Franco. En aquel ambiente, Luis Berenguer y el Marqués de Lacy hicieron cuanto estuvo en su mano por evitar las penas capitales. Salvador de Lacy, católico practicante muy reconocido, además de prestigioso vistiendo toga, en su alegato a favor del quinielista asesino llegaría a introducir una frase para la reflexión: “La vida es patrimonio de Dios y sólo Dios la puede quitar”. Pero ni con ella ablandó al tribunal. Código en mano, como autores confesos de un delito de robo con homicidio, concurriendo las agravantes de alevosía, premeditación y empleo de astucia, fraude o disfraz, la sentencia sólo podía ser mortal. Y así se pronunciaron los cinco jueces tres días más tarde, el 18 de mayo.

Hubo recursos y solicitudes de gracia. Como consecuencia de ellas, José Segarra recibiría a última hora el indulto del Jefe del Estado. Y por si acaso, en vísperas de que la ejecución de López Guixot se llevase a cabo, el presidente del tribunal y la dirección del penal alicantino, eufemísticamente denominado Reformatorio de Adultos, esperaban junto al abogado defensor cualquier buena nueva procedente de Madrid. El Marqués de Lacy había apelado al ministro de Justicia, Antonio Iturmendi Bañales, y al de Exteriores, Antonio María Castiella, desde cuyo gabinete llegaron a contactar con el Papa Pío XII. La esperanza se mantenía viva, pensando que Franco no podría oponerse a una solicitud de clemencia formulada por el Santo Padre. Pero o bien Pío XII tuvo esos días asuntos más importantes, o en el Vaticano decidieron que la justicia divina y la humana tampoco tenían que transitar necesariamente por los mismos carriles. La triste realidad fue que nadie enmendó nada y hacia el amanecer de un agosto limpio, en 1958, Antonio López Sierra, el último verdugo que quedaba en España, cumplió su cometido.

La proliferación de oportunistas inundando los kioscos con publicaciones cuajadas de consejos y combinaciones, garantes en teoría de futuros plenos, inspiraron a Máximo esta viñeta, cuyo apunte en la sobrecubierta no podría ser más explícito: “De este libro se han vendido 2.500.000 ejemplares.

López Sierra había llegado expresamente de Burgos, tenía categoría de agente judicial y cobraba dietas por cada ejecución. Era hombre menudo, barrigoncete, vestía de oscuro, conforme se antoja natural en su profesión, y desde la tarde anterior había dejado listo el patíbulo. Incluso ajustó la argolla, tomando como “voluntario” a un joven con plaza en la Audiencia, a quien consideraba de estatura similar al reo. Después de las probaturas estuvo recorriendo bares en compañía de otro funcionario no menos ducho levantando el vidrio.

Julio López pidió una botella de coñac como última gracia. Dicen que ésta siempre se concede, pero a él sólo le llevaron una copita. Al alba, con el director del centro, el sacerdote Manuel Marco, un capuchino conocido por su implicación social, el abogado defensor, el forense, representantes de padres de familia, algún funcionario policial y los servicios fúnebres como espectadores, dos guardias fornidos flanquearon al preso. Consciente quizás de que en ese mismo penal sucumbiera veinte años antes el poeta Miguel Hernández, un cronista quiso cubrir el luto con crespón lírico: “Amaneció despejado, pero fresquito -escribió-. El sol, perezoso, asomaba por el monte Benacantil, acariciaba la Cara del Moro y bajaba lentamente hasta la playa del Postiguet. El Mediterráneo, paternal, mecía las barquillas de los pescadores del Raval Roig”.

El verdugo no atinó mucho en sus pruebas, después de todo, porque la argolla ajustaba mal a la garganta de López Guixot. Por eso la media vuelta que hubiera debido ser rápida y limpia, resultó costosa. Triste broche a la última ejecución por garrote vil en la penitenciaría de Alicante.

El de José Segarra Pastor y Julio López Guixot, fue el único delito grave emparentado con el 1-X-2. Durante los siguientes años, merced a continuas innovaciones, la práctica de rellenar boletos iría alcanzando rango de rito, equiparable a la misa dominical, el eco de las continuas reclamaciones sobre la españolidad de Gibraltar o, sencillamente, sentarse ante el receptor de radio a la hora del serial, las emisiones de “Cabalgata Fin de Semana”, con Bobby Deglané, y el “Pobre Fernández” de Pepe Iglesias “El Zorro”, en tanto la ventana al mundo que significó el televisor se iba apoderando de los domicilios.