Hipótesis en torno a una carta

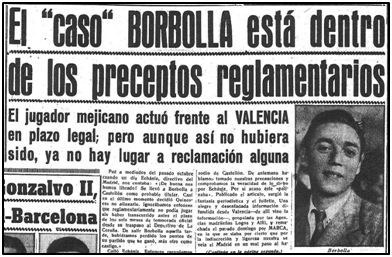

No fue mucho cuanto se escribió durante la dictadura sobre el Euskadi, equipo propagandístico-deportivo auspiciado por el gobierno vasco de José Antonio Aguirre. Y cuando se hizo, sobre todo entre 1939 y 1942, apenas hubo otro objetivo que despreciar a sus componentes, o exigir cayese sobre ellos todo el peso de una ley urdida en pleno verano del 39. Sirvan como referencia estos ejemplos:

El menosprecio elegante, y no por ello menos lapidario de Erostarbe, desde las páginas de “Marca” y “El Diario Vasco”: “Si en los tiempos duros y azarosos de la guerra, cuando se bajaba de las trincheras a los recintos futboleros, no se echaba en menos su falta, ¿para qué hemos de necesitarlos ahora?”.

La explícita amenaza atribuida por terceras voces al Sr. Troncoso, presidente de la Federación Española posbélica: “En el porvenir ni me importan (los futbolistas huidos), ni tendrán trato distinto a los restantes españoles que por distintas causas se marcharon al extranjero. Y por supuesto, y para siempre, han concluido para el fútbol español, vuelvan pronto o se les olvide el camino de la Patria, a la que si regresaran será después de entenderse con la ley”.

O el revanchismo de muchas plumas cargadas con pólvora, cuya similitud en su discurso, fuera cual fuese el medio impreso -las variaciones eran puramente sintácticas o de adjetivación- nos sitúan por fuerza ante directrices oficiales: “Nada merecen quienes así ensuciaron y ensucian hoy la memoria de tantos caídos. Que la Ley caiga sobre ellos, con toda su crudeza, cuando vuelvan derrotados a matar el hambre en la saciedad española. Porque lo harán, nadie lo dude. El criminal retorna siempre al escenario de su vergüenza”.

Por mor de la equidistancia, permítaseme otro par de reflexiones. Hablar de saciedad en una España famélica, sin carbón para cocinas y braseros, con el pan negro, las legumbres, el aceite, la leche, el arroz o los huevos, tasados en dosis de farmacéutico, no es que fuese broma, sino hiriente sarcasmo. Con respecto al revanchismo del bando vencedor, las cosas hubieran cambiado poco ante un triunfo republicano. Hubo demasiado odio, no ya engendrado en aquellos tres años de sangre y metralla, sino pudriéndose desde atrás, a lo largo de 25 meses utilizados por unos y otros como indecente prólogo. Y el odio, desde que el mundo es mundo, jamás desemboca en templanza.

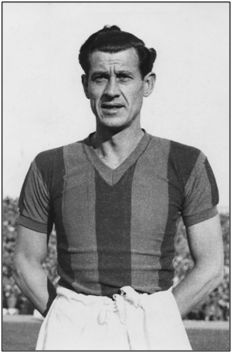

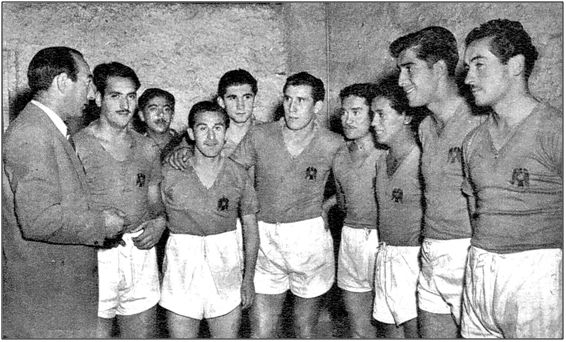

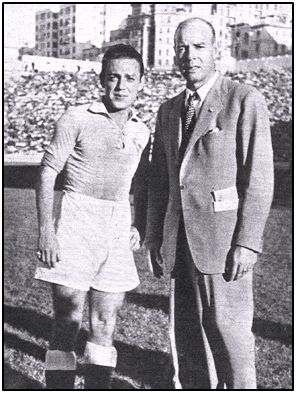

Digresiones aparte, centrémonos en el Euskadi, proyecto consolidado en abril de 1937, tras aquiescencia de lehendakari Aguirre, hombre que años atrás había jugado, aunque poco, en el Athletic Club, y además contaba con un hermano en el Arenas guechotarra. Tenía motivos para intuir, por ello, cuánto partido podría obtener la causa nacionalista a través de un equipo potente, máxime cuando el foco internacional estaba puesto sobre la tragedia española. Hubo distintas pruebas en San Mamés, a puerta cerrada, parece que dirigidas por Travieso, viejo internacional a quien las lesiones de rodilla retiraron del césped. Pero llegada la hora de comprometerse, una veintena de los 40 jugadores que como mínimo constituyeron la primera preselección, acabaría desmarcándose. A tal punto llegaron las deficiencias, sobre todo en defensa, que se acabó dando la oportunidad a Pablo Barcos, “Pablito” en el Baracaldo, a quien siempre se considera apalabrado con el Athletic para el campeonato 36-37 que las bombas hicieron imposible, por más que desde Bilbao se negaron a pagar el traspaso solicitado, considerándolo excesivo. La expedición, cuajada de internacionales españoles, partió por fin hacia Europa, a las órdenes de Ricardo de Irezábal, con Pedro Vallana, antiguo as del Arenas y buen árbitro tras colgar las botas, como jefe deportivo, Melchor Alegría en condición de relaciones públicas, y Manuel de la Sota, cuya familia llevaba años sosteniendo económicamente al P.N.V., representando al gobierno vasco.

No todo salió tan bien para el grupo, como sus optimistas responsables habían predicho. Pese a ser presentados por el inquieto Sr. Alegría como emisarios de la combatiente República Española, los “bolos” les llegaban con cuentagotas. Si habían partido para recaudar fondos en favor del gobierno vasco, éstos apenas les garantizaban techo, transporte y comida. Dejaban atrás la guerra, es cierto, pero su porvenir ni mucho menos semejaba halagüeño. Hallándose en Barbizón (Francia), sin apenas dinero en el bolsillo, según palabras de Guillermo Gorostiza, recibieron a emisarios de la recién creada Federación de Fútbol franquista, con sede en San Sebastián. Escucharon promesas de no hallar represalias si volvían a cruzar el Bidasoa, exigieron garantías, Gorostiza incluso participó en una rápida excursión de ida y vuelta, rubricando cuanto avalaban los oferentes, pero a la postre, y pese a que Lángara, Iraragorri, Cilaurren y el guardameta Blasco anunciasen su propósito de regresar, sólo Roberto Echevarría, el masajista Perico Birichinaga y el propio Gorostiza (los tres del Athletic), dejarían el Euskadi. A partir de ahí, rotas las amarras con el bando del general Franco, sólo les quedaba huir hacia adelante. Hacia América. Poniendo entre medias demasiada distancia para desandarla luego, a la ligera.

A partir de estos hechos, cuanto se publicó sobre el Euskadi devenida la transición democrática, contribuyó a tejer la tesis de un grupo humano fuertemente comprometido por ideales nacionalistas, antifascistas, e incluso libertarios. Uno de los primeros opúsculos, si no el primero, titulado precisamente “El Euskadi”, escrito de oídas por Enrique Terrachet, luego de entrevistas grabadas con el Sr. De la Sota en Biarritz, apuntaba levemente en tal dirección. Otros autores, inspirados por esta orbita, irían dando pasos en el mismo camino, fundamentándose en algún hecho cierto y con la ayuda de mucha imaginación. Porque -dilucidaban- si sólo aquellos 3 volvieron al ofrecérseles la oportunidad de hacerlo, y siendo Gorostiza uno de ellos, nacido en el seno de familia carlista y con un hermano caído, bandera de tercio requeté en mano, es que todos los demás serían fervientes nacionalistas vascos o, como mínimo, republicanos de corazón. Olvidaban, empero, otras circunstancias. Por ejemplo la trascendencia tardía del adiós al pueblo y régimen soviético firmado por Manuel de la Sota e impreso en el periódico “Izvestia” (18 de agosto del 37), como fin de gira por la URSS: “Vimos el bienestar de la población y tuvimos la dicha de admirar el incomparable desfile de la Plaza Roja, maravilloso espectáculo del deporte soviético que jamás olvidaremos. (…) En los trágicos momentos de la historia de España, vuestra fervorosa amistad llega a nuestro corazón y por ello es aún mayor el agradecimiento de los vascos hacia el pueblo soviético y hacia sus dirigentes. No podemos despedirnos con un simple apretón de manos, os enviamos un abrazo a todos vosotros, nuestros queridos hermanos y camaradas. ¡Viva Stalin, genio de la Humanidad!”.

La genialidad del Sr. De la Sota no iba a ser perdonada por los vencedores, antiguos combatientes contra los tanques que remitiera el contumaz genocida, pintado como “genio de la Humanidad”. Y a partir de ahí, quienes menos implicados pudieran sentirse con el ideario nacionalista o republicano, acaudillados por la fuerte personalidad de Luis Regueiro, capitán del Euskadi y éste sí, nacionalista vasco confeso, no tuvieron otra que hacer grupo, rumbo a Cuba, México y Argentina.

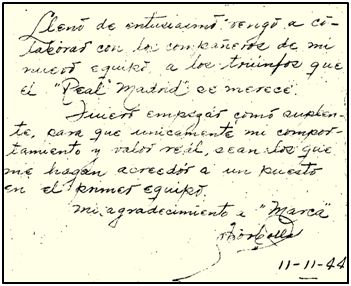

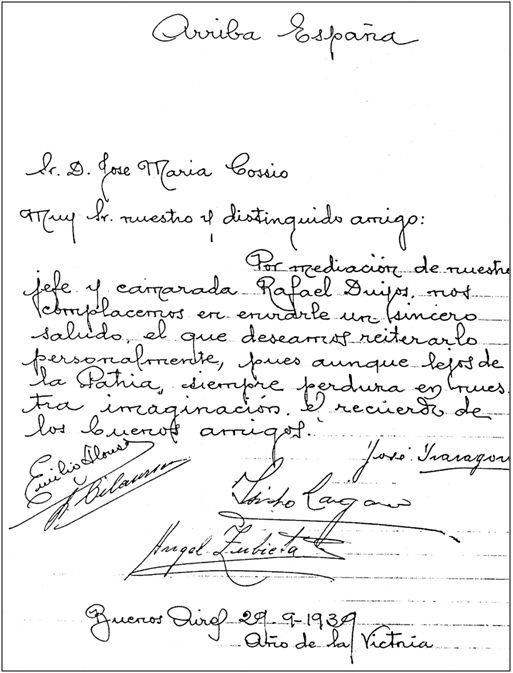

Manuscrito que pone en solfa el generalizado desinterés de retorno a España, entre quienes decidieron no aceptar las garantías giradas desde la FEF franquista, a su temporal acampada en Barbizón. Apenas hubo concluido nuestra Guerra Civil, los firmantes parecían empeñados en tender nuevos puentes.

Cuanto antecede no es sino preámbulo, o puesta en escena, del impagable documento aquí reproducido. Por desgracia llegó a CIHEFE demasiado tarde, cuando ya no podíamos preguntar acerca de su significado y razón de ser, ni a los firmantes, ni a quien lo recibiese en 1939, ni al amigo del receptor citado en tan breve texto. Sólo queda conjeturar.

Empecemos por reproducir el mensaje, ahorrándoles descifrar una escritura ya algo gastada:

|

Arriba España Sr. D. José María Cossío Muy Sr. nuestro y distinguido amigo: Por mediación de nuestro jefe y camarada Rafael Duyos, nos complacemos en enviarle un sincero saludo, el que deseamos reiterarlo personalmente, pues aunque lejos de la Patria, siempre perdura en nuestra imaginación el recuerdo de los buenos amigos. (firmado): Emilio Alonso Isidro Lángara L. Cilaurren José Iraragorri Ángel Zubieta Buenos Aires, 29-9-1939 Año de la Victoria |

¿No chirría, acaso, tanta parafernalia oficial proveniente de teóricos republicanos, sin estómago para vivir en la nueva España fascista? Porque en setiembre del 39 nuestro país lo era; vivía abrazado a Hitler y Mussolini, por más que ninguno de los dos tuviese un alto concepto del victorioso general Franco, como en los meses sucesivos iría descubriéndose. ¿Desde cuándo los “malos españoles”, término acuñado para designar a quienes optaron por el exilio, encabezaban sus misivas con el grito falangista de ¡Viva España!? ¿Simple oportunismo, quizás? Y en tal caso, ¿qué buscaban? Puesto que el texto nada aclara, toca enredarse en hipótesis, partiendo de cuanto sí sabemos bien.

José Mª Cossío y Martínez Fortún (Valladolid 25-III-1892 – 24-X-1977) ha pasado a la historia como autor del más monumental tratado sobre la tauromaquia, pese a destacar en un sinfín de actividades. Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, Académico de la Lengua desde 1948, director de los Cursos para Extranjeros impartidos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, presidente del Ateneo de Madrid y profundo conocedor del Siglo de Oro, tras publicar excelentes tratados sobre Baltasar Gracían, Luis de Góngora o Alonso de Ercilla, fundó la revista “Cruz y Raya” junto a José Bergamín, antes de la Guerra, recibió la “Orden del Mérito” de la República de Perú, el premio Fastenrath de la RAE por su obra “Los toros en la poesía española”, una Medalla de Plata de la Provincia de Madrid, la Gran Cruz de Isabel La Católica… Y entre 1932 y 1936 presidió con acierto el Racing de Santander, siempre 1ª División.

Hombre con gran sentido de la amistad, sin fijarse mucho en los colores contrató como ayudante al poeta oriolano Miguel Hernández (mayo de 1935), cuando iniciaba la ardua labor de hemeroteca imprescindible para su obra “Los Toros”, editada por Espasa Calpe entre 1943 y 1961. Bien relacionado con los vencedores en la contienda civil, al saber que Hernández había sido condenado a muerte, tiró de influencias y amistades hasta lograr conmutarle la pena por cadena perpetua. Otros muchos sentenciados de por vida lograrían su libertad, siete, nueve, o diez años después, a medida que el Régimen se humanizaba. Pero el poeta no pudo resistir tanto. Aquel encierro, con sus secuelas de miseria, infecciones y debilidad extrema, fruto del hacinamiento y una alimentación precaria, se lo llevaron mucho antes de que para los derrotados empezase a amanecer de veras.

Rafael Duyos Girgeta (Valencia 23-XI-1906 – Madrid 24-IX-1983), al que los futbolistas reconocen en su texto como jefe y camarada, lo que en el lenguaje de la época implicaba aceptar yugo, flechas y camisa azul falangista, siquiera simbólicamente, fue celebrado poeta de la Generación del 36, amigo en mayor o menor medida de creadores con muy distinta ideología (Agustín de Foxá, Luis Felipe Vivanco, Juan Gil Albert o Max Aub), ejerció como médico en Tánger desde 1934 hasta 1941 y recorrió Hispanoamérica, colgada su bata blanca en favor de la poesía. Toros, amor, religiosidad y Guerra Civil, se erigieron en pilares de su poesía. Manuel Machado, otro de sus amigos del Régimen, llegó a celebrarlo como “nuevo Píndaro español”. Exaltador de la fuerza, el heroísmo y una audacia rayana en la temeridad, valores, todos ellos, muy falangistas, todavía hoy nadie pone en duda su potencia lírica, acrecentada al recitar sus propias estrofas con soltura de gran rapsoda. Los títulos de algunos poemarios no engañan: “Toros y pan” (1932), “Romances de Falange” (1939), “Junto al Plata” (1941), “Versos de la Pasión del Señor” (1964). Tras enviudar, su implicación religiosa le llevó a convertirse en sacerdote con 56 años, siendo ordenado por el cardenal Tarancón (1973), tan vilipendiado, poco después, desde distintas facciones radicalizadas en su intolerante nostalgia.

Veamos ahora, cuándo, o de qué modo, pudieron enredar sus caminos el quinteto firmante con ambos intelectuales.

José Mª Cossío, conforme anticipábamos, fue presidente del Racing por espacio de cuatro campañas, durante las cuales, tanto Emilín Alonso (Madrid 1933-36), como Isidro Lángara (Oviedo 1931-36) y los rojiblancos de San Mamés Ángel Zubieta, Josetxu Iraragorri o Leonardo Cilaurren, pudieron tratarle más de una vez. Entonces, tengámoslo en cuenta, el mundillo del balón se comportaba con mucha más naturalidad que hoy, sin apenas empachos elitistas. Pero es que, además, mientras Cossío llevaba las riendas santanderinas, Zubieta tenía vistiendo de corto en los Campos de Sport de El Sardinero, a su hermano mayor Santiago, “Santi” en las alineaciones (Galdácano 20-VI-1910 – Madrid 4-IX-2007). El futuro gran polígrafo fue patrón de Santi durante dos temporadas (1932-33 y 33-34), puesto que los ejercicios 34-35 y 35-36 los viviría el galdacanés con la también blanca camiseta del Valencia.

Especular sobre si ya entonces alguno del quinteto pudo coincidir con Rafael Duyos, equivale a adentrarse por terreno pantanoso, inseguro hasta para la fábula. Puede que Santi, el hermano de nuestro más joven internacional durante los 97 años de la selección, lo hiciera en cualquier desplazamiento a Madrid, suponiendo que el entonces galeno saltara desde Tánger para abrazar a su amigo Cossío. No parecen existir dudas, en cambio, sobre el empujoncito dado por el poeta a los futbolistas -“por mediación de nuestro jefe y camarada Rafael Duyos nos complacemos en enviarle…”-. Y que a ese jefe y camarada debían conocerlo bastante, pues no se entrega al primer viandante un saludo dirigido a terceros. ¿Dónde pudieron trabar contacto con él? ¿En América, quizás? Duyos, en efecto, se embarcó hacia el Plata como “embajador poético de España”, pero al parecer ese viaje no habría tenido lugar hasta meses después de fecharse la misiva. ¿A través de Santos Alonso Larrazábal, entonces? Éste era hermano de Emilín, y futbolista que con el primer apellido por reclamo acababa de disputar la última campaña de preguerra en el Malacitano, luego de lucir los escudos de Baracaldo, Athletic Club, Erandio, Zugazarte y Arenas de Guecho, para seguir trotando a partir de 1939 por distintos clubes capitalinos, como Amparo, Consorcio, Barbieri o Cifesa, con algún paréntesis reforzando al Cacereño, Talavera y Manchego. Málaga, al fin y al cabo, no sólo quedaba bastante a mano de Tánger, sino que desde las faldas de Gibralfaro partía el vaporcito de correo y enlace entre nuestra península y la por entonces posesión norteafricana. Más probable se antoja, de cualquier modo, que el contacto proviniera de “Santi” Zubieta, muy introducido en Madrid y su mundillo, como justifica el hecho de que tras la Guerra Civil entrenase a las categorías inferiores del Real Madrid y Atlético de Madrid. Por cierto, cuando falleció en el Hospital Gómez Ulla, el 3 de noviembre de 2007, a los 99 años, era el último superviviente de los 111 futbolistas que inauguraron el Campeonato Nacional de Liga.

Posiblemente nunca lleguemos a recomponer el lazo suelto. Pero la carta, eso sí, desbarata una fábula cien veces repetida: La del puñado de fervientes patriotas negándose a vivir bajo el tacón de botas militares.

Respecto a la intención oculta de tan breve escrito, cabrían nuevas lucubraciones sin ningún valor histórico, por más que acontecimientos posteriores pudiesen dotarlas de cierto cuerpo. En 1939, como durante la España del Siglo de Oro, las referencias y avales resultaban imprescindibles. No se pedía ya pureza de sangre, sino pureza ideológica. Y ésta requería para su visto bueno varios apoyos incuestionables. Justo lo que podían ofrecer dos afectos a la causa como Cossío y Duyos, intelectual sin sombras de sospecha el primero -de los pocos que quedaban tras un éxodo casi masivo- y falangista de tronío, cuya inquebrantable adhesión nadie puso jamás en duda, el último. Duyos, además, por sus convicciones católicas resultaría utilísimo a quienes vieran manchados sus nombres con sinónimos adscritos al rojerío. ¿Era esa carta una primera toma de contacto con quien tal vez estuviese dispuesto a tenderles la mano? ¿Un discreto primer eslabón en la cadena que, si acaso y con suerte, acabara remolcándolos hasta España? Nadie ofrecía avales, sin mediar petición expresa. ¿Habrían hablado de ello con Duyos, conforme se antoja probable? Porque la misiva no se limita al saludo y la evocación de tiempos mejores. Expresan sus firmantes la intención de reiterar en persona ese afecto. Vamos, que en clave epistolar propia de la época y si el mensaje procediese de varón a muchacha, convendríamos buscaba allanar el sendero hacia la cita, encendiendo una primera llama.

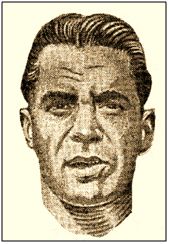

Consta, merced a la prensa argentina, que cuando Ángel Zubieta fuese tanteado por el San Lorenzo de Almagro, a principios de 1939, sólo quería comprometerse por un año. Su intención claramente expresada consistía en regresar a Bilbao, a “su” Athletic, en cuanto las cosas estuviesen algo más calmadas. Puesto que lo ofrecido por la directiva bonaerense le pareciera poco, contra-ofertó al alza, escuchando que sólo habría más dinero si como mínimo firmaba por dos años, lo que finalmente hizo. Isidro Lángara era compañero suyo en San Lorenzo, al redactarse la carta. Guillermo Stábile, que lo había visto jugar en Europa, aconsejó a un directivo del “ciclón”: “Con Lángara usted compra goles, esté bien seguro”. Algo que puso de manifiesto en su debut, el 21 de mayo de 1939, al endosar cuatro dianas a River Plate, los cuatro tantos de su equipo, y además todos durante los primeros 45 minutos. Pero el guipuzcoano seguía pensando en regresar, como confesaron, tiempo después, él mismo y compañeros de aquel Euskadi en sus viajes de ida y vuelta. Si demoró el retorno fue porque como le ocurriese a Zubieta, el fútbol de allende el océano supo atarlo con muchos pesos. Veinte mil, en su caso, tras hacer que la masa social de San Lorenzo se enriqueciera con 10.000 “gallegos” en pocos meses. Cifra, aclarémoslo, que ni de lejos estaría en condiciones de igualarle el Oviedo. Todo ello sin contar con que las noticias provenientes de España les hicieron ver, tanto a él como a Zubieta, que estaban gozando en una tierra sin cartillas de racionamiento, cortes de luz, delaciones anónimas, ni manos tendidas por la calle.

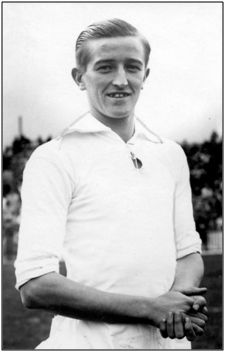

Emilín Alonso, en el España de México hasta 1940, gozaría de una ficha superior (22.000 pesos) al ingresar en San Lorenzo durante ese mismo 1940. Aunque deportivamente fuese inferior a sus otros dos compañeros, se vio favorecido por tanta abundancia económica en el club rojiazul, tras el incremento de abonos achacable a ambos. Puesto que nunca tuviese verdadero sitio en el equipo, tras breve paso por el Racing bonaerense desanduvo el camino hacia el distrito federal, enfundándose otra vez la camiseta del España.

Leonardo Cilaurren, también en Buenos Aires cuando concluía aquel setiembre de 1939, aunque encuadrado en el River Plate a cambio de 10.000 pesos, luego de no aclimatarse al cadencioso gambeteo cruzó el anchuroso Río de La Plata, reforzó al Peñarol motevideano (1941) y colgó las botas en México, escanciando sus últimas dosis de esencia en el España y Atlante.

Iraragorri, otro más en el San Lorenzo de Almagro durante los años 1939 y 40 (22.000 pesos de ficha), hizo el viaje de retorno a México para enrolarse en el España, club donde ya había jugado tras la disolución del equipo vasco.

Aquel quinteto no siguió idénticos caminos. Josetxu Iraragorri regresaría al Athletic -ya Atlético- en marzo de 1946, sin que nadie se rasgara las vestiduras cuando una nota de la agencia “Mencheta”, fechada en México el día 22, lo anticipase a nuestro público: “Iraragorri, el gran jugador internacional que actualmente se encuentra en esta ciudad, va a regresar a España en breve. En el partido del Campeonato jugado hoy, enfrentándose los Clubs Atlántida y Marte, durante el descanso, el popular jugador se dirigió por radio a la afición mejicana para despedirse, manifestando que mañana saldrá para La Habana, al objeto de embarcar en aquel puerto con dirección a Bilbao”. Tampoco se produjo ningún escándalo cuando, meses después, Zubieta paseó su gran fútbol con ocasión de la apoteósica gira del San Lorenzo por Madrid, Barcelona, La Coruña, Valencia o Sevilla. Bien al contrario, salió a hombros en Madrid y fuertemente ovacionado en Bilbao, Barcelona, La Coruña y Valencia. Como aquella, la coincidente con el retiro de embajadores y promesas de socorro alimenticio procedentes de Argentina, no fuese única gira de su equipo por nuestros campos, en cada retorno expresó el deseo de reincorporarse al club de San Mamés tan pronto expirase su contrato, añadiendo, incluso, un modesto “si me quisieran, claro”. Lángara, por su parte, se reincorporó al Oviedo en 1946, tras haber inscrito su nombre en la historia del campeonato azteca, como máximo goleador en choque oficial (7 tantos endosados al Marte, el 19 de mayo de 1946), y proclamarse mejor artillero las temporadas 1943-44 y 1945-46, redondeando lo ya conseguido en Argentina al concluir 1940. Se anticipó en seis años al regreso de Ángel Zubieta, su amigo y socio, aunque éste lo hiciera no para vestir de rojiblanco, sino rumbo al Deportivo de La Coruña. Cilaurren todavía esperó hasta enero de 1953, cuando la suerte en México parece no le resultaba muy propicia. Quiso probar fortuna como entrenador, fracasando en el modesto Villanovense, su primera y única intentona. Porque casi a renglón seguido puso en marcha una taberna en la madrileña calle Núñez de Arce, a medias con su cuñado. Un cáncer se lo llevó demasiado pronto, antes que a todos los demás, el 9 de diciembre del 69.

Emilio Alonso, “Emilín”, finalmente optó por continuar en México, dirigiendo el negocio editorial que allí montase. Fue el más longevo, puesto que falleció el 18 de abril de 2001.

Por muy distintas razones -negocios viento en popa, vínculos familiares, temor disfrazado de prudencia, la molicie de una vida menos dura que cuanto cabía esperar en un país forzado a reconstruirse- tanta espera debió hacérseles larga. Todos los firmantes del escrito, excepto uno, volvieron a España. Y también todos menos uno de quienes mudaron de criterio a última hora en Barbizón. Porque Gregorio Blasco, suplente de Ricardo Zamora tantas veces, aunque a la postre llegase a debutar con “la roja”, falleció en México, como Emilín, dejando tres hijos, una trayectoria deportiva que incluía al España del Distrito Federal, River Plate bonaerense y Atlante, amén de ese amor a la tierra propia, tan vivo en los emigrantes. Hasta tal punto, en su caso, que Gregorio Blasco González, el primogénito, presidió durante años una peña del Athletic allende el océano, y nunca perdió ocasión, con cada visita a Bilbao, de aupar a los rojiblancos desde la grada.

A diferencia de Cilaurren e Iraragorri, Zubieta no acabó enraizando entre nosotros, y Lángara sólo relativamente. Éste volvió a América tras colgar las botas en Oviedo, para entrenar durante dos campañas al Unión Española de Chile, proclamándolo campeón en la segunda. Luego pasó a México, dirigiendo al Puebla, conjunto que también hizo campeón en la Copa México correspondiente a 1953. Gracias a las cartas que cruzase con el periodista asturiano José Mª Pellanes, sabemos mucho de sus andanzas, dentro y fuera de los estadios. El periódico mexicano “Ovaciones” se refería a él como “hombre más popular del país”, tras aquella victoria ante el León por 4-1. Soltero a sus 41 años, acababa de traspasar el bar-restaurante de Buenos Aires cuya propiedad compartía con Ángel Zubieta, y expresaba su deseo de regresar definitivamente: “Quisiera entrenar en España, aunque sé tendría la dificultad de no poseer título de preparador nacional. Estoy dispuesto a pasar por cuanto me exija la Federación Española, aunque espero se tenga en cuenta mi condición de internacional y las circunstancias que motivaron la ausencia de mi querida Patria. Aceptaría llevar las riendas de cualquier equipo, pero no sería sincero si no dijese que mi preferencia está en el Real Oviedo, donde me hice, llegué a internacional, y al igual que por la ciudad, tanto afecto siento. También en Puebla me hice querer. Concluyo contrato el próximo año 1954, pero entre tanto, quién sabe si no pegaré el saltó del Atlántico y pise España este otoño, para quedarme definitivamente” (Setiembre, 1953).

Ese salto transoceánico se hizo esperar, pues no parece recogiese nadie, ni en la FEF, ni en los despachos de nuestros clubes, su clara predisposición. En diciembre de 1957 seguía en Puebla, como propietario del café “Lido”, embebido, quizás más que nunca, en su nostalgia. Preguntado sobre si seguía el fútbol español desde tan lejos, se mostró contundente: “De cerca, al día y por la radio. En mi establecimiento se saben, fecha a fecha, los resultados de cada domingo. Leo “Marca” asiduamente y procuro no distanciarme, así que creo conocer el fútbol de mi tierra como si estuviese ahí. Y no sólo yo, sino todos los españoles aquí residentes, y muchos miles de mejicanos. Las discusiones son semanales, tan apasionadas como en los bares de la calle Uría, pongo por ejemplo”. Acerca de su posible vuelta al fútbol, quería mostrarse esperanzado: “No sé. El veneno se tiene dentro, y también la experiencia. Cualquier día, a lo mejor, me llaman a entrenar un equipo español, o mejicano, o argentino. ¡y adiós!. Perico Chicote se salva porque elimina a un competidor terrible…”

La vida, tantas veces trazadora de surcos incomprensibles, acabó dándole ese empujón definitivo muy tarde. Y volvió no a Oviedo, sino a contemplar las verdes colinas de Andoain, junto a una sobrina. Allí, el 21 de agosto de 1992, verano de grandes fastos, con Olimpiada en Barcelona, Exposición Universal en Sevilla y conmemoración del Descubrimiento al cumplirse el V Centenario, sus ojos se cerraron para siempre.

Ángel Zubieta, luego de iniciarse como entrenador en el Deportivo de La Coruña, donde colgara las botas, regresó a Buenos Aires para impulsar al Deportivo Español desde el futbol aficionado hasta la elite. Aquel éxito habría de permitirle cumplir el sueño de regresar al Athletic, imposible mientras vistiese de corto. Tras una campaña algo anodina en San Mamés, aunque sin sobresaltos, pasó por el banquillo lisboeta de Os Belenenses, antes de dirigir en Bolivia y México. Aunque su trabajo le condujera más adelante hasta el Real Jaén y Real Valladolid, falleció en Buenos Aires cuando finalizaba octubre de 1985.

Los demás componentes de aquel Euskadi, a quien las circunstancias pusieron en medio de la nada, habrían de arreglárselas en un círculo no excluyente, aunque sí cerrado. En el negocio maderero de Luis Regueiro estuvieron trabajando algunos compañeros. Él mismo se casó con la hermana de José Manuel Urquiola, tardía incorporación al cuadro vasco. Urquiola y Serafín Aedo, además, eran cuñados. Pedro Areso contrajo matrimonio con Maitena Amundarain, argentina de padre guipuzcoano y madre bilbaína, a la que había conocido en el Centro Vasco de Buenos Aires… Solían reunirse de tarde en tarde, si no todos buena parte del equipo, y siempre, durante esas citas, Pablito se dirigía a Regueiro como “capi”, pues para él seguía siendo capitán del grupo, igual que lo fuese tiempo atrás sobre el césped. Egusquiza, a quien una afección pulmonar apartó del fútbol, Muguerza, Larrínaga, los hermanos Regueiro, Urquiola, o el mismo Pablito, no volvieron a pisar su país natal, como no fuese en alguna visita esporádica, ya con Franco bajo la pétrea mole de Cuelgamuros. Aunque Aedo y Areso falleciesen igualmente en América, se dejaron caer más por nuestros pagos. El segundo, sobre todo, entrenador viajero donde los haya, puesto que tras resolver en 1944 el vínculo que legalmente continuaba uniéndolo al Barcelona, fichó por el Santander, desde donde inicialmente iría cedido al Deportivo Tanagra. En el propio club de El Sardinero recibió su alternativa como entrenador, nada menos que de Andonegui, para pasar a continuación por la Gimnástica Burgalesa, el Atlético Portugal y Victoria de Setúbal. Cuando la Federación lusa decidiese descalificarlo a perpetuidad, por soborno a futbolistas adversarios, cruzó nuevamente el Atlántico, dirigiendo en Chile y Venezuela, hasta recalar en el Español barcelonés como ayudante de Scopelli. Desde la ciudad condal volvió a Argentina, haciéndose cargo del Lanús, Nueva Chicago, Talleres y Platense, antes de cruzar los Andes otra vez, donde le aguardaban nuevas experiencias en la Unión Española y Rangers de Talca. A finales de los 70, tras tanto ir y venir, fijó residencia en Buenos Aires, donde el 1 de diciembre de 2002, con 91 años, la muerte le hizo ese último y definitivo regate, sin robarle aquel baño de multitudes recibido en Sevilla, con ocasión de un Betis – C. D. Logroñés disputado el 25 de octubre de 1987, cuando la entidad verdiblanca celebraba el cincuentenario de su único título liguero. Éxito que junto a Serafín Aedo contribuyese a apuntalar desde la defensa.

Ninguno de ellos mereció la catarata de oprobios con que intentaron mancharlos. A lo largo de medio siglo, además, tuvieron que asistir al manoseo interesado de su aventura, primero por quienes festejasen una victoria sangrienta, y luego por cuantos, cómodamente instalados en la Transición, se empeñaran en reescribir la Historia, barnizadita, a veces, de fábulas o prejuicios.

Esta carta, la de los cinco empeñados en volver a su tierra, o si se prefiere la de cuatro que lo consiguieron y el amigo que nada hizo por seguirlos, nos sumerge en un tiempo difícil, donde todo, de pronto, se volvió relativo, y casi nadie, ni en España ni en el exilio, pudo pespuntear el futuro enhebrado durante tantas noches de febril duermevela.