La victoria franquista llevó aparejada una sucesión de cambios drásticos en materia de libertades individuales, comportamientos públicos y privados, adoctrinamiento ideológico y culto a la autoridad, fuere esta política, militar o religiosa, perceptible incluso en la estética cotidiana. Distintas leyes, incluyendo efectos retroactivos para escarnio al más conceptual estado de derecho, situaron a decenas de miles de españoles en la absoluta indefensión. Quienes legitimaron su divorcio durante los días republicanos, por ejemplo, de pronto se supieron polígamos. O volvían junto a su primer cónyuge, aquel con quien resultó imposible la coexistencia, o su amancebamiento podía acabar en sentencia condenatoria, ante cualquier denuncia de adulterio. Peor lo tuvieron muchos sindicalistas, sobre todo si se habían significado en el ámbito de la enseñanza, el agro, la industria manufacturera o el funcionariado. Al entenderse ilegal su actividad durante el periodo republicano, por más que entonces se ajustara a derecho, conocerían purgas, encarcelamientos y hasta pelotones de fusilamiento. La iglesia católica, arbotante sustentador de un régimen obligado a cimentar legitimidades, prestó su cruz, a cambio de tutelar la educación e imponer una moralidad tan rígida como canónica, a golpes de hisopo. Si los obispos cedieron el palio al “Generalísimo”, miles de presbíteros movilizados de Norte a Sur y de Este a Oeste se entregarían a “la magna obra de extirpar hasta el último resto de cizaña”. Las mujeres, en fin, de vuelta a casa y las sacristías concluido el recreo, perdida su condición de seres autónomos, tornaron a precisar autorización paterna o marital para abrir cuentas bancarias, aun siendo suyo el dinero, para obtener pasaporte y, ¡faltaría más!, si deseaban trabajar por cuenta ajena.

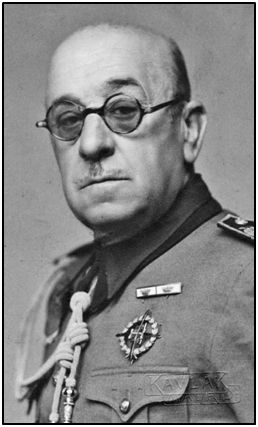

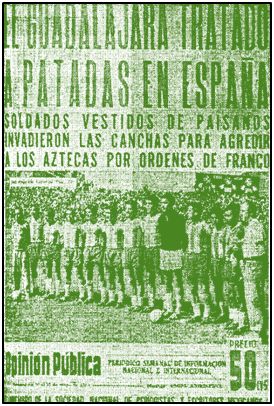

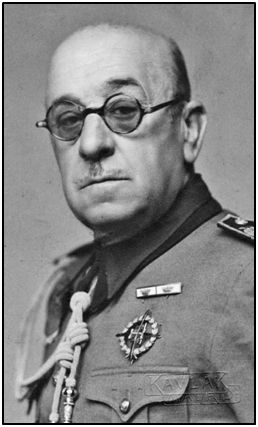

Tampoco el fútbol se libró de asumir la nueva era, al igual que el resto de deportes. La designación del general Moscardó, héroe del Alcázar toledano como presidente del Comité Olímpico, ya auguraba intenciones. Y virtualmente en paralelo, distintos mandos militares -muchos de ellos hombres del deporte, aclarémoslo- se irían haciendo con casi todos los puestos de honor federativos. Hasta el último vocal del más modesto club de pueblo en el inmediato pasado, disponía de la correspondiente ficha policiaca, estimándose o no su idoneidad futura según el calor con que abrazase los postulados del “Glorioso Movimiento”. La autoridad gubernativa, en todo caso, se reservaba el derecho de “sugerencia” o veto en la composición de nuevas juntas directivas, donde sobre todo al principio rara vez faltaban militares de rango, o en su defecto laureados civiles, conocidos falangistas o, como mínimo, algún caballero mutilado.

El general Moscardó, presidente del Comité Olímpico Español, máxima autoridad deportiva tras la Guerra Civil.

Era vox populi que para eludir encontronazos y lograr la cesión de instalaciones municipales, bastaba con designar presidente a la autoridad militar más próxima. Y así, clubes tan dispares y enclavados geográficamente a ambos lados del conflicto, lucían en sus juntas directivas gorras de plato, sables, botas de caña o emblemas de aviación. Podrían servirnos como botón de muestra Deportivo Alavés, Madrid, Alcoyano, C. D. Palencia, Gimnástica Burgalesa, Izarra de Estella o el antiguo Atlético de Madrid, al que le surgieron alas tras fusionarse con un Aviación Nacional federado tan pronto se radiara el último parte bélico. En el caso del Madrid, su presidente para la puesta a punto posbélica iba a ser nada menos que el general Adolfo Meléndez. El Izarra estellés, menos conocido a causa de su modesta dimensión, eligió a Jacinto Lasa como presidente al reanudar de actividades, mando destacado en el cuartel militar de la plaza. Y algo más tarde, cuando pasara a residir en Pamplona, los izarristas fichaban como jugador a “Titín”, uno de sus hijos, procedente del Anaitasuna. Otro club mucho más modesto, el guipuzcoano Amaikak-Bat, elegía como primer dirigente posbélico al teniente de carabineros Jesús Tamames.

La evocación de esta entidad debarra desmiente, además, uno de los falsos asertos adheridos al periodo de reanudación deportiva: el de que por imperativo legal todos los clubes debieron ajustar sus denominaciones a la ortodoxia del idioma castellano.

Es cierto que respondiendo a un pintoresco intento de poda -Decreto-Ley de la jefatura del estado, diciembre de 1940-, se quiso desterrar de nuestra lengua términos extranjeros. Por cuanto al fútbol respecta, los Racing, Sporting, Athletic, Stadium o Football Club -incluso Fútbol Club-, tuvieron que renunciar a esos anglicismos, para convertirse en Reales, Deportivos, Atléticos, o “clubes de fútbol”. Y fuera del ámbito deportivo, con obvia intención de evitar cualquier resonancia bolchevique, los restaurantes sustituyeron en sus cartas la ensaladilla rusa por “ensaladilla zarina”. Verdad, también, que se impidió inscribir en el registro a niños con nombres no españoles, y que lenguas asociadas no sólo al nacionalismo independentista, sino a la república, como euskera y catalán, sin ser prohibidas en puridad, se hizo bastante por ensordecerlas. Aunque tampoco se llegara al extremo que hoy intentan defender determinadas voces, omitiendo, por ejemplo, la existencia de premios literarios en lengua catalana, como el Joanot Martorell de novela, ya durante el durísimo último tercio de los años 40, o el Víctor Catalá de cuentos, a partir de 1953; la irrupción, sin especiales problemas con la censura, de “La cua de palla”, mítica colección “negra” a principio de los 60, las traducciones de éxitos internacionales que por esa misma época llevase a cabo “Plaza & Janés”, o hasta la enseñanza del idioma catalán, desde 1950, en las escuelas adscritas a la Institución Cultural Centre de Influencia Católica Femenina. El gallego, en cambio, idioma mucho más inofensivo ideológicamente, seguiría rampante por la geografía sueva. Pero a pesar de los pesares, los nuevos jerarcas de nuestro fútbol consintieron el empleo y pervivencia de algunas denominaciones en lengua vernácula.

Son conocidos los casos pamploneses de Osasuna -salud-, Oberena -equipo-, Denak-Bat -todos-uno-, Indarra -fuerza-, Erri Berri olitense -nuevas personas-, Gure-Txokoa -nuestro sitio-, de Vera de Bidasoa, o Beti-Gazte -siempre joven-, de Lesaka, justificados a veces desde la teoría de una amplia y decisiva colaboración navarrica en la causa franquista. Cuantos defienden tal hipótesis olvidan la existencia de otros clubes en feudos otrora republicanos, y no poco nacionalistas, a los que se permitió competir con denominaciones euskéricas, o como entonces se escribía “vascuences”. El mencionado Amaikak-Bat -once-uno-, Anaitasuna -fraternidad-, de Azcoitia; Lagun Onak -buenos amigos-, de Azpeitia; Ilintxa, de Legazpia; Ur-Kirolak -deportes acuáticos-, de San Sebastián; Chapel Gorri -boina roja-, de Vilafranca de Oria; Kerizpe -sombra-, de Fuenterrabía; Iturrigorri -fuente roja-, bilbaíno; Peña Beti -peña eterna, o perdurable-, de La Peña, barrio vizcaíno de Arrigorriaga, muy próximo a Bilbao; Aurrera -adelante-, de Ondárroa; Apurtuarte -encina rota-, del valle vizcaíno de Asúa; Jolaseta -juegos o esparcimiento-, del barrio guechotarra de Neguri; Larramendi -monte de pastores-, de Alonsótegui, localidad próxima a Baracaldo; y Ederra -hermoso- de Luchana, en Vizcaya. Todos ellos conservaron el nombre que ya tenían, o emergieron con tal denominación durante los primeros dos años posbélicos.

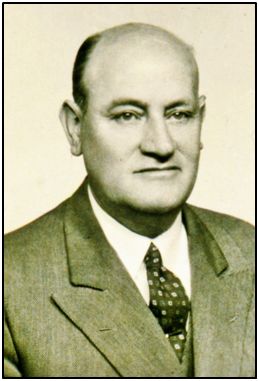

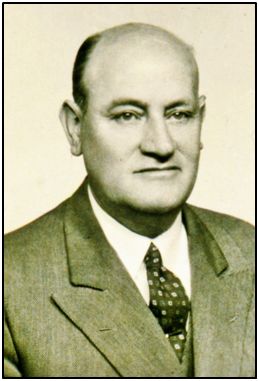

Los maximalismos y las aseveraciones absolutas no acostumbran a encajar con la realidad histórica. Y además, el fútbol y sus gentes patentizarían bien pronto la decidida intención de seguir rigiéndose como más les pluguiese. De ello se dio cuenta en seguida el teniente coronel Troncoso, primer presidente de la F.E.F. franquista.

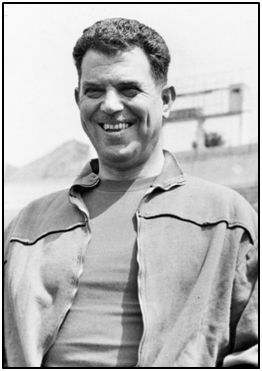

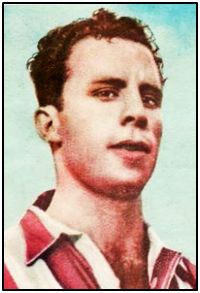

Julián Troncoso Sagredo, primer presidente de la F.E.F. en la era de Franco.

Julián Troncoso Sagredo (Valladolid 12-XI-1895 – Madrid 26-IX-1983) era, al menos, tan deportista como militar. Diplomado en educación Física por la Escuela de Gimnasia del Ejército, único centro que antaño impartía esa enseñanza, habitual participante en concursos hípicos y presidente de la Federación Aragonesa de Atletismo, además había sido directivo del Zaragoza justo durante la campaña en que los maños rubricaron su ascenso a 1ª División. Distaba, pues, de ser un advenedizo cuando en octubre de 1937 fue designado presidente de la F.E.F. franquista con sede en San Sebastián. Reconocida esta por la F.I.F.A., en detrimento de la republicana, comenzó a preparar tanto una futura reestructuración del deporte rey como su primer torneo, la Copa del Generalísimo correspondiente a 1939. Todo ello sin descuidar una implicación bélica de la que saldría con algún quebranto.

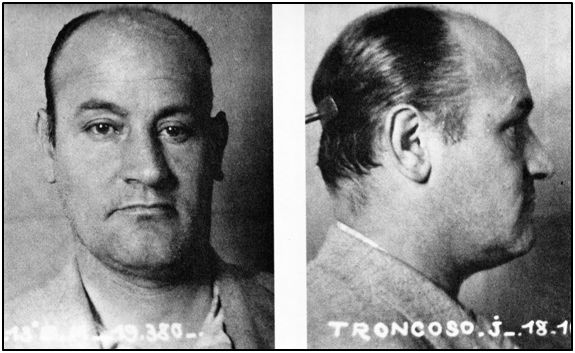

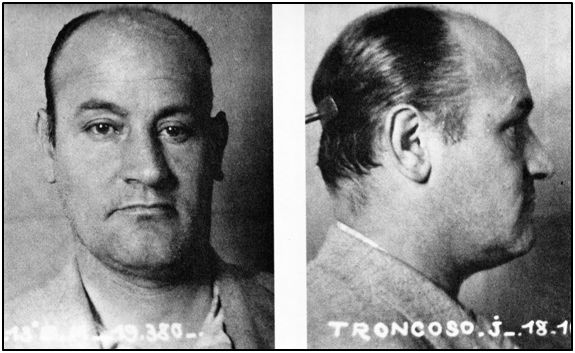

Comandante de Fronteras en Irún a partir de 1937, organizó una red dedicada al asalto y secuestro de buques afines a la república, cuando recalaban en puertos franceses. Para no emborronar internacionalmente a la causa franquista con sus golpes de mano, hizo creer que obraba a su libre albedrío, ofreciendo las capturas al mejor postor. Corrían tiempos convulsos y a nadie pareció extrañar que un combatiente quisiera asegurarse el porvenir, ante la eventualidad de luchar en el bando equivocado. La prensa gala, mordiendo el anzuelo, acabaría bautizándolo como “El Pirata del Bidasoa”, por más que todas aquellas capturas acababan siempre en manos del bando “nacional”. Cuando finalizaba setiembre de 1937 y el submarino C-2 hubo de partir desde Gijón, cuyo puerto había sido duramente bombardeado, hacia Brest, se convirtió en pieza codiciada para los comandos. Era un buque nuevo, pues no en vano llevaba surcando los mares sólo dos años desde que lo botaran en Cartagena. Así que Troncoso y varios de sus hombres, fingiendo encontrarse en apuros, pidieron permiso para abandonar su chalupa y subir a bordo, algo a lo que el teniente de navío republicano Fernando Talayero accedió. Pistola en mano, los asaltantes quisieron apoderarse del navío, tropezando con la seria oposición de sus doce ocupantes, vendidos por el mismísimo comandante del submarino, según parece a cambio de 2 millones de ptas.(*). El cabo fogonero Diego Angosto Hernández, apostado en la torreta, abrió fuego sobre el grupo que ya penetraba por la escotilla, hiriendo mortalmente al falangista Gabarain Goñi. Otros marineros, al mismo tiempo, trataron de poner los motores en marcha sin conseguirlo. Puesto que la operación se saldaba en fracaso, el grupo asaltante volvió a tomar la lancha y puso rumbo a Brest.

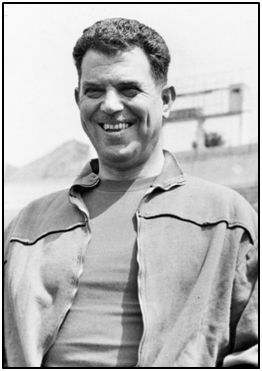

Julián Troncoso en la ficha policial francesa, como responsable del comando que intentase asaltar el submarino republicano.

A partir de ahí los hechos resultan confusos. Parece que las sirenas habrían sonado y, camino de Hendaya, casi todos los miembros del comando fueron cayendo en manos de la policía gala. Troncoso, sin embargo, protegido por el embajador de Argentina en España, a la sazón refugiado en la villa fronteriza, se supone alcanzó Irún oculto en el portaequipajes del coche oficial. Tan pronto conoció la suerte de sus compañeros, telefoneó a las autoridades francesas para concertar una visita de cara a negociar la libertad de todos. Ya en territorio francés, el ministro socialista del interior, Max Dormoy, ordenó su detención. “Será la guerra entre Francia y España”, habría clamado Julián Troncoso, según informaciones apócrifas, que no parecen encajar ni con el personaje ni ante el escrúpulo con que siempre manejó su actividad corsaria. Desde España, probablemente en una de tantas baladronadas propagandísticas, se apuntaba sobre la posibilidad de que 200 requetés cruzasen la frontera para liberar a los cautivos. Pero el ministro galo reforzó su posición, al afirmar: “En Francia aún manda el gobierno francés”. Franco, al fin, concluiría cerrando la frontera irunesa y ordenando el arresto del cónsul francés en Málaga.

El 22 de marzo de 1938, la justicia francesa optó por inhibirse elegantemente del intento de toma al submarino C-2, aceptando en buena medida los argumentos del abogado defensor, Monsieur Dausats: Si oficialmente Francia no reconocía la presencia del submarino en sus aguas jurisdiccionales, mal podría acusarse a nadie de un intento de asalto. ¿Acaso cabía atentar contra lo inexistente?. Troncoso y sus dos lugartenientes, apellidados Serrate y Orandain, fueron condenados a cinco días de cárcel, más otros seis meses, que ya habían cumplido desde su captura, por tenencia de armas. Todos serían puestos en libertad cuatro días después, en medio de una algarabía formidable desde las distintas cabeceras galas. “¡Escandaloso!”, titularon los medios izquierdistas.

De regreso a España, Troncoso Sagredo recibió el mando de una brigada en la campaña del Ebro, llegando a dársele falsamente por muerto en la prensa de nuestros vecinos. Sobrevivió, claro, para enredarse en un insospechado conflicto con futbolistas y entidades deportivas. Entre tanto, el submarino C-2, bajo mando del capitán de fragata soviético Nicolai Pavlovich Equipko, alias Juan Valdés, hallándose en Cartagena cuando sobrevino la revuelta del 3 de marzo de 1939, puso rumbo a Palma de Mallorca, para acabar entregándose a las tropas “nacionales” el 7 de marzo. Luego no tendría un final honroso. En 1951, tras prestar servicio a la Armada española y cuando navegaba remolcado hacia Avilés, para su desguace, se hundió a la altura de Estaca de Bares.

Mientras Julián Troncoso se hallaba preso, o combatiendo en el Ebro, le suplió al timón federativo el letrado, periodista, y desde hacía años presidente de la Federación Sur, señor López García. Éste entregaría teóricamente el relevo con fecha 26 de junio de 1938, durante una reunión celebrada en la sede del pamplonés Club Atlético Osasuna. En teoría, nada más, porque la movilización del recién liberado le obligaba a seguir moviéndose en la sombra. Sólo tras el último parte bélico podríamos considerar al coronel Troncoso auténtico y genuino presidente de nuestro fútbol, durante año y medio tan justito como ajetreado.

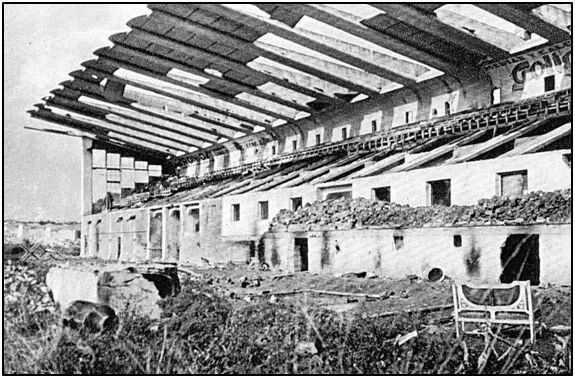

Para empezar, cuando se tuvo constancia de que el Oviedo, con su campo de Buenavista destrozado, no podría competir la temporada 1939-40, se apresuró a prometer esa plaza en 1ª División al Osasuna pamplonés, como contribución al compromiso exhibido por toda la provincia en el recién concluido conflicto armado. Pero, ¿por qué a Pamplona, en representación de Navarra?, parece pensaron los militares de Aviación, “propietarios” recientes del antiguo Athletic de Madrid, al que acababan de salvar de una muy probable desaparición. ¿Acaso podían ponerse en duda los méritos del cuerpo aéreo?. Los “colchoneros” con alas presionaron hasta arañar el compromiso de un enfrentamiento con los rojillos de la Plaza del Castillo, cuyo vencedor supliría la vacante asturiana. Un tropezón de novato, desde la poltrona, capaz de manchar por sí solo cualquier currículo. Máxime existiendo connivencias o simpatías emocionales, como era el caso, pues Julián Troncoso Sagredo no sólo había disfrutado en Navarra como joven oficial, sino que jugó al fútbol encuadrado el Punching pamplonés, con aquellas botas inglesas de puntera reforzada, calzón hasta las rodillas y pañuelo anudado a la cabeza.

Por desgracia no sería su único resbalón. Y el segundo le llevó a enrarecer relaciones con los clubes más influyentes cuando, en medio de una gigantesca polvareda, pretendió liquidar el profesionalismo.

Digamos, ante todo, que su voz no fue la primera en aventurar semejante idea. El 25-VII-1937, con los españoles enfrentados a tiro limpio, Ricardo Cabot, uno de quienes once años antes apostasen decididamente por el profesionalismo balompédico, ya había clamado en favor de su abolición: “Es notorio que los principios predominantes en materia social se manifiestan en pugna con el profesionalismo y tienden, en cambio, a reconstituir la vida deportiva sobre la base de un amateurismo puro que tal imponga implacablemente la posguerra, y así (…) se plantea el problema relativo a la suspensión del profesionalismo. Una decisión radical no deja de tener dificultades, tanto por el perjuicio que causaría a los jugadores, como porque determinaría una reforma reglamentaria que, hoy por hoy, es prematuro esbozar. En cambio con la mirada puesta en la solución del problema, cabe orientarla sin causar estragos ni topar escollos (…) mediante la prohibición de aceptar inscripciones de nuevos jugadores profesionales, y con respecto a quienes ya lo son, respetar su actual situación siempre que sea continuación de la que reglamentariamente se les había creado, y facilitando en otro caso su recalificación como amateur (…) y se llegue, si así se quiere, a la extinción del profesionalismo sin sacar las cosas de quicio, sin agravio para nadie y sin daño para los jugadores”.

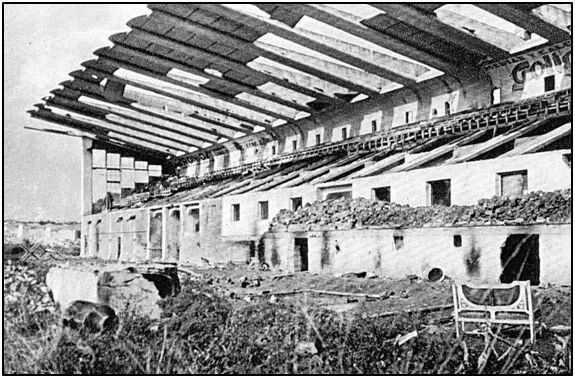

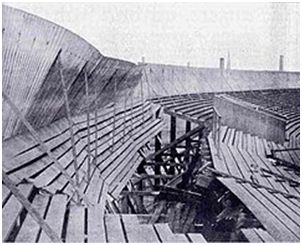

Lamentable aspecto del campo ovetense, al término de la guerra.

¿Sin daño para los jugadores?, cabría preguntarse, cuando los más afortunados vivían exclusivamente, y muy bien, de su habilidad con el esférico. ¿Qué dirían a ese respecto las cabezas visibles del recién creado Sindicato de Futbolistas Profesionales, antiguo sueño de muchos, hecho realidad, por fin, en Cataluña? Una cosa es que los vientos revolucionarios, el discurso ácrata de C.N.T., o el seguidismo socialista por cuanto trajeran desde los Urales sus aliados comunistas, abogasen por implantar conceptos y métodos de la URSS, incluido el falso amateurismo deportivo a la soviética, y otra que el segmento del fútbol -también entre combatientes republicanos- concediera graciosamente su pláceme.

“Los profesionales actuales subsistirán hasta el cumplimiento de sus contratos, pero no podrán firmar por otro club como profesionales”, sintetizó aún el señor Cabot, por si su barroca, aunque bien argumentada proposición, hubiera resultado indigesta.

El máximo responsable federativo, teniente coronel Julián Troncoso, año y medio después volvía a acariciar tal posibilidad, sobre el fondo de una España deshecha económicamente, con clubes arruinados, no sólo por el destrozo de numerosos estadios, sino, en el caso de cuantos conservaran en sus tesorerías dinero republicano, al ser declarada ilegal aquella moneda. El agravio comparativo que para la depauperada población representaban los habituales excesos del fútbol, incluso podía volverse contra el régimen. Desde ciertas instancias del mismo, todavía por apuntalar y sobre todo en voz de falangistas, se abogaba una imprescindible austeridad: “En los nuevos modos de la Falange hay que apartar ciertas costumbres que no van bien con nuestro estilo, como son los vinos de honor, los banquetes, los pasteles y dulces después de cualquier inauguración, y todas esas cosas que en tiempos más flojos eran obligadas para festejar el discurso de un político o la inauguración de unas escuelas” (Pilar Primo de Rivera en 1937, cuando Ricardo Cabot pespunteaba su tesis). El nuevo estado victorioso estaba verdaderamente para alharacas muy contadas.

No sólo parte de la población presentaba un estado famélico, sino que el ingenio popular acuñó aquel aserto tan burlón como demoledor: “Nuestro Glorioso Movimiento, velando siempre por el interés nacional, se ha empeñado en hacernos vivir sin comer, acabando así con el hambre”. El panorama arrojaba tintes muy lúgubres. Colas de menesterosos, cacillo en mano a la puerta de los cuarteles, para recibir las sobras no consumidas por la tropa. Cárceles atestadas y niños acogidos por el Auxilio Social, institución que, junto a una dieta básica, ofrecía algo semejante a reformatorios, donde hijos de los vencidos encaraban su reeducación. El estado, sin dinero con que afrontar las imprescindibles obras, abrazó una fórmula de financiación particularmente indigna, consistente en vender como barata mano de obra a muchos encarcelados, para mayor gloria y jolgorio contable de las empresas licitantes. Reproducía, en suma, una fórmula cotidiana en la Alemania bélica del III Reich. Muchas amas de casa confeccionaban tortillas sin huevo ni patatas. Era habitual el pan con menos harina que serrín. Los estraperlistas idearon mil fórmulas en su intento de burlar al funcionariado de Abastos y aquellos con mejores contactos, o más escasos de escrúpulos, se enriquecieron en el mercado negro, única solución para quienes pudieran sufragarse una dieta menos parca. La cartilla de racionamiento se convirtió en un tesoro. Había, incluso, artistas capaces de falsificarla. Los curas, desde el púlpito, predicaban resignación…

Lo que Troncoso pretendía, además de evitar el derrumbe a muchos clubes, era un amparo para quienes, sin otras capacidades que las puramente futbolísticas, veían cerrado su horizonte vital en cuanto colgaban las botas. Así, afirmó: “No se expedirán licencias a los jugadores, por buenos que sean, si no tienen una profesión y la practican, para evitar se conviertan en gente sin trabajo, viviendo sólo del fútbol”. Sueldos máximos, los de coronel, se le achacó, sin justificar la procedencia del aserto. En cualquier caso, el Régimen acabó perdiendo la batalla del balón.

Para los clubes más poderosos, la profesionalización implicaba seguir creciendo a costa de otros más débiles, obligados a traspasar sus mejores hombres cuando los números rojos se adueñaban del balance. Ya no había sindicato de futbolistas, pero dio igual, porque jugadores y técnicos cobraron más y más, aunque ello implicase el perpetuo endeudamiento de sus patronos. Todo valía con tal de obtener títulos o eludir descensos. Desde los graderíos se perdonaba la acumulación de deudas, pero no así un fracaso deportivo. Consecuentemente, alguien pensó que al pueblo, si no pan, por lo menos había que darle circo. Y el propio presidente federativo acabó reconociendo su error ante un periodista pamplonés, a poco de abandonar el cargo por dimisión (octubre de 1940):

Muchos ayuntamientos republicanos emitieron “moneda” durante la contienda. Tras el triunfo franquista, ni estos billetes ni los legales hasta 1936, tuvieron otro valor que el otorgado por algún coleccionista.

“Llevaba la idea de suprimir el profesionalismo que ya por entonces asomaba amenazadoramente. Nos dábamos cuenta de que el amateurismo era más deportivo, tal y como entendíamos muchos el deporte, menos egoísta y a la larga más práctico. Salvo para unos pocos era escaso pan para hoy y segura hambre para mañana; era tremendo ver a estudiantes colgando los libros por una firma efímera, a los sanos chicos de pueblo llegados a la ciudad para acabar en un par de años sin oficio ni beneficio, acostumbrados a vivir con un plus de sueldo que se les acababa en poco tiempo, perdiendo, a la vez, dinero, fútbol y el empleo conseguido gracias a éste. No, no era partidario del profesionalismo. Pero una vez en la Federación, el propio profesionalismo, en su rápido avance, nos arrolló. No tuvimos más remedio que plegarnos a sus exigencias con la esperanza de un normal encauzamiento (que) empezaba por no dejar abandonados a los semiprofesionales con que contábamos, limitando a unos márgenes suficientes sus honorarios futbolísticos, en la esperanza de que no abandonaran su empleo, sus estudios, su vida de futuro cuando acabase el fútbol. Y más en aquellos años de posguerra tan duros”.

Troncoso se fue del fútbol. O el fútbol lo echó, si se mira bien. Y no parece dijese adiós entre rencores. Fiel a su devoción, estuvo dando clases de gimnasia y puesta a punto física en distintos centros de enseñanza secundaria, retirándose de la carrera castrense con el grado de coronel. Aunque entre tanto sucederían varias cosas relevantes.

Muchos campos estaban irreconocibles, con su antiguo césped convertido en huertos que paliasen el déficit urbano de verduras, legumbres u hortalizas, sin vallado, sillas ni bancos corridos, al haberse empleado aquella madera como combustible. Y sin apenas un céntimo para encarar la reconstrucción. El 15 de noviembre de 1939, el general Moscardó solicitaba para los clubes idéntico trato que el dispensado a los propietarios de inmuebles damnificados. La respuesta gubernamental fue afirmativa, pero el dinero tardaría en llegar. Hubo que derrochar imaginación a lo largo del ejercicio 39-40, como el Oviedo, que al no competir y buscando el rodaje de sus estrellas, cedió a Soladrero, Antón, Herrerita y Emilín, los dos primeros al Zaragoza y los últimos al Barcelona. Todos serían determinantes. Soladrero (20 partidos jugados sobre un total de 22), poniendo orden en la zaga maña, y Antón, con 11 goles en sus 21 comparecencias, garantizando la permanencia. Para un Barcelona catastrófico, los 5 goles de Emilín García en 16 partidos, y los 8 de Herrerita en 17, se tradujeron en 7 puntos, sin los cuales la entidad catalana, 9ª sobre un total de 12 equipos, con tan sólo 3 puntos de colchón sobre el descenso, hubiese dado con su prestigio en 2ª. Al año siguiente, cuando los asturianos volvieron a retomar la competición y un percance apartó a Soladrero de las alineaciones por espacio de varios meses, el terceto restante se mostró magnífico: Antón, 11 goles en 22 partidos. Hererrita otros 11 en 18 encuentros. Emilín 4 en 21 presencias, prodigándose en pases magníficos. Entre los tres anotaron 26 tantos, dejando únicamente 10 para los restantes miembros de la plantilla. El Oviedo mantuvo el tipo, en tanto los de la Pilarica bajaban a la división de plata.

El extremo Antón, por cierto, cumplía los requisitos que preconizase Julián Troncoso, pues compatibilizaba su buen hacer sobre el campo con un trabajo de verdad en el Ferrocarril Vasco. Algo que ahorró mucho dinero a los azulones, cuya directiva lo mantuvo económicamente a años luz de otros profesionales puros, bastante menos habilidosos.

La calidad del fútbol posbélico mermó muchísimo. Con buena parte de los antiguos internacionales jugando en Argentina o México, suspendidas de momento varias estrellas incipientes, lastrados los veteranos por tres años de privaciones y falta de ejercicio, muchos que deberían haber colgado sus borceguíes optaron por seguir activos, en tanto daban el relevo a una hornada de muchachitos imberbes. Solé, internacional del Español, se quitaba 10 años en su ficha federativa al suscribir contrato con el Murcia. La guerra debió borrar muchas memorias. El vigués Francisco Bao Rodríguez, para las alineaciones “Sansón”, se convertía en el más joven debutante de nuestro campeonato, con 15 años, 8 meses y 11 días, el saltar al campo hispalense de Nervión (31 de diciembre de 1939). Era tosco, muy fuerte, violento incluso para un público acostumbrado al rompe y rasga, sobre cuya edad real siempre hubo dudas, no en vano parecía mayor y colgó con 31 años teóricos el pantalón corto, después de arrastrarse durante los tres últimos ejercicios. El público celtiña, tras su periplo por la Cultural Leonesa y Gijón, llegó a pedir a gritos lo expulsasen del campo, harto de tantas y tan repetidas brusquedades. Cuando hubo cerrado su ciclo deportivo en Jerez de la Frontera siguió viviendo en el barrio de Lavadores, donde naciese y habría de encontrar la muerte, el 12 de febrero de 2012.

Hacia el Este, por el Cantábrico, el Athletic Club bilbaíno tuvo que improvisar otro equipo, poco menos que de la nada, al tener por América a los Blasco, Zubieta, Iraragorri, Cilaurren y compañía, antiguos componentes del Euskadi, a Roberto para muy pocos trotes, o a Mandalúniz y Molinuevo en Francia. El húngaro Alberty, fichado en su día por el Madrid como relevo de Ricardo Zamora, prefirió seguir jugando en aquella España hambrienta, sin duda por haberse casado con una madrileña. Ferrol, Celta y Granada iban a ser sus siguientes pasos, hasta que un tifus le segase la vida en plena actividad (30-IV-1942). Y contra lo tantas veces repetido, no fue nuestro único foráneo. Edmundo Reboredo, bonaerense que nunca llegó a nacionalizarse español, volvió desde Oporto a su Deportivo de la Coruña sin que nadie pensase en sancionarle, pues contaba, a efectos prácticos, como ciudadano argentino. Y hacia Argentina viajó de vuelta, después de colgar las botas, convencido de que junto al Mar del Plata le aguardaba un mejor porvenir. Tan bajo era nuestro nivel competitivo que desde la Federación se prohibió a los clubes disputar partidos amistosos con equipos extranjeros. Tampoco era cosa de hacer el ridículo, siendo objetivo preferente elevar la autoestima nacional. No se había ganado una guerra para perder ante once portugueses, o combatientes alemanes de permiso.

El Atlético Aviación, comandado desde el banquillo por Ricardo Zamora, se adjudicaría dos campeonatos consecutivos. Los Oriamendi (de Baracaldo y Gijón), encontraron trabas en sus respectivas Territoriales. Al baracaldés, incluso, se le impediría seguir compitiendo, no por representar una ideología dudosa, sino en cumplimiento de la más aplastante lógica. Suprimidos los partidos políticos, a excepción de Falange, tampoco parecía cuestión de dar alas a quienes por el momento se mantenían apiñados junto al caudillo, pero tal vez un día, como en parte así ocurrió, pudiesen acabar estableciendo distancias. Lo mejor era no enredar política y fútbol. Desterrar la política, incluso, conforme aseguran aconsejó franco una vez: “Haga como yo, hombre; no se meta nunca en política”. Claro que, de momento, nuestro fútbol pasó de formar puño en alto, antes de cada pitido inicial, a saludar a la romana, e incluso gritar con entusiasmo “¡Franco, Franco, Franco!”.

El Baracaldo C. F. tuvo que aceptar el mecenazgo de la empresa siderúrgica Altos Hornos, aunque ello implicase cambiar su denominación -Baracaldo A. H.- y convertir las camisetas gualdinegras en azules, color del hierro en el punto de licuefacción. Otras entidades no sobrevivieron a la guerra. Pero era tan grande el deseo de aquellos españoles por pasar página cuanto antes, que en seguida pergeñaron nuevas y muy embrionarias formaciones. Al fin y al cabo, fútbol y cine constituían únicos pasatiempos no pecaminosos de la población. Los receptores de radio eran un lujo para muchos, y tampoco es que sus programas derrochasen amenidad hasta mediado el siglo XX. Los bailes, siempre y cuando no se tratara de jotas, muñeiras, sardanas o sevillanas, podían significar la perdición del alma. Así aseguraban desde sus atalayas miles de clérigos transformados en somatenes, e impresores de pasquines y hojas parroquiales, advirtiendo “¡Joven, diviértete de otra manera!”. Alguaciles o guardias municipales con órdenes de multar a cuantas parejas no dejasen correr entre ambos una corriente gélida, ejercían a ese respecto un eficacísimo peonazgo. La recuperación o expansión de nuestro balompié ofrecería un panorama desigual, como cabe colegir del siguiente cuadro.

Comparativo de Clubes Federados por Territoriales

Temporadas 1935-36 y 1941-42

|

TERRITORIALES

|

TEMP. 35-66

|

TEMP. 41-42

|

| Aragonesa |

43

|

54

|

| Asturiana |

60

|

93

|

| Leonesa |

7

|

15

|

| Balear |

86

|

40

|

| Cántabra |

37

|

34

|

| Castellana |

82

|

114

|

| Catalana |

248

|

250

|

| Extremeña |

10

|

13

|

| Gallega |

37

|

92

|

| Guipuzcoana |

35

|

29

|

| Hispano-Marroquí |

26

|

24

|

| Las Palmas |

20

|

21

|

| Murciana |

91

|

39

|

| Navarra |

37

|

43

|

| Sur |

77

|

181

|

| Tinerfeña |

26

|

57

|

| Valenciana |

55

|

69

|

| Vizcaína |

37

|

50

|

Para un correcto análisis del mismo han de tenerse en cuenta varios aspectos:

A.- La Territorial Leonesa estuvo adscrita provisionalmente a la Asturiana, durante el ejercicio 1935-36 (provincias de León, Zamora y Palencia). Para la temporada 1941-42 ya no existía, y todos sus clubes formaban parte de la Astur-Montañesa, que englobaba, además del territorio asturiano y cántabro, las provincias de Burgos, León, Zamora y Palencia. Sólo por facilitar una correcta interpretación, las entidades de estas provincias se anotan en la Leonesa el campeonato 41-42.

Al defensa canario Machín, durante su etapa en el Aviación Nacional y primeros días como “colchonero”, trataron de convertirlo en Machorro. Alguien pensó que aquel apellido pudiera poner en entredicho su virilidad, cuando la hombría se daba por descontada en el ejército franquista.

B.- La existencia o no de clubes “Adheridos” en varias Territoriales, justifican cierta distorsión. Tómese como ejemplo que Cantabria poseía 16 adheridos en 1941-42 y sólo 4 para 1935-36. Galicia, 77 y 18 respectivamente. La Valenciana 29 y 33. La Vizcaína 7, en 1935-36. La Murciana 15 en 1935-36 y ninguno para el torneo 41-42. Los “adheridos” rara vez pasaban de agrupaciones amistosas, más voluntaristas que efectivas, sin apenas apoyo social y carentes, salvo contadas excepciones, de una estructura mínima.

C.- La temporada 41-42 compitieron bajo el paraguas de la F.E.F. los equipos de Educación y Descanso, inexistentes antes de la conflagración civil, que más adelante seguirían un desarrollo paralelo, dubitativo y precario, ajeno al máximo organismo rector de nuestro fútbol.

D.- Entre los adheridos de 1941-42 competían varias entidades de clara inspiración religiosa, o emanadas del sindicato vertical. Tómense como referencia los cuatro colegiales de Navarra y dos curiosidades de Vizcaya: Colegio Padres Jesuitas de Tudela, Hermanos Maristas, Salesianos, y Padres Escolapios, de Pamplona. O por cuanto a los vizcaínos respecta, Juventud de Acción Católica Española, y S.E.U. (Sindicato Estudiantil Universitario). La también bilbaína Sociedad Deportiva Indauchu, sin ser exactamente representativa de un centro eclesiástico, fue fundada por exalumnos del Colegio de Jesuitas Ntra. Señora de Begoña, en Indauchu, y durante sus primeros doce años de andadura una parte no desdeñable de sus futbolistas y directivos habían pasado por aquellas aulas. Esta entidad, hoy hundida en una irrelevante categoría Regional, se convirtió en clásica de 2ª División desde el despunte de los años 50 hasta la catastrófica remodelación de categorías acuñada en 1967.

Paralelamente, el fútbol posbélico, por más que su primer mandatario, el teniente coronel Troncoso Sagredo, no lograra imponer sus tesis, tampoco es que dejase de experimentar, siguiera durante los primeros años, algún síntoma de contagio. El ejército, por ejemplo, ofreció grandes facilidades a su gente si les fuere dado alternar galones y uniforme con el atuendo deportivo. Sobre este punto, el atacante de Alcalá de Guadaira José González Caballero (5-I-1916), constituye clarísima referencia.

Para cuando estalló la guerra ya había lucido la camiseta bética en 37 partidos de Liga, con 11 goles, distribuidos en tres campañas. Amén, claro está, de números choques amistosos, coperos, o del campeonato andaluz. Sargento provisional durante la contienda, se reenganchó en el ejército tras la victoria franquista, sin abandonar el fútbol en ningún momento. Betis de nuevo, entre 1939 y 1941, Coruña desde el 41 hasta 1945, y Cádiz C. F. desde los estertores del ejercicio 44-45 hasta mayo del 48, constituyeron su andadura hasta colgar las botas de tacos, con 32 años. Cuando militaba en el Deportivo de La Coruña era sargento de infantería y pasaba del campo al cuartel y del acuartelamiento a Riazor, como quien hoy acude al gimnasio tras cumplir en la oficina.

Y no fue caso aislado. Por Andalucía y Murcia pudieron ver las evoluciones del gaditano Fito (Adolfo Núñez Bensosuan), atacante directo y goleador, mientras competía con el Balón de Cádiz entre 1958 y 1961, y tras su traslado profesional a Cartagena, en clubes murcianos. Era militar con galones, para quien el fútbol sólo representaba una pasión desbordante. Badajoz y los estadios castellano-manchegos pudieron ver, al menos, a un par de guardias civiles compitiendo en categoría nacional. Y en la otra Castilla, la mesetaria fría, pedriza y paramera, un italiano que conoció España en plena sangría bélica, se convirtió en español adoptivo mientras lucía habilidades de entrenador. Se llamaba Lorenzo Massobrio Barbieris, había nacido en Alessandria y, como militar de carrera, combatió con galones de capitán en el ejército que Musolini envió a España para ayudar a Franco. Pudo vérsele en los banquillos del Club Deportivo Mirandés, durante dos temporadas; Juventud Círculo Católico, de Burgos; Burgos; Plasencia, por espacio de tres campañas; de nuevo Juventud Círculo Católico, los ejercicios 61-62, 62-63 y 63-64, todos ellos en 3ª División. Y además de por Castilla y Extremadura, entrenó en su país natal a la Universidad de Génova, y en Alemania al Kaiserstaimbruck, de 2ª División.

Hubo, también, algún club militar, como el bilbaíno Garellano, encuadrado en 3ª División y categoría Regional. Y otros que sin ser en puridad castrenses, solían contar entre sus efectivos con una amplia proporción de soldados de reemplazo: Burgos, Ceuta, Melilla, San Fernando, Badajoz, Cartagena, Ferrol, el también ferrolano Arsenal…

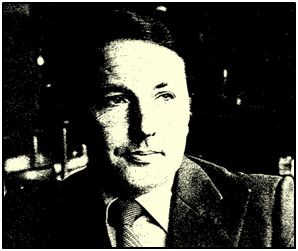

Tampoco los banquillos dejaron de estar ocupados por varios militares, casi siempre de perfil deportivo modesto. Tenían fama de prestar mucha atención a la forma física e imponer a sus plantillas una gran disciplina. El más destacado, a sideral distancia del resto, fue José Villalonga Llorente (Córdoba 4-XII-1919).

José Villalonga llevó la batuta en el primer gran éxito de nuestra selección. Además de excelente preparador físico, sabía manejarse en el vestuario.

Si como futbolista no había pasado de amateur en su ciudad natal, con galones de técnico se convirtió en uno de los más grandes. Falangista prematuro, Camisa Vieja y miembro de la Vieja Guardia, se sumó al bando franquista durante la guerra y a partir de ella prosperaría en el ejército de tierra, como militar profesional. Especialista en Educación Física, obtuvo el título de entrenador en la primera convocatoria (Burgos, 1949). Aquella que en cierto modo sirvió para “legalizar” a cuantos venían ejerciendo como tales, incluso al frente de nuestra selección, y arrojara entre los aprobados un envidiable cuadro honorífico: Baltasar Albéniz, Gabriel Andonegui, John Bagge, Antonio Barrios, Patricio Caicedo, Luis Castro “Pasarín”, Benito Díaz, José Escolá, Patxi Gamborena, Helenio Herrera, Juan Antonio Ipiña, José Iraragorri, Manuel Meana, Jacinto Quincoces, Gaspar Rubio, Amadeo Sánchez, Alejandro Scopelli, Lino Taioli, Luis Urquiri, Ricardo Zamora o Juanito Urquizu, hasta un total de 59. Corría el año 1952 cuando ingresó en el Real Madrid, como preparador físico. Y en diciembre de 1954, tras la espantada del sudamericano Enrique Fernández, se convertiría en responsable de la primera plantilla “merengue”. Allí encadenó una suma de éxitos difícilmente predecibles: Campeón de Liga y Copa Latina durante su primera campaña (1954-55); en 1955-56 vencedor de la Copa de Europa (1ª edición), y para despedirse un nuevo título de Liga, otra Copa Latina y la segunda Copa de Europa.

Quizás porque prefiriese un descanso, aprovechó el verano de 1957 para integrarse en el organigrama de la F.E.F., como entrenador de la selección juvenil y responsable de la preparación física para el cuadro absoluto. Pero el banquillo, conforme muchos han reconocido, tira muchísimo. Y a él también le picaba ese gusanillo.

Era profesor en la Escuela de Entrenadores cuando en julio de 1959 aceptó una oferta del At Madrid para convertirse en secretario técnico. El cese o destitución de Ferdinand Daucik a poco de iniciarse el ejercicio 59-60, le hizo compaginar su tarea en los despachos con la dirección técnica de la plantilla. Abrazado al éxito, proclamó a los “colchoneros” campeones de Copa en 1960 y 1961, además de otorgarles su primer título europeo, venciendo a la Fiorentina en la final de Recopa. Si alguien podía hacer algo con nuestra selección nacional, cuajada de buenos jugadores que en los instantes decisivos rayaban a baja altura, ese era él, pensaron los federativos. Y consecuentemente, el 26 de setiembre de 1962 se hizo público su reingreso, compatibilizándolo con el puesto de secretario técnico en el At Madrid. Una decisión que habría de traducirse en críticas desde la prensa y determinados clubes, no tanto porque implicase una excesiva acumulación de poder, sino ante las connivencias que pudieran crearse entre Federación y club “colchonero” y, más aún, ciertas suspicacias sobre posible favoritismo arbitral, designándose los “trencillas” desde el propio ente federativo. Así las cosas, dejó la secretaría técnica tan pronto hubo concluido la temporada 62-63.

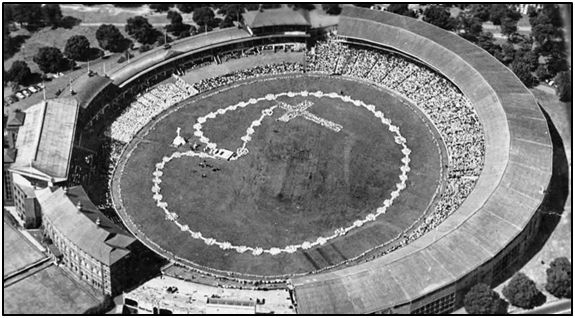

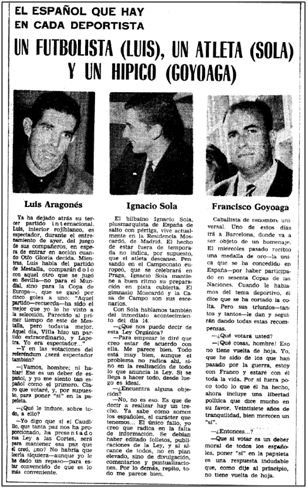

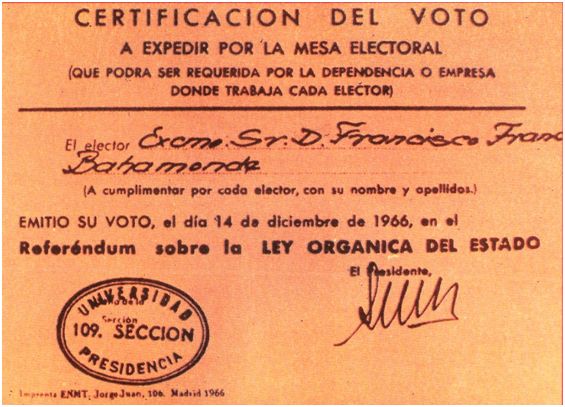

Su balance con la selección española, sin arrojar grandes datos estadísticos (9 victorias, 5 empates y 8 derrotas, sobre un total de 22 partidos) se vio engrandecido por la consecución del primer gran éxito internacional: la Eurocopa correspondiente a 1964, nada menos que ante la URSS y en plena vorágine conmemorativa para el régimen, con ocasión de sus bodas de plata detentando un poder omnímodo. Efeméride que los hábiles propagandistas del Ministerio de Información y Turismo transformaron en celebración de “25 años de Paz”. El fracaso en el Mundial de Inglaterra (1966), con una agónica victoria ante Suiza (2-1) y sendas derrotas con Argentina y Alemania Federal, en Birmingham (también 2-1), le hizo ver la conveniencia de asumir papeles menos expuestos. Transcurrido un año se convertía en director de la Escuela Nacional de Entrenadores y primer profesor de fútbol en el INEF de Madrid, cargos que detentaba al producirse su óbito, en el hospital militar Gómez Ulla, a las cinco de la tarde del 7 de agosto de 1973, como consecuencia de un infarto sufrido el 22 de julio. Contaba 53 años, había llegado a nuestra selección siendo comandante de infantería y poco antes de expirar detentó el empleo de teniente coronel.

José Antonio Naya, militar y entrenador durísimo. Un buen revulsivo para equipos en crisis, cuya manera de ser desquiciaba tanto a jugadores como a presidentes y directivos.

Casi cuando Villalonga abandonaba este mundo, otro militar y entrenador comenzaba a cimentar su fama de revulsivo, resucitador de equipos en crisis y fabricante de jaquecas presidenciales, tan pronto resolvía situaciones extremas. Su nombre, José Antonio Naya Mella, sería conocido por todos los puntos cardinales, pues a causa de su carácter hubo de recorrer una larguísima relación de banquillos, sin acomodarse jamás en ninguno.

Natural de La Coruña (30-IV-1934) nunca pasó del juvenil deportivista, ante su ingreso en el ejército, para hacer carrera, que le impidió averiguar si estaba o no dotado como futbolista. Sin desligarse por completo del balón, obtuvo el título de entrenador. Y en condición de tal hizo campeones a los muchachos del Real Madrid aficionado y la selección Castellana (ejercicio 1970-71), recibiendo entonces la medalla de entrenador más distinguido en dicha Territorial. Meses después (temporada 71-72) salvaba a un Cádiz C. F. poco menos que desahuciado, en los últimos 15 partidos de la división de plata. Por detrás lucía un amplio bagaje de polvaredas, instalaciones paupérrimas, graderíos semidesérticos e incertidumbre ante el cobro: Cultural Leonesa, Júpiter Leonés, la ya extinta Hullera Vascoleonesa, R. S. Alcalá, Toledo, Getafe… A la entidad getafeña, precedente del club actual, llegó tras disputarse 10 jornadas, con un raquítico punto en su haber. Y puesto que lograría eludir el descenso, fue bautizado por la prensa como “Salvador”. Ante sí, en cambio, una suma inacabable de singladuras: el también desaparecido Club Deportivo Orense, Burgos C. F., Deportivo de La Coruña, Recreativo de Huelva, Linares, Castellón, Deportivo Alavés, Granada, Xerez, Real Burgos, Sabadell, Murcia, nuevamente Cádiz, Orense… Tan sólo en Linares y Jerez de la Frontera se mantuvo dos medias campañas: con el Linares durante 16 partidos de la primera y en los 25 primeros choques de la siguiente; en el Xerez a lo largo de 17 de la primera y 11 de la segunda.

Lo suyo, en realidad, era llegar tocando a rebato, defender el fortín con uñas y dientes y abandonarlo con humo a la espalda, caras largas, pese al éxito, y una soldadesca incapaz de aguantar por más tiempo su espartano concepto del sacrificio. Únicamente en Burgos hizo excepciones, dirigiendo al Club de Fútbol durante los 38 encuentros de 2ª correspondientes a 1974-75 y, fenecida esta entidad, aupando a 1ª a su sucesor, el rojipardo Real Burgos, la temporada 89-90. Vivía en un perpetuo tobogán; un constante ir y venir, como patentizó en Vitoria: Dos partidos con el Deportivo Alavés, victoriosos ambos, y huida hacia el Granada para rubricar otros 12, con paupérrimos resultados (una victoria, 3 empates y 8 derrotas). Dieciséis encuentros al frente del Sabadell, 8 dirigiendo al Real Murcia, 6 en su retorno al Cádiz, u otros 6 cuando intentó reverdecer laureles en un equipo bien conocido, que para entonces ya se denominaba C. D. Ourense.

Si no se le pudo tomar más en serio, y sobre todo si nadie quiso contar con él en 1ª División, fue a causa de su carácter volcánico, un ego bastante alto y cierto empeño casi obsesivo por erigirse en personaje incómodo. Algunas frases suyas, vertidas ante los informadores o recogidas por la prensa, resultan lo bastante explicativas: “No transijo con que un jugador me racanee”. “Yo no multo; yo echo fuera”. “No me gustan las lesiones largas; no quiero al hombre quejica”. “Exijo a los que no jueguen, no hagan labor de zapa”. “Hay que dar el “do” de pecho y en el campo, además de lucha, entrega y honradez”. En los despachos, ante los presidentes o directivos de turno, tampoco solía arrugarse. Y como resultado, en un fútbol menos físico que el actual, más observador de rangos y jerarquías, acababa hastiando a todos en seguida.

Quien a hierro mata, a hierro muere. Y él hubo de morir deportivamente en demasiados banquillos, por sus ataques de intransigencia.

La lista de militares en los banquillos también debería hacer hueco a Luis de Miguel Martínez (Ávila, 1933), que después de forjarse como preparador físico en el Parque Móvil, de Madrid, ejercería profesionalmente como responsable máximo en la Unión Deportiva Gaditana, Puerto Real, Portuense, Balón de Cádiz a lo largo de tres etapas distintas, Xerez Deportivo, Extremadura de Almendralejo, Unión Popular de Langreo y Cádiz C. F., antes de asumir aquella secretaría técnica.

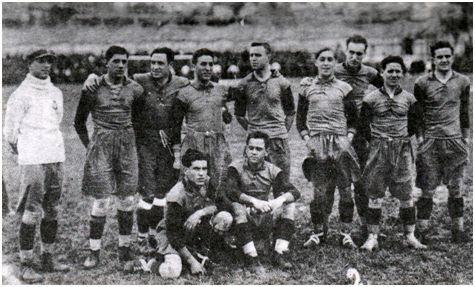

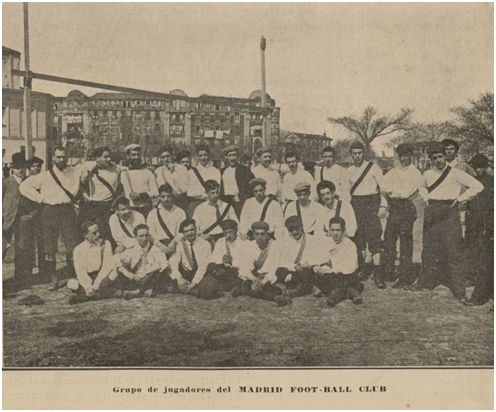

De un día para otro, los futbolistas pasaron de saludar con el puño cerrado, a hacerlo a la romana. En la imagen el Madrid republicano, antes de que echase a rodar el balón en un partido homenaje a la Brigada Mixta.

Volviendo la mirada hacia el fútbol posbélico, cabe indicar que al régimen no le faltaban motivos para tenerlo bien atado. Quedaría de manifiesto cuando en 1943, con ocasión de una eliminatoria copera entre Real Madrid y Barcelona, tuvo lugar una algarada bastante seria. Aquello alertó a los jerarcas, ante la eventualidad de que incidentes de orden público pudiesen derivar en protestas de otra índole. Y decididos a cortar por lo sano, girarían una circular con el barroco lenguaje de la época: “Por informes procedentes de distintas provincias se observa en esta Dirección General que cada día se va poniendo más de relieve una actitud antideportiva del público que presencia los partidos de fútbol, con lamentables manifestaciones que, por exceder de los términos correctos en que una persona medianamente educada exterioriza la emoción que en su ánimo produce la marcha del partido, no son tolerables en un concepto exacto de lo que obliga la convivencia…”. La misma acababa así: “Los agentes de la autoridad procederán sin contemplaciones a la detención de quienes se excedan realizando cualquier agresión de palabra u obra, dando cuenta urgentemente a esta Dirección General de los pormenores…”

Además, se “sugirió” al recién nombrado presidente blanco, Santiago Bernabéu, un acercamiento de posturas con su colega “culé”, también recién llegado, tras dimitir el marqués de la Mesa de Asta en desacuerdo con las sanciones impuestas a su club. Como vía de reconciliación, se pactaron dos partidos entre ambos, en nombre de “la paz y la amistad”, resueltos con empate a uno en Madrid y victoria azulgrana por 4-0 en su feudo, adjudicándose de ese modo los catalanes aquel primer y único Trofeo de la Concordia. Obviamente, las hostilidades entre ambas hinchadas tardarían bien poco en renacer.

Mientras todo esto ocurría, era palmario que aquellos 3 años de parón, más los cinco de aislamiento forzoso, al hallarse Europa enfrentada en la II Guerra Mundial, ahogaban cualquier conato de progreso futbolístico. Seguía practicándose la verticalidad, la carrera de los extremos y el centro desde el banderín, para que un ariete-tanque impulsase la pelota hasta las redes. Monotonía, en suma, carente de elaboración. Sólo cuando el San Lorenzo de Almagro vino de visita en 1947, se tuvo constancia de hasta qué punto nuestro primer deporte había quedado obsoleto. Los argentinos incrustaban al medio centro entre los dos zagueros, retrasaban a los interiores, hasta convertirlos en arquitectos del juego atacante, mareaban el balón a la búsqueda de fisuras y se plantaban en el área, abusando de un pasecito corto fruto de su técnica individual, aquí desacostumbrada. La Federación, entonces, recomendó a sus asociados abrazar el nuevo esquema táctico, conocido como WM. Y para implantarlo más rápidamente irían llegando los primeros técnicos y futbolistas extranjeros, sudamericanos, estos últimos, en su amplia mayoría.

En Bilbao, el ejército llegó a contar con un equipo en categoría Regional y 3ª División: el Garellano. Prácticamente desde su creación, dicho regimiento de infantería tuvo su sede en Vizcaya. Tomó el nombre de la gran victoria que Gonzalo Fernández de Córdoba, el “Gran Capitán”, obtuviese ante los franceses en 1503, a orillas del italiano río Garellano.

La reconciliación, entre tanto, seguía pendiente. Y tampoco el fútbol era ajeno a ella. Costaba, y mucho, perdonar viejas afrentas. Ciertos clubes, considerados “díscolos” no tanto estatutariamente, sino al contar con una masa de seguidores “tibia en su afección al régimen”, serían llamados al orden mediante sanciones desproporcionadas, ante incidentes de orden público (Barcelona (**), con ocasión de la eliminatoria de Copa ya citada), salidas de tono de algunos jugadores (Atlético Baleares, con un año de suspensión federativa a Brondo), o mediante solemnes cacicadas (Cultural de Durango y su descenso de categoría, tras ganar sobre el césped la continuidad en ella). Algo después comenzó a vincularse al Real Madrid con el franquismo, sin que nada, en el fondo, lo avalase. Primero porque el único presidente capaz de plantar cara ante el condecorado general José Millán-Astray, no fue otro que Santiago Bernabéu.

Parece que la única mano del mutilado combatiente tenía excesiva querencia por las señoras, en sus visitas al palco. Y harto del espectáculo, al mandatario “merengue” terminó acabándosele la paciencia. Se dijo, también, que en aquel recinto se cerraban suculentos negocios, licencias de importación y adjudicaciones, cara los Polos de Promoción Industrial y Planes de Desarrollo. Habría algo de verdad, sin duda, del mismo modo que en los palcos de Málaga, Burgos, Zaragoza, Santander o Murcia, se acercaban posturas sobre recalificación de suelos y en materia de subvenciones acogidas al Plan General de la Vivienda. Que el régimen aprovechó propagandísticamente los triunfos de la apisonadora madridista, mediados los años 50 y durante los 60, constituye pura obviedad. Negar que lo hubiese hecho con cualquier otro club triunfador en nuestro suelo y allende los Pirineos, un histórico brindis al sol. Franco, por ejemplo, estuvo presente en la inauguración del Camp Nou barcelonés, ante las cámaras del “No-Do”. Entregaba la bandera a la tripulación vencedora en las regatas de San Sebastián. Recibía en audiencia al ajedrecista Arturito Pomar, todavía imberbe, al boxeador José Legrá, o a los niños actores Pablito Calvo, Marisol y Joselito. En aquella España poblada de súbditos, si no era caudillista un amplísimo porcentaje, fingía serlo. Ciñéndonos tan sólo al reducido mundillo del balón, un repaso a su nómina presidencial certifica que Bernabéu no fue más franquista que los mandatarios del Hércules alicantino, Sevilla, At Bilbao, Español barcelonés, Mallorca, Oviedo, Cádiz, o Club Deportivo Tenerife, durante los años 40, 50 y parte de los 60. Baste, por abreviar, una mirada hacia dos grandes de entones y hoy, como son At Madrid y F.C. Barcelona.

Por la poltrona rojiblanca pasaron los militares de alto rango Luis Navarro Garnica (39-41) y Manuel Gallego Suárez-Somonte (41-45). El efímero Juan Touzón (46-47). Cesáreo Galíndez (47-52), partícipe en la fusión del Athletic con el equipo del Ejército del Aire y factótum de una etapa por demás fértil. El Marqués de la Florida (52-55), muy buen tenista, condecorado y herido por partida doble, combatiendo con los alzados; falangista, presidente de la Hermandad Nacional de Alféreces Provisionales y de 17 Federaciones Nacionales, nada menos. Jesús Suevos (1955), fundador de la Falange en Galicia, jefe de centuria falangista en los combates de Guadarrama, director de “El Pueblo Gallego” incautado a las primeras de cambio por los sublevados, cargo del Servicio de Información de Falange en el Exterior y, durante los años 60, organizador de un grupo paramilitar que en el área ferrolana se dedicaba a amedrentar, mediante palos, cadenas y pistolas, a sindicalistas clandestinos. El arquitecto y antiguo futbolista Javier Barroso (55-64), con numerosas casas-cuartel de la Guardia Civil entre su obra arquitectónica, sobre todo por Aragón y la franja mediterránea, fruto de su proximidad a jerarquías militares. Había sido, además, presidente de la F.E.F entre 1941 y 1946, y junto a Miguel Ángel García-Lomas firmó el proyecto del Estadio del Manzanares. Vicente Calderón, finalmente (64-80), tan notable mandatario como hombre conservador, fiel a sus devociones y una ideología que nada hacía por ocultar.

El club azulgrana contó, entre otros, con Enrique Piñeiro (40-42), marqués de la Mesa de Asta y militar sublevado, ayudante de campo del general José Moscardó en la campaña de Cataluña. José Antonio de Albert (1943), conde de Santa Mª de Sans y barón de Terrades, propietario de “La España Industrial”, gran empresa textil del periodo autárquico, cuya renuncia al cargo se produjo para asumir la presidencia de la Territorial catalana. José Vendrell (43-46), militar que apoyó a los sublevados, Delegado de Orden Público en La Coruña durante 1938, Delegado Provincial de Abastos en Castellón y coronel cuando encabezó la nueva junta directiva. Agustín Montal Galobart (46-52), burgués que heredaría la empresa de hilaturas “Industrial Montalfita”, engrandecida por su abuelo; junto a Daucik y una gran plantilla, artífice de las “Cinco Copas”, así como franquista confeso. Enric Martí Carreto (52-53), a quien estalló en la cara el mal llevado caso Di Stéfano. Francesc Miró-Sans (53-61), elegido por sus socios, lo que constituía toda una novedad, aunque hubiese maniobras subterráneas del Gobernador Civil de Barcelona, para quien se antojaba hombre de absoluta confianza; empresario textil, como De Albert y Montal, y artífice del Camp Nou. Enrique Llaudet (61-68), heredero de otro imperio de hilaturas que incluía una colonia propia, en San Juan de las Abadesas, a quien la autarquía le sentó admirablemente. Tuvo que lidiar con la catástrofe económica del club, derivada de la construcción del nuevo campo. Y Agustín Montal Costa (69-77), hijo de Montal Galobart, de quien se recuerda, sobre todo, el fichaje de Johan Cruyff o la inauguración del Palau Blaugrana y el Palau de Gel.

Guillermo Eizaguirre. Otro militar al frente de la selección nacional, para desgracia de Juan Acuña.

Que la auténtica reconciliación tardó en llegar también para el balón de cuero, constituye un hecho. Y como prueba, el encontronazo entre dos grandes porteros: uno andaluz y de preguerra; otro gallego, en la durísima posguerra. Ambos con méritos de sobra para haber sido internacionales muchas veces.

El sevillano Guillermo Eizaguirre Olmos (27-V-1909) había guardado el marco sevillista desde 1926 hasta el estallido bélico. Hijo de un magistrado de la Audiencia de Sevilla, nunca vio el fútbol como fórmula de enriquecimiento, y prueba de ello es que jamás renunciara a su condición de “amateur”. Alférez provisional durante la contienda y teniente de la Legión, su enganche y tres heridas en combate fueron utilizadas con fines propagandísticos entre los sublevados. Luego continuó en la carrera militar, aparcando su título de licenciado en Derecho. Campeón de Copa en 1935 e internacional en 3 oportunidades, más los dos choques no oficiales contra Portugal, mientras silbaban los obuses y se derramaba sangre, también celebró 7 copas de Andalucía. La vida castrense estuvo lejos de impedirle seguir conectado al fútbol, puesto que sería seleccionador nacional del 21 de marzo de 1948 al 16 de julio del 50, y del 10 de noviembre del 55 al 3 de junio del 56, teniendo a su cargo, por lo tanto, la selección española del Mundial brasileño (1950), donde las tuvo tiesas con el coruñés Acuña en el mismísimo aeropuerto de Barajas. Y es que sus respectivas ideologías forzosamente debían chocar.

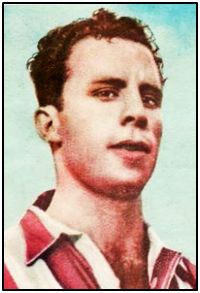

Juan Acuña Naya (La Coruña, 13-II-1923), había saltado con 15 años y en plena Guerra Civil, al primer equipo del Deportivo, asignándosele un primer sueldo de 300 ptas. mensuales. Ágil, decidido y eficacísimo, aun defendiendo los colores de un club pequeño fue el guardameta menos goleado de 1942, subcampeón de la Liga 49-50 y al decir de los críticos, el mejor de la posguerra, sin mucho que envidiar a Ricardo Zamora. Con otro carácter más abierto y algún don de gentes, sin duda habría salido de Galicia, pues nunca le faltaron ofertas. Y entonces, quizás, hubiese arrebatado internacionalatos al mismísimo Ramallets. Ideológicamente de izquierdas, llegó a contar en su ficha policial con antecedentes por integrar una manifestación socialista, antes que de Franco se afianzase en el poder. Y claro, cuando el andaluz Eizaguirre no tuvo más remedio que incluirle en su preselección para Río de Janeiro, ante su magnífica temporada, el topetazo entre ambos parecía cantado.

Nada más llegar al aeropuerto madrileño, desde donde partieron rumbo la capital carioca, el seleccionador aprovechó para zaherirle: “De las maletas que se ocupe Acuña; al fin y al cabo todos los maleteros son gallegos”. El guardameta no se contuvo: “De las maletas se va a encargar su señora madre, oiga”. Al visceral Guillermo Eizaguirre tuvieron que sujetarlo cuando fue derecho hacia su pupilo. “¡A casa!, te vuelves ahora mismo a casa, por rojo y por mierda”. A los federativos les costó convencer al seleccionador para que no partiese con un portero menos, ante la hipótesis de cualquier lesión o por el mal efecto que dejarlo en tierra pudiese causar en los demás. Obviamente, Acuña no disputó ningún partido en el mundial que coronaría a Ramalltes como “Gato con alas” y “Guapo goleiro”, en los medios brasileños. Fue uno de los tres que no se vistió de corto para aquel cuarto puesto que supo a gloria, máxime haciendo hincar la rodilla a Inglaterra, los ocupantes de Gibraltar, con gol de Zarra.

Acuña, a quien el diminutivo de “Juanito” acompañó durante casi toda su carrera, por haber debutado tan joven. Nadie, durante el decenio de los 40, pudo hacerle sombra majo el marco.

Acuña se mantuvo activo hasta 1956, por más que durante los dos últimos ejercicios apenas se alineara, mermado a causa de una persistente lesión en el hombro y combatiendo su tendencia a engordar. Corría 1951 cuando firmó el contrato de su vida con el Deportivo: 775.000 ptas. de ficha por 5 años, más 2.500 mensuales de sueldo, primas aparte. Internacional absoluto una vez, contra Suiza, el 28 de diciembre de 1941, y suplente en 8 partidos del cuadro absoluto y otra ocasión en la selección B, se le erigió un merecido monumento en las proximidades de Riazor. Y aunque no llegase a jugar en Brasil, conservó hasta su muerte, acaecida el 30 de agosto de 2001, a los 78 años, aquella pequeña agenda que se entregase a cada miembro de la expedición, con recomendaciones más propias de parvulitos. “Usted representa a España y como tal debe hacer gala de irreprochable conducta (…) No mantenga conversaciones sobre política, cuide los modales y evite compañías poco recomendables (…) Compórtese cortés y disciplinadamente en el campo (…)

Para una vez que el equipo nacional salía fuera tantos días, ¿por qué no vender patria?, pudieron pensar, quizás, en la Federación Española.

Eizaguirre contrajo matrimonio frisando la cuarentena, el 30 de octubre de 1948, con Dª Ana Rosa de Figueroa y Fernández de Linares, hija de los marqueses de Villabrógima y nieta del Conde de Romanones. Se convirtió así en el segundo seleccionador nacional que pasaba por la vicaría detentando el cargo, luego de que se le adelantara José Mª Mateos. Por fuerza hubo de contraer segundas nupcias, pues en su esquela figuraba como esposa Dª Gloria Mesas Rodríguez, tras fallecer en Madrid el 25 de octubre de 1986.

A partir del desarrollismo y el desembarco de tecnócratas en ministerios o secretarías de estado, el molesto recuerdo de aquella guerra comenzó a desvanecerse, por más que muchos gobernadores, antes de cortar cintas o vislumbrar desde su atril el perfil de barrios obreros a medio urbanizar, concluyesen sus discursos inaugurales cantando el “Cara al Sol” o dando vivas a Cristo Rey.

Hoy, transcurridos ochenta años desde aquel mar de sangre, parece que heridas tan viejas continúan pudriéndose. Hace tiempo llegó la hora de cauterizar esa gangrena, pero se antoja difícil quedando demasiadas fosas sin levantar, revisionistas tejiendo “historias” paralelas y numerosos españoles, nostálgicos unos, jovencísimos otros, empeñados en convertir en héroes a quienes un día hicieron suya la victoria y la venganza, después de promover una asonada. Como el péndulo salta siempre de extremo a extremo, tampoco faltan cantores de gesta para quienes un día decretaron o consintieron masacres carcelarias, señalaron con el dedo a adversarios que otros tumbarían, o sembraban de cadáveres parques y cunetas, cada madrugada, mediante descargas de plomo alevoso, sin órdenes de detención ni garantía judicial.

A estas alturas debería entenderse que hubo muchas, muchísimas víctimas, y pocos héroes por ambos bandos.

________________________

(*).- La Marina republicana registró abundantes maniobras de esta índole: deserciones, connivencias con el bando franquista, o entregas pactadas de naves y pertrechos a sus adversarios. Algo que no hace sino evidenciar el mayúsculo error del socialista Indalecio Prieto, al sacar de las cárceles a mandos y marinos alzados, bajo promesa de no reincidir, dadas las carencias registradas en un sector tan especializado como la Armada.

(**).- Buscando un escarmiento general, el Comité de Competición impuso 2.500 ptas. de multa al Real Madrid por aquellos incidentes en su campo, más otra sanción de 25.000 a cada uno de los equipos enfrentados. Desde ambos clubes se alzaron recursos, olímpicamente desatendidos. Queriendo manifestar su total desacuerdo, puesto que los azulgrana fueron a todas luces víctimas de lo acontecido, el presidente del Barça dimitió irrevocablemente. El madridista, que había anunciado su salida poco antes y ostentaba interinamente el cargo, aceleró su despedida. Aquellas multas tuvieron por objeto sufragar la adquisición de entradas para la final copera, con destino al Frente de Juventudes, “y así incorporar a esa extraordinaria solemnidad deportiva a quienes han de constituir la afición del mañana, que ha de ser todo lo correcta y disciplinada que el deporte exige”, según justificaba en su punto 2º la resolución. Se temía, y mucho, que cualquier algarada futbolística derivase hacia protestas o reivindicaciones, en un país sin divisas, con cárceles atestadas, hambre endémica y frío, tremendo frío ante la carencia de combustibles.

| NOTA: Agradeceremos vivamente cualquier corrección, ampliación o comentario sobre el listado de bajas inserto en el primer artículo de esta serie, que contribuya a enriquecerlo. Pueden establecer contacto dirigiéndose a:

cihefe@cihefe.es

Nuestro reconocimiento anticipado.

|

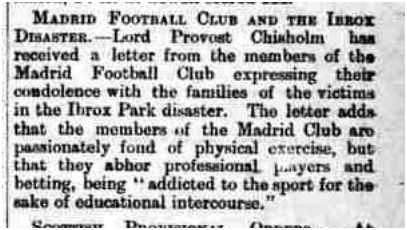

Casi al comienzo del trabajo se dice: “… le llamó especialmente la atención la carta que recibieron del Madrid Foot-ball Club”. Julio Rubaudonadeu no era miembro de la junta directiva, por tanto, salvo que haya una entrevista o un documento de alguien que representase a la dirección del club que atestiguase que le fue encomendada esta tarea, no puede considerarse como escrita y enviada por el club, siempre bajo mi punto de vista.

Casi al comienzo del trabajo se dice: “… le llamó especialmente la atención la carta que recibieron del Madrid Foot-ball Club”. Julio Rubaudonadeu no era miembro de la junta directiva, por tanto, salvo que haya una entrevista o un documento de alguien que representase a la dirección del club que atestiguase que le fue encomendada esta tarea, no puede considerarse como escrita y enviada por el club, siempre bajo mi punto de vista.

Se ha interpretado siempre la expresión en términos políticos, atribuyéndole connotaciones catalanistas o independentistas [tesis iniciada con gran éxito por Manuel Vázquez Montalbán con su artículo “Barça! Barça! Barça!” de la revista Triunfo, publicado el 25 de octubre de 1969 y consolidada por el presidente Montal Costa durante su mandato (1969-1977)] lo que parece osado si se atribuye la misma al presidente Narciso de Carreras y Guiteras y se conoce su trayectoria vital y su ideología, completamente afecta al régimen franquista.

Se ha interpretado siempre la expresión en términos políticos, atribuyéndole connotaciones catalanistas o independentistas [tesis iniciada con gran éxito por Manuel Vázquez Montalbán con su artículo “Barça! Barça! Barça!” de la revista Triunfo, publicado el 25 de octubre de 1969 y consolidada por el presidente Montal Costa durante su mandato (1969-1977)] lo que parece osado si se atribuye la misma al presidente Narciso de Carreras y Guiteras y se conoce su trayectoria vital y su ideología, completamente afecta al régimen franquista.

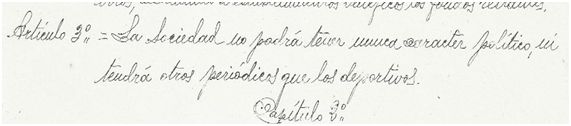

Tras obtener el visto bueno del Gobernador Civil y en cumplimiento exacto del punto cuarto de la Ley de Asociaciones de 1887 el FC Barcelona se constituye (por tercera vez) el 29 de diciembre de 1902 a las 21:30 horas en el Café Alhambra. Paul Haas presenta el 3 de enero de 1903 en el Gobierno Civil una copia certificada del Acta de Constitución de la Sociedad firmada por él mismo y Pere Cabot. El Acta tiene el sello del club con un visible y paradójico “1899”.

Tras obtener el visto bueno del Gobernador Civil y en cumplimiento exacto del punto cuarto de la Ley de Asociaciones de 1887 el FC Barcelona se constituye (por tercera vez) el 29 de diciembre de 1902 a las 21:30 horas en el Café Alhambra. Paul Haas presenta el 3 de enero de 1903 en el Gobierno Civil una copia certificada del Acta de Constitución de la Sociedad firmada por él mismo y Pere Cabot. El Acta tiene el sello del club con un visible y paradójico “1899”. Cataluña

Cataluña Se da la circunstancia de que tanto Oscar como Caicedo habían sido suplentes en el referido encuentro de España contra Italia del día 9.

Se da la circunstancia de que tanto Oscar como Caicedo habían sido suplentes en el referido encuentro de España contra Italia del día 9.