Paco Bru, el hombre que lo fue todo en el fútbol español.

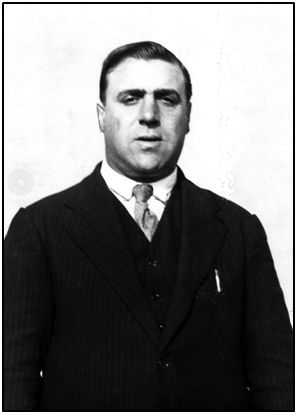

Francisco “Paco” Bru.

(archivo Santos Yubero)

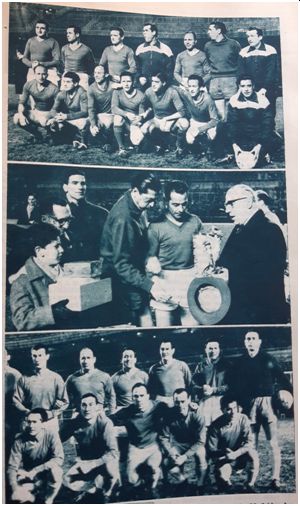

Para muchos llegaba tarde aquel homenaje a Paco Bru. Al menos lo obtenía en vida y no una vez fallecido cuando las culpas corroen a los dirigentes e intentan arreglar aquello que no quisieron hacer antes. Lo que no cambió es que el acto se llevó a cabo por la insistencia de un periodista, pese a que la idea había estado rondando durante mucho tiempo por las instituciones. Fue Ramón Melcón quien desde las páginas del periódico El Alcázar volvió a insistir en la idea. Esta vez la Federación no miró hacia otro lado y aceptó el envite. Se programó para febrero de 1960 un partido homenaje en el Santiago Bernabéu, en el cual el homenajeado participó seleccionando a los jugadores. Estos fueron agrupados en dos combinados, Norte vs. Resto de España, compuesto de jugadores retirados durante la última década. El 11 de febrero, y con una mala climatología que dejó la asistencia en media entrada, saltaron al césped los dos equipos. Por la selección Norte jugaron Lezama, Gabriel Alonso, Jugo, Mencia (Lesmes I), Ontoria, Nando, Iriondo, Panizo, Zarra, Venancio y Gainza. Mientras que por el resto de España lo hicieron Trias, Seguer (Clemente), Lozano, Navarro, Muñoz, Gonzalvo III (Huete), Basora, Hernández, Cesar, Molowny (Montalvo) y Escudero. En la previa Paco Bru recibió multitud de regalos y agasajos, ademas de saltar al césped, antes de sentarte a ver el encuentro. Este, pese a mal tiempo y el estado del terreno de juego, fue vistoso. Aquellos veteranos no dieron esa noche clases de velocidad y rapidez, pero si de calidad y brillantez emulando los buenos tiempos pasados. En cuanto a los goles estos aparecieron, y si siempre se colocaba por delante los norteños (Venancio, Zarra y Ontoria), la igualada siempre llegaba por el resto de España (Molowny, Escudero y Seguer). Con el empate final a tres goles se cerraba una agradable jornada de reconocimiento público a la figura de Paco Bru.

En el centro Paco Bru recibe regalos durante su homenaje, arriba la selección resto de España y abajo la selección norte.

(Boletín Oficial del Real Madrid)

Por aquel entonces el homenajeado vivía y trabajaba en Madrid. Pese a sus 74 años seguía al pie del cañón como secretario técnico del madrileño Plus Ultra. Toda su vida había girado en torno al fútbol y así seguiría casi hasta el final de sus días. El cáncer hizo su aparición y en marzo de 1962 cambió Madrid por Málaga para estar más cerca de su hija. El advenimiento llegaría en abril de manera inesperada. Con su muerte se marchaba una de las figuras más importantes del fútbol nacional. Una persona que en las seis primeras décadas del siglo había sido jugador, entrenador, directivo, federativo, arbitro, secretario técnico y sobre todo el primer seleccionador-entrenador del combinado nacional. La noticia de su muerte puede que no generara las líneas que hubiera merecido. Es posible que fuera debido a su pertenencia al Plus Ultra, entre segunda y tercera división en aquellos años, en la década anterior a su fallecimiento. El diario MARCA le dedicó su página final de manera completa, mientras que por ejemplo en ABC y Mundo Deportivo aparecieron pequeñas notas de prensa firmadas por las agencias Mencheta y Cifra, o en la Hoja del Lunes, donde Manuel Rosón, otro gran conocedor de los comienzos del fútbol en la capital, le dedicó una pequeña columna.

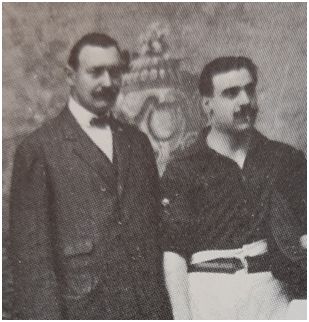

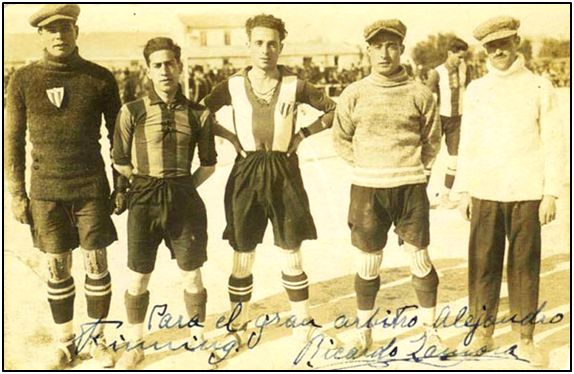

Sin embargo, la historia futbolística de Francisco “Paco” Bru Sanz (Madrid 1885) fue muy extensa y con un punto central que a la postre le ha convertido en un pionero y por lo que es más recordado: su participación en la selección española que acudió a los Juego Olímpicos de Amberes en 1920. Antes de llegar a ese cargo había sido de todo en el fútbol durante las dos primeras décadas del siglo XX. Pese a nacer en Madrid, emigro con su familia a Filipinas con apenas seis años, hasta que la perdida de la colonia española obligó a su familia a retornar a España. Se establecieron en Barcelona y allí comenzó su actividad deportiva. Fundó, jugó y presidió el Internacional de Barcelona; posteriormente jugó en el FC Barcelona y en el RCD Español, además de ser directivo de ambos clubes; fue secretario, en varias etapas, de la Federación Catalana de fútbol; fue periodista y acabo siendo arbitro, fundando el colegio de árbitros catalán, llegando incluso a dirigir la finales de Copa de España de 1916 y 1917. Entre medias le dio tiempo a organizar el primer partido femenino de fútbol celebrado en España, sobre el cual contaron su historia Fernando Arrechea y Eugen Scheinherr en las páginas de Los Cuadernos de fútbol en Cihefe (https://www.cihefe.es/cuadernosdefútbol/2015/06/el-spanish-girls-club-de-barcelona-las-pioneras-del-fútbol-femenino-espanol/). De su etapa arbitral se guardan dos anécdotas suyas, una de las cuales ha transcendido con el tiempo. La primera fue en la famosa semifinal que jugaron Real Madrid y Barcelona en el torneo copero de 1916. Bru estaba retirado como jugador, pero viajó a Madrid a cubrir el partido para El Mundo Deportivo. Parte de los jugadores azulgranas no llegaron a tiempo a la capital debido a un problema ferroviario y para completar el once culé tiraron de Bru. Este ya era arbitro, pero además seguía siendo socio azulgrana y eso le daba derecho a poder jugar con el once catalán. Hay que recordar que por aquel entonces eso era algo legal. En cuanto a la segunda anécdota siempre hubo mucha diversidad a la hora de narrarla, por lo que la mejor manera de contarla es tirar de las fuentes originales y recordar cómo se lo contó el mismo Paco Bru a Ramón Melcón para la serie de memorias que publico este sobre el madrileño. “Comencé vistiendo con los jugadores y lo primero que hice fue sacar un pistolón que llevaba en el bolsillo y dejarlo sobre el banco de la caseta. Me vestí, cogí la pistola y el pito y salí al campo. Al minuto todo el mundo sabía lo que yo llevaba en el bolsillo de la chaquetilla. Apenas comenzó a formarse el primer conato de bronca, pare el juego, me dirigí al grupo que llevaba la voz cantante y dije muy serio: “Ya estoy cansado de oírlos. O se callan o salen por lo alto de la tapia” […] El gesto dio resultado, pues desde entonces todo marcho sobre ruedas. […] no llegue a enterarme de si funcionaba el arma. A partir de aquel día no deje de llevarla en todos los partidos que arbitraba”. La situación tuvo lugar en un Universitary – Atlético de Sabadell que se planteaba conflictivo y nadie quería arbitrarlo. Seria Bru quien se ofreció voluntario para la que sería su primera experiencia como colegiado de manera oficial

Bru junto a Hans Gamper en su etapa de jugador azulgrana.

Pese a todos los cambios que vivió tras dos décadas vinculado al fútbol, Paco Bru seguía siendo amateur cuando le llegó el gran cometido. Durante 1919 ya andaba circulando en diversos ambientes y estamentos deportivos la idea de llevar una selección española a los Juegos Olímpicos de Amberes, pero no terminaba de estar claro ni cómo financiar la expedición, ni de qué forma elegir a los integrantes, ni quienes podrían ser. Ya entrado en el año 1920 se empezaron a solventar algunos de esos inconvenientes y se aclaró que los deportistas tenían que ser amateurs y no profesionales, algo que ejercían bajo cuerda algunos clubes y jugadores. En la asamblea federativa del primero de junio de 1920 se acordó, tras diversas propuestas para elegir al combinado y mucho debate, designar una lista de 25 jugadores. Sin embargo, no se tenía a quien preparar y dirigir a estos jugadores, ni tampoco se les había hecho jugar juntos en ningún momento. Para más inri los campos en España eran diversos depende de la geografía y el tipo de juego que se practicaba. Por el norte era campos blandos de césped mientras que el sur eran duros y secos sobre tierra, por lo cual tampoco estaba claro como amoldar al combinado elegido. Dado que los campos belgas donde se iba a disputar la competición eran muy similares a los del norte de España, se optó por jugar una serie de encuentros de probatura en los campos de esta zona de la península ibérica. Como punto final se decidió, semanas después, la designación de un triunvirato para elegir los jugadores. El trio estaría formado por Julián Ruete (hasta hacia poco presidente del Athletic de Madrid y en esos momentos directivo de la Federación), Jose Angel Berraondo (exjugador del Real Madrid y Real Sociedad y con cargo en la federación) y Luis Astorquía (uno de los fundadores del Athletic Club y presidente de la Federación Norte). Este último rechazó el cargo y entre Ruete y Berraondo tampoco había mucho interés en viajar por España y ser realmente los preparadores. Finalmente se opta por contratar a Paco Bru para que sea realmente quien los entrene y los vea jugar.

A diferencia de hoy en día, y dado que por aquel entonces la gran mayoría de jugadores eran amateurs, la preparación resulta un caos. Inicialmente se prepararon ocho partidos amistosos entre mediados de julio y comienzos de agosto en Vigo, Oviedo, Gijón, Bilbao y San Sebastián. En ellos se iban a enfrentar dos equipos: uno denominado “Posibles” y otro llamado “Probables”, siendo el primero el que se considera el titular. Los dos primeros encuentros jugados en el vigués campo de Coya resultan ser un enfrentamiento de los Posibles ante una selección de jugadores regionales con aspiraciones a entrar en el equipo. La mayoría de los teóricamente seleccionados no pueden ausentarte tantos días ni estar viajando por España sin tener problemas en sus empresas. También de fondo había discrepancias con las diversas federaciones y algunas presionaron no enviando inicialmente a sus jugadores, caso de las vascas. Debido a estos inconvenientes se suprimen los partidos en Asturias y se pasa a Bilbao donde los jugadores vascos si están presentes. En San Mames pese a varias ausencias Bru puede ir mejorando el equipo dando entrada a más jugadores de los teóricos titulares y empieza a hacerse una idea del once final. Las ultimas probaturas son en el campo irundarra de Amute donde Bru recibe la “ayuda” de Ruete y Berraondo que hacen de linieres en el primero de los encuentros. Después se jugará otro encuentro más en el mismo campo para que finalmente Ruete, Berraondo y Bru decidan los titulares y los suplentes. El gran problema de fondo son las presiones de cada federación y la prensa local de cada región indicando cuales son los mejores hombres. Esto unido al tema de los campos donde jugar, y la decisión del comité tras los partidos, hace que finalmente la selección sea un compendio de jugadores catalanes, gallegos y vascos. Ya metidos en agosto saldrían en tren desde Irún hacia Amberes la siguiente selección:

Porteros: Zamora (FC Barcelona) y Eizaguirre (Real Sociedad)

Defensas: Arrate y Carrasco (Real Sociedad), Otero (Real Vigo Sporting) y Vallana (Arenas Club).

Centrocampistas: Samitier y Sancho (FC Barcelona), Belauste y Sabino (Athletic Club), Eguiazábal (Real Unión) y Artola (Real Sociedad).

Delanteros: Pagaza (Arenas Club), Vázquez (Racing Ferrol), Moncho y Ramón (Real Vigo Sporting), Sesúmaga (FC Barcelona), Patricio (Real Unión), Pichichi y Acedo (Athletic Club) y Silverio (Real Sociedad)

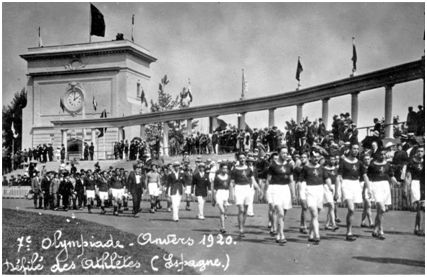

El desfile de la delegación española en Amberes. En segundo plano Bru y el equipo de fútbol.

A la ciudad belga no fueron Ruete y Berraondo por lo cual Bru asumió el mando de la selección. Junto a él viajó Isidro, el encargado del material y Manuel Lemmel, exjugador del Barcelona y el Español, que haría de masajista y también de árbitro, dado que tanto el cómo Bru estaban inscritos como colegiados para la misma competición. Desde la federación tan solo viajo Luis Argüello, días después que la expedición, para ser el máximo representante del grupo. Precisamente con este, y con parte de los jugadores, tuvo Bru algunas discrepancias antes del debut. Con Argüello motivado por quien era el responsable de la expedición, algo de lo que Bru nunca quiso adueñarse de los galones más allá de la parte deportiva. Mientras que con los jugadores el problema vino porque varios querían imponer parte del once al seleccionador. Bru, que ya tenía tablas, consiguió solventar los problemas con los jugadores de cara al estreno de la selección, mientras que, con Argüello, pese a que le reconocieron lo que el quería, siguieron las tiranteces. El estreno llegaría el 28 de agosto en Bruselas ante Dinamarca, una selección que llevaba disputando partidos más de una década, y que era una de las favoritas del torneo. Debutarían aquel histórico día Zamora, Otero, Arrate, Samitier, Belauste, Eguiazábal, Pagaza, Sesúmaga, Patricio, Pichichi y Acedo. Contra todo pronóstico dan la sorpresa ante Dinamarca venciendo 1-0 con gol de Patricio al poco del inicio de la segunda parte. Como curiosidad del encuentro hay que reseñar que Bru ejerció aquel día de linier durante el mismo, algo que hoy puede parecer extraño, pero era habitual en aquellos años el usar linieres del país de uno de los contendientes. Al día siguiente esperan, esta vez ya en Amberes, los anfitriones en la eliminatoria de cuartos de final. Estos resultan demasiado equipo para el combinado español y la selección cae derrotada por 3-1, marcando Arrate el gol hispano de penalti. Aquello que podía haber sido ser el final de la aventura olímpica fue un punto y aparte dada el extraño sistema de competición. Los cuatro vencedores de las eliminatorias de cuartos lucharían por un lado por la medalla de Oro en unas semifinales, mientras que los cuatro derrotados lucharían en un torneo de consolación por las medallas de Plata y Bronce, junto a alguno de los derrotados en la lucha por el Oro. Con este exótico planteamiento España se enfrentó a Suecia el 1 de septiembre. Aquel fue un partido bastante violento y que España remontó tras el inicial gol sueco, para finalizar venciendo por 2-1. Para la historia quedará el gol del empate español que a día de hoy sigue siendo recordado por una frase de Belauste previa a recibir el balón, y que será durante muchas décadas el gran exponente de la posteriormente llamada furia española. “Sabino, a mí el pelotón que los arrollo”, fue la legendaria frase que gritó Belauste para que su compañero sacara la falta hacia él y este se llevara balón y todos los suecos que se pusieron por delante hacia la red. En los minutos finales Acedo marcaría el gol de victoria española, mientras que los suecos fallarían un penalti. Tras los escandinavos tocaba Italia al día siguiente. Este sería otro partido marcado por la épica y es que se lesiona Pagaza durante la primera parte del encuentro, teniendo que jugar el resto del partido España con diez hombres. Pese a todo Sesúmaga marcará dos tantos, uno en cada parte, claro ejemplo de la superioridad técnica de lo españoles. A falta de diez minutos Zamora es expulsado tras golpear a un contrario cansado de sus reiteradas faltas, por lo que Silveiro se pone de portero. España tiene que aguantar el asedio final italiano con nueve hombres. Pese a todo no se mueve el marcador y con el 2-0 España sigue adelante.

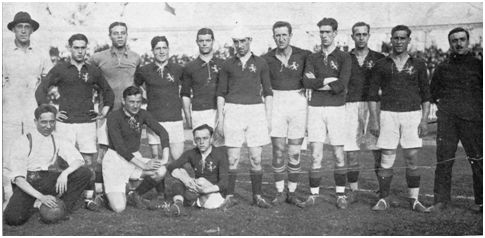

España – Bélgica (Amberes)

De pie: Belauste, Acedo, Zamora, Artola, Patricio, Pichichi, Arrate, Eguiazábal, Vázquez, Sancho y Paco Bru. Agachados: Lemmel, Vallana y Pagaza.

Pese a que Bélgica había ganado ya la medalla de Oro, tras retirarse Checoslovaquia durante la final, a España aún le quedaba por jugar un partido y ese se convirtió en una final por el segundo puesto debida la descalificación de los checos. Ante los Países Bajos el combinado español se jugaba la medalla de Plata y quizás fue de los partidos más fáciles. España venció 3-1, dos goles de Sesúmaga y otro de Pichichi, para obtener la medalla de Plata de aquellos Juegos Olímpicos. Ademas de ese galardón, del que que nadie en nuestro país podía haber siquiera soñado, también se trajo Ricardo Zamora el reconocimiento al mejor portero del torneo, al haber sido designado dentro del once inicial, algo que también logró Sesúmaga. España volvió a España vía Irún, para recibir en San Sebastian un homenaje con partido incluido en Atocha al cual asistió la familia Real española. Bru por su parte sufrió el olvido de la federación a la vuelta de Amberes. Esta acordó dar la Medalla de Oro de la entidad al comité técnico, pero entendiendo que solo formaban parte de él Ruete y Berraondo. No sería hasta que la asamblea federativa de junio de 1921 cuando se enmendó el error y se le otorgo también a Bru la misma condecoración. Justo, aunque tardío, reconocimiento al primer seleccionador, que, si bien participó junto a sus compañeros en la elección, tuvo que lidiar en solitario en el país belga.

Tras la experiencia olímpica Bru retornó a su trabajo remunerado, realizaba labores administrativas en el ayuntamiento de Barcelona, para al poco tiempo volver al fútbol. Entre 1923 y 1926 sería el auténtico hombre para todo en el RCD Español. Seria contratado como secretario técnico, pero acabaría dirigiendo al equipo (supliendo al inglés Edward Garry), organizando partidos por España y Europa e incluso viviendo en el chalet que por aquel entonces existía en el campo de la carretera de Sarria. Si en noviembre de 1925 se llevó al equipo a Praga y París, o una gira por las Islas Canarias, en el verano de 1926 participó en la exitosa gira, tanto deportiva como económica, del club perico por América. Fue larga, y eso le costó perder el campeonato regional de Cataluña, pero tras cuatros meses fuera de España el Español había jugado en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Cuba. Entre medias de su estancia en el Español, también le dio tiempo a volver a dirigir a la selección española en una etapa más desconocida. En diciembre de 1924, tras el fracaso de los Juegos Olímpicos de París, se concierta un amistoso ante Austria en Les Corts. Se designan un trío de seleccionadores para estrictamente elegir un grupo de jugadores. Se piensa nuevamente en Paco Bru para que los entrene y los dirija en aquel partido. España juega un mal partido, pero vence 2-1 a los austriacos con goles de Juantegui y Samitier. No sera hasta mayo y junio de 1925 cuando España haga una doble visita a Lisboa (0-2 a Portugal) y Berna (0-3 a Suiza) a los cuales no viaja Bru como entrenador por cuanto el Español no se lo permite. Si volverá a ser el entrenador en Valencia, cuando a mediados de junio Italia visite a España en Mestalla. Tras la victoria por 1-0, gol de Errazquin, volverían separarse los caminos de Bru y la selección.

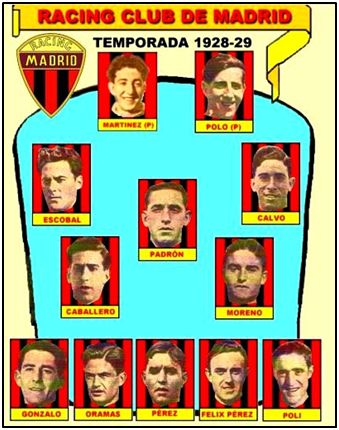

El viaje por el nuevo continente con el Español trajo con el tiempo cambios en la vida de Bru. En Cuba le propusieron ser entrenador de un conjunto local y Bru aceptó. Pasaría dos años en la isla entrenando al Juventud Asturiana y a la selección Cubana hasta que retornaría a nuestro país en 1928. Esta vino en parte impuesta por el diario cubano “El País” y es que Bru ejerció como corresponsal en España para asuntos deportivos del citado diario. El “vicio” del banquillo volvió a tirarle y durante la temporada 28-29 comenzó su aventura en el Racing de Madrid. En el estaría hasta 1932 finalizando con una famosa gira del equipo madrileño por América, llena de peripecias y que tan bien plasmó Jose Ignacio Corcuera en un reportaje publicado hace años en Cihefe (https://www.cihefe.es/cuadernosdefútbol/2016/03/una-gira-hacia-el-desastre/ ) Entre medias a Bru le dio tiempo a ser seleccionador de Perú y con ese cargo fue el primer seleccionador del país sudamericano en el Mundial de Uruguay en 1930. La experiencia fue gratificante desde el punto de vista personal, pero no así en el plano deportivo puesto que los dos partidos de la fase de grupos se saldaron con sendas derrotas ante Rumanía y Uruguay.

Paco Bru y Pablo Hernández Coronado durante su etapa en el Real Madrid.

(MARCA Grafico)

Tras la experiencia de la excursión con el Racing, Bru acabó desencantado con el fútbol y opto por pasar a un segundo plano. Finalizó la excedencia, una de tantas que había pedido, y retorno al Ayuntamiento barcelonés. Allí seguía el fútbol como un simple aficionado hasta que una visita le hizo cambiar de idea. Tras un Barça-Madrid en Les Corts, con victoria blanca, recibió en su casa a Pablo Hernández Coronado, el hombre fuerte de la directiva madridista. Este le propuso volver a la actividad entrenando al conjunto madridista. Bru no se lo pensó mucho y aceptó la oferta para acabar sustituyendo en el banquillo a Robert Edwin Firth en el invierno de 1933. Desde ese momento hasta el comienzo de la guerra civil estaría unido al club blanco, donde lograría dos Campeonatos de España, y donde volvería a salir de gira en este caso por Alemania, Austria y Suecia. Tras el intervalo del trineo fratricida, Bru continuo en el Real Madrid hasta el final de la temporada 40-41, pero con un intervalo. Durante esta temporada llegaría su tercera etapa en la selección española. En enero de 1941 el combinado nacional volvía a la escena europea con un amistoso ante Portugal en Lisboa. Eduardo Teus, el antiguo jugador madridista y periodista, había sido elegido como seleccionador y pensó en Bru para que este entrenara al equipo que iba a elegir. Así lo hará el madrileño en aquel partido que se saldó con empate a dos.

Bru, a la derecha, en el estadio de Salésias antes de comenzar el Portugal-España en 1941.

(MARCA Grafico)

Pasarían los años, pero Bru seguiría incansable pasando por los banquillos de Granada y Málaga, donde también haría de secretario técnico en ambos equipos. En 1946 volvería al Español, solo en labores de despacho. A comienzos de los años 50 se iría al Real Zaragoza para compaginar la secretaria técnica y el banquillo, sitio este ultimo de donde se retiraría en 1951. Después un paso por los despachos en el Córdoba volvería a Madrid. A partir de 1953 se establecería en su ciudad de origen con un tranquilo cometido en la secretaria del Plus Ultra. De allí nunca se jubilaría y seria con la insistencia de Ramón Melcón cuando el fútbol español le intentara resarcir y homenajear a un hombre que tanto había sido en el fútbol patrio. Salvo balón, Francisco “Paco” Bru lo fue todo.

Bibliografía:

MARCA.

ABC.

El Mundo Deportivo.

Boletín Oficial del Real Madrid.

Amberes, allí nació la furia española (Félix Martialay).

Los 60 partidos de la selección española de fútbol (Fielpeña).

Enciclopedia del fútbol (Ramón Melcón y Miguel Vidal).

El 9 de junio de 1914 se jugó el primer partido de fútbol femenino en España entre dos combinados de un club llamado Spanish Girl´s Club, formado en Barcelona y organizado por Paco Brú Sanz (jugador del Barça y empleado del ayuntamiento de Barcelona, futuro seleccionador nacional en Amberes 1920). El presente artículo pretende recuperar la memoria de aquellas pioneras y rendirles un modesto homenaje ahora que se aproxima el debut de la selección española femenina en un Mundial.

El 9 de junio de 1914 se jugó el primer partido de fútbol femenino en España entre dos combinados de un club llamado Spanish Girl´s Club, formado en Barcelona y organizado por Paco Brú Sanz (jugador del Barça y empleado del ayuntamiento de Barcelona, futuro seleccionador nacional en Amberes 1920). El presente artículo pretende recuperar la memoria de aquellas pioneras y rendirles un modesto homenaje ahora que se aproxima el debut de la selección española femenina en un Mundial.

El 11 de junio aparecía otra crónica en el Mundo Deportivo, ésta aún menos afortunada que las anteriores y repleta de comentarios machistas:

El 11 de junio aparecía otra crónica en el Mundo Deportivo, ésta aún menos afortunada que las anteriores y repleta de comentarios machistas: Los dos equipos del club (Montserrat y Giralda) prosiguieron con sus partidos amistosos durante la primavera y el verano de 1914. Tenemos crónicas diversas de nuevos encuentros, como el del 11 de junio (empate a uno), por ejemplo esta de El Diluvio el 12 de junio:

Los dos equipos del club (Montserrat y Giralda) prosiguieron con sus partidos amistosos durante la primavera y el verano de 1914. Tenemos crónicas diversas de nuevos encuentros, como el del 11 de junio (empate a uno), por ejemplo esta de El Diluvio el 12 de junio: El 14 de junio en Sabadell (campo del Atlètic): Montserrat 4 – Giralda 1. Con homenaje y ovaciones en la ciudad vallesana incluídos. Crónica de El Diluvio el 17 de junio de 1914:

El 14 de junio en Sabadell (campo del Atlètic): Montserrat 4 – Giralda 1. Con homenaje y ovaciones en la ciudad vallesana incluídos. Crónica de El Diluvio el 17 de junio de 1914: El 21 de junio viajaron a Mataró (campo del Tiro Nacional). El Diluvio informó el 26 de junio de 1914 sin dar el resultado:

El 21 de junio viajaron a Mataró (campo del Tiro Nacional). El Diluvio informó el 26 de junio de 1914 sin dar el resultado: El 29 de junio disputaron un nuevo encuentro en Barcelona (campo del España) con victoria del Montserrat 2-1. Informó brevemente El Poble Català el día 30:

El 29 de junio disputaron un nuevo encuentro en Barcelona (campo del España) con victoria del Montserrat 2-1. Informó brevemente El Poble Català el día 30: El 6 de julio de 1914 se disputaría el primer partido de fútbol femenino fuera de la provincia de Barcelona. En Reus (Tarragona) «ante numerosa y distinguida concurrencia»: Giralda 2 – Montserrat 0. Informó La Vanguardia el 7 de julio de 1914.

El 6 de julio de 1914 se disputaría el primer partido de fútbol femenino fuera de la provincia de Barcelona. En Reus (Tarragona) «ante numerosa y distinguida concurrencia»: Giralda 2 – Montserrat 0. Informó La Vanguardia el 7 de julio de 1914. No tenemos más noticias del Spanish Girl´s Club. Parece que se negoció la posibilidad ya apuntada de que jugaran en Pamplona un partido que serviría para inaugurar el nuevo campo del Punching Club, pero no se concretó

No tenemos más noticias del Spanish Girl´s Club. Parece que se negoció la posibilidad ya apuntada de que jugaran en Pamplona un partido que serviría para inaugurar el nuevo campo del Punching Club, pero no se concretó