1. El automovilismo y La Rioja

Durante las primeras décadas del siglo XX, España asistió a un proceso de expansión urbana y de cambios socio-económicos derivados tanto de la revolución industrial como de la eclosión de la sociedad de masas. Se produjo así un proceso de crecimiento demográfico, de mutación económica, de ensanchamiento de mercados de trabajo, de estilos de vida, de actitudes sociales, políticas y culturales, marcadas por la metamorfosis de lo urbano y con ciudades como Barcelona, Madrid y Bilbao como motores del cambio. La modernidad vino aparejada de una reubicación socio-política y cultural motivada por la emergencia de nuevos actores socio-políticos, que trajeron consigo nuevos usos y costumbres: la electricidad, el automóvil, el deporte, la moda o la publicidad fueron algunos de los elementos más característicos de esta nueva época que evidenció un potente cambio social centrado en la urbe (Otero Carvajal, 2016, pp. 255-283).

Una de las novedades más llamativas de esta fue el deporte automovilístico: una modalidad que intrínsecamente aglutinaba modernidad y vanguardia en una misma disciplina. Aparte de los consecuentes peligros que entrañaba para los peatones, así como del importante desembolso al que iba aparejada su práctica –síntoma de que se trataba de un deporte al alcance de pocos y, por tanto, propio de las clases sociales más altas–, en 1902, el automovilismo fue visto por los ciudadanos logroñeses como un sport cuya extensión «parecía improbable por no abundar los capitales fuertes para hacer frente a un medio de locomoción que supera con mucho al gasto de un buen tronco de caballos» (La Rioja, 6/IV/1902, p. 2). Sin embargo, la afición al mismo de personalidades de la zona como Jesús Duro, Luis Tamayo o Pablo Sengáriz, o que ciudadanos como Serafín Pérez se propusieran convertirse en hábiles «chauffeurs» fue suficiente para La Rioja como para que en una de sus editoriales señalara que había un inusitado interés por su práctica.

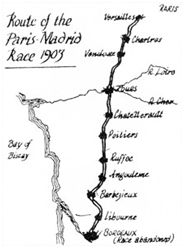

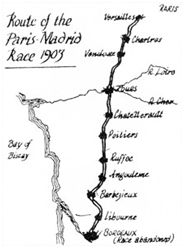

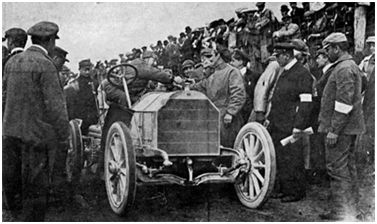

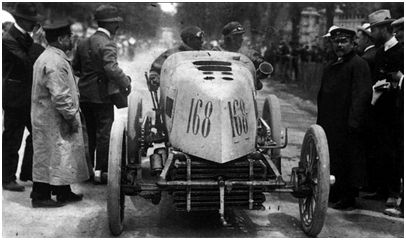

Un año después, la sección de Nájera de La Rioja recogía la alta expectación que había en todo el Norte de España por la carrera de automóviles París-Madrid, solo comparable con «la que despierta entre nosotros el ver volar por estas carreteras un nuevo ómnibus» construido por el maestro carpintero Pistís, «campeón del deport-club najerino». La espera, se insistía en La Rioja, se haría esperar: había muchas ganas de un estreno solemne «y ruidoso a latigazo limpio» por los arrabales de la Estrella y San Fernando (La Rioja, 9/V/1903, p. 2). Pero tanto este deporte como la citada carrera propició la crítica del periodista Fray Cirilo, que consideraba que esta práctica había provocado que las céntricas calles de Logroño, como la del Mercado, hubieran quedado desiertas para que pudieran «transitar las caballerías y carruajes» (La Rioja, 24/V/1903, p. 2). Era muy crítico con la carrera París-Madrid, mostrándose visiblemente afectado porque no entendía cómo podía tenerse en tan alta estima un tipo de práctica y carrera en la que muchas personas podían verse heridas, cuando este deporte habría sido tildado de barbaridad si se hubiera realizado en otras latitudes alejadas de Europa. De este modo, Fray Cirilo apuntó directamente con su pluma hacia los practicantes de este deporte insinuando que de ellos rezumaba cierta cobardía, porque si bien estaban dispuestos a jugarse la vida con un automóvil a alta velocidad, «sería curioso saber cuántos de estos carreristas se prestarían a sufrir un sorteo del uno por millar nada más, para tomar una trinchera o realizar un hecho patriótico» (La Rioja, 24/V/1903, p. 2).

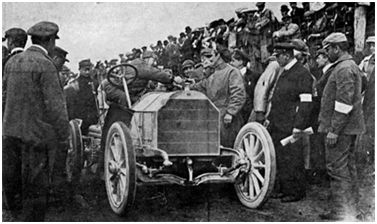

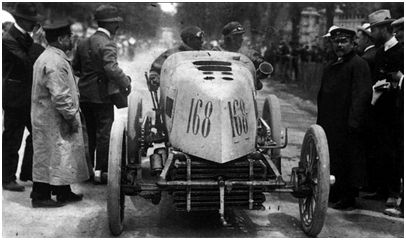

Carrera París-Madrid, 1903. Fuente: Grand Prix History, recuperado de http://www.grandprixhistory.org/paris1903.htm

De nuevo, retroalimentando en parte aquella leyenda negra que dibujaba a los españoles como una nación débil, una raza enteca, incapaz de superar momentos de crisis como la precaria situación económica, que se había acrecentado tras el desastre colonial de 1898, y que incidía en la falta de vigorosidad para volver a situarse a la altura de una ya muy difuminada España imperial, apuntaba: «se comprende que los ingleses, para quienes el tiempo es oro, quisieran ganar velocidad montando esa máquina destructora; pero en España, donde ni calderilla valen las horas, resulta incomprensible» (La Rioja, 24/V/1903, p. 2). Le resultaba, pues, esquizoide que mientras se tildaba de barbarie a las corridas de toros y se ensañaban con un lidiador que luchaba «por el garbanzo y la defensa que le da su arte», no se criticara en igual medida que a los hijos de los automovilistas no les faltaría «pan […] porque todos tendrán posición holgada para dejar asegurado el porvenir de sus descendientes» (La Rioja, 24/V/1903, p. 2). Se había quedado completamente asombrado por el hecho de que los logroñeses hubieran solicitado la habilitación de un tren especial «a las tres de la madrugada» para ir a ver el desfile automovilístico a Miranda de Ebro y Vitoria, porque no sólo resultaba incomprensible, sino que «así y todo, perderán el paso de los primeros automóviles» (La Rioja, 24/V/1903, p. 2). La única ventaja que Fray Cirilo veía en este tipo de eventos era que las carreteras quedarían arregladas «divinamente», viniéndole muy bien al Ministerio de Agricultura «ahora que tan escasos andábamos de consignación para reparaciones» (La Rioja, 24/V/1903, p. 2).

Carrera París-Madrid, 1903. Fuente: Grand Prix History, recuperado de http://www.grandprixhistory.org/paris1903.htm

Ahora bien, no fueron todo críticas hacia el automovilismo. En mayo de 1903, un artículo recogía las diferentes impresiones que había suscitado esta disciplina en otros periódicos españoles. Entre los extractos obtenidos había uno en el que se realizaba una defensa de esta disciplina, como si implícitamente se estuviera respondiendo a Fray Cirilo. En este texto se señalaba:

sería injusto no ver en el automovilismo más que un peligroso y frívolo recreo de ricos ociosos que saborean con deleite la emoción del peligro y al cabo se dejan los sesos en cualquier camino. El automovilismo no se reduce a las carreras de automóviles. Y si las locas velocidades de éstas tienen forzosamente que dar ocupación a médicos, enterradores y Tribunales, tras ese automóvil convertido en máquina de destrucción se adivina un instrumento futuro de progreso (La Rioja, 27/V/1903, p. 2).

Finalmente, vecinos de Haro y Logroño se desplazaron hasta Miranda de Ebro donde pudieron ver el paso de la carrera París-Madrid por las calles de la localidad burgalesa: un convoy compuesto tan sólo por 41 de los 61 coches que había salido de la capital francesa, reducido a 39 a su llegada a Burgos (La Rioja, 26/V/1903, p. 2). Fue un evento que recibió «una fría expectación» porque los conductores no demostraron si eran «buenos o malos aurigas [de lo] mecánico», pero si se quejaron de los precios y calidad de las raciones de comida, ya que para su «apetito Smart» el precio de 3,50 pesetas por ración les había parecido exorbitado (La Rioja, 26/V/1903, p. 2).

Carrera París-Madrid, 1903. Fuente: Grand Prix History, recuperado de http://www.grandprixhistory.org/paris1903.htm

El convoy automovilístico llegó al cuartel de artillería Conde Fernán González de Burgos, donde quedaron aparcados los vehículos, tras realizar una excursión por la Cartuja, Huelgas, el Hospital del Rey, la Catedral y el Museo de Bellas Artes. Fue, sin ningún género de duda, un día grande para la capital burgalesa, que se engalanó por todo lo alto para recibir a los conductores y sus coches que «representaban una millonada de francos» (La Rioja, 26/V/1903, p. 2). Se celebraron un lunch, bailes, conciertos de la banda militar y del orfeón que hicieron que el evento se convirtiera en «una velada que formará época en los anales burgaleses» (La Rioja, 26/V/1903, p. 2).

Carrera París-Madrid, 1903. Fuente: Grand Prix History, recuperado de http://www.grandprixhistory.org/paris1903.htm

Hubo más carreras, de menor incidencia e impacto que la Madrid-París, pero demostrativas del interés por este deporte, como la celebrada en Bilbao: «una carrera de un kilómetro (carrera corta, pero honrada)» (La Rioja, 29/IV/1905, p. 1); la caravana automovilística Barcelona-Madrid, convocada para asistir a la boda del rey Alfonso XIII de mayo de 1906 (La Rioja, 1/V/1906, p. 3); o las carreras internacionales de Berlín y París de 1907 (La Rioja, 15/IV/1907, p. 3; La Rioja, 26/XI/1907, p. 3).

En los años posteriores, la mayor parte de las referencias que se recogieron sobre el automovilismo estuvieron destinadas a destacar los pros y los contras de esta disciplina, como quedó evidenciado en la sección «automovilismo» del periódico riojano; informar sobre los diferentes avances y certámenes, como la exposición internacional de Madrid de 1907 (25/IV/1907, p. 2); anunciar establecimientos relacionados con esta disciplina como el «Garage del Real Automóvil Club» de la calle Vara de Rey 21 (La Rioja, 15/XI/1912, p. 3); destacar las curiosidades en torno a las carreras de coches a nivel internacional, como la celebrada en pista en Nueva York de junio de 1913 (La Rioja, 4/VI/1913, p. 2); hacerse eco de las obras sobre «los secretos del automovilismo» (La Rioja, 3/III/1914, p. 2); el impacto de esta actividad sobre los conflictos bélicos, como la Gran Guerra (La Rioja, 6/X/1915, p. 2); o informar sobre la creación de sociedades sportivas, como Logroño Recreation Club, que entre sus secciones tuvo una dedicada al automovilismo, dirigida por Pedro Arza, que se propuso la organización de «carreras de obstáculos» (La Rioja, 29/VI/1912, p. 2).

Carrera París-Madrid, 1903. Fuente: Grand Prix History, recuperado de http://www.grandprixhistory.org/paris1903.htm

Sin embargo, el gran interés demostrado en los primeros años del siglo XX contrasta con la progresiva ausencia de noticias relativas al automovilismo deportivo y excursionista de las décadas siguientes. No hay constancia de que la citada sección del Logroño Recreation Club celebrara concursos de manera relativamente asidua, salvo menciones muy puntuales, ligadas al cicloturismo. Por tanto, debido a su escasa aparición en La Rioja, se podría señalar que el automovilismo no tuvo en Logroño el mismo impacto que en otras ciudades españolas más cosmopolitas como Barcelona, Madrid o Bilbao, donde hubo también clubes motociclistas (Vallejo y Vilar, 2018).

2. El ju-jutsu en Logroño

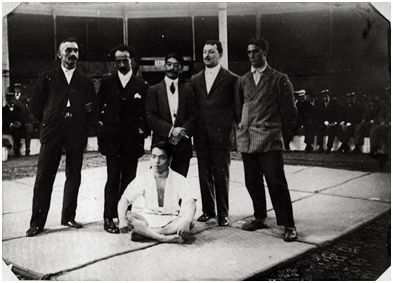

El caso del ju-jutsu fue también similar. La atención prestada a este arte marcial, centrado en utilizar la fuerza del adversario para obtener la victoria, fue efímera, de apenas unos pocos meses que se repartieron a lo largo del otoño de 1908. Quienes defendieron su práctica, fueron lo suficientemente vehementes como para que se realizaran extensos artículos en La Rioja sobre los beneficios que el mismo aportaba. El interés por este deporte vino de la mano de Celso Negueruela Montes, el periodista riojano afincado en Bilbao que más adelante sería jefe de Estadística en el ayuntamiento de esta localidad y profesor de la Escuela de Artes y Oficios (Navajas, 2000, p. 276). Su fijación por los beneficios que aportaba este deporte se produjo como consecuencia de su asistencia a una exhibición del maestro japonés Sada Kazu Uyenishi Rakú en el Circo del Ensanche de Bilbao de agosto de 1908 (Estornés, 2010). Desde que se trasladara de su Japón natal a Europa, Rakú se había dedicado tanto a enseñar artes marciales a la policía londinense como a realizar exhibiciones de ju-jutsu, dedicadas a demostraciones de destreza en pista en las que invitaba a cualquiera a contender contra él.

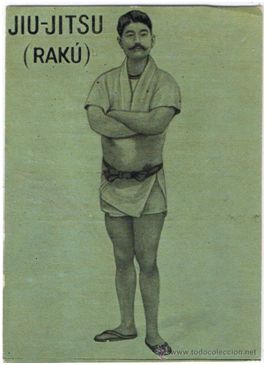

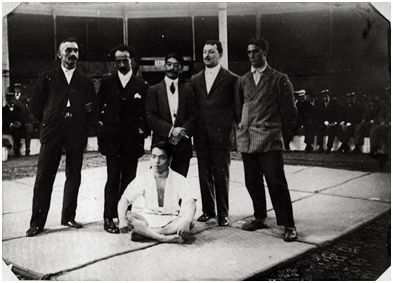

Rakú en el Circo del Ensanche.

Rakú en el medio y sentado su ayudante, Deko.

Fuente: Museo Vasco de Bilbao.

Recuperado de https://memoriasclubdeportivodebilbao.blogspot.com/2010/08/rakuen-bilbao-y-el-jiu-jitsu.html

En un largo suelto titulado “Desde Bilbao. El arte de luchar”, Negueruela insistió en que muchos eran los eventos que se habían dado cita en el circo de la capital vizcaína y que otros tantos habían sido de gran calidad, pero ninguno había estado a la altura de lo que presenció en aquella velada del verano de 1908: “un caso insólito de atrevimiento […] una temeridad. […] un hombre de pequeña estatura, cuerpo membreño, piel amarilla, bigote ralo, ojos oblicuos y cansados, venido allá de las lejanías orientales, ha osado colocar un cartel de desafío” (La Rioja, 3/IX/1908, p. 1). En efecto, Rakú había ofrecido 500 pesetas a cualquier europeo que fuera capaz de vencerle en menos de 15 minutos: un reto que estimuló el interés de los ciudadanos de Barcelona, Madrid, Santander y Bilbao. Este tipo de actuaciones ya habían tenido hondas repercusiones en Francia, Alemania, Inglaterra y Rusia, lugares todos ellos en los que el japonés había vencido claramente porque a éstos: “ni les ha valido el boxeo, ni la lucha greco-romana, ni sus hercúleas fieras. Ante aquel hombre diminuto, de músculos acerados y agilidad felina […], todos se han retirado confusos y avergonzados” (La Rioja, 3/IX/1908, p. 1).

Su imposición sobre el resto de contrincantes se debía, aseguraba Negueruela, a su conocimiento de la técnica del ju-jutsu, a su juicio, un estudio anatómico del dolor cuyo principal objetivo era infligir la mayor intensidad del mismo: “donde él pone sus nerviosos dedos, donde él aplica el golpe siempre certero, el nervio vibra, el músculo se estremece y el cerebro recibe una sensación de dolor, a veces tan intensa que paraliza nuestro raciocinio y nos somete por completo a su albedrío” (La Rioja, 3/IX/1908, p. 1). Una técnica que se complementaba con su habilidad para exponerse lo mínimo posible ante su adversario: “propinadle cuantos golpes queráis, volteadlo, lanzadlo si queréis a distancia y sobre las espaldas y aún la cabeza: instantáneamente le veréis erguirse sonriente y rápido como una exhalación, ponerse otra vez en acecho en felina actitud” (La Rioja, 3/IX/1908, p. 1). Según relataba el periodista riojano, ante Rakú no había rival.

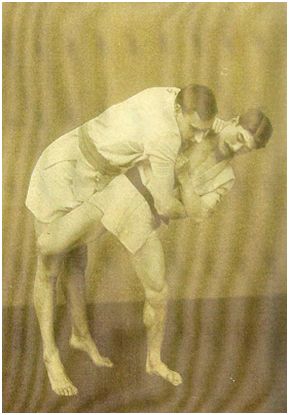

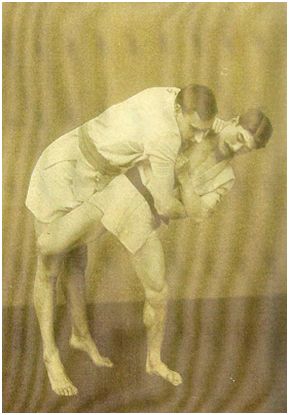

Rakú compitiendo. Fuente: https://memoriasclubdeportivodebilbao.blogspot.com/2010/08/rakuen-bilbao-y-el-jiu-jitsu.html

Con un método de lucha muy depurado, elegante, limpio y prudente, el japonés se enfrentó a todo aquel que se animó a luchar, siempre que se sometiera a normas tan básicas como no morder, arañar o dar golpes en los genitales. En este extenso suelto, Negueruela subrayó la tremenda sensación de desencanto que inicialmente se sintió en el público bilbaíno cuando, presentado Rakú, vieron aparecer a un gentleman fino y elegante de apenas 1 metro 32 centímetros de estatura vestido irreprochablemente con sombrero de copa alta:

Todos nos habíamos imaginado un fortísimo atleta que saliese resoplando como un jabalí. Encontramos en cambio un joven delgado, pequeño, con un tipo asiático marcadísimo y una complexión bien poco formidable. Pero ahí está el mérito, que en Rakú hay dos hombres: el caballero elegante y luchador de raza (La Rioja, 3/IX/1908, p. 1).

Según el escritor riojano ahí estaba el valor de este arte, porque quedaba demostrado que podía ser realizado por cualquiera que se lo propusiera, habilitándole para defenderse “de agresiones rápidas e inesperadas” (La Rioja, 3/IX/1908, p. 1). Con esta demostración, sumada a la exhibición de llaves y realización de katas, Rakú convenció al público de las ventajas y fortalezas que tenía la práctica de esta disciplina deportiva. Así lo aseguraba Negueruela:

He observado con detenimiento este juego en cuatro noches seguidas y soy ahora su más decidido partidario. Porque en todo juego gimnástico entiendo que debe exigirse desarrolle bien todos nuestros músculos y nos sirva al mismo tiempo de utilidad en la vida práctica; y este realiza cumplidamente ambos fines (La Rioja, 3/IX/1908, p. 1).

La exhibición celebrada en el Circo del Ensanche de Bilbao convirtió a Rakú en el principal tema de conversación de la sociedad bilbaína del momento. Su demostrada invencibilidad, relataba Negueruela, había supuesto que “muchos buenos vascongados, fieros y orgullosos” demostraran su antipatía hacia el pequeño japonés, porque se le podía haber “visto varias veces casi agarrotado entre los brazos formidables de hércules contrincante; […] casi aplastado por una masa voluminosa de carne, dura como un cañón; […oírse] al público rugir de satisfacción creyendo ya segura su derrota”, pero siempre terminaba alzándose “rápido como una exhalación, con la sempiterna sonrisa en sus labios, amarrando al contrario en un segundo con sus llaves formidables” (La Rioja, 5/IX/1908, p. 1).

Asimismo, recordando lo que hubieran disfrutado sus compatriotas riojanos con esta lucha, señalaba que se trataba de un deporte apto para todo tipo de públicos, en el que no había “golpes brutales y groseros que amoraten, ensangrienten y desfiguren el rostro de vuestro contrario, como ocurre con el feroz boxeo de esos pueblos de allende el Pirineo, que se horripilan ante nuestras corridas de toros” (La Rioja, 5/IX/1908, p. 1). Fueron muchas las personas que aceptaron medir sus fuerzas ante Rakú, más cuando había de por medio la suculenta recompensa de 500 pesetas. Sin embargo, muy pocos hicieron que el japonés tuviera que emplearse a fondo, pues la mayoría eran “gabarreros, cargadores, carreteros y campesinos” que, si bien estaban avezados en los golpes y ejercicios violentos, eran lentos, torpes y carentes de cualquier conocimiento técnico en lucha. Tampoco los sportmans entrenados en gimnasios pudieron hacer frente al ingenio marcial del diminuto japonés. El extracto que se recoge a continuación describe una de las pocas veces en que Rakú estuvo en una situación de aprieto durante su exhibición-reto en el circo bilbaíno:

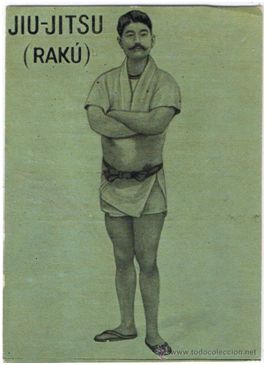

Rakú. Fuente: todocolección. Recuperado de https://www.todocoleccion.net/coleccionismo-deportivo-cromos/cromo-n-1-jiu-jitsu-raku-dragon-japones-evaristo-juncosa-foto-adicional~x36353845

Una lucha épica: a competir con Rakú se presentó un hombre hercúleo, un verdadero coloso. Era un gabarrón, apellidado Pacheco, de cuello de toro, de brazo de titán, de torso formidable y de fuerzas espantosas. Aleccionado por la experiencia de luchas anteriores que había presenciado rehuía un cuerpo a cuerpo con Rakú, comprendiendo que éste, dejándose caer, le arrastraría en su caída inevitablemente, y sabiendo que, si para Rakú las caídas y batacazos no suponían nada, en cambio para un hombre de su peso eran terribles y le congestionarían pronto. Así, pues, evitaba a manotazo limpio el que se le acercase Rakú; pero de bien poco le sirvió su maña: una zancadilla del otro, echado, lo arrojó por tierra. Se recobró en seguida y con sus titánicas fuerzas impidió infinidad de veces que Rakú le hiciera presa. Otras varias lograron desasirse de ellas y el público enloquecido de entusiasmo y con las miradas vibrantes de aliento, le tributó ovaciones estupendas. Duró este torneo tremendo entre la fuerza y la astucia casi nueve minutos (los anteriores sólo llegaron a cuatro), en cuyo momento el astuto japonés logró cubrir a Pacheco la cara con su misma camisa, y mientras el otro, ciego, asestaba golpes sin ton ni son, él le apretó la llave de brazo, obligándole a rendirse (La Rioja, 5/IX/1908, p. 1).

Esta acción le valió a Rakú el abucheo violento de un público bilbaíno que le amenazaba y le injuriaba. De poco sirvió, el japonés se encaró al público, de pie, sólo en la palestra, y retó a todo aquel que así lo deseara a bajar al escenario y medir sus fuerzas contra él. Por otro lado, el público animó fervorosamente a Pacheco, lesionado por una distensión de ligamentos. Según Negueruela, en esta actitud del público quedó constatada una suerte de lucha de razas y odio visceral hacia el asiático:

En aquella solemnidad unánime del público para con su héroe, se entrevé toda una lucha de razas, todo el orgullo, amasado por miles de entusiastas, de la raza blanca, que no puede ni casi concebir superioridad en ningún orden de la amarilla, negra o cobriza. Y desde esa noche se exteriorizó en varios desequilibrados el odio tremendo a Rakú, que ya venían alimentando antes (La Rioja, 5/IX/1908, p. 1).

El japonés recibió insultos de todo tipo, escuchándose entre el público gritos como “¡asesinadle, ahogadle!” o “mátale” cuando alguno de sus adversarios lo tuvo debajo: una muestra, señalaba irónicamente Negueruela, de “la hidalguía y caballerosidad” de la sociedad bilbaína (La Rioja, 5/IX/1908, p. 1). No obstante, no fue la tónica habitual, ya que en sus otras exhibiciones salió vitoreado del circo bilbaíno.

Las demostraciones del maestro japonés también llegaron a otras localidades como Logroño y Zaragoza, en las que obtuvo un éxito rotundo. Sin embargo, su aparente invencibilidad supuso que ciertos sectores sociales y de la intelectualidad consideraran sus demostraciones una suerte de compadrazgo con los elementos del público que se animaban a batirse en duelo. Hubo quienes afirmaron que llevaba un cinturón eléctrico que le permitía ayudar a voltear a los contrarios. Incluso quien le acusó de que tomaba Bioforina: una sustancia que le había convertido en un prodigio de fuerza y agilidad. Sin embargo, se trató de simple propaganda para desacreditar al japonés. De hecho, el periodista Cárcamo tuvo que salir en defensa de Rakú, señalando que estas acusaciones eran un tremendo disparate fruto de “la ignorancia o la malicia” (La Rioja, 11/IX/1908, p. 2).

El japonés, en cambio, no sintió menosprecio alguno ante sus exhibiciones, pues pensaba abandonar sus actividades en Londres, en las que tenía contratos firmados de enseñanza con oficiales del ejército y de la policía, aparte de muchas amistades, para intentar afincarse en Madrid. Asimismo, en una entrevista concedida al citado Cárcamo mostró su actitud humilde: consideraba que había muchos luchadores mejores que él, sobre todo, en Japón, pero también afirmaba que las técnicas de boxeo y otras disciplinas europeas de nada servían contra el ju-jutsu (Planells, 2009, p. 64). El periodista logroñés expresó del siguiente modo su opinión sobre Rakú:

Esto lo dijo allí, entre sus entusiastas en medio de aquel ambiente de idolatría, cuando la ocasión de mentir se presentaba más propicia. Y es que no le deslumbran los oropeles, no goza embriagándose en espirales de incienso ilegítimo. El no tiene interés en aparecer como el primero, únicamente trata de trasplantar a este país una cosa útil, que no conocíamos. Ahí tenéis a Raku posponiendo su amor propio, su vanidad profesional al imperativo de una conciencia rectilínea ¡Y todavía hay quien duda de su nobleza! (La Rioja, 11/XI/1908, p. 2).

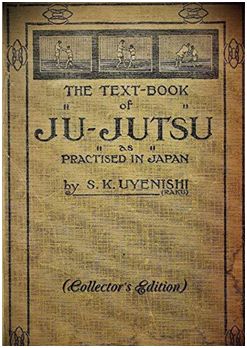

Las críticas volvieron a surgir tras la actuación de Rakú en Zaragoza. Al parecer, según había relatado Gorrochategui, periodista afincado en San Sebastián y corresponsal de La Rioja, Rakú no sólo había sido derrotado por un profesor de la capital aragonesa apellidado Abadía, sino que había descubierto a un luchador mucho más hábil y completo, el también japonés Ito. Lo cierto es que detrás de esta comparación había una suerte de estafa. A juicio de Cárcamo, Ito era un vulgar imitador que intentaba aprovecharse de las circunstancias del momento para obtener réditos económicos: “parece como si Ito hubiera visto luchar una vez, una sola, a Raku, y procurara imitarle. La copia (caso de serlo) no puede ser más burda, menos artística” (La Rioja, 29/XI/1908, p. 2). Según este último, detrás de las palabras de Gorrochategui había mucha inquina hacia Rakú al que estaría utilizando para desacreditar la práctica del ju-jutsu. Por eso, Cárcamo se dedicó a definir en varias cuartillas, tituladas “Juegos higiénicos”, los beneficios de la práctica de este deporte desde el punto de vista de la defensa personal como deportivo, subrayando y/o haciendo alusiones a la publicación de tratados de este deporte como el de Sada Kazu.

3. La importancia de asentar el deporte en La Rioja

Manual Ju-Jutsu de Raku. Fuente: iberlibro, recuperado de https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30185154297&searchurl=an%3DUyenishi%252C%2BS.K.%26sortby%3D20&cm_sp=snippet-_-srp1-_-image16

Para Cárcamo era evidente:

Que la gimnasia es saludable; que el hombre al mismo tiempo que alma tiene cuerpo, y a la vez que no debe abandonar el desenvolvimiento del espíritu, así tampoco debe dejar que se oxide el sistema muscular integrante de la mayor parte del individuo; que para ser del todo útil a sí mismo y a la sociedad, necesita estar equilibrado y no cabe equilibrio allí donde la hipertrofria del intelecto ha de conseguirse a expensas de la atrofia del ente fisiológico; que es un error crasísimo y una contradicción a las leyes naturales el dejar absorber todas nuestras energías por la naturaleza moral, robando su parte a la naturaleza física, y por de contado es muy patente que apenas debiera recibir el nombre de persona el que desentendiéndose de ambas, descuidando a la vez el perfeccionamiento del alma y del cuerpo, coloca su condición al mismo nivel de otros animales inferiores en la escala zoológica; que para conservar y perfeccionar reunida en una esa doble personalidad espiritual y corporal, debemos ejercitar con moderamiento todo, absolutamente todo aquello de que nos dotó natura; que los ejercicios complejos y no exagerados contrapesan la fatiga mental descansando el cerebro y fortalecen este órgano por consecuencia de ese mismo descanso reparador, y de la saludable irrigación de sangre oxigenada y limpia que todo lo tonifica; que sometiendo inversamente el cerebro a un trabajo desproporcionado y sin contrapeso, se puede llegar en ese forzamiento de los límites naturales al desquiciamiento, a la ruina del mismo, que vemos traducirse en esos estados morbosos de astenia de los nervios y aún de locura; que la gimnástica modifica en gran parte hasta los mismos temperamentos, templa los caracteres, reduce a sus debidos límites las pasiones y afirma y consolida las voluntades, son cosas que de puro palpables no necesitan demostrarse, y sobre las que, por lo tanto, no he de insistir (La Rioja, 17/XII/1908, p. 2).

A lo largo de este artículo, Cárcamo profundizó en los beneficios positivos de esta práctica para la salud, la inteligencia y la fuerza física. Se debía aprender este deporte porque permitía el desarrollo de todos los músculos y era una forma de ocio y placer. Además, consideraba que podría ser muy bien recibida entre los inquietos riojanos porque su simpatía hacia el progreso y la modernidad era “una singular ventaja” (La Rioja, 17/XII/1908, p. 2). No obstante, era consciente de que el interés no era un elemento suficiente como para que la mayoría de sus paisanos cambiaran prácticas como la pereza y la desgana. Se trataba de realizar un esfuerzo, si bien sustancialmente progresivo, que permitiera ejercitar con moderación “todo aquello de que nos dotó natura […] la gimnástica modifica en gran parte hasta los mismos temperamentos […] reduce […] las pasiones y afirma y consolida las voluntades” (La Rioja, 17/XII/1908, p. 2). Tal fue su empeño por la práctica del ju-jutsu en Logroño que estableció una serie de pasos a seguir para que se generara el caldo de cultivo necesario para su realización: crear un espacio de deportes o una sociedad (La Rioja, 17/XII/1908, p. 2).

Yo recabaría, y no creo me fuera difícil conseguirlo, la construcción de un campo de juegos en el polígono de tiro, donde pudiéramos adiestrarnos en el ju-jutsu […] ¿Y por qué no constituir una sociedad sportiva muy sencilla, de muy poco articulado, en donde la carencia de una profusión de artículos y trabas que no suelen cumplirse, sería suplida y superada por la buena voluntad de todos, no por una voluntad dirigida a practicar un juego que viste y hace distinguido y Smart al matriculado, sino por el sano y viril convencimiento de que se trabaja en bien del individuo y de la raza? ¿Por qué no fundar una sociedad de esencia democrática y asequible para el proletariado que siempre debe ser objetivo de nuestras atenciones, y más todavía cuando usando de una saludable altitud de miras reconozcamos que va en ello nuestro propio interés, pues que va en ello el beneficio de la patria? ¿Texto? Se han hecho ya muchos en distintos idiomas, pero si queréis el auténtico de Raku […]. Yo podría traducir los ejercicios diarios. Reglamento de foot-ball también debo tener alguno […]. Pero si he de seros francos, maldita la falta que nos hace el foot-ball. […] Después del ju-jutsu ese [la pelota a mano] es el más completo y bonito de todos los ejercicios […] Nada debe imitarse sistemáticamente. Lo procedente es cultivar lo bueno que tenemos y aprovechar de los extraños aquello que siéndolo así mismo pueda encuadrarse en nuestra idiosincrasia y en nuestras costumbres. […] ¿Qué el ju-jutsu encaja perfectamente en nuestra manera de ser y puede rendirnos apreciables beneficios? Pues bienvenido sea el ju-jutsu, cualquiera que sea su procedencia. ¿Hi hablan bien? Pues vosotros, es decir, la afición tiene la palabra (La Rioja, 17/XII/1908, p. 2).

Con este texto, Cárcamo no sólo trató de asentar las bases para el progreso del deporte en Logroño, favoreciendo la creación de un espacio para su práctica, sino que también aspiró a consolidarlo creando sociedades deportivas que tuvieran en cuenta esta y otras disciplinas que fueran asumibles por la sociedad logroñesa. Porque el fortalecimiento de la sociedad, es decir, “la salud de la patria”, comenzaba por vigorizar a sus ciudadanos, ya que en ellos comenzaba la regeneración de la misma (La Rioja, 17/XII/1908, p. 2). Pero, si Cárcamo ponía en valor que la sociedad riojana debía elegir aquellos deportes que estuvieran en consonancia con su idiosincrasia e intereses era porque en aquellos momentos los límites entre el juego popular/tradicional, la práctica de artes marciales y el deporte moderno estaban aún muy difuminados, siendo habitual la crítica hacia lo foráneo, hacia un deporte extranjero al que aparentemente le rodeaba mucha artificiosidad y clasismo, amenazando a la supervivencia de los deportes tradicionales (Corriente y Montero, 2011, p. 15).

Con todo, lo cierto es que Cárcamo no consiguió que el ju-jutsu se afincara en la localidad riojana. Las pesquisas realizadas en los principales periódicos y revistas especializadas del momento permiten constatar que el ju-jutsu no fue una práctica común, sino que apenas tuvo repercusión en Logroño, en beneficio de otras “artes” como la esgrima, el boxeo, el ciclismo, el fútbol, la pelota o el deporte gimnástico.

4. Referencias

Corriente, F. y Montero, J. (2011): Citius, altius, fortius. El libro negro del deporte, Logroño: Pepitas de Calabaza

Estornés, C. “Raku, en Bilbao y el jiu-jitsu”, Blog de Cesar Estornes de Historia y Deportes, 5/VIII/2010, recuperado de https://memoriasclubdeportivodebilbao.blogspot.com/2010/08/rakuen-bilbao-y-el-jiu-jitsu.html

Navajas, C. (2000). “El problema regional durante la II República: el «caso riojano»”, Berceo, 138, p. 276.

Otero Carvajal, L. E. (2016): «La sociedad urbana y la irrupción de la modernidad en España, 1900-1936», Cuadernos de Historia Contemporánea, 38, pp. 255-283.

Planells i Garcés, Encarna (2009): Fuentes documentales y testimoniales para el estudio de las Artes Marciales en España: Ju-Jutsu, Judo y Aikido, Barcelona: Universitat de Barcelona.

Vallejo, R. y Vilar, M. (2018): La industria del automóvil de España e Italia en perspectiva histórica. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante

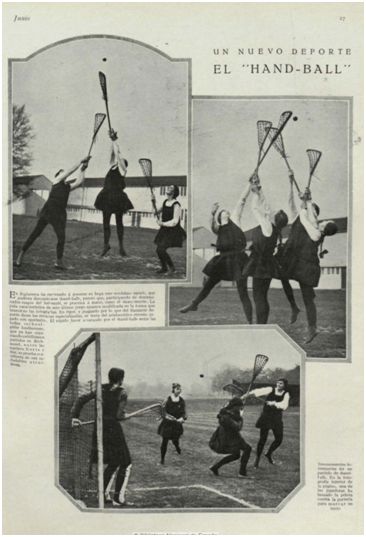

También el rugby nos lleva a confusión. En 1924, el barcelonés Mundo Deportivo cita: “… la Unión Esportiva Samboiana pretende practicar, como hasta la fecha, el juego a la mano (hand-ball), que tan hermoso resultó el pasado domingo, practicado por los ingleses”, refiriéndose al juego realizado durante la disputa de un encuentro de rugby. (3)

También el rugby nos lleva a confusión. En 1924, el barcelonés Mundo Deportivo cita: “… la Unión Esportiva Samboiana pretende practicar, como hasta la fecha, el juego a la mano (hand-ball), que tan hermoso resultó el pasado domingo, practicado por los ingleses”, refiriéndose al juego realizado durante la disputa de un encuentro de rugby. (3)

Para el siguiente año, se repitieron los actos, volviendo a tener un hueco en ellos el balonmano. Los equipos en liza fueron los de 2ª (11-12 años) y 3ª categorías (13-14 años). (6)

Para el siguiente año, se repitieron los actos, volviendo a tener un hueco en ellos el balonmano. Los equipos en liza fueron los de 2ª (11-12 años) y 3ª categorías (13-14 años). (6) Para el equipo vencedor, el Alto Patronato melillense donó la Copa de oro. (7)

Para el equipo vencedor, el Alto Patronato melillense donó la Copa de oro. (7) Teniendo conocimiento de que en Toledo ya se jugaba años antes (13)(15), este de 1929 es el primer partido del que tenemos constancia escrita, hasta el momento, en la historia del balonmano español.

Teniendo conocimiento de que en Toledo ya se jugaba años antes (13)(15), este de 1929 es el primer partido del que tenemos constancia escrita, hasta el momento, en la historia del balonmano español. Nuestra aportación a la historia del origen del balonmano español se centra en estos dos hallazgos que citamos a continuación.

Nuestra aportación a la historia del origen del balonmano español se centra en estos dos hallazgos que citamos a continuación. Según palabras de Leonardo Enrique Rozas, presidente fundador de la Sociedad Gimnástica, de Pontevedra, en el momento de enfrentarse a la escuadra alemana, la Gimnástica se encontraba descalificada, pese a lo cual organizó dos festivales atléticos, el de los alemanes y otro contra el Oporto. (10)

Según palabras de Leonardo Enrique Rozas, presidente fundador de la Sociedad Gimnástica, de Pontevedra, en el momento de enfrentarse a la escuadra alemana, la Gimnástica se encontraba descalificada, pese a lo cual organizó dos festivales atléticos, el de los alemanes y otro contra el Oporto. (10) Hasta casi seis meses después, no volvemos a tener noticias de balonmano, hasta que a las 15’30 horas del 8 de diciembre de 1930, en el desaparecido Campo de la Guindalera, el V.F.B. y la sociedad gimnástica Deutscher Turverein, ambos formados por miembros de la colonia alemana en Madrid, disputaron un partido. (12)

Hasta casi seis meses después, no volvemos a tener noticias de balonmano, hasta que a las 15’30 horas del 8 de diciembre de 1930, en el desaparecido Campo de la Guindalera, el V.F.B. y la sociedad gimnástica Deutscher Turverein, ambos formados por miembros de la colonia alemana en Madrid, disputaron un partido. (12) José Hermosa Gutiérrez, estandarte de la Escuela Central de Gimnasia en el deporte balonmanístico, aprovecha la ocasión que le da la revista Gran Sport para poner los puntos sobre las íes en cuanto a los orígenes del balonmano en España, tras el partido jugado en La Guindalera por los alemanes.

José Hermosa Gutiérrez, estandarte de la Escuela Central de Gimnasia en el deporte balonmanístico, aprovecha la ocasión que le da la revista Gran Sport para poner los puntos sobre las íes en cuanto a los orígenes del balonmano en España, tras el partido jugado en La Guindalera por los alemanes. El balonmano masculino fue, con la Escuela Central de Gimnasia, con sede en Toledo, quien más se prodigó en su práctica a nivel masculino, siendo la F.U.E. (Federación Universitaria Escolar) la que dedicó sus energías al desarrollo y práctica del femenino.

El balonmano masculino fue, con la Escuela Central de Gimnasia, con sede en Toledo, quien más se prodigó en su práctica a nivel masculino, siendo la F.U.E. (Federación Universitaria Escolar) la que dedicó sus energías al desarrollo y práctica del femenino. Desde la revista madrileña Crónica, A. Cruz y Martín nos da su versión de la historia: “… los alumnos de la Escuela Central de Gimnasia, copiando el patrón que les llegó de Alemania, fueron los primeros -acaso hace 8 años – (1927*)”.

Desde la revista madrileña Crónica, A. Cruz y Martín nos da su versión de la historia: “… los alumnos de la Escuela Central de Gimnasia, copiando el patrón que les llegó de Alemania, fueron los primeros -acaso hace 8 años – (1927*)”. En 1935, para el redactor deportivo del diario madrileño El Siglo Futuro, “…En España se cultiva el hand-ball en el Ejército y la Marina, y ya se jugó un torneo en Toledo, en el que intervinieron las academias militares. Hoy día existe verdadera afición en la Escuela Naval de San Fernando”. (16)

En 1935, para el redactor deportivo del diario madrileño El Siglo Futuro, “…En España se cultiva el hand-ball en el Ejército y la Marina, y ya se jugó un torneo en Toledo, en el que intervinieron las academias militares. Hoy día existe verdadera afición en la Escuela Naval de San Fernando”. (16) La antigua jugadora Ana María Quesada de Pastor, nos cuenta tras la guerra: “Empecé a jugar el año 1934 y participé en los dos Campeonatos de Castilla celebrados en el Campo de El Parral, donde se empezó a formar la afición en Madrid a este deporte”. (17)

La antigua jugadora Ana María Quesada de Pastor, nos cuenta tras la guerra: “Empecé a jugar el año 1934 y participé en los dos Campeonatos de Castilla celebrados en el Campo de El Parral, donde se empezó a formar la afición en Madrid a este deporte”. (17) Fuentes:

Fuentes:

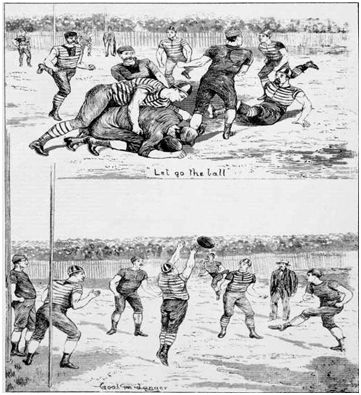

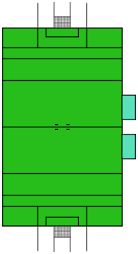

En aquella época el deporte más implantado entre la población australiana era el criquet, deporte jugado en verano. Para ocupar el tiempo invernal, jugadores de criquet como Tom Wills, entre otros, fueron creando un nuevo fútbol a partir de estas otras modalidades. Así, el 10 de julio de 1858, el propio Wills, su primo Henry Colden Antill Harrison, y sus amigos William Josiah Sumner Hammersley y James Bogne Thompson crearon un código de Reglas de Juego y el 7 de agosto de 1858 fundaron el Melbourne Football Club. Una particularidad del fútbol australiano es la forma geométrica del terreno de juego, adoptada del criquet. Ese mismo año de 1858 se jugó el primer partido de este nuevo código futbolístico entre Scotch College y Melbourne Grammar.

En aquella época el deporte más implantado entre la población australiana era el criquet, deporte jugado en verano. Para ocupar el tiempo invernal, jugadores de criquet como Tom Wills, entre otros, fueron creando un nuevo fútbol a partir de estas otras modalidades. Así, el 10 de julio de 1858, el propio Wills, su primo Henry Colden Antill Harrison, y sus amigos William Josiah Sumner Hammersley y James Bogne Thompson crearon un código de Reglas de Juego y el 7 de agosto de 1858 fundaron el Melbourne Football Club. Una particularidad del fútbol australiano es la forma geométrica del terreno de juego, adoptada del criquet. Ese mismo año de 1858 se jugó el primer partido de este nuevo código futbolístico entre Scotch College y Melbourne Grammar. Los jugadores pueden pasarse la pelota con el pie o con la mano, sosteniéndola en una mano y golpeándola con el otro puño, pero está prohibido arrojarla o lanzarla. Un jugador puede correr con la pelota en la mano siempre que la bote o la deposite en el suelo por lo menos una vez cada 15 metros. Un jugador también puede ser placado y si no suelta la pelota el equipo contrario recupera la posesión.

Los jugadores pueden pasarse la pelota con el pie o con la mano, sosteniéndola en una mano y golpeándola con el otro puño, pero está prohibido arrojarla o lanzarla. Un jugador puede correr con la pelota en la mano siempre que la bote o la deposite en el suelo por lo menos una vez cada 15 metros. Un jugador también puede ser placado y si no suelta la pelota el equipo contrario recupera la posesión. En Australia, existe una Liga Nacional formada por 16 equipos de todo el país (Australian Football League). La temporada comienza en marzo y termina a finales de septiembre.

En Australia, existe una Liga Nacional formada por 16 equipos de todo el país (Australian Football League). La temporada comienza en marzo y termina a finales de septiembre.

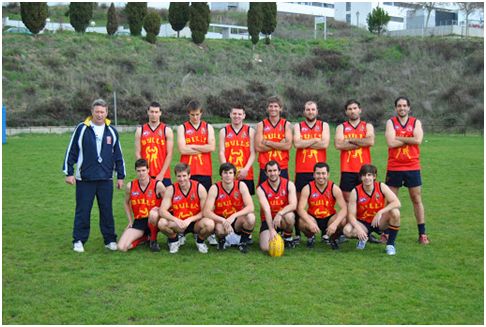

En estos momentos existen en España dos clubes que se dedican a la práctica del fútbol australiano. Ellos son Madrid Bears AFC (Madrid) y Els Llops del Plá de Santa María (Tarragona).

En estos momentos existen en España dos clubes que se dedican a la práctica del fútbol australiano. Ellos son Madrid Bears AFC (Madrid) y Els Llops del Plá de Santa María (Tarragona). Con anterioridad existieron estos otros:

Con anterioridad existieron estos otros:

El Campeonato del Mundo de fútbol australiano (International Cup) es la competición amateur más importante a nivel internacional. La primera edición se celebró en 2002 y desde entonces se ha celebrado cada 3 años (2005, 2008 y 2011), aumentando la popularidad y el número de equipos participantes en cada edición.

El Campeonato del Mundo de fútbol australiano (International Cup) es la competición amateur más importante a nivel internacional. La primera edición se celebró en 2002 y desde entonces se ha celebrado cada 3 años (2005, 2008 y 2011), aumentando la popularidad y el número de equipos participantes en cada edición. La edición de 2011 se disputó en las ciudades australianas de Melbourne y Sidney entre el 12 y el 27 de agosto de 2011.

La edición de 2011 se disputó en las ciudades australianas de Melbourne y Sidney entre el 12 y el 27 de agosto de 2011.

Palmarés de la selección española (Bulls):

Palmarés de la selección española (Bulls):

Palmarés de la selección catalana:

Palmarés de la selección catalana: