Introducción

Este artículo da continuidad al publicado en el número 101 de esta misma publicación con la intención de completar una perspectiva general de la evolución del fútbol femenino en Baleares desde un punto de vista fundamentalmente cronológico y estadístico, sin entrar en detalles. Con ello se complementa el artículo susodicho y se termina de perfilar a grandes rasgos la evolución de un fenómeno sociodeportivo en auge, en paralelo con lo que sucede en el resto del Estado.

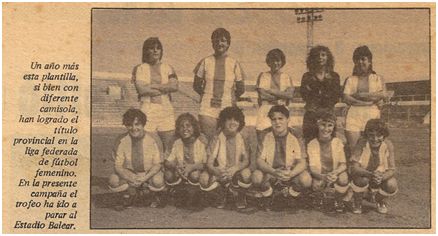

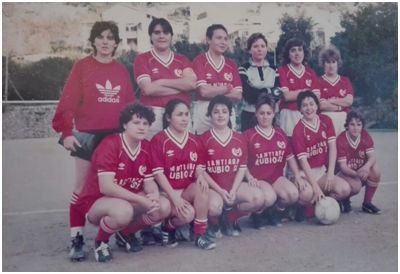

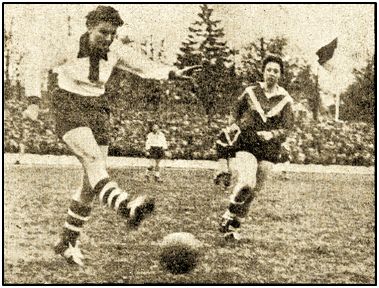

El propósito de esta segunda parte es fundamentalmente estadístico y descriptivo de la evolución de la competición en sí a nivel de equipos y categorías. Pero en este caso, y a diferencia de la primera parte, la vertiente gráfica tiene un papel más secundario (reducida a unas cuantas fotografías, pero no distribuidas acordemente con la cronología del texto) y tampoco hay un estudio a nivel de protagonistas, que obviamente darían para elaborar un trabajo mucho más extenso y exhaustivo; pero que excedería los límites del presente formato de investigación, así como las posibilidades en tiempo del autor para su elaboración.

Después de la desaparición de la competición local en 1990, ésta no se rehízo hasta seis años después. Las similitudes con el periodo anterior fueron mínimas, ya que los equipos y las protagonistas fueron enteramente nuevos. El fenómeno siguió circunscrito a la isla de Mallorca hasta una fecha muy avanzada (hasta 2009), y aun así el protagonismo del resto de islas siempre ha estado muy alejado de la preeminencia de la isla mayor. El formato de competición habitual siguió siendo la liga regular, siendo reestructurado a medida que la competición crecía y se desarrollaba. En cualquier caso, podemos decir que en 1996 el fútbol balear partía de cero a todos los efectos.

Temporada 1996-97

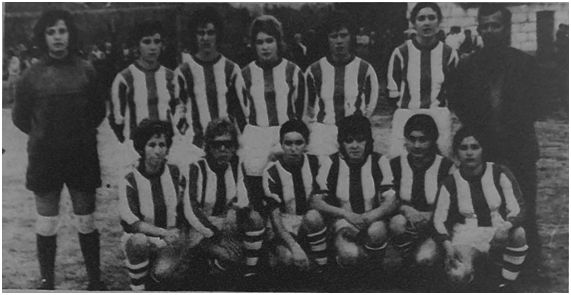

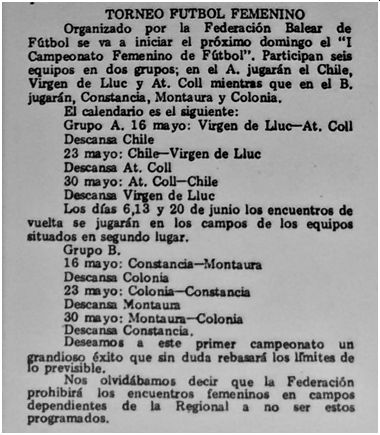

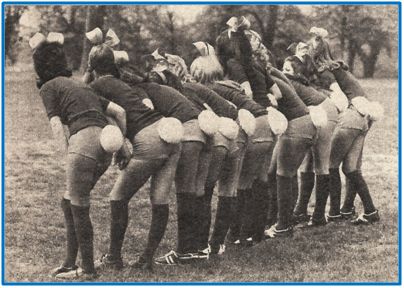

BEA sa Pobla, temporada 2002-03 (www.mallorcaweb.net/bea/)

Este año la Federació de Futbol de les Illes Balears recuperó la competición con la reinstauración de la Liga Regional desaparecida en 1988, jugada de nuevo únicamente en la isla de Mallorca y en formato de liga. Dada la escasez de equipos se disputó a cuatro vueltas, con tan solo seis participantes: CD Sant Jordi (del barrio homónimo de Palma), UD Barracar (Manacor), PB Llubí, CD Margaritense (Santa Margalida), CF Mariense (Maria de la Salut) y CE Paguera (Calvià). Por tanto no hubo continuidad con la etapa anterior porque ninguno de los seis conjuntos tenía vinculación alguna con los existentes en los años 80. El primer campeón fue el CE Paguera, con gran diferencia sobre el resto (una sola derrota en 20 jornadas). No hubo segunda categoría.

Tanto Paguera como Sant Jordi fueron los equipos más longevos, pues duraron (salvo algunas interrupciones) hasta 2015. El resto tuvieron corta vida y no duraron más de dos temporadas, como luego veremos.

No hubo ninguna participación en la Copa de la Reina.

Temporada 1997-98

Esta temporada vivió un crecimiento considerable de la competición, que pasó de seis a once equipos. Se mantenían los mismos de la temporada pasada (salvo el CF Mariense) y surgieron el UD Alcúdia, CD Algaida, BEA sa Pobla, CE Llucmajor, CD Marratxí y CD Platges de Calvià. A partir de esta temporada, y gracias a este ostensible aumento de participantes, la competición pasó a disputarse a dos vueltas. El campeonato se lo adjudicó una de las incorporaciones: el CD Platges de Calvià, a cierta distancia del CD Marratxí y el campeón de la temporada pasada, el CE Paguera. El resto de equipos quedaron mucho más lejos.

Mención especial merecen dos de los nuevos equipos. Por un lado el CE Algaida, actual decano del fútbol femenino balear, que ha competido ininterrumpidamente durante 20 años y es el único superviviente de estos primeros años, a pesar de no ser un primer espada de la competición. Y por otra parte el CD Platges de Calvià, el primer gran dominador del fútbol local en esta etapa inicial, que ganó todos los campeonatos locales hasta la creación de la Liga Nacional (actual Segunda División) en la temporada 2001-02, donde militó y se mantuvo hasta la desaparición del equipo (no del club) en 2004, como veremos posteriormente.

Todos los equipos eran secciones de clubes masculinos. También llama la atención la ausencia casi total de equipos de la capital, representada únicamente por el CD Sant Jordi.

Este año tampoco hubo participación en la Copa de la Reina.

Temporada 1998-99

Este año la competición aumentó levemente de once a doce equipos, pero hubo convulsas transformaciones. Desaparecieron hasta cinco equipos de la temporada pasada: UD Alcúdia, UD Barracar, CE Llucmajor, CD Margaritense y CD Sant Jordi, que fueron sustituidos por otros tantos: CE Espanya, CD Ferriolense, CE sa Vileta, AE Serverina y CD Son Roca, además de sumarse el filial del CD Platges de Calvià.

En el campeonato repitió título el CD Platges de Calvià y subcampeonato el CD Marratxí, que consolidaban su hegemonía y empezaban a marcar las jerarquías en el fútbol femenino local.

Este año tampoco hubo participación en la Copa de la Reina.

Temporada 1999-00

Para esta temporada la competición seguía creciendo, de doce a catorce equipos. Este año desaparecieron el PB Llubí (uno de los fundadores de la competición) CE España y AE Serverina, después de un año de vida, y se incorporaban cinco novedades: CE Alquería, UD Collerense, SCD Independiente, UD Poblense y Santa Ponsa CF. Con la desaparición de la PB Llubí solo quedaba el CE Paguera como equipo fundador de la competición, condición que mantendría hasta desaparecer en 2015.

Un capítulo aparte se merecen dos de las incorporaciones de la temporada. Por un lado la UD Collerense, que en pocos años se convertiría en el principal estandarte del fútbol femenino balear[1]; y por otro lado la SCD Independiente, club palmesano que, a un nivel más discreto, se ha mantenido ininterrumpidamente hasta hoy[2]. A día de hoy ambos equipos, junto con el CE Algaida (1997), forman el podio de equipos veteranos del fútbol femenino local.

En la Liga Regional el CD Platges de Calvià se impuso por tercera vez consecutiva y a gran distancia de sus principales rivales, BEA sa Pobla y CD Marratxí, con unas cifras de escándalo: 25 victorias en otros tantos partidos, 359 goles a favor y 3 en contra. Los debutantes UD Collerense y SCD Independiente finalizaron en media tabla; entonces nada hacía presagiar que las del Coll se llegarían a convertir en la potencia que es ahora, ni que las del Inde acumularían hasta 20 temporadas consecutivas en activo.

Este año tampoco consta ninguna participación en la Copa de la Reina.

Temporada 2000-01

Este año la competición vivió por primera vez cierta estabilización. No hubo un crecimiento de equipos, ya que se mantuvo en catorce participantes, y además continuaron casi todos los existentes de la temporada pasada sin que hubiera altas y bajas masivas como había sucedido hasta entonces. Solo desaparecieron dos: CE Alqueria (después de un año de vida) y CD Marratxí, que había sido hasta entonces el principal rival del CD Platges de Calvià, y aparecieron dos más: CD Son Cladera y CD Murense.

Por cuarta vez consecutiva la Liga Regional se la adjudicó el CD Platges de Calvià (73 puntos), pero sin arrasar como en la temporada anterior; a escasa distancia se situaron el CE Algaida (71) y la UD Collerense (66), que en su segunda temporada de vida ya se colaba entre los mejores.

Este año tampoco consta ninguna participación en la Copa de la Reina.

Temporada 2001-02

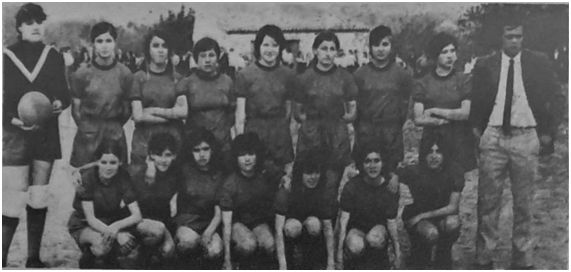

CD Manacor, noviembre de 2005 (www.infobalear.com)

Esta temporada la RFEF reestructuró en profundidad la competición nacional de fútbol femenino y creó una segunda categoría (llamada Primera Nacional), formada por seis grupos de ámbito geográfico. Por encima se situaba la nueva Superliga (actual Primera División). Para dotar la nueva categoría se acudió a los diferentes campeonatos regionales existentes en España en función de sus resultados deportivos y, cómo no, de la disponibilidad económica de los equipos para acometer los desplazamientos, mucho mayores en una categoría de ámbito suprarregional.

Un equipo mallorquín logró ingresar en la nueva categoría nacional: el campeón vigente, el CD Platges de Calvià, que fue ubicado en el Grupo 3 con los clubes de Cataluña. El resultado fue sobresaliente: las calvianenses quedaron segundas de grupo, aunque no les sirvió para optar al ascenso porque durante estos años solo el campeón de grupo disputaba la fase de ascenso. Esta temporada fue el FC Barcelona.

Mientras tanto el campeonato regional pasó de catorce a quince equipos. Aparte de la feliz baja del CD Platges de Calvià, por mor de su ascenso a Primera Nacional, hubo dos novedades: CF Can Pastilla y Recreativo Peña Arrabal. El nuevo campeón fue la UD Collerense, que tomaba el relevo de las calvianenses y con este triunfo lograba el ascenso a Liga Nacional. El BEA sa Pobla, segundo, se mantenía como principal alternativa; pero a gran distancia. Un hecho curioso fue que el Atlético Paguera (antes CE Paguera), campeón en la temporada inaugural del campeonato, esta vez quedó colista destacado.

En cuanto a la Copa de la Reina la RFEF también impuso un nuevo formato de competición. Desde ahora se disputó al final de la temporada, acabada la liga regular y con los ocho primeros clasificados de la Superliga. Por lo tanto los equipos baleares no tuvieron opción alguna de participar, a menos que militasen en Superliga, y para ello habremos de esperar a la temporada 2009-10.

Temporada 2002-03

En Primera Nacional (segunda categoría absoluta) hubo dos equipos mallorquines y el resultado volvió a ser excelente: el CD Platges de Calvià repitió segunda plaza y la UD Collerense debutó con un meritorio tercer lugar. Tampoco hubo opción de ascender, limitada al campeón (el FC Barcelona) que jugó la fase de ascenso a Superliga.

Por el contrario, el campeonato regional perdió participantes por primera vez y se redujo de quince a doce equipos. Aparte de la baja del UD Collerense (ascendido a Primera Nacional) desaparecieron CD Murense y UD Poblense. El campeón este año fue la AE Serverina, que salió victoriosa de su duelo particular con el BEA sa Pobla y gracias a ello logró ascender a Primera Nacional. Y por abajo el primer campeón, el Atlético Paguera, repitió como farolillo rojo destacado; pero se resistía a desaparecer.

Este año tampoco hubo participación en la Copa de la Reina por los motivos apuntados la temporada pasada.

La temporada acabó con el relevo del hasta entonces presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Antoni Borrás del Barrio, quien había ejercido el cargo desde 1985. Fue relevado por Miquel Bestard Cabot, el cual ha permanecido en dicho cargo hasta nuestros días[3]. Ello no supuso un cambio sustancial en el desarrollo del fútbol femenino balear, que siguió desplegándose paulatinamente.

Temporada 2003-04

En Primera Nacional compitieron por primera vez tres equipos mallorquines. Volvió a repetirse la historia de temporadas anteriores, aunque permutando el orden de clasificación: la UD Collerense hizo segundo y el CD Platges de Calvià, tercero. Y de nuevo el FC Barcelona, como campeón, jugó la fase de ascenso. En cambio el tercer equipo mallorquín en discordia, el debutante AE Serverina, quedó colista y además el equipo desapareció.

En la Liga Regional hubo un leve ascenso de participantes, de doce a trece equipos. Por un lado, dos bajas: la AE Serverina (ascendida a Primera Nacional) y el CD Ferriolense; por otro lado nacían CF Sóller, UD Son Oliva y renacía el CD Sant Jordi, desaparecido en 1998. El campeón fue el CE Algaida (72 puntos) a gran distancia del BEA sa Pobla (59), eterno segundo del campeonato regional. Ambos equipos se ganaron al ascenso a Primera Nacional.

No hubo ninguna participación en la Copa de la Reina, puesto que solo la disputaron los cuatro primeros clasificados de la Superliga.

Temporada 2004-05

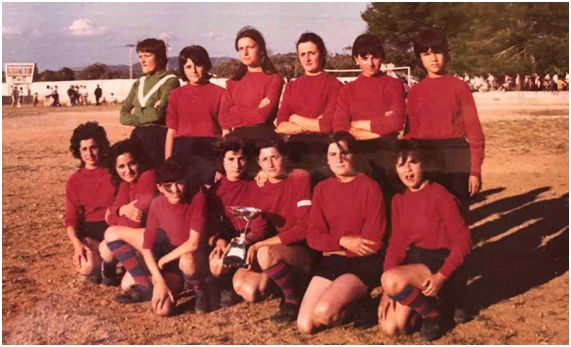

CD Son Cotoner, noviembre de 2007 (www.infobalear.com)

La principal noticia de esta temporada fue la triste desaparición del equipo puntero de aquellos primeros años: el CD Platges de Calvià, a causa de una crisis del club calvianer que se llevó por delante toda la estructura de fútbol femenino. El club como tal sobrevivió; no así el equipo femenino, cuya potente estructura desapareció completamente a pesar de sus excelentes resultados y solo reapareció puntualmente en la temporada 2012-13, sin apenas brillo. Su disolución dejó a la UD Collerense como principal referente insular, un papel que desde entonces no ha abandonado.

En el Grupo 3 de Primera Nacional compitieron tres equipos mallorquines y se volvió a repetir la misma historia de las temporadas anteriores: la UD Collerense fue segundo y el recién ascendido BEA sa Pobla, tercero. Después del ascenso del FC Barcelona (campeón las tres temporadas anteriores, pero que no logró superar la fase de ascenso hasta la temporada pasada) parecía que este año, por fin, el fútbol balear iba a tener su oportunidad. Pero se coló otro equipo catalán: la UE l’Estartit, que se clasificó para la promoción de ascenso. El tercer equipo mallorquín en discordia, el recién ascendido CE Algaida, fue vicecolista y descendió.

Mientras tanto, la Liga Regional se incrementó de trece a quince equipos. Desaparecieron CF Can Pastilla y CE sa Vileta, pero surgieron CF Pollença, Port Pollença CF y CD es Raiguer. Por primera vez la competición estuvo dominada por equipos filiales: UD Collerense y BEA sa Pobla, que coparon los dos primeros puestos a gran distancia del resto. Como por su condición de filiales no podían ascender a Nacional el ascenso le correspondía al tercero, pero después de sucesivas renuncias le correspondió subir al CD Son Roca, séptimo clasificado.

No hubo participación mallorquina en la Copa de la Reina, puesto que solo la disputaron los ocho primeros clasificados de la Superliga.

Temporada 2005-06

En el Grupo 3 de Primera Nacional volvieron a competir tres equipos mallorquines, aunque solo uno de ellos repetía. La UD Collerense volvió a ocupar la segunda plaza de grupo y se quedó a las puertas, una temporada más, de jugar la fase de ascenso que correspondió, por segunda temporada consecutiva, a la UE l’Estartit. En tercer lugar quedó otro equipo mallorquín: el novel CD Soledad-Paguera (club de nuevo cuño, resultado de la fusión de CD Soledad y CE Paguera, incorporando el femenino de este último)[4] y que entró directamente en esta categoría en sustitución del BEA sa Pobla, tercero la temporada anterior y que optó por renunciar y descender. Y como comentábamos antes, el tercer equipo en discordia, el CD Son Roca, descendió después de una temporada desastrosa.

Esta temporada empezaron a ponerse de manifiesto dos problemas crónicos de la competición balear. Por un lado la gran diferencia a nivel deportivo existente entre la segunda categoría (Primera Nacional) y la competición regional, lo cual motivaba la renuncia de bastantes equipos al ascenso de categoría a pesar de habérselo ganado deportivamente. Esta temporada le tocó pagar los platos rotos al CD Son Roca, que en Liga Nacional fue colista con 26 derrotas en 26 partidos[5]. Por otro lado la falta de medios económicos impedía un desarrollo del fútbol femenino más allá del ámbito regional, y convirtió el ascenso de categoría en un suicidio que acabó con más de un equipo desapareciendo por deudas o renunciando a su plaza. Este año fue el caso del BEA sa Pobla, tercero la temporada pasada en Liga Nacional, pero que renunció a su plaza pese al buen resultado obtenido. Salvo la UD Collerense, el resto de clubes de la competición mallorquina adolecían de graves problemas deportivos y económicos cuando salían de la isla, tanto a nivel de resultados como de suficiencia económica.

Atlético de Paguera, noviembre de 2008 (www.infobalear.com)

La Liga Regional seguía creciendo lentamente, y esta temporada pasó de quince a diecisiete equipos. El ascenso del CD Son Roca a Nacional y la desaparición del Atlético Paguera (vía fusión) y CD Son Oliva fueron compensados por la llegada de CF La Unión y CD Manacor, así como el descenso voluntario del BEA sa Pobla desde Liga Nacional y la reaparición del CE sa Vileta después de un año de ínterin. El campeonato se lo adjudicó nuevamente el filial de la UD Collerense, empatado a puntos con el Recreativo Penya Arrabal. Sin embargo, quien ascendió fue el tercer clasificado: el CD Manacor, por la condición de filial del primero y renuncia al ascenso del segundo.

Este año tampoco no hubo participación mallorquina en la Copa de la Reina, puesto que solo la disputaron los ocho primeros clasificados de la Superliga.

Temporada 2006-07

En el Grupo 3 de Primera Nacional los equipos mallorquines vivieron una temporada de crisis absoluta[6]. Por un lado la UD Collerense, después de quedar subcampeón durante tres temporadas consecutivas y a las puertas de la fase de ascenso, esta vez quedó en media tabla. Por su parte, el CD Soledad-Paguera quedó en idéntica situación, aunque por encima de las del Coll: en quinta posición. Finalmente el CD Manacor, recién ascendido, quedó vicecolista y tan dañado que desapareció esta misma temporada.

La Liga Regional vio un aumento mínimo, de 17 a 18 equipos, pero a nivel de participantes hubo multitud de novedades. Debutaron hasta cinco equipos nuevos: CD s’Horta, CF Son Caliu, CD Son Cotoner, AD Son Sardina y Sporting Campos y desaparecieron cuatro, pero algunos de mucha entidad: BEA sa Pobla, Recreativo Santa Ponsa, CD Son Roca y el filial del CD Soledad. Por tercera vez consecutiva se impuso el filial de la UD Collerense, seguido de cerca por el novel CD Son Cotoner, que fue quien ascendió a Liga Nacional. Mientras tanto, debutó como colista un pequeño equipo llamado que, con el tiempo, se convertiría en un referente del fútbol femenino insular: la AD Son Sardina.

La situación de crisis del fútbol balear comentada en la temporada pasada se estaba agravando. Las desapariciones de equipos con una trayectoria importante empezaba a ser preocupante: CD Platges de Calvià y AE Serverina (2004), Atlético Paguera (2005), BEA sa Pobla y CD Son Roca (2006), y CD Manacor (2007), después de su paso por categoría nacional, habían desaparecido y daba la sensación de que intentar ir más allá del ámbito regional era un suicidio deportivo y económico. Solo la UD Collerense resistía en Liga Nacional, pero era la excepción. La falta de proyectos sólidos hacía que las del Coll también dominasen en categoría regional con su equipo filial y ostentasen un monopolio creciente, tanto por méritos propios como por deméritos ajenos.

Mientras tanto, a nivel regional la competición seguía creciendo. Desde esta temporada se disputó en Mallorca la Copa Federación, un nuevo torneo con los mismos equipos de la Liga Regional en formato de copa y que normalmente se ha jugado a principios de temporada, precediendo a la Liga. Su organización fue variando en temporadas posteriores (fechas, fases de juego, etc.), pero se ha mantenido en el calendario. Esta temporada se la adjudicó el filial de la UD Collerense, que logró hacer doblete de liga y copa.

Salvo la temporada 2012-13, que también se disputó en Eivissa, el torneo no ha ido más allá de la isla mayor.

La Copa de la Reina continuaba con el formato de los ocho primeros clasificados de la Superliga, así que este año tampoco hubo participación mallorquina.

Temporada 2007-08

La diferencia de potencial entre los dos grandes clubes mallorquines y el resto se seguía agrandando. Incluso el ascenso a Liga Nacional se veía como un suicidio a todos los efectos, pues los dos últimos equipos que habían logrado ascender (CD Son Roca y CD Manacor) desaparecieron en la misma temporada después de una temporada aciaga. Prueba de ello fue que esta temporada nadie ascendió: todos los equipos rechazaron esta opción ante el riesgo, tanto económico como deportivo, que la apuesta suponía.

En Primera Nacional, después de la convulsa temporada anterior se volvió a la tónica habitual: la UD Collerense volvió a ser el mejor equipo mallorquín y recuperó la habitual segunda plaza del Grupo 3, que seguía sin darle opciones a jugar la fase ascenso que en este caso disputó el campeón FC Barcelona. Por su lado, el debutante CD Son Cotoner quedó en una cómoda sexta plaza.

A nivel regional la competición seguía creciendo en número de clubes, con apenas bajas. El aumento de 18 a 20 equipos en Liga Regional obligó a una reestructuración de la categoría en dos grupos de diez (A y B). Se incorporaban a la competición UD Alcúdia, CE Montaura y CD Palma Son Gotleu; la única baja fue la del histórico Atlético Paguera, aunque solo durante esta temporada. Para decidir el campeón regional se disputó una final entre sendos campeones de grupo a doble partido, entre el filial de la UD Collerense y el CD Son Cladera. Una vez más, se impusieron las del Coll con autoridad (1–2 y 6–1) y lograban así su cuarto campeonato consecutivo. En cuanto a la Copa Federación se la adjudicó de nuevo el filial de la UD Collerense, que logró hacer otro doblete de liga y copa.

La Copa de la Reina mantuvo el formato de participación con los ocho primeros clasificados de la Superliga, así que tampoco hubo participación mallorquina.

Temporada 2008-09

Presentación del RCD Mallorca, temporada 2008-09 (www.futbolbalear.es)

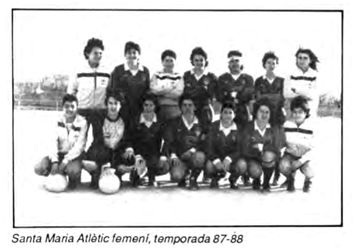

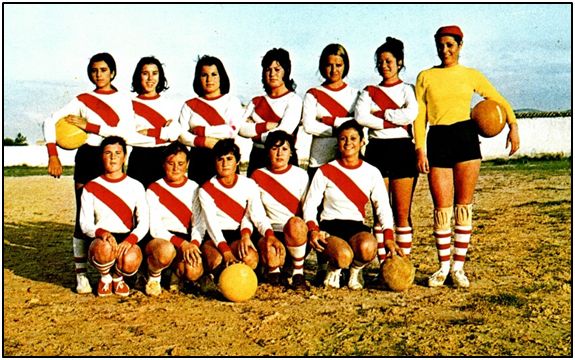

Esta temporada fue clave en cuanto a la consolidación del fútbol femenino mallorquín a todos los niveles. Por un lado, veinte años después de que el CD Santa Maria Atlètic participase en la máxima categoría nacional, otro equipo conseguía lo propio: la UD Collerense. Por otro lado, la fusión de dos clubes de Palma (CD Ramon Llull y CD Son Cotoner) alumbró un nuevo club: el Sporting Ciutat de Palma, entidad que heredó y apostó desde el principio por potenciar el equipo femenino heredado del CD Son Cotoner y desde el mismo momento de su gestación se convirtió en la principal alternativa al equipo del Coll durante cinco temporadas.

En cuanto a equipos participantes, el movimiento fue considerable: hubo hasta nueve novedades, aunque paralelamente compensado por ocho bajas. Aparte del mencionado Sporting Ciutat de Palma hay que hacer énfasis en varios casos: en primer lugar la creación del RCD Mallorca (formado a partir del Recreativo Penya Arrabal), que duraría cinco temporadas[7]; también renació el CD Santa María, epígono del potente equipo de los años 80, aunque esta vez dentro de la infraestructura del club masculino pero que apenas lograría reeditar éxitos pasados; también reapareció el Atlético Paguera, campeón de la primera temporada 1996-97, luego de unos años deportivamente flojos y luego desaparecer a raíz de su fusión con el CD Soledad; finalmente reapareció el CD Son Roca, aunque solo un año y sin el potencial de años anteriores. Aparte nacieron Atlético Rafal, UD Arenal, CD Génova y CD Ses Salines. Por otra parte, hubo otras tantas bajas: CD es Raiguer, CD Son Caliu, CD Son Cladera, CD Son Cotoner, Sporting Campos, CF La Unión, CE sa Vileta y Recreativo Penya Arrabal, que como se ha dicho se transformó en el nuevo RCD Mallorca.

Como se ha dicho, después de cuatro subcampeonatos la UD Collerense consiguió proclamarse campeón del Grupo 3 de Liga Nacional: lo hizo de manera incontestable, con 26 victorias en otros tantos partidos, lo cual le dio derecho a disputar la fase de ascenso a Superliga contra la UD Tacuense (Tenerife) y Oiartzun KE en formato de liguilla a vuelta única. Las del Coll se impusieron a las guipuzcoanas en casa (4–1) y a las tinerfeñas fuera (0–1), con lo cual lograron el ascenso a la máxima categoría. Mientras tanto, el neonato Sporting Ciutat de Palma quedó en media tabla.

La Liga Regional repitió formato de dos grupos, con un leve aumento de 20 a 21 equipos. La final entre campeones de grupo se disputó a partido único entre el filial de la UD Collerense y el CD Ses Salines; una vez más, las del Coll se impusieron con solvencia (7–1) y sumaron su quinto campeonato de Regional consecutivo. El filial ascendió como campeón y también lo hizo el Atlético Paguera[8], después de las renuncias de CD Ses Salines y RCD Mallorca, gracias a la plaza libre que dejaba la UD Collerense en Liga Nacional después de ascender a Superliga. La Copa Federación se la adjudicó, por tercera vez, el filial de la UD Collerense que así sumó su tercer doblete liga-copa consecutivo.

La Copa de la Reina mantuvo el formato de participación con los ocho primeros clasificados de la Superliga, así que tampoco hubo participación mallorquina.

Temporada 2009-10

UD Collerense el día del ascenso a Superliga, 20 de junio de 2009 (www.futbolbalear.es)

La temporada vino presidida por la expectación generada ante el debut de la UD Collerense en Superliga. Su ascenso coincidió con una reestructuración de la categoría por la RFEF, que la amplió de 16 a 24 equipos y pasó de uno a tres grupos, con dos fases de competición. El club logró mantener la categoría holgadamente (quedó segundo de su grupo) y además se clasificó para la Copa de la Reina, aunque cayó en la primera ronda de octavos de final contra el FC Barcelona; eso sí, de manera muy ajustada (2–1 en casa y 2–0 fuera).

Mientras tanto, en el Grupo 3 de Liga Nacional concursaron tres equipos mallorquines. El Sporting Ciutat de Palma repitió posición de media tabla; en cambio, el filial de la UD Collerense y el Atlético Paguera ocuparon las dos últimas posiciones y perdieron la categoría.

Este año la Federació de futbol de les Illes Balears creó una nueva competición entre las categorías nacionales y la competición regional: la Liga Autonómica, compuesta por los mejores equipos de la Liga Regional de Mallorca y el añadido de, al menos, un equipo del resto de islas del archipiélago para convertirla en una competición realmente balear. Así, esta temporada inaugural tuvo 12 equipos de Mallorca, uno de Menorca (CF Sporting Mahonés) y uno de Eivissa (CD Atlético Jesús) (hasta la fecha Formentera aún no ha aportado ningún equipo). Se impuso el equipo ibicenco, que ascendió a Liga Nacional. De este modo, por primera vez la competición fue más allá de la isla mayor y se extendió al resto del archipiélago balear.

Con la creación de la Liga Autonómica la Liga Regional quedó relegada a un segundo nivel y reducida a un solo grupo de ocho equipos. El campeón fue el CD Santa Maria, que a pesar de este prometedor triunfo en su segunda temporada de vida no lograría la relevancia que alcanzó el equipo fundado en los años 80. En cuanto a la Copa Federación se la adjudicó, por primera vez, el CE Algaida.

CD Atlético Jesús, temporada 2010-11 (www.futbolbalear.es)

En cuanto a altas y bajas hubo cuatro novedades: CE Escolar y CF Porto Cristo (este último lograría un potencial importante, como veremos más adelante). En el resto de islas nacieron dos equipos más: CD Atlético Jesús, de Santa Eulària des Riu (Eivissa) y CF Sporting Mahonés (Menorca), muy destacables porque fueron creados para aglutinar el potencial deportivo de cada isla y así poder participar con garantías en la nueva Liga Autonómica; con éxito, pues como reseñábamos el equipo ibicenco fue el campeón. Solo hubo dos bajas de equipos: CD Son Roca y CE Montaura.

Temporada 2010-11

Fue la segunda temporada en Superliga de la UD Collerense. La competición seguía dividida en tres grupos con dos fases, y el equipo logró nuevamente la permanencia holgadamente al quedar segundo de su grupo y clasificarse de nuevo para la Copa de la Reina. En octavos de final cayó ante el Atlético de Madrid Féminas (1–0 fuera y 1–3 en casa).

Mientras tanto, en el Grupo 3 de Liga Nacional hubo dos equipos, uno de Mallorca y otro de Eivissa: el Sporting Ciutat de Palma, que empezaba a despuntar como potencia en ciernes al acabar en cuarta posición; y el Atlético Jesús, que fue penúltimo y descendió.

Esta temporada fue la de la consolidación de la UD Collerense y el poder emergente del Sporting Ciutat de Palma, que en poco tiempo podía convertirse en una alternativa real. A una distancia cada vez mayor se encontraban el resto de equipos, que naufragaban una y otra vez en cuanto pisaban la categoría nacional.

Sporting Ciutat de Palma, 17 de agosto de 2011 (www.futbolbalear.es)

La Liga Autonómica en su segunda temporada se mantuvo en 14 equipos y misma procedencia por islas: 12 de Mallorca, uno menorquín (repetía el CF Sporting Mahonés) y uno ibicenco (el novel Atlético Isleño, que reemplazaba el Atlético Jesús ascendido a Nacional). Se impuso el RCD Mallorca, que ascendió a categoría nacional. Por otro lado la Liga Regional aumentó de 8 a 11 equipos y tuvo como campeón al CF Pilares la Soledad, equipo debutante, pero que entró con fuerza. En cuanto a la Copa Federación se la adjudicó, por primera vez, el CD s’Horta.

El balance de altas y bajas de equipos volvió a ser positivo. Nacieron hasta seis equipos: CE Campanet, CE Espanya (solo duró esta temporada), CF Pilares la Soledad, UD Poblense y ADS Serralta. También nació en Eivissa el Atlético Isleño para mantener la cuota ibicenca en la Liga Autonómica, pero desapareció al descender el CD Atlético Jesús desde Nacional. Por el contrario hubo tres bajas: UD Arenal, CF Pollença y CD Ses Salines.

Temporada 2011-12

Esta temporada la RFEF reestructuró las categorías nacionales. La Superliga dividida en tres grupos volvió al formato original de grupo único y bajo la denominación de Primera División; mientras tanto la Liga Nacional pasó a denominarse Segunda División, pero mantuvo los mismos siete grupos de competición. La UD Collerense siguió compitiendo en la máxima categoría y logró nuevamente la permanencia, aunque en adelante no consiguió clasificarse para la Copa de la Reina al no lograr clasificarse entre los ocho primeros.

En la rebautizada Segunda División el Sporting Ciutat de Palma confirmó su progresión deportiva y logró clasificarse en segunda posición; y rozó la gloria, pues la fase de ascenso a Primera División la jugaban los siete equipos campeones y el mejor segundo de todos los grupos. Mediante un cálculo de puntos por partido esta plaza fue asignada a un equipo canario, y por muy poco el Sporting no logró clasificarse. Por otro lado, el RCD Mallorca debutaba en la categoría con un último puesto y descendió.

Lo más destacado de esta temporada fue que la crisis económica empezaba a hacer estragos en la competición. El golpe más duro fue precisamente el que sufrió el Sporting Ciutat de Palma, que después de quedarse a un paso de disputar al ascenso a Primera División se vio forzado a renunciar a la categoría y compitió el año siguiente en Liga Autonómica. Por otro lado el campeón de Autonómica de este año también renunció a ascender, así como todos los siguientes clasificados, y nadie ascendió a Segunda. Ni siquiera una institución económicamente potente como el RCD Mallorca (entonces con su primer equipo masculino en Primera División) hizo frente a una inversión con garantías y su equipo naufragó en su estreno en Segunda.

En la Liga Autonómica se mantenían los 14 equipos. Se impuso el equipo filial de la UD Collerense, que renunció al ascenso y también renunciaron el resto de equipos, así que no hubo ascensos: subir era un suicidio económico que nadie quería asumir. En Liga Regional hubo 12 equipos y se impuso uno de los veteranos de la competición, el CE Algaida. Mientras el CD Santa María, lejos de reeditar los éxitos logrados en los años 80, quedaba colista de la competición. En cuanto a la Copa Federación se la adjudicaba, por segunda vez, el CE Algaida, logrando así el doblete liga-copa.

En Eivissa, y en aras del despliegue de la competición por todo el archipiélago, la Federación estableció la primera competición local consistente en una Liga Regional de Fútbol 7. En esta primera edición se proclamó campeón la SCR Peña Deportiva, que se impuso a CF San Rafael, Atlético Isleño, SD Portmany y UE Sant Josep, por este orden. Todos los equipos participantes eran de nuevo cuño, salvo el Atlético Isleño.

Este año en Mallorca hubo más bajas que altas en la competición. Se incorporaban tres equipos: CD Consell, Recreativo San Agustín (que reemplazaba al CD Génova) y Sporting Sant Marçal. Por el contrario, hubo tres desapariciones: CE Campanet, CE España y CD Génova.

Temporada 2012-13

Sporting Illa de Menorca, 2012 (www.menorca.info)

Esta temporada la crisis económica continuaba haciendo estragos en el fútbol femenino. La excepción fue la UD Collerense, que mantuvo su plaza en Superliga sin excesivos apuros; pero de ahí para abajo, el drama fue total: dos de los equipos con mejores expectativas de futuro, Sporting Ciutat de Palma y RCD Mallorca, fueron disueltos a finales de la presente campaña a pesar de sus buenos resultados en categoría regional. Lo mismo sucedió con el principal equipo de Menorca: el CF Sporting Mahonés, que esta temporada adoptó el nombre de Sporting Illa de Menorca, pero acabó desapareciendo esta misma temporada a causa de la crisis económica que llevó al club a su desaparición. Salvo este último caso hay que destacar que las desapariciones afectaban a los equipos femeninos; no así a los clubes, que continuaban existiendo –con mayores o menores apuros– en su vertiente masculina y que buscando su viabilidad sacrificaban sin contemplaciones la sección femenina al completo.

Debido a todo lo narrado, este año en Segunda División no hubo ningún equipo balear. Después de la renuncia del Sporting Ciutat de Palma, el descenso del RCD Mallorca y la renuncia de todos los equipos de Liga Autonómica a la plaza de ascenso nadie quiso aceptar el reto de subir.

La Liga Autonómica se redujo de 14 a 12 equipos y se impuso el Sporting Ciutat de Palma, pero que no solo renunció al ascenso, sino que además desapareció como equipo femenino. Los equipos que le siguieron (UD Collerense B, AD Son Sardina, RCD Mallorca…) también renunciaron a ascender por el riesgo económico que esto comportaba.

La Liga Regional se incrementó de 12 a 14 equipos, los mismos que perdía la categoría superior. Se impuso el tercer equipo de la UD Collerense, que mantenía y consolidaba su dominio en todas las categorías del fútbol balear. Colista (por segundo año consecutivo, a pesar del descenso) fue el CD Santa María, que en lugar de reeditar los éxitos logrados en los años 80 había quedado reducido a un equipo sin apenas relevancia. En cuanto a la Copa Federación cambió puntualmente de formato y solo se disputó en Fútbol 7, lográndola el tercer equipo de la UD Collerense y logrando el doblete liga-copa.

La segunda temporada de la competición en Eivissa se desdobló en dos, con la disputa de la Copa Federación y luego de la Liga Regional. Ambas se las adjudicó el CF San Rafael, que en la competición regular se impuso al filial del CD Atlético Jesús (que sustituía al Atlético Isleño), UE Sant Josep y SD Portmany. El campeón de la temporada pasada, la SCR Peña Deportiva, había desaparecido.

En el capítulo de altas y bajas, en Mallorca hubo tres incorporaciones: SD Joventut Bunyola (que recuperaba el triunfal equipo ya existente entre 1985 y 1988), CD Platges de Calvià (solo esta temporada) y Rotlet Molinar. Y tres bajas: UD Alcúdia, CF Pilares la Soledad y Recreativo San Agustín. Destaca la reaparición del CD Platges de Calvià, dominador de la competición mallorquina entre 1997 y 2004, pero con un equipo que en nada recordaba el brillante conjunto de años atrás y que desapareció al finalizar esta temporada.

Temporada 2013-14

AD Son Sardina, 31 de octubre de 2013 (www.futbolbalear.es)

En Primera División la UD Collerense hizo su mejor papel al quedar en décima posición, su mejor clasificación histórica. Pero esto no le sirvió para poder disputar por tercera vez la Copa de la Reina, que continuaba limitada a los mejores ocho equipos clasificados. A causa de la crisis y los problemas deportivos y extradeportivos del resto de clubes del fútbol femenino balear el club del Coll se convirtió en único y claro dominador en todos los ámbitos, aunque empezaba a perfilarse una nueva potencia en el horizonte: la AD Son Sardina, que con el tiempo tomaría el relevo del recientemente fenecido Sporting Ciutat de Palma. Desde esta temporada ambos clubes, Collerense y Son Sardina, formarían la columna vertebral del fútbol femenino balear.

Mientras tanto, la Segunda División siguió sin ningún participante balear por segunda temporada consecutiva por motivo de las renuncias a participar en masa de los equipos de Liga Autonómica. La crisis económica seguía haciendo estragos.

La Liga Autonómica se redujo de 12 a 11 equipos. Se impuso con autoridad la AD Son Sardina, que había ido aumentando su potencial desde su fundación en 2006 y mejorando su clasificación temporada tras temporada, y esta vez logró alzarse con el triunfo. En esta ocasión sí se aceptó al ascenso, después de dos temporadas de renuncias continuadas de todos los equipos. Le siguió el filial de la UD Collerense.

La Liga Regional también se redujo, de 14 a 12 equipos. Por segunda temporada consecutiva se impuso el tercer equipo de la UD Collerense y, a escasa distancia, el filial de la AD Son Sardina. Incluso el club del Coll tuvo a un cuarto equipo compitiendo, lo cual da una medida de la magnitud del liderazgo que había alcanzado en el fútbol femenino. En cuanto a la Copa Federación se la adjudicó, por primera vez, la AD Son Sardina.

Una mala noticia fue que la competición regional en Eivissa se disolvió después de dos temporadas de existencia y la representación del fútbol pitiuso quedó reducida nuevamente a un solo club, el CD Atlético Jesús. El resto de participantes (SD Portmany, CF San Rafael y UE Sant Josep) desaparecieron.

Athletic Marratxí, 2014 (www.sportsdecanostra.com)

En cuanto a altas y bajas fue una temporada de extraordinario movimiento: ocho altas y diez bajas, que en la mayoría de casos puede atribuirse a las circunstancias económicas. Se incorporaban UD Arenal, Artà Atlètic, Bunyola CF, CE Campos (solo esta temporada), UEF Santa Maria, Santa Ponsa CF, CD Soledad (solo esta temporada) y CF Sporting de Mahón. En cambio desaparecían CE Escolar, Joventut Bunyola, CD Platges de Calvià, UD Poblense, Atlético Rafal, Rotlet Molinar, CD Santa Maria, CD s’Horta, Sporting Illa de Menorca y Sporting Sant Marçal. En algunos casos las altas y bajas no eran tales, sino jugadoras en bloque que cambiaban de club titular. Sería el caso del CF Bunyola (que sucedía a la SD Joventut Bunyola), el UEF Santa María (sucesor del CD Santa María) o el CF Sporting de Mahón (con el Sporting Illa de Menorca). En el caso de equipos de pueblos este proceso fácil de identificar; no así en

CF Porto Cristo, 2016 (www.portocristofc.com)

equipos de Palma.

Temporada 2014-15

Este año la UD Collerense cumplía su quinta temporada en la máxima categoría. Esta vez sufrió hasta el final para mantenerse, pero logró una 14ª posición (de 16) que salvó al equipo de ocupar una de las dos plazas de descenso directo. Mientras tanto, en Segunda División hacía acto de presencia un equipo balear después de dos temporadas de sequía: la AD Son Sardina, que en su debut en la categoría acabó ocupando la octava plaza y conservó la categoría sin problemas.

Mientras tanto, la Liga Autonómica se redujo nuevamente y pasó de 11 a 9 equipos. El filial de la UD Collerense fue el campeón en un igualado campeonato y aceptó el ascenso de categoría.

La Liga Regional, en cambio, aumentó de 12 a 15 equipos. El campeón fue un equipo de nuevo cuño esta temporada: el Athletic Marratxí, que desde su creación apostó con fuerza por el fútbol femenino y nada más nacer se impuso con autoridad. En cuanto a la Copa Federación se la adjudicó, por quinta vez, el filial de la UD Collerense.

En cuanto a altas y bajas las cifras fueron más moderadas que en la temporada pasada. Hubo cinco incorporaciones: el ya mencionado Athletic Marratxí, Interplà FC, CD Llosetense, CE Palmanyola i CF Pollença i Port. En cambio, desaparecieron cuatro equipos: CE Campos, CD Palma Son Gotleu, CF Port de Pollença y CD Soledad. Como en otras ocasiones algunos casos eran en realidad cambios de titularidad; así fue el caso del CF Pollença i Port, que relevaba al CF Port de Pollença después de un proceso de fusión.

Temporada 2015-16

El hecho más destacado de este año fue el descenso de la UD Collerense al quedar colista de la clasificación. En total estuvo siete temporadas consecutivas en Primera División, desde 2009 a 2016. En Segunda División hubo dos clubes: la AD Son Sardina cursó su segunda temporada en la categoría y logró un meritorio quinto puesto, y por su lado el filial de la UD Collerense quedó octavo, lejos del descenso, pero se vio forzado a perder la categoría por el descenso del primer equipo.

La Liga Autonómica pasó de 9 a 10 equipos. Este año fue un mano a mano entre tres equipos: Athletic Marratxí, CF Santa Ponsa y CF Porto Cristo. Finalmente se impusieron las del Port, que también ascendieron a Segunda División.

La Liga Regional, en cambio, adelgazó de 15 a 12 equipos. Los primeros puestos estuvieron copados por tres filiales: ADS Serralta, Athletic Marratxí y el cuarto equipo de la UD Collerense (el tercero jugaba en autonómica). Destaca el hecho de que el filial del ADS Serralta fuera el campeón mientras el primer equipo fue colista destacado en Autonómica. En cuanto a la Copa Federación se la adjudicó, por primera vez, el CF Porto Cristo.

Este año hubo dos altas y seis bajas de equipos, un balance claramente desfavorable. Se incorporaron a la competición CD Son Ximelis i CF Vilafranca, mientras que desaparecieron Artà Atlètic, Atlético Paguera, Cercle Solleric, CD Consell, CF Pollença i Port y CD Sant Jordi. Destaca la desaparición de dos equipos históricos que, salvo alguna interrupción, habían competido desde la creación de la competición en la temporada 1996-97: Atlético Paguera y CD Sant Jordi. El conjunto de Paguera tuvo el honor de ganar el primer campeonato, pero llevaba varias temporadas fuera de la primera línea.

Temporada 2016-17

CF Sporting de Mahón, 2017 (www.menorcaaldia.com)

Después de siete temporadas no hubo representación balear en Primera División. La UD Collerense había descendido y jugaba en Segunda, al igual que la AD Son Sardina. Ambos clubes hicieron una buena temporada, pero no tuvieron opciones de ascenso y vivieron su duelo particular para dirimir quién era el mejor equipo de las islas. Finalmente la diferencia fue mínima: las sardineras acabaron quintas y las del Coll, sextas: un sorpasso deportivo que, en realidad, no fue a mayores. Mientras tanto el recién ascendido CF Porto Cristo volvió a sufrir la maldición del tercero en discordia: fue colista y descendió. Nuevamente el fútbol femenino balear era dominado por dos entidades y a gran diferencia del resto, sin dejar lugar a un tercero en discordia ni por asomo.

La Liga Autonómica pasó de 10 a 11 equipos. El campeonato fue un mano a mano entre el CF Sporting de Mahón y el novel FC Mallorca Toppfotball, del que salieron vencedoras las menorquinas que además ascendieron a Segunda. Más atrás se situaba el Athletic Marratxí y el filial de la UD Collerense, cuyo fútbol base ya no se imponía con la contundencia de antaño al resto de conjuntos debido al afloramiento de canteras alternativas, especialmente la de la AD Son Sardina. Un fenómeno, en todo caso, positivo.

La Liga Regional pasó de 12 a 14 equipos y se impuso ajustadamente el CF Bunyola sobre el tercer equipo de la UD Collerense por mejor promedio de goles. En cuanto a la Copa Federación se la adjudicó, por primera vez, el Athletic Marratxí.

Mallorca Toppfotball, 2018 (www.mallorcatoppfotball.no)

En el capítulo de altas y bajas, en total hubo seis incorporaciones: Esportiu sa Vileta, Sa Fortalesa UE, FC Mallorca Toppfotball, Pòrtol FC, CE Sineu y Sporting Son Ferrer. En cuanto a bajas, hubo tres: CE Palmanyola, CF Santa Ponsa y ADS Serralta. Destaca con luz propia la novedad del FC Mallorca Toppfotball por tratarse de un club-academia exclusivamente femenino para la formación de jugadoras noruegas residentes temporalmente en la isla[9].

Temporada 2017-18

Los tres equipos baleares de Segunda División repitieron el mismo guión de las últimas temporadas: la UD Collerense quedó tercero, a escasa distancia del liderato que daba paso a la fase de ascenso; la UD Son Sardina fue octavo, en tierra de nadie; y finalmente el tercero, el debutante CF Sporting de Mahón, cumplió con la tradición del tercer equipo en discordia al quedar penúltimo y descender nada más debutar. Quedaba clara la jerarquía de los dos grandes clubes, a gran distancia del resto.

En Liga Autonómica hubo 13 equipos. Se impuso por un estrecho margen el FC Mallorca Toppfotball al Athletic Marratxí y ascendió a Segunda División. Las de Marratxí habían encadenado tres temporadas rozando el campeonato y el ascenso a Segunda, sin lograrlo, y al final de esta temporada desaparecieron.

CD Atlético Baleares, 3 de septiembre de 2018 (www.atleticobaleares.com)

En la Liga Regional se redujo a 11 equipos y se impuso el tercer equipo de la UD Collerense. En cuanto a la Copa Federación se la adjudicó, por segunda vez, el CF Porto Cristo.

En cuanto a altas y bajas la estabilidad fue casi absoluta y sin apenas novedades. Hubo solo dos altas: UE Porreres y Santanyí CF, y la única desaparición fue el UEF Santa María, que además reapareció en la temporada siguiente.

Temporada 2018-19

De la temporada en curso la principal novedad es la aprobación por la RFEF de una reestructuración de las categorías nacionales y la creación de la Primera B entre la Primera y la Segunda División. Según la nueva disposición, los cuatro primeros clasificados y los mejores quintos de los diferentes grupos ascenderían a la nueva categoría. Además no habrá descensos a regional esta temporada, lo cual garantiza que al menos tres equipos baleares seguirán en categorías nacionales, pero no sabemos en cuáles (Primera, Primera B o Segunda).

Dicho esto poco podemos añadir a nivel de resultados, pues las competiciones se iniciaron hace pocas semanas. En Segunda División vuelven a competir tres equipos y está por ver si se mantiene la tónica de los dos grandes (UD Collerense y AD Son Sardina) y si el tercero recién ascendido (FC Mallorca Toppfotball) logra mejor resultado que sus predecesores hasta la fecha en su debut. Una cosa tiene asegurada: la permanencia, gracias a la futura reestructuración de las categorías nacionales.

La Liga Autonómica tiene 11 equipos (dos menos que el año pasado). El principal candidato al ascenso es un equipo de nueva creación: el CD Atlético Baleares, que vuelve a tener sección femenina después de la ya existente en la temporada 1984-85[10]. La mala noticia ha sido la desaparición de dos de los equipos más fuertes de los últimos años, Athletic Marratxí y CF Porto Cristo. La Liga Regional tiene 16, con cinco participantes más respecto el año pasado y también cinco de ellos son filiales.

Sí podemos reseñar que se ha producido un aumento espectacular de equipos, con hasta diez altas: UE Alaró, CD Atlético Baleares, PE s’Arenal (que sustituye a la UD Arenal), CD Cardassar, Colegio San Pedro, CE Felanitx, Recreativo La Victoria, UEF Santa Maria y CD San Roque y la UE Sami, de Ciutadella (Menorca). Por otro lado han habido cinco bajas: UD Arenal, Bunyola FC y Esportiu sa Vileta, además de las reseñadas de Athletic Marratxí y CF Porto Cristo.

Conclusiones

El fútbol femenino es hoy un fenómeno emergente en Baleares y en paralelo al resto del Estado. Se equipara paulatinamente con su homólogo masculino, de acuerdo con su creciente práctica y la reivindicación de vivirlo más allá de un papel pasivo como aficionado o espectador. En esta segunda época (1996-2018), aún en curso, el fútbol femenino balear muestra unas pautas generales que comparten muchos puntos con las que se dan en el resto del Estado, mientras otras son más acentuadas.

Después de las experiencias frustradas anteriores de los años 70 (casi residual) y años 80 (más lograda, pero frustrada a largo plazo), el fútbol femenino balear ha vivido desde 1996 un despliegue constante. Su desarrollo se encuentra en estos momentos en una fase de expansión indiscutible en todos los terrenos y en una progresiva equiparación con el masculino, aunque la distancia sigue siendo considerable.

Papel federativo

El apoyo de la Federació de Futbol de les Illes Balears actualmente es total en ese aspecto, libre de los atávicos prejuicios y resquemores que en buena parte lastraron el proceso iniciado y frustrado en los años 80. Muestra de ello son las selecciones de base, que compiten de tú a tú con otras regiones y con resultados deportivos y formativos excelentes. Hay que remarcar igualmente el papel creciente de la mujer en los colectivos arbitrales y de entrenadores, complementarios e indisociables a su práctica, y el constante aumento de licencias federativas.

Los medios de comunicación

La presencia en los medios de comunicación locales también ha mejorado, aunque en fechas mucho más recientes y más gracias a los éxitos de la selección nacional que de los clubes locales. Por ejemplo, entre 2014 y 2016 el único equipo balear en máxima categoría nacional era la UD Collerense; sin embargo, la atención recibida siempre fue mucho menor que la que recibió el RCD Mallorca, entonces en Segunda División. Por no hablar de la misérrima cobertura recibida por equipos femeninos de Segunda División, infinitamente menor que la de otros clubes de Tercera División o Regional Preferente masculina (cuarto o quinto escalón de competición, respectivamente).

El público

Donde todavía hay mucho camino por recorrer es en la asistencia de público, masiva últimamente en partidos de la Primera División femenina, pero todavía escasa en divisiones inferiores. Aun así, este problema es común al resto del Estado. Sí ha habido un cambio en la actitud, mucho más abierta y tolerante comparada con la registrada décadas atrás.

Dinámica interna de los equipos

El funcionamiento de los equipos femeninos en tanto que grupo humano tiene una particularidad que los diferencia de los masculinos: se crean sin una planificación previa que sí es habitual en el resto de áreas deportivas de cada club. En el fútbol femenino es muy frecuente el traspaso o traslado de equipos en bloque, en parte por preferencias de las jugadoras, y en parte por la insuficiente respuesta de la mayoría de clubes que no proporcionan una mínima estructura para el crecimiento en igualdad de condiciones que el masculino. Al surgir por vínculos de amistad (si el bloque es novel) o de carácter deportivo (si es un equipo ya existente y que migra desde otro club que ha descartado la sección) cuando este bloque desaparece la sección desaparece por falta de una estructura que dé continuidad al proyecto.

En la mayoría de ocasiones el equipo femenino fundacional no logra desplegarse con una estructura de fútbol base profesionalizada, que haga crecer su presencia dentro del club, y que termina por convertir el equipo femenino en un colectivo aparte, diferenciado del resto y que a la mínima crisis o cambio de planificación deportiva acaba disolviéndose o marchándose a otro sitio, lo cual hace que el proceso vuelva a empezar desde cero y sin un avance real.

Además, en momentos de crisis de los clubes, sea de índole deportiva o económica, el recorte siempre recaía sobre el eslabón más débil, y este suele ser el equipo femenino que desaparece en su totalidad. Este fenómeno afecta indistintamente a cualquier tipo de equipo, incluso a los de más tradición y mejor palmarés. Luego el club superaba dicha crisis; pero no se recomponía el equipo o se hacía con un potencial muy inferior. Parte de culpa de esta situación la ha tenido la falta de mujeres en cuadros técnicos directivos que ayuden a cambiar la situación (aparte de la imprescindible sensibilización de los hombres), aunque en los últimos años esto ha ido cambiando para mejor.

Secciones y clubes

Al igual que en los años 80, los clubes exclusivamente femeninos han sido una rara avis y tradicionalmente se ha preferido crear el equipo dentro de la infraestructura de un club tradicionalmente masculino, a pesar de que la experiencia no siempre es la mejor y así nos lo dice la historia, temporada tras temporada. El principal obstáculo para su desarrollo como clubes autónomos es el económico y arrastrar una afición todavía muy escasa hasta fechas recientes, lo cual las obliga a acogerse a los clubes de más tradición. Se ha dado algún caso exitoso muy recientemente, como es el caso del Mallorca Toppfotball, creado en 2016 en Alcúdia (Mallorca) con un novedoso formato de club-academia para la formación de jugadoras provenientes de Noruega (aunque también tiene jugadoras locales), que en tan solo dos años ha conseguido encaramarse a la Segunda División. Pero es un caso aislado y su pervivencia está por ver.

Un muro infranqueable

La competición balear crece a nivel local de una manera lenta pero progresiva, con algún parón puntual pero que se recupera al poco tiempo. Sin embargo se encuentra un muro casi infranqueable cuando llega a las categorías nacionales, a causa del incremento de gastos de desplazamiento (el factor insular es determinante, mucho más que en otros casos) y los compromisos de difícil conciliación (trabajo, estudios o familia), todavía de mayor peso que en el caso masculino. A ello hay que añadir la inexistencia del profesionalismo ni de una remuneración económica, que dificulta la dedicación de un tiempo mayor para poder participar en categorías de alto nivel, e incluso les cuesta dinero.

Jerarquía por equipos

En líneas generales el fútbol femenino en Baleares ha tenido unas jerarquías muy marcadas desde los inicios con clubes que han marcado la pauta desde los inicios. La tónica general ha sido que dos entidades hayan dominado el panorama futbolístico femenino, con gran diferencia sobre el resto; en algún momento la dupla se ha convertido en monopolio, pero han sido lapsos muy breves. Cuando ha habido un relevo de equipos protagonistas con frecuencia se mantenían las mismas jugadoras, y apenas cambiaba la situación más allá del nombre de los clubes protagonistas.

Así, como principal dominador de la competición en Mallorca, después de unas primeras temporadas con dominio del CD Platges de Calvià, su sucesor hasta la fecha ha sido la UD Collerense, que en algunos momentos ha llegado a ostentar el monopolio casi absoluto en todas las categorías a medida que la competición regional se ha ido desplegando. En cuanto al papel de segundo dominador los movimientos han sido mucho mayores y, por orden cronológico, lo han ostentado los equipos siguientes: CD Marratxí, BEA sa Pobla, CD Soledad, CD Son Cotoner, Sporting Ciutat de Palma y, finalmente, AD Son Sardina. Los intentos por consolidar un tercer espacio (RCD Mallorca o Athletic Marratxí, entre otros), hasta ahora, han sido infructuosos.

En cuanto al resto de islas, Menorca y Eivissa han carecido de competición local hasta fechas recientes. La creación de la Liga Autonómica en 2009 tuvo precisamente como objetivo extender la competición a todo el archipiélago, y por ello se estableció que hubiera al menos un club del resto de islas (excepto Formentera). Para ello se organizó un equipo de cada isla, el cual ha aglutinado las principales fuerzas de cada una de ellas. Previamente ya existía en ambas una estructura competitiva de fútbol sala, lo cual ha favorecido la llegada al fútbol 11 de jugadoras con garantías suficientes de adaptación; la integración fue un éxito; tanto es así, que un equipo de sendas islas ha logrado ascender a categorías nacionales (aunque fuese brevemente).

En Menorca todo el movimiento ha pivotado en torno al CF Sporting de Mahón (antes CF Sporting Mahonés); mientras, en Eivissa el aglutinador tradicional ha sido el CD Atlético Jesús. La asignatura pendiente en ambas islas es lograr que el movimiento futbolístico deje de estar centralizado en un solo club; en Eivissa se intentó con la competición regional propia entre 2011 y 2013, sin éxito, y en Menorca se ha intentado recientemente con el UE Sami (Ciutadella), cuyo resultado aún está por ver.

Jerarquía por islas

Es indiscutible que Mallorca ha tenido un peso mayoritario en todo este proceso, por no decir absoluto, hasta fechas recientes. La competición regional y su progresión en divisiones nacionales ha estado casi enteramente copada por clubes de la isla mayor. Hay que señalar que desde el principio el continuo surgimiento de equipos ha estado bastante repartido a lo largo y ancho de la geografía mallorquina. Eso sí: casi todos los que han alcanzado un primer nivel deportivo están concentrados en la capital Palma y el municipio limítrofe de Calvià.

En Menorca y las Pitiusas los movimientos fueron insuficientes para crear una estructura de competición local, y solo la creación de la Liga Autonómica en 2009 a instancias de la Federación ayudó a incorporar al resto de islas, aunque fuera con un solo equipo de cada. Pero ello ayudó a dinamizar un proceso que culminó en el caso de Eivissa con la creación en 2011 de una competición local, muy repartida geográficamente entre municipios de toda la isla, pero que desapareció en 2013 y no ha podido ser recuperada. Mientras tanto, en Menorca no ha cristalizado ninguna iniciativa hasta la fecha y casi toda la actividad se ha reducido a la capital, Maó.

Los antiguos protagonistas

En esta segunda etapa puede hablarse de un recomienzo partiendo casi de cero, pues los principales protagonistas de los años 80 han tenido un papel más bien discreto. Quien fuera el primer dominador del fútbol femenino insular entre 1981 y 1984, el CIDE, nunca volvió a inscribir equipo femenino. Por su parte en Santa Maria del Camí no volvió a haber equipo hasta 2008 y en Bunyola hasta 2012, y en ambos casos han estado muy lejos del papel preponderante que lograron antaño. El CD Atlético Baleares, campeón regional en 1985, ha recuperado muy recientemente la sección y su potencial es aún una incógnita. Finalmente, la barriada palmesana de Génova tuvo equipo femenino tres temporadas a través del CD Génova (2008-11) y el Recreativo San Agustín (2011-12).

El papel (ausente) de los grandes clubes

Los grandes clubes masculinos, al igual que en los años 80, tuvieron un papel más bien testimonial y protagonizaron participaciones tan breves como desafortunadas. Incursiones como las de la UD Poblense (1999-2002 y 2010-13) o el CF Sóller (2003-04) fueron anecdóticas y nunca llegaron a tener la fuerza conferida dentro de su estructura, en donde no fueron más que un simple apéndice como en muchos otros clubes. El caso del CD Manacor (2005-07) fue fugaz pero destacado, ya que llegó a ascender a categoría nacional; pero paradójicamente desapareció a causa de ello.

Un capítulo aparte merece el caso del RCD Mallorca. El club bermellón es una Sociedad Anónima Deportiva de vastos recursos económicos, gran proyección deportiva y social y larga tradición deportiva: desde su fundación en 1916 ha sido el principal club deportivo de las islas y goza de un extenso palmarés, sobre todo en las décadas de 1990 y 2000. Cuando funda su equipo femenino en la temporada 2008-09 el club estaba en Primera División y disputando la Copa de la UEFA, es decir, en un momento deportivo y económico dulce; sin embargo, desde el principio la apuesta por la sección femenina nunca tuvo solidez.

Desde el principio la filosofía de la sección fue la creación de un equipo potente pero sin crear ninguna estructura de fútbol base propia, viviendo año tras año de fichar del resto de canteras locales gracias al tirón de la institución. En su primera temporada (2008-09) ya tuvo la opción de ascender a Liga Nacional, pero renunció a ello a pesar de manejar millones de euros en presupuesto[11]. Sí logró subir a Segunda División en la temporada 2010-11, pero la planificación fue tan desastrosa que bajó en la 2011-12 después de 23 derrotas en 26 partidos. Finalmente fue disuelto en 2013, sin haber logrado ser una alternativa firme a los grandes clubes y sin haberle dado un mínimo relieve en el conjunto del club. Hay que decir que esas temporadas fueron convulsas y difíciles para el RCD Mallorca a todos los niveles, que acabó descendiendo a Segunda División después de 16 temporadas en Primera; aunque ello no supuso la desaparición del filial ni del fútbol base: solo el femenino desapareció. En fin, muchos aficionados ni supieron de su existencia.

Que el principal club de fútbol de las islas adoptase esta actitud tan escasamente planificada no contribuyó a dar ningún empuje al fútbol femenino, e incluso fue un obstáculo para los principales clubes y sus canteras, que cada año veían como sus mejores jugadoras fichaban por el equipo bermellón atraídos por su innegable impacto social. Máxime cuando casi todos los clubes de Primera y Segunda División A empezaban entonces a interesarse por el fútbol femenino y constituían su sección propia.

Finalmente, la última incursión ha sido la del CD Atlético Baleares (2018), fundado en 1920 y principal rival del RCD Mallorca a nivel insular. Es tan reciente en el tiempo que es imposible valorarla con un mínimo de perspectiva. Aunque de buenas a primeras el proyecto se ha querido vender como serio, ambicioso y con intención de llegar muy alto, aún es pronto para hacer una valoración con suficiente perspectiva.

En Menorca el principal club de la isla hasta su desaparición, el CF Sporting Mahonés, creado en 1974 y desaparecido en 2012, tuvo una sección durante tres temporadas hasta su desaparición que luego ha tenido continuidad bajo otras denominaciones. En cambio en Eivissa el principal club de la isla, la UD Ibiza, fundado en 1957, no ha llevado a cabo ninguna iniciativa al respecto.

Epílogo

La UD Collerense que se impuso al FC Barcelona (2–1) en octavos de la Copa de la Reina, 2 de mayo de 2010 (www.futbolbalear.es)

La condición de deporte rey del fútbol ha sido, en realidad, un arma de doble filo para las féminas y con el que no se han encontrado en otros deportes. La firme implementación social del fútbol como deporte exclusivamente masculino por tradición, por los hábitos sociales continuados durante décadas, su omnipresencia en todos los ámbitos y la parafernalia de negocio y marketing que lo envuelve dificultan en sumo grado modificar el rumbo de un transatlántico deportivo-social, sin apenas margen de maniobra. Mientras en otros deportes (al menos, a nivel de selección) el progreso logrado es patente, las mujeres futbolistas aún chocan con unos hábitos firmemente establecidos que les impiden progresar como sus homólogas de otros deportes. Alcanzar un mínimo reequilibrio de la situación se antojaba imposible no hace mucho y aún queda un buen trecho por recorrer a todos los niveles.

Palmarés

Primera División (Superliga)

|

Temporada

|

Participantes

|

Clasificación

|

|

1996 – 2009

|

No hubo

|

—

|

|

2009-10

|

UD Collerense

|

5º (1ª fase), 2º (2ª fase)

|

|

2010-11

|

UD Collerense

|

6º (1ª fase), 2º (2ª fase)

|

|

2011-12

|

UD Collerense

|

12º (de 18)

|

|

2012-13

|

UD Collerense

|

13º (de 16)

|

|

2013-14

|

UD Collerense

|

10º (de 16)

|

|

2014-15

|

UD Collerense

|

14º (de 16)

|

|

2015-16

|

UD Collerense (descenso)

|

16º (de 16)

|

|

2016 – 2019

|

No hubo

|

—

|

Segunda División (Primera Nacional)

|

Temporada

|

Participantes

|

Clasificación

|

|

2001-02

|

CD Platges de Calvià

|

2º

|

|

2002-03

|

CD Platges de Calvià, UD Collerense

|

2º, 3º

|

|

2003-04

|

UD Collerense, CD Platges de Calvià, AE Serverina (desap.)

|

2º, 3º, 14º

|

|

2004-05

|

UD Collerense, BEA sa Pobla (renun.), CE Algaida (desc.)

|

2º, 3º, 13º

|

|

2005-06

|

UD Collerense, CD Soledad-Paguera, CD Son Roca (desap.)

|

2º, 3º, 14º

|

|

2006-07

|

CD Soledad-Paguera, UD Collerense, CD Manacor (desap.)

|

5º, 7º, 13º

|

|

2007-08

|

UD Collerense, CD Son Cotoner

|

2º, 6º

|

|

2008-09

|

UD Collerense (ascenso), Sporting Ciutat de Palma

|

1º, 8º

|

|

2009-10

|

Sporting Ciutat de Palma, UD Collerense B (desc.), Atlético Paguera (desc.)

|

9º, 13º, 14º

|

|

2010-11

|

Sporting Ciutat de Palma, CD Atlético Jesús (desc.)

|

4º, 13º

|

|

2011-12

|

Sporting Ciutat de Palma (renun.), RCD Mallorca (desc.)

|

2º, 14º

|

|

2012-13

|

No hubo

|

—

|

|

2013-14

|

No hubo

|

—

|

|

2014-15

|

AD Son Sardina

|

8º

|

|

2015-16

|

AD Son Sardina, UD Collerense B (desc.)

|

5º, 8º

|

|

2016-17

|

AD Son Sardina, UD Collerense, CF Porto Cristo (desc.)

|

5º, 6º, 14º

|

|

2017-18

|

UD Collerense, AD Son Sardina, CF Sporting de Mahón (desc.)

|

3º, 8º, 13º

|

|

2018-19

|

UD Collerense, AD Son Sardina, FC Mallorca Toppfotball

|

en curso

|

Copa de la Reina

|

Temporada

|

Participantes

|

Eliminatoria

|

|

1996 – 2009

|

No hubo

|

—

|

|

2009-10

|

UD Collerense

|

1/8 final

|

|

2010-11

|

UD Collerense

|

1/8 final

|

|

2011 – 2018

|

No hubo

|

—

|

Liga Autonómica (Baleares)

|

Temporada

|

Campeón

|

|

2009-10

|

CD Atlético Jesús

|

|

2010-11

|

RCD Mallorca

|

|

2011-12

|

UD Collerense B

|

|

2012-13

|

Sporting Ciutat de Palma

|

|

2013-14

|

AD Son Sardina

|

|

2014-15

|

UD Collerense B

|

|

2015-16

|

CF Porto Cristo

|

|

2016-17

|

CF Sporting de Mahón

|

|

2017-18

|

FC Mallorca Toppfotball

|

Liga Regional (Mallorca)

|

Temporada

|

Campeón

|

|

1996-97

|

CE Paguera

|

|

1997-98

|

CD Platges de Calvià

|

|

1998-99

|

CD Platges de Calvià

|

|

1999-00

|

CD Platges de Calvià

|

|

2000-01

|

CD Platges de Calvià

|

|

2001-02

|

UD Collerense

|

|

2002-03

|

AE Serverina

|

|

2003-04

|

CE Algaida

|

|

2004-05

|

UD Collerense B

|

|

2005-06

|

UD Collerense B

|

|

2006-07

|

UD Collerense B

|

|

2007-08

|

UD Collerense B

|

|

2008-09

|

UD Collerense B

|

|

2009-10

|

CD Santa Maria

|

|

2010-11

|

CF Pilares La Soledad

|

|

2011-12

|

CE Algaida

|

|

2012-13

|

UD Collerense C

|

|

2013-14

|

UD Collerense C

|

|

2014-15

|

Athletic Marratxí

|

|

2015-16

|

ADS Serralta B

|

|

2016-17

|

Bunyola CF

|

|

2017-18

|

UD Collerense C

|

Copa Federación Mallorca

|

Temporada

|

Campeón

|

|

2006-07

|

UD Collerense B

|

|

2007-08

|

UD Collerense B

|

|

2008-09

|

UD Collerense B

|

|

2009-10

|

CE Algaida

|

|

2010-11

|

CD s’Horta

|

|

2011-12

|

CE Algaida

|

|

2012-13

|

UD Collerense (*)

|

|

2013-14

|

AD Son Sardina

|

|

2014-15

|

UD Collerense C

|

|

2015-16

|

CF Porto Cristo

|

|

2016-17

|

Athletic Marratxí

|

|

2017-18

|

CF Porto Cristo

|

(*) Se jugó en modalidad Fútbol-7

Liga Regional (Eivissa)

|

Temporada

|

Campeón

|

|

2011-12

|

SCR Peña Deportiva

|

|

2012-13

|

CF San Rafael

|

Copa Federación (Eivissa)

|

Temporada

|

Campeón

|

|

2012-13

|

CF San Rafael

|

Principales equipos

|

Equipo

|

Duración

|

|

Atlético Paguera

|

1996-2005 / 2008-15

|

|

CD Sant Jordi

|

1996-98 / 2003-15

|

|

CE Algaida

|

1997

|

|

CD Platges de Calvià

|

1997-2004

|

|

BEA sa Pobla

|

1997-2006

|

|

AE Serverina

|

1998-2004

|

|

Esportiu sa Vileta

|

1998-2008

|

|

CD Son Roca

|

1998-2006 / 2008-09

|

|

UD Collerense

|

1999

|

|

SCD Independiente

|

1999

|

|

CF Port de Pollença

|

2004-14

|

|

CD Manacor

|

2005-07

|

|

AD Son Sardina

|

2006

|

|

CD Son Cotoner

|

2006-08

|

|

CD s’Horta

|

2006-13

|

|

CD Palma Son Gotleu

|

2007-14

|

|

Sporting Ciutat de Palma (1)

|

2008-13

|

|

RCD Mallorca

|

2008-13

|

|

Cercle Solleric (2)

|

2008-15

|

|

CD Atlético Jesús

|

2009

|

|

CF Porto Cristo

|

2009-18

|

|

CF Pilares la Soledad

|

2010-16

|

|

ADS Serralta

|

2010-16

|

|

UEF Santa Maria (3)

|

2013

|

|

CF Sporting de Maó (4)

|

2013

|

|

Bunyola CF (5)

|

2013-18

|

|

Athletic Marratxí

|

2014-18

|

(1) Surgido por fusión del CD Son Cotoner

(2) Sucesor del CF Sóller (2003-04) y UD Sollerense (2004-08)

(3) Surgido por fusión del CD Santa María (2008-13)

(4) Sucesor del CF Sporting Mahonés (2009-12) y Sporting Illa de Menorca (2012-13)

(5) Sucesor del SD Joventut Bunyola (2012-13)

Bibliografía

Páginas web

– Federació de Futbol de les Illes Balears, www.ffib.es

– Mallorca Regional, http://mallorcaregional.blogspot.com

Prensa

– Diari de Balears

– Diario de Mallorca

– Última Hora

Prensa digital

– Deporte Balear, www.deportebalear.com

– Fútbol Balear, www.futbolbalear.es

– InfoBalear, www.infobalear.com

– Sports de ca nostra, www.sportsdecanostra.com

[1] Diez cosas que quizá no sabías del UD Collerense. LaLiga.es, 20 de noviembre de 2015

[4] El presidente del Paguera confirma que ya hay acuerdo de fusión con el Soledad. Infobalear.com, 18 de mayo de 2005

[5] Son Roca, lo importante es participar. Infobalear.com, 11 de febrero de 2006

[6] El Soledad y el Collerense llegan al primer tercio de la Liga con una trayectoria muy discreta. Infobalear.com, 18 de noviembre de 2006

[8] El equipo Femenino del At. Paguera jugará en 1ª Nacional. Futbolbalear.es, 9 de julio de 2009

[9] Su sitio web solo está en noruego e inglés y solo algunos textos están en un castellano muy básico, lo cual lo convierten en un caso peculiar.

[10] El Atlético Baleares presenta su equipo femenino. Última Hora, 6 de agosto de 2018

[11] La Fundació Illesport niega la subvención al Atlético Paguera femenino de fútbol. Futbolbalear.es, 4 de septiembre de 2009

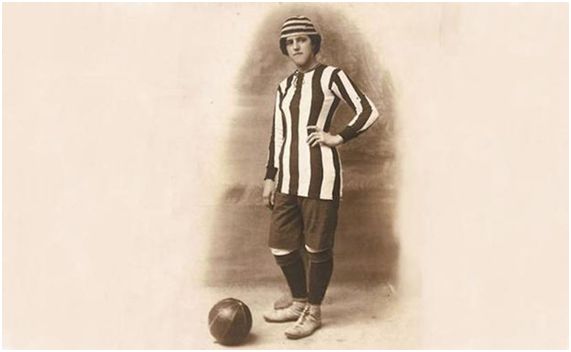

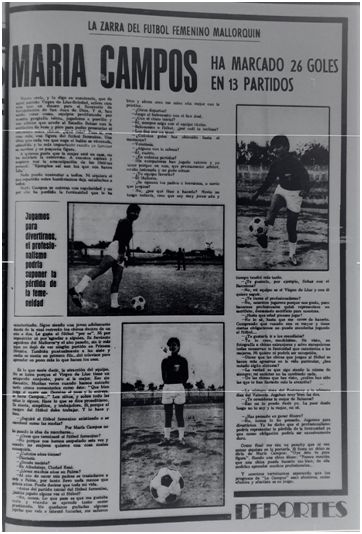

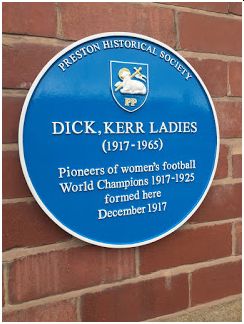

Las Dick, Kerr Ladies jugaron su primer partido oficial el día de Navidad de 1917 en Deepdale, entonces hogar de Preston North End, en Lancashire. Frente a 10.000 personas nada menos. Las ganancias del partido se donaron a un hospital local.

Las Dick, Kerr Ladies jugaron su primer partido oficial el día de Navidad de 1917 en Deepdale, entonces hogar de Preston North End, en Lancashire. Frente a 10.000 personas nada menos. Las ganancias del partido se donaron a un hospital local. La FA ordenó a todos los clubes miembros que no permitiesen partidos femeninos en sus campos. En consecuencia, la inmensa mayoría de los equipos formados durante la década de los años 10 se quedaron en el camino, sin embargo, las Dick, Kerr Ladies, que tenían campo propio, continuaron jugando contra toda adversidad hasta 1965.

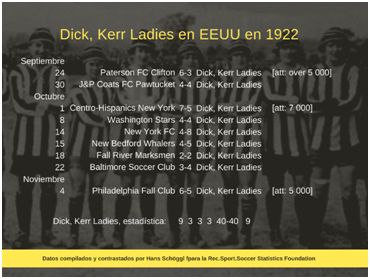

La FA ordenó a todos los clubes miembros que no permitiesen partidos femeninos en sus campos. En consecuencia, la inmensa mayoría de los equipos formados durante la década de los años 10 se quedaron en el camino, sin embargo, las Dick, Kerr Ladies, que tenían campo propio, continuaron jugando contra toda adversidad hasta 1965. Las Dick, Kerr Ladies jugaron su primer partido de la gira contra Paterson Football Club el domingo 24 de septiembre de 1922, perdieron 6-3, el sábado 30, empataron con el J & P Coats FC 4-4 en Pawtucket, y al día siguiente, perdieron por dos goles, 7-5, en la ciudad de Nueva York ante Centro-Hispano.

Las Dick, Kerr Ladies jugaron su primer partido de la gira contra Paterson Football Club el domingo 24 de septiembre de 1922, perdieron 6-3, el sábado 30, empataron con el J & P Coats FC 4-4 en Pawtucket, y al día siguiente, perdieron por dos goles, 7-5, en la ciudad de Nueva York ante Centro-Hispano.

Fuente: @dickkerrcup

Fuente: @dickkerrcup

Mediante este artículo pretendo compartir mi experiencia jugando futbol y la importancia que tiene en la actualidad.

Mediante este artículo pretendo compartir mi experiencia jugando futbol y la importancia que tiene en la actualidad. Cuando regresé a casa decidí darle un cambio a mi vida, tomarme más en serio el fútbol, dejé de verlo como un deporte y lo convertí en mí pasión, en mi vida entera, por muy corta que sea. Me anime a entrar a un equipo femenil donde ya todo era de manera seria y semiprofesional. Mi primer año ahí fue de los mejores que llevo en el fútbol, cada año jugábamos dos torneos. En el primero afortunadamente salimos campeonas invictas. El problema empezó cuando los mismos equipos de esa liga ya no quisieron jugar contra el equipo en el segundo torneo por ser un rival muy fuerte. Y la liga no nos aceptó. Así que teníamos dos opciones ir a jugar a la capital cada quince días o meternos a una liga varonil. Fue una decisión difícil para todo el equipo pero llegamos al acuerdo de meternos a una liga varonil fue un reto importante para todas. Nos marcaban unas golizas que nos enseñaron a manejar la derrota amarga y cruel y seguir disfrutando de la victoria obtenida.

Cuando regresé a casa decidí darle un cambio a mi vida, tomarme más en serio el fútbol, dejé de verlo como un deporte y lo convertí en mí pasión, en mi vida entera, por muy corta que sea. Me anime a entrar a un equipo femenil donde ya todo era de manera seria y semiprofesional. Mi primer año ahí fue de los mejores que llevo en el fútbol, cada año jugábamos dos torneos. En el primero afortunadamente salimos campeonas invictas. El problema empezó cuando los mismos equipos de esa liga ya no quisieron jugar contra el equipo en el segundo torneo por ser un rival muy fuerte. Y la liga no nos aceptó. Así que teníamos dos opciones ir a jugar a la capital cada quince días o meternos a una liga varonil. Fue una decisión difícil para todo el equipo pero llegamos al acuerdo de meternos a una liga varonil fue un reto importante para todas. Nos marcaban unas golizas que nos enseñaron a manejar la derrota amarga y cruel y seguir disfrutando de la victoria obtenida. Tal vez mi historia sea una más de tantas que existen, comprendí que el futbol femenil en México puede llegar a ser tan importante como el varonil si continua teniendo el apoyo que hasta hoy ha logrado, durante estos años he compartido la cancha con niñas y mujeres que tienen pasión por este deporte, los niños seguirán siendo los jugadores que sin esfuerzos obtengan los mejores salarios y posiciones; pero tengo fé en mí país en mi gente y espero que algún día también llenemos estadios, seamos ídolos de los pequeños y contemos con mayores recursos que los actuales.

Tal vez mi historia sea una más de tantas que existen, comprendí que el futbol femenil en México puede llegar a ser tan importante como el varonil si continua teniendo el apoyo que hasta hoy ha logrado, durante estos años he compartido la cancha con niñas y mujeres que tienen pasión por este deporte, los niños seguirán siendo los jugadores que sin esfuerzos obtengan los mejores salarios y posiciones; pero tengo fé en mí país en mi gente y espero que algún día también llenemos estadios, seamos ídolos de los pequeños y contemos con mayores recursos que los actuales.

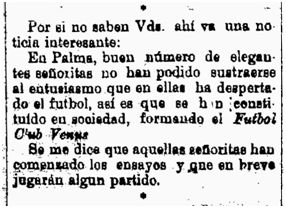

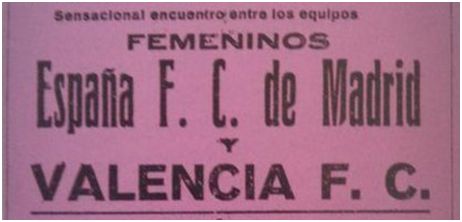

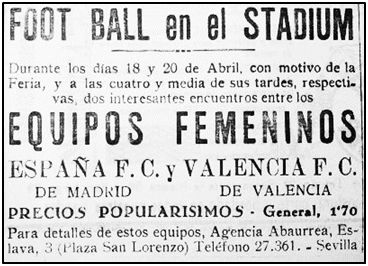

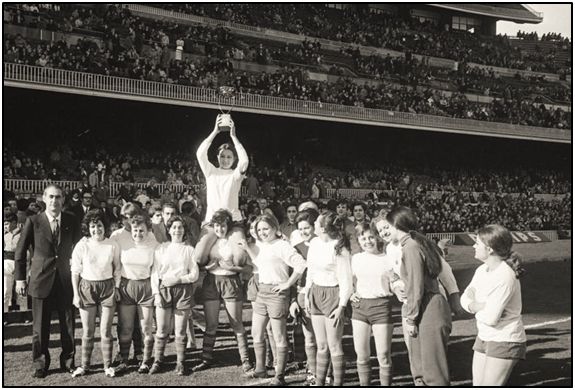

El 9 de junio de 1914 se jugó el primer partido de fútbol femenino en España entre dos combinados de un club llamado Spanish Girl´s Club, formado en Barcelona y organizado por Paco Brú Sanz (jugador del Barça y empleado del ayuntamiento de Barcelona, futuro seleccionador nacional en Amberes 1920). El presente artículo pretende recuperar la memoria de aquellas pioneras y rendirles un modesto homenaje ahora que se aproxima el debut de la selección española femenina en un Mundial.

El 9 de junio de 1914 se jugó el primer partido de fútbol femenino en España entre dos combinados de un club llamado Spanish Girl´s Club, formado en Barcelona y organizado por Paco Brú Sanz (jugador del Barça y empleado del ayuntamiento de Barcelona, futuro seleccionador nacional en Amberes 1920). El presente artículo pretende recuperar la memoria de aquellas pioneras y rendirles un modesto homenaje ahora que se aproxima el debut de la selección española femenina en un Mundial.

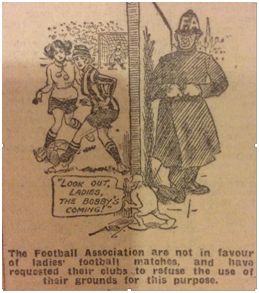

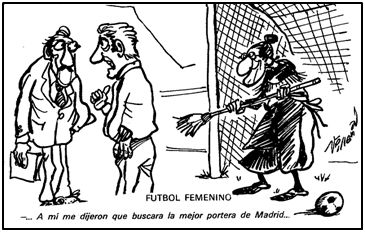

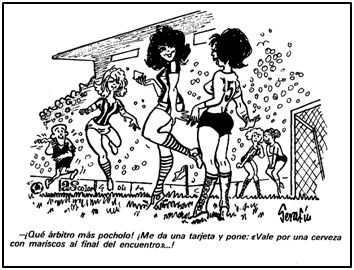

El 11 de junio aparecía otra crónica en el Mundo Deportivo, ésta aún menos afortunada que las anteriores y repleta de comentarios machistas: