Nueva aportación sobre la espantada española ante la URSS, en la Primera Eurocopa

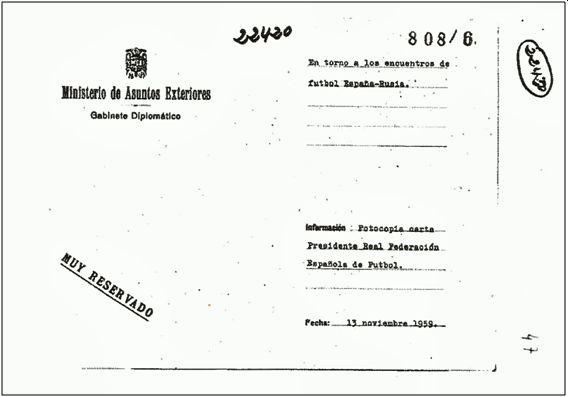

Registro documental estampillado en su día como “Muy Reservado” por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

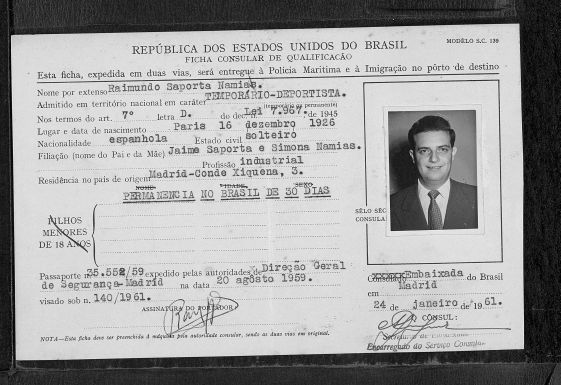

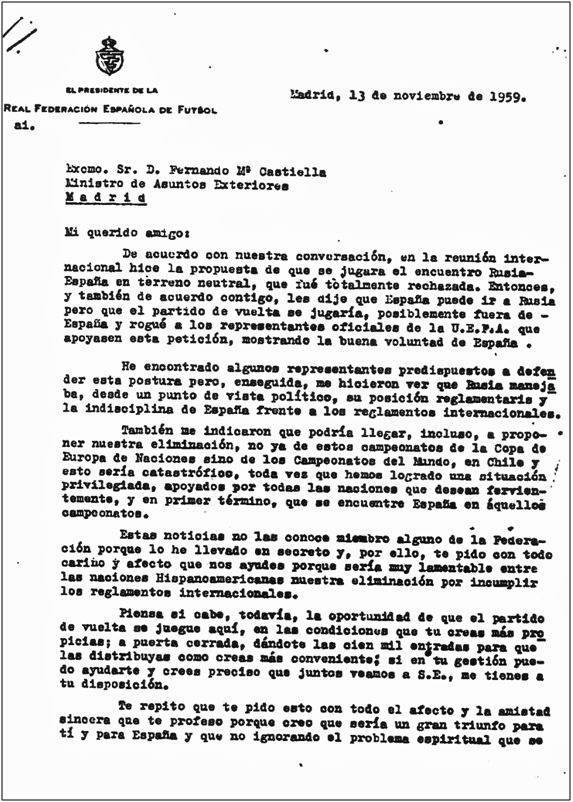

Tras publicarse el artículo “…Y España dio la espantada”, donde se daba cuenta de la deserción deportiva del equipo nacional para no enfrentarse a la Unión Soviética, Antonio Arias, cuya eficacia en el rastreo de documentación compleja ya se alabó en ocasiones precedentes, nos hizo llegar una valiosa correspondencia tipificada en su día por el Gabinete Diplomático como “MUY RESERVADA”, cuyo original se encuentra en la Fundación Francisco Franco. Se fechó el 13 de noviembre de 1959, y a su luz surgen respuestas sobre una cuestión tan opaca como para que, aún hoy, tamaño desplante siga preñado de puntos oscuros.

Corresponde a la carta dirigida por el presidente de la Federación Española de Fútbol, Alfonso de la Fuente Chaos, a su amigo y camarada Fernando Mª Castiella, Ministro de Asuntos Exteriores y uno de los hombres más influyentes entre cuantos componían aquel gobierno. Para mayor comodidad lectora, transcribimos su contenido:

“EL PRESIDENTE DE LA

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL”

Madrid, 13 de noviembre de 1959

Excmo. Sr. D. Fernando Mª Castiella

Ministerio de Asuntos Exteriores

MADRID

Mi Querido amigo:

De acuerdo con nuestra conversación, en la reunión internacional hice la propuesta de que se jugara el encuentro Rusia-España en terreno neutral, que fue totalmente rechazada. Entonces, y también de acuerdo contigo, les dije que España puede ir a Rusia, pero que el partido de vuelta se jugaría posiblemente fuera de España, y rogué a los representantes de la U.E.F.A. que apoyasen esta petición, mostrando la buena voluntad de España.

He encontrado algunos representantes predispuestos a defender esta postura pero, en seguida, me hicieron saber que Rusia manejaba, desde un punto de vista político, su posición reglamentaria y la indisciplina de España frente a los reglamentos internacionales.

También me dijeron que podía llegar, incluso, a proponer nuestra eliminación, no ya de estos campeonatos de la Copa de Europa de Naciones, sino de los Campeonatos del Mundo en Chile, y esto sería catastrófico toda vez que hemos logrado una situación privilegiada, apoyados por todas las naciones que desean fervientemente, y en primer término, que se encuentre España en aquellos campeonatos.

Estas noticias no las conoce miembro alguno de la Federación porque lo he llevado en secreto y, por ello, te pido con todo cariño y afecto que nos ayudes, porque sería muy lamentable entre las naciones Hispanoamericanas nuestra eliminación por incumplir los reglamentos internacionales.

Piensa si cabe, todavía, la oportunidad de que el partido de vuelta se juegue aquí, en las condiciones que tú creas más propicias; a puerta cerrada, dándote las cien mil entradas para que las distribuyas como creas más conveniente; si en tu gestión puede ayudarte y crees preciso que juntos veamos a S. E., me tienes a tu disposición.

Te repito que te pido esto con todo el afecto y la amistad sincera que te profeso, porque creo que sería un gran triunfo para ti y para España, y que no ignorando el problema espiritual que se te plantea, precisamente un perdón cristiano y una clara comprensión serían un buen complemento a tus triunfos recientes en Alemania, y de la paz en los Pirineos.

Espero tus noticias porque estamos convocados para otra reunión internacional en París, antes de dar ya la fecha oficial.

Yo sigo defendiendo, hasta conocer tu última decisión, que España irá a Rusia, pero que la vuelta muy posiblemente será en una nación neutral, aunque me agradaría muchísimo que nos ayudaras y que fuera en España.

Un fuerte abrazo de tu buen amigo.

Alfonso de la Fuente”

13 de noviembre de 1959. Transcurridos 360 días de silencio oficial, motivado por la nota del Delegado Nacional de Deportes, Elola-Olaso, ordenando la no participación en aquella naciente Copa Europea de Selecciones, conforme a lo dispuesto desde la “superioridad”. Y justo un mes antes de que el presidente federativo se entrevistase en París con su homónimo soviético, levantado ya el veto desde esa misma “superioridad”. Seguimos sin conocer pormenores acerca de tan ardua y procelosa tarea entre bastidores, pero el nuevo documento nos ilumina sobre la identidad del gran avalista para Alfonso de la Fuente, en su empeño por medirse ante la URSS en un campo de fútbol: el ministro de Exteriores Fernando Mª Castiella, hombre del Régimen, obviamente, aunque partidario de una mayor apertura exterior, en consonancia con cuanto desde un área fundamentalmente económica postulaba la tecnocracia del Opus Dei.

Página 1ª del escrito remitido al Ministro de Exteriores por el presidente federativo.

Esta carta, también, pone el dedo en la llaga más supurante de aquel franquismo todavía reacio a pasar página. Lo intolerable no era que una representación española viajase a Moscú para poner en juego el honor patrio, sino que los soviéticos pudieran pisar nuestro suelo, o atronase desde los altavoces del estadio Santiago Bernabéu el himno comunista. Algunos no habían librado una guerra tan cruenta para consentir tamaña vejación, veintiún años después de celebrar su victoria. Una cosa era abogar por la reconciliación interior, y otra bien distinta consentir que la “bicha” reptase impunemente por la Gran Vía, como se llegó a pespuntear desde Radio España Independiente, Estación Pirenaica, cuya redacción y micrófonos estaban mucho más cerca del macizo cárpata que de los picos Aneto, Maladeta o Monte Perdido.

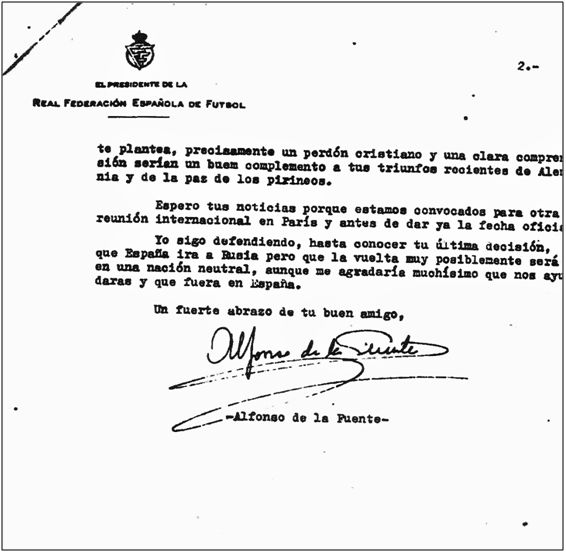

2ª página, con firma autógrafa de Alfonso de la Fuente Chaos.

Frente al bilbaíno Castiella y el madrileño De la Fuente Chaos, se alineaban, como si de otra competición se tratase, aunque ésta de índole política, José Solís Ruiz, a la sazón ministro-secretario nacional del Movimiento, o más brevemente, secretario nacional de Falange Española, de quien dependía la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes detentada por Elola-Olaso; Camilo Alonso Vega, militar de la línea más dura y Ministro de Gobernación, lo que luego sería de Interior; Luis Carrero Blanco, siempre fiel a su Caudillo y auténtico presidente del gobierno en la sombra, por más que fuera sólo Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno. Y ya más atrás, puesto que le privaban de brillo su carácter frailuno y timorato, el ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias-Salgado, imbuido por el mesiánico deber de salvar el alma de los españoles, incluso a despecho de sí mismos, tan encastillado en la idea de que la revolución bolchevique no era sino avanzadilla del Anticristo. Más en segundo plano, algún otro hombre oscuro, pero con poder, como Carlos Arias Navarro, Director General de Seguridad, que ni se tomó la molestia de responder a la solicitud federativa de tramitar documentaciones para Moscú. Obviamente, mal podía facilitar trámites de viaje quien era partidario de que éste no tuviese lugar. Demasiados obstáculos. Por ello, sin duda, De la Fuente Chaos, hombre culto, resolutivo y perspicaz, conforme habría de acreditar durante su fecunda vida profesional, se permitía el lujo de apuntar hacia el órdago, acompañado al ministro de Exteriores en una hipotética visita a Francisco Franco, quizás el más reacio a compartir palco con representantes oficiales de la Unión Soviética. Él tampoco había ganado una guerra para esto, como solían argumentar los camisas viejas falangistas ante la primera contrariedad o tropiezo.

Sorprende que la UEFA se hincase aparentemente de rodillas ante la apisonadora soviética, máxime cuando aquella primera edición europea quedó tan descafeinada por la deserción del más potente fútbol occidental. ¿Tanto les costaba entender que la nueva competición podía extinguirse en la cuna, víctima de muerte súbita? Tras la colonización que del fútbol olímpico hiciesen los países agrupados en el Telón de Acero, sólo faltaba que la Copa Europea de las Naciones se convirtiera una especie de torneo para la Europa Oriental. Menos llamativa resulta la reserva del máximo mandatario federativo: “Estas noticias no las conoce miembro alguno de la Federación, porque lo he llevado en secreto”. No ya funcionarios, sino los directivos del ente y la propia asesoría jurídica vivían ayunos sobre cuanto se gestaba bajo los manteles. Una confesa deslealtad institucional, que explica cómo la prensa extranjera advirtió tan tarde el definitivo bandazo español, una vez hecho efectivo. Y por supuesto, la ausencia de filtraciones. Cerrar el grifo informativo era fácil a este lado de los Pirineos. Para eso contaba Arias-Salgado con un ministerio, una ley de censura y enjambres de lectores revisando galeradas. Pero en Francia, Inglaterra, Suecia, Bélgica o Italia, la prensa, si no libre del todo -probablemente no lo haya sido nunca en términos absolutos- se engalanaba con ropaje de “cuarto poder”.

Las invocaciones al “perdón cristiano” y al “problema espiritual que se te plantea”, constituyen todo un aldabonazo dirigido a quien fuere entusiasta propagandista católico en tiempos juveniles, como veremos luego, o al divisionario azul, catedrático Castiella. Aunque igualmente cabían como apelación a Gabriel Arias-Salgado, libre de verse caricaturizado con un hisopo en la mano, revestido de escapularios y en perpetua genuflexión, tan sólo porque la caricatura política estuvo “desaconsejada” hasta la transición. Por otro lado, la propuesta de disputar el partido en Madrid, a puerta cerrada, no deja de tener cierto tufillo a trampa. Eso sí constituiría una inapelable victoria de los soviets, cualquiera que fuesen los guarismos del marcador tras el pitido final. ¿Honores de campo vacío al comunismo, en pleno paseo de La Castellana? ¿Hurtar a la afición semejante efeméride? Peor, muchísimo peor el remedio, sin duda, que la mismísima enfermedad. Posiblemente el responsable federativo tratara de forzar una elección entre lo malo y lo muchísimo peor. Respecto a la posibilidad de llenar el graderío con un público “de confianza”, predispuesto a ejercer de “clac”, existían precedentes. Cuando en 1943 se sancionasen tan duramente las incidencias de aquel choque copero entre Real Madrid y Barcelona, se dijo, con carácter de sentencia, que el monto de las sanciones tendría por destino la adquisición de boletos a distribuir entre organizaciones juveniles falangistas “por ser ellas claro exponente de virtudes deportivas, y para que su buen ejemplo cunda en este tipo de manifestaciones”. Alfonso de la Fuente sin duda pensaba en grupos de coros y danzas, caballeros mutilados, hermandades de alféreces provisionales, excombatientes o funcionarios de probada afección, para poblar las 100.000 localidades. Todo un comité de “bienvenida” poco benevolente con los soviéticos, al gusto de quienes más palos pudieran estar colocando en las ruedas federativas.

Sabemos de sobra cómo terminaron las cosas para la UEFA, derrotada ya nuestra Federación en su pulso. Con una pública confesión de impotencia; una soberana humillación. Lo imposible durante meses, de pronoto era abrazado como alternativa factible. “Estudien seriamente su disponibilidad a enfrentarse al equipo de la URSS en campo neutral, sea en partidos de ida y vuelta, o soló de ida, jugándose la vuelta en Madrid”, recogió el telegrama dirigido a la FEF desde Berna, en su directa traducción del francés. ¿La URSS en Madrid? Bien parece que no entendieron nada. A la luz de esta nueva prueba epistolar, resulta obvio que incluso los más viscerales anticomunistas del gobierno daban por asumible la visita a Moscú. Aquella espantada a última hora tan sólo cabría explicarse ante la negativa del órgano supranacional, o de la propia URSS, a contender durante el choque de vuelta en terreno neutral. Esa orden definitiva de retirada a cuarteles, convirtiendo en papel mojado los esfuerzos de Castiella y De la Fuente Chaos, únicamente pudo emanar del mismísimo Franco. Hombre indeciso, timorato, según sus biógrafos, pero incapaz de moverse un centímetro después de tomar cualquier determinación. Aquel que trece años antes, en plena retirada de embajadores y con las puertas de la ONU cerradas a cal y canto, asegurase en pleno delirio desde un balcón en la plaza de oriente, “tener a Europa cogida por los pies”, había decidido escarmentar a la Unión Soviética. En los despachos de la UEFA continuaban sin enterarse de que Franco no estaba listo, por el momento, para escuchar en su propia casa los compases de la Internacional.

Cuatro años después, sí se avino a hacerlo. Con John F. Kennedy en la Casa Blanca de Washington habían cambiado muchas cosas, y a toda velocidad. La Guerra Fría iba a seguir congelando aún las relaciones internacionales, pero el abismo económico y de influencia política entre occidente y Moscú, se ensanchaba cada minuto en contra del Kremlin. Kruschev, un día, perdió los papeles a zapatazo limpio en el salón de plenos de las Naciones Unidas. Luego su país también acabó perdiendo la carrera espacial, por más que partiese con ventaja. Y España habría de celebrar su primer título futbolístico absoluto, nada menos que en el estadio Bernabéu, al derrotar a la Unión Soviética.

Este capítulo de nuestra historia balompédica quedaría incompleto sin una semblanza de quienes más lucharon para distender las relaciones entre Madrid y Moscú, durante 1958, 59 y 1960. Los que, bien mirado, pusieran la primera piedra del posterior éxito deportivo continental. Sin su fracaso, pespunteado de pequeñas e insuficientes victorias, el inmovilismo característico de ciertas facciones abrazadas a Francisco Franco hubiese continuado incólume. Porque a veces incluso un fracaso arrastra corrientes de aire fresco a los rincones más polvorientos.

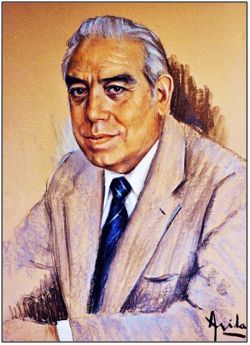

Fernando Mª Castiella con John F. Kennedy en el despacho oval de la Casa Blanca.

Fernando María Castiella y Maiz (Bilbao 9-XII-1907 – Madrid 25-XI-1976), fue además de diplomático y político durante el periodo dictatorial, catedrático de Derecho Internacional, experto en relaciones exteriores, o miembro del Tribunal Permanente de Arbitraje Internacional en La Haya, desde 1939 hasta su fallecimiento. Sus ideas aperturistas chocaron más de una vez con significados franquistas, como el propio Luis Carrero Blanco, mano derecha de Francisco Franco, por cuestiones como la libertad religiosa o el proceso descolonizador de Guinea, Río Muni, Corisco y los dos Elobey. Varios éxitos incuestionables, “sin precedentes”, por emplear la hueca elocuencia de esa época, como el ingreso de España en el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, así como la solicitud de ingreso en la Comunidad Económica Europea (1962), habrían de mantenerlo al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores desde 1957 hasta 1969.

Hijo de un oftalmólogo y de una texana proveniente de la emigración vasca a Nueva Orleans, culminó el bachillerato con matrícula de honor en todas las asignaturas. Inscrito luego en el jesuítico Centro de Estudios Superiores, futura Universidad de Deusto, se examinó como alumno libre en las Universidades de Valladolid, Zaragoza y Madrid. Tras obtener una beca ampliaría estudios en París durante dos años, y a renglón seguido, a partir de 1933, pudo especializarse en Derecho Internacional a caballo entre las facultades de Ginebra, La Haya y Cambridge. Durante ese periodo se vio envuelto, junto con otros militantes de inspiración católica, en un oscuro asunto de contrabando armamentístico desde Saint Jean de Lux, resuelto con traslado a Bilbao y apertura de expediente policial como conspirador antirrepublicano. Profesor ayudante en las materias de Derecho Público e Internacional, tras un año ejerciendo la docencia obtuvo el doctorado por la Universidad de Madrid. Y antes de concluir 1935 tendría ocasión de festejar su plaza como catedrático en la Universidad tinerfeña de La Laguna, por concurso-oposición.

Tanta brillantez estudiantil y docente no habría de impedirle una febril actividad paralela. Vicepresidente de la Confederación de Estudiantes Católicos y redactor en el “El Debate” -cabecera de la Asociación de Propagandistas Católicos- hasta dirigir la sección de política exterior, en abril de 1931 sería detenido como miembro de la Juventud Monárquica de Bilbao, para pasar algunos meses en la cárcel de San Sebastián. Como la Guerra Civil lo sorprendiese en Madrid, tuvo que permanecer oculto. Consta, por ejemplo, que durante la segunda mitad del año 1937 logró acogerse en la embajada noruega, y que finalizando febrero de 1939 pudo pasar a la zona de control franquista, donde rápidamente habría de ser designado oficial del cuerpo jurídico militar. A raíz de crearse el Instituto de Estudios Políticos (setiembre de 1939), le sería otorgada la sección de Relaciones Internacionales. Y ya en 1941, como coautor junto a José Mª de Areilza de una hoja de ruta para el naciente Régimen titulada “Reivindicaciones de España”, recibió el Premio Nacional de Literatura Francisco Franco dotado con 10.000 ptas. cifra nada desdeñable para un país hambriento y ruinoso. En dicha obra se anticipaban los ejes fundamentales de su posterior actividad personal y profesional: Recuperación de Gibraltar, y expansionismo imperialista por el Norte africano, punto, este último, sobre el que acabaría viendo una luz nueva con el paso del tiempo, siendo muy censurada su caída del caballo con respecto a la descolonización de Guinea desde reductos ideológicamente fundamentalistas.

Combatiente con la División Azul, lo hizo como soldado raso, renunciando al rango de capitán que sus estudios le conferían. Además de luchar en primera línea, fue enlace en moto y encargado de transmisiones, hasta su retorno en 1942. Rápidamente “heredó” el rango de delegado en el Servicio Exterior de Falange, que detentara Felipe Ximénez de Sandoval, depuesto tras una sonora trifulca con devotos monárquicos, trufada de acusaciones sobre su teórica homosexualidad. Sólo era cuestión de tiempo el salto a la gran política, y este llegaría tras ejercer la dirección del Instituto de Estudios Políticos, el decanato en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, e intervenir destacadamente en la conformación y articulado del Fuero de los Españoles, ley aprobada en 1945. Le esperaban la embajada en Perú (1948-51), desde donde pudo reconducir unas relaciones por demás deterioradas, hasta obtener el voto favorable del país andino a la solicitud española de ingreso en las Naciones Unidas. Y desde Lima a Roma, reemplazando al demócrata-cristiano Joaquín Ruiz Jiménez en la embajada vaticana, para culminar el hoy tan en solfa Concordato entre nuestro Estado y la Santa Sede, del que continúan derivándose privilegios para la confesión católica harto cuestionables. Un alto precio a cambio de allanar la aceptación internacional a Franco y su perpetuación en el poder.

A los éxitos ya enumerados como ministro de Asuntos Exteriores, habría que añadir la admisión de España como estado miembro del Banco Internacional de Fomento y Reconstrucción, o los acuerdos de doble nacionalidad establecidos con países de Hispanoamérica, comenzando por Chile, que en lo puramente futbolístico habría de favorecer a tantos jugadores de la otra costa oceánica. Tampoco fueron fáciles sus encuentros con el presidente galo Charles De Gaulle o su ministro de Exteriores, Couve de Murville, al conmemorarse el tricentenario del Tratado de los Pirineos (al que se alude en la carta de Alfonso de la Fuente), resueltos con mejoras sustanciales en la interrelación de dos vecinos entonces poco avenidos. Más réditos de imagen le reportó, justo es decirlo, la visita de Eisenhower a España en diciembre de 1959, cuando los Estados Unidos constituían modelo a imitar y envidia de tantísimos españoles.

Entre sus derrotas más amargas estaría el armisticio con Marruecos para la paz en Ifni (abril de 1958), donde nuestro país renunciaba al Cabo Juby, a cambio de conservar un territorio semidesértico del que también acabó apoderándose la monarquía alauita, corrido el tiempo. Y por supuesto el fracaso en las aproximaciones a Inglaterra, lastradas por el contencioso de Gibraltar, -cierre de la verja incluido, y desidia en la pretendida industrialización del territorio adyacente- así como por la mala imagen que como coautor de las “Reivindicaciones de España” seguía teniendo en el Foreign Office, desde donde aquel libro mereció la consideración de “ofensivo”. Otra derrota inicial, la relacionada a su impulso a la libertad religiosa, cuya consecuencia se tradujo en declarada enemistad personal de Carrero Blanco y los recelos suspicaces del propio Franco, acabaría convirtiéndose en relativa victoria. Porque si bien le sería rechazado el proyecto de ley sobre la “Condición jurídica de las confesiones católicas en España” (setiembre de 1964), tres años después logró incluir el concepto de “libertad religiosa” en la modificación del Fuero de los Españoles, sustituyendo la anterior y no siempre bien atendida “tolerancia de cultos”.

La crisis de gobierno ocasionada por el “Caso Matesa”, monumental estafa con ayudas gubernamentales a la exportación como gran objetivo, orquestada por el presidente del R.C.D. Español de Barcelona, Vilá Reyes, apoyándose en ministros del Opus Dei, señaló el término de sus días en Exteriores. Regresó entonces a su cátedra universitaria, puesto que simultaneó con una consejería en el Banco Hispano Americano, luego asociado con el Central y finalmente absorbido por el Santander. Académico de Ciencias Morales y Políticas, expiró como consecuencia de un infarto en el ascensor de la entidad financiera cuando iba a asistir a una votación del Consejo. Entre los reconocimientos de que gozase en vida destacan la cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, la Gran Cruz de Isabel La Católica, las de la Orden de Carlos III, Santiago de la Espada, del Mérito Militar, la de Cisneros o al Mérito Naval con distintivo blanco.

Aunque sus biógrafos nunca lo consignaron, durante varios meses a lo largo de 1958 y 1959, conspiró junto a De la Fuente Chaos para que nuestra selección nacional se enfrentase a la soviética, en aras de una distensión y modernidad sociopolítica quizás precipitada, vista con la imprescindible perspectiva, pero muy en consonancia con su credo más profundo.

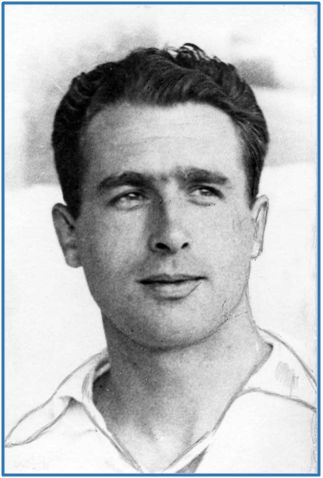

Alfonso de la Fuente Chaos, médico prestigioso con paso por la FEF y la política nacional del periodo franquista.

Alfonso de la Fuente Chaos (Madrid 18-VII-1908 – 3-XI-1988), detentó la presidencia federativa durante el intervalo 1956-1960, periodo breve comparado con los largos mandatos de Pablo Porta o Ángel Mª Villar. Pero a diferencia de ellos no fue tan sólo un hombre de fútbol, sino personaje reputado en lo profesional e influyente en lo político. Cirujano prestigioso, catedrático de Patología y Clínica Quirúrgica en la Universidad de Valencia desde 1944, y Madrid a partir del 48, compatibilizó dicha actividad con la dirección del Instituto Nacional de Medicina, Higiene y seguridad del Trabajo entre 1946 y 1961. Presidente de los Colegios Oficiales de Médicos en España durante 13 años, así como de la Previsión Sanitaria Nacional, formó parte de la Real Academia Nacional de Medicina e instituyó el Seguro Obligatorio de Enfermedad, antecesor de la Seguridad Social, bajo el paraguas de Girón de Velasco, falangista fidelísimo a Franco y en su senectud titular de amplias propiedades en la Costa del Sol.

Como político fue Consejero Nacional por designación directa de Francisco Franco y Procurador en Cortes durante diez legislaturas, o lo que es igual, desde 1943 hasta 1977. En sus abundantes trabajos editoriales cabe encontrar distintas visiones relacionadas con la Medicina. Desde la más pegada a los axiomas iniciales del Régimen (“Los valores morales del Nacional-Sindicalismo y su relación con el ejercicio de la medicina legal”, 1942), hasta referentes para estudiosos de la historia médica durante el periodo autárquico (“Estado actual de la cirugía de los quistes hidatídicos de pulmón”, 1954), el análisis docente (“Los grandes problemas de la medicina actual: reforma de la enseñanza médica, plétora profesional, socialización de la medicina”, 1958), manuales de amplia circulación (“Patología quirúrgica” o “La bioterapia en cirugía”), y un pespunte de extensión universal de la medicina, como derecho social (“La medicina del trabajo, concepto y actualidad”, o “Socialización de la Medicina”). Todo ello sin olvidar su faceta editora de revistas especializadas (“Ser”), o su dirección editorial (“Cirugía”, o “Medicina y Seguridad del Trabajo”).

Como su amigo Castiella, también sería objeto de distintos homenajes y honores, recibiendo, entre otras, la Encomienda con Placa de Cisneros, y la de Isabel La Católica, el nombramiento de Gran Oficial de la Orden Internacional de la Legión de Honor de la Inmaculada, o la elección como miembro del “Internacional Board of Governors”. Nada de todo ello, sin embargo, fue suficiente para mantenerse al frente de la Federación Española de Fútbol, órgano a donde llegara rebosante de ilusión y con ganas de batirse el cobre. Su libérrima actuación respecto a la puesta en marcha de la Copa Europea de Las Naciones, sus denodados intentos por sortear, evadir o modificar posturas de la “superioridad”, y su conspiración con el ministro de Asuntos Exteriores, aunque ello implicara indisponerse con algunos “guardianes del Santo Grial”, acabarían segándole la hierba bajo los pies. En 1960, los versos sueltos con rima propia no estaban bien vistos. Y aquel campeonato donde soñara ver un enfrentamiento entre España y la URSS constituyó su tumba deportiva.

No parece descabellado suponer, en cualquier caso, que suyo sería uno de los más claros gritos de júbilo cuando cuatro años después, en el estadio Santiago Bernabéu, sendos goles de “Chus” Pereda y Marcelino bastasen para doblegar a “La Araña Negra” y el conjunto soviético.

Ase fútbol, en efecto, tenía muy poco que ver con el actual. Incluso pudiera ser considerado salvaje. Hoy, defensas como Juan Ramón, Deva, Sansón, Mariscal, Portugués, González o Berridi, tomarían el camino de los vestuarios antes del pitido final un domingo sí y otro también. Y a los árbitros se los comería el público ante su pasividad con tanto alarde de extrema violencia. Ejercer de ariete equivalía a jugársela. Y como Marcial Arbiza no era de los que volvían la cara, se la partieron literalmente más de una vez.“En el partido que supuso la despedida de Jacinto Quincoces, en Chamartín, un Madrid – Sevilla, durante el primer tiempo sufrí una durísima entrada. Perdí ocho dientes, además de producirme una fisura en el maxilar. Como tenía un puente en la dentadura, el gancho quedó colgando de la encía, y tuvieron que sacármelo con la tenaza de arrancar los tacos de las botas. Me dieron dos veramones y continué jugando hasta el final de los 90 minutos”. El Veramón, que conste, tenía poco de anestésico. Era un sucedáneo de la Aspirina, menos agresivo que ésta para el aparato digestivo, al decir de los galenos.

Ase fútbol, en efecto, tenía muy poco que ver con el actual. Incluso pudiera ser considerado salvaje. Hoy, defensas como Juan Ramón, Deva, Sansón, Mariscal, Portugués, González o Berridi, tomarían el camino de los vestuarios antes del pitido final un domingo sí y otro también. Y a los árbitros se los comería el público ante su pasividad con tanto alarde de extrema violencia. Ejercer de ariete equivalía a jugársela. Y como Marcial Arbiza no era de los que volvían la cara, se la partieron literalmente más de una vez.“En el partido que supuso la despedida de Jacinto Quincoces, en Chamartín, un Madrid – Sevilla, durante el primer tiempo sufrí una durísima entrada. Perdí ocho dientes, además de producirme una fisura en el maxilar. Como tenía un puente en la dentadura, el gancho quedó colgando de la encía, y tuvieron que sacármelo con la tenaza de arrancar los tacos de las botas. Me dieron dos veramones y continué jugando hasta el final de los 90 minutos”. El Veramón, que conste, tenía poco de anestésico. Era un sucedáneo de la Aspirina, menos agresivo que ésta para el aparato digestivo, al decir de los galenos.