Del campo de concentración al triunfo en los estadios

La Guerra Civil cercenó vidas y expectativas de futuro, además de convertir la ideología, fuere ésta vencedora o derrotada, en verdad fundamental. Durante aquellos tres años de sangre, miedo y oprobio, España se desenganchó del progreso al perder cientos de cerebros fundamentales para la posterior reconstrucción material e intelectual. La posguerra, en fin, sumió a nuestra economía en una fosa profunda, aplacó hambres a golpes de hisopo, silenció rebeldías, puso a Franco bajo palio e hizo de la simple supervivencia una auténtica heroicidad. Para algunos, sin embargo, lo más duro de esa posguerra llegó envuelta en laureles y aroma a oportunidad.

Fue el caso de Marcial Arbiza Arruti (Urnieta, Guipúzcoa, 8-VII-1914), futbolista forjado en el patio de los Maristas y la Segunda División francesa, quien a base de goles supo encontrar su particular redención.

Había empezado a romper alpargatas en el Colegio de San Bernardo, entre un puñado de buenos futbolistas posteriores: Goyeneche, que jugó en el Valencia C. F.; Peña (At Madrid, antes de emigrar a Argentina), o Daguerresar (Real Sociedad de San Sebastián). Cuando los hermanos maristas regresaron a Francia, en 1928, los acompañó hasta Bayona, en condición de estudiante interno. Regresaba a Irún en vacaciones y entonces, una vez hubo cumplido los 16, solía alinearse con el Real Unión en partidillos de entrenamiento, algún bolo y exhibiciones amistosas. Para él, un pipiolo, constituía el culmen formar junto a los Gamborena, Arzac o Petit, duchos ya en nuestra 1ª División. Lástima que los estíos durasen tan poco. Sobre todo el de 1930. Porque en otoño de ese año hubo de abandonar la vecina Bayona, rumbo a Bélgica, para estudiar Artes y Oficios. “Allí continué dándole al balón -manifestó Arbiza en distintas entrevistas-. Aunque de manera informal, puesto que no existían competiciones en categoría juvenil”. Luego, cuando empezó a trabajar, tampoco quiso olvidarse del fútbol, enrolándose en el Hautmont francés, donde habría de compartir vestuario con Sabino Aguirre, otro jugador vasco.

El Hautmont, club modesto, fue escalando posiciones, en gran medida merced a sus virtudes de ariete. De categoría amateur a 3ª División, y desde 3ª a 2ª. “Por cierto -se enorgullecía también al ser entrevistado-, estando en Tercera fui seleccionado en 7 oportunidades para formar parte de la Liga del Norte, una representación de clubes septentrionales en Francia. Todo ello mientras trabajaba en una acería, ya que como es lógico, había que comer”.

Con esa selección del Norte se enfrentó a la selección de Budapest, prácticamente el equipo finalista en la Copa del Mundo correspondiente a 1933. Y vencieron al conjunto húngaro. También hizo morder el polvo a Hiden, uno de los grandes guardametas de aquella época, con un gol no sólo aplaudido desde el graderío, sino calificado como fabuloso por la prensa gala. Su nombre comenzaba a sonar con fuerza en el panorama futbolístico francés, hasta el punto de cerrarse el pase al Excelsior de Roubaix. Curiosamente, de todos estos hechos apenas si existe rastro en la bibliografía deportiva francesa. Su nombre ni aparece en el “Dictionaire des footballeurs étrangers du Champeonnat Professionnel Français”, teórica biblia gala en dicha materia. Ni en “Elite sportive et inmigration”, de Marc Berreaud, “Football et relations internationales entre les deux guerres”, de Pierre Lafranchi, o “The Migration of Footballers: The Case of France 1932-1982”, del mismo autor. Obviamente no fueron 121 los españoles del Campeonato Francés hasta 1997, como se ha escrito, sino bastantes más. El propio Sabino Aguirre, compañero y amigo de nuestro protagonista en el Hautmont, también es otro olvidado. Y no fueron los únicos.

Pero las cosas comenzaban a ponerse difíciles en el territorio galo. España acababa de desangrarse en una guerra y la bota alemana parecía dispuesta a pisotear París. “Me hablaron de que la Real Sociedad pudiera estar interesada en mí -recordó a menudo-. Así que tomé el petate y volví a Guipúzcoa. Pero no se hizo nada. Ya me había casado y tenía dos hijos. No era, bien mirado, el mejor momento para empezar otra vez desde cero”. Jugó algo con el Real Unión de Irún parte de la temporada 1939-40, cuando a los irundarras se les hacía cuesta arriba mantenerse en 2ª División. “Pocos partidos. Muchos menos de los que me hubiese gustado. Porque las circunstancias se cebaron conmigo”.

Marcial Arbiza no había intervenido en la Guerra Civil. Ni con los nacionales ni en el bando republicano, puesto que como se ha dicho, mientras nuestras ciudades ardían y las cunetas se poblaban de cadáveres, él trotaba con los colores del Hautmont y doblaba el lomo en la acería. Ese era su delito: haber rehuido el alistamiento, cuando a este lado de los Pirineos silbaban los obuses. Así que como otros “prófugos” y muchos antiguos soldados republicanos, fue a dar al Batallón de Trabajadores de Miranda, puro eufemismo bajo el que se ocultaban condiciones de esclavitud en campos de concentración, maltrato sistemático y humillaciones sin cuento. Un informe sobre este tipo de instalaciones elaborado por el propio régimen franquista recomendaba el cierre inmediato a algunos campos, ante las catastróficas condiciones en que se veían obligados a vivir los internos. Se señalaba, por ejemplo, la existencia de un único caño de agua para abastecer a 2.000 hombres. Y por supuesto, las palizas y vergazos fáciles de imaginar, toda vez que entre los vigilantes podía haber, y había, hermanos, cuñados, amigos o primos de caídos o ejecutados a manos de aquellos “rojos” ahora bajo su tutela, ni asomaban, considerándose, quizás, no ya trato sobreentendido, sino muy merecido.

Distintos testimonios de quienes vivieron meses tétricos en Miranda de Ebro ponen foco en su dureza. Incluso durante el invierno, con el termómetro rondando los cero grados, eran obligados a bañarse en las gélidas aguas del Ebro. Lógicamente, las defunciones por pulmonía resultaban habituales y de cuando en cuando aparecían cadáveres río abajo, no como resultado de intentos de fuga, sino producto de hipotermias o ahogamientos en pleno baño. Pasaban tanta hambre que cuando eran conducidos a pavimentar carreteras o apuntalar trochas, procuraban tenderse junto a los patatales con cada orden de descanso, y frenéticamente arañaban la tierra, extraían algún tubérculo que guardaban entre sus ropas, como un tesoro, volviendo a cubrir la mata.

Claro que Arbiza fue un gran afortunado entre tanto preso. Puesto que había jugado unos partidos con el Deportivo Alavés durante la campaña 1934-35, su nombre aún era tenido en cuenta por Vitoria. Además Patxi Gamborena, el internacional irunés con quien jugara ocasionalmente durante el ya lejano verano de 1930, entrenaba a los babazorros. “Se portó de maravilla, porque al enterarse de mi situación se presentó en Miranda, acompañado de dos directivos del Alavés, los comandantes Molina y Pinedo. Para mí todo cambió de inmediato, porque si bien seguía en el Batallón, me dejaban salir cuando quería. Hasta iba en taxi a los entrenamientos, todo un lujo en esos tiempos”.

Sólo disputó 17 partidos con la camiseta blanquiazul, marcando 58 goles. Una tarde anotó 6, otras 4, y rara vez bajaba de las 2 dianas. El club vitoriano participaba en una liguilla con entidades como el ya extinto C. D. Logroñés, Beasáin, Vasconia de San Sebastián o Mondragón. Al proclamarse campeones, aquellos muchachos tuvieron que participar en una segunda fase, ante equipos vizcaínos, donde la superioridad alavesa volvió a quedar de manifiesto. “Al Erandio lo vapuleamos con un 12-0 en la ida y 7-0 en la vuelta. Teníamos muy buen conjunto. Esa Navidad la pasé en familia, luego de varios años sin poder hacerlo. Días antes jugábamos contra el Mondragón, en su campo, y el comandante Pinedo, uno de los directivos que facilitara mis salidas del campo mirandés, me prometió que celebraría la festividad con mi familia si ganábamos aquel partido, importante para la clasificación. Vencimos por 0-9 y yo metí no sé cuántos goles”.

Arbiza no era apellido que sonara en el ámbito de nuestro fútbol, puesto que apenas si había podido vérsele por estos pagos. Pero aun así, como elemental prudencia, se alineaba con su segundo apellido. “Sólo faltaba que algún alto mando conectase al Marcial Arbiza que goleaba los domingos con el del Batallón mirandés, y se liara. Así que para prensa y aficionados era Arruti. Salía del campo de concentración, jugaba, y volvía al campo”.

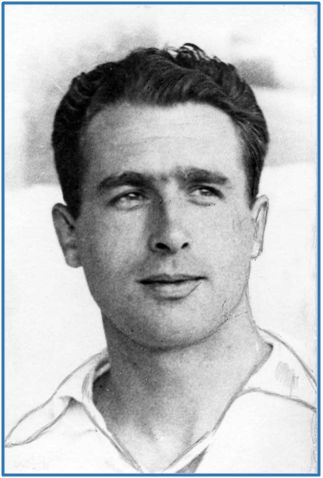

Marcial Arbiza, un poco más joven que cuando llegó al Madrid.

Semejante porcentaje anotador no podía pasar desapercibido, y el Real Madrid, entidad magníficamente relacionada con el club de Vitoria desde que años antes incorporase a Ciriaco, Quincoces y Olivares, se anticipó al resto. Por extraño que pueda parecer, pues el Deportivo estaba adscrito a la Federación Guipuzcoana y buena parte de esos 58 goles se los llevaron equipos de Guipúzcoa, los técnicos de la Real Sociedad parecían vivir en Babia. Sólo iniciaron alguna maniobra de aproximación cuando el compromiso con el club merengue ya era un hecho. “Es verdad que no había firmado aún con el Madrid. Mi compromiso había sido verbal. Pero la palabra es la palabra. Así que fui a la capital, para seguir alineándome al principio como Arruti. Todavía mi situación seguía siendo delicada, hasta el punto de perderme algún partido por no disponer del correspondiente permiso militar. Tampoco convenía mostrarse imprudente”.

Como delantero centro del Real Madrid habría de marcar 9 goles en 11 partidos ligueros del Campeonato correspondiente a 1941-42, y 8 en otros 8 encuentros de 1942-43. El Deportivo Alavés, por su parte, había ascendido a 2ª División en 1940-41. “Aquel Madrid era un club señor, con Pablo Hernández Coronado en labores técnicas, personaje de inmensa categoría humana y deportiva, además de ver el fútbol mejor que nadie. Nos dirigía Paco Brú, que por cierto entrenaba con chaqueta y puro. Entonces las cosas eran como eran; nada que ver con lo que iría llegando después. El médico, sin ir más lejos, especialista en venéreas, no sabía por dónde le daba el aire en materia deportiva. Después de pasar por Miranda, aquellos dos años me resultaron magníficos. Y eso que al principio, cuando me denunciaron desde varios clubes por lo anómalo de mi situación, sudé la gota gorda. Pero el Real Madrid se portó admirablemente. Movió sus hilos y las denuncias debieron ir a parar a la papelera de algún despacho”.

Ase fútbol, en efecto, tenía muy poco que ver con el actual. Incluso pudiera ser considerado salvaje. Hoy, defensas como Juan Ramón, Deva, Sansón, Mariscal, Portugués, González o Berridi, tomarían el camino de los vestuarios antes del pitido final un domingo sí y otro también. Y a los árbitros se los comería el público ante su pasividad con tanto alarde de extrema violencia. Ejercer de ariete equivalía a jugársela. Y como Marcial Arbiza no era de los que volvían la cara, se la partieron literalmente más de una vez.“En el partido que supuso la despedida de Jacinto Quincoces, en Chamartín, un Madrid – Sevilla, durante el primer tiempo sufrí una durísima entrada. Perdí ocho dientes, además de producirme una fisura en el maxilar. Como tenía un puente en la dentadura, el gancho quedó colgando de la encía, y tuvieron que sacármelo con la tenaza de arrancar los tacos de las botas. Me dieron dos veramones y continué jugando hasta el final de los 90 minutos”. El Veramón, que conste, tenía poco de anestésico. Era un sucedáneo de la Aspirina, menos agresivo que ésta para el aparato digestivo, al decir de los galenos.

Ase fútbol, en efecto, tenía muy poco que ver con el actual. Incluso pudiera ser considerado salvaje. Hoy, defensas como Juan Ramón, Deva, Sansón, Mariscal, Portugués, González o Berridi, tomarían el camino de los vestuarios antes del pitido final un domingo sí y otro también. Y a los árbitros se los comería el público ante su pasividad con tanto alarde de extrema violencia. Ejercer de ariete equivalía a jugársela. Y como Marcial Arbiza no era de los que volvían la cara, se la partieron literalmente más de una vez.“En el partido que supuso la despedida de Jacinto Quincoces, en Chamartín, un Madrid – Sevilla, durante el primer tiempo sufrí una durísima entrada. Perdí ocho dientes, además de producirme una fisura en el maxilar. Como tenía un puente en la dentadura, el gancho quedó colgando de la encía, y tuvieron que sacármelo con la tenaza de arrancar los tacos de las botas. Me dieron dos veramones y continué jugando hasta el final de los 90 minutos”. El Veramón, que conste, tenía poco de anestésico. Era un sucedáneo de la Aspirina, menos agresivo que ésta para el aparato digestivo, al decir de los galenos.

En San Mamés aún tuvo peor suerte, al partirse la tibia y el peroné. Fue esa la razón que le dejó con 8 partidos de Liga en el Campeonato 1942-43. Sin ella, es probable que su registro anotador hubiese rebasado la veintena. En la “casa blanca” pensando probablemente que su recuperación iba a resultar larga e incierta, aceptaron con bastante alivio el repentino interés de la Real Sociedad, no poniendo ningún obstáculo al traspaso. Benito Díaz, institución donostiarra y buen conocedor del fútbol francés durante la Guerra Civil, no en vano había estado al frente del Girondins bordelés, llevaba algún tiempo empeñado en hacerle regresar a casa. La lesión, en suma, fue vista como oportunidad. “Lógicamente, también en San Sebastián tenían dudas. Así que se llegó a un acuerdo, consistente en que yo pasara a la Real Sociedad y José Mª Querejeta fuese al Madrid. Pero en el caso de que no lograra recuperarme del percance, los madrileños enviarían a tres jugadores determinados por consenso entre ambos clubes”.

Arbiza mereció honores de portada en la prensa deportiva. Tanto disputando balones a ras de hierba como acosando a los porteros.

Aunque Arbiza se recuperó, en su debut como realista, ante el Barcelona, tras sufrir un encontronazo con el central azulgrana Curta, se le desprendió el menisco, lesión similar a la que retiraría del fútbol al guardameta guipuzcoano y más adelante insigne escultor, Eduardo Chillida. Su fe y potente musculatura volverían a obrar el milagro, quedando si no perfecto, al menos bastante bien. Lo suficiente para lucir el escudo easonense durante 4 campañas, hasta concluir el torneo 1947-48. El tiempo pasaba, no obstante, mermando su eficacia ante el gol. “Y aun así tuve ofertas. Cuando estaba a punto de cumplir 34 años me llegó una del Roubaix, donde ya había jugado de joven, y otra del Murcia. Pero puesto que tenía mi vida organizada al margen del fútbol, preferí aceptar otra más modesta, del Real Unión irunés, que en absoluto implicaba obstáculos para mi vida profesional y familiar. Después, finalmente, el retiro”.

Un retiro por convicción, y sin embargo casi a regañadientes. Primero porque nunca es grato admitir la inexorable carrera de Cronos, y segundo porque al decir adiós suele ahogarnos el borbotón nostálgico. Así que como el gusanillo del balón siguiera royéndole, allá por 1949 obtuvo en San Sebastián el título de entrenador regional, y un año más tarde, en Burgos, el nacional. Carnets que a la postre apenas si llegó a sacar de su cartera, como no fuese para mostrar a los amigos.

Marcial Arbiza Arruti, futbolista bragado y macizo, olvidado en Francia hasta por los historiadores deportivos, desconocido entre los seguidores del Real Madrid o la Real Sociedad, pudo haber sido goleador de tronío sin tanta lesión inoportuna, sin el plomo que supuso para tantas carreras, esperanza y vidas, la Guerra Civil. Pero fue, al mismo tiempo, ejemplo de tenacidad, de superación ante los reveses, de mirada limpia y frente alta. Deportista de cuerpo entero, a quien la fatalidad también pudo haber aplastado sin remedio.

Para la segunda edición de la Copa de Europa de Naciones se produce un considerable aumento de inscripciones. Hasta doce países que no disputaron la Eurocopa de 1960 solicitan su participación en el torneo, lo que obliga a jugar una ronda clasificatoria previa a los octavos de final. El sistema de competición se mantiene igual. Eliminatorias a doble partido hasta conocer los cuatro semifinalistas, de entre los que se designará la sede para la fase final. Para la primera ronda, con 29 selecciones inscritas, son declarados exentos la Unión Soviética como campeona vigente y Austria y Luxemburgo por sorteo. En los trece emparejamientos resultantes apenas hay sorpresas. Tal vez, la eliminación de Inglaterra, futura campeona mundial, que sale goleada de París. El choque entre Bulgaria y Portugal necesitará de un desempate en Roma, para dar el pase a los búlgaros, mientras la eliminatoria Albania-Grecia no llegará a jugarse. Los griegos se habían retirado por motivos políticos. Finalmente, Suecia, Dinamarca, Hungría, España, Bulgaria, Francia, Albania, República de Irlanda, Irlanda del Norte, Alemania Oriental, Holanda, Yugoslavia e Italia, lograrán pasar el corte.

Para la segunda edición de la Copa de Europa de Naciones se produce un considerable aumento de inscripciones. Hasta doce países que no disputaron la Eurocopa de 1960 solicitan su participación en el torneo, lo que obliga a jugar una ronda clasificatoria previa a los octavos de final. El sistema de competición se mantiene igual. Eliminatorias a doble partido hasta conocer los cuatro semifinalistas, de entre los que se designará la sede para la fase final. Para la primera ronda, con 29 selecciones inscritas, son declarados exentos la Unión Soviética como campeona vigente y Austria y Luxemburgo por sorteo. En los trece emparejamientos resultantes apenas hay sorpresas. Tal vez, la eliminación de Inglaterra, futura campeona mundial, que sale goleada de París. El choque entre Bulgaria y Portugal necesitará de un desempate en Roma, para dar el pase a los búlgaros, mientras la eliminatoria Albania-Grecia no llegará a jugarse. Los griegos se habían retirado por motivos políticos. Finalmente, Suecia, Dinamarca, Hungría, España, Bulgaria, Francia, Albania, República de Irlanda, Irlanda del Norte, Alemania Oriental, Holanda, Yugoslavia e Italia, lograrán pasar el corte.