He decidido traer a colación la breve y brillante historia de otro equipo surgido durante la Guerra de 1936-39: Recuperación de Levante.

Y si los avatares bélicos fueron la causa del vuelo de los “aviadores” desde Salamanca a Madrid, esas mismas circunstancias hicieron que lo que nació en Zaragoza – aunque Teruel y Huesca podían tener también agua en ese bautizo – acabó su gloria, y también su vida, en Valencia. Del Moncayo al Mediterráneo.

Y si el amparo de los “aviadores” fueron los aeródromos salmantino y zaragozano, el gran amparo del Recuperación fue el Cuerpo de Ejército de Galicia que estuvo al mando, desde su formación, del laureado general Aranda, el defensor de Oviedo.

En este caso, por lo tanto, fue el «aeródromo” el que se fue desplazando. En ese “aeródromo” creció el fútbol, quizá no con mayor fervor y fuerza que en otras Unidades militares, pero sí con mejor fortuna. Y, como siempre, hay que buscar los hombres que son los artífices y conductores de una fuerza emergente a la que supieron organizar y canalizar tal cual hicieron con el Aviación salmantino el capitán Bosmediano y el «alférez” Salamanca. En la Unidad de Recuperación del Cuerpo de Ejército de Galicia lo fueron los comandantes Rodrigo y Rebollo y el teniente Alcántara. Ellos fueron cuidando los torneos dentro de la Gran Unidad hasta el punto de tener un abanico de equipos que unió sus varillas en el gran núcleo postrero que tomó el apellido de “Levante” del Ejército de Levante, mandado por el general Orgaz, al que, en los últimos momentos de la Guerra, pertenecía el Cuerpo de Ejército de Galicia.

Y quizá urgía ponerle el apellido por si algún lector toma un «trole” equivocado en su investigación; «trole” que le conduciría a otro Recuperación, éste de Barcelona, nacido ya en 1939 y con vida más efímera todavía y amparado su apelativo en la fama del citado Recuperación de Levante. Porque, claro, todas las Grandes Unidades tenían su Servicio de Recuperación para reunir, clasificar, reparar y poner a punto el armamento, vehículos y material capturado al enemigo vencido. Pero quien mejor reunió, clasificó y puso a punto a sus hombres que jugaban al fútbol fueron los jefes y oficiales antedichos que culminó en el equipo Recuperación de Levante.

El eje del desplazamiento fue Zaragoza – Teruel – Alfambra – Utrilla – El Maestrazgo – Vinaroz – Castellón de la Plana – Valencia.

En el primer punto de tal itinerario el Cuerpo de Ejército de Galicia dio de sí nada menos que tres equipos: División 105, 80 Compañía y Recuperación. Que no eran equipos de descampado en los momentos de calma chicha en la guerra. Eran algo más. Tanto, que tienen entidad suficiente como para participar en el Campeonato Regional de Aragón en 1938.

La movilidad bélica hizo que el Recuperación – que fue absorbiendo posteriormente a hombres de los otros dos – tuviera su ubicación futbolística en Castellón de la Plana, y en El Sequiol su sede de juego. Un campo de juego que encontraron arrasado y que adecuaron – y algo más – las tropas de Ingenieros del Cuerpo de Ejército. El Sequiol fue encontrado sin vallas, ni puertas; todo el maderamen desaparecido; afortunadamente las gradas estaban en pie.

La “elasticidad” de la zona futbolística obligó a formar dos Grupos por parte de la Federación Regional Aragonesa, por lo que este Campeonato Regional se jugó así:

Grupo I: División 105, Huesca y Zaragoza.

Grupo II: Aviación de Zaragoza, 80 Compañía de Automovilismo y Recuperación de Levante

Con los siguientes resultados:

Grupo I

Zaragoza – Huesca = 10-1

Zaragoza – División 105 = 4-1

Huesca – Zaragoza Huesca – División 105 División 105-Zaragoza División 105 – Huesca

La División 105 no jugó los partidos indicados por imperativo bélico: acababa de llegar del frente de Cataluña y había estado en la ocupación de Barcelona. Tras unas pocas fechas fue llevada a Mahón y de allí al frente del Centro. A los «merengues” – vestía completamente de blanco – les fue imposible continuar el torneo. En el único partido disputado puso en línea a: Bermúdez; llardia, Costa; Serrano, González, Cecilio; Gelucho, Villarrica, Sierra, Marcuello, Tato.

Clasificación:

|

J |

G |

E |

p |

F |

C |

Ptos |

| Zaragoza |

3 |

3 |

0 |

0 |

15 |

2 |

6 |

| Div. 105 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

4 |

0 |

| Huesca |

2 |

0 |

0 |

2 |

1 |

11 |

0 |

|

Grupo II Resultados:

80 Cía – Aviación de Zaragoza = 0-6

80 Cía – Recuperación Levante = 2-3

Aviación – Recuperación Levante = 1 -0 Aviación – 80 Cía = 4-2

Recuperación Levante – 80 Cía = 1-3 Recuperación Levante – Aviación = 0-1

Y la Clasificación se estableció así:

|

J |

G |

E |

p |

F |

C |

Ptos |

| Aviación |

4 |

4 |

0 |

0 |

12 |

2 |

8 |

| 80 Cía |

4 |

1 |

0 |

3 |

7 |

14 |

2 |

| Recuperación |

4 |

1 |

0 |

3 |

4 |

7 |

2 |

Puede extrañar la mala clasificación de un equipo del que acabamos de decir que fue uno de los más importantes de los que jugaron durante la Guerra; pero hay que tener en cuenta que tuvo la mala suerte de tropezar con uno de los equipos más potentes de aquellos años y con más experiencia en cuanto a partidos jugados: Aviación de Zaragoza.

Los clubs campeones de cada uno de estos Grupos tenían derecho a participar en el I Torneo Nacional de Fútbol organizado por la Federación Española. Su presidente, señor Troncoso, a través del general Moscardó, solicitó del Jefe del Estado un trofeo que coronara al campeón de tal torneo. Así se disputará una copa dada por el Generalísimo Franco. Los periodistas, barajando torneo y trofeo – vicio que aún padecemos lo llamaron “Copa del Generalísimo”.

% No obstante clasificarse ambos equipos zaragozanos, Aviación y

Zaragoza, para el Torneo Nacional, quisieron dilucidar la supremacía de la Federación Aragonesa en partidos a doble vuelta. Los resultados fueron así:

Aviación – Zaragoza = 2-0

Zaragoza – Aviación = 1 -2

Así pues, fue el Aviación de Zaragoza el campeón de Aragón.

Pero por mor de ser el equipo Recuperación de Levante el protagonista de estas líneas se hace necesario el pormenorizar su trayectoria en este Campeonato Regional.

80 Compañía – Recuperación de Levante = 2-3

Fecha: 5-2 -1939 Lugar: Castellón de la Plana Campo: El Sequiol Árbitro: Purroy

80 Cía: Emilín; Arana, Pena; Unzurrunzaga, Travieso, Molaza; Cucaño, Eraña, Pepín, Machicha, Mundo

Recuperación: Puente; Alvaro, Deva; Botana, Cuqui, Irastorza; Manolín, Poli, Larrús, Insausti, Carlos.

Goleadores: 1-0: Machicha; 1-1: Insausti; 2-1: Mundo; 2-2: Carlos; 2-3: Daniel.

Aviación de Zaragoza – Recuperación Levante = 1-0

Fecha: 12-2-1939 Lugar: Zaragoza Campo: Torrero Árbitro: Duce

Aviación: Guillermo; Mundo, Aparicio; Blanco, Germán, Machorro; Santi, Escudero, Sañudo, Agustín, Vázquez.

Recuperación: Duque; Alvaro, Deva; Peña, Cuqui, Irastorza; Poli, Carlos, Larrús, Botana, Larrazábal.

Goleadores: 1-0: Vázquez (75’).

Recuperación de Levante – 80 Cía = 1-3

Fecha: 26 – 2 – 1939 Lugar: Castellón de la Plana Campo: El Sequiol Árbitro: Ignacio Rivera

Recuperación: Duque; Alvaro, Deva; Braulio, Cuqui, Irastorza; Poli, Carlos, Larrús, Botana, Larrazábal.

80 Cía: Emilín; Arana, Pena; Molaza, Travieso, Uzurruzaga; Cocaño, Peto, Machicha, Lezama, Pepín.

Goleadores: 1-0: Deva; 1-1: Peto; 1-2: Machicha; 1-3: Machicha.

Recuperación Levante – Aviación Zaragoza = 0-1

Fecha: 5 – 3 – 1939 Lugar: Zaragoza Campo: Torrero Árbitro: Garrido

Recuperación: Puente; Alvaro, Deva; Peña, Cuqui, Irastorza;

Insausti, Álvarez, Larrús, Botana, Larrazábal.

Aviación: Guillermo; Mesa, Aparicio; Blanco, Germán, Machorro; Santi, Escudero, Sañudo, Bracero, Vázquez Goleadores: 0-1: Sañudo

Realmente aquí acaba la vida oficial de los azulgranas, con pantalón negro, que ese era el uniforme del Recuperación. Al parecer, uno de los jefes, valenciano, compró los uniformes para el equipo recordando los colores de su amado Gimnástico de Valencia.

En estos dos equipos del Cuerpo de Ejército de Galicia – ya alejado el de la División 105 – se alinearon jugadores que ya tenían historial acreditado junto a otros que lo iban a tener en la inmediata posguerra. Así, en el de la 80 Compañía se podía reconocer al exbarcelonista Arana, a Pena y Peto (Oviedo), a Travieso (¿era el veterano ex internacional athlético, tras sus azacaneos para organizar la Selección Vasca que se exilió en 1937, o era el ovetense?), Molaza (Langreano), Mundo (ex Athletic de Bilbao y futura gran estrella del Valencia de los años 40), Lezama (Arenas de Guecho) y el céltico Machichañ. Y habían pasado por el equipo Unzurrunzaga (Baracaldo), Petreñas (Arenas de Guecho y Valencia), Yurrebaso (Athletic de Bilbao), Cocaño (Sporting de Gijón) y hasta el gran y pintoresco Timimi (Betis). De los

jugadores del Recuperación de Levante ya habrá ocasión de hablar al recapitular sobre sus actuaciones

La serie de amistosos comenzó por una solicitud de la Real Sociedad de San Sebastián, a quien todos llamaban así aun cuando oficialmente seguía llamándose Donostia, para conocer a ese equipo que se había movido fuera de las Federaciones Regionales vascas.

Real Sociedad de San Sebastián – Recuperación de Levante = 1-0

Fecha: 25 – marzo – 1939

Lugar: San Sebastián

Campo: Atocha

Árbitro: Lecumberri

Real Sociedad: Armando; González, Luis Berridi; Montero, Fernando

Berridi, Marculeta II; Epi, De la Cruz, Zaldúa II, P. Bienzobas, Miguel.

Recuperación: Puente; Alvaro, Deva; Peña, Cuqui, Irastorza; Insausti, Carlos, Larrús, Botana, Larrazábal.

Goleadores: 1-0: Epi (84’).

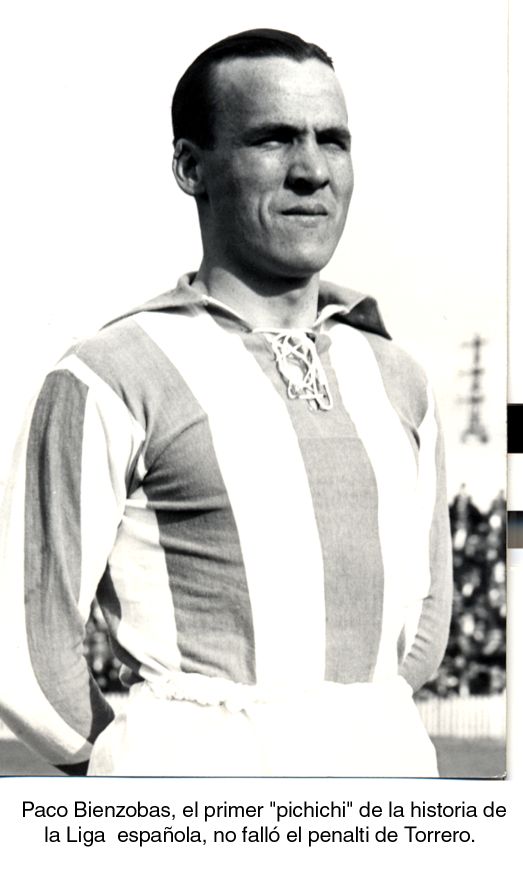

La tempestad sobre el Cantábrico supuso un día infernal con un lluvia fuerte y racheada. Pese a ello Atocha estaba casi lleno. Tal era la curiosidad de los aficionados por ver al equipo «recuperador». Hubo emoción por el reencuentro de los hermanos Bienzobas; Paco y Cuqui hacía muchos meses que no se encontraban y, aunque osasunistas en los últimos tiempos de antes de la Guerra, Atocha era su casa. Paco, el primer “Pichichi” de la Liga española, era sargento de Ingenieros, mientras Cuqui era soldado de Automovilismo en el servicio de Recuperación y puesta a punto de camiones y coches. Al margen de ello, el partido fue malo; los realistas no pudieron alinear a muchos de sus habituales y a los «recuperadores” no les salió nada a derechas. El resultado más justo hubiera sido el empate a cero, pero un resbalón de Deva le dejó el resquicio justo para que el jovencísimo Epi clavara el balón en la red de Puente a escasos minutos del final.

Huelga decir que los aficionados valencianos estaban ansiosos por ver fútbol. O para ser más exactos: buen fútbol. Y el Recuperación se lo dio, hasta el punto de que Valencia lo adoptó como propio.

A la llegada a Valencia del Cuerpo Ejército de Galicia se encontró con un desierto futbolístico total. El campo de Mestalla estaba absolutamente derruido y en su rectángulo de juego todavía se amontonaban restos de chatarra automovilística; la situación empeoró durante las semanas en las que se recluyeron allí prisioneros a la espera de su clasificación; acabaron con todo lo quemable: asientos, barandillas, puertas… para paliar el frío nocturno. Vallejo – el campo del azulgrana Gimnástico – estaba mejor, dentro de su aspecto comatoso. Y Camino Hondo o El Grao – sede del Levante – prácticamente no existía más que en esqueleto.

El ideal de los dirigentes del Recuperación – principalmente del teniente Alcántara – era jugar en Mestalla. Huelga decir que los dirigentes valencianistas tenían esos mismos deseos. La “conjura pro-Mestalla” la formaban el incombustible secretario general del equipo blanco D. Luis Colina, el industrial D. Luis Casanova que había sido vicepresidente del club – y volvería a serlo antes de acceder a la presidencia que tantos beneficios y prestigio dio al club valenciano y el presidente de la Federación Valenciana, en aquellos momentos, D. Antonio Cotanda. Implicaron en ella al presidente federativo, teniente coronel D. Julián Troncoso, quien transmitió esos deseos, hechos suyos ya, al general Aranda. Y el milagro se produjo. La maquinaria y los trabajadores los pondría el Ejército, los materiales se hicieron llegar por obra y gracia del dinero de D. Luis Casanova y la dirección enfebrecida corrió a cargo del competente teniente Alcántara.

Con menor intensidad, el Ejército se ocupó de buscar un acomodo previo al equipo en Vallejo. La tarea era más simple y se pudo hacer en cuestión de días.

Lo que se preveía como presentación oficial en Valencia, con Mestalla incluido, hubo que adelantarla. Eran tales los deseos de los aficionados valencianos de ver fútbol de calidad que se buscó la disculpa de un partido a beneficio de “Frentes y Hospitales” para dar solemnidad a tal encuentro de presentación del equipo militar:

Selección Valenciana – Recuperación de Levante = 1-3

Fecha: 23-4-1939

Lugar: Valencia

Campo: Vallejo

Árbitro: Tamarit Falaguera

Selección: Amador (Gimnástico); Calpe (Levante), Juan Ramón

(Valencia); Sierra (Levante), Salvador (Hércules de Alicante), Arín (Valencia); Felipe (Valencia), Gaspar Rubio (Levante), Vilanova (Levante), Fernández (Valencia), Aparicio (Hércules de Alicante).

Recuperación: Duque; Alvaro, Deva; Peña, Cuqui, Irastorza; Insausti, Carlos, Mundo, Botana, Larrazábal.

Goleadores: 1-0: Vilanova/Deva; 1-1: Mundo; 1-2: Botana; 1-3: Mundo.

Presidió el coronel Aymat, en representación del general Aranda. Hizo el saque de honor la jefe provincial de la Sección Femenina, señorita Aurora Aymat. Los fines benéficos fueron cumplidos ampliamente: las gradas estaban a reventar. Y los aficionados salieron felices. Curiosamente “su” equipo no era la Selección Valenciana, pese a la presencia en ella de nombres famosos de antes de la Guerra y jugadores de los clubes locales, sino el Recuperación. Tal amor era correspondido por el equipo que, pese a su dilatado itinerario desde Aragón, se sintió valenciano desde que llegó.

Aquella presentación lo que hizo fue aumentar el “hambre” de los aficionados. No, ellos no podían esperar a que se terminaran las obras de Mestalla. Necesitaban fútbol. ¿Pero a quién enfrentarse? Entre militares hubo entendimiento. Y a Valencia se desplazó, nada menos que el otro gran equipo del ejército: el Aviación Nacional. Su viejo e imbatido rival del Campeonato Regional de Aragón. Dilucidarían una copa ofrecida por el general Aranda.

Recuperación de Levante – Aviación Nacional = 6-2

Fecha: 3 – mayo – 1939

Lugar: Valencia

Campo: Vallejo

Árbitro: Sanchis Orduña

Recuperación: Duque; Alvaro, Deva: Peña, Cuqui, Irastorza; Insausti, Carlos, Mundo, Botana, Larrazábal.

Aviación: Guillermo; Mesa, Aparicio; Blanco, Germán, Machorro; Santi, Campos, Sañudo, Bracero, Vázquez.

Goleadores: 0-1: Sañudo; 1-1: Botana; 2-1: Cuqui; 3-1: Botana; 3-2: Campos; 4-2: Mundo; 5-2: Mundo; 6-2: Botana.

El “cartel” no podía ser mejor. Era uno de los duelos más apasionantes que podía dar de sí el fútbol de la posguerra. El desquite de los «terrícolas” sobre los “aéreos” no podía ser más contundente. Quizá excesivo; pero el equipo Recuperación estaba mucho más rodado y entrenado que cuando aquellas derrotas del Campeonato Regional. Bien es verdad que los del Aviación achacaron la fuerte derrota al cansancio: habían jugado el día anterior en Madrid contra el potente Deportivo Alavés (1-1) y el viaje había tenido un desagradable epílogo al tener que empujar el autobús en los últimos kilómetros hasta encontrar un vehículo que los remolcara hasta el centro de la ciudad. Pero confiaban en sacarse la espina en la devolución de visita

Aviación Nacional – Recuperación de Levante = 1-3

Fecha: 12 – mayo – 1939 Lugar: Madrid Campo: Vallecas Árbitro: Ramón Melcón

Aviación: Guillermo; Mesa, Aparicio; Blanco, Germán, Machorro;

Santi, Campos, Sañudo, Bracero, Vázquez.

Recuperación: Duque; Alvaro, Deva; Peña, Cuqui, Irastorza;

Insausti, Carlos, Mundo, Botana, Larrazábal.

Goleadores: 0-1: Botana; 0-2: Carlos/Guillermo; 0-3: Mundo; 1-3: Sañudo.

El general Aranda, que presidía el partido, hizo entrega de la copa que él mismo había ofrecido al capitán del Recuperación Cuqui Bienzobas.

Decir que en Madrid había una enorme curiosidad por ver a los «recuperadores” no es desvelar ningún secreto. Entusiasmados por ese regalo del Aviación Nacional, el único equipo de categoría que tenía en aquellos momentos la capital había escocido el rotundo tanteo de Vallejo. Conocían la talla de “su” equipo y se maravillaban de que alguien le hubiera podido asestar tan duro golpe como esos seis goles. Querían comprobar si ese equipo levantino era realmente algo como los “de antes de la Guerra” o ciertamente eran fundadas las quejas de los “aviadores” de que el viaje les había dejado molidos y quebrantados hasta el punto de justificar el adverso tanteo.

El periodista Rienzi, tras sus años de cronista de guerra, había vuelto a su quehacer de crítico deportivo. Lo hacía en el vespertino Madrid, que pilotaba D. Juan Pujol. Con respecto a este partido decía en su crónica:

Si se nos preguntara si ayer ganó el mejor, rodaríamos negativamente la cabeza. De los dos once en pugna, el mejor es cualquiera de los dos, o los dos. Pero cuando dos equipos tienen un valor tan parejo como los de Aviación y Recuperación, no gana el que lleva mejor juego en los borceguíes, sino aquel que sabe sacar mejor provecho de los momentos decisivos y mayor favor recibe de la suerte. Así ganó ayer el Recuperación, como pudo ganar el Aviación con cambiar las cantidades de fortuna y de desgracia que cupo a Guillermo y Duque en sus respectivas actuaciones. Porque ¿es mal meta Guillermo? No, pero al hombre todo le salió mal. ¿Es mal meta Duque? De ningún modo. Rotundamente, no. Pero al hombre todo le salió bien.

Los enlaces los llevaron mejor los cinco guerrilleros del ataque del Aviación, pero les faltó algo, precisamente eso que hace que lo bueno suba al marcador. Lo que no nos agradó fue la defensa, aun reconociendo la buena clase de Mesa y Aparicio. Porque no se conjugan bien; porque son los dos lo mismo y no encajan. Una zaga es sólida cuando cada zaguero complementa al otro. Pero Mesa y Aparicio no se completan. Los dos tienen un juego retrasado. Hace falta el defensa rápido que se adelanta y madura el despeje al que queda detrás, el defensa más flexible. Lo que es Quincoces respecto a Ciríaco.

El dominio alterno, tuvo mejores rematadores en los levantinos. Vázquez, bajo de forma, como Santi, no dieron apenas balones a Sañudo, que cuenta con un interior derecha que es “cojo” del pie derecho, aun apuntando buena calidad y mejor colocación.

Los de mejor regularidad, los dos medios centros. Más perro viejo Cuqui Bienzobas; más sobrio y con más dominio de su puesto Germán.

Sañudo, en plena forma; pero sin compañeros y frente a un Alvaro de una flexibilidad grande, que no le perdió un momento de vista. En Alvaro puede haber un gran defensa. Irastorza y Machorro muy bien los dos. Machorro tiene una entrega de jugador de gran porvenir.

En otro vespertino capitalino, Informaciones, otra firma de postín en el periodismo deportivo, D. Julio Cueto, también daba su comentario crítico del “match”:

Esa costumbre inveterada de atribuir la mejor calidad de juego practicado al que pierde no es ya posible al tratar de los conjuntos que hemos tenido ocasión de observar, desapasionadamente, ayer en el campo de Vallecas.

El once que presentó Aviación en la contienda es, sin género de duda, un equipo notable, con buenas y acreditadas figuras en sus líneas; pero que tuvo que inclinarse ante el adversario, netamente superior en cuanto a eso, al conjunto, perfectamente acoplado a las dimensiones del terreno y con perfecta noción defensiva ante el arrollador empuje de Aviación, a los que favorecía – debiera de haber sido así – el fuerte viento.

Pero no; la mentalidad «directiva” del once de Aviación no estuvo a la altura de sus posibilidades individuales. O no tiene explicación que se obstinasen en el juego alto y cerrado en el centro, sin parar mientes en que el trío defensivo de Recuperación, por cierto muy eficaz, apoyado por la línea media, anulaba absolutamente a la tripleta de ataque de Aviación, mientras las alas rayaban inactivas, o en inútiles carreras en espera de un balón que nunca llegaba.

Así fue que, de las contadas veces que Aviación abrió el juego, tuvo que abrirse a su vez la defensa contraria, y entonces el terreno en el centro quedó practicable para que Sañudo recibiera un servicio adelantado, posible de rematar, como lo hizo, a gol.

Perdió Aviación, pues, porque Recuperación impuso el juego que le convenía, ya contra el viento, ya a favor de él; pero sobre todo, por aquella tenaz resistencia física y defensiva del primer tiempo, en que pasaron por momentos de verdadero apuro, sin por ello llegar al agotamiento de sus posibilidades, como lo demostraron en la segunda mitad, en la que fueron ellos los más peligrosos ante el marco.

Desde luego fueron los dos onces dignos adversarios el uno del otro, y el resultado no revistió caracteres de catástrofe, y eso que de los tres tantos que se apuntó el vencedor, quizá uno fue un regalito de la suerte, pero que demostró que el meta carece de serenidad o de experiencia; pues nunca debió dejarse engañar ni por el viento ni por el excesivo bote del balón en un terreno sin hierba que pisaba desde hacía una hora. Digamos que con dos a uno debió terminar positivamente el encuentro, pues las ocasiones o los fallos pudieron contarse por igual en ambos adversarios a lo largo del encuentro, y un resultado así no es para desesperar a nadie.

Tal vez en un campo de mayores dimensiones tuviera posibilidad de tomarse el desquite el once de Aviación, pero nunca podría perder de vista esta gran verdad: que ayer Recuperación fue superior a él.

Nos han gustado mucho Cuqui Bienzobas, Deva, Insausti y, sobre todo, Duque, el afortunado cancerbero de los vencedores. De los del «aire», Germán, Sañudo, Vázquez, y, algo menos, Mesa.

Por lo demás, el partido nos pareció bueno de verdad. Recordamos muchos “muy peores». Claro que nosotros no hemos visto fútbol en cerca de tres años, y este resurgimiento, así, de improviso, cuando ya empezábamos a contarnos entre los que abandonaron la tierra, nos lo muestra todo de color de rosa…

Pero no; con todo y con eso puede decirse, sin temor a equivocarse, que hay jugadores, que hay afición y que hay – ¡Dios mío, parece un sueño! – fútbol en Madrid.

A su vuelta a Valencia fueron recibidos, por los aficionados, como grandes campeones. Las derrotas primitivas ante los aviadores habían quedado borradas. Ahora sólo quedaba enfrentarse al otro grande de Aragón para poner en su sitio los viejos agravios de su inexperiencia y bisoñez. Dos equipos de gran solera durante el tiempo bélico, con aires de un nuevo desquite:

Recuperación de Levante – Zaragoza = 2-1

Fecha: 11 – junio -1939

Lugar: Valencia

Campo: Vallejo

Árbitro: Sanchis Orduña

Recuperación: Duque; Alvaro, Deva; Iturraspe, Cuqui, Irastorza; Insausti, Carlos, Mundo, Botana, Larrazábal.

Zaragoza: Inchausti; Gómez (Suárez; 46’), Uriarte; Muñoz, Soladrero,

Salas ; Ruiz (ojo, no el zaragocista, sino un joven del Peña Rufas, llamado también Racing, que era un equipo de barriada de Zaragoza), Ameztoy, Malón, Bilbao, Primo.

Goleadores: 0-1: Bilbao; 1-1: Carlos; 2-1: Mundo.

Fue un excelente partido, a tono con la entidad de los dos conjuntos, que entusiasmó al público valenciano que había abarrotado Vallejo. Y lo que causó mayor alegría fue ver cómo “su” equipo había revolcado al gran primera división de Aragón, región futbolística en la que había militado el club azulgrana.

¿Y el campo de Mestalla?

En el descanso del partido de octavos de final del Torneo Nacional de Fútbol (Copa del Generalísimo), entre el Aviación Nacional y el Betis Balompié de Sevilla en Vallecas, el señor Escartín, a la sazón cronista en El Alcázar, al par que gran jefe del Comité de Árbitros, entrevistaba al presidente de la Federación, señor Troncoso, acerca de su reciente viaje a Valencia:

«- Vengo maravillado del entusiasmo que he podido comprobar en Valencia. Ya saben ustedes que el campo de Mestalla quedó hecho una lástima. [Los marxistas dedicaron aquel magnífico estadio a cementerio de automóviles. Algunos millares de vehículos inservibles se amontonaban allí. La tribuna estaba destrozada; la cubierta es un colador gigantesco; no hay vestigio de madera, pues fue arrancada para leña; las gradas están derruidas; el terreno de juego está peor que un campo preparado para la siembra de patatas. ¡Una desolación!

» – ¿Peor que Chamartín?

Mucho peor. Pero en Valencia se está produciendo un milagro que quiero que conozcan y divulguen como ejemplo loable de entusiasmo. El arreglo de Mestalla alcanzaría seguramente algunos cientos de miles de pesetas. El Valencia no tiene dos reales, pero tiene un presidente que es el señor Casanova. Y el señor Casanova ha encontrado el hombre que le sacará del apuro: el teniente Alcántara “- ¿Es millonario el teniente Alcántara?

Es un hombre de acción. El teniente Alcántara con sus brigadas de trabajo, ha puesto manos a la obra, a la gigantesca obra, y tendrá el estadio en condiciones de ser utilizado en poco más de veinte días…El señor Casanova quisiera inaugurar Mestalla el domingo anterior aí que se juegue la final de la Copa del Generalísimo.

Entonces, ¿todo consiste en que el teniente Alcántara nos haga bueno el milagro?

Yo he visto empezar los trabajos y la organización, y sé de la competencia del teniente Alcántara… Si no surge algún contratiempo inesperado, insuperable, el partido se disputará en Mestalla, como queda dicho.

En el mismo vespertino “alcazareño”, el secretario técnico del Valencia, D. Luis Colina, escribía un artículo titulado “Mestalla resurge”, del que merece la pena entresacar algunos párrafos:

«El campo de Mestalla ha pasado muchas vicisitudes durante la guerra. Hasta poco antes de terminarse ésta, su aspecto era únicamente el mismo que teníamos todos los que sufrimos el dominio marxista. Nos faltaba la renovación interior y el enjabelgamiento de nuestro aspecto físico. Mestalla, sin renovación y sin enjabelgamiento físico, estaba sencillamente avejentado. Pero no hubiera pasado de ahí su peripecia si el mando marxista no hubiera tenido la ocurrencia de colocar una batería de antiaéreos junto al terreno de juego. Cierta noche los aviones nacionales bombardearon la batería y una bomba cayó en la tribuna del campo. La uralita que la cubría desapareció a espacios hasta ahora ignorados, y la instalación interior de enfermerías y vestuarios quedó bastante malparada.

«Desde aquella fecha, Mestalla sufrió todos los daños imaginables: fue depósito de chatarra, garaje de camiones destrozados, huerta de ocasión, hasta que en el reparto bélico le tocó en suerte albergar una buena porción de milicianos, sirviendo de improvisado campo de concentración. Los milicianos dejaron el campo más intransitable de lo que estaba: las gradas de madera desaparecieron entre las llamas, y la poca hierba que quedaba, entre los montones de vigas retorcidas y de ejes de camiones, sólo fue un recuerdo triste y nostálgico.

«Y ahora Mestalla está lleno de febriles trabajadores que, sin descansar, se ocupan de adecentar todo lo posible el terreno de juego y los anejos. Mestalla, que antes de la guerra tenía gradas de madera, va a tenerlas ahora de cemento y cubiertas. La cabida de las gradas de general va a ser aumentada y la tribuna tendrá dentro de poco el mismo gran aspecto que tenía en julio de 1936. Los trabajos dirigidos y proyectados por el constructor D. José Tormo, de cuya pericia profesional no es preciso hablar, van en camino de transformar el campo del Valencia F. C. en el mejor terreno, exclusivamente de fútbol, que exista en España. La grada larga, existente frente a la tribuna ya está iniciada. En otros lugares, por ejemplo, en la tribuna, los obreros colocan ladrillos y arreglan el maderamen; falta colocar la uralita que cubría la tribuna. El terreno de juego que, justo es decirlo, ha sido siempre irregular, está en bastante buen estado. Únicamente, de trecho en trecho, hay una calva ocasionada por el fuego que quemó las gradas desaparecidas.

El mismo señor Colina era entrevistado, en el diario Madrid, por la campeona de España de natación ||Marta González que hacía sus primeros ensayos periodísticos:

¿Cuándo se inaugurará el campo de Mestalla?

Se está tratando de que quede terminada la restauración para el próximo día 18 del presente junio. Los trabajos que se verifican son de bastante envergadura. Pues Mestalla ha quedado en situación lastimosa, tanto en el aspecto del terreno como en la gradería y tribunas; pero gracias a los esfuerzos que realiza el teniente Alcántara, del Recuperación de Levante, en unión de los señores Casa nova y Cotanda, actual presidente de la Federación Valenciana y las facilidades dadas por el teniente coronel Troncoso, el campo de Mestalla volverá a ser lo que fue.

¿Con qué partido se inaugurará?

Con el Osasuna de Pamplona, que jugará el domingo 18 contra el Recuperación de Levante, y el 19 contra el Valencia.

Lo cierto fue que el día 14 empezaron a retirarse los soldados obreros del Batallón de Trabajadores N° 105 y la maquinaria de los Zapadores del Cuerpo Ejército de Galicia. El pronóstico del presidente de la Federación Española había sido acertado. Sólo hubo un retraso de diez días; los deseos valencianos de inaugurarlo la semana antes de la final se pudieron cumplir…rtay que consignar que se reconocían los trabajos de los hombres del Recuperación de Levante en la reconstrucción de Mestalla otorgando a este equipo el honor de inaugurarlo.

Recuperación de Levante – Osasuna = 3-0

Fecha: 18 – junio – 1939 Lugar: Valencia Campo: Mestalla Árbitro: Sanchis Orduña

Recuperación: Duque; Alvaro, Deva; Iturraspe (Peña; 46’), Cuqui,

Irastorza; Insausti, Carlos (Gastón; 46’), Mundo, Botana, Larrazábal.

Osasuna: Cuevas; Laguardia, Cervantes; Echegoyen, Casariego,

Cardús; Doménech, Goiburu, Vergara, Paco Bienzobas, Gamón. Goleadores: 1-0: Mundo; 2-0: Insausti; 3-0: Botana.

Mestalla – al margen de la presencia de las autoridades militares y civiles de Valencia, entre las cuales se contaba el presidente de la Federación señor Troncoso, y de gran parte de los ‘periodistas de toda España – estaba abarrotado. Ningún aficionado al fútbol, y menos valencianista, se había querido perder esa ocasión histórica de la vuelta a la actividad de Mestalla. El último gran partido había sido nada menos que la final del Campeonato de España de 1936 entre el Madrid y el Barcelona, que había dado el título a los “merengues” y había supuesto la última – y por cierto colosal – actuación de Zamora en partido oficial.

El Recuperación fue superior a los pamplonicas -otro equipo que también había tenido mucho que decir durante la Guerra – y el tanteo quizá se quedó un poco corto. Los navarros se habían reforzado para la ocasión – sobre todo a la vista de que tenían que jugar dos encuentros seguidos – con el portero del Racing de Santander, Cuevas, con Casariego, del Stadium de Avilés, aunque navarro, y con Gamón, del Real Unión de Irún. Buena prueba del buen juego del Osasuna fue que al día siguiente – con algunos ligeros retoques, como Cuqui – empató con el Valencia (4-4).

Ciertamente el señor Colina no sólo había sido el primer secretario técnico profesional de un club en España, sino que tenía una dilatada experiencia en lo que se llamaba el oficio de “patrón de pesca”; esto es, con excelente apreciación de las cualidades de los jugadores sin descubrir, o descubiertos, pero con capacidad para hacer un buen papel en su club. Eran los tiempos en los que los secretarios técnicos eran los encargados de los fichajes… Por todo ello es impensable que el señor Colina – teniendo allí al Recuperación de Levante y con una excelente relación hecha a través de los continuos contactos con el teniente Alcántara en las largas jornadas de la construcción de Mestalla – se estuviera quieto. El inmediato futuro del Recuperación era la desaparición o, a lo sumo, la inserción en un campeonato militar, si llegaba a formalizarse… Como club no estaba federado. Es decir que estaba en una situación idéntica a la que padecía el Aviación Nacional en Madrid. El perspicaz señor Colina comenzó a gestionar una fusión o integración del equipo “recuperador” en su Valencia.

Porque si bien es mentira que todos los equipos tenían que empezar de cero, no lo era en cambio que muchos de sus jugadores se habían comprometido con otros clubs a lo largo de esas tres temporadas de guerra. Y ante él había casi docena y media de jugadores muy aprovechables, entrenados, con ritmo que le vendrían muy bien en el parcheo que forzosamente tendría que hacer en el club de Mestalla. Claro que tenía en su contra la simpatía del teniente Alcántara o de sus inmediatos superiores futbolísticos por el veterano Gimnástico de Valencia.

Este club fue fundado en 1909 y con orígenes modestos, muy populares, fue tomando un vuelo inusitado, hasta el punto de ser el primer club de Valencia. En los años 20 fue varias veces campeón de la Federación Regional Valenciana con una legión de seguidores fieles y enfervorizados. Pero el profesionalismo fue para este club – como para tantos otros equipos importantes de toda España – un verdadero hachazo. La mayor entidad económica del Valencia le fue dejando atrás en la calificación deportiva. Después de la Guerra 1936-39 estaba en un estado lamentable.

La ventaja, pues, era para el señor Colina.

Fue una sorpresa para el Recuperación de Levante el recibir una llamada de la Federación para que se desplazara a Barcelona para jugar un partido previo a la Final del Torneo Nacional. No cabe duda de que, lo mismo que había pasado en Madrid y Valencia, en Barcelona, adonde había sido llevada esa primera final de posguerra, había una curiosidad inmensa por conocer a los dos equipos militares de mayor prestigio. Tal curiosidad fue satisfecha por el teniente coronel Troncoso, previa anuencia del general Moscardó, ofreciendo un fastuoso aperitivo futbolístico a la final Sevilla – Racing de El Ferrol.

Aviación Nacional – Recuperación de Levante = 3-2

Fecha: 25 – junio – 1939

Lugar: Barcelona

Campo: Estadio Olímpico de Montjuich

Árbitro: Vilalta

Aviación: Guillermo; Mesa, Aparicio; Blanco, Germán, Machorro; Santi, López Herranz (Escudero; 46’), Sañudo, Campos, Vázquez.

Recuperación: Duque; Alvaro, Deva; Iturraspe, Cuqui, Irastorza; Insausti, Carlos, Mundo, Botana, Larrazábal.

Goleadores: 1-0: Vázquez (27’); 1-1: Larrazábal (67’); 2-1: Campos (80’); 3-1: Escudero (82’); 3-2: Mundo (85’).

Fue un partido de poder a poder. Ambos equipos mantenían una rivalidad evidente que les hacía superarse en sus confrontaciones. Constituían lo que años después se llamaría un “derby”. No, no defraudaron a los aficionados barceloneses. Justificaron su fama que los había llevado a ese prólogo histórico. Esta vez los «aviadores” tuvieron esa suerte que tanto había echado de menos el señor Rienzi en el debut del Recuperación en Madrid. Y su victoria fue justa.

Con respecto a las alineaciones de los dos equipos hay que consignar los errores cometidos por la prensa barcelonesa. Posiblemente porque los cronistas, tanto de los periódicos como de la agencia que sirvió la noticia al resto de los diarios españoles, con redactores barceloneses, no conocían a los jugadores que habían actuado en la llamada Zona Nacional. De tal suerte que consignaban a Bracero en el Aviación y a Costa y Poli en el Recuperación. Errores injustificables porque Iturraspe – omitido – Bracero, Costa y Poli habían jugado ya en Primera División antes de la Guerra en el Sevilla y Valencia. Y no hay que olvidar que de los 23 contendientes eran de Primera División en 1935- 36 Guillermo, Mesa, Germán, Santi, López Herranz, Sañudo, Deva, Iturraspe y Cuqui Bienzobas…

Al domingo siguiente, a la vuelta a Valencia, les aguardaba otro “partido del año”. El deseado y esperado

Valencia – Recuperación de Levante = 0-3

Fecha: 2 – julio – 1939

Lugar: Valencia

Campo: Mestalla

Árbitro: Donat

Valencia: Galcerá; Serrador, Juan Ramón; Blasco, Martínez, Borín; Felipe, Llácer, Asensi, Gaspar Rubio, Richart.

Recuperación: Amador; Alvaro, Villarroel; Peña, Cuqui, Irastorza; Carlos, Gastón, Larrús, Botana, Carbonilla.

Goleadores: 0-1: Larrús; 0-2: Galcerá/Carlos; 0-3: Carbonilla.

¿Se comprenden, ahora, los “tientos» que el señor Colina echaba al teniente Alcántara? El resultado fue justo. El Recuperación, aun sin algunos de sus titulares, barrió al equipo valencianista. El desquite quedó concertado en la misma tribuna de Mestalla para fin de mes, porque el Recuperación no tenía ninguna fecha libre hasta entonces. Buena prueba de lo solicitado que estaba…

Hércules de Alicante – Recuperación de Levante = 0-1

Fecha: 10 – julio – 1939

Lugar: Alicante

Campo: Bardín

Hércules: Pérez; Del Pino, Maciá; Salvador, Medina, Salas; Micha, Perdomo, Cervera, Tatono, Tormo.

Recuperación: Puente; Alvaro, Deva; Peña, Iturraspe, Irastorza; Carbonilla, Gastón, Mundo, Botana, Manolín.

Goleadores:0-1: Mundo (80’).

Ajustada victoria que no reflejaba la realidad del partido. Si se tomaba en cuenta la calidad del juego, debió vencer el Hércules, con un equipo acoplado – eran prácticamente los mismos jugadores que los de la última temporada 1935- 36 -; pero si se calibra la profundidad del juego y la mala puntería de los delanteros azulgranas, el tanteo era escaso. Y menos mal que Mundo enganchó uno de sus trallazos imparables… Porque Pérez estuvo inmenso y Del Pino y Maciá demostraron su calidad de forma abrumadora.

Y de allí, a la Ciudad Condal. El buen recuerdo dejado en el prólogo a la final urgió por parte de los barcelonistas la presencia de los “recuperadores”.

F.C. Barcelona – Recuperación de Levante = 3-2

Fecha: 18 – julio – 1939

Lugar: Barcelona

Campo: Las Corts

Árbitro: Comorera

Barcelona: Miró; Babot (Soler; 46’), Picas; Muñoz, Rovira, Franco; Homedes, Estrada, César, Herrerita, Pagés.

Recuperación: Puente; Alvaro, Deva; Peña, Cuqui, Irastorza; Insausti, Paco Bienzobas, Mundo, Botana, Poli.

Goleadores: 1-0: Estrada; 2-0: César; 2-1: Insausti; 2-2: Paco Bienzobas; 3-2: Rovira.

Partido muy movido y cuyo resultado se mantuvo incierto hasta el postrer remate de Rovira a la salida de un “comer” en los últimos minutos. El Barcelona estaba intentando la estructuración de un equipo a base de juventud autóctona y veteranía foránea. A la espera de la recuperación de los jugadores que actuaban en Francia – Raich, Balmaña, Escolá – y reemprendiendo las gestiones por el ala ovetense de Herrerita y Emilín, más las aspiraciones sobre el zaragocista Muñoz, el alicantino Maciá y los que esperaba intentar del Recuperación – le interesaban Alvaro, Cuqui y Mundo – confiaba montar un equipo competitivo a la altura de su historial.

Y el desquite en casa…

Valencia – Recuperación de Levante = 1-2

Fecha: 30 – julio – 1939

Lugar: Valencia

Campo: Mestalla

Árbitro: Tamarit Falaguera

Valencia: Valero; Melenchón, Juan Ramón; Bertolí, Iturraspe, Prats; Felipe, Cuenca, Martínez Catalá, Gaspar Rubio, Doménech.

Recuperación: Amador; Alvaro, Deva; Botana, Cuqui, Irastorza; Carlos, Gastón, Mundo, Larrús, Carbonilla (Poli; 46′).

Goleadores: 1-0: Iturraspe (“penalty”); 1-1: Mundo; 1-2: Larrús.

El Valencia, pese a la incorporación de hombres de calidad – al menos provisionalmente, como los levantinistas Valero y Martínez Catalá – y recuperación de viejos valencianistas como Melenchón, Juan Ramón, Bertolí, Iturraspe, Felipe, Gaspar Rubio y Doménech, no pudo sacarse la espina. Bien que esta derrota fue por la mínima y con un “penalty” por medio.

Por otra parte, las inquietudes del señor Colina se habían calmado un tanto. La disposición del COE / Consejo Nacional de Deportes y vehiculada por la Federación a los clubes volvía a cada “mochuelo” a su olivo. Los clubes ocuparían el puesto que tenían en junio de 1936 y los jugadores volverían a los clubes por los que tuvieran ficha en vigor en aquella fecha. Ello marcaba el regreso de todos los valencianistas que tuvieran contrato en vigor con el conjunto blanco y la incorporación a sus clubes de los del Recuperación de Levante; lo cual dejaba el “coto de caza” muy reducido. Quedarían libres Álvaro, Deva, Botana, Carlos, Mundo y algún otro de los menores… Pero mientras no se licenciaran o se disolviera el Recuperación, allí seguirían.

De momento les esperaba África…

Fue una excursión un tanto fatigosa por mor de las comunicaciones no muy fluidas en aquellos momentos y aumentada por el paso del Estrecho con una marejadilla que les acabó de noquear. En Ceuta había el entusiasmo que puede suponerse. Había una gran afición al fútbol y una no menor simpatía hacia los equipos militares que habían jugado durante la Guerra. Se les esperaba con gran ilusión y como complemento de las fiestas locales. Y no se piense que en Ceuta estaban ayunos de buen fútbol… Debido a la Guerra, por Ceuta, plaza eminentemente militar, habían pasado muchísimos jugadores profesionales por cuestiones de destino militar. De aquí que en el Ceuta Sport hubieran militado muchas figuras de entidad y tronío.

Ceuta Sport – Recuperación de Levante = 2-1

Fecha: 6 – agosto – 1939

Lugar: Ceuta

Campo: Municipal

Ceuta. Guillamón; Eusebio, Villalonga; Oramas, Méndez, Fontcuberta; Abad, Salustiano, Santos, Cortón, Bravo.

Recuperación: Amador; Alvaro, Deva; Botana, Cuqui, Irastorza; Carlos, Gastón, Mundo, Larrús, Poli.

Goleadores: 1-0: Salustiano; 2-0: Bravo; 2-1: Mundo.

Partido jugado con mucha lentitud. Ritmo impuesto por el Recuperación que prefiere retener el balón ya que sus condiciones físicas no están en lo más alto. Ese viaje… Ello, unido a que se empeñan los azulgranas en canalizar todo el juego por el centro, facilita la defensa de los ceutíes. Eso hace que al descanso se llegue con el resultado, favorable a los locales, de 2-0. El segundo tiempo tuvo mayor rapidez y mucha mala suerte para los visitantes; por un lado, Guillamón y Villalonga eran un muro impenetrable; por otro, el travesaño repelió tres tiros de Mundo, uno de Cuqui y otro de Irastorza. Y cuando ya desesperaban de que sus disparos no tropezaran en la madera – uno de ellos fue, en carambola, de poste a poste y salió -, Mundo acertó en un tiro absolutamente imparable.

Gustó el Recuperación aun cuando todos señalaron que la delantera azulgrana había estado mal; salvo Mundo, muy desasistido, el resto fracasó completamente. Bien es verdad que había estado compuesta por retazos; ni

Carlos era extremo, ni Gastón y Larrús interiores. En el otro equipo brilló la velocidad de Salustiano y Bravo que hicieron trabajar de lo lindo a la zaga azulgrana. El Ceuta tenía unos jugadores de la talla de Guillamón, Villalonga, Oramas, Salustiano, Cortón y Bravo. En el Sevilla de posguerra brillarían Guillamón, Villalonga, Cortón y Salustiano; en el Barcelona y la Selección, el colérico, diminuto y velocísimo Bravo.

Ceuta Sport – Recuperación de Levante = 2-1

Fecha: 8 – agosto – 1939

Lugar: Ceuta

Campo: Municipal

Ceuta: Guillamón; Eusebio, Villalonga; Oramas (Caliani; 46’), Méndez, Fontcuberta; Abad, Salustiano, Santos (Llanos; 46’), Cortón, Bravo.

Recuperación: Amador; Alvaro, Deva; Botana, Cuqui, Irastorza; Carlos, Gastón, Mundo, Larrús, Poli.

Goleadores: 1-0: Salustiano; 1-1: Mundo; 2-1: Bravo.

Partido jugado de poder a poder. La rapidez del juego hizo que el balón fuera de portería a portería casi como si fuera un «match” de tenis. La gran figura de la tarde fue Cuqui Bienzobas. Muy bien ayudado por Irastorza, quien también hizo un «partidazo”. Y luego Mundo, claro… Por el Ceuta, el trío defensivo y Bravo; éste fue quien, a cinco minutos del final, hizo una jugada inverosímil: tomó el balón en su campo y en una carrera asombrosa dejó sentados a Botana y Álvaro y le cruzó el balón con toda tranquilidad a Amador.

El Recuperación salió dispuesto a llevarse la victoria y aplastó en su área a los ceutistas. Su trío defensivo estuvo descomunal repeliendo todo el juego “recuperador”. Guillamón, Eusebio y Villalonga hicieron el partido de su vida. Y salvaron unos cuantos goles; Eusebio sacó un balón en la misma raya y Guillamón voló de palo a palo durante muchos minutos. A no ser por la poca coordinación de los delanteros azulgranas, ese partido no se les hubiera ido de las manos. Pero se les fue. Dominaron más de una hora y su adelantamiento lo pagaron caro. Se llegó al descanso con empate a uno. Y cuando parecía inevitable la derrota del embotellado Ceuta, la escapada genial de Bravo dictó todo lo contrario.

A los cronistas locales se les notaba, por entre su entusiasmo por el triunfo de su equipo, su admiración por tres jugadores del Recuperación: Álvaro, Cuqui y Mundo. A los tres los consideraban como inminentes internacionales en el equipo español, junto a sus Villalonga, Salustiano y Bravo. Alguno acertaron…

No fue muy brillante la excursión en cuanto a los resultados, pero hay que poner en la balanza de las disculpas el viaje y los dos partidos seguidos. Sin embargo, había satisfacción por el tono del juego.

Y se llegaba al final de trayecto. Prácticamente estaban jugando ya en el filo de la navaja. Los torneos nacionales estaban ya encajados y con calendario tanto de Campeonatos Regionales como de Liga; los equipos ya completaban sus plantillas y reclamaban a sus jugadores que no todos devolvían con agrado. La Federación tenía que ir resolviendo los casos que les presentaba la “resistencia pasiva” de muchos equipos grandes durante la Guerra: el Deportivo Alavés contra el Madrid y el Zaragoza; el Oriamendi con el Athletic de Bilbao; el Sevilla contra el Ceuta Sport, etc. Afortunadamente la Disposición de volver el reloj a 1936 sólo dejó ante la mesa federativa la cuestión del Oviedo y la solución para el Athletic de Madrid y el Osasuna de Pamplona, que no sólo iba a dar mucho juego periodístico en aquellos días, sino que iba a colear muchos años después por los resentimientos de quienes no tenían razón. Como siempre…

Quiere esto decir que cuando el Recuperación cruzaba el Estrecho de Gibraltar ya estaba desguazado. El Ejército liquidaba a sus equipos una vez finalizada la Guerra. D. Luis Colina ya tenía en su plantilla a Álvaro, Mundo, Iturraspe, Botana, Carbonilla y Poli. Deva estaba fichado por el Zaragoza. Cuqui Bienzobas, Irastorza y Gastón volvían a su Osasuna, Amador tenía compromiso con el Gimnástico valenciano, aunque acudió presuroso a la llamada del Valencia, Carlos -que en algunas alineaciones había aparecido como Carletes – se integró al Levante valenciano, Larrús – cuyo apellido era Larruscain -, que había tenido ficha por el Valencia, se volvió a su Vizcaya con Larrazábal. Puente salió para Cataluña y Duque para Jerez en donde tenía ficha con el Xerez…

Pero la ciudad de Valencia no quería que “su” Recuperación desapareciera en la mar. Pidió a las autoridades militares una ocasión para poder despedirse cariñosamente de los jugadores en un acto solemne.

Fue organizado cuando ya las competiciones nacionales estaban a punto para iniciar su marcha

Valencia – Recuperación de Levante = 1-4

Fecha: 17 – septiembre – 1939 Lugar: Valencia Campo: Mestalla Árbitro: Monterde

Valencia: Galcerá; Melenchón (Alepuz; 46’), Juan Ramón; Bertolí, Igual, Prats; Felipe, Amadeo, Martínez Catalá, Goiburu, Doménech. Recuperación: Amador (Puente; 46’); Álvaro, Calpe; Botana, Cuqui, Irastorza; Carbonilla, Carlos, Mundo, Gastón, Poli.

Goleadores: 0-1: Mundo; 0-2: Gastón; 1-2: Amadeo; 1-3: Mundo; 1-4: Carlos.

Hubo una ovación absolutamente de gala cuando salió a Mestalla el equipo militar. La afición valenciana agradecía al equipo de Recuperación el haberle proporcionado el primer fútbol de calidad de después de la Guerra.

También estaba en el recuerdo de los aficionados que gracias a este equipo podía estar allí, en Mestalla, pues había sido el mediador para la ayuda militar que había hecho posible una reconstrucción del terreno valencianista en unas semanas; de no mediar tal ayuda, acaso todavía no tuviera domicilio propio hasta meses después… En algunos jugadores había lágrimas. Al fin y al cabo, allí, en Valencia, habían encontrado un hogar “estable” y desde allí habían cumplido la trayectoria más brillante de su breve vida deportiva. Catorce partidos habían disputado con base en Valencia y desde el inmediato Castellón de la Plana habían completado los partidos oficiales. No es pues extraño que los que pudieron acudir a esa despedida estuvieran emocionados. El apellido de Levante se les había metido muy dentro. Muchos de ellos se afincarían allí para acabar su trayectoria deportiva. No pudieron estar Deva – a quien los compromisos del Zaragoza impidieron llegar a Valencia; ocupó su puesto Calpe, defensa del Levante, cuyo hijo, andando los años, sería importante defensa del Madrid de los años 60 -, Larrús, Insausti, Larrazábal, Duque, Peña…

En el periódico valenciano Levante se dedicaban unos párrafos al Recuperación de Levante en este su homenaje a benéfico de la campaña antituberculosa. Decía FIX:

«El equipo militar Recuperación de Levante ha terminado su corta y brillantísima vida deportiva. Y por cierto de forma magnífica.

Su última exhibición – frente al Valencia – no pudo ser más completa. Tarde espléndida de buen juego; triunfo amplio sobre su oponente; logro de una espléndida copa, galardón que el Excmo. Gobernador Civil de la provincia donaba para el vencedor de la lucha del domingo en Mestalla; ovaciones unánimes del público valenciano. Satisfecho puede estar el teniente Alcántara de los muchachos que han defendido el nombre del equipo por él representado. Si los clubs profesionales imitaran la disciplina y el amor propio que de manera tan abundante ha sabido ofrecer el equipo militar hoy desaparecido, podríamos asegurar un rápido engrandecimiento del fútbol nacional. No regateamos nuestro aplauso al Recuperación de Levante, quien deportivamente mostró en todas sus actuaciones una corrección, una capacidad y un entusiasmo digno de toda loa.

El partido celebrado en Mestalla nos pareció el más completo de cuantos llevan jugados los equipos de fútbol que han desfilado por los campos valencianos después de la liberación de la ciudad. Los atletas del Recuperación, poseídos de una dignidad profesional sin límites, hicieron gala durante toda la tarde de grandes deseos de vencer. Y como al servicio de tal causa pusieron en juego todo su entusiasmo y todas sus dotes de buenos futbolistas, el partido les resultó completo. Ajuste en todas sus líneas, compenetración y trabazón en ellas, valentía en los remates, ansia de balón. He aquí el secreto de su éxito.

Los tantos obtenidos fueron todos de emoción, así como jugadas que el público aplaudió con calor. Aquello era buen fútbol.

En anteriores crónicas hemos mostrado nuestra preferencia por determinada clase de juego – todos tenemos nuestras debilidades – y como en la tarde deportiva de Mestalla nos lo ofrecieron y abundante, disfrutamos de verdad: Una defensa dura y segurísima, una línea media conducida por Cuqui Bienzobas, quien él solo se bastaba para contener a la delantera contraria y un centro delantero habilísimo en la conducción del ataque; rápido y sobrio en el sorteamiento de contrarios, y seguro, fuerte y fácil en el remate, Mundo.

No solemos aplaudir nunca como espectadores en los campos de fútbol.

Y el domingo aplaudimos. Aquella jugada prolongada y de asedio ante la puerta valencianista – paradas del meta, remates continuados de los azulgranas, despejes forzados de Juan Ramón y Allepuz – emocionaba al más británico.

Terminado el juego, subieron los capitanes de los equipos al palco presidencial. El gobernador civil, D. Francisco Planas de Tovar, saludó a Goiburu y Cuqui Bienzobas, agradeciéndoles su colaboración al benéfico fin a que se destinaba el partido y entregó a Bienzobas la copa ganada por su equipo.

Digna crónica de tan grande equipo. Traerlo aquí, recuperando su olvidado recuerdo, era un acto de justicia deportiva y una obligación de rescate de la memoria histórica del fútbol español.

Hubo una vez un gran equipo llamado Recuperación de Levante…

¿Qué había pasado para ese ambiente tan tenso?

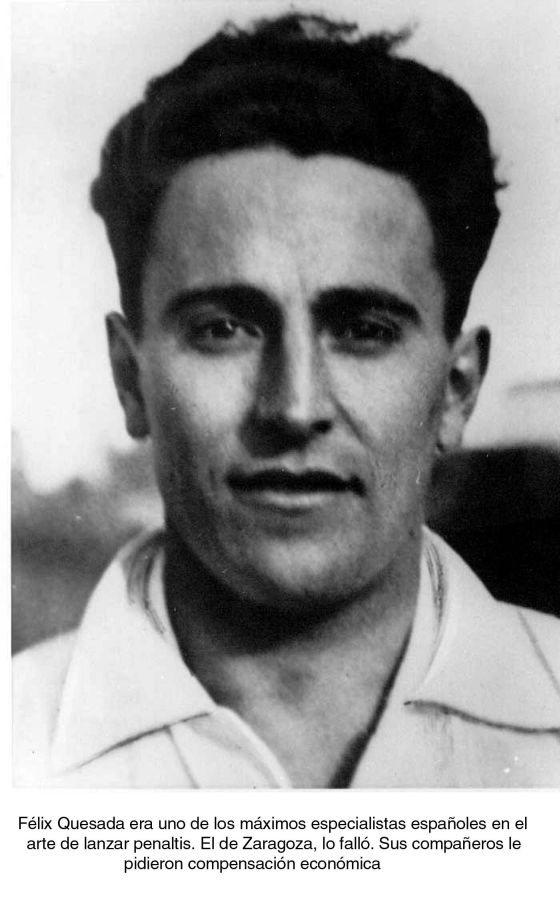

¿Qué había pasado para ese ambiente tan tenso? Bien es verdad que no había sido un capricho de Zamora –que entonces estaba en el Español de Barcelona- sino que Félix Quesada era un experto en el lanzamiento de penas mortales. Se podían contar con los dedos de una mano los que había fallado en su vida. Pero aquel… Pasó rozando el poste izquierdo de Henric, pero por fuera…

Bien es verdad que no había sido un capricho de Zamora –que entonces estaba en el Español de Barcelona- sino que Félix Quesada era un experto en el lanzamiento de penas mortales. Se podían contar con los dedos de una mano los que había fallado en su vida. Pero aquel… Pasó rozando el poste izquierdo de Henric, pero por fuera…  Pero todavía quedaba otro gesto para la cólera del equipo. El árbitro –el famoso Prince Cox, el de la siestecilla durante los himnos- estaba ya mirando el cronómetro cuando el ariete galo Nicolás salió desde su campo aprovechando que la defensa española estaba poco menos que en el centro del campo. Su pase, majestuoso, al desmarcado Veinante, sorprendió a Zamora fuera de su terreno. El interior azul tiró a puerta descubierta. Gol. Los ocho goles de diferencia se reducían a siete. Y allí se le iban a cada jugador 50 pesetas.

Pero todavía quedaba otro gesto para la cólera del equipo. El árbitro –el famoso Prince Cox, el de la siestecilla durante los himnos- estaba ya mirando el cronómetro cuando el ariete galo Nicolás salió desde su campo aprovechando que la defensa española estaba poco menos que en el centro del campo. Su pase, majestuoso, al desmarcado Veinante, sorprendió a Zamora fuera de su terreno. El interior azul tiró a puerta descubierta. Gol. Los ocho goles de diferencia se reducían a siete. Y allí se le iban a cada jugador 50 pesetas. Ello era el origen de la algarabía en la caseta. Todos reclamaban airadamente a Zamora y Quesada las cien pesetas que les habían hecho perder. El penalti fallado por el “experto” y el gol verbenero que había recibido “el mejor portero del mundo”, como recalcaban con retintín.

Ello era el origen de la algarabía en la caseta. Todos reclamaban airadamente a Zamora y Quesada las cien pesetas que les habían hecho perder. El penalti fallado por el “experto” y el gol verbenero que había recibido “el mejor portero del mundo”, como recalcaban con retintín.  Reconozco que soy tan aficionado a los viejos modos, a las tradiciones, si así quiere llamárselas, a los gestos primigenios como un fetichista futbolero lo es a coleccionar insignias, carteles de partidos, entradas o esos miles de objetos que hacen felices a infinidad de seres humanos, que no cambiarían el goce de repasar sus colecciones por nada del mundo.

Reconozco que soy tan aficionado a los viejos modos, a las tradiciones, si así quiere llamárselas, a los gestos primigenios como un fetichista futbolero lo es a coleccionar insignias, carteles de partidos, entradas o esos miles de objetos que hacen felices a infinidad de seres humanos, que no cambiarían el goce de repasar sus colecciones por nada del mundo.

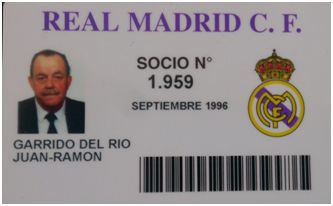

A la memoria del coronel D. Juan Garrido del Río, quien dedicó muchísimas horas de su vida a estudiar el fútbol español y fue anotando minuciosamente todas sus vicisitudes, principalmente las de la Selección de España. Con enorme gratitud.

A la memoria del coronel D. Juan Garrido del Río, quien dedicó muchísimas horas de su vida a estudiar el fútbol español y fue anotando minuciosamente todas sus vicisitudes, principalmente las de la Selección de España. Con enorme gratitud.

Transcurrió dicho tiempo, y volvimos a telefonear. Esta vez, a la primera nos contestó nuestra interlocutora. Después de un largo rato de conversación quedamos para vernos en Madrid, hecho que ocurrió la tarde del sábado 18 de octubre de 2014.

Transcurrió dicho tiempo, y volvimos a telefonear. Esta vez, a la primera nos contestó nuestra interlocutora. Después de un largo rato de conversación quedamos para vernos en Madrid, hecho que ocurrió la tarde del sábado 18 de octubre de 2014. Magnífico aficionado al fútbol, socio del Madrid, en el cuartel recortaba todos los periódicos que tenía a su disposición para formar pequeñas carpetas con cada uno de los partidos de España. Jubilado y casi hasta su muerte, continuó coleccionando esas magníficas carpetas que ahora custodiamos en CIHEFE.

Magnífico aficionado al fútbol, socio del Madrid, en el cuartel recortaba todos los periódicos que tenía a su disposición para formar pequeñas carpetas con cada uno de los partidos de España. Jubilado y casi hasta su muerte, continuó coleccionando esas magníficas carpetas que ahora custodiamos en CIHEFE.

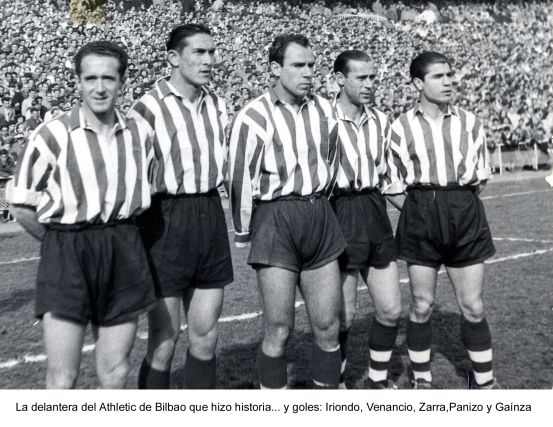

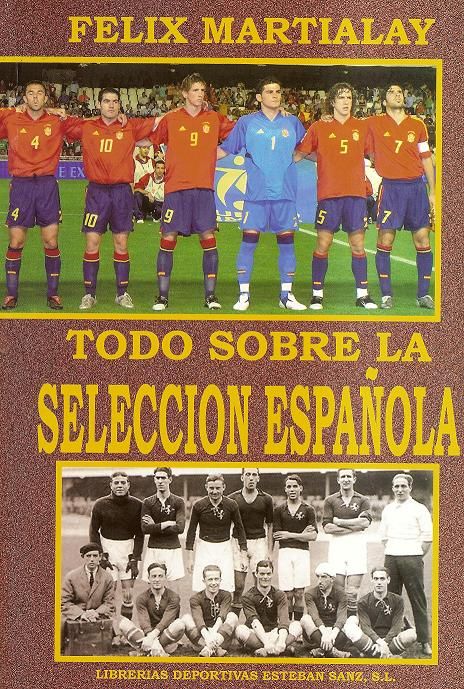

Cuando nuestro maestro Martialay publicó en 2009 y 2010 sus libros últimos sobre las selecciones españolas, 36 jugadores quedaron sin identificar con nombre y dos apellidos.

Cuando nuestro maestro Martialay publicó en 2009 y 2010 sus libros últimos sobre las selecciones españolas, 36 jugadores quedaron sin identificar con nombre y dos apellidos. La rivalidad es la esencia del deporte, de cualquier deporte. La raíz del deporte surge de dos actividades primitivas y casi únicas de la Humanidad: la guerra y la caza.

La rivalidad es la esencia del deporte, de cualquier deporte. La raíz del deporte surge de dos actividades primitivas y casi únicas de la Humanidad: la guerra y la caza.