Introducción

Nadie duda hoy en día de que fútbol ha progresado a lo largo de su historia en todos sus aspectos. Véanse algunos ejemplos a continuación:

En el ámbito humano, se ha incluido la figura del entrenador, y posteriormente, la de otros técnicos auxiliares como el 2º y 3er entrenador, el entrenador de porteros; todos ellos con su correspondiente titulación federativa o de formación profesional en régimen especial, así como la de profesionales de otras áreas: el médico, el fisioterapeuta, el preparador físico, el psicólogo… con su correspondiente titulación universitaria.

A nivel arbitral, se ha creado el cuerpo de árbitros asistentes específicos, se ha incluido la figura del 4º árbitro y recientemente la de los árbitros asistentes adicionales llamados habitualmente como “los jueces de área”. Y estos últimos meses está en fase de experimentación la introducción del árbitro asistente de video, más conocido por sus siglas en inglés “VAR”.

A nivel legislativo por ejemplo, se han modificado las Reglas de Juego, los reglamentos, los estatutos o las normas propias de cada competición; sírvase como ilustración los cambios que ha sufrido el sistema de clasificación,[1] así como también disposiciones legales del Estado íntimamente relacionadas con el fútbol, como las referidas en materia fiscal, de antiviolencia o sobre el dopaje por citar algunas en concreto.

El progreso tecnológico también ha tenido cabida en el fútbol. Fruto de ello es la retransmisión de los partidos a través de diversos tipos de medios de comunicación (radio, televisión e Internet), se han incorporado marcadores electrónicos y posteriormente videomarcadores, se llevan a cabo controles médicos y de antidopaje ante el surgimiento de nuevos medicamentos, etc.

Pero es que la lista suma y sigue: Se han variado los sistemas de juego utilizados, así como las forma de entrenamiento y de llevar a cabo la preparación de la condición física, se incluyeron las tarjetas, ahora hay clubs con mascota, surgieron las peñas deportivas (y también los grupos ultras), se ha incorporado la publicidad… ¡Incluso hasta el balón ha evolucionado![2]

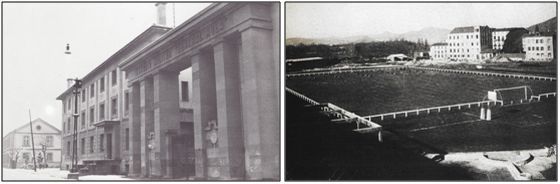

Existe un actor principal dentro del mundo del fútbol: El campo o la superficie de juego en donde se desarrolla, que ha estado casi siempre en un discreto segundo plano. Pero, ¿qué diferencias puede haber entre el terreno de juego de un campo de fútbol actual al de hace 20, 50 o 100 años? ¿Tenían el mismo tipo de superficie? ¿Cuándo se comenzó a usar el césped artificial? ¿Medían lo mismo? ¿Se construían los campos y estadios igual? ¿Qué importancia social han tenido? ¿Se les ponía nombre? ¿Y cómo eran esos nombres? ¿Cuál era su origen? ¿Y en qué condiciones se encontraban?

Figura 1 : Fotografía con cuatro tipos distintos de terrenos de juego; Los de tierra, albero o arena, el de césped natural y el de césped artificial.

En definitiva, como puede observarse, surgen muchas preguntas de tipo social, económico, cultural, arquitectónico, agronómico… que también forma parte del fútbol, aunque actualmente han ido adquiriendo ya cierta relevancia con respecto a otros aspectos. Tal es así, que incluso se pueden encontrar a día de hoy bibliografías publicadas en donde se analiza el fútbol en función de las diferentes características y particularidades de éste según las condiciones en las que se encuentre cada terreno de juego. [3]

La presentación de este artículo responde al objetivo de estudiar y analizar los terrenos de juegos españoles y su evolución global desde la perspectiva histórica, sirviéndose del fútbol navarro como modelo ejemplificador.

Materiales y métodos

Para llevar a cabo esta publicación se ha realizado un estudio de investigación, recurriendo en primer lugar a la obtención de información a través de diversas fuentes bibliográficas específicas, incluyendo también la consulta de más de dos centenares de noticias y reportajes de hemeroteca en diferentes medios de comunicación, así como algunas páginas web en Internet de federaciones, organismos diversos, empresas privadas y clubs deportivos.

Posteriormente, se ha llevado a cabo el procesamiento de la toda información obtenida, principalmente referente a la Comunidad Foral Navarra, dividiéndose en periodos o etapas, que en términos generales, se podrían extrapolar al resto de la geografía española con una gran similitud.

Cada una de las fases de tiempo resultantes, se desarrollan de forma más detallada junto a sus principales peculiaridades, citando a su vez algunos ejemplos concretos que dan fe de lo ilustrado, procurando mantener en todo momento la mayor objetividad, el rigor científico e histórico.

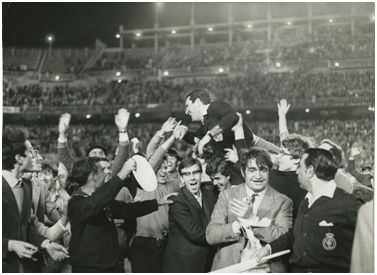

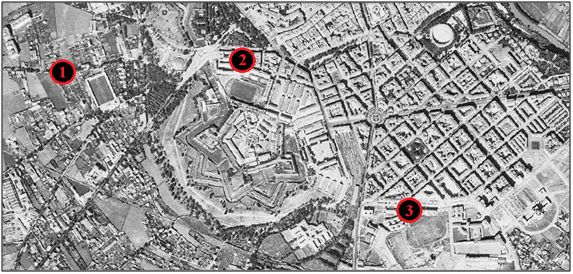

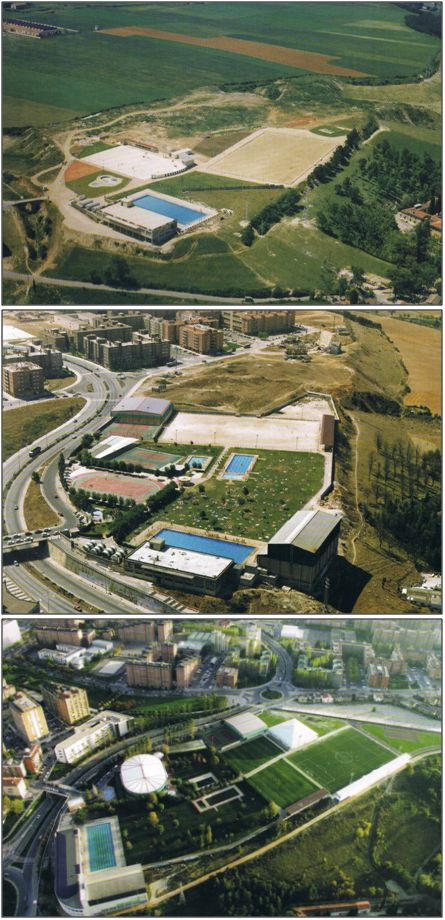

Figura 2 : Fotografías aéreas -1969, 1986 y 2007- donde puede observarse la evolución que han sufrido las instalaciones deportivas de la Agrupación Deportiva San Juan, en Pamplona, a lo largo de su historia.

(Fuente: A.D. San Juan)

Etapa 1: Los inicios del fútbol.

Esta primera etapa arranca obviamente con la llegada a la Comunidad Foral del por entonces conocido como “foot-ball”, allá por principios del siglo XX aproximadamente; Si bien es cierto que ya en varias partes de España, se tiene constancia de la existencia del fútbol algún que otro año antes.

Este periodo abarcaría los años comprendidos entre finales de la década de 1900 y principios de la década de 1910, hasta mediados de los años treinta, cuando tiene comienzo el inicio de la Guerra Civil española; lo que provoca el parón del futbol, cuando ya había cogido cierta transcendencia en la sociedad.[4]

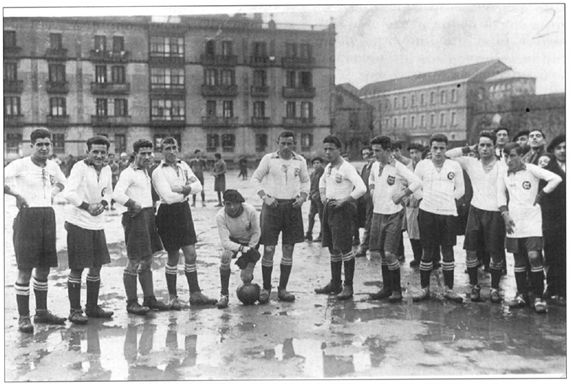

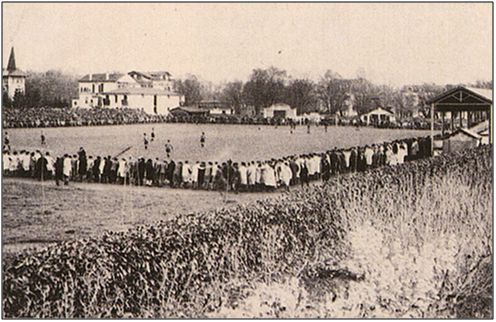

En esta época, los partidos o “matches” se disputaban en unos “campos de hierba natural primitivos”; por no decir de tierra y barro en la mayoría de los casos. Dicho en otras palabras, se juega sobre praderas o terrenos baldíos (Eras, eriales…), terrenos compuestos por pastos silvestres o de materiales inertes como gravas y arenas, principalmente en este último caso cuando se trata de campos de primera construcción. Por aquel entonces, los campos de fútbol carecían de nombre de forma generalizada, se les denominaba por el topónimo donde se situaban, o incluso simplemente como Stadium o Campo de deportes.

También era habitual que se jugaran en las instalaciones de los hipódromos, dado que por aquel entonces, era el entretenimiento de masas de la época, así como en plazas de toros o explanadas de la vía pública.

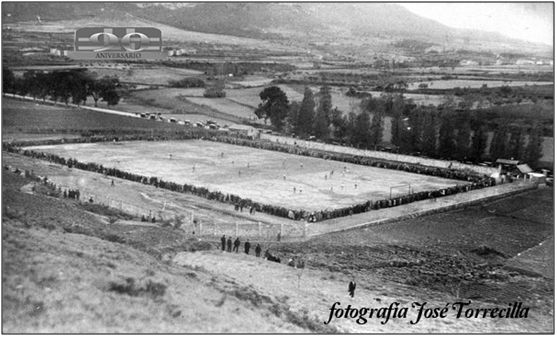

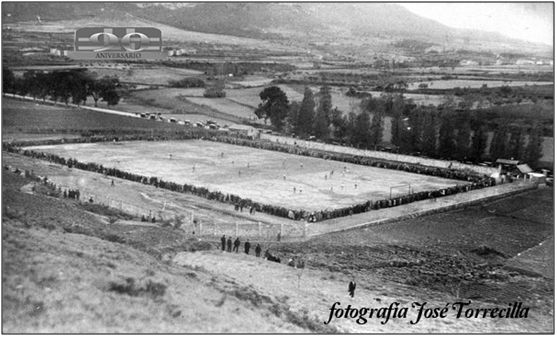

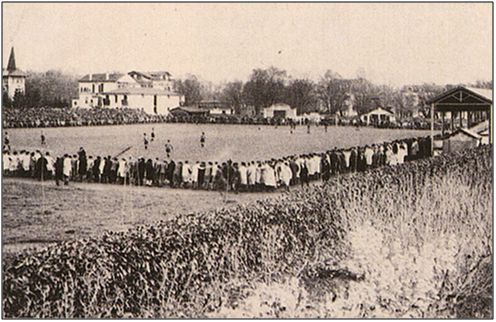

Figura 3 : Imagen del “Stadium Merkatondoa” el 11 de noviembre de 1928, día de su inauguración.

(Fuentes: José Torrecilla & C.D. Izarra)

Estos terrenos de juego se situaban de forma habitual a las afueras de los núcleos de población y en muchas ocasiones, principalmente en las zonas rurales, solían ser donados o cedidos.

El mantenimiento era prácticamente inexistente y frecuentemente se convertían en auténticos patatales, ya que carecían de sistemas de drenaje más allá del carácter natural del terreno, y sufrían compactación por el pisoteo, lo que a su vez provocaba la pérdida de plántulas.

Teniendo en cuenta que la compactación y el embarrado son descritos como los principales tipos de daños,[5] se puede hacer uno a la idea la utopía de hablar de excelencia o calidad por aquellas épocas tal y como lo percibimos en pleno siglo veintiuno.

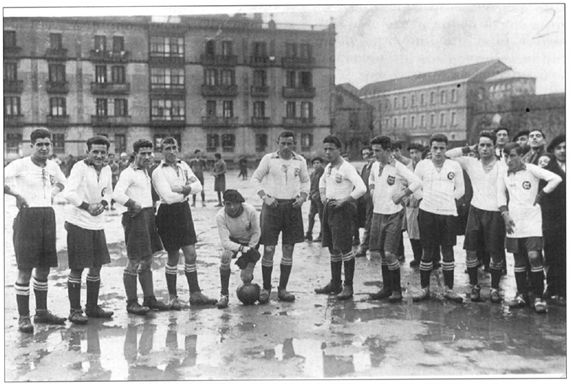

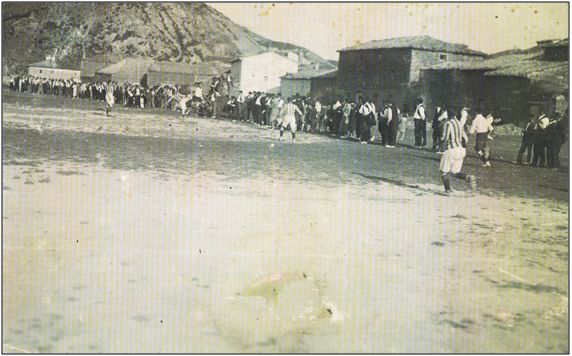

Figura 4 : Fotografía del C.D. Ilumberri en Argaray en 1929.

(Fuente: C.D. Ilumberri).

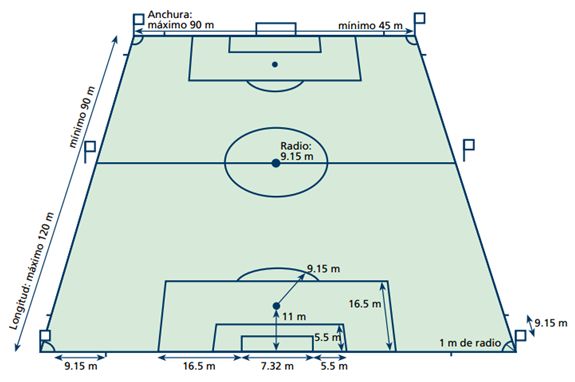

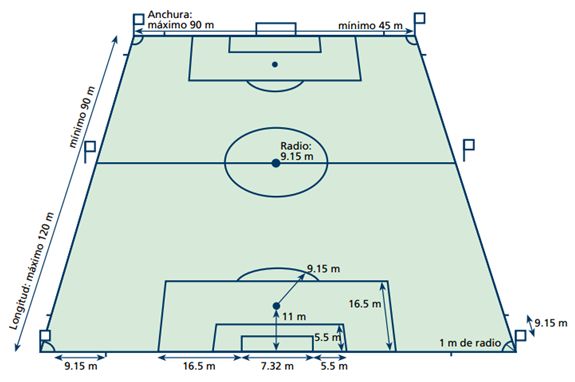

Sin embargo, en cuanto a la regulación de las demarcaciones del terreno de juego se refiere, ya para 1902 habían sido fijadas prácticamente iguales a las vigentes hoy en día salvo algunas pequeñas excepciones. Eso sí, no sin antes haber sufrido diversas modificaciones desde las primeras directrices publicadas en 1863.[6]

Figura 5 : Dimensiones reglamentarias actuales según las Reglas de Juego.

(Fuente: FIFA).

Como otra curiosidad a destacar, es la existencia ya por la década de los años 10, de los primeros campos cerrados, las primeras regularizaciones de los estadios y de los campeonatos (Ejemplo: A partir de 1926 se obligaba a disputar las finales sobre césped natural) o la instalación de gradas permanentes y tribunas cubiertas junto al vallado perimetral al terreno de juego, inicio de la separación por clase social de los aficionados.

La falta de instalaciones para la práctica del fútbol era una tónica habitual por aquellos años, lo que dio lugar a muchos problemas, entre ellos la desaparición de equipos, como ocurrió por ejemplo en la cuenca de Pamplona.

Figura 6 : Fotografía del equipo del Club Deportivo Ilumberri, que se desplazó el 15 de enero de 1928 a Pamplona para disputar las semifinales del Torneo de Clubes no federados. Como puede observarse, el terreno de juego del Stadium Militar estaba completamente encharcado.

(Fuente: C.D. Ilumberri).

Algunos de los campos de la época, y para el recuerdo en la actualidad, eran el campo del Ensanche, campo de deportes Larraina, Argaray/Argarai, Las Lurdas, Huerta de Goyena, Vuelta del Castillo, El Real en la zona de Sangüesa, Pieza del Conde en Estella, La Estación de Mendióroz, Moscaletar de Aoiz, Los Viveros de Azagra, Marqués de Feria en Olite, los campos de Burlada, Arre, Artieda, Esparza, Beire, Falces, Villafranca, Villava, Tafalla, Zubiri, Peralta, Zuasti, Morentin, Milagro… Pero también había otros como eran:

– San Juan; conocido inicialmente como ‘Campo de Deportes Osasuna’ por ser utilizado por el C.A. Osasuna hasta los años 60 tras estrenarlo el 21 de mayo de 1922. Era un campo de fútbol de hierba natural, con unas dimensiones de 102 x 66 metros y un aforo de entorno a las cuatro mil localidades, 200 de ellas en una tribuna de madera.

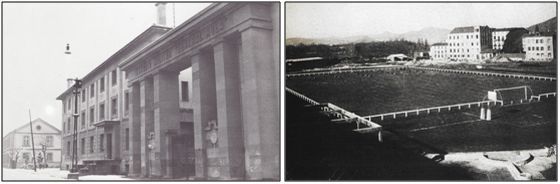

Figura 7 : Fotografía del campo de fútbol pamplonés de San Juan.

(Fuente: Gran Enciclopedia Navarra)

– El Campo Municipal de Deportes del Hipódromo, emplazado a la salida del Portal de San Nicolás de Pamplona, y cuyas dimensiones eran de 100 x 66 metros.

– El mítico campo de fútbol tudelano de Griseras, donde a día de hoy se encuentra el colegio público de nombre homónimo tras desaparecer en 1977. Era un terreno de juego de tierra situado junto el matadero y la plaza de toros de la localidad, la cual se utilizaba como vestuarios.

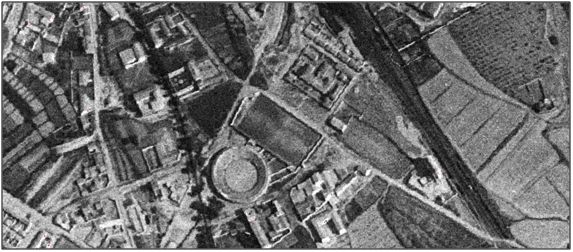

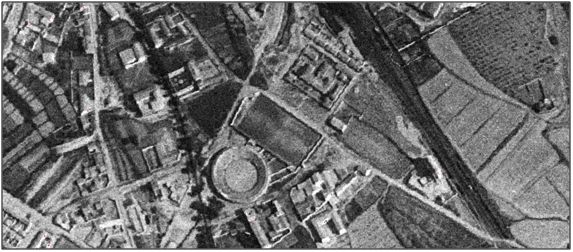

Figura 8 : Imagen aérea de Griseras en los años 50.

(Fuentes: Instituto Geográfico Nacional & SITNA).

A nivel nacional, se pueden citar campos históricos y grabados en la memoria de todos los futboleros como el “Camp de Les Corts” de Barcelona, el Stadium Metropolitano de Madrid, Atocha en San Sebastián, o el mismísimo viejo San Mamés, más conocido en el mundillo futbolístico con el sobrenombre de “La Catedral” por diversas teorías. [7]

Algunos otros campos de fútbol surgidos en aquel momento, y que todavía a día de hoy siguen vivos al paso del tiempo, son:

– El por aquel entonces llamado ‘Stadium Merkatondoa’ de Estella, construido en 1928 con unas dimensiones de 105 x 68 metros, y que ha sido reformado y remozado en diversas ocasiones a lo largo de su historia.

– Otros campos más humildes son el campo de fútbol de El Lardín de Lumbier, inaugurado el 13 de abril de 1924, o el campo de fútbol de El Viñedo en Liédena, que posiblemente sean los más antiguos de Navarra en la actualidad.

A nivel nacional, se pueden citar como ejemplos los todavía vigentes estadios municipales de Mendizorroza, en Vitoria, o El Molinón en Gijón, entre otros.[8]

Figura 9 : Fotografía del campo de fútbol de Liédena en 1929.

(Fuente: M.J. Armendáriz & J. Ubago).

Etapa 2: El despegue social del fútbol.

La segunda etapa se puede enmarcar durante la época de la dictadura aproximadamente, es decir, tras finalizar la Guerra Civil hasta finales de los años 70.

Esta época se caracteriza por la popularización o ‘nacionalización’ del fútbol en la sociedad;[9] lo que conlleva aparejado un importante incremento en cuanto al volumen de construcción de nuevos terrenos de hierba natural y de tierra por imperiosa necesidad social.

También se debe destacar la introducción de algunos aspectos constructivos de interés como la luz artificial o el drenaje. Es a principios de la década de los años 40 es cuando se comienzan a realizar éstos por primera vez por debajo de la superficie de juego. Dicha labor se llevó a cabo de manera manual en primera instancia, y ya posteriormente con la ayuda de maquinaria. [10]

Durante este periodo, y sin entrar en la distinción etimológica entre campo o estadio tan especialmente característica hasta esta época,[11] se construyeron algunas de las infraestructuras futbolísticas más grandes e importantes de España de gran relevancia en la actualidad: El Santiago Bernabéu, el Camp Nou, el Vicente Calderón, el Ramón Sánchez Pizjuán, La Rosaleda, Ipurúa, Riazor, El Plantío, Ramón de Carranza, La Romareda, Anduva, Ciudad de Valencia, Carlos Belmonte y muchos otros más.

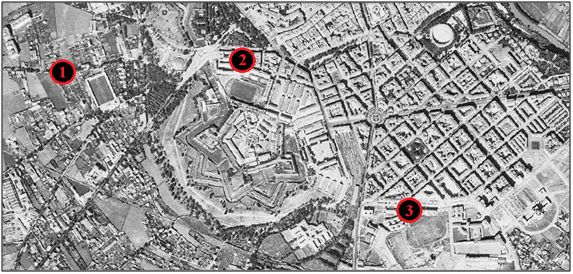

Figura 10 : Vista de Pamplona a mediados de los años 50, donde se observan el Campo de San Juan (1), el Stadium Militar Mola (2) y las instalaciones de Ruiz de Alda (3).

(Fuentes: Instituto Geográfico Nacional & SITNA).

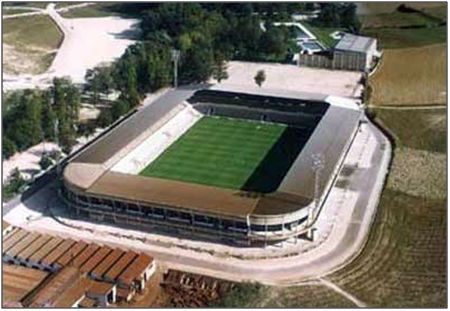

Figura 11 : Vista exterior e interior del Estadio Militar General Mola.

(Fuentes: J.J. Arazuri – M.J. Armendáriz & J. Ubago).

Figura 12 : A la izquierda, vista exterior del campo de San Juan en sus últimos años de existencia. A la derecha, periodistas sobre el césped antes del comienzo de un partido.

(Fuentes: C.A. Osasuna – Navarra Sport).

Centrándonos de nuevo en el fútbol navarro, destacan dos megaestructuras que siguen vigentes a día de hoy:

En Pamplona, El Sadar, cuya construcción finalizó en 1967 con un costo total de 61 millones de pesetas; 51 la propia edificación y 10 la compra de los terrenos. Este moderno estadio, fue el primero en Navarra que contó con luz artificial, ya que se levantaron cuatro torres de 38 metros de altura en los ángulos del estadio, contando cada una de ellas con 36 proyectores de luz, a los que había que sumar los otros 38 focos de refuerzo emplazados en las bandas.

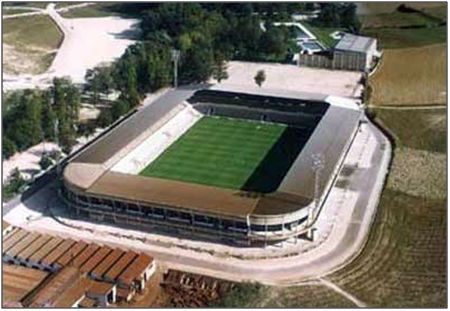

Figura 13 : El Sadar, un estadio moderno en aquella época que contaba con un aforo para 25.000 espectadores.

(Fuente: C.A. Osasuna).

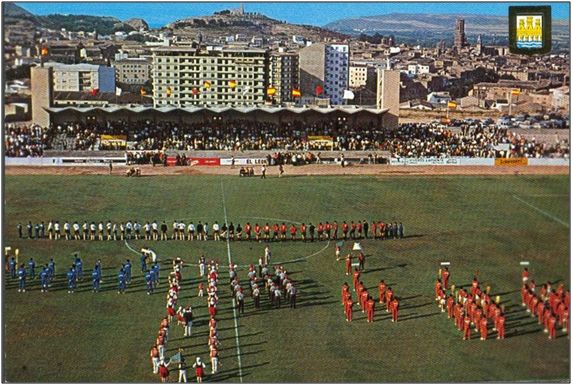

En Tudela, el Estadio José Antonio Elola* (Actualmente denominado “Ciudad de Tudela”). Por aquellos años, se rumorearon otros nombres como “Nuevo Griseras”; haciendo honor al viejo campo, o “Estadio Joaquín Segura”; en honor al que fuera presidente del club entre las temporadas 1965/66 y 1967/68, cuando el club logró el ascenso a 3ª División, y que había fallecido en un accidente de tráfico cuando viaja con su familia para ver a su equipo.

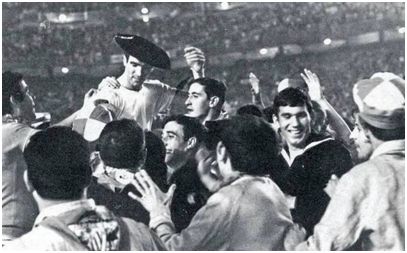

Finalmente, quedó inaugurado en 1969 como ‘Estadio Elola’ tras una inversión de más de 10 millones de pesetas y con una capacidad en las gradas que alcanzan las once mil personas.

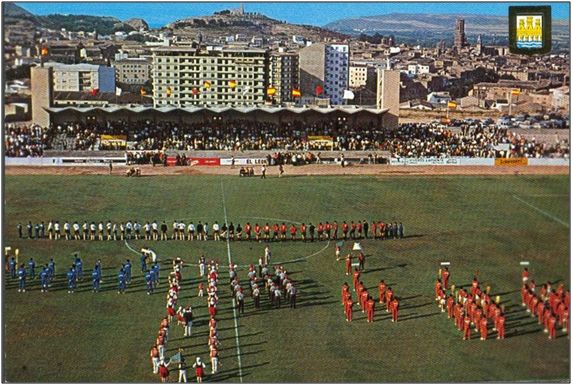

Figura 14 : Fotografía de los actos de inauguración del Estadio Elola el domingo 17 de agosto de 1969, previo al partido Tudelano – Osasuna.

(Fuentes: C.D. Tudelano & Federación Navarra de Fútbol).

Si hablamos de pequeños estadios y de otros campos de fútbol más humildes, se pueden citar ejemplos como el San Francisco de Tafalla inaugurado en 1951 o el San Bartolomé de Ribaforada en 1961 entre otros tantos de la geografía foral.

Figura 15 : Imagen de una fotografía realizada en los momentos previos a la inauguración del estadio San Francisco de Tafalla.

Es de destacar también, que durante esta época, comienzan a surgir las primeras “ciudades deportivas”, definidas éstas como una agrupación de multi-instalaciones para la práctica polideportiva. Dicho de otra manera, son complejos deportivos, no específicos ni exclusivos para el fútbol, sino que cuentan con piscina, frontón, otros tipos de pistas y de terrenos de juego, entre los que se incluyen, eso sí, alguno para la práctica del fútbol.

En este sentido, se pueden citar varios ejemplos de estadios pamploneses dentro de complejos deportivos; El campo de fútbol de Larrabide, denominado por entonces como Ruiz de Alda* y cuyo terreno de juego fue inaugurado en 1954, la U.D.C. Chantrea, inaugurado en 1956 como Luis Valero*, el Estadio de Oberena en 1964, y el Carlos Ainzúa (Ciudad Deportiva Amaya) inaugurado en 1968.

Figura 16 : Inauguración del Estadio de Oberena, el 6 de septiembre de 1964. En el centro de la imagen el colegiado Zariquiegui junto con Remacha; capitán del C.D. Oberena, y Hormaechea, capitán del C.A. Osasuna. (Fuente: Sección de fútbol de C.D. Oberena)

Como puede observarse, la mayoría de los nombres con los que se bautizaba los campos y estadios de la época, se adquirían haciendo acopio del patrón de cada localidad (Santoral) o de personalidades afines al régimen, aunque también los había bajo algún topónimo o nombre de una persona de relevancia y/o con cierto apego al club o entidad deportiva de la que se tratase.

Etapa 3: La profesionalización del fútbol.

La tercera etapa evolutiva de los terrenos de juego en el fútbol se inicia en la década de los 70-80 y continúa en nuestros días. Si bien es cierto que, debido a algunas peculiaridades que caracterizan a esta etapa, se pueden hacer dos subdivisiones dentro de la misma, y que se desarrollan más adelante.

Características generales.

Atendiendo en primer lugar a las características generales, esta etapa se ha caracterizado por los siguientes ítems:

– El aumento del número de nuevas instalaciones.

– La remodelación y renovación de muchos de los terrenos ya existentes.

– Surgimiento de las “ciudades deportivas” específicas del fútbol.

– Y la introducción del césped sintético como un tipo nuevo de superficie.

Vayamos por partes. A nivel constructivo y de diseño, independientemente de las normativas referidas a la construcción, es decir, a la ingeniería civil propiamente dicho, comienzan a surgir normas, reglamentos y bibliografías específicas que sirven de herramienta para la unificación del concepto de calidad para un terreno de juego óptimo, así como la estandarización del terreno de juego, por ejemplo en cuanto a dimensiones.

Nos encontramos desde las propias Reglas de Juego o las normativas propias de la competición, que varían cada año y que por ejemplo aconsejan unas dimensiones de 105 x 68 metros para determinadas competiciones, prohíben la tierra o arena como superficie de juego, obligan a certificar bajo determinados parámetros de calidad los terrenos de césped artificial, etcétera… pasando por bibliografía específica (Libros, documentos técnicos, artículos de revistas, catálogos o similares) como “Estadios de Fútbol: Recomendaciones y requisitos técnicos” publicado por la FIFA, “Guía UEFA de estadios de calidad” o el “Manual básico de instalaciones deportivas de la Comunidad Foral de Navarra” del Gobierno de Navarra por citar algún ejemplo, hasta llegar a los códigos o normas técnicas de estandarización; ISO, EN, UNE, DIN o AFNOR entre otras.

En este último sentido y sin entrar en excesivos detalles, fue en 1990 cuando comenzó a funcionar el proceso de normalización de las superficies deportivas de hierba natural a través del grupo de trabajo TC217/WG3 del Comité Europeo de Normalización. En 1996, se constituyó en España el grupo de trabajo SG-3 de AENOR, y al año siguiente, se creó ANORCADE, la Asociación para la Normalización de Campos Deportivos de hierba natural. Sin embargo, España no contó hasta 2002 con una normativa para la construcción y mantenimiento de campos deportivos de hierba natural, cuando se publicaron los informes UNE 41.959-1 IN y 41.959-2 IN,[12] o hasta 2008 si de hierba artificial específicamente se refiere, con la publicación de la UNE-EN 15330-1.

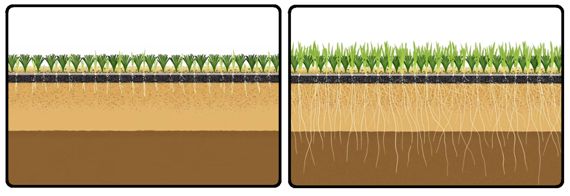

En cuanto a las reformas y remodelaciones, éstas se han ido plasmando con los cambios en las superficies de juego, la sustitución del sembrado tradicional por el tepe, la implantación de nuevas técnicas de drenaje y sistemas de riego más específicos, o la incorporación de luz artificial de forma generalizada.

Como curiosidades destacables en relación a estos cambios, citar que en sus comienzos, el tepe acarreó problemas por mal manejo y por su procedencia; la jardinería ornamental, es decir, no se cultivaba para superficies deportivas de forma específica como ocurre en la actualidad, o que en 1989 se ejecutó en España el primer drenaje por capa freática suspendida. [13]

Esta tendencia de “profesionalización”, no sólo se ha encaminado al diseño y la construcción, sino también al mantenimiento posterior, cuyo reflejo queda de manifiesto por actuaciones como la realización de tareas específicas más allá de cortar la superficie cespitosa, tales como el abonado, aireado-escarificado y recebo, la lucha contra las plagas, enfermedades y las hierbas no procedentes (“malas hierbas”), o la utilización de luz artificial, ventilación forzada, así como otros medios y materiales para contrarrestar las condiciones climatológicas adversas. [14]

También se destaca en este sentido, el uso de nuevas tecnologías, tales como los sistemas de monitorización de cultivos a través de dispositivos de sensores ambientales y sondas de suelo, la utilización de sistemas de riego inteligentes, donde ya no sólo está automatizado sino personalizado para cada aspersor y condiciones, así como la utilización de maquinaria guiada por GPS o mediante láser entre otros aspectos, que permiten una optimización del tiempo y de los recursos empleados, como ocurre también con otros cultivos agrícolas. [15] [16] [17]

Se debe tener en cuenta que el césped deportivo es un cultivo agrícola más, con la peculiaridad de que el “producto final” es la cubierta vegetal perenne formada por una o varias especies de gramíneas manejadas bajo unas prácticas agrícolas determinadas.

Figura 17 : La renovación del césped llevada a cabo a principios de 2017 ha sido la última reforma en estadio de El Sadar.

(Fuente: C.A. Osasuna)

Figura 18 : El uso de maquinaria especializada y la implantación del tepe son también ejemplos característicos de la modernización del fútbol.

(Fuente: Carrusel Deportivo Navarra).

Otro hecho significativo es la contratación de personal cualificado para llevar a cabo las citadas tareas de mantenimiento. Dicha cualificación, dado que no existe una titulación de ‘greenkeeper’ o ‘groundman’ en España, puede tener dos fuentes de procedencia:[18] [19]

1.- La primera, por la formación y capacitación profesional, que puede ser por:

1.1.- Los estudios reglados de origen, principalmente superiores y correspondientes a las ramas agrarias. Se hace referencia a titulaciones como Doctor, Licenciado/Ingeniero/Master, Diplomado/Ingeniero Técnico/Graduado, Técnico Superior y Especialista de Formación Profesional, hasta llegar a los diversos Certificados de Profesionalidad específicos. [20] [21]

1.2.- La capacitación profesional mínima requerida acorde a las exigencias de la legislación vigente (Carnet profesional), como ocurre en el caso del manejo y utilización de productos químicos para la realización de tratamientos fitosanitarios.[22]

1.3.- Otros tipos de formación: Formación no reglada y formación informal. Se hace referencia en este caso a todo ese tipo de formaciones complementarias como son los postgrados o cursos especializados y los eventos de tipo técnico; congresos, jornadas, charlas, demostraciones en campo, etc.

2.- La segunda, por la experiencia laboral. En ocasiones de tipo autodidacta, o bien adquirida por el mantenimiento de céspedes en parques y jardines o para deportes como el golf; En el caso específico del mundo del fútbol, por haber trabajado en países foráneos en donde existe una mayor cultura en esta área.

El “fichaje” merengue de Paul Burgess en 2009, quizás haya sido el nombre más sonado en los medios de comunicación nacionales, y no solo de ámbito deportivo.[23] [24] [25]

Figura 19 : Juan Carlos Sanz, responsable del césped de El Sadar con dilatada experiencia, además de mantener el terreno de juego en el mejor estado posible, es todo un artista como se puede apreciar en las imágenes.

(Fuentes: Carrusel Deportivo Navarra & Diario de Navarra).

Si se centra la atención en el césped artificial, los comienzos sobre uso en el fútbol comienzan a principios de los años 80, aunque en España su uso va destinado al fútbol amateur. Sin embargo, no tiene gran aceptación como consecuencia de la baja calidad y falta de seguridad de las primeras moquetas.

En 2001, la FIFA y la UEFA lanzan un programa de garantía de calidad para césped artificial con el propósito de desarrollar un estándar industrial para superficies de césped artificial utilizadas en el fútbol, incluyendo este tipo de superficies en las Reglas de Juego tres años más tarde junto con sellos de calidad FIFA RECOMMENDED de 1 y 2 estrellas.

Figura 20 : Los sellos iniciales de 1 y 2 estrellas de la FIFA para catalogar la calidad del césped artificial creados en 2004.

En 2009, se implementa la iniciativa del Productor Recomendado por la FIFA (PRF), con el fin de mejorar la calidad en todas las fases de construcción de un terreno de césped artificial. Y el último paso hasta el momento, ha sido la introducción de un nuevo manual de pruebas en 2015, con más exigencias para los campos de césped artificial, así como la sustitución de los sellos “FIFA RECOMMENDED 1 Star” y “FIFA RECOMMENDED 2 Star”, por las nuevas marcas denominadas “FIFA QUALITY” y “FIFA QUALITY PRO”.

Figura 21 : Los nuevos sellos FIFA PRO y FIFA QUALITY.

Etapa 3.1: El fútbol de finales del siglo XX; la época dorada del césped natural.

Como se ha citado anteriormente, algunas peculiaridades hacen que este periodo, al cual he denominado “La profesionalización del fútbol”, pueda quedar dividido en dos sub-etapas.

La primera división quedaría encuadrada en las décadas finales del siglo XX, es decir, durante los 70, 80 y 90. Durante estos años, se produce en Navarra un incremento considerable del número de instalaciones. Estos terrenos de juego, principalmente de nueva construcción, se realizaban generalmente de hierba natural en los pueblos, y de tierra o arena (Fueron muy característicos los campos de color grisáceo-verdosos por la ofita utilizada, especialmente en la cuenca de Pamplona), en las grandes urbes o como terreno de juego complementario a otro ya existente en las localidades rurales o en las nuevas ‘ciudades deportivas’ que comenzaban a surgir.

Aunque el continuismo franquista caracterizó la década de los 70, sin embargo, la bonanza económica y el empuje social, en algunos casos en auzolan (Voz en euskera que significa ‘trabajo vecinal’), trajo consigo una tendencia más acentuada a partir de los años 80 y que continuó en los 90, acompañado todo ello del desarrollo urbanístico que por aquel entonces ya comenzaba a implementarse en España, y gracias también, a las subvenciones federativas repercutidas del Mundial 82.

Así por ejemplo, Berbinzana inaugura El Sotico en septiembre de 1970. Cáseda, tras varios años de obras, estrena en 1972 La Laca, que por aquel entonces era un campo de tierra de 88 x 55 metros, mientras que Arre el estreno era del campo de Igueldea. En 1973, en Castejón se buscan fondos para dotar de césped el viejo El Tomillar, mientras que otros pueblos, como Noáin, Azagra o Lacunza, estrenan terrenos o vestuarios como en Baztán. En 1974, Urdiáin hace lo propio con su campo cuyo coste se acerca a los 5 millones de pesetas, empleando la mitad del dinero en levantarlo y hacer un buen drenaje. Un año después, San Adrián hacía lo mismo con su campo de arena Municipal, cuyo coste ascendía a los 6 millones de pesetas. En 1976, se estrenaba el campo de fútbol de Iturriondo, en Tiebas, aunque éste sin inauguración oficial, mientras que en Villafranca se interesaban por cambiar la tierra por el césped en El Palomar y en Lodosa se inauguraba un 10 de octubre El Medianil. Y en 1979, el ayuntamiento tudelano cedía unos terrenos en el monte de San Julián, lo que daría lugar a las instalaciones de Santa Quitera.

Característica importantísima a reseñar durante esta década fue la colocación de las vallas de protección entre el terreno de juego y los espectadores, como le ocurrió a El Sadar para la temporada 1977/78, y que permanecerían hasta el 2003, cuando se modificó la normativa.

De la década de los 80, hay dos ejemplos sobresalen de forma especial, a saber:

1.- Por un lado, la construcción del campo de hierba natural y otro contiguo de tierra en la localidad de Mutilva, junto a la Universidad Pública de Navarra con fondos económicos cortesía de Naranjito; Ejemplo de una de tantas construcciones llevadas a cabo por la celebración de la Copa del Mundo España’82, aunque las gestiones habían comenzado en los 70.

2.- Por el otro, las Instalaciones Deportivas del Club Atlético Osasuna en Tajonar, una “ciudad deportiva” específica para la práctica del fútbol que inicialmente contó con 2 campos de hierba natural de 105 x 67,5 y otros 2 de tierra de 102 x 62 metros, además de una pequeña balsa que recogía las aguas sobrantes en las instalaciones y que a su vez servía como reservorio para el sistema de riego.

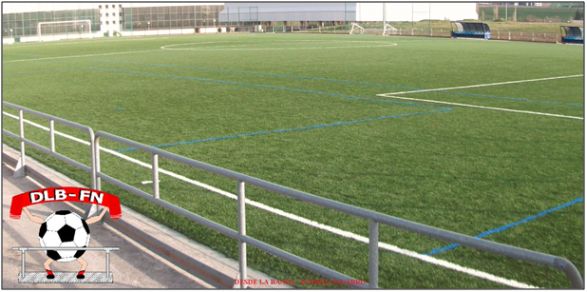

En la década de los 90, además de las reformas de muchos campos por toda la geografía navarra gracias en muchos casos a las generosas subvenciones institucionales, se produce un hecho muy significativo: La inauguración del primer terreno de juego de césped artificial. Aunque las primeras referencias en Navarra sobre césped artificial, datan de 1986 cuando se instaló una pequeña pista dentro de un colegio de Pamplona, no fue hasta 1993, en el Estadio Larrabide, cuando se pudo ver el primer campo de fútbol navarro sintético.

A nivel general, y principalmente en estadios de fútbol profesional, durante esta década se debe destacar la adopción de nuevas medidas de seguridad como fueron la supresión de las vallas de protección, la numeración de las localidades y la obligatoriedad de tener asiento todos los espectadores, lo que se tradujo en una reducción del aforo y un cambio estético importante de los aledaños al terreno de juego.

Etapa 3.2: El fútbol del siglo XXI; la revolución del césped artificial.

La imposición del césped artificial como superficie de juego, a excepción del fútbol profesional masculino, ha marcado un hito en la historia del fútbol.

En Navarra por ejemplo, se pasa de los 8 terrenos de juego existentes en 2002, a más de 50 en 2015, o lo que es lo mismo, se produce un incremento del 675% en poco más de una década (En España, el incremento del césped artificial fue del 200% en 4 años durante los comienzos del siglo),[26] lo que ha supuesto que 3 de cada 4 partidos del fútbol federado foral se disputen ya sobre césped artificial, incluyendo muchos de los encuentros de categoría nacional.

Como hecho más significativo es la certificación del campo de fútbol de hierba artificial de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) con el sello “FIFA QUALITY” el 17 de diciembre de 2016, [27] tras llevarse a cabo la sustitución de la moqueta colocada en 1999 cuando se construyó el terreno de juego por una de última generación, convirtiéndose así en el primer campo certificado en la Comunidad Foral de Navarra.

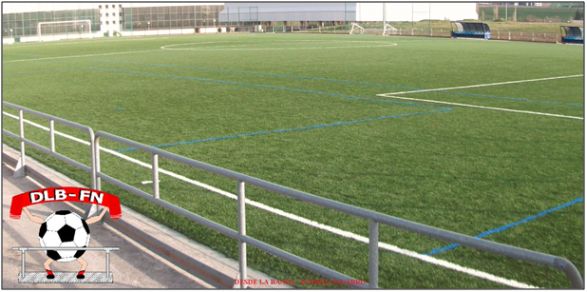

Figura 22 : Imagen del campo de fútbol de la Universidad Pública de Navarra.

(Fuente: Desde La Banda – Fútbol Navarro)

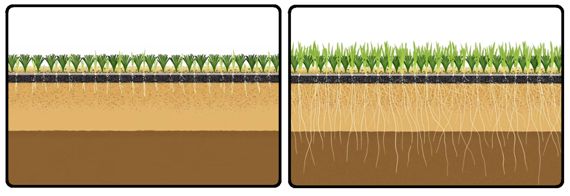

Por otro lado, está la introducción y puesta en escena del césped mixto o césped híbrido, consistente básicamente en complementar la superficie cespitosa con fibras sintéticas. Este modelo de superficie, que ya se conocía desde la década de los 90, es inexistente en tierras navarras. Llegó a España llegó por primera vez en 2002, cuando lo instaló el Real Madrid C.F. en el Santiago Bernabéu.[28]

Sin embargo, en la práctica a día de hoy no ha tenido tanta repercusión como se esperaba, quedándose en el olvido hasta mediados de 2015, cuando el Villarreal C.F. S.A.D. optó por implantar un renovado modelo híbrido en El Madrigal,[29] y que posteriormente han seguido otros clubes en sus respectivos estadios. Los modelos de césped mixtos que se han implantado en España hasta ahora han sido de dos tipos: [30]

1.- Sistemas que implantan la fibra de césped artificial en el suelo, con o sin césped, y luego se siembra.

2.- Sistemas que se basan en una malla con fibras de césped artificial, y que ahora ya se cultivan como tepes.

Figura 23 : Infografía de un tipo de césped híbrido. En este caso, el césped natural es sembrado sobre césped artificial.

(Fuente: Palau Turf)

Y para finalizar, un último detalle socio-económico sobre los terrenos de juego, muy propio de la transcendencia del fútbol en la sociedad ‘marketingnizada’ en la que vivimos: El cambio de nombre por patrocinio.

El ejemplo de El Sadar, que cambió su nomenclatura por la marca Reyno de Navarra desde 2005 hasta 2013 como contraprestación publicitaria cercana a los 1,5 millones de euros anuales por parte del gobierno foral a Osasuna.

El Sadar no ha sido el único ya se han podido ver varios ejemplo en los últimos años en el fútbol español, pasando por Son Moix en Mallorca, El Madrigal en Villarreal, Cornellà-El Prat en Barcelona… hasta llegar al ‘Nuevo Metropolitano’ de Madrid.

Figura 24 : Imagen del estadio con el emblema de Reyno de Navarra y las operaciones de retirada para volver a la denominación de El Sadar.

(Fuentes: Diario de Navarra & Navarra Sport)

Contexto actual y conclusiones.

A la vista de esta investigación histórica, queda claro que nada tienen que ver los terrenos de juego, ni la infraestructura que lo rodea, durante los comienzos del fútbol a los que hoy en día se utilizan habitualmente en muchos aspectos como consecuencia del progreso y desarrollo de la humanidad, y en especial, en cuanto a ciertas características principales como son el diseño y la ejecución durante la fase de construcción o el mantenimiento durante la fase de explotación. En definitiva, el cariz que han adquirido estas instalaciones deportivas es tal, y especialmente los nuevos estadios, que no es por tanto de extrañar que actualmente se les denomine como las “Catedrales del siglo XXI”.

El contexto actual respecto al recorrido histórico visto, es el siguiente:

– La superficie de juego: El uso de una cubierta vegetal viva como base de juego como es el césped natural, se ha mantenido presente en mayor o menor medida desde los orígenes hasta la actualidad, a pesar de la fuerza adquirida por el césped sintético en los últimos años.

Actualmente, no parece que haya intención de sustituir el césped natural como superficie de juego del fútbol profesional en detrimento del sintético, que sin embargo, se ha vuelto fundamental en el fútbol de base y aficionado.

Figura 25 : Fotografía clásica de un ‘patatal’ (Arriba) que ha quedado para la anécdota por el césped óptimo más habitual en la actualidad especialmente en el fútbol profesional (Abajo).

– Deficiencias e imperfecciones constructivas y de seguridad: A pesar de las considerables mejoras que se han llevado a cabo a lo largo de la historia, todavía hoy se puede topar uno con algún que otro defecto de vez en cuanto: Hundimientos del terreno, elementos peligrosos (porterías de Fútbol 8 sin protección, aspersores en mitad del campo, vallados perimetrales próximos a las líneas de banda, cables eléctricos cruzando el terreno de juego…), drenajes colapsados, roturas en la moqueta de césped artificial, etcétera.

Como es menester por parte del árbitro, dichas deficiencias quedan o debería quedar reflejadas en el acta oficial del partido,[31] siendo quizás el caso más curioso que he detectado en toda España el de las demarcaciones mal pintadas en un terreno de césped artificial.[32]

Un hecho muy significativo en Navarra es la completa anegación e inutilización temporal de varios terrenos de juego cuando se producen temporales meteorológicos por el exceso de caudal de los ríos próximos a dichas instalaciones.[33] Algunos de los campos de fútbol que todavía a día de hoy sufren las crecidas son Igueldea de Arre, junto al río Ulzama, La Galera en Miranda de Arga, El Soto en Burlada o el ‘famoso’ El Sotico en Berbinzana, por culpa del río Arga. [34]

Figura 26 : Los campos de fútbol de Igueldea (Izquierda) y El Sotico (Derecha) completamente anegados.

(Fuentes: C.D. Avance-Ezcabarte y C.D. Injerto)

– La denominación: El nombre de un terreno de juego parece más bien una cuestión de moda, de esa tendencia o contexto social del momento. A día de hoy, la utilización de topónimos suele ser lo más habitual.

Cabe reseñar por un lado, que todavía quedan instalaciones que mantienen su denominación de origen franquista, aunque poco a poco están siendo renombradas en cumplimiento de la legislación vigente. El cambio producido a finales de 2016 en Corella con las instalaciones deportivas “Nuevo Estadio José Luis Arrese”,* en honor al político José Luis de Arrese y Magra, por el topónimo del lugar; “Estadio Municipal Ombatillo”, es el ejemplo más reciente.

Y por otro lado, de los cambios provocados por ‘poderoso caballero’ que hace que sea frecuente el cambio de la denominación oficial por el del patrocinador de turno, algo ya habitual en algunos países europeos.[35]

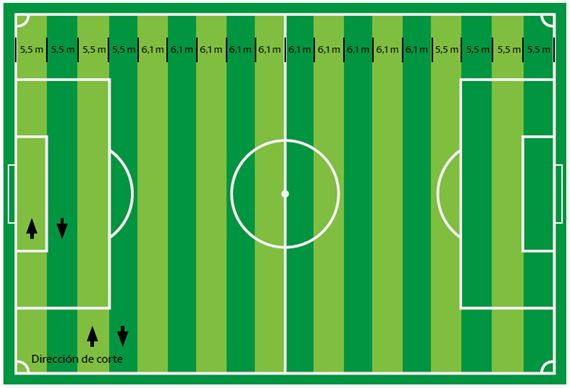

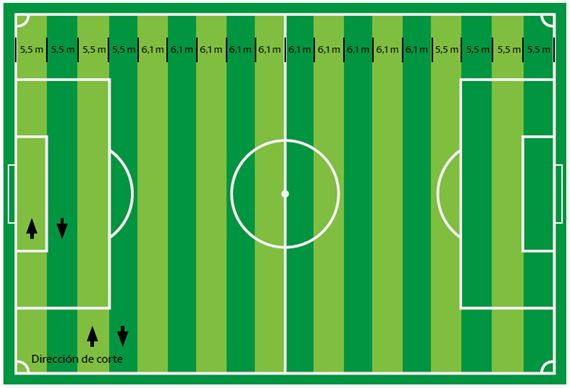

– Normativas, reglamentos y otras disposiciones legales: Desde la temporada 2016/2017, con la entrada en vigor del reglamento televisivo para las categorías del fútbol profesional, se deben elaborar informes específicos sobre determinados aspectos del terreno de juego: La altura del césped, la dureza del terreno, la cobertura, la uniformidad en cuanto al color, la resistencia a tracción rotacional y el tipo de corte y marcaje.

Así mismo, con la nueva redacción de las Reglas de Juego, los terrenos de juego deberán ser, por motivos de seguridad, una superficie completamente natural o, si lo permite el reglamento de la competición, una superficie completamente artificial, salvo cuando el reglamento de competición permita una combinación integrada de materiales artificiales y naturales (sistemas híbridos). [36]

Finalmente, cabe reseñar el enorme listado de normas (ISO, EN, UNE…) existente que permiten normalizar las especificaciones de las instalaciones y el equipamiento deportivo.

Figura 27 : Infografía sobre las medidas de las franjas para un terreno de juego de 105 metros de largo.

(Fuente: Liga de Fútbol Profesional)

¿Y qué nos deparará el futuro? A corto plazo, y como consecuencia de la crisis económica, se ha ralentizado, por no decir prácticamente paralizado casi en su totalidad, los proyectos de nueva construcción, especialmente en cuanto a las instalaciones de fútbol base.

Sí que tienen cabida las pequeñas reformas o la remodelación de campos de fútbol para su transformación al césped artificial, aunque a cuenta gotas.

Del resto de aspectos, el paso del tiempo nos lo mostrará.

Agradecimientos.

Se quiere agradecer a todas aquellas personas que han colaborado desinteresadamente con mi persona facilitando información para la elaboración del presente artículo.

* Notas aclaratorias.

Por la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, popularmente conocida como “Ley de la Memoria Histórica”, se han venido modificando los nombres originales de algunos campos de fútbol.

El caso de José Antonio Elola-Olaso e Idiacaiz o el de Luis Valero Bermejo, por haber sido Delegado Nacional de Educación Física y Deportes y Gobernador Civil en Navarra durante el franquismo respectivamente, han sido algunos de los ejemplos que se han citado en el presente artículo, pero se podrían citar muchos más.

Bibliografía y fuentes consultadas.

Apuntes:

VV.AA. (2009). III Curso de Experto Universitario en Gestión del Césped Deportivo Natural y Artificial. Las Rozas (Madrid): Fundación Real Federación Española de Fútbol & Universidad de Castilla La Mancha.

Libros:

Agrupación Deportiva San Juan (2012). 50 aniversario Agrupación Deportiva San Juan/Donibane Kirol Elkartea 50 urteurrena. Esparza de Galar (Navarra): Gráficas Alzate.

Arazuri, J.J. (1979). Pamplona: Calles y barrios. Pamplona: José Joaquín Arazuri.

Armendáriz, M.J. & Ubago, J. (2002). Federación Navarra de Fútbol: 75 años de historia. 1928-2003. Pamplona: Federación Navarra de Fútbol.

Azanza, J.J. (2007) Fútbol y arquitectura. Estadios, las nuevas catedrales del siglo XXI. Pamplona: Fundación Osasuna.

Burillo, P., Felipe, J. L., Gallardo, A., Gallardo, L., Sanchís, M., Pérez, V., & Rosa, D. (2010). El césped artificial. La revolución del pavimento en el fútbol. Valencia: Instituto Biomecánico de Valencia.

Chocarro Martín, M.I. (2010). C.D. Injerto, Berbinzana: 75 aniversario. 1934-2009. Pamplona.

Club Deportivo Iruña & Universidad de Navarra (2014). C.D. Iruña: aniversario 75 urtemuga (1939-2014). Pamplona: C.D. Iruña.

Consejo Superior de Deportes (2012). Seguridad y mantenimiento de los campos de fútbol de césped artificial. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

FIFA & UEFA (1997). Guía, recomendaciones técnicas y requisitos para la construcción y modernización de los estadios de fútbol. Zúrich (Suiza): Federación Internacional de Fútbol Asociación.

FIFA (2011). Estadios de Fútbol: Recomendaciones y requisitos técnicos. 5ª Edición. Zúrich (Suiza): Federación Internacional de Fútbol Asociación.

FIFA (2015). Reglas de Juego 2015/2016. Zúrich (Suiza): Federación Internacional de Fútbol Asociación.

Pascual, M., Alcalá, J.A., Arellano, J.M. & Saso, L.(2010). C.D. Tudelano 1935-2010: 75 aniversario. Tudela (Navarra): C.D. Tudelano.

LaLiga (2016). Reglamento para la retrasmisión televisiva. Madrid: Liga de Fútbol Profesional.

Merino, D., & Ansorena, J. (1998). Césped deportivo: construcción y mantenimiento. Madrid: Mundi-Prensa.

Ruano, R., Echarri, L., Madoz, N., Mendívil, J., & Suescun, A. (2006). Manual básico de instalaciones deportivas de la Comunidad Foral de Navarra. Pamplona: Gobierno de Navarra.

Santacilia, A. & Zozaya, C. (1998). Club Deportivo Ilumberri, 1923-1998: 75 aniversario. Lumbier: C.D. Ilumberri.

Semillas Zulueta (1990). Guía del césped. Madrid: Mundi-Prensa.

Semillas Zulueta (1994). Céspedes y cubiertas vegetales. Madrid: Mundi-Prensa.

Torrecilla, J. (1998). C.D. Izarra: 75 aniversario, 1924-1999. Estella.

UEFA (2013). UEFA Guide to Quality Stadiums. Nyon (Suiza): Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.

UEFA (2010). UEFA Stadium Infrastructure Regulations. Edición de 2010. Nyon (Suiza): Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.

Hemerotecas de prensa:

As. http://as.com

Cadena Ser (Radio Pamplona). http://cadenaser.com/emisora/radio_pamplona/

Desde La Banda – Fútbol Navarro. www.desdelabandafutbolnavarro.es

Diario de Navarra. www.diariodenavarra.es

Diario de Noticias. www.noticiasdenavarra.com

Diarios de Fútbol. www.diariosdefutbol.com/

Marca. www.marca.com

Mundo Deportivo. www.mundodeportivo.com

Navarra Sport. www.navarrasport.com

Navarra Deportiva. www.navarradeportiva.com

Sport. www.sport.es

Legislación:

Ley 10/1990, de 15 de Octubre, del Deporte.

Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala, se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas.

Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Real Decreto 748/2008, de 9 de mayo, por el que se regula la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Real Federación Española de Fútbol.

Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para la actividad de fútbol profesional.

Normas técnicas:

UNE-EN 12231:2004. Superficies para áreas deportivas. Métodos de ensayo. Determinación de la cubierta vegetal del césped natural.

UNE-EN 12232:2003. Superficies para áreas deportivas. Determinación del espesor de fieltro del césped natural.

UNE-EN 12233:2003. Superficies para áreas deportivas. Determinación de la altura de la hierba del césped natural.

UNE-EN 14954:2006. Superficies deportivas. Determinación de la dureza del césped natural y de los suelos minerales no aglomerados para espacios deportivos de exterior

UNE-EN 15330-1:2014. Superficies deportivas. Superficies de hierba artificial y punzonadas principalmente diseñadas para uso exterior. Parte 1: Especificaciones para superficies de hierba artificial para fútbol, hockey, rugby, tenis y uso multideportivo.

UNE-EN 15330-2:2009. Superficies deportivas. Superficies de hierba artificial y punzonadas principalmente diseñadas para uso exterior. Parte 2: Especificaciones para superficies punzonadas.

Portales Web:

AENOR – Asociación Española de Normalización y Certificación. www.aenor.es

Amazone. www.amazone.net

AEdG – Asociación Española de Greenkeepers. www.aegreenkeepers.com

Club Atlético Osasuna. www.osasuna.es

Club Deportivo Amaya. http://cdamaya.com

Club Deportivo Corellano. www.cdcorellano.com

Club Deporivo Ilumberri. https://cdilumberri.wordpress.com

Club Deportivo Injerto. http://www.cdinjerto.com

Club Deportivo Izarra. www.clubdeportivoizarra.es

Club Deportivo Garés. www.cdgares.com

Club Deportivo Larrate. http://clublarrate.es

Club Deportivo Lodosa. https://www.cdlodosa.com

Club Deportivo Oberena – Sección de fútbol (Galería de fotografías históricas); Página web elaborada por Javier Romera Gutiérrez. http://webs.ono.com/romera1/GALERIA_FOTOS.index.html

Club Deportivo Pamplona. http://cdpamplona.com

Club Deportivo Tudelano. www.cdtudelano.com

CHE – Confederación Hidrográfica del Ebro. http://www.chebro.es

CNAF – Comité Navarro de Árbitros de Fútbol. http://www.colegionavarro.com

CTA – Comité Técnico de Árbitros. www.rfef-cta.com

Delta Cinco. www.deltacinco.es

Estadios de España. www.estadiosdeespana.com

FNF – Federación Navarra de Fútbol. www.futnavarra.es

FIFA – Federación Internacional de Fútbol Asociación. http://es.fifa.com

Gran Enciclopedia Navarra. www.enciclopedianavarra.com

Instituto Geográfico Nacional. https://fototeca.cnig.es/

John Deere. www.deere.es

LFP – Liga de Fútbol Profesional. www.laliga.es

New Holland. www.newholland.com

Palau Turf. www.palauturf.com

RFEF – Real Federación Española de Fútbol. www.rfef.es

SITNA – Sistema de Información Territorial de Navarra. http://sitna.navarra.es

Toro. www.toro.com

Twitter del C.A. Osasuna. https://twitter.com/CAOsasuna

Twitter del Castillo F.C. https://twitter.com/castillo_mda

Twitter del C.D. Avance-Ezcabarte. https://twitter.com/cdavancezcabart

Twitter del C.D. Injerto. https://twitter.com/cdinjerto

Twitter del C.D. Kirol Sport. https://twitter.com/CD_KirolSport

UEFA – Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol. http://es.uefa.com/

Revistas:

Asociación Española de Greenkeepers (1999-2017). Greenkeepers.

Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español (2009-2018). Cuadernos de Fútbol.

Federación Navarra de Fútbol (2001-2015). En juego.

Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (2002-2018). UEFA Direct.

Referencias.

[1] Llamas, E. (2016). Sistemas de clasificación en España a lo largo del tiempo. Cuadernos de Fútbol, 75.

[2] Manso, Á. L. (2015). El balón, protagonista de la liga. Cuadernos de Fútbol, 65.

[3] Serrano, M.Á. (2009). Cómo dirigir un partido de fútbol. Factores que intervienen en el desarrollo del juego y técnica a emplear. Madrid: Biocorp Europa.

[4] Báez Pérez de Tudela, J.M. (2013). La movilización de las masas: Fútbol y democracia durante la segunda República Española. Ábaco: Revista de cultura y ciencias sociales 76-77, 107-112.

[5] Baker, S. W. (1991). Compaction: A Problem of Wear and Tear. Turf Management, 11-13.

[9] Llopis Goig, R. (2005). Claves etnoterritoriales de la historia del fútbol español. En X Congreso de Historia del Deporte. 2-5 noviembre de 2015, Sevilla.

[10] Dañobeitia, P. L. (2013). Footballgrasskeeper. Sevilla: Punto Rojo Libros.

[11] Martínez, V. (2011). Etimología (II): campos y estadios. Cuadernos de Fútbol, 20.

[12] Merino, D. (2006). Normalización en campos deportivos de hierba natural. Revista BricoJardinería y Paisajismo, 142, 5.

[14] González, M.Á. (2008). Maquinaria necesaria para la gestión y el mantenimiento del césped deportivo (Trabajo Final de Mecanización de Granjas y Centros Hortícolas) [Material no publicado]. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra, Pamplona.

[17] Montes, L. (6 de julio de 2016). La ‘otra’ nube llega al campo: Cuidar cada planta y árbol de forma única. El Mundo.

[19] Gómez, A. (7 de junio de 2015). El trabajo de los ‘greenkeepers’: mucho más que cuidar el césped. Diario Sur.

[22] González, M.Á. (2015). Manual del carnet de manipulador de productos fitosanitarios de nivel cualificado. Pamplona: Servicios de Ingeniería Agroforestal y Medioambiental de Navarra.

[23] De Llano, P. (2 de noviembre de 2010). 105 metros de alfombra real. El País.

[25] Fertiberia (2010). Hablamos con Paul Burgess, Head Groundsman del Real Madrid. Plantae. La revista de Fertiberia Jardín y Áreas Verdes, otoño 2010. Madrid: Fertiberia S.A.

[26] Felipe, J. L. (2011). Presente y futuro del césped artificial según deportistas, entrenadores, gestores y arquitectos. Una visión cualitativa (Tesis Doctoral). Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo.

[28] Arenillas, A. (2002). Sistemas de césped mixto. Greenkeepers, 8, 26-27.

[29] Fabián, R. (16 de junio de 2015). El Madrigal, otra vez por delante. El Periódico Mediterráneo.

[30] Arenillas, A. (2016). Evolución de los sistemas de césped mixto o híbrido. Green & Golf. Construcción, paisajismo y mantenimiento, Año I, 4, 32-33.

[31] Castillejo, F. Díaz, J., & González, M.Á. (2012) Manual de redacción de actas de fútbol 11 para Navarra. Pamplona.

[32] Real Federación Española de Fútbol (10 de febrero de 2013). Acta del partido C.D. Olímpic – Yeclano Deportivo. Campeonato de Liga 2º División B Grupo III, Jornada Nº 26. Xátiva

[33] López, J.J., González, M., Scainni, A., Goñi, M., Valdenebro, J.V. & Gimena, F.N. (2012) Caracterización del modelo HEC-HMS en la cuenca del río Arga en Pamplona y su aplicación a cinco avenidas significativa. Obras y proyectos, (12), 15-30.

[36] The International Football Association Board (2016). Reglas de Juego 2016/17. Zúrich (Suiza).