Narciso Masferrer y los orígenes del Olimpismo en España

Introducción

La convulsa historia de los comités olímpicos españoles está íntimamente vinculada a los avatares políticos de España y, de forma singular, a la pugna prácticamente constante entre los dos grandes centros deportivos (Madrid y Barcelona) que surgen a finales del siglo XIX y que mantendrán una tensión permanente por obtener interlocución directa con el Comité Olímpico Internacional y el liderazgo del deporte y el Olimpismo en España.

Narciso Masferrer Sala, tanto por su carisma y capacidad de trabajo como por sus circunstancias familiares y personales (nacido en Madrid de padres catalanes y afincado en Barcelona tras haber estudiado en Francia y en Alemania y haber vivido en Sevilla, de ideología conservadora y alejado del catalanismo político), estaba en disposición de ejercer de puente o mediador entre las dos ciudades, y así lo hizo en numerosas ocasiones en los cincuenta y cuatro años que transcurrieron desde su primera iniciativa importante en este ámbito (la Sociedad Gimnástica Española, fundada en 1887 en Madrid) hasta su deceso en Barcelona en 1941.

Procedemos pues a presentar una sucinta historia del Olimpismo en nuestro país relacionándola con la biografía de Narciso Masferrer, ya que, como veremos, existe una clara vinculación entre ambas.

La Sociedad Gimnástica Española (1887)

La Sociedad Gimnástica Española fue una entidad fundada (por segunda vez) por Narciso Masferrer Sala, Emilio Fernández de Monjardín Cano, Emilio Coll Maignan y Édouard Charles en Madrid el 2 de marzo de 1887, siendo aprobados sus estatutos por la autoridad gubernativa el día 23 del mismo mes y año. Decimos por segunda vez porque una entidad de idéntico nombre (Sociedad Gimnástica Española) ya había sido creada cinco años antes (13 de mayo de 1882) por Mariano Ordax también en Madrid, aunque al parecer sin llegar a desarrollar apenas actividad.

Los objetivos de la SGE (de la SGE de 1887) eran ambiciosos:

trabajar con todos sus afanes hasta ver funcionar una sociedad popular, democrática, que pusiera los deportes al alcance de todos los aficionados, que el estudiante, el empleado, el obrero pudieran combatir los vicios y embrutecimiento de la vida de esclavitud, de trabajo constante, con la expansión y equilibrio que proporciona al espíritu las emociones del deporte y lograr un desarrollo armónico de inteligencia y salud. (El XXV Aniversario de la Sociedad Gimnástica Española, 1912)

En junio de 1894 la Sociedad Gimnástica Española se adhirió por carta al congreso para recuperar los Juegos Olímpicos convocado por el barón de Coubertin en la Universidad de La Sorbona (París). Fue la única sociedad deportiva española que lo hizo. La Universidad de Oviedo envió tres delegados (porque el congreso coincidió con un viaje a París por otros motivos y eran krausistas como Giner de los Ríos, interlocutor en España de Coubertin en esas fechas); los profesores asturianos no tomaron parte en las deliberaciones (González Posada, 1894).

La vinculación con el Olimpismo de algunos miembros de la SGE como Narciso Masferrer sería una constante en sus vidas y es el embrión al partir del cual nacerán otras entidades más ambiciosas como la Federación Gimnástica Española, creada a imitación de la USFSA francesa con idénticos objetivos regeneracionistas.

La Federación Gimnástica Española (1898)

Narciso Masferrer fue el primer promotor del deporte en nuestro país con una visión global y ambiciosa y la primera persona que tuvo clara la necesidad de crear un organismo que coordinara todo el deporte, así como de federaciones de cada especialidad y campeonatos nacionales. Esta propuesta, con algunos matices, se concretará en la creación de la Federación Gimnástica Española el 7 de junio de 1898 en respuesta al llamamiento efectuado por Masferrer desde las páginas de la revista Los Deportes el 1 de marzo de 1898 a todos los deportistas españoles para crear una “Confederación de las Sociedades Gimnásticas Españolas”.

Respondieron favorablemente al llamamiento de Masferrer: el Gimnástico de Tarragona, la Asociación Nacional de Profesores Oficiales, el Gimnasio de Vigo, el Club Gimnástico de Cartagena, la Sociedad Catalana de Gimnástica y la Sociedad Gimnástica de Orense. Poco después se incorporó la Sociedad Gimnástica Española. José Canalejas y Méndez (diputado, ex ministro de Fomento, Gracia y Justicia y Hacienda y presidente honorario de la Asociación Catalana de Gimnástica), fue elegido primer presidente de la FGE. La Asociación Catalana de Gimnástica había sido fundada por Masferrer como un primer escalón hacia la Federación Gimnástica Española.

La primera asamblea de la FGE tendrá lugar el 26 de septiembre de 1899 en Madrid y estará acompañada por un festival polideportivo. Se tiende a decir, de forma simplificadora, que la FGE es un antecedente directo de la Federación Española de Gimnasia. La FGE es antecedente de la federación de gimnasia, en efecto, pero también de la de atletismo, de la de fútbol y de la de prácticamente todos los deportes (solo el ciclismo, la colombofilia, la vela y el tiro tuvieron estructuras federativas propias en esta época). También del Comité Olímpico Español y del Consejo Superior de Deportes. Sin olvidar su vertiente cultural y pedagógica de clara influencia regeneracionista.

Al fundarse la FGE su sede social sería la de la SGE (calle Libertad, 15 de Madrid), y los cuatro fundadores de esta última (Masferrer, Monjardín, Coll y Charles), vocales del Comité Ejecutivo de la primera. La revista Los Deportes, con sede en la calle Montjuïc del Carme, 5 de Barcelona, sería su órgano de difusión y Marcelo Santos Sanz Romo, su secretario general. Puede afirmarse sin exagerar que la FGE es hija de Narciso Masferrer.

El primer objetivo de la FGE fue contar con delegados en las provincias. En julio de 1898 ya había delegaciones en todas, aunque la mayoría tenían una existencia formal sin desarrollar ninguna actividad real, lo que sería motivo de críticas y enfrentamientos. La organización de Asambleas (1899 en Madrid, 1900 en Barcelona, 1901 en Zaragoza) y “Fiestas Federales” con competiciones de varios deportes fueron los logros de la FGE en su corta existencia. El 20 de marzo de 1902 fue declarada “Sociedad de verdadera utilidad pública”. Para entonces ya había entrado en descomposición. En 1906 varias cartas y artículos (del propio Masferrer, entre otros) en las páginas de la nueva publicación de Masferrer, El Mundo Deportivo, lamentaban la virtual desaparición de la FGE, entidad dada de baja oficialmente en el Registro de Asociaciones en 1909.

Comité Español de los Juegos Olímpicos (1905)

En noviembre de 1905 se funda la segunda entidad polideportiva nacional: el Comité Español de los Juegos Olímpicos, una iniciativa del Comité Olímpico Griego para que España acudiera a los Juegos Olímpicos intercalados de Atenas 1906. Su presidente sería el marqués de Cabriñana del Monte. Román Macaya era el delegado en Barcelona. Se llegó a debatir sobre la necesidad de establecer dos comités en España, uno en Madrid y otro en Barcelona, lo que finalmente se descartó por intervención del cónsul de Grecia en Madrid (Carta de Jorge Soto a Spyridon Lambros, 15 de marzo de 1905, HOC-Archives, K7-Φ5-Ε1).

España no acudió a Atenas y el marqués de Cabriñana se disculpó ante los griegos en una carta llena de excusas: “Algunos de los que querían acudir eran profesionales”, “otros no tenían las condiciones físicas adecuadas para luchar con honor” o “les faltaba educación y savoir vivre”, “el gobierno mostró poco interés…” (Carta del marqués de Cabriñana a Spyridon Lambros, mayo de 1906, HOC-Archives, K15- Φ11-E3). Cabriñana siguió nominalmente al frente del Comité hasta 1909, cuando fue forzado a dimitir por el Infante Don Carlos y substituido por Gonzalo de Figueroa, conde de Mejorada del Campo y marqués de Villamejor, miembro del COI desde 1902.

El asesinato de Canalejas, primer presidente de la FGE y presidente del Gobierno entonces, el 12 de noviembre de 1912 había facilitado el acceso a la presidencia del gobierno a Álvaro de Figueroa, conde de Romanones, hermano del marqués de Villamejor. Villamejor vinculaba este magnicidio y la llegada de su hermano al poder con su decisión de constituir su Comité Español de los Juegos Olímpicos en una carta al barón de Coubertin el 20 de noviembre de 1912. La huella de la Federación Gimnástica Española seguía presente por vericuetos insospechados, aunque Masferrer (y su núcleo deportivo-regeneracionista de Barcelona) fueron marginados de estos primeros comités olímpicos españoles.

Pese a haber sido marginado de estos comités, Masferrer siguió embarcado en sus ambiciosos proyectos para convertir a Barcelona en una ciudad olímpica. Así fue como sacó adelante las “Grandes Fiestas Deportivas de Barcelona” de 1907, patrocinadas por el Ayuntamiento. Se trataba de un mes entero de acontecimientos deportivos, desde el 30 de mayo al 30 de junio. Con ello Masferrer (1907e) deseaba “propagar a los cuatro vientos la importancia extraordinaria que a poco tiempo a esta parte ha alcanzado la vida deportiva en nuestra capital”. Fue un proyecto “de propaganda deportiva” concebido y dirigido por Masferrer y José de Togores. Se deseaba mostrar al mundo que Barcelona podía ser digna de citarse como “la ciudad más sportiva” (Masferrer, 1907h).

Como explica Torrebadella (2015), “se pretendía reunir el mejor deporte internacional del momento, ofreciendo también el aliciente para que los deportistas locales pudieran lucirse y triunfar. Los concursos programados fueron de esgrima, ciclismo, aerostación, regatas, hípica, tiro, automovilismo, motociclismo y carreras a pie”.

Además, se ambicionaba atraer turistas, otra de las obsesiones de Masferrer. Realmente se intentaba convencer a propios y a extraños del potencial de Barcelona como futura sede de unos JJOO. Narciso Masferrer estaba eufórico con este evento:

Estoy persuadido que han de ser muchos los sportsmen del extranjero que acudan al palenque a que les vamos a invitar. Pero es preciso no solo que no encuentren tacha ni reparo que oponer a los programas en cuanto afecte a la realización de las próximas manifestaciones, sino que quienes pueden se dispongan a defender los colores de España, porque en esas luchas y en esos concursos va envuelto nuestro patriotismo, y todos debemos tener como un gran empeño del que sean los nuestros los que triunfen de los demás.

Nos jugamos en este asunto una carta en la que va envuelta toda nuestra fortuna. Muy corto es el tiempo que nos espera ya de la fecha de la realización de esos concursos; a todos aconsejamos que empiecen un período de un durísimo entrenamiento con el ánimo resuelto y decidido de obtener los primeros puestos en las categorías que se establezcan.

Si lo conseguimos, sí que habremos triunfado, y cuantos vengan como actores o espectadores a Barcelona, a la gran ciudad española, podrán comprender que aquí, en Cataluña, no solo se predica, sino que se practica y que nos sobran alientos para luchar y para vencer.

Demos, pues, un alto ejemplo de que sabemos organizar esas fiestas, con lo cual habremos conseguido equipararnos a los grandes centros sportivos mundiales, y denlo también aquellos, por quienes laboramos desde la modestia esfera en que vive y alienta, con las más grandes esperanzas, El Mundo Deportivo, y habremos, al cabo del tiempo, dado un gran paso en firme y tocado aquellos resultados con que soñó siempre nuestra inspiración, logrando ¡por fin! realidades en que creímos, por tener plena conciencia de que teníamos que llegar un día a la tierra de promisión sportivamente considerado.

No sueñes, no, alma: ¡realiza, vence, triunfa! (Masferrer, 1907d)

La organización fue un éxito, ante lo cual Narciso Masferrer estaba pletórico:

Los fines que nos propusimos coronaron la obra, la de hacer ver y comprender a todo el mundo que España no es una excepción en esas materias, como acaba de demostrarse plenamente, realizando manifestaciones tan extraordinarias, de que no tenían ni podían tener idea muchos, muchos de los que nos han honrado con su visita, y muchos con los que ignoraban de lo que eran capaces todos cuantos en tierras benditas de acá se dedican al sport.

Demostrado queda que no existen diferencias, y que, aunque con escasos medios, se ha vivenciado que la Barcelona sportiva ha dado la nota de arrogante fiereza que imprimió siempre todas sus esplendorosas manifestaciones en el arte, en la industria, en la fabricación, etc., nuestra incomparable Barcelona (Masferrer, 1907a).

Este éxito despertó la euforia a nivel nacional entre los sectores deportivos. Desde Madrid Carlos Padrós, único miembro del Comité Español de los Juegos Olímpicos que seguía intentando iniciativas olímpicas, escribía a Don Narciso ofreciéndose a liderar una nueva entidad tipo FGE:

Sr. Narciso Masferrer… Próximos a celebrase en Londres los Juegos Olímpicos para los que se prepara Inglaterra con entusiasmo que pone en todo lo que supone progreso aquella nación, debemos en España prepararnos también para tomar una parte, si podemos, en esa manifestación sportiva universal.

Aunque todavía no ha surgido en nuestro país un hombre de suficiente energía y fuerza de voluntad bastante para aunar los esfuerzos de todos sin despertar recelos y agrupando los valiosos elementos con que contamos, funde la Unión Española de Sports Atléticos que dan en el resto de Europa resultados tan eficacísimos para el fomento de la cultura física, podemos mientras tanto los que sentimos entusiasmos y tenemos fe en el porvenir, ir reuniendo los materiales que en su día han de construir esa hermosísima obra (Padrós, 1907).

Comité Olímpico Español en Madrid (1912) y Comité Olímpic Català (1913)

El marqués de Villamejor constituía el 25 de noviembre de 1912 su Comité Español de los Juegos Olímpicos con esta composición: Gonzalo de Figueroa, marqués de Villamejor (presidente) Carlos Padrós Rubio (tesorero), Marcelo Santos Sanz Romo (secretario), Pío Suárez-Inclán y González (coronel de Estado Mayor y diputado), Marcelo Rivas Mateos (catedrático de la Universidad Central), Alejandro Saint-Aubin Bonnefon (publicista y diputado), Adolfo Díaz Enríquez (comandante de Infantería), Luis de Uhagón y Barrio (marqués de Laurencín), Valentín Menéndez San Juan (conde de la Cimera y de Goyeneche, marqués de Campo Real), Julio Urbina Ceballos-Escalera (marqués de Cabriñana del Monte) y Rogelio Ferreras Berros (capitán de la Guardia Civil y profesor de Gimnasia). Respecto al primer Comité (1905) seguían Cabriñana y Padrós. Este último, aunque afincado en Madrid, y el capitán de la Guardia Civil Ferreras, nacido en Tarragona, constituían la cuota catalana del Comité (Ruiz Ferry, 1912).

Barcelona, bajo el impulso del núcleo regeneracionista de Masferrer, seguía siendo líder en España en iniciativas en el terreno del deporte. Pronto destacaría el periodista tarraconense Josep Elias i Juncosa, Corredisses, gran crítico del COE del marqués de Villamejor, mientras Masferrer adoptaba un perfil más bajo, aunque coincidían en intereses y objetivos. Puede decirse que se repartían los papeles de “policía bueno” y “policía malo”. La campaña de Elias contra la inactividad del COE alcanzó el súmmum el 18 de octubre de 1913 con su conferencia en el gimnasio de Garcia Alsina (Elias i Juncosa, 1913). Ante la amenaza esbozada por Corredisses de ver a un Comité Olímpico Catalán desfilando en Berlín 1916 si el COE no se activaba, Villamejor pidió ayuda a los dirigentes deportivos catalanes para que España estuviera en los JJOO en una carta dirigida a Masferrer (Los Juegos Olímpicos. Una Carta, 1913).

El día de Navidad de 1913 se anunciaba que el COE autorizaba a Narciso Masferrer la constitución de un Comité Olímpico Catalán como delegación regional del COE (Los Juegos Olímpicos, 1913) en lo que parecía el fruto de las negociaciones entre Villamejor y el propio Masferrer, negociaciones sobre las que ambas partes escribían a Coubertin intentando ganarse su favor. Villamejor escribía al presidente del COI:

Veo que estáis al corriente de toda la agitación promovida en Barcelona por el Sr. Elias Juncosa. Es siempre la misma historia, quieren considerarse independientes, sin querer comprender que su solo derecho de existencia es el de ser españoles y les considero ahora convencidos de estar obligados a someterse al Comité Español (Durántez, 2012, p.52).

El 31 de marzo de 1916 Villamejor creó un nuevo Comité Olímpico Español íntegramente madrileño, sin dirigentes catalanes. Probablemente para compensar, en la misma reunión se ofreció a la Federación Atlética Catalana la opción de ser un Subcomité regional olímpico (como el COC de 1913) y crear otra delegación regional en Bilbao (Atletismo, 1916).

Los JJOO de 1916 serían suspendidos por la Primera Guerra Mundial y el COE dispondría de cuatro años más para preparar el debut oficial español en JJOO. De hecho, se crearía en 1919 un nuevo Comité Olímpico Español.

Durante la Guerra se produjo un hecho sorprendente: el alcalde de Barcelona Manuel Rius escribió a Coubertin en 1917 ofreciendo a Barcelona como sede de los primeros JJOO que se disputaran tras el conflicto mundial; no consta que el barón respondiera.

Así, en julio de 1919 Villamejor organizaba un nuevo COE (Comité Olímpico Español, 1919). La cuota catalana estaba reservada al Dr. Bartrina, afincado en Madrid y vinculado a la Familia Real (era profesor de Educación Física del príncipe y los infantes).

La decisión de participar en los JJOO de Amberes se tomó a última hora y para poder acudir se recurrió a colectas. En Amberes las malas relaciones entre el COE y el COC se agudizaron por varios motivos, especialmente por la candidatura de Barcelona a los JJOO de 1924, presentada a espaldas del COE. Desde Madrid se reaccionó filtrando otra posible candidata española: San Sebastián (Ruiz Ferry, 1920b; Ruiz Ferry, 1920c). Masferrer no se implicó en estos conflictos, manteniendo un perfil muy bajo.

El COI daría los JJOO 1924 a París y garantizaría las siguientes ediciones a Ámsterdam (1928) y a EE. UU. (1932, serían en Los Ángeles), por lo que las esperanzas olímpicas de Barcelona quedaban sepultadas sine die y el proyectado Estadio Olímpico de La Foixarda, convertido en campo de rugby. El marqués de Villamejor moriría en Lausana el 18 de octubre de 1921 y con él desaparecía este COE; su puesto en el COI sería concedido a Santiago Güell, barón de Güell, y a Horacio Echevarrieta.

Comité Olímpico Español en Barcelona (1924 y 1926)

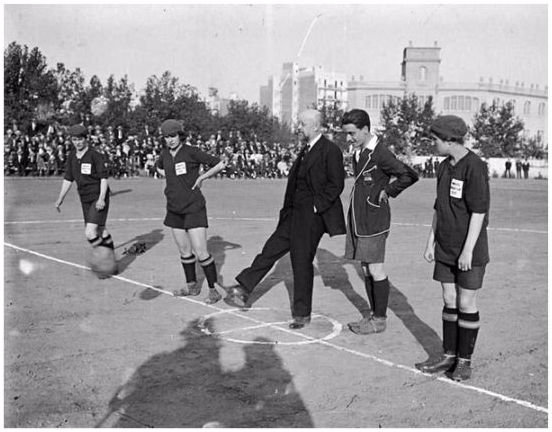

Imagen 1: Ramon Claret y Joan Bert (autores), (1914-1920): “kickoff de Narcís Masferrer a un partit de futbol femení”. Arxiu Nacional de Catalunya. Fons ANC1-64/Bert i Claret (fotoperiodistes). Código de Referencia: ANC1-64-N-1712.

Las críticas por la inactividad de los dos nuevos representante españoles en el COI, que durante tres años no constituyeron un nuevo COE, llegaban de nuevo desde Barcelona, donde se había creado la Confederación Deportiva de Cataluña (Vida Deportiva, 1922), con el objetivo de ostentar “la representación íntegra del deporte catalán”, proponiendo la celebración de unos Juegos Ibéricos y de unos Juegos Mediterráneos como pasos previos a nuevas candidaturas olímpicas (La confederació catalana, 1921). La labor de la Confederación hizo que el COI le otorgara la Copa Olímpica en 1922 (Olimpismo, 1922).

En la noche del 12 a 13 de septiembre de 1923 se produjo en Barcelona el golpe de estado de Primo de Rivera, a quien el rey encargó formar gobierno, instaurándose así una dictadura. Para el nuevo régimen hubiera sido un fracaso no acudir a París 1924, por lo que decidieron fundar un nuevo Comité Olímpico Español. Este nuevo COE nació el 11 de enero de 1924 en el Paseo de Gracia, 32 de Barcelona, en la misma sede de la Confederación Catalana de Deportes, a la que de paso se neutralizaba, bajo la presidencia interina (el barón de Güell era el presidente pese a encontrarse de viaje en América) de Mariano de Rivera, ayudante de campo del general Primo de Rivera, con José Mesalles Estivill como secretario.

Narciso Masferrer no fue incluido en este nuevo COE barcelonés, pero cubrió los detalles de su constitución desde La Vanguardia con entusiasmo. Poco después se constituyó una delegación del COE en Madrid (Coubertin mostró estupefacción al ser informado de que el nuevo COE tenía su sede en Barcelona), así como una delegación en París a cargo de Doña Rosario de la Huerta de Bárcenas (“residente en aquella ciudad y persona por todos conceptos acreedora a la confianza que merece un cargo de esta naturaleza e importancia”) (Vida Deportiva, 1924). En marzo, Güell regresaba a España y asumía la presidencia del Comité, quedando Mariano de Rivera como vicepresidente.

Los meses siguientes estuvieron caracterizados por los problemas económicos para poder enviar una delegación a los JJOO, pese a las 150.000 pesetas otorgadas por el Gobierno y la multitud de iniciativas (subastas, colectas, etc.) para recaudar fondos.

El COE acudiría a París con una amplia delegación que obtuvo unos pobres resultados deportivos. Este fracaso generó críticas y demandas como la de la Real Confederación Atlética Española de instaurar la Educación Física en las escuelas y crear un “impuesto nacional sobre espectáculos, juegos o loterías, destinada al fomento y desarrollo de la cultura física y deportes» (Pro cultura física, 1924).

De nuevo quedaba demostrado el carácter provisional y utilitario de los comités olímpicos españoles, pues el fundado en 1924 en Barcelona desaparecía tras los JJOO de París. Habría que esperar a 1926 para asistir a la creación de uno nuevo, este sí, con clara voluntad de permanencia y estabilidad.

En noviembre de 1924 se produjo la entrada en el COI de un segundo miembro español que venía a cubrir la baja de Horacio Echevarrieta: el XVII duque de Alba de Tormes, don Jacobo Fitz-James Stuart. Pese a su pasado como deportista, el duque de Alba no mostró interés alguno por el COI y lo abandonaría en 1927 sin haber asistido a ninguna sesión.

Superado el ciclo olímpico de 1924 llegaba el turno de crear un nuevo Comité Olímpico Español para preparar los JJOO de Ámsterdam 1928. En enero de 1926 el barón de Güell y el duque de Alba encargaban al secretario Mesalles que escribiera a las federaciones nacionales para que aportasen candidatos a integrar este “nuevo Comité Olímpico con las mayores garantías de capacidad y persistencia” (Miralles [sic], 1926).

El 24 de abril de 1926 se constituía el nuevo Comité Olímpico Español en Barcelona (“nuevo Comité que habrá de actuar hasta la celebración de los Juegos venideros”) (Ante la IX Olimpiada, 1926), presidido por Eusebio López y Díaz de Quijano, marqués de Lamadrid. Entre la larga lista de miembros en representación de federaciones destacaba el retorno de Jaume Garcia Alsina (por la federación de lucha grecorromana) y de Narciso Masferrer (por la de ciclismo).

Pese a afirmar que este nuevo COE era (como sus antecesores) provisional y estaba destinado a preparar la asistencia a los JJOO de 1928, se tomaron una serie de medidas jurídicas destinadas a oficializar el comité y ajustarlo a la legislación española sobre sociedades (Ley de Asociaciones de 1887): se aprobaron unos estatutos y se acudió al Gobierno Civil de Barcelona para solicitar la inscripción en el Registro de Asociaciones. El secretario Mesalles se personó en el Gobierno Civil el 3 de agosto de 1926 y el Comité Olímpico Español fue inscrito en el Registro de Asociaciones el 2 de octubre con el número 12.861 del Libro de Asociaciones de la provincia de Barcelona (Archivo de la Delegación del Gobierno en Cataluña. Subdelegación del Gobierno en Barcelona. Caja 459. Número de Asociación 12.861 «Comité Olímpico Español»; Libro Registro de Asociaciones, Tomo VII).

En abril de 1927 visitó Barcelona el sucesor de Coubertin, el conde de Baillet-Latour, con motivo de la colocación de la primera piedra del nuevo Estadio de Montjuïc, otra de las iniciativas de Masferrer.

En la sesión del COI celebrada en Mónaco el 25 de abril de 1927 se anunció la candidatura de Barcelona a los JJOO de 1936. El COE acudió a los JJOO de Ámsterdam 1928 con una amplia delegación y consiguió una histórica medalla de oro en saltos por equipos (equitación) como premio. Narciso Masferrer fue el jefe de la expedición (Rubryk, 1928).

El 20 de mayo de 1929 se inauguró el Estadio de Montjuïc y en el marco de la Exposición Internacional se disputó un completo programa de competiciones deportivas, todo lo cual hacía de Barcelona la candidata favorita para acoger los JJOO de 1936, sobre todo cuando se anunció que la ciudad sede se elegiría en una sesión a celebrar en la capital catalana en abril de 1931. Los acontecimientos políticos cambiarían el escenario.

Pocas semanas después de la caída de Primo de Rivera se había reorganizado el COE en Barcelona para preparar la asistencia a Lake Placid y Los Ángeles 1932 y seguir trabajando en la candidatura de Barcelona a los JJOO de 1936. El marqués de Lamadrid seguía de presidente, con el conde de Vallellano y Jorge de Satrústegui como vicepresidentes, Santiago Roure como tesorero, Jaime Garcia Alsina como contador y José Mesalles Estivill como secretario (Olímpicas, 1930).

Recién proclamada la República y con noticias sobre disturbios, la sesión del COI se celebró con muchas ausencias en el Ayuntamiento de Barcelona el 25 y 26 de abril de 1931. Se aprobó la entrada del conde de Vallellano en el COI, pero la decisión más esperada, la elección de la sede de 1936, se aplazó por la baja asistencia de miembros. La votación final fue por correo y el resultado se anunció el 13 de mayo: Berlín obtuvo cuarenta y tres votos y Barcelona dieciséis, con ocho abstenciones (Allocation of the Games of the XIth Olympiad, 1931).

Tras esta decepción, todos los miembros del COE dimitieron. Eran en su práctica totalidad monárquicos y sus relaciones con el nuevo régimen eran pésimas, como demuestra el rechazo del nuevo presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, a aceptar la presidencia de honor del comité. El presidente del COI, Baillet-Latour, convenció a los miembros de la ejecutiva del COE de la necesidad de seguir en sus puestos, a todos excepto al presidente, el marqués de Lamadrid.

Acudir a los JJOO de 1932 fue complicado. En la prensa se llegaron a publicar cartas de federaciones nacionales demandando la disolución del COE:

La Confederación Española de Atletismo, en vista de la actuación totalmente contraproducente de COE, sin llevar aparejada ventaja alguna, ha propuesto a su presidente, señor barón de Güell, la disolución inmediata de dicho organismo o su total reorganización, dejándole en el modesto plan de representante aquí del Comité Internacional, sin injerencias de ninguna clase, ni con el deporte español ni con la preparación y desplazamiento de la representación española en los distintos Juegos, si es que estos van a continuar [la negrita es nuestra], y, naturalmente, para el futuro. El Comité Olímpico viene a gastar la casi totalidad de las subvenciones recibidas para tener montadas unas oficinas. Más de cien mil pesetas contamos que ha gastado del capítulo de “preparación olímpica”, sin que esta haya comenzado todavía… Sin poder conocer aún ninguna partida con exactitud, pero que, con seguridad, serán mayores que las que fijamos, encontramos los siguientes gastos aproximados: mensualidad secretaría general, dos dependientes, alquiler piso y gastos secretaría, 1.700 pesetas, que resultan 20.000 al año, o sean, para la Olimpiada actual (cuatro años) 80.000; viajes a Madrid y congresos extranjeros, 10.000; déficit del Congreso Olímpico en Barcelona, 10.000; pérdida experimentada en baja valores, 15.000. Total gastos efectuados, 115.000 pesetas. Así pues, puede verse cómo el Comité Olímpico invierte para sí, y sin provecho alguno para el deporte, la casi totalidad de la subvención que el Gobierno le entrega para “preparación”, y no teniendo aún bastante, se resiste a dar la menor cantidad a los deportistas. Seguramente no baja de 300.000 pesetas lo que nos cuesta el Comité Olímpico desde su genial creación, de estructura tan ineficaz como autocrático (Confederación Española de Atletismo, 1932).

La alusión a la posibilidad de que los JJOO dejaran de celebrarse no era gratuita en 1932. Algunos sectores de la izquierda consideraban los Juegos Olímpicos como una competición elitista y reaccionaria que fomentaba el nacionalismo, controlada por los nobles y príncipes del Comité Olímpico Internacional. Desde los sindicatos y partidos socialistas europeos nacieron las Olimpiadas Obreras en oposición a los JJOO. Se celebraron ediciones en Frankfurt (1925), Viena (1931) y Amberes (1937) y una edición invernal en 1931 en Mürzzuschlag (Austria).

Y si los socialistas tuvieron su SASI y sus Olimpiadas Obreras, los comunistas crearon la RSI (Red Sport International) en 1921, más conocida por todos como Sportintern, y las Spartakiadas. Se celebraron ediciones en Moscú (1928) y Berlín (1931) y una de invierno en 1928 en Oslo. Por lo tanto, los JJOO eran solo una de las competiciones internacionales del calendario deportivo de la época y su supervivencia no estaba garantizada: la URSS no se integraría en el movimiento olímpico internacional hasta 1952.

España no acudió a los JJOO de invierno de Lake Placid (EEUU), y a los de verano en Los Ángeles se viajó, tras las polémicas habituales por problemas económicos, con una mínima delegación por problemas presupuestarios. Tras meses de inactividad, finalmente el COE sufrió una nueva reestructuración a finales de 1932 con la modificación de sus estatutos, que se consagraban a blindar la permanencia del Comité en Barcelona, pues seguían las campañas para obtener su traslado a Madrid.

En 1933 se elegía un nuevo presidente del COE tras muchos meses de interinidad: el doctor Augusto Pi Suñer. Todos los componentes de este comité eran catalanes (Toma de posesión, 1933). En el periodo de Pi Suñer, el COE emitió correspondencia y documentos oficiales en catalán.

En febrero de 1936, con la llegada al poder del Frente Popular, se creó en Barcelona el Comité Catalán pro Deporte Popular (CCDP), formado por diversas asociaciones y clubes de izquierdas. Su primera actividad fue un torneo de fútbol de ámbito nacional llamado Copa Thälmann. Ante el éxito de esta competición, en abril de 1936 se inició un movimiento liderado por el CCDP contra el COE y contra la participación española en los JJOO de Berlín 1936; así como a favor de organizar en Barcelona una Olimpiada Popular.

La mejora de relaciones entre la SASI socialista y la RSI comunista favorecía la fusión de las antiguas Olimpiadas Obreras y las Spartakiadas en este nuevo evento (Olimpiadas Populares), que pretendían convertir en la antítesis de los JJOO de Hitler en Berlín (Santacana & Pujadas, 2006). Estos movimientos provocaron una grave crisis interna en el COE.

El estallido de la Guerra Civil el 17-18 de julio de 1936 impidió la celebración de la Olimpiada Popular y la participación española en los JJOO de Berlín.

Comité Olímpico Español/Delegación Nacional de Deportes (1938)

Iniciada la Guerra Civil, el 27 de agosto de 1937 Josep Rosich, actuando como presidente interino del COE desde Barcelona, intentó reactivar el Comité solicitando a las federaciones que confirmaran a sus miembros. Ante este movimiento, el secretario Mesalles Estivill, que se encontraba en la zona nacional, escribió al COI anunciando que se iba a reconstruir el Comité Olímpico Español desde la España franquista (Durántez, 2013).

El nuevo Comité Olímpico Español/Consejo Nacional de Deportes (COE/CND) tuvo esta composición: como presidente el general José Moscardó Ituarte, con el conde de Vallellano y el barón de Güell (vicepresidentes), José Mesalles Estivill (secretario), capitán García Mayoral (tesorero-administrador), teniente coronel Villalba Rubio (director técnico y economista) y Jacinto Miquelarena (director de información y propaganda). José Mesalles Estivill, secretario de todos los COE desde 1924, era todo un símbolo de continuidad.

El COI reconoció la legitimidad de este nuevo COE/CND constituido en la zona franquista y el conde de Baillet-Latour envió una carta en la que celebraba que “la España victoriosa se reorganiza sin perder un solo instante”, así como “la gloriosa epopeya del General Franco” (Reorganización del Comité, 1937).

El 11 de febrero de 1938 se constituyó formalmente en Zaragoza el nuevo COE/CND y su Comisión Ejecutiva se reunió el 5 de noviembre en San Sebastián. Este nuevo COE/CND carecía de cualquier tipo de autonomía o independencia; surgió de un decreto del Ministerio de Educación Nacional (27 de agosto de 1938) y pertenecía a la estructura del partido único, Falange Española Tradicionalista y de las JONS. De hecho, un nuevo decreto del 22 de febrero de 1941 convertía al COE/CND en “la Delegación Nacional de Deportes de la FET y de las JONS”.

En 1939 las nuevas autoridades nombraban a Narciso Masferrer (que había sobrevivido gracias a que uno de los milicianos que acudió a su casa de Barcelona lo reconoció como “el presidente de las bicicletas” y posteriormente pudo huir con su esposa y pasar a Navarra) presidente de la Federación Española de Ciclismo, además de miembro del COE/CND, en un claro intento de identificación con el regeneracionismo decimonónico y de reivindicación del mismo. Nadie como Masferrer para personalizarlo.

Narciso Masferrer y Sala falleció en Barcelona el 10 de abril de 1941. En 1944 hubo una campaña para darle su nombre al Estadio de Montjuïc (Canto Arroyo, 1944) y en 1955, para darle su nombre a alguna calle de Barcelona (Sabater Rosich, 1955).

Ambas iniciativas fracasaron.

Conclusiones

Narciso Masferrer fue pionero en ver la transcendencia del Olimpismo. Asimismo fue de los primeros en percatarse de la importancia que para una ciudad podía tener el ser sede olímpica y en liderar el sueño barcelonés en ese sentido. Masferrer previó la importancia del turismo y sus posibilidades en España y supo intuir su vinculación con el deporte. La vigencia y modernidad de su discurso en este terreno son sorprendentes.

A lo largo de su vida enfatizó la mejora de la salud y el nivel y calidad de vida de los españoles vinculándola con el ejercicio físico. Un discurso regeneracionista marcado por sus propias vicisitudes personales y familiares en el que se intuye un clamor por modernizar y europeizar España.

Bibliografía y referencias

“Allocation of the Games of the XIth Olympiad” (1931, julio). Official Bulletin of the International Olympic Committee, p. 15.

Arrechea, F. (2017). España y los Juegos Olímpicos. Análisis de participación de los deportistas españoles en los JJOO de la Era Moderna e historia del movimiento olímpico español (Tesis Doctoral inédita). UCAM.

“Atletismo” (1916, 25 de abril). Heraldo Deportivo, pp. 11-15.

Canto Arroyo, F. (1944, 7 de mayo). “Cómo podría perpetuarse el homenaje a Masferrer”. La Vanguardia Española, p. 17.

Comité Olímpico Español (1919, 10 de julio). La Vanguardia, p. 15.

Confederación Española de Atletismo (Trabal, Trueta, Maluquer) (1932, 27 de abril). “Lo que gasta el Comité Olímpico Español”. ABC, p. 52.

Durántez, C. (2012). El COE. Un siglo. Madrid: Comité Olímpico Español.

Durántez, C. (2013). El Centenario del Comité Olímpico Español. Un Siglo de Olimpismo. Madrid: Comité Olímpico Español.

“El XXV Aniversario de la Sociedad Gimnástica Española” (1912, marzo). Gran Vida, pp. 73-74.

Elias i Juncosa, J. (1913, 25 de octubre). “Conferència donada el 18 d’Octubre de 1913 a l’Institut Higiènic-Kinesiteràpic”. Catalunya, pp. 567-568.

González Posada, A. (1894, agosto). “La enseñanza en París a vista de pájaro”. La España Moderna, 58, pp. 5-32.

“Los Juegos Olímpicos” (1913, 25 de diciembre). El Mundo Deportivo, p. 1.

“Los Juegos Olímpicos. Una Carta del Excmo. Marqués de Villamejor, presidente del Comité Olímpico Español” (1913, 4 de diciembre). El Mundo Deportivo, p. 1.

Masferrer, N. (1907a, 11 de julio). “Finis coronat opus”. El Mundo Deportivo, p. 1.

Masferrer, N. (1907b, 14 de marzo). “El Sport en el Ayuntamiento”. El Mundo Deportivo, p. 3.

Masferrer, N. (1907c, 17 de enero). “Recuerdos”. El Mundo Deportivo, p. 2.

Masferrer, N. (1907d, 18 de abril). “¡Triunfaremos!”. El Mundo Deportivo, pp. 2-3.

Masferrer, N. (1907e, 2 de junio). “Grandes Fiestas Deportivas de Barcelona, patrocinadas por el Excmo. Ayuntamiento. Nuestro Saludo”. El Mundo Deportivo, pp. 1-2.

Masferrer, N. (1907f, 20 de junio). “Efervescencia sportiva”. El Mundo Deportivo, 20 de junio de 1907, pp. 1-4.

Masferrer, N. (1907g, 27 de junio). “Grandes Fiestas Deportivas de Barcelona, patrocinadas por el Excmo. Ayuntamiento. El sport por las calles”. El Mundo Deportivo, pp. 2-3.

Masferrer, N. (1907h, 30 de mayo). “Grandes Fiestas Deportivas de Barcelona, patrocinadas por el Excmo. Ayuntamiento”. El Mundo Deportivo, pp. 1-2.

Miralles [sic] Estivill, J. Secretario del COI [sic] (1926, 24 de enero). “Comité Olímpico Español”. La Vanguardia, p. 16.

“Olímpicas. Sesión de Constitución del Comité Olímpico Español” (1930, 29 de abril). La Vanguardia, p. 24.

“Olimpismo. Una gran distinción a Cataluña” (1922, 9 de junio). El Mundo Deportivo, p. 3.

Padrós, C. (1907, 31 de enero). “Mi distinguido amigo”. El Mundo Deportivo, p. 4.

“Pro cultura física” (1924, 16 de octubre). La Vanguardia, p. 20.

“Reorganización del Comité Olímpico Español. Una carta expresiva del conde de Baillet Latour” (1937, 26 de diciembre). ABC, p. 17.

Rubryk (Sánchez Arias, R.) (1928). La IX Olimpiada. Hechos y comentarios. Madrid: Imprenta Morales.

Ruiz Ferry, R. (1912, 2 de diciembre). “Juegos Olímpicos”. Heraldo de Madrid, p. 4.

Ruiz Ferry, R. (1920a, 15 de enero). “Olimpismo”. Heraldo Deportivo, pp. 45-46.

Ruiz Ferry, R. (1920b, 15 de septiembre). “Olimpismo”. Heraldo Deportivo, pp. 361-362.

Ruiz Ferry, R. (1920c, 15 de octubre). “Olimpiquerías”. Heraldo Deportivo, pp. 408-409.

Sabater Rosich, J. (1955, 12 de julio). “Ante los II Juegos Mediterráneos. Momento oportuno para reparar un olvido”. La Vanguardia Española, p. 22.

Santacana, C. & Pujadas, X. (2006). L’altra Olimpiada. Barcelona 1936. Barcelona: Llibres de l’Índex.

“Toma de posesión de cargos en el Comité Olímpico Español” (1933, 15 de enero). La Vanguardia, p. 16.

Torrebadella, X. (2015). “Forjando los Juegos Olímpicos de Barcelona: La contribución de Narciso Masferrer y Sala en la configuración del deporte nacional e internacional (1900-1910)”. Citius, Altius, Fortius 8 (1), 61-103.

“Vida Deportiva” (1922, 24 de enero). La Vanguardia, p. 12.

“Vida Deportiva. Comité Olímpico Español” (1924a, 7 de febrero). La Vanguardia, p. 10.

Fuentes documentales

Archivo de la Delegación del Gobierno en Cataluña. Subdelegación del Gobierno en Barcelona:

Caja 459. Número de Asociación 12.861 “Comité Olímpico Español”.

Libro Registro de Asociaciones, Tomo VII.

Archivos del Comité Olímpico Griego, Atenas:

Carta de Jorge Soto a Spyridon Lambros, 15 de marzo de 1905. HOC-Archives, K7-Φ5-Ε1.

Carta del marqués de Cabriñana a Spyridon Lambros, mayo de 1906. HOC-Archives, K15- Φ11-E3.

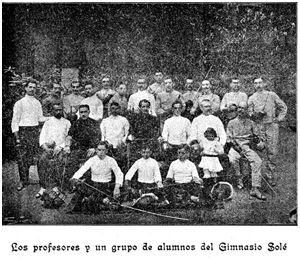

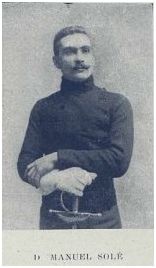

El Gimnasio Solé de Barcelona fue mucho más que un gimnasio, fue el lugar donde nacieron los más destacados clubs y entidades polideportivas, así como medios de comunicación y multitud de iniciativas en el ámbito del regeneracionismo en (o desde) la educación física, el deporte y el higienismo.

El Gimnasio Solé de Barcelona fue mucho más que un gimnasio, fue el lugar donde nacieron los más destacados clubs y entidades polideportivas, así como medios de comunicación y multitud de iniciativas en el ámbito del regeneracionismo en (o desde) la educación física, el deporte y el higienismo.

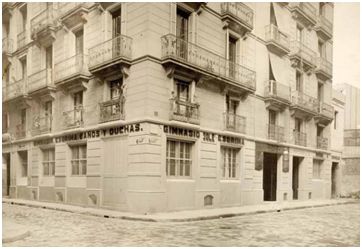

El nuevo Gimnasio Higiénico y Terapéutico de Francisco Solé fue inaugurado en 1894, en la calle Montjuïc del Carmen nº 5. Inicialmente constaba de una planta de 13 x 14 m. y 5 m. de altura, con una capacidad para 76 personas

El nuevo Gimnasio Higiénico y Terapéutico de Francisco Solé fue inaugurado en 1894, en la calle Montjuïc del Carmen nº 5. Inicialmente constaba de una planta de 13 x 14 m. y 5 m. de altura, con una capacidad para 76 personas Geraci fue también un divulgador del deporte y la educación física que en 1895 lideró una campaña para que España creara una Escuela Central de Esgrima y Gimnasia

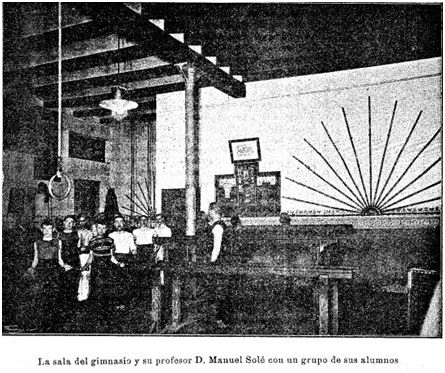

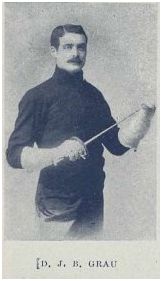

Geraci fue también un divulgador del deporte y la educación física que en 1895 lideró una campaña para que España creara una Escuela Central de Esgrima y Gimnasia Manuel Grau Solé (en muchas ocasiones aparece en prensa como Manuel G. Solé, Manuel Solé o Manolo Solé) fue jugador y directivo del FC Barcelona, además de destacado gimnasta, tirador de esgrima y practicante y divulgador de muchos deportes

Manuel Grau Solé (en muchas ocasiones aparece en prensa como Manuel G. Solé, Manuel Solé o Manolo Solé) fue jugador y directivo del FC Barcelona, además de destacado gimnasta, tirador de esgrima y practicante y divulgador de muchos deportes Como jugador del Barça debutó el 23 de septiembre de 1900 en el amistoso FCB-Català (3-1) disputado en el Velódromo de la Bonanova actuando de defensa y tenemos la certeza que formaba parte del primer equipo como mínimo en ese otoño de 1900

Como jugador del Barça debutó el 23 de septiembre de 1900 en el amistoso FCB-Català (3-1) disputado en el Velódromo de la Bonanova actuando de defensa y tenemos la certeza que formaba parte del primer equipo como mínimo en ese otoño de 1900 Manuel Grau Solé falleció en Barcelona en mayo de 1934

Manuel Grau Solé falleció en Barcelona en mayo de 1934

Todavía antes de finalizar este año, lleno de acontecimientos deportivos, habría noticia de una nueva sociedad asturiana de foot-ball, con la peculiaridad de que en este caso se había constituido fuera de la región. En El Carbayón del 23 de noviembre se daba cuenta de la directiva y el primer equipo de la «Federación Asturiana», formada por estudiantes universitarios en la capital de España. Nombres y apellidos que en algunos casos eran ya sobradamente conocidos en el panorama futbolístico regional, al formar parte de los distintos clubes deportivos de Asturias.

Todavía antes de finalizar este año, lleno de acontecimientos deportivos, habría noticia de una nueva sociedad asturiana de foot-ball, con la peculiaridad de que en este caso se había constituido fuera de la región. En El Carbayón del 23 de noviembre se daba cuenta de la directiva y el primer equipo de la «Federación Asturiana», formada por estudiantes universitarios en la capital de España. Nombres y apellidos que en algunos casos eran ya sobradamente conocidos en el panorama futbolístico regional, al formar parte de los distintos clubes deportivos de Asturias.