- La relación de la sociedad catalana con un deporte llamado fútbol

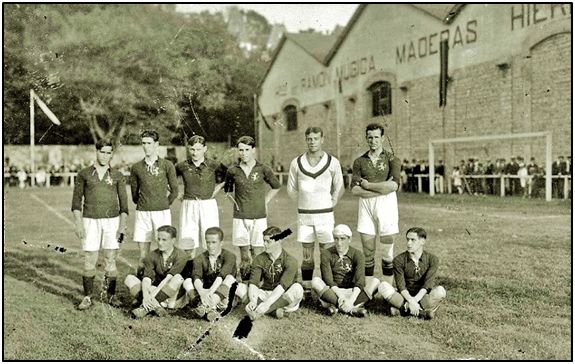

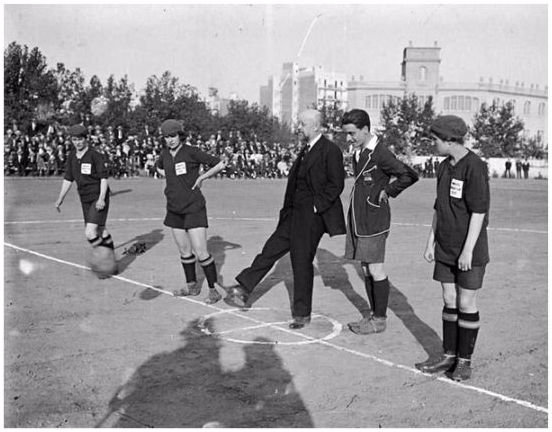

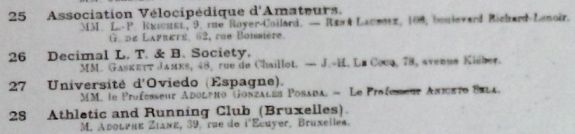

El futbol entró en Cataluña a finales del siglo XIX de la mano de la industria y colonia britanica. A partir del 1892 ya existen noticias de partidos jugados como el del 26 de marzo de 1895 disputado en el Velodromo de la Bonanova entre la Sociedad de Foot-ball de Barcelona y la Agrupació de Torelló.

Los años entre finales del siglo XIX y comienzos del XX fueron muy prolíficos ya que nacieron muchos clubes, algunos de ellos históricos como es el caso del Palamós fundado en 1898 de la mano de Gaspar Matas y Donés, mientras que en Barcelona se crearon en 1900 sociedades como la Societat Espanyola de Foot-ball, un embrión del futuro RCD Espanyol de Barcelona o el CE Europa en el 1907, una autentica fiebre por el balompié que se expandió por todo el territorio catalán siendo Barcelona una de las zonas en el que el fervor por este deporte se hizo más evidente. Entre los centenares de clubes que se crearon, en 1899, se fundó el club deportivo que con el tiempo se convertirá en una institución universal con raíces catalanistas, de la mano de un suizo llamado Hans Gamper.

1.1. El protestante Hans Gamper como fundador de un club universal

Hans Maximiliam Gamper Haessig nació un 22 de noviembre de 1877 en la ciudad suiza de Winthertur, una ciudad de 40.000 habitantes situada en el nordeste de Zurich siendo el primogénito de cinco hermanos. Hans Gamper fue hijo de Ronne Emma y August. Desde niño Hans fue un atleta extraordinario y un futbolista excepcional, Gamper siempre fue amante del deporte, desde pequeño siempre lo vivió como un placer, nunca concibió el deporte desde un aspecto profesional sino parte de un crecimiento personal.[1]

Hans Gamper pasó por Barcelona camino a Àfrica para estudiar las posibilidades comerciales de los territorios coloniales españoles. Gamper visitó Barcelona y en la visita se reunió con un familiar, Emili Gaissert. Éste fue el que le convenció de quedarse en Barcelona, ya que esto sería bueno para sus negocios. El joven Gamper decidió quedarse en la ciudad barcelonesa, una ciudad que vivía un buen momento financiero. Hans Gamper era protestante y siempre lo fue ya que nunca fue un converso católico, hasta su muerte siempre etuvo comprometido con la comunidad evangelica de Barcelona. Por esta razón fue considerado como un hereje.[2] Esto decepcionó a Gamper, un hombre tolerante que siempre dio libertad de culto a los demás. En Barcelona antes de fundar el F.C. Barcelona intentó entrar en varios equipos, pero los jugadores de los diversos equipos en los que quiso entrar no le dejaron incorporarse porque no querían tener un hereje como compañero.

En 1899 cuando nace el Barça este se funda siendo un club no constitucional según la Real Orden de 23 de octubre de 1876 en el que quedaba prohibida todo culto a sectas disidentes de la religión católica y el club en sus comienzos había un fuerte vinculo con la comunidad protestante, entre ellos el mismo Hans Gamper. Otros protestantes en los primeros pasos del Barça fueron Gualteri Wild, Otto Kunzle, Otto Maier, Joan Parsons y Guillem Parsons. De la iglesia evangelica procedía G. Wild y el mismo Hans Gamper mientras que los hermanos Parsons eran metodistas.

Gamper para fundar el club en 1899 hizo promoción dentro de la comunidad protestante suiza-alemana. De esta promoción dentro de la comunidad se incorporaron hombres como Schilling, Kunzle, Fritz-Maurice y Otto Maier. Después vinieron Enest Wild, Meyer, Muller, Gmelin, Haas y otros. De la comunidad metodista vinieron los hermanos Ernest y Arthur Witty, Morris, Leascke, Smart, Harris I, Bastow y Brown. Posteriormente se incorporaron Black, Gillespi, Hamilton, Harris II, Harris III, Wy J. Webb, entre otros y por último de la comunidad evangelica de Barcelona (prebisteriana) a E. Gaissert.

Después de publicarse la noticia de la fundación del club en Los Deportes se incorporaron jóvenes católicos como Urruela, Lloret, Llobet, Mir, Soley, Valdés, Artús, Busquets, Cabot, Cruzate, López, Lluís d’Ossó y Batomeu Terradas, siendo estos tres últimos invitados a la junta de la directiva[3]. En los primeros años del club existió una seria rivalidad entre católicos y protestantes, el mismo Gamper tuvo problemas por su condición religiosa, en concreto con Lluís d’Ossó, que pertenecía a una familia extraordinariamente católica.

Un ejemplo de esta rivalidad fue el momento que Lluís promovió en un 23 de septiembre de 1900 un partido entre nacionales lo que provocó que Gamper dejara de ser capitán del Barça. Los protestantes del equipo eran igual de intransigentes y no entendieron que Gamper fuera tan tolerante y aceptara la libertad de culto con aquellos que no hacían más que molestarles.

2. Evolución social de una organización deportiva, 1899-1920

La andadura de una de las entidades deportivas más univerales se inició en el 1899, un club deportivo que nació en Cataluña llamado F.C. Barcelona. El club desde su fundación hasta el 1930 evolucionó como entidad estructurándose legalmente a partir de la formulación y mejora de los Estatutos del club, Estatutos legales, como fueron los del 1902, 1911 y 1920. Estas leyes estatutarias se fueron actualizando gracias a que el club barcelonista fue desde sus inicios una organización abierta y dinámica que gracias a una cultura e identidad propias pudo superar las diferentes crisis institucionales. No se puede olvidar que estas crisis se superaron gracias al papel de Hans Gamper como fundador y hombre que con su esfuerzo consiguió que el club sobreviviera en momentos de apuro. Estos Estatutos fueron el eje de un club organizado que acabó convirtiéndose en una identidad social.

La historia del Futbol Club Barcelona ha sido investigada por varios autores como J.J. Artells[4], Jaume Sobrequés[5] o Ramón Barnils[6] que han tratado la historia del club de una manera descriptiva, narrando los hechos históricos de la institución a partir de la vida deportiva y social de la institución. En este tipo de historias sobre el club se intenta hablar del desarrollo de la insitución a partir de un personaje central como fue la del suizo Hans Gamper, el verdadero promotor fundacional de la institución.

Mi aportación trata de involucrar el aparato legal de la institución como verdadero eje vertebrador del desarrollo vital de la institución en el que la vida social de la sociedad fue un reflejo de la propia evolución de la entidad. La vida deportiva del club barcelonista no sería el papel esencial de la propia sociedad sino su viveza organizativa en el que el club supo regenerarse ante la venida de cualquier crisis social tanto externa como interna. Otro factor importante fue que desde sus inicios el club se desarrolló como una institución con una intención catalanista en la que poco a poco se adentró en la idea de nación concebida en aquellos años por la socidad catalana.

En este apartado se ha consultado las siguientes fuentes: primero, he utilizado los Estatutos del club que están depositadas en el Museo del Futbol Club Barcelona. Segundo, en ese mismo archivo he utilizado los Boletines Oficiales de la institución que ha complementado la información encontrada en los Estatutos del mismo club. Tercero, como fuente secundaria he encontrado información en las hemerotecas del Mundo Deportivo y la Vanguardia en la que se ha podido encontrar información de la vida deportiva del club tratada por los periodistas de la época.

2.1. Fundación de una entidad depotiva llamada Futbol Club Barcelona

El semanario Los Deportes publicó en el 22 de octubre de 1899 la siguiente nota: “Nuestro amigo y compañero Mr. Kans Kamper, de la sección de foot-ball de la sociedad los deportes y antiguo campeón suizo, deseoso de poder organizar algunos partidos en Barcelona, ruega a cuantos sientan aficiones por el referido deporte se sirvan ponerse en relación con el, dignándose al efecto pasar por esta redacción los martes y los viernes por la noche de 9 a 11..” En dicha nota Hans Gamper, un suizo germanófono de 21 años convocó a los aficionados al fútbol. Un mes más tarde, en los locales del Gimnasio Solé, se celebró la reunión constituyente del Foot-Ball Club de Barcelona, fundado bajo la Ley de Asociaciones de 1887, que fue la primera actuación legislativa para regular el movimiento asociativo, no tenía carácter constitutivo, es decir, que para que una asociación naciera con base jurídica únicamente era necesario tener las actas de constitución debidamente cumplimentadas[7].

En aquella reunión, celebrada el 29 de noviembre de 1899, firmaron en el acta: Walter Wild, primer presidente del club, Lluís d’Ossó, secretario, Bartomeu Terrados, tesorero, encargado de custodiar el dinero de la colectividad, Hans Gamper, vocal con voz en el consejo y capitán del equipo, Otto Kunzle, Otto Maier, Enric Ducal, Pere Cabot, Carles Pujol, Josep Llobet, John Parsons y William Parsons[8]. El F.C. Barcelona entró en su primera etapa como institución, sin que estuviese diferenciados los gestores y los propietarios del mismo. En una reunión posterior se adoptaron los colores azul y grana y el escudo de la ciudad, y se fijó la cuota de socio en dos pesetas. El F.C. Barcelona jugó su primer partido el 8 de diciembre de 1899 en el ex velódromo de la Bonanova, junto al actual Turó Parc. El rival fue un equipo formado por ingleses residentes en Barcelona, que vencieron por 1 a 0. Al día siguiente La Vanguardia publicó una extensa crónica[9]. La primera victoria tuvo lugar el 24 de diciembre de 1899 contra el Català F.C. con el resultado de 3 a 1. El rival de aquel encuentro, el Català Fútbol Club (o Català Sport Club) fue el primer equipo de fútbol que se fundó en la ciudad de Barcelona. El club fue creado el 21 de octubre de 1899 en el gimnasio Tolosa, de Jaume Vila y Capdevila, que fue su primer presidente, acompañado por Víctor Paniagua como secretario, Miquel Valdés, tesorero, Manuel Mir, capitán y Guillem Busquets, subcapitán. Jugaba sus partidos en el Velòdrom de la Bonanova y sus colores eran el azul y el blanco. El Català FC se proponía promocionar el deporte local, por lo que solamente admitía jugadores catalanes en su equipo, motivo por el que se rechazó el ingreso del suizo Hans Gamper. Pero al cabo de dos mesos de su fundación, abandonó esta política y empezó a aceptar jugadores de otras procedencias[10]. El Català FC i el FC Barcelona mantuvieron una gran rivalidad a inicios del siglo XX. Muy sonada fue la polémica sobre cuál de los dos clubes era el decano de la ciudad de Barcelona, polémica que quedó resuelta a favor del FC Barcelona por haber sido el primero en inscribirse en el registro civil, ya que el Català FC no lo hizo hasta mediados de diciembre.

El Català FC disputó el campeonato de Cataluña desde sus inicios, sin llegar a conseguir nunca el titulo. Su mejor clasificación en el campeonato fue la tercera posición, que consiguió varias temporadas. En la temporada 1914-15 acabó en la décima y última posición con lo que perdió la categoria que nunca más volvería a recuperar. En 1924 celebró sus bodas de plata y dejó de existir a finales de aquella década. La razón de su desaparición radicó precisamente en no tener la capacidad de cambio, de adaptación a los Nuevos tiempos, dinàmica necesaria para adaptarse a las diferentes circunstancias y no contar desde un primer momento con un sistema organizativo, por lo que no era un club sostenible en el ámbito político, en el económico, ni en el social; capacidades que sí tuvo el F.C. Barcelona desde su fundación, lo que le permitió a la postre superar las distintas crisis institucionales.

El Barcelona desde un primer momento funcionó de una forma organizada, a la manera de una pequeña empresa, esa fue la diferencia por ejemplo entre el F.C. Barcelona y el Català F.C. La organización del club como una pequeña empresa hizo que el primero sobreviviera desde un principio a las circunstancias adversas. El club en ese tiempo fue una pequeña empresa con una administración independiente donde generalmente los gerentes fueron también propietarios encargándose del capital de la entidad; fueron agentes con lógica, cultura, intereses y espíritu emprendedor.

El área de operaciones fue fundamentalmente local, con un tamaño relativamente pequeño ya que entre 1899 y 1900 el club tuvo algo más de 50 socios y una jerarquía muy básica e influenciada por una acusada centralización; todavía con una escasa división del trabajo, este pequeño tamaño permitió formular y desarrollar decisiones de forma rápida, en las que el papel del gestor, Hans Gamper, desarrolló un estilo directivo de carácter personal dentro de una estructura simple que transformó de manera continua, con dinamismo en una configuración flexible, ideal para una actividad innovadora -como fue la creación de una entidad deportiva- dentro del sector industrial en el que actuó; fue un club en conclusión que actuó desde sus inicios bajo los parámetros de una pequeña-mediana empresa[11].

En la temporada siguiente, el curso 1900-1901, concretamente el 18 de noviembre de 1900 el F.C. Barcelona pasó a jugar en un campo contiguo al hotel Casanovas, el club estaba inmerso en un mundo en constante cambio y buscó su espacio dentro de una red social eminentemente de clase industrial adaptándose a su vez a las costumbres de la ciudad moderna. En lo deportivo, el 23 de diciembre de 1900 el Barcelona se enfrentó por primera vez a la Sociedad Española de Fútbol, que posteriormente se convertiría en el Real Club Espanyol de Barcelona. El partido acabó sin goles en un ambiente de absoluta camaradería. El Barcelona jugó sin extranjeros. Alfonso Macaya, presidente de honor del Hispania, ofreció una copa de plata al ganador de un torneo, la I Copa Macaya.

El Barcelona participó y acabó segundo, aunque sólo perdió un partido. En aquellos tiempos Bartomeu Terradas sucedió desde el 25 de abril de 1901 a Walter Wild en la presidencia del club[12]. En la temporada 1901-1902 con motivo de la construcción del Hospital de Sant Pau se produjo un nuevo cambio de campo. El 23 de noviembre de 1901 se inauguró los terrenos de la carretera de Horta, en el barrio de La Sagrera, con un partido contra la tripulación del crucero británico Calliope. Ganó el Barcelona por 4 a 0 y Gamper hizo tres goles. Asistieron 4.000 personas. También se consiguió el triunfo en la II Copa Macaya, con ocho partidos y ocho victorias, 60 goles a favor y tan sólo 2 en contra. Aquella temporada con motivo de las fiestas de la coronación de Alfonso XIII se organizó un torneo en Madrid, el I Campeonato de España, hoy Copa del Rey.

El 13 de mayo de 1902 el Barcelona se enfrentó por primera vez con el Real Madrid, al cual venció por 1 a 3. El Barcelona pasó así a la final, donde perdió con el Vizcaya por 2 a 1, con gol de Steinberg. En la temporada 1902-1903 hubo un nuevo cambio de presidente, se trató de Paul Haas que sustituyó el 5 de septiembre de 1902 a Bartomeu Terradas. Se disputó la Copa Barcelona, preludio del Campeonato de Cataluña en el que venció el Barcelona en dura lucha con el Espanyol, con quien empató en los dos enfrentamientos.

El trofeo en disputa lo pagaron los socios barcelonistas con unos 250, a dos pesetas y cuarenta céntimos por cabeza. Todos los participantes tuvieron premio: medallas para los tres primeros; una bandera del juez de línea para el cuarto; al quinto, un balón de reglamento; unos guantes de portero para el sexto; un fuelle para el septimo y un silbato para el último[13].

2.2. El Estatuto de 1902

Una organización es una estructura de papeles y esto fue desde sus inicios el Futbol Club Barcelona. En los primeros Estatutos el club fue en esencia y forma una asociación sin ánimo de lucro que presentó las siguientes características que todavía conserva actualmente: la denominación, el domicilio, así como el ámbito territorial en el que haya de realizar principalmente sus actividades.

En estos estatutos también se señalaba la duración prevista de la asociación cuando no se constituyese por tiempo indefinido, y sus fines y actividades descritos de forma precisa. Se indicaba además los requisitos, modalidades de admisión y baja, sanción y separación de los asociados y, en su caso, las clases en que se dividían. Podían incluirse también las consecuencias del impago de las cuotas por parte de los asociados y los derechos y obligaciones que adquiriesen en cada una de las distintas modalidades. Los criterios que garantizasen el funcionamiento democrático de la asociación eran otras de sus indicaciones.

Los órganos de gobierno y representación, su composición, reglas y procedimientos para la elección y sustitución de sus miembros, sus atribuciones, duración de los cargos, causas de su cese, el método para deliberar, adoptar y ejecutar sus acuerdos y las personas o cargos con facultad para certificarlos y los requisitos para que los citados órganos quedasen válidamente constituidos, así como el número de asociados necesario para poder convocar sesiones de los órganos de gobierno o proponer asuntos en el orden del día fue otro de sus ordenes fundacionales. Se señalaba el régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la fecha de cierre del ejercicio asociativo.

El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que se podían hacer uso. Las causas de disolución y destino del patrimonio en tal supuesto, que no pudiesen desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad. Así mismo, los Estatutos podían ser desarrollados por un reglamento interno que regulasen todos aquellos aspectos del funcionamiento de la Asociación que no hubiesen quedado claros en aquellos[14].

El Estatuto de 1902 bajo estos parámetros fue un Estatuto descriptivo que constó de 20 artículos, el primero de los cuales rezaba: “Bajo la denominación de foot-ball club Barcelona que la constituye en esta ciudad una sociedad de aficionados al deporte de Foot-ball y que cuyo fin es el afecto y propagación de este sport para el desarrollo de tal finalidad”.

En el artículo dos decía “la duración de esta sociedad es por tiempo indeterminado pudiéndola disolver los socios numerarios por mayoría de votos, destituyendo los establecimientos a los beneficios y los fondos restantes”; este apartado era importante ya que nombraba como socios con potestad para disolver al club, sólo y de manera especifica, a los numerarios que, según expresaba el artículo cinco “serán nombrados socios numerarios, por acuerdo de la Junta Directiva, las corporaciones o particulares que le hagan acreedores a esta distinción por haber contribuido al aumento de la sociedad, premiando así la relación del club con el entorno industrial o los particulares de buena salud económica que le harán funcionar; el verdadero dueño del club es el capital, no sus socios, aunque esto será distinto en el estatuto de 1911, lo que nunca cambiara es la esencia democrática del club.

El artículo tres decía “la sociedad no podrá tener un carácter político y no tendrá otros periódicos que los deportivos”; el cuatro específica que “los socios son de cuatro clases: Honorarios, protectores, numerarios y corresponsales”. El artículo seis declaraba “serán socios protectores los que tomaran una parte activa en los partidos que afecten a la sociedad y paguen”, mientras el artículo siete concreta que “los socios numerarios los serán los varones o extranjeros que habiendo solicitado la entrada hayan sido admitidos por la Junta Directiva, sean de buenas costumbres y tengan cumplidos los diez años[15].

El artículo cinco aclaraba lo que antes hemos mencionado: “Estos estatutos y reglamentos son de carácter sociales contribuyendo al coste como miembro de la sociedad, tomadora a una mayor parte ejecutiva los partidos que se celebren y pagando una cuota”[16].

En el artículo ocho se advertía que “los socios numerarios que tengan que ausentarse de esta ciudad y que tengan que residir en otra será nombrados socios corresponsales debiendo ser este título puramente honorífico y siendo aprobados por la Junta Directiva”[17].

En el nueve se concretaba que “la sociedad está gobernada por una Junta Directiva compuesta por siete socios, un presidente, un vicepresidente, un secretario, un vicesecretario, un tesorero y dos vocales” los otros once artículos recogen los deberes y obligaciones de los socios y las de responsabilidades de directiva y jugadores. El estatuto de 1902 destacaba por referirse a un club con una organización de carácter simple que, no obstante, tenía ya entonces una buena base económica que hizo viable a la institución; en él se demostró que aún no existía una diversificación de los diferentes puestos. El club estaba dando los primeros pasos[18].

El artículo diez se refería a la Junta Directiva y disponía que se renovaría cada año pudiendo ser los individuos reelegidos mientras que en el once se decía que los nombramientos de los individuos de la Junta Directiva pertenecían a la Junta General. Los mecanismos del club eran democráticos desde sus inicios, lo que le permitió estar abierto y en constante evolución, no permitiendo ningún síntoma de endogamia institucional. El artículo doce establecía que la Junta directiva ejercía la dirección y la administración, había una identificación de las funciones de la Junta y, cómo veremos más delante, de los deberes y los derechos de los propios socios.

El artículo trece subrayaba que, a colación -de lo que mencionaba el doce-, el reglamento anterior determinaba los derechos y obligaciones de todos los socios, así como los de los individuos de la Junta Directiva. El artículo catorce mencionaba que la Junta General de socios se celebraría al empezar la parada de partidos o sea en el mes de septiembre y la segunda al terminar la serie de partidos, finales de mayo. Se presentó memoria de actos realizados y un estado de cuentas por el tesorero[19].

El quince fue un artículo que estipuló el castigo a cualquier socio o miembro de la Junta directiva que perjudicase el club. Si este artículo habló de castigar, el dieciséis definía un concepto dentro del estatuto que se preocupaba de salvaguardar la armonía de los consocios en los que no debía de haber actos que desdigasen su cultura siendo aprendidos amigablemente por el presidente. El artículo diecisiete estipulaba que los socios numerarios pagarían cada mes de septiembre a mayo por trimestres adelantados por temporadas[20].

En el artículo diecinueve se decía que durante todo el año los socios numerarios además del juego del foot-ball podrían practicar juegos como tenis o cricket bajo la dirección que la Junta designe. Los cuatro últimos artículos nos mostraron cómo la institución puso los límites del club para determinar el buen funcionamiento del mismo. En el veinte se disponía que solamente podrían ser modificados los estatutos en las Juntas Generales que derivaban en el artículo catorce de estos estatutos. Esta es la única limitación que puso el club a su propia evolución[21].

2.2.1. La primera gran crisis institucional del club, 1908-1911

El Barcelona disputó su primer partido en el extranjero el 1 de mayo de 1904, en Tolosa de Llenguadoc, Francia. Se enfrentó con el Stade Olympique y venció por 2 a 3. En la temporada 1904-1905 el Barcelona se proclamó por primera vez campeón de Cataluña. El partido decisivo se jugó el 21 de junio de 1905 contra el Espanyol al que venció por 3 a 2.

Los propietarios de los terrenos de la carretera de Horta decidieron edificarlos y desde el 26 de febrero de 1905 el Barcelona pasó a jugar en otro campo, situado en la calle Montaner y delimitado por las calles París, Casanova y Londres. En los años 1905-1906 el club entró en una época de crisis, tanto en el aspecto social como en el deportivo que acabó con Josep Soler un 6 de octubre del 1905 como nuevo presidente de la entidad.

En el ámbito deportivo en un desplazamiento a Bilbao, el Athletic goleó al Barcelona por 10 a 1. La prensa vasca aprovechó para hacer comentarios irónicos. La crisis fue general en el fútbol catalán, hasta el punto de que el Espanyol suspendió todas sus actividades por un periodo de tres años. En la siguiente temporada, la 1906-1907, continuaron los problemas de toda índole. Juli Marial sucedió a Josep Soler en la presidencia desde el 6 de octubre de 1906, un año después.

En el Campeonato de Cataluña en el transcurso de un partido contra un club con el curioso nombre de X, compuesto por muchos ex jugadores del Espanyol, se organizó una gran pelea cuando el Barcelona marcó el gol del empate a tres. Era un partido decisivo y el campo de fútbol se convirtió en el escenario de un combate de boxeo; la policía tuvo que intervenir.

En la temporada siguiente, el curso 1907-1908 el F.C. Barcelona no recuperó su ritmo competitivo y tanto el equipo como la entidad siguieron empeorando. El club X aunque ganó de nuevo el Campeonato de Cataluña y el número de socios bajó hasta los 163. Se disputó un torneo en Francia por las fechas de Navidad. Después de ganar al Settois 1 a 4 y de empatar con el Nimes, el Barcelona jugó su último partido contra el Marsella, un equipo formado mayoritariamente por exjugadores de rugby. Marcó primero el equipo azulgrana pero la dureza local fue determinante y cuatro barcelonistas (Bru, Duran, Sanz y Castillo) tuvieron que retirarse.

El resultado final fue de 9 a 1 a favor de los franceses. En los años 1908-1909 la crisis del Barcelona llegó a su punto álgido. Después del verano de 1908 tan sólo quedaban 38 socios. El 11 de noviembre de 1908 Vicenç Reig asumió la presidencia, pero dimitió el 2 de diciembre. El club estaba asumido en una grave crisis. Es entonces cuando Hans Gamper, en una reunión dramática con únicamente 20 asistentes, decidió coger las riendas de la entidad y dirigirlo por primera vez de manera oficial. Gamper recuperó agónicamente asociados puerta por puerta y el 14 de marzo de 1909, bajo su impulso decidido, el Barcelona inauguró el primer terreno de juego de su propiedad, conocido como el Campo de la calle Industria o La Escopidora, situado en esta vía, actualmente llamada calle París, entre Urgel y Villarroel[22].

Esta primera gran crisis del año 1908 dará lugar al primer cambio estructural, que culminará con el Estatuto de 1911 y el primer estadio en propiedad del club. Es verdad que Hans Gamper recuperó asociados puerta por puerta, pero, sobre todo, con una perspectiva menos romántica, Gamper, en una actuación gerencial serena y correcta, tuvo en cuenta tres conceptos; el entorno sociocultural, el entorno económico y el entorno político-legal, como debe hacer todo buen gestor al frente de una empresa. Toda buena gerencia debe conocer cómo se manifiesta el entorno cultural en el que se quiere actuar, dado que en él conviven los consumidores o potenciales socios que actúan de acuerdo a la cultura que han aprendido, a sus costumbres y tradiciones adquiridas, lo que les aporta un comportamiento específico de los paises donde operan, Las diferencias culturales deben tomarse en cuenta en el desarrollo de las estrategias de mercado si se quiere ganar y recuperar un club perdido y esto Hans Gamper lo tuvo siempre presente; para cada momento, un hombre y una política, la ubicación del nuevo estadio es buena prueba de ello[23].

Hans Gamper para salvar el club buscó el apoyo político en hombres como Lluís Duran, regidor del Ayuntamiento y hombre de peso dentro de la Lliga Regionalista, y de los diputados F. Cambó y J. Ventosa que asistieron al primer partido del nuevo campo; A medida que un club se vuelve más próspero en el aspecto económico este debe valorar sus necesidades –también económicas- y las de su entorno, que en esos momentos eran eminentemente industrial. Gamper tuvo en cuenta la relación del F.C. Barcelona con el ámbito social que le rodeaba, lo que cómo ha queda dicho, es la base del éxito de cualquier empresa para que se considere sostenible en el espacio y en el tiempo.

La organización adoptó su propio sistema interno de gobierno, política o leyes, y determinó la forma de tratar con otras instituciones mayores y más complejas como eran ya entonces el propio F.C. Barcelona. Cada institución de manera individual tiene su propio estilo de gobierno, de cómo promulgan y ponen en función leyes que, en determinadas situaciones, pueden afectar o beneficiar al comportamiento empresarial de las propias instituciones y Gamper lo tuvo en cuenta para salvar la sociedad de la desaparición[24].

2.3. El Estatuto de 1911

Los Estatutos de 1911 contenían 26 artículos a diferencia del Estatuto de 1902 de un aire explicativo diferenciados en dos capítulos, el primero de ellos dividido a su vez en dos sub-apartados. El primer apartado se refiería la la duración y disolución de la sociedad, sobre la que el artículo dos especificaba que “La duración de la sociedad será por tiempo indeterminado pudiéndola disolver los socios cuando la crean conveniente, las tres cuartas partes de los que tengan voz y voto” y concretaba “en cuyo caso la ultima junta directiva se encargará después que haya pagado todas las deudas de la sociedad, de entregar los bienes sociales a casas de caridad, exceptuando los premios y trofeos que serán entregados al museo provincial de Barcelona” y añadía que “la sociedad no puede tener nunca carácter político ni religioso alguno ni otros periódicos que no sean los deportivos”[25].

En su segundo apartado, el primer capítulo nos hablaba de las cinco clases de socios, como antes hemos mencionado, que se distinguían entre honorarios, de merito, protectores, numerarios y corresponsales especificando las funciones, deberes y derechos de cada una de ellas.; no era una diferencia y distinción entre los mismos socios, sino que se trataba de una organización social y económica que dotase al club de una dimensión aún más amplia de la que tenía en los estatutos de 1902[26].

En el artículo cinco decía que “Serán nombrados socios honorarios las corporaciones, particulares y jugadores que por méritos contraídos y a juicio de la Junta General merezcan tal distinción” y en un apartado b. aclaraba que “están exentos de pagar cuotas y tienen los mismos deberes y derechos que los demás”. Había una distinción entre el socio practicante y el socio espectador[27].

El artículo seis expresaba que “serán socios de mérito los jugadores de cualquier categoría que a juicio de la comisión sportiva y con aprobación de la Junta Directiva mereciéndolo” y en su apartado b. decía que “estos socios se ligarán entre aquellos que se hayan hecho acreedores a ello, bien por su labor sportiva, bien por campañas periodísticas o por cualquier otro motivo que haya servido para enaltecer al club”[28].

El artículo siete explicaba que “serán socios protectores aquellos que, tomen o no una parte activa en lo deportes, paguen una cuota de cinco o más pesetas mensuales” y aclara “estos socios tienen los mismos deberes y derechos que los socios numerarios”. En el artículo ocho se decía que “los socios numerarios tienen los deberes y derechos que les reconocen estos estatutos y reglamento, deberán pagar veinticuatro pesetas mensuales o trimestrales”[29].

En el artículo nueve se disponía que “los socios que tengan que cambiar de residencia trasladándose a otra población podrán ser llamados por la Junta Directiva como socios corresponsales” y añadía que “es honorífico y está exento de pago de cuota”. En el artículo diez declaraba que “Todos los socios vienen obligados a cumplir estos estatutos” y añade que “siempre que una décima parte de socios que tengan voz y voto pidiendo por escrito a la Junta Directiva se celebrará una Junta General convocada por el presidente diez días después de haber concluido la comunicación”[30].

El apartado e. del mismo artículo puntualizaba que “cuando por diversas causas la Junta Directiva quedara reducida a cinco miembros se procederá inmediatamente a la convocatoria de una Junta General nombrando a ella los individuos que interinamente han de ejercer los cargos, desempeñándolos hasta nombrar la Junta Directiva definitiva” y el apartado f. decía que “para que sean válidos los acuerdos tomados en la Junta General es necesario que asistan la mitad más uno de los socios que tengan voz y voto,” añadiendo que se podía nombrar otra junta general quince días después de haber convocado la primera sin que sea necesario tener en cuenta el número de socios[31].

El Estatuto de 1911 fue aún más complejo que el fundacional estructurándose como si fuera una cooperativa, una sociedad colectiva, que en esencia se movía en diversos campos para hacer crecer al club después de una etapa cuajada de difíciles acontecimientos. Entre otras características estos Estatutos se basaron en que las personas intentaron prestar servicios que redundasen en la ganancia y la proyección del propio club, de las que, a su vez, se beneficiaba el socio, rentabilizando así su entrega a la entidad.

El principal objetivo de este planteamiento fue ofrecer servicios de calidad y económicos, y reportar beneficios a los socios, devolviéndoles el excedente disponible en proporción a sus actividades o servicios, como fue el caso de los socios numerarios que pudiesen jugar a diversos deportes (tenis, cricket, etc) si lo deseaban[32]. La persona era quien dirigía, el capital no; la persona tenía voz y voto y el número de socios era ilimitado. Podían ser socios todas las personas que lo deseasen, según los Estatutos los objetivos dependían de las necesidades de los socios, ya que el club se gobernaba con la participación de todos ellos y se organizaba internamente por medio del apoyo mutuo[33].

En el segundo capítulo titulado “Del Gobierno de la Sociedad” se trataba de una diversificación de las obligaciones de la Junta Directiva con una disección de las responsabilidades del presidente, vicepresidente, secretario y tesorero y ya se nombraba el puesto de contador sin que todavía fuese parte importante de la Junta Directiva como si será en el futuro. La Junta Directiva fue la que salvaguardaba el buen funcionamiento de la entidad, fue la que representaba y conservaba los bienes sociales y resolvía las diferentes cuestiones económicas y en la que nunca se admitirán imposiciones de nadie ni actos que desdigasen de la sociedad ni de la cultura del club; el Barcelona era una institución que rechazaba a personas como Peris de Vargas, y todo esto, bajo el verdadero eje de la institución, el Estatuto, para que el verdadero motor del club, sus socios, no se derrumbasen en la confusión y el caos, por esta razón los socios estaban protegidos por una base legal[34]. A partir del artículo veinte se hablaba de los derechos y obligaciones de los jugadores y se diseccionaban los diferentes puestos de la plantilla como los de capitanes y subcapitán y se supeditaba a los jugadores dentro de los parámetros de los Estatutos; el futbolista estaba también sometido a la organización y dirección del club. Pero no sólo esto, sino que los jugadores se debían de comprometer más allá que un simple trabajador con su empresa, acatando reglamentos y normas de régimen interno o normas de índole federativa.

Los jugadores además también debían estar sujetos a otras normas de carácter plenamente técnico, como las reglas de juego y disciplina en los primeros tiempos del profesionalismo. Estos Estatutos vertebraban todo el organigrama del club dentro de una jerarquía social, existió una paulatina separación de funciones dentro de la organización de la institución; la estructura de la sociedad se había hecho más compleja respecto al Estatuto de 1902, en estas nuevas leyes todos ayudaban de alguna manera para dirigir los buenos destinos del club;

En esos años sin que se produjese vacío de poder ni faltas de ayudas de tipo social y económico, existía una autogestión del propio club bajo los Estatutos que interaccionaba entre las diferentes secciones administrativas de la sociedad. Estas leyes estatutarias ponían orden y ofrecían sentido a la interacción del entorno que rodeaba a la propia institución con el propio F.C. Barcelona[35].

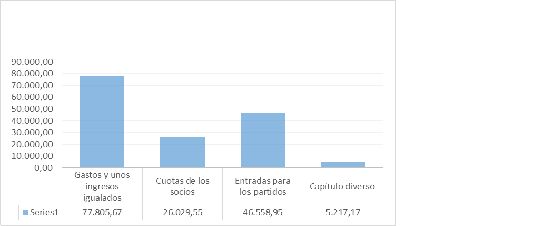

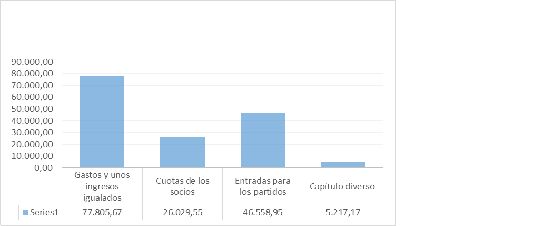

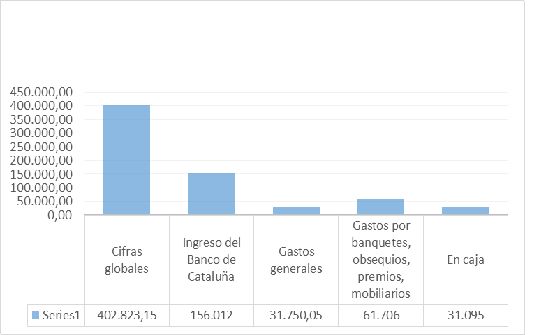

2.3.1. La segunda crisis institucional del club, 1913-1916

Las finanzas del club entre el 1 de julio de 1913 y el 30 de junio de 1914 mostraron unos gastos y unos ingresos igualados de 77.805,67 pesetas. En el capítulo de entradas se pudieron ver la escasa diversificación que experimentaron las fuentes de financiación del club. Las cuotas de los socios fueron de 26.029,55 pesetas, es decir, 20 anuales para los socios, las entradas para los partidos aportaron 46.558,95 pesetas y un capítulo diverso que incluyeron la venta de insignias, aportaciones a la Federación y otros, 5.217,17 pesetas. El líquido de la caja fue de 1.464,45 pesetas. El año siguiente, a 29 de junio de 1915 la situación había empeorado, la caja se quedó en 31,82 pesetas mientras los ingresos superaron por poco a los gastos[36]. (Ver gráfico 1)

Gráfico 1. Finanzas del club en la temporada 1913-1914

Fuente: Museo del Futbol Club Barcelona

El 30 de junio de 1914 tomó la presidencia Àlvar Presta y, según los libros consultados, apareció en la directiva la función de contable, de la mano de Joseph Preckler, correspondiente a una contabilidad privada que tenía como ocupación la de contabilidad de costos o contabilidad de gestión, o lo que es lo mismo, la contabilidad interna de la institución, el cálculo de los costos y los movimientos económicos y productivos dentro de la empresa. Servía además para tomar decisiones en cuanto a producción y organización de la empresa, y mejoraba el procedimiento al aportar los datos contables[37]. La gestión del club ya estaba entonces planificada y tratada como una empresa privada dentro de unos Estatutos que vertebraban legalmente esta planificación empresarial en un intento continuo de disminuir la entropía dentro de la institución. La temporada 1914-1915 en al ámbito deportivo fue otro año sin éxitos, el club estaba inmerso en una crisis interna y con un problema grave de identidad como institución; el club estaba en manos del vicepresidente Peris de Vargas capitán del ejercito, que se convirtió en una especie de dictador dentro del club[38].

Esta fue la razón que produjo la crisis interna en la entidad, hubo un conflicto entre los peristas y los que creían en la esencia democrática de la institución, hombres pertenecientes al pensamiento de la Lliga Regionalista, que asumieron una postura popular en un club que desde sus inicios había tenido unas raíces de aire liberal, mientras que Peris, autoritario, llegaría a decir: “el Barcelona es mi club”. Peris de Vargas atribuyó a la institución una imagen demasiado personalista, dictatorial, contraria a la filosofía del club, contraria a los mismos orígenes estatutarios, como queda reflejado en el capítulo dos, titulado Del Gobierno de la Sociedad de los Estatutos de 1911 de la propia institución, antes mencionado.

La importancia de una cultura en una organización es tal que constituye el fundamento de la vida de una entidad, económica o deportiva, es esta el espacio donde la estrategia, las estructuras y los procesos humanos toman cuerpo; en gran parte los elementos de la cultura o las esencias de la institución pasan desapercibidos por una cotidianidad que les resta visibilidad. La cultura organizativa está presente en toda institución, esta cultura eleva a una entidad a la categoría de micro sociedad, con códigos y valores morales propios, más si hablamos de una entidad deportiva.

En las diferentes teorías que existen para describir la influencia de la cultura en las estructuras de las diferentes instituciones están desde las de Schein, que habla de la influencia de los directivos o de las diferentes clases sociales predominantes dentro de la propia entidad, pasando por las de Chanlat que afirma que no sólo se reduce a los directivos sino que es el resultado de un juego complejo de interacciones y representaciones entre diferentes actores y una situación, hasta las de Morgan, más ecléctico, que cree en la dificultad de controlar la propia cultura aunque también reconoce la influencia de los dirigentes; como diría Mintzberg, la cultura es, simplemente, un mecanismo de coordinación.

El hecho distintivo de la cultura corporativa es su carácter dinámico. La cultura es un proceso o conjunto de procesos, a la vez que su reflejo, esta tiene un carácter estático que permite estudiarla en un momento concreto. Su dinamismo es fruto de su condición de construcción social, lo que implica que está sometida a la constante transformación de sus componentes. Todo cambio organizativo conlleva un cambio cultural[39].

La distinción de las dos características, aparentemente contradictorias, estatistmo y dinamismo, dentro de la cultura organizativa, es fundamental para entender su potencial explicativo. La coexistencia de estas dos dimensiones lleva a los simbolistas culturalistas a pensar que el estudio de una empresa requiere practicar la empatía, con la finalidad de comprender su mundo e integrarse en él para hacerla sostenible en el tiempo y protegerla mediante sus propias leyes de posibles fricciones que puedan llegar a desmoronar la propia estructura de la entidad, como pudo suceder si en el caso de Peris de Vargas éste se hubiera perpetuado en el club.

En una maniobra política de fuerza mayor, el 29 de junio de 1915, llegó a la presidencia Rafael Llopart, dejando atrás una época difícil para la identidad cultural de la sociedad. Bajo su mandato los Estatutos y la propia esencia, los límites y el buen gobierno del club quedaron reforzados. Con Rafael Llopart vinieron de vicepresidentes don Ricardo Alexandre y don Esteban Sala; secretario, don Agustín Bó; vicesecretario, don Jaime Vidal; tesorero, don Juan Domingo; contador, don José Espluga; vocales, don Juan Boix, don Antonio Gallart, don Miguel Puig y don Juan Cosp[40].

En la Junta, con esta renovación de cargos, figuraron elementos de gran valía. Con el nombramiento como secretario de Agustín Bó, miembro de Mundo Deportivo, la función del secretario se hizo más compleja, más próxima a lo que es la función de la secretaría en una empresa privada, no en las formas sino en el fondo de la exigencia del puesto, que dependió de la gerencia y se centró en la atención y filtraje de llamadas, la gestión de la agenda del gerente, la organización de viajes y reuniones. También desempeñó la elaboración de actas, recepción, atención de visitas, liquidación de gastos y reportings. Así mismo se encargó de la realización de ofertas, facturación y gestión de albaranes. Gestión de documentación para cierre contable (contabilidad externa) y funciones administrativas generales de soporte a la oficina. Supuso la interacción del club con el entorno social a través de los medios de comunicación, el club se abrió al mundo[41].

En el 16 de agosto de 1915 apareció un articulo en Mundo Deportivo que llevaba por título “Nuevo Régimen Fútbolista” redactado en la Federación Catalana en el que se proponía “separar en lo posible 1os poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la Federación”, la Federación deseaba “robustecer la autoridad de la Federación como organismo superior, director y tutelar del fútbol regional”. El club ya estaba sufriendo entonces la separación de los diferentes deportamentos de la organización del club por el peso cada vez mayor de su propia estructura empresarial, como organización hacía tiempo que había dejado de ser una simple entidad deportiva. El tamaño y la complejidad de las actividades llevadas a cabo por el club fueron lo que determinó en verdad la capacidad organizativa de la institución[42].

En esos años en el ámbito puramente deportivo el filipino Paulino Alcántara fue la gran figura del equipo en aquella temporada, la del 1914-1915, y se convirtió en el máximo goleador por primera vez. En el curso de la 1915-1916 después de dos años sin títulos, el Barcelona volvió a imponerse en el Campeonato de Cataluña, ganando todos los partidos. En uno de los últimos disputado contra el Universitario, sobresalió un joven portero: Ricardo Zamora. En el Campeonato de España, se mostró la primera fricción con el Real Madrid, donde jugaba de delantero un tal Santiago Bernabéu, personaje central en el futuro del club madridista.

El Barcelona venció por 1 a 2, pero en el segundo partido, también en Madrid, ganaron los blancos 4 a 1. El tercer partido acabó 6 a 6 con tres penaltis pitados contra el Barcelona. Finalmente, en la prórroga del cuarto partido, el Barcelona se retiró por entender parcialidad en el arbitraje. En aquella temporada el presidente Llopart dimitió y lo sustituyó el 25 de junio de 1916 Gaspar Rosés. En la temporada siguiente, la 1916-1917 debutaron dos jugadores que marcarán época: Agustí Sancho y Emili Sagi siendo en aquella misma temporada cuando explotó el caso Garchitorena, un jugador que el Barcelona alineó en el Campeonato de Cataluña, competición donde no podían intervenir extranjeros.

El Espanyol descubrió que era argentino y lo denunció después de perder con el Barcelona por 3 a 0. Se ordenó la repetición de los partidos en los que había jugado el argentino, pero el club prefirió retirarse. El jugador acabó dedicándose al cine y vivió aventuras sonadas, como la que le relacionó con la actriz Myrna Loy[43].

El 17 de junio de 1917 Joan Gamper volvió a la presidencia del club por tercera vez en un momento difícil para la institución ya que su antecesor, Gaspar Rosés había dejado a su paso una deuda en el club de 26.796,65 pesetas, una gran deuda en aquellos tiempos para una entidad deportiva[44].

2.3.2. La tercera crisis de la institución, 1917-1920

Los procesos estructurales en una institución como el Fútbol Club Barcelona, dentro de una gestión compleja, son evolutivos y el paso de un orden local a otro más amplio (global) da lugar a una cierta inestabilidad, propia de los procesos autoorganizativos y de evolución creativa de la propia entidad; por esta razón es tan importante preservar la esencia de los Estatutos, sus leyes, los límites de la propia organización, como fue en el caso comentado anteriormente de Peris de Vargas.

En la parcela deportiva la temporada 1917-1918 en el club se pensó por primera vez en la figura de un entrenador, alguien que se dedicase exclusivamente a la preparación y la dirección del equipo, funciones que hasta entonces asumía el capitán. Después de un intento frustrado con el inglés Mr. Barrow (que sólo duró cuatro meses a causa de su afición a la bebida) se hace cargo del equipo el exjugador, también inglés, Jack Greenwell, a quien hay que considerar como el primer entrenador oficial de la historia del Barcelona, aunque el balance deportivo de la temporada fuera más bien pobre ya que no hubo ningún triunfo destacable.

La estructura no sólo varió entonces en su formación administrativa sino también en la deportiva. Greenwell estará siete años al frente del equipo y lo llevará al triunfo en cinco Campeonatos de Cataluña y dos de España. Greenwell incluso jugaba algunos amistosos de vez en cuando. Al dejar el Barcelona entrenó al Espanyol y lo hizo campeón de Cataluña y de España la temporada 1928-29[45].

Con la entrada de un entrenador se demostró que el club estaba cada vez más implicado en el desarrollo profesional desde una perspectiva deportiva. Los jugadores ya no eran entonces solo players (jugadores por diversión) sino que desde la institución se les trataba como trabajadores y se les valoraba según su productividad en los terrenos de juego como reflejo de la sociedad industrial que rodeaba la sociedad.

La aparición de la figura del entrenador y sucesivos ayudantes se debió a la necesidad de que la formación durante la semana, el entrenamiento fuera eficiente y eficaz para a la postre, ganar más partidos durante la temporada; el entrenamiento fue el área encargada del aprendizaje por parte de los jugadores de nuevos sistemas tácticos o de la preparación física, fue el lugar de trabajo para mejorar el rendimiento de los trabajadores del club. Con este nuevo método de entrenamiento se inició el largo camino hacia la teoría científica y la metodología deportiva del entrenamiento.

El club pensó y trabajó como una empresa desde sus cimientos. En el final de la temporada 1917-1918, en la Junta General del 16 de Junio de 1918 con 500 socios, celebrada en el gimnasio Alsina, se redujo la deuda de 26.796,65 pesetas a 12.454,90 pesetas, lo que supuso una amortización de 14.341,75 pesetas; en aquella reunión se eligió una nueva junta presidida por Hans Gamper, vicepresidente 1° don Ricardo Graells; vicepresidente 2°, don Jaime Baladía; tesorero don José Martínez; contador dos Agustín Bó; secretario don Juan Ragué; vicesecretario dos Luis Gratacós; vocales don Juan Franch, don Joaquín Matas, don José Sagalés y don Antonio Oliver[46].

Un año después cuando el Barcelona ganó el Campeonato de Cataluña, en el que tan sólo perdió un partido, en el campo del Espanyol por 4 a 1, a consecuencia de una “genialidad” de Greenwell, que hizo jugar a Alcántara de defensa. En el Campeonato de España el Barcelona perdió la final ante Arenas de Guecho por un claro 5 a 2. En un amistoso de finales de temporada debutaron con el Barcelona Josep Samitier y Ricardo Zamora. Samitier, que tenía 17 años, provino del Internacional. Zamora, que destacó en el Universitario con tan sólo 15 años, fichó por el Espanyol en 1916 y posteriormente por el Barcelona.

En esos años, apoyada por la acción de gobierno de la Mancomunitat que mejoró notablemente las redes de carreteras y de teléfonos, la Lliga volvió a ser el partido más votado en las elecciones generales y municipales; este partido tenía en sus filas a Prat de la Riba trabajando en Cataluña y a Cambó en Madrid, donde se hablaba en términos nacionalistas. Con la finalidad de hacer una revolución desde arriba, desde las instancias más elitistas, el partido mayoritario en la Asamblea de Parlamentarios catalanes tuvo como objetivo reclamar al gobierno que presidía Dato la convocatoria de unas cortes constituyentes que permitiesen reorganizar el estado con unos criterios autonomistas[47].

La proposición hecha desde el Ayuntamiento de Barcelona el 19 de Julio de 1917, contó hasta con el apoyo de Alejandro Lerroux, con una demostración de que los dirigentes políticos se posicionaron ideológicamente. En las postrimerías de 1918 la Mancomunitat, emprendió una campaña a favor de un Estatuto de Autonomía que recibiese la adhesión de casi todos los ayuntamientos catalanes y de un gran número de entidades deportivas, sociales y cívicas entre las cuales estaba el F.C. Barcelona. En un partido oficial un 15 de noviembre, en el campo ondea la senyera.

El club se posicionó ideológicamente a favor de un proyecto nacional. En sustitución de Hans Gamper, que dimitió por estar en desacuerdo con el cariz cada vez más profesional que estaba tomando el fútbol, el 19 de junio de 1919 fue elegido presidente Ricard Graells y con él en su Junta Directiva, estaban como vicepresidentes don Jaime Baladí y don Arturo Matas; secretario, don Juan B. Soler; vicesecretario, don Pedro Marcet; tesorero, don Manuel Casabó; contador, don Juan Cosp y vocales, los señores Oliver, Boix, Guardiola y Escribá[48].

La nueva Junta Directiva se encontró con sólo 10´95 pesetas en caja y un grave problema fiscal con Hacienda que no sabía cómo tratar al club fiscalmente[49]. El problema fiscal vino porque desde la visión del Estado, los clubes deportivos como el Barcelona eran entidades empresariales, mientras que los clubes defendían que eran entidades empresariales con fines no lucrativos y buscaban un trato preferencial por parte de un Estado que no sabía cómo tratarlas fiscalmente. Todo ello fue una cuestión de control y regulación económica.

La diversificación del club no surgió de manera espontánea sino que se produjo por un desarrollo dinámico en el que intervinieron la creciente complejidad de la Federación y del propio trato del Estado respecto al club, como algunas de las razones por las que la estructura inicial de la institución ya no servía; el club necesitaba multiplicarse en diversos frentes, necesitaba sobrevivir a los acontecimientos que sucedían a su alrededor y de los que cada vez fue más dependiente como: la afición, la carga fiscal, las instituciones públicas o la creciente profesionalización del deporte. El club necesitaba una profunda transformación estructural.

2.3.3. Modificaciones del Estatuto de 1911

El secretario Joan Baptista Soler i Bru el 27 de junio de 1920 redactó unos nuevos Estatutos que sustituyeron a los de 1911 que contenían una serie de matices respecto a los anteriores Estatutos que indicaron un nuevo cambio estructural del club en el aspecto ideológico y legal. En estos Estatutos el artículo primero se redefinía a la entidad como “Amb la denominació de Fútbol Club Barcelona i siguent el seu idioma el català, existeix en aquesta ciutat de Barcelona una societat d´aficionats i amants al deport dit Fútbol…”.

A diferencia de los Estatutos de 1911 que establecieron que en caso de disolución los bienes del club se destinarían a cáritas, los de 1920 disponían que la Mancomunitat -o el organismo catalán que existiese- se haría cargo de ellos “Així com dels trofeus i premis per destinarlos al Museu Nacional Català”. El club ya no era de esencia catalana, sino que se declaró de origen catalán y colaborador de los principios catalanistas desde una perspectiva legal.

En el futuro Estatuto de 1920, además, tenía una estructura más desarrollada desde las formas legales y el fondo moral, existiendo un mayor control respecto al Estatuto de 1911 y ha cambiando la orientación que marcaba el Estatuto inicial; el nuevo documento estatutario presentó una mayor perspectiva empresarial de la institución, en la que la esencia del club era declaradamente catalanista; también estaba construido a partir de una sociedad empresarial según los rasgos que se irán desgranando punto por punto y de los se puede deducir que el club, la institución era en cuanto a su estructura, en su manera de concebir y organizar el club una empresa.

En ese tiempo a nivel institucional Gaspar Rosés fue elegido nuevo presidente en sustitución de Ricard Graell[50]. En la junta general del 27 de junio de 1920, antes de dar paso al nuevo presidente, Graells se despidió con un discurso que ya contenía en esencia lo que se oficializará en los años sesenta como “el més que un club”. En la nueva Junta de Gaspar Rosés estuvieron los señores Casabó como tesorero, Cosp como contador, Soler como secretario, como vicepresidente Sastre Marcet, Escribá, Llaudet, Julinés, Sot, Valdé, Reñé, Lloveras, Cadellans y Batalla como vocales[51]. La cuestión fue que Ricard Graells no modificó la esencia del club, sino que lo proyectó. En la siguiente temporada, en el ámbito deportivo el Barcelona volvió a ganar con facilidad el Campeonato de Cataluña, pero decidió no participar en el de España tras producirse un repentino cambio de sede. En principio se había de jugar en Sevilla pero luego la Federación Española la trasladó a Bilbao.

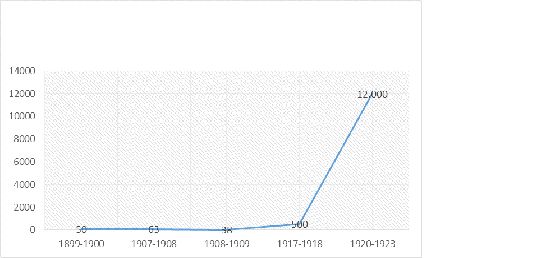

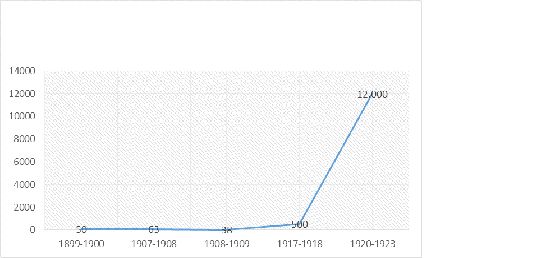

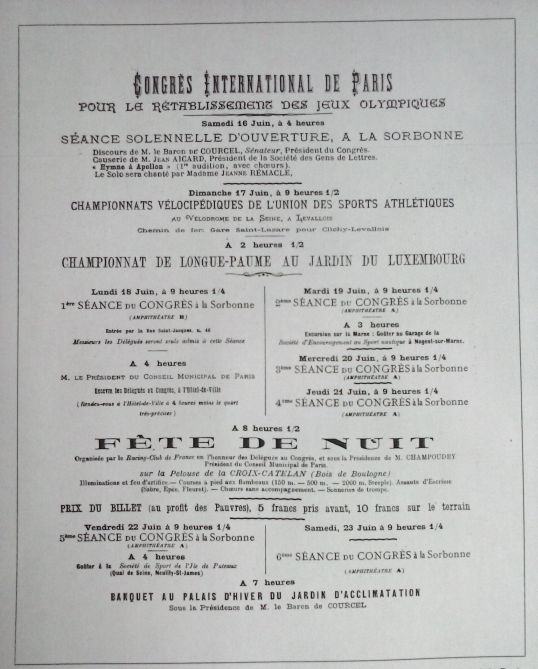

El 17 de Julio del 1921 Hans Gamper se hizo cargo del club por cuarta ocasión. Entre sus proyectos inmediatos se encontró la de construir un nuevo terreno de juego. Al año siguiente, el Barcelona repitió triunfo en el Campeonato de Cataluña y en la Copa sin conocer la derrota. El 8 de diciembre de 1921 se celebró una trascendental asamblea el teatro Bosque en la cual se llevó adelante el proyecto de un nuevo campo. A mediados de 1921 las cuentas de la institución ya no tenían comparación con las de sus inicios. En el capítulo de los ingresos las procedentes de los socios ya sólo representaban la cuarta parte del total de las cifras del club, mientras que las captaciones restantes significaban más de la mitad, contando que entre 1920-1923 el salto del número de socios pasó de cuatro mil a doce mil; el espíritu amateur del club había desaparecido. (Ver gráfico 2)

Gráfico 2. Evolución de socios del Futbol Club Barcelona desde 1899 a 1923

Fuente: Museo del Futbol Club Barcelona

La estructura económica del club se acogió a una situación compleja. No fue algo puntual, sino que desde la década 1910-1920 y de una forma dinámica los destinos del club se habían ido desarrollando hacia un contexto industrial cada vez más corporativo.

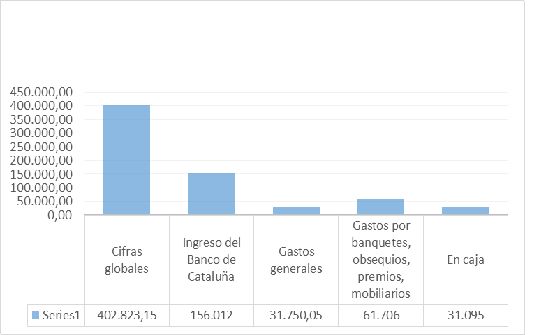

Los detalles de ingresos y gastos correspondientes al periodo de junio 1920-mayo 1921 presentaban unas cifras globales de 402.823,15 pesetas. Entre las partidas más importantes figuran alrededor de 54.000 pesetas ingresadas por el Banco de Cataluña, los gastos por propaganda, impuestos, subvenciones y viajes con un total de 156.012 pesetas, los gastos generales de 31.750,05 y los gastos por banquetes, obsequios, premios, mobiliarios, 61.706 pesetas. En caja había 31.095 pesetas[52]. (Ver gráfico 3)

Gráfico 3. Finanzas del club en el periodo de junio de 1920-mayo de 1921

Fuente: Museo del Futbol Club Barcelona

La administración de las entidades deportivas como el Barcelona pasaron a reflejar los criterios de los sectores industriales ya que las diferentes directivas del club estaban vinculadas y formadas por los hombres pertenecientes a la industria catalana de la época, y estos hombres tenían ante todo un propósito claro: obtener el mayor beneficio posible para la supervivencia del propio club. Con los Estatutos de 1920 existieron procesos estautarios de apropiación política del club por parte de un grupo social, la burguesía catalana[53].

2.4. El Estatuto de 1920

El Estatuto de 1920 recogió el poder de un grupo social, el sector industrial catalán que se ocupó de las actividades de la institución y que por ello con la modificación de los Estatutos hubo un proceso de diferenciación de clases desde un aspecto cuantitativo. El artículo siete del Estatuto de 1920 por ejemplo fijaba en diez pesetas los derechos de entradas al club y, por primera vez en veinte un año, se elevó la cuota mensual de los socios, de dos a tres pesetas (artículo ocho). Quedaban excluidos de pago los socios de mérito y los jugadores que por su categoría o clasificación lo acordase la propia directiva, mientras los demás jugadores darían la suma de veinticuatro pesetas. En ello hubo un reconocimiento del jugador-ídolo que quedaba representado en los propios Estatutos destacándole económicamente; el club con ello empezaba a tener sus propios autorreferentes, propios de sistemas de autogestión[54].

2.4.1. Boletín oficial del F.C. Barcelona, 1921-1923

Una muestra del sistema de autoorganización y de corporativismo del club la encontramos en los diferentes Boletines Oficiales de la propia sociedad en el año 1921. En ellos hay un extracto de acuerdos del mes de febrero. A la sesión del día 11 de febrero asistieron el señor Rosés (presidente), Baladia, Cosp, Casabó, Julinés, Marcel, Batalla, Lloveras, Sot, Valdé, Cadellans y Soler, como consejo directivo; en ella formularon una serie de acuerdos como fueron los “Nomenaments dels individus per formar la Comissió Revisora de Comptes”. Con el tiempo este proceso desencadenará en la Junta Consultiva organismo con carácter asesor y con la función de ofrecer propuestas a la Junta Directiva[55].

Otra de las cuestiones que se formularon fue la de acceptar “l´oferiment del soci Carles Comamala com metge i entrenador d´educació i resistencia física”. Con este nombramiento se demuestra la diversificación del club en la que, además de un consejo directivo, existe la prueba de comisiones alternas que participaron en la actividad del club[56]. En la sesión del día 13 de febrero se aprobó de manera definitiva las condiciones para los partidos en los entrenamientos. Esto significa que ya aparecieron los primeros vestigios de una preparación planificada en los entrenamientos que sirviese de referencia real en los partidos[57].

En la sesión del día 25 de Febrero se procedió al estudio de la organización médica, procediéndose a una verificación y contestación al señor socio doctor Comamala respecto a la organización del servicio médico y sanitario.[58]En ese boletín hubo un resumen de los movimientos de caja desde primeros de junio de 1920 a finales de Mayo de 1921, en los que se contaron “per subscripcions, impresos, lloguer, conservació local d´oficines, electricitat, personal, telefon, agent administratiu setmanals i altres gastos petits de tresoreria, comptaduria, secretaria i administración” en unos resultados de 31.760,05 pesetas[59].

En estos datos se puede observar cómo dentro de los gastos de la institución ya figuraban los referidos al personal, a los trabajadores empleados en el propio club siendo esto más evidente en el Boletín Oficial del club del mes de Julio de 1921. Con un nuevo consejo directivo en el que Hans Gamper fue presidente, estaban de vicepresidentes Ricard Cabot y Lluís Jover Vidal, el cajero, Joaquim Sot Ronaguera, el secretario, Josep Julinés Oliva, el subsecretario Albert Solsona Canela y Pere Marcel Palau; como vocales están Joan María Guash, Martí Lloveras Llopar, Joan Parareda Artigas, Ignasi Ferrer, Antoni Salvà Guisart, Joan Sastre Presas y Salvador Valdé Sabaté, que se repartieron las distintas comisiones como fueron la de hacienda, la deportiva, la de propaganda y estadísticas, la Atlética, la federativa y la del campo de deportes.

En la de hacienda estaban Lluís Jover, Joaquim Sot, Albert Solsona y Juli Marial. En la deportiva estaban Martí Lloveras, Joan Parareda, Ignasi Pons y Salvador Valdé. La de propaganda y estadísticas la formaron, Ricard Cabot, Pere Marcel, Joan María Guash y Joan Sastre. La atlética recayó en Joseph Julinés, la de la Federación en Antoni Salvà y la del campo de deportes en Ricard Cabot, Lluís Jover, Joan María Guash, Martí Lloveras, Joaquim Sot, Juli Marial y Albert Solsona (secretario)[60].

El consejo directivo se diversificó en distintas comisiones que permitieron optimizar las distintas secciones y afrontar los problemas que pudieran surgir con eficiencia. Una clara diversificación del club fue cuando se aceptaron las bases para el nombramiento de un médico oficial del F.C. Barcelona y se declaró que “deseosa la Junta Directiva del F.C. Barcelona de reorganizar los diversos servicios del club hace públicas las bases que han de regir la provisión del cargo de médico, director de todos los servicios médicos-higiénicos del club que son los siguientes…” en una base de once puntos donde se establecían las condiciones del puesto[61]. Este no fue el único cargo que se modificó o se añadió; en las siguientes sesiones se establecieron los acuerdos para contratar a un contable, en la que con ello surgió la necesidad de emplear nuevo personal de apoyo en una estructura cada vez más compleja y estable.

El periodo de 1919 a 1923 fue la época en que se transformó el club en una estructura multi-unidad. En el Boletín Oficial del mes de mayo de 1921 se planteó registrar el escudo de la institución, como también se hizo con el nombre del club, que no se podía usar sin previo acuerdo con la propia institución; así mismo en una sesión del día 22 de mayo se nombró una por ello comisión para estudiar el arrendamiento de un lugar en el campo de juego para la venta de periódicos y bombones.

Habían pasado sólo veinte años y el club no sólo diversificó sus esfuerzos, sino que fue consciente de que tenía ante sí una nueva industria a la que pertenecía y que tenía la responsabilidad de rentabilizar para poder sobrevivir como institución; el ‘todo’, la institución era mayor que la suma de las partes, de los diferentes departamentos. Este principio holístico supuso que cada elemento dependía del todo y éste lo hacía de cada elemento. La cuestión era saber como saber gobernarlo y saber gestionarlo en los momentos en que la institución pudiera sufrir alguna clase de crisis económica o institucional[62].

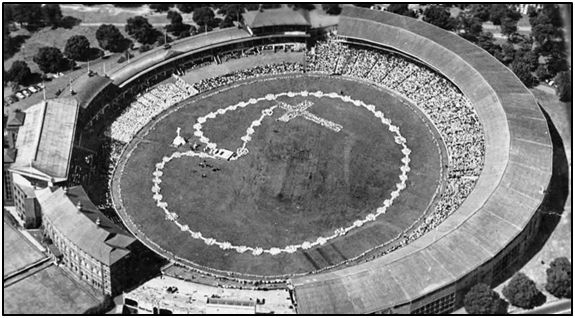

3. Evolución económica-social del club. Las Cédulas de cooperación: Les Corts

Las Cédulas hipotecarias son valores emitidos por entidades financieras que a cambio pagan un interés fijo. Su garantía es la hipoteca sobre un bien inmueble que es propiedad del emisor, además de la garantía solidaria de la entidad financiera que interviene en la operación. Son pues, deuda emitida por entidades financieras que necesariamente tienen que realizar operaciones de créditos hipotecarios, es decir, su emisión está limitada a entidades de crédito oficial, sociedades de crédito hipotecario y cajas de ahorros. Este tipo de entidades dará garantía preferente a sus titulares sobre la totalidad o sobre una parte de los créditos hipotecarios que han sido constituidos a favor de la entidad emisora. Las cédulas se suelen amortizar en un periodo entre 1 y 3 años y, por su liquidez, se pueden incluir dentro de los títulos que se negocian en los mercados monetarios.

La Cédula Hipotecaria es un título-valor que está documentado por un escrito impreso, extendido a favor de una persona determinada (Cédula Nominativa) o a favor de una persona anónima (Cédula al Portador), en cuyo texto ha de indicarse el tipo de cédula que es, diferenciándose las Cédulas con garantía especial de las Cédulas con garantía global, la letra o número que le corresponde y otras cláusulas o estipulaciones que la entidad emisora crea conveniente señalar, siempre que tales cláusulas o estipulaciones no alteren ni desvirtúen la naturaleza del título.

La finalidad es que en el cuerpo de la Cédula aparezca de forma sencilla y clara identificando la entidad deudora, señalándose las características de la emisión y puntualizándose aquellas circunstancias que acrediten la validez de la misma. Las características que definen las cédulas hipotecarias son: Se emiten en serie en Escritura Pública. Las cédulas están garantizadas por el capital y reserva del Banco y con el conjunto de sus préstamos hipotecarios de amortización gradual.

Los préstamos que garanticen la emisión están asegurados con Primera Hipoteca y no excederán del 50 por ciento del valor del inmueble gravado. Las cédulas vencidas o solicitadas para el pago dejan de ganar intereses desde la fecha en que se verifican los hechos anteriores. Según la garantía que incorporen, las Cédulas Hipotecarias pueden denominarse Cédulas Hipotecarias con garantía Especial y Cédulas Hipotecarias con garantía global y las Cédulas Hipotecarias con garantía especial son aquellas que las entidades financieras emiten con el respaldo de uno a varios préstamos hipotecarios determinados, que se van otorgado a su favor antes de la respectiva emisión.

Las Cédulas con garantía especial deben identificarse, señalando su importe, cada uno de los créditos que las respaldan y también los inmuebles que garanticen tales créditos. Las Cédulas con garantía global están garantizadas con créditos hipotecarios de los que sea titular la entidad financiera emisora. Estos créditos no pueden estar afectados por ninguna emisión de Cédulas con garantía especial, es decir, dichos créditos hipotecarios son todos los del banco emisor menos los que respaldan Cédulas con garantía especial.

Mi aportación reside en el que el Futbol Club Barcelona para adquirir el nuevo campo de les Corts utilizó a su masa social para garantizar los pagos a partir de la utilización en 1921 de las Cédulas de cooperación. Este sistema de pago garantizó que la sociedad barcelonista se jerarquizara a partir de la introducción de la sociedad catalana en la cúspide de organizativo del club. A partir de entonces el club ya no era solo socialmente catalanista desde una perspectiva social o civica, sino que ahora también lo era desde una perspectiva económica.

Las fuentes consultadas que he utilizado han sido las Cédulas de cooperación que se encuentran en el Museo del Futbol Club Barcelona. En este documento se observa como se reguló y vertebró la adquisición política de la sociedad y cual fue el eje económico que permitió vertebrar de una manera jerarquica el club desde entonces.

3.1. Las Cédulas de cooperación, 1921-1923

Una de las demostraciones de subsistema que este trabajo plantea como base, fue el momento en que el club buscó la participación de sus socios para financiar el estadio de Les Corts, en una demostración palpable de autogestión o autofinanciación propia de un sistema de autoorganización. Cuando hablamos de autofinanciación dentro de una empresa, hablamos de la capacidad que tiene una entidad para generar recursos financieros a partir de los beneficios de explotación como fue este el caso del F.C. Barcelona. Su aplicación puede reducir el beneficio a distribuir, pero disminuye la dependencia exterior de los distintos recursos, lo que permite una reducción de los gastos financieros, y evita tener que acudir a las ampliaciones de capital.

En su fin es el conjunto de posibles recursos financieros generados por la propia institución. Para lograr las inversiones necesarias que permitan su modernización o ampliación para poder subsistir, la institución puede escoger, teóricamente, entre dos soluciones: apelar a los capitales exteriores (bancos, bolsas etc.) o crear las reservas antes mencionadas de autofinanciación. En este último caso, se recurre a los beneficios no distribuidos. Las ventajas para el club son evidentes: capitales gratuitos, libertad de mano de obra reforzada y, también, mayor crédito. La autofinanciación garantiza, al mismo tiempo, la seguridad y la independencia de la entidad, muy ventajosa para la institución, Los partidarios de la economía dirigida sostienen que el abuso de autofinanciación no contribuye a reducir el papel desempeñado por el Estado, y que refuerza la potencia de las grandes corporaciones, pero la principal discusión se centra en torno a quién paga la autofinanciación[63].

Los socios del club bajo este prisma fueron evidentemente los primeros perjudicados, ya que una parte de su beneficio fue sustraída en vez de distribuirse en forma de mejores servicios. Pero no fueron los únicos afectados. Más que autofinanciarse, la institución logró reducir sus márgenes de beneficios, en lugar de bajar el precio o aumentar el salario del personal.

En estas condiciones es posible afirmar que la autofinanciación se presentó como una especie de impuesto indirecto aplicado por la institución a sus socios y a sus empleados. Se puede considerar esta fórmula como un intento de integración y de interacción, de los socios en el sistema económico del club. En la Asamblea General Extraordinaria celebrada en el Teatre del Bosc el día 8 de diciembre de 1921, según queda reflejado en los Boletines Oficiales del club, en los que por aclamación y en medio del mayor entusiasmo, se acordó “En primer lugar, autorizar al consejo directivo la adquisición mediante compra, censo o arrendamiento con opción a compra de un terreno destinado a campo de juego en el lugar y con las condiciones y precio que considere conveniente”.

En el segundo apartado, se facultó para efectuar la compra, un censo o un arrendamiento del club, la forma de la escritura correspondiente, que en caso de ser compra se sujetaría a las siguientes condiciones: a) Entrega en el momento de la firma del precio convenido. b) Comprometerse al pago del restante precio de la forma más conveniente, pactando intereses por la cantidad aplazada. c) Hipotecar la finca en garantía del precio que quede por pagares el momento de la firma de la escritura[64].

El tercer apartado, dispuso que se emitirían cédulas nominativas hasta 1.000.000 de pesetas, en 1.000 títulos de serie A de 500 pesetas y 5.000 títulos de serie B de 500 pesetas, a un interés del 5% pagado por semestres vencidos y amortizables en la forma y plazos que fijaría el Consejo Directivo al hacer la emisión. El importe de esta emisión se emplearía “forzosamente en pagar el precio de la compra del solar y la construcción e instalación del campo de juego en dicha finca. La emisión será pagada en su totalidad o en fracciones, según lo considere el Consejo Directivo. La primera emisión quedará garantizada por una hipoteca sobre el terreno y las mejoras que se vayan realizando y otras emisiones se garantizarán con una tercera hipoteca”[65].

La Cédula fue un documento, generalmente oficial, en el que se reconoció una deuda o una obligación de otro tipo; una acción nominativa es, como su nombre indica, aquella que designa como titular a una persona determinada, por lo que es de legitimación personal, de carácter nominal; dado que sólo sólo es o existe de nombre y carece de una existencia efectiva, ¿qué propósito tuvo esta estrategia económica? El mecanismo de creación de una cédula hipotecaria es el siguiente:

Un sujeto que sea propietario de un bien inmueble constituye, por declaración unilateral de voluntad que se debe hacer constar en acta notarial, un crédito hipotecario a su cargo, con garantía hipotecaria del inmueble. Se estableció en el acta que el crédito hipotecario quedaría dividido en tantas porciones como Cédulas Hipotecarias se creasen, y en cada una de las Cédulas quedaría incorporada la respectiva porción del crédito hipotecario.

De esta forma, el crédito hipotecario, inmobiliario por su naturaleza, se atomizaría y se incorporaría en bienes mercantiles muebles, como fueron los títulos de las Cédulas. Así es como se dota de gran movilidad al crédito hipotecario y los grandes capitales se hacen fácilmente movibles, lo que hace que la Cédula sea considerada como uno de los mejores valores de inversión.

La sociedad o Banco Hipotecario intervendrá en el acta de creación, para certificar la existencia y valor de las garantías y para prestar su aval en cada una de las Cédulas. El Banco tiene, consecuentemente, la calidad de avalista, pero su situación de intermediario entre el deudor hipotecario creador de las Cédulas y el tomador de éstas tiene especiales perfiles. Se constituye en representante común obligado del conjunto de tenedores, y debe velar por los intereses de éstos[66].

En el Cuarto apartado, se delegaba en el presidente del club para que otorguase la correspondiente escritura de emisión de las cédulas hipotecarias, con arreglo a las siguientes condiciones: a) Las Cédulas no pueden trasmitirse más que por causa de muerte o, entre vivos, con consentimiento del Consejo Directivo. b) El club no podrá enajenar, hipotecar de nuevo, permutar, ni en cualquier forma gravar el terreno, ni parte del mismo, sin la autorización concedida por la mayoría de intereses de todos los poseedores de cédulas, convocados por el Consejo Directivo del club, con quince dias de anticipación mediante anuncios publicados en al menos tres diarios de esta ciudad. c) Sin autorización concedida en la misma forma, no podrán, tampoco, realizarse en el terreno obras o mejoras cuya cantidad exceda de 10.000 ptas., una vez terminada la construcción y realizadas todas las obras del proyecto tal como quede aprobado por el Consejo Directivo del club. d) La hipoteca constituida para garantizar la emisión de las cédulas hipotecarias se entenderá vencida siempre que por cualquier causa dejará el terreno de estar destinado a los fines del «Fútbol Club Barcelona» según el artículo segundo de su reglamento. e) En la escritura de constitución de hipoteca se fijará la cantidad correspondiente en pesetas y, como domicilio, el de este club a los efectos del artículo 130 de la Ley Hipotecaria y además se harán constar los plazos de amortización, con la facultad de anticiparse por acuerdo del Consejo Directivo. f) Los títulos irán suscritos por el presidente y el secretario, y autorizados con el sello del club. g) Se harán constar en el libro de actas las características de los títulos que por sorteo resulten amortizados y el importe total que representen respecto de la emisión. h) Todos los impuestos irán a cargo del club emitente[67].

En el quinto apartado, la Asamblea acordó autorizar al Consejo Directivo la creación de 5.000 cédulas de un valor nominal de 100 pesetas cada una, que se denominarían Cédulas de Cooperación. Estas cédulas no darían interés y su importe se haría efectivo en diez décimas partes anuales, de diez pesetas cada una que se satisfarían en el mes de enero de cada año a partir de 1922; la posesión de un título definitivo de las mismas (que se entregaría al hacerse efectiva la última décima parte de diez pesetas) daría derecho a una parte proporcional en el patrimonio social y en la propiedad de los bienes que le constituyesen, en caso de disolución según el Reglamento del club y las condiciones de emisión que fijara el Consejo Directivo, de acuerdo con las normas que se establecen a continuación:

a) Las Cédulas serán personales y la suscripción de las mismas estará exclusivamente reservada a los socios del Fútbol Club Barcelona inscritos antes de enero de 1922, pero también podrán suscribir los que entren después, si quedan cédulas disponibles, hasta que queden todas colocadas: cada socio no podrá suscribir más que una sola de dichas cédulas.

b) El importe de las Cédulas de cooperación no será reintegrable y la calidad de socio es indispensable para la posesión de dichas cédulas; la baja reglamentaria del socio poseedor de una cédula producirá, automáticamente, el efecto de dejar disponible la cédula correspondiente, y el ex socio suscriptor perderá todas las cantidades con suplementos de cuota entregadas voluntariamente, en sustitución del aumento de cuota que se establecerá más adelante para los socios que no subscriban cédula de cooperación. Los mismos efectos que en este último caso tendrá la falta de pago de alguna de las décimas anuales en la fecha de su vencimiento.

c) Fuera de la sustitución forzosa que se establece en el apartado siguiente, las Cédulas de cooperación sólo serán transmisibles de padres a hijos o entre parientes consanguíneos (por cesión en vida o por sucesión) y siempre que el sucesor sea socio del Fútbol Club Barcelona y no tenga una cédula de esta clase[68].

d) Cuando por baja de un socio, según lo consignado en el apartado b), quedasen cédulas de cooperación disponibles, dentro de los dos años siguientes a la emisión, se adjudicarán por el Consejo Directivo una por una, al socio que por orden de antiüedad entre los que no tienen ninguna, acepte la obligación de pagar las anualidades que a su antecesor le correspondiese satisfacer. Después de los dos años indicados, las cédulas que por baja de sus propietarios quedaran disponibles, serán adjudicadas por el Consejo directivo, una por una, entre los socios que hayan ingresado hasta el 31 de enero de 1922, que no tengan ninguna, por riguroso orden de antigüedad[69].

e) El Consejo Directivo dará cuenta cada año a la Asamblea General Ordinaria de las bajas y sustituciones producidas con relación a las cédulas de cooperación[70].

f) Sólo podrán amortizarse las cédulas de cooperación cuando no sea posible adjudicarlas con anterioridad al 31 de enero de 1922. En el apartado seis se autoriza al Consejo Directivo a que, para estimular la suscripción de cédulas hipotecarias de quinientas pesetas, otorgue premios a los mayores suscriptores, consistentes en darles un asiento de preferencia vitalicio por cada cinco mil pesetas, y busque además otras fórmulas para estimular a los suscriptores de cantidades inferiores, que sin que suponga una carga permanente para el club, pueda contribuir a su juicio al mayor éxito de la suscripción.