Probablemente carezca de sentido cargar tintas sobre la endeblez de nuestro fútbol femenino, sin mirar hacia atrás. Esa inconsistencia, puesta una vez más de manifiesto durante el reciente Campeonato Mundial, resulta mucho más llamativa al contrastarla con los éxitos masculinos, tanto en competiciones de clubes como de selecciones nacionales. Nuestro tenis, por ejemplo, baloncesto, gimnasia, natación, hockey, atletismo, karate o judo, no presentan una zanja tan considerable, sobre todo durante los últimos 20 ó 25 años, entre hombres y mujeres. ¿Qué ocurre, entonces, con respecto al fútbol?. ¿Por qué nuestras jóvenes están a años luz de los practicantes masculinos, cuando buena parte de África, Asia y América Central o del Sur, apenas si constituirían competencia por mor de atavismos culturales, emparentados con la escasa libertad social otorgada al 50 % de su población?. Pues bien, el actual lodo hunde sus raíces en polvos muy viejos. Y sólo revisando nuestra historia entenderemos cómo se ha llegado a la actual inanidad.

Tras la Guerra Civil, el deporte quedó en manos del Movimiento, del Ministerio Nacional de Movimiento, conforme se denominaba entonces, o para entendernos mejor, de la Falange. Y el deporte femenino, en un país drásticamente dividido por sexos a efectos educativos, religiosos y legales, bajo tutela de la Sección Femenina acaudillada por Pilar Primo de Rivera. El ideario falangista con respecto a la mujer no podía estar más alejado del aperturismo entrevisto durante el turbulento paréntesis republicano. Tanto para los purpurados como para los y las camisas azules, el sacrosanto deber de la mujer nueva consistía en ofrecer hijos sanos a la patria, educarlos en la fe cristiana y convertirlos en adalides del nuevo orden. Así lo recogía el Anuario de la Sección Femenina correspondiente a 1940, bajo firma de Carmen de Icaza:

“Todo niño que en la nueva España nace tiene derecho a ser formado fuerte y sano, ya desde el momento en que su ser se acusa. A ser recibido con alegría en un marco decoroso y pulcro. Todo niño tiene derecho al calor, a la ternura y a la crianza de su propia madre. A crecer en un ambiente limpio, saludable, educador y optimista. A una formación cristiana, intelectual y físicamente equiparada, que lo vaya haciendo para el mañana lleno de fe, de eficiencia y de fuerza. Todo niño que en España nace, a través de los brazos de su madre, pertenece a España”.

Y por si la idea no hubiese quedado clara, se insistía hasta la saciedad con retórica de bayoneta y trincheras desde las páginas de “Medina”, órgano de la Sección Femenina. Sirva como ilustración este parrafito aparecido en su número de diciembre de 1943:

“A la madre española, pura de pensamiento, casta de cuerpo, discreta y prudente, suavemente enérgica, piadosamente caritativa, modesta e inteligente, sumisa pero digna, señora siempre, debe nuestra Patria su característica moral, sus usos y costumbres, su modo de ser y de sentir íntimo, pues ella tiene la importante y trascendental misión de inculcar en la juventud grandes ideales, percepción clara de los hechos, honrado sentir de los afectos, y de tallar su carácter a suaves golpes de cincel para formar hombres nobles, valerosos y patriotas con suficiente espíritu de sacrificio para ofrecer la vida por la Patria, si así lo exigen las circunstancias”.

Estos postulados sobrevivieron a la derrota del Eje Hitler-Mussolini, a la distensión entre aliados y Franco, la decapitación política de Serrano Suñer y el paseo triunfal de Eisenhower por la Gran Vía madrileña, conforme acredita esta perla de la Enciclopedia Elemental para Niñas, editada por la Sección Femenina en 1957 para su distribución por todas las Escuelas Nacionales:

“El destino de la mujer es ser esposa y compañera del hombre, formar con él una familia y educar y cuidar bien a sus hijos. El lugar donde la mujer desarrolla sus actividades es la casa, porque allí vive la familia. Pero su misión no es sólo material; sus deberes no son sólo cuidar de los hijos y del marido corporalmente, sino que de éste debe ser la compañera, y de aquellos la primera educadora; por ello debe prepararse, moral y materialmente, para ser capaz de lo que de ella se espera. Esta preparación es el medio que la hace apta para desarrollar su misión en el momento oportuno”.

Consecuentemente, el deporte femenino debía servir para hacerlas más sanas y fuertes, pero eso sí, desterrando de raíz cualquier efecto colateral que afectase a su capacidad reproductiva o las llevase a relajar la rígida pudibundez nacional-católica. El volumen titulado “La Sección Femenina, historia y misión” (1944) lo explicaba bien clarito:

“Por medio de los diversos planes de Formación, la educación física alcanza a grandes masas de mujeres. Un estudiado método de gimnasia educativa prepara sanas, fuertes, alegres y limpias, a las futuras madres españolas”.

Tras semejante premisa, se comprenderá que el deporte femenino franquista no fomentara la competitividad:

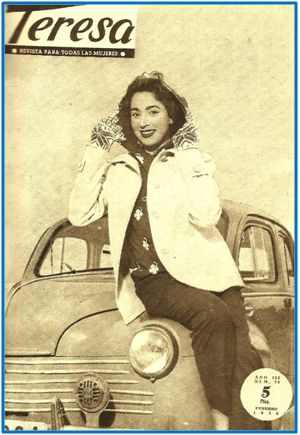

“Medina”, órgano de la Sección Femenina. Sus portadas de aparente modernidad servían de escaparate a ideas muy rancias.

“La Sección Femenina de Falange cuida de que el deporte sea una escuela; allí se enseña a ganar sin petulancia y a perder sin despecho”.

Y que de entre el amplio abanico deportivo, sólo unas pocas disciplinas se antojaran aconsejables. La gimnasia en primer término, por su “belleza en el ritmo, gracia y delicadeza en los movimientos, que llevarán al espíritu estampas de viva armonía” (Anuario de la Sección Femenina, 1954). Y a poca distancia el baloncesto, balonmano y hockey. Del atletismo, hasta bien adentrados en los 50, mejor ni hablar. Durante ese mismo decenio se volvería la vista hacia el tenis y la hípica, modalidades únicamente posibles en el seno de la alta, muy alta burguesía, o entre aristócratas del régimen. El fútbol, por supuesto, deporte de choque y contacto, agresivo, viril, en su más peyorativo concepto, constituía anatema absoluto.

En 1940, con miles de familias guardando luto todavía, se disputaba el Primer Campeonato Nacional de Hockey de la Sección Femenina. Sus jugadoras, bien abrochado el último botón de sus camisas, con una especie de “baby” o peto por encima, falda cubriendo las rodillas y medias de lana hasta la rótula, cabe pensar no se hallaran muy cómodas. Dicho campeonato siguió disputándose con carácter anual durante el primer decenio posbélico, registrando cierto dominio de las formaciones madrileñas y gallegas. Y casi al mismo tiempo, la propia Sección Femenina sería encargada de organizar los Juegos Universitarios Nacionales, cuya primera edición tuvo lugar en abril de 1942, con todas las participantes saludando a la romana durante el acto inaugural. Aquella vez sólo hubo competiciones de balonmano (balón a mano se escribía entonces), baloncesto y hockey, con presencia de todos los distritos universitarios, incluido el Territorial de Marruecos, aunque algunos no litigaran en las tres actividades.

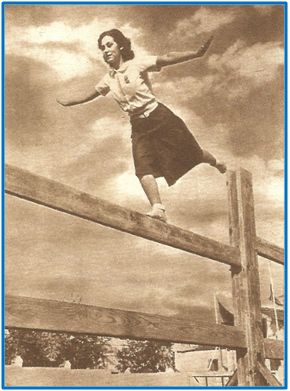

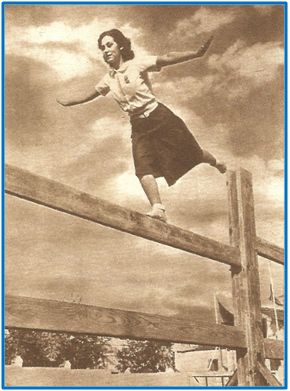

Gimnasta de la Sección Femenina, en julio de 1941. Su atuendo por fuerza debía resultarle incómodo.

Los reglamentos de aquella cita, o el contenido de la Circular Nº 206, de escrupulosa observancia en futuras concentraciones, hoy inspirarían una sonrisa conmiserativa: .- “Ningún acto deportivo (o de la clase que sea…) que deba realizarse en domingo por la mañana comenzará antes de las once, y por ningún motivo se citará a las camaradas para esos actos antes de las diez, con el fin de que puedan tranquilamente oír misa con tiempo suficiente antes de empezar”. .- “Se evitará a toda costa desplazar camaradas a provincias o de provincias a Madrid, en trenes cuya llegada sea en domingo por la mañana, porque fácilmente se retrasan y pueden quedarse sin misa”..- “Los pantalones azules de gimnasia deben ser de una amplitud tal que parezcan enteramente como faldas con vuelo. La longitud debe ser exactamente hasta media pantorrilla, de forma que al subir la goma y ajustársela justo por encima de la rodilla quede ésta totalmente cubierta por la falda”..- “Ningún camarada podrá salir a la calle con el traje de gimnasia sin ponerse el abrigo encima, aunque la competición o concurso se celebre en verano”.

La decencia llevada hasta límites fundamentalistas mantuvo vivos los castísimos pololos hasta mediados los 60, por más que en la Alemania hitleriana, faro y guía de tantos falangistas, las muchachas practicaran deporte en “shorts” e incluso la amante del führer se mostrase ante las cámaras mientras practicaba ejercicios, con pantaloncillos semejantes a los de tantas “pin-up” estadounidenses. Cualquiera diría que aquellos pololos fueran relevante creación española, releyendo cuanto sobre ellos quedara recogido en “Teresa”, revista de la Sección Femenina (junio de 1955), coincidiendo con el ingreso de España en la Federación Internacional Católica de Educación Física:

“El traje de gimnasia de la Sección Femenina aúna perfecta y graciosamente las exigencias de la moral con la libertad de movimientos indispensable en las prácticas de Educación Física”.

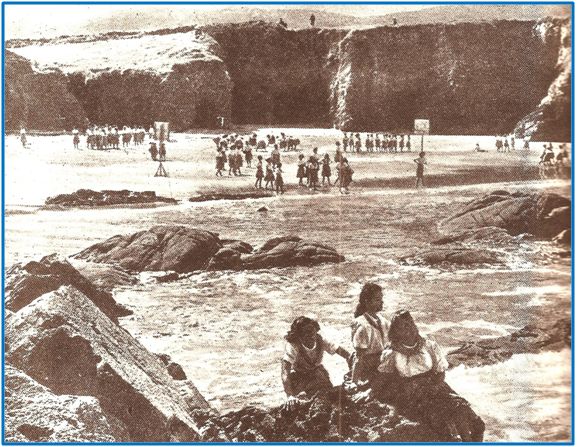

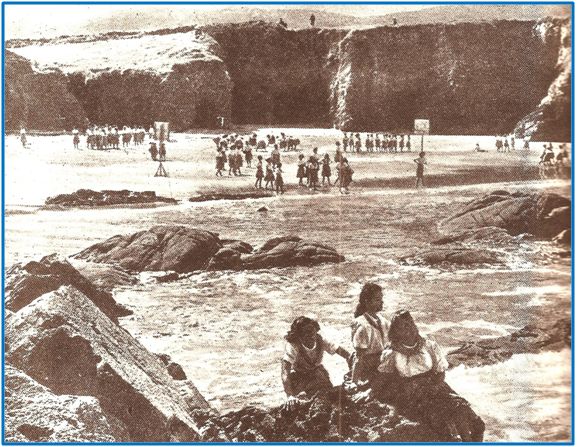

Campamento de la Sección Femenina en la playa, julio de 1942. Canastas junto al mar y chicas bien tapaditas, con falda cubriendo las rodillas y camisa abotonada hasta el cuello.

Y es que el atuendo femenino, deportivo o de calle, constituía auténtica obsesión de clérigos, educadores, biempensantes y responsables de la censura: “La silueta debe ser sencilla y lo más ajustada posible al natural, si bien evitando que el vestido sea tan ceñido que señale toda la anatomía del cuerpo, porque esto, además de antiestético, es inmoral”. (Formación Político-Social, texto para 2º Curso de Bachillerato Femenino, 1961). O todavía en 1968, con nuestras playas bien pobladas de bikinis sobre epidermis extranjeras, en el manual de Economía Doméstica para Bachillerato, Comercio y Magisterio: “No hay que tomar deporte como pretexto para llevar trajes de deporte escandalosos. Podemos lucir nuestra habilidad deportiva, pero no que estas habilidades sirvan para que hagamos exhibiciones indecentes. Tampoco tenemos que tomar el deporte como pretexto para independizarnos de la familia, ni para ninguna libertad contraria a las buenas costumbres”. Y en el mismo libro de texto e idéntica edición, dos párrafos más. Primero: “Mientras menos utilicemos los pantalones, será mejor. Pero si la motocicleta, y la bicicleta, y la pesca, y el caballo los hace casi necesarios por ser más convenientes que las faldas, y en este sentido más decentes, reduzcamos su uso a estos fines y con estos fines de “propiedad” y de decencia. No como una gracia, sino como una necesidad. En general, favorecen menos que las faldas, sobre todo a la contextura de la mujer española, muy mujer y con formas muy acusadas, que no encajan con la línea recta, varonil, del pantalón”. Y segundo, que la lección quedase clara: “Para ir en bicicleta es muy conveniente el uso de la falda-pantalón, que, conservando la línea y gracia femenina, permite toda serie de movimientos. Nunca se arrepentirán las muchachas de ser modestas, ya que no sólo no les resta ningún encanto, sino, al contrario, les conserva, aún en medio de la mayor camaradería, el pudor y la feminidad, cualidades esenciales de la mujer”.

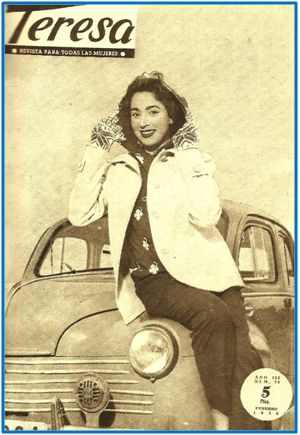

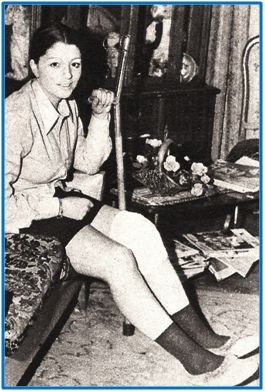

“Teresa” tomó el relevo a “Medina” como medio para acercar a la mujer el ideario falangista. Aunque en la imagen -número de 1956- se tratara de vender la idea de una muchacha nueva e independiente, los dogmas y modelos de su interior seguían anclados al pretérito.

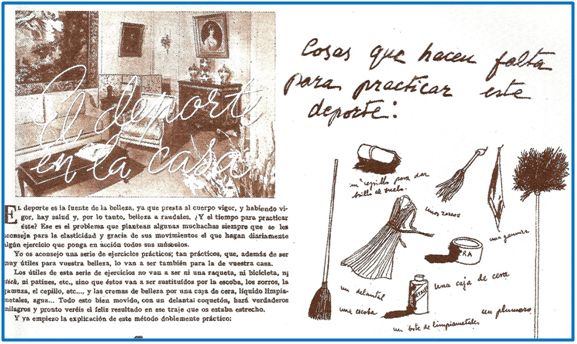

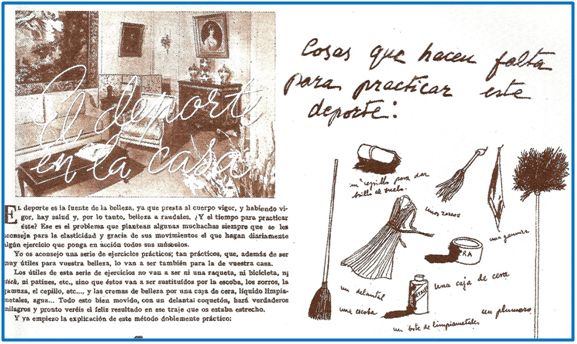

Puesto que resultaba imposible un fútbol con faldas o en pololos, sin agarrones, bajo la lluvia o con las jugadoras rebozadas en el lodo invernal, pródigo en escorzos de discutible candor, y todo ello sin perder la tan esencial feminidad, sencillamente el deporte rey quedó tachado para las españolas, lo mismo que el boxeo, la lucha greco-romana o el rugby, entre otras disciplinas. ¿Qué más daba a los biempensantes, mientras miles y miles de muchachas pudieran ejercitarse en modalidades “más acordes a su condición”?. Una de esas actividades, ofensiva de verdad bajo nuestro actual prisma, pero que en noviembre de 1942, cuando fuera sugerida desde “Medina” a sus lectoras, obviamente no levantó la más mínima ampolla, se diría surgida de la caverna más prehistórica. “Las cosas que hacen falta para practicar este deporte” rezaba el título sobre una serie de ilustraciones esquemáticas. Y a continuación, enumeraba:

“Cepillo para dar brillo al suelo.

Un delantal.

Una escoba.

Unos zorros.

Una caja de cera.

Una gamuza.

Un bote de limpiacristales.

Un plumero”.

El deporte, efectivamente, consistía en lo que imaginan:

“Después de un buen baño, el mejor deporte es este tan sanísimo de limpiar la bañera. Para que los efectos sean completos, hazlo sin doblar las rodillas”.

Un magnífico ejercicio para los brazos es este de barrer un ratito por la mañana con los balcones abiertos. Da optimismo y unos colores estupendos”.

Tampoco está mal para tener un busto bonito esto de limpiar los cristales. Y al mismo tiempo da tanto gusto ir quitando esas manchas del cristal como si las quitásemos del cielo”.

“Para conseguir unas piernas fuertes y bien formadas, nada mejor que sacar brillo al suelo. Quita el frío y vuestros ojos también adquirirán lustre”.

“Si el ciclismo hace unas buenas piernas, tampoco se queda atrás la máquina de coser para proporcionároslas. Cosed kilométricas costuras y ya veréis el resultado”.

“Limpiar el polvo de esas cosas que están tan altas da elasticidad al cuerpo, consiguiéndose así un talle esbelto, además de unos tobillos finos si te empinas de vez en cuando”.

Gimnasia doméstica según la Sección Femenina. Alguien debió pensar que la ocurrencia tenía gracia y no resultaba ofensiva.

Horroroso en verdad. Gracieta sin gracia sobre las labores domésticas. ¿Burla infumable o machistada de pésimo gusto?. Y aún quedan, que conste, el abrillantamiento de metales, el encerado de las mesas, la limpieza de telarañas, el planchado y el sacudido de alfombras. Eso sí, esta actividad “a unas horas prudentes, para que no impongan la multa”.

Pero lo que son las cosas, todavía en marzo de 1961, desde la ya citada “Teresa”, revista de la Sección Femenina, un suelto sin firma reincidía en la afrenta bajo el título de “Gimnasia Casera”:

“Una mujer que tenga que atender a las faenas domésticas con toda regularidad, tiene ocasión de hacer tanta gimnasia como no lo hará nunca, verdaderamente, si trabajase fuera de su casa. Solamente la limpieza y abrillantado de los pavimentos constituye un ejemplo eficacísimo, y si se piensa en los movimientos que son necesarios para quitar el polvo en los sitios altos, limpiar los cristales, sacudir los trajes, se darán cuenta de que realizan tantos movimientos de cultura física que, aun cuando no tienen como finalidad la estética del cuerpo, son igualmente eficaces para este fin”.

Indudablemente, quienes escribían estas cosas hubiesen sufrido un síncope al imaginar un hipotético campeonato de liga femenino.

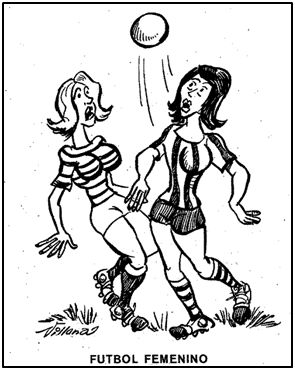

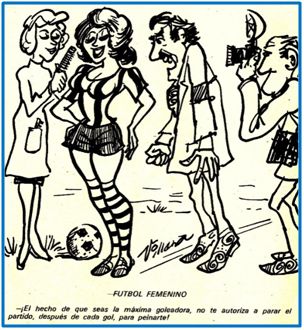

Once años después de la Gimnasia Casera y ya con un fútbol femenino balbuciente, los había reticentes en su visión más machista.

Durante esos mismos años 60, sobre todo a lo largo de su segunda mitad, España pasó de la alpargata al “Seat 600” o la “Vespa”, del porrón y la gaseosa a una Coca-Cola de cuando en cuando y el vermut dominical, de la copla y el bolero a las versiones de “hits” norteamericanos o, más escandaloso todavía, a la melena tipo “beatle” y las primeras muestras de contestación juvenil. Además, nuestros emigrantes en Suiza, Francia, Bélgica o Alemania, contaban durante sus visitas al pueblo, en vacaciones, que eran posibles otros modos de hacer las cosas, con más representatividad social en las empresas y el gobierno, menos censura y curas que sólo mandaran en las iglesias. Quienes se negaran a creerlo, siempre podían mirarse en el espejo de los turistas. ¿Acaso daban la impresión de vivir acomplejados?. El régimen, por convicción o a regañadientes, tuvo que aflojar la mano. Aunque podía multarse a las parejas por besarse en público, al menos sus nombres no eran recogidos en el periódico del día siguiente, junto a las sanciones aplicadas. Las mujeres podían salir en verano sin vestir medias, porque a muy pocos gobernadores civiles se les ocurría ordenar a sus guardias perseguirlas, bolígrafo en mano. Y esos mismos guardias, como por ensalmo, comenzaron a hacer la vista gorda en las playas si los trajes de baño quedaban un tanto fuera de las aún vigentes normas. En otras palabras, las españolas, sobre todo ellas, pues los varones gozaron por lo general de mucha más tolerancia, empezaban a ser tratadas con no tanta diferencia respecto a nuestras visitantes.

Otro chiste machistón publicado en 1972, cuando las mujeres sólo pretendían se les dejase jugar en paz.

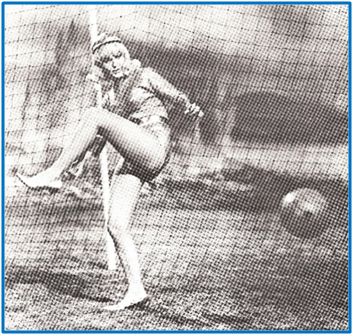

Y así, casi imperceptiblemente, el fútbol comenzó a verse si no como deporte femenino, como actividad en la que podían participar de vez en cuando un puñado de artistas. Fueron las concurridas matinales de Vallecas, donde unas cuantas folklóricas se medían a actrices, balón de por medio y con finalidad benéfica, ante las cámaras del No-Do y numerosos fotógrafos de prensa. Pura charlotada, no nos engañemos; un pretexto para lucir palmito y llegar mediante caridad hasta donde la justicia social no alcanzaba. Pero si se consentía jugar a damas de la lentejuela, el cine o los faradaes, ¿por qué iba a prohibirse la misma práctica a jóvenes ajenas al artisteo?. Aquellas folklóricas, sin imaginarlo siquiera, acababan de entreabrir un portillo por donde iban a colarse cientos de futuras futbolistas.

Pero antes hubo muchos más festivales que aprovecharon a conciencia el filón recién descubierto. En las universidades, de Norte a Sur, se organizaban partidos femeninos cara al paso del ecuador o el viaje de fin de curso. Encuentros en los que intervenían estudiantes y teóricas aficionadas sin nada que ver con el campus. Partidos bajo tutela del Rector o el Decano, esto es sin solicitar autorización a los Gobiernos Civiles, en cuyos descansos se pasaba el cepillo -cobrar entrada hubiese constituido infracción punible- o se vendían boletos para cualquier sorteo. Iniciativas que en la transición de los 60 a los 70, por aquello de la novedad, solían gozar de hueco en diarios provinciales. Luego, algunas de esas chicas u otras de su vecindad, acabarían formando equipos semiclandestinos, que en ausencia de competiciones oficiales se enfrentaban amistosamente entre sí. Uno de los pioneros en la vertiente norte fue el de Munguía, cuyas jugadoras, balbucientes por cuanto a técnica, parecían fiarlo todo al empuje, la acometividad y una encomiable preparación física. Por la zona centro madrugaron el Sizam, Atlético San Cristóbal, Cultural de Madrid u Olímpico de Villaverde, en Valencia el Marcol…

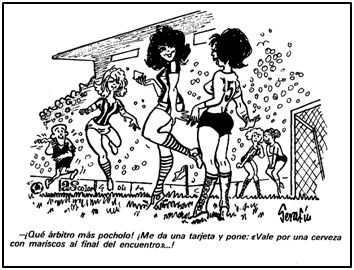

Aunque los partidos entre artistas y folklóricas tuviesen mucho de esperpento paradeportivo, abrieron una brecha por donde muchas jóvenes acabaron practicando el fútbol de verdad.

Sin embargo aún quedaba mucho por hacer, como atestigua un artículo del Dr. Echevarren titulado “Deportes para la mujer”, entregado a la imprenta en 1973. Dicho doctor, galeno de la Real Sociedad de San Sebastián y reputado especialista en Medicina Deportiva cuando dicha rama pugnaba por abrirse camino, seguía con bastante fidelidad los postulados del decenio anterior, argumentando sus objeciones. Entre los aconsejables citaba balonvolea “sus ventajas estriban en que es un deporte completo de ejecución, no requiere choque con el contrario y el propio balón choca excepcionalmente con el cuerpo de la mujer”, montañismo “su acción sedante la consideramos como excelente, aunque no suceda otro tanto con la alta montaña y la escalada, por la potencia y resistencia que requieren”, tenis, esquí “pruebas de velocidad y habilidad, no así las de saltos y fondo”, patinaje, esgrima, ciclismo “cicloturismo, por ser un ejercicio bueno que complace, por otra parte, el afán de desplazamiento de nuestra juventud; el ciclismo de competición, en pista o en carretera, lo consideramos inadecuado para la mujer”, baloncesto, pelota vasca “en sus modalidades de raqueta en frontón, reúne las condiciones del tenis; es la única faceta en nuestro país que ha pasado al profesionalismo, junto a las profesoras de educación física”, y hockey sobre hierba. Entre los no convenientes incluía la equitación “la monta de competición a la inglesa produce unos repetidos golpes en los genitales externos y como consecuencia congestión pélvica, a lo que ponen reparos los ginecólogos”, balonmano “inconvenientes: el choque de la portera con el balón, el choque cuerpo a cuerpo entre jugadoras y la gran profusión de lesiones en los dedos y muñecas, con deformaciones clásicas como el pulgar y demás articulaciones interfalángicas”, judo “por ser un deporte de lucha, prácticamente cuerpo a cuerpo, ofreciendo su práctica una serie de actitudes y posturas contrarias a la elegancia y feminidad”, rugby, boxeo y lucha, sobre los que “huelga todo comentario, porque incluso dentro de los países en que las mujeres cultivan mucho el músculo, no tienen aceptación”, y el fútbol, por descontado, al que dedicaba más extensión, reconociendo que “en su rama femenina acaba de iniciarse en nuestro país”.

Tal vez por ello, porque parecía encontrar adeptas y congregaba a un buen número de espectadores varones, probablemente más próximos al morbo que a la pura curiosidad, se mostraba inflexible:

“En primer lugar quiero dejar bien sentado que “eso” que juegan las mujeres con un balón no es fútbol. Es una parodia o una representación bufa, pero nunca el deporte por todos conocido. La mujer no reúne condiciones para este deporte duro, de contactos directos, potencia, resistencia y lesiones frecuentes. Una de las facetas más características del fútbol es su dureza, su violencia incluso, tan desacordes con el sexo femenino.

Como espectáculo, como diversión para fines benéficos, puede admitirse, pero siempre sin considerarlo un deporte, sino todo lo contrario, una caricatura burda, sólo suavizada por la belleza física de las participantes. Muchas veces no pasa de ser un pretexto para ver de cerca y en crudo a las vedettes más famosas. Creo que se debe ir en contra de este deporte en plan de competición”.

Pese a juicios tan drásticos constituiría un error incluir al Dr. Echevarren en el museo carpetovetónico. El buen facultativo podía ser hombre de su tiempo, aunque en modo alguno habitante de la cueva megalítica. Quedaba de manifiesto al proyectar sus deseos de futuro justo a renglón seguido, apostando por la incorporación femenina a todas las áreas, incluida su profesionalización deportiva:

“Quiero tocar un punto interesante, que es el deporte como actividad profesional de la mujer. Normalmente la mujer no ha considerado el deporte como un medio de vida, pero estimo muy interesante su incorporación a este. Es otra fase más de la incorporación de la mujer a la vida actual. Recomiendo sinceramente el incremento de la participación femenina en los cuadros de Profesorado de Educación Física, de entrenadoras en los deportes adecuados, y de monitores y auxiliares deportivos con objeto de mejorar la enseñanza y elevar el nivel técnico de nuestro deporte.

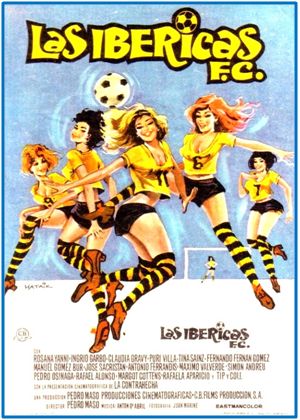

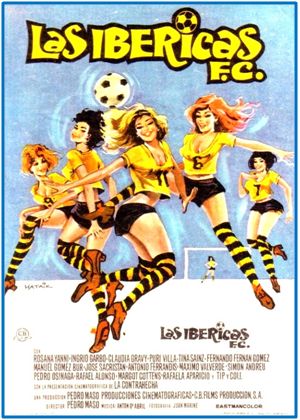

Flaco favor hizo el film “Las Ibéricas F. C.” al balompié femenino español. Su vuelo, cinematográficamente, también fue pesado y rasante.

Estamos convencidos de que el día que nuestras hijas tengan más profesoras de Educación Física y entrenadoras profesionales competentes, les harán partícipes de la ilusión y la alegría que da el deporte, y se nos dará una juventud femenina aficionada a las prácticas deportivas, mejorando indudablemente las condiciones físicas y síquicas de la mujer”.

La visión que el doctor de la Real Sociedad tenía sobre el fútbol femenino venía a ser semejante a la de casi todo el país, incluido un alto porcentaje de señoras. Y los medios de comunicación, salvo excepciones, contribuían poco al derribo de prejuicios. Muchos humoristas pusieron su foco en las jugadoras, tanto por la novedad como porque resultaba fácil hacer caja con ocurrencias tópicas, donde la mujer salía malparada. Paralelamente, el cine también aportó su ración de oprobio con “Las Ibéricas”, dirigida por Pedro Masó en 1971, comedia más bien bufa no sobre el fútbol femenino, sino sobre chicas que se empeñaban en practicarlo. Entre su amplio reparto contó con la participación de Rosanna Yani, María Kosti, Tina Sainz, La Contrahecha, Ingrid Garbo, José Sacristán, Rafaela Aparicio, Antonio Ferrandis, Rafael Alonso, Fernando Fernán Gómez, Simón Andreu, Pilar Bardem, Manolo Gómez Bur, Luis Sánchez Polac “Tip”, José Luis Coll, Pedro Osinaga, Valentín Tornos o Venancio Muro. Sus guionistas, al amparo del aperturismo blanco subsiguiente a la Ley de Prensa de Fraga Iribarne, la saludada mediante el eslogan “con Fraga hasta la braga”, y puesto que aún no corrían tiempos de destape, vistieron a las deportistas con camisetas ceñidísimas, shorts de vedette y medias de modelo en almanaque para camioneros. Las escasas escenas de fútbol, del fútbol practicado por las protagonistas, que sin duda buscaban desatar libídines, no hicieron ningún favor a quienes de verdad querían disfrutar jugando y para ello se entrenaban a deshoras. Respecto a chistes y comics, sólo un dibujante de la escuela Bruguera, el hoy clásico José Escobar, padre de “Zipi y Zape”, “Carpanta”, las corrosivas “Doña Tula, suegra” y “Doña Tomasa”, o “Toby”, hizo jugar al fútbol coyunturalmente a otra de sus creaciones, la cumplidora “Petra, criada para todo”, sin humillarla. Puro espejismo, puesto que las mujeres futbolistas, las empeñadas en “hacer cosas de hombres”, digámoslo sin ambages, serían caricaturizadas con trazo bastante grueso: superficiales, presumidas, frívolas… Más o menos como ocurriese dos lustros atrás, al ir conquistando un espacio en oficinas y despachos.

Pero a pesar de todo, las españolas seguían queriendo ser futbolistas.

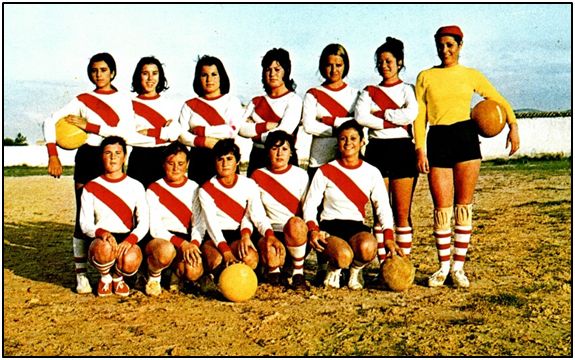

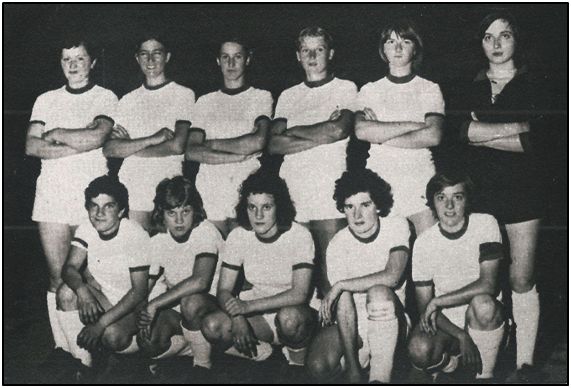

El Olímpico Villaverde, la temporada 1971-72

Y lo eran, desde edad tempranísima. Porque como no había ninguna competición específicamente reservada a categorías inferiores, las distintas Ligas que comenzaron a disputarse cuando declinaban los 60estaban pobladas de muchachitas con 14, 15 ó 16 años. Tanto era así, que las de 18 pasaban por veteranas.

“Petra”, de Escobar. Por un día futbolista, pero eso sí, luciendo su eterna cofia. |

|

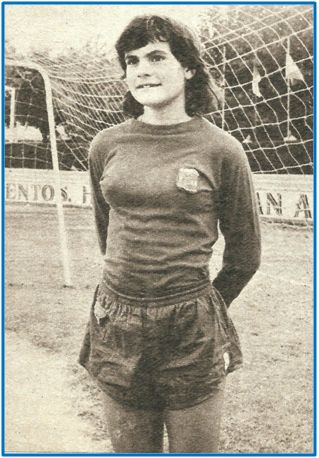

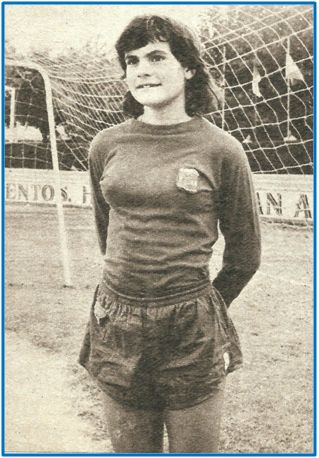

El debut internacional de la selección femenina -por más que cabría discutir sobre la oficialidad de esos primeros choques, al no estar organizados por la FEF- tuvo lugar ante Portugal, en el campo murciano de La Condomina. Y el segundo ante Italia, en Turín, donde nuestras representantes casi se vieron aplastadas. Antes, de cualquier modo, se había disputado un amistoso entre las preseleccionadas y el Fuengirola femenino. Puesto que las jugadoras ya no eran unas cuantas folklóricas dispuestas a entretener mañanas dominicales, la prensa deportiva comenzó a hacerse eco de aquellos choques y hasta mostró interés por quienes más destacaban. Con ello, los aficionados supieron que en nuestro país había émulos de Pirri, Gárate, Adelardo, Marcial o Gallego, y que una de las jóvenes mejor dotadas respondía al nombre de Victoria Hernández, capitana del Olímpico Villaverde, bastante tímida, probablemente a causa de sus 13 años largos, admiradora de Pelé, Bobby Charlton y Pirri: “son tres fenómenos”, que con el 10 a la espalda disparaba a puerta frecuentemente, caía por la banda y se dejaba sentir en la construcción del juego. Contra Italia, por lesión de la guardameta, tuvo que situarse bajo los palos. Y pese a extrañar esa posición, aun encajando una goleada, fue la más brillante de nuestro equipo. “Lloré mucho aquella noche”, confesó a Miro en un reportaje de “As”. Su padre, Santiago Hernández, jugó en el Boetticher madrileño, lo mismo que Felipe, uno de sus hermanos: “Mi hermano me enseña mucho. Creo que deberíamos jugar contra los hombres… Vamos, contra juveniles, para ir adquiriendo experiencia”, argumentaba.

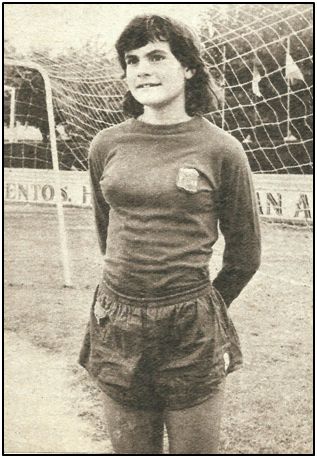

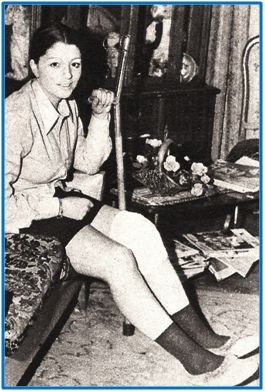

Victoria Hernández, internacional con 13 años, la temporada 1971-72

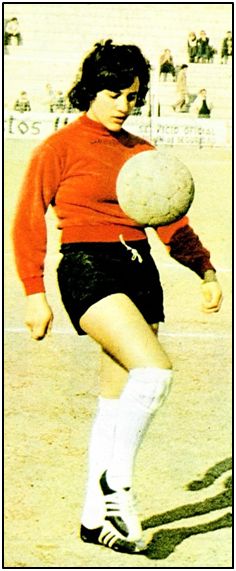

Otra destacada durante la campaña 1971-72 era Concepción Sánchez Freire, Conchi en las alineaciones y “Amancio” para compañeras y el escaso público congregado junto al césped de Villaverde. Con 14 años trabajaba en una empresa de decoración, había practicado el balonmano y no desdeñaba una buena partida de ajedrez. Calculaba haber jugado más de 50 partidos, llamando la atención en su debut, al notar cinco goles. “He disputado los dos choques internacionales”, se enorgullecía; “y el de preselección”. Como Victoria,f ormaba parte del Olímpico de Villaverde, donde había suscrito ficha por dos años. Le gustaban los Pop-Tops y Raphael, vestir bien, el cine, pero por encima de todo, el fútbol. En suma, no podía ser más normal, aunque durante la charla con Miro demostrase vivir en el país de las hadas: “Creo que si nos preparásemos bien podríamos conseguir hasta un segundo lugar, si interviniéramos en el Campeonato Mundial. No sueño. Vi jugar a las francesas, italianas y portuguesas, y las españolas tenemos más garra y amor propio”. No parecía advertir que el amor propio rara vez enjuaga deficiencias técnicas o tácticas, que si Italia las había apalizado sería porque el fútbol requiere coraje y bastante más. Estaba muy fuera de la realidad: “Es evidente que el fútbol femenino existe. El “boom” fue bien acogido en todo el mundo, menos en España. A los españoles les molesta que juguemos tan bien o mejor que los hombres. No tenemos tanta propaganda como ellos, pero hacemos más goles”. La humildad, indudablemente, no figuraba entre sus virtudes.

El desarrollo del fútbol femenino durante los años 70 se vio frenado por visiones tan troglodíticas como la del chiste. Sin duda herencia de dos decenios por demás represivos.

Esa referencia al Mundial, sin embargo, no resultaba baladí. Durante el invierno de 1972 llegó a oficializarse el interés italiano por celebrar en nuestro suelo el inminente Campeonato del Mundo. Algo que ratificaría en “As-Color” el organizador técnico de la Federación Europea Femenina de Fútbol, señor Rambaudi: “Iré a la capital de España con el presidente, Vinicio Lucci, para conversar con las jerarquías deportivas. De estas conversaciones saldrá si se juega o no el mundial en España”. Puesto que al periodista le preocupaba quién se haría cargo de la factura, Rambaudi tranquilizaba: “Por ese aspecto no habrá que preocuparse. Nuestra Federación Internacional cubrirá todos los gastos que ocasione el mundial. Lo que nos interesa es que los rectores del deporte en su país nos autoricen y apoyen en esta idea que votamos, unánimemente, en el último mes del año pasado”. Respecto a sus razones para elegir España, el italiano eludía cualquier concreción: “El primer mundial se disputó en Italia y fue un éxito grande; el segundo en México, que también resultó brillante. Ahora le corresponde a un país europeo y nada mejor que la Península Ibérica, por su gente, su sol, sus turistas… Nuestro interés es propagar el fútbol femenino y creo que será un espectáculo simpático e interesante que gustará a los españoles”. Sólo necesitaban el pláceme oficial. Y ahí estaba el quid de la cuestión; en dilucidar qué organismo estaba capacitado para ofrecer su aquiescencia. Nuestros federativos aseguraban no saber nada sobre el particular. Desde la Internacional Europea de Fútbol Femenino con sede en Turín, organismo creado el 25 de febrero de 1970, independiente de la FIFA, si no directamente hostil, se trabó contacto con la Delegación Nacional de Deportes, que a decir verdad estaba para otras cosas. Las razones pespunteadas por voz de Rambaudi traslucían el conflicto de intereses: “No mandamos ninguna carta a la Federación Española porque creemos que el Fútbol Femenino debe gobernarse solo, mediante una entidad aparte. Bastantes problemas tiene ya la Federación, con el fútbol masculino”.

A la postre, ese modo de proceder imposibilitaría el pretendido mundial español. Y lo que aún iba a ser peor, con las chicas fuera del paraguas federativo, dirigidas contra la apisonadora que ya por entonces venían a ser UEFA y FIFA, la posibilidad de desarrollar el fútbol femenino sufrió un parón considerable, por más que en la Internacional Europea de Fútbol estuviesen lanzados a 1000 por hora. Prueba de esa precipitación es que en un plazo brevísimo ya sumaran dos campeonatos mundiales y encarasen el tercero.

La noticia de un hipotético mundial femenino en España no sirvió para desterrar de la prensa imágenes tan esperpénticas como la de este partido Bunnys – Lecheras disputado en Inglaterra (1972).

En 1970 tuvo lugar el primero. Puesto que se partía de cero, hubo que buscar esponsorización hasta para el trofeo que izasen las campeonas, a la postre donado por la firma de vermuts Martiny & Rossi. A la final, disputada en el estadio Comunale de Turín, asistieron 50.000 personas picadas por la curiosidad. Lástima para los anfitriones que Dinamarca se impusiera a las “azurri” por 2-0, porque la fiesta quedó bastante aguada. El segundo mundial se disputó al año siguiente, en México, con buena afluencia de público. Y nuevamente Dinamarca doblegó a las mexicanas en la final. La edición que no pudo llevarse a cabo en nuestro suelo estaba prevista para julio de 1972. A la fase final llegarían 8 selecciones: seis europeas y dos americanas, tras clasificarse en unas eliminatorias previas. Perú, Chile, Argentina y México, por cuanto respectaba a América, y Francia, Inglaterra, Holanda, Suecia, Suiza, Austria, Polonia, Checoslovaquia e Italia, entre las europeas, se daban por contendientes seguras. Dinamarca, como vigente campeona, y España, como pretendida organizadora, se clasificarían de oficio para la fase decisiva, con lo que únicamente quedaban 6 vacantes a resolver entre las 13 selecciones inscritas.

Llama la atención una ausencia casi generalizada del bloque soviético, por otra parte adalides del deporte femenino. Ni Yugoslavia, ni Hungría, la propia URSS, Bulgaria, Rumanía o la Alemania del Este, cuyos equipos masculinos solían encontrar pocas complicaciones para adueñarse del oro y la plata olímpica cada cuatro años, ante el amateurismo marrón de sus futbolistas más señeros, figuraban en la línea de salida. La otra Alemania, la del milagro económico, locomotora de una Comunidad Económica Europea todavía de 7 miembros, tampoco formaba parte de la Internacional Europea de Fútbol Femenino. Ni Brasil. El organismo había nacido cojo, famélico y despistado. Demasiado lastre para adelantar por la derecha a UEFA, Confederación Sudamericana y FIFA. Como habrán colegido, acabaría desangrándose.

Sin embargo la posibilidad de que nuestra península acogiese aquel evento, mantuvo en tensión a los informadores, siquiera durante dos o tres meses. Obviamente, que nadie busque en las hemerotecas tablas de resultados o clasificación de las distintitas ligas femeninas. Si la prensa no recogía competiciones regionales masculinas, reguladas por cada territorial, mal iba a hacerse eco de las féminas. Pero ocasionalmente saltaban a la rotativa algunos flashes. Ocurrió por ejemplo en abril de 1972, cuando Gloria Angulo Muñoz, madrileña de 17 años, portera del Atlético San Cristóbal, se convirtió en la primera jugadora en pasar por quirófano para ser intervenida de menisco. La chica, “guapa y muy simpática”, según la redactora Matilde Jorge, llevaba sólo un año bajo el marco y se había lesionado sola, en un entrenamiento. Como tantas otras, llegó al fútbol poco menos que por casualidad: “Jugué un partido organizado por Radio Madrid para su emisión “Los Formidables” y dicen que no lo hice mal. A mí me gustó la experiencia y comencé a entrenar. Quisiera ser alguien en este deporte”. Entre sus familiares, si bien había afición, nadie probó suerte nunca, con seriedad, en el mundillo del balón: “En todo caso un primo, que fue delegado de juveniles en el Atlético de Madrid, pero nadie, que yo sepa, ha pateado el cuero”. Al margen del fútbol, estudiaba y ayudaba a su madre, modista. Y por supuesto, su afición le costaba dinero: “Sin embargo en un futuro próximo pienso que serán los clubes quienes corran con los gastos. Al fútbol femenino le espera un porvenir halagüeño. Falta que nuestra Federación se ponga a nivel internacional y lo acepte, reglamentándolo. España no debe perder el tren, porque el “Contamos contigo” no puede ni ser sólo un slogan. ¿Aquí estamos!”.

Gloria Angulo. Su condición de primera jugadora operada de menisco la convirtió en efímero personaje de actualidad.

También ella confundió deseos y realidad. Continuó jugando, eso sí, porque la intervención del doctor Jesús Gálvez en el Sanatorio Zurbarán fue un éxito, pero nuestro balompié femenino tras una salida de pura sangre experimentó ese clásico frenazo de burro manchego. Desatendido desde los poderes oficiales, con la Federación Española muy atareada durante los primeros días de la transición entre el escándalo de los falsos oriundos, las denuncias de alineación indebida interpuestas por At Bilbao y Real Sociedad, e incluso pendiendo sobre sus cabezas una buena espada de Damocles por haber otorgado el internacionalato a quienes nada tenían de súbditos españoles, la ilusión de tantas muchachas iría evaporándose. Y entonces, las secciones deportivas en papel volvieron a nutrirse de noticias e imágenes bufas, con mujeres pateando esféricos, siempre con mini-shorts e incluso calzando zapatos de tacón. Por no abochornarnos, baste con dos muestras: “Trascendental partido disputado en Inglaterra entre las Bunny Girls y las Lecheras de Unigate”. Las “bunnys”, claro, con rabito de conejo, a lo “Play-Boy”. O fotos con féminas despampanantes rodeadas de balones, a los que no sabían ni cómo impulsar, y pies de imagen tan ocurrentes como “¡Menuda delantera!. Con otras cuatro así no hay título que se resista”. Sólo de tarde en tarde alguna noticia juiciosa: “El británico Queens Park Rangers femenino proyecta viajar a España para jugar en Mallorca y Madrid a lo largo de 1972”.

El primer Campeonato Nacional de Liga Femenino se hizo esperar hasta la campaña 1988-89.Cincuenta y nueve años después de que se creara el masculino. Participaron 9 equipos y se alzó con el título la Peña Barcelonista Barcilona. El segundo torneo fue para las jugadoras del Athletic Villa de Madrid. Y los siguientes para el Oiartzun, el Añorga de San Sebastián y el madrileño Oroquieta de Villaverde. Como pese a vivir espartanamente los balances de casi ningún club cuadraban, se pasó del grupo único a varios confeccionados por criterios de proximidad geográfica, con eliminatorias posteriores a ida y vuelta. Observando que mediante esta fórmula el torneo perdía adeptos, los clubes exigieron a la Federación un retorno a los orígenes, ya con más participantes. Poquito a poco irían aflorando futbolistas muy aceptables, se inscribieron extranjeras, algunas de calidad -en el Barcelona, sobre todo- y otras -particularmente una en el Rayo Vallecano- estrella de papel cuché por su relación personal con figuras masculinas… Pero aun con todo, ciertos detalles seguían separándonos de otros confines por cuanto se refiere a rango y consideración popular de las futbolistas. En Italia, las colecciones de cromos editadas por Panini, los “Claciatori”, reservaban un huequecito a la 1ª División femenina, temporada tras temporada. En Brasil, los editores de cromos llegaban más lejos, recogiendo retratos individuales de las teóricas titulares, equipo por equipo. Nuestros niños y no tan niños versados en el coleccionismo, bien al contrario serían incapaces de aventurar dos nombres de chicas internacionales, puesto que nunca asoman al autoadhesivo y rara vez a los medios genéricos.

Aquellas pioneras, las que saltaban a instalaciones universitarias con falditas de baloncesto bien plisadas, o quienes recién cumplidos los 14 y 15 años alimentasen quimeras de estrellato, construyeron sobre arenas movedizas un meritorio cimiento, aún a costa de ponerse al mundo por montera y prescindir del qué dirán. Hoy, ya madres, tías, o incluso abuelas, podrían presumir de haber derribado no molinos de viento con aspas fantasmagóricas, sino gigantescos prejuicios, burlas asomadas a la siempre discutible superioridad, y desdenes sin cuento. Aquellas pioneras han de sentirse satisfechas, también, observando como sus sucesoras engrosan hoy Ligas tan competitivas como las de Inglaterra, Italia, los Estados Unidos o Alemania. Su esfuerzo y bendita cabezonería no fue en vano.

Una formación de nuestra selección femenina absoluta. No ha de faltar mucho para que se sumen con algún logro a los éxitos continentales de nuestros cuadros inferiores.

Respecto a nuestro equipo nacional, ya llegarán los éxitos. No debiéramos perder de vista que el incipiente fútbol masculino también vivió una minoría de edad. Y que si pudiésemos enfrentar en el túnel del tiempo a un equipo actual de 3ª División con cualquiera de los participantes en el campeonato inaugural, los de 3ª seguramente resolverían a su favor el hipotético choque, con suficiencia y sin aprietos.

Mediando esfuerzo, sacrificio y ganas, los triunfos siempre llegan. También los de nuestra selección femenina, por más que su viaje histórico, el del deporte femenino en general y sobre todo el del fútbol, haya tenido mucho de agobiante travesía del desierto.

Lo dicho, celebrar éxitos va a ser simple cuestión de tiempo.