Antigua es la controversia sobre la nómina de competiciones oficiales en las que han participado equipos españoles, ya sean competiciones nacionales o internacionales. Y muy frecuente y repetida la cuestión sobre si determinadas competiciones deben ser consideradas o no “oficiales”, sobre todo cuando de esto depende algún record o efeméride.

Antigua es la controversia sobre la nómina de competiciones oficiales en las que han participado equipos españoles, ya sean competiciones nacionales o internacionales. Y muy frecuente y repetida la cuestión sobre si determinadas competiciones deben ser consideradas o no “oficiales”, sobre todo cuando de esto depende algún record o efeméride.

Sin embargo la discusión, en nuestra opinión, no se plantea nunca en los términos correctos. Porque quien discute si, por ejemplo, la Copa de Ferias es oficial o no oficial argumenta sobre la base hipotética de un concepto claro y distinto de “oficial”, tal como aquel que ante una determinada forma geométrica discute si es un triángulo o un cuadrado solo sobre la base de un concepto claro y distinto de ambas. Sin embargo la realidad dista mucho de ser cierta, pues lo cierto es que el concepto de “oficial” predicado de una competición deportiva no está definido.

Así las cosas ese es precisamente el objeto de este trabajo, el de definir el concepto de “oficial” que se predica de una competición deportiva (futbolística particularmente), sobre el que después puedan basarse todos los estudios que pretendan defender el carácter “oficial” o “no oficial” de la competición correspondiente.

1. Análisis lingüístico del término “oficial”

El adjetivo “oficial”, construido ya en época latina (officialis), es un denominativo construido sobre el sustantivo correspondiente “oficio” (officium). Estos adjetivos denominativos tienen la cualidad morfológico-sintáctica de poder ser sustituidos por sintagmas preposicionales genitivos en los que el sustantivo básico sea precedido por la preposición “de”. Así por ejemplo el sintagma “elemento procesal” puede ser sustituido por otro de idéntico significado “elemento de(l) proceso”.

Siguiendo este modelo, a priori, cabría decir que “oficial” podría ser sustituido por el sintagma “de oficio”, lo que en este caso convierte en casi incomprensible aquello que con el adjetivo parece de contenido evidente. Sin embargo esta oscuridad que aparece se esconde idéntica, aunque camuflada, en el adjetivo. O dicho de otra forma, idéntico significado claro u oscuro tiene “oficial” y “de oficio”.

El sintagma “de oficio” no es desconocido en español, y puede encontrarse al menos en dos contextos; aunque ambos son jurídicos responden a circunstancias y explicaciones lingüísticas diferentes. El primero de ellos, es la decisión que el juez toma “de oficio”, esto es, aquella que toma a pesar de que no le es solicitada por ninguna de las partes del proceso. Aunque hablamos del mismo sustantivo “oficio”, lo cierto es que ese sintagma preposicional es traducción del latino “ex officio”, y por lo tanto el paralelo con lo que planteamos no sería perfecto.

Sí lo es sin embargo el llamado “turno de oficio”, único ejemplo en el que se ha fosilizado el uso del sintagma en detrimento del adjetivo “oficial”. Pues en efecto solo hay razones históricas para llamarlo turno de oficio y no “turno oficial” (de abogados), más acorde al uso actual del español.

Descompuesto pues el adjetivo “oficial” en el sintagma “de oficio”, tenemos necesariamente que preguntarnos cuál es el significado del sustantivo. Respuesta que no encontramos en la edición vigente (23ª, 2014) del Diccionario de la Real Academia Española, que responde con un argumento circular que no aclara nada: “con carácter oficial”.

Sí encontramos respuesta en el Oxford LatinDictionnary, que recoge el significado que nos interesa en la última acepción de “officium”, la 6b: “institución”[1].

Partiendo pues de que el adjetivo “oficial” es sinónimo de “institucional”, en uno u otro caso nos veremos obligados a decir cuál es el oficio o institución a la que nos referimos. Puesto que en definitiva ni “oficial” ni “institucional” transmiten significado alguno si no se especifica de qué oficio o institución estamos hablando.

Para ilustrar la afirmación resulta procedente el análisis de algunas noticias publicadas en la prensa en fechas muy recientes, en las que se constata cómo solo sobre la base del análisis que precede tienen sentido completo los titulares:

Valor: “Estoy a la espera de confirmación oficial. Siempre haré lo que el PP me pida” (Información, Alicante, 1-3-2015).

La Comisión Europea no tiene queja oficial de España sobre las acusaciones de Tsipras (Europa Press, 1-3-2015).

El Khimki ruso hace oficial el fichaje de Víctor Claver (As, 1-3-2015).

En la primera noticia el “oficio” es el Partido Popular, en la segunda el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, y en la tercera el equipo ruso. Nótese por cierto que el redactor de la tercera ignora palmariamente el significado del término, haciendo sinónimo “hacer oficial” de “anunciar”.

En conclusión, y volviendo a nuestro objetivo, cuando afirmamos que una determinada competición es oficial o no, lo que tenemos que decir es a qué oficio o institución nos estamos refiriendo, porque de lo contrario el sintagma carece completamente de sentido.

2. Análisis jurídico estatal: el CSD, el “oficio” de las competiciones oficiales.

Analizamos en este epígrafe la cuestión sobre la base de la legislación vigente española, perspectiva que supone el análisis de la federación deportiva (la RFEF en nuestro caso) como una asociación jurídico privada con delegación pública. Se trata pues de un análisis “estatalista”, en el que quedan al margen las instituciones deportivas internacionales, que serán objeto de análisis en el siguiente epígrafe.

La vigente Ley del Deporte (Ley 10/1990) incluye hasta 48 veces el adjetivo “oficial”, si bien el legislador era ajeno al análisis que acabamos de presentar y en consecuencia predomina su uso confuso y oscuro, cuando no claramente equívoco. En todo caso, a lo que nuestro interés particular respecta, debemos leer el art. 33.1.a:

1. Las federaciones deportivas españolas, bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes, ejercerán las siguientes funciones:

a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal.

Para la interpretación de este artículo es oportuno remitirnos al siguiente párrafo del preámbulo de la citada ley:

Corolario del reconocimiento de la naturaleza privada de las federaciones deportivas y de su papel de organismo colaborador de la Administración, es la declaración directa y genérica de utilidad pública que la Ley efectúa. El sello de oficialidad que, por habilitación estatal, ostentan las federaciones deportivas españolas, encuentra aquí su manifestación más visible y, al tiempo, justifica la tutela y control del Estado sobre las mismas.

Y ello en relación con el art. 8.e, ubicado en el Título II (“El Consejo Superior de Deportes”):

Son competencias del Consejo Superior de Deportes las siguientes:

e) Calificar las competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal.

La cuestión es pues relativamente clara: el CSD delega en cada una de las federaciones deportivas la organización del deporte correspondiente, siendo que es ese CSD el que como institución nacional pública es el “oficio” que se esconde tras el adjetivo “oficial” que se predica de las competiciones.

La idea que estaría detrás de ese “oficial” sería en consecuencia la siguiente: es el Estado quien tiene interés en organizar sus competiciones deportivas, para lo cual tiene un organismo dentro de la estructura de su administración (CSD), que a su vez por cuestiones de diversa índole delega en instituciones privadas determinadas cuestiones de la organización del deporte nacional. En definitiva podríamos incluso retrotraer el significado de “oficial”, manteniendo que el “oficio” que está detrás no es ni más ni menos que el propio Estado (a través del CSD). Ese sería el significado que podemos llamar estatalista del término “oficial”.

Pero como el Estado a través del CSD no organiza ninguna competición, resulta que a estos efectos el reconocimiento federativo se ecualizaría con el reconocimiento oficial del CSD, siendo pues en principio equivalentes los términos “competición federativa” y “competición oficial”.

Sin embargo la cuestión de la equivalencia perfecta de ambos sintagmas se oscurece a la luz del art. 46 de la citada Ley 10/1990:

1. A efectos de esta Ley, las competiciones deportivas se clasifican de la forma siguiente:

a) Por su naturaleza, en competiciones oficiales o no oficiales, de carácter profesional o no profesional.

b) Por su ámbito, en competiciones internacionales, estatales y de ámbito territorial inferior.

2. Son competiciones oficiales de ámbito estatal aquellas que así se califiquen por la correspondiente Federación deportiva española, salvo las de carácter profesional, cuya calificación corresponderá al Consejo Superior de Deportes.

Los criterios para la calificación de las competiciones oficiales de ámbito estatal podrán ser establecidos en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley o, de acuerdo con ellas, en los Estatutos federativos correspondientes.

Serán criterios para la calificación de competiciones de carácter profesional, entre otros, la existencia de vínculos laborales entre Clubes y deportistas y la importancia y dimensión económica de la competición.

La denominación de competición oficial de ámbito estatal queda reservada, a todos los efectos, para las reguladas en el presente Título.

3. Las competiciones oficiales de ámbito estatal podrán ser organizadas por personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, Clubes deportivos, Ligas profesionales y Federaciones deportivas.

4. Las modificaciones propuestas por la Federación española correspondiente que afecten a las competiciones oficiales de carácter profesional requerirán el informe previo y favorable de la Liga Profesional correspondiente.

La conclusión es pues la siguiente: las “competiciones oficiales” (reconocidas por el CSD) pueden ser organizadas por diversas entidades (art. 46.3), pero corresponde en todo caso a la federación su reconocimiento, a excepción de las que son profesionales, que dependen directamente del CSD, y que son en todo caso organizadas por las Ligas profesionales (Capítulo IV, art. 41.4):

4. Son competencias de las Ligas profesionales, además de las que pueda delegarles la Federación deportiva española correspondiente, las siguientes:

a) Organizar sus propias competiciones, en coordinación con la respectiva federación deportiva española y de acuerdo con los criterios que, en garantía exclusiva de los compromisos nacionales o internacionales, pueda establecer el Consejo Superior de Deportes.

En lo que al fútbol respecta, y desde la temporada 1984-85, tendremos pues el esquema siguiente:

– Competiciones profesionales, organizadas por:

- Liga Nacional de Fútbol Profesional(en colaboración con la RFEF).

- Otras personas o instituciones reconocidas por la Real Federación Española de Fútbol, así como la propia RFEF.

– Competiciones no profesionales: organizadas hipotéticamente por diversas personas o instituciones, pero reconocidas en todo caso por la Real Federación Española de Fútbol.

Hasta la fecha ninguna norma (reglamento) se ha aprobado desarrollando el concepto de “competición oficial”, por lo que la remisión única posible es al Reglamento de la RFEF.

El análisis que hemos presentado en este epígrafe, al que hemos designado jurídico estatal, nos presenta un significado “estatalista” del término “oficial”, en el que la federación forma parte del Estado. Pero la federación española de fútbol también tiene una dependencia jerárquica no solo del Estado, sino también de asociaciones deportivas internacionales, en particular la FIFA, punto de vista que exige un análisis detallado.

3. Análisis jurídico internacionalista: la federación como miembro de una federación internacional de federaciones.

Si en el epígrafe anterior establecíamos una jerarquía en la que la federación deportiva depende del CSD como institución del Estado, presentaremos ahora a la federación nacional como dependiente de una federación internacional, lo que tiene consecuencias directas para nuestro propósito de definir el término “oficial”.

Desde un punto de vista internacionalista, el fútbol mundial está organizado por la FIFA, quien atribuye a las federaciones nacionales la organización del fútbol en sus respectivos territorios. De acuerdo al mismo sistema, las federaciones nacionales pueden incorporar otras federaciones que organicen el fútbol en territorios determinados (federaciones regionales).

Siguiendo este esquema, la federación nacional es el máximo responsable del fútbol en el país, y por lo tanto a quien le corresponde en todo caso definir todo respecto de su organización. En concreto y por lo que respecta a nuestro objeto, si atribuye a terceros la capacidad de organizar torneos que reconozca la propia federación.

Desde este punto de vista y a priori la distinción “oficial / no oficial” parecería carecer de sentido, porque en todo caso el “oficio” sería en este caso la propia federación. Toda competición organizada por la RFEF o aquella persona o institución que quede autorizada por ella, será por naturaleza “oficial”, que en este sentido será sinónimo de “federativo”.

Nos encontramos sin embargo que la oposición entre ambos conceptos es utilizada por la RFEF en su Reglamento, si bien de manera aparentemente arbitraria y careciendo en todo caso de un concepto cual el que nosotros intentamos definir. El Título I del Libro III se titula “De las competiciones oficiales”, pero lo que se limita a hacer la RFEF es a presentar un catálogo de las competiciones que considera “oficiales” (art. 190.1), aunque sin explicar por qué esas sí son oficiales y otras hipotéticamente no[2]. Y para mayor confusión se añade (art. 190.2): “son también competiciones de aquella clase cualesquiera otras que así se califiquen por acuerdo de la Asamblea General de la RFEF”.

De este modo resultaría que el concepto de “oficial” significaría simplemente “dícese de la competición contenida en el art. 190.1 de los estatutos vigentes de la RFEF”. Sin embargo si comparamos este artículo con el referente a las competiciones y partidos no oficiales (art. 243), puede comprobarse cómo aunque quede sin definir, el redactor de los estatutos sí utiliza un concepto más amplio de “oficial / no oficial”, por más que de una manera ciertamente confusa.

Puesto que si comprobamos que todas las competiciones oficiales del art. 191 son organizadas por la RFEFo la LNFP, y que para organizar competiciones no oficiales se exige la autorización federativa previa, se colige necesariamente que las competiciones oficiales son las organizadas por la RFEF (por sí misma o en colaboración con la LNFP) y las no oficiales aquellas que no organiza la RFEF, pero que podrían ser reconocidas por ella si la Asamblea General lo mandase (art. 190.2).

La conclusión sería que los estatutos de la RFEF, acordes al ordenamiento internacional del fútbol, reconocen implícitamente que la oposición “oficial / no oficial” carece de contenido, puesto que toda competición organizada por la RFEF es “oficial” y toda aquella no organizada por la RFEF es “no oficial”. Reconocimiento que no puede ser explícito porque los estatutos deben ser necesariamente acordes al ordenamiento nacional vigente (Ley 10/1990). La oposición que tiene sentido sería pues la de competición “federativa / no federativa”, pero que queda expresada con los términos de “oficial / no oficial” por conservar los de la citada ley.

A su vez la RFEF repetiría el esquema con las federaciones regionales.

4. Análisis jurídico: conclusiones

Partimos pues de los dos planteamientos diferentes explicados en los dos epígrafes anteriores, en los que la oposición “oficial / no oficial” tendría dos significados diferentes, según el “oficio” que se tome como referencia.

– Estatal: el oficio (institución) es el Consejo Superior de Deportes, como organismo representante del Estado. Concepto utilizado en la Ley del Deporte (10/1991).

– Internacionalista: el oficio (institución) es la Real Federación Española de Fútbol, como organismo representante de la FIFA. Concepto utilizado, aunque implícitamente, en el Reglamento de la RFEF.

Nos hallamos en consecuencia ante la tensión que tantas veces trasciende en cuestiones muy concretas entre el sometimiento a la legalidad estatal de la federación deportiva o a la legalidad internacional.

Dado que ambas posiciones resultan irreconciliables, nosotros optaremos por tomar partido por aquella de las dos que permita históricamente explicar mejor los hechos.

Nótese en todo caso que las consecuencias prácticas de esta distinción teórica imprescindible son muy pocas, en la medida en que ningún gobierno español ha desarrollado reglamento alguno en que se especifique qué se entiende por “competición oficial”, y en consecuencia está vigente la remisión a los reglamentos de cada federación.

5. Conclusiones

Sabemos que la organización del deporte por el Estado es muy tardía, y que el primer organismo equivalente al Consejo Superior de Deportes actual se remonta a 1938. Sin embargo el interés español por formar parte de la FIFA existe desde la fundación de esta, por lo que históricamente tiene más sentido decantarnos por el concepto internacionalista, entendiendo pues que el fútbol emana de la FIFA y no de cada uno de los Estados.

Del mismo modo este concepto nos permite introducir las competiciones organizadas por asociaciones internacionales, que por naturaleza no dependen de ningún Estado.

Por ello entendemos que la oposición “oficial / no oficial” esconde sencillamente una oposición más sencilla “federativo / no federativo”, siendo que la federación a la que se refiere (el “oficio”) sea aquella que tenga competencia sobre un territorio determinado de acuerdo con la jerarquía establecida por la FIFA.

Dado el prestigio de los términos “oficial / no oficial” nos vemos obligados a mantenerlos, si bien lo hacemos en un sentido muy definido, claro y distinto, que quedaría mejor representado por los términos “federativo / no federativo”.

6. Consideraciones históricas

Para concluir se hacen necesarios algunos comentarios de carácter histórico para completar este trabajo.

En la actualidad tanto la FIFA como el Estado permiten únicamente una federación por país. Sin embargo históricamente sabemos que en España y en otros muchos países o zonas geográficas ha habido más de una federación simultáneamente. En tales circunstancias, salvo que la FIFA tomara partido por una frente al resto, todas deben ser admitidas a los efectos de la clasificación de “oficial / no oficial”.

En relación con esto hay que plantearse el caso límite de una Liga no reconocida expresamente por la federación. Hoy imposible, no es en absoluto imposible en el futuro (posibles ligas europeas privadas, por ejemplo) y no lo fue en el pasado. En este caso a priori pueden darse dos situaciones: que la federación correspondiente sea contraria a esa Liga en la medida en que esa Liga se constituya como rival de la federación, o que la Liga no pretenda inmiscuirse en las atribuciones federativas y se conciba como un complemento de esta. En ambos casos entendemos que las competiciones organizadas por esa Liga deben ser consideradas oficiales.

En el primer caso, que la Liga pretende ocupar el lugar de la federación, nos encontraríamos en realidad ante una nueva federación, con independencia del nombre que se diera. De tal modo que, por la posibilidad de dos federaciones coexistentes, sus competiciones deberían ser consideradas oficiales salvo prohibición expresa de la organización jerárquica superior a ambas. Por ejemplo, en el caso de una hipotética liga europea no organizada por la UEFA, cabría la desaprobación de la FIFA, y en consecuencia no sería oficial.

Y en el segundo caso, en el que la Liga se constituye como una asociación privada que no pretende suplir a la federación sino colaborar con ella en algunos aspectos, y en concreto en la organización de determinadas competiciones, entendemos que estas también deben ser consideradas oficiales salvo que exista una prohibición expresa, pues en ausencia de esta prohibición debemos interpretar necesariamente una autorización tácita. El caso de la autorización tácita lo encontramos en España a través de la Unión de Clubs de Fútbol, que organizó la conocida como Liga Minimalista (1927-28).

Nótese por último que hay ocasiones en que una determinada federación decide reconocer como si fuera propia una competición que no fue organizada por ella, como actualmente permite el art. 190.2 del Reglamento de la RFEF. Históricamente es relativamente frecuente, sobre todo en casos en que la organización de un torneo extra-federativo es asumida por una federación (Campeonato de España, Copa de Europa, etc.).

7. Organización territorial y federaciones

Debemos para concluir hacer una lista de los distintos ámbitos territoriales federativos, que utilizaremos para poder ubicar las distintas competiciones a su federación correspondiente, y así concluir si cada una de ellas es o no “oficial” en la medida en que fue organizada (o posteriormente reconocida) por la federación que tiene jurisdicción en el ámbito territorial de que se trata.

– Federación mundial: FIFA

– Federaciones continentales: UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC y OFC.

– Federaciones nacionales: en el caso español, actualmente la RFEF, desde 1913.

– Federaciones autonómicas: actualmente 17, correspondientes con las 17 comunidades autónomas.

– Federaciones provinciales: incorporadas a las correspondientes federaciones autonómicas.

Entre estos cinco ámbitos federativos existe una relación tanto ascendente como descendente, en el sentido de que la superior tiene siempre potestad sobre la inferior, pero que la inferior es quien organiza el fútbol en su territorio y por lo tanto la inferior influye decisivamente sobre la superior.

De acuerdo con esta estructura piramidal de cinco estratos, se pueden organizar las siguientes competiciones oficiales:

– De cada uno de los estratos dentro de su ámbito territorial: la FIFA organiza el mundial de clubes, la UEFA la Copa de Europa, la RFEF el Campeonato de España, la Federación Catalana la Copa Catalunya y la Federación Tinerfeña la Copa Heliodoro Rodríguez López.

– Federaciones de diferentes ámbitos territoriales (del mismo nivel jerárquico o no) pueden organizar competiciones interfederativas. Así la UEFA y la CONMEBOL organizan la Copa Intercontinental (igual nivel) o la RFEF y la CONMEBOL la Copa Iberoamericana (distinto nivel).

– La federación jerárquicamente superior puede organizar competiciones en un ámbito parcial de su territorio, aunque este corresponda formalmente a una federación inferior. Así la FIFA puede organizar un torneo entre clubes europeos, tal como la Copa de Ciudades con Feria.

NOTA: agradezco a mis compañeros Luis Javier Bravo, José del Olmo y Fernando Arrechea por la lectura de este texto, y en particular a Eugenio Llamas por sus importantes sugerencias y puntualizaciones.

[1] Evito la traducción literal (“cuerpo de oficiales o su departamento: abody of officialsortheirdeppartement”) para evitar precisamente el término “oficial”.

[2] Lo que recuerda a la famosa definición de Eddington de la Física (“todo aquello que está en el libro de Física”), recogida por Gustavo Bueno en El mito de la cultura (1996).

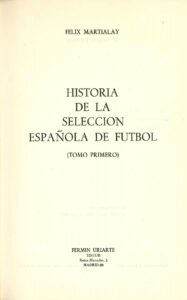

Cuando Félix Martialay terminó de escribir en 1968 la primera edición de su magna obra Una historia de la selección española de fútbol, ya dejó escrito que los jugadores internacionales en categorías diferentes a la absoluta merecían no quedar en el olvido, pues “al fin y al cabo defendieron los colores españoles con el mismo entusiasmo y responsabilidad que los profesionales de la máxima categoría” (p. 11).

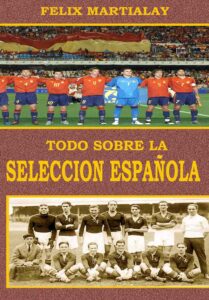

Cuando Félix Martialay terminó de escribir en 1968 la primera edición de su magna obra Una historia de la selección española de fútbol, ya dejó escrito que los jugadores internacionales en categorías diferentes a la absoluta merecían no quedar en el olvido, pues “al fin y al cabo defendieron los colores españoles con el mismo entusiasmo y responsabilidad que los profesionales de la máxima categoría” (p. 11). Dos años antes (2006) Martialay había dado otra lección: no nos olvidemos de aquellos jugadores que fueron convocados con España pero que nunca llegaron a jugar, porque ellos también tuvieron el honor de ser llamados por su país, viajaron con el equipo, se entrenaron, hicieron piña y estuvieron al servicio del seleccionador por si eran necesarios. Ellos también, aunque no llegaran a ser internacionales, merecen estar en los libros de historia de la selección nacional. Y por ello, en su libro Todo sobre la selección española aparecieron por primera vez todos los jugadores convocados en cada uno de los partidos de la selección absoluta. Lo mismo hizo con las selecciones inferiores en su libro Todo sobre todas las selecciones (2008).

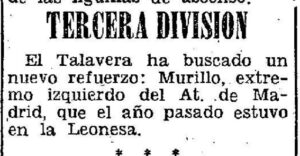

Dos años antes (2006) Martialay había dado otra lección: no nos olvidemos de aquellos jugadores que fueron convocados con España pero que nunca llegaron a jugar, porque ellos también tuvieron el honor de ser llamados por su país, viajaron con el equipo, se entrenaron, hicieron piña y estuvieron al servicio del seleccionador por si eran necesarios. Ellos también, aunque no llegaran a ser internacionales, merecen estar en los libros de historia de la selección nacional. Y por ello, en su libro Todo sobre la selección española aparecieron por primera vez todos los jugadores convocados en cada uno de los partidos de la selección absoluta. Lo mismo hizo con las selecciones inferiores en su libro Todo sobre todas las selecciones (2008). Y hubo una primera respuesta. En el blog de Alfonso del Castillo se había publicado en diciembre de 2020 una foto magnífica de la selección en los entrenamientos, y ahí aparecía agachado nuestro Murillo. ¡¡Hay foto de Murillo!! Pero pronto habría más: la peña atlética Bendita Locura envía otra foto (Marca, 10-3-1963) y añaden el nombre de pila, Enrique. Domingo López, socio de CIHEFE, no tarda en encontrar otro recorte de prensa donde aparece la confirmación del nombre.

Y hubo una primera respuesta. En el blog de Alfonso del Castillo se había publicado en diciembre de 2020 una foto magnífica de la selección en los entrenamientos, y ahí aparecía agachado nuestro Murillo. ¡¡Hay foto de Murillo!! Pero pronto habría más: la peña atlética Bendita Locura envía otra foto (Marca, 10-3-1963) y añaden el nombre de pila, Enrique. Domingo López, socio de CIHEFE, no tarda en encontrar otro recorte de prensa donde aparece la confirmación del nombre. La historia de nuestra búsqueda llamó la atención del periodista Manuel Yaben, que publica un reportaje en el diario digital El Independiente explicando el origen y el objeto de la investigación. ¡Hay que dar con Murillo! Casi de inmediato, Xesc Ramis nos da una nueva pista por Twitter: ha localizado a un jugador de bolos que se llama Enrique Murillo. ¿Será el que nosotros buscamos? Imposible de saber, el nombre no es muy frecuente, pero sin confirmación tajante no podemos arriesgarnos. Hemos avanzado mucho, pero nuevamente estamos en un punto muerto. ¿Cómo avanzamos?

La historia de nuestra búsqueda llamó la atención del periodista Manuel Yaben, que publica un reportaje en el diario digital El Independiente explicando el origen y el objeto de la investigación. ¡Hay que dar con Murillo! Casi de inmediato, Xesc Ramis nos da una nueva pista por Twitter: ha localizado a un jugador de bolos que se llama Enrique Murillo. ¿Será el que nosotros buscamos? Imposible de saber, el nombre no es muy frecuente, pero sin confirmación tajante no podemos arriesgarnos. Hemos avanzado mucho, pero nuevamente estamos en un punto muerto. ¿Cómo avanzamos? Un segundo trabajo fundamental es el artículo de Fernando Arrechea que encabeza este número de los Cuadernos de Fútbol, titulado “25 de mayo de 1913. El primer partido de la Selección española de fútbol”, en que reivindica la oficialidad del partido que jugamos contra Francia el 25 de mayo de 1913, desvelando además la identidad completa de aquellos primeros jugadores internacionales españoles. Como mejor prueba de la importancia de aquel partido es preciso recordar la presencia en el campo de Amute de Jules Rimet.

Un segundo trabajo fundamental es el artículo de Fernando Arrechea que encabeza este número de los Cuadernos de Fútbol, titulado “25 de mayo de 1913. El primer partido de la Selección española de fútbol”, en que reivindica la oficialidad del partido que jugamos contra Francia el 25 de mayo de 1913, desvelando además la identidad completa de aquellos primeros jugadores internacionales españoles. Como mejor prueba de la importancia de aquel partido es preciso recordar la presencia en el campo de Amute de Jules Rimet. Hemos optado por editar libros con toda la historia de las selecciones inferiores desde sus primeros partidos hasta la fecha actual, y por ello queremos invitar públicamente a que todos los aficionados o protagonistas que tengan discrepancias con alguno de los datos que publicó Martialay en su Todo sobre todas las selecciones nos las haga llegar a CIHEFE para que, previa comprobación, sean corregidos en la nueva edición. Par ello ponemos a libre disposición el archivo PDF de aquel libro de Martialay que pueden descargarse

Hemos optado por editar libros con toda la historia de las selecciones inferiores desde sus primeros partidos hasta la fecha actual, y por ello queremos invitar públicamente a que todos los aficionados o protagonistas que tengan discrepancias con alguno de los datos que publicó Martialay en su Todo sobre todas las selecciones nos las haga llegar a CIHEFE para que, previa comprobación, sean corregidos en la nueva edición. Par ello ponemos a libre disposición el archivo PDF de aquel libro de Martialay que pueden descargarse  El trabajo que nos hemos propuesto es intenso pero emocionante, y por ello agradecemos toda la colaboración que los aficionados y los protagonistas nos puedan prestar. Querido lector, si has encontrado fallos en el libro de Todo sobre todas las Selecciones no dejes de comunicárnoslos. Y si fuiste un jugador internacional masculino o femenino, te agradecemos que te pongas en contacto con nosotros (cihefe@cihefe.es) para completar tus datos y publicar la información lo más completa posible.

El trabajo que nos hemos propuesto es intenso pero emocionante, y por ello agradecemos toda la colaboración que los aficionados y los protagonistas nos puedan prestar. Querido lector, si has encontrado fallos en el libro de Todo sobre todas las Selecciones no dejes de comunicárnoslos. Y si fuiste un jugador internacional masculino o femenino, te agradecemos que te pongas en contacto con nosotros (cihefe@cihefe.es) para completar tus datos y publicar la información lo más completa posible.

Esta es una de las ocasiones en que más difícil puede resultar sentarse a escribir. El motivo es tan duro que pareciera que al no escribir sobre él estuviéramos negándole realidad al hecho mismo. El pasado día 7 de agosto murió en Niembro nuestro socio de honor Gustavo Bueno.

Esta es una de las ocasiones en que más difícil puede resultar sentarse a escribir. El motivo es tan duro que pareciera que al no escribir sobre él estuviéramos negándole realidad al hecho mismo. El pasado día 7 de agosto murió en Niembro nuestro socio de honor Gustavo Bueno. Antigua es la controversia sobre la nómina de competiciones oficiales en las que han participado equipos españoles, ya sean competiciones nacionales o internacionales. Y muy frecuente y repetida la cuestión sobre si determinadas competiciones deben ser consideradas o no “oficiales”, sobre todo cuando de esto depende algún record o efeméride.

Antigua es la controversia sobre la nómina de competiciones oficiales en las que han participado equipos españoles, ya sean competiciones nacionales o internacionales. Y muy frecuente y repetida la cuestión sobre si determinadas competiciones deben ser consideradas o no “oficiales”, sobre todo cuando de esto depende algún record o efeméride.