Son muchas las clasificaciones otorgadas al admirado gremio de futbolistas. Los hay creadores y destructivos, artistas y galeotes, disciplinados e irreductibles, líderes y gregarios, triunfadores o caídos, divos y sencillos, traseros de mal asiento y hombres de equipo, cerebrales, volcánicos, ahorradores, manirrotos, con gran aplicación táctica o egoístas en extremo. Podríamos añadir, aún, los “leñeros”, por suerte en vías de extinción, e incluso sin remontarnos mucho en el tiempo aquellos que operaban sin anestesia al desdichado que se cruzara en su camino. Y la variopinta subespecie de insultones, protestones sistemáticos, propensos al desmayo dentro del área, amedrentadores, o maestros en sacar de quicio hasta al más bragado equipo arbitral. También, cómo no, a los caballeros del balón, esos que solemos echar en falta, tan sólo, cuando dejan para siempre los estadios. Pero por encima de tanta diversidad, no deberíamos perder de vista a los singulares. Aquellos que mientras vistieron de corto, al retirarse, o durante toda su existencia, demostraron ser especiales. Sólo entre cuantos trotaron por nuestros campos, hubo y hay cientos, por más que el foco mediático rara vez se ocupara de ellos. Quizás vaya siendo hora de dedicarles un recuerdo.

Se hallaba en activo el extremo ovetense Benjamín Álvarez Alonso cuando, al inicio de la campaña 1958-59, se erigió en hombre ejemplar. El cumplimiento del servicio militar obligatorio le había llevado hasta Astorga, circunstancia que aprovechó el club local para incorporarlo a sus filas. Corría el ejercicio 1955-56 y a su conclusión, el Club Deportivo Astorga se encaramaba a categoría nacional. Luego una cosa condujo a otra. Ya licenciado, obtuvo un buen trabajo en tierra maragata, volvió a firmar con los astorganos y debutaba en el grupo XIV de 3ª División el 9 de setiembre de 1956, ante el zamorano C. D. Juvenil (empate a uno), para festejar la primera victoria una semana después, ante el Béjar Industrial (3-0). Inauguraba así el ya extinto club una gloriosa etapa de 10 cursos, midiéndose a entidades con mayor predicamento, como Cultural Leonesa, S. D. Ponferradina, Burgos C. F., U. D. Salamanca, Plasencia, Cacereño…

Durante el verano de 1958 se dio de bruces con la carta recogida en “Pueblo”, luego de que un joven de Fuentes de Nava (Palencia), la hubiese remitido desde la Institución Virgen de la Palma, a través de la Organización Sindical(1), donde entre apreturas trataba de enhebrar su porvenir. Ese muchacho solicitaba de puño y letra ayuda económica para su sustento, mientras aprendía un oficio en Madrid. Pasaron los días y ante la evidencia de que el joven seguía sin resolver su situación, dio un paso al frente. No iba a ser mucho cuanto pudiera aportar, pero menos era nada. Así que contactó con la redacción periodística, comprometiéndose a girar mensualmente el importe íntegro de cuanto le reportase el fútbol. Toda una noticia servida en bandeja al medio capitalino, que pronto se haría extensiva a otras cabeceras de mínima tirada, como “Proa” o “El Pensamiento Astorgano”. “No, a mí no me sobra el dinero -confesó el futbolista-. Más bien todo lo contrario, pues envió parte de mi salario a casa de mi madre, viuda en Asturias, e intento ahorrar con idea de traerla a vivir conmigo. Pero si yo pude aprender un oficio fue por la aportación de otros, y creo que ahora me toca corresponder. Como ese hay infinidad de casos. Sé lo difícil que resulta situarse en la vida y no me gustaría que ese chico tenga problemas”. Aseguró también no conocer de nada al demandante de ayuda, no haber cruzado palabra con él, siquiera. Es más, ni existió intercambio de correspondencia. “¿Cómo? ¿Qué no te ha escrito una nota de agradecimiento?”, se asombraba el reportero leonés Joaquín Nieves, al entrevistarle. Y Benjamín, quitando hierro al asunto, argüía: “Espero que lo haga. Es más, estoy convencido de que lo hará”.

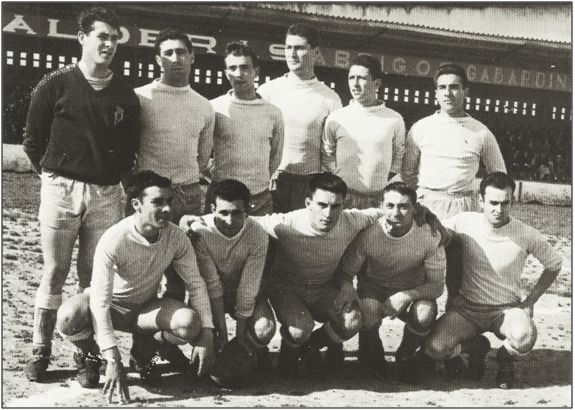

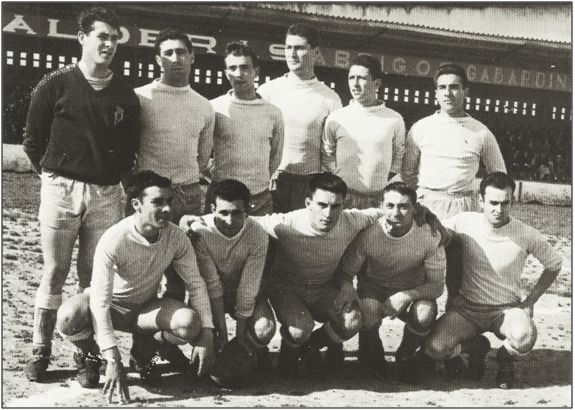

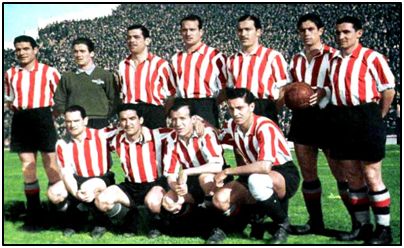

Formación del Club Deportivo Astorga, en el inicio de los años 60. Benjamín es el primero por la derecha, en la fila de abajo.

En noviembre, cuando el C.D. Astorga visitó la capital palentina para dirimir su choque ante el Atlético de Palencia, los anfitriones le obsequiaron con un banderín de la entidad, dedicado ex profeso: “El Atlético de Palencia a Benjamín Álvarez, deportista y caballero”. Asombrado, agradeció aquel gesto y la ovación del público, antes de recorrer su banda en pos una victoria que resultó aplastante. Luego, recién duchado, atendió a la prensa local, camino del autobús: “No estoy haciendo nada extraordinario. Ya he contado que también yo me especialicé en la Escuela Profesional de Málaga, con ayuda exterior. Si a mí no me hubiese ayudado nadie, estaría como él”.

Los cronistas coincidieron al juzgar ese partido como “soso, aburrido y sin apenas jugadas destacables”. Tras el pitido final, en el tanteador campaba un claro 0-3. Aunque eso fue lo de menos. Aquella tarde desfiló por la vieja Balastera un futbolista comprometido, dadivoso, tan especial como ejemplar.

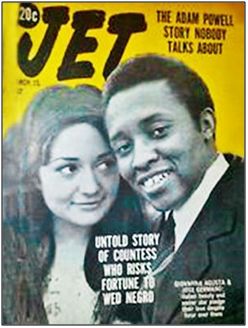

No iba a quedar atrás en su desprendimiento el portero Martín Mora. Vástago de familia acomodada y con distintos negocios en Mallorca, desde que comenzó a cobrar por lo que siempre considerase afición, y no medio de vida, donó a organizaciones caritativas hasta el último céntimo que el fútbol le reportase. Incluso cuando al despuntar los años 60 del pasado siglo alcanzó nuestra 1ª División con el R. C. D. Mallorca. Podría decirse, además, que obtuvo premio a tan benemérita iniciativa. Sus negocios de construcción y hosteleros marchaban viento en popa, y en lo concerniente a su vida privada hasta fijaría fecha de boda con una “Miss Europa”.

Otro jugador de futbol también ennovió con una “miss”, transcurridos 10 años. Jugaba de centrocampista en el Tarrasa, cuando sin proponérselo lo trasplantaron del césped a la prensa de cotilleo. Era muy joven aún, y estaba lejos de vivir opíparamente con los réditos de la pelota. Pero Durán, además de ser hombre envidiado, empezó a ser conocido como “el novio de la guapa”, luego de que a Rocío Martín Madrigal le entregasen corona y cetro en Benidorm, durante el certamen de Miss España, allá por noviembre de 1972. “Todos hemos visto su fotografía en los periódicos y nos han dado ganas de enviar telegramas de felicitación al Jurado -se escribió en un medio-. Rocío es una chica guapa de verdad, con estilo, moderna, sencilla en sus declaraciones”.

Martín Mora, en el viejo Luis Sitjar. El fútbol no nubló su bien amueblada cabeza, ni hizo de él un hombre engreído.

Aquella España, todavía casposa y con cierto complejo de inferioridad, solía agarrarse a cualquier cosita para sacudir su particular somnolencia. Sobre todo si a la sombra de una naciente idolatría tintineaba el monedero. Así las cosas, no sólo Durán hubo de posar para más fotógrafos que nunca, sino que la directiva egarense quiso regalarse un baño de gloria haciendo que la sevillana efectuara el saque de honor, en los prolegómenos del partido Tarrasa – Atlético Baleares. Cierto periodista de amenidades, después de estrujarse las meninges, llegó a entregar a la linotipia su desmañado piropo: “Esta vez, si todo terminase cero a cero, estará justificado. ¡Por la impresión!”.

Contemporáneo de Martín Mora, e igualmente futbolista balear, Antonio Juan Gayá distaba mucho de ser un tipo corriente. Mientras jugaba en el Soledad, Constancia de Inca y Sóller, es decir en 3ª División, practicaba el billar, y nada mal, por cierto. Hasta el punto de erigirse en campeón de España “al cuadro 47/2”. Durante los primeros días de enero, en 1960, aseguró haberse familiarizado con las bolas de marfil viendo a Nadal, campeonísimo y maestro mallorquín. Contra pronóstico, acababa de derrotar en Barcelona al valenciano Palomares, en la modalidad de “libre”. Luego Tortosa habría de erigirse con el título absoluto, sin que de la boca de Gayá escapase un solo pero: “Me ganó con merecimiento indiscutible. Es mucho mejor que yo”.

El billar, para él, representaba un descanso entre entrenamientos y partidos. “Los medios volantes corremos mucho”. Y además existía el riesgo de lesionarse, algo anómalo sobre el tapete de terciopelo. “Menos mal que sólo he tenido hasta ahora una rotura de ligamentos, ya superada”. A sus 26 años, con siete trotando por campos de categoría senior, dedicaba más entusiasmo al balón y sus exigencias que al billar. “El fútbol es mi profesión, y el taco un pasatiempo. Aunque también tengo puestas mis expectativas en las bolas. Desde luego, si me esforzara tanto ante la mesa como hago con el fútbol, ya habría alcanzado mi meta. Pero el balón exige mucho y para escalar de categoría hay que contar con la suerte”.

No siempre es fácil decantarse por una actividad, máxime cuando se está facultado para destacar en varias. Sobre todo si como Luis Fernández, portero titular del asturiano Pelayo de Grove, en 3ª División, toca elegir entre cinco especialidades.

En febrero de 1960, además de guarnecer el marco del Pelayo cada domingo, era campeón de Asturias en lucha libre y grecorromana, competía con muy buenos resultados en pesca submarina, y formaba parte del equipo de hombres-rana dirigido por Peltop. Poseía, además, tres identidades: Luis en la vida civil y arpón en ristre, “Pancho” al situarse bajo el marco, y “Chasson” cuando se subía al cuadrilátero. Con 28 años y una imponente planta atlética, aseguraba ser un enamorado del fútbol. “¿Quién no ha soñado de chico con ser figura un día? -bromeaba, buceando en sus recuerdos-. Jugar con el Sporting contra los grandes equipos nacionales, todo un estadio puesto en pie, ovacionándote…”

Empezó en el Pumarín, vivero de tantos jugadores, alineándose como delantero centro, para pasar luego al Níquel Plata, que entrenaba Peltop. Un día ese hombre le sugirió situarse bajo los palos, adivinándole condiciones de cancerbero. Como la prueba resultase satisfactoria, ya no se movería del área chica durante su militancia en el Deportivo Gijonés, Natahoyo, Juventud Círculo católico de Burgos mientras cumplía el servicio militar obligatorio, Turón y Pelayo. Unas desavenencias surgidas con los mandatarios del Turón, le llevaron a perder de vista el césped durante un tiempo. Por entretenerse, acompañó al gimnasio a Peltop, ya amigo desde que lo tuviese como “míster”. Y animado por los habituales, comenzó a practicar lucha. Aunque empezase con la especialidad de grecorromana, pronto se dejaría atrapar por el hechizo del “catch; la lucha libre, vamos. “Saqué licencia de profesional, me gustó lo de “Chasson” para los carteles, puesto que Fernández no hubiese dicho nada entre “El Indio Negro”, “Kai-Chan”, “Santo”, “Maciste” o “Hércules García”, y desde entonces llevo más de 50 combates. Al título de campeón asturiano en grecorromana, añadí en 1957 el de lucha libre en peso medio, también circunscrito a Asturias. Me las arreglo para compaginar entrenamientos bajo el marco y en el cuadrilátero, y en cuanto llega el verano, aparcada la pelota, a combatir”.

Como si no tuviera bastante con fútbol y “catch”, la casualidad hizo que descubriese también los deportes acuáticos. Hallándose en Vigo, donde fuera contratado para unos combates, entre actuación y actuación se desplazó hasta Villagarcía de Arosa con Peltop. Éste, que llevaba su equipo de pesca submarina a todas partes, le invitó a sumergirse. “Empezó como una broma, pero en seguida me sentí atrapado por el mar. Aquello era arriesgado, bonito… Vamos, un mundo distinto. En 1959 ya empecé a utilizar escafandra autónoma, y no se me dio mal. Saqué licencia profesional y lo compagino con el fútbol y las veladas”.

No eran muchos los hombres-rana en esa época, y solían ser demandados para trabajos industriales. Peltop, de hecho, dirigía un grupo para faenas en el puerto de El Musel. A la postre, como no hubiera podido ser de otro modo, acabaría integrándolo también. “Siempre que el fútbol me lo permite, alterno el descenso a las profundidades con trabajos en buques y diques -narraba, ufano, ante un atónito Enrique Prendes-. Ahora estamos metidos en una contrata submarina sin apenas precedentes. Pero nada de olvidar la pesca submarina, ¿eh? No hace mucho, nuestro grupo estableció el récord asturiano y de España, al capturar durante una sola mañana más de 160 pulpos”. La pregunta del redactor se antojaba obvia: “Con tanto ajetreo, habrás hecho un buen dinero, ¿verdad?”. Y Luis, embutido en esta única identidad, lanzaba balones fuera: “No creas. Sobre todo en la lucha libre, más golpes que dinero. El fútbol para ir viviendo. La mar, comparada con el cuadrilátero, resulta mucho más pacífica. Aunque se pase bastante más frío”.

Su respuesta correcta, de haber aglutinado las nóminas de Luis Fernández, “Chasson” y “Pancho”, sin duda debería ser otra.

Este asturiano polifacético hubiese solventado por la vía rápida problemas de orden público, tan habituales en campos modestos. Bastaba con que “Pancho” transmutase en “Chasson”. Y no fue el único con medios y conocimientos para imponer orden. Quince años atrás, Ramón Martínez también podría bastarse él solito.

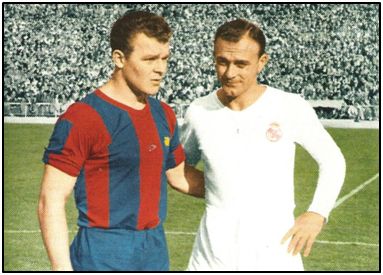

Revuelta, durante su etapa en el Real Valladolid. Sus marcadores sucumbían sistemáticamente en el uno contra uno, a menos que recurriesen a la violencia.

Como defensa izquierdo del donostiarra Lagun Artea, disputó 24 partidos correspondientes al ejercicio 1945-46. Antes había cultivado el atletismo con éxito, en pruebas de fondo, obteniendo 2 Copas de San Sebastián y plantándose la “txapela” de campeón en diversas pruebas guipuzcoanas. Junto a sus compañeros del Lagun Artea festejaría también un ansiado ascenso a 3ª División. Pero qué cosas, aquel éxito, traducido en una subsiguiente disputa sobre si tan modesta entidad iba o no a dar la cara más arriba, desaguó inesperadamente, con una traumática disolución. Entonces, casi por casualidad y mediando una apuesta, comenzó a practicar el boxeo. Su primer combate, celebrado en la capital guipuzcoana el 23 de noviembre de 1946, lo resolvió por la vía rápida. Todo un acicate para continuar perseverando. De las 63 peleas que disputara como amateur, 33 las ganó por KO y tan sólo saldría derrotado 3 veces, dos de ellas a los puntos. El 29 de julio de 1950 debutaba como profesional, venciendo también por KO. Excelente despegue para una carrera rápida y brillante, puesto que hasta el verano de 1951 llevaba 9 combates profesionales, con 3 adversarios KO, otros tres perdedores por puntuación, y 2 derrotas. Para entonces ya era campeón de España.

Si como defensa era duro, entre las doce cuerdas se transformaba en ciclón irreductible.

No fue combatiente, sino magnífico corredor de velocidad, Apolinar Revuelta. Y destacó antes en las pistas de ceniza que sobre el césped.

Cántabro de Laredo (23-XII-1923), se inició en el equipo de su pueblo, antes de fichar por el Real Unión irunés, donde estuvo año y medio. Luego, desde el histórico Stadium Gal a un Real Valladolid que a punto estuvo de acariciar su doble sueño, dirigido por Helenio Herrera. Fueron dos campañas extraordinarias, culminadas con la disputa de una final copera y cerrar la primera vuelta en el torneo de Liga liderando la clasificación. Los blanquivioletas, inesperadamente, se convirtieron en sensación del campeonato, y hasta buena parte de la prensa deportiva apostó por ellos como posibles campeones. Por fin, durante el verano de 1950, desde la ciudad universitaria regresaría a Cantabria, para correr la banda en el viejo Campo de Sport de El Sardinero. Un paso atrás en lo deportivo, probablemente, aunque como racinguista -entonces no solía escribirse así, puesto que los Racing pasaron a ser “Reales” a partir de 1940- disfrutase mucho más. Así lo afirmó, al menos, cada vez que los periodistas lo entrevistaban. “Esta es mi tierra, estoy en casa, y eso vale mucho”. El Santander acababa de desprenderse de Alsúa y Joseíto, dos pérdidas muy sensibles, por más que Magritas, Macala, León y Jaro, se esforzasen por cubrir esos huecos. Y además, pensando en el futuro, había montado en Laredo un comercio de comestibles. Entonces el fútbol, salvo excepciones como Kubala o Di Stefano, ni de lejos convertía a nadie en auténtico millonario. Ni el fútbol, ni muchísimo menos el atletismo. Porque Revuelta, antes de destacar con el balón en los pies, lo hizo en las pistas de ceniza.

“Dos veces campeón de España en velocidad, por fuerza debían convertirme en extremo muy rápido -se sinceró una vez, ante José Carrasco-. No soy de los que hacen genialidades, ni me tengo por un fenómeno. Simplemente me considero uno más. Pero cuando los contrarios marcan al hombre, no me preocupan los defensas”. Siempre confesó que el fútbol le resultaba más fácil que competir en pruebas de velocidad pura. Y por supuesto, multiplicaba réditos: “Un buen atleta debe hacerlo todo por sí mismo. No puede camuflarse entre el equipo, como ocurre en las cosas del balón”.

El “Circo Price”, con el “Americano” y el “Atlas” de los hermanos Tonetti, llenaron toda una época entre finales de los 50 y la primera mitad de los 70. Luego el empuje de la televisión acabaría desangrándolos.

Revuelta se mantuvo activo hasta 1954, con 31 años. No resultaba raro, entonces, colgar las botas profesionalmente a esa edad. Ni la alimentación de los deportistas, ni la Medicina o los preparadores físicos, tenían nada que ver con cuanto hoy constituye moneda corriente. Y además imperaba la tiranía de unos defensas terribles, leñadores capaces de tumbar secuoyas con dos hachazos. A él lo cazaron, pese a su endiablada velocidad. Hasta el punto de que durante sus dos últimas campañas como santanderino tan sólo habría de disputar 10 partidos. Al menos le quedaría el consuelo de ser hormiga, y no cigarra, cimentando para sí mismo y los suyos un porvenir.

La aventura del sevillano Francisco Blas fue muchísimo más pintoresca. A sus 19 años jugaba en el Club Natación, de categoría Regional, como extremo, pero ante la dificultad de compaginar trabajo y entrenamientos tuvo que arrinconar la práctica deportiva. Su especialidad, sin embargo, no eran las galopadas poderosas, sino el toque de cabeza. Podía estar tres horas jugando el balón con la frente, sin que se le cayera al suelo ni emplear pies o manos. Cuando el diario “Sevilla” se hizo eco de tan pasmosa habilidad, pasaría de artista en su barrio a gran atracción. Aquel reportaje, además, iba a abrirle puertas insospechadas.

“Los señores Feijoo y Castilla, responsables del Circo Price, se enteraron de mi facilidad por la prensa. Y como buscaban números nuevos para presentar en Madrid, pues ya ve, no pude negarme a su oferta”, narró en vísperas del 5 de marzo de 1964, fecha señalada para debutar. Su marca personal estaba en 17.000 golpes ininterrumpidos. Empleando los pies, otros le aventajaban. “Tan sólo he llegado a los 200 toques -sonreía, humilde-. Está claro que debo mejorar”. Un reportero, cuando ya se anunciaba en la cartelería circense como “Cisco Blas”, quiso saber si nadie había contactado con él para anunciar aspirinas, “Porque con tanto toquecito de cabeza…”. Lo cierto es que pasó inadvertido para los publicistas de Bayer o Calmante Vitaminado, y además aseguraba no recordar una jaqueca. Dolores de cuello sí, después de dos horas ejercitándose.

“Cisco Blas” estuvo algún tiempo efectuando diabluras entre número y número, recibiendo balones del público, algunos con muy mala intención, o como protagonista exclusivo desde el centro de la pista, retando, en cada doble sesión diaria, a cuantos profesionales del fútbol quisieran prestarse. Luego se evaporó de la cartelera, probablemente porque ninguno de nuestros astros aceptó el reto.

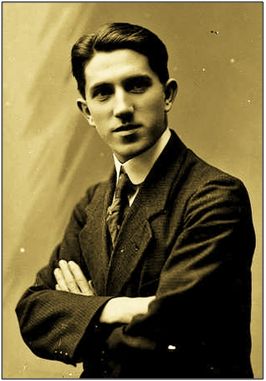

Juan Manuel Basurco, ya sin voto de castidad ni sometido a la disciplina eclesiástica, cuarenta años después de convertirse en historia viva del balompié ecuatoriano.

Si el más difícil todavía viene siendo lema del circo desde hace un siglo, también podríamos aplicarlo a la singularidad de algunos futbolistas. Porque sin espigar mucho, entre ellos cabría encontrar un buen puñado de curas, con el mutrikutarra padre Basurco a la cabeza.

Después de destacar durante varias temporadas en 3ª División con el Motrico, partió hacia Guayaquil, como tantos jóvenes curas vascos de la época, destinado a la misión de Los Ríos. Allí volvería a calzarse las botas, llamando la atención de un club integrado en 1ª División. Y después de unos meses marcando goles, fue nada menos que el campeón ecuatoriano, Barcelona de Guayaquil, quien se empeñara en ficharlo ante su intervención en la Copa Libertadores, equivalente a la europea Champions League. Ecuador contaba poco en lo futbolístico allá por los años 60 y 70 del pasado siglo. Pero aun con todo en contra, Basurco y sus compañeros se deshicieron de la Unión Española de Chile, correspondiéndoles en el siguiente cruce un potente Estudiantes de la Plata. Argentina era toda una autoridad balompédica, no sólo en América, sino para todos los países del orbe. Ningún club ecuatoriano había logrado imponerse nunca en competición oficial a otro argentino, hasta que Juan Manuel Basurco, con su gol ante los bonaerenses, reventase la estadística. Su apellido, por tanto, pasaba en moldes de oro a la historia del fútbol ecuatoriano.

Pero Basurco era cura, antes que muy buen ariete Y entendiendo que si había cruzado el Atlántico no era para convertirse en ídolo de los estadios, desechó seguir en la plantilla de los campeones. Mientras pudo, eso sí, continuó compitiendo, entre misas, prédicas, bautizos, clases de Matemáticas y el desempeño en obras sociales, con el más notable club de la región. Su amigo Urreisti, extremo derecho en aquella Real Sociedad de los Gorriti, Martínez, Hormaechea, Arzac, Lema, Arregui, Mendiluce o Boronat, siempre sostuvo que muy bien hubiese podido jugar con ellos, o en cualquier equipo de la parte baja en 1ª, si no entre los cabeceros de nuestra 2ª División. A su regreso, desde la diócesis guipuzcoana habrían de tenderle varias zancadillas, en el sentido más metafórico. El fútbol, le dijeron, con sus palabrotas y enconos exacerbados, no era sitio adecuado para hombres de fe. Curiosamente, quien se plegara a las jerarquías en aras de su fe, iría encontrando fisuras. Colgó el alzacuello, se casó, tuvo hijos y estuvo ganándose la vida como profesor de Filosofía en un colegio de San Sebastián.

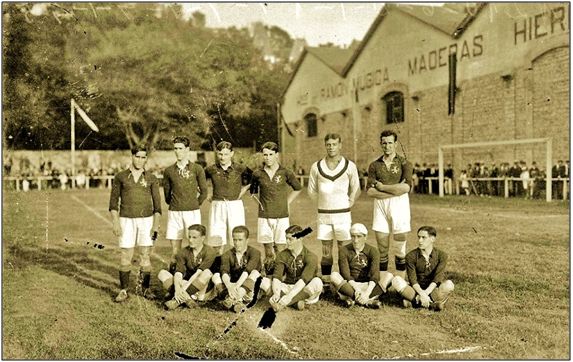

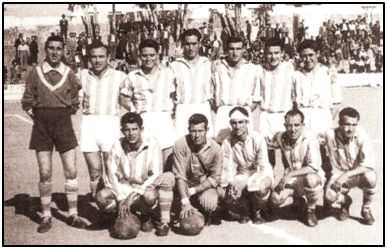

Comadrán, abajo, el primero por la derecha, formando con el Vilafranca.

Cura fue, igualmente, el escolapio vallesano José Mª Comadrán (11-II-1948). Habilidoso extremo por ambas bandas, si no llegó a jugar con la extinta Unión Deportiva Salamanca fue tan sólo por el que dirán, otrora tan temido. Y puesto que los directivos del Béjar Industrial no pusieran impedimentos, pronto habría de convertirse en su atacante más destacado. Durante su segunda campaña con los serranos, fue seguido por técnicos el At. Madrid, y Héctor Rial, antigua estrella “merengue”, entonces en labores federativas, lo convocaba para la selección nacional universitaria. Trasladado a Cataluña, luego compaginó su actividad docente con la militancia en el Vilanova, Sitges, Vilafranca, Balaguer, Atlétic Castellserá y Juventut Bisbalenca, durante 13 años y siempre en siempre categoría Regional, no porque le faltasen condiciones, puesto que el Lérida, hallándose en 2ª “B”, quiso ficharlo.

Por no variar, esta vez zancadillas y argumentos similares a los esgrimidos con respecto a Basurco, llegaron desde el rectorado de las Escuelas Pías. Corría la temporada 1977-78, y a parte de la feligresía se le atragantaban los eclesiásticos sin sotana, demasiado “modernos”, igual que aquellos “curas comunistas” del decenio precedente, cuando vientos de involución envolvían al Vaticano, como queriendo borrar a Juan XXIII y su Concilio Ecuménico. Por terquedad, quizás, Comadrán continuó jugando en España hasta 1985. Y todavía dos años más en el campeonato amateur galo, mientras obtenía en Francia el título de docente en francés.

Más lejos llegó deportivamente, pese a competir durante menos tiempo, el padre Rafael Núñez Pastor, con el también extinto Palencia, cuando los castellanos, antes de crearse la 2ª División “B”, competían en una durísima 3ª de sólo cuatro grupos. Lo hizo mientras concluía estudios sacerdotales en el Seminario Diocesano, y tras celebrar su primera misa. Actuaba como centrocampista y rara era la crónica donde no lo destacasen. Una vez más, sus obligaciones de apostolado y las malas caras del palacio episcopal, se tradujeron en retirada, después de año y medio matando el gusanillo con el C. D. Venta de Baños. “Me quedé a una temporada de jugar en 2ª División -rememoraba tiempo después, sin asomo de arrepentimiento-. A lo peor conmigo no hubiera podido ascender el Palencia, quién sabe”.

Y hubo más.

Manuel Yuste, capuchino y notable extremo en el Hellín, alboreando los años 70.

El capuchino Manuel Yuste, destinado al convento de la orden en Hellín (Albacete), se convirtió en jugador del club manchego tan pronto lo viesen disputar un partidillo. La misma tarde de su debut, ante el Orihuela -choque resuelto a favor de los albacetenses por 3-1, parece dejó impronta de amplia clase: “Extremo rápido, con visión de la jugada, que corre la banda con estilo”, se escribió entonces. No exigió ningún dinero al rubricar su ficha y la suerte quiso que poco después, el 17 de febrero de 1972, formase ante el Elche C. F., entonces en 1ª, para inaugurar la iluminación artificial en “Santa Ana”. Todo un hito, puesto que aquellas modestas instalaciones se convertían en las primeras de toda la provincia capaces de albergar partidos nocturnos. De nuevo el anterior cronista, más próximo a la pincelada social que deportiva, quiso dejarnos su testimonio sociológico: “El saque de honor en tan memorable fecha fue efectuado por la gentil rejoneadora Lolita Muñoz, en tanto correspondía amenizar los prolegómenos a la Banda Municipal de Tobarra y a la de tambores y cornetas de Hellín, ambas muy aplaudidas durante su desfile”. Aquel encuentro concluyó con empate a uno, y el tanto local fue obra del Padre Yuste, de quien se aseguraba, erróneamente, constituía “caso insólito, al ser el primer religioso futbolista que se conoce en la historia de este deporte”. Según nuestras cuentas, otros cuatro, como mínimo, le habían precedido. Y uno de ellos, el navarro Javier Azagra, incluso llegó a obispo.

Hasta que los seminarios fueron quedándose vacíos, demostraron ser fértil cantera de futbolistas. Si entre quienes los abandonaran sin tonsura, al no encontrar algo parecido a una vocación, hubo excelentes jugadores -el “pichichi” rojiblanco Carlos Ruiz o el discutido ovetense Javier, por ejemplo-, en un nivel deportivo más modesto, otros ordenados siguieron empeñándose en compatibilizar el balón con su tarea apostólica. El 30 de marzo de 1973, cuando uno de los últimos diáconos futbolistas se convirtiera en presbítero, anunció su firme propósito de no entregarse sólo al incienso y la fe. Se llamaba Daniel Varela, actuaba como portero en el onubense Atlético Cortegana, y se manifestó de este modo ante la prensa provincial: “A mi juicio, deporte y ministerio sacerdotal son totalmente compatibles. Hoy se dice que el sacerdote no es un hombre segregado, sino encarnado en el pueblo. Y creo en el fútbol como medio de encarnación y servicio en el ámbito deportivo de los pueblos”.

El obispo de la diócesis, monseñor Rafael González Moralejo, desplazado a Cortegana desde la capital para ordenar al misacantano, también dio pie en su metafórica homilía, a pensar que lo divino y lo prosaico podían cohabitar en perfecta simbiosis: “La Lucha contra el pecado es un deporte sublimado para hallar el mejor camino hacia la salvación. Lucha en la que intervienen los músculos de la virtud, tan preciosos para vivir mirando a la salvación. Tanto el portero de un equipo de fútbol, como el ministro de Cristo, aunque parezcan no intervenir en las jugadas, están siempre pendientes para actuar en el momento que haga falta”. Pero cualesquiera que fuesen las razones, al Varela guardameta no se le vio atajar disparos transcurrido algún tiempo.

Al menos Daniel Varela conservaría siempre un bello recuerdo de sus días entre aroma a linimento y sudor. Porque la directiva del equipo, su entrenador y compañeros, tuvieron el gesto de obsequiarle el cáliz y la patena con que consagró por primera vez.

A manera de colofón, y por no pecar de injustos, también merecen nuestro recuerdo aquellos futbolistas capaces de reinventarse tras colgar las botas. Los que habrían de convertirse en singulares desde el retiro. A la cabeza de todos, quizás, el universal Chillida, portero de la Real Sociedad mucho antes de verse forjando moles ciclópeas de hierro. Hubiera podido ser realmente bueno bajo el marco. Pero quiso la fatalidad, o la suerte, que se lesionara durante un partido amistoso disputado en Madrid. Aquello le hizo emprender la senda que habría de situarlo en las enciclopedias. “¿Tristeza al haber dejado el fútbol de aquella manera?” -solía decir, cada vez que le sacaban el tema-. “Pues no. Gracias a eso me ahorré ser ahora entrenador del Elche o el Recreativo de Huelva”.

Elías Querejeta también defendió el escudo de la Real Sociedad durante 4 años, y en 1ª División. Durante algún tiempo estuvo dudando entre continuar como profesional en un fútbol que pagaba poco, o dar el salto al cine, donde lo natural era morirse de hambre. Alguna vez coincidía con Eduardo Chillida en los tranvías de San Sebastián, y hablaban poco, lo justo para pasar por educados. Chillida acabó animándole a dar el salto, a jugársela fuera del viejo Atocha. Y andado el tiempo, convertido en celebrado productor cinematografíco, tampoco tuvo razones para arrepentirse. Con todo, solía afirmar que nada había sido tan importante en su vida como el hecho de marcarle un gol al Real Madrid.

La vena artística se le destapó al navarro Carlos González Purroy (Pamplona, 10-IV-1957) apenas se despidiera de la pelota, en 1990, con 33 años. Había sido defensa zurdo con potente disparo y discreta calidad en el Bilbao Athletic, Cultural Leonesa, Athletic Club, Osasuna, C. D. Logroñés y Sant Andreu de Barcelona, manteniéndose 8 campañas en la máxima categoría. Por esa época le gustaba el dibujo, acudir a exposiciones pictóricas, y en general cuanto se relacionara con las artes plásticas. Algunos compañeros lo recuerdan tomando apuntes o bocetando “monigotes” durante las tediosas concentraciones. Otros, los menos, sabían que mientras estuvo en Bilbao compaginó la disciplina física con estudios de Arte. El caso es que ya retirado comenzó a sonar como escultor de genio y muralista figurativo, con la madera y el hierro como materia prima fundamental, hasta hacerse un nombre entre galeristas, marchantes, la crítica especializada y el reducido círculo de coleccionistas particulares. Una de sus obras, gigantesca y con cierto regusto a Oteiza y Chillida, luce en la Ciudad Deportiva de la RFEF. ¿Pudo pensarse, acaso, en un sitio mejor para instalarla?

También encontró su porvenir en las artes plásticas el valenciano Francisco Mir. Defensa polivalente a finales de los 50 y en el arranque de los 60, con paso por el Olímpico de Játiva, Portuarios de Sagunto, Gimnástico de Tarragona, Eldense, Burjasot y Crevillente, se convirtió en acreditado pintor realista. Allá por donde exponía no sólo cosechaba críticas favorables, sino que acostumbraba a colgar el cartelito de “vendido” bajo casi todos los marcos.

El vizcaíno Manuel Larrabeiti (Munguía, S. D. Indauchu, Guecho, Izarra de Estella, La Felguera, Real Sociedad y Granada), tuvo en la música su gran pasión. Mientras jugaba en el Indauchu, a comienzos de los 50, ejercía de saxofonista en la banda municipal de Munguía, su localidad natal. Y más adelante, después de intervenir 7 campañas en 1ª División, acabó sacando partido a su excelente voz de tenor sobre los escenarios donde representaran zarzuela.

El canto fue la afición, obsesión, incluso, de Eduardo Ordóñez (At. Madrid y Real Madrid), por más que obtuviese la licenciatura en Derecho. Durante varias temporadas triunfó como tenor, llegando a cantar en el Metropolitan neoyorquino. La muerte le sobrevino el 14 de marzo de 1969, en San Juan de Puerto Rico, donde ejercía su magisterio como catedrático.

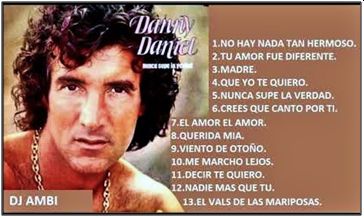

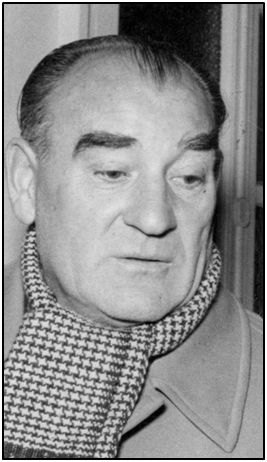

Danny Daniel durante sus años de superventas. El éxito lo llevó hasta Miami, donde residiría varios años, hasta retornar a España, ya con el pelo blanco.

Otro cantante, aunque ligero y durante un quinquenio gran superventas, fue el asturiano Daniel Candón de la Campa (Gijón, 30-VI-1942), alineado como Daniel en el Llaranes, Turón y Avilés, mediados los años 60. Su carácter fuerte, arisco, difícil para con los compañeros, unido a sucesivos brotes de indisciplina, le segaron la hierba bajo los pies, allá por donde anduvo. Luego una lesión de ligamentos en su rodilla derecha hizo de él un exfutbolista con 26 años. Al decir de técnicos y directivos, bien pudiera haber llegado más lejos, pues lucía cierto olfato goleador. Su apuesta por el mundillo musical difícilmente pudo haberle salido mejor, pues le aguardaban triunfos discográficos sonados bajo el alias de Danny Daniel. Y eso que hasta ver un duro pasó por Suecia, donde trabajó en lo que pudo, Hamburgo, ya arañando algún dinero con su guitarra, y Mallorca, amenizando veladas turísticas como cantante de hotel. El balear Bonet de San Pedro, mito de otra época, le recomendó entonces instalarse en Madrid, sede de promotores artísticos, representantes y estudios de grabación. Allí empezaría a componer, y sus melodías pegadizas -“Vals de las mariposas”, “Por el amor de una mujer”, “Niña, no te pintes tanto”, “Mañana”, o “De ti, mujer”-, se apoderaron en un santiamén del mercado español e hispanoamericano. Además de cantar en solitario, formó durante algún tiempo pareja artística y sentimental con la cantante norteamericana de jazz Dona Hightower, para cimentar sus ventas discográficas. Correcaminos consumado, estuvo residiendo en Miami largo tiempo. Y ya setentón, con barba y cabellera bien cubiertas de nieve, volvería a dejarse caer por la villa y corte empeñado en promocionar un trabajo recopilatorio, forzosamente nostálgico.

Manuel Loureda en un cromo la bilbaína editorial “Fher”, fundada por los hermanos Hernández. Además de muy eficaz interior y hombre de negocios, adornó su retirada de los campos de fútbol con una nada desdeñable actividad musical.

También tuvo relación con la música, siquiera más tangencialmente, el buen interior coruñés Manuel Loureda Calvete (La Coruña 11-XI-1941). Formado en la cantera deportivista, luego de una temporada cedido en el Órdenes y otra en el filial de los titulares de Riazor (el Fabril), desarrolló las campañas comprendidas entre 1962-63 y 1973-74 en el primer equipo blanquiazul, siete de ellas en 1ª División y cinco en 2ª, antes de colgar las botas, dejando estela de jugador corajudo, con gran despliegue físico y muy aceptable marca anotadora (51 goles a lo largo de su carrera, sólo en el torneo de Liga). Hombre de genio vivo a quien costaba aceptar cualquier injusticia, fue muy cacareada su sanción de 14 partidos la campaña 64-65, por propinar una patada al linier en el campo gallego de Riazor. Durante esos años no le faltaron propuestas para cambiar de equipo. Algunas rumbo a entidades de nivel muy superior, para las que siempre hizo oídos sordos, asegurando sentirse muy cómodo en “la Ciudad de Cristal” y el club donde se formara. Además existía otra razón, no muy oculta precisamente, para disuadirle: volar le inspiraba verdadero pánico. Y puesto que se sentía incapaz de despegar los pies del suelo, hubo de darse auténticas pechadas al volante de un coche, o viendo desfilar paisajes por la ventanilla del tren.

Solía salir de víspera y cuando sus compañeros llegaban a la ciudad donde tocaba rendir visita, casi siempre los estaba aguardando. “Con todo, habré acumulado unas 600 horas de vuelo -recordó muchas veces, frunciendo el ceño-. No está mal para alguien a quien se le llenaban las tripas de mariposas sólo pensando que debía subir a un aeroplano”. Y es que ni carreteras ni vías férreas podían conducirlo hasta Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife. Y raro era el campeonato que no se resolvía con un par de saltos a nuestros archipiélagos. Su miedo a volar, por cierto, también le privó de ingresar en uno de nuestros clubes más grandes:

“¿Pero qué dicen? No podemos fichar a un chico que se pone enfermo viendo en la pista un avión parado -aseguran pronunció cierto presidente poderoso-. Aspiramos a jugar competiciones europeas. ¿Qué hacemos con él, si nos toca viajar a Glasgow, Varsovia, Milán, Praga, Munich, Ámsterdam o Belgrado? ¿Lo facturamos por tierra, como mercancía?”.

Cuando colgó las botas, con 32 años, sería conocido como “El Peluquero”, ante el número de establecimientos de dicha especialidad que logró regentar. Y en paralelo, al margen de pedidos de laca y loción, de visitas a ferias sectoriales y repaso a libros mayores y balances, destacaría en ambientes musicales como componente del grupo “Barrabás”. Gracias a ello mantuvo una estrecha amistad con distintos personajes del espectáculo, como Lina Morgan, Juanito Navarro, Rocío Dúrcal o el componente de “Los Brincos” y más adelante celebrado productor musical, Fernando Arbex.

Este polifacético futbolista falleció a los 75 años, el 2 de julio de 2017, derrotado por el cáncer contra el que llevaba tiempo luchando.

A Chano, otro jugador avilesino entre 1949 y 1951, le dio por la literatura. Como Luciano Castañón, su auténtica identidad, sería ampliamente conocido por crítica y público lector, gracias a una obra prolífica que abarcó la novela (“El viento dobló la esquina”, “Los días como pájaros” o “Vivimos de noche”), el teatro (“El detenido”), la poseía (“De la mina a lo minero”, “Barrio de Cimadevilla” o “Refranero asturiano”) y la biografía, especializándose en pintores asturianos. Todo ello sin olvidar los cuentos, las narraciones costumbristas y trabajos eruditos. Quizás lo más llamativo de tan fecundo y ya difunto personaje fuera su tarjeta de presentación, poco acorde con la seriedad generalmente asociada a los literatos.

A Chano, otro jugador avilesino entre 1949 y 1951, le dio por la literatura. Como Luciano Castañón, su auténtica identidad, sería ampliamente conocido por crítica y público lector, gracias a una obra prolífica que abarcó la novela (“El viento dobló la esquina”, “Los días como pájaros” o “Vivimos de noche”), el teatro (“El detenido”), la poseía (“De la mina a lo minero”, “Barrio de Cimadevilla” o “Refranero asturiano”) y la biografía, especializándose en pintores asturianos. Todo ello sin olvidar los cuentos, las narraciones costumbristas y trabajos eruditos. Quizás lo más llamativo de tan fecundo y ya difunto personaje fuera su tarjeta de presentación, poco acorde con la seriedad generalmente asociada a los literatos.

El tolosano Pedro María Arsuaga, en fin, derivó hacia la singularidad por vías muy alejadas de la fe trascendente, la literatura o el artisteo. Con 17 años justitos competía ya en la Tolosana, segundo equipo de su pueblo, antes de debutar en 3ª División la temporada 1944-45. Avanzada la campaña 46-47, Jacinto Quincoces, entonces secretario técnico del Real Madrid se anticipó al Barcelona con un golpe de efecto, cuando los “culés” pretendían contratarlo. Por uno de esos enrevesados guiños del destino, más adelante iba a marcarle en el mismo partido dos goles a Ramallets, quien pudo haber sido compañero de vestuario; uno de ellos en lanzamiento directo de córner. Rápido, con desparpajo por la banda izquierda, era un extremo de los que suelen encontrar paso por donde no hay huecos. Y como tal, durante 7 campañas incompletas estuvo compaginando fútbol y estudios, antes de que la entidad de Santiago Bernabéu se convirtiese en la apisonadora que con Alfredo Di Stefano iba a pasearse por Europa. Pudo celebrar durante ese periodo los títulos de Copa correspondientes a 1946 y 47, pero desde segunda fila, porque no llegaron a alinearlo en esas dos finales. Y este hecho siempre le hizo sentirse un poco menos campeón. Tras pasar al Granada C.F. en condición de cedido, y luego de cuatro campañas compitiendo en el Real Santander, sólo la primera entre los grandes se despediría del césped en 1958.

Pedro Mª Arsuaga en el Real Madrid, durante cuya militancia obtuvo la licenciatura en Ciencias Económicas. Nunca, ni al jubilarse, perdió su amor por el estudio.

Como tantas veces ocurre, no fue extremo de nacimiento. Solían emplearlo como medio centro, hasta que Sebastián Silveti, su entrenador en el Tolosa, lo alinease ante el C. D. Logroñés pegado a la banda, para que físicamente se castigase menos. Aquella tarde marcó un gol, volvió locos a los defensas y en adelante ya nadie vería en él a un zaguero central adelantado. De su época más defensiva conservaba, quizás, cierto gusto por no rehuir el choque. Y una tarde, defendiendo la camiseta blanca, rodó por el suelo en San Mamés con el defensa bilbaíno Miguel Gainza, hermano del gran “Piru”. Desde la grada un espectador le gritó, con malos modos: “¡Madrileño tenías que ser!”. Y él, sin pensárselo, contestó en su lengua vernácula: “¿Eta zu nongoa zara?” (¿Y tú de dónde eres?). El espectador enmudeció, sin entender su respuesta en euskera. “Y resulta que yo era el madrileño”, solía reír con ganas, rememorando la incidencia.

Licenciado en Ciencias Económicas mientras competía en la capital de España, muchos años después aquel espíritu inquieto, tan suyo, le llevó a estudiar Filología Semítica, sección árabe, por aprovechar la jubilación. Y no contento, defendió entre felicitaciones su tesis doctoral. Tomás, uno de sus hermanos, también fue futbolista. Juan Luis, uno de sus 3 hijos varones, figuraba en el equipo de paleontólogos galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, por sus hallazgos en el yacimiento burgalés de Atapuerca.

Algunos apegos se heredan, por más que no dejen huella en la carga genética. Y Arsuaga logró impregnarlos a su descendencia. Si todo ello no basta para convertir al ya desaparecido extremo en futbolista singular, pocos merecerían tal adjetivo.

_____________________________

(1).- De la Organización Sindical dependían las Universidades Laborales y Escuelas Profesionales, centros de enseñanza -bachillerato y aprendizaje de oficios- para hijos de obreros, donde muchos españoles nacidos entre 1944 y el declinar de los años 60 pudieron formarse, cimentando un futuro y muy digno porvenir.

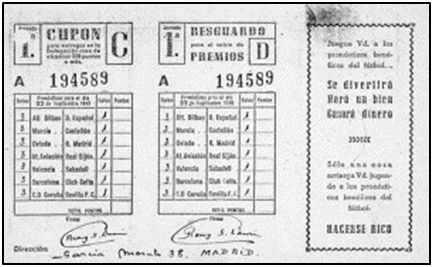

Reconozco que soy tan aficionado a los viejos modos, a las tradiciones, si así quiere llamárselas, a los gestos primigenios como un fetichista futbolero lo es a coleccionar insignias, carteles de partidos, entradas o esos miles de objetos que hacen felices a infinidad de seres humanos, que no cambiarían el goce de repasar sus colecciones por nada del mundo.

Reconozco que soy tan aficionado a los viejos modos, a las tradiciones, si así quiere llamárselas, a los gestos primigenios como un fetichista futbolero lo es a coleccionar insignias, carteles de partidos, entradas o esos miles de objetos que hacen felices a infinidad de seres humanos, que no cambiarían el goce de repasar sus colecciones por nada del mundo.

A Chano, otro jugador avilesino entre 1949 y 1951, le dio por la literatura. Como Luciano Castañón, su auténtica identidad, sería ampliamente conocido por crítica y público lector, gracias a una obra prolífica que abarcó la novela (“El viento dobló la esquina”, “Los días como pájaros” o “Vivimos de noche”), el teatro (“El detenido”), la poseía (“De la mina a lo minero”, “Barrio de Cimadevilla” o “Refranero asturiano”) y la biografía, especializándose en pintores asturianos. Todo ello sin olvidar los cuentos, las narraciones costumbristas y trabajos eruditos. Quizás lo más llamativo de tan fecundo y ya difunto personaje fuera su tarjeta de presentación, poco acorde con la seriedad generalmente asociada a los literatos.

A Chano, otro jugador avilesino entre 1949 y 1951, le dio por la literatura. Como Luciano Castañón, su auténtica identidad, sería ampliamente conocido por crítica y público lector, gracias a una obra prolífica que abarcó la novela (“El viento dobló la esquina”, “Los días como pájaros” o “Vivimos de noche”), el teatro (“El detenido”), la poseía (“De la mina a lo minero”, “Barrio de Cimadevilla” o “Refranero asturiano”) y la biografía, especializándose en pintores asturianos. Todo ello sin olvidar los cuentos, las narraciones costumbristas y trabajos eruditos. Quizás lo más llamativo de tan fecundo y ya difunto personaje fuera su tarjeta de presentación, poco acorde con la seriedad generalmente asociada a los literatos.

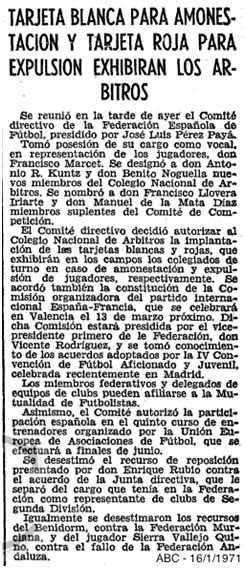

¿Por qué usar tarjetas?

¿Por qué usar tarjetas?

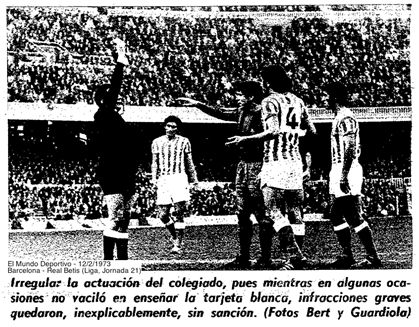

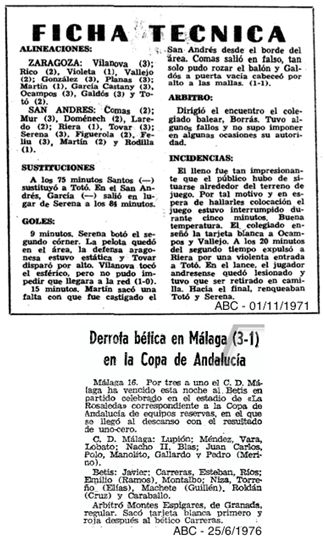

No obstante, esta amonestación a Quini no fue la primera que se vivió en el fútbol español profesional. Este honor recae sobre Julián Riera Navarro, defensor del San Andrés, y es que en la mañana de aquel 24 de enero se disputó también la jornada de Segunda División, comenzando a las 11:45 horas el San Andrés – Burgos y a las 12:00 horas el Mallorca – Moscardó. Según la hemeroteca, Riera fue el primer amonestado de su partido donde hubo otras tres tarjetas blancas más, mientras que Villaverde, del Moscardó, fue el primer amonestado del suyo en el minuto 64, es decir, cuando en Sant Andreu se llegaba al minuto 79 aproximadamente. Esto nos hace suponer que fue Riera el primer futbolista que vio una tarjeta blanca en el fútbol español, mostrada por el árbitro Luis María Juango Ruíz.

No obstante, esta amonestación a Quini no fue la primera que se vivió en el fútbol español profesional. Este honor recae sobre Julián Riera Navarro, defensor del San Andrés, y es que en la mañana de aquel 24 de enero se disputó también la jornada de Segunda División, comenzando a las 11:45 horas el San Andrés – Burgos y a las 12:00 horas el Mallorca – Moscardó. Según la hemeroteca, Riera fue el primer amonestado de su partido donde hubo otras tres tarjetas blancas más, mientras que Villaverde, del Moscardó, fue el primer amonestado del suyo en el minuto 64, es decir, cuando en Sant Andreu se llegaba al minuto 79 aproximadamente. Esto nos hace suponer que fue Riera el primer futbolista que vio una tarjeta blanca en el fútbol español, mostrada por el árbitro Luis María Juango Ruíz. ¿Por qué el color blanco?

¿Por qué el color blanco?