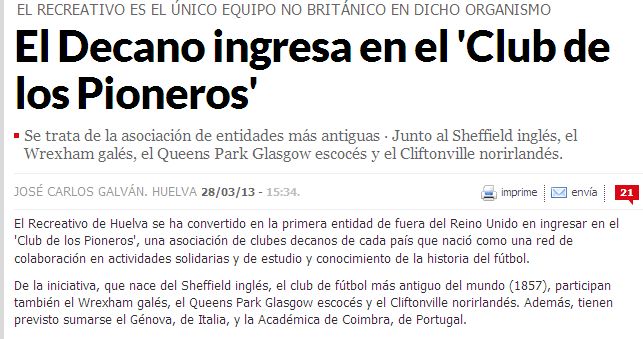

Sirva este artículo como continuación, en cierto modo, al publicado en junio del año pasado en la edición nº 33 de Cuadernos, en el que se constataba el resultado del estudio efectuado por el diario La Vanguardia sobre los goles oficiales conseguidos por el delantero leonés César con el C.F. Barcelona en la competición liguera (recordemos que se reducían en tres el número total de tantos del azulgrana).

En el mismo se realizaba también un somero análisis de los problemas con los que en numerosas ocasiones se encuentra el historiador y/o estadístico a la hora de establecer la autoría de los goles cuando existen divergencias entre las fuentes consultadas, pudiendo ser éstas por muy variados motivos, entre los que no faltan los errores en la identificación de jugadores, la propia conveniencia o favoritismo del cronista o medio de comunicación de turno, o, simplemente, la dificultad intrínseca de la jugada en cuestión.

Es este último caso el que nos ocupa en esta oportunidad, la complejidad para determinar quién anota el tanto cuando los hechos a juzgar son confusos, representado en la autoría de dos goles cosechados en sendos encuentros disputados por el entonces Real Gijón durante la temporada 1970-71, que tienen a Enrique Castro, Quini, en su debut en Primera, como protagonista.

Evidentemente, en la dilatada carrera de un goleador tan prolífico como el «Brujo» ha habido otras oportunidades en donde se ha puesto en cuestión la autoría de alguno de los tantos en los que ha participado (y en la segunda parte de este trabajo, se dará cuenta de algunos de los casos más significativos), pero siempre ha existido una mayoría de medios que decantaban la balanza con claridad en una u otra dirección, cuando no era una única voz la discrepante frente a la unanimidad que imperaba en el resto de crónicas. Sin embargo, en esta ocasión la divergencia de pareceres en las reseñas de los encuentros analizados impide al investigador llegar a alguna conclusión. Es posible que sólo la contemplación de las imágenes registradas en los resúmenes televisivos pudieran sacarnos de dudas. Y quizá ni siquiera así sea factible «desfacer el entuerto».

Los partidos en cuestión son los siguientes (en negrita se establecen los goles que históricamente se han venido otorgando a Quini en los mismos que, no por casualidad, coincide con lo señalado en su momento en el diario Marca):

20-09-70 Liga Real Gijón 3 Sabadell 2 2 goles (se discute la autoría de uno de ellos, que algunos atribuyen a Paquito)

Relación de anotadores: Quini, Valdés, de penalti, y Paquito o Quini // De Diego, Quiles

Conviene apuntar que este encuentro fue televisado en directo para toda España.

1-11-70 Liga Real Gijón 3 Granada 2 Ninguno (Se discute la autoría de un tanto, que varios dan erróneamente a Pascual, otros a Churruca, que fue quien realmente chutó y el resto a Quini, que remachó el balón sobre la línea de meta)

Relación de anotadores: Barrenechea en propia puerta, Pascual, Churruca o Quini y Churruca // Vicente, Juárez

Antes de pasar a ver las reseñas de los goles, conviene señalar que un mismo periodista podía realizar distintas crónicas para diferentes medios. Cuando esto sucede, se hace constar.

En negrita figura el jugador al que se adjudica la autoría, salvo en aquellas ocasiones en las que no queda suficientemente claro este punto, en cuyo caso se deja consignado este hecho mediante unos interrogantes.

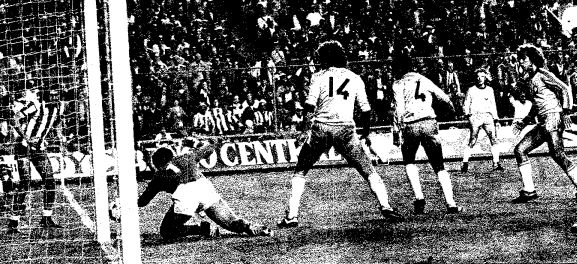

Indicar también que, cuando se dispone de fotografías del tanto analizado se ubican al final de los apuntes periodísticos. Lamentablemente, sólo se ha podido obtener imágenes del choque frente al Granada.

Por último, explicar que hemos preferido exponer la descripción de los goles mostrando primero lo señalado por los medios regionales de los equipos contendientes, para después presentar la descripción realizada en los periódicos deportivos. Es importante hacer constar que los diarios especializados y La Hoja salían los lunes, mientras que la prensa escrita regional descansaba ese día, publicando sus crónicas los martes. Esto tiene especial interés, ya que en algún caso deparará sorpresas interesantes.

Ni que decir tiene que la narración de los goles efectuada es tan variopinta que, en ocasiones, puede parecer que asistimos a la descripción de diferentes jugadas. No es el caso.

20-09-70 Real Gijón 3 Sabadell 2 Liga El Molinón

Prensa local gijonesa

«A los 31 balón largo que recoge Quini, dribla a Pini, tira, rechaza el portero, se hace de nuevo con la pelota, quiebra la salida del meta a sus pies y en posición forzada, dispara cruzado a las mallas.» (Emilio Sánchez Liomi / Hoja del Lunes de Gijón)

«Treinta y dos minutos. Gran jugada de Quini sobre la derecha. El portero se tira a sus pies y le derriba. Consigue recuperarse y tira sesgadísimo para que Paquito, excelentemente colocado, remache el tanto.» (Robustiano Viña Mori ROVI / El Comercio)

«A los 32 minutos, despeje largo de la defensa local que recoge Quini, profundiza, se libra del acoso de dos contrarios, tira, rechaza el portero y vuelve a rematar. Cuando intervenía Paquito ya iba el balón camino de la red.» (Enrique Prendes EPE / Voluntad)

Durante la semana ROVI en El Comercio haría el siguiente apunte sobre el debate que la autoría de este tanto había provocado: «Tema de comentario estos días es el tercer gol del Sporting. Hay quien se lo atribuye a Quini, cuando la realidad fue que lo marcó Paquito, si bien es cierto que fue después de una magistral jugada del interior. De no haber rematado Paquito ¿hubiese llegado el balón a la red? Eso ya no podrá probarse. De todas formas seguramente hay quien llegaría a pensar en que Quini puede ser máximo goleador en Primera División y ante tal posibilidad, bueno es arrimar el ascua a la sardina de su forofismo«.

Prensa local Sabadell

«31 minutos: Tras una serie de rebotes, Quini, con Comas a sus pies, intenta el remate, volviendo el cuero, en afortunado rebote a los pies del propio jugador que centra sobre el marco, rematando Paquito en la misma boca de gol. (3-1)». (J.C.T. / Sabadell)

Prensa regional asturiana

«3-1. Treinta y un minutos. Kini* lucha contra la defensa y el portero. Se lleva el balón por fuerza, por coraje y marca un gol de furia.» (Omicrón II / Hoja del Lunes de Oviedo)

* Es muy probable que el cronista sea Ricardo Vázquez Prada (véase reseña del gol en Región, más abajo). Años mas tarde firmaría las crónicas realizadas para en este medio sin utilizar pseudónimo. No deja de llamar la atención el error en la grafía del jugador, para entonces ya una figura en ciernes del fútbol español.

«En el minuto 31 un balón largo es recogido por Quini, dribla a Pini y dispara, la pelota es rechazada por Comas y de nuevo el interior rojiblanco se hace con el cuero, quiebra al guardameta y casi sin ángulo de tiro bate al portero de los arlequinadas. Tres a uno.» (José de Arango / La Nueva España)

«Media hora del segundo tiempo: Kini llega a borde del área. Le entra Pini. Luchan ambos por el balón. Se acerca a Arnal, que también interviene. Kini sale triunfante. Tira. El balón da en Comas, que queda en el suelo. Kini insiste y dispara a puerta, cuando tres jugadores del Sabadell intentan evitar lo inevitable» (Ricardo Vázquez Prada / Región)

«… y en el minuto 32 Quini en jugada individual, tras varios regates, marca». (¿DAS? / La Voz de Asturias)

Prensa regional catalana

«3-1, 74 minutos: Quini sale con el balón desde la línea de medios, llegando hasta el área contraria, donde espera el reagrupamiento de los defensas para muy bien entre ellos y tirar cuando sale Comas; rechaza el portero, volviendo el balón a Quini, que se abre hacia la izquierda, dribla a un contrario más y tira cruzado. Cuando el balón entra, remacha Paquito. (¿?)» (Santiago Covadonga / La Vanguardia)

«En el minuto treinta y uno, Quini realiza una extraordinaria jugada, con tesón y valentía, llevándose la pelota a trancas y barracas para, finalmente, lograr el tercer tanto». (Agencia LOGOS / El Correo Catalán)

«31 minutos, contraataque del Gijón y avance en profundidad de Quini, que, con agallas, se desenvuelve de dos contrarios y tira a la salida del portero». (Enrique Prendes / Hoja del Lunes de Barcelona) *

* EPE escribía en el diario gijonés Voluntad y era también el cronista de Marca en Gijón.

«A la media hora de juego de esta segunda parte, Quini, el hombre más peligroso de la delantera gijonesa, se interna, dribla a cuantos contrarios se le ponen por delante y remata fuerte, la pelota la desvía un defensa, y cuando Comas pretende hacerse con ella consigue adelantarse nuevamente Quini, quien en posición oblicua al marco tira obteniendo el tercer tanto local». (Especial desde Gijón para Barcelona Deportiva)

Prensa deportiva nacional

«3-1. 77 minutos. En contraataque del Gijón, avanza en profundidad Quini, que dribla a dos contrarios y tira, chocando el balón en el portero y saliendo hacia puerta hasta colarse en la red.» (Enrique Prendes / Marca)

«A los treinta y un minutos hay un balón largo, que recoge Quini, profundizando, para disparar muy fuerte. Rechaza la defensa y ahora Quini asegura el disparo y cruza la pelota al otro lado del marco, lejos del alcance de Comas.» (José de Ceares / As)

«A los treinta y un minutos. Contraataque personal de Quini quien dribla sucesivamente a tres jugadores, incluido Comas, templó un centro sobre puerta y Paquito solamente tiene que empujar el balón (3-1).» (Juan A. Calvo / El Mundo Deportivo)

«En el minuto 31 Quini, haciendo honor a su fama goleadora marcaría el 3-1. Fue una sensacional jugada, tras driblar a varios contrarios y arrebatar el cuero de las mismas manos a Comas.» (J. V. Piñera / Dicen)

«En el minuto treinta y uno Quini logra el tercer tanto.» (Crónica de la agencia Mencheta / Deportes)

El semanario deportivo valenciano otorgaba también el primer tanto al interior sportinguista.

1-11-70 Real Gijón 3 Granada 2 Liga El Molinón

Prensa local gijonesa

«A los 20, falta de De la Cruz a Churruca. Cede Valdés al extremo, éste a Pascual que tira, se le escapa de las manos en alto el balón a Ñito y Quini se encarga de remachar el gol en la misma línea de meta, aunque probablemente la pelota hubiera entrado sola.» (Emilio Sánchez Liomi / Hoja del Lunes de Gijón)

«A los 20 minutos, el segundo. Rigo sanciona al Granada por falta a Churruca. La saca Valdés y remata Churruca desbordando a Ñito, pero Quini termina mandando la pelota al fondo del marco granadino.» (ROVI / El Comercio)

«A los veinte minutos, avance peligroso de Churruca, a quien le hacen falta, señalada por el árbitro. La lanza Valdés con temple y Pascual empalma un remate por alto, no muy fuerte. Ñito detiene, pero se le escapa el balón, que se introduce en el marco. Cuando Quini remachó empalmando por alto, el gol estaba ya conseguido. (Luego nos dicen que el remate fue de Churruca y no de Pascual*)». (Enrique Prendes EPE / Voluntad)

* Esto tiene su miga, porque Enrique Prendes era el encargado de realizar la crónica para el diario Marca (que salía los lunes, como todos los diarios deportivos), y adjudicó el tanto a Pascual de cara al trofeo Pichichi.

Prensa local granadina

«A los dieciocho minutos, Churruca es objeto de una de las numerosas faltas que le hizo De la Cruz. La bota Valdés hacia Churruca, éste remata a puerta y cuando la pelota pasa sobre la línea de gol, Quini, que había logrado zafarse del marcaje de Barrenechea y Santos, entra con el balón en la red. (¿?)» (Crónica especial de Juan Alcázar* / Ideal)

* Redactor de El Comercio de Gijón

«Y por si fuera poco, a los veinte minutos llegaba el segundo tanto, ya descrito, con fallo garrafal de Ñito, a quien escapó hacia atrás el flojo envío de Churruca, para que Quini materializara e hiciera inútil el intento de Ñito por rectificar su pifia.» (José Luis Codina) / Patria)

En otro párrafo de la crónica se describía el tanto de la siguiente manera: «…y, por si fuera poco el portero canario tampoco estuvo muy afortunado en los dos tantos encajados, el primero en colaboración con Barrenechea, que fue quien le goleó, y el segundo totalmente suyo, pues el disparo de Churruca resultó tan inocente, que el propio extremo izquierdo del Sporting se llevó las manos a la cabeza cuando vio como su compañero Quini remachaba sobre la misma raya de puerta, quizá ya con el balón traspasando la raya, el segundo gol«.

Prensa regional asturiana

«2-0. Falta que saca el Gijón, remate de Pascual. Ñito falla el blocaje y Quini*, por si acaso, empuja el balón cuando ya había traspasado la raya.» (Omicrón II / Hoja del Lunes de Oviedo)

* Nótese que ya esta corregida la grafía del delantero sportinguista.

«En el minuto veinte hay una falta de De la Cruz a Churruca. La ejecuta Valdés que envía hacia Churruca, éste cede a Pascual quien dispara y la pelota se le escapa de las manos a Ñito, oportunidad que aprovecha Quini para fusilar el gol. Dos a cero». (José de Arango / La Nueva España)

«2-0. A los 20 minutos, Valdés saca una falta contra el Granada. Churruca* pica el balón por alto. Ñito no bloca y la pelota entra en la puerta al mismo tiempo que Quini la empuja por si hubiera duda». (Ricardo Vázquez Prada / Región)

* Indicar que en la reseña del choque se indicaba que el tiro había sido de Pascual. Lógicamente las crónicas insertadas en los diarios del martes habían sido confeccionadas con antelación. Lo que se hizo fue anotar la corrección en el apartado de alineaciones, árbitro y goleadores, de donde se ha extraído la descripción del tanto. Reseñar que, pese a que en ésta no queda perfectamente clara la autoría, en el apartado de anotadores se señalaba a Barrenechea en propia puerta, Quini y Churruca como los ejecutores de los tres tantos rojiblancos.

Llama la atención el hecho de que, si como suponemos Omicrón II es Ricardo Vázquez Prada (hay muchas similitudes en sus crónicas), en la Hoja del Lunes de Oviedo el plumilla otorgara el tanto a Pascual, en lugar de al ariete sportinguista, como sí hace en esta oportunidad.

«Obra el segundo de Quini, aprovechando un tiro de Churruca, en el minuto 22«. (Daniel Arbesú DAS / La Voz de Asturias)

Prensa regional andaluza

Los medios que no son de la provincia traen muy poca información y suele ser a través de agencias. Como ejemplo:

«(…) y a los veinte, Quini remachó el segundo en un balón bombeado por Churruca». (Crónica de la agencia Mencheta / ABC Sevilla)

Prensa deportiva nacional

«2-0. Veinte minutos. Falta por la izquierda que saca Valdés y remata Pascual sobre la marcha. Ñito detiene la pelota, pero se le escapa ya dentro de la red, donde Quini termina de remachar el gol.» (Enrique Prendes / Marca) *

* Así, Pascual ha quedado para la historia como el autor del gol de cara al trofeo Pichichi

«A los veinte minutos llegó el segundo tanto local, en un saque franco recogido por Churruca y coronado con un disparo muy fuerte que Ñito atajó, pero sin poder sujetar la pelota, y Quini, con su oportunismo de siempre, anticipándose a la recogida, clavó el cuero en las mallas.» (José de Ceares / As)

«A los veinte minutos, falta a Churruca, que saca Valdés, y el propio Churruca bate a Ñito.» (Maese ALONSO / El Mundo Deportivo)

«A los diecinueve de esta misma parte, Churruca dispara recogiendo el saque de una falta por alto y sin parar batiendo a Ñito, que no consiguió blocar el esférico.» (Piñera / Dicen)

En el semanario Deportes recogen la misma crónica de Mencheta que publicó el ABC sevillano.

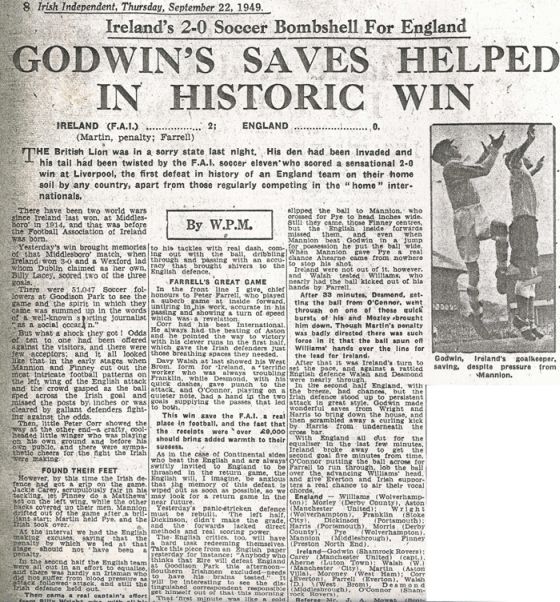

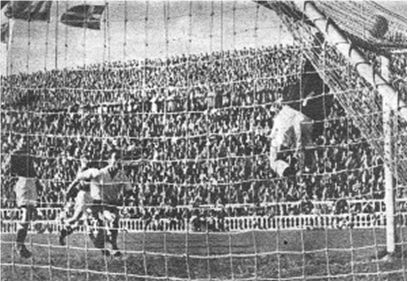

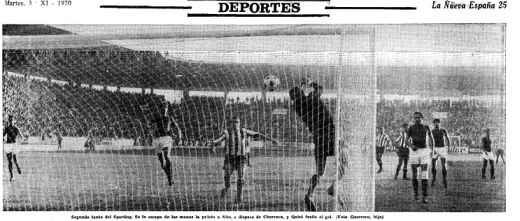

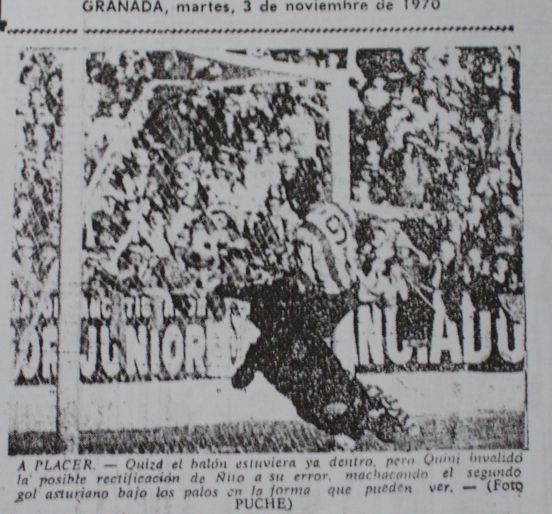

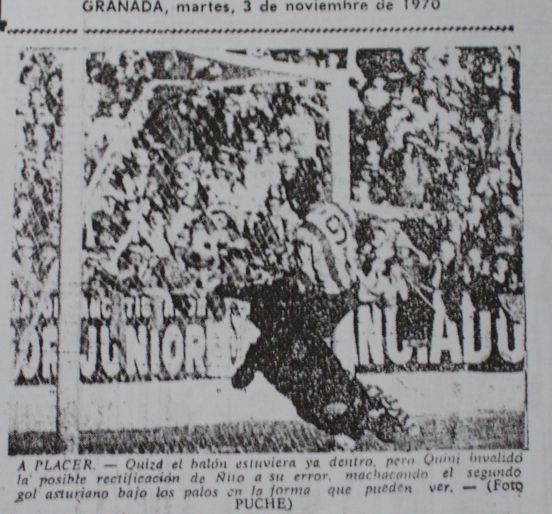

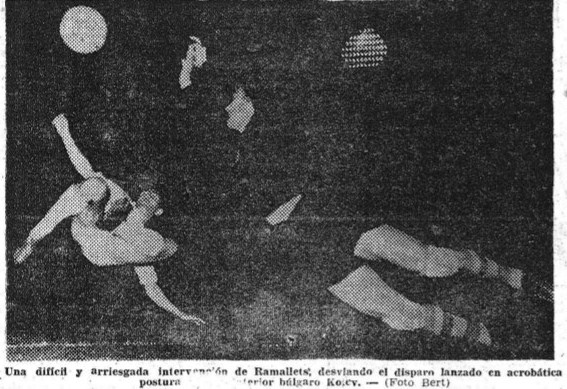

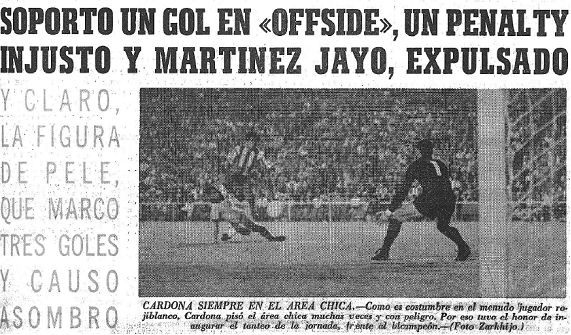

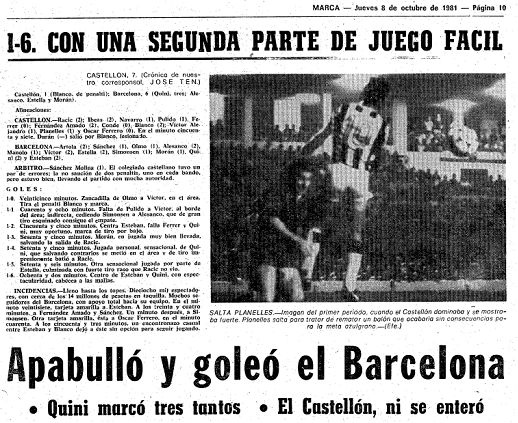

Las fotos del gol ante el Granada en la prensa

Antes (Foto de Guerrero hijo en La Nueva España)

Durante (Foto de Puche en el diario Patria)

Después (Foto de Vegafer. El Comercio)

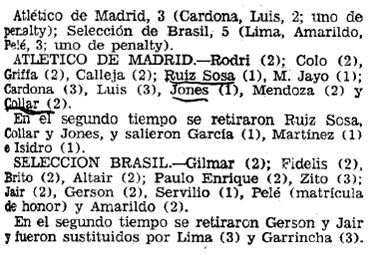

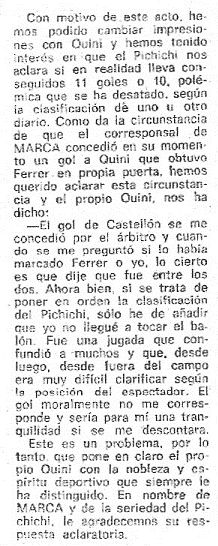

En aquella temporada, la tabla de goleadores (más comúnmente aceptada) quedó como sigue:

|

Temp.

|

|

G

|

Ptdos.

|

|

G

|

Ptdos.

|

|

G

|

Ptdos.

|

| 1970-71 |

Gárate (Atl. Madrid)

Rexach (Barcelona C.F.)* |

17

|

28

28

|

Acosta (Sevilla) Pirri (R. Madrid)* Irureta (Atl. Madrid)

Quini (R. Gijón)* |

13

|

27 29

27

30

|

Uriarte (Atl. Bilbao) |

11

|

28

|

*El asterisco que aparece junto a algunos jugadores denota que se han encontrado recopilaciones en las que el número de goles que se les adjudica varía.

En el caso del goleador asturiano, la diferencia de pareceres podría llevarle a ocupar la segunda posición en solitario de la clasificación (si se le contabilizan dos dianas en el primer choque y una en el segundo), mantenerse en el grupo «perseguidor» (para lo cual cabrían dos posibilidades, en función de si se le adjudican 2 goles en el primer partido y ninguno en el segundo, o bien un tanto en cada uno), e incluso descender a la tercera plaza si únicamente se le otorgara un único tanto.

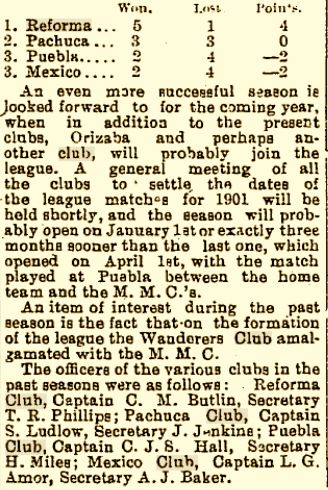

Por lo que se refiere al resto de futbolistas del equipo gijonés que se ven influidos por las distintas versiones de las crónicas, las estadísticas les asignaban tradicionalmente los siguientes valores al final de la campaña:

|

Temp.

|

|

G

|

Ptdos.

|

| 1970-71 |

Paquito (R. Gijón) Pascual (R. Gijón) Churruca (R. Gijón) |

3

1

6

|

17

14

29

|

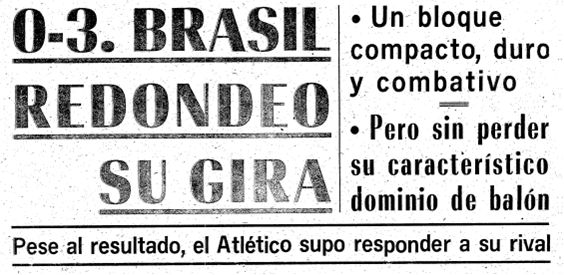

Como curiosidad, exponemos cómo varían los datos de los cuatro jugadores sportinguistas ateniéndonos a lo establecido en las reseñas publicadas en los medios de comunicación asturianos y la prensa deportiva nacional:

|

|

|

|

Hoja del Lunes Gijón

|

El Comercio

|

Voluntad

|

Hoja del Lunes Oviedo

|

La Nueva España

|

Región

|

La Voz de Asturias

|

Marca

|

As

|

El Mundo Deportivo

|

Dicen

|

|

Temp.

|

|

Ptdos.

|

G

|

G

|

G

|

G

|

G

|

G

|

G

|

G

|

G

|

G

|

G

|

| 1970-71 |

Paquito Pascual

Quini Churruca |

17

14

30

29

|

3

0

14

6

|

4

0

13

6

|

3

0

13

7

|

3

1

13

6

|

3

0

14

6

|

3

0

14

6

|

3

0

14

6

|

3

1

13

6

|

3

0

14

6

|

4

0

12

7

|

3

0

13

7

|

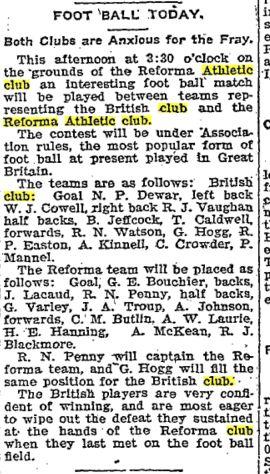

Si tomamos en consideración lo señalado en los periódicos regionales de los equipos contendientes con los rojiblancos, los goles dudosos se distribuirían de la manera que sigue:

|

|

|

Sabadell

|

La Vanguardia

|

Hoja del Lunes Barcelona

|

El Correo Catalán

|

Barcelona Deportiva

|

Ideal

|

Patria

|

ABC Sevilla

|

|

Temp.

|

|

G

|

G

|

G

|

G

|

G

|

G

|

G

|

G

|

| 1970-71 |

Paquito Pascual

Quini Churruca |

1

–

0

–

|

¿?

–

¿?

–

|

0

–

1

–

|

0

–

1

–

|

0

–

1

–

|

–

0

¿?

¿?

|

–

0

1*

0

|

–

0

1

0

|

*El diario Patria adjudicó el tanto a Quini, pero dejó señalado en la crónica que quizá el balón ya estuviese dentro cuando lo remachó el interior sportinguista.

Llegados a este punto cabe preguntarse, en este tipo de situaciones, ¿quién se atreve a ponerle el cascabel al gato?

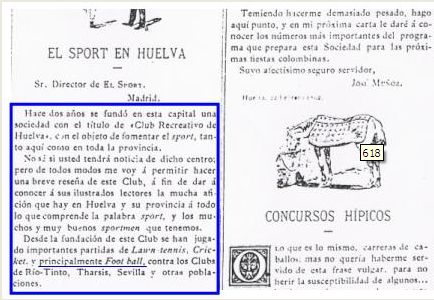

Reforma Athletic Club

Reforma Athletic Club

llevarían a cabo otros tres encuentros entre ambas escuadras, con gran aceptación entre la colonia británica.

llevarían a cabo otros tres encuentros entre ambas escuadras, con gran aceptación entre la colonia británica.