Tandas de penaltis

En las competiciones disputadas mediante el sistema de enfrentamiento a doble partido, el match de desempate fue, tradicionalmente, la fórmula más utilizada para resolver las eliminatorias en que, una vez finalizado su tiempo reglamentario, continuaba la situación de igualdad.

Caso de persistir la misma, durante algunos años se utilizó el recurso de lanzar una moneda al aire como solución salomónica para determinar un vencedor. Afortunadamente, este sistema no perduró y al final de la década de los años 60 se arbitraron dos fórmulas, mucho más deportivas, y que todavía rigen en la actualidad:

- Regla del valor doble de los goles en campo ajeno en caso de empate en el cómputo global de la eliminatoria.

- Lanzamientos desde el punto de penalty, caso de llegarse al final del partido de vuelta con el mismo marcador que en el de ida, y no registrarse goles durante la disputa de una prórroga de 30 minutos.

El origen de las tandas de penaltys cabe atribuirlo al colegiado alemán Karl Wald que en 1970 propuso su uso a la Federación Bávara de Fútbol. En un principio la idea no prosperó pero finalmente fue la propia Federación Alemana de Fútbol quien acabaría aceptándola y con posterioridad también lo harían UEFA y FIFA.

De manera oficial el procedimiento empezó a utilizarse en las competiciones europeas de clubes de la temporada 1970-71. Al respecto cabe señalar que la primera eliminatoria que se dilucidó por este sistema fue la que enfrentó a Spartak Trnava con el Olympique de Marsella en la ronda de Treintaidosavos de Final de la XIII Copa de Ferias. El día 29-9-1970 tras la disputa de la pertinente prórroga, el resultado de (2-0) continuaba en el marcador del Stade Velodrome y como era preceptivo el colegiado portugués Marques da Silva ordenó el lanzamiento de máximos castigos. La victoria sonreiría finalmente al cuadro checo (3-4).

En España la regla entraría en vigor esa misma temporada en el transcurso de la Copa de SE Generalísimo y no se puede decir que las primeras experiencias transcurrieran plácidamente. Todo lo contrario.

Ya en la primera ronda del torneo fue necesario utilizar el nuevo sistema. Fue en las eliminatorias Vetusta-Mirandés y Girona-Baracaldo. En ambas confrontaciones las prórrogas de 30 minutos no alteraron el resultado (1-1) que se había dado también en los partidos de ida y por consiguiente fue necesario dirigirse al punto fatídico. Pero mientras la tanda que otorgó la clasificación al Mirandés transcurrió sin incidencias notables, no puede decirse lo mismo de la que tuvo lugar en el viejo Lasesarre. Era la noche del 28-10-1970.

El colegiado guipuzcoano señor Urturiz ordena lanzar en primer lugar y de manera consecutiva los cinco penaltys al Baracaldo. Sólo dos llegan a la red. Ahora es el turno del Girona. También dos dianas. Igualdad absoluta. Toca, pues, seguir lanzando pero la visibilidad es nula y ante la falta de iluminado eléctrico el árbitro decide interrumpir el desenlace de la eliminatoria dando cuenta de lo sucedido a la FEF.

El máximo organismo, reunido de urgencia, acuerda lanzar nuevas series al día siguiente por la mañana (jueves 29) hasta obtener la calificación de uno de los equipos. Sin embargo el Girona, con los billetes de vuelta en el bolsillo para la noche del miércoles, no acepta la solución propuesta y eleva un escrito de apelación ante el Comité de Competición.

Finalmente la protesta del Girona es tomada en consideración y el Comité señala las 16.00 horas del miércoles 4-11-1970 para dilucidar la eliminatoria autorizando a que el club catalán desplace únicamente a un portero y cinco jugadores para tal evento.

Con Lasesarre lleno (la entrada era gratuita) el club vizcaíno ejecuta en primer lugar sus cinco lanzamientos. El acierto es total. Así pues el Girona deberá afinar todos sus tiros si no quiere verse apeado del torneo.

Sobre la misma portería, y no es baladí poner énfasis en este aspecto, los primeros cuatro lanzamientos del club catalán también llegan a las mallas. No obstante, cuando la emoción alcanza su punto más álgido, Meléndez detiene el postrer tiro de Mir y da la clasificación al cuadro vasco.

Pero si rocambolesca fue la resolución de dicha eliminatoria, no le va a la zaga la que protagonizaron Real Betis Balompié y RCD Espanyol en la ronda de dieciseisavos de final. Tras un soso partido de ida en el Benito Villamarín que finaliza con empate (0-0) el pase a octavos deberá resolverse la noche del 30-4-1971 en Sarriá.

Pero ese día es imposible jugar a nada que se parezca al fútbol. El cielo arroja agua y más agua sobre el terreno de juego hasta convertirlo en una auténtica laguna. Todo apunta a un posible aplazamiento del partido pero, en una decisión más que discutible, el colegiado balear Antonio Rigo Sureda permite finalmente su disputa.

30-4-71 RCD ESPANYOL – REAL BETIS BALOMPIÉ (0-0): Aunque caído en el césped, Lamata (dorsal 9) intenta disputar un balón rodeado de defensas béticos. Obsérvese el lamentable estado del terreno de juego debido a la lluvia.

Los jugadores bastante hacen con mantenerse en píe y al final del tiempo reglamentario el marcador se mantienen inalterado (0-0). La prórroga tampoco varía el score. Tras 210 minutos de confrontación nadie ha sido capaz de marcar un solo gol. Habrá penaltys.

Tras el sorteo pertinente Rigo coge el esférico y se dirige a la portería del Gol Norte del estadio de Sarriá. Le acompañan Bertomeu, portero blanquiazul, y los cinco lanzadores béticos. Los penaltys se tirarán pues de manera consecutiva y no alternada. Pepe González, Machicha, Díaz y Barba aciertan con el gol. Bertomeu sólo atina a detener el disparo de Pachón. El cuarto de la tanda.

A continuación el trencilla balear cruza el campo para dirigirse a la portería del Gol Sur. Es el turno blanquiazul. Lamata acierta con el primero. Solsona y Carbonell fallan el segundo y tercer lanzamiento. Se acabó. El Real Betis Balompié se clasifica para los octavos de final. La cosa no da para más. O si?.

30-4-71 RCD ESPANYOL – REAL BETIS BALOMPIÉ (0-0): Portería del Gol Norte de Sarriá. Bertomeu, meta blanquiazul, encaja uno de los cuatro penaltys que transformó el Real Betis Balompié.

El RCD Espanyol estima que no se ha aplicado correctamente el Reglamento en lo concerniente al procedimiento para ejecutar los lanzamientos de penaltys y eleva un recurso ante la FEF solicitando la repetición de los mismos. La circular federativa que, a tal efecto se redactó para reglamentar este nuevo aspecto del juego, no era precisamente una obra de arte desde el punto de vista gramatical. Textualmente citaba:

«….. si no se hubiera marcado ningún tanto en esa prórroga de treinta minutos, se lanzarán cinco penaltys sobre cada portería, alternadamente y con sorteo previo, para decidir qué equipo comienza y siendo lanzados estos goles de castigo por cinco jugadores distintos, escogidos de entre los que hayan terminado de jugar la prórroga. Las series de cinco penaltis proseguirán si no se decide el resultado en la primera, hasta que uno de los equipos supere al otro».

En declaraciones de Manuel Meler publicadas en La Vanguardia el día 4-5-1971, el presidente españolista exponía el fundamento del recurso:

«Entendemos que el Reglamento estipula que los castigos se tirarán alternadamente, y esto quiere decir un penalty cada equipo, hasta completar la serie, y no cinco seguidos por parte de cada rival ya que ello puede comportar una fuerza psicológica notable. Además esta vez, los penaltys se tiraron por series y sobre porterías distintas, cuando en toda competición se busca que las condiciones sean las mismas para los dos contendientes. Se da además la circunstancia de que, debido a lo embarrado del terreno de juego el equipo que gozaba de un terreno más seco en los alrededores de la portería gozaba de cierta ventaja. En la segunda de las porterías donde se lanzaron castigos (Gol Sur donde lanzó el RCD Espanyol) allí lanzó el lodazal era tan grande que Rigo tuvo que contar los pertinentes pasos para señalizar el punto de penalty».

A medio camino entre la confusa redacción de la normativa y al tratarse de una modalidad recién implantada, la FEF tenía ante si una patata caliente ya que la reclamación del RCD Espanyol se apoyaba en la reglamentación que a tal efecto establecía la UEFA.

El máximo organismo europeo redactó en Agosto de 1970 una circular que regulaba este aspecto del juego. Sus dos primeros puntos citaban textualmente:

-

El árbitro elegirá la portería sobre la que serán lanzados los penaltys.

-

Cada equipo ejecutará cinco penaltys. Ambos conjuntos se alternarán en la ejecución.

30-4-71 RCD ESPANYOL – REAL BETIS BALOMPIÉ (0-0): Portería del Gol Sur de Sarriá. Rigo Sureda observa atento el disparo de Solsona. Es el segundo intento blanquiazul y será detenido por Vilanova.

Pero el fallo fue contrario a los intereses del club blanquiazul. En su reunión del día 5-5-1971 y, entre otros acuerdos, el Comité de Competición de la FEF decidió desestimar el recurso presentado por el RCD Espanyol argumentando lo siguiente:

«Visto el recurso presentado por el RCD Español de Barcelona, con respecto al resultado del encuentro de Copa del Generalísimo contra el Betis de Sevilla decidido por penales al terminar el tiempo reglamentario con empate, el Comité de Competición resuelve que, analizadas en su conjunto las normas reglamentarias, y aun cuando pueda haberse considerado que se prestaban a confusión, al estudiar la interpretación armónica del caso, siempre se alude a series de cinco penales y, en conclusión, se considera que la verdadera intervención de la frase de alternar los penales se considera siempre como serie, quedando en consecuencia desestimada la reclamación. Sobre este particular se recuerda que en esta misma competición de la Copa del Generalísimo, en ocasión del partido Baracaldo-Gerona se jugó así el desempate en dos series de cinco penales y al interrumpirse su desarrollo por falta de luz, al día siguiente se volvió al mismo campo de juego para decidir en una nueva serie de penales el desenlace de la eliminatoria».

Sin entrar a valorar los aspectos jurídicos de la resolución si convendría, antes de finalizar, efectuar algunas reflexiones:

-

La normativa de la FEF no estaba armonizada con la establecida por la UEFA. Nótese que, cuando menos, el organismo europeo especificaba claramente la utilización de utilizar UNA SOLA portería para realizar los lanzamientos y la FEF empleaba el ambiguo término «…. sobre cada portería …»

-

El Comité de Competición en la resolución del recurso utilizó, a modo de jurisprudencia, lo acaecido en la eliminatoria Baracaldo – Girona, citando a tal efecto que en Lasesarre los penaltys se tiraron en series consecutivas y no de manera alternada. Siendo cierto este aspecto en cuanto al orden de las series, no lo es menos que en el estadio vizcaíno, el colegiado permitió que los penaltys se lanzaran sobre LA MISMA PORTERÍA, cosa que el señor Rigo Sureda no hizo en Sarriá.

30-4-71 RCD ESPANYOL – REAL BETIS BALOMPIÉ (0-0): Carbonell acaba de errar el tercer penalty blanquiazul. El Real Betis Balompié acaba de clasificarse para los octavos de final y sus jugadores lo celebran alborozados sobre el impracticable césped del estadio de la carretera de Sarriá.

Como se puede ver. Un verdadero embrollo del que el RCD Espanyol salió malparado. La Junta Directiva del club blanquiazul no prosiguió con sus apelaciones y el Real Betis Balompié siguió adelante en la Copa. No llegaría muy lejos. En octavos de final le eliminaría el Valencia CF. Aquella temporada los blanquiverdes militaban en 2ª División y su gran objetivo no era otro que el ascenso a la 1ª División, hecho que acabarían consiguiendo con cierta holgura.

Con el tiempo también se acabaría consiguiendo que las tandas de penaltys se ejecutaran tal y como hoy se viene efectuando. Curiosamente como el RCD Espanyol argumentaba en su recurso y que no era ni más ni menos que como ya en 1970 estipulaba la UEFA.

Sabemos que además de Pérez, otro jugador tuvo que ir a la Casa de Socorro con alguna herida y que otros jugadores sevillistas eran abofeteados conforme se acercaban a las bandas para disputar el balón.

Sabemos que además de Pérez, otro jugador tuvo que ir a la Casa de Socorro con alguna herida y que otros jugadores sevillistas eran abofeteados conforme se acercaban a las bandas para disputar el balón.

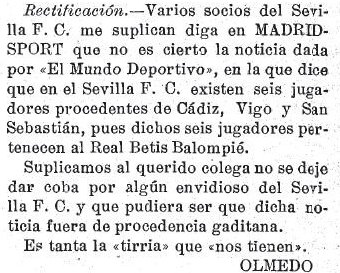

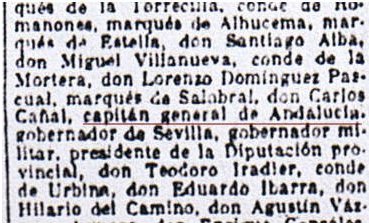

Hemos de reseñar que verdaderamente no sabemos a qué se refiere cuando habla del Sevilla FC de aristocrática sociedad, cuando en realidad la aristocrática era la sociedad balompedista, tal y como podemos comprobar en otra crónica de la época, donde vemos quién compone la junta directiva del Betis tan solo 3 años antes:

Hemos de reseñar que verdaderamente no sabemos a qué se refiere cuando habla del Sevilla FC de aristocrática sociedad, cuando en realidad la aristocrática era la sociedad balompedista, tal y como podemos comprobar en otra crónica de la época, donde vemos quién compone la junta directiva del Betis tan solo 3 años antes:

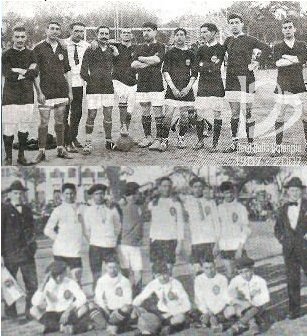

Tenemos por un lado la confirmación en una edición del periódico deportivo «Marca» de 1958, en la que efectivamente se dice que es el equipo infantil bético de la época, pero en ningún caso que fuese la de la alineación del partido del que hablamos. Esta es la única referencia existente sobre esa foto. Por otro lado los alrededores no corresponden a los del campo del Mercantil sevillista, siendo realizada posiblemente en el campo de la Enramadilla bético.

Tenemos por un lado la confirmación en una edición del periódico deportivo «Marca» de 1958, en la que efectivamente se dice que es el equipo infantil bético de la época, pero en ningún caso que fuese la de la alineación del partido del que hablamos. Esta es la única referencia existente sobre esa foto. Por otro lado los alrededores no corresponden a los del campo del Mercantil sevillista, siendo realizada posiblemente en el campo de la Enramadilla bético.

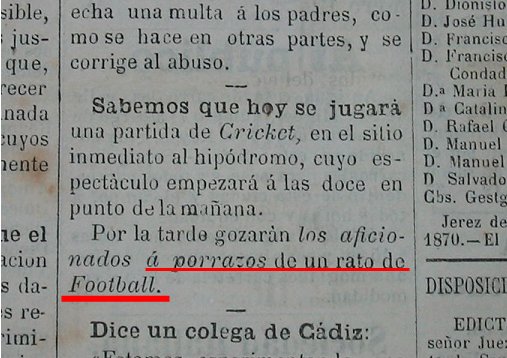

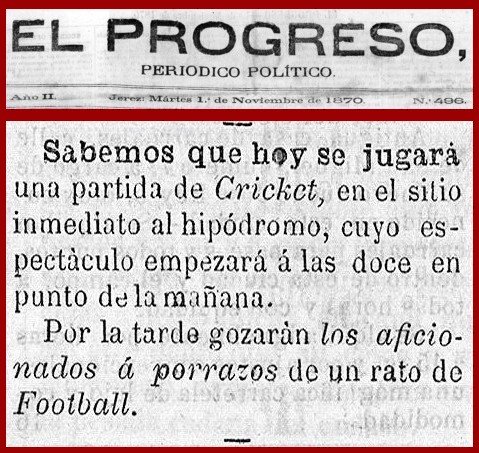

También tenemos noticias, de 1873, de su práctica en Río Tinto, pero si tenemos en cuenta lo expuesto en esta revista en «Jerez de la Frontera 1870: ¿Football o Rugby?» (nº 5, diciembre 2009) , sin quitar una coma, habrá que tenerlo en cuenta para la localidad minera.

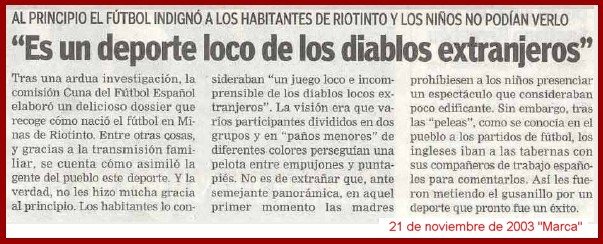

También tenemos noticias, de 1873, de su práctica en Río Tinto, pero si tenemos en cuenta lo expuesto en esta revista en «Jerez de la Frontera 1870: ¿Football o Rugby?» (nº 5, diciembre 2009) , sin quitar una coma, habrá que tenerlo en cuenta para la localidad minera. El diario «Marca» se hizo eco de lo expuesto por la comisión «Cuna del Fútbol Español», donde se dice que «perseguían una pelota entre empujones y puntapiés» o «que las madres prohibiesen a los niños presenciar un espectáculo que consideraban tan poco edificante«.

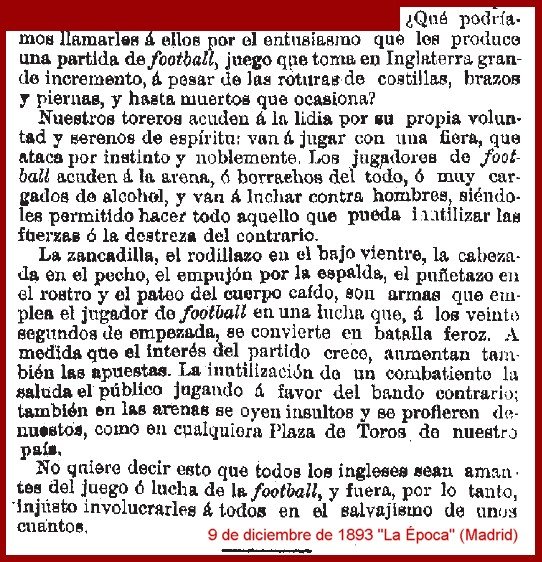

El diario «Marca» se hizo eco de lo expuesto por la comisión «Cuna del Fútbol Español», donde se dice que «perseguían una pelota entre empujones y puntapiés» o «que las madres prohibiesen a los niños presenciar un espectáculo que consideraban tan poco edificante«. La FIFA nos aclara en su libro «FIFA 1904-2004. Un siglo de fútbol«, el porqué de estos malos entendidos:

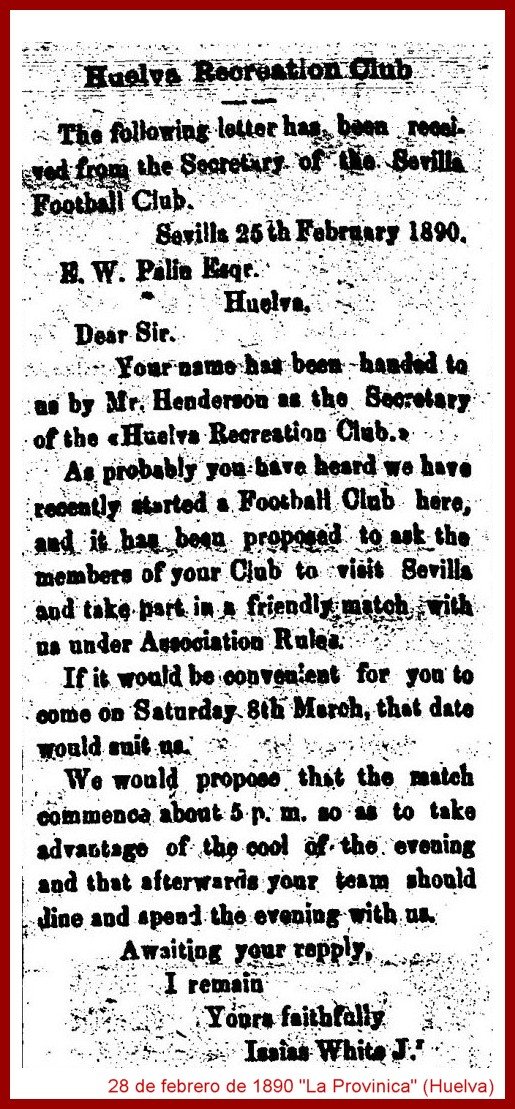

La FIFA nos aclara en su libro «FIFA 1904-2004. Un siglo de fútbol«, el porqué de estos malos entendidos: El Sr. Palin es quien decide informar de la carta recibida del Secretario del «Sevilla Football Club», Isaías J. White.

El Sr. Palin es quien decide informar de la carta recibida del Secretario del «Sevilla Football Club», Isaías J. White.

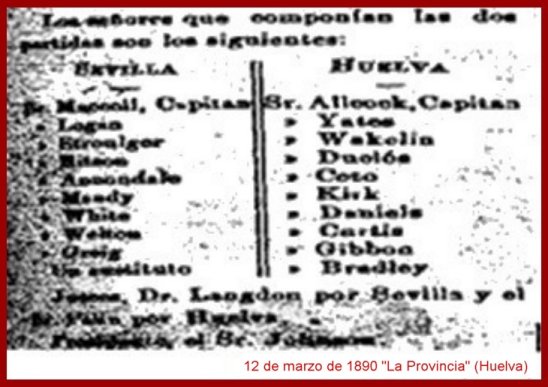

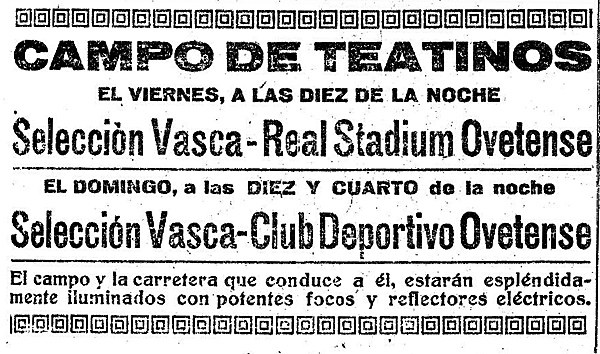

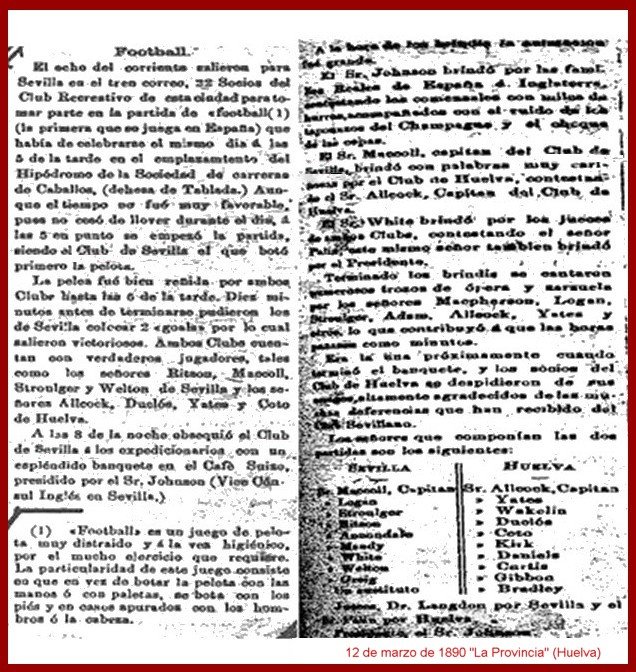

A las 8 de la noche obsequió el Club de Sevilla a los expedicionarios con un espléndido banquete en el Café Suizo presidido por el Sr. Johnson (Vice Cónsul Inglés en Sevilla).

A las 8 de la noche obsequió el Club de Sevilla a los expedicionarios con un espléndido banquete en el Café Suizo presidido por el Sr. Johnson (Vice Cónsul Inglés en Sevilla).