El Escándalo de los falsos oriundos: Antecedentes

Hasta hoy no se ha abordado con la amplitud, profundidad y el imprescindible soporte documental, aquel escándalo que con el balón de por medio abochornara no sólo a nuestro fútbol, o a los órganos supranacionales del deporte rey, sino a las más altas instancias políticas de un país que por fin empezaba a no ver en Europa al enemigo. Aquella podredumbre, de la que tantos obtuvieron pingües beneficios, fue urdida por una tribu de chamarileros futbolísticos sin otra ética que la del “a mí me las den todas”, con la imprescindible colaboración de funcionarios corruptos al otro lado del océano, y presidentes o juntas directivas de distinto pelaje por nuestros pagos. El desinterés de una, o unas Federaciones futboleras empeñadas en mirar hacia otro lado por no herir susceptibilidades, hizo el resto, hasta embadurnar con toneladas de mugre y una acre pestilencia al ministerio de Asuntos Exteriores, y por ende a su Secretaría Consular. Primero se quiso tapar la polvareda bajo alfombras de Crevillente o Arraiolos, entonces muy comunes en los despachos oficiales. Pero era tan fuerte el hedor, y tanta la miseria, que ni abriendo de par en par las ventanas desaparecía el rastro de putrefacción. Los medios informativos, tímidamente primero, puesto que imperaba la censura previa, y con sumo cuidado tras promulgarse la Ley de Fraga -toda vez que facultaba el secuestro de ejemplares en los quioscos-, pasaron medio de puntillas sobre una cuestión que hubiese dado para titulares de triple cuerpo. Y aun así, las cosas se contemplaban en función de filias y fobias, haciéndose eco de notas de prensa emitidas por el club local, o enarbolando el “y tú más”, si la gatera quedaba lejos o no se vislumbraba un burladero.

En las escasas ocasiones que todavía se recuerdan esos hechos, suele citarse como detonante del escándalo aquella inoportuna sinceridad del paraguayo Irala, cuando al ser presentado ante los periodistas como futuro jugador del Barcelona, asegurase haber sido internacional en su país. De inmediato, uno de los concurrentes puso voz a lo que todos pensaban: “¿Cómo que internacional con Paraguay? Entonces no puede fichar por ningún club español. La actual normativa lo prohíbe”. Así era. Con el portillo importador cerrado a cal y canto para nuestro fútbol, ni siquiera los descendientes de españoles llegados con pasaporte de nuestro país podían competir como profesionales, si hubieran vestido otra camiseta internacional. Incluso si lo hicieron en categoría juvenil. El desastre de “la roja” en el Campeonato Mundial de Chile (1962), sumado a la nueva normativa FIFA, según la cual ningún futbolista podía ser internacional con más de una selección, indujo a la Delegación Nacional de Deportes a incorporar dicha cláusula, con el propósito de beneficiar a nuestro equipo nacional. Pero Irala, demasiado buen chico, o malísimamente aleccionado, se mantuvo firme: “Pues he sido internacional varias veces”. Añadiendo, tras un breve suspense: “Internacional, lo mismo que otros…”

Ponía en solfa lo ya sabido para entonces: que más de dos, de cinco, e incluso de diez “oriundos”, nunca debieron haber recibido el pláceme federativo para fichar por nuestros clubes. Que las certificaciones expedidas en Buenos Aires, Paraguay, o en menor medida Montevideo, tenían el mismo valor que un doblón de chocolate.

Ante tan directa confesión, la R.F.E.F. no tuvo otro remedio que denegar su ficha, propiciando la cólera del club catalán. Y a día de hoy, según la historiografía azulgrana, la contratación del abogado Roca Junyent, más adelante uno de los padres de nuestra Constitución, así como político de relieve hasta el rejonazo mayúsculo que sufriera en las urnas su nuevo proyecto político, habría desencadenado una tormenta de proporciones imprevistas. Algo que no es del todo real, conforme se expondrá, llegados a ese punto. Y es que para entonces, la Real Federación Española de Fútbol estaba muy al tanto acerca del ínfimo valor de certificaciones sobre ausencia de entorchados internacionales. Más aún, conocía de sobra que no todos cuantos llegaban mostrando a los fotógrafos un flamante pasaporte español, lo obtuvieron sin servirse de pagos bajo mano, atajos e internadas por extraños vericuetos.

Pero no anticipemos acontecimientos. Antes, como instrucción imprescindible del rompecabezas, vaya un sucinto cuadro sinóptico sobre los distintos cambios normativos en materia de futbolistas extranjeros.

| Año | Medida / normativa (resumen) |

|---|---|

| 1911 | Después de la polémica generada durante el Campeonato de España (Copa) por la alineación de varios ingleses en el Athletic Club bilbaíno, la FEF prohíbe en los torneos oficiales la actuación de extranjeros no inscritos con medio año de antelación. |

| 1926 | Pese a legalizarse el profesionalismo, los extranjeros con menos de 2 años de residencia en España tienen prohibida la participación en cualquier campeonato oficial. Sólo se respetan los derechos adquiridos. |

| 1933 | La Asamblea general de la FEF autoriza, a partir de la temporada 1934-35, la actuación de 2 extranjeros por club. |

| 1949 | Como consecuencia del convenio establecido entre España y Argentina, se concede a los futbolistas de ese país el derecho a participar en los torneos de Copa. Igualmente, y durante un periodo de 3 años, cada club puede incluir a 2 jugadores argentinos sin ocupar plaza extranjera. Aunque España no estuviese para dispendios, la licencia importadora aprobada en 1933 mantenía su vigencia. |

| 1951 | El elevado número de foráneos presentes ya en nuestras competiciones lleva a la FEF a limitarlos a la 1ª división, en un número nunca superior a 4, de los que sólo 2 podrán alinearse simultáneamente en la Liga y ninguno en la Copa. |

| 1953 | La D.N.D. prohíbe el fichaje de más extranjeros, aunque respeta hasta su extinción los contratos vigentes. Se contemplan 3 excepciones para Real Madrid y Barcelona en el asunto de Di Stéfano, así como para el R. C. D. Español y Real Valladolid. Aunque se haya repetido machaconamente que el holandés Wilkes también se viera beneficiado, no fue el caso. Su admisión obtuvo el pláceme con anterioridad. |

| 1956 | Se levanta la prohibición importadora, limitándola a 2 extranjeros por club, de los que por lo menos uno habrá de ser sudamericano. |

| 1962 | El desastre de la selección en el Mundial de Chile supone la prohibición importadora a partir de la campaña 64-65. Los contratos de futbolistas foráneos con vencimiento a partir del 30 de junio de 1965 no podrían ser renovados. |

| 1973 | Juan Gich, Delegado Nacional de E.F. y Deportes, autoriza la contratación de 2 extranjeros por club en 1ª y 2ª división, a partir de la temporada 73-74, aunque sólo se alinearán en el Campeonato de Liga. A partir de 1977 pudieron jugar también la Copa. |

| 1987 | Se eleva a 3 el número de no españoles por club. |

| 1991 | Nueva ampliación de cupo hasta 4 foráneos por club. |

| 1996 | La Sentencia Bosman equipara a los futbolistas comunitarios con los españoles, por cuanto se refiere a derechos de contratación y alineación. Pese a ello, cada club de 1ª y 2ª podrá contar con 6 futbolistas extranjeros no comunitarios, de los que un máximo de 4 podrá coincidir sobre el césped. |

| 1999 | El sindicato de futbolistas (AFE), la patronal (LNFP) y el Consejo Superior de Deportes pactan reducir el número de extranjeros, conforme propugnaba la FEF. A partir de la temporada 2000-01 y hasta el ejercicio 2004-05, se recortan progresivamente esas fichas de este modo en 1ª división: 2000-01, 5 licencias permitidas y 3 alineaciones simultáneas; 2001-02 al 2003-04, 4 licencias y 3 alineaciones; 2004-05, 3 licencias. En 2ª división 4 licencias y 3 alineaciones simultáneas la campaña 2000-01; 3 licencias en el Campeonato 2001-02; 3 licencias y 2 alineaciones simultáneas la edición 2002-03; 2 licencias desde 2003 hasta 2005. Todo ello sin ninguna limitación para súbditos de países pertenecientes a la CEE o asimilados a efectos de la legislación laboral ordinaria. |

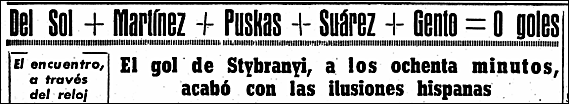

El Mundial de Chile, primera comparecencia española en una fase final tras el 4º puesto logrado por Ramallets, Basora, Puchades, Gonzalvo, Zarra y compañía, doce años antes en Brasil, recibió a una selección nacional “reforzada” con Ferenc Puskas (húngaro), José Emilio Santamaría (uruguayo), Eulogio Martínez (paraguayo) y Alfredo Di Stéfano (argentino), todos ellos españolizados, fuere por gracia franquista, o en el caso de Santamaría acreditando ancestros españoles. España no pudo pasar de la primera fase, tras caer en Viña del Mar ante Checoslovaquia y Brasil, por 0-1 y 1-2, respectivamente, y derrotar a México con un raquítico 1-0. Di Stéfano, a quien ya empezaban a notársele los años, ni siquiera llegó a vestirse de corto, aquejado de la persistente lesión con que cruzara el charco, y un árbitro vendido, según demostrase la propia prensa carioca, depurado luego por la Federación de su país y autor de la anulación de un tanto que hubiera puesto las cosas muy difíciles a la “canarinha”, bien pudieron tener su parte en la decepción. De cualquier modo, España se clasificó última en su grupo e hizo las maletas el 7 de junio de 1962.

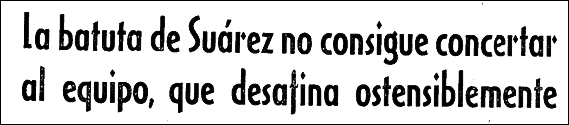

Por no variar, muchas campanas habían repicado antes de tiempo. Ese “chauvinismo” que tan fácilmente parece cruzar los Pirineos… Aunque, siquiera por una vez, el equipo nacional contaba con numerosas perlas: Luis Suárez, posiblemente el mejor organizador de juego europeo. José Emilio Santamaría, elegantísimo y entre los mejores del mundo en su puesto. Joaquín Peiró, un galgo tenaz, que como Paco Gento estaba en condiciones de desarbolar a cualquiera jugando al contraataque. Jesús Garay o Juan Segarra, serenidad y clase en el eje defensivo. Luis Del Sol, pulmón inagotable para la zona ancha. Puskas, que a sus 35 años seguía haciendo gala de un cañón en su pierna izquierda y aquel sprint de seis metros en el área, con el que parecía burlarse de sus marcadores. Enrique Collar, inmejorable relevo para el cántabro Gento. Adelardo, un meritorio que a la postre iba a ser el más destacado. Eulogio Martínez, a quien colgaron el remoquete de “Abrelatas” por su capacidad para encontrar intersticios en cualquier muralla… El caso es que, pese al previo revuelo de campanas, o quizás precisamente por tanta algarabía anticipada, ni en la Delegación Nacional de Deportes, ni desde “la superioridad”, se quiso andar con paños calientes, asumiendo el fracaso. Distintas voces, en cambio, señalaron a “los extranjeros” como parte del problema, a partir de la decepción inicial ante Checoslovaquia. Tanto desde la prensa escrita, como a viva voz, en las emisiones radiofónicas, hubo una rara unanimidad:

“Se hundieron todas las líneas, menos el portero”. “Faltos de mordiente, sin esa acometividad que siempre caracterizó a la selección”. “El seleccionador se queja del superprofesionalismo de algunos españoles, afirmando sin tapujos: Eso de la furia es ya un tópico”. “Martínez (refiriéndose a Eulogio, el paraguayo nacionalizado), pesado, torpe, no encontró nunca sitio para el disparo, olvidando, además, a sus compañeros”. “Vulgaridad y fracaso de la delantera de millones”. “Aunque el partido contra Méjico se ganó en el último minuto, y pese a que en el primer tiempo e incluso en parte del segundo estábamos seguros de la victoria española, llegó un momento en que perdimos toda esperanza. La candorosa inocencia de nuestra delantera en cuantas ocasiones tuvo para marcar -que fueron muchas-, nos habían decepcionado de tal manera que ya nos conformábamos con el empate, como mal menor”. “En estas citas extraordinarias, han de sentirse los colores, y no todos lo hicieron de igual modo”. “Brasil puso la clase, Adelardo el tesón, la ilusión. Otros parecieron tomárselo como un trámite”. O “¿No cabría preguntarse cuántos jugadores españoles quedan reducidos a la medianía, porque tantos extranjeros como cada año llegan, les quitan el sitio?”.

El deportivo “Marca” incluso abrió una encuesta para sus lectores en el número del 9 de junio, encabezada por esta entradilla: “No se trata de hacer leña del árbol caído; se trata de averiguar por qué ha caído el árbol. La selección española se llevó a Chile las grandes esperanzas de todos los aficionados. Por esta vez no parecía que el milagro fuese el único punto de apoyo a las posibilidades del equipo nacional. Parecía, en cambio, que las ilusiones tenían un positivo y real fundamento. Sin embargo, ya conocen ustedes en qué ha quedado la aventura. Alguna causa tiene que haber, pues, para que ese árbol de la esperanza y la ilusión se haya venido estrepitosamente abajo. Vamos a contrastar el panorama desde todos los ángulos, sondeando todas las corrientes de opinión, desde la del puro y simple aficionado, sin otros intereses creados que los de su corazón, hasta la experta de los técnicos en la materia. Hemos elegido un personaje representativo de cada una de esas vertientes que flanquean el fútbol español. A ellos les iremos planteando las cuatro preguntas de nuestro cuestionario. Consideramos que en ellas está centrado el problema”.

Los primeros en ofrecer su opinión fueron el entonces popular actor de cine y teatro José Bódalo, cuya devoción balompédica era sobradamente conocida(1), Ramón Gabilondo, en su día también seleccionador, y un celebrado preparador físico, técnico “colchonero” y, casualidad o no, meses después nuevo seleccionador nacional, bajo cuya batuta “la roja” habría de conquistar el campeonato de Europa (1964), derrotando a la URSS en el estadio Santiago Bernabéu por 2-1: José Villalonga.

El cuestionario que por aquellos días animase tantas tertulias de café o mostradores de taberna, era éste:

1.- ¿Cómo juzga usted la actuación española en el Mundial de Chile?

2.- ¿Qué causas determinan, en su opinión, que la ejecutoria de la selección no corresponda a la de los clubes en los Torneos internacionales?

3.- ¿Se han cometido errores graves en la preparación y selección del equipo nacional? En caso afirmativo, ¿cuáles?

4.- ¿Qué soluciones sugiere usted para el fútbol representativo español?

Si como tantas veces se ha dicho, cada aficionado al fútbol encierra en su pecho a un frustrado entrenador, muchos, pero que muchos españolitos de a pie, debieron pasarlo en grande.

El vespertino “Hierro”, por su parte, cerraba así un articulito bastante crítico, reproducido en otros medios falangistas:

“Con todo, la culpa no es de H. H., ni de H. C., ni de las figuras. Reside en la desorbitación total de la selección. Ha jugado España contra enemigos fáciles, demasiado fáciles y, claro, se ha pensado que éramos los mejores. Y también estamos tan acostumbrados a valorar el fútbol por millones de pesetas, que no nos hemos dado cuente de que también los “otros” juegan, mientras el fútbol en España, dormido, se mece alegremente en esas cifras de muchos ceros”.

“El Correo Catalán”, apuntando también de pasada a las estrellas millonarias del esférico, envidia de tantos compatriotas con 3.500 ó 4.000 pesetas de salario mensual, lanzaba sus venablos contra Helenio Herrera, tal como hiciese cuando se barajara su nombre para dirigir desde el banquillo a la selección. Y arreaba fuerte desde el principio:

“Durante todo el tiempo de preparación guardamos -si vale la palabra- patriótico silencio. Ahora, después del desgraciado papel de nuestra selección, cuando está todo liquidado, es lógico que expresemos nuestra repulsa a una rara política. No es cebarnos con el vencido -porque hay muchas formas de perder-, cuando antes advertimos lealmente, con palabras de los propios italianos… de cuyo país llegó pimpante el señor Herrera, con un contrato de mil duros diarios en el bolsillo.

Herrera, se ha dicho, fue llamado para la selección nacional porque era el entrenador ideal para un torneo breve. Afirmación gratuita e inconsistente. ¿Qué ha hecho el señor Herrera en dos años? Ha guiado al Inter, llevándolo hasta el extremo de sus fuerzas, vaciado de energías, incapaz de reaccionar en la fase más importante y decisiva del campeonato. Si se ha pensado en atribuir un mérito a Herrera, porque ponía rápidamente en forma, se le atribuía en realidad una grave condena técnica. (…) Herrera ha comenzado a trabajar al principio de la temporada con hombres frescos, que llevaban por lo menos dos meses de vacaciones. Al revés, de cara al campeonato del mundo, nos encontramos con hombres probados, agotados, hundidos por una temporada durísima. La preparación debía ser distinta, pero Herrera es un entrenador que no conoce el punto medio.

Y todo ha ocurrido como se esperaba. Primer culpable este señor de sainete, anacrónico y dicharachero, al que sólo falta el hongo, el pañuelo de seda blanca al cuello y el “amos anda” para ser un personaje de Arniches, que fue nombrado seleccionador nacional arrancándole del nirvana de su negocio, donde moraba desconectado de la actualidad futbolística. Él fue quien montó un equipo de superprofesionales y de semiextranjeros, con más años que los pensionistas de I. N. P., válidos para un club en competiciones largas, porque su clase es indudable, pero sin el corazón que se necesita para defender un pabellón deportivo nacional. Él fue quien lo impuso, creyendo, contra la opinión de los sensatos, que era un hombre para competiciones cortas. ¿Cómo se iban a galvanizar unos hombres que sólo piensan en millones, y que no podían tomarse en serio, por tener ya la sensibilidad endurecida, los trucos psicológicos del famoso preparador? Lo que hizo fue dejar sin aliento a los más veteranos, que en el primer partido contra Checoslovaquia echaron los bofes sobre el terreno de Viña del Mar, intentaron una resurrección ante Méjico, ganando de milagro en los últimos segundos, y quisieron demostrar ante Brasil, en el momento heroico del ¡ahí queda eso!, que con el corazón aún se podía quedar como un señor.

Helenio Herrera es hombre de inicios de competición, cuando los jugadores, con las vacaciones recién terminadas, pueden ser estrujados libremente. Helenio Herrera tenía que fracasar con hombres cansados por la Liga, la Copa, la Copa de Europa, la de Ferias y la Recopa”.

Aquella crítica demoledora concluía sin rebajar el tono, apuntando sin citarlo hacia Benito Picó, el máximo responsable federativo, al fin al cabo quien autorizara la designación de H. H. como seleccionador mundialista, y a la silueta de Pablo Hernández Coronado, jefe de expedición y mano a mano con “El Mago” autor de la lista de seleccionados:

“¿Conservadurismo? ¿Por qué no? Del Sol, 40 millones. Suárez, 25 millones. Gento, los que quieran. Y Puskas y Eulogio Martínez… convertido además en fantasma por el “metrecalesco” Herrera.

Porque a tiempo dimos la voz de alarma, ahora escribimos así. No somos de los que sienten el honor nacional ofendido. Pero sí el deportivo, que también merece sus respetos. Ahora, a las palabras catastróficas que también empiezan por hache, como huracán, hecatombe, hidropesía, hachazo, hemorragia, hipocresía y horca, tendremos que añadir las de Hernández (Coronado) y Herrera (Helenio). Se han ganado a pulso un lugar entre las mismas”.

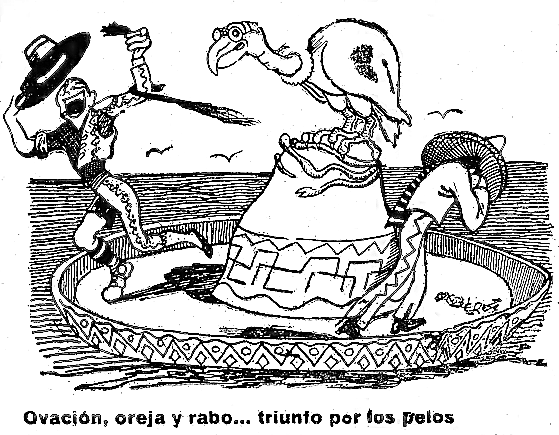

La euforia con que este viñetista ilustrase el triunfo ante México, apenas duró 72 horas. El suplente de Pelé habría de consumar la desilusión que algunos medios ya anticiparan.

Tan sólo un apunte sobre Hernández Coronado, autoridad sin parangón en nuestro fútbol desde los años 20 hasta el inicio de los 70. Futbolista pleistocénico, federativo, ponente en las asambleas que dieron paso a la declaración del profesionalismo; secretario técnico, periodista chispeante, socarrón y a menudo hiriente; seleccionador nacional en dos ocasiones y media, contando su papel en Viña del Mar, y autor de una frase tan provocadora como ingeniosa, después de caer derrotado como seleccionador ante el equipo portugués: “Acabo de pasar a la historia como primer seleccionador que perdió contra Portugal”. Su talento, capacidad crítica y finura humorística, quedó reflejada en el libro “Cosas del fútbol”, que entregara a la imprenta en 1955. Casi un tratado filosófico entre broma y de veras, radiografiando al mundillo del balón. Páginas todavía vigentes, pese al tiempo transcurrido y lo mucho que en apariencia ha evolucionado el universo balompédico.

La diatriba venía servida en bandeja y, para colmo, obviamente sin pretenderlo, nuestra selección había puesto a chirriar la alarma en el seno de la FIFA. ¿Qué era eso de que Santamaría compitiera primero en un Mundial como uruguayo, y luego como español? Di Stéfano, Puskas y Eulogio Martínez también habían sudado dos camisetas distintas en competiciones internacionales. Y puestos a rizar el rizo, Kubala, otro con parada y fonda en España, los había superado representando a tres países. Si no se ponía coto al compro-cambio-vendo de banderas, cualquier nación rica o manirrota acabaría conformando equipos imbatibles, adquiriendo primero y nacionalizando después, a cuantos astros del cuero se les antojara. De modo que hallándose aún la pelota en juego, tuvieron lugar filtraciones anticipando que en el futuro la barra libre iba a cerrarse con doble candado.

Hubo, como es natural, discrepancias en los países abiertos a la importación futbolística. E incluso entre quienes nutrían aquel tráfico. Léase clubes sudamericanos, de Paraguay, Uruguay, Argentina, Perú o Chile, acostumbrados a cuadrar balances empaquetando hacia Europa a sus más firmes valores. Aunque por cuanto respecta a la opinión pública nacional, en buena medida dirigida desde los medios informativos, el aplauso resultó poco menos que unánime. Algunas destacadas figuras jurídicas ofrecieron su opinión respecto a si cabía o no en la legalidad el proyecto de la FIFA. El malagueño Antonio Guerrero Burgos, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Madrid, abogado en ejercicio, conferenciante, publicista y jurídico militar, fue uno de ellos. Y no podía mostrarse más partidario de poner coto al mercadeo:

“A ese respecto se ha dicho que el ordenamiento jurídico inglés no puede estimar que son súbditos de su graciosa majestad todos los hombres altos, rubios, que suelen fumar en pipa y tomar el té a las cinco. De igual modo, nuestro ordenamiento no puede considerar españoles a todos los hombres morenos, de mediana estatura, generalmente con mal genio, que cenan tarde y dicen “tacos”. Ni el italiano, a futbolistas de reconocida valía internacional. La nacionalidad no puede constituir una ficción jurídica, ni la nacionalización adquirirse en fraude de Derecho Internacional. Puede servir de ejemplo el caso del alemán Notteboh, residente en Guatemala, donde gozaba de importantes bienes, que en 1938, previendo la posibilidad de un estallido bélico en su país, y las inevitables consecuencias pecuniarias para él, puesto que se movía en el ámbito de influencia estadounidense, obtuvo la nacionalidad de Liechtenstein. No obstante, pese a ese cambio, al considerársele enemigo le fueron confiscadas sus propiedades. Concluida la guerra se produjo la reclamación diplomática de Liechtenstein a Guatemala, resuelta por el Tribunal Internacional de Justicia al sentenciar que la nacionalidad ha de ser efectiva; que no basta la naturalización, y en consecuencia aceptaba las medidas impuestas por el gobierno guatemalteco. Dicho de otro modo, es necesario que existan vínculos reales con el país de origen. Desde tal perspectiva, carecen de cabida no ya los oriundos, sino los hijos de padres españoles pertenecientes a la cuarta generación con residencia en el exterior. De manera que la todavía vigente normativa impuesta por la FIFA, no sólo resulta anacrónica, sino en extremo generosa. Existen problemas como la doble nacionalidad, la nacionalidad materna, o incluso los apátridas, que abrirían las puertas al fraude de Derecho Internacional. Algo que la nacionalidad efectiva pretende evitar”.

Como ya se ha dicho, en 1964, justo cuando los “oriundos” en teoría iban a tener mucho más difícil acceso a nuestro fútbol, y los extranjeros con un contrato ya vencido no podrían renovarlo, nuestra selección nacional dirigida por Villalonga, rejuvenecida, sin jugadores nacionalizados y en suma distinta a la de dos años antes, aunque igualmente alineara a millonarios, conquistaba su primer torneo internacional. La euforia, a veces, carga algunas lenguas con pólvora negra, como le ocurriera a un directivo de Benito Picó, todavía presidente federativo. Porque cediendo a la tentación de ajustar cuentas, se explayó así: “Éste es un triunfo sufrido, después de todo lo que se escribió tras el borrón de Chile, donde las cosas no salieron como esperábamos. Quiero creer que quienes entonces se extralimitaron en sus críticas, ahora reconozcan los méritos. Que sean capaces de alegrarse con los éxitos del país, como buenos españoles. Porque este triunfo es de los jugadores, de la Federación y del público que ha llenado el graderío. Incluso de quienes tanto nos criticaron entonces”.

Probablemente haya métodos mejores para acercar posturas o estrechar lazos. Y no es descartable que más adelante se escudera en la mala interpretación de sus palabras.

Benito Picó y su junta directiva cesaron el 20 de enero de 1967, luego de que los vigentes campeones de Europa abandonasen el Mundial organizado por Inglaterra con sendas derrotas ante Argentina y Alemania Federal, y una vitoria ante Suiza. Más o menos de forma tan decepcionante como en Chile, aunque Manuel Sanchis Sr. marcara uno de esos goles fruto del coraje y la furia, tan de otra época, que a falta de mejor bocado parte de la afición celebró como lenitivo.

Pero, ¿en qué se tradujo el cerrojazo importador y las nuevas cortapisas para la captación de oriundos, durante ese periodo? El siguiente desglose pude aportar una visión de conjunto. Al término del campeonato 1962-63, estos eran los foráneos de 1ª y 2ª División, club por club, conforme a la clasificación final y etiquetados según la R.F.E.F. los definiera; como españoles -reconocimiento otorgado a los oriundos-, o extranjeros.

| Club | Jugador | Nacionalidad | Condición |

|---|---|---|---|

| REAL MADRID | |||

| REAL MADRID | José E. Santamaría | uruguayo | oriundo |

| REAL MADRID | Lucien Müller | francés | extranjero |

| REAL MADRID | Ferenc Puskás | húngaro | nacionalizado |

| REAL MADRID | Alfredo Di Stéfano | argentino | nacionalizado |

| REAL MADRID | Evaristo de Macedo | brasileño | extranjero |

| REAL MADRID | Yanko Daucik | checoslovaco | nacionalizado |

| REAL MADRID | Tore Simonsson | sueco | extranjero |

| AT. MADRID | |||

| AT. MADRID | E. M. Madinabeytia | argentino | oriundo |

| AT. MADRID | Jorge B. Griffa | argentino | oriundo |

| AT. MADRID | Ramiro Rodrigues | brasileño | oriundo |

| AT. MADRID | Jorge A. Mendonça | portugués | extranjero |

| REAL OVIEDO | |||

| REAL OVIEDO | J. M. Sánchez Lage | argentino | oriundo |

| REAL OVIEDO | Joao Jorge | brasileño | extranjero |

| REAL OVIEDO | José Miguel Solé (=) | argentino | oriundo |

| REAL OVIEDO | Carlos A. Álvarez | argentino | oriundo |

| REAL OVIEDO | Newton J. Livinho | brasileño | extranjero |

| REAL VALLADOLID | |||

| REAL VALLADOLID | Mario Rolando Pini | uruguayo | extranjero |

| REAL VALLADOLID | Eduardo B. Endériz | uruguayo | oriundo |

| REAL VALLADOLID | José Rodríguez | uruguayo | extranjero |

| REAL VALLADOLID | Juan Miguel Solé (=) | argentino | oriundo |

| REAL VALLADOLID | Héctor R. Aramendi | argentino | oriundo |

| REAL ZARAGOZA | |||

| REAL ZARAGOZA | José Sigfrido “Sigi” | peruano | extranjero |

| REAL ZARAGOZA | Juan R. Seminario | peruano | oriundo |

| REAL ZARAGOZA | Ad. Barbosa “Duca” | brasileño | extranjero |

| BARCELONA | |||

| BARCELONA | Cayetano Re | paraguayo | oriundo |

| BARCELONA | R. A. Villaverde | uruguayo | oriundo |

| BARCELONA | Julio César Benítez | uruguayo | oriundo |

| BARCELONA | Luis A. Cubilla | uruguayo | oriundo |

| BARCELONA | Sándor Kocsis | húngaro | nacionalizado |

| BARCELONA | Tivor Szalay | húngaro | nacionalizado |

| BARCELONA | A. V. Silveira | uruguayo | oriundo |

| BARCELONA | Fernand A. Goyvaerts | belga | extranjero |

| VALENCIA C. F. | |||

| VALENCIA | F. A. “Chicao” | brasileño | extranjero |

| VALENCIA | Waldo Machado | brasileño | extranjero |

| VALENCIA | Héctor Núñez | uruguayo | oriundo |

| VALENCIA | Decio Q. Recamán (=) | brasileño | oriundo |

| VALENCIA | José Raúl Aveiro (=) | paraguayo | oriundo |

| ELCHE C. F. | |||

| ELCHE | Juan C. Lezcano | paraguayo | oriundo |

| ELCHE | Juan A. Romero | paraguayo | oriundo |

| ELCHE | Eulogio Martínez | paraguayo | nacionalizado |

| ELCHE | Héctor O. Ramos | uruguayo | oriundo |

| ELCHE | José E. G. Cardona | hondureño | oriundo |

| ELCHE | José M.ª Pellejero (=) | argentino | oriundo |

| ELCHE | Juan C. Forneris (=) | argentino | oriundo |

| REAL BETIS | |||

| BETIS | H. Senekowitsch | austriaco | extranjero |

| BETIS | Janos Kuszmann | húngaro | nacionalizado |

| BETIS | Liert Rosa Da Silva | brasileño | extranjero |

| SEVILLA C. F. | |||

| SEVILLA | Darcy S. “Canario” | brasileño | extranjero |

| SEVILLA | Ignacio Achúcarro | paraguayo | oriundo |

| SEVILLA | Juan B. Agüero | paraguayo | oriundo |

| SEVILLA | Juan C. Diéguez | argentino | oriundo |

| CÁDIZ / GRANADA / TENERIFE / CARTAGENA | |||

| CÁDIZ | Máximo Mosquera | peruano | oriundo |

| CÁDIZ | Peter Ilku | húngaro | nacionalizado |

| GRANADA | Mohammed “Jdidi” | marroquí | extranjero |

| GRANADA | Abel Morán “Pontoni” | argentino | oriundo |

| GRANADA | Juan C. Forneris (=) | argentino | oriundo |

| TENERIFE | Carlos C. Correa | uruguayo | oriundo |

| CARTAGENA | Alberto José Oliva | argentino | oriundo |

Aparecen con asterisco los jugadores que cambiaron de club durante la temporada. Los hermanos Jorge Alberto y Fernando Manuel de Mendonça Paulino poseían la nacionalidad portuguesa, aun habiendo nacido en Angola, porque tanto ese territorio, como Mozambique, eran entonces colonias lusas.

Las entidades de 1ª o 2ª División sin oriundos o extranjeros en sus planillas fueron: At. Bilbao, Club At. Osasuna, Pontevedra, Real Sociedad, R. C. Celta, R. Gijón, Deportivo Alavés, S. D. Indauchu, Burgos C. F., U. D. Salamanca, C. D. Basconia, C. D. Sabadell, Real Murcia, Recreativo de Huelva, C. D. Eldense, Hércules, Melilla C. F., C. D. San Fernando, Real Jaén, Sevilla Atlético y Plus Ultra. Curiosamente, entre los seis descendidos, cinco no contaron con refuerzos procedentes del exterior: Osasuna, Basconia, Sabadell, Sevilla Atlético y Plus Ultra. Y tampoco lograron eludir el infierno de 3ª División en la fase de permanencia, el Cartagena, Real Jaén y Atlético Baleares, este último en un partido de desempate ante el Algeciras.

Por cuanto respecta a los ascendidos, el Real Murcia incorporaría para el siguiente ejercicio a cuatro foráneos; el húngaro Szalay, el argentino Solé y los costarricenses Cayaca y Juan Alberto Garita, ambos para ver demasiados partidos desde la grada. El Pontevedra, con el decepcionante uruguayo Alfredo Sosa, retornaba de inmediato a la división de plata. La U. D. Levante, pese a la mínima aportación de su segundo brasileño, Almir Borges, obtuvo un sorprendente 10º puesto entre los grandes. El Hércules, club que más adelante iba a picotear compulsivamente en el fútbol transoceánico, contrató para el ejercicio 1963-64 al paraguayo de Itauguá Fulgencio Santander, que por cierto tuvo pocas, aunque paupérrimas actuaciones. De manera que, vistas las cosas en crudo, sin otro apoyo que la pura estadística, parecía sustentarse la teoría de que contar con extranjeros u oriundos aportaba un plus. Nada extraña, por tanto, la rápida propagación de aquel sarampión importador, aunque como afirmase Arturo Bogossian, uno de los más activos proveedores del momento, hubiese que traer futbolistas desde América disfrazados de monjas.

Huelgan comentarios sobre el carácter con que fueron inscritos esos futbolistas. Mayoritariamente como oriundos, es decir, como supuestos descendientes de españoles. Y otro buen puñado, luego de ser admitidos como extranjeros decidieron nacionalizarse, dejando libre en sus clubes una plaza con vistas a la posible adquisición de otro foráneo. Los húngaros constituían excepción, puesto que se les convirtió en españoles por vía de extrema urgencia, antes de incorporarse a sus clubes. Llegaban huyendo de una revolución en su país, resuelta con su absoluto aplastamiento. Tanques y baterías rusos arremetieron contra edificios públicos o civiles, en torno a 30.000 húngaros pasaron por la cárcel, y parte de ellos por los gulags soviéticos. En suma, su disidencia del comunismo los convirtió en héroes para el régimen franquista, amén de ser utilizados como elemento propagandístico. Los extranjeros puros eran muy minoritarios.

Ante tal panorama, se antojan lícitas unas reflexiones. ¿Cómo no escamó a nadie semejante proliferación de oriundos? Casi todos los compatriotas emigrados tendrían que haber colocado un balón en la cuna de sus vástagos, antes que el chupete. Considerando, además, que cuando menos en teoría sólo ingresaban en nuestro campeonato jugadores destacados, en sus países de procedencia debían quedar muchos más oriundos carentes del nivel exigido. Era un sinsentido semejante patraña. La voracidad de nuestros clubes era tanta, y tan escasa la ética profesional de los correveidiles, representantes y chamarileros, que la existencia de falsificaciones documentales por fuerza fue bastante anterior al umbral de los años 70, cuando suele fecharse tan aviesa praxis. Porque, además, fuera del fútbol profesional también hubo foráneos, a los que únicamente se facilitó ficha amateur, en principio para los restos.

Todos los citados a continuación fueron registrados como novedad, cara al campeonato 1962-63. O sea que debutaban en nuestros torneos:

Máximo Schreiber Christ, con nacionalidad alemana y naturaleza española (S. D. Flix); René Nielsen Frimand, danés de nacionalidad y naturaleza, así como el panameño Sebastián Comnay Murga (ambos C. D. San Felipe); Jun Manuel del Río Gómez, mexicano, y Jorge Arriola Müller, peruano de nacionalidad y naturalizado alemán (Cultural de Guarnizo); el costarricense Carlos Martínez Moya (Burjasot C. F.); Mario Colombo Soler, italiano, aunque naturalizado español (C. D. Jávea); el venezolano Rafael Ignacio Naranjo Silva (Europa Delicias de Valladolid); José Joaquín Amieva Gutiérrez, mexicano de nacionalidad y naturaleza (Inmaculada); Carlos Gabriel Granda Cabrera, guatemalteco (Pumarín C. F.); Alfredo Juan Cabero Aguirre, peruano (C. D. Ballesteros); Juan José Calle Rodríguez, chileno (C. F. Loyola); Carmelo Roda García, nacido en Marruecos, pero español inscrito como tal, puesto que naciera en tiempos del Protectorado (Xixona C. F.); Pablo Riera Juliá, argentino (C. D. Universitario); Ramón Gutiérrez Barquín, mexicano (Rayo Cantabria); José Migdonio Canseco Tavara, peruano (Inter C. F.); Mario Trueba Rico, cubano (Estrella); Félix Cué Fernández, cubano igualmente (Toluca); Ángel Villanueva Gutiérrez, mexicano (C. D. Pamplona); José Luis Caso Peláez, también mexicano (Inmaculada de Gijón).

Y como siempre ocurría, se produjeron varios rechazos, por muy diversas razones, casi todas relacionadas con serias reservas, cuando no fundadas sospechas sobre la documentación aportada a los miembros del Comité. Fueron los casos de Adolfo Godoy Beccaz, procedente de la Federación Chilena y frustrado “fichaje” del Cartagena, cuya nacionalidad y naturaleza se antojaran “no suficientemente acreditadas”; del danés Erling Vidstein Levit -también citado como Larit-, que el 1 de setiembre de 1962 le fuera denegado al mallorquín At Baleares; o el hondureño Guillermo Guerrero Máximo, a quien tratara de inscribir el barcelonés C. D. Europa.

La curiosidad más llamativa es que al peruano “Sigi” tan sólo se le otorgó ficha amateur, sin duda por carecer de currículo profesional en su país, puesto que el intermediario de turno lo extrajo poco menos que de un equipo colegial. Era muy joven, de aspecto endeble, pero dotado de tanta técnica como falto de fuelle, pese a lo cual el antiguo ariete César Rodríguez, entrenador mañico, lo mantuvo en el primer elenco. En buena hora, puesto que anotaría 8 goles en 18 partidos.

Para gozar de una panorámica más concluyente, hemos de comparar estos datos con los de la campaña 1964-65, cuando ya no se podían fichar extranjeros, y estaban a unos meses de efectuar la mudanza aquellos cuyos contratos expirasen. Éstos fueron los futbolistas foráneos, y su tipificación federativa, que en varios casos ofrecía variantes respecto a la anterior.

| Club | Jugador | Nacionalidad | Condición |

|---|---|---|---|

| REAL MADRID | |||

| REAL MADRID | José E. Santamaría | uruguayo | oriundo |

| REAL MADRID | Lucien Müller | francés | extranjero |

| REAL MADRID | Ferenc Puskás | húngaro | nacionalizado |

| REAL MADRID | Evaristo de Macedo | brasileño | extranjero |

| REAL MADRID | Yanko Daucik (=) | checoslovaco | nacionalizado |

| AT. MADRID | |||

| AT. MADRID | E. M. Madinabeytia | argentino | oriundo |

| AT. MADRID | Jorge B. Griffa | argentino | oriundo |

| AT. MADRID | Ramiro Rodrigues | brasileño | oriundo |

| AT. MADRID | Jorge A. Mendonça | portugués | extranjero |

| AT. MADRID | José E. Cardona | hondureño | oriundo |

| AT. MADRID | Eulogio Martínez | paraguayo | nacionalizado |

| AT. MADRID | Enrique Mario Vega | peruano | oriundo |

| AT. MADRID | Alejandro Fretes | paraguayo | oriundo |

| REAL ZARAGOZA | |||

| REAL ZARAGOZA | Darcy S. “Canario” | brasileño | extranjero |

| REAL ZARAGOZA | Adrualdo Barbosa “Duca” | brasileño | extranjero |

| REAL ZARAGOZA | Eduardo B. Endériz | uruguayo | oriundo |

| REAL ZARAGOZA | José Sigfrido “Sigi” | peruano | extranjero |

| VALENCIA C. F. | |||

| VALENCIA | F. A. “Chicao” | brasileño | extranjero |

| VALENCIA | Waldo Machado | brasileño | extranjero |

| VALENCIA | Héctor Núñez | uruguayo | oriundo |

| VALENCIA | José M. Sánchez Lage | argentino | oriundo |

| CÓRDOBA C. F. | |||

| CÓRDOBA | César Cabrera Santacruz | paraguayo | oriundo |

| CÓRDOBA | Rubén Garcete “Rubens” | paraguayo | oriundo |

| BARCELONA | |||

| BARCELONA | Cayetano Re | paraguayo | oriundo |

| BARCELONA | Fernand A. Goyvaerts | belga | extranjero |

| BARCELONA | Julio César Benítez | uruguayo | oriundo |

| BARCELONA | Juan R. Seminario | peruano | oriundo |

| BARCELONA | Sándor Kocsis | húngaro | nacionalizado |

| ELCHE C. F. | |||

| ELCHE | Juan C. Lezcano | paraguayo | oriundo |

| ELCHE | Juan A. Romero | paraguayo | oriundo |

| ELCHE | Juan C. Forneris | argentino | oriundo |

| ELCHE | Héctor O. Ramos | uruguayo | oriundo |

| SEVILLA C. F. | |||

| SEVILLA | Ignacio Achúcarro | paraguayo | oriundo |

| SEVILLA | Juan B. Agüero | paraguayo | oriundo |

| SEVILLA | Juan C. Diéguez | argentino | oriundo |

| SEVILLA | Pedro Antonio Cabral | paraguayo | oriundo |

| R. C. D. ESPAÑOL | |||

| ESPANYOL | Laszló Kaszás | húngaro | nacionalizado |

| ESPANYOL | Alfredo Di Stéfano | argentino | nacionalizado |

| ESPANYOL | Janos Kuszmann | húngaro | nacionalizado |

| ESPANYOL | Ignacio M. Bergara I | uruguayo | extranjero |

| ESPANYOL | Mohamed Selam Riaji | marroquí | extranjero |

| ESPANYOL | “Branko” Kubala | checoslovaco | nacionalizado |

| OTROS CLUBES | |||

| LEVANTE | Wanderley Machado | brasileño | extranjero |

| DEPORTIVO | Oscar Montalvo | peruano | extranjero |

| DEPORTIVO | Domingo Arcángel (=) | argentino | oriundo |

| HOSPITALET | Felipe Mesones | argentino | oriundo |

| HOSPITALET | Jaime C. Ramírez | chileno | ya nacionalizado |

| HOSPITALET | Florencio Amarilla | paraguayo | oriundo |

| EUROPA | Ramón S. Carranza | argentino | oriundo |

| EUROPA | Fernando N. Salgado | argentino | oriundo |

| ORENSE | Mariano E. Leardi | argentino | extranjero |

| MALLORCA | Héctor R. Aramendi | argentino | oriundo |

| MALLORCA | A. Daniel Bergara II | uruguayo | extranjero |

| MÁLAGA | Evaristo Sande | argentino | oriundo |

| MÁLAGA | Abdallah Ben Barek | marroquí | extranjero |

| VALLADOLID | Mario Rolando Pini | uruguayo | extranjero |

| VALLADOLID | Juan M. Solé | argentino | oriundo |

| VALLADOLID | José Rodríguez Suárez | uruguayo | extranjero |

| HÉRCULES | Fulgencio Santander | paraguayo | oriundo |

| CEUTA | Mohamed “Jdidi” | marroquí | extranjero |

| CALVO SOTELO | Constantino S. Mohor | chileno | oriundo |

| ALGECIRAS | Alberto César Nelli | argentino | oriundo |

| MELILLA | Yanko Daucik (=) | checoslovaco | nacionalizado |

| CONSTANCIA | Armando Castilla | uruguayo | extranjero |

| ONTENIENTE | José Raúl Aveiro | paraguayo | oriundo |

| ONTENIENTE | Leif Eigil Poulsen | danés | extranjero |

Nuevamente los marcados con asterisco estuvieron en dos equipos durante el campeonato. Por lo tocante a licencias amateurs otorgadas a “extranjeros”, que en realidad tampoco eran tales en algunos casos, a tenor de la legislación vigente, se incluye el resumen adjunto, con fecha de alta federativa, cuando esta se conoce, y club interesado en incorporarlo:

| Futbolista | Naturaleza | Nacionalidad | Inscripción | Club |

|---|---|---|---|---|

| Juan Carlos Luengo Gilli | Argentina | Argentina | 1-XII-1964 | C. D. Pegaso |

| Eliseu Manuel Mendonça Paulino | Portuguesa | Portuguesa | 11-II-1965 | At Madrid |

| Noel Lwrycke Paquet | Congo Belga | Belga | 4-III-1965 | |

| Luis Gómez López | Francesa | Española | 17-IV-1965 | C. D. Hesperia |

| Ricardo Piñol Campobarde | Francesa | Francesa | 15-XII-1964 | C. D. Sabadell |

| Jorge Fernando Payés Margarit | Argentina | Argentina | 17-IV-1965 | C. Tenis Buzino |

| Ricardo Pérez Carbonell | Venezolana | Venezolana | 11-VI-1965 | C. F. Barcelona |

| Jorge G. Honnorat Almira | Francesa | Francesa | 4-II-1965 | F. C. Andorra |

| Pedro Fco. Fornero Vallés | Española | Italiana | 4-II-1965 | C. F. Barcelona |

| Pedro Füllermann Lohse | Española | Alemana | 4-II-1965 | |

| Carlos Füllermann Lohse | Española | Alemana | 4-II-1965 | |

| Klaus Dieter Andreas Seemann | Alemana | Alemana | 10-II-1965 | U. D. Orotava |

| Jorge Alberto Castro Thiem | Argentina | Argentina | 10-II-1965 | |

| Juan Miguel Madariaga Aguirre | Mexicana | Mexicana | 10-II-1965 | S. D. Begoña |

| Luis Fernando García Couto | Portuguesa | Portuguesa | 10-II-1965 |

La reducción de futbolistas procedentes del exterior era patente sobre todo en la categoría de plata, puesto que entre los 16 englobados en el Grupo Norte, tan sólo Hospitalet, C. D. Europa y C. D. Orense contaban con algún extranjero u oriundo. En el Grupo Sur disponían de ellos R. C. D. Mallorca, C. D. Málaga, Real Valladolid, Hércules alicantino, At Ceuta, Calvo Sotelo de Puertollano, Granada, Recreativo de Huelva, Algeciras, Constancia de Inca y Onteniente; es decir, once contra cinco. En 1ª División también fueron cinco, entre dieciséis, quienes parecían apostar por el producto autóctono: At. Bilbao, U. D. Las Palmas, Betis, Murcia y Oviedo.

La medida coercitiva mostraba su efecto. Ochenta futbolistas foráneos en nuestras dos categorías profesionales durante el ejercicio 1962-63, y 66 en el correspondiente a 1964-65. Aunque esa disminución llevara en parte al engaño, habida cuenta que recaía en los extranjeros puros cuando, por no dar la talla o haber expirado sus contratos, tomaban las de Villadiego. Mal negocio para los feriantes de ambos lados del océano, y fiasco para los clubes de allende el océano y sus propios futbolistas, pues la diferencia económica media entre competir en Paraguay, Uruguay, Perú, Chile, y en menor medida Argentina, o hacerlo por nuestros lares, rondaba la proporción de 1 a 3. Dos añitos trotando por la piel de toro, a poco bien que dieran las cosas equivalían a 6 ó 7 campañas batiéndose el cobre en las entidades de procedencia. Así que tanto el interés de los buhoneros balompédicos, como el de las juntas directivas sudamericanas o el sueño contable de muchos jóvenes habilidosos, acabaría cuajando en un plan que ni siquiera tenía mucho de novedoso, al haberse utilizado antes, si la ocasión lo requería. Como reza un tango por esa época muy en boga: “El músculo duerme, la ambición trabaja…”

Y esa ambición alumbró un soberano tocomocho.

Siendo los oriundos único resquicio para proveer de futbolistas a los clubes españoles, tocaba remangarse y conseguir papeles para quienes tuvieran la imprescindible calidad, fueren o no descendientes de la madre patria. En 1965, algunos sabían de sobra dónde y cómo hacerlo, puesto que se habían adentrado por el terreno de la falsificación documental, cuando el club empeñado en hacerse con la perla de turno contara con su cupo de extranjeros cubierto. Eso, por cuanto afectaba al reciente pasado, puesto que a quienes llegaron diez años atrás, nadie los miró al trasluz. Se dio por sentado que, con la verja aduanera abierta de par en par, sería absurdo colocar mercancía adulterada. Fue durante el breve periodo de “ley seca” comprendido entre 1953 y 1956, cuando al intermediario Arturo Bogossian lo pillaron in fraganti. ¿Acababa de descubrir un atajo, o llevaba utilizándolo desde tiempo atrás? Como poco, quedó la duda sobre si alguno entre quienes adujeron ser descendientes de Cataluña, Galicia, Baleares, La Mancha o Andalucía, en verdad lo fueran. Lo que sí consta, es que en algún momento de 1965, mientras la creciente clase media europea se tostaba al sol en los arenales de Pollensa, Magaluf, Calella, Peñíscola, Gandía, Benidorm y Torremolinos, al otro lado del océano sonó el pistoletazo de salida, consagrando el ¡a mí no me vais a chafar este negocio! El en su día denominado timo de los paraguayos echaba a andar. De puntillas, primero, más airoso en cuanto sus practicantes fueron cobrando confianza, y finalmente derribando puertas a patadas, aunque sobre ellas luciese el cartelito de “sírvase llamar”.

Basta la consulta del siguiente cuadro, reflejando el desglose de foráneos la temporada 1968-69, cuando no se podía fichar futbolistas extranjeros, para extraer conclusiones. Como siempre, se respeta el orden clasificatorio tras la disputa de los 30 partidos ligueros. Y el lector meticuloso observará que la nacionalidad de algunos ya había cambiado, acomodándose a los nuevos tiempos.

| Club | Futbolista | Nacionalidad | Condición |

|---|---|---|---|

| REAL MADRID | Miguel Pérez | Argentino | Oriundo |

| BARCELONA | Pedro Fernández | Paraguayo | Oriundo |

| BARCELONA | Jorge A. Mendonça | Portugués | Nacionalizado |

| SABADELL | Mario Rolando Pini | Uruguayo | Nacionalizado |

| SABADELL | Juan Roberto Seminario | Peruano | Nacionalizado |

| VALENCIA | Waldo Machado | Brasileño | Nacionalizado |

| VALENCIA | Julián Aníbal Pérez | Paraguayo | Oriundo |

| VALENCIA | Vicente Anastasio Jara (=) | Paraguayo | Oriundo |

| AT. MADRID | Jorge Bernardo Griffa | Argentino | Nacionalizado |

| AT. MADRID | José E. Gutiérrez Cardona | Hondureño | Nacionalizado |

| GRANADA C. F. | Valeriano Ferreira | Paraguayo | Oriundo |

| ELCHE C. F. | Juan Carlos Lezcano | Paraguayo | Oriundo |

| ELCHE C. F. | Ricardo González | Paraguayo | Oriundo |

| ELCHE C. F. | Genaro B. García Rivas | Paraguayo | Oriundo |

| ELCHE C. F. | Juan Gualberto Casco | Paraguayo | Oriundo |

| ELCHE C. F. | José S. Martínez “Sigi” | Peruano | Nacionalizado |

| R. C. D. CORUÑA | Inocente Domínguez Gaona | Paraguayo | Oriundo |

| R. C. D. CORUÑA | Joaquín Ramón Martínez (=) | Paraguayo | Oriundo |

| R. C. D. CORUÑA | Adolfo Martínez “Pedernera II” | Argentino | Oriundo |

| PONTEVEDRA C. F. | Juan Fco. Riveros (=) | Paraguayo | Oriundo |

| REAL ZARAGOZA | Armando Martín Suárez | Argentino | Oriundo |

| C. D. MÁLAGA | Sebastián Fleitas Miranda | Paraguayo | Oriundo |

| C. D. MÁLAGA | Pedro Antonio Cabral | Paraguayo | Oriundo |

| C. D. MÁLAGA | César Cabrera | Paraguayo | Oriundo |

| C. D. MÁLAGA | Wanderley Machado | Brasileño | Nacionalizado |

| R. C. D. ESPAÑOL | Cayetano Re | Paraguayo | Nacionalizado |

| R. C. D. ESPAÑOL | Fco. Romero Vázquez | Paraguayo | Oriundo |

| CÓRDOBA C. F. | Juan Carlos Rojas | Paraguayo | Oriundo |

| CÓRDOBA C. F. | Vicente Anastasio Jara (=) | Paraguayo | Oriundo |

| SEVILLA C. F. | Emilio Antonio Pazos | Argentino | Oriundo |

| SEVILLA C. F. | A. Daniel Bergara II | Uruguayo | Nacionalizado |

| SEVILLA C. F. | Eduardo Bibiano Endériz | Uruguayo | Oriundo |

| R. C. CELTA | Gabriel Lezcano | Paraguayo | Oriundo |

| R. C. CELTA | Juan Fco. Riveros (=) | Paraguayo | Oriundo |

| R. C. D. MALLORCA | Juan Carlos Forneris | Argentino | Oriundo |

| R. C. D. MALLORCA | Darcy Silveira “Canario” | Brasileño | Nacionalizado |

| R. C. D. MALLORCA | Antonio Benjamín Cáceres | Paraguayo | Oriundo |

| R. BETIS | Omar Raúl Rodríguez | Argentino | Oriundo |

| RAYO VALLECANO | Yanko Daucik | Checoslovaco | Nacionalizado |

| REAL OVIEDO | José Carlos Diéguez | Argentino | Oriundo |

| ALCOYANO | Domingo Arcángel | Argentino | Oriundo |

| C. D. ILICITANO | Juan Ángel Romero | Paraguayo | Oriundo |

| C. D. ILICITANO | Benicio Luis Aranda | Paraguayo | Oriundo |

| C. D. MESTALLA | Joaquín Ramón Martínez (=) | Paraguayo | Oriundo |

Los que compitieron en más de un club a lo largo del ejercicio, vuelven a figurar con asterisco.

También pertenecía a la plantilla del Valencia C. F. Jorge Cayuela Peiró, natural de Badalona y emigrado a Bélgica con sus padres, donde cuajó como futbolista. Su llegada a nuestros campeonatos tuvo lugar desde el Anderlecht, de Bruselas, entonces club poderoso en el concierto europeo.

Pedro Antonio Cabral Filartiga, nacido en Itaugúa, según la documentación aportada, fue inscrito en la R.F.E.F. como uruguayo el 3 de agosto de 1963, cuando fuera fichado por el Sevilla C. F. en condición de oriundo. Hasta su fallecimiento, el 3 de octubre de 1994, con 54 años, sostuvo su condición de natural de Paraguay, aunque eso sí, descendiente de españoles por vía paterna. A Omar Raúl Rodríguez únicamente se le había otorgado ficha amateur cuando fuera inscrito por el vallisoletano Europa Delicias, el 26 de diciembre de 1963, a punto de cumplir 26 años. No obstante, en el Constancia de Inca (temporada 1965-66), Condal (66-67), y Betis (68-69), estuvo actuando como profesional.

Imperando la prohibición, se alineaban un total de 41 foráneos, mayoritariamente concentrados en clubes de 1ª División. Tan sólo apostaban por el producto local, la U. D. Las Palmas (2º clasificado), Real Sociedad (7º) y At. Bilbao (11º), en nuestra máxima categoría. Y en la reformada 2ª División, compuesta por un solo grupo con 20 equipos, permanecían sin mirar hacia el exterior el Ferrol (4º clasificado), R. Gijón (5º), Calvo Sotelo de Puertollano (6º), Murcia (8º), Valladolid (10º), Burgos (12º), Deportivo Alavés (14º), Onteniente (15º), Cádiz (18º), Indauchu (19º) y Jerez Industrial (20º). Descendieron directamente a una durísima y muy profesionalizada categoría de bronce, el Mestalla, Cádiz, Indauchu y Jerez Industrial, seguidos un par de semanas después, al resolverse la fase de permanencia, por el Deportivo Alavés y C. D. Alcoyano.

Un buen número de sudamericanos eran, o decían ser paraguayos. Y salvo excepciones, la mayoría oriundos, algo que de nuevo debería haber desatado la sospecha. Paraguay estaba lejos de ser el país sudamericano preferido por los exiliados de posguerra, o por la fuerte avalancha migratoria de los decenios anteriores. Argentina, México, Venezuela, Chile, y en menor medida Uruguay o Brasil, fueron vistas un día como Meca de la prosperidad, pero Paraguay… Por otra parte, continuaban compitiendo Jorge Mendonça, Pini, Waldo, Wanderley, Cardona, Canario, Sigi o Dani Bergara, que como “extranjeros”, a tenor de la normativa ni siquiera hubieran podido renovar contrato. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Como todos ellos llevaban suficiente tiempo en el país para solicitar la nacionalidad, o se veían doblemente beneficiados por los acuerdos que en su día estableciera el ministro de Exteriores Castiella con la América hispanohablante, obtuvieron pasaporte y D.N.I. españoles. De manera que, a partir de ahí, con los mismos derechos que Pirri, Amancio, Rexach, Claramunt, Iribar, Carlos Lapetra o Txetxu Rojo, nadie pudo evitarles seguir compitiendo.

Huelga indicar que también hubo futbolistas despachados con una ficha amateur, como refleja el extracto. Entre ellos al ecuatoguineano Carmelo Asu Mbuar, que para la R.F.E.F. era extranjero. Guinea Ecuatoria dejó de ser colonia española, o provincia de ultramar, como eufemísticamente se quiso edulcorar su estatus, el 12 de octubre de 1968. La ficha le fue entregada el 8 de noviembre, 27 días después de que dejara de ondear la bandera rojigualda en Santa Isabel. Aquel muchacho, por tanto, tuvo que ser inscrito como súbdito español, viajando a la metrópoli con carnet de identidad. Si llevaban las cosas de forma tan imprecisa, poco debería extrañaros cuanto para entonces ocurría en dicho órgano, y sobre todo el sunami de porquería que a punto estuvo de arrasarlo poco después.

| Futbolista | Naturaleza | Nacionalidad | Inscripción | Club |

|---|---|---|---|---|

| Jesús M.ª Ruete Moreno | Argentina | Argentina | 2-IX-1968 | Juv. San Antonio |

| Ricardo Ernesto Martínez Fernández | Peruana | Peruana | 23-IX-1968 | |

| Alfredo Luis Urrutia Pintado | Cubana | Cubana | 23-IX-1968 | Inter C. F. (Astur.) |

| Plácido Manuel Pertegaz Casas | Venezolana | Venezolana | 23-IX-1968 | |

| Antonio Martínez Estarellas | Argentina | Argentina | 23-IX-1968 | Juventud Buñola |

| Fco. González Muachao | Portuguesa | Portuguesa | 23-IX-1968 | |

| Kjeld Cba Rohde | Danesa | Danesa | 8-XI-1968 | C. D. San Remo |

| Jorge Ardila Jiménez | Colombiana | Colombiana | 8-XI-1968 | Don Bosco (Gra.) |

| Fco. Ignacio Pellisa Suriol | Francesa | Francesa | 8-XI-1968 | C. F. Vilafranca |

| Carmelo Asu Mbuar Asangono | Guineana | Guineana | 8-XI-1968 | A. D. La Paternal |

| Luis Alberto Luque Lezcano | Argentina | Argentina | 8-XI-1968 | S.D.C. Mundaiz |

| Teodoro Andresa Castellón | Guineana | Guineana | 8-XI-1968 | |

| Indro Ricardo Dos Santos Rodrigues | Portuguesa | Portuguesa | 8-XI-1968 | |

| Guy Yameogo Guire | Alto Volta | Alto Volta | 21-III-1969 | At Madrid |

La farsa de los falsos oriundos, o el vodevil, si se prefiere, no había hecho sino agigantarse, ya con toda una infraestructura para apuntalarlo. Así las cosas, el peregrinaje de “paraguayos” continuaría creciendo, hasta colonizar en buena medida nuestros estadios. Sirva como comparativo el listado de “oriundos” correspondiente al campeonato 1971-72:

| Club | Futbolista | Nacionalidad | Condición |

|---|---|---|---|

| REAL MADRID | Miguel Pérez | Argentino | Oriundo |

| REAL MADRID | Juan Carlos Touriño | Argentino | Oriundo |

| REAL MADRID | Eduardo Aníbal Anzarda | Argentino | Oriundo |

| REAL MADRID | Sebastián Fleitas | Paraguayo | Oriundo |

| VALENCIA C. F. | Oscar Rubén Valdez | Argentino | Oriundo |

| VALENCIA C. F. | Miguel Ángel Adorno | Argentino | Oriundo |

| VALENCIA C. F. | Julián Aníbal Pérez | Paraguayo | Oriundo |

| AT. MADRID | Iselín Santos Ovejero | Argentino | Oriundo |

| AT. MADRID | Heraldo Becerra | Argentino | Oriundo |

| AT. MADRID | Ramón Armando Cabrero | Argentino | Oriundo |

| U. D. LAS PALMAS | Adolfo Fco. Soto | Argentino | Oriundo |

| GRANADA C. F. | Pedro Fernández | Paraguayo | Oriundo |

| GRANADA C. F. | Víctor Domingo Juárez | Argentino | Oriundo |

| GRANADA C. F. | Ramón Aguirre Suárez | Argentino | Oriundo |

| C. D. MÁLAGA | Sebastián Humberto Viberti | Argentino | Oriundo |

| C. D. MÁLAGA | Rodolfo Vilanova | Argentino | Oriundo |

| R. C. CELTA | Juan Carlos Lezcano | Paraguayo | Oriundo |

| R. GIJÓN | Francisco Romero | Paraguayo | Oriundo |

| R. C. D. ESPAÑOL | Roberto Juan Martínez | Argentino | Oriundo |

| REAL BETIS | Rodolfo Alfredo Orife | Argentino | Oriundo |

| REAL BETIS | Carlos Daniel Jurado | Uruguayo | Oriundo |

| R. C. D. CORUÑA | Inocente Domínguez Gaona | Paraguayo | Oriundo |

| BURGOS C. F. | César Mario Jacquet | Paraguayo | Oriundo |

| BURGOS C. F. | Domingo Benegas | Paraguayo | Oriundo |

| SEVILLA C. F. | Emilio Antonio Pazos | Argentino | Oriundo |

| SEVILLA C. F. | Bernardo Acosta | Paraguayo | Oriundo |

| SEVILLA C. F. | A. Daniel Bergara | Uruguayo | Nacionalizado |

| SEVILLA C. F. | Herminio Rafael Toñánez | Paraguayo | Oriundo |

| CÓRDOBA C. F. | Juan Carlos Rojas | Paraguayo | Oriundo |

| CÓRDOBA C. F. | Andrés Medina | Paraguayo | Oriundo |

| C. E. SABADELL | Mario Rolando Pini | Uruguayo | Nacionalizado |

| C. E. SABADELL | Vicente Anastasio Jara | Paraguayo | Oriundo |

| C. E. SABADELL | Vicente Raúl Jara | Paraguayo | Oriundo |

| REAL OVIEDO | Oscar Evangelista Bravo | Paraguayo | Oriundo |

| REAL ZARAGOZA | Armando Martín | Argentino | Oriundo |

| REAL ZARAGOZA | Felipe Santiago Ocampos | Paraguayo | Oriundo |

| ELCHE C. F. | Ricardo González | Paraguayo | Oriundo |

| ELCHE C. F. | Aníbal Montero Soca | Paraguayo | Oriundo |

| REAL VALLADOLID | Eduardo Bibiano Endériz | Uruguayo | Nacionalizado |

| C. D. TENERIFE | A. Daniel Bergara II | Uruguayo | Nacionalizado |

| SAN ANDRÉS | Ignacio M. Bergara I | Uruguayo | Nacionalizado |

| SAN ANDRÉS | “Branko” Kubala | Checoslovaco | Nacionalizado |

| R. C. D. MALLORCA | Javier Doval Vázquez | Argentino | Oriundo |

| R. C. D. MALLORCA | Armando Benjamín Cáceres | Paraguayo | Oriundo |

| R. C. D. MALLORCA | Juan Carlos Errandonea | Argentino | Oriundo |

| C. D. MESTALLA | L. Agustín Pérez Miers | Paraguayo | Oriundo |

| HÉRCULES C. F. | Humberto de la Cruz | Paraguayo | Oriundo |

| HÉRCULES C. F. | Wanderley Machado | Brasileño | Nacionalizado |

| HÉRCULES C. F. | Juan F. Sarrachini | Argentino | Oriundo |

| CÁDIZ C. F. | Carlos Egidio Ferreira | Argentino | Oriundo |

| VILLARREAL C. F. | Juan Gualberto Casco | Paraguayo | Oriundo |

| XEREZ C. D. | Yano Daucik | Checoslovaco | Nacionalizado |

| C. D. MESTALLA | Joaquín Ramón Martínez (=) | Paraguayo | Oriundo |

Quede como aclaración que nuestra máxima categoría contaba ya con 18 clubes. Obviamente, mayor negocio para los “padrinos” del esférico.

Oscar Evangelista Bravo Junco fue registrado federativamente como paraguayo el 13 de setiembre de 1971, con ascendencia española, a tenor de la documentación que presentara, asignándosele por tanto la condición de oriundo, y como español venía provisto de pasaporte diligenciado en alguna embajada de Sudamérica. Pese a no descollar ni en el Real Oviedo durante sus tres campañas, y menos aún en Santander, cuando el Racing le extendiera un contrato para dos ejercicios, pronto surgieron fundadas sospechas sobre su auténtico origen. Para empezar, como ya eran bastantes los argentinos importados durante los últimos años, en el mundillo del balón se fue aprendiendo a distinguir acentos. Y el suyo no podía ser más santafefino. Aunque tanto la entidad asturiana como él mismo lo negaran, la verdad se abrió paso. Fue uno de los primeros falsarios desenmascarados.

El Xerez C. D. incorporó desde Argentina al defensa José Sánchez Fernández. Puesto que aportara documentación acreditativa de su nacimiento en Almería el 27 de marzo de 1946, fue dado de alta el 31 de agosto de 1971, como español de origen. Su caso era idéntico al de Juan Alberto Bustillo Freire, que el 23 de setiembre del mismo año fue inscrito en el R. C. D. Coruña como español de origen, aunque llegara desde el campeonato venezolano. Sin embargo, en el máximo órgano de nuestro fútbol parecían tenerla tomada con los procedentes de Guinea Ecuatorial, pues como guineanos de naturaleza y nacionalidad, y por tanto extranjeros, se concedieron fichas amateurs a Rosendo Otogo Ngui, José Eneme Obiang, Jorge Mba Efume, Saturnino Epitié Diome, Acacio Ayong Ndongo, Romualdo Locuna Bioco, Antonio Fernando Nue Obiang, y sobre todo, pásmense, a Daniel Zamora Salas. Obviamente nacieron como españoles en la entonces colonia, y parece que a ningún federativo se le ocurrió que, con esos nombres de pila, lo de extranjeros… Otorgar ficha amateur, lo único que podía hacerse con cualquier jugador extranjero, puesto que tenían vetada la profesional, era condenarlos a competir en campeonatos regionales.

Queda por reflejar el considerable incremento de “extranjeros” a quienes se facilitaban tan sólo fichas amateurs. Parte de ellos, en especial los sudamericanos, llegaban al albur de intermediarios empeñados en colocarlos por clubes de segundo rango, a cambio de una comisión. Los ofrecían a prueba en partidillos amistosos o bolos veraniegos y, luego, si convencían a técnicos y afición, ultimaban la obtención de papeles, a medio rematar. Tampoco era cuestión de adelantar dinero sin estar seguros de que los chicos interesaban, pues tanto los falsificadores como determinados cónsules cobraban religiosamente, sin esperar a que la apariencia de legalidad diera sus frutos. Cuando esos jóvenes no convencían en ninguna feria, solían quedar a la buena de Dios. Y como maletillas, recorrían España de tienta en tienta, mientras soñaban por no perder la esperanza, con alterar el final a su cuento de la lechera.

| Futbolista | Naturaleza | Nacionalidad | Inscripción | Club |

|---|---|---|---|---|

| Rosendo Otogo Ngui | Guineana | Guineana | 5-X-1971 | U. D. Aspense |

| Antonio Fernando Nve Obiang | Guineana | Guineana | 5-X-1971 | Cobarro Horticela |

| Juan José Costa Picañol | Cubana | Cubana | 5-X-1971 | |

| Ricardo Nelson Pons | Brasileña | Brasileña | 5-X-1971 | C.I.D.E. |

| Alfredo Van-Grieken Palacio | Colombiana | Colombiana | 5-X-1971 | Gran Vía C. F. |

| Hernando Londoño Guarín | Colombiana | Colombiana | 5-X-1971 | Villarreal C. F. |

| José Eneme Obiang Maye | Guineana | Guineana | 5-X-1971 | C. D. Cuarte |

| Jorge Mba Efumbe | Guineana | Guineana | 5-X-1971 | U. Carmen |

| Saturnino Epitie Dyome Remi | Guineana | Guineana | 5-X-1971 | C. D. El Águila |

| Fabio M. Unzain Tarantino | Italiana | Paraguaya | 4-XI-1971 | |

| Herminio del Valle García | Chilena | Chilena | 27-XI-1971 | |

| Yusuf Mahamud Ynsuf Yebrin | Jordana | Jordana | 28-II-1972 | |

| Luis Ernesto Monúa Torrens | Uruguaya | Uruguaya | 28-II-1972 | |

| Nicolás Orosz | Húngara | Húngara | 28-II-1972 | |

| Jesús Rodríguez Soria | Española | Cubana | 28-II-1972 | |

| Orlando Arenas Narváez | Colombiana | Colombiana | 28-II-1972 | |

| Daniel Zamora Salas | Guineana | Guineana | 28-II-1972 | |

| Luis Oswaldo Sibille Martina | Peruana | Peruana | 28-II-1972 | |

| Pedro J. Vázquez-Caidedo | Peruana | Peruana | 28-II-1972 | |

| Jorge Miguel Fenoll Brunet | Venezolana | Venezolana | 28-II-1972 | |

| Salvador Celis Guedes Salen | Venezolana | Venezolana | 28-II-1972 | |

| Emmanuel E. Oboe Ashrifie | Ghanesa | Ghanesa | 28-II-1972 | |

| Miguel Ángel Olcese Segarra | Española | Italiana | 28-II-1972 | |

| José Manuel Ruiz Fernández | Mexicana | Mexicana | 23-III-1972 | |

| Horst Mahz | Alemana | Alemana | 19-IV-1972 | S. Ignacio Loyola |

| José Augusto da Silva Jordán | Portuguesa | Portuguesa | 6-XII-1971 | C. D. Morell |

| José Álvarez Gutiérrez | Cubana | Cubana | 18-IV-1972 | Cult. Leonesa |

| Emilio Álvarez Gutiérrez | Cubana | Cubana | 18-IV-1972 | Cult. Leonesa |

| José Manuel Fndez. Camba | Venezolana | Venezolana | 18-IV-1972 | |

| José Miguel Martínez Ogando | Danesa | Danesa | 18-IV-1972 | |

| Miguel A. Moreno Gómez | Mexicana | Mexicana | 18-IV-1972 | |

| Acacio Ayong Ndongo Nseng | Guineana | Guineana | 18-IV-1972 | |

| Romualdo Locuna Bioco | Guineana | Guineana | 18-IV-1972 |

Empezaba a lucir sus primeros manchurrones una de las páginas más negras en la historia de nuestro fútbol. Sencillamente, porque cuando los escribanos empezaron a esparcir borrones, tanto desde la Federación directamente implicada, como desde instancias políticas, se miró hacia otro lado.

Hasta aquí, una aproximación introductoria al más desvergonzado “affaire” colectivo, con un balón de por medio. En el siguiente capítulo se dará cuenta, a través de un flashback y ya cronológicamente, cómo lo que empezara siendo maniobra descarada de unos pocos desvergonzados, derivó en putrefacción casi general. Los lodos de la mala imagen dejada en Chile, a punto estuvieron de sepultar nuestros campos de fútbol.

____________________________________

(1).- José Bódalo tenía dos equipos: el Real Madrid y el Carabanchel, representativo del barrio donde creciera. Se aseguraba que durante las representaciones teatrales del domingo por la tarde, a la hora del fútbol, actuaba con pinganillo para seguir los avatares del club “merengue”. Era preciso tener muchas tablas para estar a dos cosas a la vez, y sobre ese particular andaba muy sobrado. En alguna ocasión, incluso, hubo de desmentir su intención de presentarse a las elecciones presidenciales blancas.