El segundo Campeonato de España que se debió disputar en 1904 es el más convulso de la historia más que centenaria del torneo. Hasta el punto precisamente de que debió disputarse pero no llegó a hacerlo.

Parece casi la prehistoria de nuestro fútbol, y los datos que conocemos de este torneo los tenemos gracias fundamentalmente al libro Fútbol de Francisco Narbona, publicado en 1950. Poco más que unas líneas encontramos en la historia del Athletic publicada en 5 tomos en 1985 escrita por José María Múgica, Paco Crespo y Juanjo Baños y editada por el propio club. Por su lado Vicente Martínez Calatrava en las páginas que le dedica al torneo (tomo 1, págs. 52-53) cuenta también con la valiosa información de Los Deportes con la que completa el libro de Narbona y gracias al cual, entre otras cosas, conocemos el resultado del famoso partido Moncloa-Iberia que durante tantos años permaneció ignorado.

El resumen del torneo en todo caso pasa siempre por culpar a Ceferino Rodríguez Avecilla, presidente de la Asocación Mardileña de Clubs de Foot-ball de una organización caótica que terminó por ser incapaz de dar un rival madrileño al Athletic Club, que en consecuencia se hizo con el segundo Campeonato de España sin jugar.

Sin embargo no podemos estar de acuerdo con esta versión, que queda en nuestra opinión claramente matizada y hasta desmentida por los datos que hoy conocemos. Hasta el punto de que podemos afirmar rotundamente que el Athletic Club de Bilbao no ganó el torneo, sino que el vencedor fue el Club Español de Madrid.

A continuación vamos a describir todo lo pormenorizadamente que merece el asunto cómo se desarrolló el Campeonato de España de 1904, para después en un apartado diferente explicar no solo las consecuencias del torneo sino fundamentalmente el por qué la explicación del torneo ha sido tan diferente de la que realmente fue.

Desarrollo del torneo

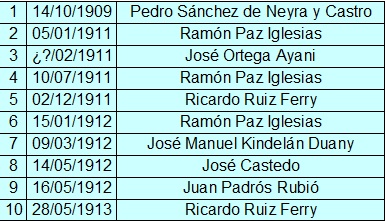

El 4 de enero de 1904 fue elegida una nueva junta directiva de la Asociación Madrileña de Clubs de Foot-ball tras la dimisión presentada por su anterior presidente el anterior 21 de diciembre. La nueva junta era la siguiente (Diario Universal, 7-1-1904):

Presidente: Ceferino Rodríguez Avecilla

Vicepresidente: Ángel Garrido

Tesorero: Pedro de Velasco

Secretario honorario: Juan Villaseñor Gargallo

Secretario efectivo: Arturo Meléndez

Vocales: Vals, Mencía y Neyra

Las razones de la dimisión de Carlos Padrós, fundador de la asociación un año antes, no están claras y se tratarán en otro lugar. Lo que sí está claro es que Padrós había sido elegido presidente del Madrid FC en sustitución de su hermano Juan el 4-10-1903 y que quizá del hecho de compaginar durante dos meses ambas responsabilidades pudo surgir el problema que terminó con su dimisión.

El año anterior el Madrid FC había sido el encargado de organizar la primera edición del Campeonato de España, lo que no dejaba de ser extraño. Si ya existía una federación y esta estaba presidida por Carlos Padrós, padre del torneo, ¿por qué ceder su organización al Madrid, presidido por su hermano Juan? El caso es que para el año 1904 todo parecía indicar que sería la Asociación Madrileña la que organizaría el segundo Campeonato de España, pues no en vano así se publicó ya en diciembre de 1903 en el órgano oficial de la Asociación, el bisemanario Mundo Sportivo.

Pero para sorpresa del nuevo presidente de la Asociación Madrileña, el Madrid FC de Carlos Padrós se aprestó a publicar el reglamento del Campeonato de España. Solo unas semanas después de que Avecilla ascendiera a la presidencia se encontraba con el primer problema grave, el Madrid FC intentaba usurparle a la federación las funciones que le correspondían. Este es el reglamento del torneo, extraído de Arte y Sport (10-2-1904) y Los Deportes (28-2-1904):

Campeonato de España, organizado por el Madrid Foot-ball Club

Premios

1. Copa de plata de S. M. el Rey

2. Objeto de arte de los SS. SS. Príncipes de Asturias

Bases

1. Podrán tomar parte en este concurso todas las sociedades de foot-ball asociación de España legalmente constituidas.

2. Para hacer la inscripción han de dirigirse al presidente del Madrid Foot-ball Club, avenida de la Plaza de Toros 10, bajo, antes del 28 de febrero de 1904, en carta certificada firmada por el presidente o secretario y acompañando una lista con el bando y suplentes, cuyo número es ilimitado, firmada por el capitán.

3. No podrán tomar parte en este concurso más que jugadores que pertenezcan a una sociedad y que estén domiciliados en España por lo menos desde la fecha de la inscripción.

4. Solo podrán tomar parte en este concurso, que se celebrará en Madrid, una sociedad por cada provincia o región. Si se inscribieran por una provincia dos o más sociedades, celebrarán entre sí partidos eliminatorios bajo las condiciones siguientes:

a. Elegirán un jurado que resolverá sin apelación.

b. Antes del 25 de marzo, cada bando habrá jugado dos partidos contra cada uno de los otros bandos inscriptos, apuntándose dos puntos por cada partido ganado y uno si hay empate, resultando vencedor el que obtenga mayor número de puntos.

c. Si al final del ejercicio hay bandos empatados, el jurado designará los días de encuentros definitivos.

d. Las sociedades vencedoras en cada provincia serán las que únicamente tomarán parte en el concurso de Madrid.

e. El jurado remitirá a la comisión organizadora el acta del resultado de los partidos antes del 27 de marzo.

5. Si en alguna provincia se estuviera celebrando otro concurso, será válido el resultado para este siempre que las sociedades se atengan al inscribirse a las bases 1ª, 2ª y 3ª.

6. los partidos definitivos del concurso se celebrarán en Madrid los días 27, 28 y 29 de marzo en los campos, días y horas que la comisión organizadora anunciará oportunamente.

7. estos partidos se jugarán por series eliminatorias, sorteándose los bandos dos a dos, resultando campeón el que gane la última serie y se dispondrán en días alternos para descanso de los jugadores.

8. Los partidos se celebrarán con cualquier tiempo si no hay acuerdo en contra por parte de los capitanes respectivos.

9. Los jueces se nombrarán de común acuerdo entre los capitanes de los bandos. De no estar conformes será el jurado nombrado por la comisión organizadora el que lo haga.

10. En caso de empate el juez árbitro podrá prolongar el partido por tiempos de quince minutos con cambio de terreno a los siete, y uno de descanso.

11. El juez árbitro dará cuenta al jurado del resultado de los partidos en acta firmada por él y los dos capitanes antes de 24 horas.

12. Diferencias y reclamaciones de cualquier índole tendrán que hacerse por escrito al jurado antes de 24 horas y su fallo será inapelable.

13. La copa quedará propiedad de la sociedad que durante tres años sucesivos obtenga el campeonato.

14. La sociedad que obtenga el campeonato queda obligada a disputarlo al año siguiente a las sociedades que se inscriban como establece la base 4ª y condiciones y si fuera vencida en su provincia o en Madrid a entregar la copa a la sociedad vencedora.

15. Si la sociedad que obtuviera la copa uno o dos años seguidos se disolviera, hará entrega de ella a la comisión organizadora.

16. En estos partidos regirá cada año el reglamento aprobado últimamente por la Asociación de Clubs de Foot-ball de Inglaterra.

Formarán el jurado los excelentísimos señores Marqués de Cabriñana, Marqués de Tovar y Marqués de Guadalest.

La primera respuesta pública de Avecilla apareció en el Diario Universal de 3-2-1904, bajo su habitual pseudónimo de F. Bowden:

La prensa ha dado cuenta días pasados de la organización de importantes concursos, cuya convocatoria yo creí siempre de la exclusiva competencia de la federación; pero en fin, mimbres y tiempo, que allá veremos en qué paran estas «pequeñas miserias» en las que la Federación Madrileña de Clubs de football está dispuesta a hacer valer sus derechos.

Pero las «pequeñas miserias» continuaron, y tras el resumen del reglamento publicado por El Liberal (8-2-1904) Avecilla publica esta nota mucho más fuerte una semana después también en el Diario Universal (10-2-1904):

Grande ha sido la sorpresa de todos al ver anunciado con carácter oficial, al parecer, este el más importante concurso del año, por una sociedad de cuya existencia no se tiene noticia.

En primer lugar, ¿hay quien ignore que los campeonatos nacionales no pueden ser organizados si no es por las federaciones constituidas que representan el más alto poder en la materia? La sociedad de velocipedistas de Madrid tuvo a su cargo durante años enteros la organización del campeonato de España para ciclistas, pero una vez constituida la Unión Velocipédica Española, ni por un momento se le ocurrió a nadie el meterse en camisa de once varas, haciéndose cargo de lo que no entra en sus atribuciones ni remotamente. ¿Qué se diría si ahora se le ocurriese convocar al Pedal Madrileño, por ejemplo, para una carrera semejante, no obstante el tiempo transcurrido, sin que la Unión Velocipédica Española se ocupe de asunto de tal importancia? ¿Pasaría en silencio tal desacato la Unión Velocipédica Española?

En igual caso se encuentra la Federación Madrileña de Clubs de Foot-ball, a cuyo reglamento acudiré si es preciso para demostrar lo que sostengo.

Y lo más estupendo del caso a primera vista es el que haya encontrado la citada sociedad quien ponga bajo su amparo este concurso. El cronista sportivo de El Liberal se limita a dar cuenta de las bases publicadas sin comentario alguno.

Y el que calla, otorga. ¡Magnífico! Y no es solo al Sr. Lozano a quien la cosa le parece de perlas. Con acordarse del nombre del actual presidente de la federación acudirá a la memoria de todos los de los patrocinadores de esa sociedad rebelde.

Esa sociedad es el Madrid, ¿saben ustedes? El Madrid, que ya no existe oficialmente desde que unió su nombre y su suerte al Moderno, oscurecido en la actualidad, según se ve, por sus mismos compañeros. Pero, ¿qué fusión es esa, señores míos?

Sin perjuicio de que la federación tome el camino que considere más razonable, bueno será que los clubs de provincias tomen nota de lo acordado en la última junta: no considerar legal dicho concurso, de tal forma que por todas las federaciones que están en reciprocidad con la madrileña no se reconocerá más campeonato de España que el que en plazo no lejano ha de organizar la citada federación. ¿Con qué premios? Ya se verá. Eso es otro asunto que quizá dé juego, y no a gusto de todos.

Bien sabido es que por cuantos medios fueron posibles, hasta dando de mano algunos extremos en pugna con los reglamentos, se procuró que el Madrid-Moderno ingresase en la federación, a la que pretendieron los de dicho club imponer caprichosas condiciones. Tácitamente han buscado un rompimiento hecho firme por su actitud actual. No es cosa, pues, de que la federación rehúya el contestar como se merece a la actitud de los que de tal modo pretenden que su capricho sea ley.

En resumen: sépase que el concurso que organiza esa fantástica sociedad, que resurge para eso exclusivamente, no es tal campeonato de España, aunque lo digan frailes descalzos, que no lo dirán.

Y mientras Avecilla explota y publica también un artículo en muy parecidos términos en Los Deportes (28-2-1904), en El Liberal se publica la siguiente nota que demuestra que el Madrid FC continúa con la voluntad de organizar el campeonato (28-2-1904):

Ha empezado la animación en los campos de juego con motivo de la proximidad del campeonato de España.

Hasta anoche estaban inscriptas para disputarse la copa del rey el Madrid y el España de Madrid y el Athletic de Bilbao.

Las listas de equipos se publicarán oportunamente.

Y continúa el propio El Liberal el 6-3-1904:

Para el Campeonato de España, organizado por el Madrid Foot-ball Club, se han inscripto los Clubs siguientes: Athletic Club, de Bilbao; España Foot-ball Club, de Madrid; Madrid Football Club de ídem, y Club Español de Foot-ball, de Barcelona.

Este es el segundo año que se jugará este campeonato, organizado particularmente por el Madrid, y para el cual concedió el rey don Alfonso una preciosa copa y otros premios los príncipes de Asturias.

La lucha será reñida e interesante, pues van a disputarse el premio los mejores equipos españoles.

En la actualidad la copa del rey está en posesión del Athletic. Pasará a ser propiedad de este siempre que la gane tres años consecutivos.

Como se ve el interés es grande, y la mejor prueba de ello es que tomarán parte en este concurso los más afamados clubs españoles.

El plazo de inscripción se ha prorrogado ocho días más para que tengan tiempo de inscribirse las sociedades de provincias.

Lo mismo que el año pasado es de esperar que el público madrileño asista a esta fiesta de la que tan gratos recuerdos se guardan y que tanto va progresando y extendiéndose en nuestro país.

Pero parece que El Liberal no estaba bien informado, porque el presidente Avecilla publica ese mismo domingo 6-3-1904 en el Diario Universal noticia explicando que los problemas entre el Madrid FC y la federación se han solucionado. Dice así el presidente federativo:

Ante todo, mi más cordial enhorabuena a las sociedades de la corte y a la federación por el satisfactorio fin de las discordias que hasta hace pocos días hacía temer por la prosperidad del foot-ball y augurar un final desastroso al Campeonato de España.

El Madrid-Moderno ha decidido al fin federarse, comprendiendo la utilidad de caminar unidas todas las sociedades madrileñas, dando así ocasión al magnífico espectáculo que se proyecta con motivo de la llegada próxima del Athletic de Bilbao y el Español de Barcelona, para dar público testimonio de la concordia y fraternidad de todos […].

Días pasados di yo noticia de la inscripción de los clubs Athletic de Bilbao, Español de Barcelona, Madrid-Moderno y España de Madrid, adelantando que caso de venir la sociedad organizadora a un acuerdo con la federación, cambiando de este modo la actitud de esta, entrarían en liza los clubs federados para luchar con los ya inscritos en el Campeonato de España.

Por fortuna cumpliéronse los augurios míos, y a la lista de los ya citados han de agregarse los primeros teams de las sociedades siguientes: Moncloa, Iberia y Español.

La cuestión en consecuencia estaba clara: había equipos que se habían inscrito al campeonato organizado por el Madrid, y otros equipos que habían permanecido fieles a la federación y que precisamente por este motivo no se habían inscrito. Y el Español, que jugó a dos bandas inscribiéndose como España ante el Madrid y como Español ante la federación. Y ahora que el Madrid aceptaba la competencia de la federación esta aceptaba como inscritos a unos y otros. Lo que exigía entre otras cosas que se empezaran de inmediato los partidos de la eliminatoria previa de Madrid para dar un representante regional en el Campeonato de España. Tan pronto como el domingo siguiente, según el propio Avecilla (6-3-1904):

Para el próximo domingo está señalado el primero partido eliminatorio entre los clubs Madrid-Moderno y Español de Madrid. La fiesta tendrá lugar en el Hipódromo a la hora que oportunamente se anunciará, siendo la entrada por invitación, que se facilitará a quienes lo soliciten en los sitios que se darán a conocer con la debida antelación. Tarde de emociones el próximo domingo, en que por vez primera han de luchar los dos clubs más fuertes de la corte en los preliminares del Campeonato de España.

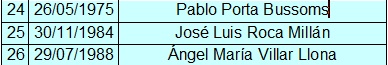

Así pues por fin solucionados los problemas entre federación y Madrid iba a comenzar el segundo Campeonato de España. Según carta enviada por Avecilla (Arte y Sport, 20-4-1904) a los inscritos la federación hacía suyos los reglamentos redactados por el Madrid y aceptaba también los equipos inscritos. Gracias a El Liberal (6-3-1904), Arte y Sport (10-3-1904) y Los Deportes (13-3-1904) conocemos cuáles fueron los jugadores inscritos:

Club Español de football, de Barcelona

Jugadores: D. José Mª de Acha, D. Joaquín Carril, D. Benigno Belausteguigoitia, D. Guillermo Galiardo, D. Joaquín Cenarro, D. Ángel Rodríguez, D. Enrique Montells, D. Victoriano de la Riva, D. José María Soler, D. Ángel Poz, D. Gustavo Green Córdoba.

Suplentes: D. Juan de Olóriz, D. Emilio Sampere, D. José María Jorro, D. Julián Mora, D. Jorge Meyer, D. Santiago Méndez, D. Francisco Bru, D. Francisco Vives, D. Sebastián Casanellas, D. Miguel Berna, D. Florentino Ayestarán, D. Raimundo Fernández García-Quirós, D. Manuel del Castillo y D. Joaquín Escardó.

Athletic Club de Bilbao

Jugadores: D. Alejandro Acha, D. Enrique G. Careaga, D. Amado Arana, D. Juan Astorquia, D. George Cochram, D. Luis Silva, D. Alejandro de la Sota, D. Mario Arana, Sr. Dyer, Sr. Casseaux, Sr. Evans.

Suplentes: Sr. Guy, Sr. Devies, Sr. George Langford, D. M. Castellanos, D. Luis Arana, D. Darío Arana, D. José Arana, Sr. Arambarri, D. Benito Urquiza, Sr. Azpeitia, D. Avelino González, D. J. Irízar, D. Adolfo Larrañaga, D. Hermenegildo García, D. Rogelio Renovales, D. Ricardo Ugalde, D. Ángel Pérez, D. Ramón Silva, D. Enrique Goiri, D. A. E. Mills.

España foot-ball Club, de Madrid

Jugadores: D. Juan Caleya, D. N. Ocha, D. Alfonso Hermúa, D. Benigno Martínez, D. Ramón Cárdenas, D. Manuel Vallarino, D. Ramón Méndez, D. José Giralt, D. Antonio Sánchez Neyra, D. Armando Giralt, D. Isaac Fernández.

Suplentes: D. Fernando López, D. Enrique García, D. Agustín Chofré, D. N. Ajuria, D. Raimundo García, D. J. Luis Puigcerver, D. Enrique Arruabarrena, A. Arturo Hamilton, D. Máximo Suberceaux, D. Enrique Rodero, D. Manuel Méndez y don Mario Giralt.

Madrid football Club.

Jugadores: D. Carlos R. Lafora, D. Eustaquio Celada, D. José Contreras, D. Manuel Yarza, D. Luciano Lizárraga, D. Enrique Normand, D. Pedro Parages, D. Luis Romero de Tejada, D. Antonio Alonso, D. Federico Revuelto y D. N. Irigoyen.

Suplentes: D. Arturo V. Johnson, Sr. Jorro, D. Telesforo Álvarez, Sr. Ortiz, D. Eugenio Bisbal, D. Alejandro Leigt, Sr. Hodans, Sr. Barquín, D. Juan Albéniz, D. Joaquín Yarza, D. Juan Seguí, D. Cristino Bisbal, D. Pedro Normand, D. Pedro Sanz, D. Leopoldo Durán, Sr. Faccini, D. Antonio Alcalde, D. Joaquín Elósegui, D. Adolfo Wandosell y D. Henry Gottard.

Y así pues el 13-3-1904 se empezaron las eliminatorias provinciales de Madrid para dar un representante capitalino para el Campeonato de España. El primer partido, contra lo que había anunciado Avecilla, se disputó entre el Moncloa y el Iberia. Bajo la presidencia del propio presidente federativo y en el campo del Moncloa, los locales vencieron por 4-0 (Los Deportes, 20-3-1904). Nótese que el campo en principio anunciado había sido el Hipódromo, pero por razones que se ignoran al final no pudo disputarse allí el encuentro.

Ese mismo 13-3-1904 se reunía en junta general el Club Español de Barcelona, y entre otras acuerdos, decidieron «desistir del proyectado viaje a Madrid para tomar parte en el Campeonato de España» (Los Deportes, 20-3-1904). Tampoco conocemos las razones de su súbita decisión. También recoge la noticia La Vanguardia (24-3-1904):

Parece cosa decidida ya que el Club Español ha desistido de efectuar el viaje de concurrencia a Madrid con ocasión del titulado Campeonato de España.

Es de sentir tal decisión tratándose de una sociedad de tanta pujanza y bríos como esta, pero debe respetarse pues, como todas las suyas, será hija de una madura reflexión. De todos modos los jugadores del Madrid deben una visita a Barcelona, de manera que bien podría gestionarse esta con éxito, a nuestro entender, con ocasión de las próximas fiestas, con lo cual se beneficiaría la afición en general y las buenas relaciones que han de existir siempre entre sportmen.

El segundo partido de la eliminatoria madrileña sí se jugó en el Hipódromo, el sábado 19-3-1904. A las 16:00 y bajo las órdenes de Ángel Garrido (del Moncloa) el Madrid-Moderno y el Español se disputaron el partido más importante de cuantos se podían organizar entre equipos madrileños. Y el partido no defraudó, pues terminó ni más ni menos que con empate a cinco goles. El reglamento recogía la opción de jugar una prórroga de quince minutos pero previo acuerdo de los capitanes; ninguno de los equipos quiso continuar en ese momento el encuentro y a la larga este fue el origen de grandes problemas. Porque el jurado del torneo dijo que el partido de desempate debía jugarse al día siguiente (20-3-1904), lo cual a pesar de que el reglamento del torneo prohibía expresamente que se jugaran dos partidos en días consecutivos. Y como el Madrid FC no se presentó se dio por vencedor de la eliminatoria al Español. Ese mismo día 20 de marzo se reunió en el café de Santa Engracia el jurado del torneo. Y gracias al Libro de Oro del Real Madrid (págs. 44 y 45) conservamos el acta de la reunión:

Acta de la Junta celebrada por el Jurado de los partidos eliminatorios del Campeonato de España el día 20 de marzo de 1904:

Con asistencia de los señores Avecilla, Garrido, Páramo, Namo y Meléndez, en el café de Santa Engracia.

El Sr. Presidente (Avecilla) dio cuenta de las cartas dirigidas por él, contando con la aprobación de los señores que componen el jurado, a los capitanes de los equipos del Madrid y el Español para que se suspendiera el partido que debió celebrarse en dicho día (20-3-1904) en uso de las atribuciones que le concedía la base 4ª del Campeonato, que dice así: «si al final del ejercicio hay bandos empatados, el jurado designará los días de encuentros definitivos».

Pidiendo se considerase nulo el acuerdo tomado en la junta anterior especto al día en que debía de celebrarse el partido por faltarse a lo prevenido en las bases, sentado como está, además, el precedente de lo realizado por el mismo jurado respecto al nombramiento de juez árbitro a favor del Sr. Arana.

Los Sres. Páramo, Garrido y Namo no fueron del mismo parecer, y pidieron se considerase el partido ganado por el Español en vista de la no asistencia al campo del Club Madrid, como resulta del acta del partido presentada y firmada por el Sr. Neyra, capitán del Español.

Los señores Avecilla y Meléndez hicieron constar su opinión en contra, pidiendo se pusiese en el acta «la barbaridad que representaba jugar los dos partidos de que se trata en días consecutivos», citando la base 7ª, y haciendo notar la no validez del acta por no estar presentada y firmada por el juez árbitro, como preceptúa la base 11, que dice: «el juez árbitro dará cuenta al jurado del resultado de los partidos en acta firmada por él y los dos capitantes antes de las veinticuatro horas».

Sacado a votación cuál había de ser el resultado del partido, se acordó por tres votos contra dos que se considerase ganado por el Club Español.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión. Madrid, 20 de marzo de 1904. El secretario, Adolfo Meléndez.

Y esta decisión provoca ni más ni menos que una reunión inmediatamente después de la junta directiva de la federación (acta extraída también del Libro de Oro del Real Madrid):

Acta de la junta celebrada por la Asociación Madrileña de Clubs de Foot-Ball del día 24 de marzo de 1904 en el café de Santa Engracia.

Asisten los señores Garrido, Velasco, Hermúa, López, Meléndez, Páramo, Namo, Jiménez, Avecilla y Villaseñor.

Preside el señor Garrido. Se acuerda por la federación se decida el resultado del partido verificado entre el Madrid-Moderno y el Español por el jurado compuesto por los señores Meléndez, Páramo y Garrido, como fuentes consultivas, decidiendo este que se otorguen los dos puntos al Español.

Presenta el Madrid-Moderno su baja en la federación, y no es admitida, demorando el Madrid su opinión hasta consultar con su Club.

No se admite la dimisión presentada por el señor Avecilla y por el señor Villaseñor de sus cargos de presidente y secretario, respectivamente, así como tampoco la baja del Club Moncloa y la dimisión de su representante, señor Garrido.

Y se levanta la sesión en Madrid, a 24 de marzo de 1904. El secretario, J. Villaseñor.

La situación en definitiva es la siguiente: Avecilla se puso de parte del Madrid, y al no conseguir defender oportunamente lo que consideraba justo presentó la dimisión, al igual que su vicepresidente (que había votado contra el Madrid) y su secretario. En todo caso, es cierto, la decisión de dar por ganado el partido al Español prosperó y este se enfrentó en el partido definitivo de las eliminatorias madrileñas al Moncloa el domingo 27-3-1904.

Y una vez más la desgracia hizo acto de presencia. Esta vez el partido se jugó en el campo del Athletic de Madrid por «la imposibilidad de seguir celebrándose en el Hipódromo, por causas de todos sabidas y que no es esta la ocasión de poner de manifiesto» (Diario Universal, 27-3-1904). O en palabras de Gran Vida (marzo de 1904), «por cierto, que debió de ocurrir algo anormal, cuando se ha privado a los footballers del Hipódromo (y esta es la segunda vez). Por este camino serán los propios jugadores los que desacrediten el foot-ball con su falta de prudencia». Explica así Gran Vida el desagradable incidente que provocó la suspensión del encuentro:

Después de apuntarse un tanto el [Español], un desgraciado incidente vino a interrumpir el partido. Alfonso Hermúa, el conocido y simpático zaguero, tuvo la mala fortuna de caer, fracturándose la tibia y el peroné. Asistido inmediatamente por los facultativos del gabinete médico de Pardiñas, que le operaron de toda urgencia, pasó a su domicilio, Serrano 51, donde ha recibido muestras de la ansiedad con que se desea su curación.

Dice por su lado Avecilla en la misma crónica del Diario Universal (27-3-1904):

El Español recurre, a la vista de lo ocurrido, a la federación para ver si da por válido el partido de esta mañana. Es de presumir que la federación aplicará a este caso el mismo criterio que sustentó con motivo de la cuestión entre el citado club y el Madrid-Moderno, caso de que los antecedentes coincidan y sea el mismo el puesto a su resolución, como parece.

No tenemos constancia directa de la reunión que la junta directiva debió de tener ese mismo día 27-3-1904, pero gracias entre otros a Gran Vida (marzo 1904) sabemos que el día 28-3-1904 se convocó a la final entre el Español de Madrid y el Athletic Club de Bilbao, que había llegado a la capital el mismo día 27-3-1904.

Quizá sea oportuno citar en este punto que existe una gran controversia sobre cómo se desarrolló la llegada de los bilbaínos a Madrid. Parece intrascendente, pero nos adelanta elementos que quizá nos permitan explicar el desarrollo posterior del torneo. He aquí las diferentes referencias sobre la llegada del Athletic:

Esta madrugada ha llegado a Madrid el Athletic de Bilbao, a quien esperaban en los andenes de la estación del Norte una numerosa comisión del Madrid FC y la junta directiva de la federación (Ceferino R. Avecilla, Diario Universal, 27-3-1904).

Por esta región fue a esa corte la Sociedad Athletic Club, y pasando por alto la particularidad de que ni a nuestra llegada a la estación del ferrocarril, ni en la fonda donde nos hospedábamos, ni en ninguna parte tuviéramos el gusto de recibir el cortés saludo de bienvenida de la Federación de football de esa, ni colectiva ni particularmente (y esto sí que me parece incomprensible y desusado) (George Cockram, 7-4-1904, publicado por El Nervión, 8-4-1904)

El día 27 por la mañana llegaron los jugadores de Bilbao, yendo a esperarlos comisiones de los clubs Madrid y Moncloa, además de casi todos los socios de este Athletic. Es verdad que no hay ninguna obligación, pero creo que es un deber de cortesía el que una federación que con tantos derechos se cree, nombre uno o dos individuos para que saluden a los que vienen para disputarse el campeonato (Eduardo de Acha, Arte y Sport, 20-4-1904).

Respecto a una queja que expresa el Sr. Acha, debo manifestar que ni a mí ni a mis compañeros, ni amigos más íntimos, ni a mí, se nos participó que el Athletic llegaría a esta corte el día 27 de marzo, en cuya mañana tuvimos que jugar un partido eliminatorio, señalado por la Federación; pues de haberlo sabido, hubiéramos solicitado la variación conveniente de hora, para tener la satisfacción de ir a esperar y saludar, con nuestro presidente en cabeza, a los campeones del año pasado (Benigno Martínez Franco, 25-4-1904, publicado por Arte y Sport, 10-9-1904).

Los athléticos parecen olvidar que el representante del Moncloa que fue a recibirles, Ángel Garrido, era también vicepresidente de la federación.

Fuera como fuera, llegó el citado día 28 de marzo, el primero de los designados por el reglamento para jugar el Campeonato de España, y la situación en resumen era la siguiente:

- El Reglamento del Campeonato decía con toda claridad en su artículo 4º que solo podía inscribirse un equipo por provincia, y que en caso de ser más debían organizarse eliminatorias que dieran un vencedor antes del día 25.

- Por las situaciones antedichas en Madrid, a día 28, no había campeón regional.

- El Español de Barcelona no llegó a venir a disputar el torneo, por lo que el único inscrito era el Athletic Club.

Para resolver el problema de que solo hubiera un inscrito la federación madrileña en su reunión del 27 de marzo decidió alterar las normas de competición, haciendo un sorteo entre el Moncloa y el Español para ver cuál de los dos jugaría contra el Athletic al día siguiente. Si ganaba el club bilbaíno a él le correspondería automáticamente el título de Campeón de España, y si era el representante madrileño el que ganaba, este debería enfrentarse con el otro equipo madrileño. El elegido finalmente por el sorteo para representar a Madrid fue el Club Español.

Así el primer día del torneo, el 28 de marzo, debía disputarse el partido entre el Español de Madrid y el Athletic Club. Pero el partido no se disputó. Tradicionalmente se ha dicho que fue porque al no haber ningún vencedor de las eliminatorias madrileñas ningún equipo fue al campo a jugar contra el Athletic, y que en consecuencia estos ganaron lícitamente el campeonato. Pero la realidad no fue así.

En este punto es preciso leer con mucha atención algunos párrafos de cartas y noticias que posteriormente reproduciremos íntegramente, pero que son imprescindibles para continuar aquí con el relato. Por orden de publicación son las siguientes:

El lunes 28 el Athletic trató de ver con quién jugará y no sacó resultado práctico. Se cree que el Español firmó acta en la que cedía al Moncloa el partido; pero este club no dio señales de vida, no se sabe si asustados los jugadores o por qué causa. En vista de lo cual el Athletic ganó campo, aunque a su pesar, sin demostrar su valor en el concurso. Este club tenía derecho a la copa desde el día 27, pues para esa fecha debía Madrid designar el club que le representaría y al no hacerlo pudo Bilbao el mismo domingo titularse campeón, pero no quiso, esperando al lunes en que no presentándose ni el capitán del Moncloa para exponer causas y ver de aplazar el partido se consultó el asunto a un señor abogado, y este dijo que el Athletic podía retirar sus jugadores, pues ya no se podía aplazar la estancia allí, por las ocupaciones de los que componían el team (crónica de El Nervión, 30-3-1904).

Nos presentamos el día 28 de marzo por la tarde en el campo del juego, dispuestos a disputar la partida de concurso, y como no se presentó ningún club inscripto, pues el único que lo estaba -el de Barcelona- no acudió y entre los de esa no habían terminado los partidos eliminatorios, que según las fechas reglamentarias debían ser jugados antes del 25 […]. (George Cockram, 7-4-1904).

Que el Athletic se presentó a jugar el campeonato, encontrándose con que no había otra sociedad que pudiera jugar con él. Que por lo tanto este es el segundo año que tiene la posesión de la Copa y que somos los campeones. ¿Lo duda alguien esto? (Eduardo de Acha, 20-4-1904).

Ha faltado el Athletic a la base 7ª de dicho Reglamento general al negarse a jugar con el Español el día 28 de marzo último, en el campo próximo al Tiro de Pichón, el partido definitivo que le señaló la Federación y que fue anunciado por toda la prensa periódica de esta capital. Un argumento, más aparatoso que de verdadera fuerza, expone el Sr. Acha diciendo que los capitanes del Español y el Moncloa cedieron al Athletic el campeonato. Ni el Sr. Neyra ni el Sr. Garrido podían usar de atribuciones que no tenían sin consultar previamente con sus clubs respectivos, ni con el referee o árbitro, ni con la Federación; y buena prueba de ello es que dichos señores se acercaron al Sr. Astorquia, acompañados del que suscribe y de todos los socios del Español, para exigir que se jugase en el acto el partido definitivo del campeonato, a lo que accedió, justo es confesarlo, el capitán Sr. Astorquia, si bien después se retractó de su acuerdo por instigaciones de su compañero el Sr. Sota […] Siendo certísimos y públicos los hechos relatados, se comprenderá la fuerza y veracidad que tienen los argumentos del Athletic cuando en uno de los párrafos finales de su escrito se leen estas palabras: «que el Athletic se presentó a jugar el campeonato, encontrándose con que no había otra sociedad que pudiese jugar con él». (Benigno Martínez Franco, 25-4-1904, publicado por Arte y Sport, 10-9-1904).

¿Qué ocurrió así pues el 28 de marzo? ¿Había rival para el Athletic como afirma el representante del Español o no había ninguno como afirman los bilbaínos? Pues aunque parezca sorprendente, los dos llevan razón. En efecto todo parece indicar que el Español se presentó a jugar tal y como había decidido la federación la tarde anterior, pero el Athletic se negó a jugar con ellos porque siendo fieles al reglamento del campeonato publicado inicialmente el Español no era representante de la provincia de Madrid porque no había ganado las eliminatorias regionales.

No fue en consecuencia que el Athletic no tuviera rival, sino que no reconocieron capacidad al rival que se presentó, el Español de Madrid. Esta es la única interpretación plausible para los tres textos citados y en particular los dos escritos por bilbaínos, que si se releen desde esta perspectiva se notan redactados con un cuidado extraordinario para que sin mentir parezca que dicen algo que no están diciendo. De ahí ha surgido precisamente la mala interpretación que ha circulado hasta hoy por los libros.

Pero hay otro elemento que es preciso destacar. Y es que todo parece indicar que el Athletic bilbaíno traía desde Bilbao la intención de no jugar ningún partido al hacer la interpretación del reglamento antedicha. Ya lo avisaba el propio presidente Avecilla el mismo día de la llegada del Athletic (Diario Universal, 27-3-1904):

Además del partido definitivo del Campeonato de España, es muy posible que jueguen fuera de concurso con algún otro club de los eliminados.

Según rumores el primero se jugará mañana, a las tres y media de la tarde, en su hermoso campo situado detrás de las tapias del Retiro, en las inmediaciones del Tiro de Pichón.

Un dato que nos permitiría confirmar nuestra hipótesis de que ya venían sin intención de jugar sería saber si trajeron o no la copa a Madrid. Y una vez más contamos con versiones bien diferentes:

Ha regresado a su país sin jugar el partido que se había anunciado, y lo que es más incomprensible aún, con ser esto mucho, llevándose la copa de S. M. como si legítimamente le perteneciera (Avecilla, Diario Universal, 4-4-1904).

Por último debo significarle que la copa fue remitida a esa corte por esta sociedad dentro del plazo reglamentario, y únicamente un olvido de la persona a que se mandó puede ser la razón de que no fuera entregada a tiempo (Cockram, El Nervión, 7-4-1904).

Dice este señor en su artículo que se debía haber entregado la copa, «según expresan los reglamentos», ¿qué reglamentos? Cuando se solucionó la cuestión entre el Madrid F.C. y la Federación sobre quién tenía derecho a publicar las bases, recibí una carta, que conservo, del Presidente de la Federación, y, entre otras cosas, me decía: «Aténgase, pues, a las bases publicadas por el Madrid F.C…» Dichas bases no hablan de entregar la copa a nadie en el tiempo que dice F. Bowden. La base 14 dice que «la Sociedad que obtenga el campeonato queda obligada a disputarlo al año siguiente a las Sociedades que se inscriban, como establece la base 4ª y condiciones, y si fuera vencida en su provincia ó en Madrid, a entregar la copa a la Sociedad vencedora». Por lo tanto, si no hice entrega de la copa, fue porque no tenía ninguna obligación a ello. (Acha, Arte y Sport, 20-4-1904).

El presidente de la Federación manifestó públicamente repetidas veces que no había exigido al Athletic el previo depósito de la copa (que alguien calificó despectivamente de cacharro al recogerla en el primer año de campeonato), porque descansaba en la caballerosidad de las personas que componen ese club; y tanto confiaba este en su triunfo que la dejó en Bilbao y no la presentó en el concurso actual (Benigno Martínez, 25-4-1904, publicada en Arte y Sport 20-9-1904).

Siguiendo las diferentes opiniones parece ser que el Athletic de Bilbao mandó la copa al presidente de su sucursal madrileña para que este se la entregara a la federación, y fue Acha quien decidió no entregarla como él mismo confiesa. Entendemos que la hipótesis más plausible sea que cuando mandaron la copa un mes antes del torneo lo hicieron con intención de entregarla al organizador cuando este todavía era el Madrid FC. Una vez el trofeo en Madrid decidieron no entregarlo al nuevo organizador, la federación madrileña de Avecilla.

Tras la negativa del Athletic a jugar con el Español se reunió la junta de la federación ese mismo 28-3-1904 por la noche para resolver sobre el asunto. Tenemos dos referencias de las decisiones que se tomaron:

Cuando escribo estas líneas debe de estarse juntado en el campo del Moncloa el partido definitivo del campeonato de España entre el Athletic de Bilbao y el Español de Madrid, según acordó la federación en su junta de anoche. Caso de que corresponda el triunfo al segundo de los citados clubs, habrá de jugar con el Moncloa un definitivo, ya que por apremios de tiempo no ha sido posible jugar el último eliminatorio, siendo preciso sortear entre los dos clubs citados el que habrá de luchar hoy. La copa de los príncipes de Asturias que figuraba como segundo premio en el campeonato se jugará en concurso aparte entre las sociedades de Madrid, en caso de que no resulte hoy vencedor el team vasco. (Ceferino Rodríguez Avecilla, 29-3-1904, Diario Universal).

En vista del extraño proceder del Athletic acordó la federación dirigir un oficio a su capitán, en cuya casa fue entregado con las debidas precauciones, señalándole el siguiente día 29 de marzo, hora de las tres y media de la tarde y campo de la Moncloa, para que jugase con el Español el partido que debía poner término al concurso (Benigno Martínez Franco, 25-4-1904, publicado por Arte y Sport, 10-9-1904).

Pero el Athletic en definitiva siguió sin reconocer a la federación la potestad para variar el reglamento del Campeonato, y simplemente se dio a sí mismo por campeón de España y se volvieron a Bilbao al día siguiente. No sin antes enviar telegramas contando su supuesto éxito dirigidos a un «joven y distinguido convecino nuestro» (El Nervión, 29-3-1904):

Club Madrid fuera de concurso. Jugamos partido amistoso con Athletic de esta. Saldremos mañana. Acha.

Retirado club Madrid. Nuestra es Copa. Ahora salen Dyer y Cockram. Zubiría.

El 29-3-1904 se volvió el Athletic a Bilbao, mientras que a las 15:30 la federación había convocado nuevamente al Athletic y al Español para disputarse el Campeonato de España, esta vez en el campo del Moncloa. Así lo cuenta el representante del Español, Benigno Martínez Franco, en su carta de 25-4-1904, continuando el párrafo reproducido justo antes (reproducida por Arte y Sport el 10-10-1904):

El Español cumplió noblemente dicho acuerdo, presentándose uniformado, en el orden siguiente: Vallarino, Prats, Neyra, Giralt (A.), Méndez (R.), Fernández (Isaac), Giralt (J.), Méndez (M.), García (E.), Martínez (B.) y López (F.).

Después de esperar en vano tres horas al Athletic, que al no presentarse en el campo incurrió en la penalidad marcada en la base 6ª del Reglamento general, se levantó la correspondiente acta, firmada por el árbitro y el capitán, la cual fue remitida a la Federación; y en sesión celebrada a las diez de la noche del mismo día 29 declaró esa corporación campeones de España a los señores del Club Español antes nombrados.

Como el Athletic no hizo uso del derecho reglamentario consignado en el art. 12 antes inserto, claro es que renunció a él y que ahora sería tardía e impertinente cualquier reclamación sobre este punto.

En conclusión la cosa parece estar bien clara. El segundo Campeonato de España lo organizó la Asociación Madrileña de Clubs de Foot-ball, y como tal organizador a ella le correspondía designar las fechas de los partidos y hacer cumplir el reglamento del torneo. E incluso cambiar el reglamento si así lo consideraba necesario. El Athletic no es más que uno de los equipos participantes que ninguna autoridad tiene para decidir quién era el campeón de España.

Pero queda otra interrogante. ¿Qué pasó con el Moncloa? Porque recordemos que la decisión de la junta directiva del 27-3-1904 era que si ganaba el Español el partido contra el Athletic se debería jugar otro partido entre el Español y el Moncloa. Entendemos sin fundamento la nota publicada por El Nervión de Bilbao en el sentido de que el Español cedió al Moncloa su posición por quedar desmentida por los hechos. Pero insistimos, ¿qué pasó con el Moncloa? Pues no lo sabemos. Contamos no obstante con una pista, la que nos da el propio presidente de la federación el 4-4-1904 en el Diario Universal:

La victoria definitiva veremos a quién corresponde en el partido que esta tarde se juega entre los primeros teams del Moncloa y del Español, de cuyo resultado tendré al corriente a mis amables lectores.

Pero no informó del resultado, y ni siquiera dijo que el partido no llegara a jugarse. Ni él ni ningún otro periódico o revista. Así que solo dos hipótesis se nos ocurren: que el partido no llegara a jugar o que se jugara y lo ganara el Español. Ningún rastro hay de que el Moncloa quedara campeón del torneo, y sí muchos de que lo fue el Español durante la polémica que se desarrolló los meses siguientes y que a continuación reproducimos íntegra. Las incógnitas en todo caso quedan abiertas: ¿por qué ni siquiera una pequeña nota de Avecilla explicando qué pasó el 4-4-1904? ¿Por qué nadie dio explicación de qué había pasado en ese partido? ¿Por qué Ángel Garrido, vicepresidente de la federación y representante del Moncloa, no dijo nada?

El caso es que después de esta nota de Avecilla de 4-4-1904 al día siguiente publica una nota sobre la Sociedad de Esgrima en el Diario Universal, es decir, que eligió deliberadamente no hablar de lo ocurrido el día anterior. Y veinte días después, el 25-4-1904, al final de otra nota sobre la Sociedad de Esgrima, su siguiente artículo tras el del 5-4-1904, decía esto el presidente de la federación:

Tengo en mi poder una carta en que un señor, que se firma T. Struggler, rectifica algunos de los extremos del escrito sobre Campeonato de foot-ball publicado por mí en estas columnas. A esto y a otras cosas contestaré oportunamente. Un poco de paciencia, que tiempo habrá.

Pero no hubo tiempo. Esta fue la última nota publicada por Avecilla, hasta el punto de que a partir del 2-6-1904 le sustituyó como cronista deportivo quien firmaba con el pseudónimo de «Crack», y que jamás escribió una sola crónica de fútbol (hasta finales de julio, al menos).