Cuando la religión conoce al fútbol: redefiniendo los orígenes del balompié

El 24 de octubre de 1857 Nathaniel Creswick y William Prest, dos amantes del críquet, redactaron el acta fundacional del primer club de fútbol de la historia, ubicado en la ciudad inglesa de algo más de medio millón de habitantes actuales que sigue dando nombre a la existente pero humilde entidad.

A decir verdad, es muy importante la palabra «redactaron» del párrafo anterior, ya que puede ser la línea divisoria que decanta la balanza de los orígenes del balompié hacia Inglaterra o Escocia.

Una pequeña parroquia del suroeste de Escocia

En los últimos meses, tanto medios nacionales como internacionales se han hecho eco de un impresionante hallazgo en un frondoso -a la vez que paradójicamente yermo- enclave situado al suroeste del país escocés. Hablamos del término de Anwoth, una pequeña parroquia que se encuentra a unos dos kilómetros al oeste de Gatehouse of Fleet, un municipio de 990 habitantes dentro del área administrativa del consejo de Dumfries y Galloway.

Foto cenital Anwoth.

Aquellos parajes elegidos en 1973 por el director Robin Hardy para su afamada película El hombre de mimbre han escondido durante siglos lo que parece ser un primitivo origen del fútbol, no tan alejado en la línea del tiempo como el juego de pelota mesoamericano, pero sí con anterioridad al Sheffield FC, guardando ciertas similitudes que vale la pena considerar.

Ged O’Brien, investigador irlandés con arraigadas raíces escocesas, es el principal responsable de asegurar la existencia de la práctica del fútbol en las primeras décadas del siglo XVII. Fundador del Scottish Football Museum, lleva 35 de sus 66 años tras los pasos del terreno de juego cercano al austero asentamiento de Anwoth, el cual lleva acusando durante siglos la inexorable despoblación hacia grandes urbes. Sin embargo, aquel lugar puede presumir de tener la documentación que acredita la práctica del fútbol a finales de 1620 impulsado por un fenómeno de masas todavía más estruendoso: la religión.

Samuel Rutherford y la iglesia presbiteriana

En 1560, Escocia apostató del catolicismo para convertirse en protestante, derivando gradualmente al presbiterianismo. En palabras de Ged, este cambio eliminó toda jerarquía eclesiástica entre el pueblo y Dios. «La Biblia era la evidencia suprema y única de la obra de Dios en la Tierra. Si no estaba en la Biblia, no era cristiana. Por esta razón, la Navidad dejó de celebrarse. No era bíblica. Hasta la década de 1970 los escoceses solían trabajar la mañana del 25 de diciembre, porque la Navidad no estaba en la Biblia».

Los presbiterianos se propagaron y fundaron diversas iglesias como la de Anwoth, con fecha de apertura en 1627. Un empresario local de clase alta solicitó el cargo de ministro a un reputado teólogo escocés llamado Samuel Rutherford, quien estuvo al mando hasta 1636. Su figura juega un papel central en esta historia para que la existencia de un primitivo balompié en su zona de mando haya llegado hasta nuestros oídos: odiaba el balón y todo lo que representaba.

Siempre de acuerdo a las investigaciones de Ged, la figura de Rutherford alcanzó la suficiente envergadura como para contar con biógrafos que atestiguaron con detalle diversos momentos de su vida. Es por ello que, durante su estadía en la iglesia de Anwoth, expresó por escrito su enfado y desazón al comprobar que los jóvenes feligreses estaban más preocupados en practicar el fútbol en un campo aledaño que en acudir a misa los domingos. La ira era doble; aquel deporte provocaba ausencias personales, pero también sacrilegios al no constar en la Biblia y, por ende, ser motivo de repulsa para las creencias presbiterianas.

Las reglas de aquel balompié son una incógnita, pero las frecuentes quejas de Rutherford permiten deducir la reiteración de aquellas incursiones deportivas, lo que dotaba al fútbol de una regularidad que se extendía a los habitantes de aquellas tierras, los mismos que se juntaban cada domingo para presuntamente acudir a misa, formando, casi por inercia, el equipo de la iglesia. Lo frecuente, casi ritual, suele denotar organización, lo que invita a pensar en que aquellos partidos abandonaban la improvisación en busca de una coherencia en el juego, un dogma que permitiría desechar la comparación con el fútbol medieval, más conocido por los anglosajones como mob football y que, pese a gozar de la etiqueta de antesala del deporte actual, destacaba por la inclusión de 200 personas en un mismo terreno común luchando por un esférico de una manera realmente prosaica.

Un campo de juego intacto por su (in)utilidad

«Junto al campo hay piedras antiguas de la Prehistoria. Rutherford las señaló y dijo que eran sus testigos ante los pecadores que jugaban al fútbol. Aludía a versículos de la Biblia. Las piedras se conocieron como los Testigos de Rutherford. Siguen allí y han sido validadas por los expertos en arqueología de Archaeology Scotland». El paso de los siglos podía haber provocado que aquel campo que aparece en los escritos fuera poco más que una idea mental de su fisonomía, pero una concatenación de casualidades ha permitido que siga existiendo con una similitud abrumadora respecto al siglo XVII.

Ubicado en una colina a unos 100 metros sobre el nivel del mar, su tierra es tan sumamente yerma que jamás ha sufrido conatos de cultivo o algún tipo de excavación sujeta a cambios agrícolas. De hecho, y como si de una cueva de los Maquis de la Guerra Civil española se tratase, su geolocalización se antoja realmente complicada para alguien que no sea de la zona. Ged, asiduo visitante para sus labores detectivescas, lo recuerda como un lugar extremadamente plano que mide unos 80 metros de largo por 50 metros. Dos de sus lados forman un anfiteatro natural, por lo que no se ve el campo hasta que se está justo en él. De hecho, en su último acercamiento tardó nada menos que dos horas desde Anwoth debido a los desniveles y algabas que se encontró por el camino.

De vuelta varios siglos atrás, al no poder arar ni usar ese terreno, se convirtió en el lugar de encuentro por antonomasia de los feligreses, por lo que Samuel Rutherford, a través del tribunal de la iglesia local, la «Kirk Session», registró los nombres de los pecadores para definir posibles castigos por su impía conducta, proveyendo una evidencia documentada de que se jugaba al fútbol todas las semanas en esta y posiblemente otras parroquias de Escocia. «Perth, Elgin, Glasgow, Inverness, Forres, Blairgowrie, Aberdeen, Lamington, Fordyce…» enumera con fluidez Ged.

Los pobres no escribían su historia

En definitiva, la existencia documentada de aquel lugar de práctica deportiva futbolística evidencia no solo la existencia de que en Anwoth, y por ende Escocia, ya había personas pateando artefactos redondeados en el siglo XVII, sino que lo ejercían de una manera regular -cada domingo de misa que aprovechaban para estar juntos-, así como su carácter popular, una afición del pueblo perseguida por los altos estamentos de poder. Sin embargo, ¿por qué no ha llegado jamás a las asociaciones de historiadores tales hechos cruciales en la historia del fútbol? Ged nos responde: «es un tema a debatir con documentación y hechos, pero me he encontrado con la negativa a hablar de ello de varios investigadores ingleses. La gente trabajadora no escribía su historia. O bien lo hacían las clases altas, o bien no se hacía. Por eso, un pequeño grupo de hombres de clase alta de un puñado de escuelas privadas inglesas ha logrado convencer a todos de que ellos inventaron el fútbol. Anwoth demuestra que es mentira».

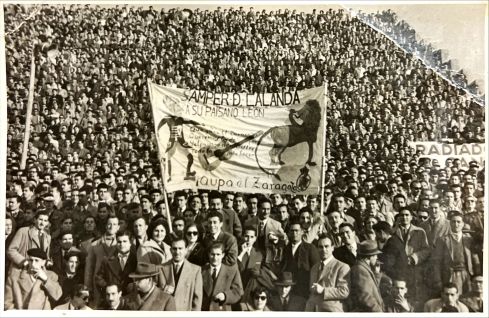

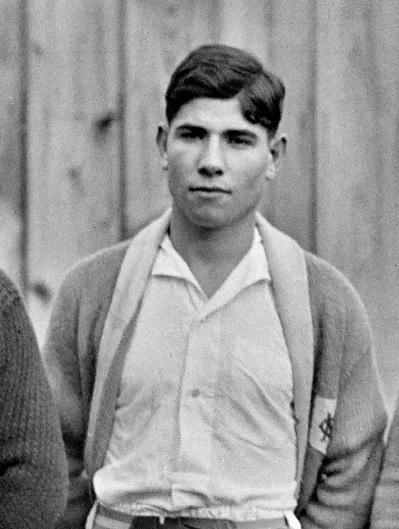

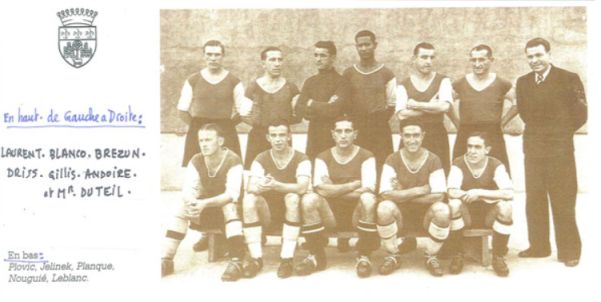

Eran los inicios de la década de 1940 y Francisco León, de pie y quinto desde la izquierda, destacaba en el elenco del equipo turolense con una altura reseñable para la época, la misma que le haría destacar posteriormente en Primera División. Aquel partido, fechado en agosto de 1944, lo vencieron los locales por dos a uno frente al Alcañiz, y no pasaría mucho tiempo para que León diera el primer salto hacia su profesionalización, jugando ya en categoría federada en el equipo de Belchite, un municipio cercano a Samper que recientemente había sufrido uno de los bombardeos más famosos de la Guerra Civil española.

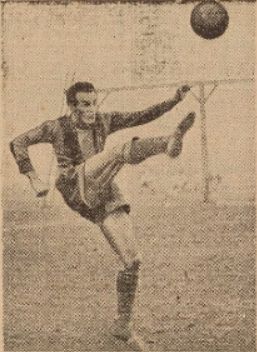

Eran los inicios de la década de 1940 y Francisco León, de pie y quinto desde la izquierda, destacaba en el elenco del equipo turolense con una altura reseñable para la época, la misma que le haría destacar posteriormente en Primera División. Aquel partido, fechado en agosto de 1944, lo vencieron los locales por dos a uno frente al Alcañiz, y no pasaría mucho tiempo para que León diera el primer salto hacia su profesionalización, jugando ya en categoría federada en el equipo de Belchite, un municipio cercano a Samper que recientemente había sufrido uno de los bombardeos más famosos de la Guerra Civil española. El Racing de Santander afrontaba en Primera División la temporada 1951-52, contando para entonces con el técnico argentino Jerónimo ‘Oso’ Díaz, por lo que se lanzaron a peinar el mercado en busca de un goleador que les hiciera preservar su plaza en la máxima categoría española. Al fichaje del ya veterano Macala -quien tras su retiro hizo sus pinitos como jugador de cesta punta-, se le sumó la incorporación de Paco León, en parte por las referencias positivas de José Antonio ‘Pepín’ Bermúdez, mediocentro canario que había llegado la temporada anterior desde el Osasuna y avaló el fichaje de su espigado ex-compañero al presidente racinguista Manuel San Martín.

El Racing de Santander afrontaba en Primera División la temporada 1951-52, contando para entonces con el técnico argentino Jerónimo ‘Oso’ Díaz, por lo que se lanzaron a peinar el mercado en busca de un goleador que les hiciera preservar su plaza en la máxima categoría española. Al fichaje del ya veterano Macala -quien tras su retiro hizo sus pinitos como jugador de cesta punta-, se le sumó la incorporación de Paco León, en parte por las referencias positivas de José Antonio ‘Pepín’ Bermúdez, mediocentro canario que había llegado la temporada anterior desde el Osasuna y avaló el fichaje de su espigado ex-compañero al presidente racinguista Manuel San Martín. Su valía le hizo estar en el radar de los ‘posibles’ seleccionables con España, pues como él mismo afirmó en la carta anteriormente mencionada, estuvo preseleccionado para un partido contra Francia. Pese a no aparecer en la lista oficial, es probable que el atacante se refiriera a que estuvo en las cábalas del amistoso celebrado el 17 de marzo de 1955, el primero de los dos en el que el ex-árbitro Ramón Melcón se situó al frente como seleccionador. Aquel día la delantera fue comandada por Basora, Molowny (cambiado por Arteche en la primera parte), Arieta, Rial (estos dos debutando con la selección) y Gaínza, que ejercía de capitán. En sustitutos aparecen jugadores como Manuel Badenes, por lo que sin duda León tenía mucha competencia en su puesto para obtener minutos con España. Marquitos, su ex-compañero en el Racing, sí que pudo debutar con la zamarra roja aquel día en lo que fue una derrota por uno a dos en Chamartín con gol local de Gaínza y de Kopa y Vincent por parte visitante.

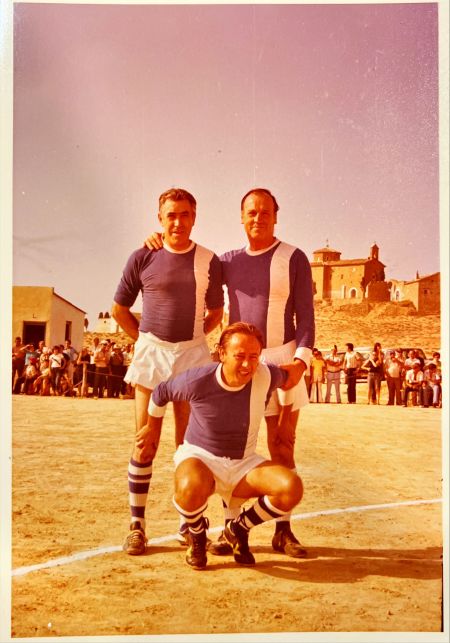

Su valía le hizo estar en el radar de los ‘posibles’ seleccionables con España, pues como él mismo afirmó en la carta anteriormente mencionada, estuvo preseleccionado para un partido contra Francia. Pese a no aparecer en la lista oficial, es probable que el atacante se refiriera a que estuvo en las cábalas del amistoso celebrado el 17 de marzo de 1955, el primero de los dos en el que el ex-árbitro Ramón Melcón se situó al frente como seleccionador. Aquel día la delantera fue comandada por Basora, Molowny (cambiado por Arteche en la primera parte), Arieta, Rial (estos dos debutando con la selección) y Gaínza, que ejercía de capitán. En sustitutos aparecen jugadores como Manuel Badenes, por lo que sin duda León tenía mucha competencia en su puesto para obtener minutos con España. Marquitos, su ex-compañero en el Racing, sí que pudo debutar con la zamarra roja aquel día en lo que fue una derrota por uno a dos en Chamartín con gol local de Gaínza y de Kopa y Vincent por parte visitante. Por su parte, los dirigentes del club de Samper de Calanda, su tierra natal, decidieron que él fuera uno de los protagonistas de la edición de 1976 del Trofeo Santo Domingo que realizaban anualmente en la villa, donde pudo compartir terreno de juego con uno de sus hijos. Asimismo, la entidad aprovechó para reunir a los otros dos futbolistas de la localidad que más lejos habían llegado en el panorama futbolístico, tales como José Marco, asiduo de la categoría de plata de nuestro país en equipos como Burgos o Levante, o Mariano Gargallo, quien hizo carrera en Real Betis o Elche, también en Primera División. Los tres formaron parte del equipo samperino que se midió en aquel partido ante los veteranos del Real Zaragoza, quienes contaban igualmente con jugadores envidiables de la talla de Severino Reija o Canário, acicates imparables para llevarse el trofeo tras ganar dos a seis en el campo de tierra local.

Por su parte, los dirigentes del club de Samper de Calanda, su tierra natal, decidieron que él fuera uno de los protagonistas de la edición de 1976 del Trofeo Santo Domingo que realizaban anualmente en la villa, donde pudo compartir terreno de juego con uno de sus hijos. Asimismo, la entidad aprovechó para reunir a los otros dos futbolistas de la localidad que más lejos habían llegado en el panorama futbolístico, tales como José Marco, asiduo de la categoría de plata de nuestro país en equipos como Burgos o Levante, o Mariano Gargallo, quien hizo carrera en Real Betis o Elche, también en Primera División. Los tres formaron parte del equipo samperino que se midió en aquel partido ante los veteranos del Real Zaragoza, quienes contaban igualmente con jugadores envidiables de la talla de Severino Reija o Canário, acicates imparables para llevarse el trofeo tras ganar dos a seis en el campo de tierra local. El estallido de la Guerra Civil quiso pillar a Cabanes de asueto, primero en Berlín presenciando los Juegos Olímpicos de 1936 y posteriormente en Hungría acogido por su compañero húngaro Elmer Berkessi, por lo que, tras estudiar la situación, decidieron hacer un alto permanente en Francia durante el camino de vuelta. Astuto u oportunista, a diferencia de tantos otros que emigraron, Cabanes logró hacerlo bajo una identidad francesa falsa, usada para tramitar su ficha en Metz para la temporada 1937-38. Existe una famosa foto durante el partido Metz-Sète de 1938 al posar nada menos que cuatro ‘culés’: Cabanes por parte grenat, Raich, Escolà y Balmanya por parte rival. En aquella temporada anotó ocho goles en 15 partidos disputados, si bien el Metz acabó en mitad de tabla clasificatoria.

El estallido de la Guerra Civil quiso pillar a Cabanes de asueto, primero en Berlín presenciando los Juegos Olímpicos de 1936 y posteriormente en Hungría acogido por su compañero húngaro Elmer Berkessi, por lo que, tras estudiar la situación, decidieron hacer un alto permanente en Francia durante el camino de vuelta. Astuto u oportunista, a diferencia de tantos otros que emigraron, Cabanes logró hacerlo bajo una identidad francesa falsa, usada para tramitar su ficha en Metz para la temporada 1937-38. Existe una famosa foto durante el partido Metz-Sète de 1938 al posar nada menos que cuatro ‘culés’: Cabanes por parte grenat, Raich, Escolà y Balmanya por parte rival. En aquella temporada anotó ocho goles en 15 partidos disputados, si bien el Metz acabó en mitad de tabla clasificatoria. Heliodoro se mantiene en plantilla hasta el final de la temporada 1947-48, si bien no formó parte del 11 inicial que marcó todo un hito en Les Corts ante 60.000 espectadores; la victoria del Toulouse ante el Barça en partido amistoso el 19 de marzo. Los cuatro años de desempeño le hicieron ser uno de los jugadores más valiosos de la entidad. Su entrenador Edmond Enée incluso dejó una frase contundente a los medios: «mi equipo no se sostiene en pie hasta que Delgado no entra al campo».

Heliodoro se mantiene en plantilla hasta el final de la temporada 1947-48, si bien no formó parte del 11 inicial que marcó todo un hito en Les Corts ante 60.000 espectadores; la victoria del Toulouse ante el Barça en partido amistoso el 19 de marzo. Los cuatro años de desempeño le hicieron ser uno de los jugadores más valiosos de la entidad. Su entrenador Edmond Enée incluso dejó una frase contundente a los medios: «mi equipo no se sostiene en pie hasta que Delgado no entra al campo». Finalmente, para la campaña de 1951-52, Heliodoro decide salir en busca de los minutos que no le ofrecía el entrenador Paul Baron en París, hallando su hueco durante dos temporadas en el FC Metz. Allí goza de confianza con 34 partidos disputados en la primera temporada por los 19 de la segunda, aunando 53 partidos con la zamarra granate.

Finalmente, para la campaña de 1951-52, Heliodoro decide salir en busca de los minutos que no le ofrecía el entrenador Paul Baron en París, hallando su hueco durante dos temporadas en el FC Metz. Allí goza de confianza con 34 partidos disputados en la primera temporada por los 19 de la segunda, aunando 53 partidos con la zamarra granate. La intrahistoria del nacimiento y deceso de José Alcázar ‘Pepito’ ha traído mucha cola durante décadas en el país vecino. La vida en activo del autor del primer gol del Olympique de Marsella en la historia de la liga francesa la tenían más que aprendida entre los aficionados al fútbol galo, si bien el origen de sus raíces españolas permaneció oculto hasta hace apenas dos años.

La intrahistoria del nacimiento y deceso de José Alcázar ‘Pepito’ ha traído mucha cola durante décadas en el país vecino. La vida en activo del autor del primer gol del Olympique de Marsella en la historia de la liga francesa la tenían más que aprendida entre los aficionados al fútbol galo, si bien el origen de sus raíces españolas permaneció oculto hasta hace apenas dos años. ‘Les Dauphins’ eran uno de los clubes más punteros del campeonato estatal francés, ganando la liga y copa de 1934 y posteriormente repitiendo entorchado liguero en 1939. La cercanía de la ciudad con Cataluña fue un reclamo para el desembarco de diversos jugadores del FC Barcelona durante la contienda. Cuando arribó Sirio ya estaba Josep Raich en dinámica, pero posteriormente se unirían jugadores de la talla de Balmanya y Escolà.

‘Les Dauphins’ eran uno de los clubes más punteros del campeonato estatal francés, ganando la liga y copa de 1934 y posteriormente repitiendo entorchado liguero en 1939. La cercanía de la ciudad con Cataluña fue un reclamo para el desembarco de diversos jugadores del FC Barcelona durante la contienda. Cuando arribó Sirio ya estaba Josep Raich en dinámica, pero posteriormente se unirían jugadores de la talla de Balmanya y Escolà. Con la contienda acabada y la vuelta de los equipos de fútbol españoles a la progresiva normalidad, el Real Oviedo formalizó de nuevo la ficha de Sirio Blanco para poder contar con él en el regreso a los ruedos de la élite del balompié. Jugó desde 1941 hasta 1947, momento en el que abandonó entre sentidos homenajes el club de su vida a la edad de 38 años. Sin embargo, aquel cierre de ciclo no supuso el fin en la carrera del técnico mediocentro, pues todavía llegó a los 40 años como jugador en activo en el equipo de Talavera de la Reina, un menester que complementó con labores de entrenador. Aquel reto fue aceptado por el jugador debido a una amistad que mantenía con uno de los dirigentes de la entidad.

Con la contienda acabada y la vuelta de los equipos de fútbol españoles a la progresiva normalidad, el Real Oviedo formalizó de nuevo la ficha de Sirio Blanco para poder contar con él en el regreso a los ruedos de la élite del balompié. Jugó desde 1941 hasta 1947, momento en el que abandonó entre sentidos homenajes el club de su vida a la edad de 38 años. Sin embargo, aquel cierre de ciclo no supuso el fin en la carrera del técnico mediocentro, pues todavía llegó a los 40 años como jugador en activo en el equipo de Talavera de la Reina, un menester que complementó con labores de entrenador. Aquel reto fue aceptado por el jugador debido a una amistad que mantenía con uno de los dirigentes de la entidad.