Carlos Gomes: mucho más que un portero

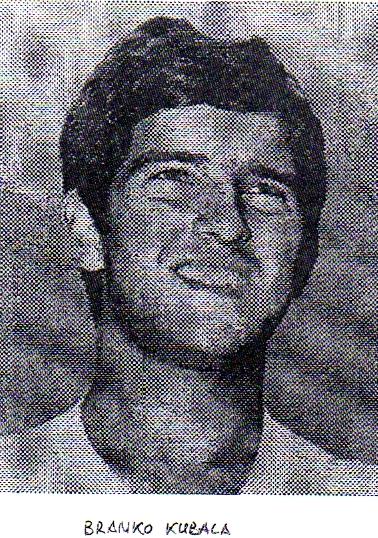

Para muchos, la temporada 1958-59 representó el arranque del fútbol-espectáculo en nuestro suelo. Ello fue posible gracias a la contratación de un buen puñado de extranjeros, algunos de excepcional valía. Cuando echó a rodar el balón estaban inscritos 65 importados, y aún llegarían varios más durante el transcurso del Campeonato. Los húngaros Kocsis y Czibor (Barcelona), y Puskas (El Real Madrid); los brasileños Joel y Duca (Valencia) o Vavá (At. Madrid); los argentinos Sánchez Lage (Oviedo), Madinabeytia (At. Madrid) y Carranza (Granada); el paraguayo Achúcarro (Sevilla); los portugueses Graça (Sevilla) y Jorge Mendonça (At Madrid, si bien ya había lucido durante unos meses en el Coruña la temporada anterior), pronto se convirtieron en paladines. A ellos cabría unir los Kocsis, Czibor, Villaverde, Kubala, Evaristo, Eulogio Martínez, Hermes González, Braga, Szolnok, Villamide, Santamaría, Di Stéfano, Kopa, Rial, Diéguez, Larraz, Walter o Machado, curtidos ya en campañas precedentes. Incluso a ciertos banquillos llegaban perlas exóticas, como el brasileño Martim Francisco (At. Bilbao). Entonces, como ahora, se tiraba la casa por la ventana, pese a la precariedad económica de una España todavía alejada del «600», con salario mínimo por los suelos, que utilizaba la emigración y el incipiente desarrollo turístico costero como varita mágica equilibradora de su balanza de pagos.

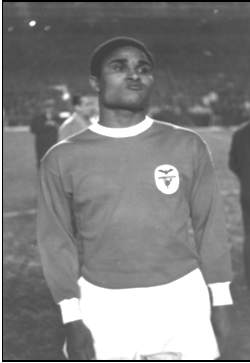

Pues bien, el más pintoresco de cuantos llegaron aquel remoto 1958, fue un guardameta lusitano alineado con nombre y apellido: Carlos Gomes.

Polémico en los despachos y con biografía de novela, llegó a Granada gracias a la mano tendida por Alejandro Scopelli, para quien era «el mejor arquero ibérico», cuando ya no podía hacer más enemigos en el fútbol portugués. Claro que no se trataba de un vulgar tarambana. Repasando con perspectiva moderna muchos de sus violentos encontronazos, descubrimos no sólo al niño grande mimado por la diosa Fortuna, sino al rebelde vindicativo, al orgulloso y casi indefenso David, frente al Goliat de la esclavitud emboscada bajo el derecho de retención; al contestatario de un régimen que le hería y, sobre todo, a una víctima de sí mismo.

Nacido en enero de 1932, Carlos Antonio do Carmo Costa Gomes empezó a llamar la atención en el Barreirense, sin cumplir los 18 años. La Península Ibérica estaba azotada entonces por vientos molestos. Franco entre nosotros y Salazar en Portugal, se obstinaban en vivir de espaldas a Occidente, apuntalando sus respectivas dictaduras. Mal que bien, al arrancar los años 50 España comenzó a encarrilar su precaria economía, estableciendo una distancia cada vez mayor respecto a los vecinos del Atlántico. Sin libertad ni dinero, sin industria, con muy poca esperanza, la agitación social afloró pronto desde Tuy hasta Faro, reavivándose en Oporto, Coimbra, Setúbal, Évora o Lisboa. El fútbol fue utilizado, muchas veces, para encender la mecha. Bastaba cualquier visita del Sporting, considerado equipo del régimen por la vinculación existente entre sus mandatarios y el cenáculo salazarista, para convertir los gritos de ánimo en oposición política y un gol, cualquier gol, en la quimera de haber derrotado al Estado Novo. La Guardia Republicana acabó tomando al asalto los estadios en alguna ocasión, formando destacamentos junto al rectángulo de juego, con las ametralladoras dirigidas hacia el graderío.

Carlos Gomes, de cuna humilde, detestaba tanto alarde y opresión. Le habían filtrado que ojeadores del Benfica seguían sus actuaciones. Y aunque los benfiquistas no eran ni remotamente la apisonadora en que habrían de convertirse diez años más tarde, comenzó a hacerse ilusiones. Por desgracia se interpuso el Sporting. Un rápido acuerdo entre los lisboetas y directivos del Barreirense sólo le permitió regatear en su favor la prima del traspaso.

En Lisboa alternó instantes de gloria balompédica con rabia contenida y más de una lágrima. Titular indiscutible a los 19 años, campeón de liga en las ediciones 1950-51, 1951-52, 1952-53 y 1953-54, tardó poco en acudir al despacho de su presidente para reclamarle una mejora salarial. Si otros compañeros multiplicaban su nómina hasta por 4, ¿de qué le servía ser idolatrado por la afición?.

Su entrevista con Góias Mota no pudo dejarle un sabor más amargo, según narraría el propio guardameta en su autobiografía titulada «O Jogo da Vida»: «Quieres más dinero, ¿eh?. Pues métete en la cabeza, si es que la tienes, que para tu presidente vas bien servido con 5.000 escudos. O eso o nada. Porque vamos a ver, ¿para qué necesitas tú más dinero?. Para gastarlo en putas y automóviles?». Góias Mota no era el tipo de hombre al que uno deba enfrentarse. Procurador general de la República, defensor a ultranza de la Legión Portuguesa y conocido por aprovechar los descansos para irrumpir en la caseta arbitral empuñando su pistola, cualquier otro hubiera dejado pasar el sofocón. Carlos Gomes, en cambio, se le plantó ante prensa y afición: «No hay dinero -dijo-, pues no hay portero».

Ese carácter rebelde, a veces incluso feroz, le proporcionó serios disgustos. En cierta ocasión, cuando iba conduciendo por Lisboa su flamante descapotable, se encontró con una amiga extranjera. Los coches constituían su perdición. Constantemente saltaba de un modelo vistoso a otro más espectacular todavía. «Para mí no son un signo externo de riqueza -afirmó en alguna entrevista-, sino un recurso de seducción». El caso es que aquella vez funcionó perfectamente el recurso y la amiga solicitó ser conducida hasta las oficinas de la PIDE, donde debía renovar su carné de residente. Estaba aparcando el vehículo en el reservado para funcionarios de rango cuando un guardia le exigió retirarlo, con muy malos modos. «¡Puercos sanguinarios…!», murmuró entre dientes, aunque lo bastante alto para ser entendido. El guardia no se lo pensó dos veces. Detenido y apaleado, Carlos Gomes pasó unas cuantas horas en el calabozo, salvándose de mayor castigo gracias a su condición de mito.

También se libró de otra buena, hallándose en la Selección Militar. Santos Costa, Ministro de Guerra, interpretó como subversivo un gesto suyo, simplemente descarado. De poco sirvieron las disculpas. Con su fama, cada ademán, palabra o silencio, era observado inquisitorialmente en las catacumbas del salazarismo. Pasó siete días en una cárcel militar y si al final volvió bajo el marco fue para que el Oporto no enredase más las cosas, entorpeciendo la brillante andadura sportinguista.

El Granada pagó un millón de ptas. por su traspaso y le hizo contrato a razón de 250.000 anuales, primas aparte. Podía tratarse de un destino menor para quien acababa de reverdecer laureles en el campeonato portugués 1957-58 y poco antes fuera pretendido por Real Madrid y Barcelona. Claro que aún así, su ficha triplicaba lo percibido junto al Tajo, y con la mitad de esa ficha podía adquirirse un piso céntrico y coqueto. Su despedida fue elegante, a tenor de lo escrito por periodistas portugueses: «Llevo al Sporting en el corazón y cuando regrese sólo podré defender a este club». El tiempo, ya se sabe, suele marchitar las palabras, aunque hayan quedado escritas.

De Andalucía emigró a Oviedo, para seguir escanciando, junto a tardes soberbias, desplantes marca de la casa. Y como en Portugal continuaba siendo recordado, pues no en vano había defendido en 18 ocasiones el marco de su selección, se asomó con diversas colaboraciones al diario deportivo «A Bola». Su sinceridad tampoco sufrió eclipses entre nosotros, sino que por el contrario rayó a veces en la provocación. Como cuando un periodista quiso saber por qué saltaba al campo vistiendo siempre de negro. «Visto de negro -le respondió- porque el fútbol portugués está de luto. Y seguirá así mientras continué en manos de sus actuales dirigentes».

En 1961 dio por concluida su etapa española. Parecía iba a reintegrarse al Sporting cuando, una vez más, quiso llevar la contraria a todos. Se habló de que había llegado a un acuerdo con el Benfica, pasando previamente por Salgueiros, en pura maniobra de distracción. Especulaciones, cábalas, maledicencias… Lo único demostrable es que para firmar la cartulina sportinguista exigió 25.000 escudos mensuales, exactamente la misma nómina que el mejor pagado del elenco. «Si no hay dinero -repitió como antaño-, tampoco va a haber portero». Y mientras se resolvía el pulso, prestó más atención a sus negocios.

Explotaba con éxito comercial una gasolinera, una lechería y una tienda de fotografía. Cuando necesitó contratar una empleada, insertó el correspondiente anuncio en prensa, sin imaginar que con tan simple decisión estaba desencadenando el peor vendaval de su vida.

La primera en responder al anuncio fue una joven espléndida. Él, Don Juan irredento, no supo resistirse. Salieron juntos, primero a tomar café, luego a dar una vuelta en coche y, cuando anocheció, contemplaron el estuario desde una alcoba con música, dulces y vino. A la mañana siguiente le aguardaba una denuncia por violación. La chica, además, demostró consumadas dotes artísticas, convenciendo a la policía de un intento de suicidio desde el viaducto Duarte Pacheco, al verse deshonrada. De poco sirvieron negativas y juramentos. Según el portero, la relación no había tenido nada de forzada. ¿Cómo iba a serlo, si a buen seguro la muchacha debió ser contratada por los dirigentes sportinguistas, conchabados una vez más con la propia PIDE?.

A los 29 años, su carrera, su prestigio social, parecía a punto de deshacerse. Durante un tiempo todavía intentó luchar, ofreciéndose al Atlético, club menor portugués. El Sporting puso pocos reparos a la operación, sólo para que el cancerbero comprendiese hasta qué punto habían cambiado las cosas. El público ya no le adoraba. A medida que progresaba judicialmente la investigación, su rostro afable saltó de las páginas deportivas a la sección de sucesos. En la calle descubría miradas nuevas, no admirativas, precisamente. Al fin decidió que no merecía la pena seguir nadando contra corriente. Durante un choque contra el Vitoria Guimaräes fingió lesionarse. «Para no levantar sospechas me concentré con el equipo», recogen sus memorias. «Sabía que mientras durase mi recuperación nadie pensaría mal y podría ganar unos días preciosos. Partí hacia España y desde España alcancé Marruecos, donde jugué en Tánger, irónicamente con el club de la policía».

En Tánger logró más que certificado de residencia, estatuto de refugiado. Allí volvió a sentirse mito otra vez, sobre todo cuando emisarios de la corona intentaron convertirle a la religión musulmana, como paso previo para abrazar la nacionalidad marroquí. No aceptó y en 1963 los buenos oficios del cónsul portugués en Tánger, todo un caballero, lograron que la Federación Portuguesa le declarase libre de compromiso con el Sporting. Continuó jugando dos años más, se hizo entrenador y como tal pasó por Argelia y Túnez, regresando finalmente a su tierra durante los años 80, cuando la Revolución de Los Claveles ya apenas despertaba ecos en el democrático y europeo Portugal.

Carlos Gomes, guardameta tan olvidado como la veterana gloria del hoy depauperado Real Oviedo, con sus luces y sombras, su modo de entender la vida igual que una apuesta al todo o nada, fue punto y aparte dentro y fuera de los estadios. Probablemente porque su vestimenta negra cubría mucho más que a un futbolista.