«Siempre un triunfo de este nivel supone una afirmación, un orgullo de país. Y es que España, en todo el periodo democrático, el mejor de nuestra historia, no consiguió nada así. Había como una especie de drama por no haber conseguido esto, teniendo una gran Liga de fútbol y grandes jugadores. Y, por fin, ya lo hemos conseguido, se ha cerrado la transición en el fútbol español con esta gran victoria».

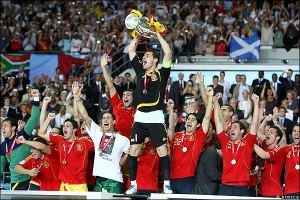

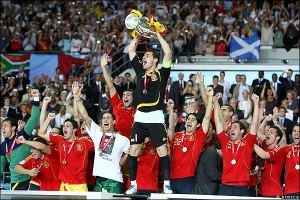

Con estas palabras se expresaba un eufórico José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno de España, tras el triunfo de la selección española de fútbol en la Eurocopa 2008 celebrada en Austria y Suiza, merced al triunfo sobre la selección alemana por un gol -obra de El Niño Torres- a cero en la final disputada en el Estadio Prater de Viena.

España ganaba de este modo su segundo Campeonato de Europa, pues en el año 1964, en plena dictadura del general Francisco Franco, la selección se alzaría como campeona de Europa en otra final, la que enfrentó a España y la U.R.S.S. en el estadio Santiago Bernabéu, por 2-1 gracias al gol de Marcelino que batía al portero soviético Lev Yashin, la mítica Araña Negra. El diario ABC, el día 23 de junio de 1964, decía textualmente, en relación con la final disputada:

«Ante el equipo de la U.R.S.S., cuya roja bandera estaba izada en lo alto del estadio, ante seiscientos periodistas de todo el mundo y ante los millones de televidentes de la Eurovisión y de la Intervisión, una masa heterogénea de 120.000 españoles de todas las edades y clases tributó el domingo al Jefe del Estado una de las más sostenidas, fervientes y clamorosas ovaciones que registra su larga vida política. Fue testimonio espontáneo y cordial que el pueblo español brindó al mundo y muy singularmente a la Unión Soviética. Al cabo de veinticinco años de paz, detrás de cada aplauso sonaba un auténtico y elocuente respaldo al espíritu del 18 de julio. En este cuarto de siglo, diríase que nunca había rayado más alto la intencionada y entusiasta adhesión popular al Estado nacido de la victoria sobre el comunismo y sus compañeros de viaje, dentro y fuera.»[1]

En ese mismo periódico se habla de la recepción del Franco a los integrantes de la selección. No conocemos el contenido de los discursos pronunciados por Franco en el Palacio de El Pardo, si bien la información recogida por la prensa es la siguiente:

«El Caudillo agradeció a los seleccionados su entrega total y que hayan tenido ocasión de demostrar a muchos millones de aficionados la pujanza de la juventud española. Terminó felicitándoles efusivamente. A continuación, el Generalísimo departió con los jugadores, de los que se despidió con el mayor afecto, deseándoles muchos triunfos en su vida y agradeciéndoles que le brindasen la victoria.»

Cuarenta y cuatro años más tarde, Zapatero, cuidándose mucho de citarlo, se refería a este lejano triunfo, mientras establecía unas diferencias sustanciales entre ambos éxitos. El primero, logrado en el contexto de una dictadura, no podía ponerse en el mismo plano que la reciente victoria, inscrita dentro de la democracia coronada por él presidida. De este modo, y de forma harto sutil, los engranajes de la llamada «memoria histórica», comenzaban a actuar en el campo futbolístico, que mediante la consecución de este campeonato, se habría puesto al día, desprendiéndose de las adherencias franquistas que perpetuaban, en palabras del krausista castellano, «una especie de drama», entre las filas de la democrática afición española.

Estas y otras cuestiones relacionadas con el fútbol, invitan a tratar sobre un deporte de enorme implantación en las sociedades democráticas de mercado pletórico que operan en el presente, pues el llamado «deporte rey», no supone una cantidad despreciable, una realidad ante la que quepa mantenerse de espaldas. Por todo ello, en este escrito nos proponemos ahondar en cuestiones relativas al fútbol, situando nuestro interés en sus relaciones con la citada «memoria histórica», sin limitarnos a este autoimpuesto margen, con el fin de abrir vías a ulteriores estudios en torno al deporte nacido en el siglo XIX en Inglaterra.

Antes de entrar en materia, parece oportuno dar unas breves pinceladas de carácter histórico en torno a los orígenes del balompié. El surgimiento e implantación del fútbol, como es bien sabido, viene ligado a ciudades industrializadas. Es en las urbes donde el fútbol irá adquiriendo una escala cada vez más amplia que le permitirá pasar de ser un deporte practicado por un conjunto de individuos, a convertirse en un espectáculo de masas que atraerá a un número creciente de público cuya acumulación propiciará, en sus efectos arquitectónicos, el levantamiento de gradas que permitan la visibilidad del juego por parte de un gran cantidad de espectadores que de este modo pasarán de la isocefalia del conjunto de individuos que contemplan una escena, a una estratificación de los puntos de vista que condicionarán la construcción de estadios cada vez de mayor aforo, levantados en la periferia de las ciudades. La profesionalización de los jugadores y el tratamiento específico de estas actividades por parte de la prensa, serían los siguientes pasos.

Pronto el fútbol desbordaría las fronteras de Gran Bretaña, e incluso de su área de influencia económica y política. Así, el fútbol llegaría a España por medio de los colectivos británicos asentados, por motivos comerciales principalmente, dentro de nuestras fronteras. El primer club de fútbol en fundarse sería el Huelva Recreation Club, que lo haría en 1889, para posteriormente rebautizarse bajo la fórmula hispanizada de Recreativo de Huelva que aún mantiene.

Rebasados los límites británicos, el fútbol comenzará a adquirir una inequívoca dimensión cortical ya sea por los enfrentamientos entre equipos de diferentes países o, sobre todo, a partir de la constitución de las selecciones nacionales. Antes de proseguir por este camino, hemos de advertir que los propios clubes se dotarán de una simbología deudora de la heráldica cuando no reproductora de la misma. En efecto, un simple repaso por los escudos, colores y banderas que representan a los equipos, nos remitirá a regiones, reinos, e incluso, aspiraciones políticas que se canalizarían por medio de estas así llamadas, y no por casualidad, sociedades.

Aún más, la complejidad y desarrollo adquiridos por el fútbol, propiciarán la fundación de diversas estructuras e instituciones que reproducen algunas propias de las sociedades políticas. Sirvan como ejemplo los remedos de órganos judicial y ejecutivo que rigen las competiciones, equiparables a la capa conjuntiva de una sociedad política. Por otro lado, del vigor cortical adquirido por el fútbol, dan cuenta organizaciones supranacionales tales como la FIFA, o la UEFA, organismo éste último que recoge el europeismo reinante en la época de su fundación. En efecto, la UEFA fue fundada el 15 de junio de 1954 en Basilea, Suiza, en plena etapa de reconstrucción europea, con la «aislada» España integrada en ella desde su mismo comienzo. Por abundar en los argumentos expuestos, basta decir que la fundación de la UEFA se produce tan solo tres años más tarde de que en 1951, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, firmen el Tratado de París por el que se crea la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), embrión de la actual Unión Europea.

Continuando con las analogías corticales, hemos de referirnos a la manida comparación de los partidos de fútbol con episodios bélicos. Hasta tal punto los equipos operarán a modo de pacíficos ejércitos, que el fútbol no sólo ha incorporado a su jerga vocablos marciales, sino que incluso ha servido para dar nombre a un conflicto armado, la denominada Guerra del fútbol o la Guerra de las 100 horas, así llamada por la coincidencia de este hecho con los derivados de un partido de fútbol que enfrentó a las selecciones nacionales de Honduras y El Salvador, con motivo de la disputa de las eliminatorias a la Copa Mundial de Fútbol de 1970.

Por si quedara alguna duda de la instrumentalización política de que es objeto el fútbol, basta citar un par de ejemplos españoles. Por un lado, la anhelada aspiración que diversas comunidades autónomas españolas, principalmente aquellas caracterizadas por sus veleidades independentistas, han mostrado por la posibilidad de contar con selecciones nacionales propias que en un futuro no lejano podrían enfrentarse a la propia selección española[2]. Con esta aspiración, se han confeccionado plataformas que impulsan tales iniciativas, subvencionadas asociaciones que se hicieron particularmente visibles en la final de la Copa de S. M. el Rey celebrada en 2009 en Valencia, la que enfrentaría a F. C. Barcelona y Athletic de Bilbao, célebre por la sonora pitada al himno nacional, convenientemente censurada por TVE, que el público, a instancias de las consignas lanzadas por Esait y Catalunya Acció, realizaría.

La alusión al F. C. Barcelona, invita a tratar en torno al papel político que éste ha jugado. Caracterizado por su lema según el cual esta institución es més que un club, el F. C. Barcelona se arroga a menudo el papel de embajador de una muy particular Cataluña. En su página web, esta cuestión queda explícita:

«El FC Barcelona es més que un club (más que un club) en Catalunya, porque es la institución deportiva más representativa del país y uno de sus mejores embajadores. También, por razones diferentes, el FC Barcelona es más que un club para muchas personas del resto del Estado español que vieron en el Barça un firme defensor de los derechos y las libertades democráticas.»[3]

Enfangado en constantes peticiones de principio -la aspiración de soberanía propia se reclama y a la vez se da por hecha al omitir a la nación española y todos su símbolos-, el club culé no se resiste a incorporar en su historia todos los lugares comunes de la «memoria histórica», en este caso, la particular versión nacionalista catalana según la cual, la Guerra Civil y el franquismo no habrían sido otra cosa que una guerra entre España y Cataluña seguida de una cruel represión de similar planteamiento. El club catalán, que ya habría servido como vehículo a la facción catalanista durante la dictadura de Primo de Rivera[4], describe de esta particular forma algunos de sus episodios que toman como punto de partida el lema arriba citado:

«Esta circunstancia fue especialmente notoria tras el acceso a la presidencia en 1968 de Narcís de Carreras, que utilizó por primera vez una divisa que se haría muy famosa: el Barça es «más que un club». La identificación de la entidad con las corrientes más catalanistas y antifranquistas de la sociedad catalana dotó al club de una fuerza social importantísima, que se vehiculó también a través de unas relaciones cada vez más fluidas con el mundo cultural. El fichaje del crack Johan Cruyff, seguido de la conquista del campeonato de Liga 1973-1974, y la coincidencia de este triunfo con la celebración del 75 aniversario del club, propiciaron una etapa de máxima eclosión barcelonista, a pesar de las limitaciones que todavía imponía el franquismo.»[5]

Dejando a un lado el caso barcelonista, regresemos ahora a algunos aspectos relacionados con la selección española. Desde las Olimpiadas de Amberes de 1920, en las que lograría la medalla de plata, la selección fue conocida con el sobrenombre de «la Furia Roja». El apodo, al parecer, fue creado por los periodistas italianos, quienes comenzarían a llamarla la «Furia Rossa», apelativo que, de manera consciente o no, relacionaría el carácter del equipo español con asuntos bélicos, dado que sería precisamente «La Furia Española» quien protagonizaría el célebre Saqueo de Amberes, episodio de la historia militar española acaecido en 1576. A pesar de todo, ambas furias cohabitarían en el mundo de la palabra escrita, pues en 1924 vería la luz, con gran éxito y gracias a la editorial Renacimiento, el libro La Furia española, obra de «Juan Deportista» pseudónimo tras el que se ocultaba el periodista madrileño Alberto Martín Fernández, quien también trabajaría como reportero de guerra bajo el nombre de «Spectator». Más tarde, el historiador del fútbol español, Félix Martialay Martín-Sánchez, también emplearía el rótulo «furia española» en numerosos trabajos editados en la década de los cincuenta.

El partido más emblemático de aquella «Furia Roja» es el tercero que disputó la selección en los citados Juegos ante Suecia, donde Belauste pronunciaría su famosa frase: «¡Sabino, a mí el pelotón que los arrollo!». Sería décadas más tarde cuando la «Furia Roja», o «Furia Española», daría paso a otro sobrenombre: «la Roja», un apelativo que habría de adquirir sentidos probablemente muy alejados del que le diera el que parece ser su formulador: el seleccionador español Luis Aragonés. Sea como fuere, bien por mimetismo con el sobrenombre recibido en Italia bien tratando de incorporar connotaciones políticas, la prensa española de los años treinta ya incorporó la fórmula «Furia roja» para referirse a la selección. De este modo, el 23 de marzo de 1933, en el periódico El Imparcial, podemos leer dentro del artículo «Un simulacro de partido en el Stádium para entrenamiento del equipo nacional» lo que sigue:

«Ya tenemos la furia roja en el verde del Stadium. Claro que esta vez se dejaron la clásica bravura hispana en la caseta».

La expresión continuaría empleándose en prensa hasta el año 1935, poco antes de la Guerra Civil, a partir de la cual era más complicado sostenerla debido a las asociaciones ideológicas que llevaba consigo.

«La Roja», entendida en el contexto actual, en principio, -y a ello seguramente se referiría el «sabio de Hortaleza»- haría alusión al color de la camiseta de la selección. Se trataría, en este caso, de quedarse con el adjetivo, que acaso mantendría, por las conocidas connotaciones de este color, la apelación a la sangre, incluso a la lucha, haciendo referencia de forma indirecta a la célebre furia hispana; mas también, y a ello se sumaría buena parte de la prensa afín a la socialdemocracia gobernante autoproclamada «progresista», haría referencia a uno de los bandos de la Guerra Civil: el bando republicano o «rojo» -colorado o encarnado si nos atenemos a la terminología franquista refractaria al uso de la palabra rojo-. En definitiva, «la Roja», al margen del más que posible guiño político, evitaría la pronunciación del verdadero nombre del equipo, bien sea éste la selección española de fútbol, la selección nacional o, simplemente, España. Con la fórmula colorista, se eludiría la alusión a España, algo muy útil en un tiempo en que el fan que reside en la Moncloa, habría afirmado que «España es una nación discutida y discutible». Para terminar con este asunto, hemos de subrayar hasta qué punto se ha institucionalizado el colorista sobrenombre, sirva de muestra la reciente publicación del libro Las confesiones de la roja (Libros La Cúpula, Madrid, 2010), escrito por el periodista Miguel Ángel Díaz.

Las relaciones entre fútbol y política, nos invitan a introducir otros aspectos que refuerzan estos vínculos. De entre éstos, y siempre teniendo como escenario España, escogeremos las conexiones entre el auge futbolístico y el desarrollo de la sociedad de mercado pletórico en que habría desembocado el franquismo, de cuya transformación -transición frente a ruptura- , resultaría la actual democracia coronada que incluso habría sustituido la Copa del Generalísimo por la Copa del Rey.

Terminada la Guerra Civil, y a pesar de la dura represión existente, la dictadura de Franco, quien en algunos aspectos se miraría en el espejo de Primo de Rivera pero también en el de la Unión Soviética, comenzaría a practicar lo que Gustavo Bueno ha denominado socialismo de derechas[6], apoyado, entre otras, en instituciones tales como el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones (SNRDR), organismo creado por la autoridad instaurada por el bando franquista en las zonas bajo su poder en una fecha tan temprana como enero de 1938. En 1957, este organismo fue disuelto, pasando algunas de sus competencias al Ministerio de la Vivienda de España. Pero sobre todo y al margen de la puesta en marcha de estos y otros proyectos de ámbito nacional -cabe citar en este punto los célebres «pantanos de Franco»-, la institución emblemática del franquismo, la que abriría el camino hacia la llamada «sociedad del bienestar», caracterizada, entre otros atributos, por proporcionar a los españoles una sanidad universal, es la Seguridad Social, que, pese a contar con precedentes de aplicación parcial por lo que al total de la población se refiere, cristalizaría a partir de la creación, el 9 de marzo de 1938, del Fuero del Trabajo, que serviría como base para el posterior Fuero de los Españoles, aprobado en 1945, que a su vez daría paso, en 1963, a la Ley de Bases.

En el texto del Fuero del Trabajo, hallamos las claves que avalan la adscripción del franquismo al socialismo de derechas citado[7]. Es allí donde, además, comienza a tratarse en profundidad el ocio como un derecho, como puede comprobarse en su II Capítulo.

«Se crearán las instituciones necesarias para que en las horas libres y en los recreos de los trabajadores, tengan éstos acceso al disfrute de todos los bienes de la cultura, la alegría, la milicia, la salud y el deporte.»

En dicho Fuero, se encomienda la tarea de la regulación del tiempo libre a los sindicatos. En efecto, la Organización Sindical crea, en diciembre de 1939, la Obra Nacional «Alegría y Descanso», que más tarde, en 1940, pasaría a llamarse Obra Sindical «Educación y Descanso». A la Obra Sindical, se debe la construcción de importantes instalaciones deportivas públicas como los Parques Sindicales, entre los que destaca el de Madrid, inaugurado en 1955, debido al arquitecto Manuel Muñoz Monasterio -autor junto a Luis Alemany Soler del que acabaría llamándose Estadio Santiago Bernabéu, inaugurado en 1947-, o la puesta en marcha de los Juegos Deportivos Sindicales que estimulaban la rivalidad entre empresas.

El tiempo libre, como queda dicho, comienza a tener un peso importante, siendo objeto de control por parte de la capa conjuntiva de la nación española, de la que forman parte los «sindicatos verticales». Cuando aludimos a una capa de la sociedad, lo hacemos para distanciarnos de esa corriente, verdaderamente simplista, según la cual el franquismo giraría casi en exclusiva en torno a la limitada y cruel figura de un general gallego, y ello, sin perjuicio de que éste, según reza la numismática de la época, fuera caudillo de España «por la Gracia de Dios». De este modo, ya en 1946, todavía o acaso por el peso que tenían las corrientes falangistas, que por cierto emplean una terminología propia del marxismo -nótese el uso del concepto de clase arriba citado- el Estatuto de la Función Asistencial, refuerza la actuación de Educación y Descanso con el establecimiento de Consejos Asesores y Patronatos. Las áreas a las que iba destinada la acción de la misma, eran: Deportes, Extensión Cultural, Turismo Social, Promoción y Orientación y Programación e Inversiones, en unas actuaciones que a menudo recogían las peculiaridades provinciales y regionales cuyo escaparate eran las exhibiciones del 1 de mayo, de fuerte tonalidad folclórica, y que tendrían su primer escenario en el estadio Santiago Bernabéu, donde se celebrarían los I Juegos Deportivos Sindicales para conmemorar la fiesta de San José Artesano, en 1958.

Pero si los sindicatos canalizaban estas actividades lúdicas, el sector empresarial no le andaría a la zaga, pues una vez constituidos los llamados Grupos de Empresa, éstos impulsarían diversas actividades artísticas, dando lugar a los Hogares del Productor, centro de reuniones laborales y culturales.

De las instituciones citadas, hemos de pasar a un artefacto fuertemente «socializador», la televisión, también introducida masivamente en España por cauces estatales, la RTVE. La primera emisión televisiva en España, en realidad una suerte de exhibición puntual, se remonta al 10 de junio de 1948, durante una exposición de tecnología en la Feria Internacional de Muestras celebrada en el Palacio de Montjuïc de Barcelona. Sin embargo, no será hasta 1952, cuando se celebre la primera retransmisión deportiva, con Matías Prats como locutor. Desde el Estadio de Chamartín, se televisó un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Racing de Santander, tan sólo accesible por este medio, para un grupo de altos cargos franquistas madrileños. Será éste el punto de arranque de las fructíferas relaciones entre fútbol y televisión formal[8].

La programación televisiva diariay con ella la cada vez más mayoritaria presencia de receptores de televisión en los hogares, daría comienzo el 28 de octubre de 1956, fecha en la que se sitúa el comienzo oficial de la televisión en España. A partir de entonces, televisión y fútbol irán de la mano, realimentándose mutuamente, como puede comprobarse por las grandes audiencias que este deporte mantiene en la actualidad.

Será en esta tercera década del franquismo (1956-1965), acertadamente analizada en la obra Telebasura y democracia de Gustavo Bueno, cuando se fortalezca la relación fútbol-televisión, por medio de las televisiones domésticas, pero también a través de los teleclubs creados por Fraga en 1964, germen de lo que posteriormente serían las Casas de Cultura. La cita de ABC que reproducíamos más arriba, evidencia la conexión entre fútbol y televisión, hasta el punto de que el Telón de Acero serviría de plano de simetría para dos plataformas mediáticas: Eurovisión en la Europa Occidental, e Intervisión del lado de la llamada Europa del Este.

Hechas estas consideraciones, es momento de tratar en torno al modo que, desde los presupuestos de la «memoria histórica», podrá ser visto el fútbol. Según las particulares coordenadas «memoriohistoricistas», la dictadura de Franco habría constituido un largo paréntesis histórico, un tiempo de silencio que desde la flamante democracia imperante en la actualidad, deberá no sólo ser reinterpretado, sino también juzgado hasta el punto de poner en práctica una verdadera damnatio memoriae que permite el borrado de todo aquello que entraría en conflicto con la ideología dominante en el tiempo actual.

De este modo, auspiciada por un gobierno que exhibe constantemente su condición de socialista -un socialismo que acaso solo podría ser caracterizado como nominal- comenzará un particular desmontaje de estatuas, placas y títulos, proceso que podríamos caracterizar como «descendente», es decir, dirigido desde instituciones gubernamentales y al que el fútbol no será ajeno, como puede comprobarse por la percepción que de la victoria europea de 1964 tiene el propio Presidente del Gobierno.

Asumida por grandes áreas de la población española, la citada damnatio memoriae, no sólo operará en un sentido «descendente», es decir, impulsada desde las más altas instancias del Estado por medio de la aprobación y aplicación de leyes, sino que este borrado también se producirá en un modo «ascendente», lo que da cuenta de hasta qué punto el «pueblo español» ha interiorizado esta visión proyectada sobre cuatro oscuras décadas que se perciben de un modo monolítico. De entre las iniciativas que trazan un sentido ascendente, sirva como ejemplo el modesto club madrileño Puerta Bonita, fundado en 1942, cuyo campo, el llamado desde su fundación Hogar del Generalísimo Franco, pasará a perder su oneroso apellido, para ser conocido en la actualidad como El Hogar.

Finalicemos. Ante la gran cantidad de ideas que, de un modo u otro, tienen que ver con el fútbol plenamente implantado en sociedades diversas, parece necesaria, si no inevitable, la adopción de una actitud crítica, filosófica en suma, que permita referirse a él más allá de los consabidos tópicos que lo envuelven. Ese y no otro, ha sido el propósito al que este breve trabajo ha intentado contribuir.

Iván Vélez

ABC, 23 de junio de 1964. Núm. 18.180, Pág 55

[2] En este sentido son reseñables las declaraciones hechas por Rafael Niubó, secretario general de Deporte de la Generalidad de Cataluña tras la victoria de la selección catalana en el Mundial B de hockey sobre patines. Durante la recepción hecha por Pascual Maragall en el Palacio de la Generalidad, Niubó propuso que España se «busque un nombre o se lo invente» para participar en las competiciones deportivas internacionales. En este sentido, conocido es el mantra que las facciones secesionistas que operan en España, repiten sin cesar: «una nación, una selección». Como ejemplo del uso del fútbol como medio para canalizar el odio a España, podemos citar las declaraciones del presidente del PNV, Iñigo Urkullu, vertidas con ocasión del partido disputado en la Eurocopa 2008, afirmado en la televisión pública vasca (ETB) que apoyaría a Rusia en la semifinal de la Eurocopa contra España. El líder de los nacionalistas vascos, en una exhibición de falsa conciencia, declaró: «No puedo apoyar a Euskadi, así que entre las cuatro selecciones que quedan, yo me quedo con Rusia». El motivo, según él, era bien simple: «apoyo a Rusia sólo porque juegan bien», manifestó.

[3] http://www.fcbarcelona.cat/web/castellano/club/club_avui/mes_que_un_club/mesqueunclub.html

[4] El lector puede leer el artículo de José Manuel Rodríguez Pardo, «Historia de dos abucheos», publicado en Cuadernos de Fútbol (nº 5, diciembre de 2009) en el cual se describen las pitadas que el himno nacional español ha recibido por parte de la afición culé, el primero de ellos a raíz de un encuentro disputado entre el F. C. Barcelona y una selección de la Royal Navy británica, el 14 de junio de 1925, en cuyos prolegómenos se silbó la Marcha Real y aplaudió el God Save the Queen británico, hechos que acarrearían la clausura del campo y la dimisión y expulsión de España de Gamper, y el segundo el 14 de mayo de 2009, con motivo de la final de Copa celebrada en Valencia. El artículo puede visitarse en: http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2009/12/historia-de-dos-abucheos/

[5] http://www.fcbarcelona.cat/web/castellano/club/historia/etapes_historia/etapa_3.html

[6] Véase El mito de la derecha. (Temas de Hoy, Madrid 2008), obra en la que Bueno distingue tres fases en la derecha española del siglo XX: La primera la de Antonio Maura, de corte liberal, la segunda, la dictadura de Primo de Rivera, apoyada por Largo Caballero y los socialistas, y la tercera, la dictadura de Franco.

[7] En el citado Fuero podemos leer, por ejemplo, afirmaciones teístas tales como la siguiente: «El derecho de trabajar es consecuencia del deber impuesto al hombre por Dios, para el cumplimiento de sus fines individuales y la prosperidad y grandeza de la Patria.» (Fuero del Trabajo, I, 3)

[8] Ver Gustavo Bueno, Televisión: Apariencia y Verdad, Gedisa, Barcelona 2000.