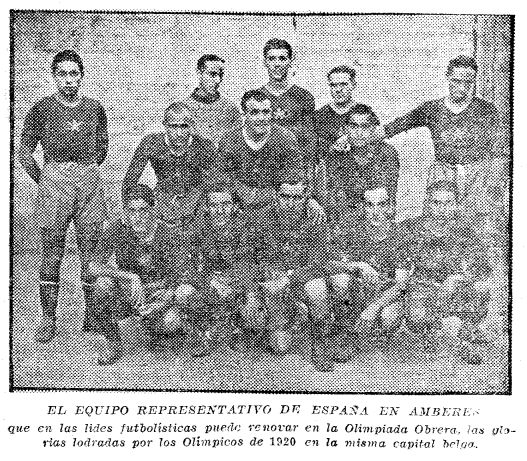

La Selección Española de Fútbol en la Olimpiada Obrera de Amberes 1937

Metodología

Metodología

El objetivo del presente artículo es investigar la participación de la selección española de fútbol en la Olimpiada Obrera de Amberes 1937 durante la Guerra Civil en un contexto prebélico mundial, asimismo analizar la división ideológica entre los diversos modelos de competiciones polideportivas internacionales que existían en la época, con los Juegos Olímpicos y sus alternativas: las Olimpiadas Obreras del ámbito socialista y las Espartaquiadas comunistas, todo ello como continuación y ampliación del artículo Los deportistas españoles durante la Guerra Civil: exilio y competiciones internacionales (Berlín/Barcelona, 1936, Amberes, 1937) que publicamos en la revista Migraciones & Exilios en 2019 (Arrechea, 2019).

En una primera fase de la investigación se ha elaborado una nómina bibliográfica producto de las referencias localizadas en las aportaciones históricas anteriores y que hemos revisado. La siguiente búsqueda de fuentes documentales se ha elaborado a partir de las plataformas digitales de documentación científica que ofrece Internet. Otro campo de búsqueda se ha ubicado en el ámbito de las bibliotecas, hemerotecas y archivos, tanto españoles como extranjeros (singularmente, prensa francesa, belga y noruega, así mismo fuentes bibliográficas rusas). Gracias a estas fuentes hemos podido reconstruir, por primera vez, la composición exacta del equipo español en Amberes 1937 y su alineación y goleadores en todos los partidos jugados.

Se ha considerado el marco histórico espacial y cronológico, la relevancia del autor del texto y los textos basados en datos y no en opiniones. Se ha buscado llegar a fuentes lo más primarias posibles y se ha localizado a familiares de algunos de los participantes en la Olimpiada Obrera de Amberes 1937 quienes han aportado fotografías y recuerdos.

Tal y como hemos afirmado en estudios anteriores (Arrechea, 2017), siguiendo a Eric Hobsbawm o a Jacques Le Goff, defendemos que entre las labores de la Historia figura la de deconstruir mitos y revisar críticamente ciertas verdades instauradas regresando a las fuentes. Es la única forma de romper con el círculo vicioso de inexactitudes y tópicos copiados de un autor a otro y repetidos hasta la saciedad. Efectivamente, la misma Historia del Deporte español no se escapa de esta revisión crítica.

No existe una solución interpretativa y metodológica universal por lo que consideramos que, a partir de los enfoques históricos de corte tradicional, podemos adentrarnos en la elaboración de interpretaciones que, si desde cierta perspectiva son de signo positivista, no escapan a la susceptibilidad de visiones más críticas y fenomenológicas. Así, las fuentes de información como parte significativa para construir la realidad son, en nuestro caso y, en primer lugar, la base del conocimiento histórico. Ello debe ser forzosamente de este modo, puesto que nos estamos refiriendo a un campo de estudio poco elaborado o incipiente. En España la historiografía del deporte tiene poco recorrido y apenas se han iniciado estudios centrados en el enfoque social, ni existen estudios de índole crítica que fijen su objeto de estudio en interpretaciones en el desafío postmodernista, tal y como sucede en otros países.

Tampoco hemos deseado inscribirnos bajo ninguna corriente metodológica e interpretativa. Esta investigación tiene un carácter eminentemente descriptivo, puesto que parte de unos resultados que son meramente objetivos. No obstante, consideramos que esta es la primera, principal y mejor forma de alcanzar los objetivos que pretendemos desarrollar; posteriormente podremos realizar estudios interpretativos que permitan hipótesis, pero antes es necesario que la realidad se encuentre suficientemente definida y, hasta la fecha, no es el caso que nos ocupa (Arrechea, 2017).

Introducción

El 20 de mayo de 1929 se inauguró el Estadio de Montjuïc en Barcelona y en el marco de la Exposición Internacional se disputó un completo programa polideportivo, todo lo cual hacía de Barcelona la candidata favorita para acoger los Juegos Olímpicos de 1936, especialmente cuando se anunció que la ciudad sede se elegiría en un congreso olímpico a celebrar precisamente en la capital catalana en abril de 1931. Los acontecimientos políticos (caída de Primo de Rivera en enero de 1930 y proclamación de la II República el 14 de abril de 1931) cambiarían totalmente el escenario. Precisamente pocas semanas después de la caída de Primo de Rivera se había reorganizado el Comité Olímpico Español en Barcelona para preparar la asistencia a Lake Placid y Los Ángeles 1932 y seguir trabajando en la candidatura de Barcelona a los JJOO de 1936.

Recién proclamada la República y con alarmantes noticias sobre disturbios y algaradas, la Sesión del Comité Olímpico Internacional se celebró, en un ambiente enrarecido y con muchas ausencias, en el ayuntamiento de Barcelona el 25 y 26 de abril de 1931. Se aprobó la entrada de Fernando Suárez de Tangil y Agudo (conde consorte de Vallellano y marqués de Cobarrubias de Leyva) en el COI en substitución del marqués de Pons, pero la decisión más esperada (la elección de la sede olímpica de 1936) se aplazó por la baja asistencia de miembros del COI. La votación final fue por correo y el resultado se anunció el 13 de mayo: Berlín obtuvo cuarenta y tres votos y Barcelona dieciséis, con ocho abstenciones.

Tras esta enorme decepción todos los miembros del Comité Olímpico Español dimitieron, eran en su práctica totalidad monárquicos y sus relaciones con el nuevo régimen eran pésimas, como demuestra el rechazo del nuevo presidente de la República Niceto Alcalá Zamora a aceptar la Presidencia de Honor del COE. El presidente del COI Baillet-Latour convenció a los miembros de la ejecutiva del COE de la necesidad de seguir en sus puestos, a todos excepto al presidente (marqués de Lamadrid), cuya renuncia fue irrevocable, ocupando la presidencia en funciones hasta 1933 el conde de Vallellano y el barón de Güell como miembros españoles del COI (Arrechea, 2017).

Acudir a los JJOO de 1932 fue complicado en este contexto de malas relaciones entre un COE formado por nobles obviamente monárquicos y un gobierno republicano. En la prensa se llegaron a publicar cartas de federaciones nacionales demandando la disolución del COE:

La Confederación Española de Atletismo en vista de la actuación totalmente contraproducente de C.O.E., sin llevar aparejada ventaja alguna, ha propuesto a su presidente, señor barón de Güell, la disolución inmediata de dicho organismo o su total reorganización, dejándole en el modesto plan de representante aquí del Comité Internacional, sin injerencias de ninguna clase, ni con el deporte español ni con la preparación y desplazamiento de la representación española en los distintos Juegos, si es que estos van a continuar [la negrita es nuestra], y, naturalmente, para el futuro. El Comité Olímpico viene a gastar la casi totalidad de las subvenciones recibidas, para tener montadas unas oficinas. Más de cien mil pesetas contamos que ha gastado del capítulo de «preparación olímpica», sin que ésta haya comenzado todavía… Sin poder conocer aún ninguna partida con exactitud, pero que, con seguridad, serán mayores que las que fijamos, encontramos los siguientes gastos aproximados: Mensualidad secretaría general, dos dependientes, alquiler piso y gastos secretaría, 1.700 pesetas, que resultan 20.000 al año, o sean, para la Olimpiada actual (cuatro años) 80.000; viajes a Madrid y Congresos extranjeros, 10.000: déficit del Congreso Olímpico en Barcelona, 10.000; pérdida experimentada en baja valores, 15.000. Total gastos efectuados, 115.000 pesetas. Así pues, puede verse cómo el Comité Olímpico invierte para sí, y sin provecho alguno para el deporte, la casi totalidad de la subvención que el Gobierno le entrega para «preparación», y no teniendo aún bastante, se resiste a dar la menor cantidad a los deportistas. Seguramente no baja de 300.000 pesetas lo que nos cuesta el Comité Olímpico desde su genial creación, de estructura tan ineficaz como autocrático. (Confederación Española de Atletismo, 1932)

La alusión a la posibilidad que los JJOO dejaran de celebrarse no era gratuita en 1932. Algunos sectores de la izquierda afirmaban que los JJOO eran una competición elitista que fomentaba el nacionalismo, controlada por los aristócratas y príncipes del COI. Desde los sindicatos y partidos socialistas europeos nació en 1920 la SASI (Sozialistische Arbeiter sport Internationale) con sede en Lucerna (Suiza) formada por sociedades deportivas de países europeos, así como de Estados Unidos y de los judíos del Mandato Británico de Palestina (la sociedad Hapoel).

La SASI organizó sus Olimpiadas Obreras en oposición a los JJOO. Se celebraron ediciones en Frankfurt (1925), Viena (1931) y Amberes (1937) y una edición de deportes de invierno en 1931 en Mürzzuschlag (Austria). Las ediciones de 1931 fueron un éxito de participación y organización equiparable a los JJOO de 1932.

Y si los socialistas tuvieron su SASI y sus Olimpiadas Obreras, los comunistas crearon la RSI (Red Sport International) en 1921, más conocida popularmente como Sportintern, pues era un instrumento del Komintern (la Internacional Comunista fundada por Lenin en 1919 con el objetivo de extender la revolución fuera de la URSS).

Inicialmente la SASI y la RSI sólo coincidieron en su odio al COI y sus JJOO y mantuvieron fuertes tensiones y polémicas. La RSI creó otro evento llamado Espartaquiadas como competición rival de las Olimpiadas Obreras de la SASI y de los JJOO del COI. El nombre escogido era un homenaje al esclavo Espartaco que había protagonizado una rebelión contra Roma en el Siglo I a. C. Se celebraron ediciones en Moscú (1928) y Berlín (1931), así como una de invierno en 1928 en Oslo.

Por lo tanto, los JJOO eran sólo una de las competiciones internacionales del calendario deportivo de la época y su supervivencia no estaba garantizada: la URSS no se integraría en el movimiento olímpico internacional hasta 1952.

España no acudió a los JJOO de Invierno de Lake Placid, y a los de Verano en Los Ángeles se viajó con una mínima delegación formada por cinco tiradores y un regatista, además de un pintor que envió una obra a las Competiciones Artísticas.

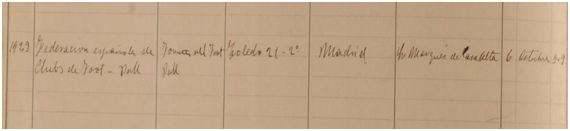

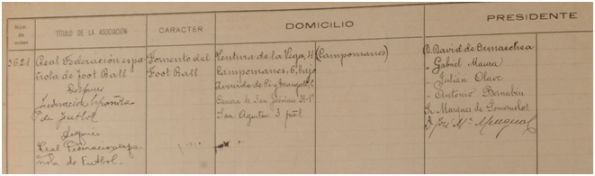

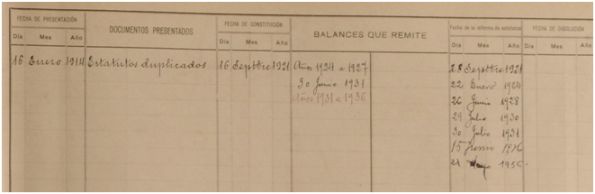

Tras meses de inactividad finalmente el COE sufrió una nueva reestructuración a finales de 1932 con la modificación de sus estatutos el 17 de octubre y el 22 de noviembre de dicho año.

Los artículos 7 y 8 se consagraban a blindar la permanencia del COE en Barcelona, pues existían campañas, lideradas por el diario ABC, para obtener su traslado a Madrid. No se decía en los Estatutos que la Ciudad Condal fuera la sede permanente, se afirmaba que el COE «quedará domiciliado en la población dónde tengan su residencia la mayoría de las Federaciones Deportivas Nacionales». Por lo tanto, en Barcelona, donde se encontraban prácticamente todas las federaciones españolas en los años treinta; la Confederación Española de Atletismo no formaba parte de este COE (Arrechea, 2017).

En 1933 se elegía al fin un nuevo presidente del COE tras muchos meses de interinidad, el elegido fue el doctor Augusto Pi Suñer. Todos los componentes de este comité eran catalanes. En el periodo de Pi Suñer el COE emitió correspondencia y documentos oficiales en catalán (Arrechea, 2017).

En enero de 1935 el ayuntamiento de Madrid constituyó una Comisión Gestora formada por Pedro Parages, Luis Muntán y el célebre portero de fútbol Ricardo Zamora (plata olímpica en Amberes 1920) para estudiar candidaturas de Madrid a los JJOO de 1940 o 1944. En las mismas noticias se hablaba del proyecto del alcalde Rafael Salazar Alonso de dotar de una gran ciudad deportiva a la capital (Del Campo, 1935). Aunque el COE llegó a apoyar estos proyectos por carta, en la sesión del COI celebrada en Oslo a finales de febrero se anunciaron las candidatas a los JJOO de 1940 y entre ellas estaba Barcelona y no Madrid.

En febrero de 1936, con la llegada al poder del Frente Popular, se creó en Barcelona el Comité Catalán pro Deporte Popular (CCDP), formado por diversas asociaciones y clubes de izquierdas. Su primera actividad fue un torneo de fútbol de ámbito nacional llamado Copa Thälmann, en honor de Ernst Thälmann, dirigente comunista alemán asesinado por los nazis en 1933. La copa la ganó la Federación Cultural Deportiva Obrera Asturiana. Ante el éxito de esta competición, en abril de 1936 se inició un movimiento liderado por el CCDP contra el Comité Olímpico Español (COE) y la participación española en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. De hecho, se pedía “que las 400.000 pesetas previstas por el Gobierno del bienio negro para subvencionar la participación de una delegación española a la Olimpiada de Berlín sean utilizadas inmediatamente para los fines del movimiento deportivo popular” (citado en Mestre, 2010). El CCDP también se movilizó a favor de organizar en Barcelona una Olimpiada Popular.

La mejora de relaciones entre la Sozialistische Arbeitersport Internationale (SASI), organización deportiva socialista, y la Red Sport International (RSI, más conocida como Sportintern), su equivalente comunista, favorecía la fusión de las antiguas Olimpiadas Obreras, organizadas por la SASI, y las Espartaquiadas, evento del Sportintern, en un nuevo evento, las Olimpiadas Populares, que nacía con el objetivo de ser la antítesis de los Juegos Olímpicos que la Alemania de Adolf Hitler estaba preparando para 1936 (Santacana & Pujadas, 2006; Colomé, 2008; Gounot, 1994, 2005; Gónzalez Aja, 2003).

Prácticamente en las mismas fechas se celebraban en Garmisch-Partenkirchen (Alemania) los Juegos Olímpicos de Invierno y España debutaba en los mismos con un equipo de seis deportistas, incluidas dos mujeres, Margot Moles y Ernestina Maenza.

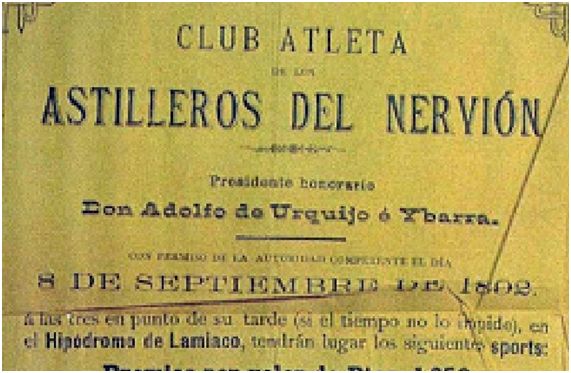

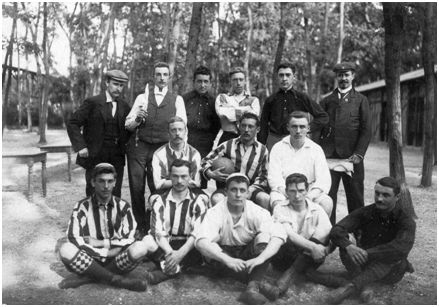

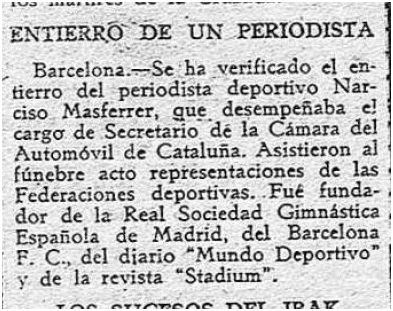

Figura 1: Ceremonia Inaugural de la Olimpiada Obrera de Amberes 1937

Fuente: Archivo familiar Fernández Aguayo.

Estos movimientos provocaron una crisis interna en el COE, por lo que su presidente, Augusto Pi Suñer, escribió a las federaciones deportivas españolas preguntando si eran partidarias de priorizar los Juegos Olímpicos de Berlín o la Olimpiada Popular de Barcelona. La respuesta unánime fue “Berlín”, pero el gobierno de Manuel Azaña negó toda subvención al COE (al presidente se le atribuye la frase: “Para el COE, ni una peseta”; Martialay, 2017) y el doctor Pi Suñer y todos los miembros del COE presentaron su dimisión, rechazada nuevamente por el COI.

Finalmente solo el equipo de jinetes militares (los participantes militares en hípica, tiro y pentatlón moderno dependían de la subvención del ministerio de la Guerra y de la Escuela Central de Gimnasia de Toledo, dirigida por el coronel Moscardó, por lo que tenían autonomía económica respecto al resto de federaciones y a la subvención del ministerio de Instrucción Pública) salió hacia Berlín y el inicio de la Guerra Civil les sorprendió en Bélgica mientras competían en un torneo de preparación (Martialay & Salazar, 1997; Arrechea, 2017, 2019).

Sin embargo, sobre los deportistas españoles que estaban inscritos en los Juegos Olímpicos de 1936 debemos matizar que se han publicado diversas y contradictorias listas basadas en informaciones periodísticas. Disponemos (Arrechea, 2017, 2019) de una lista oficial del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 (Teilnehmerliste), gracias a la gentileza del Dr. Bill Mallon, de la Duke University, en la que sorprende la ausencia de los jinetes, así como de competidores en natación, waterpolo, tiro, lucha y remo, deportes sobre los que se había afirmado en prensa que España estaría representada (véase tabla 1).

Tabla 1. Deportistas españoles oficialmente inscritos en los JJOO de Berlín 1936

| Deporte | Deportista |

| Atletismo | Ignacio Sánchez Arana |

| Román Castelltort Vila | |

| Félix Erausquin Erausquin | |

| Enrique Piferrer Homs | |

| Luis Pratmarsó Parera | |

| Isidoro Unzueta Murúa | |

| Baloncesto

|

Emilio Alonso Arbeleche |

| Pedro Alonso Arbeleche | |

| Máximo Arnaiz Bonilla | |

| Jaime Blanco González | |

| Ramón Brotons Marset | |

| Fernando Font Fenoll | |

| Augusto Martínez Matilla | |

| Francisco Martínez Rius | |

| Jaime Mayora Dutheil | |

| Manuel Morado Retana | |

| José Tomás Figuls | |

| Boxeo | Serafín Martín |

| José Lorente | |

| José Llobera | |

| José García Álvarez | |

| José Portillo | |

| Antonio Zúñiga | |

| Paulino Rodríguez | |

| Francisco Bueno | |

| Fabián Vicente del Valle | |

| Esgrima | Luis Rodríguez Fernández-Cueto, conde de Asmir |

| Hockey | Joaquín Aguilera Alonso |

| Manuel Alday Marticorena | |

| Joaquín Ariza Esparoner | |

| Jaime Baguña Gili | |

| Juan Becerril Antón-Miralles | |

| Joaquín Cabot Boix | |

| Ricardo Cabot Boix | |

| José de Caralt Vidal | |

| Carlos Castillo Yurrita | |

| José María Chavarri Rodríguez-Avial | |

| Bernabé Chavarri Rodríguez-Codes | |

| Alfonso Detrell Tarradell | |

| Eduardo Jardón Ron | |

| Fernando Jardón Ron | |

| Francisco Jardón Ron | |

| Alberto Jorajuria Amat | |

| José Andrés de Lacour Maciá | |

| Julio Romeo del Valle | |

| José Satrustegui Fernández | |

| Luis Satrustegui López | |

| Víctor María Tarruella Riu | |

| Pentatlón Moderno | Miguel González Pérez-Caballero |

| Carlos García Riveras | |

| Luis Revuelta González | |

| Vela | Román Escalas Fábrega |

| Esteban Monegal Bofill | |

| Pedro Pi Castelló | |

| Federico Virgili López | |

| Santiago Amat Cansino | |

| Manuel Juanola Cervera |

Fuente: elaboración propia.

La Olimpiada Popular de Barcelona 1936

La Olimpiada Popular de Barcelona siguió su organización paralela con un comité ejecutivo del comité organizador formado el 7 de mayo de 1936. El 20 de mayo se hacía público el programa y las fechas de celebración: del 22 al 26 de julio (posteriormente se modificaron las fechas, avanzándose la inauguración al domingo 19 de julio) y en las semanas posteriores la prensa de izquierdas fue lanzando diatribas contra los juegos de Berlín y en favor de los llamados Juegos Olímpicos Populares de Barcelona, como la siguiente de Joaquín Soriano publicada en El Heraldo de Madrid el 17 de junio de 1936:

Nació la idea de esta Olimpiada Popular de Barcelona de un puñado de deportistas libres que sentían su espíritu mediatizado, humillado ante la idea de unos Juegos Olímpicos que llevan en su génesis y en su esencia la odiosa marca de una parada fascista. Cuando Alemania, empobreciendo y empequeñeciendo la idea olímpica en su más puro concepto, pretende asombrar al mundo entero con su organización nazi, mentirle al hablarle de bienestar y optimismo, unos deportistas libres, de la clase obrera, han sentido el imperioso mandato de su libérrima conciencia y han pretendido la organización de unos Juegos Olímpicos populares y esencialmente democráticos (citado en Martialay, 2017).

Finalmente, la Olimpiada Popular de Barcelona se suspendió por el estallido de la Guerra Civil Española el 17-18 de julio de 1936. Algunos de los deportistas extranjeros que habían acudido a Barcelona se alistaron a las Brigadas Internacionales. Y con la Guerra Civil ya iniciada y España ausente de los Juegos Olímpicos de Berlín, el 31 de julio de 1936 Tokio era designada sede de los Juegos Olímpicos de 1940, a los que (al menos sobre el papel) aún aspiraba Barcelona.

La Olimpiada Obrera de Amberes 1937

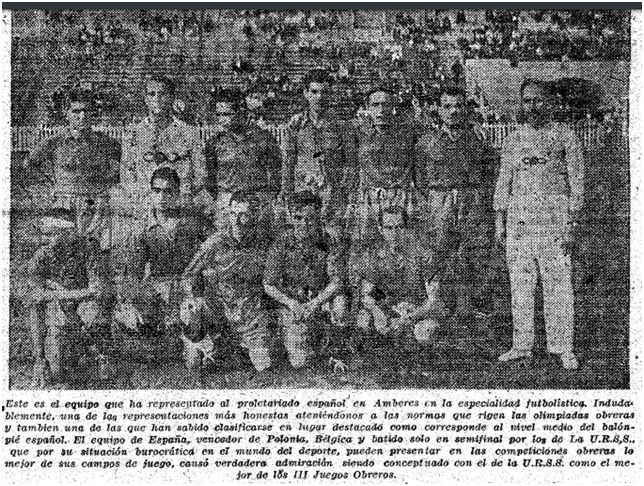

En julio de 1937 se disputaba en Amberes, en las mismas instalaciones que habían acogido los Juegos Olímpicos de 1920, la III Olimpiada Obrera de la SASI, que puede ser considerada también como la III Espartaquiada, ya que el Sportintern había sido suprimido en abril de ese año por Stalin dentro de la Gran Purga, enviando la URSS una amplia delegación a Bélgica en su primera salida deportiva a Occidente. Lo mismo hizo la República Española, que envió una delegación a competir en atletismo, baloncesto, boxeo, ciclismo, fútbol, natación, saltos, lucha, tenis y waterpolo, con clara voluntad propagandística en plena Guerra Civil.

Tabla 2. Deportistas españoles inscritos (no todos viajaron) en la Olimpiada Obrera Amberes 1937

| Deporte | Deportista |

| Atletismo | Margot Moles |

| Macario Meneses | |

| Carmen Ribé | |

| José Fontseré | |

| Jaime Fernández | |

| Gerardo García | |

| Francisco Albesa | |

| Luis Altafulla | |

| Miguel Consegal | |

| Francisco Monfort | |

| Enrique Piferrer | |

| Bercet | |

| Fernando Casado | |

| Joaquín Roca | |

| José Lacomba | |

| Luis Pratsmarsó | |

| Luis Agosti | |

| Jaime Ángel | |

| Justo Borrás | |

| Margarida Caldentey | |

| Antonio Gil | |

| Baloncesto

|

Ramón Brotons |

| Miguel Martínez | |

| Evaristo Vilà | |

| Luis Centelles | |

| José Dalmau | |

| Francisco Rodón | |

| Jaime Ramón | |

| Andrés Mirambell | |

| Boxeo | Juan Santandreu |

| Jesús Gómez | |

| Luis García | |

| Joaquín Diaz | |

| Justo Gascón | |

| Ciclismo | José Campamá |

| Ramón Aguilar | |

| Pablo Cabrol | |

| José Vidal | |

| Juan Salarich | |

| Tomás Pérez | |

| Fútbol | Alberto Martorell |

| Narciso Amigó de Bonet | |

| José Bayo | |

| Martín Pica | |

| José Griñán | |

| José Cardús | |

| Luis Buyé | |

| Miguel Gallego | |

| Salvador Climent | |

| Basilio Rodríguez | |

| Antonio Sangüesa | |

| Alfredo Sanmiguel | |

| Martín Fabrés | |

| José Pons | |

| Manuel Carballo “Carolo” | |

| José González | |

| Enrique Llorens | |

| Antonio Hidalgo | |

| Onofre Lerma | |

| Lucha | Joaquín Asensio |

| J. Béjar | |

| Mariano García | |

| Natación/Saltos/Waterpolo | Marta González |

| Manuel Martínez | |

| José Plaja | |

| Francisco Farell | |

| Juan Sapés | |

| Enrique Ugarte | |

| Carlos Piernavieja | |

| Sabater | |

| Francisco Salinas | |

| Francisco Gusi | |

| Flores | |

| Ferrero | |

| Fernando Salvo | |

| Carlos Bonacasa | |

| Genís Acosta | |

| José Devesa | |

| Antonio Bayarri | |

| Martí | |

| Juan Albardané | |

| Rovira | |

| Molleví | |

| López | |

| César Ponce de León | |

| Tenis | Pedro Masip |

| Jaime Bartrolí |

Fuente: elaboración propia.

Tener esta lista más o menos completa de inscritos ha sido complejo, dada la información escasa y contradictoria que ofreció la prensa española de la época. Tampoco algunas recopilaciones posteriores (Martialay & Salazar, 1997; García Candau, 2007; Sánchez López, 2021) están exentas de errores, en parte por basarse por recuerdos de los protagonistas recogidos muchos años después. Hemos detectado (en el caso concreto del fútbol) que se suelen mezclar las convocatorias para partidos amistosos concertados por un combinado catalán en Francia en marzo de 1937 con la convocatoria para la Olimpiada Obrera de Amberes, además los partidos jugados en Amberes se mezclan con los partidos jugados posteriormente en París en el llamado “Mundial Obrero” organizado por la Fédération sportive et gymnique du travail.

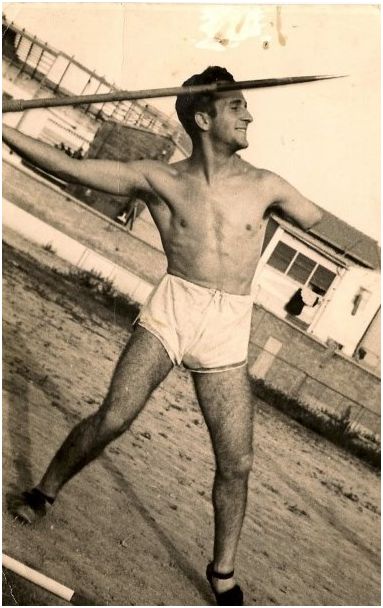

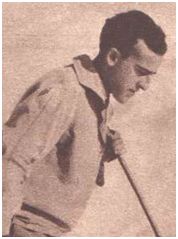

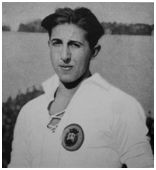

Por lo que se refiere a los resultados obtenidos, tampoco es fácil hacer una recopilación definitiva por los motivos ya citados. La prensa española informó de forma confusa e intermitente sobre la Olimpiada Obrera y existen contradicciones entre las fuentes. Uno de los abanderados españoles fue el lanzador de jabalina cántabro Fernando Casado Royo, que había perdido un brazo en combate, motivo por el que era conocido como “el glorioso manco”.

España realizó un buen papel deportivo, con victorias globales en baloncesto, natación (Marta González en los 100 espalda y Manuel Martínez en los 200 espalda), tenis individual (Pedro Masip) y dobles (el mismo Masip con Jaime Bartrolí). En fútbol (al que regresaremos) se cayó en semifinales contra la URSS (1-2), en el que fue el primer enfrentamiento de una selección española contra una soviética.

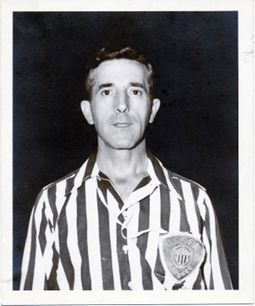

Figura 2. Fernando Casado, “el glorioso manco”

Fuente: archivo familiar Casado Royo.

La selección de fútbol en Amberes 1937

En julio se anunció desde el Comité Catalán pro Deporte Popular (CCEP) la intención de acudir a la Olimpiada Obrera de Amberes con una amplia delegación y a lo largo del mes se jugaron varios amistosos para crear el combinado catalán que iba a ser la base de la selección española de fútbol en la Olimpiada. El once titular del combinado del CCEP era el siguiente: Martorell; Bayo, Pica; Cardús, Buyé, Gallego; Sánchez, Basilio, Fabrés, Pons, Climent. A este equipo catalán debían unirse antes de viajar el 24 de julio a Bélgica los valencianos (y valencianistas) Lerma y Llorens. En paralelo, desde Madrid, la Federación Cultural Deportiva Obrera también estaba seleccionando deportistas de fuera de Cataluña y Valencia para viajar a Amberes, para el equipo de fútbol se convocó a los futbolistas gallegos “Carolo” (Eiriña FC) e Hidalgo (Celta), así como del asturiano José González (Oviedo), todos ellos estaban en Madrid.

Martialay (1997, 2017) incluía en la lista de convocados a Quintín, Gil y Martínez (todos ellos jugadores del Gladiador de Poblenou) basándose en los recuerdos de Martorell y Amigó, las fuentes primarias no lo confirman. Según Martialay, Sánchez actuaba como jugador-entrenador. Parece que actuaba en esas funciones juntamente con Vicente Martínez.

Esta es la lista de futbolistas españoles en Amberes 1937 según nuestras conclusiones, aunque no podemos asegurar que todos los que no llegaron a debutar viajaran finalmente, excepto el portero suplente Amigó, Pons y Sanmiguel, de los que sí consta su presencia en la expedición porque desertaron:

Tabla 3. Futbolistas españoles convocados para la Olimpiada Obrera 1937

| Fútbol | Alberto Martorell Otzet (CD Español) |

| Narciso Amigó de Bonet (CD Español) | |

| José Bayo (Terrassa FC) | |

| Martín Pica (CE Europa) | |

| José Griñán (Peña Saprissa) | |

| José Cardús (CD Español) | |

| Luis Buyé (UA Horta) | |

| Miguel Gallego | |

| Salvador Climent (CE Europa) | |

| Basilio Rodríguez (Peña Casas Sala) | |

| Antonio Sangüesa (CE Sabadell) | |

| Alfredo Sanmiguel (Peña Saprissa) | |

| Martín Fabrés | |

| José Pons (CE Sabadell) | |

| Manuel Carballo “Carolo” (Eiriña FC) | |

| José González (Oviedo FC) | |

| Enrique Llorens (Valencia CF) | |

| Antonio Hidalgo (Club Celta) | |

| Alberto Sánchez | |

| Onofre Lerma (Valencia CF) |

Fuente: elaboración propia.

El torneo se disputó por eliminatorias directas entre el 29 de julio y el 1 de agosto en tres estadios de Amberes, con los siguientes resultados:

– Octavos de Final:

URSS-Dinamarca: 8-0

Francia-Inglaterra: 3-0

España-Polonia: 5-0 (por incomparecencia)

Noruega-Palestina: 7-1

Suiza-Finlandia: 3-2

Países Bajos-Hungría: 5-0 (por incomparecencia)

– Cuartos de Final:

URSS-Francia: 7-1

España-Bélgica: 2-0

Noruega-Suiza: 4-0

Checoslovaquia-Países Bajos: 5-2

– Semifinales:

URSS-España: 2-1

Noruega-Checoslovaquia: 3-1

– Final de consolación:

España-Checoslovaquia: 1-0

– Final:

URSS-Noruega: 2-0

La selección soviética era la selección absoluta, basada en el Spartak de Moscú (campeón nacional) con los refuerzos de Malinin (CSKA), Shilovsky (Dinamo de Kiev), Terenkov (Lokomotiv de Moscú) y Fedotov (Metallurg de Moscú). Sus estrellas eran los célebres hermanos Starostin (Andrey, Alexander, Nikolai y Piotr), enviados en 1942 al Gulag por inquina personal de Lavrenti Beria (jefe de los servicios secretos de la URSS) hacia ellos y hacia el Spartak de Moscú (Starostin, 1989; Nisenbaum & Rasinsky, 2002; Mccauley, 2007).

Las selecciones de Noruega y Finlandia eran también equipos de alto nivel, así como España.

La selección aceptada como Checoslovaquia era realmente un combinado de alemanes de la región de los Sudetes, y Palestina (el Mandato Británico de Palestina) era un combinado de futbolistas judíos de la sociedad Hapoel, una “protoselección” de Israel once años antes de la creación del Estado de Israel.

Los partidos jugados por España y sus alineaciones y goleadores (según nuestras conclusiones) fueron los siguientes:

– Cuartos de Final (30 de julio de 1937). España-Bélgica: 2-0. Martorell, Griñán, Pica, Cardús, Buyé, Climent, Sangüesa, Basilio, Fabrés, Sánchez, Lerma. Goles de Basilio y Sánchez.

– Semifinales (31 de julio de 1937). España-URSS: 1-2. Martorell, Bayo, Pica, Cardús, Buyé, Gallego, Sangüesa, Basilio, Fabrés, Sánchez, Lerma. Gol de Lerma.

– Final de Consolación (1 de agosto de 1937): España-Checoslovaquia: 1-0. Martorell, Bayo, Pica, Cardús, Buyé, Gallego, Sangüesa, Basilio, Fabrés, Sánchez, Lerma. Gol de Sánchez.

Inmediatamente después de finalizar la Olimpiada Obrera, España y otras tres selecciones (URSS, Inglaterra y Suiza) viajaron a París para disputar el llamado “Mundial Obrero” organizado por la FSGT francesa en el marco de la Exposición parisina de 1937.

En la edición de este torneo de 1934 (también disputado en París) España ya había participado con un combinado enviado desde Madrid por la Federación Cultural Deportiva Obrera (Luis Martín, 2019) con los siguientes resultados: victoria en Cuartos de Final ante Checoslovaquia 3-1 y derrota en Semifinales ante Noruega 0-13.

En 1937 España venció en Semifinales a Suiza 3-2 y en la Final perdió con la URSS 0-2.

Conclusiones

Tras competir en Amberes y en París, algunos deportistas optaron por no regresar a la España republicana, quedándose en Francia (el jugador de baloncesto Vilà, el ciclista Salarich o el futbolista Lerma) o pasando a la España nacional (los futbolistas Amigó, Griñán, Pons y Sanmiguel, los atletas Agosti y Pratsmarsó y el nadador Bonacasa).

Narciso Amigó de Bonet regresó a Barcelona como soldado del bando vencedor. El nadador Carlos Bonacasa Aliaga murió en 1942 luchando con la División Azul en la URSS. El lanzador de jabalina Luis Agosti perdió una pierna combatiendo en el bando franquista y llegó a ser un conocido médico.

Destacamos el dato: los dos lanzadores de jabalina que compitieron por España en Amberes 1937 resultaron mutilados en la Guerra Civil: Fernando Casado perdió un brazo luchando en el bando republicano y Luis Agosti perdió una pierna luchando en el bando nacional (Arrechea, 2017, 2019).

Estas deserciones (que se repetirían en todas las expediciones al extranjero de deportistas de la República durante el conflicto) llevaron al gobierno en octubre de 1937 a ordenar el regreso de todos los deportistas que estaban en el extranjero a la zona republicana, so pena de inhabilitación perpetua si no lo hacían de inmediato.

Amberes 1937 fue la última Olimpiada Obrera y la última Espartaquiada Internacional. La siguiente estaba prevista para Helsinki en 1943 y nunca se disputó, a causa de la Segunda Guerra Mundial. En la URSS y en otros países comunistas se siguieron disputando espartaquiadas, pero de ámbito nacional, y los soviéticos se incorporarían con fuerza al movimiento olímpico convencional a partir de 1952.

La pugna entre diferentes modelos de deporte y de competiciones polideportivas internacionales era, en definitiva, una pugna ideológica entre dos modelos de izquierdas: las Olimpiadas Obreras socialistas y las Espartaquiadas comunistas, que acabaron fusionándose en 1936 en las Olimpiadas Populares, y un modelo que sus rivales consideraban “de derechas” (los Juegos Olímpicos del Comité Olímpico Internacional). Obviamente, la politizada España de la Segunda República y de la Guerra Civil no podía ser ajena a este debate, siendo los partidos y sindicatos de izquierda favorables a eventos como la (finalmente no celebrada) Olimpiada Popular de Barcelona 1936 o la Olimpiada Obrera de Amberes 1937, mientras los sectores conservadores y monárquicos eran defensores del Movimiento Olímpico convencional.

Los gobiernos de la Segunda República (1931-1939) no consideraron prioritario participar en JJOO por el enfrentamiento ideológico y de forma de estado que mantenían los nuevos dirigentes políticos con los responsables del COE en el marco de las tensiones internacionales de la época, previamente comentadas, entre los diferentes modelos de deporte internacional y sus opciones de evento polideportivo global (Olimpiadas Obreras, Spartakiadas, Juegos Olímpicos). El periodo del Bienio radical-cedista (1934-1936) puede considerarse una excepción y explica la participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1936.

La Segunda Guerra Mundial supondría el fin del debate, al no celebrarse la Olimpiada Obrera prevista en Helsinki en 1943, precisamente por el conflicto mundial en el que Finlandia estaba combatiendo junto al Eje contra la URSS.

Vayamos, para finalizar, con la madre del cordero: la oficialidad de esta selección española de 1937 y de sus partidos disputados. Obviamente, puede pensarse que es la cuestión más importante sobre el tema, y más en la revista que nos acoge, pero nuestra conclusión personal probablemente les sorprenderá: no importa.

En efecto, nuestra opinión (y la suya, querido lector, sea quien sea) es absolutamente irrelevante sobre este tema de la manida “oficialidad”. Ya hace años que los organismos oficiales decidieron eliminar cualquier obstáculo para proceder a oficializar lo que consideran oportuno, cuando lo consideran oportuno. Lo hizo el Comité Olímpico Internacional en 2004 al reescribir los JJOO de París 1900 y modificar su palmarés y medallero. Lo hizo la FIFA en 2017 al reconocer la Copa Intercontinental como torneo oficial y Mundial de Clubes. Lo hizo la RFEF en 2023 al reconocer como torneos oficiales el Concurso España de 1912 y la Copa España Libre de 1937. De hecho, muchos años antes, la RFEF ya había concedido oficialidad a las ediciones del Campeonato de España anteriores a 1909. Y algún día lo hará con la Liga Mediterránea de 1938 y, quizás, con otros torneos.

En definitiva, esta selección obrera de 1937 puede ser reconocida como la selección española absoluta en el futuro. Argumentos hay para ello (sí, sabemos que también los hay en contra). Pero recuerde, lector, nuestra opinión no es importante.

Algunos de los argumentos a favor que podrían argüirse son:

– Las noticias de la época, que hablan sin complejos de “España” o “la selección española”.

– La composición de alguna de las selecciones rivales (especialmente la URSS, que era sin duda alguna la selección absoluta). Se rebatirá esto diciendo que las dos selecciones deben ser “absolutas” para que sea “oficial”. Como si todos los partidos (por poner un ejemplo de los muchos posibles) jugados por la selección de Estados Unidos de baloncesto antes de 1992 (cuando llevaron por primera vez en su historia a sus mejores jugadores profesionales) no debieran ser reconocidos como “oficiales” o de “selecciones absolutas” porque (por ejemplo) España presentaba a su mejor selección y los estadounidenses presentaban un equipo de empresa o un combinado de universitarios. O como si el partido amistoso frente a Lituania de 2021 en el que España tuvo que jugar con la selección Sub21 a causa del COVID-19 no debiera computarse como un partido absoluto.

– El carácter nacional español del equipo ya que se ha dicho en ocasiones que era la selección catalana, desconociendo que Lerma era valenciano, Pica (cuántas veces no habremos leído “Picas”) era gaditano, Gallego era murciano, Basilio vallisoletano, Sangüesa palentino y Martorell y Amigó, madrileños de nacimiento. Por no hablar (porque no debutaron y no podemos confirmar su presencia) de los gallegos Carolo e Hidalgo o del asturiano González.

En contra se dirá, sobre todo, que no era un torneo organizado por la FIFA (ustedes recuerden en ese caso la Copa Intercontinental).

Pero dan igual los argumentos a favor y en contra. Tengan siempre presente que los organismos pueden reconocer las competiciones o partidos que deseen.

Y una vez abierto el melón de partidos de España no reconocidos como “oficiales”, nos permitimos finalizar con una propuesta-provocación final: partidos jugados por España (al margen de la Olimpiada Obrera de 1937) en su historia y que no están reconocidos como “oficiales” por diversos motivos, y que defendemos que deberían ser “oficiales”:

25 de mayo de 1913 en Fuenterrabía. España-Francia: 1-1 (Arrechea, 2021).

29 de mayo de 1927 en Madrid. España-Portugal: 2-0 (Martialay, 2011).

20 de diciembre de 1934 en Madrid. España-Hungría: 6-1 (partido de homenaje a Ricardo Zamora).

28 de noviembre de 1937 en Vigo. España-Portugal: 1-2.

30 de enero de 1938 en Lisboa. Portugal-España: 0-1.

26 de mayo de 1950 en México DF. México-España: 1-3.

28 de mayo de 1950 en México DF. México-España: 0-0.

16 de noviembre de 2013 en Malabo. Guinea Ecuatorial-España: 1-2.

17 de noviembre de 2022 en Ammán. Jordania-España: 1-3.

Referencias

Referencias

Arrechea, F. (2017). España y los Juegos Olímpicos. Análisis de participación de los deportistas españoles en los JJOO de la Era Moderna e historia del movimiento olímpico internacional. (Tesis Doctoral). UCAM.

Arrechea, F. (2019). Los deportistas españoles durante la Guerra Civil: exilio y competiciones internacionales (Berlín/Barcelona, 1936, Amberes, 1937). Madrid: Migraciones & Exilios.

Arrechea, F. (2021). 25 de mayo de 1913. El primer partido de la selección española de Fútbol. Cuadernos de Fútbol.

Colomé, G. (2008). La Olimpiada Popular de 1936: deporte y política. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials.

Confederación Española de Atletismo (1932, 27 de abril). “Lo que gasta el Comité Olímpico Español”. ABC, p. 52.

Del Campo, J. (1935, 14 de enero). “Si no se celebrase en Madrid la Olimpiada de 1940, nadie podría disputarnos la de 1944”. La Voz, p. 12.

García Candau, J. (2007). El Deporte en la Guerra Civil. Madrid: Espasa.

Gónzalez Aja, T. (2003, Ed.). Sport y Autoritarismos: La utilización del deporte por el comunismo y el fascismo. Madrid: Alianza.

Gounot, A. (1994). “Sport reformiste ou sport revolutionnaire? Les débuts des internationales sportives ouvrières”, en Pierre Arnaud (dir.) Les origines du sport ouvrier en Europe. Paris: L’Harmattan.

Gounot, A. (2005) “El proyecto de la Olimpiada Popular de Barcelona (1936). Entre Comunismo Internacional y Republicanismo Regional”. Cultura, Ciencia y Deporte 1(3), 115-123.

Luis Martín, F. de (2019). Historia del deporte obrero en España. Salamanca: ediciones universidad.

Mccauley, M. (2007). The Rise and Fall of the Soviet Union. Londres: Routledge.

Martialay, F. (2011). Recobrando la verdad histórica: de como la selección B de 1927 es selección A. Cuadernos de Fútbol.

Martialay, F. (2017). El Fútbol en la Guerra. Tomo VI. Federación Catalana. Madrid: CIHEFE.

Martialay, F. & Salazar, B. de (1997). Las Grandes Mentiras del Fútbol Español. Madrid: Fuerza Nueva Editorial.

Mestre, J. A. (2010). La aventura deportiva de un pueblo en guerra. Valencia (1936-1939). Sevilla: Wanceulen Editorial Deportiva.

Nisenbaum, E. & Rasinsky, V. (2002). Спартак Москва. Официальная история. 1922-2002 (“Spartak de Moscú. Historia oficial 1922-2002”). Moscú: MS Media.

Sánchez López, L. (2021). Anvers 1937: la delegación catalana. Barcelona: Fundació Barcelona Olímpica.

Santacana, C. & Pujadas, X. (2006). L’altra Olimpiada. Barcelona 1936. Barcelona: Llibres de l’Índex.

Starostin, N. (1989). Футбол сквозь годы (“El fútbol a través de los años”). Moscú: Советская Россия (“Rusia Soviética”).

Pedro de Heeren y González de Candamo nació en Biarritz (Francia) el 29 de marzo de 1880. Su padre era Christian Arturo Juan Antonio de Heeren y Massa, nacido en Hamburgo (actual Alemania) en 1844, de madre malagueña. Su madre era Virginia González de Candamo e Iriarte, nacida en Lima (Perú) en 1849 en el seno de una saga que ha dado presidentes peruanos o alcaldes de Lima, amén de diplomáticos, empresarios, deportistas, etc. El señor de Heeren era ciudadano español (recordemos que su madre era española) y en 1895 recibió de la reina regente María Cristina el título nobiliario de Conde de Heeren. El matrimonio de Heeren-González de Candamo vivió a caballo de Francia y España y tuvo siete hijos (todos ciudadanos españoles), de los cuales Pedro era el pequeño. Otra de sus hijas (Mercedes) contraería matrimonio con un personaje de la alta sociedad española vinculado a Biarritz (ciudad fundamental en esta historia): Camilo Hurtado de Amézaga y Pereyra (participante en tiro al pichón en 1900).

Pedro de Heeren y González de Candamo nació en Biarritz (Francia) el 29 de marzo de 1880. Su padre era Christian Arturo Juan Antonio de Heeren y Massa, nacido en Hamburgo (actual Alemania) en 1844, de madre malagueña. Su madre era Virginia González de Candamo e Iriarte, nacida en Lima (Perú) en 1849 en el seno de una saga que ha dado presidentes peruanos o alcaldes de Lima, amén de diplomáticos, empresarios, deportistas, etc. El señor de Heeren era ciudadano español (recordemos que su madre era española) y en 1895 recibió de la reina regente María Cristina el título nobiliario de Conde de Heeren. El matrimonio de Heeren-González de Candamo vivió a caballo de Francia y España y tuvo siete hijos (todos ciudadanos españoles), de los cuales Pedro era el pequeño. Otra de sus hijas (Mercedes) contraería matrimonio con un personaje de la alta sociedad española vinculado a Biarritz (ciudad fundamental en esta historia): Camilo Hurtado de Amézaga y Pereyra (participante en tiro al pichón en 1900). Fútbol

Fútbol Fútbol

Fútbol Fútbol

Fútbol Fútbol

Fútbol Atletismo (Lanzamiento de Disco)

Atletismo (Lanzamiento de Disco) Atletismo (400 m., 800 m.)

Atletismo (400 m., 800 m.) Atletismo (3.000 m., Maratón, Cross-Country)

Atletismo (3.000 m., Maratón, Cross-Country) Atletismo (Cross-Country)

Atletismo (Cross-Country) Atletismo (3.000 m., Cross-Country)

Atletismo (3.000 m., Cross-Country) Esgrima (Florete, Espada)

Esgrima (Florete, Espada) Esgrima (Espada, Sable)

Esgrima (Espada, Sable) Atletismo (100 m., 200 m., 4×100 m.)

Atletismo (100 m., 200 m., 4×100 m.) Atletismo (1.500 m., 5.000 m.)

Atletismo (1.500 m., 5.000 m.) Boxeo (Peso Ligero)

Boxeo (Peso Ligero) Boxeo (Peso Mosca)

Boxeo (Peso Mosca) Hockey sobre hierba

Hockey sobre hierba Tiro (Pistola, 25 m.)

Tiro (Pistola, 25 m.) Esquí de fondo

Esquí de fondo Boxeo (Peso Pesado)

Boxeo (Peso Pesado) Hockey sobre hierba

Hockey sobre hierba Hockey sobre hierba

Hockey sobre hierba Atletismo (400 m.)

Atletismo (400 m.) Hípica (Saltos)

Hípica (Saltos)

– Estado de la cuestión y antecedentes.

– Estado de la cuestión y antecedentes.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

– José Agustín Eizaguirre Ostolaza. Portero. Real Sociedad de San Sebastián.

– José Agustín Eizaguirre Ostolaza. Portero. Real Sociedad de San Sebastián. – José Mariano Arrate Esnaola. Defensa. Real Sociedad de San Sebastián.

– José Mariano Arrate Esnaola. Defensa. Real Sociedad de San Sebastián. “Casanova” según varios medios (El Mundo Deportivo 29/05/1913). Jugaba muchos partidos con nombres falsos porque su familia no le dejaba ser futbolista. El alias “Casanova” era una traducción libre de su apellido (Etxeberria significa “La nueva casa” en euskera).

“Casanova” según varios medios (El Mundo Deportivo 29/05/1913). Jugaba muchos partidos con nombres falsos porque su familia no le dejaba ser futbolista. El alias “Casanova” era una traducción libre de su apellido (Etxeberria significa “La nueva casa” en euskera). – José Florentino Angoso Rojas. Delantero. Irún Sporting.

– José Florentino Angoso Rojas. Delantero. Irún Sporting. La historia oficial ha borrado este partido de la selección española de 1913, como si nunca hubiera existido, o como si se tratara de una suerte de pachanga, sin trascendencia ni seriedad.

La historia oficial ha borrado este partido de la selección española de 1913, como si nunca hubiera existido, o como si se tratara de una suerte de pachanga, sin trascendencia ni seriedad.

Nos encontramos en un año olímpico, 2020. Como todos ya saben, sin embargo, la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha provocado un aplazamiento de los JJOO de Tokio al verano de 2021.

Nos encontramos en un año olímpico, 2020. Como todos ya saben, sin embargo, la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha provocado un aplazamiento de los JJOO de Tokio al verano de 2021.

(Valladolid, 12 de noviembre de 1901 – 1984) fue un empresario y futbolista hispano-suizo. Hijo de un diplomático helvético en España y de una española natural de Burgos, nació en la Casa Mantilla de Valladolid. Jugaba en la posición de mediocentro y desarrolló su carrera deportiva en el Servette FC y en el Real Madrid, en este último club junto a su hermano Arturo. Fue el primer medallista olímpico vallisoletano, ya que obtuvo la medalla de plata en fútbol de los JJOO de París 1924, compitiendo con Suiza.

(Valladolid, 12 de noviembre de 1901 – 1984) fue un empresario y futbolista hispano-suizo. Hijo de un diplomático helvético en España y de una española natural de Burgos, nació en la Casa Mantilla de Valladolid. Jugaba en la posición de mediocentro y desarrolló su carrera deportiva en el Servette FC y en el Real Madrid, en este último club junto a su hermano Arturo. Fue el primer medallista olímpico vallisoletano, ya que obtuvo la medalla de plata en fútbol de los JJOO de París 1924, compitiendo con Suiza.

José Lago Millán nació en el barrio de San Bartolomé de Pontevedra en 1893 o 1894 (en abril de 1928 tenía 34 años) (Serra, 1928) y llegó a Argentina muy joven, según algunas fuentes a los trece años, aunque el propio Lago explicó en una entrevista a la revista gallega de Buenos Aires Céltiga que fue en 1913, por lo tanto, con veinte años aproximadamente (Figuras Deportivas, 1928).

José Lago Millán nació en el barrio de San Bartolomé de Pontevedra en 1893 o 1894 (en abril de 1928 tenía 34 años) (Serra, 1928) y llegó a Argentina muy joven, según algunas fuentes a los trece años, aunque el propio Lago explicó en una entrevista a la revista gallega de Buenos Aires Céltiga que fue en 1913, por lo tanto, con veinte años aproximadamente (Figuras Deportivas, 1928). El interés de Lago Millán por la divulgación de la Cultura Física fue descomunal, prueba de ello es que, a partir de febrero de 1930 inauguró una sección semanal en el diario bonaerense Crítica llamada “El Valor de la Educación Física” en el que daba consejos sobre salud y ejercicios físicos, además respondía a las consultas que le efectuaban los lectores.

El interés de Lago Millán por la divulgación de la Cultura Física fue descomunal, prueba de ello es que, a partir de febrero de 1930 inauguró una sección semanal en el diario bonaerense Crítica llamada “El Valor de la Educación Física” en el que daba consejos sobre salud y ejercicios físicos, además respondía a las consultas que le efectuaban los lectores. Todavía en los años cuarenta pueden encontrarse artículos de Lago Millán en publicaciones oficiales argentinas del Departamento de Instrucción Pública, en la misma época publicó un muy divulgado Método de natación. En esos años fue profesor de Educación Física en varios colegios argentinos, aunque abandonó el deporte de élite y ello hizo que desapareciera de los focos.

Todavía en los años cuarenta pueden encontrarse artículos de Lago Millán en publicaciones oficiales argentinas del Departamento de Instrucción Pública, en la misma época publicó un muy divulgado Método de natación. En esos años fue profesor de Educación Física en varios colegios argentinos, aunque abandonó el deporte de élite y ello hizo que desapareciera de los focos.

A Vigo el fútbol llega de mano de la Eastern Telegraph Company Ltd., una sociedad instalada en la ciudad en mayo de 1873: hay noticias de fútbol desde 1876 y de un club llamado Exiles Cable Club (Arrechea 2018).

A Vigo el fútbol llega de mano de la Eastern Telegraph Company Ltd., una sociedad instalada en la ciudad en mayo de 1873: hay noticias de fútbol desde 1876 y de un club llamado Exiles Cable Club (Arrechea 2018). También algunos profesores de Institutos de Segunda Enseñanza introdujeron el juego del foot-ball. Francisco de la Macorra incluyó en el programa de la asignatura de «Gimnástica higiénica» del Instituto San Isidro una lección llamada «descripción de las reglas y número de jugadores para práctica «El Balón» o pelota a pie» (1894).

También algunos profesores de Institutos de Segunda Enseñanza introdujeron el juego del foot-ball. Francisco de la Macorra incluyó en el programa de la asignatura de «Gimnástica higiénica» del Instituto San Isidro una lección llamada «descripción de las reglas y número de jugadores para práctica «El Balón» o pelota a pie» (1894). Junto a la caza, las corridas de toros, el lanzamiento de piedras o barras y diversos tipos de bolos, el autor incluía el “foot-ball” como una de las diversiones predilectas de los españoles de 1820. Podemos considerarlo un error del cronista, al confundir los juegos tradicionales de pelota “a mano” con la pelota “a pie”. Es probable que esa sea la respuesta, pero lo único seguro es que escribió “foot-ball” al enumerar los entretenimientos de los españoles en 1820.

Junto a la caza, las corridas de toros, el lanzamiento de piedras o barras y diversos tipos de bolos, el autor incluía el “foot-ball” como una de las diversiones predilectas de los españoles de 1820. Podemos considerarlo un error del cronista, al confundir los juegos tradicionales de pelota “a mano” con la pelota “a pie”. Es probable que esa sea la respuesta, pero lo único seguro es que escribió “foot-ball” al enumerar los entretenimientos de los españoles en 1820. En el contexto de la Primera Guerra Carlista en Cataluña, el coronel Juan José O´Donnell se había rendido el 9 de octubre de 1835 durante el sitio de Olot y desde entonces estaba prisionero en la Ciudadela de Barcelona, el 2 de enero de 1836 una masa de exaltados asaltó la prisión (en una de las “bullangas” barcelonesas) y asesinó a unos setenta prisioneros carlistas (Romea Castro, 1994). Fueron linchados y vejados de forma terrorífica. O´Donnell era el más conocido de los prisioneros carlistas y el que sufrió más vejaciones, incluido el mencionado “partido de fútbol”.

En el contexto de la Primera Guerra Carlista en Cataluña, el coronel Juan José O´Donnell se había rendido el 9 de octubre de 1835 durante el sitio de Olot y desde entonces estaba prisionero en la Ciudadela de Barcelona, el 2 de enero de 1836 una masa de exaltados asaltó la prisión (en una de las “bullangas” barcelonesas) y asesinó a unos setenta prisioneros carlistas (Romea Castro, 1994). Fueron linchados y vejados de forma terrorífica. O´Donnell era el más conocido de los prisioneros carlistas y el que sufrió más vejaciones, incluido el mencionado “partido de fútbol”. Pero todas estas nuevas noticias sobre “fútbol antes del fútbol” en España nos llegan desde Gran Bretaña.

Pero todas estas nuevas noticias sobre “fútbol antes del fútbol” en España nos llegan desde Gran Bretaña. Y hasta aquí este viaje a la prehistoria de nuestro fútbol, un deporte que no nace en 1863 (cuando se fijan las reglas de la Asociación), ni llega a nuestro país estando el siglo XIX tan avanzado como se creía.

Y hasta aquí este viaje a la prehistoria de nuestro fútbol, un deporte que no nace en 1863 (cuando se fijan las reglas de la Asociación), ni llega a nuestro país estando el siglo XIX tan avanzado como se creía.

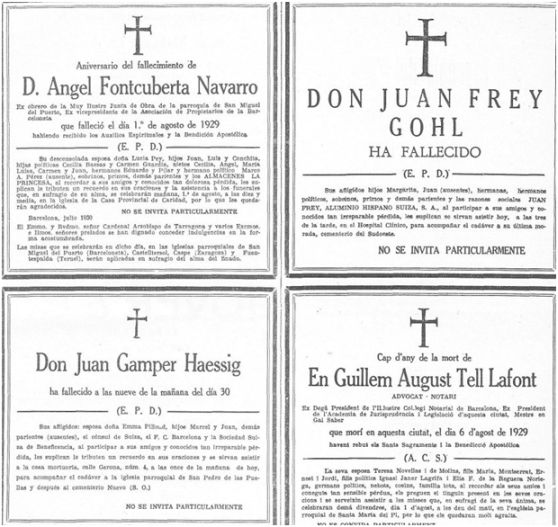

HANS MAX GAMPER EN CUATRO DATOS

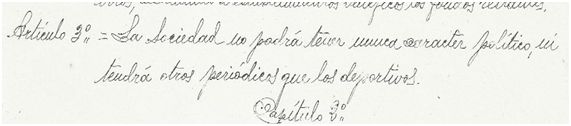

HANS MAX GAMPER EN CUATRO DATOS El 19 de noviembre se anunciaba en Los Deportes que Gamper y su amigo y compatriota Walter Wild trabajaban en la creación de una nueva sociedad, en lo que SÍ constituía un anuncio para fundar un club, pero ha sido menos divulgado, probablemente porque en el mismo Gamper compartía protagonismo con Wild y su autor era, obviamente, Narciso Masferrer:

El 19 de noviembre se anunciaba en Los Deportes que Gamper y su amigo y compatriota Walter Wild trabajaban en la creación de una nueva sociedad, en lo que SÍ constituía un anuncio para fundar un club, pero ha sido menos divulgado, probablemente porque en el mismo Gamper compartía protagonismo con Wild y su autor era, obviamente, Narciso Masferrer: La lista comúnmente aceptada de doce socios fundadores de la entidad ese 29 de noviembre (Wild, Gamper, Ossó, Terradas, Otto Künzli, Otto Maier, Enrique Ducay, Pedro Cabot, Carles Pujol, Josep Llobet, John Parsons y William Parsons) fue difundida por Masferrer en 1924, no aparece en la prensa de 1899 y plantea dudas por diversos motivos, especialmente por la presencia de los hermanos Parsons, que se unirían al club el 13 de diciembre tras la fusión con el “Equipo Inglés” (el Barcelona FC de 1893). Consideramos probable que Masferrer mezclara en 1924 sus recuerdos de las reuniones del 29 de noviembre y del 13 de diciembre de 1899 (Arrechea, 2018a).

La lista comúnmente aceptada de doce socios fundadores de la entidad ese 29 de noviembre (Wild, Gamper, Ossó, Terradas, Otto Künzli, Otto Maier, Enrique Ducay, Pedro Cabot, Carles Pujol, Josep Llobet, John Parsons y William Parsons) fue difundida por Masferrer en 1924, no aparece en la prensa de 1899 y plantea dudas por diversos motivos, especialmente por la presencia de los hermanos Parsons, que se unirían al club el 13 de diciembre tras la fusión con el “Equipo Inglés” (el Barcelona FC de 1893). Consideramos probable que Masferrer mezclara en 1924 sus recuerdos de las reuniones del 29 de noviembre y del 13 de diciembre de 1899 (Arrechea, 2018a). La presidencia de este nuevo FCB continuaba a cargo de Walter Wild y la dirección técnica del equipo a cargo del primer capitán, Hans Gamper; mientras que el vicepresidente era John Parsons y el vicecapitán William Parsons, que provenían del team inglés. De Ossó y Terradas seguían como secretario y tesorero y Adolfo López se incorporaba como vocal.

La presidencia de este nuevo FCB continuaba a cargo de Walter Wild y la dirección técnica del equipo a cargo del primer capitán, Hans Gamper; mientras que el vicepresidente era John Parsons y el vicecapitán William Parsons, que provenían del team inglés. De Ossó y Terradas seguían como secretario y tesorero y Adolfo López se incorporaba como vocal. Probablemente su actitud hacia el nuevo régimen pudo tornarse más crítica con los años, pero los hechos no acostumbran a ser tan blancos o negros como muchos (desde ópticas contrarias) proclaman. El FC Barcelona no volvería a jugar un partido hasta el día de Navidad de 1925.

Probablemente su actitud hacia el nuevo régimen pudo tornarse más crítica con los años, pero los hechos no acostumbran a ser tan blancos o negros como muchos (desde ópticas contrarias) proclaman. El FC Barcelona no volvería a jugar un partido hasta el día de Navidad de 1925. El 30 de julio de 1930 Gamper se quitaría la vida

El 30 de julio de 1930 Gamper se quitaría la vida

AGRADECIMIENTOS

AGRADECIMIENTOS Se ha interpretado siempre la expresión en términos políticos, atribuyéndole connotaciones catalanistas o independentistas [tesis iniciada con gran éxito por Manuel Vázquez Montalbán con su artículo “Barça! Barça! Barça!” de la revista Triunfo, publicado el 25 de octubre de 1969 y consolidada por el presidente Montal Costa durante su mandato (1969-1977)] lo que parece osado si se atribuye la misma al presidente Narciso de Carreras y Guiteras y se conoce su trayectoria vital y su ideología, completamente afecta al régimen franquista.

Se ha interpretado siempre la expresión en términos políticos, atribuyéndole connotaciones catalanistas o independentistas [tesis iniciada con gran éxito por Manuel Vázquez Montalbán con su artículo “Barça! Barça! Barça!” de la revista Triunfo, publicado el 25 de octubre de 1969 y consolidada por el presidente Montal Costa durante su mandato (1969-1977)] lo que parece osado si se atribuye la misma al presidente Narciso de Carreras y Guiteras y se conoce su trayectoria vital y su ideología, completamente afecta al régimen franquista.

Tras obtener el visto bueno del Gobernador Civil y en cumplimiento exacto del punto cuarto de la Ley de Asociaciones de 1887 el FC Barcelona se constituye (por tercera vez) el 29 de diciembre de 1902 a las 21:30 horas en el Café Alhambra. Paul Haas presenta el 3 de enero de 1903 en el Gobierno Civil una copia certificada del Acta de Constitución de la Sociedad firmada por él mismo y Pere Cabot. El Acta tiene el sello del club con un visible y paradójico “1899”.

Tras obtener el visto bueno del Gobernador Civil y en cumplimiento exacto del punto cuarto de la Ley de Asociaciones de 1887 el FC Barcelona se constituye (por tercera vez) el 29 de diciembre de 1902 a las 21:30 horas en el Café Alhambra. Paul Haas presenta el 3 de enero de 1903 en el Gobierno Civil una copia certificada del Acta de Constitución de la Sociedad firmada por él mismo y Pere Cabot. El Acta tiene el sello del club con un visible y paradójico “1899”.