-

Hay que restituir la categoría a sus participantes .

-

Los agravios comparativos del España – Suiza (17 de abril de 1927) y los tres partidos de Amsterdam contra Méjico e Italia así lo exigen.

-

Durante veintiséis años este partido con Portugal y sus componentes fueron considerados a todos los efectos federativos como Selección A e internacionales absolutos.

———————————————————————————————

Félix Martialay

Tras la publicación en «FÚTBOL» – número 12, febrero/marzo de 1998 – del artículo «La Selección B de 1927 fue una Selección A», original de su colaborador Félix Martialay, conocido historiador del fútbol español, esta revista ha solicitado a dicho autor un informe pormenorizado sobre tal situación, por si fuera necesario que la Real Federación Española de Fútbol se pronunciara al respecto.

Naturalmente lo solicitado era «un informe» objetivo; no una defensa a ultranza de la tesis mantenida en el artículo citado. No se pedía el informe del «abogado defensor» de aquella Selección, sino un «juicio contradictorio» en el que defensor y fiscal mostraran todos sus datos y «pruebas».

«FUTBOL» estima que el autor ha cumplido fielmente el encargo y, al margen de la decisión que se tome en su día por la RFEF con relación a la consideración de la categoría de la Selección que compitió con la de Portugal el 29 de mayo de 1927, lo ofrece a sus lectores, no sólo para que tengan un más denso conocimiento de los hechos sino por afán de transparencia ante la decisión que en su momento se pueda tomar.

FÚTBOL

—————————————————————————————————-

No hay que perder tiempo en averiguar ni cuándo ni cómo un simple apelativo distintivo de una Selección pasó a ser categoría diferenciadora. Sí hay que centrarse en el espíritu germinal de esa Selección y cómo se le puso el apellido de B simplemente para entenderse, tanto seleccionadores como cronistas, en unos momentos en los que había dos equipos jugando simultáneamente. Es seguro que de no haber habido tres partidos internacionales en una semana, o de haberse celebrado dos en España y el tercero fuera, el apelativo de B no hubiera existido o hubiese recaído sobre el equipo viajero.

Lo que sí es absolutamente cierto es que esa Selección B no tenía ni en su germen inicial ni en su concepto el carácter que posteriormente se le dio a los equipos nacionales de categoría B. La Selección B de 1927, que es la que nos ocupa, no tiene nada que ver con los equipos B que siguieron… ¡veintidós años después!. Ni tampoco guarda relación con las Selecciones B puestas en marcha por otras naciones en fechas algo más cercanas a ese 1927.

Lo más adecuado para la demostración del error padecido – y que ha perjudicado principalmente a unos jugadores internacionales que se han visto eliminados del palmarés o menguados en un partido, según los casos – es tomar el rastro en donde se produce la primera huella.

PANORÁMICA SOBRE LA TEMPORADA 1926-27

Aquel fue un curso futbolístico particularmente agitado. Nada menos que en junio de 1926 se había decretado en la Asamblea de fin de temporada la oficialización del profesionalismo en España[1] . Era un verdadero terremoto para las estructuras futbolísticas españolas. Y produjo un caos en la concepción de los jugadores que, en un principio, sólo asimilaron de la nueva situación sus ventajas – el cobrar un salario – pero no digirieron fácilmente sus obligaciones. Por ello la Selección iba a sufrir no pocos coletazos de las veleidades de unos amateurs… que ya no lo eran. Pero los clubs, que tenían unas obligaciones económicas con sus jugadores – ahora sin tapadillo ni dobles contabilidades -, se sentían mucho más dueños de los mismos y por ello iban a plantear no pocas dificultades a los Seleccionadores, presionándolos – ora para que llamaran a alguno de sus hombres, ora empleando mil subterfugios para hurtárselos – y a la Federación Española, aunque en menor medida, pero en el mismo sentido.

Tres presidentes en dos meses

El presidente de la Real Federación, D. Julián Olave Videa, que había sido el timonel de esa travesía desde el amateurismo marrón al profesionalismo, presentó la dimisión en esa misma Asamblea de 30 de junio de 1926. Y con él todo el Comité directivo. Ese fue el primer problema de la temporada 1926-27.

El segundo fue la dimisión del nuevo presidente. D. Antonio Bernabéu de Yeste. Abrumado por el copioso papeleo generado por los infinitos casos de definición, cambio de situación, traspasos… que le enviaron las Federaciones Regionales enfrentadas con unos clubs inermes ante las variedades de casos que les presentaban amateurs a palo seco, amateurs marrones, neo profesionales…, tiró la toalla con el pretexto de unos viajes inaplazables al extranjero.

Antes de desaparecer de las oficinas federativas, instaladas en el número 31 de la Carrera de San Jerónimo, el señor Bernabéu propuso a las Federaciones Regionales el nombre de su sucesor: D. Pedro Díez de Rivera y Figueroa, marqués de Someruelos. Hubo que esperar a que llegara la aprobación de estas Federaciones – la mayoría votó afirmativamente y las demás se abstuvieron – para dar paso a una nueva Junta directiva que se formó con el mencionado marqués de Someruelos, como presidente, y los anteriores miembros: D. Alfonso Ferrer, como tesorero, D. Joaquín Fernández Prida, como secretario de la Junta, y D. Ricardo Cabot, como secretario general. Era el 3 de noviembre de 1926

No era mal movimiento sísmico que en dos meses hubieran pasado tres presidentes por la jefatura de la Real Federación.

Seleccionadores

El Comité de Selección permaneció. Sólo hubo que retocarlo en cuanto a la presidencia que ostentaba el señor Cabot y que al ser promovido a Secretario General, profesional, fue ocupada por D. José María Mateos, rellenando la vacante producida con D. Ezequiel Montero. Siguió como vocal D. Manuel Castro, conocido en la prensa como Handicap.

Los doctores de la Selección

Otro problema, de menor cuantía, pero sí acaparador de tiempo fue el escándalo de los doctores. A la Selección nacional habían asistido, de forma gratuita, en sus partidos, tanto en territorio nacional como en los viajes, los doctores donostiarras Fuertes y Aguirre y ambos reclamaron el derecho a ser proclamados como médicos oficiales de la Selección ante los nuevos directivos. Tuvo que mediar el ex presidente señor Olave para solventar el diferendo, tan aireado por los periódicos easonenses, ya que él había sido quien los había utilizado y asimilado a la Selección. Diversas acciones, que fueron consideradas irregulares, del Dr Fuertes, decidió la cuestión a favor del Dr. Aguirre.

El caso del Tesorero

Pero surgió el caso Pedret – el guardameta del Sans traspasado ilegalmente al Valencia – que implicó al tesorero señor Ferrer, quien, al parecer, se había puesto de parte del equipo valenciano, apoyando la irregularidad cometida. El enfrentamiento entre el señor Ferrer y el señor Fernández Prida – competente y famoso jurista – llevó al marqués de Someruelos a la necesidad de prescindir del señor Ferrer, tras muchas semanas de tensión en la Junta. Y como la destitución de un tesorero podía dar lugar a conjeturas económicas, que estaban muy lejos de la realidad, y previa consulta a las Federaciones Regionales – a las que se les envió un informe detallado -, se decidió que el señor Ferrer «había presentado la dimisión». El tema había durado desde finales de noviembre de 1926 al 3 de marzo de 1927.

Para sustituirlo se recurrió al ex presidente señor Olave, quien ya aliviado en sus urgencias particulares y sin ningún inconveniente, se prestó a servir, una vez más, al fútbol español en un escalón inferior al que había ocupado unos meses antes. Se rehizo, pues, la Junta directiva con el señor Olave como tesorero (20 de marzo de 1927).

Nacimiento del torneo de la Liga

Como permanente incordio sobre los miembros de la Federación estaba la trabajosa edificación de la cúpula del profesionalismo: la creación del torneo de la Liga. Constantes reuniones de clubs, amenaza de escisiones en el bloque federativo, tensiones entre maximalistas y minimalistas, reuniones, confabulaciones… [2]

El Campeonato de España de 1927

¿No eran suficientes problemas?. Pues no. Porque, como era habitual, la disputa del Campeonato de España promovió el habitual terremoto de todos los años. Hubo que poner de acuerdo a todas las Federaciones Regionales en cuanto a participantes y fechas de disputa. Esto último era lo más peliagudo. Porque…

En la temporada anterior había sido un éxito la excursión de la Selección por Centroeuropa y había sensación de ser los mejores del Continente. Opiniones extranjeras así lo avalaban. Esa especie de soberbia deportiva hizo que, sobre los partidos comprometidos y aún sin fecha – Hungría Suiza y Portugal – se comprometieran los solicitados, a última hora, por Italia y Francia. Así pues había que encontrar hueco para esos cinco partidos y para la disputa de las eliminatorias del Campeonato.

Dificultades con Hungría

Con Hungría no hubo problema en lo referente a la fecha – 19 de diciembre – aunque sí en cuanto al lugar de celebración. Los húngaros no aceptaban ir a Vigo, que les suponía un viaje más largo de lo presupuestado y quizá un desaire al ser llevados a las provincias. Ello costó no sólo más dinero de compensación sino otro partido, no oficial, en Madrid contra la Selección madrileña [3] . Un total de 28.000 pesetas, por los dos partidos, fue lo que costó la presencia húngara en Vigo [4].

Pero los otros cuatro partidos fueron siendo empujados hacia el final de temporada. Fue un irse quitando obstáculos del calendario para encontrárselos todos juntos en los meses de abril y mayo. Justamente en las fechas en que se había acordado la celebración de las últimas eliminatorias del Campeonato de España.

El equipo de utreros

Así pues el partido con Suiza, en Santander, el 17 de abril, tuvo enormes problemas, porque los santanderinos se consideraron perjudicados en la formación española al tener que operar el Comité de Selección sin contar con los jugadores de los equipos implicados en los cuartos de final – días 17 y 26 de ese abril – , que, para mayor dificultad, todos exigieron tercer partido de desempate. Los aficionados santanderinos pusieron el grito en el cielo ante ese equipo de circunstancias y se consideraron estafados. Faltaban para la baraja de los seleccionadores, nada menos que jugadores del Barcelona, Betis, Arenas, Celta, Madrid, Europa, Sporting de Gijón y Real Unión de Irún… En el diario deportivo Excelsior se le llamaba equipo de utreros. El señor Mateos cargó con las iras de los aficionados cántabros. Pero a nadie se le ocurrió decir que ése era un equipo B, pese a que se necesitó el concurso de cinco debutantes, cinco novatos. Y unos veteranos de repesca [5] .

El 16 de abril, víspera del encuentro contra Suiza en Santander, El Debate de Madrid escribía:

«Ningún aficionado español desconoce el valor del equipo que representará a España. Sabe positivamente que se ha seleccionado descontando a los jugadores de los ocho equipos que participan en el cuarto de final. Sin ser exagerado, se puede afirmar que se va a oponer contra los suizos el equipo C, el tercer equipo o como se quiera llamarlo».

Muy a tener en cuenta esa frase sobre el equipo C, o como se quiera llamarlo. Curiosamente esta expresión no fue tomada por quienes con tanto empeño subrayaban lo de la «Selección B» en el partido con Portugal. Y ya se ve que no sólo había que haber llevado a la Selección de Santander y sus componentes al apartado B, sino al C. Lo que ocurre es que encuentros de Selecciones C no llegaron a constituirse nunca. ¿De haber existido, alguien hubiera reclamado que se llevara a su terreno este equipo de Santander?.

Mes de mayo, paga extra

Para el mes de mayo quedaban en el calendario: las semifinales – que hubo que comprimir a partido único y en campo neutral, que fueron los del Iberia de Zaragoza, Torrero, y del propio Zaragoza F.C., Torre Bruil, – y la final del Campeonato de España – también jugada en el zaragozano Torrero porque los finalistas no tenían tiempo para desplazamientos -, más tres partidos internacionales: Francia, Italia y Portugal.

Ese era el estado febril de la Real Federación. Y, como se sabe, con un cuadro burocrático muy reducido. No es pues de extrañar que al final de la temporada, en el acta del Comité directivo del 10 de junio, doblado el cabo de las Tormentas, de las no pocas tormentas, se acordara «dar una paga extra a los funcionario de secretaría y oficinas como recompensa de los trabajos extras que habían tenido que emplear en ese mes de mayo».

Una vez visto el ambiente general hay que centrarse en la llamada falsamente Selección B. Pero eso sí, sin perder de vista toda esa tensión acumulada en el mes de mayo de 1927.

La mejor forma de demostrar el carácter de Selección A, a la mal llamada Selección B, que es el motivo de este estudio, es ir dando los datos y testimonios de los diferentes personajes y organismos del momento.

ACTAS DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL (Temporada 1926-27).

Al recorrer las páginas del «diario de sesiones» federativo no hay que olvidar lo dicho acerca de los tifones que sufrió la Federación.

Así como estimar que había una especie de compromiso cordial – todavía cordial, que fue muchos años más tarde cuando las relaciones futbolísticas hispanolusas se agriaron de tal suerte que incluso se pidió a la FIFA que no volviera a emparejar a ambas Selecciones en compromisos oficiales por las tensiones producidas, que amenazaban saltar del fútbol a otras parcelas de mayor entidad – para que hubiera un encuentro anual entre ambas Selecciones. Así había sido desde 1921, fecha en la que España dio la alternativa futbolística internacional a Portugal: se había jugado en las temporadas 1921-22; 1922-23; 1923-24 y 1924-25. Por la excursión española por Centroeuropa en 1925-26 no se había podido celebrar el lance anual… De aquí que fuera inexcusable la celebración del compromiso portugués en esa temporada 1926-27. Era uno de los tres partidos fijos comprometidos en principio. Luego, ya se ha explicado cómo, todo el calendario se fue complicando…

Con tales consideraciones por delante hay que comenzar el rastreo de las Actas, tan cargadas de hechos…, para espigar lo relativo al partido con Portugal.

26, noviembre, 1926:

«Contestar a la Federación portuguesa que tomamos nota de la propuesta para celebrar el match internacional en marzo, abril o mayo y que oportunamente se decidirá sobre el particular».

4, febrero, 1927:

«Dirigir una circular a las Federaciones Regionales con relación a las fechas del calendario del Campeonato de España, condicionadas a los dos partidos internacionales con Suiza y Portugal. Queda pendiente el aceptar la fecha del 10 de abril, propuesta por Portugal, hasta recibir las respuestas de las Federaciones Regionales».

22, marzo, 1927:

«Contestar a la carta de la Federación portuguesa sobre fecha del partido con España, proporcionándole la definitiva del 29 de mayo próximo, que aun coincidiendo con la del partido con Italia permite alinear el equipo B.

10, abril, 1927:

«Proponer a la Federación Centro la celebración en Madrid del partido Portugal – España concertado el 29 de mayo próximo.»

21, abril, 1927:

«Ofrecer el partido Portugal – España a las Federaciones Regionales Guipuzcoana, Catalana, Vizcaína y Valenciana».

29, abril, 1927:

«Conceder, en principio, el partido Portugal – España a Valencia, comunicándolo a la Federación portuguesa para recabar su conformidad y pedir entre tanto a la Federación valenciana avance de recaudación posible y los detalles sobre el billetaje para proceder, en su caso, a la inmediata preparación del partido».

11, mayo, 1927:

«Atendiendo el cambio de actitud recientemente producido en la Federación Centro, intentar de nuevo la celebración del partido Portugal – España en Madrid; en el supuesto de que no se llegara a un acuerdo, celebrar el partido en Valencia».

24, mayo, 1927:

«Próximo el partido con Portugal se acuerda enviar la mitad de la subvención de 10.000 pesetas a la Federación portuguesa y que en cuanto llegue el señor Castro se le pida el equipo definitivo en vista de las dificultades que se oponen a la alineación de algunos jugadores elegidos, entre ellos Quesada, de quien se sabe que extraoficialmente alega estar lesionado».

Al hilo de las anotaciones en el Libro de Actas federativo se pueden sacar no pocas consecuencias:

1ª: Cómo el partido con Portugal fue siendo empujado por las circunstancias federativas hacia el final de la temporada, hasta coincidir con el de Bolonia.

2ª: Que un enfado de la Federación Centro con la Real Federación dejó sin sede el partido con los portugueses ya que Madrid había sido el sitio previsto desde un principio.

3ª: Que ninguna Federación regional quería ese partido tan tardío; entre otras cosas porque la compensación era alta; pero, principalmente, porque tenían ya programados unos partidos de gran interés para su público con equipos extranjeros o selecciones regionales o de obligada celebración por constituir homenajes a figuras locales. (Había que finalizar la «Copa Príncipe de Asturias», atender la visita del Colo Colo con partidos con numerosos club españoles, la inauguración del monumento a Pichichi, el compromiso militar Lisboa – Madrid, el anunciado Selección Cataluña – Selección Centro, los comprometidos encuentros Centro – Valencia…)

4ª: Que la consideración de equipo B propuesta a los portugueses fue entendida en su verdadera dimensión, es decir como un equipo bis, con todas las garantías de competitividad y categoría. Con la aguda hipersensibilidad con que la Federación portuguesa trataba todo lo relativo a sus enfrentamientos con España no hubiera tolerado que se le enfrentara una selección de inferior categoría. Ni la Federación Española entendía que ese equipo era un conjunto de menor categoría, sino «otro» equipo nacional, ni la Portuguesa lo tomó como tal. La matización de B – que no tenía la significación que años después tuvo – no entrañó para ninguno de los contendientes una merma de la categoría del partido. Buena prueba de ello es que fue anunciado como «V Portugal – España». Al mismo nivel que los cuatro anteriores. Y el siguiente lo sería como VI lance entre ambos conjuntos peninsulares.

LOS ANUARIOS FEDERATIVOS

Anuario de Portugal

En la lista de sus partidos, al llegar al undécimo consigna:

11º. V ESPANHA – PORTUGAL : 2-0

Su siguiente partido viene así señalado:

12º. VI PORTUGAL – ESPANHA : 2-2

Como puede verse hay una continuidad perfecta. Y ninguna matización de que el partido de Madrid fuera diferente del anterior o del siguiente. Tan España fue para ellos el pretendido B de 1927 como el experimento olímpico del señor Berraondo de enero de 1928. [6] O como el anterior – 15, mayo, 1925 – con todos los ases españoles de la época en línea [7] , en el que consignan:

IV PORTUGAL – ESPANHA : 0-2

El que Portugal no sólo consideraba tal ocasión como principal a nivel de anuario sino también a escala de equipo, lo demuestra su alineación.

Para su partido con Francia (16, marzo, 1927) había dispuesto de:

Camolas; Pinho, Vieira; Figueiredo, Silva, Varela (César); Liberto, Joáo, Marques, Soares, Martins.

En su lucha con Italia (17, abril, 1927) alineó:

Roquete; Pinho, Vieira; Figueiredo, Silva, César; Liberto, Joáo, Cambalacho, Marques (Soares), Martins.

Y ante España, en ese 29, mayo, 1927, formó:

Roquete; Pinho, Vieira; Figueiredo, Silva, César; Liberto, Joáo, Tavares, Soares, Martins.

Vino su primer equipo, el habitual de la temporada, para tratar de vencer a España, sin bajar la guardia ni un ápice. La trampa de «lo que se podía llamar Selección B» – que había dicho el señor Mateos -, o el «permite alinear el equipo B» – de las Actas federativas -, no ejerció influencia en la Federación portuguesa ni en su seleccionador Cándido de Oliveira.

Anuario de la Federación Española

En el publicado tras ese encuentro del Stadium de Madrid, correspondiente a la temporada 1927-28, dice en su página 28, bajo el titular de «Actuación deportiva internacional»:

Partidos jugados …… 25

Partidos ganados …… 20

Partidos empatados …. 1

Partidos perdidos ….. 4

En efecto, desde el Dinamarca – España de 1920, se habían jugado exactamente 25 partidos. Incluido el de Portugal, en Madrid, el 29 de mayo de 1927. Nuestro partido de marras. No hay pues ninguna segregación, ninguna discriminación, ningún apartado especial para ese partido que luego pasó a otra parcela. En la misma temporada en que se produjo el hecho la Federación lo clasificó en su sitio, a la misma altura y con la misma dimensión que los otros veinticuatro jugados por España. Y la victoria, añadida a las victorias.

¿Quién y por qué lo rebajó después hasta confundir no sólo a los historiadores, sino hasta a los propios federativos que ni lo vivieron ni lo recordaban?. ¿Por qué se les arrebató a unos internacionales el honor de figurar en la lista grande del fútbol español?.

En el mismo Anuario 1927-28, desde la página 20 a la 25 se hace recuento, con alineaciones y otros pormenores, de la Selección Nacional.

Comienza con un cuadro estadístico en que en la línea «Portugal» se consigna:

Jugados, 5; ganados, 5; goles a favor, 12, goles en contra, 2

Ahí está el partido en cuestión y sus goles.

Y finaliza dando los datos del partido del Stadium. Ni una referencia a que ese partido número 25 fuera en nada diferente a los veinticuatro anteriores.

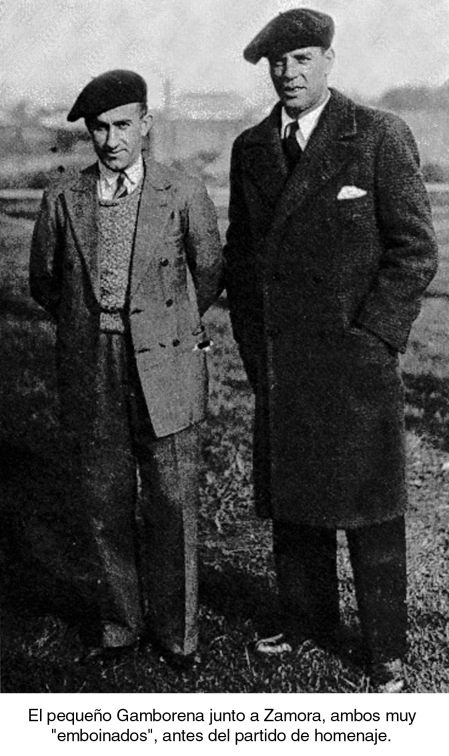

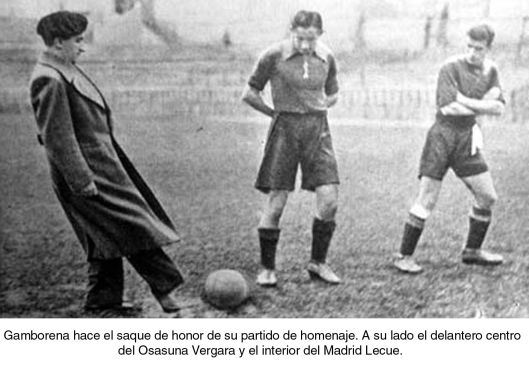

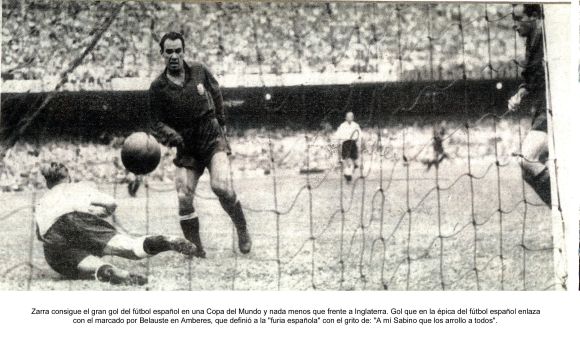

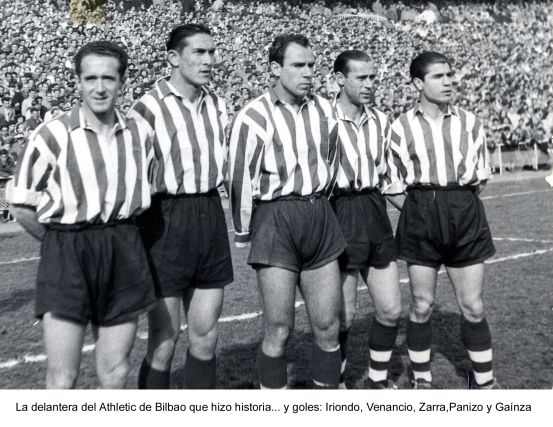

Finalmente, en la página 26 inicia la relación de todos los jugadores que habían sido internacionales por España hasta ese momento. A Matías, Óscar, Polo, Sagi y Valderrama les contabilizan ese encuentro. Y aparecen en la lista los Eizaguirre, Perelló, Garrobé, Pedro Regueiro, Gonzalo, Moraleda, Molina y Carulla con un partido internacional, sin ningún asterisco ni salvedad que los distinga de los otros veinte jugadores que en ese momento tenían en su haber un partido internacional. A la misma altura que los olímpicos amberinos Vázquez y Silverio, por poner un ejemplo de la máxima nobleza de la Furia, y que podía ser de discutible (?) adscripción a la Selección A, habiéndose producido posteriormente – posteriormente, ojo a esto – la clasificación aparte de las Selecciones Olímpicas. Que las de los Juegos Olímpicos de 1928 sí que eran un renglón aparte de la Selección A. Si a los Yermo, Jáuregui, Amadeo, Cholín, Antero, Kiriki, Mariscal, Robus, Trino y Legarreta no se les ha enclaustrado solamente en el apartado de la Selección amateur o en la Selección olímpica – que las hay bien diferenciadas, aunque nacidas posteriormente – y a Vallana, Quincoces, Gamborena, Luis Regueiro, Yermo, Zaldúa, Marculeta y Paco Bienzobas se les han sumado tales encuentros en su palmarés como internacionales de primer rango, ¿qué rencor, malicia, ignorancia, incompetencia… echó a los avernos a los que compitieron en Madrid contra Portugal aquella tórrida tarde del 29 de mayo de 1927?. Basta, para ver lo diferente que era esa Selección de Amsterdam, confrontarla con la que jugó inmediatamente después:

La primera:

Jáuregui; Zaldúa, Quincoces; Amadeo, Gamborena, Peña; P. Bienzobas, Cholín, Yermo, Marculeta, Robus.

La segunda:

Zamora; Quesada, Urquizu; Prats, Solé, Peña; Lazcano, Triana, Gaspar Rubio, Padrón, Bosch.

Evidente ¿no?.

Los Anuarios siguientes:

Quien se tome la molestia de ir viendo los Anuarios de los años posteriores irá encontrando sorpresas notables:

Anuario de 1931 (que es el siguiente publicado por la FEF, desde 1927). Aparece tal cual en el anterior. El partido España – Portugal ocupa el lugar número 25 del historial internacional. Y los ocho internacionales están consignados con el resto de los que habían ido sumándose a la lista de internacionales.

Anuarios de 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 – aquí hay un espacio que no se publicó anualmente -, 1942, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 y 1953. Todos ellos conservan los datos tal y como el de 1927. Es decir, durante más de un cuarto de siglo el partido del Stadium de mayo de 1927 fue partido internacional absoluto a todos los efectos. Y los jugadores Carulla, Garrobé, Gonzalo, Molina, Moraleda y Perelló constan como internacionales de España y a Eizaguirre, Pedro Regueiro, Matías, Valderrama, Oscar, Polo y Sagi Barba se les suma tal encuentro a las demás ocasiones en las que, antes o después, fueron internacionales.

La sorpresa surge en el Anuario de 1954. Y todo cambia. Alguien debió convencer al secretario general, a la sazón D. Andrés Ramírez Pardiñas, de que – ¡oh, contumacia! – durante 25 años habían estado equivocados. Y que el lance de 1927 fue un partido B. Y habida cuenta que la Selección B – la auténtica, la genuina – se había puesto en marcha en 1949 y se habían jugado ya tres partidos, era el momento de separar los internacionales de una y otra Selección. Y el consejero recordó que aquella Selección de 1927 andaba envuelta en dudas por parte de los historiadores más acreditados y que debía ser segregada de la elite internacional española. En ese Anuario, quizá ya con las planchas hechas, al partido número 25 se le añadió un paréntesis que decía : España B. Y en la lista de internacionales se abrió una casilla en la que a los participantes en esos tres partidos B se añadieron los de 1927. Al cabo de 26 años unos internacionales A dejaban de serlo. Por obra y gracia de un no muy minucioso discriminador, porque en su lista hay más lagunas que en Ruidera.

Al año siguiente se había corrido el turno y el partido número 25 había sido sustituido por el jugado en 1928. El partido menos A de cuantos se han jugado contra Portugal tomaba el puesto de uno que sí lo había sido. Y quedó para los restos. Y todos tan tranquilos.

LOS PERIÓDICOS DE AQUELLA ÉPOCA

a) Excelsior de Bilbao

En el publicado el 29 de mayo, día del partido, decía:

«En Madrid se juega hoy, en el Stadium, el V match España – Portugal».

«¿Qué hará hoy el equipo B de España frente a Portugal?».

«Hay jugadores en este equipo español «que llegan» y que en la temporada próxima encontrarán seguramente un hueco en el once nacional A(?). Tales Regueiro y Perelló».

«Por vez primera se da el caso de que Zamora no ocupe la puerta en un match internacional como titular».

En su ejemplar del 31 de mayo de 1927 consignaba:

» El quinto match Portugal – España ha terminado con una victoria muy borrosa del equipo nacional español».

«El equipo B de la Selección Nacional ha jugado, a pesar de todo, un buen partido».

A subrayar:

En primer lugar la consideración que hace al echar de menos en la puerta de la Selección hispana a Ricardo Zamora. ¿Iba a hacerlo de no haber sido esta Selección de tanta categoría como otra cualquiera?. Eran las circunstancias del doble partido las que impedían a Zamora estar en Madrid y se consideraba extraño que no defendiera la puerta hispana. De haber tenido esta Selección la consideración de B, entendida a la usanza de años después, tal extrañeza no hubiera tenido cabida en la mente del cronista. La tuvo porque era un partido internacional con todas las de la ley en el que faltaba el insustituible Zamora. Pero, ¿de haber jugado aquí Zamora ya hubiera de dejado de considerarse Selección B?

La rotundidad con que se habla en toda ocasión del V España – Portugal. Nunca del I partido entre una Selección B y otra A.

No deja de extrañar el que a la Selección A le añada un interrogante – en lo que coincide con otros periódicos -. Pero resulta lógico ya que a esta Selección no se la había apodado. Y los periodistas lo hacen con interrogante porque nadie había hablado de una Selección A y otra Selección B. Sino de una misma Selección con dos equipos. Y a uno de ellos se le había designado como B, lo mismo – hay que repetir – que se le hubiera podido llamar «Bis». ¡Lo que hubiera evitado tal apelativo!…

b) El Mundo Deportivo de Barcelona

En el ejemplar del día 25 de mayo de 1927 escribía:

«En Madrid se librará al propio tiempo el match España – Portugal. Y aun cuando en este match la ventaja de terreno y ambiente está a nuestro favor, distamos mucho de reputarlo fácil, por cuanto son evidentes los progresos que ha venido realizando Portugal y porque al once lusitano ha de serle opuesto el que pudiéramos llamar nuestro equipo B».

En su número del 30 de mayo titulaba:

«En su doble partido, el equipo A (?) de España fue batido por 2-0, pero un equipo B, batió a Portugal por idéntico resultado».

«El V match Portugal – España se ha resuelto, también esta vez, favorable a nuestros colores por 2-0»

Si bien en un ladillo consigna «La insuficiente actuación del equipo B de España», a lo largo del texto la letra B no vuelve a asociarse ni al equipo ni a los jugadores ni al partido.

A subrayar:

La coincidencia en poner entre paréntesis lo de Selección A y señalar el que pudiéramos llamar nuestro equipo B. Nunca dice, rotundamente, el equipo B, sino «el que pudiéramos llamar…»

Habla sin vacilar del V Portugal – España.

Nunca dice la Selección B, sino el equipo B. Lo cual sí da sentido a lo pensado por sus creadores, muy lejos del concepto de Selección B que años después se estructuró.

c) El Debate de Madrid

El día 18 de mayo se hace eco de las vicisitudes geográficas de su celebración, como ya ha quedado consignado al reflejar las Actas federativas. Dice:

«Este encuentro internacional ha pasado por diversas vicisitudes; tan pronto se planeó, se pensó en anularlo para esta temporada. Por fin se decidió celebrarlo y fijar la fecha del día 29 de mayo próximo para su celebración, esto es, el mismo día que se disputa el partido España – Italia en Milán (sic). Es la primera vez que alinearemos dos equipos en una misma tarde. Esto no tiene gran importancia, pues, en otra ocasión – claro está que en mejor época – hemos indicado que se podrían formar hasta cuatro equipos. Apoya a esta opinión el reciente «match» contra Suiza en que España alineó su «tercer equipo» en Santander» .

El día 26 de mayo publica una nota remitida por la Real Federación Española cuyo texto era el siguiente:

«En los dos años transcurridos desde que se jugó el último España – Portugal el equipo portugués ha progresado formidablemente, hasta el punto de que hoy tiene reconocido un gran prestigio dentro del fútbol europeo, y singularmente entre los países latinos a los cuales disputa ahincadamente la supremacía.

«Ya en el último Portugal – España, que se jugó en marzo de 1925 en Lisboa, nuestro equipo alcanzó difícilmente la victoria por 2-0; pero a este dato que reveló entonces la pujanza del equipo portugués se han añadido los resultados obtenidos este año por Portugal, consagrando indudablemente el alto valor de su equipo nacional.

«En efecto, Portugal empató a tres tantos con Hungría, que España venció por 4-2; ha vencido a Francia por 4-0, obteniendo mejor resultado aún que el que acaba de alcanzar España en París el domingo pasado, y con Italia sucumbió por 3-1, resultado sumamente honorable teniendo en cuenta que el «match» se jugó en Italia.

«Habida cuenta que España lucha el día 29 en un doble frente, en Bolonia con Italia y en Madrid contra Portugal, es indudable que el partido tiene un interés grandísimo en orden a demostrar la valía del fútbol nacional, pletórico de excelentes jugadores. Ello permite esperar con confianza la doble jornada del día 29, y es de esperar que los jugadores elegidos para formar el equipo de España que ha de luchar contra Portugal sabrán mostrarse dignos de continuar la gloriosa tradición internacional de nuestros jugadores.

«Por estas razones, el partido del próximo domingo que se jugará a las cinco y media en el campo del Athletic, se presenta con interés extraordinario para la afición madrileña».

En su edición de la víspera del encuentro, 28 de mayo, da información de la llegada de los portugueses y de los actos programados por la Federación Centro – asistencia a la corrida de toros del sábado, banquete oficial en el Palace Hotel, excursión a El Escorial el lunes y paella de honor y despedida el martes – en honor a los visitantes. En ningún momento habla de Selección B. Sino de la Selección Española. Y los fastos de agasajo no eran de segunda clase sino del mismo tono que los de cualquier partido internacional anterior celebrado en Madrid.

El mismo domingo del encuentro, bajo el titular a tres columnas en el que se leía: «España contra Portugal en el Stádium», se daba el siguiente comentario:

«Es la primera vez que España juega dos partidos internacionales en una misma tarde. Esto es perfectamente factible, teniendo en cuenta la importancia que ha adquirido el deporte en el país y el buen número de jugadores de calidad. Hace más de cinco años, en la época en que muchos países no habían recobrado aún su forma deportiva, digámoslo así, precisamente en estas columnas indicamos que España podía jugar cinco partidos diferentes a la vez.

«Por hoy, es posible que no se llegue a ese número, pero tres encuentros se pueden abordar muy bien. Aquí se pueden formar tres equipos diferentes con un valor aproximado. Desde nuestro particular punto de vista, la base de esos tres serían los siguientes: I) Selección vasca; II) Selección catalana. III) Selección resto de España. Indudablemente hay posiciones para las que sobran jugadores. Estos pasarían a la formación necesitada.

«Si en vez de tres son dos los partidos, no se puede negar que las probabilidades de éxito son mayores. Y si en lugar de Portugal hubiera sido contra Francia, no había necesidad de preocuparse mucho para la selección del equipo, pues, por el momento, los portugueses están algo por encima de los franceses en materia de «football asociatión».

«Salta a la vista que el equipo español que jugará en Bolonia es más fuerte que el de aquí. Si no es precisamente por la diferencia de juego entre italianos y portugueses, se debe a que los primeros son más peligrosos, a que la lucha va acompañada de mayor amor propio y porque se juega en terreno extraño. Dentro de sus disponibilidades, los seleccionadores parece que han acertado la selección contra Italia. Caben algunas discusiones en uno o dos puestos, pero de relativa importancia, que muy bien pueden reducirse a cuestión de apreciación. Suponemos que los aficionados podrán quejarse sea cual fuere el resultado.

«El equipo contra Portugal sí que podría mejorarse, o al menos discutir algunos valores. A no ser que los seleccionadores tengan como primordial, como factor casi exclusivo el entusiasmo.»

¿Hay algún momento en el que el comentarista hable de equipo B, de selección de otra categoría distinta de la que iba a Italia?. Discutía, como lo había hecho ante cualquier partido anterior o lo haría con los posteriores, la decisión de los seleccionadores, tanto en el equipo que estaba en Bolonia como el que iba a competir en Madrid, pero siempre en base a que el fútbol español tenía entidad suficiente como para disputar no sólo dos sino hasta tres partidos al mismo tiempo. Y al decir partidos hay que entender, con lenguaje de hoy, partidos de la Selección absoluta, que era la única que se concebía en esos tiempos. La leyenda del año anterior, corroborada, mal que bien, por los tres triunfos conseguidos en esa temporada, tan cargada de confrontaciones internacionales, daban pie a ese confiado entusiasmo. Pese a lo que aquí se va a llamar baile de jugadores. Sin ese baile, tanto el equipo de Italia como el de Madrid hubieran sido notablemente diferentes. Y mucho más potentes, pero…

El martes día 31, daba la crónica de los dos partidos del domingo. Titulaba a tres columnas:

«España ganó a Portugal y perdió con Italia».

«Dos tantos contra cero en ambos partidos. En Bolonia un «goal» lo marcó un defensa español».

El texto estaba ocupando una columna para cada partido. Encabezadas por los ladillos: «En Madrid» y «En Bolonia». El mismo cuerpo tipográfico en ambas informaciones. Y curiosamente, la misma extensión. Ni siquiera se podía decir que se le habían dado más líneas al partido de Italia que al de España. Iguales. Y ningún rastro de abecedario para ninguno de los equipos españoles. ¿Dónde estaba la famosa B, que aunque hubiera estado no significaba más que una designación descriptiva pero no de categoría?.

Los cronistas y comentaristas de El Debate en ninguna de sus informaciones u opiniones mencionan la letra B para tildar a la Selección española. Nunca. A posteriori tuvo mayor importancia el partido de Bolonia, pero no por el partido en sí, sino por la decisión del señor Mateos de prescindir de Piera y Samitier y las posteriores medidas disciplinarias que la Real Federación tomó sobre estos jugadores y el F. C. Barcelona.

El lector de hoy que se acerque a los periódicos de esa fecha quedará extrañado de que, después, a ese partido del Stadium se le expulsara del palmarés. No encuentra ninguna razón para ello. Porque ningún cronista levantó acta de ese hecho. Para los notarios de la actualidad de 1927 ese partido fue uno más de la Selección, al mismo nivel y con el mismo rango que los anteriores y posteriores.

d) El Sol de Madrid

Este diario tarda más en tomar la información sobre el partido del Stadium. La nota de la Real Federación que El Debate publicaba en crudo, es elaborada por la redacción de El Sol, pero sin quitarle el tufo publicitario que sin duda tenía el comunicado federativo, más preocupado por la taquilla que por calificaciones abecedarias.

La víspera del partido informa pormenorizadamente El Sol de la llegada de los jugadores de la Selección y del partidillo que jugaron como preparación. Por supuesto, en ningún momento sale la letra B a relucir.

El martes día 31 da la crónica de ambos partidos sin letras por medio. Tiene primacía el partido de Italia a causa de que la crónica de Bolonia la firma el jefe de la Sección, D. Eduardo Teus, mientras que la de Madrid corre a cargo del señor Zabalsanchis, segundo de a bordo. Y el escalafón era – y sigue siendo – el escalafón. Ninguno de ellos hace mención a diferencia alguna entre ambas selecciones. El señor Teus, alma viajera, se fue a la excursión a París y a Bolonia; el maldito se quedó con las ganas y pechó con la reseña del Stadium.

UN IRREAL «TORNEO CUADRANGULAR»

De entre las curiosidades que suelen entrañar los partidos internacionales resulta rescatable la que se sacó de la manga el diario barcelonés El Mundo Deportivo, dándose cuenta de que en poco menos de dos meses se habían producido una serie de partidos que imaginariamente formaban un torneo cuadrangular entre España, Francia, Italia y Portugal.

Eran las vísperas del doble partido del día 29 de mayo de 1927 por lo que el torneo todavía no se había completado. Faltaban esos dos partidos de España. El resto iba así:

16 – 3 – 27 : Portugal – Francia = 4-0

17 – 4 – 27 : Italia – Portugal = 3-1

24 – 5 – 27 : Francia – Italia = 3-3

22 – 5 – 27 : Francia – España = 1-4

Y luego se completó:

29 – 5 – 27 : Italia – España = 2-0

29 – 5 – 27 : España – Portugal = 2-0

Es indudable que en este juego de El Mundo Deportivo los equipos de España que habían participado eran de la misma especie. Si no, el juego no tendría razón de ser. Se habían enfrentado todos contra todos. Pares inter pares.

Y completando el puzzle propuesto se puede dar el resultado del torneo:

J G E P F C Ptos

_________________________

Italia 3 2 1 0 8 4 5

España 3 2 0 1 6 3 4

Portugal 3 1 0 2 5 5 2

Francia 3 0 1 2 4 11 1

Hay que repetir que nada de esto hubiera tenido sentido – aun dentro de lo imaginario – si no se hubieran calibrado categorías similares, homogéneas. Tan España era la enfrentada a Francia e Italia como la que jugó contra Portugal. Pero una de ellas, por arte de birlibirloque, fue descalificada 26 años después.

LIBRO DE JOSÉ MARÍA MATEOS: «9 AÑOS DE SELECCIONADOR NACIONAL» (Editado por el autor en 1950)

Como ya se ha consignado, D. José María Mateos era el presidente del Comité Seleccionador. Le acompañaban los vocales D. Ezequiel Montero y D. Manuel Castro, Handicap.

Nadie pues mejor que el propio seleccionador para dar noticia del carácter de tal Selección por él mismo instrumentada. No sin antes consignar que el señor Mateos, con fecha de primeros de noviembre de 1926, había enviado una propuesta al Comité directivo de la Real Federación que quedó reflejada en el Acta del mismo de fecha 11 de ese mes en los siguientes términos: «… formación de dos equipos A y B con carácter permanente para tener siempre dispuesto el equipo y sus reservas lo más fijamente posible«. No se llevó a efecto ese propósito del Seleccionador. Así pues, no había una previa Selección B en la recámara internacional. Pero aunque ese proyecto se hubiera llevado a efecto, hay que darle la misma entidad que a los 22 hombres que van, actualmente, a una competición internacional. Son 22 jugadores que forman un grupo homogéneo, un equipo en la plena acepción de la palabra. El conjunto de 22 jugadores que quería el señor Mateos era ese grupo del que tenía que salir la Selección y que pedía que estuviera de guardia a lo largo de toda la temporada. Y más en una en la que se iban a disputar nada menos que cinco partidos… Eran unos vasos comunicantes en los cuales los jugadores podían pasar de uno a otro según los contrarios, el estado de forma, etc…

En la página 21 de este libro dice, hablando de una lista de jugadores:

«Sobre todos ellos deliberamos, teniendo en cuenta que habían de salir dos equipos completos con sus suplentes, ya que el mismo día eran los partidos contra Italia y Portugal»

Como puede verse no hace distingos. No especifica que hubiera que elegir dos clases de jugadores, A y B; sino de la lista total de jugadores disponibles y que se barajaban allí, decidir cuáles iban a Italia y cuáles se enfrentarían con Portugal. Las deliberaciones tuvieron lugar en Zaragoza en los días que permaneció allí el Comité federativo asistiendo a la resolución del Campeonato de España.

En la página 92 dice el autor:

«El mismo día en que se jugaba en Bolonia el partido contra Italia tuvo lugar en el Estadio Metropolitano de Madrid el partido contra Portugal presentando lo que se podía llamar Selección B.

«Para atender a ello estuvo en Madrid el seleccionador señor Castro.

«Cuando nos reunimos en Zaragoza, al mismo tiempo que anunciamos quienes habían de desplazarse al extranjero, dijimos cuál sería el equipo que jugaría con Portugal.

Analizando el texto y habida cuenta que estaba escrito en 1950, cuando ya se había asentado en la mente de todos los cronistas futbolísticos la existencia – falsa existencia – de una Selección B, apartada en bloque y en partes de la lista de los partidos de la Selección, el señor Mateos no dice claramente que se presentó una Selección B, sino lo que podía llamarse Selección B. Y reitera que en esa reunión de Zaragoza, de entre los nombres de jugadores – y en aquellos momentos no había en el fútbol español más que los que se podían llamar jugadores A – se designó a unos para desplazarse al extranjero – Francia e Italia – y a otros para el partido con Portugal. ¿No sería injusto y falso el que si los que se señalaron para ir al extranjero hubieran sido algunos de los que se quedaron y, al revés, unos quedaran estigmatizados para los restos como jugadores de clase B, sin que esto entrañe ningún sentido despectivo?.

En la página 233 de dicho libro, y en el resumen que hace el señor Mateos de su trayectoria, dice al llegar a esta ocasión:

«Tercera temporada

«En Vigo, 19 de diciembre de 1926: España,4; Hungría,2

«En Santander, 17 de abril de 1927: España, 1; Suiza, 0 «En París, 22 de mayo de 1927: España, 4; Francia, 1 «En Bolonia, 29 de mayo de 1927: Italia, 2; España, 0

«En Madrid, 29 de mayo de 1927: España, 2, Portugal, 0

No hace apartado alguno en los cinco partidos de la temporada ni apellida a ninguno con la B. Sí lo hace en los párrafos siguientes:

«Nota buena: El triunfo sobre Hungría y Francia, el de Suiza, mínimo, obtenido en especiales circunstancias y el logrado sobre Portugal con el equipo B. Derrota con Italia con las incidencias ya conocidas.

Quizá haya que interpretarlo en su medida explicativa más que diferenciadora. Hace un recordatorio. Para que el lector sitúe cada partido: uno, «en especiales circunstancias«, otro, «con las incidencias conocidas» y el tercero «con el equipo B«. Con lo último quiere recordar que se emplearon dos equipos en una misma fecha, no que hubo dos clases de selecciones.

Y, a renglón seguido, cuando hace recuento de los jugadores que ha empleado en esos cuatro partidos no pone a un lado los A y a otro los B, sino que en su consideración son todos uno. Dice:

«Jugadores utilizados: Zamora (4), Eizaguirre, Vidal – Vallana, Pasarín, Quesada, Portas, Juanín, Arrillaga, Zaldúa (2), Alfonso Olaso, Perelló, Garrobé – Matías (2), Gamborena (3), Peña (3), Prats (3), Pedro Regueiro, Molina, Carulla – Valderrama (2), Piera, Goiburu (2), Errazquin, Carmelo (2), Sagibarba (2), Lafuente, Oscar (2), Galatas, Luis Olaso (3), Sagárzazu (2), Luis Regueiro (2), Yermo (2), Félix Pérez , Echeveste, Gonzalo, Polo y Moraleda. Total, 38.

Pero luego hace un distingo al hablar de los jugadores que han debutado bajo su mando en esa temporada. Y dice:

«Nuevos internacionales: Goiburu, Prats, Luis Regueiro, Yermo, Zaldúa, Lafuente, Portas, Sagárzazu, Valderrama, Arrillaga, Galatas, Alfonso Olaso, Félix Pérez, y M. Vidal, y en el equipo B: G. Eizaguirre, Pedro Regueiro, Carulla, Garrobé, Gonzalo, Molina, Moraleda y Perelló.

¿Por qué hacer una distinción entre los debutantes cuando no la había hecho entre los seleccionados por él?. Hay dos claves explicativas: una, que es 1950 cuando escribe esto. Y él mismo, que sabe como nadie que no hay diferencia ni la hubo en el momento de la selección de jugadores y contratación del partido, en vez de enfrentarse con el error arrastrado por los ajenos a la elaboración del caso, se pliega a él. Ahí está la responsabilidad del señor Mateos. En vez de deshacer para siempre lo que la rutina, la ignorancia y la oficialización esculpieron en aquellos momentos, se dejó arrastrar por un error que alguien había introducido ya entre los expertos comentaristas. Dos, la letra G del nombre del meta sevillista Eizaguirre delata que la mente del señor Mateos no estaba en 1927, cuando fue artífice de tal selección, sino en 1950 y necesitó aclarar, con esa G, que Eizaguirre no era el guardameta Ignacio, a la sazón en plena actividad internacional, sino a Guillermo, retirado en 1939 y que debutó en la Selección en aquel partido de 1927.

Luego, para los que buscaran, en ese 1950, a los debutantes en la lista de internacionales publicados en la prensa, sin encontrarlos, les indicaba que tenían que remitirse a la lista de los B, pues alguien los había hurtado – hay que pensar que sin malicia – de su puesto de honor. Hurto que hasta los mismos jugadores habían asumido. Este libro de D. José María Mateos fue la gran ocasión para que todo quedara en su sitio. Incluso subrayando tal circunstancia que había mandado al sótano de los B a quienes fueron elegidos como A para un partido de la Selección A. En vez de ello lo dejó todo en medias palabras. Y cada uno tomó la mitad que la rutina le indicaba. Y ya quedó acuñado para siempre y para todos que aquel equipo del Stadium de Madrid – lo de Metropolitano era otro apelativo posterior en el que cayó el periodista bilbaíno – era una Selección diferente de la absoluta. ¡Lástima que D. José María no hubiera mirado el último Anuario de la RFEF para refrescar la memoria, en vez de recurrir a sus colegas de la prensa!.

En la página 236 y en el cuadro resumen de toda su actuación consignaba:

J G E P F C

____________________

Portugal 4 4 0 0 11 0

No hace ninguna diferenciación sobre dos equipos para jugar con Portugal. Es un todo, partidos y goles. No hay partidos A y B, victorias A y B, goles A y B.

Hay que aclarar que esos cuatro partidos habían sido:

29, mayo, 1927 : España – Portugal = 2-0

17, marzo, 1929 : España – Portugal = 5-0

30, noviem, 1930 : Portugal – España = 0-1

2, abril, 1933 : España – Portugal = 3-0

Siguiendo con esa contabilidad de su tarea seleccionadora afirma que en sus 24 partidos hubo 79 internacionales, de los que 62 lo fueron por primera vez. Aquí vuelve a cometer la gran injusticia de dar oficialidad al error. ¿Es que no recordaba los cabildeos de entre los nombres barajados en la mesa, sacando a unos para el viaje y dejando a otros para Madrid?. Del mismo montón, de la misma lista. Y los distinguieron, una vez clasificados en montón A, para Francia e Italia, montón B para Madrid. Que, dada la dificultad con que se movieron por la escasez de jugadores, bien podían haber sido adjetivados al revés… O como Selección y Selección bis… O Selección Viaje y Selección Madrid. Así, el señor Mateos, al señalar sus 79 internacionales comete la injusticia de dejar fuera a ocho, a los ocho que debutaron en ese partido contra Portugal. Y hay que volver a recordar la fecha del libro: 1950. Es muy posible que el señor Mateos, a la hora de hacer el recuento, tomara como guión el libro del señor Fielpeña – del que se habla a continuación – para que le refrescara la memoria. Y asumiera el error del historiador. Por ello el señor Mateos no considera a esos jugadores. De los 87 jugadores que empleó olvida injustamente a esos ocho que él hizo internacionales, que pudo colocar en su verdadero puesto de internacionales absolutos – se diría hoy – y dejó anulados para la historia de la Selección Nacional.

Los jugadores que intervinieron seleccionados por el señor Mateos, en sus nueve años de seleccionador, fueron los siguientes:

Acedo, Aguirrezabala, M (2), Aguirrezabala, I (3), Alcántara, Arocha (2), Arrillaga, Ayestarán, Bata, Bienzobas, P, Blasco (3), Bosch (7), Careaga, Carmelo (4), Carulla, Castillo, Cilaurren (6), Ciríaco (11), Cubells (2), Chacho, Echeveste (2), Eizaguirre, Elícegui (4), Errazquin (3), Galatas, Galé (2), Gamborena (10), Garizurieta, Garrobé, Goiburu (10), Gonzalo, Gorostiza (7), Guzmán (3), Hilario, Iraragorri, Juanín (2), Lafuente (4), Lángara, Larrinaga, Lazcano (5), Leoncito (2), Marculeta (8), Martí (3), Matías (2), Meana, Molina, Moraleda, Muguerza, Obiols, Olaso, L. (3), Olaso, A. Olivares, Oscar (2), Padrón (5), Pasarín (3), Peña. J.M. (11), Perelló, Félix Pérez, Piera (5), Polo (3), Portas, Prat (4), Prats (8), Quesada (4), Quincoces (14), Regueiro, L. (11), Regueiro, P., Roberto Echevarría (4), Rubio, Gaspar (4), Sagárzazu (2), Sagi Barba (2), Samitier (6), Sastre, Sesúmaga, Solé (3), Travieso, Triana, Urquizu, Valderrama (2), Vallana (3), Valle, Vantolrá (3), Vidal, M., Yermo (2), Yurrita (2), Zabalo (3), Zaldúa (2) y Zamora (21). Total: 88.

Y la contradicción máxima la comete al dar el resumen general de los partidos jugados por España desde Amberes hasta la fecha del libro. Dice que se han jugado 16 partidos con los portugueses y él, que consigna líneas más arriba que, con él como seleccionador, se compitió cuatro veces con Portugal omite una de ellas. Y, claro, no le sale la cuenta general si se considera su cuenta parcial. ¡Cosas de D. José María que se fió más lo que decían que había hecho que de lo que él había hecho realmente…!. [8]

BAILE DE JUGADORES INTERNACIONALES

Hasta llegar a la alineación que formó ante Portugal en el Stadium madrileño hay una larga tarea del trío seleccionador. Huelga decir que los señores Mateos, Castro y Montero cargaron con sacos de críticas adversas por su labor en esa temporada. Al margen de los errores que sin duda cometerían los miembros de este Comité seleccionador hay que decir unas cuantas razones para que, pasados tantos años, se les pueda juzgar con mayor ecuanimidad que la empleada en caliente.

Lo primero de todo es decir que esa temporada fue una de esas en las que se había agotado una generación de internacionales y la cosecha futura todavía no había ofrecido sus frutos granados. Había muerto la generación de los años veinte y no había irrumpido aún la de los años treinta. Los seleccionadores tenían que ir tanteando, porque estaba ya demostrado que no todos los fenómenos de club son válidos para la internacionalidad. Pero para demostrar su temple no había más remedio que hacerlos jugar en la Selección. Luego demostrarían ser flor de un día o tener madera de internacionales. Ejercicio peligroso en las circunstancias que se daban en esa temporada puesto que no se trataba de hacer pruebas con un par de jugadores para encajarlos en el sistema, sino que había que crear el nuevo sistema con arreglo a esos nuevos jugadores. Basta comprobar cómo ante Suiza debutan cinco jugadores; ante Francia, siete; ante Italia, uno; y en el partido con Portugal, ocho. Que en dos meses haya que utilizar veintiún debutantes en el equipo nacional es un índice claro de esa transición. Por no llamarle sequía de jugadores. Como ya se ha visto, los cronistas del momento estaban la mar de satisfechos, sin calibrar esa crisis.

En las reuniones mantenidas en Zaragoza por el Comité de Selección, muy asistido por el señor Colina – con lo que eran cuatro veteranos expertos los preocupados por el problema -, se diseñó el equipo que iba a viajar a Francia e Italia a la semana siguiente:

Porteros: Zamora (Español) y Vidal (Athletic de Bilbao).

Defensas: Juanín (A. Bilbao), Pasarín (Celta de Vigo) y Portas (Español).

Medios: Prats (Murcia), Gamborena (Real Unión de Irún), Esparza (Madrid) y José María Peña (Madrid).

Delanteros: Piera y Samitier (Barcelona), Errazquin (R.U. Irún), Carmelo (A. Bilbao), Félix Pérez (Racing de Madrid) y Luis Olaso (Athletic de Madrid).

No dejaba de llamar la atención las diferencias que había con el total de los convocados para contender con Suiza quince días antes. Habían desaparecido el portero ovetense Oscar, el defensa coruñés Otero, los medios Corujedo (Sporting) y Gabriel (Sevilla), y los delanteros Goiburu (Osasuna), Valderrama (Racing de Madrid), Lafuente (A. Bilbao), Roldán (Sevilla), Echeveste (R.U. Irún) y Galatas (A. Madrid).

Pero apenas si les había dado tiempo a los seleccionadores a recostarse y dar el consiguiente respiro de alivio cuando empezaron las dificultades. Juanín comunicó que no contaran con él porque en esas fechas se casaba; también por boda, de un familiar cercano, se daba de baja Pasarín; Carmelo estaba lesionado; Errazquin, enfermo, de cierto cuidado, además; el Athletic de Bilbao hizo cuanto pudo para no dejar al meta Vidal porque había contratado unos partidos con un equipo inglés y le necesitaba, pero…; Piera y Samitier iban a estar enfermos hasta el día después del partido Barcelona – Motherwell. Eran seis bajas, nada menos.

Vuelta a empezar… Se llama a los defensas Alfonso Olaso (A. Madrid) y Zaldúa (Real Sociedad) y a los delanteros Luis Regueiro (R.U. Irún), Yermo (Arenas de Guecho) y Goiburu (Osasuna). Y tranquilos. ¿Tranquilos?. Alfonso Olaso no puede desplazarse porque está cumpliendo el servicio militar y la Selección Militar Madrileña juega en Lisboa contra la homónima lisboeta el mismo día que España en Colombes. Goiburu, verdadero amateur y estudiante, estaba en plenos exámenes y no puede tirar el curso por la borda.

Ya con las horas contadas para empezar el viaje se llama al defensa donostiarra Arrillaga y al interior irundarra Echeveste.

Obsérvese que de 21 jugadores barajados hubo que prescindir nada menos que de ocho – el 38 % – para cuadrar los catorce expedicionarios al doble encuentro con franceses e italianos.

Luego, ya en Italia y ante la lesión de Félix Pérez – un brazo roto en la batalla de Colombes, no suficientemente valorada – se llamó al gijonés Pin y al céltico Chicha. Ambos afirmaron que el aviso les llegó tarde (?). Y desde Irún mandaron a Sagárzazu, al que hicieron cruzar la frontera por las vías, con las botas bajo el brazo, y sin pasaporte, confiando en que desde Italia le documentaran en el Consulado. Y menos mal que Alfonso Olaso cumplió su palabra y apareció en Bolonia.

Bien, ya habían arreglado lo de Francia e Italia. ¿Y Portugal?. Pues también. Lo que pasa es que como aquí no tuvieron dificultades no hubo necesidad de hacer equilibrios. Los designados, en esas reuniones zaragozanas fueron:

Porteros: Eizaguirre (Sevilla) y Cándido Martínez (Madrid).

Defensas: Perelló (U.D. Sans), Quesada (Madrid) y Garrobé (Valencia).

Medios: Pedro Regueiro (R. U. Irún), Molina (Valencia), Carulla (Barcelona) y Calvo (Racing de Madrid), luego se llamaría a Matías (Real Sociedad).

Delanteros: Gonzalo (Racing de Madrid), Valderrama (Racing de Madrid), Oscar (Racing de Santander), Polo (Celta de Vigo), Sagi Barba (Barcelona) y Moraleda (Madrid).

Martínez, Calvo, Gonzalo, Moraleda y Matías habían estado en la Selección Militar que había ido a Lisboa. Habían jugado bien, pero sobre todo Gonzalo, que había vuelto locos a los defensas lisboetas. Y Moraleda había sido el autor del gol de los madrileños.[9]

Por otra parte hay que señalar que la lista fue intocable para los seleccionadores. Quizá lo más fácil hubiera sido tirar de los jugadores de esta Selección para cubrir las vacantes de la otra. No fue así. Se buscó debutantes para Francia e Italia dejando el equipo de Madrid tal y como se había diseñado. Quizá el señor Castro Handicap se puso pesado exigiendo que no le tocaran el equipo que ya le habían adjudicado. La baja, ya prevista, de Quesada, se produjo y estaba cubierta con el valencianista Garrobé. Ante la posibilidad de que Sagi Barba no pudiera llegar a tiempo – tenía a una hija enferma de cierto cuidado -, se trajo de Sevilla a Roldán y Brand y se advirtió al madridista Del Campo que no se ausentara de la capital.

El señor Castro Handicap tomó muy en serio su papel y montó un partido de entrenamiento contra un combinado madrileño el viernes día 27. La Selección lo machacó por 6-1. Jugó un partido primoroso en el que sólo desentonó Garrobé, a quien se le achacó, además de los nervios, el cansancio del viaje, pues desde el tren fue al campo, sin un minuto de descanso. [10]

Alguien podría argüir que el partido contra Portugal quedó menospreciado al desplazarse a Italia la plana mayor de la Federación en vez de quedarse en el partido de Madrid. Y no fue así. Lo que ocurrió es que al partido de Bolonia – se inauguraba el Stadio del Littoriale – anunció su asistencia el rey Víctor Manuel III, lo que le confirió, además, rango de acto social de primer orden. Ello hizo que desde España se desplazara el Príncipe de Asturias, D. Alfonso de Borbón. Que fue lo que volcó la importancia del partido; se hizo obligado que al Príncipe le acompañara el presidente de la Real Federación, marqués de Someruelos, y consiguientemente todo el Comité directivo. Luego ocurrió que al partido del Stadium fue S.M. el Rey D. Alfonso XIII con los otros infantes, pero como este partido correspondía a la Federación Centro, ésta cubrió perfectamente el protocolo con la presencia de toda la directiva con el presidente D. Julián Santacruz a la cabeza. La presencia del Rey significaba, bien a las claras que tal partido no era un saldo de clase B, sino un partido internacional con Portugal con todas las de la ley.

LIBRO DE «FIELPEÑA» : «LOS 60 PARTIDOS DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL» (Ediciones Alonso, Madrid, 1941)

Este fue el primer libro sobre la Selección de España que se publicó en la posguerra. Es cierto que hubo antes otros libros que trataron en breve de los partidos del equipo nacional, pero ni tuvieron la extensión y pormenorización de éste, ni llegaron a los niños que al término de la Guerra se interesaron por los antecedentes de la Selección al anuncio del primer partido de la misma en la posguerra y precisamente contra Portugal.

Es, por lo tanto, el libro en el que se instruyó toda una generación – aún viviente en parte – que ni por edad ni por condiciones había leído nada precedente. El carácter destructor sobre una parcela de España arrasó los fondos editoriales, las librerías y hasta las bibliotecas en las que se pudiera haber encontrado parte de lo publicado con anterioridad. Los fríos inviernos y la falta de combustible explica la dimensión particular del destrozo. Es posible que algo saliera en los mercadillos de lance de posguerra, pero no estaban entre los lugares frecuentados por los muchachos de 8 ó 10 años. Así pues aquel libro «Los 60 partidos de la Selección Española de Fútbol» fue como un descubrimiento fascinante y, a la vez, un evangelio para los españoles que se asomaban a la historia futbolística.

Dicho todo lo anterior en mérito del periodista Juan Peñafiel Alcázar, Fielpeña, cuyos deseos de crear una «escuela de historiadores» del fútbol hispano no encontró eco ni en los periodistas deportivos entonces en el candelero, ni en los periódicos de mayor entidad, deportivos o no. Él dejó para la misma editorial «Historia de la Liga», «Historia del Campeonato de España», «Historia del Murcia» y éste que se trae ahora a colación sobre el equipo nacional. Eran libros introductorios más que estudios profundos y pormenorizados. Y consiguieron su propósito. Con tal bondad que no han ido al fuego pese al tiempo transcurrido.

Volviendo al partido España – Portugal del año 1927, Fielpeña consigna en su página 84:

«En mayo la Selección española emprende una excursión. Ha de jugar el 22 en Colombes y el 29 en Bolonia. Y en este último día tiene otro encuentro en Chamartín (sic) con los portugueses, a base de la Selección B. Primer ensayo español en este aspecto que luego se ha abandonado, pese al éxito y a enfrentarnos con una Selección A».

Aparte del desliz histórico de situar el partido en Chamartín, hace un injustificado hincapié en la Selección B. Su extrañeza delata el propósito original federativo de que esa Selección fuera otra Selección del mismo nivel, no un equipo catalogable en otro escalón distinto del que competía en Italia ese mismo día. De ser B – en el sentido de una categoría inferior -, esa Selección no hubiera podido contender con una A, a menos de manifiesta y confesada inferioridad del contendiente. Y Portugal no estaba, ni mucho menos a niveles futbolísticos tercermundistas, como podían estarlo un cuarto de siglo después Luxemburgo, Grecia, Egipto… con relación a España, Italia, Portugal… No, no se abandonó ningún camino, simplemente no se hizo camino; se atendió un doble compromiso.

Sin duda el señor Fielpeña, pionero en historiar la Selección, se dejó llevar por la rutina periodística, por la suficiencia profesional; no estudió la génesis de esa Selección de mayo de 1927; no buscó los documentos y, quizá, ni consultó el Anuario federativo en el que constaba bien claramente la calificación de ese partido. Ni siquiera se levantó del pupitre redaccional para pasar a la habitación de al lado en donde estaba la hemeroteca de la Editorial Católica, en la que se conservaban los volúmenes encuadernados de El Debate… Y lo que es peor, ese libro ya deformó de por vida a todos los cronistas y tratadistas contemporáneos y posteriores. Habida cuenta que casi nadie, vamos, nadie, ha hecho otra cosa que refritar en lo referente a la historia del fútbol español, lo consignado en este primer libro – refritado hasta la náusea – quedó como artículo de fe transmitido de generación en generación. A partir de aquí ya no se vaciló en la calificación de Selección B a la que jugó en 1927 contra Portugal. Dándole por supuesto el sentido de diferente categoría futbolística, tal cual iba a emplearse 22 años después. Y con vida ciertamente efímera: por parte de España, tan sólo 28 partidos en 42 años… Bien se puede decir que el consejero del señor Ramírez en la Federación debió ser un buen lector de este libro. De su consideración hacia el rigor histórico del señor Fielpeña habla el empeño que puso en llevar ese partido al corralito» de los encuentros B.

Sigue lo escrito por el señor Fielpeña. En su página 88 afirma:

«Por fortuna, en el Stadium Metropolitano de Madrid, el otro equipo español, la Selección B, lograba la décima victoria seguida, estableciendo todo un gran «record».

«Ezequiel Montero designó el equipo; en Bolonia, sus compañeros de Comité. Fue este: Eizaguirre; Perelló, Garrobé; Pedro Regueiro, Molina, Carulla; Gonzalo, Valderrama. Óscar, Polo y Sagibarba. Siete nuevos internacionales. Sólo Valderrama, Óscar, Polo y Sagibarba – esto es, casi el ataque – habían participado ya en luchas de esta clase.

Párrafos para analizar pormenorizadamente:

1) : Centra, al fin, el auténtico lugar de la celebración del partido: el Stadium de Madrid. Si bien emplea para nombrarlo la terminología de 1941 y no la de 1927. En este año era simplemente el Stadium. No había otro en Madrid y no necesitaba apellidos.

2) : Vuelve a demostrar el autor su precipitación y desaliño en la documentación. No, no fue D. Ezequiel Montero quien se hizo cargo de esa Selección, sino el señor Castro, como bien testimonia, en el libro citado, D. José María Mateos. Bien que este libro, naturalmente, no pudiera ser consultado por el señor Fielpeña, ya que no se había publicado. Pero sí pudo y debió refrescar su memoria acudiendo a la prensa de aquellos días en la que hay referencias constantes a la presencia del inefable Handicap organizando el partido de entrenamiento, citando a los jugadores de Madrid, recibiendo a los de provincias, etc. Y al seguir las informaciones de la Selección que fue a París sin duda hubiera encontrado la nota de que en el Hotel Modern de la Place de la Republique se registraron los señores Fernández Prida, Mateos, Montero, Dr. Aguirre, Gaspar – funcionario administrativo de la Federación – y Colina, del Comité de Árbitros, como representantes del máximo organismo futbolístico hispano. Finalmente, no podía ignorar, porque era de conocimiento general, cómo Gonzalo, en numerosas entrevistas, había dicho que cuando el señor Castro – el señor Castro – le comunicó en el descanso que no iba a jugar en la segunda parte, se echó a llorar. Anécdota que confirmó el propio señor Castro en más de un escrito, disculpando los sollozos del racinguista porque era un niño de 18 años.

3) : No leve contradicción es afirmar en la página 84 que «la Selección B era un primer ensayo…» y decir en la 88 que España «lograba la décima victoria seguida…«, mezclando las churras con las merinas. ¿O realmente eran todas churras o todas merinas?.

4) : Insiste en la contradicción al comentar la internacionalidad de los participantes en este partido, sin matizar que eran internacionales de segunda. Contradicción que corona al decir que «Sólo Valderrama, Óscar, Polo y Sagibarba habían participado ya en luchas de esta clase..«. Subráyese ya en luchas de esta clase. ¿No había significado que ese partido era de otra clase?.

En estas anotaciones 3) y 4) se confirma que la Selección que compitió con Portugal ese día era otra Selección» de la misma clase, género, categoría… que la que a esa misma hora y día competía en Bolonia con Italia. Eso lo había sabido el señor Peñafiel en su momento, pero se había dejado arrastrar por lo que otros habían ido deformando e incurrió en la deformación.

Que es, justamente lo que se ha tratado de rebatir en estas líneas. Con objeto de devolver este partido a su rango legítimo y a sus componentes a los entorchados a que se hicieron acreedores en tal ocasión y que se les arrebató posteriormente. O restituir a esos internacionales y a ese partido su rango o colocar en los apartados de amateurs y olímpicos, según los casos, a los de Amberes (1920), París (1924) y Amsterdam (1928). Que la coherencia es una virtud que no ha sido empleada en este caso. Y aun cuando se pusieran los partidos de Amberes, París y Amsterdam en la parcela de la Selección Olímpica y sus jugadores en el mismo apartado, segregándolos de su categoría A, ninguno de los argumentos aquí empleados en la defensa de la categoría A, para la Selección de mayo de 1927 contra Portugal, quedarían rebatidos. Y se volverían a esgrimir.

LIBRO DE BERNARDO DE SALAZAR: «LA SELECCIÓN A TRAVÉS DE SUS CRÓNICAS» (Editorial «El País – Santillana», 1996)

Mucho más alejado de los hechos y de su resaca de los años 50, y por ende de las influencias de los libros de D. José María Mateos y del señor Fielpeña«, y mucho más minucioso que estos cronistas y, además, nada proclive al habitual refritado de textos previos, el señor Salazar fue a las fuentes.

En la página 53 escribe:

«Pero ese mismo día se enfrentaban España y Portugal en Madrid en el Stadium del Metropolitano. Por supuesto nuestro conjunto nacional no poseía el don de la ubicuidad, por lo que frente a los lusos se presentó un segundo equipo. Manolo Castro, miembro del triunvirato seleccionador, dirige el equipo hacia el triunfo por dos goles a cero.

«Este partido, jugado por un segundo equipo español, un equipo B, tuvo, y debe seguir teniendo, categoría de encuentro entre selecciones absolutas. Sólo la desinformación o la ignorancia lo ha relegado del nivel que verdaderamente le corresponde en la historia de nuestra Selección».

Con precisa brevedad deja todo en su verdadera dimensión. Dice: «Se presentó un segundo equipo..». Justo. Y remacha: «un segundo equipo español, un equipo B,…». Exacto. Y lo confirma aludiendo a la desinformación o ignorancia de quienes no habían sabido o querido interpretar la definición de equipo B como se concibió en 1927.

HANDICAP, EL FARO DE VIGO, 25 DE ENERO DE 1936

Como ya se ha anotado varias veces, D. Manuel de Castro, conocido periodísticamente como Handicap, era uno de los Seleccionadores en aquella temporada. Handicap llevaba siguiendo a la Selección, bien activamente como seleccionador, bien profesionalmente como periodista, nada menos que desde Amberes. En esta ocasión ante Portugal es uno de los protagonistas de las reuniones de Zaragoza en las que se hicieron las dos listas de jugadores, unos con destino a Francia e Italia y otros para el encuentro de Madrid. En el Acta de la Federación del día 24 de mayo de 1927, consignada

más arriba, se especificaba: » En cuanto llegue el señor Castro se le pida el equipo definitivo...». Sabía pues, perfectamente la índole del equipo que iba a dirigir en el Stadium de Madrid, su categoría y su definición.

En 1936, y desde muchos años antes, era lo que hoy se llamaría jefe de deportes del diario El Faro de Vigo. Y en la fecha del 25 de enero, tomaba de ABC de Madrid la siguiente noticia a la que él ponía el título de «¿Se forma el equipo nacional B ?»:

«Queremos anticipar a nuestros lectores una noticia que nos llega por excelente conducto, y que es de suponer tendrá próxima confirmación.

«Parece ser que el seleccionador nacional ha insistido mucho en aconsejar que se vaya pronto a la formación del equipo nacional B, que actuaría en las misma fechas que el A, con la diferencia que aquél jugaría en España cuando los «ases» tuvieran que ir al extranjero.

«La indicación ha sido muy bien recibida y no tendría nada de particular que se procurase ir pronto a la formación de la Selección B como cantera y banco de pruebas para la Selección A. De momento, si en la fecha del partido contra Alemania esta formación B parece algo prematura, con vistas a la excursión que más tarde harán los rojos a Berna y Praga, resulta más probable. Y en este caso hasta se ha pensado ya que uno de los dos partidos que podría jugar la Selección B tendría por escenario uno de los mejores campos de Asturias. ¿Rival?. Esto es imposible siquiera adivinarlo; pero si no fuera posible traer la Selección B de otro país, quizá no fuera difícil formar una potentes selección regional».

Como puede apreciarse en la noticia no se habla de ningún precedente en la existencia de la Selección B, de ninguna experiencia anterior. Castro reproduce la información sin ninguna apostilla. ¡Y bueno era el señor Castro para dejar pasar cualquier ocasión para salir al paso de algo publicado en la prensa de Madrid!. Hubiera saltado con su habitual energía y contundencia reclamando para sí el honor de haber

dirigido la primera Selección B de la historia del fútbol español y que eso ya estaba formado desde 1927; que el seleccionador, D. Amadeo García Salazar, intentaba descubir un Mediterráneo que él ya había surcado cinco años antes…

Ni una palabra. Ningún desmentido. Ninguna reclamación. Se iba a formar la Selección nacional B. No a resucitar. Y con el verdadero concepto de tal calificación: cantera y banco de pruebas para la Selección A.

ANEXOS

1): El partido

Aun cuando ya se han ido dando pinceladas sobre este encuentro, no deja de ser inexcusable hacer una reseña por somera que ésta sea.

A las cinco y media de la tarde de ese 29 de mayo hacía mucho calor en la hoya del Stadium. Pero soplaba un fuerte viento, cálido, en dirección al terraplén de la gradona. Lleno en las gradas, buena señal de que el partido había interesado a los madrileños, que, evidentemente, no le consideraban descafeinado, sino un partido internacional en su plena acepción del término.

Ocupó al palco de honor S.M. el Rey D. Alfonso XIII, a quien acompañaban los infantes D. Jaime y D. Juan – futuro padre de S. M. D. Juan Carlos I -; junto al monarca estaba el embajador de Portugal señor Melo Barreto y al otro lado el secretario de la Real Federación, D. Joaquín Fernández Prida – quien había regresado tras el partido de París -, y el presidente de la Federación Centro, D. Julián Santacruz.

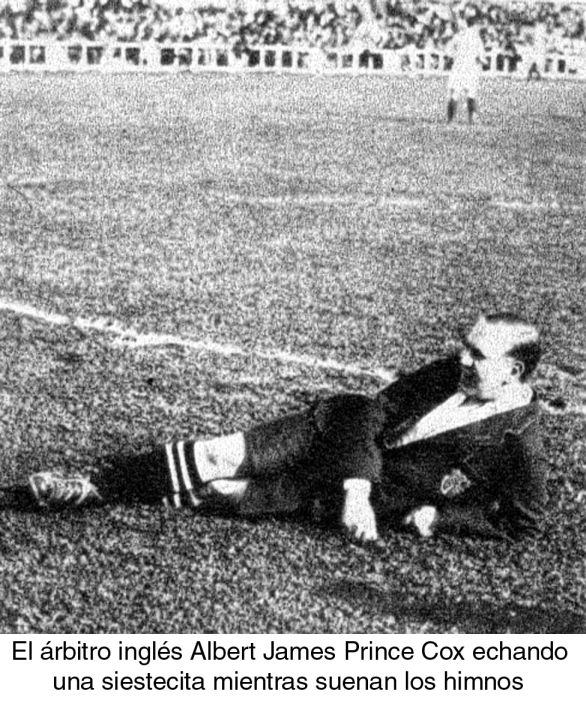

Salieron los equipos junto con el árbitro inglés mister Crew, a quien flanqueaban los liniers Antonio Cárcer (España) y Rebelo da Silva (Portugal).

Tras los saludos de los capitanes, Viera y Oscar, que intercambiaron ramos de flores, se acercaron al palco real. Conversaron brevemente con S. M. a quien entregaron los ramos de flores.

Los equipos se alineaban así:

ESPAÑA (camiseta roja y pantalón azul): Eizaguirre; Perelló, Garrobé; Pedro Regueiro, Molina, Carulla; Gonzalo, Valderrama, Oscar, Polo, Sagi Barba.

PORTUGAL (camiseta blanca y pantalón negro): Roquete; Pinho, Vieira; Figueiredo, Silva, César; Liberto, Joáo, Tavares, Soares, Martins.

Eligieron campo los portugueses que lo hicieron a favor del viento. Y merced a ese empuje añadido comenzaron a dominar. El juego se instaló ante la puerta de Eizaguirre, quien tuvo tarea continuada ya que los defensas estaban agobiados por la veloz vanguardia portuguesa. El medio centro Molina tuvo que irse para atrás con el fin de apuntalar a la zaga. Afortunadamente los delanteros portugueses no tenían muy afinada la puntería y los escasos envíos peligrosos que mandaban al portal hispano se encontraron con un pletórico Eizaguirre que se llevaba los aplausos del público con sus espectaculares intervenciones. El más que probable sustituto de Zamora se perfilaba tan circense como lo había sido El divino en sus primeros años.

Se llegó al descanso con el 0-0 inicial. Los disparos de ambas delanteras no habían encontrado las redes, bien por trayectorias desviadas, bien por intervenciones afortunadas de los guardametas. A consignar que el señor Crew había anulado un gol, de cabeza, de Soares por notorio fuera de juego.

El seleccionador español, señor Castro, decidió hacer dos cambios. Sustituyó a Molina por Matías y a Gonzalo por Moraleda. El primero de estos cambios no gustó; Molina había hecho un primer tiempo muy bueno, tanto en su labor de contención en los primeros momentos de presión lusitana, como, después, conduciendo el equipo. Quizá su labor sorda inicial no fue bien apreciada, pero de no haberla ejecutado con tanta eficacia acaso los portugueses hubieran anotado en el tablero su dominio. Y menos justificado sustituir un medio centro por un medio ala como Matías. Lo de Gonzalo sí estaba justificado; era inexplicable cómo había perdido los nervios el racinguista, hasta el punto de no dar pie con bola. Y acaso no poca culpa de su desconcierto lo tuviera el público: no cesó de abuchearlo. ¿Madridistas y athléticos que no toleraban a uno del Racing chamberilero?… Por parte portuguesa no hubo sustituciones.

El viento soplaba ahora a favor de los colores españoles. Y ello desahogó no poco a la defensa. Y como los medios siguieron jugando bien, el balón estaba con más frecuencia en el área de los blancos.

En el minuto 60, un acoso de Polo obliga a Pinho a ceder un corner. Lo lanza Sagi Barba muy cerrado. Sale Roquete y despeja de puños, pero flojo. El balón vuelve a Sagi quien lo reexpide al área lusa. Moraleda lo empaló a media altura llevando el balón a la jaula portuguesa. Los jugadores lusitanos reclamaron fuera de juego de Oscar – más que probable – pero sobre todo que aplastara a Roquete contra el poste dejándole inmóvil – más que seguro -. Pero mister Crew

señaló el centro del campo. ¡Uno a cero!.

El gol espoleó a los visitantes que se lanzaron en tromba sobre el área española. Nuevamente Eizaguirre tiene que actuar con la brillante eficacia del primer tiempo. Ahora más ayudado por Perelló que se había entonado en esta parte.

El juego se estabilizó en el centro del campo, con escapadas peligrosas de ambas delanteras. Juego más vivo y vistoso que en los minutos anteriores. Los disparos de los españoles se fueron levemente desviados y uno de ellos fue rechazado por el poste derecho de Roquete, quien demostró que tampoco era mal portero.

En el minuto 75 se produce un choque violentísimo entre Carulla y Liberto. El español se levanta cojeando, pero el portugués tiene que ser retirado del terreno y ya no volvió a salir. Quedó, pues, Portugal con diez jugadores.

Un minuto después se produce una escapada del veloz Sagi Barba, que propicia un centro bombeado sobre el área. Moraleda lo devuelve hacia afuera, lo desvía Oscar y Valderrama empalma un tiro durísimo que no pudo alcanzar Roquete. ¡Dos a cero!.

Apenas marcado este gol, que sentenciaba el triunfo, se retira Carulla que, renqueante, había estado sin estar. Ambos equipos terminaron el match con diez jugadores.

Portugal había demostrado ser más equipo. España, tener mejores jugadores, pese a que hubo demasiados fallos. Sobresalientes Eizaguirre, Molina y Sagi Barba; notables, Pedro Regueiro, Matías, Carulla y Moraleda. Aprobados, Óscar

y Valderrama. Deficientes: Gonzalo, Polo, Garrobé y Perelló.

2) El equipo de Estambul en 1973

Si en las argumentaciones puede haber precedentes que avalan la tesis mantenida, en los estudios históricos surgen consecuentes que, a posteriori, refuerzan los argumentos del pasado.