- Introducción

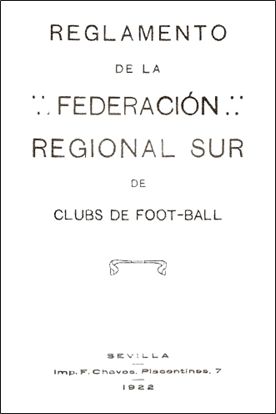

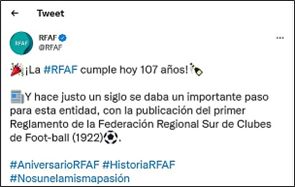

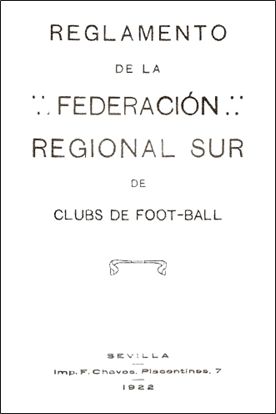

El día 22 de febrero de 2022 la Real Federación Andaluza de Fútbol conmemoró en sus redes sociales los 100 años de la publicación de uno de los documentos más importantes en los orígenes de esta entidad y que supuso un antes y después para el desarrollo de la vida futbolística regional: el Reglamento de la Federación Regional Sur de Clubs de Foot-ball -esta era la denominación de la federación andaluza en aquel periodo-, que efectivamente fue redactado y aprobado en julio de 1922.

Sin embargo, es necesario resaltar que este organismo rector del balompié andaluz había nacido el día 22 de febrero de 1915 -con el nombre de Federación Novena de Foot-ball Clubes-, lo que nos lleva a plantearnos dos reflexiones pertinentes:

- La actual R.F.A.F. hace alusión en sus publicaciones digitales oficiales al citado documento como el “primer Reglamento de la Federación Regional Sur de Clubes de Foot-ball”; de ser así, ello implicaría consecuentemente que este ente federativo habría venido funcionando durante siete años -los comprendidos entre 1915 y 1922- sin un reglamento.

- A su vez, no duda en calificarlo en la misma web y de manera destacada como “su primer Reglamento oficial”, lo que supondría que en el caso de que sí hubiese dispuesto previamente de un reglamento, este no habría disfrutado del mismo rango normativo.

|

|

Como cabría imaginarse, ambas premisas nos parecen del todo inasumibles puesto que contravienen los principios legales y jurídicos más básicos en la génesis y la gestión de cualquier entidad organizada y, por tales razones, nos proponemos demostrar que el publicado en 1922 no fue el primer reglamento del que dispuso la Federación Regional Sur ni, por supuesto, el único con validez oficial. Para esto, recurriremos al análisis pormenorizado de las limitadas fuentes bibliográficas que han tratado este asunto, a la prensa deportiva y generalista de la época, así como a la exposición de una serie de razonamientos de diversa naturaleza.

- El origen de la controversia

La referencia más antigua que hemos encontrado, y que pudiera justificar que la propia Federación Andaluza considere al Reglamento de 1922 como el primero oficial, aparece en el libro de las Bodas de Oro de la Federación Andaluza de Fútbol 1915-1965, que se publicó en este último año. Esta icónica y emblemática obra, cuyos autores fueron Juan Tribuna y Enrique Tello Beltrán ha servido de base a la gran mayoría de investigaciones sobre los inicios del balompié andaluz pues es de los pocos trabajos que se ocupan de los primeros movimientos que dieron lugar al nacimiento de la Federación Regional Sur.

Como sucede habitualmente en estas ocasiones, las aseveraciones que pueden contener suelen ser tomadas como ciertas muy a la ligera y sin ningún tipo de cuestionamiento crítico, pues se les presupone un halo de veracidad derivado del peso de la tradición. En otras palabras, nadie se encargó de contrastarlas -ya que son más cercanas en el tiempo y, en numerosos casos, cuentan con los testimonios de las personas que participaron directamente en los acontecimientos descritos- y, por lo tanto, se reproducen una y otra vez, realimentando constantemente la percepción general de que son verdades absolutas y monolíticas, lo que además se ve potenciado cuando -como en el caso que nos aquí nos trae- la fuente está revestida del principio de autoridad, debido a que dicha obra fue editada precisamente por la misma Federación Andaluza de Fútbol.

De esta forma, creemos evidente que para difundir esta centenaria conmemoración los actuales responsables federativos han hecho suyo lo recogido en el Capítulo XI del citado libro (pág. 201), donde empezamos a vislumbrar la raíz del problema, puesto que el enunciado de su título nos suena muy familiar:

EL “PRIMER” REGLAMENTO DE LA FEDERACIÓN

REGIONAL SUR DE CLUBS DE FOOT-BALL

Debemos hacer notar que son los propios autores del texto quienes entrecomillan la palabra primer, con lo que claramente están dando a entender que dicha preminencia cronológica no es del todo exacta o que al menos debe matizarse, como efectivamente así comprobamos en el cuerpo del artículo:

El primer reglamento con perfiles de autenticidad y amplio contenido, con arreglo a la más ortodoxa jurisprudencia deportiva, es el que se confeccionó en los tiempos en que don Juan López García, el inolvidable Juanito López García, presidió la Federación Regional Sur [esto es, entre 1922 y 1926]. Anteriormente, es indudable que existió algún escrito o bosquejo reglamentario sobre la constitución y funcionamiento de la entidad federativa, para cumplir con las mínimas e imprescindibles condiciones que exige la puesta en marcha de toda colectividad. Sin embargo, […] el “primer reglamento” con formalidades reglamentarias es el que alentó, vivió y materializó el extraordinario “Juanito Balompédico” [es decir, aquel Juan López García en 1922].

Como vemos, aquí la afirmación no es ya tan categórica, sino que aludiría a un primer reglamento con tintes de oficialidad según este particular y discutible criterio de los autores, pues abren la puerta a la posible existencia previa de otros reglamentos, aunque por su calidad y rigor no tendrían la suficiente entidad como para ser considerados reglamentos formales a efectos jurídicos, mientras que el de 1922 sería el primero que sí gozaría de tal oficialidad. Y, en este punto, vamos a comenzar a exponer los argumentos con los que trataremos de refutar todo el incongruente discurso del citado capítulo.

- Desmontando un mito histórico

3.1. Argumentos legales

Para formalizar su constitución como un organismo legalizado y poder asumir todas las competencias y promover las finalidades atribuidas, la Federación Regional Sur debía cumplir con los requisitos que exigía la Ley de 30 de junio de 1887, de Asociaciones, vigente en 1915 y por la que se regulaba el derecho de libre asociación en España para entidades con fines religiosos, políticos, científicos, artísticos, benéficos y de recreo (Gaceta de Madrid, 12/07/1887). Para el asunto que estamos tratando, nos interesa su Artículo 4º, donde se establecía que:

Los fundadores o iniciadores de una asociación, ocho días por lo menos antes de constituirla, presentarán al Gobernador de la provincia en que haya de tener aquélla su domicilio, dos ejemplares firmados por los mismos de los Estatutos, Reglamentos, contratos o acuerdos por los cuales haya de regirse, expresando claramente en ellos la denominación y objeto de la asociación, su domicilio, la forma de su administración o gobierno, los recursos con que cuente o con los que se proponga atender a sus gastos y la aplicación que haya de darse a los fondos o haberes sociales, caso de disolución.

Por lo tanto, y por imperativo legal, la Federación Regional Sur estaba ya obligada a disponer, desde el mismo instante de su constitución como tal, de un Reglamento oficial, pues de lo contrario no habría obtenido la autorización del Gobierno Civil para empezar a ejercer sus funciones. Y, en efecto, como de hecho recogen Javier Bermejo y José Carlos Barbado en El balón blanquiverde: 135 años de fútbol en Andalucía (pág. 65):

La Junta Directiva recién constituida redacta y aprueba el Reglamento de la Federación Regional Sur y lo registra en el Gobierno Civil de Sevilla el 31 de mayo de 1915.

Juan Tribuna y Enrique Tello Beltrán habían certificado estos mismos extremos en la página 188 de su libro al afirmar que en 1915:

[…] en Sevilla hubo varias entrevistas entre los directivos de las sociedades locales […]. Se llegó finalmente a un acuerdo y tuvieron el buen sentido de estimar como lo más conveniente crear la Federación Regional […]. Tomado el acuerdo en firme, procedieron a la redacción del reglamento por el que había de regirse la nueva entidad y, una vez confeccionado, se convocó la asamblea de clubs constitutiva […].

Por lo tanto, estamos ante la primera aseveración de la Real Federación Andaluza de Fútbol que queda refutada: el Reglamento de 1922 no fue el original pues el organismo federativo ya dispuso de uno desde su propio nacimiento en 1915.

3.2. Argumentos federativos

Así mismo, las diferentes federaciones regionales que se repartían por todo el territorio español estaban jerárquicamente subordinadas a la Real federación Española de Fútbol. Cuando una nueva federación regional era creada, por el Artículo 5º, cuarto apartado, de los Estatutos y Reglamentos Especiales de la Real Federación Española de Fútbol aprobados en la asamblea celebrada el fin de semana del 14 al 16 de mayo de 1915, quedaba obligada:

A enviar sus estatutos, reglamentos y modificaciones de los mismos a la Federación nacional.

Se desconoce la fecha exacta en que la Federación Regional Sur quedó afiliada a la Real Federación Española de Fútbol, aunque por referencias en prensa sabemos que lo estaba al menos desde octubre de 1915 (Heraldo Deportivo de Madrid, 25-10-1915). Y es esta otra definitiva prueba de que la federación andaluza ya contaba en el año 1915 con un Reglamento oficial porque era condición sine qua non para formalizar su alta en la federación nacional.

3.3. Argumentos lingüísticos

Volviendo de nuevo a la tan contundente expresión “primer Reglamento oficial”, sobre la que versa una gran parte de este artículo, su lectura hace que nos asalten las siguientes dudas que están estrechamente conectadas entre sí:

- ¿hubo otros reglamentos anteriores no oficiales?

- Si los hubo, ¿por qué no fueron oficiales?

- Y, lo más importante, ¿puede un documento surgido de la Federación Regional Sur ser no oficial?

Para abordar estas cuestiones, vamos a remitirnos de inicio al significado de la palabra oficial que recoge el Diccionario de la lengua española, que edita la RAE. Pues bien, su cuarta acepción para el vocablo oficial es la siguiente:

Reconocido por quien puede hacerlo de manera autorizada.

En este sentido, la Federación Regional Sur, en el Artículo 1º del propio Reglamento de 1922, se autodefinía como “el organismo de autoridad suprema en la región mediante el ejercicio de sus facultades que determinan su competencia…”. En otras palabras, era la responsable máxima de todo lo concerniente al gobierno del fútbol andaluz (fomento del juego, elección de cargos federativos, organización de las competiciones, medidas disciplinarias…) y, por tanto, cualquier decisión, documento o medida emanados de sus órganos de gobierno gozaban por definición de la consideración de oficiales, resultando innecesaria e incluso redundante la utilización de dicho calificativo.

De esta forma, podemos concluir que si la Federación Regional Sur hubiese dispuesto de un reglamento con anterioridad al mismo -hemos probado que efectivamente así era- también habría sido un Reglamento oficial a todos los efectos, independientemente de aspectos formales o jurídicos, por lo que el de 1922 no podría ser en consecuencia el primero con dicha categoría.

Y es que en los reglamentos elaborados previamente a ese año -1915, 1917 y 1919- son igualmente sus órganos de gobierno (Junta Directiva, Comité Directivo, Asamblea de delegados…) los responsables de tomar todas las decisiones concernientes al fútbol andaluz, como no podría ser de otra forma, incluyendo la aprobación y reforma de los reglamentos a partir de los procedimientos establecidos.

Es por esto que también queda refutada la segunda aseveración de la Real Federación Andaluza de Fútbol: el Reglamento de 1922 no fue el primer reglamento oficial pues todos los reglamentos federativos anteriores también lo eran por el mero hecho de proceder del marco de la propia Federación Regional Sur.

3.4. Argumentos formales

Como venimos comprobando, el quid de la cuestión parece residir en la consideración por parte de los autores de estos primeros reglamentos como simples escritos informales y de poca profundidad que reunirían listados de normas y reglas de organización muy básicas para el manejo ordinario de la federación regional, pero carentes de valor como instrumentos jurídicos, negándoles por dichos motivos su oficialidad y otorgándosela en exclusiva al Reglamento de 1922, que es el único que ha sobrevivido según confirma el libro de las Bodas de Oro de la Federación Andaluza de Fútbol 1915-1965, (pág. 30):

[…] hemos de citar, en primer lugar, a don Rafael Peña Peralta, que nos facilitó el primer Reglamento oficial de la Federación Regional Sur de Clubs de Foot-ball.

En este sentido, ya hemos visto que no procede negar o cuestionar la rigurosidad formal de un reglamento elaborado por la Federación Regional Sur, pero mucho menos hacerlo reconociendo no haber ni siquiera estudiado dichos documentos, pues en las páginas 188, 201 y 213 podemos leer respectivamente que:

[…] los archivos de la Federación, en sus primeros años, desaparecieron por diversas circunstancias.

[…] un fuego producido, precisamente cuando la Federación estuvo instalada en la calle Conteros […].

[…] Por dichas fechas tuvo lugar el incendio en el que desaparecieron los más importantes documentos del organismo regional.

Este proceder nos parece aventurado y, si nos apuran, muy poco profesional, pues los únicos argumentos para descartar los textos precedentes como reglamentos oficiales son unas meras suposiciones sin base documental. Y es que, a pesar de que efectivamente no se conserva ningún ejemplar completo de los mismos, mediante algunas referencias encontradas en la prensa de este periodo -que mostraremos en la segunda parte de este artículo- es correcto defender que, muy al contrario, conformaban documentos con un cuerpo normativo perfectamente estructurado en capítulos y artículos, que incluían disposiciones adicionales, que estaban redactados con un apropiado lenguaje técnico y que regulaban de una manera pormenorizada las finalidades de la Federación, el funcionamiento y las competencias de sus diferentes órganos, el control de las cuentas, la aplicación de sanciones…, además de estar aprobados por las asambleas, por lo que tampoco cabe duda sobre su carácter oficial.

Es más, la apariencia, el formato y el contenido del Reglamento de 1922 no difieren de manera radical de esos primeros reglamentos, sino que parecen una evolución a partir de los mismos, es decir, una nueva versión que elimina aspectos desfasados e incorpora otros novedosos en función de las necesidades de la Federación. Una muestra de ello la encontramos en el Reglamento de 1919 que, en su Artículo 4º, párrafo 1º, sustituye la figura de la Junta Directiva por la del Comité Directivo, novedad esta que se mantiene en el Reglamento de 1922 dentro del Capítulo IV. O sea, que este último no se diseñó ex novo y por inspiración, sino que se construyó influenciado por la normativa precedente.

Al hilo de todo lo anterior, traemos ahora una nueva fuente que viene a confirmar todos los extremos de la tesis que hemos defendido y que, como enseguida comprobaremos, no deja en muy buen lugar al ente federativo andaluz. Decimos esto porque se trata de una obra editada por la propia Real Federación Andaluza de Fútbol en 2017 -definida en su página 2 como “publicación oficial conmemorativa de la celebración del Centenario del Fútbol Andaluz (1915-2015)” y que lleva por título Cien años de fútbol andaluz, cuyo autor es Rafael Ángel Jiménez Quintero. Así, en su página 62 podemos leer estas contundentes y definitivas palabras:

El primer reglamento y el primer escudo

La junta directiva recién constituida redactó y aprobó el Reglamento de la federación de Clubs de Foot-ball del Sur de España en estos primeros meses del año 1915.

[…] La Federación reforma sus Estatutos en el año 1922 sobre los fundacionales de 1915 y los de la Federación Española de 1913. De este “Reglamento” se conserva la portada y la primera página, en los que se especifica su nueva denominación de: “Federación Regional Sur de Clubs de Foot-ball”.

Obviando el hecho de que entre 1915 y 1922 hubo hasta tres reformas del Reglamento, este texto denota una importante falta de coordinación o un escaso celo de las personas responsables del área de historia de este organismo regional a la hora de abordar dicha cuestión, pues es la Real federación Andaluza de Fútbol la que se contradice a sí misma asegurando aquí que el de 1915 es el primer reglamento para en 2022 otorgar dicho calificativo al de 1922.

- Reglamentos de la Federación Regional Sur anteriores a 1922

4.1. El I Reglamento oficial (Federación Novena de Clubs de Foot-ball, 1915)

Una vez aclarado que cualquier reglamento, por el mero hecho de surgir del seno de la Federación Regional Sur, era un documento oficial, llega el momento de profundizar en la existencia de reglamentos previos al erróneamente catalogado como el primero oficial de 1922.

Como hemos visto, mediante una sencilla inferencia lógica ha quedado demostrado que para comenzar a funcionar, allá por 1915, la federación andaluza tuvo que elaborar un Reglamento y presentarlo ante el Gobierno Civil y ante la Real Federación Española de Fútbol. Pero además de esta deducción irrefutable, existen otras pruebas y evidencias que se suman a las ya expuestas en los apartados de Argumentos legales y Argumentos federativos, que lo constatan de manera fehaciente.

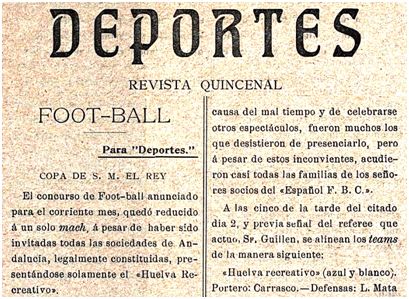

Así, la Junta Directiva de la Federación Novena celebraba una reunión el 2 de marzo de 1915, solo una semana después de su constitución. En la edición del día siguiente de El Liberal de Sevilla se da cuenta de los asuntos tratados, centrados principalmente en la organización de las eliminatorias del torneo Copa de Sevilla, así como en los incidentes producidos en las fechas previas durante algunos encuentros correspondientes a dicho campeonato. Pues bien, una de las medidas acordadas consistiría en:

[…] ejercer un rigor extremado con aquellos jugadores que no se atengan estrictamente a los Reglamentos de la Football Association de Inglaterra y a los de la Federación Novena.

Por lo tanto, la reseña periodística nos ofrece la constatación irrefutable de que es este y no otro, el Reglamento de la Federación Novena de Clubes de Foot-ball de 1915, el primer reglamento oficial elaborado y manejado por la federación regional andaluza, porque es ella de primera mano la que confirma, por un lado, la existencia del mismo y, por otro, su aplicación práctica por el órgano competente según los procedimientos.

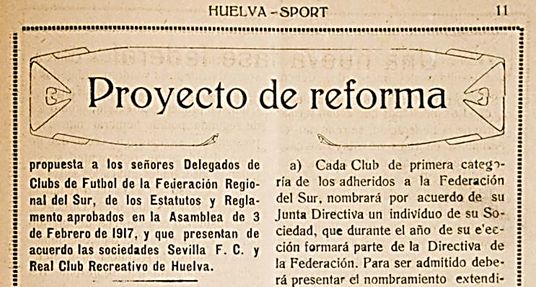

4.2. El II Reglamento oficial (Federación Regional Sur, 1917)

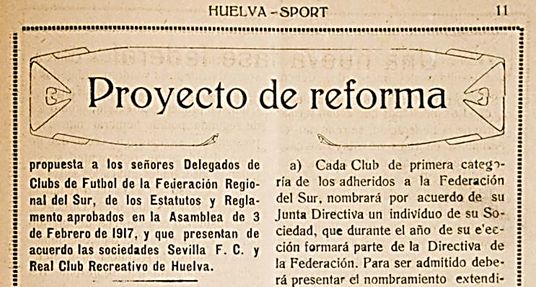

La primera reforma del Reglamento de 1915 tuvo lugar el 3 de febrero de 1917 en una asamblea de delegados de clubes de la Federación Regional Sur. Del mismo tenemos conocimiento de manera indirecta, pues en la revista Huelva-Sport del 10 de octubre de 1919 se publicaba un Proyecto de reforma de los Estatutos y Reglamento de 1917, presentado de la mano por el Recreativo de Huelva y el Sevilla FC y cuyo objetivo era acabar con los -en su opinión- abusos de poder del Comité Directivo.

Una de las principales cuestiones relacionadas con este segundo Reglamento oficial de la Federación Regional Sur se viviría a inicios de la temporada 1918-19, cuando la Junta Directiva “acordó reiterar el ruego que tiene hecho al Recreativo de Huelva, de que envíe a la Federación la gran copa del campeonato que tiene en su poder aquella Sociedad, y que, según el Reglamento, debía estar en poder de la Federación” (El Liberal, 16-11-1918). Y es que los onubenses, campeones del pasado torneo regional, se negaban a devolver la copa que custodiaban debido a desavenencias con su directiva, por lo que la entregarían más tarde en la federación nacional, siendo castigados con 500 pesetas de multa y la suspensión de un partido del Campeonato Regional.

Una de las principales cuestiones relacionadas con este segundo Reglamento oficial de la Federación Regional Sur se viviría a inicios de la temporada 1918-19, cuando la Junta Directiva “acordó reiterar el ruego que tiene hecho al Recreativo de Huelva, de que envíe a la Federación la gran copa del campeonato que tiene en su poder aquella Sociedad, y que, según el Reglamento, debía estar en poder de la Federación” (El Liberal, 16-11-1918). Y es que los onubenses, campeones del pasado torneo regional, se negaban a devolver la copa que custodiaban debido a desavenencias con su directiva, por lo que la entregarían más tarde en la federación nacional, siendo castigados con 500 pesetas de multa y la suspensión de un partido del Campeonato Regional.

4.3. El III Reglamento oficial (Federación Regional Sur, 1919)

Prosiguiendo con este recorrido, el 5 de octubre de 1919 fue aprobada por unanimidad en Asamblea de delegados de representantes de los clubes la reforma del Reglamento de 1917, como se recoge la revista Huelva-Sport el 17 de octubre de dicho año, y que sería ratificada en Junta Directiva el día 2 de noviembre. Como habíamos adelantado, el día 24 de octubre en este mismo semanario explicaban que su finalidad principal era dar un cambio radical a:

…aquella organización ñoña y chanchullera, que tantos disgustos ocasionara entre las sociedades andaluzas […].

Hoy, por la sensata intervención de varios señores, que pueden conceptuarse de verdaderos amantes del sport, se ha reformado el reglamento por que aquella se regía, y por ende, ha quedado transformada en una entidad en la que es casi seguro predominen el recto criterio, la justicia y la competencia, que hay derecho a esperar de aquellos que se eligen como los más aptos entre tantos como pueblan la florecientes sociedades deportivas andaluzas.

Sin embargo, al ser reformado por iniciativa del Recreativo de Huelva y el Sevilla FC, el nuevo texto seguiría despertando suspicacias en los años siguientes, sobre todo por parte del Real Betis Balompié.

Una de las novedades que incorporaba el contenido de este tercer Reglamento oficial de la Federación Regional Sur consistía en la prohibición de que los colegiados pudieran compatibilizar su labor con la de jugadores activos en clubes, debiendo además esperar dos meses para poder comenzar a jugar desde que abandonaban de la acción arbitral (Madrid-Sport, 12-09-1920).

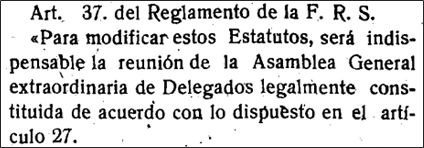

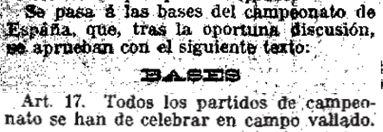

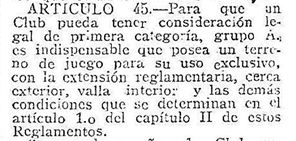

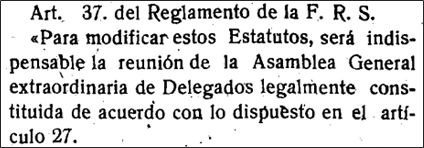

Uno de los artículos del nuevo Reglamento de 1919

(Madrid-Sport, 11-11-1919)

4.4. El IV Reglamento oficial (Federación Regional Sur, 1922)

Llegamos por fin al tan traído Reglamento de 1922 que como hemos podido comprobar es en realidad el cuarto dentro del orden de aparición. Quedó aprobado en una asamblea extraordinaria de delegados federativos el día 13 de julio de 1922 y es el más conocido y popular, hasta el punto de que se consideraba tradicionalmente como el primero, por desconocimiento o incorrecta minusvaloración de los precedentes.

En este sentido, es de lamentar que no se conozcan ni conserven algunos ejemplares de los reglamentos de 1915, 1917 y 1919, puesto que en la prensa hay continuas referencias a sus artículos a la hora de que los clubes presentaran reclamaciones y alegaciones a las decisiones de los órganos federativos, por lo que dichos textos eran bien conocidos y se divulgaban entre los clubes, los periodistas y los aficionados, que en muchos casos eran quienes escribían artículos y crónicas en los periódicos. Y es que ya hemos constatado que la originalidad y primacía que se otorgaba al Reglamento de 1922 se basaba única y exclusivamente en el hecho de que es el único que ha llegado hasta nuestros días. Por ello, sería más exacto referirnos al mismo como el más antiguo de los que se conservan.

Este Reglamento fue gestado con la idea de tratar de dotar a la Federación Regional Sur de una mayor formalidad, rigor y estabilidad institucional -lo que por otra parte, también hemos comprobado que era una constante aspiración tras cada reforma reglamentaria-, después de unos primeros años conflictivos donde los continuos enfrentamientos entre clubes por hacerse con mayores cuotas de poder en las juntas directivas, las frecuentes acusaciones sobre irregularidades contables y su utilización interesada beneficiando a determinados clubes en detrimento de otros, enturbiaron la imagen y el funcionamiento del organismo rector del balompié andaluz. Se trataba, en definitiva, de afianzar una organización más estable, moderna y eficaz del fútbol andaluz. A modo de ejemplo, destaca la introducción de un sistema de promoción para el ascenso de los clubes de segunda categoría, por el que el pase a la división de honor regional -circunstancia esta de vital trascendencia para los clubes- se obtendría desde entonces mediante méritos deportivos y no dependiese solo del criterio discrecional del Comité Directivo de la Federación.

Este Reglamento fue gestado con la idea de tratar de dotar a la Federación Regional Sur de una mayor formalidad, rigor y estabilidad institucional -lo que por otra parte, también hemos comprobado que era una constante aspiración tras cada reforma reglamentaria-, después de unos primeros años conflictivos donde los continuos enfrentamientos entre clubes por hacerse con mayores cuotas de poder en las juntas directivas, las frecuentes acusaciones sobre irregularidades contables y su utilización interesada beneficiando a determinados clubes en detrimento de otros, enturbiaron la imagen y el funcionamiento del organismo rector del balompié andaluz. Se trataba, en definitiva, de afianzar una organización más estable, moderna y eficaz del fútbol andaluz. A modo de ejemplo, destaca la introducción de un sistema de promoción para el ascenso de los clubes de segunda categoría, por el que el pase a la división de honor regional -circunstancia esta de vital trascendencia para los clubes- se obtendría desde entonces mediante méritos deportivos y no dependiese solo del criterio discrecional del Comité Directivo de la Federación.

A este progreso contribuiría la labor de nuevos directivos federativos mejor cualificados y más versados en cuestiones organizativas y normativas. Félix Martialay destacaba en esta línea en su obra ¡¡¡Amberes!!! Allí nació la furia española a Juan López García, “activo y tenaz asambleísta y arquitecto de la federación andaluza” (pág. 108), quien conseguiría “consolidar el fútbol andaluz en el presente y para el futuro con el Reglamento de la Federación Sur del año 1922 [nótese que no existe referencia alguna a que fuese el primero, lo que resultaría extraño en el caso de serlo] y en las medidas de buen gobierno que le siguieron como complemento” (pág. 109), pues además ejerció por dos veces el cargo de presidente de la Federación Regional Sur (1922-26 y 1929-32).

Juan López García comenzó como periodista

bajo el pseudónimo de Juanito Balompédico

En la misma línea se expresa Rafael Ángel Jiménez Quintero en la página 62 de Cien años de fútbol andaluz, hablando de un salto cualitativo pero en ningún caso insinuando si quiera que el reglamento de 1915 no hubiese sido oficial:

El inspirador de esta reforma es el presidente por entonces de la Federación, Juan López García, que pretende hacer un texto más completo, explícito y acorde a la experiencia de casi una década de fútbol federado.

Y es que ninguno de los avances y mejoras implementados desmerece ni resta a los tres primeros reglamentos ni un solo ápice de su valor oficial como normativa de referencia para la gestión y la aplicación de la justicia deportiva en el marco de la Federación Regional Sur desde 1915.

Así mismo, resulta muy significativo que en ninguna parte del texto haya referencias a su supuesta condición de primer reglamento oficial, sino que sencillamente se inserta de modo natural en la dinámica de aprobaciones y reformas sucesivas de reglamentos para ir ajustando su contenido a la cambiante vida futbolística regional y a las motivaciones e intereses de los clubes miembros y de la propia Federación.

4.5. El V Reglamento oficial (Federación Regional Sur, 1925)

Decimos esto porque hemos documentado una reforma posterior de este Reglamento de 1922, concretamente la que fue aprobada en 1925, a no ser que hubiera otras reformas desconocidas intercaladas, aunque dudamos de ello pues viendo la frecuencia con que se producían las innovaciones reglamentarias, estas solían suceder cada dos o tres años.

El 16 de agosto de dicho año leemos en la Gaceta de Tenerife acerca de una reunión de la federación andaluza que había tenido lugar días atrás:

A la sesión celebrada anoche por el Comité de la F.R.S. asistió el señor Navarro, que viene en representación de los clubs de Gran Canaria para gestionar el ingreso de los mismos en la Federación Sur.

[…] Se trazaron las normas para la constitución de un sub Comité insular con arreglo a lo que por el nuevo Reglamento, que se someterá a aprobación de la Asamblea general extraordinaria convocada a tal fin para el próximo día 9, se crean.

Es decir, que nos encontramos ante el quinto Reglamento de la Federación Regional Sur que, con toda probabilidad, no fue el último, aunque nuestra investigación finalizará en este punto al considerar que hemos alcanzado el objetivo propuesto.

- Conclusiones

Sobre los comienzos del fútbol andaluz existen a día de hoy inexactitudes y aspectos no aclarados a los que las nuevas tecnologías, sobre todo en lo referente a la digitalización de archivos y prensa histórica, están ayudando a arrojar algo de luz.

Que sea la propia Real Federación Andaluza de Fútbol la que cometa imprecisiones y descuidos de este tipo al hablar de su propia historia, llevando consecuentemente a la confusión de lectores y aficionados, es lo que nos motivó a escribir este artículo.

En él mismo creemos haber avalado con pruebas suficientes que la Federación Novena de Clubs de Foot-ball se constituyó en 1915 cumpliendo con todos los requerimientos legales de la época incluyendo, como no, la redacción del preceptivo Reglamento. Este texto, así como las sucesivas reformas acometidas, habían surgido de sus órganos de dirección competentes, respetando los mecanismos dispuestos al efecto y fue utilizado para el gobierno -más o menos acertado- de la propia Federación Regional Sur y, en consecuencia, del fútbol andaluz.

Dudar, por todo lo anterior, de su carácter oficial es un posicionamiento que no resiste una mínima reflexión crítica y es la razón por la que animamos a la Real Federación Andaluza de Fútbol a que revise el estrado de esta cuestión, otorgando el reconocimiento que merece al primer Reglamento de la Federación Novena del año 1915, verdadero germen de lo que hoy es el fútbol reglado en Andalucía.

- Bibliografía y prensa consultadas

Real Federación Española de Fútbol (1915): Estatutos y Reglamentos Especiales de la Real Federación Española de Fútbol. Madrid.

Federación Regional Sur (1922): Reglamento de la Federación Regional Sur de Clubs de Foot-ball. Sevilla.

García Montes, Francisco (seud. Juan Tribuna) y Tello Mazzatiego, Enrique (seud. Beltrán) (1965): Bodas de oro. Federación Andaluza de Fútbol 1916-1965. Editorial Católica Española. Sevilla.

Martialay Martín-Sánchez, Félix (2000): ¡¡¡Amberes!!! Allí nació la furia española (2000). Ed. Real Federación Española de Fútbol. Madrid.

Bermejo Chamizo, Javier y Barbado Lima, José Carlos (2009): El balón blanquiverde: 135 años de fútbol en Andalucía. Ed. Junta de Andalucía. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Sevilla.

Jiménez Quintero, Rafael Ángel (2017): Cien años de fútbol andaluz. Ed. Real Federación Andaluza de Fútbol. Sevilla.

Real Academia Española: Diccionario de la lengua española. Edición digital.

Prensa

Gaceta de Madrid (1887). Madrid. Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Cultura.

Gaceta de Tenerife (1925). Santa Cruz de Tenerife. Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Cultura.

Heraldo Deportivo (1915). Madrid. Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. Ministerio de Cultura.

Huelva-Sport (1919). Hemeroteca Histórica del Ayuntamiento de Huelva. Huelva.

Liberal, El (1915, 1918). Sevilla. Hemeroteca Municipal de Sevilla.

Madrid-Sport (1919, 1920). Madrid. Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. Ministerio de Cultura.

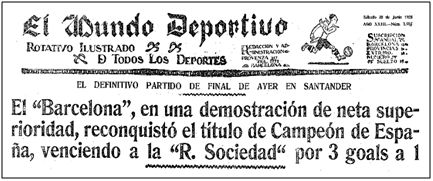

Por esto, si entonces hubiese existido una competición internacional de clubes, a semejanza de la Copa de Europa, dichos equipos habrían sido los representantes españoles. Es por tal motivo que, en justicia, se debería reconocer a los clubes que se proclamaron campeones de España con anterioridad al nacimiento de los torneos ligueros con el mismo valor que estos en el historial de competiciones oficiales, como ya se defendió en marzo de 2010 en esta misma revista en el artículo Copas que fueron ligas y ligas que fueron copas, de José del Olmo.

Por esto, si entonces hubiese existido una competición internacional de clubes, a semejanza de la Copa de Europa, dichos equipos habrían sido los representantes españoles. Es por tal motivo que, en justicia, se debería reconocer a los clubes que se proclamaron campeones de España con anterioridad al nacimiento de los torneos ligueros con el mismo valor que estos en el historial de competiciones oficiales, como ya se defendió en marzo de 2010 en esta misma revista en el artículo Copas que fueron ligas y ligas que fueron copas, de José del Olmo.

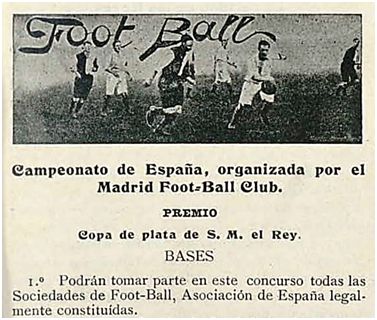

Quizá tan arraigada costumbre provenga del hecho de que un año antes se había disputado el Concurso de Foot-ball de Madrid, torneo amistoso organizado por el Madrid F.C. dentro de los festejos por la mayoría de edad de Alfonso XIII, y que fue popularmente conocido como Copa de la Coronación. A raíz de esta satisfactoria y exitosa experiencia, el monarca decidió mantener su vinculación con el fútbol y convertirse en lo sucesivo en el promotor honorífico del torneo nacional de fútbol.

Quizá tan arraigada costumbre provenga del hecho de que un año antes se había disputado el Concurso de Foot-ball de Madrid, torneo amistoso organizado por el Madrid F.C. dentro de los festejos por la mayoría de edad de Alfonso XIII, y que fue popularmente conocido como Copa de la Coronación. A raíz de esta satisfactoria y exitosa experiencia, el monarca decidió mantener su vinculación con el fútbol y convertirse en lo sucesivo en el promotor honorífico del torneo nacional de fútbol.

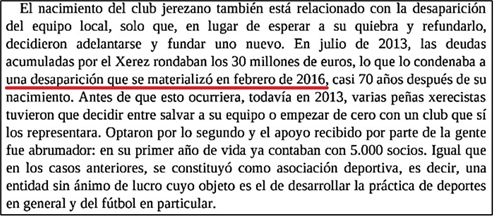

No creemos que al argentino mienta deliberadamente, sino que se dejó llevar por una corriente de bulos y falsedades sobre la desaparición del Xerez C.D., destinada a sembrar un clima interesado de confusión, alentada, por supuesto, por algunos de esos informadores jerezanos que falsean objetivamente la realidad, como Álvaro Ojeda en su libro El mundo según Ojeda (2015):

No creemos que al argentino mienta deliberadamente, sino que se dejó llevar por una corriente de bulos y falsedades sobre la desaparición del Xerez C.D., destinada a sembrar un clima interesado de confusión, alentada, por supuesto, por algunos de esos informadores jerezanos que falsean objetivamente la realidad, como Álvaro Ojeda en su libro El mundo según Ojeda (2015): En este punto cabe preguntarse si puede alguien imaginar a los aficionados del Real Betis, del Deportivo de La Coruña, del Cádiz C.F., del Racing Club de Santander, o de otras tantas sociedades que han pasado por circunstancias económicas más o menos similares en las últimas décadas, renegando de su club y maniobrando para tratar de provocar su muerte. Creo que no hace falta que aquí escribamos la respuesta a esta pregunta pues esos casos la reacción fue justo la contraria. ¿O es que existe algún bético que abjuraría de su equipo para montar otro Betis estando el verdadero Betis vivo? Las mencionadas aficiones se movilizaron y lucharon por conseguir el control de sus equipos, logrando hacerlos viables y sanearlos en muchos casos, mientras que esa parte del supuesto xerecismo simplemente se rindió, bajó los brazos y eligió el camino más fácil.

En este punto cabe preguntarse si puede alguien imaginar a los aficionados del Real Betis, del Deportivo de La Coruña, del Cádiz C.F., del Racing Club de Santander, o de otras tantas sociedades que han pasado por circunstancias económicas más o menos similares en las últimas décadas, renegando de su club y maniobrando para tratar de provocar su muerte. Creo que no hace falta que aquí escribamos la respuesta a esta pregunta pues esos casos la reacción fue justo la contraria. ¿O es que existe algún bético que abjuraría de su equipo para montar otro Betis estando el verdadero Betis vivo? Las mencionadas aficiones se movilizaron y lucharon por conseguir el control de sus equipos, logrando hacerlos viables y sanearlos en muchos casos, mientras que esa parte del supuesto xerecismo simplemente se rindió, bajó los brazos y eligió el camino más fácil.

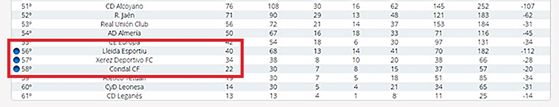

Sin embargo, la cosa es más grave cuando se trata de organismos oficiales, como la L.F.P., que precisamente es la que debe velar por el respeto y la imagen de sus miembros. Pues bien, en el año 2016, en la página web de dicho organismo rector, en la pestaña de la clasificación histórica de Primera División, aparecía el nombre del Xerez D.F.C. -club que por entonces sólo había competido en torneos regionales- y no el del Xerez C.D. como por derecho le correspondía tras su paso por la división de honor nacional en la temporada 2009-10.

Sin embargo, la cosa es más grave cuando se trata de organismos oficiales, como la L.F.P., que precisamente es la que debe velar por el respeto y la imagen de sus miembros. Pues bien, en el año 2016, en la página web de dicho organismo rector, en la pestaña de la clasificación histórica de Primera División, aparecía el nombre del Xerez D.F.C. -club que por entonces sólo había competido en torneos regionales- y no el del Xerez C.D. como por derecho le correspondía tras su paso por la división de honor nacional en la temporada 2009-10. O la propia Real Federación Española de Fútbol, quien en septiembre de 2020 bloqueó los derechos federativos del Xerez C.D. impidiéndole inscribir a sus jugadores por una deuda del Xerez D.F.C. con su anterior entrenador, ya que confundieron el nombre de los dos equipos. Increíble, pero cierto.

O la propia Real Federación Española de Fútbol, quien en septiembre de 2020 bloqueó los derechos federativos del Xerez C.D. impidiéndole inscribir a sus jugadores por una deuda del Xerez D.F.C. con su anterior entrenador, ya que confundieron el nombre de los dos equipos. Increíble, pero cierto.

Y el culmen de la desfachatez reside precisamente en que un club con solo diez años de vida incluya en dicho escudo la fecha de 1911 -en la que se fundó el primer equipo jerezano, el Jerez F.C.- para dar a entender que son los herederos y continuadores del sentimiento xerecista y obviando por supuesto a su único y auténtico detentador, el Xerez C.D. De este modo, tampoco hacen un uso ético del término, porque cuando un club pretende ser la continuación de otro hereda su historia, sus logros, su prestigio, pero también sus deudas, sus deméritos y sus cargas. Y es que ante este tipo de situaciones solo caben, en definitiva, dos posturas. Una, la de lavarte las manos, dejar abandonado a su suerte no solo al club que juraste defender sino también a las empresas jerezanas y a sus trabajadores a los que el club debe dinero y que con la disolución que alientas y promueves no percibirán ni un euro.

Y el culmen de la desfachatez reside precisamente en que un club con solo diez años de vida incluya en dicho escudo la fecha de 1911 -en la que se fundó el primer equipo jerezano, el Jerez F.C.- para dar a entender que son los herederos y continuadores del sentimiento xerecista y obviando por supuesto a su único y auténtico detentador, el Xerez C.D. De este modo, tampoco hacen un uso ético del término, porque cuando un club pretende ser la continuación de otro hereda su historia, sus logros, su prestigio, pero también sus deudas, sus deméritos y sus cargas. Y es que ante este tipo de situaciones solo caben, en definitiva, dos posturas. Una, la de lavarte las manos, dejar abandonado a su suerte no solo al club que juraste defender sino también a las empresas jerezanas y a sus trabajadores a los que el club debe dinero y que con la disolución que alientas y promueves no percibirán ni un euro.

Retomando ahora en este punto el discurrir de la Copa de Jerez, en el segundo partido programado, celebrado el día 5 de mayo a las tres de la tarde, la selección de Sevilla cayó ampliamente superada por 6 goles a 0 ante el Jerez Foot-ball Club, quien desplegaría un bonito juego a base de combinaciones presenciado por un destacado número de espectadores. Noriega fue el autor de tres goles, Benyunes hizo dos y Tate el otro. Arbitró el encuentro Juan Nacimiento, secretario del Britannia F.C., club campeón de Gibraltar esta temporada. La alineación de los jerecistas estuvo compuesta por Juanito Luqué, Spencer, Bernal, A. Fernández, José Lacombe, Izquierdo, Noriega, J. Fernández, Carlos Massino, Abraham Benyunes y Andrés Tate; estos tres últimos eran seguramente viejos conocidos de Thomas Spencer puesto que procedían de la colonia gibraltareña.

Retomando ahora en este punto el discurrir de la Copa de Jerez, en el segundo partido programado, celebrado el día 5 de mayo a las tres de la tarde, la selección de Sevilla cayó ampliamente superada por 6 goles a 0 ante el Jerez Foot-ball Club, quien desplegaría un bonito juego a base de combinaciones presenciado por un destacado número de espectadores. Noriega fue el autor de tres goles, Benyunes hizo dos y Tate el otro. Arbitró el encuentro Juan Nacimiento, secretario del Britannia F.C., club campeón de Gibraltar esta temporada. La alineación de los jerecistas estuvo compuesta por Juanito Luqué, Spencer, Bernal, A. Fernández, José Lacombe, Izquierdo, Noriega, J. Fernández, Carlos Massino, Abraham Benyunes y Andrés Tate; estos tres últimos eran seguramente viejos conocidos de Thomas Spencer puesto que procedían de la colonia gibraltareña.

Una de las principales cuestiones relacionadas con este segundo Reglamento oficial de la Federación Regional Sur se viviría a inicios de la temporada 1918-19, cuando la Junta Directiva “acordó reiterar el ruego que tiene hecho al Recreativo de Huelva, de que envíe a la Federación la gran copa del campeonato que tiene en su poder aquella Sociedad, y que, según el Reglamento, debía estar en poder de la Federación” (El Liberal, 16-11-1918). Y es que los onubenses, campeones del pasado torneo regional, se negaban a devolver la copa que custodiaban debido a desavenencias con su directiva, por lo que la entregarían más tarde en la federación nacional, siendo castigados con 500 pesetas de multa y la suspensión de un partido del Campeonato Regional.

Una de las principales cuestiones relacionadas con este segundo Reglamento oficial de la Federación Regional Sur se viviría a inicios de la temporada 1918-19, cuando la Junta Directiva “acordó reiterar el ruego que tiene hecho al Recreativo de Huelva, de que envíe a la Federación la gran copa del campeonato que tiene en su poder aquella Sociedad, y que, según el Reglamento, debía estar en poder de la Federación” (El Liberal, 16-11-1918). Y es que los onubenses, campeones del pasado torneo regional, se negaban a devolver la copa que custodiaban debido a desavenencias con su directiva, por lo que la entregarían más tarde en la federación nacional, siendo castigados con 500 pesetas de multa y la suspensión de un partido del Campeonato Regional.

Este Reglamento fue gestado con la idea de tratar de dotar a la Federación Regional Sur de una mayor formalidad, rigor y estabilidad institucional -lo que por otra parte, también hemos comprobado que era una constante aspiración tras cada reforma reglamentaria-, después de unos primeros años conflictivos donde los continuos enfrentamientos entre clubes por hacerse con mayores cuotas de poder en las juntas directivas, las frecuentes acusaciones sobre irregularidades contables y su utilización interesada beneficiando a determinados clubes en detrimento de otros, enturbiaron la imagen y el funcionamiento del organismo rector del balompié andaluz. Se trataba, en definitiva, de afianzar una organización más estable, moderna y eficaz del fútbol andaluz. A modo de ejemplo, destaca la introducción de un sistema de promoción para el ascenso de los clubes de segunda categoría, por el que el pase a la división de honor regional -circunstancia esta de vital trascendencia para los clubes- se obtendría desde entonces mediante méritos deportivos y no dependiese solo del criterio discrecional del Comité Directivo de la Federación.

Este Reglamento fue gestado con la idea de tratar de dotar a la Federación Regional Sur de una mayor formalidad, rigor y estabilidad institucional -lo que por otra parte, también hemos comprobado que era una constante aspiración tras cada reforma reglamentaria-, después de unos primeros años conflictivos donde los continuos enfrentamientos entre clubes por hacerse con mayores cuotas de poder en las juntas directivas, las frecuentes acusaciones sobre irregularidades contables y su utilización interesada beneficiando a determinados clubes en detrimento de otros, enturbiaron la imagen y el funcionamiento del organismo rector del balompié andaluz. Se trataba, en definitiva, de afianzar una organización más estable, moderna y eficaz del fútbol andaluz. A modo de ejemplo, destaca la introducción de un sistema de promoción para el ascenso de los clubes de segunda categoría, por el que el pase a la división de honor regional -circunstancia esta de vital trascendencia para los clubes- se obtendría desde entonces mediante méritos deportivos y no dependiese solo del criterio discrecional del Comité Directivo de la Federación.

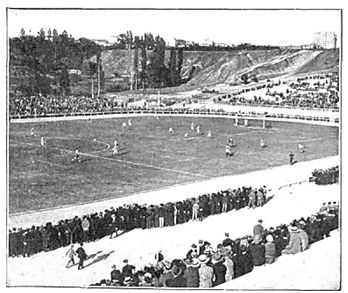

CapeDesde 1930 la Federación Española de Fútbol trataba de promover a través de sus reglamentos una reforma en el sistema de competición de los campeonatos regionales mediante la que se pretendía revitalizarlos y evitar la desaparición a la que parecían abocados. A la monotonía derivada de la presencia siempre de los mismos equipos año tras año se unían otras causas propiciadoras de esta crisis como el criterio por el que la participación en el Campeonato de España se limitaba a los clubes clasificados en los primeros puestos en los mencionados torneos. Ello hacía que determinados conjuntos, por pertenecer a regiones que no contaban con una federación territorial propia al existir un escaso número de ellas, quedaran siempre excluidos de esta posibilidad (por ejemplo, los equipos cántabros adscritos a la Federación Norte) por lo que la solución adoptada fue fomentar el nacimiento de nuevas federaciones regionales. De este modo y con el transcurso de los años proliferó un artificial y sobredimensionado número de campeonatos regionales cuyo valor deportivo decayó hasta el punto de comprometer la integridad de todo el sistema debido a que muchos de ellos se sostenían con tan sólo uno o, a lo sumo, dos clubes de nivel y resultaban económicamente deficitarios.

CapeDesde 1930 la Federación Española de Fútbol trataba de promover a través de sus reglamentos una reforma en el sistema de competición de los campeonatos regionales mediante la que se pretendía revitalizarlos y evitar la desaparición a la que parecían abocados. A la monotonía derivada de la presencia siempre de los mismos equipos año tras año se unían otras causas propiciadoras de esta crisis como el criterio por el que la participación en el Campeonato de España se limitaba a los clubes clasificados en los primeros puestos en los mencionados torneos. Ello hacía que determinados conjuntos, por pertenecer a regiones que no contaban con una federación territorial propia al existir un escaso número de ellas, quedaran siempre excluidos de esta posibilidad (por ejemplo, los equipos cántabros adscritos a la Federación Norte) por lo que la solución adoptada fue fomentar el nacimiento de nuevas federaciones regionales. De este modo y con el transcurso de los años proliferó un artificial y sobredimensionado número de campeonatos regionales cuyo valor deportivo decayó hasta el punto de comprometer la integridad de todo el sistema debido a que muchos de ellos se sostenían con tan sólo uno o, a lo sumo, dos clubes de nivel y resultaban económicamente deficitarios.