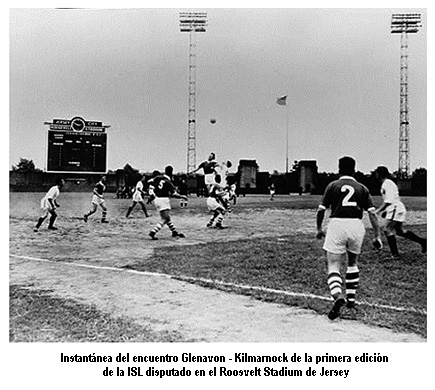

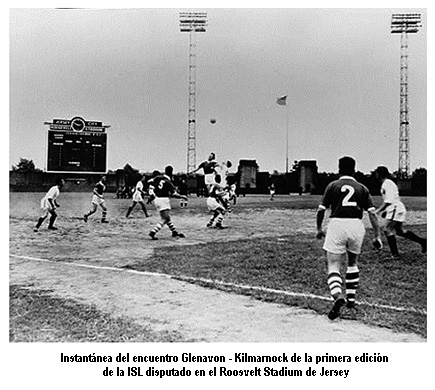

De los varios intentos de introducción del fútbol en los Estados Unidos de América realizados a lo largo del siglo XX, puede que el más serio fuese el llevado a cabo por William Cox en la década de los sesenta. Este promotor americano procedente del mundo del béisbol, como paso previo a su sueño de que el soccer (el fútbol europeo, para diferenciarlo del suyo, el fútbol americano) tuviese una liga profesional a imagen y semejanza de los deportes de masas en EEUU, puso en marcha e impulsó un torneo denominado INTERNATIONAL SOCCER LEAGUE (ISL) en el que medirían sus fuerzas un gran número de equipos de distintos países de todo el mundo, con la finalidad de dar a conocer este deporte al pueblo estadounidense, para cuya masa era bastante desconocido. En principio el grueso de los encuentros iban a tener lugar en estadios de béisbol adaptados para la práctica del balompié, como eran el Polo Grounds en New York y el Roosvelt Stadium en Jersey, si bien poco a poco y a medida que se sucedieron las ediciones, el abanico de sedes se iría ampliando a otros lugares como Chicago, Detroit, Boston o Montreal, llegando incluso a jugarse partidos en Los Ángeles, utilizándose estadios de fútbol americano.

La época estival en que se disputaría el torneo iba a suponer, sobre todo para los conjuntos europeos, una forma de realizar la pretemporada que, en aquellos tiempos, era poco habitual.

I (1960):

La primera edición tuvo lugar en el verano de 1960, con doce equipos participantes repartidos en dos grupos, aplicando el sistema de competición que se iba a hacer habitual en las siguientes: todos contra todos en cada grupo, enfrentándose en la final los respectivos campeones de cada uno. El Kilmarnock escocés se haría con el primer puesto del que compartía junto al Burnley inglés, el Olympique de Niza, los locales del New York Americans, el Bayern de Munich y el Glenavon irlandés, tras acabar invicto después de sumar cuatro victorias y un empate (frente al conjunto francés). Su rival en la final, como campeón del otro grupo, iba a ser Bangú, conjunto brasileño que también sumó cuatro victorias (frente a la Sampdoria de Génova, Sporting de Lisboa, Rapid de Viena y Crvena Zvezda de Belgrado) y un empate (con el Norrköping sueco). El Bangú inscribió su nombre como primer campeón de la ISL al derrotar por 2-0 en la final al Kilmarnock.

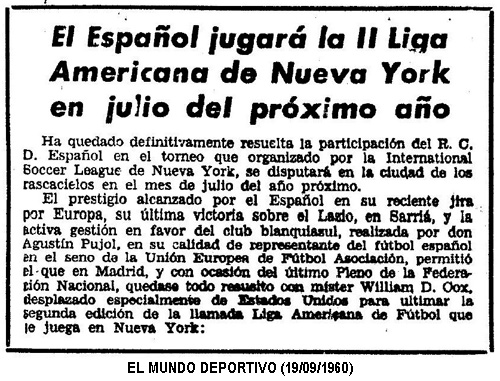

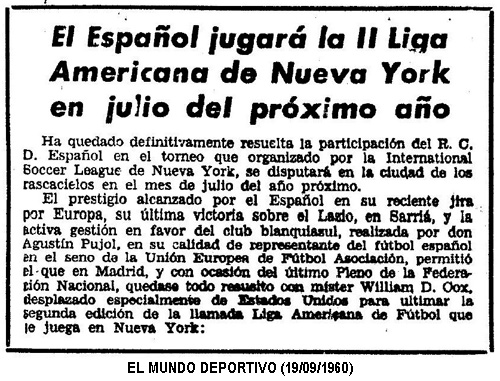

La ausencia de representación del fútbol español en esa primera edición, en la que sí había presencia del balompié de otras potencias europeas, se subsanó para la siguiente con gran antelación, quedando comprometida la participación del R.C.D. Español de Barcelona tras viajar a España el propio William Cox.

II (1961):

Tomarían parte en esta segunda edición de la ISL correspondiente al año 1961, dieciséis equipos. El Everton se proclamó campeón del primer grupo con gran autoridad, ganándose el derecho a disputar la final tras sumar seis victorias y un empate frente al conjunto de rivales que componían el Bangú, el New York Americans y el Kilmarnock (que repetían del año anterior) junto a Karlsruhe alemán, Concordia de Montreal, Dinamo de Bucarest y Besiktas turco.

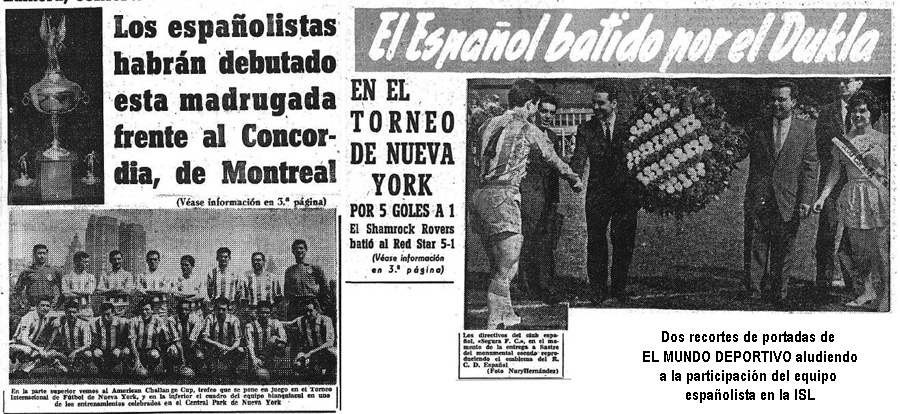

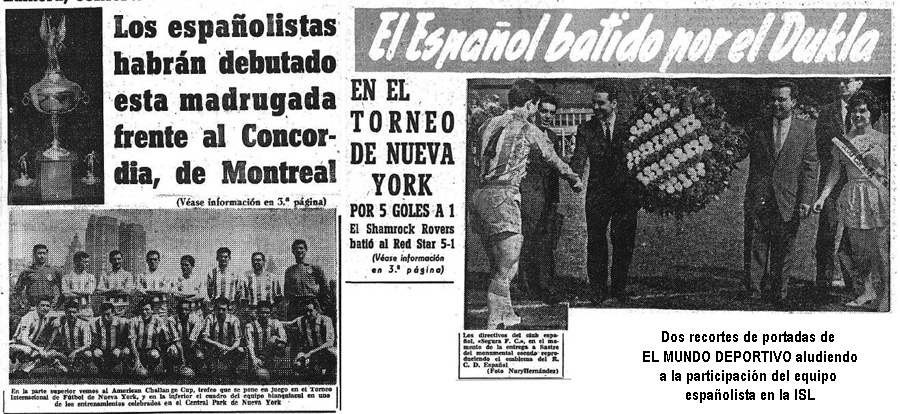

Terminada la competición en el primer grupo, y con los ingleses de Liverpool esperando rival, darían inicio en julio de 1961 los enfrentamientos del segundo. Es de destacar que los canadienses del Concordia tomaron parte de nuevo en este segundo grupo. De hecho, el conjunto españolista debutaría el 4 julio en el Molson Stadium de Montreal frente al conjunto local del Concordia, empatando a un gol, anotando el blanquiazul Camps (7′) en la 1ª parte. Los españoles sufrieron en la continuación la lesión de Peter.

Dos días más tarde llegaría su segundo partido, de nuevo en Montreal, en esta ocasión contra el Mónaco, con victoria españolista por 3-1, con goles de Sastre (6′), Carranza (28′) tras pase de Barberá e Indio (30′). El gol del honor monegasco llegó tras un malentendido entre el portero Visa y Argilés.

Para el tercer partido se desplazarían los periquitos hasta New York, donde en el Polo Grounds (estadio de béisbol de los Gigantes de New York) vencerían al Shamrock Rovers irlandés por 4-1, con goles de Indio (2, ambos en la 1ª parte) y Carranza (en la 2ª mitad puso el 3-0 en el marcador), antes de que acortasen distancia los británicos, que se anotaron en propia puerta el 4-1 definitivo.

El cuarto encuentro llegaría el 12 de julio en el mismo escenario neoyorkino, contra el Estrella Roja de Belgrado, quien cortó de raíz la buena marcha de los entonces discípulos de Zamora al aplastarlos por un contundente 7-2 (3-1 al descanso).

El 16 de julio, de nuevo en el Polo Grounds, la derrota por 5-1 frente al Dukla de Praga, pese a adelantarse en el marcador con un gol de Indio y de llegarse con 1-1 al descanso, alejó al conjunto españolista de toda opción de clasificación para la final.

Ya sin posibilidades llegaría la derrota por 3-0 frente al Rapid de Viena el 23, antes de poner fin a la participación con el séptimo y último partido frente a los israelitas del Petah Tikvah el 27 de julio, con triunfo españolista por 4-1 (3-1 al descanso), goles anotados por Carranza (2), Sastre y Camps, ambos disputados de nuevo en el Polo Grounds de New York.

El Español concluyó pues su participación clasificándose en quinto lugar de su grupo, empatado a 7 puntos con el Estrella Roja tras acumular tres victorias, tres derrotas y un empate.

Todavía, antes de cruzar el charco de vuelta a casa y al margen de la ISL, el 29 los españolistas viajarían hasta Chicago para disputar un partido amistoso extra en el estadio Soldier Field, con derrota por 5-4 ante el Rapid de Viena.

En la final de esta segunda edición de 1961, con su gran estrella Jelinek al frente, el Dukla de Praga vencería al Everton de manera concluyente proclamándose campeón. Jugándose en esta ocasión a doble partido, los checos ganarían ambos con unos marcadores de 7-2 y 2-0.

III (1962):

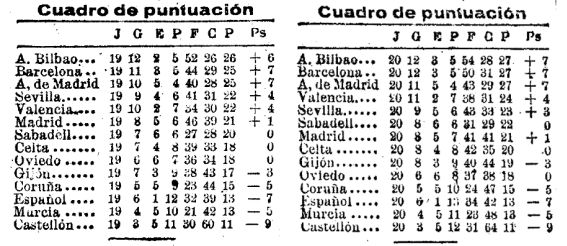

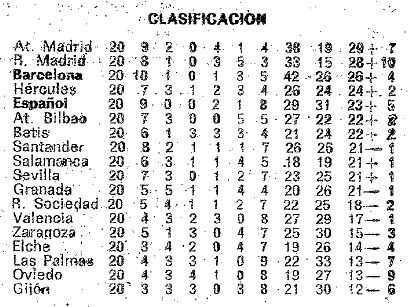

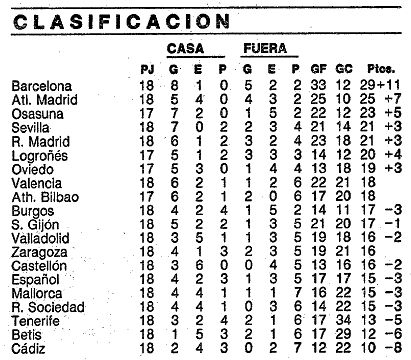

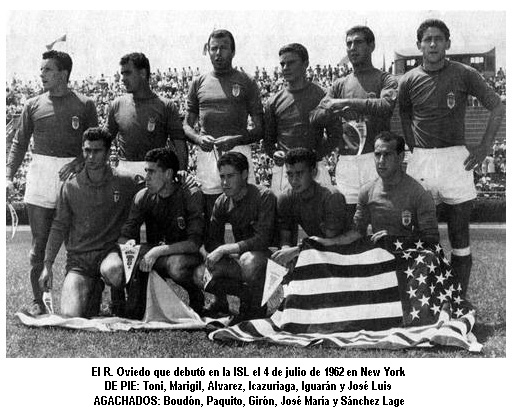

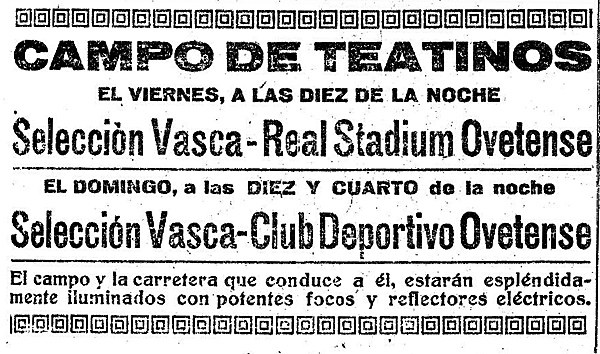

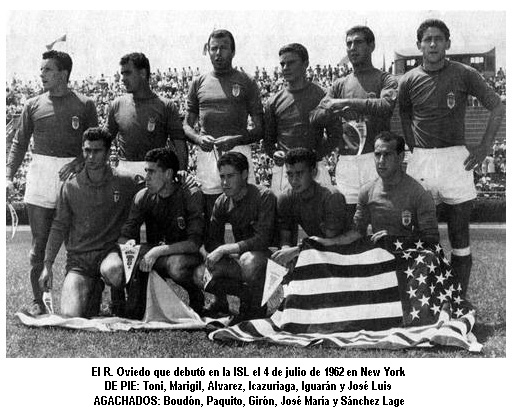

En esta tercera edición de 1962 el fútbol español iba a estar representado por el R. Oviedo, un equipo que vivía años dorados en cuyas filas destacaban futbolistas como Toni, Marigil, Iguarán, Paquito, Sánchez Lage o José María, que iniciaba con esta especie de pretemporada en Estados Unidos una campaña que iba a resultar tremendamente exitosa, pues la liga 1962/63 la cerrarían ocupando la tercera plaza de la clasificación tras R. Madrid y At. Madrid.

Los azules quedaron encuadrados en el grupo II junto al Elfsborg sueco, los portugueses de Os Belenenses, el Wiener austriaco, el MTK de Budapest y el Panathinaikos griego. El grupo I estaba formado por el América de Río de Janeiro, el Hadjuk Split yugoslavo, el Guadalajara de México, el Reutlingen alemán (cuyo jugador Karl Bögelein sería declarado MVP de la competición) los escoceses del Dundee y el Palermo como representante italiano.

No puede decirse que la suerte acompañase a los oviedistas durante todo el torneo, ni en cuanto a lesiones ni a goles recibidos en los minutos finales, pues ya en el primer encuentro disputado en New York el 4 de julio frente al Elfsborg, Álvarez sufrió una luxación de clavícula en la primera parte que le obligaría a regresar a España y su sustituto -Larrea- se dislocó un codo cuando llevaba pocos minutos en el campo, teniendo que jugar los carbayones 50 minutos con un hombre menos, circunstancia que influyó para que el cómodo 2-0 con el que vencían al descanso (José Luis y Girón fueron los autores de los goles) se convirtiese en un empate final a dos tantos.

Cuatro días después llegaría el enfrentamiento contra Os Belenenses. Junto a Manhattan, en el Downing Stadium de Randall’s Island, un gol en cada tiempo colocó en el marcador final un 2-0 a favor de los portugueses.

El día 15 tocaba jugar contra el equipo austriaco de nuevo en New York. Pese a que los oviedistas se mostraron superiores y se fueron al descanso venciendo merced a un tanto logrado por Girón, el Wiener lograría sumar un punto al empatar cuando faltaban dos minutos para que concluyese el encuentro.

El 21 de julio el equipo se desplazó hasta Chicago para medirse al MTK, ante las espectaculares columnas dóricas que destacaban entonces en el mítico Soldier Field. Pese a la muy buena imagen mostrada por un R. Oviedo que se fue al descanso ganando 2-1 tras marcar por partida doble el argentino Sánchez Lage, los húngaros remontaron y terminaron venciendo por 3-2.

El mal sabor de boca que había quedado tras esa derrota pudo mitigarse en parte al día siguiente ya que se había organizado otro encuentro entre los mismos contendientes, esta vez al margen de la competición oficial. Se enfrentaron esta vez en Milwaukee y se repitió el marcador de 3-2 (1-1 al descanso) pero en esta ocasión a favor de los asturianos, con goles de Alcorta, Iguarán y León.

Se regresó a New York para poner punto final a la participación en el torneo empatando 2-2 con el Panathinaikos.

Además de la experiencia vivida en una competición en la que sumaron tres empates y dos derrotas y que ganó el América brasileño -campeón del grupo A- tras derrotar al del B, Os Belenenses, por un global de 3-1 (2-1 y 1-0 en una final disputada, como era ya costumbre, a dos encuentros), el conjunto oviedista se traería a España algo más por cuanto fichó al brasileño Livinho, cuyo juego en las filas de Os Belenenses había causado sensación, pero que en Oviedo no cumpliría las expectativas creadas.

En esta tercera edición comenzó a disputarse la American Challenge Cup para determinar al campeón de campeones, midiéndose los vencedores de la edición terminada y de la del año anterior. Los checos del Dukla de Praga, triunfadores en 1961, se alzaron con esta primera edición tras vencer a doble partido al América por un global de 3-2 (1-1 y 2-1).

IV (1963):

Catorce conjuntos componían el cartel de la cuarta edición de la ISL, la correspondiente al año 1963. En el primer grupo resultaría vencedor el equipo inglés del West Ham United, tras sumar tres victorias, dos empates y una derrota en sus enfrentamientos con sus rivales en el mismo, que eran el Mantova italiano, el Kilmarnock escocés, el Recife brasileño, el Preussen Munster alemán, los mexicanos del Deportivo Oro y los franceses del Valenciennes.

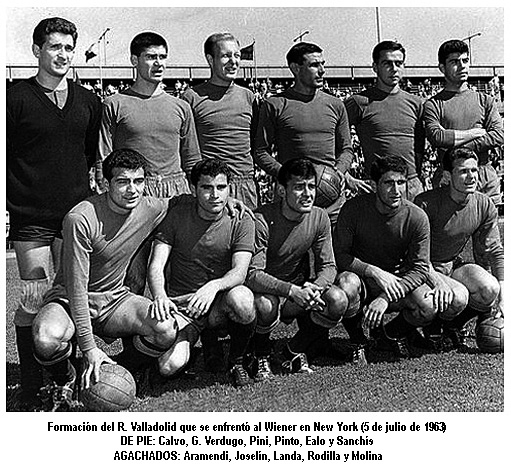

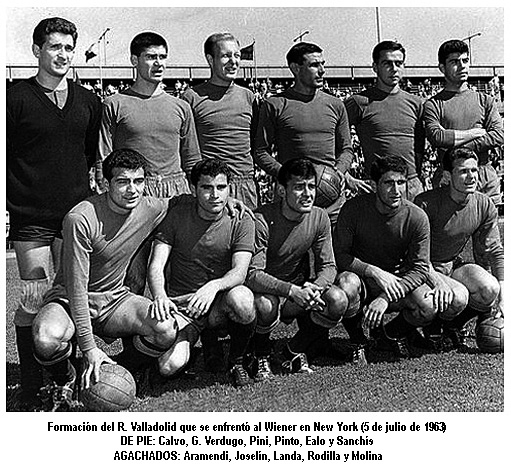

La representación española correspondió en esta edición al R. Valladolid, equipo revelación de la temporada recientemente finalizada en nuestro país al terminar el campeonato liguero en cuarto lugar, empatado a puntos con el tercero, el R. Oviedo. Era el equipo de los Calvo, Pinto, G. Verdugo, Pini, Sanchís, Aramendi, Rodilla o Molina. Quedó encuadrado en el grupo II y debutó en la ISL cayendo derrotado ante el Wiener austriaco, que batió a los vallisoletanos por 1-0 el 5 de julio en un encuentro disputado en New York.

El día 11 el Dinamo de Zagreb derrotó a los españoles por 5-2 (4-1 al descanso) en Chicago. El yugoslavo Dravkoraus anotó 4 tantos en menos de media hora dejando sentenciado el encuentro. Rodilla y Domínguez, uno en cada tiempo, marcaron para el R. Valladolid.

El 14, en Chicopee (Massachussets), tercera derrota consecutiva, esta vez por 5-1 ante los polacos del Gornik Zabrze (3-0 al descanso).

La primera victoria de los castellanos llegó el 18 de julio en New York ante el Ujpest Dosza. Se adelantaron los húngaros, dándole vuelta al marcador Rodilla con dos tantos (24′ y 67′).

Después vino el empate a dos tantos frente a Os Belenenses el día 21, de nuevo en New York, resultado que ya figuraba en el marcador al descanso. Marcaron los goles blanquivioletas Domínguez y Rodilla.

El 25 pusieron punto final a su participación venciendo por 2-1 a los suecos del Halsinborg en New York, con lo que los españoles terminaron en la sexta posición de su grupo (empatados a 5 puntos con Os Belenenses, merced a sus dos triunfos, un empate y tres derrotas), relegando a los nórdicos a la última plaza. Aramendi abrió el marcador y al descanso se llegó con el resultado de 2-0 tras anotarse en propia puerta un rival.

El Gornik Zabrze se proclamó vencedor de este grupo (sumó cuatro victorias, un empate y una derrota), clasificándose por consiguiente para una final en la que sería derrotado por el West Ham por un apretado resultado global de 2-1 (1-1 y 1-0 en los dos encuentros que disputaron).

Pero los británicos del West Ham, que contaban en sus filas con una figura como Bobby Moore (MVP de esta edición), no podrían arrebatarle la American Challenge Cup al vigente vencedor, el Dukla de Praga, quien revalidaría el título no sin dificultades (1-0 y 1-1 fueron los resultados de sus enfrentamientos).

V (1964):

Las ediciones de 1964 y 1965 redujeron el número de participantes y no contaron con el concurso de equipos españoles. En la de 1964 llegaron a la final el Werder Bremen alemán (cuyo jugador Zebrowski sería nombrado MVP del torneo) y el Zaglebie Sosnowiec polaco, proclamándose vencedor este último al derrotar en los dos encuentros al Werder Bremen por 4-0 y 1-0. Los germanos se habían medido al Heart escocés, los italianos del Vicenza, el Blakburn Rovers inglés y los brasileños del Bahia. Junto al representante de Polonia habían conformado el grupo II el Schwechater austriaco, el Estrella Roja de Belgrado, los portugueses del Vitoria de Guimaraes y el AEK de Atenas.

Como triunfador de esta edición, el Zaglebie jugaría contra el Dukla de Praga por la American Challenge Cup, conservando los checos de nuevo el título al vencer por un global de 4 goles a 2 (3-1 y 1-1).

VI (1965):

La sexta edición, la de 1965, iba a ser la última. Los New York Americans se alzaron con el primer puesto del grupo I, en el que estaban con ellos la Portuguesa de Brasil, el Varese italiano, el Munich 1860 y el West Ham United inglés. En el II, el Polonia Bytom terminó primero por delante del Ferencvaros húngaro, el West Bromwich Albion inglés y el Kilmarnock escocés, conjunto que participaba por cuarta vez en la ISL, más que ningún otro. Los polacos harían pleno tras derrotar en la final al conjunto local del New York Americans (3-0 y 2-1) y después, impedir que el Dukla de Praga revalidase por cuarta vez la American Challenge Cup derrotándoles por 3-1 (2-0 y 1-1). Sólo se quedarán sin el título de MVP de la competición, que se quedó en casa al ir a parar a manos de Schwart, de los New Yorkers.

El seguimiento en las seis ediciones debió ser considerado un éxito por los organizadores y, con el objetivo cumplido, tres años después nació la NORTH AMERICAN SOCCER LEAGUE (NASL), una liga profesional de fútbol con equipos de los Estados Unidos y Canadá que, con el tirón de grandes futbolistas, la mayoría en el ocaso de sus carreras, especialmente Pelé en el Cosmos, funcionaría desde 1968 hasta 1984.

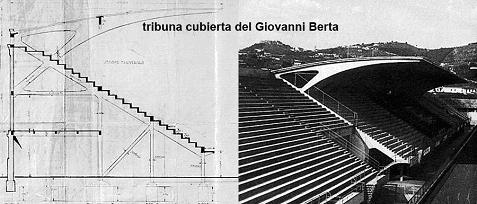

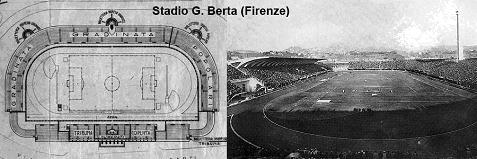

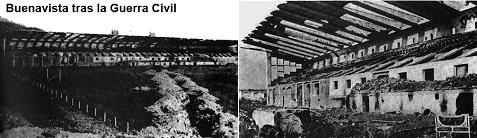

Dicha tribuna sería conocida por el nombre de su creador Sánchez del Río, un adelantado a su tiempo en el uso del hormigón armado, responsable de lo que era una obra sin precedentes (el contemporáneo estadio de Florencia también contaba con una visera sin columnas en su grada principal, pero de menor tamaño) y que desde el primer día se convirtió en la seña de identidad del que se llamó Estadio de Buenavista.

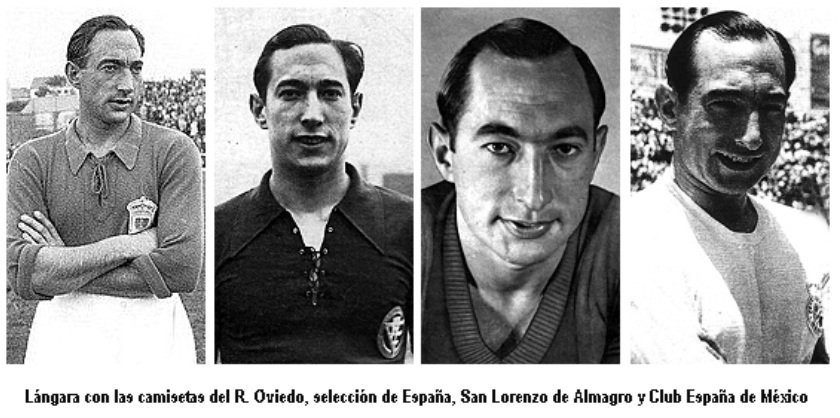

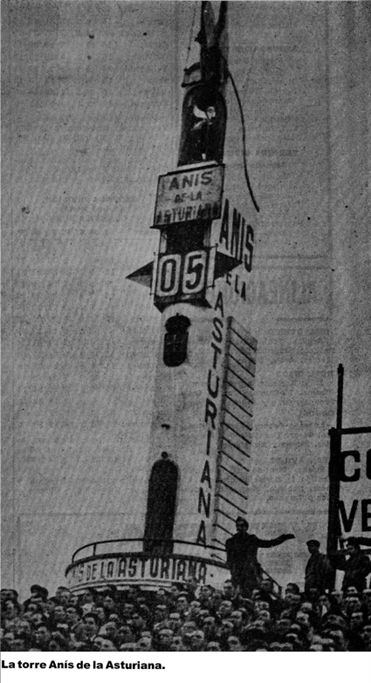

Dicha tribuna sería conocida por el nombre de su creador Sánchez del Río, un adelantado a su tiempo en el uso del hormigón armado, responsable de lo que era una obra sin precedentes (el contemporáneo estadio de Florencia también contaba con una visera sin columnas en su grada principal, pero de menor tamaño) y que desde el primer día se convirtió en la seña de identidad del que se llamó Estadio de Buenavista. Como operario encargado del funcionamiento del marcador, poniendo y quitando las tablas con los números, a medida que se iban marcando los goles durante los partidos, estaba un peculiar personaje al que todos conocían como Garrotín. Dada la gran capacidad goleadora de la Delantera Eléctrica del equipo oviedista en aquella época (Casuco, Gallart, Lángara, Herrerita y Emilín eran sus integrantes), que tuviese que trabajar a destajo colocando tablas con cifras elevadas era habitual. Desde la primera vez que tuvo que colocar el guarismo cinco a los espectadores les llamó la atención pues resultaba evidente que tenía un trazo defectuoso. Los comentarios iniciales sobre lo feo que era ese número cinco, sobre lo mal pintado que estaba, dieron paso a que la peculiar socarronería ovetense pronto se refiriese a él como el número que parecía tener una joroba. Al asturianizarse el nombre, lo que en otros lugares de España se hubiese llamado el (número) jorobado, en la capital asturiana se bautizó como el Jorobu. Así, cada vez que los locales marcaban el quinto gol en un partido, se festejaba con especial regocijo que saliese el Jorobu.

Como operario encargado del funcionamiento del marcador, poniendo y quitando las tablas con los números, a medida que se iban marcando los goles durante los partidos, estaba un peculiar personaje al que todos conocían como Garrotín. Dada la gran capacidad goleadora de la Delantera Eléctrica del equipo oviedista en aquella época (Casuco, Gallart, Lángara, Herrerita y Emilín eran sus integrantes), que tuviese que trabajar a destajo colocando tablas con cifras elevadas era habitual. Desde la primera vez que tuvo que colocar el guarismo cinco a los espectadores les llamó la atención pues resultaba evidente que tenía un trazo defectuoso. Los comentarios iniciales sobre lo feo que era ese número cinco, sobre lo mal pintado que estaba, dieron paso a que la peculiar socarronería ovetense pronto se refiriese a él como el número que parecía tener una joroba. Al asturianizarse el nombre, lo que en otros lugares de España se hubiese llamado el (número) jorobado, en la capital asturiana se bautizó como el Jorobu. Así, cada vez que los locales marcaban el quinto gol en un partido, se festejaba con especial regocijo que saliese el Jorobu. Como las goleadas seguían siendo frecuentes gracias a la aparición de una nueva Delantera Eléctrica, para continuar con la tradición el número cinco se alteró a imagen y semejanza de su predecesor, esta vez adrede. Así, cuando el Real Oviedo llevaba anotados cuatro goles, el público pedía uno más para poder decir que había salido el Jorobu, algo que ha llegado hasta nuestros días, pese a que la tecnología ha hecho que los actuales marcadores en los estadios nada tengan que ver con el que manejaba Garrotín. Si bien los tiempos actuales son diametralmente distintos a aquellos en los que se anotaban muchos más goles, hoy en día se sigue diciendo cuando un equipo marca el quinto gol en un partido, que ha salido el Jorobu.

Como las goleadas seguían siendo frecuentes gracias a la aparición de una nueva Delantera Eléctrica, para continuar con la tradición el número cinco se alteró a imagen y semejanza de su predecesor, esta vez adrede. Así, cuando el Real Oviedo llevaba anotados cuatro goles, el público pedía uno más para poder decir que había salido el Jorobu, algo que ha llegado hasta nuestros días, pese a que la tecnología ha hecho que los actuales marcadores en los estadios nada tengan que ver con el que manejaba Garrotín. Si bien los tiempos actuales son diametralmente distintos a aquellos en los que se anotaban muchos más goles, hoy en día se sigue diciendo cuando un equipo marca el quinto gol en un partido, que ha salido el Jorobu.

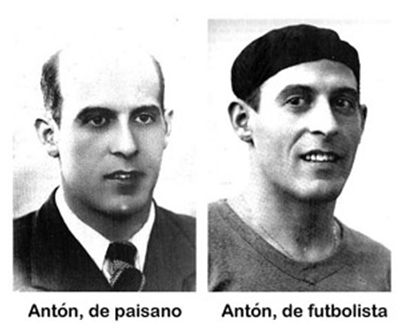

Con Antón entusiasmado ante la posibilidad que se le planteaba de marcharse a jugar a la capital de España, era su familia quien menos apoyaba la opción, temerosa de las nocivas consecuencias que la vida madrileña pudiese causar en quien, pese al aspecto que le confería su temprana alopecia (motivo por el cual empezó a jugar con la cabeza cubierta con una boina), era un joven muchacho. Su padre siempre había sido contrario a que sus hijos fuesen futbolistas, con lo que menos aún le gustaba la idea de que para ello se marchase de casa.

Con Antón entusiasmado ante la posibilidad que se le planteaba de marcharse a jugar a la capital de España, era su familia quien menos apoyaba la opción, temerosa de las nocivas consecuencias que la vida madrileña pudiese causar en quien, pese al aspecto que le confería su temprana alopecia (motivo por el cual empezó a jugar con la cabeza cubierta con una boina), era un joven muchacho. Su padre siempre había sido contrario a que sus hijos fuesen futbolistas, con lo que menos aún le gustaba la idea de que para ello se marchase de casa. Probablemente el chivatazo de su hermano al secretario de la entidad sirvió para abortar una operación que, quizás, hubiese convertido al veloz extremo derecha de potente disparo al que llamaban «el otro Lángara» o «el rompe-redes» —en más de una ocasión rompió la red de la portería al anotar un tanto, obligando al colegiado a realizar la oportuna comprobación—, que ocultaba su calvicie bajo una boina, en figura del fútbol español defendiendo la camiseta blanca del equipo merengue y no la azul del carbayón, con quien haría historia durante más de una década.

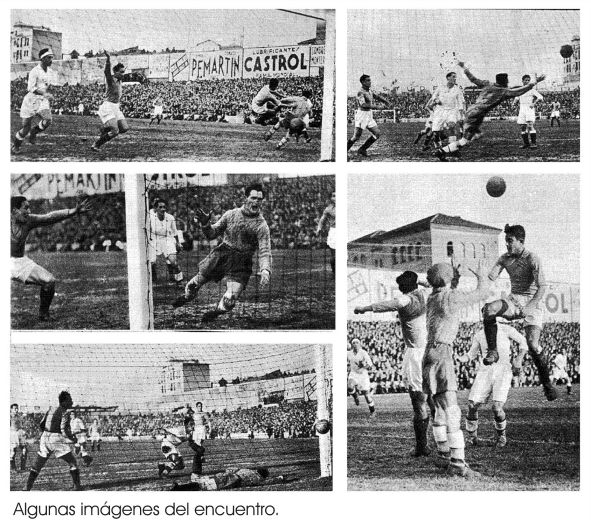

Probablemente el chivatazo de su hermano al secretario de la entidad sirvió para abortar una operación que, quizás, hubiese convertido al veloz extremo derecha de potente disparo al que llamaban «el otro Lángara» o «el rompe-redes» —en más de una ocasión rompió la red de la portería al anotar un tanto, obligando al colegiado a realizar la oportuna comprobación—, que ocultaba su calvicie bajo una boina, en figura del fútbol español defendiendo la camiseta blanca del equipo merengue y no la azul del carbayón, con quien haría historia durante más de una década. En la segunda mitad las tornas cambiaron y Lángara, a pase de Gallart, remató espléndidamente un balón marcando el gol que acortaba distancias en el minuto 60. Quien podía ser en aquella época el mejor delantero centro del fútbol mundial ya estaba consagrado, pero por si alguien todavía albergaba alguna duda sobre su valía, la belleza de aquel tanto sirvió para disiparlas, hasta el punto de que el diario ABC le dedicó una reseña especial. En el 67 Casuco batió al húngaro Alberty de nuevo y colocó un inquietante para los locales 3-2 en el tanteador. La pelea entre la mítica pareja defensiva del Madrid y la famosa “delantera eléctrica” de los azules —probablemente la mejor línea atacante del país en aquel momento— estaba siendo grandiosa..

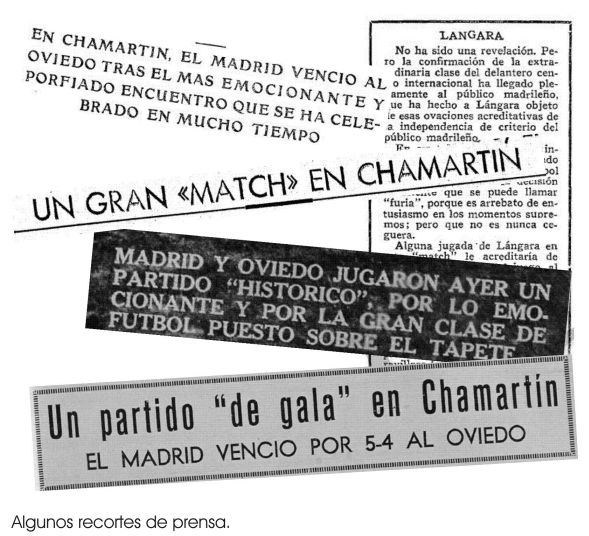

En la segunda mitad las tornas cambiaron y Lángara, a pase de Gallart, remató espléndidamente un balón marcando el gol que acortaba distancias en el minuto 60. Quien podía ser en aquella época el mejor delantero centro del fútbol mundial ya estaba consagrado, pero por si alguien todavía albergaba alguna duda sobre su valía, la belleza de aquel tanto sirvió para disiparlas, hasta el punto de que el diario ABC le dedicó una reseña especial. En el 67 Casuco batió al húngaro Alberty de nuevo y colocó un inquietante para los locales 3-2 en el tanteador. La pelea entre la mítica pareja defensiva del Madrid y la famosa “delantera eléctrica” de los azules —probablemente la mejor línea atacante del país en aquel momento— estaba siendo grandiosa.. Los periódicos no dudaron en utilizar calificativos como memorable, histórico o épico a la hora de describir lo sucedido.

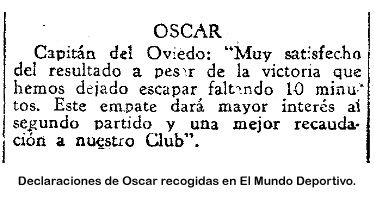

Los periódicos no dudaron en utilizar calificativos como memorable, histórico o épico a la hora de describir lo sucedido. Al final el título se iría para Bilbao, terminando el Madrid segundo y el Oviedo tercero. Ambos serían los máximos goleadores de aquella Liga (63 tantos anotó el Oviedo y 62 el Madrid). Ninguno podría saborear las mieles del que sería último campeonato antes del estallido de la Guerra Civil, pero les quedaría el recuerdo de haber protagonizado una tarde memorable.

Al final el título se iría para Bilbao, terminando el Madrid segundo y el Oviedo tercero. Ambos serían los máximos goleadores de aquella Liga (63 tantos anotó el Oviedo y 62 el Madrid). Ninguno podría saborear las mieles del que sería último campeonato antes del estallido de la Guerra Civil, pero les quedaría el recuerdo de haber protagonizado una tarde memorable.

Aquel muchacho que abandonó su pueblo de Andoain con 18 años para hacer una prueba con el Real Oviedo a finales de 1930, causando sensación por la potencia de sus disparos, que convenció sin la menor duda al entonces entrenador de los azules, el irlandés Patricio O’Connell (afirmó al poco de verlo en acción que era “un diamante en bruto”), es conocido por las generaciones posteriores que, pese a no haberle visto jugar, saben de sus hazañas, repetidas boca a boca por los aficionados ovetenses de generación en generación, consolidando su figura como la de un mito.

Aquel muchacho que abandonó su pueblo de Andoain con 18 años para hacer una prueba con el Real Oviedo a finales de 1930, causando sensación por la potencia de sus disparos, que convenció sin la menor duda al entonces entrenador de los azules, el irlandés Patricio O’Connell (afirmó al poco de verlo en acción que era “un diamante en bruto”), es conocido por las generaciones posteriores que, pese a no haberle visto jugar, saben de sus hazañas, repetidas boca a boca por los aficionados ovetenses de generación en generación, consolidando su figura como la de un mito.

FOTOGRAFÍAS: La Nueva España

FOTOGRAFÍAS: La Nueva España

La victoria del Oviedo en Valencia por 0-4 en la Liga siguiente, certificando la superioridad del conjunto azul en aquella época, lejos de suponer una venganza deportiva supuso aumentar el lamento por la ocasión perdida de haber disputar una final copera.

La victoria del Oviedo en Valencia por 0-4 en la Liga siguiente, certificando la superioridad del conjunto azul en aquella época, lejos de suponer una venganza deportiva supuso aumentar el lamento por la ocasión perdida de haber disputar una final copera.