Los comienzos del fútbol en Honduras 1908-1921

Introducción

Durante los años de estudio, el Estado hondureño fue un cautivo del enclave bananero, debido a que compañías bananeras como la Cuyamel Fruit y la United Fruit, utilizaron su debilidad y la de la oligarquía hondureña, por medio de la corrupción, el chantaje y las presiones económicas, para que tanto la política como la política económica les apoyara sus intereses y necesidades (Arancibia, 2001: 41, Laínez y Meza, 1974: 188-217, Posas y del Cid, 1983: 20-123). En Honduras durante los tres primeros decenios del siglo XX prevaleció la inestabilidad política, la cual se expresó por medio de insurrecciones militares o levantamientos armados, liderados por caudillos o bandos políticos ligados a los grupos de poder. Esta inestabilidad política influirá en la poca promoción estatal en las diversiones modernas y en el deporte como agentes de morigeración, civilización y modernización de las costumbres de los sectores populares, y en general en su control social a nivel nacional. Lo cual se comprobará en este artículo.

Sin embargo, en la historia de la enseñanza de la educación física en Honduras durante el período de 1876 a 1934, ocurre el fortalecimiento de la educación física en el sistema escolarizado. En 1891 se suspende la clase de Nociones de Calistenia que era estructurada como la clase de educación física llamada en ese momento como calistenia, la cual se impartía de manera alternativa para los primeros tres grados (primero, segundo y tercero). En 1906 el profesor Pedro Nufio funda en la ciudad de Tegucigalpa la Escuela Normal de Señoritas, donde se comienza a impartir por primera vez la clase de educación física (Educación Física en Honduras, 2018). Sobre el origen del balompié en Honduras se tiene la versión postulada por René Iván Rodríguez, que indica que el balompié fue introducido a Honduras a finales del siglo XIX. Fundamentado en el diario de la familia francesa Ustáritz, que vivía en Puerto Cortés en 1896, Rodríguez afirma que fue don Julio Ustáritz quien llevó el fútbol al país ese mismo año. Don Julio iba junto a un grupo de marineros franceses e ingleses, quienes traían balones y uniformes de fútbol. En sus ratos de ocio, los marineros jugaban al fútbol en los solares baldíos cercanos al puerto. Los trabajadores hondureños —quienes en su mayoría provenían del pueblo vecino de Tulián—, se entretenían viendo jugar a los europeos, y a los pocos días, éstos últimos invitaron a los obreros hondureños a jugar contra ellos. En poco tiempo los jugadores hondureños aprendieron el deporte, el cual se propagó por toda la costa caribeña. Para el caso de la capital, Tegucigalpa, el fútbol llegó en el año de1906 por el profesor Dr. Manuel Saravia, de origen guatemalteco, quien fue contratado por el gobierno para trabajar en la Escuela Normal de Varones. En 1912, se estableció en Tegucigalpa el Club Deportivo Olimpia que se transformaría en el más laureado y seguido del país (Enciclopedia Multimedia Honduras Nuestro País, 1999: 1, Alabarces, 2018: 143-144).

Artículo

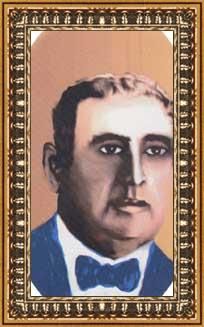

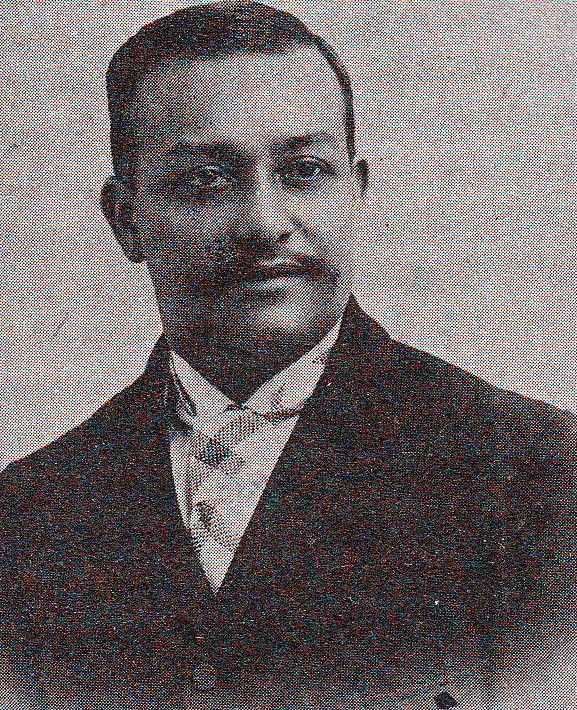

Con respecto a los comienzos del fútbol, se sabe que para que el jueves 6 de agosto de 1908, el Dr. Manuel Saravia en compañía de varios de sus estudiantes de la Escuela Normal capitalina, realizaron en un campo cercano a Guacerique, en Tegucigalpa, varios partidos de balompié (La Prensa, viernes 7 de agosto de 1908: 3).

Dr. Manuel Saravia.

Foto propiedad del Dr. Jorge Alberto Amaya Banegas.

Pasaran seis años hasta que se vuelva a tener noticias de la práctica del fútbol. Esto se debe a que Honduras a principios del siglo XX era azotada por los efectos de la guerra civil con las consecuentes enormes pérdidas humanas y materiales. Lo que hizo que el Estado hondureño tuviera una participación exigua en la promoción del balompié. Hacia finales de julio de 1914, varios estudiantes habían fundado un club balompédico. El lugar donde funcionaba era el antes citado, y todas las tardes realizaban partidos que eran la distracción preferida de los paseantes que llegaban por aquel lugar. Dado que algunos niños se mezclaban entre los jugadores, se le recomendaba a la policía que los hiciera permanecer aislados, para así evitar que sufrieran graves golpes (El Nuevo Tiempo, martes 21 de julio de 1914: 2).

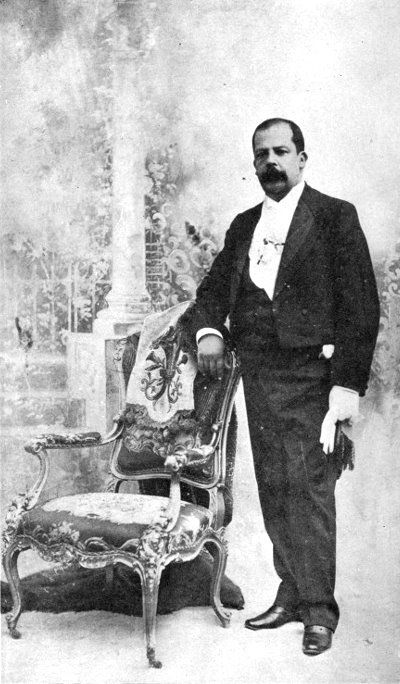

El nulo apoyo estatal y la inconstancia en la práctica deportiva hizo que pasaran tres años sin conocerse nada de la ejecución del fútbol. Para los jóvenes de la burguesía tegucigalpense la práctica del balompié era vista como un acto social donde no existía el entrenamiento, la constancia y la disciplina. En los primeros días de agosto de 1917, se conocía que ya no se reunía el grupo de jóvenes entusiastas que formaban la sociedad deportiva Sporting Club (El Cronista, miércoles 1 de agosto de 1917: 3). Empero, a finales de ese mes se conocía que estos deportistas practicaban el balompié en La Isla, Tegucigalpa (El Cronista, viernes 30 de agosto de 1917: 3). Para el domingo 2 de diciembre de 1917 se llevó a cabo un partido entre los equipos del Sporting Club y del Honduras Athletic. Los nombres de los integrantes de la primera asociación deportiva eran los siguientes: Goal Keeper: Alberto Erazo. Forwards: Arístides Girón, H. A. Medrano, Francisco H. Guerrero y, Donaldo. Sánchez, Francisco. Halfs-Backs: Héctor Pineda, J.A. Santos. Jorge Smart y Salvador Colindres. Backs: Dr. Ricardo Aguilar y Fernando A. Pérez. Referee: Henry Walter. Linesmen: Hans Wenzel y Jesús Amador (El Cronista, sábado 1 de diciembre de 1917: 3).

El partido lo ganó el Honduras Athletic el cual estaba integrado por: Capitán: Ángel G. Sandoval. Goal Keepers: Lolis Ch. Bennett, Luis Cárdenas y Ángel G. Sandoval. Forwards: Héctor Pineda U., Carlos Noren, Ramón Maradiaga y Alejandro Lara. Half-backs: Manuel López, David Sandoval y Daniel Bustillo. Back: Policarpo Rodríguez. Los integrantes de esta asociación deportiva eran estudiantes escolares, y debido a que era fin de año y época de vacaciones, la mayor parte de ellos viajaban fuera de la capital, quedando solamente la Directiva que se encargaría de hacer los pedidos de materiales para organizarlo definitivamente al comenzar de nuevo las clases (El Cronista, lunes 3 de diciembre de 1917: 2).

El 27 de enero de 1918, en el Barrio Abajo, Tegucigalpa, quedó establecido un club con el nombre de Club Deportivo Herrera, en homenaje al ex Presidente don Dionisio de Herrera, dicha asociación deportiva tendría por objeto principal el desarrollo físico de la juventud tegucigalpense (El Nuevo Tiempo, miércoles 30 de enero de 1918: 3). Para el domingo 12 de mayo, los clubes Little Athletic y el Vatterland se disputarían el campeonato de fútbol en La Isla (El Nuevo Tiempo, sábado 11 de mayo de 1918: 2). Pese a esto, no hay información que certifique quien ganó este campeonato. Tres días después el Sporting Club y el Honduras Athletic, celebraron un reñido partido y se disputaron el campeonato. El encuentro concluyó empatado a cero goles. Este encuentro tenía como fin dar realce al festejo del Día del Árbol (El Nuevo Tiempo, jueves 16 de mayo de 1918: 2). El control estatal se evidenció con la presencia de las bandas de los Altos Poderes y de Infantería.

Para el domingo 2 de junio de 1918, llegaron a Tegucigalpa varios deportistas salvadoreños que pretendían jugar con los clubes capitalinos varios partidos de fútbol. Sus nombres eran los siguientes: José Ulloa Morazán, A. E. Guirola, J. E. Alcaine, Alberto Bustamante, Carlos Bustamante, Julio C. Yúdice, Rogelio Chantel, R. Imery, V. Huezo, Benjamín Salinas, J. L. Harrison, S. F. Wrigth y Alejandro Suarez (El Nuevo Tiempo, lunes 3 de junio de 1918: 3). Seis después el Alcalde de Tegucigalpa don Antonio Lardizábal les regaló a los clubes Vatterland y Little Athletic, varios balones de fútbol (El Nuevo Tiempo, lunes 10 de junio de 1918: 3).

A finales de julio del año antes referido se tiene conocimiento de que, en los campos del Hatillo, Tegucigalpa, los clubes Vatterland y Sport Tegucigalpa efectuaron dos partidos (Diario El Cronista, martes 30 de julio de 1918: 3). El 30 de junio en la localidad capitalina de San Juancito se creó el club balompédico denominado Strong-Club; quedando conformada su primera junta directiva de la manera siguiente: Presidente, Leonardo Alvarenga; Vice-Presidente, Gregorio Sauceda; Vocal 1°, Francisco Echeverría; Vocal 2°, Antonio González; Fiscal propietario, Antonio Sauceda; suplente, Antonio Rodríguez; Secretario 1° Francisco Ardón; Secretario 2°, Rafael Montoya; Pro-Secretario, Carlos Cárcamo; y Tesorero, Andrés González h. (El Nuevo Diario, lunes 12 de agosto de 1918: 3).

Para comienzos de setiembre de 1918, la Liga Deportiva de Honduras publicó las Bases y Reglas para la disputa del campeonato de fútbol. En cuanto a las reglas de esta federación, se sabe que, cuando un club deseara formar parte de la Liga, lo manifestaría por escrito al Consejo Supremo; este, previo tramite, aceptara o no la administración del solicitante, comunicando su resolución a las demás corporaciones. Serían condiciones indispensables que un club deberá reunir para su incorporación en la Liga:

1. Que el fin que persiga sea el deporte, en cualquiera de sus manifestaciones.

2. Que fuera de conducta notoriamente moral y de caracterización reconocida.

3. Que tuviera un mes de existencia por lo menos.

4. Que el número de sus miembros no fuera inferior a doce; y

5. Que entre sus miembros no cuente con individuos expulsados de otras asociaciones de su índole.

Cada club asociado enviaría al Consejo Supremo: una copia autorizada de las leyes que lo regirían; una nómina de sus miembros y una del personal de su gobierno, debiendo comunicar al mismo siempre que ocurriera una innovación o se verificara un cambio o supresión.

Para su ingreso debía de pagar una contribución de diez pesos; para su sostenimiento contribuirán mensualmente con la cantidad de diez centavos por cada uno de sus miembros, que hará efectivo dentro de los 15 días subsiguientes al vencimiento del mes.

Cada asociación tendría el derecho de gozar de todos los beneficios que brindara la Federación; de tomar parte en los concursos deportivos y en la disputa de los campeonatos de los juegos; de enviar consultas e interponer demandas ante el Consejo Supremo, y de acreditar Delegados ante la Asamblea General.

Ningún club podría retirarse de la Liga antes de que su decisión fuera aprobada por el Consejo; tampoco podía ser declarado así antes de que transcurrieran treinta días de la fecha de su solicitud. Tampoco podría, separarse mientras existiera un contrato con la Liga o con otra asociación federada, o cuando se haya inscrito en los registros de concursos o concertado desafíos, antes de que estos fueran solucionados.

Era obligación de cada club, evacuar las consultas de que se le hagan y cumplir las penas que se le impusieren. Además, los contendientes se sujetarían al reglamento internacional. Cada partido duraría 90 minutos; si en el partido decisivo resultaba empatado, el mismo podría prorrogarse por 30 minutos más. Al no ser decidido, conservaría el campeonato el que durante la disputa lo hubiera mantenido. El hand comprendería el antebrazo y la mano (El Cronista, lunes 5 de setiembre de 1918: 2).

El 2 de setiembre de 1918, en sesión extraordinaria, tomó posesión la nueva directiva, que dirigiría los destinos de la sociedad deportiva: Sansón Club desde la fecha indicada hasta el 31 de diciembre de ese año. La cual quedó conformada de la siguiente manera: Presidente: Pablo Moncada B. Vicepresidente: José C. Valle. Vocal 1º: Tomás Osorio B. Vocal 2°: Román Barahona. Tesorero: Antonio Salgado E. Secretario 1°: José Ramiro Rodríguez. Secretario 2°: Samuel Da-Costa Gómez. Pro-secretario 1°: Wilfredo Antúnez M. Pro-secretario 2°: Mamerto Santos. Fiscal: Julio C. Zamora (El Cronista, miércoles 11 de setiembre de 1918: 2).

Para el 7 de setiembre del año en mención, el periódico El Cronista dio a conocer los nombres de la nueva junta directiva del Club Sport Tegucigalpa. La cual era la siguiente: Presidente: Francisco Aguilar M. Vicepresidente: Federico Fiallos. Vocal 1°: José María Irías. Vocal 2°: Antonio Galindo. Fiscal: Isidro Soto. Suplente: Vicente Velásquez. Tesorero: Fausto Flores. Suplente: Antonio Maradiaga. Secretario 1°: Luis Fiallos M. Secretario Segundo: Sebastián Reyes O. Pro Secretario 1°: Julio Martínez. Pro Secretario 2°: Pedro Herrera E. También fueron electos como Capitanes de 1° y 2° equipos, los señores: Federico Fiallos y Ramón Colindres respectivamente; y como suplentes: Juan R. Velásquez y Francisco Zavala (El Cronista, sábado 7 de setiembre de 1918: 2).

En la tarde del domingo 8 de setiembre del año citado, se realizó un encuentro deportivo entre el Sporting Club y el Honduras Atletic, el cual terminó en empate a cero (El Cronista, lunes 9 de setiembre de 1918: 3). A finales de octubre se fundó en Choluteca una sociedad deportiva. Sus iniciadores eran los señores don León Leiva y don Felipe Ortiz (Revista Los Sucesos, domingo 27 de octubre de 1918: 11). Choluteca era el punto más lejano a las ciudades cercanas a Tegucigalpa donde el fútbol radicó. Esto se debe a que durante el período liberal, Choluteca adquirió importancia económica por la presencia de una importante colonia de inmigrantes alemanes y era la puerta de entrada al puerto de Amapala en el Golfo de Fonseca (Argueta, 1992; Infante, Fernández, Flores, Márquez y Page, 1993).

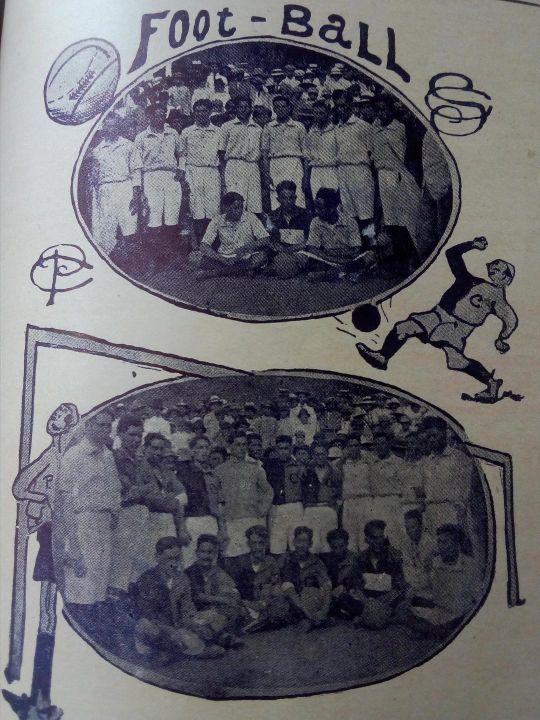

Para el sábado 4 de enero de 1919, El Nuevo Tiempo daba a conocer que, en Choluteca se había fundado un club deportivo (El Nuevo Tiempo, sábado 4 de enero de 1919: 3). Para el 21 de abril se llevó a cabo un partido entre el Club Sport Comayagua y el Club Patria de la Academia Militar. El evento lo conquistó el primero (El Nuevo Tiempo, lunes 21 de abril de 1919: 2). El domingo 27 de abril se efectuó otro partido entre el Sporting Club y el Patria, ganando el encuentro el primero por un marcador de un gol contra cero (Revista Tegucigalpa, 1919: 11-12).

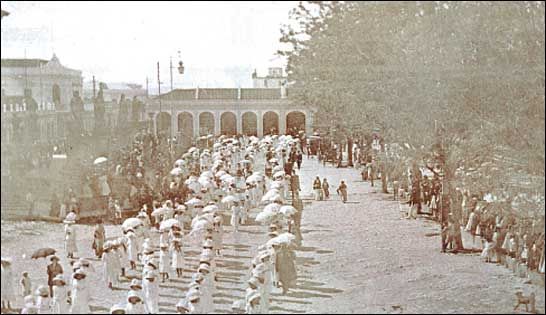

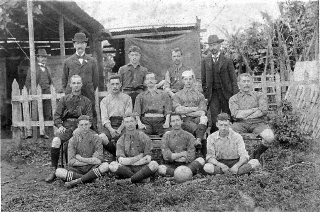

Jugadores del Sporting Club (arriba) y del Club Patria (abajo). Quienes el domingo 27 de abril de 1919 realizaron un partido en La Isla, Tegucigalpa.

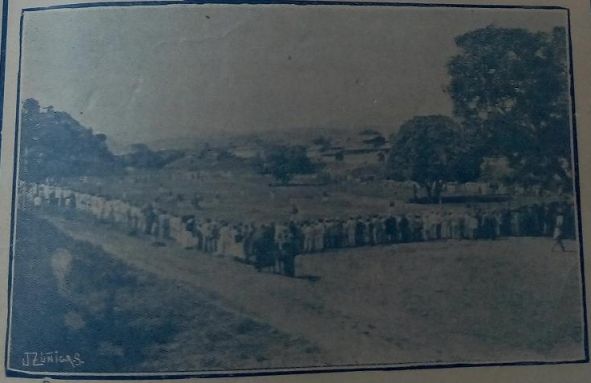

Vista de las personas que presenciaron el partido entre el Club Patria y el Sporting Club.

Para principios de julio de 1921, se sabía de la reanudación de prácticas deportivas en La Bolsa, Tegucigalpa (Diario Excélsior, martes 11 de julio de 1921: 1). Hacia mediados de agosto del año en mención, el Presidente del Comité Central de los Juegos Atléticos Centroamericanos —que se efectuarían en la ciudad de Guatemala— invitó al Gobierno de Honduras, para que el país participara en las competencias deportivas que se realizarían para conmemorar el centenario de la independencia de Centroamérica. Ante esto el Poder Ejecutivo de Honduras nombró los miembros del Comité Nacional de Deportes, en la forma siguiente: Presidente, Profesor de Estado don Luis Landa; Vicepresidente Ingeniero don Pompilio Ortega; Vocales, 1°, 2° y 3° respectivamente, Dr. Ricardo Aguilar, Profesor Enrique Buck y don Rafael Osorio Jirón; y Secretario don Carlos Gutiérrez h. (Diario Excélsior, martes 16 de agosto de 1921: 1).

Unos días más tarde se conocían los nombres de los jugadores del Club de Fútbol Cabañas, que representarían a Honduras en los juegos centroamericanos, los cuales eran los siguientes: Goal Keeper: Ricardo Fernández; Backs: Ricardo Aguilar y Daniel Bustillo; Half Backs: Sergio Durón, Domingo Castro y Alejandro Lara; Forwards: Luis Cárdenas, José Zúñiga Soto, Arturo Santos P., Raúl Durón M. y Antonio Amargos (Diario Excélsior, martes 30 de agosto de 1921: 1).

Con respecto a la participación de los seleccionados hondureños en los juegos centroamericanos de Guatemala de 1921, se tiene que solo obtuvieron el segundo premio de salto con garrocha, el cual recayó en el joven Domingo Castro (Revista Los Sucesos, domingo 2 de octubre de 1921: 1, Urbina: 2001: 216). Los integrantes de la primera selección hondureña de balompié eran: Luis Cruz Bolaños, Ricardo Aguilar, Ricardo Fernández, Adán Boza, Arnold Estrada, Mariano Carazo, Ramón Rodríguez, Julio Cueto, Carlos Matamoros y Esteban Peralta. En el campo de Marte de la ciudad de Guatemala, los balompedistas antes indicados con jugadores en su mayoría estudiantes de la Universidad de San Carlos Borromeo, enfrentaron al equipo local el 14 de septiembre de 1921, el cual le ganó por un marcador de 9 goles a 0 (Fútbol de Honduras. La primera selección. 1997-2017). La nula ayuda estatal a esta selección nacional hizo que tuviera una pobre participación deportiva, lo cual no contribuyó a fomentar un sentimiento de pertenencia nacional.

Conclusión

El fútbol en Honduras según se pudo comprobar, nació en Honduras en 1908, introducido en el sistema educativo por el profesor guatemalteco Dr. Manuel Saravia, en la Escuela Normal de Tegucigalpa. La práctica del balompié fue un espectáculo capitalino, controlado por la burguesía y la clase militar de esa urbe, de Comayagua y de Choluteca. Esto se debe a que en los lugares antes mencionados se ubicaban los principales centros educativos, el capital y la infraestructura necesaria para ejecutar prácticas deportivas. Para los jóvenes de las burguesías antes citadas la práctica del balompié era vista como un acto social donde no existía el entrenamiento, la constancia y la disciplina. Esto explica el hecho de que pasaran varios años sin conocerse nada de la práctica balompédica. Debido a las guerras civiles que azotaron al país durante al período de estudio el Estado hondureño no promocionó al fútbol a un nivel nacional. Esto se demostró en la nula ayuda a la selección de fútbol de 1921, la cual recibió una paliza de su similar guatemalteca, en los Juegos Deportivos Centroamericanos de 1921, lo que no ayudó a fomentar un sentimiento de pertenencia nacional en el país.

Referencias

Periódicos

La Prensa. Viernes 7 de agosto de 1908.

El Nuevo Tiempo. Martes 21 de julio de 1914.

El Cronista. Miércoles 1 de agosto de 1917.

El Cronista. Viernes 30 de agosto de 1917.

El Cronista. Sábado 1 de diciembre de 1917.

El Cronista. Lunes 3 de diciembre de 1917.

El Nuevo Tiempo. Miércoles 30 de enero de 1918.

El Nuevo Tiempo. Sábado 11 de mayo de 1918.

El Nuevo Tiempo. Jueves 16 de mayo de 1918.

El Nuevo Tiempo. Lunes 10 de junio de 1918.

Diario El Cronista. Martes 30 de julio de 1918.

El Nuevo Diario. Lunes 12 de agosto de 1918.

El Cronista. Lunes 5 de setiembre de 1918.

El Cronista. Sábado 7 de setiembre de 1918.

El Cronista. Lunes 9 de setiembre de 1918.

El Cronista. Miércoles 11 de setiembre de 1918.

El Nuevo Tiempo. Sábado 4 de enero de 1919.

El Nuevo Tiempo. Lunes 21 de abril de 1919.

Diario Excélsior. Martes 11 de julio de 1921.

Diario Excélsior. Martes 16 de agosto de 1921.

Diario Excélsior. Martes 30 de agosto de 1921.

Libros impresos

Alabarces, P. (2018). Historia mínima del fútbol en América Latina. México D.F.: El Colegio de México.

Arancibia, J. (2001). Honduras: ¿Un Estado nacional? Tegucigalpa: Editorial Guaymuras.

Argueta, M. (1992). Los alemanes en Honduras: datos para su estudio. Tegucigalpa: Centro de Documentación de Honduras.

Infante, S., Fernández, M., Flores, S., Márquez, J. y Page, L. (1993). Los alemanes en el sur: 1900-1947. Tegucigalpa: Editorial Universitaria.

Posas, M. y del Cid. R. (1983). La construcción del sector público y del estado nacional en Honduras (1876-1979). San José: EDUCA.

Urbina, C. (2001). Costa Rica y el Deporte 1873- 1921. Un estudio acerca del origen del fútbol y la construcción de un deporte nacional. Heredia: EUNA.

Libro digital

Enciclopedia Multimedia Honduras Nuestro País. (1999). Tegucigalpa: SIGA SA. CD-ROOM.

Revistas

Laínez, V. y Meza, V. (1974). El enclave bananero en la historia de Honduras. Anuario de Estudios Centroamericanos, (1).

Revista Los Sucesos. Domingo 27 de octubre de 1918. Año I. No.4.

Revista Los Sucesos. Domingo 2 de octubre de 1921. Año IV. No. 78.

Revista Tegucigalpa. Sábado 3 de mayo de 1919. No.116. Serie XXIX.

Direcciones electrónicas

Fútbol de Honduras. La primera selección. 1997-2017. Recuperado el 12 de diciembre de 2019 de https://hondurasfutbol.com/selecciones-nacionales/la-primera-seleccion/

S.a. Educación Física en Honduras, 2018. Recuperado el 2 de diciembre de 2019 de http://educacion-fisicahn.blogspot.com/2018/04/educacion-fisica-en-honduras.html