Se nos van los cromos de nuestra infancia, se nos van, y no quiero

Escribo este artículo en plenas fechas de despedida de un año que nos deja y con la esperanza del que está llamando a la puerta. La Navidad siempre llega envuelta en luces, canciones y promesas de alegría, pero desde que mi padre ya no está, también trae consigo un silencio distinto. Hay una ausencia que se sienta a la mesa, que se esconde entre los recuerdos y que pesa más en estas fechas en las que todo invita a celebrar. Recordarlo en Navidad es volver a su voz, a sus gestos cotidianos, a los momentos sencillos que entonces parecían eternos.

Este artículo nace de esa nostalgia: de la necesidad de nombrarlo, de mantenerlo vivo en la memoria y de entender que el amor no termina, incluso cuando la despedida llegó en la época más luminosa del año, Agosto de hace ya muchos años.

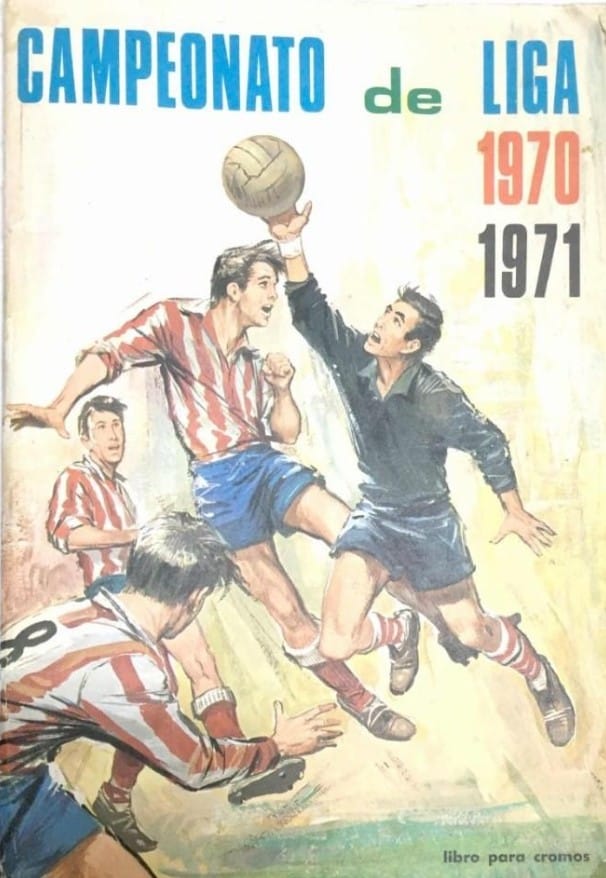

Hubo una época en la que la felicidad tenía forma de sobre pequeño, de papel fino y colores brillantes. No pesaba casi nada, pero al sostenerlo entre los dedos parecía contenerlo todo. Bastaba con escuchar el crujido del envoltorio para que el corazón se acelerara y la imaginación volara. Los álbumes de la Liga no solo eran un entretenimiento: eran una forma de vivir la infancia, una experiencia colectiva que marcó a generaciones enteras y que hoy, a recordarla, despierta una nostalgia profunda.

Todo empezaba mucho antes de abrir el primer sobre. Comenzaba con el álbum vacío. En el quiosco, frente a aquella pared repleta de portadas llamativas, uno sentía que estaba tomando una decisión importante. Cada álbum prometía un universo propio, una aventura que se iba a construir cromo a cromo. Volver a casa con el álbum nuevo bajo el brazo era caminar más rápido de lo habitual, como si el tiempo pudiera adelantarse a la emoción.

El ritual empezaba casi siempre en el quiosco. Ir hasta allí era una pequeña aventura, a veces solos, a veces acompañados, con las monedas bien apretadas en la mano. Volver con los sobres era volver con ilusión, con la esperanza intacta de que esta vez apareciera el cromo que faltaba. Al abrirlos, el mundo se reducía a esos segundos de expectativa, a la emoción pura que solo la infancia sabe generar.

Aquellos futbolistas que miraban al frente desde los cromos, con el escudo cosido al pecho y el gesto serio, parecían destinados a durar para siempre. En nuestra infancia no existía la idea de la despedida definitiva. Eran nombres que repetíamos como un mantra, héroes cotidianos que nos acompañaban sin saberlo. Hoy, al saber que muchos de ellos han fallecido, el recuerdo adquiere un peso distinto, más profundo. No es solo la ausencia de los jugadores; es la certeza de que el tiempo ha seguido su curso, aunque dentro de nosotros algo se haya quedado detenido.

Los conocimos siendo niños, rodeados de amigos, sentados en el suelo de los soportales de la plaza del pueblo o en cualquier rincón que sirviera de punto de encuentro. Allí se abrían los sobres, se repartían los cromos y se debatía con pasión sobre quien era mejor, quien marcaba más goles, quien merecía estar en la portada de nuestras conversaciones. Aquellos futbolistas formaban parte de nuestra vida diaria, aunque nunca los viéramos jugar en directo. Vivían en los álbumes, en los sueños de ser algún día como ellos.

El camino hasta el quiosco era parte de la magia. Allí estaba siempre el quiosquero, figura fija de nuestra infancia, que nos conocía por el nombre y sabía perfectamente a qué veníamos. No hacía falta explicar nada: bastaba con apoyar las monedas en el mostrador para que sacara los sobres del álbum de la Liga. A veces nos dejaba elegir –las menos- otras veces nos los entregaba directamente –las más-, como si supiera que el azar también necesitaba cierta guía. El quiosco tenía un olor inconfundible, mezcla de papel, revistas y ese aroma a tinta fresca que hoy, con solo recordarlos, nos devuelve a la niñez.

Aquellas tardes calurosas de La Mancha parecían eternas. El tiempo no apremiaba, y el bordillo de una acera se convertía en nuestra mesa de operaciones. El sudor, el polvo y las risas se mezclaban con la tensión del momento. Cada cromo que aparecía despertaba comentarios, celebraciones o lamentos compartidos con amigos, todos atentos, todos implicados, como si se tratara de un acontecimiento decisivo.

Los futbolistas envejecieron en los cromos sin envejecer nunca de verdad. Quedaron atrapados en una temporada concreta, en un gesto congelado, en una carrera que no termina. Nosotros en cambio, crecimos. Cambiamos. Pero no del todo. Porque cada recuerdo de aquellos jugadores es también un recuerdo de quiénes éramos cuando el mundo parecía más sencillo y el futuro, infinito.

Quizá por eso duele saber que ya no están. No solo despedimos a los jugadores, despedimos una parte de nuestra historia compartida. Pero también los mantenemos vivos cada vez que pronunciamos sus nombres, cada vez que sentimos que, pese a todo, seguimos siendo los niños de entonces: los que creían que un cromo podía hacerlo eterno todo.

Abrir los sobres era un ritual sagrado. Se hacía despacio, alargando el momento, escuchando el sonido del papel al rasgarse. Dentro, cinco o seis cromos que podían cambiarlo todo. El corazón se aceleraba mientras se pasaban uno a uno, con la esperanza de encontrar esos cromos que faltaban desde hacía semanas.

El intercambio era un capítulo aparte. “¿lo tienes?” ¿”te falta este?” “te cambio dos por uno”, eran frases universales. En el suelo del patio, sobre una mesa improvisada o sentados en la escalera del edificio, los niños negociaban con una seriedad que hoy resulta entrañable. Ahí se aprendía a compartir, a ceder, a negociar y a aceptar que, a veces, el trato no salía como esperábamos. También se forjaban amistades y pequeñas rivalidades, siempre alrededor del objetivo común: completar el álbum.

Cada cromo tenía su propio valor emocional. Los nuevos se celebraban; los repetidos se apilaban con la esperanza de un futuro de intercambio. Los álbumes también eran una forma de aprender sin darnos cuenta. Conocimos ciudades, apellidos que nunca antes habíamos escuchado…

Con los años, muchos de aquellos álbumes desaparecieron. Quedaron olvidados en mudanzas, en trasteros o en cajas que ya no sabemos dónde están.

En un mundo actual dominado por lo inmediato y lo digital, los álbumes de cromos representan algo que hemos ido perdiendo: el placer de la espera, el valor de lo compartido, la emoción de lo incompleto. Eran más que papel y tinta. Eran tardes de quiosco, recreos interminables, conversaciones repetidas y sueños pequeños pero intensos. Era, en definitiva, fragmentos de una infancia que aún vive, pegada con cuidado, en algún rincón de nuestra memoria.

Completar un álbum era un acontecimiento. Pegar el último cromo producía una mezcla de orgullo y melancolía: la misión estaba cumplida, pero algo se acababa. El álbum terminado se hojeaba con cuidado, se enseñaba a hermanos, primos y amigos, y se guardaba como un tesoro. No importaban los cromos torcidos, las páginas arrugadas o las manchas de pegamento: cada imperfección era parte de la historia.

Los álbumes nos enseñaron a esperar. No se completaban en un día ni en una semana. Requerían constancia, paciencia y, en ocasiones, resignación. El famoso “cromo imposible” se convertía en obsesión colectiva. Todo el mundo hablaba de él, pocos lo tenían, y cuando alguien lo conseguía, se ganaba un respeto casi legendario. No importaba la edad: todos sabíamos lo que era anhelar algo con fuerza y aceptar que no siempre dependía solo de nosotros.

El dinero que nos daban nuestros padres tenía entonces un valor casi sagrado. Unas pocas monedas en la palma de la mano bastaban para sentirnos ricos, importantes, responsables. A veces nos lo daban con una sonrisa, otras con una advertencia- “no lo gastes todo de golpe”- que rara vez cumplíamos. Ese dinero tenía un destino claro: sobre de fútbol. No había duda, no había debate. Cada moneda era una ilusión convertida en promesa.

Después venía el momento del pegamento. El pegamento era casi tan importante como los propios cromos. Desenroscar el tapón, extenderlo con cuidado –o no tanto- y colocar el cromo en su sitio era un gesto solemne. Algunos quedaban torcidos, otros manchados, otros perfectamente alineados. A veces el papel se arrugaba, otras el pegamento se salía por los bordes y manchaba los dedos, pero nadie se quejaba. Aquellas manos pegajosas eran el precio de la ilusión, una marca invisible de la felicidad. Pero todos tenían el mismo valor: eran parte de una historia que estábamos construyendo sin darnos cuenta. El pegamento no solo unía papel: unía recuerdos, risas, discusiones y silencios compartidos.

Nuestros padres nos enseñaron a pegar los primeros cromos. Puede parecer un gesto pequeño, casi insignificante, pero en realidad fue una de esas lecciones silenciosas que solo se comprenden con el paso del tiempo. Se sentaban a nuestro lado, con paciencia, y nos mostraban cómo extender el pegamento sin exceso, cómo alinear el cromo con cuidado, cómo presionar suavemente para que quedara bien fijo. No solo nos enseñaban a pegar papel: nos enseñaban a hacer las cosas despacio, con atención y cariño.

Aquella escena se repetía muchas veces en la mesa de la cocina o en el salón, mientras fuera caían las últimas luces de la tarde. El pegamento Pelikan abierto, su olor mezclado con el de la casa, el álbum extendido como un mapa lleno de promesas. Nuestros padres observaban, corregían con ternura cuando nos manchábamos los dedos. Para ellos quizá era un momento más; para nosotros era una ceremonia.

Con el tiempo ya no los necesitábamos. Aprendimos solos, pegamos rápido, sin pedir ayuda. Pero ese primer gesto quedó grabado. Cada cromo bien colocado llevaba algo de ellos: su paciencia, su tiempo regalado, su manera de acompañarnos sin imponerse.

Hoy, al recordar aquellos álbumes, no solo vuelven los futbolistas, los amigos o las tardes calurosas en la plaza de Manzanares. Vuelven también nuestros padres, jóvenes entonces, enseñándonos sin saberlo a cuidar lo que amábamos.

Tal vez por eso estos álbumes pesan más de lo que parece. Porque entre sus páginas no solo están los cromos. Están las manos de nuestros padres guiando las nuestras, el aprendizaje sencillo de la infancia y la certeza de que, gracias a ellos, seguimos siendo los chiquillos de entonces cada vez que volvemos a hojearlos.

Aquellos futbolistas que llenaban las páginas de nuestros álbumes hoy habitan otro tiempo. Muchos de ellos ya no están, y sus nombres, impresos bajo una fotografía algo borrosa, se han convertido casi en reliquias. Sin embargo, cuando volvemos a ver sus rostros- en un cromo amarillento, en una imagen antigua, en una alineación olvidada- algo en nosotros se detiene. Porque, aunque el tiempo haya pasado para ellos y para el mundo, dentro de nosotros siguen viviendo los niños que los admiraban.

Eran héroes silenciosos de papel. No los conocíamos en persona, pero sabíamos de memoria sus nombres, sus dorsales, sus equipos. Algunos parecían eternos, inmortales, como si jamás pudieran desaparecer. Por eso, saber hoy que muchos de aquellos futbolistas han fallecido provoca una sensación extraña, difícil de explicar: una mezcla de tristeza, respeto y una profunda conciencia del paso del tiempo. No solo se han ido ellos, también se ha ido aquella época, aquellos domingos, aquellas voces de la radio y del estadio que acompañaban nuestra infancia.

Y, sin embargo, algo permanece intacto. Nosotros seguimos siendo, en esencia, los mismos de entonces. Tal vez con más arrugas, más canas, más responsabilidades y menos tiempo, pero con la misma emoción guardada en algún rincón del corazón. Basta recordar como buscábamos desesperadamente “ese” delantero, “ese” portero, para que el crío vuelva a asomarse. El adulto observa con nostalgia; el niño sonríe con la misma ilusión de siempre.

Muchos de aquellos futbolistas ya no caminan entre nosotros. Hoy descansan en ese azul infinito donde el tiempo no pesa y la memoria se vuelve suave. Pero no se han ido del todo. Permanecen esperando, silenciosos, a que volvamos a abrir aquellos álbumes y les regalemos una nueva sonrisa, la misma que dibujábamos sin saber por qué.

Están ahí, detenidos para siempre en una fotografía, con el gesto serio o la mirada limpia, ajenos al paso de los años. Nosotros, en cambio, seguimos avanzando, cargando historias, responsabilidades y ausencias. Y aun así, basta hojear esas páginas para que algo se alinee por dentro. El niño vuelve a aparecer. El que contaba monedas, el que corría al quiosco, el que se sentaba con amigos en la plaza del pueblo mientras el verano parecía no terminar nunca.

Ellos nos esperan en silencio, en cada cromo pegado con aquel pegamento que olía a ilusión. Nos esperan entre páginas algo amarillentas, marcadas por dedos impacientes y tardes calurosas. Cada vez que abrimos un álbum antiguo, les devolvemos un poco de vida. No con ruido ni con grandes gestos, sino con una sonrisa tranquila, cargada de gratitud y nostalgia.

Quizá ese sea su verdadero lugar, no solo en el cielo, sino también en nuestra memoria. Porque mientras sigamos recordándolos, mientras volvamos de vez en cuando a hojear aquellos álbumes, ellos seguirán ahí, acompañándonos. Y nosotros, aunque el tiempo haya pasado, seguimos siendo los muchachos de entonces, capaces de encontrar felicidad en una imagen, en un recuerdo, en una sonrisa que nace sin pedir permiso.

Hoy, al mirar atrás, entre la bruma de la infancia, todo parece envuelto en una luz especial. El dinero de nuestros padres, el quiosquero paciente, el olor a tinta fresca, las tardes calurosas y el pegamento forman parte de una misma postal emocional. Y en el centro de todo estamos nosotros. Los que sabían que la felicidad podía comprarse con unas monedas, guardarse en un sobre y quedarse para siempre en la memoria.

Con el paso de los años, esos futbolistas quedaron fijados en el tiempo. En los álbumes nunca envejecen. No se lesionan, no se retiran, no desaparecen. Nosotros sí. Nosotros crecimos, dejamos atrás la plaza, cambiamos los amigos de la infancia por nuevas rutinas, pero algo esencial permaneció. Cuando hoy recordamos aquellos nombres y descubrimos que muchos ya no están, sentimos una punzada de nostalgia que va más allá del fútbol. Es la nostalgia de los días largos, de las tardes sin reloj, de los amigos con los que compartimos algo tan simple y tan grande como la ilusión.

Ellos se fueron, pero no del todo. Siguen viviendo en cada página pasada con cuidado, en cada recuerdo que vuelve sin ser llamado. Y nosotros, pese al paso del tiempo, seguimos siendo los niños de entonces.