El primer centenario de Félix Martialay

No es fácil que pase un día en que no me venga a la memoria una frase de don Félix, un recuerdo, una anécdota. Y aunque siempre tengo muy presente la máxima aristotélica de que aun siendo amigo de Platón, hay que serlo más de la verdad, no escondo la dificultad que entraña la pretensión de escribir unas líneas objetivas sobre alguien que tanto ha influido en mi personalidad y mi pensamiento.

Conocí a Martialay en el mes de agosto de 1996, cuando todavía no había cumplido siquiera los quince años. Y aunque han pasado casi ya treinta años recuerdo muy bien todas las circunstancias del encuentro casual en la antigua sede de la Real Federación Española de Fútbol de la calle Alberto Bosch: la compañía de Antonio Campoy y Ángel Lebaniegos, cómo me llamó “niño” (“te llamo niño porque eres un niño, igual que tú debes llamarme a mí viejo porque soy un viejo”) y cómo me regaló su último libro, la Implantación del profesionalismo y el nacimiento de la liga.

La sucesión de momentos importantes de mi vida en los que estuvo Martialay aburriría a cualquier lector, pero sí quiero dejar recuerdo de algunos viajes juntos siempre por cosas de fútbol, de innumerables comidas y algunas cañas, de cientos de horas en la hemeroteca en la que él mismo consiguió que me dejaran entrar antes de cumplir la mayoría de edad.

Desde 1996 hasta pocos días antes de su fallecimiento en 2009 la compañía y el magisterio de Martialay fueron constantes. Las citas en persona las establecimos semanales (ya en la RFEF, ya en la hemeroteca, ya en su oficina o incluso en su casa), pero las llamadas y correos electrónicos eran casi diarios. Cualquier hallazgo, cualquier avance en los trabajos era motivo de conversación, una buena razón para hablar durante unos minutos. Aunque probablemente no sea muy ajustado el llamarlos conversación, porque siempre había un maestro que hablaba y un discípulo que escuchaba y aprendía.

Pero mi experiencia personal resulta irrelevante salvo para mí, por lo que al margen de estas pocas líneas introductorias me gustaría centrar este texto en plasmar algunas líneas que permitan una primerísima aproximación a la obra de Félix Martialay. Pues en esa obra, la mayor parte inédita a su fallecimiento, aparece la verdad del autor, en ocasiones entremezclada con la verdad del personaje. Pues la misma extensión de la obra ya marca necesariamente diversos rasgos del personaje.

Para que se hagan a la idea, aquí tienen unas cifras limitadas a su actividad en torno al fútbol: 33 tomos de historia de la selección española, 9 tomos de la historia del fútbol en la guerra, 5 tomos de artículos periodísticos y un volumen que resume el fútbol en el franquismo. Hablo siempre de su obra inédita, claro. Si trascendemos a la literatura añadimos 18 volúmenes, a los que tenemos que sumar cuatro monografías sobre cine.

Empezando por el final, la recopilación de la crítica cinematográfica de Martialay está pendiente. Aunque en 1991 abandonó el Círculo de Escritores Cinematográficos y con él toda actividad pública en torno al cine, lo cierto es que continuó escribiendo crítica cinematográfica hasta pocos meses antes de su fallecimiento, con el pseudónimo de Tomavistas. Dado que la historia del cine español no puede entenderse sin la figura y la crítica de Martialay, no tengo duda de que tarde o temprano habrá quien emprenda la labor de buscar y publicar toda su obra en este ámbito. Las primeras críticas, las de más difícil identificación, se encuentran todas en el archivo Martialay, por lo que aspirar a publicar la integridad de esta parte de su obra no es tarea imposible aunque quizá sí sea más propia de un equipo de investigadores que de un solo empeñado voluntario.

De entre las cuatro monografías editadas tras su fallecimiento es necesario destacar la titulada Gramática de un lenguaje, escrita por Martialay durante su encarcelamiento en el castillo de Montjuich en el mes de agosto de 1959. No es su presidio un episodio desconocido en la biografía de Martialay, pero sí desde luego sorprendente para quien maneja categorías socio-políticas y psicológicas estrechas.

Cómo puede ser que un militar que mostró tanta afección franquista a través de las páginas de El Alcázar y La Nación hubiera sido detenido y encarcelado por el régimen. La explicación no presenta dificultad alguna para alguien que como Martialay no tenía impedimento en diferenciar la anécdota, por difícil que fuera, de la categoría. Y no solo eso, sino que él se mostraba psicológicamente orgulloso de tal presidio porque había sido por un delito de opinión, lo que le permitía justificar su carácter indómito tanto durante la autocracia, criticando aquello que entendía que debía criticar, como durante democracia mostrando reconocimiento por la obra política de Franco en momentos en que defenderlo suponía casi la muerte civil.

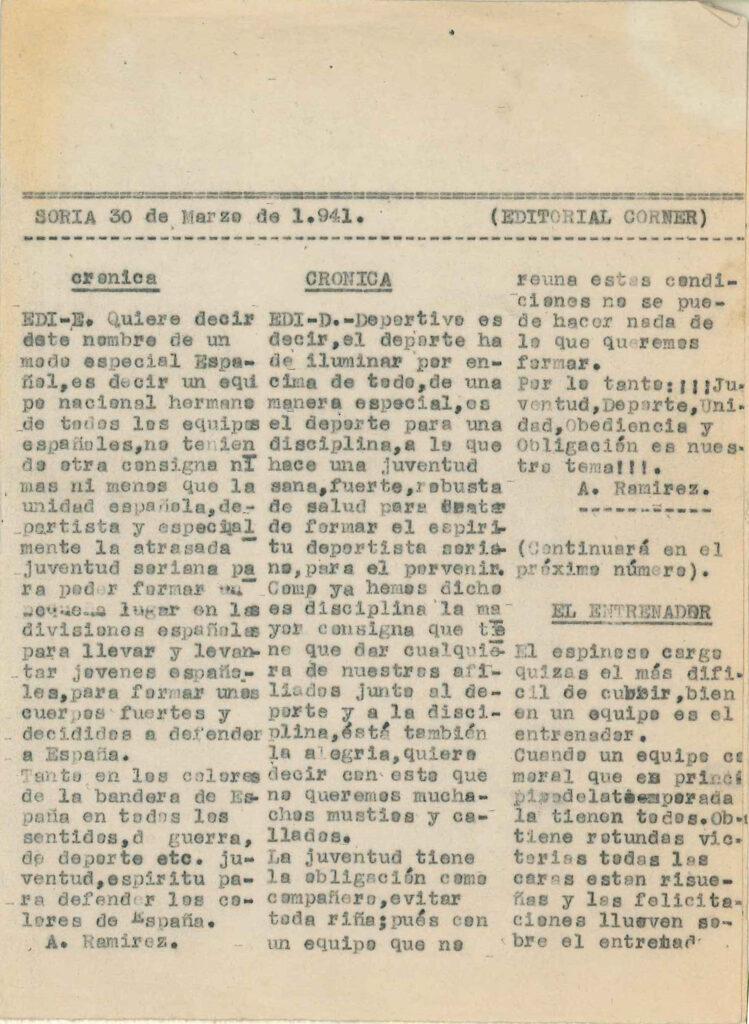

Regresando al fútbol, Martialay escribió su primera crónica en Soria el 30 de marzo de 1941, con quince años. Esta es al menos la primera que se conserva en el archivo Martialay. Y aunque de forma paralela al cine, y siempre paralelas ambas a su profesión militar, el fútbol le acompañó toda la vida. Como jugador, como aficionado, como cronista ocasional, como narrador de historias pasadas, y finalmente como historiador. Estas dos últimas facetas pueden fácilmente distinguirse en la trayectoria de Martialay.

Su interés por la narración histórica fue muy temprano. Ya en 1957 empezó la publicación de una colección titulada La furia española, con nueve tomitos en los que pretendía aproximar a los más jóvenes las gestas pretéritas de nuestra Selección, empezando naturalmente por Amberes. En 1960 adaptó esos mismos textos para niños en la revista 3 amigos, y en 1966 cambió el lector con una colección de veinticinco reportajes publicados en numerosos periódicos nacionales bajo el título de Los diablos rojos. El éxito de estos textos motivó que Martialay escribiera una segunda serie y hasta una tercera, todas ellas publicadas en 1966.

Estos reportajes llegaron a manos del editor Fermín Uriarte, quien encargó a Martialay la gran historia de la selección española, prevista en cuatro tomos. Hablamos de 1968, con una Selección que contaba menos de cincuenta años de historia. Martialay terminó la obra y hasta la vio maquetada, pero renunció a su publicación cuando la editorial despidió a Fermín Uriarte: “este proyecto es de Fermín Uriarte, si se va él, me voy yo”.

En el prólogo de esos cuatro tomos dejó don Félix unas palabras que empiezan a mostrar la transición entre el contador de historias y el historiador. Dice así: “Pienso que al publicar este libro me he metido en una trampa, pues al poner la palabra ‘fin’ -ahora me doy cuenta-, no he hecho más que empezar”. En efecto, a partir de ese momento empezó a completar todas esas páginas y a añadir las temporadas nuevas, si bien todo ese ingente material quedó escondido en las estanterías particulares de Martialay, sin que fuera posible que ninguna editorial pudiera asumir la publicación de lo que terminarían siendo treinta y tres tomos de historia de la Selección (con fin en 1985).

Casi treinta años pasaron hasta que Martialay publicara su primer libro como historiador, el ya citado Implantación del profesionalismo y nacimiento de la liga, de 1996. Sus labores cinematográficas, radicalmente cortadas en 1991, le habían impedido concluir un estudio completo de historia del fútbol que tuviera un objeto concreto y que fuera por lo tanto de posible publicación. La RFEF fue quien lo publicó, con el entusiasmo del presidente Villar que le pidió que siguiera escribiendo.

En esta obra la narración histórica, a la forma de los viejos cantares de gesta, deja su espacio al estudio documental, al contraste de fuentes primarias y secundarias, a la reproducción literal de los elementos de juicio, y al relato comprensivo de todo ello. En una palabra, deja su sitio a la Historia. Por ello creo que no es exagerado decir que esa obra es la primera de historia del fútbol y de historia del deporte que se ha escrito en España.

En el año 2000 publicó también en la RFEF su obra ¡Amberes! Allí nació la furia española, y tras esta empezó la dedicación del que sería su último empeño: estudiar el fútbol durante la guerra. Su propósito inicial era sencillo, pues constataba que todas las historias publicadas hasta la fecha (todas ellas, cantares de gesta) solventaban el periodo bélico con una línea, a veces con un párrafo, si había suerte con un folio.

Todas decían lo mismo: el fútbol se detuvo entre 1936 y 1939 con motivo de la guerra. Martialay sabía que aquello era simplemente falso, y su propósito inicial no era otro que el de desvelar una historia que estaba siendo ocultada por simple desidia de quienes se dedicaban a cantar gestas y no a hacer Historia. Pero pronto ese interés primero sucumbió a uno segundo que se mostró mucho más potente: la posibilidad de explicar la guerra de España a través del fútbol.

Nos hallábamos en años en los que el sintagma “memoria histórica” comenzó a ser relevante y en los que resultó que la Historia alcanzó un interés político de primer nivel. Una Historia planteada desde unas determinadas coordenadas ideológicas para las que no resulta tan relevante el hecho histórico como su interpretación, hasta el punto de que la interpretación puede construir el hecho mismo. Es decir, tergiversarlo y si es necesario, inventarlo.

Estos planteamientos eran radicalmente contrarios a la concepción de la Historia de Martialay, que no solo aceptaba sino que aplaudía la libre interpretación del hecho histórico, pero que no podía tolerar en absoluto la manipulación del hecho. La mentira era inaceptable para Martialay, y la combatía con toda la intensidad que él podía.

Y eso es precisamente su obra El fútbol en la guerra, un texto histórico combativo contra la mentira permanentemente desperdigada por políticos e historiadores ideologizados. La obra estaba concebida en catorce tomos, pero solo pudo terminar nueve. No obstante, al concluir el correspondiente a la federación catalana recuerdo que don Félix me dijo que intentaría terminarlos todos, pero que lo más importante ya estaba hecho.

Y esta fue la que podemos designar como segunda transición en la obra futbolística de Martialay: pasó de narrador de historias a historiador del fútbol, para terminar haciendo historia político-militar a través del fútbol.

Cuando falleció Martialay en 2009, José Ignacio Corcuera habló en los Cuadernos de las tres vidas de Félix. Se refería a la vida militar, a la cinematográfica y a la del fútbol. Y precisaba con razón que en las tres había tenido una trayectoria brillante. Las líneas que preceden no son más que un pequeño, pequeñísimo, esbozo de algunas cuestiones fundamentales en la obra de Martialay. Pero no cabe duda de que el texto sobre su vida y obra está todavía por escribirse.

Porque una personalidad y una obra como la de Martialay no pueden quedar en el olvido. Por eso este centenario es una magnífica ocasión para recordarle, añadiendo la precisión de que es solo el primer centenario, porque sin duda habrá un segundo y un tercero en los que nuestros descendientes seguirán honrando la figura de quien así lo merece.

Por nuestra parte, el próximo 6 de octubre le rendiremos homenaje en este primer centenario en el Centro Riojano de Madrid con la presencia de Eduardo Torres-Dulce, el exfiscal general del Estado que hablará sobre la vida cinematográfica de Martialay; con Manuel Ruiz de Bucesta, presidente del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés que hablará sobre su vida militar; y con nuestros académicos numerarios José Ignacio Corcuera y José del Olmo que hablarán sobre el Martialay del fútbol. Quedan todos invitados.