De la “selección clandestina” al «“match” de las guapas»: un breve recorrido por el intento de inclusión del fútbol femenino en la cultura tardo-franquista.

- INTRODUCCIÓN

A día de hoy, el fútbol femenino recibe en nuestro país una posición cada vez más reconocida. Los constantes avances en materia de igualdad, y la intención de erradicar los patrones sexistas que rigen nuestra sociedad, ha permitido que el fútbol deje de ser concebido como un deporte exclusivamente masculino. El balompié femenino ha comenzado un proceso de revalorización que esperamos, continúe creciendo a medida que avanza el tiempo hasta lograr eliminar todos los estigmas que existen a su alrededor. Es por ello que, dada la situación actual respecto a este deporte, es necesario echar la vista atrás para comprender cómo ha sido el proceso de inclusión de la mujer en la historia reciente del fútbol femenino en nuestro país, que iniciará en los años previos a la Transición española, en torno a los 70.

Si bien los orígenes del fútbol femenino en España se remontan a las primeras décadas del siglo XX (más específicamente al 31 de mayo de 1914, cuando tuvo lugar en Barcelona el que consta como el primer partido femenino de nuestro país), lo cierto es que podemos hablar de un fútbol antes y después de la dictadura (Jiménez, M., 2020) pues con el estallido de la Guerra Civil española (1936-1939) y la consecuente posguerra, los avances logrados durante la II República respecto al fútbol femenino, se desvanecieron. El régimen franquista (1939-1975) impuso que la función social y humana de la mujer se relegaría a una serie de actividades que serían promovidas por estamentos políticos como el Frente de Juventudes, la Sección Femenina de Falange Española, o la Organización Juvenil Española (Martínez Calatrava, V., 2011, p. 2), que consistirían básicamente en los cuidados, la reproducción y el mantenimiento del sistema familiar como elemento capaz de contener el desorden económico y consecuentemente, social. De esta manera, la rígida posición establecida para la mujer, basada en las míticas figuras de “ángel del hogar” y de “la perfecta casada”, que la recluían en la esfera privada y la incapacitaban para ejercer una vida pública y profesional alejada de sus responsabilidades maritales y maternas, influyeron en que el despegue del fútbol femenino no se diera hasta la llegada de la década de los 70. Durante los 60-70 la dictadura franquista estaba viviendo una serie de cambios que mostraban el desgaste del sistema franquista. El descontento de la sociedad respecto a un régimen que nada tenía que ver con las democracias que estaban construyéndose a extramuros, impulsó un nuevo despegue intelectual que anunciaba el posterior cambio mental y social que viviría la sociedad española con la Transición. De dicha forma, la década de los 70 se plantea como un momento de eclosión con el régimen, donde los nuevos planteamientos en cuanto a las identidades y el género comienzan a llegar a España, haciendo tambalear la triunfante mitología franquista. Es por ello que no sería hasta ese momento cuando se daría la coyuntura precisa para el inicio de la ruptura de las fronteras de género, incluyendo dentro de esta ruptura del proceso de re-inclusión de lo femenino, en un deporte atribuido a lo masculino.

- LA INCLUSIÓN FEMENINA EN EL FÚTBOL DE LOS 70 ¿INTERÉS REAL O BLANQUEAMIENTO DE LA DICTADURA?

La década de los 70 se inauguraba con una dictadura muy debilitada como consecuencia de un régimen muy longevo e inmutable. El inmovilismo propio del régimen, y su ausente interés en la democratización, despertó un amplio movimiento de oposición al mismo, entrando así en una fase de numerosas protestas como resultado de una sociedad descontenta, que anhelaba un cambio de paradigma. Desde los 60 era notable que España estaba viviendo una renovación intelectual y cultural, que a su vez ponía de manifiesto que el régimen y la cultura comenzaban a ser incompatibles y contradictorios (Fusi, J.P., 2017, p. 111). Es lógico que por ello, los 70 fueran años de incipientes revoluciones, donde los sectores más marginados de la sociedad, por su género o identidad, comenzaron a reclamar su integración en la sociedad.

Las mujeres comenzaban a desligarse de su rol tradicionalmente asignado, y la sociedad en sí estaba cambiando, siendo esto un anuncio del cambio que se produciría a partir de 1975. La mujer se iría liberando de su papel relegado a la esfera doméstica y a la familia, y esta transgresión no sólo quedaría patente en la incorporación de la mujer al plano académico y al mundo laboral, sino en su papel en otros tantos aspectos de la vida y la cultura española, siendo uno de ellos el fútbol.

El fútbol femenino viviría en nuestro país un desarrollo complejo, motivado por la existencia de dos tendencias contradictorias: por un lado, el fútbol profesional, y por otro lado, el show mediático con intención deslegitimadora.

El devenir del fútbol de los 70 se vio alterado por una serie de acontecimientos que nos hace plantearnos si su nacimiento tuvo un interés real, o si en realidad surgió como una farsa oportunista del régimen. Por ello, podemos hablar de la existencia de dos posturas diferentes: la intención de la profesionalización de este deporte en su modalidad femenina, o por otro lado, la intención de obtener un rédito económico a través del espectáculo y la sexualización femenina. Para comprender esto tenemos que poner el foco en la llamada “selección clandestina”, y por otro lado, en el llamado por la prensa del momento como «el match de las guapas» (“folklóricas” vs “finolis”).

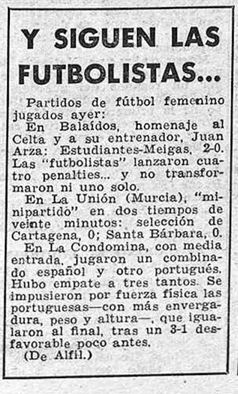

Pueblo: Diario del Trabajo Nacional: Año XXXII Número 9749. 1971 enero 2. Recuperado de https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do

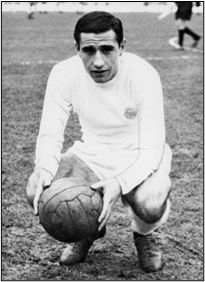

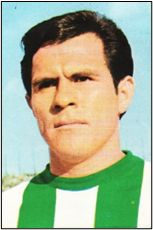

El surgimiento del fútbol femenino comprendió una ardua trayectoria, pues el fútbol profesional sería ocultado en numerosas ocasiones dado el auge de espectáculos como los de “folklóricas” vs “finolis”, que interesaban y vendían más para la dictadura, que el balompié femenino profesional. La trayectoria futbolística de la mujer empezaría a encaminarse a partir del 8 de diciembre de 1970, cuando se celebraría el primer partido de fútbol femenino en España desde el establecimiento de la dictadura. Los primeros equipos de fútbol femenino de España, el Sizam y el Mercacredit, se enfrentaban consiguiendo llenar el campo del Boetticher como nunca en su historia (8.000 personas). Se daban así a conocer a algunas de las figuras clave para el desarrollo del fútbol femenino en nuestro país, como Kubalita o Concepción Sánchez Freire. Estas sin embargo, no pudieron ser reconocidas por su brillantez en el campo simplemente con sus propios nombres, lo que haría que tuvieran que cargar toda su carrera con el sobrenombre masculino que le atribuyeron de “Amancio” a Conchi (Santacruz, J., 2020) (llevando el apodo del 7 del Real Madrid), y de Kubalita a Carmen Arce por László Kubala (González, M., 2022), en ese afán machista constante por comparar el fútbol femenino con el masculino.

Conchi “Amancio” |

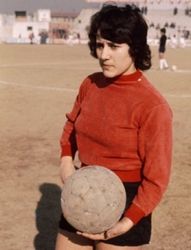

Carmen Arce, “Kubalita” |

Rafa Muga fue el responsable de la celebración de dicho encuentro, y en general una de las personas que más contribuyeron a impulsar el fútbol femenino de la época. El éxito del partido fue evidente, dado que tras este se recibieron numerosas peticiones de admisión a estos equipos femeninos, lo que denota el interés que existía por parte de las mujeres por formar parte de este deporte.

Hoja Oficial del lunes : editada por la Asociación de la Prensa: Época Tercera Número 1663 – 1971 febrero 22. Recuperado de https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do

Tras la finalización del partido, Rafael Muga fue llevado al cuartel de la Guardia Civil de Villaverde, donde le preguntaron «¿De verdad ha organizado usted un partido de fútbol con mujeres?» (Burgos Ubeda, J., 2020). Este partido marcó el inicio de la trayectoria futbolística femenina de nuestro país y tras este, Rafa Muga lanzó la Selección Femenina de Fútbol, la primera selección femenina de España. Sin embargo, esta no sería reconocida hasta el 21 de octubre de 1980, lo que hizo que se le reconociera en los medios de la época como la “selección clandestina” (Jiménez, M., 2020). A pesar de esto, el fútbol femenino no dejó de luchar y dar grandes pasos. El primer partido internacional jugado por la Selección sería contra Portugal, celebrándose en Murcia el 21 de febrero de 1971, en el antiguo Estadio de la Condomina. Las jugadoras españolas, al contrario que las portuguesas, no podían lucir el escudo nacional, prohibido por la Federación Española al no estar reconocida la Selección Femenina. El partido fue caótico como consecuencia de la precariedad existente: falta de organización, de contratos, la oposición de la Federación Murciana y de su presidente (quien trató de paralizar el partido…) (Jiménez, M., 2020). La RFEF no cesaría su lucha hasta que no apagara todos los focos que había surgido de esta actividad.

Pero las mujeres no abandonaron su intención de ser futbolistas. Ejemplo de ello es el partido de fútbol disputado el 25 de diciembre de 1970 en el Camp Nou, que sería la semilla para la creación del club femenino azulgrana. La iniciativa de Inma Cabeceran i Soler por intentar crear una sección femenina en este equipo, la llevó a publicar un artículo en la revista RB plasmando su deseo de crear una plantilla de buenas jugadoras (Polo, E., 2020). Inma lo logró y el partido tuvo lugar, convirtiéndose en una de las pioneras del fútbol femenino catalán. El partido, contra la Unió Esportiva Centelles, se celebró aunque con una serie de modificaciones en el juego: se establecieron medidas más reducidas del Camp Nou, de las porterías, y del tiempo. El equipo femenino pasaría a llevar el nombre de Selecció Ciutat de Barcelona ante la imposibilidad de denominarse “Barça”, a pesar de que esta selección fue el embrión del actual Barça femenino, que no fue reconocido como sección oficial del club hasta el 26 de junio de 2002, donde pasó oficialmente a denominarse “FC Barcelona Femenino”.

Polo, E. (2020, 25 diciembre). “El primer partido del Barça femenino cumple 50 años”. Mundo Deportivo. Recuperado de https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20201225/491257493598/fc-barcelona-femenino-barca-50anos.html#foto-3

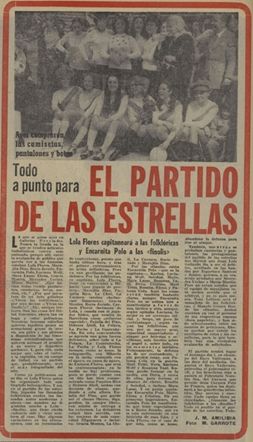

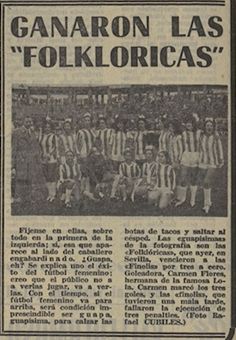

Por otro lado, debemos hablar de la otra cara de la moneda: «el match de las guapas». Esta otra cara de la trayectoria del fútbol femenino supone el lado más mediático y oportunista, pues existió la intención de dar visibilidad a un show carente de profesionalidad para desprestigiar el fútbol femenino. Es por ello que merece una mención especial este «match de las guapas» con el que la prensa de la época se refiere a los partidos que tuvieron lugar entre “Folklóricas” y “Finolis”. Estos partidos celebrados en diciembre de 1970 en Vallecas, y en marzo de 1971 en Sevilla, por desgracia no contribuyeron a impulsar el terreno del fútbol femenino, sino que aumentaron la estigmatización a las futbolistas profesionales de la época.

Por otro lado, debemos hablar de la otra cara de la moneda: «el match de las guapas». Esta otra cara de la trayectoria del fútbol femenino supone el lado más mediático y oportunista, pues existió la intención de dar visibilidad a un show carente de profesionalidad para desprestigiar el fútbol femenino. Es por ello que merece una mención especial este «match de las guapas» con el que la prensa de la época se refiere a los partidos que tuvieron lugar entre “Folklóricas” y “Finolis”. Estos partidos celebrados en diciembre de 1970 en Vallecas, y en marzo de 1971 en Sevilla, por desgracia no contribuyeron a impulsar el terreno del fútbol femenino, sino que aumentaron la estigmatización a las futbolistas profesionales de la época.

Los encuentros formaron parte de los tantos espectáculos propios de la dictadura para ridiculizar y sexualizar al fútbol femenino. En estos partidos la mujer nuevamente era encasillada en un rol de género determinado por su sexo biológico, donde las jugadoras eran cosificadas y sexualizadas.

El origen de estos encuentros se remonta a la idea de Pedro Roiz, presidente del Rayo Vallecano, de supuestamente, contribuir con las guarderías del Patronato de Nuestra Señora del Socorro, y otros sectores, a través de un partido de fútbol femenino benéfico. Para esto, convocó a algunas de las mujeres más destacadas del panorama artístico español del momento, formando así el equipo de las “folklóricas”, vestidas con camiseta del Real Betis, Lola Flores, Rocío Jurado, Carmen Flores o Marujita Díaz entre otras; y el de las “finolis”, vestidas con camiseta del Rayo Vallecano, Encarnita Polo, Luciana Wolf, Mara Lasso… Sin embargo, y como se ha comentado con anterioridad, el partido fue más un show de la farándula de la época, que un partido de fútbol formal.

El partido dejaba bien claro cual era la visión e interés que la sociedad tenía en aquel entonces sobre el fútbol femenino. El partido celebrado un año antes entre el Sizam y el Mercacredit tuvo mucho menos impacto en la prensa de la época en comparación con el de “Folklóricas” y “Finolis”. El eco de este espectáculo fue sensacional, ya que fue difundido por la prensa e incluso promocionado por el propio régimen a través del NO-DO (Noticiario Cinematográfico Español) (Sánchez Múgica, P., 2017). Como se observa, el régimen hacía patrocinio de estos encuentros mientras que no reconocía a la selección de fútbol femenino ni pretendía hacerlo, pues la intención del aparato franquista con este tipo de espectáculos era desprestigiar el deporte femenino e impedir así su avance. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del régimen en dificultarle el camino a las futbolistas, estas consiguieron poco a poco romper con el estigma y la frontera de género.

- EL FÚTBOL FEMENINO: ESTIGMATIZACIÓN Y SEXUALIZACIÓN

El fútbol femenino comenzaba a ser una cuestión cada vez más presente en la sociedad tardo-franquista. Aun así, el estigma respecto al hecho de que la mujer podía jugar al fútbol estaba muy presente, y en consecuencia, las mujeres fueron constantemente sexualizadas en los medios de comunicación de la época.

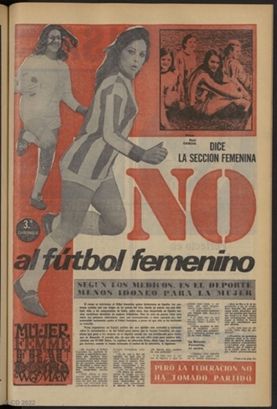

Pueblo: Diario del Trabajo Nacional: Año XXXI Número 9714 – 1970 noviembre 21. Recuperado de: https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do

La cultura y mentalidad vigente durante la década de los 70 hacía incomprensible que la mujer fuera capaz de jugar a un deporte que antaño había sido plenamente masculino. De esta manera las mujeres fueron constantemente denigradas, empezando por la crítica a la vestimenta masculina en un cuerpo femenino, hasta su desacreditación como futbolistas por ser “mujeres”, ignorando así sus proezas en el balompié.

Esta estigmatización estuvo presente en todos los medios del momento, siendo un reflejo de la mentalidad machista y patriarcal colectiva. Observamos esto en el artículo publicado en Pueblo: El diario nacional, en su número 9714, donde se trata de deslegitimar la posición femenina en este deporte con argumentos médicos de dudosa credibilidad: «Según los médicos es el deporte menos idóneo para la mujer», «Estamos convencidos, contamos con asesores médicos, que el fútbol no es lo mejor para la mujer» o «Ni física ni estéticamente la mujer queda bien en este deporte. No creo que sea el más apto para desarrollar de la manera más conveniente la silueta de la mujer.»

Pueblo: Diario del Trabajo Nacional: Año XXXII Número 9815 – 1971 marzo 20. Recuperado de: https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do

Nuevas muestras de esta estigmatización femenina las hallamos en uno de los artículos publicados tras el partido de “Folklóricas” contra “Finolis” en el número 9815 de Pueblo. En este artículo se sexualiza a la mujer y se reduce el fútbol femenino a caras y cuerpos femeninos bonitos: «Fíjense en ellas, sobre todo en la primera de la izquierda; sí, esa que aparece al lado del caballero engabardinado. ¿Guapa, eh? Se explica uno el éxito del fútbol femenino: creo que el público no va a verlas jugar, va a verlas. Con el tiempo, si el futbol femenino va para arriba, será condición imprescindible ser guapa, guapísima, para calzar las botas de tacos u saltar al césped.»

Pueblo: Diario del Trabajo Nacional: Año XXXI Número 9743 – 1970 diciembre 26. Recuperado de: https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do

Existía una clara intención de simplificar a la mujer en un simple sujeto asociado a una serie de atributos y comportamientos que no podían solaparse con los masculinos. Esto es lo que Julia Serrano define en Whipping girl: el sexismo y la demonización de la feminidad desde el punto de vista de una mujer trans como sexismo por oposición, la concepción de que lo femenino y lo masculino son categorías rígidas y mutuamente excluyentes, que poseen un conjunto de atributos, aptitudes, capacidades y deseos únicos y separados, que no pueden solaparse (García, R. M y Serrano, J., 2020, p. 22.). De esta manera se explica la polaridad que el régimen quería mantener entre el “hombre” y la “mujer”, y todo lo que rodeaba a estos sujetos. Había una gran rigidez a la hora de mezclar atributos o actividades designados como masculinas o femeninas, lo que explica que el fútbol, al ser un deporte designado como masculino, no pudiera ser practicado por la mujer. El régimen pretendía, por tanto, desacreditar la validez de la mujer como futbolista, de manera que existiría una constante cosificación femenina siempre que se hablara de fútbol para lograr dicho objetivo. Era una forma de simplificar o eliminar la capacidad como futbolistas de las mujeres. Un ejemplo de ello es la constante relación entre el fútbol y la vestimenta: «bajo el signo de la MINI y el FÚTBOL», como observamos en el artículo nº 9743 de Pueblo. No podía comprenderse que la mujer rechazara la estética tradicional impuesta, por una vestimenta asignada como masculina según la norma social.

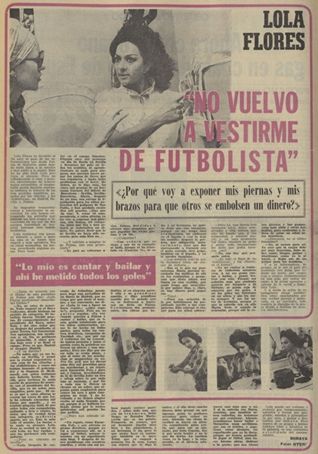

Pueblo: Diario del Trabajo Nacional: Año XXXII Número 9881 – 1971 junio 7. Recuperado de: https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do

Lola Flores, quien fue la capitana de las “folklóricas” en los encuentros futbolísticos del régimen mencionados con anterioridad, denunciaba en una entrevista en el Pueblo estos eventos, de los que tenía constancia, se quería sacar rédito económico de la sexualización de ella y sus compañeras. Lola decía en esta: «¿Por qué voy a exponer mis piernas y mis brazos para qué otros se embolsen un dinero?» Sin embargo, a pesar de esta afirmación, Lola también fue víctima de la mentalidad y los ideales del momento. Cuando en esta entrevista le preguntan «¿Entonces, no al fútbol femenino?» ella respondía: «No, al menos para mí. Yo creo que la mujer debe ser muy femenina, debe saber coser, fregar, guisar y almidonar, como yo lo sé hacer, y dejar eso de los golpes para los hombres».

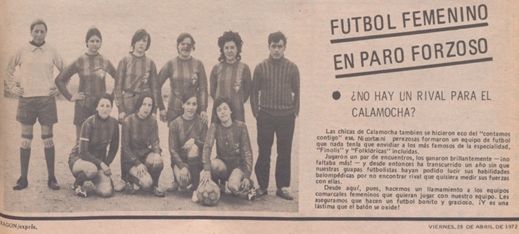

La sexualización de la mujer era una constante, como vemos, en los medios de la época. Incluso cuando se hablaba de futbolistas profesionales, siempre terminaba apareciendo la muletilla de “guapas” junto con “futbolistas”, una muestra de la poca intención de reafirmar que el fútbol también empezaba a ser un deporte de mujeres. Lo observamos en el artículo “Fútbol femenino en paro forzoso” en Aragón exprés, donde percibimos esta relación en «nuestras guapas futbolistas». El artículo también dejaba entrever las pocas oportunidades que se le daba al futbol femenino en la época, pues se denunciaba que el equipo del Calamocha no encontraba un rival contra el que jugar.

Aragón expres : diario de la tarde: Año III Número 700 _ 28/04/1972. Recuperado de: https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do

Otro ejemplo de esta forzada relación entre belleza y fútbol femenino lo encontramos en otro artículo del periódico Aragón expres, donde vemos como el fútbol femenino es nuevamente simplificado a un deporte de “guapas”: «El fútbol llamado “guapo”» o «Ambos equipos rivalizaron en buen juego y, ¿cómo no? en belleza.»

Aragón exprés: diario de la tarde: Año III, 19/06/1972. Recuperado de https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do

Pueblo: Diario del Trabajo Nacional: Año XXXII Número 9817 – 1971 marzo 23. Recuperado de: https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do

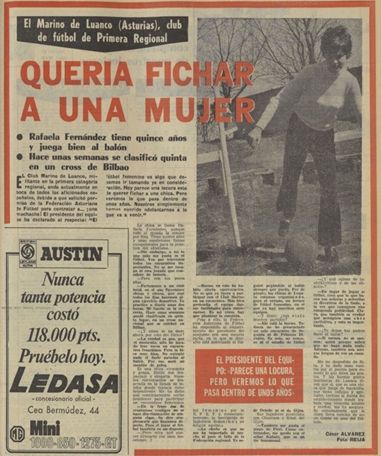

Aun así, es una realidad que el fútbol femenino revolucionó el panorama deportivo hegemónicamente masculino en nuestro país. Pasó a ser un tema fundamental en los debates de la época. Aunque la postura respecto a la incorporación femenina en el fútbol era mayoritariamente contraria por la mentalidad de la época, basada en el inmovilismo identitario (marcado por las teorías del determinismo biológico) y en la perpetuación de los estereotipos de género, hubo también quienes veían del fútbol femenino un futuro. En el artículo nº 9817 de Pueblo vemos como el presidente del Club Mariano de Luanco trató de contratar a Rafaela Fernández porque como afirmaba: «El fútbol femenino es algo que debemos ir tomando ya en consideración. Hoy parece una locura esto de querer fichar a una chica. Pero veremos lo que pasa dentro de unos años. Nosotros simplemente hemos querido adelantarnos a lo que va a venir», y la realidad es que no se equivocaba.

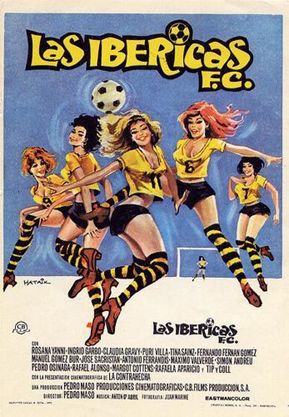

Exceptuando casos como este, la realidad era que la sociedad española no estaba preparada, o no quería estarlo, para la deconstrucción de los patrones hetero-normativos que rigieron el comportamiento de las mujeres y los hombres, según las normas establecidas por el sistema de correspondencia sexo-género, durante la dictadura franquista. El fuerte arraigo de la política de los sexos hizo que el fútbol femenino fuera una cuestión incomprendida durante los 70 en España, y esta incomprensión también diera el salto a la gran pantalla con la película Las ibéricas F.C. (1971). El film de Pedro Masó consiguió reunir todos los tópicos machistas del momento sobre el fútbol femenino en esta película que sexualizaba y simplificaba a la mujer a un cuerpo bonito con poco cerebro. Como expresa el narrador en una de las escenas de la película, «una delantera de primera división» era lo único que en realidad interesaba tanto a los creadores como espectadores de esta película. Lo único importante en esta era mostrar el cuerpo de las actrices con ropa ceñida y corta.

Exceptuando casos como este, la realidad era que la sociedad española no estaba preparada, o no quería estarlo, para la deconstrucción de los patrones hetero-normativos que rigieron el comportamiento de las mujeres y los hombres, según las normas establecidas por el sistema de correspondencia sexo-género, durante la dictadura franquista. El fuerte arraigo de la política de los sexos hizo que el fútbol femenino fuera una cuestión incomprendida durante los 70 en España, y esta incomprensión también diera el salto a la gran pantalla con la película Las ibéricas F.C. (1971). El film de Pedro Masó consiguió reunir todos los tópicos machistas del momento sobre el fútbol femenino en esta película que sexualizaba y simplificaba a la mujer a un cuerpo bonito con poco cerebro. Como expresa el narrador en una de las escenas de la película, «una delantera de primera división» era lo único que en realidad interesaba tanto a los creadores como espectadores de esta película. Lo único importante en esta era mostrar el cuerpo de las actrices con ropa ceñida y corta.

La trama de la película mostraba a la perfección el rol de la mujer del franquismo en la sociedad, y en el amor (el matrimonio como fin). En el cartel de la película se caricaturizó a estas “ibéricas” con un trazo grueso: «superficiales, presumidas, frívolas. Más o menos como había ocurrido una década atrás, en el momento en que las mujeres comenzaron a conquistar un espacio en oficinas y despachos» (Álvarez, I., 2020). No extraña, por su contenido tan vacío, que según la crítica esta sea una de las peores películas de la historia del cine español.

- CONCLUSIONES

Como hemos podido observar, el fútbol femenino ha vivido una larga trayectoria hasta su justo reconocimiento en la actualidad. A día de hoy, donde el fútbol femenino es una realidad cada vez más integrada en la sociedad, parece impensable que el camino hasta su lícito reconocimiento haya sido tan arduo.

Sin duda podemos concluir en que la dictadura franquista no tuvo ningún interés en que la mujer abandonara la esfera doméstica a la que había sido sometida. La mujer como sujeto responsable de perpetuar la familia no podía destinar su vida a una cuestión que la alejara de su principal papel: la reproducción. El franquismo puso mucho hincapié en la persistencia de este sistema, y para lograrlo no dudo en influir en la mentalidad de la mujer para convencerla de cual era su papel en la sociedad. La creación de un complejo ideológico machista donde la mujer quedaba limitada a una serie de actividades y atributos, hacia que las mujeres mismas fueran incapaces de observar que sus posibilidades eran en realidad las mismas que las de los hombres. Esta bien atada mitología franquista hizo que fuera muy difícil el abandono del papel relegado de la mujer en la sociedad, y que la mujer tuviera que romper con los patrones preconcebidos.

La irrupción de la mujer en el fútbol, un deporte plenamente masculinizado y utilizado como dispositivo de blanqueamiento de la dictadura a través de la cultura de masas, vivió una gran repercusión y fue sometido a constantes debates al significar una ruptura de la frontera de género. Lo femenino irrumpía en un entorno plenamente masculino, lo que a su vez ponía de manifiesto la rigidez del sistema franquista, pues el régimen necesitaba tener a la mujer dócil y bajo control.

A pesar de los intentos del régimen por ridiculizar, denigrar y sexualizar el fútbol con partidos como el de “folklóricas” vs “finolis”, o películas como Las Ibéricas F.C., el fútbol femenino consiguió abrirse poco a poco, un espacio en la sociedad que por desgracia no ha sido reconocido hasta hace relativamente poco tiempo. Es por esto que podemos hablar de este proceso de adaptación de la mujer a este mundo plenamente masculino como una “transición deportiva” o más bien una “transición futbolística”, donde dentro del proceso de Transición democrática que se iniciaría unos años más tarde, en 1975, se produciría una transición que también afectaría al panorama deportivo, donde la mujer empezaría a ocupar un espacio que antaño le había sido arrebatado. En este proceso de adaptación el feminismo tuvo y ha tenido un papel fundamental en lo que respecta al empoderamiento de la mujer y la ruptura de los estigmas sexistas, lo que ha facilitado la inclusión de esta en un mundo predominantemente masculino. El deporte femenino es un mecanismo de reivindicación feminista, que contribuye a visibilizar las actividades de las mujeres, sus capacidades y sus habilidades, mostrando la gran diversidad de lo que supone ser “mujer”.

Desde las primeras apariciones del futbol femenino en torno a 1920, podemos decir que ha habido una evolución importante en cuanto a la aceptación y el reconocimiento de este deporte, puesto que mientras que en los inicios se defendía que dada la inferioridad física de la mujer esta debía ser excluida del futbol, en 1970 era evidente ya que tanto mujeres como hombres, eran capaces de jugar al fútbol a pesar del machismo propio de la sociedad franquista, que pretendía desprestigiar el fútbol femenino. A día de hoy, a pesar de que en ocasiones siguen apareciendo argumentos contrarios al balompié femenino, es evidente que a día de hoy la posibilidad de que existan equipos mixtos en todo tipo de deporte es una realidad.

El reconocimiento futbolístico femenino no llegaría, en el caso de la “selección clandestina”, hasta 1980 cuando sería reconocido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), siendo este el origen de la Selección Femenina de Fútbol. Sin embargo hasta 1983 no tendría lugar el primer partido oficial de esta.

La “selección clandestina” ganaría en 2019 el reconocimiento que no había conseguido antaño, en un acto celebrado por la RFEF para homenajear a las primeras futbolistas que jugaron el combinado nacional de 1971. Los homenajes también continúan a día de hoy, en el caso del Fútbol Club Barcelona, cuya nueva camiseta para la campaña 2023/2024, que recibe el nombre «Aquí, para abrir camino», albergará en honor a la primera Peña Femenina Barcelonista que jugó el primer partido de la historia del fútbol femenino blaugrana, un rombo, logo que lo representa.

La “selección clandestina” ganaría en 2019 el reconocimiento que no había conseguido antaño, en un acto celebrado por la RFEF para homenajear a las primeras futbolistas que jugaron el combinado nacional de 1971. Los homenajes también continúan a día de hoy, en el caso del Fútbol Club Barcelona, cuya nueva camiseta para la campaña 2023/2024, que recibe el nombre «Aquí, para abrir camino», albergará en honor a la primera Peña Femenina Barcelonista que jugó el primer partido de la historia del fútbol femenino blaugrana, un rombo, logo que lo representa.

Esperemos que la inclusión y concienciación actual nos permita seguir avanzando hacia un mundo con igualdad de oportunidades, en el que nunca olvidemos la historia de los/las que han hecho que nosotros y nosotras estemos donde estamos a día de hoy.

- REFERENCIAS

Álvarez, I. (2020, 16 enero). ‘Las ibéricas’, la película futbolera más machista hecha en España. El correo. Obtenido de https://www.elcorreo.com/deporte-femenino/futbol/ibericas-peor-pelicula-20200116100127-nt.html

Arriaga, N. (2019, 28 diciembre). Folclóricas y finolis: el fútbol femenino en la Navidad de otro siglo. El correo. Obtenido de https://www.elcorreo.com/deporte-femenino/futbol/folcloricas-finolis-futbol-20191228151236-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

Bautista Branz, J. (2008). Las mujeres, el fútbol y el deseo de la disputa: cuando lo deportivo debe volverse político. Educación Física y Ciencia, vol. 14, pp. 45-57.

Burgos Ubeda, J. (2020, 8 diciembre). De Conchi ‘Amancio’ a Jenni Hermoso, cincuenta años de fútbol femenino. Futbolísticas. Recuperado de https://www.futbolisticas.com/de-conchi-amancio-a-jenni-hermoso-cincuenta-anos-de-futbol-femenino/

Corcuera, J.I., (2015, 5 agosto). El lastre congénito del fútbol femenino español. Cuadernos de fútbol, (68). Obtenido de http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2015/09/el-lastre-congenito-del-futbol-femenino-espanol/

González, M. (2022, 11 julio). ‘Kubalita’: “Me gustaría que fuese la Eurocopa de las porteras”. Diario AS. https://as.com/futbol/femenino/kubalita-me-gustaria-que-fuese-la-eurocopa-de-las-porteras-n/

Jiménez, M. (2020, 7 diciembre). El primer partido femenino en España cumple 50 años este martes. Diario AS. Obtenido de https://as.com/futbol/2020/12/07/femenino/1607295823_928367.html

Jiménez, M. (2021, 16 junio). El fútbol femenino no fue oficial en España hasta 1980. Un reconocimiento que llegó años después del nacimiento de la mal llamada Selección ‘clandestina’. AS. Obtenido de https://as.com/futbol/2020/08/07/reportajes/1596774212_657883.html

Martínez Calatrava, V. (2011, 17 marzo). Los primeros pasos del fútbol femenino en España. Cuadernos de fútbol, (20). Obtenido de http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2011/04/los-primeros-pasos-del-futbol-femenino-en-espana/

McCann, M. (2016). El fútbol femenino: Las implicaciones de ser una futbolista femenina en una cultura machista. Independent Study Project (ISP) Collection, 2322. Obtenido de https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/2322

Méndez Mercado, J. (2020). Fútbol y feminismo: dos momentos en la historia, 1920 y 1970-1971. HorizonteHistórico. Obtenido de: https://revistas.uaa.mx/index.php/horizontehistorico/article/download/3209/2625/7459

Polo, E. (2020, 25 diciembre). El primer partido del Barça femenino cumple 50 años. Mundo deportivo. Obtenido de: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20201225/491257493598/fc-barcelona-femenino-barca-50anos.html

s.a. (2021, 15 agosto). Fútbol Femenino: breve historia de un deporte prohibido. TribunaOlímpica. Obtenido de http://tribunaolimpica.opennemas.com/articulo/ellas/futbol-femenino-breve-historia-deporte-prohibido/20190208135904004270.html

s.a. (2023, 15 junio). El Barça se inspira en su equipo femenino para la camiseta de la temporada 2023/24. Web Oficial del FC Barcelona. Obtenido de https://www.fcbarcelona.es/es/club/noticias/3537197/el-barca-se-inspira-en-su-equipo-femenino-para-la-camiseta-de-la-temporada-202324

s.a. (2023, 2 enero). Folclóricas y finolis. Odio eterno al fútbol moderno. Recuperado de https://odioeternoalfutbolmoderno.es/folcloricas-y-finolis

s.a. (s.f.). Rafael Muga, el loco que siempre creyó en ellas. Especial fútbol femenino. 20minutos. Recuperado de https://brandedcontent.20minutos.es/rafael-muga-pionero-futbol-femenino-espana/

Sánchez Múgica, P. (2017, 4 agosto). Cuando Lola Flores saltó al campo de fútbol. Lavozdelsur.es. Recuperado de https://www.lavozdelsur.es/cultura/cuando-lola-flores-salto-al-campo-de-futbol_45930_102.html

Santacruz, J. (2020, 16 enero). Así ha cambiado el fútbol femenino en España. De la Selección Española ‘Clandestina’ al reconocimiento y el estrellato. RTVE.es. Obtenido de https://www.rtve.es/playz/20200115/pioneras-seleccion-espanola-futbol-femenino/1995610.shtml

Tomé Camoira, D. (2018, 26 septiembre). Folclóricas vs. Finolis: ¿beneficio o degradación? Mundo esférico. Obtenido de https://mundoesferico.com/2018/09/26/folcloricas-vs-finolis-beneficio-o-degradacion/

El Cartagena FC, campeón regional

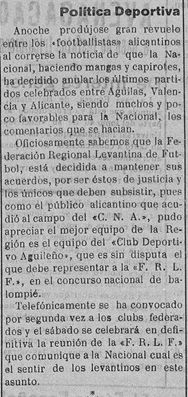

El Cartagena FC, campeón regional El diario murciano El Tiempo, publica el 12 de marzo un artículo sobre el actual Campeonato Regional, que se está celebrando en Alicante, en sustitución del anterior en el que proclamado Campeón el Cartagena FC, fue invalidado por una denuncia del Natación y admitida por la Federación Levantina, mandó repetir dicho Campeonato. Añade que la Federación Nacional debería castigar al Comité Alicantino por contradecir a esta Federación en sus acuerdos, trasladando la Federación Levantina a Murcia o Valencia.

El diario murciano El Tiempo, publica el 12 de marzo un artículo sobre el actual Campeonato Regional, que se está celebrando en Alicante, en sustitución del anterior en el que proclamado Campeón el Cartagena FC, fue invalidado por una denuncia del Natación y admitida por la Federación Levantina, mandó repetir dicho Campeonato. Añade que la Federación Nacional debería castigar al Comité Alicantino por contradecir a esta Federación en sus acuerdos, trasladando la Federación Levantina a Murcia o Valencia. La Federación Levantina muestra su disconformidad con esta resolución y entra en conflicto con la Nacional ratificando dichos partidos y a su campeón Deportivo Aguileño, en reunión celebrada el sábado 3 de abril.

La Federación Levantina muestra su disconformidad con esta resolución y entra en conflicto con la Nacional ratificando dichos partidos y a su campeón Deportivo Aguileño, en reunión celebrada el sábado 3 de abril.