Cien años de fútbol federado en Baleares (1923-2023)

Introducción

Las Islas Baleares fue uno de los últimos territorios del Estado en crear un ente federativo que articulase la competición futbolística de su territorio. Por diferentes circunstancias no fue posible impulsarlo de manera totalmente autónoma y tuvo que llevarse a cabo bajo la tutela y organización de otra federación territorial. Así, fue la Federación Catalana de Clubes de Fútbol la encargada de ello durante tres años, entre 1923 y 1926, durante los cuales el Comité Balear vivió numerosos contratiempos (incluida una escisión interna) hasta lograr constituirse en federación soberana.

Marco histórico

Durante las primeras décadas del siglo XX surgieron en España diversos campeonatos de fútbol de carácter territorial, fruto de su creciente implantación y que a su vez ayudaron a su expansión posterior. Uno con carácter oficioso, al nacer antes de la existencia de la actual RFEF, y otros nacieron desgajados de los ya existentes. Podemos mencionar a modo de ejemplo los campeonatos de Centro (1903), Cataluña (1903), Galicia (1905), Canarias (1912), Norte (1913), Andalucía (1915), Asturias (1916), Levante (1918), Extremadura (1920) y Aragón (1922), entre otros. Fueron impulsados por uno o varios de sus protagonistas por cuenta propia, impulsores del fútbol local en sus respectivos territorios, dando lugar posteriormente a entes federativos que les darían la estabilidad y regularidad suficientes, homologando normativas comunes a todos ellos y sorteando las habituales desavenencias y rencillas entre clubes, directivos y aficionados.

En esta ocasión nos centraremos en uno de los últimos campeonatos en surgir: el balear.

Precedentes

Cronológicamente, Baleares fue uno de los últimos territorios en incorporarse a este proceso. Aunque el fútbol fue conocido en fechas casi simultáneas a la del resto del Estado (Menorca en 1901 y Mallorca en 1902; Ibiza mucho más tarde, en 1920) permaneció como un fenómeno tan anecdótico como residual durante la década de 1900 y parte de la década de 1910, en manos de unos pocos. A partir de 1915 los torneos celebrados aumentaron hasta una periodicidad casi anual, pero todavía basados en una organización muy endeble e irregular, a cargo de iniciativas particulares y sin normas ni entes que los coordinasen.

Como vemos en la siguiente tabla, muchos de los torneos celebrados llevaban el nombre de Campeonato. La denominación, un tanto rimbombante, respondió con frecuencia a torneos de unos pocos equipos (a veces solo dos, que jugaban un único partido) organizados por una entidad particular, sin periodicidad establecida ni árbitros colegiados, ni terrenos de juego homologados y bases de competición cambiantes.

| Año | Nombre | Organizador | Campeón | Subcampeón | Incidencias |

| 1904 | Campeonato de Mallorca | Club España (Círculo Ciclista) | Veloz Sport Balear | FC Balear | 4 equipos en liguilla. Retirada del organizador por diversas polémicas |

| 1906 | Campeonato de Menorca | Ateneo de Mahón | Ateneo de Mahón | Club Mahonés | 3 equipos en liguilla. |

| 1908 | Campeonato de Menorca | Ateneo de Mahón | Club Mahonés | Club Villacarlino | 3 equipos en liguilla. |

| 1908-09 | Campeonato de Baleares | Veloz Sport Balear | Club Mahonés | Veloz Sport Balear | 5 equipos. Mallorca (4) en liguilla y Menorca (1) fase final. |

| 1909 | Campeonato de Menorca | Ateneo de Mahón | Club Mahonés | Robur | 2 equipos. |

| 1910 | Torneo del Centro Instructivo (Mallorca) | Centro Instructivo (Inca) | Veloz Sport Balear | FC Inca | 5 equipos en liguilla. No finalizó por diversas polémicas. |

| 1913 | Campeonato de Mallorca | Veloz Sport Balear | Veloz Sport Balear | Palmesano FC | 8 equipos. No finalizó por diversas polémicas. |

| 1915-16 | Campeonato de Baleares | Veloz Sport Balear | Veloz Sport Balear | Mahón FC | 8 equipos. Mallorca (7) en liguilla a dos fases y Menorca (1) fase final. No se disputó la final por diversas polémicas. |

| 1916 | Campeonato de Menorca | Mahón FC | Mahón FC | España | 2 equipos. |

| 1917 | Campeonato de Mallorca | Alfonso XIII FC | Alfonso XIII FC | Alfonso XIII FC (reserva) | 4 equipos en liguilla. No finalizó por diversas polémicas. |

| 1917 | Campeonato de Menorca | Mahón FC | Cancelado | Al menos 4 equipos. Cancelado después del primer partido. | |

| 1918 | Concurso del Ateneo Popular (Menorca) | Ateneo Popular | Menorca 70 | Santa Bárbara | 6 equipos en liguilla, civiles y militares. Se retiraron 3 durante la competición. |

| 1919 | Campeonato de Baleares | Alfonso XIII FC | Alfonso XIII FC | Mahón FC | 6 equipos. Mallorca (5) en liguilla a dos fases y Menorca (1) fase final. |

| 1919 | I Campeonato Militar | Sin datos. Coorganizado por el Alfonso XIII FC | Comandancia de Artillería (Palma) | Infantería 61 (Palma) | 3 equipos militares (Mallorca), en liguilla. |

| 1920 | II Campeonato Militar | Sin datos. Coorganizado por el Alfonso XIII FC | Artillería 63 (Mahón) | Infantería 61 (Palma) | 5 equipos militares. Mallorca (4) en liguilla y Menorca (1) en fase final. |

| 1920 | Concurso de verano (Mallorca) | Alfonso XIII FC | La Protectora | Asistencia Palmesana | 7 equipos. Sin participación del Alfonso XIII |

| 1921 | Copa Ayuntamiento | Ayuntamiento de Palma | Alfonso XIII FC | Baleares FC | Contó con torneo de reservas, ganado por el mismo club |

| 1922 | Copa Mallorca | Alfonso XIII FC | Metalúrgico FC | Alfonso XIII FC B | 11 y 12 equipos en dos liguillas. Solo 3 y 6 llegaron a terminar. |

| 1923 | Campeonato de Menorca | Sin datos | Unión Sportiva | Menorca FC | 4 equipos en liguilla. Previo al campeonato oficial |

| 1923 | Torneo Asociación de la Prensa (Mallorca) | Asociación de la Prensa | Alfonso XIII FC | Regional FC | 3 equipos en liguilla. Previo al campeonato oficial |

| 1924 | Copa Bartomeu Torres (Ibiza) | Sin datos | FC Ibicenco | CD Ibiza | 5 equipos en liguilla. Previo al campeonato oficial |

El surgimiento de la Real Sociedad Alfonso XIII FC en Palma (1916)[1] como primer club deportivo moderno de las islas supuso un primer paso cualitativo. Sin embargo, sobrevivió durante varios años sin que le acompañasen otras sociedades de similar índole y dejándolo sin fuerza suficiente para impulsar un ente federativo en el archipiélago. De hecho, la fundación del club alfonsino vino precedida del intento de crear la Asociación de Clubes de Fútbol, promovida a instancias de Adolfo Vázquez Humasqué, a la postre primer presidente del Alfonso XIII FC, que surgió como alternativa más viable a una asociación que pretendía aunar clubes tan inconstantes como efímeros. La cristalización de las escasas fuerzas vivas en un solo club dejó patente que la sociedad isleña aún no estaba madura para mantener una competición estable y regulada, aunque si daba para crear un club, hoy todavía existente y jugando en Primera División.

En Menorca la principal actividad futbolística llegó a través del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón, cuya sección de fútbol le proporcionó suficiente estabilidad. Los sucesivos equipos que auspició esos años (Ateneo de Mahón, Club Mahonés, Mahón FC, aparte de otros menores o reservas) fueron la principal cantera del fútbol menorquín esos años; pero también limitaron su crecimiento al no ser el Ateneo una sociedad enteramente deportiva. Como en Mallorca, la falta de clubes consolidados impidió la creación de un campeonato regular durante años.

La principal fórmula de Alfonso XIII FC y Ateneo de Mahón sostuvieron durante esos años fue la organización de torneos internos entre sus propios conjuntos de base. Fueron positivos para fomentar su fútbol base y mantenerse activos, con intención de sostener y hacer visible su proyecto deportivo, pero fueron más vistos como entrenamientos domésticos y carentes de auténtica emoción.

El Campeonato de Segunda Liga de Cataluña

En 1917, un año después de su fundación y habiendo comprobado la imposibilidad de hallar rivales en la propia isla, el Alfonso XIII FC buscaba fórmulas para dinamizar la vida futbolística local y no morir de inanición. Por otra parte, en Menorca, el Mahón FC mantenía un potencial importante e incluso superior en ocasiones a los alfonsinos, pero ambos se encontraban en islas diferentes y dos clubes no bastaban para crear una liga estable. El Alfonso XIII FC concertó giras por la península y trajo equipos a Mallorca, obteniendo resultados deportivos más que satisfactorios; pero eran algo puntual y seguía fallando la competición doméstica regular. Entonces pusieron sus miras en la competición federada más cercana: el potente Campeonato de Cataluña.

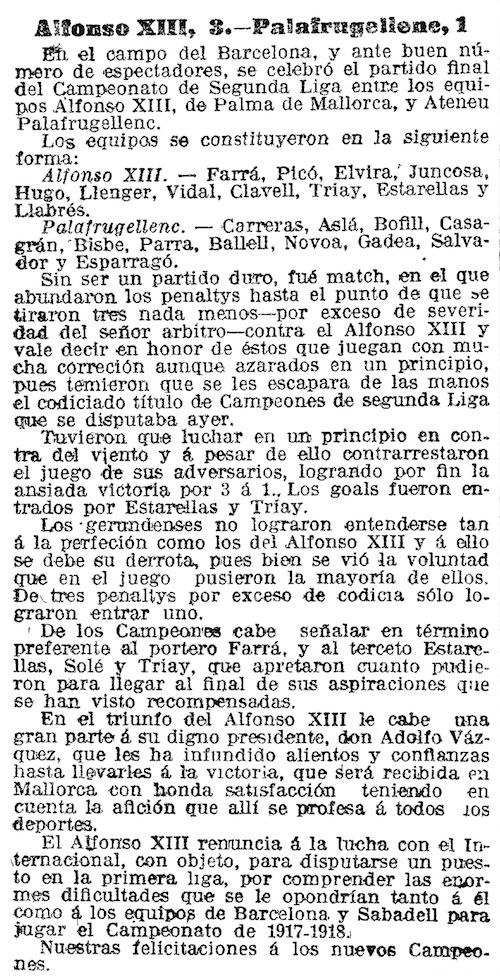

Noticia del Alfonso XIII-Palafrugellenc (La Vanguardia, 15 de octubre de 1917)

Apoco antes, entre abril y mayo de 1917 se celebró el Campeonato de Mallorca, organizado por el propio Alfonso XIII FC y que sirvió para mostrar el potencial del joven club, pero también el escaso nivel restante. Solo participaron cuatro equipos: el Alfonso XIII FC y La Veda (equipo del anterior Veloz Sport Balear, disuelto en 1916 y realojado en otra sociedad recreativa), más sendos equipos reservas. Un bagaje participativo muy pobre, a lo que hay que sumar que el torneo no acabó, pues los equipos de La Veda se retiraron (mediante enésima polémica entre unos y otros equipos) y poco después el equipo desapareció. Más solo que nunca, el club alfonsino necesitaba buscar fuera lo que no encontraba en casa.

En calidad de triunfador del dicho campeonato, el Alfonso XIII FC gestionó su participación en la fase final del campeonato de Segunda Categoría de Cataluña de la temporada 1916-17 (llamado Segunda Liga) junto a los campeones de los tres grupos de dicha categoría: CD Júpiter (grupo de Barcelona), Ateneu Palafrugellenc (Girona) y Reus Deportiu (Tarragona).

A pesar de ser un club recién fundado y haber logrado el título de campeón mallorquín en un torneo oficioso, totalmente descafeinado y sin rivales de entidad, el equipo fue aceptado. Y dio la campanada. En las semifinales, disputadas el 7 de octubre en Sabadell, el Alfonso XIII FC se impuso sorprendentemente al barcelonés CD Júpiter (3-2). Y una semana más tarde, en Badalona, volvió a triunfar en la final ante el Ateneu Palafrugellenc (3-1). De este modo, el Alfonso XIII FC se proclamaba campeón de Segunda Liga del campeonato catalán y, como tal, se hizo acreedor a jugar la fase de ascenso a Primera Categoría.

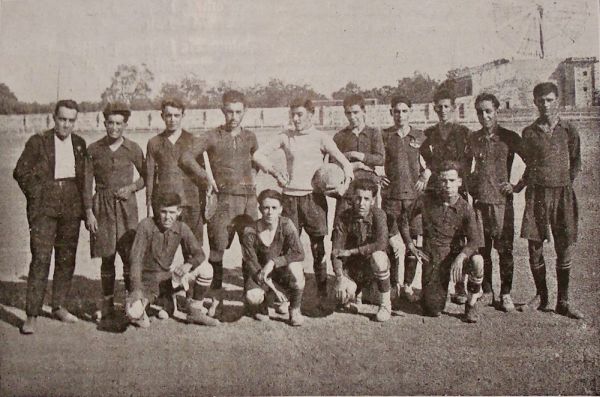

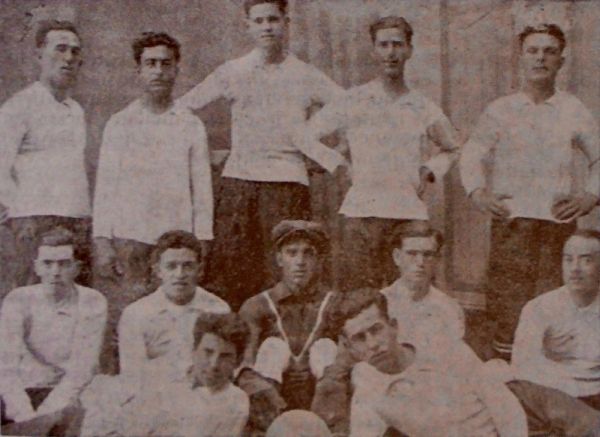

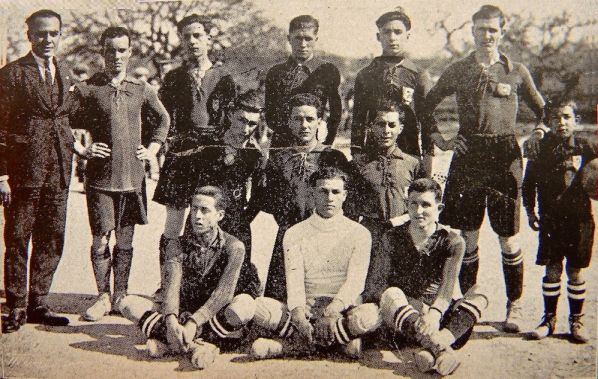

RS Alfonso XIII, campeón de Segunda Liga (1917) (El Club Deportivo Mallorca: Historia de la institución decana del futbol mallorquín)

El rival en la promoción a Primera sería el penúltimo clasificado de dicha categoría, el FC Internacional de Barcelona. De imponerse, para la temporada 1917-18 el campeonato catalán se hubiese convertido de facto en un campeonato mancomunado de Cataluña y Baleares con los siguientes clubes: FC Barcelona, RCD Español, CS Sabadell, FC España y Athletic de Sabadell (Cataluña) y RS Alfonso XIII (Baleares), siempre y cuando los baleares se impusieran al FC Internacional. Una posibilidad ilusionante, inimaginable un año antes; pero factible.

Sin embargo, el club alfonsino renunció por las dificultades y gastos que hubiera supuesto disputar el Campeonato de Cataluña, con desplazamientos por mar cada quince días para jugar los partidos fuera de casa. También hubiera sido problemático para el resto por idénticos motivos, aunque fuera un solo viaje por mar.[2]

Además, no son descartables los recelos añadidos de los clubes catalanes al concurso de clubes baleares en su campeonato, dado el inesperado poderío demostrado hasta el punto de cerrar el paso a equipos locales para ascender a Primera Categoría (y luego, encima, renunciar a ello) o por las crecientes dificultades logísticas y económicas surgidas de consolidar un campeonato mancomunado entre las Islas y el Principado.

Meses después, a principios de 1918 se anunciaba en la prensa mallorquina la creación del Comité Provincial Balear, dependiente de la Federación Catalana.[3] Parecía que la gesta deportiva había servido como impulso para una competición balear propia; pero el tema no fue más allá y no hubo más movimientos. El éxito no vino acompañado por la fundación de nuevos clubes que diesen sentido a una competición oficial. Los alfonsinos seguían solos y la llegada de la Gripe Española aquel año acabó de hundir el proyecto.

Hay que esperar hasta 1920, cuando se registra en Mallorca un incremento generalizado de equipos y pequeñas competiciones, acompañado de un fenómeno similar en Menorca poco después. En pleno auge, en 1922 se registran nuevos contactos con la Federación Catalana; pero ahora las circunstancias eran muy diferentes: en Mallorca el Alfonso XIII FC ya no era un club aislado, a su alrededor surgían multitud de equipos y los torneos de aficionados eran cada vez más frecuentes. Por otro lado, en Menorca el proceso era el mismo y en la capital menorquina surgieron los primeros clubes estables, ya independientes del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón: el Menorca FC (1920),[4] y la Unión Sportiva (1922),[5] piedras angulares sobre los que crecería el fútbol menorquín para crear un campeonato estable.

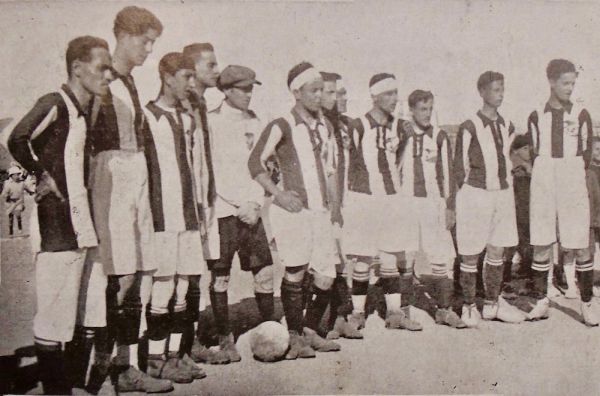

Unión Sportiva (Sport Balear, 1 de marzo de 1924)

En noviembre de 1920 nacía en Palma el Baleares FC,[6] dando lugar a la primera rivalidad consolidada en la capital mallorquina y canalizando, al fin, la creciente afición en la ciudad a través de una rivalidad que todavía existe a día de hoy.

En agosto de 1922 el Alfonso XIII FC solicitaba el ingreso en la Federación Catalana[7] y a finales de año el Baleares FC hizo lo propio.[8] A finales de mayo de 1923 ambos habían sido admitidos,[9] y es posible que otros clubes insulares hiciesen lo propio. Las circunstancias desde 1917 habían cambiado totalmente y no había un solo equipo, lo que abría las puertas a crear una competición propia en Baleares. Ya no era necesario trasladarse al Principado porque se daban las circunstancias para una competición propia, aunque para dar los primeros pasos fuese necesario el concurso de una federación externa más potente. Y ahí la Federación Catalana seguía siendo necesaria.

Torneos previos

Como piedra de toque, y aprovechando la creciente afición que confirmaba el proyecto, durante 1923 se celebraron varios torneos de prueba para la naciente competición oficial.

Por una parte, en Menorca se celebró el llamado Campeonato de Menorca entre marzo y mayo de 1923 con cuatro equipos: Unión Sportiva y Menorca FC, ambos de Mahón, y Levantino FC y CS España, ambos de Villacarlos (actualmente Es Castell) (este último se retiró antes de empezar). Fue el primer torneo celebrado en la isla después de cinco años sin apenas competición, lo cual sirvió para sondear la vitalidad del fútbol menorquín y su viabilidad, y contó con y con el concurso de los principales equipos del momento que a su vez fundarían la competición oficial meses después.

Por otro lado, en Mallorca se celebró el Torneo Asociación de la Prensa. Disputado entre julio y agosto de 1923 y organizado por la misma asociación, se disputó en un momento de gran actividad, con partidos y torneos por doquier. Sin embargo, este lo protagonizaron los tres principales clubes de Palma del momento: Alfonso XIII FC, Baleares FC y Regional FC, en formato de liguilla y a vuelta única. A pesar de su sencillo formato, coincidía en líneas generales con el futuro torneo oficial, que contaría casi con los mismos protagonistas.

Club Ibicenco (Sport Balear, 1 de septiembre de 1924)

Mientras tanto, en Ibiza el proceso se encontraba más atrasado. Empezando prácticamente de cero, en 1923 empezaron en la isla los movimientos para crear los primeros clubes estables, naciendo así el Club Ibicenco (marzo) y el CD Ibiza (abril). Aunque llegaron demasiado tarde para crear una estructura federativa aquella temporada el proceso siguió adelante hasta organizar la competición federada un año después.

Preparativos

A mediados de julio de 1923 se celebró en el Gran Hotel de Palma una reunión entre Ricard Cabot Montalt (1885-1958), entonces presidente de la Federación Catalana de Clubs de Fútbol (actual FCF) y en representación de la Federación Española de Fútbol, y directivos de varios clubes de Mallorca. El objetivo era iniciar los contactos formales para la constitución de un ente federativo en el archipiélago balear, el cual se organizaría inicialmente bajo auspicio de la Federación Catalana, y crear la primera competición oficial balear.[10] A aquella primera reunión acudieron cinco clubes, todos ellos de Palma: RS Alfonso XIII FC, Baleares FC, Ferroviario FC, Regional FC y Unión Protectora Mercantil.

A finales de octubre se informaba de otra reunión que tendría lugar para constituir el Comité y su integración dentro de la Federación Catalana. Se planificó para el 28 en el local social del Alfonso XIII FC, aunque luego fue pospuesta al 4 de noviembre.[11]

Ferroviario FC, 15 de abril de 1923 (Archivo Ramón Molina de Dios)

Fundación del Comité Provincial Balear. Primeros pasos

El 4 de noviembre de 1923 tuvo lugar en el local social de la Real Sociedad Alfonso XIII FC la reunión preliminar del futuro Comité Provincial de Baleares. Allí se planificó la primera junta directiva y se acordó su composición por siete representantes de otros tantos clubes, cuatro de Mallorca y tres de Menorca, de la siguiente manera:

- Alfonso XIII FC (Mallorca, presidencia)

- Baleares FC (Mallorca, vicepresidencia)

- Mahón FC (Menorca, secretaría)

- Regional FC (Mallorca, contaduría)

- Unión Protectora Mercantil (Mallorca, tesorería)

- Unión Sportiva (Menorca, vocal)

- CS España (Menorca, vocal)

De Mallorca estuvieron presentes cuatro de los cinco clubes de la reunión inicial del Gran Hotel de Palma del pasado julio, faltando solo el Ferroviario FC (sumido en una crisis que lo llevaría a la desaparición). Por su parte, de Menorca figuraban tres de los cuatro clubes participantes en el campeonato mencionado entre marzo y mayo del mismo año, faltando solamente el Levantino FC (también en crisis y en trance de desaparición).

En la siguiente reunión, celebrada el 11 de noviembre, tuvo lugar la elección de la primera composición del Comité. Fue elegido presidente Sebastià Sancho Nebot, miembro habitual de las directivas del Alfonso XIII FC desde 1923 y posteriormente presidente en dos ocasiones (1927-1928 y 1930-1931).

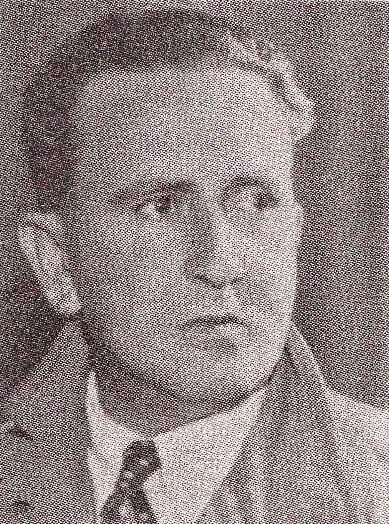

Sebastià Sancho Nebot, primer presidente del Comité Provincial (Llibre d’or del futbol català, 1928)

En esta primera composición se ponía de manifiesto un mayor peso del fútbol mallorquín sobre el menorquín, al ostentar la presidencia y mayoría absoluta de componentes. Asimismo destaca la ausencia de representantes de Ibiza y Formentera, aún en plena organización.

Así pues el 11 de noviembre de 1923 la Federación Catalana de Clubs de Fútbol incorporaba oficialmente al Comité Provincial de Baleares a su estructura federativa.[12]

Temporada 1923-24. Inicio de la competición

En la siguiente reunión del Comité, celebrada el 15 de noviembre, se sorteó el calendario del que sería el primer campeonato oficial balear, dividido en dos grupos (Mallorca y Menorca) que se disputaría entre diciembre de 1923 y febrero de 1924. Ambos constaron de una sola categoría, en formato de liga y a doble vuelta. También se organizó un campeonato paralelo para equipos reservas, con los mismos clubes y fechas.

La competición del Comité fue integrada en la Segunda Categoría del Campeonato de Cataluña. Su nombre es engañoso, pues correspondía a un tercer nivel de competición al encontrarse por debajo de la Primera A y la Primera B del Campeonato de Cataluña. Por tanto, la competición formó parte del tercer nivel del campeonato catalán, formado por cinco grupos: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Baleares.

Esto suponía un retroceso aparente y hasta cierto punto pudo juzgarse como un desaire a la naciente competición isleña, sobre todo si se toma como referencia la participación del Alfonso XIII FC en la Segunda Liga en Cataluña en 1917, es decir, en un segundo nivel de competición. Ese “descenso” de categoría pudo contribuir a que las relaciones entre el Comité y la Federación Catalana fueran, con frecuencia, tirantes. De todas formas, la visita que el FC Barcelona hizo a Mallorca en julio de 1923 mostró unas diferencias deportivas entonces muy acusadas, ya que los azulgrana se impusieron de manera escandalosa al Alfonso XIII FC por 0-14 (sí, catorce goles) y 0-3,[13] siendo en teoría el equipo más fuerte de las Islas.

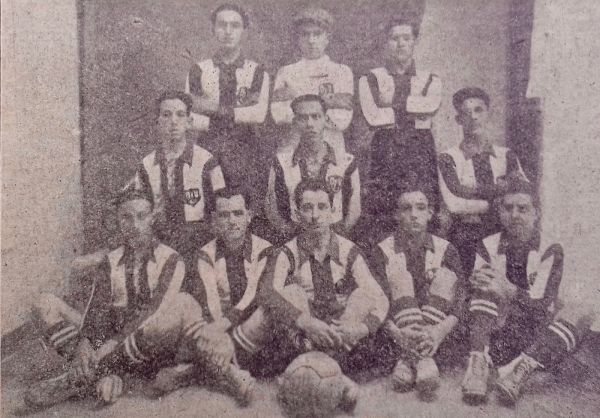

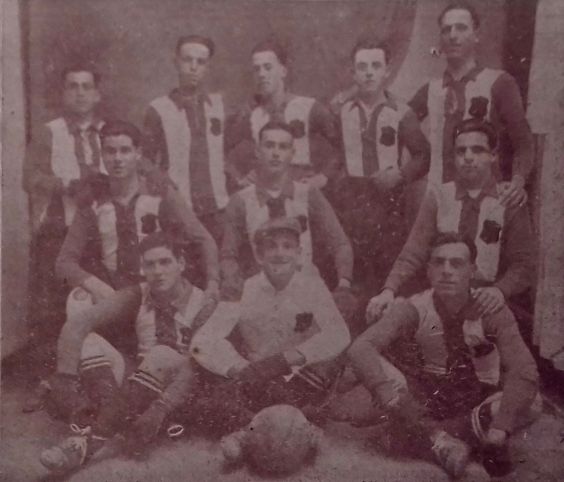

Mahón FC (Sport Balear, 15 de abril de 1924)

Esta primera temporada el Comité Provincial contó con los siguientes clubes.

Por Mallorca: Alfonso XIII FC, Baleares FC, Estrella FC (Santa Catalina), Ferroviario FC, Mediterráneo FC, Regional FC, Unión Protectora Mercantil y Constancia FC; todos de Palma salvo el último, ubicado en Inca. Solo cuatro (Alfonso XIII, Baleares, Regional y UPM) llegaron a competir; el resto no pudo por causas diversas como federarse con el torneo ya iniciado, falta de campo en condiciones o tardar en tener la documentación en regla para poder federarse. Algunos casos fueron muy representativos; a principios de 1924 el Constancia FC de Inca había solicitado incorporarse al Comité.[14] Un detalle nada baladí por dos aspectos: fue el primer club mallorquín no palmesano en integrarse en el Comité, rompiendo el centralismo entonces vigente, y que acabaría siendo uno de los equipos más fuertes del naciente campeonato mallorquín.

Por Menorca: Mahón FC, Unión Sportiva, CS España y Levantino FC, los dos primeros de Mahón y los dos siguientes del municipio colindante de Villacarlos (actualmente Es Castell). Todos pudieron entrar en competición esta misma temporada.

En el transcurso de la temporada el Comité recibió la documentación de tres clubes de Ibiza: FC Ibicenco, CD Ibiza y CD Ebusitano, todos ellos de la capital ibicenca.[15] Esto abrió las puertas a un campeonato liguero en Ibiza para la siguiente temporada, como así fue.

CD Ibiza (Sport Balear, 1 de junio de 1924)

Otra de las principales tareas que llevó a cabo el neonato Comité fue supervisar la calidad de los terrenos de juego para garantizar unos estándares mínimos de calidad. Los procesos no estaban exentos de polémicas en la prensa, en parte motivadas por las rivalidades nacientes entre ellos y el ansia por participar en la competición oficial. Así, las polémicas suscitadas por la homologación de campos como los del Regional FC[16] o el Ferroviario FC,[17] fueron temas recurrentes en los medios escritos y se sumaron a la pasión creciente por el nuevo torneo.

Campeonato de Mallorca

Disputado por cuatro equipos, de diciembre de 1923 a febrero de 1924 a doble vuelta. Todos los equipos eran de Palma.

| Clasificación | J | G | E | P | GF | GC | Pts. |

| RS Alfonso XIII FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 |

| Regional FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 |

| Baleares FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 |

| Unión Protectora Mercantil | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 |

Terrenos de juego: Bons Aires (Alfonso XIII FC), Son Canals (Baleares FC), 31 de Diciembre (Regional FC)[18] y Tirador (UPM).[19]

Unión Protectora Mercantil (Baleares Deportiva, 27 de febrero de 1923)

Campeonato de Menorca

Disputado por cuatro equipos, de diciembre de 1923 a enero de 1924 a doble vuelta. Dos equipos eran de Mahón y dos de Villacarlos (actualmente, Es Castell).

| Clasificación | J | G | E | P | GF | GC | Pts. |

| Unión Sportiva | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | 10 |

| Mahón FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 |

| CS España | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |

| Levantino FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | 0 |

Todos los partidos se disputaron en el campo del Concurso Hípico (Mahón).

Levantino FC (Baleares Deportiva, 14 de marzo de 1923)

Campeonato de Ibiza

No se disputó hasta la temporada siguiente, pero sí que se celebró un torneo previo de prueba: la Copa Bartomeu Torres, de abril a mayo de 1924 y a vuelta única. Participaron los cinco equipos ya existentes en la capital ibicenca: FC Ibicenco, CD Ibiza, CD Mediterráneo, AC Metalúrgico y CD Ebusitano (retirado antes de empezar).

CD Mediterráneo (El Pitiuso, 1958)

Campeonato de Baleares

Disputado en marzo de 1923 por los campeones de Mallorca y Menorca, Alfonso XIII FC y Unión Sportiva, a doble partido. El campeón menorquín se trasladó a Mallorca para disputar ambos partidos (en ediciones posteriores se jugaría en cada isla, en los campos respectivos). La ida se disputó en Son Canals, con triunfo de los mallorquines (1-4) y la vuelta en Bons Aires, con empate (1-1). De este modo, el primer campeón oficial de Baleares fue el Alfonso XIII FC.

Fase final del Campeonato de Cataluña

Al finalizar las ligas de los cinco grupos de la Segunda Categoría del Campeonato de Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Baleares) los campeones de grupo disputaron la fase final para optar al ascenso a Primera B catalana. Tal y como había sucedido puntualmente en la temporada 1916-17, el Alfonso XIII FC participó como campeón balear.

Además de los alfonsinos participaron Iluro Sport Club (Mataró) (grupo de Barcelona), Port-Bou FC (Girona), FC Lleida y CF Reus Deportiu (Tarragona). El Alfonso XIII disputó en junio la semifinal contra el Iluro SC, a partido único, en el campo del CD Júpiter (Barcelona). Esta vez no hubo sorpresa y el Iluro se impuso de manera inapelable (7-1), quedando los mallorquines apartados de la lucha por el ascenso.

Curiosamente, la Federación Catalana llevó a cabo una reestructuración de la Primera B para la siguiente temporada y cuatro de los cinco participantes en la fase final fueron ascendidos. Solo uno quedó excluido: el Alfonso XIII FC. Esto debió aumentar el malestar ya existente entre el Comité Provincial y la Federación Catalana, que había alojado el campeonato balear en un tercer nivel de competición y ahora, teniendo la oportunidad de ascenderlo, lo mantenía en dicho nivel.

Segunda temporada (1924-25)

Con vistas a la nueva temporada el Comité Provincial llevó a cabo una ingente regularización de clubes para ampliar la competición. Sin embargo, su gestión se vio plagada de polémicas, guerras de declaraciones y luchas internas reflejadas habitualmente en la prensa.

Como síntoma de la tensión vivida, el 9 de junio de 1924 se registró en el Gobierno Civil una Federación Balear de Clubes de Foot-ball con tres clubes de Mallorca (Alfonso XIII FC, Palma FC y Mediterráneo FC), dos de Menorca (España FC y Mahón FC) y tres de Ibiza (CD Ebusitano, FC Ibicenco y CD Ibiza) a los que se luego se añadieron FC Manacor y CD Lluchmayorense. Aunque el tema no fue a mayores, la situación acabaría explotando.

Baleares FC (Baleares Deportiva, 20 de febrero de 1923)

A mediados de septiembre el Comité ya contaba con 25 clubes de Mallorca, 8 de Menorca y 3 de Ibiza. El 15 de octubre se publicaron los calendarios de Mallorca (dividida en dos categorías), Menorca y el nuevo campeonato de Ibiza.

Campeonato de Mallorca

Este campeonato fue el que vivió una expansión más acusada, pasando de cuatro equipos en liza a 21. Para ello se creó la Segunda Categoría, dividida en tres grupos de ámbito geográfico.

La Primera Categoría contaba con tres de los cuatro fundadores (Alfonso XIII, Baleares FC y Regional FC) a los que se sumaban dos equipos más: Constancia FC (Inca) y FC Manacor. El cuarto equipo fundador, la Unión Protectora Mercantil, había desaparecido a mediados de ese año. Una desaparición previsible, pues era uno de los últimos supervivientes surgidos como secciones deportivas de entidades de finalidades varias (La Protectora, Asistencia Palmesana, Montepío del Arrabal, Patronato Obrero o Veloz Sport Balear).

De este modo, en su segunda temporada el Campeonato de Mallorca contaba con los principales protagonistas del fútbol mallorquín: Alfonso XIII FC (luego RCD Mallorca, fundado en 1916), Baleares FC (luego Atlético Baleares, 1920), Constancia FC (1922) y FC Manacor (1923). El Alfonso XIII FC repitió título, por encima del Baleares FC, aunque por un solo punto de diferencia.

Constancia FC (Sport Balear, 15 de noviembre de 1924)

El Campeonato de Menorca

Tal como pasó con el torneo mallorquín, el Campeonato de Menorca fue un éxito deportivo hasta el punto de duplicar participantes. Repetían tres de sus fundadores: Mahón FC, Unión Sportiva (ambos de Mahón) y CS España (Es Castell) y se incorporaban cinco: Ciudadela FC y Zamora FC (ambos de Ciutadella), Alayor FC y CD Alayorense (Alaior) e Iberia FC (Mahón). Por otro lado, había desaparecido el Levantino FC. Ocho en total.

El crecimiento menorquín no fue suficiente como para establecer dos niveles de competición y todos jugaron en un mismo grupo. Esta sería la tónica habitual en temporadas siguientes del torneo, pues dadas las dimensiones y población de la isla nunca hubo clubes suficientes para establecer más de un nivel de competición.

El torneo fue un mano a mano entre los dos principales clubes mahoneses, Unión Sportiva y Mahón FC (que desarrollaron rivalidad y antagonismos parecidos a los que manifestaban Alfonso XIII FC y Baleares FC en Mallorca), en esta ocasión se impusieron los segundos. Ambos clubes, con altibajos, siguieron siendo los principales dominadores del fútbol local, además de los clubes más veteranos de la isla con más de cien años de historia.

El Campeonato de Ibiza

El Comité fue básico para impulsar este deporte en la isla y en poco tiempo se creó la estructura deportiva suficiente. El campeonato regional lo disputaron tres equipos, de octubre de 1924 a abril de 1925, a cuatro vueltas. Todos los equipos eran de la capital ibicenca.

| Clasificación | J | G | E | P | GF | GC | Pts. |

| FC Ibicenco | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 5 | 13 |

| CD Ibiza | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 7 | 9 |

| CD Ebusitano | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 35 | 0 |

Terrenos de juego: Sa Palmera (CD Ibiza) y Es Pratet (FC Ibicenco).

Sin embargo, el campeonato ibicenco adoleció de falta de firmeza y después de jugarse su estructura colapsó hasta el punto de desaparecer completamente la temporada siguiente.

Campeonato de Baleares

Disputado entre el campeón de Mallorca (Alfonso XIII FC), y de Menorca (Mahón FC), a doble partido en los campos respectivos de los equipos. Tanto en el Stadium Mahonés (1-2) como en Bons Aires (1-0) se impusieron los alfonsinos, que lograron el título por segunda vez. Cabe reseñar que el FC Ibicenco (campeón de Ibiza) no participó, dado el inferior nivel de su fútbol.

Fase final Campeonato de Cataluña

Por segunda vez, al terminar las ligas de los cinco grupos del campeonato catalán (oficialmente, Grupo de Promoción de Segunda Categoría) se jugó la fase final jugada por los campeones de cada uno (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Baleares). Pero esta vez el campeón balear, por desavenencias con la Federación Catalana y seguramente por los desencuentros acumulados hasta la fecha, renunció a participar.

CD Ebusitano (El Pitiuso, 1952)

Tercera y última temporada (1925-26)

Las desavenencias reiteradas entre los clubes federados continuaban siendo constantes (y públicas, con encendidas polémicas reflejadas en la prensa), lo cual provocó constantes cambios en la composición de su junta y en la misma presidencia.

A pesar del crecimiento de la competición, a nivel interno la última temporada del Comité no empezaba bien. En Mallorca se sortearon los calendarios de Primera y Segunda Categoría a finales de septiembre, pero tuvieron que volverse a sortear por desavenencias dentro del Comité. En cuanto a Menorca, el campeonato local descendió de ocho a cinco participantes por desavenencias que llevaron a dos de ellos (Alayor FC y Mahón FC) a renunciar a su participación. Y en Ibiza el naciente campeonato local directamente desapareció. Algo no iba bien internamente, los roces eran constantes y todo podía estallar en cualquier momento, como así fue.

El pretexto fue una sanción impuesta de tres meses de clausura de su terreno de juego al FC Manacor por incidentes diversos. En la reunión del Comité del 10 de diciembre se debatió si levantarle el castigo, el Alfonso XIII y el mismo FC Manacor se mostraron favorables pero no así el resto, que abandonó la reunión antes de acabar y decidieron unilateralmente suspender el campeonato. El Comité derivó el tema a la Federación Catalana para que resolviera, el cual envió dos notas contradictorias entre sí. Los acontecimientos se precipitaron y en la jornada del 13 de diciembre muchos equipos no se presentaron a jugar. El campeonato ya no se reanudó.

FC Manacor (Sport Balear, 1 de junio de 1924)

En Mallorca se mantuvieron fieles al Comité Balear 17 de los 28 equipos y en Menorca permanecieron tan solo 3 de 8, lo que dejaba dos bloques prácticamente parejos. En cuanto a Ibiza es imposible saber su impacto porque los clubes ibicencos estaban en trance de desaparecer a finales de 1925.

A mediados de enero de 1926 el Comité Provincial se renovó con los clubes que habían permanecido bajo su jurisdicción, liderados por Alfonso XIII FC y FC Manacor, los clubes mallorquines sortearon un nuevo calendario y en Menorca continuaron sin los escindidos. Mientras, los escindidos se organizaron rápidamente a principios de febrero de 1926 presentaron la Federación Balear de Fútbol Asociación,[20] liderada por Baleares FC y Regional FC y que el 17 de febrero celebró su primera junta directiva. Así pues, desde entonces hubo dos competiciones paralelas.

Los problemas internos del Comité Provincial Balear desde su creación en 1923 habían sido constantes y el asunto del FC Manacor sólo fue la gota que colmó el vaso. Durante varios meses ambos entes desarrollaron sus competiciones de manera paralela y las posiciones de cada bando siguieron siendo irreconciliables, con el daño consiguiente que esta situación generaba a la afición y al deporte en sí.

CS España (Baleares Deportiva, 28 de marzo de 1923)

Creación de la Federación Balear de Fútbol y reunificación del campeonato

Meses después de la división las aguas parecían haberse calmado y todos habían entendido que la división en dos bloques paralelos y enfrentados no beneficiaba a nadie. Además, aunque pueda parecer inoportuno e incompatible con la caótica situación generada, se había puesto en marcha el proceso para convertir el Comité en federación independiente.

A principios de junio de 1926 ya era público y notorio que la transformación del Comité Provincial Balear en una federación autónoma de pleno derecho estaba en marcha.[21] Días después, una delegación de los clubes escindidos viajó a Barcelona para solucionar el conflicto, reunificar los dos campeonatos y colaborar en la gestación de la nueva federación balear.[22] Visto lo visto, acometer sendos procesos simultáneamente era posible y uno podía ayudar a resolver el otro.

Sorprendentemente, las negociaciones dieron su fruto y el 18 de junio se publicó en los medios locales la constitución de la Federación Balear de Fútbol.[23] Finalmente, el 21 de junio de 1926 quedaba oficialmente constituida por aprobación de la asamblea general de la Real Federación Española de Fútbol.[24] [25]

Gabriel Font Martorell, último presidente del Comité Provincial (El Club Deportivo Mallorca: Historia de la institución decana del futbol mallorquín)

El último presidente del Comité Provincial fue Gabriel Font Martorell, exjugador y directivo del Alfonso XIII FC.[26] Fue relevado por Guillem Mayol Puigrós, que ocuparía el cargo durante la primera temporada de vida de la Federación. En total, en tres temporadas de vida el Comité había tenido hasta ocho presidentes diferentes.

En cuanto a los clubes disidentes, la federación que los agrupaba se autodisolvió y sus veinte integrantes pasaron automáticamente a la nueva Federación. También se dio permiso para que finalizaran las competiciones aún no finalizadas, como el Campeonato de Baleares (ganado por el Mahón FC al Regional FC) aunque no tuvo validez alguna.

Por consiguiente, el fútbol balear inauguraba una nueva etapa en la que abandonaba la dependencia de la Federación Catalana y disfrutaba de plena autonomía para organizarse. Paralelamente también se fundó el Colegio Balear de Árbitros. La nueva federación estaría sometida a un año a prueba, periodo que fue superado.

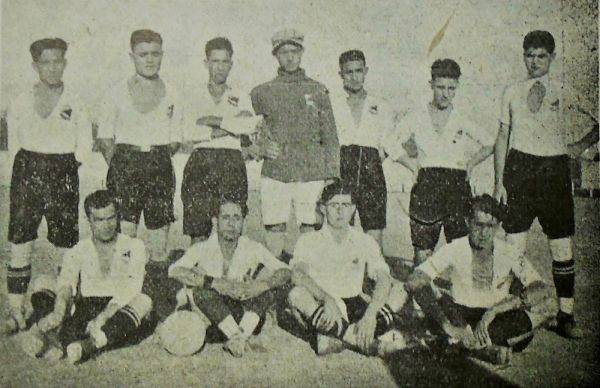

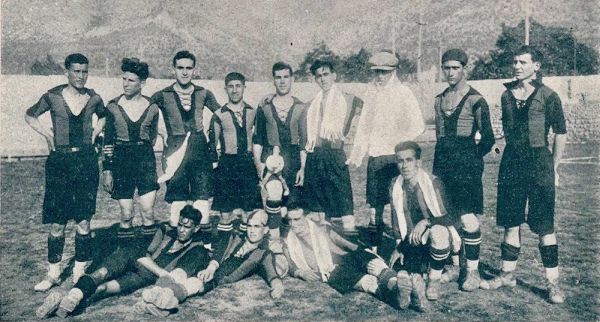

Regional FC, 1924 (Llibre d’Or del Futbol Català)

Conclusiones

La creación del Comité Provincial de Baleares en 1923 permitió consolidar y ordenar el crecimiento futbolístico en el archipiélago balear después de veinte años de altibajos constantes en su práctica, sin pies ni cabeza y sin crear estructura alguna. En realidad, entonces el fútbol empezaba a despegar en Mallorca (desde 1920), Menorca (desde 1922) e Ibiza (desde 1923) y que, aunque con retraso, parecía que su momento al fin había llegado.

Su surgimiento es totalmente independiente de los precedentes de la Asociación de Clubes de Fútbol (1916), promovida por Adolfo Vázquez Humasqué, y la participación del Alfonso XIII FC en la competición catalana (1917), hechos más o menos relacionados y que no se tradujeron en el empuje suficiente para crear el Comité a principios de 1918, como entonces se anunció. Siempre nos quedará la duda de saber qué hubiese pasado si el club alfonsino no hubiese renunciado a jugar la fase de ascenso a la Primera Categoría del Campeonato de Cataluña.

Una vez establecido, el Comité Provincial canalizó un movimiento deportivo que ofrecía las suficientes garantías en cuanto a clubes, jugadores y aficionados; un fenómeno que ya era imparable, especialmente en Mallorca, donde la celebración de torneos desde 1920 era habitual en Palma y empezaba a extenderse por el resto de la isla desde 1922.

En el caso de Menorca, que llevaba varios años de estancamiento, el Comité ayudó a reactivar una actividad larvada que se reorganizó con rapidez y demostró que el fútbol menorquín solo necesitaba la llegada del Comité para reavivarse y consolidarse, como así fue.

Mientras, en Ibiza la figura del Comité fue mucho más influyente pero tal vez precipitada. En 1923 el fútbol todavía era algo casi desconocido; aun así, el organismo federativo trabajó para levantar en unos meses una estructura deportiva casi de cero y poner las bases de un campeonato que entró en funcionamiento solo un año después del resto. Sea por precipitación o falta de base, duró una sola temporada y en 1926 la actividad había desaparecido. El fútbol no resurgiría hasta finales de esa década, pero a un nivel inferior al del resto de islas y quedando la Federación Balear al margen.

Aportaciones del Comité

La huella del Comité fue positiva en aspectos más técnicos y de gestión hasta entonces descuidados, menos visibles y reconocibles, pero que contribuyeron a su éxito por encima de polémicas y rencillas estériles. Por ejemplo, la obligación de que todas las sociedades deportivas federadas estuvieran previamente inscritas en el Registro de Asociaciones del Gobierno Civil. Así se obligada a todo el mundo a contar, como mínimo, con estatutos, sede social y junta directiva como interlocutor válido. De esta manera se pretendía superar la irregularidad de equipos que aparecían y desaparecían, o consolidar la adscripción de jugadores y directivos que con frecuencia cambiaban de equipo sin control alguno.

También se fomentó la supervisión de los terrenos de juego para alcanzar y mantener estándares homologables al resto del fútbol nacional. A modo de ejemplo, durante su vigencia se construyeron los campos de los dos principales clubes de Mahón: el Stadium Mahonés (Mahón FC) y San Carlos (Unión Sportiva), ambos en 1924 y todavía existentes. En Ibiza se construyó Sa Palmera en 1924, que fue durante años el campo de referencia en la capital ibicenca. Mientras, en Palma entraron en actividad los campos de Son Canals y Tirador (1923) y 31 de diciembre (1924), ya desaparecidos, que fueron tres de los cuatro campos protagonistas de la primera temporada del campeonato mallorquín.

Además, el Comité impulsó la creación del primer comité de árbitros, regularizando y dando rigor a su trabajo, hasta entonces desempeñado por voluntarios, jugadores suplentes o incluso espectadores, de manera más o menos improvisada y sin ninguna formación.

Todo esto allanó el camino a la futura Federación Balear, que encontró una trabajo de base realizado durante tres años que le permitió heredar estructura suficiente en Mallorca y Menorca; no así en Ibiza.

Publicaciones deportivas

El crecimiento del deporte de la pelota y el establecimiento del Comité iba parejo a una creciente demanda de contenidos deportivos, así nacieron las primeras publicaciones específicas: el semanario Baleares Deportiva (16 números, entre febrero y mayo de 1923) y el quincenario Sport Balear (entre marzo de 1924 y enero de 1926). Ambos se publicaron en Palma y cubrían básicamente la actividad futbolística de Mallorca, aunque también ofrecían pinceladas del resto de islas, así como de otros deportes. Gran parte de las fotografías mostradas en este artículo provienen precisamente de dichas revistas.

Tanto su nacimiento como su desaparición están claramente condicionados por el papel del Comité Balear. Así, Baleares Deportiva fue sumamente breve; pero coincide con el auge del fútbol isleño, en plena euforia y funcionó a modo de preparativo para la competición venidera. En cuanto a Sport Balear nació con el Comité ya vigente y se mantuvo durante casi dos años; su desaparición a principios de 1926 aconteció en plena escisión del fútbol balear, cuya virulencia debió afectar de lleno a la publicación hasta precipitar su cancelación, atrapada en una vorágine de agrias polémicas, obligadas tomas de partido, boicots a la publicación de protagonistas/lectores y el consiguiente descenso de ventas hasta desaparecer. No aparecería ninguna publicación similar hasta 1931 (Palma Deportiva), cuando las aguas habían vuelto a su cauce y el fútbol balear se encontraba de nuevo en franca progresión.

Epílogo

La transformación en 1926 del Comité Balear en federación independiente no resolvió del todo los males existentes, ya que durante los primeros años de su existencia se volvió a caer en los mismos vicios y errores del pasado. Quedaba claro que la culpa no era de la Federación Catalana, o que al menos la gestión de los federativos catalanes sobre el Comité no era la única causa de los males de la competición balear; al menos, no la principal.

Durante el verano previo al comienzo de la temporada 1927-28 se produjo un nuevo cisma en la neonata Federación, si cabe más virulento que el de la temporada 1925-26, pues 21 de los 29 clubes federados se marcharon para crear el llamado Bloque de Defensa Balear. Esta vez los papeles se invirtieron, pues el Alfonso XIII FC lideró los clubes escindidos, mientras Baleares FC y Constancia FC hacían lo propio con los fieles a la Federación. El conflicto pudo reconducirse esa misma temporada, y en marzo de 1928 el campeonato se reunificó nuevamente.

Pero en agosto de 1929 se produjo otro incidente peor: los equipos menorquines fueron expulsados en bloque de la Federación. En este caso, la situación se mantuvo durante tres temporadas (1929-1932), dejando profundamente malherido al pujante fútbol menorquín, que entró rápidamente en declive.

Estos hechos frenaron en seco la progresión del naciente fútbol balear y estancaron su progresión: de los 32 clubes federados durante las temporadas 1924-25 y 1925-26 descendieron hasta los 10 de la temporada 1929-30, amenazando con un colapso del fútbol territorial. No sería hasta principios de los años 30, ya reintegrados los clubes menorquines en la Federación y superadas las tendencias cainitas en su seno, que el fútbol balear viviría una etapa de esplendor a todos los niveles hasta el estallido de la Guerra Civil.

En suma, los tres años de vigencia del Comité Provincial entre 1923 y 1926 pueden considerarse de pleno derecho como los primeros del fútbol federado balear. Sirvió para poner las bases del futuro ente, cuya competición funcionaba de hecho de manera independiente a la catalana, y allanó el camino a la futura Federación pese a los constantes obstáculos. Su vigencia sirvió para enjugar parte del atraso acumulado respecto a otros territorios y funcionó como ensayo general para sus protagonistas, con frecuencia presos de la torpeza, la inexperiencia y (por qué no) de sus egos desmedidos durante los primeros tiempos.

La Federación Balear fue de facto una continuación del mismo Comité Provincial, sin modificaciones sustanciales, aparte de haber alcanzado plena soberanía jurídica sobre su futuro. Por tanto, a pesar de que no fuera una entidad plenamente soberana, es obligado y necesario empezar oficialmente la historia del fútbol federado balear a partir de la constitución del Comité Provincial, del que se cumplen cien años de su nacimiento el 11 de noviembre.

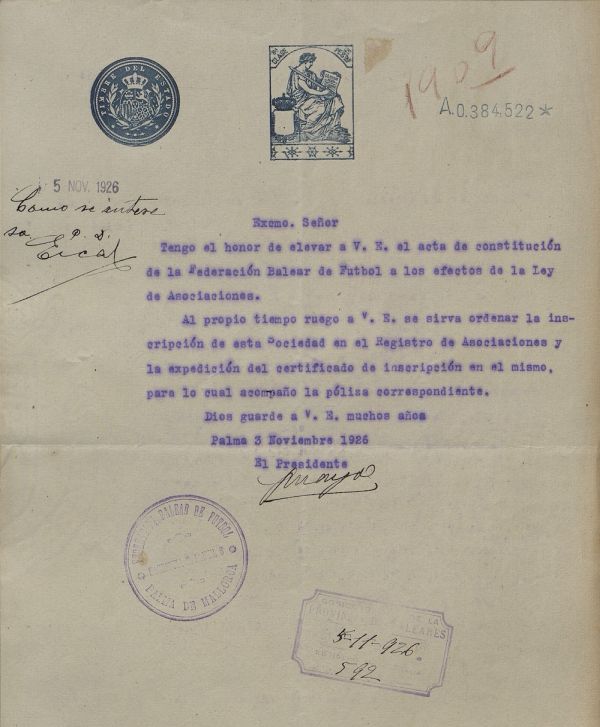

Acta de Constitución de la Federación Balear de Fútbol, 3 de noviembre de 1926 (Arxiu del Regne de Mallorca)

BIBLIOGRAFÍA

Libros

- AAVV: Llibre d’Or del Futbol Català. Barcelona: Ediciones Monjoia, 1928.

- Font Martorell, Gabriel: El Club Deportivo Mallorca: Historia de la institución decana del fútbol mallorquín. 1916-1944. Palma: Impr. Muntaner. Ed. Cosmos, 1944.

- García Gargallo, Manuel: Campeonatos Regionales de Baleares. Orígenes y desarrollo (1900-1940). Madrid: CIHEFE, 2019.

- Mercadal Bagur, Deseado: El juego del fútbol de Menorca. Mahón: Ed. Menorca, 1985

- Trilobites: Año y medio de vida sportiva. Palma: Imprenta J. Tous. 1917.

Publicaciones periódicas

- La Almudaina (Palma)

- Baleares Deportiva (Palma)

- El Correo de Mallorca (Palma)

- Los Deportes (Barcelona)

- Diario de Ibiza

- El Mundo Deportivo (Barcelona)

- El Pitiuso (Ibiza)

- Sport Balear (Palma)

- La Última Hora (Palma)

Archivos

- Arxiu del Regne de Mallorca

Archivo Ramon Molina de Dios

[1] La Real Sociedad Alfonso XIII Foot-ball —ese fue su nombre original hasta 1931— es al actual Real Club Deportivo Mallorca.

[2] La Vanguardia, 15 de octubre de 1917

[3] Última Hora, 16 de febrero de 1918

[4] Entre 1923 y 1933 adoptó el nombre de Mahón FC

[5] Fundado a partir de la fusión de Seislán Foot-ball Club (1917) y Mahonés Foot-ball Club (1921)

[6] El Baleares Foot-ball —ese fue su nombre hasta 1942— es el actual Club Deportivo Atlético Baleares.

[7] Última Hora, 14 de agosto de 1922

[8] El Día, 27 de diciembre de 1922

[9] El Día, 30 de mayo de 1923

[10] El Día, 18 de julio de 1923

[11] El Día, 27 de octubre de 1923

[12] La Almudaina, 13 de noviembre de 1923

[13] Mundo Deportivo, 16 de julio de 1923

[14] Última Hora, 2 de enero de 1924

[15] Diario de Ibiza, 7 de enero de 1924

[16] El Día, 15 de diciembre de 1923

[17] El Día, 25 de enero de 1924

[18] Campo situado en la actual avda. 31 de diciembre de Palma. Hacia octubre de 1924 estaba en obras y no estaba acabado al empezar el campeonato, pero pudo utilizarse en su tramo final. Cuando entró en crisis el Regional FC fue traspasado a otros clubes (CD Español, Mallorca SC y CS España). En 1932 dejó de funcionar y fue urbanizado.

[19] Campo situado al lado del velódromo homónimo. Inaugurado por el Regional FC el 17 de junio de 1923, fue traspasado a la UPM en septiembre que lo usó en el campeonato regional. Al desaparecer la UPM fue traspasado al Progreso FC a mediados de 1924. Estuvo activo hasta 1926, en que deja de mencionarse. En 1932 se inaugura allí el Canódromo, clausurado en 1999.

[20] Última Hora, 4 de febrero de 1926

[21] El Día, 11 de junio de 1926

[22] La Almudaina, 13 de junio de 1926

[23] Última Hora, 18 de junio de 1926

[24] El Día, 23 de junio de 1926

[25] Federación Balear de Foot-ball. Registro de Asociaciones, caja 1617, expediente 1709. Aprobación por el Gobierno Civil el 17 de agosto de 1926.

[26] Gabriel Font Martorell (1897-1965) fue autor de El Club Deportivo Mallorca: Historia de la institución decana del futbol mallorquín (1944), primer libro de historia de la entidad y fuente documental básica para conocer sus primeros años.

Si llevásemos aquella tragedia hasta el ámbito de las masas sociales, nos quedaríamos sin palabras: la cántabra Unión Juventud Rayo tuvo que llorar a 14 de los suyos. El Santoña a 12, entre ellos 4 mientras combatían y el resto masacrados en el buque-prisión Alfonso Pérez, ante una tapia tras ser extraídos de las cárceles, o mediante ajustes de cuentas en retaguardia. La más modesta aún Deportiva Piloñesa, a 13 hombres. El Arnao, de Avilés, una decena. El Gimnástico Caborana, del municipio asturiano de Aller, a 11, nada menos. El Villacarlos menorquín a 14. La también balear S. S. La Salle a 16. El navarro C. D. Tudelano a 10, además de a sus futbolistas Pedro Olleta y Manuel Jiménez, mientras combatían. El Ónuba F. C. a 31, siendo tan sólo un club de dimensión reducida. El barcelonés C. D. Español lloro la pérdida definitiva de 63 socios no republicanos, mayoritariamente asesinados durante los primeros días de conflagración. Más del 10 % de sus devotos con carné, puesto que entonces los blanquiazules contaban con 600 asociados. El F. C. Barcelona posbélico registró 16 socios “nacionales” perdidos, y nada sabemos sobre el número de víctimas republicanas entre sus asociados, puesto que hasta hoy no parece haberse molestado nadie en investigar la cuantía e identidad de aquellas bajas.

Si llevásemos aquella tragedia hasta el ámbito de las masas sociales, nos quedaríamos sin palabras: la cántabra Unión Juventud Rayo tuvo que llorar a 14 de los suyos. El Santoña a 12, entre ellos 4 mientras combatían y el resto masacrados en el buque-prisión Alfonso Pérez, ante una tapia tras ser extraídos de las cárceles, o mediante ajustes de cuentas en retaguardia. La más modesta aún Deportiva Piloñesa, a 13 hombres. El Arnao, de Avilés, una decena. El Gimnástico Caborana, del municipio asturiano de Aller, a 11, nada menos. El Villacarlos menorquín a 14. La también balear S. S. La Salle a 16. El navarro C. D. Tudelano a 10, además de a sus futbolistas Pedro Olleta y Manuel Jiménez, mientras combatían. El Ónuba F. C. a 31, siendo tan sólo un club de dimensión reducida. El barcelonés C. D. Español lloro la pérdida definitiva de 63 socios no republicanos, mayoritariamente asesinados durante los primeros días de conflagración. Más del 10 % de sus devotos con carné, puesto que entonces los blanquiazules contaban con 600 asociados. El F. C. Barcelona posbélico registró 16 socios “nacionales” perdidos, y nada sabemos sobre el número de víctimas republicanas entre sus asociados, puesto que hasta hoy no parece haberse molestado nadie en investigar la cuantía e identidad de aquellas bajas.

Y la verdad es que se lo pusieron difícil. Llegó a ingresar en la cárcel de Porlier, aunque por breves días (mayo de 1940). Pero su incapacitación para dirigir al Atlético Aviación, como incipiente entrenador, resultó más larga: desde finales de mayo hasta el 4 de diciembre de 1940, periodo en que sería sustituido al frente del cuadro “colchonero” por Ramón Lafuente. El aviso a navegantes estaba cursado y la caza de brujas no había hecho sino tomar cuerpo definitivo, puesto que desde hacía unos meses la prensa más visceral, o la más combativa, se empeñaba en señalar con su dedo a cuantos no pudieran justificar una lealtad inquebrantable al naciente régimen.

Y la verdad es que se lo pusieron difícil. Llegó a ingresar en la cárcel de Porlier, aunque por breves días (mayo de 1940). Pero su incapacitación para dirigir al Atlético Aviación, como incipiente entrenador, resultó más larga: desde finales de mayo hasta el 4 de diciembre de 1940, periodo en que sería sustituido al frente del cuadro “colchonero” por Ramón Lafuente. El aviso a navegantes estaba cursado y la caza de brujas no había hecho sino tomar cuerpo definitivo, puesto que desde hacía unos meses la prensa más visceral, o la más combativa, se empeñaba en señalar con su dedo a cuantos no pudieran justificar una lealtad inquebrantable al naciente régimen.