El tortuoso camino a las elecciones de la RFEF de 2004

1. Introducción

Ángel María Villar ha sido presidente de la Real Federación Española de Fútbol durante 29 años, a lo largo de siete mandatos que empezaron en su mayor parte sin necesidad de celebración de elecciones por ausencia de rival: 1992, 1996, 2000, 2008, 2012 y 2017. Solo en dos ocasiones tuvo rival: en las primeras elecciones de 1988 y en el año 2004.

Si las elecciones de 1988 contra Eduardo Herrera son relevantes porque fueron las que le permitieron a Villar alcanzar la presidencia de la RFEF, el proceso electoral del año 2004 será recordado para siempre por la particularidad de que su rival fue quien hasta dos años antes había sido el secretario general de la RFEF y máximo ejecutivo de la casa desde el año 1992: Gerardo González Otero.

Las elecciones tuvieron lugar el 26 de noviembre de 2004, y pese a que Gerardo contó con apoyos políticos, sociales y económicos del más alto nivel, no consiguió desbancar de la presidencia de la RFEF a Ángel Villar, que ganó las elecciones por 98 votos frente a los 77 conseguidos por González Otero y 1 por el tercer candidato, Sebastián Losada.

Concluía así un largo proceso de casi dos años durante el que Villar tuvo que enfrentarse a una sucesión de ataques diseñados de forma precisa e inteligente con el fin de impedir que pudiera presentarse a las elecciones o, en su caso, que perdiera todos los apoyos que el fútbol español le había brindado unánimemente en los años inmediatamente anteriores y que perdiera así las elecciones.

A tal efecto, y con documentación de la RFEF presuntamente filtrada a la prensa y a Javier Tebas, entonces vicepresidente de la Liga, este presentó sucesivas denuncias ante el CSD interesando la apertura de dos procedimientos ante el Comité Español de Disciplina Deportiva; se acordó la suspensión de la subvención estatal que anualmente recibía la RFEF, lo que provocó en la práctica un bloqueo económico de la entidad federativa; se incoó un procedimiento en el Tribunal de Cuentas; y se presentaron sucesivas denuncias penales que amenazaban a Villar con el ingreso en prisión. El éxito de cualquiera de estas acciones habría servido por sí solo para conseguir el objetivo de impedir la continuidad de Villar al frente de la federación.

Todo ello perfectamente orquestado, desarrollado de forma simultánea y aireado permanentemente a través de los medios de comunicación del grupo PRISA, que guardaban en la memoria los hechos que habían provocado su querella contra Villar en el año 1996. La relevancia de todas aquellas actuaciones en torno al proceso electoral en la RFEF alcanzó incluso al presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que públicamente pocos días antes de ser ganadas las elecciones (5-3-2004) afirmó en el programa El Larguero de la Cadena Ser que “las noticias que he leído y he escuchado me parecen graves y deberían dar lugar a una exigencia de responsabilidades” en la RFEF. Y añadió que “sería planteable un decreto antiporta como el de Felipe González, en este caso con Ángel María Villar”.

La correcta descripción de todos los hechos ocurridos exige detenernos con cierto nivel de detalle, y por ello estudiaremos en epígrafes sucesivos los hechos previos en que se enmarcó la larga campaña electoral de casi dos años, las denuncias presentadas por Javier Tebas ante el Consejo Superior de Deportes y el bloqueo de la subvención que derivó de aquellas, para concluir con el proceso penal abierto contra Villar y algunos de los más altos directivos y empleados de la RFEF.

2. Hechos previos (1): la destitución de Gerardo González

El día 9 de enero de 2003 estaba prevista la celebración de la Comisión de Presidentes de Federaciones de Ámbito Autonómico, que tendría lugar en la sede de la RFEF en la madrileña calle de Alberto Bosch. Poco antes de la reunión, y sin previo aviso, cinco presidentes de federaciones autonómicas comparecieron en el despacho del presidente Villar con la intención de presentarle un documento que habían recibido y en el que se ponían de manifiesto algunas supuestas irregularidades, que consideraban ciertas, y en virtud de las cuales entendían necesaria la destitución inmediata del vicepresidente económico Juan Padrón y del administrador general José María Castillón.

Ante la sorpresa por tan inopinado y grave planteamiento, Villar propuso que tal informe fuera cuestión que se debatiera en la reunión que a los pocos minutos iban a tener con el resto de presidentes autonómicos. No sin reservas de algunos de los cinco, el documento fue objeto de lectura íntegra ante todos los presidentes. Su contenido generó la sorpresa de todos los presentes, que acto seguido exigieron conocer el nombre de quien había facilitado la información que estaba en la base del informe. Los cinco presidentes estuvieron de acuerdo en los nombres: el vicesecretario general Andrés Berlinches y el secretario general, Gerardo González Otero.

La reacción de los presentes fue airada, pues no solo entendían que el contenido de tales supuestas irregularidades no se correspondía con realidad alguna, sino que se alertaron ante lo que entendieron como falta de lealtad con la RFEF al haber extraído y distribuido documentación sobre la que los empleados tenían contractualmente expreso deber de sigilo. Por todo ello, varios de los presidentes autonómicos pidieron a Villar la inmediata destitución de Gerardo González y de Andrés Berlinches.

Tan solo ocho días más tarde, el 17 de enero, y tras haber mantenido Villar y Gerardo González diversas conversaciones, este último presentó ante el registro oficial de la RFEF una carta dirigida al presidente en la que ponía de manifiesto las mismas irregularidades que previamente había trasladado al grupo de cinco presidentes autonómicos. El hecho de presentarlo a través del registro federativo rompía por sí mismo la relación de confianza necesaria para el cargo de secretario general, por lo que su actuación no dejó otra solución al presidente que proceder a la destitución que le había pedido la mayoría de los presidentes autonómicos.

La RFEF le presentó a Gerardo dos posibles soluciones a su situación laboral: la de volver a su puesto anterior como director de relaciones externas o la de desvincularse definitivamente de la RFEF. Aquel optó por la segunda, y así se hizo constar en el contrato firmado entre las partes el día 29 de enero en virtud del cual recibiría una indemnización de 1.399.404 €. Entre otras cláusulas, constaba la exigencia de confidencialidad absoluta sobre todo aquello que hubiera sabido o conocido como consecuencia de su vinculación laboral con la RFEF.

Dos semanas después, el 14 de febrero, se celebró la siguiente reunión de la junta directiva de la RFEF, en la que se aprobaron los siguientes acuerdos:

1.- Ratificar todas las decisiones que el Presidente ha adoptado y respaldar las que adopte sobre la destitución del ex Secretario General de la RFEF.

2.- Manifestar la absoluta confianza en todos los miembros de la Junta Directiva y ejecutivos de la Real Federación Española de Fútbol en todas sus actuaciones.

3.- Pedir al Presidente, por el bien del fútbol, que ponga en marcha cuantas actuaciones sean necesarias para informar, y en su caso, aclarar, todo lo relativo a la situación creada, sirviéndose de todos los medios materiales y humanos que considere oportunos.

Cumpliendo el tercero de los acuerdos, solo tres días después, el 17 de febrero, el presidente Villar remitió al presidente del CSD un escrito en que interesaba la realización de un “informe de revisión limitada sobre diferentes cuestiones”, que posteriormente fueron especificadas en un escrito de 21 de marzo en las siguientes:

1) Situación de las Subvenciones de las Federaciones Territoriales o autonómicas del ejercicio 2002.

2) Aplicación de los precios de material deportivo estipulados en el contrato de suministro con la empresa Puma en la temporada 2001-2002

3) Primeras licencias profesionales.

a) Comprobación del destino a las categorías formativas, de los fondos procedentes de la tramitación de la primera licencia profesional en España de futbolistas comunitarios y extracomunitarios en los clubes de primera y segunda división del ejercicio 2002.

b) Situación de los fondos procedentes de los clubes inscritos en la LNFP, correspondientes a las primeras licencias profesionales de jugadores nacionales aficionados.

4) Situación de las indemnizaciones satisfechas por las correspondientes compañías de seguros en caso de lesión de los futbolistas pertenecientes a los clubes de primera y segunda división adscritos en la LNFP, en su concurrencia a las selecciones nacionales.

5) Situación de los pagos de los viajes de los familiares de los directivos de la RFEF que se consideran no

6) Situación del sistema de mejoras voluntarias de las prestaciones de la Seguridad Social a trabajadores de la RFEF (legislación relativa a exteriorización de compromisos de prestaciones complementarias)

7) Contingencias de naturaleza fiscal relativas a retenciones y pago del impuesto de sociedades:

a) Situación de las retenciones fiscales de jugadores de la selección nacional absoluta de los ejercicios 2002 y 2003.

b) Situación de las retenciones sobre las dietas de desplazamiento satisfechas a empleados de la RFEF en los ejercicios 2001 y 2002.

c) Situación de la liquidación del impuesto de Sociedades de los ejercicios 2001 y 2002.

8) Asuntos relativos a la Segunda División B:

a) Cuentas de la temporada 2001-02.

b) Situación de los ingresos por retransmisiones televisivas de la temporada 2001-02.

c) Situación de las percepciones de la empresa Adidas en concepto de balones de la temporada 2001-02.

d) Gastos de comisión, de macanización o programación informática, asesores y pleitos, en los ejercicios 2001 y 2002.

9) Comprobación del destino de parte de los fondos estipulados en el contrato suscrito entre la RFEF y Media Park, para la creación y mantenimiento de una escuela arbitral durante los ejercicios 2002 y 2003.

10) Situación de la oferta y pago parcial del Plan Estratégico de Gestión de la Ciudad Deportiva formulado por la empresa AFP Grupo en los ejercicios 2002 y 2003.

11) Situación de los pagos realizados por la RFEF del dinero procedente de la UEFA por la participación de los clubes españoles en competiciones europeas.

Según afirmó la propia RFEF en un comunicado del 10 de abril, “la pretensión de la RFEF cuando solicitó, con fecha 17 de febrero, un informe de revisión limitada, al amparo de la Ley del Deporte (artículo 36.2 e), era fundamentalmente conseguir que el propio Consejo Superior de Deportes tuviera la oportunidad, a través de los mecanismos que considerara oportunos, de comprobar y, en su caso, aclarar que no existe ningún tipo de irregularidad económica en la gestión federativa”.

3. Hechos previos (2): filtración documental y participación de los medios de comunicación

De forma simultánea con lo narrado en el epígrafe anterior, en los primeros días del mes de febrero llegaron varias cajas y carpetas con fotocopias de documentos federativos tanto al diario ABC como a los diversos medios del grupo PRISA.

Gracias a esa documentación, los citados medios de comunicación empezaron una intensa campaña contra el presidente de la RFEF y algunos de sus directivos, que generó descrédito social a la propia federación. Esos mismos documentos llegaron al despacho profesional de Javier Tebas, quien consideró oportuno presentarlos en los diversos procedimientos judiciales de los que hablaremos a continuación.

El secreto profesional que ampara tanto a periodistas (art. 20 CE) como a abogados (art. 24 CE) preserva la identidad de las fuentes de aquellas filtraciones de documentos, algunos de los cuales eran los que habían estado en la base del informe preparado por Gerardo González y Andrés Berlinches que los cinco presidentes territoriales habían trasladado a Villar el 9 de enero.

4. Primera denuncia de Javier Tebas ante el CSD y apertura de un expediente sancionador ante el Comité Español de Disciplina Deportiva

Dos semanas después de la destitución del secretario general de la RFEF, tuvo entrada el 18 de febrero en el registro del Consejo Superior de Deportes el primer escrito presentado por Javier Tebas, en el que acompañaba un amplio dossier de prensa en que se explica fundamentalmente que “los medios de comunicación han reflejado en sus noticias importantes irregularidades de administración y económicas la RFEF” (expositivo tercero) y que “los hechos mencionados han causado importante alarma social y suponen un importante desprestigio para la imagen del fútbol y del deporte en general” (expositivo cuarto). Concluía el escrito interesando la realización en la RFEF de una auditoría de gestión de los últimos cinco años.

Sin dar tiempo a obtener respuesta, el 26 de febrero presentó el Sr. Tebas un segundo escrito al que denominó “ampliación de denuncia” en que se refería a las presuntas retenciones efectuadas por la RFEF respecto a determinadas cantidades correspondientes a los seguros y las licencias de profesionales de clubes o SADs pertenecientes a la LFP y reiterando la solicitud de que el CSD encargara una auditoría de gestión de los últimos cinco ejercicios económicos de la RFEF.

El 13 de marzo presentó el Sr. Tebas un tercer escrito poniendo de manifiesto supuestas irregularidades contables al intentar “falsear” las cuentas y resultados al menos del ejercicio 2002 al contabilizar en ese ejercicio el pago de las cantidades correspondientes a indemnizaciones por lesiones y primeras fichas profesionales de los clubes de fútbol que en realidad no habían sido efectivamente abonadas en dicho ejercicio.

Al día siguiente, el 14 de marzo el Sr. Tebas presentó un cuarto escrito en el que “con la autorización del cliente” (al que no identificaba) aportaba fotocopias de facturas y recibos correspondientes a viajes realizados por personas pertenecientes a la RFEF en las que, a juicio del denunciante, se habrían añadido datos mecanografiados para imputar el pago de los viajes privados de estas personas y familiares a la RFEF. El petitum de este escrito es muy diferente a los anteriores, pues interesa al CSD que “tenga por admitido el presente escrito, lo acumule a los anteriores y previos los trámites oportunos resuelva ordenar una auditoría de gestión lo más urgente posible y asimismo proceda a enviar las denuncias realizadas al órgano de la administración estatal correspondiente para que, independientemente de las responsabilidades administrativas en las que puedan incurrir las personas afectadas, se investigue si los hechos pueden tener otro tipo de responsabilidad”. Pedía, en definitiva, el Sr. Tebas que se remitieran sus escritos como denuncia al juzgado decano de instrucción de Madrid para investigar posibles responsabilidades penales de los intervinientes, incluido el presidente Ángel Villar.

A la vista de estos sucesivos escritos de Tebas y los que Villar había presentado el 17 de febrero y 21 de marzo, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, presidida por Juan Antonio Gómez Angulo, previo informe de la abogacía general del Estado, acordó el 10 de abril remitir al Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD) toda la información con el fin de que abriera un periodo de información previa para acordar las actuaciones que se debían seguir. Simultáneamente, el CSD rechazaba la petición del Sr. Tebas de realizar una auditoría general de la gestión de la RFEF de los últimos cinco años.

A la vista de estos sucesivos escritos de Tebas y los que Villar había presentado el 17 de febrero y 21 de marzo, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, presidida por Juan Antonio Gómez Angulo, previo informe de la abogacía general del Estado, acordó el 10 de abril remitir al Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD) toda la información con el fin de que abriera un periodo de información previa para acordar las actuaciones que se debían seguir. Simultáneamente, el CSD rechazaba la petición del Sr. Tebas de realizar una auditoría general de la gestión de la RFEF de los últimos cinco años.

Iniciado el trámite previo de información reservada por parte del CEDD, y tras requerir a la RFEF determinada documentación para hacer un análisis previo sobre la pertinencia o no de abrir un procedimiento sancionador, mediante una providencia de 26 de septiembre dictada en el seno del Expediente 125/2003 acordó la apertura del citado procedimiento concretado en tres los siguientes hechos:

a) Retención presuntamente indebida del dinero proveniente de seguros concertados en relación a clubes cuyos jugadores seleccionados se han lesionado durante el desempeño de cometidos en la correspondiente selección nacional, y demora de su pago.

b) Retención presuntamente indebida de los ingresos que efectúan los clubes por inscripción de las primeras fichas profesionales, que no se entregaron en tiempo a los clubes formadores de los

c) Demora y retraso injustificado en el reintegro de los importes de determinados viajes y gastos particulares de directivos y familiares, efectuados con cargo a la Real Federación Española de Fútbol.

Tales hechos, en caso de ser finalmente probados, podrían ser constitutivos de las infracciones previstas en los arts. 76.2.d) de la Ley del Deporte y 15.c del RD 1591/1992, consistente en la incorrecta utilización de fondos privados. Las sanciones a que se enfrentaban los investigados eran, entre otras, la de inhabilitación (art. 79 de la Ley del Deporte) que habría impedido a Ángel Villar comparecer al procedimiento electoral de 2004. Se nombró instructor del expediente a Abelardo Rodríguez Merino y secretario a Carlos Hernández de la Torre y Galán.

Simultáneamente, y en aplicación del art. 7 del entonces vigente RD 1398/1993, de 4 de agosto, al tener conocimiento el CEDD de la existencia de un procedimiento penal abierto en el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid por los mismos hechos, acordó “suspender el procedimiento del expediente disciplinario incoado por este Comité Español hasta que recaiga la resolución que corresponda en las diligencias previas incoadas ante el Juzgado nº 47 de Madrid”.

Efectivamente, como veremos en el epígrafe correspondiente, como el CSD no remitió las denuncias del Sr. Tebas al juzgado de instrucción tal y como este había interesado, fue el propio Sr. Tebas quien lo hizo, dando así lugar a las Diligencias Previas 459/2003 ante el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid.

No obstante, y aunque el expediente sancionador se suspendió, es muy importante llamar la atención sobre el hecho de que la incoación lo era por la supuesta “incorrecta utilización de fondos privados”, en absoluto se hacía mención alguna a supuestas irregularidades en la utilización de los fondos públicos, lo que sin embargo motivaría la suspensión de la subvención según veremos en el epígrafe siguiente.

Para concluir, es preciso señalar que este expediente disciplinario ante el Comité Español de Disciplina Deportiva no se reabrió en 2013 cuando el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid decretó el sobreseimiento definitivo de la causa penal, por lo que la hipotética responsabilidad administrativa de los denunciados se extinguió por prescripción (art. 80 de la Ley del Deporte).

5. La suspensión de la subvención pública del Consejo Superior de Deportes

El día 10 de marzo, siempre de 2003, el Consejo Superior de Deportes acordó la suspensión temporal de la subvención a la RFEF, que en aquel año iba a ser de 5.250.406,30 €. Aunque la resolución de concesión de subvenciones no se haría hasta el 1 de abril, era costumbre del CSD adelantar a las federaciones deportivas determinadas cantidades a cuenta con el fin de cumplir sus fines. Pocos días antes, el 14 de febrero, la RFEF había recibido un anticipo de 1.609.308 €, que finalmente sería el único que recibiera.

La citada resolución de 1 de abril del Secretario de Estado-Presidente del CSD de concesión de las subvenciones de 2003 se condicionaba la subvención de la RFEF a la realización de un “informe de revisión limitada”, que remitía precisamente al que había interesado el propio Villar en su escrito de 17 de febrero, adelantándose al que justo al día siguiente (18 de febrero) presentaría Javier Tebas denunciando las supuestas irregularidades. Según parece, fue Villar quien le sugirió a Gómez Angulo la conveniencia de introducir esa cláusula suspensiva a la espera de los resultados de ese procedimiento, obviamente confiado en los resultados positivos del mismo.

Como ya señalábamos anteriormente, lo extraño de la situación es que el destino de los fondos públicos de la RFEF no estaba en duda, sino que lo que se investigaba tanto en la vía administrativa como en la vía penal era el destino de fondos privados. Es decir, se bloqueaba una subvención pública que aun tramitada por la RFEF tenía como destino al conjunto del fútbol español bajo el pretexto de supuestas irregularidades en la gestión de fondos privados, lo que en sí mismo presuponía la correcta gestión de los fondos públicos.

Como ya señalábamos anteriormente, lo extraño de la situación es que el destino de los fondos públicos de la RFEF no estaba en duda, sino que lo que se investigaba tanto en la vía administrativa como en la vía penal era el destino de fondos privados. Es decir, se bloqueaba una subvención pública que aun tramitada por la RFEF tenía como destino al conjunto del fútbol español bajo el pretexto de supuestas irregularidades en la gestión de fondos privados, lo que en sí mismo presuponía la correcta gestión de los fondos públicos.

De hecho, con rotundidad se expresó al respecto el propio secretario de Estado para el Deporte al empezar su intervención en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso el día 25 de junio de 2003[1]:

Señorías, comparezco ante esta Comisión para informar, de acuerdo con las solicitudes que obran en la Mesa y en el orden del día, de las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo Superior de Deportes en relación con la Real Federación Española de Fútbol y sobre el uso o gestión de los recursos públicos en el seno de la misma, conforme refleja la petición del Grupo de Izquierda Unida. En relación con este punto -que insisto sólo figura en el literal de la solicitud de Izquierda Unida-, puedo afirmar rotundamente ante esta Cámara que todas las subvenciones públicas concedidas a la Real Federación Española de Fútbol por la Administración general del Estado, a través del Consejo Superior de Deportes como organismo competente, están perfectamente acreditadas y justificadas y han estado siempre destinadas al fin y al objeto previstos en las mismas. Señorías, sobre este asunto no cabe discusión al respecto. No obstante, la subvención pública a la federación fue suspendida por el Consejo Superior de Deportes hasta que se aclare la justificación de otros recursos distintos a los públicos en dicha federación.

Por ello, el 18 de diciembre el Secretario de Estado acordó levantar la condición suspensiva impuesta a la subvención de la RFEF de 2003, si bien con la cautela de retener el dinero “hasta que las circunstancias y el cumplimiento de las obligaciones que ha de llevar a cabo la RFEF hayan sido consideradas suficientes por el CSD, quedando el crédito retenido en la fase administrativa que corresponda”.

Aunque el CSD no llegó nunca a realizar ninguna tarea inspectora en la RFEF, retuvo las cantidades correspondientes a la subvención de los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006 y parcialmente 2007. Esta carencia de ingresos económicos obligó a que la RFEF hipotecara los edificios de su sede social por un total de 18 millones de euros. Volveremos sobre ello en el epígrafe siguiente.

El CSD retuvo esas subvenciones amparándose en el procedimiento que se abrió en el Tribunal de Cuentas por acuerdo de su pleno de 17 de diciembre de 2003, en el que aprobó incluir en el Programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2004, dentro del apartado V.2 “Informes especiales. Otras fiscalizaciones», la “Fiscalización de la financiación pública de la Real Federación Española de Fútbol y control del destino de dichos fondos por parte del Consejo Superior de Deportes (ejercicios 2002 y 2003)”.

Casi un año más tarde (octubre de 2004), y precisamente dos meses antes de las elecciones a la RFEF, el Tribunal de Cuentas empezó su actividad inspectora, requiriendo tanto al CSD como a la RFEF multitud de información tanto sobre el destino de las subvenciones como del control que había ejercido sobre las mismas. Huelga decir que la incoación de esta actividad sirvió nuevamente como herramienta para el proceso electoral federativo, sin buscar siquiera un mínimo disimulo. En este sentido baste con recordar cómo el diario As (18-10-2004) informó sobre el comienzo de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas con el antetítulo de “RFEF Elecciones”. Este procedimiento ante el Tribunal de Cuentas concluiría en el año 2006, y fue objeto de revisión jurisdiccional que no concluyó hasta el año 2009[2].

6. Segunda denuncia de Javier Tebas ante el CSD

Como se acaba de indicar, y dado el sucesivo bloqueo de las subvenciones estatales, la RFEF acordó hipotecar los inmuebles de su propiedad de la calle Alberto Bosch de Madrid, lo que llevó a cabo el día 15 de julio de 2003. El edificio sito en el nº 13 se hipotecó por una cantidad de 8.809.200 € y el sito en el nº 15 por 9.190.800 €, para un total de 18.000.000 €. Quien firmó la operación fue el propio presidente, que estaba habilitado para concertar operaciones de préstamo, incluso con garantía hipotecaria, en virtud de un acuerdo de la asamblea general de 5 de junio de 1998.

A pesar de que la operación nada tenía de irregular, y que la necesidad económica de la RFEF había sido provocada por la suspensión de las subvenciones motivada a su vez por las denuncias del Sr. Tebas, fue el propio Sr. Tebas quien interpuso una nueva denuncia ante el CSD el 29 de septiembre de 2003 imputando una supuesta infracción disciplinaria muy grave de abuso de autoridad (art. 76. 1 a de la Ley del Deporte) cometida por el Ángel Villar.

La denuncia se presentó por Javier Tebas “como abogado y miembro de la Asamblea General de la RFEF, en representación del CD Badajoz SAD”, si bien el consejero delegado del club pacense presentó al mes siguiente un escrito (22 de octubre de 2003) afirmando que Tebas “durante el último año no ha detentado, ni orgánica, ni estatutariamente, poder de representación de esta sociedad, como sobradamente consta en la hoja de la sociedad del Registro Mercantil de Badajoz”. Por este motivo, el abogado del Estado consideró que, al no tener el denunciante el poder que afirmaba tener, la denuncia debía quedar sin efecto.

No obstante, el Secretario de Estado – Presidente del CSD dictó una resolución el 12 de noviembre de 2003 en la que entró al fondo del asunto y que resolvió en estos términos literales:

Tercero.- Por lo que se refiere a la imputada falta de autorización de la Asamblea General de la RFEF, que de acuerdo con el artículo 29 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas, resultaría preceptiva para la realización de los actos objeto de la denuncia, no cabe ser tomada en consideración, toda vez que consta en el acta de la reunión de la Asamblea General de la RFEF, celebrada el 5 de junio de 1998, que en el punto 4.3 del orden del día se trató el asunto relativo a la «construcción de la Ciudad Deportiva de la RFEF», y en el que figura expresamente que “La Asamblea General acuerda delegar funciones en el Sr. Presidente para la adquisición de terrenos, financiación (préstamos, hipotecas y operaciones similares), firma de contratos, autorizaciones administrativas, adjudicaciones y en general, cuantos actos y negocios jurídicos fueren precisos para llevar el proyecto a buen fin; así como autorizar la firma del convenio con el Alcalde de las Rozas, para la cesión de terrenos, por 96 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención».

Cuarto.- Por lo que se refiere a la imputación relativa a la falta de autorización del Consejo Superior de Deportes, que el artículo 36 b) de la citada Ley del Deporte, invocado por el denunciante, exige para el gravamen y enajenación de bienes inmuebles que hayan sido financiados, en todo o en parte, con fondos públicos del Estado, tampoco puede considerarse probada, toda vez que ni de la denuncia presentada ni de la documentación obrante en el expediente, ni de las actuaciones y comprobaciones llevadas a cabo por este organismo, cabe colegir que los bienes inmuebles objeto de la hipoteca hayan sido financiados total o parcialmente con fondos públicos del Estado.

En consecuencia, por todo ello, el Presidente del CSD declaró la inadmisión a trámite de la denuncia presentada contra el presidente de la RFEF “por no apreciarse la comisión de la infracción muy grave que se le imputa por parte del denunciante D. Javier Tebas Medrano, ni proceder en consecuencia que este Consejo Superior de Deportes ejerza las facultades previstas en el artículo 84 de la Ley del Deporte, en relación con la propuesta al Comité Español de Disciplina Deportiva de la incoación de expediente disciplinario”.

7. La acción penal ejercida por Javier Tebas

Como vimos anteriormente, la primera de las denuncias interpuestas por Javier Tebas ante el Consejo Superior de Deportes estaba conformada por cuatro escritos diferentes. En el último de ellos (14 de marzo de 2003) interesaba su remisión a los tribunales de justicia penal, y viendo que el CSD no procedió en ese sentido, tomó él mismo la decisión de presentar denuncia ante la jurisdicción ordinaria.

De este modo, el día 2 de junio la representación procesal de Javier Tebas presentó ante el juzgado decano de instrucción de Madrid un escrito al que llamó de “denuncia criminal” por delito societario (art. 295 CP), apropiación indebida (art. 252 CP) y falsedad en documento mercantil (art. 392 CP). El escrito estaba firmado por la letrada Beatriz Naranjo Aybar y la procuradora María Cruz Ortiz Gutiérrez.

Los denunciados eran el administrador general José María Castillón, el vicepresidente económico Juan Padrón, el vicepresidente Juan Espino y Antonio Borrás del Barrio, miembro de la junta directiva y presidente de la federación balear. Entre otras numerosas diligencias que se interesaban, estaba el interrogatorio a Ángel María Villar en calidad de testigo, y la entrada y registro en la sede de la RFEF.

Nueve días más tarde, el 11 de junio el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, Ilmo. Sr. D. José Sierra Fernández dictó auto de incoación de diligencias previas, registradas con el nº 459/2003, en el que, entre otras decisiones, acordaba la personación de Javier Tebas como acusación particular. Fue precisamente a instancias del Sr. Tebas que poco después se cambió su posición procesal a la de acusador popular, tras la presentación de un aval de 12.000 €, de acuerdo con la Providencia de 7 de noviembre.

Nueve días más tarde, el 11 de junio el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, Ilmo. Sr. D. José Sierra Fernández dictó auto de incoación de diligencias previas, registradas con el nº 459/2003, en el que, entre otras decisiones, acordaba la personación de Javier Tebas como acusación particular. Fue precisamente a instancias del Sr. Tebas que poco después se cambió su posición procesal a la de acusador popular, tras la presentación de un aval de 12.000 €, de acuerdo con la Providencia de 7 de noviembre.

En los meses sucesivos la actuación procesal del Sr. Tebas fue muy intensa, desarrollada fundamentalmente mediante la presentación de hasta nueve escritos de “ampliación de la denuncia”, en los que permanentemente incorporaba hechos nuevos al procedimiento. Hubo escritos de 10 de julio, 26 de septiembre, 29 de septiembre, 23 de octubre de 2003, y 20 de enero, 11 de mayo, 30 de mayo y 26 de julio de 2004.

Esta sucesión de escritos desplegaba una técnica procesal que dudosamente era compatible con lo regulado en el entonces vigente art. 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que recogía la exigencia de que cada delito fuera objeto de un sumario diferente. En puridad, todos estos escritos de ampliación de denuncia eran en realidad denuncias nuevas, que en consecuencia debían haberse instruido en procedimientos independientes. Al acumular todas las denuncias en el mismo, se generó un macroproceso que exigía necesariamente una larga instrucción.

Por este motivo, el procedimiento fue calificado por las defensas de los imputados como “causa general”, y así lo expresó por ejemplo la defensa del Sr. Castillón, ejercida por el letrado Esteban Mestre, en un escrito de 2 de julio de 2004:

Que, en mi escrito de 28 de mayo pasado, ya hice constar que, de lo actuado hasta la fecha en las presentes actuaciones, esta parte había podido constatar que la parte denunciante pretende instituir, con estas Diligencias, una causa general contra mi mandante, los otros tres denunciados y, en ·definitiva, todo el equipo directivo de la Real Federación Española de Fútbol; instrumentándola además al servicio de intereses por completo espurios al proceso penal, como son los afanes electorales de un determinado grupo, que desea un cambio en la Presidencia y el equipo directivo actual de la Real Federación Española de Fútbol, y que a este fin utiliza mediáticamente la existencia del proceso que ahora nos ocupa.

Aunque el proceso se dirigió inicialmente contra las cuatro personas citadas, desde el escrito de 29 de septiembre de 2003 la representación procesal del Sr. Tebas insistió sin cesar en la pertinencia y necesidad de que se incluyera también entre los imputados a Ángel María Villar. Del mismo modo reiteró sucesivamente la procedencia de realizar una entrada y registro en la sede de la RFEF. Tales pretensiones fueron respondidas por primera vez por la Providencia de 7 de noviembre de 2003, que se expresó en estos términos:

En cuanto a la solicitud de la acusación particular de que declare el Sr. Villar como imputado, al no apreciar motivos suficientes para dicha citación; no ha lugar a lo solicitado, si bien, tal postura podrá modificarse en atención a las declaraciones que se efectúen, o al examen de la documental y periciales a practicar en esta fase de instrucción.

No ha lugar a la solicitud de mandamiento de entrada y registro en los locales de la RFEF, debido principalmente a la amplitud de la diligencia solicitada y al haber otros medios de conseguir la documentación que se interesa para probar las retenciones de dinero provenientes de seguros, o las cantidades presuntamente indebidas de los ingresos de las primeras fichas.

Esta misma providencia acordó la citación como imputados de Juan Padrón, José María Castillón, Juan Espino y Antonio Borrás, lo que tendría lugar el 17 de diciembre respecto de los dos primeros y el 18 de diciembre respecto de los dos segundos, si bien la del Sr. Borrás terminaría teniendo lugar el 9 de enero siguiente. A las declaraciones de los cuatro imputados, además de los letrados de los investigados y del representante del Ministerio Fiscal, acudió el Sr. Tebas en sustitución de la letrada que él mismo había designado para su defensa en el procedimiento.

A pesar de que el Sr. Tebas volvió a pedir la imputación de Villar al menos otras cinco veces antes de las elecciones de noviembre de 2004, el juez de instrucción se lo denegó y tal declaración no llegó a tener lugar hasta septiembre de 2005, cuando resultó inocua para los fines electoralistas que parecían dirigir toda la actuación de la acusación popular. En este sentido, es muy importante señalar que en todo momento la actuación del titular del Juzgado de Instrucción 47 rechazando la declaración de Villar estuvo avalada por el Ministerio Fiscal, cuyo representante asignado al caso era el Ilmo. Sr. Alejandro Luzón Cánovas, actualmente (2021) fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Por la citada acumulación de escritos de ampliación de denuncia presentados por la acusación popular, el objeto de las diligencias previas terminó siendo el siguiente:

- Retención por parte de la RFEF de distintas cantidades pertenecientes a los clubes y procedentes de la póliza de seguro contratada para cubrir eventuales lesiones que los jugadores pudieran sufrir mientras estuvieran jugando o entrenando con la selección nacional, supuesto regulado en el artículo 339 del reglamento general de la RFEF.

- Falta de entrega por la RFEF a los clubs formadores de los futbolistas de las cantidades que aquella recibe de todos los clubes que inscriben la primera ficha profesional de sus jugadores (arts. 128 y 129 del Reglamento RFEF).

- Falta de exteriorización del plan de pensiones de la RFEF.

- Pago de 60.101 € a la empresa AFP Grupo Consultores de un “informe fantasma” (sic) de cómo debe funcionar la ciudad deportiva de Las Rozas.

- Contrato de 1 de enero de 1997 suscrito por la RFEF con la mercantil Estudio 2000, SA (Puma) en virtud del cual esta adquiere la condición de proveedor oficial de las federaciones autonómicas. Según el denunciante, este contrato que ha sido renovado anualmente, resulta perjudicial para los intereses de la RFEF y tenía como único objetivo el de beneficiar a la empresa suministradora del material.

- Supuesta utilización de fondos propios de la RFEF para costear viajes privados de determinados directivos y familiares de estos.

- Posible delito de fraude de subvenciones en los cinco años anteriores a la incoación de la causa (1998-2002).

- Posible apropiación indebida cometida por Villar, que consistiría en que todos los ingresos que recibía procedentes de la FIFA y la UEFA los ingresaría en la RFEF, que después se los entregaría al propio Villar. Esta operativa tendría como único objetivo el de que fuera la RFEF quien hiciera frente a las comisiones bancarias por el cambio de divisa de francos suizos a euros.

- Supuesta apropiación indebida cometida por Villar, quien se habría beneficiado de excesos retributivos por parte de la RFEF.

Esta compleja amalgama de hasta nueve imputaciones diferentes fue la que dificultó la instrucción, que por este motivo se prolongó innecesariamente en el tiempo. Al margen de ello, es preciso adelantarlo, el procedimiento concluyó con el sobreseimiento de todas las actuaciones.

Para entender cuál era la posición de las defensas ante las múltiples y diversas acusaciones del Sr. Tebas, resulta pertinente el reproducir algunos párrafos de un escrito de 5 de septiembre de 2005 presentado por la representación procesal de Ángel María Villar y firmado por el letrado Luis Rodríguez Ramos. Entre otras afirmaciones, realizaba las siguientes:

Que la denuncia y sus sucesivas ampliaciones son un cúmulo de omisiones intencionadas e interpretaciones sesgadas y torticeras de una serie de hechos y circunstancias que su representado aclarará convenientemente.

Que el denunciante ha promovido denuncias «anónimas» en los medios de comunicación y, posteriormente, se ha servido de ellas para generar una notitia criminis que presentar ante este Juzgado.

Que el denunciante está instrumentalizando la Justicia, sirviéndose de las resoluciones dictadas por este Juzgado y aportando copia de las actuaciones a los medios de comunicación y diversos órganos deportivos (clubs de 1 a y 2ª División, Presidentes Federaciones Territoriales, Asamblea Federación de Fútbol de Cataluña), quebrantando así el secreto general o externo de la causa establecido en el art. 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Que el denunciante, en fin, en compañía del ex Secretario General y candidato en las recientes elecciones presidenciales de la R.F.E.F., D. Gerardo González (de quien ha reconocido en su declaración que recibió parte de la información utilizada en su denuncia), ha creado una trama destinada a conseguir, afortunadamente sin éxito, la derrota del Sr. Villar en esas elecciones.

8. Las defensas plantean que la acusación popular ha presentado supuestos documentos falsificados

Al margen de las consideraciones anteriores, mención aparte merece una concreta alegación que recogía este mismo escrito de 5 de septiembre de 2005, y que por su gravedad es conveniente reproducir literalmente (negritas en el original). Al margen de que el escrito sea de fecha posterior a las elecciones de 2004, los hechos a que se refiere (20 de enero y 8 de mayo de 2004) son ambos anteriores a tales elecciones. Decía así el escrito:

Que incluso, como ya han puesto de manifiesto algunas defensas, el denunciante se ha permitido aportar documentos falsos, unos manipulados y otros inventados. Y así:

a) A su escrito de 20 de enero de 2004 el denunciante adjuntaba (Doc. 6) dos fotocopias de sendas notas interiores de contabilidad de la R.F.E.F. que reflejaban compras de divisa, supuestamente al Presidente, realizadas el 17 y el 29 de junio de 1998. Tales documentos han sido alterados desde el momento en que en los originales no aparece la anotación manuscrita que precisamente menciona al Sr. Villar como el vendedor de la divisa.

b) A su escrito de 8 de mayo de 2004 el denunciante adjuntaba (Docs. 3 y 4) dos fotocopias: la supuesta nómina del Sr. Villar del mes de enero de 2003 y un hipotético listado con los salarios y Seguridad Social del mes de enero de 2004 correspondiente a los empleados de la R.F.E.F., en el que figura el Sr. Villar. Pues bien, Dña. Alicia Mateo Grande, cajera de la R.F.E.F. que tiene a su cargo en exclusiva la gestión de las nóminas, prestó declaración el 28 de octubre de 2004 manifestando que ambos documentos son una pura invención, sobre todo porque el Sr. Villar nunca ha cobrado por nómina y, por tanto, es imposible que aparezca en la aplicación informática utilizada para el tratamiento de las nóminas de la R.F.E.F. Ello sin contar con las incorrecciones que presentan, tales como cantidades (nunca ha percibido 12.020,24 euros/ mes), niveles (no existe el nivel «1 18 PRESIDENTE») y fechas (ambos documentos son de dos años diferentes y se han impreso el mismo día -08.04.2004-, lo que es absurdo, ya que se podría haber aprovechado para imprimir el listado y nómina del mismo mes y año).

Efectivamente, la alegación de que parte de la documentación presentada al procedimiento por la representación procesal de Javier Tebas no era novedosa, sino que ya la habían puesto de manifiesto las partes desde el escrito de 2 de julio de 2004 firmado por el letrado Esteban Mestre, expresado con la siguiente contundencia:

La parte denunciante, en su desesperado intento de alcanzar, en tiempo electoralmente eficaz, una decisión judicial que pudiera arrojar sospechas de honorabilidad sobre cualquiera de los imputados, o algún otro miembro incluso, del equipo directivo de la Real Federación Española de Fútbol, ha rebasado la línea de la legalidad, incurriendo en conductas que pudieran llegar a ser constitutivas de delito, y en algún caso con la apariencia de pretender llamar a error al Juzgado, y generar resoluciones infundadas, pero de indudable trascendencia mediática.

Dicho en términos estrictamente jurídicos, la representación procesal de Javier Tebas no pudo acreditar la realidad de los documentos que las defensas reputaban falsos. Sin embargo, ninguna de las partes personadas interesó la apertura de diligencias para investigar las posibles responsabilidades penales que pudieran haberse derivado de la actuación.

9. Terminación del procedimiento penal

Aunque queda al margen del objeto de este artículo, y por ello lo reseñamos de forma esquemática, no podemos dejar de señalar que tras siete años de instrucción, el nuevo titular del Juzgado de Instrucción 47 el Ilmo. Sr. D. Adolfo Carretero Pérez dictó el 15 de octubre de 2010 el auto de sobreseimiento provisional y archivo de la causa. Lo hizo a instancias del Ministerio Fiscal, que en un informe de 13 de octubre informó en tal sentido. La representación procesal de Javier Tebas interpuso recurso de reforma, que fue desestimado mediante Auto de 31 de marzo de 2011.

Contra ese auto interpuso recurso de apelación, que fue resuelto mediante el Auto 726/2012, de 10 de diciembre, por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Madrid (ponente Ilmo. Sr. D. José Joaquín Hervás Ortiz). Este auto revocó parcialmente el sobreseimiento, limitando la reapertura a la supuesta utilización de fondos de la RFEF para pagar viajes privados de algunos familiares de los imputados y la falta de justificación de algunas dietas cobradas por los mismos. Sobre las otras ocho acusaciones se mantenía el sobreseimiento, que consecuentemente devino firme.

Reabierta la causa, y tras dar trámite a las partes para que alegaran lo que a su derecho conviniera, mediante Auto de 28 de enero de 2013 se acordó la continuación del procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado contra Juan Padrón, José María Castillón, Juan Espino y Antonio Borrás por un presunto delito de apropiación indebida, mientras que se acordaba nuevamente el sobreseimiento respecto de Ángel María Villar, en estos términos (fundamento jurídico noveno):

En el caso del Sr. Villar, procede el sobreseimiento provisional porque el mismo informe pericial no le imputa viaje ni dieta alguna indebida, ni, en efecto, resulta que tenga obligación de garante respecto de la conducta del resto de los imputados, máxime cuando los organismos de control de la RFEF, la Asamblea General, la Comisión Delegada y, en su caso, el Consejo Superior de Deportes, le advirtiesen de la conducta irregular de los imputados, por lo que no cometió apropiación indebida, ni permitió por omisión que otros la cometiesen, sin que el acusador popular tenga legitimación para pedir la persecución de un delito de administración desleal porque no es público (art 296 C.P.), lo que es predicable del resto de los imputados respecto del delito del art 295 pero no del delito del art. 252 todos del C.P.

Y se añadía en el fundamento de derecho undécimo:

No consta acreditado que el Sr. Villar, presidente de la RFEF se apropiase de cantidad alguna, cobrase dietas injustificadas ni que tuviera la función de controlar las dietas de los demás miembros de la Federación imputados, ni que hubiese sido advertido por los organismos de control de La RFEF de la existencia de irregularidad contable en la conducta de los imputados, por lo que procede el sobreseimiento provisional respecto del mismo, conforme los art 641 nº l y 2 de la LECR.

Dictado el auto de transformación en procedimiento abreviado, y conferido el traslado a las acusaciones para que presentaran sus respectivos escritos de conclusiones, tanto el Ministerio Fiscal como el abogado del Estado se reiteraron en su pretensión de sobreseimiento de la causa. Por su parte, la representación procesal de Javier Tebas no presentó escrito alguno formulando acusación, por lo que en virtud del principio acusatorio que rige nuestro sistema penal, el titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid dictó auto de sobreseimiento sin que por lo tanto los hechos llegaran nunca siquiera a ser juzgados.

Dictado el auto de transformación en procedimiento abreviado, y conferido el traslado a las acusaciones para que presentaran sus respectivos escritos de conclusiones, tanto el Ministerio Fiscal como el abogado del Estado se reiteraron en su pretensión de sobreseimiento de la causa. Por su parte, la representación procesal de Javier Tebas no presentó escrito alguno formulando acusación, por lo que en virtud del principio acusatorio que rige nuestro sistema penal, el titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid dictó auto de sobreseimiento sin que por lo tanto los hechos llegaran nunca siquiera a ser juzgados.

Curiosamente, los diez años que duró este procedimiento penal se corresponden precisamente con los diez años más exitosos de la historia del fútbol español: la selección absoluta ganó dos Eurocopas (2008 y 2012) y un Mundial (2010), la sub-21 dos Eurocopas (2011 y 2013), la sub-19 cinco Eurocopas (2004, 2006, 2007, 2011 y 2012), la sub-17 dos Eurocopas (2007 y 2008); una Eurocopa la sub-19 femenina (2004) y dos Eurocopas la sub-17 femenina (2010 y 2011); un Mundial de fútbol sala (2004) y cuatro Eurocopas de fútbol sala (2004, 2006, 2007 y 2011).

10. Conclusiones

Las diversas actuaciones llevadas a cabo para evitar, sin éxito, la victoria electoral de Ángel María Villar en el año 2004, incluyeron denuncias penales y administrativas interpuestas todas ellas por Javier Tebas. Con el proceso penal se generó la amenaza de un posible ingreso en prisión de Villar y algunos directivos, y con los procesos administrativos se consiguió el bloqueo efectivo de la RFEF al dejar esta de recibir la subvención estatal durante cuatro años y tener finalmente que proceder a un reintegro de casi cuatro millones de euros. Simultáneamente, a través de los medios de comunicación se perjudicó el buen nombre no solo de las personas investigadas, que resultaron todas ellas inocentes, sino de la propia RFEF y del conjunto del fútbol español.

A pesar de todo ello Ángel Villar ganó las elecciones por 19 votos a Gerardo González, y dio así comienzo el mandato que culminaría con la victoria de la Eurocopa de 2008, dando inicio a los cuatro mejores años de la historia del fútbol español y de cualquier selección nacional, al ganar un Mundial (2010) y dos Eurocopas consecutivas (2008 y 2012).

[1] Diario Oficial del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2003, núm. 787, pp. 24943 y ss.

[2] Excede del objeto de este artículo el explicar cuál fue el desarrollo del procedimiento ante el Tribunal de Cuentas. En todo caso no resulta improcedente señalar cómo el informe del Tribunal de Cuentas, emitido el 20 de julio de 2006 identificó determinadas irregularidades contables en la gestión de los fondos públicos por parte de la RFEF, sin que pudiera desprenderse responsabilidad penal por ello. El CSD inició tres procedimientos de reintegro por la subvención del año 2002, y se dictaron tres resoluciones de fecha 4 de julio de 2007 en virtud de las cuales se ordenó la devolución por parte de la RFEF de un total de 3.180.536,04 € de principal, más 732.290,58 € de intereses. Aunque la asamblea general acordó el 12 de julio de 2007 recurrir las tres resoluciones, el 29 de agosto la RFEF hizo efectivo el pago mediante dos transferencias, lo que permitió desbloquear las subvenciones pendientes.

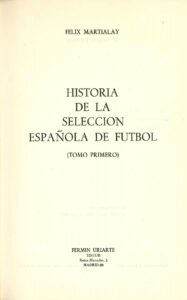

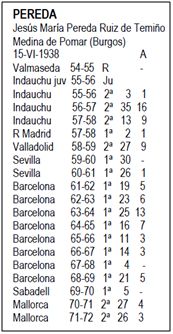

Cuando Félix Martialay terminó de escribir en 1968 la primera edición de su magna obra Una historia de la selección española de fútbol, ya dejó escrito que los jugadores internacionales en categorías diferentes a la absoluta merecían no quedar en el olvido, pues “al fin y al cabo defendieron los colores españoles con el mismo entusiasmo y responsabilidad que los profesionales de la máxima categoría” (p. 11).

Cuando Félix Martialay terminó de escribir en 1968 la primera edición de su magna obra Una historia de la selección española de fútbol, ya dejó escrito que los jugadores internacionales en categorías diferentes a la absoluta merecían no quedar en el olvido, pues “al fin y al cabo defendieron los colores españoles con el mismo entusiasmo y responsabilidad que los profesionales de la máxima categoría” (p. 11). Dos años antes (2006) Martialay había dado otra lección: no nos olvidemos de aquellos jugadores que fueron convocados con España pero que nunca llegaron a jugar, porque ellos también tuvieron el honor de ser llamados por su país, viajaron con el equipo, se entrenaron, hicieron piña y estuvieron al servicio del seleccionador por si eran necesarios. Ellos también, aunque no llegaran a ser internacionales, merecen estar en los libros de historia de la selección nacional. Y por ello, en su libro Todo sobre la selección española aparecieron por primera vez todos los jugadores convocados en cada uno de los partidos de la selección absoluta. Lo mismo hizo con las selecciones inferiores en su libro Todo sobre todas las selecciones (2008).

Dos años antes (2006) Martialay había dado otra lección: no nos olvidemos de aquellos jugadores que fueron convocados con España pero que nunca llegaron a jugar, porque ellos también tuvieron el honor de ser llamados por su país, viajaron con el equipo, se entrenaron, hicieron piña y estuvieron al servicio del seleccionador por si eran necesarios. Ellos también, aunque no llegaran a ser internacionales, merecen estar en los libros de historia de la selección nacional. Y por ello, en su libro Todo sobre la selección española aparecieron por primera vez todos los jugadores convocados en cada uno de los partidos de la selección absoluta. Lo mismo hizo con las selecciones inferiores en su libro Todo sobre todas las selecciones (2008). Y hubo una primera respuesta. En el

Y hubo una primera respuesta. En el  La historia de nuestra búsqueda llamó la atención del periodista Manuel Yaben, que publica un reportaje en el diario digital

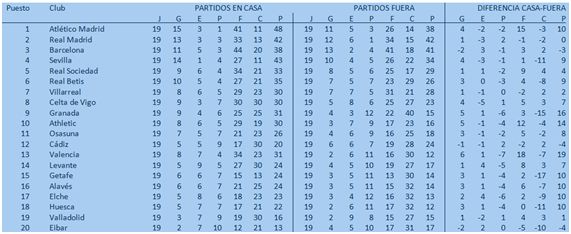

La historia de nuestra búsqueda llamó la atención del periodista Manuel Yaben, que publica un reportaje en el diario digital  En la temporada 2020/21 ha habido hasta tres equipos que han sumado más puntos fuera que en casa: FC Barcelona (38 puntos en casa/41 fuera), Cádiz (20/24) y Éibar (13/17), además del Real Madrid que obtuvo los mismos puntos en el Alfredo Di Stéfano que en los partidos que jugó como visitante. Nunca antes habían sido tantos equipos los que habían tenido mejores registros como visitantes que como locales.

En la temporada 2020/21 ha habido hasta tres equipos que han sumado más puntos fuera que en casa: FC Barcelona (38 puntos en casa/41 fuera), Cádiz (20/24) y Éibar (13/17), además del Real Madrid que obtuvo los mismos puntos en el Alfredo Di Stéfano que en los partidos que jugó como visitante. Nunca antes habían sido tantos equipos los que habían tenido mejores registros como visitantes que como locales.

Barakaldo Club de Fútbol (Clasificación-46)

Barakaldo Club de Fútbol (Clasificación-46)