Entre las cosas que de ningún modo hubiera podido consentir el franquismo autárquico, estaba la prensa “rosa”. O para ser más exacto, el cotilleo “rosa” tendente al amarillismo hepático. Mal, muy mal se tomaron algunos jerarcas la irrupción de “El Caso”, en un país donde apenas existía criminalidad, según estadísticas oficiales, y el nivel delictivo estaba más emparentado al hurto, la timoteca, el robo de gallinas, rifas fraudulentas, el abandono familiar o los casos de adulterio, que con fenómenos de criminalidad organizada. ¿A qué venía, entonces, un periódico sensacionalista en el imperio de la paz silente? “El Caso”, por más que nunca abordase cuestiones políticas -al menos explícitamente-, sufrió una denodada persecución censora. Y eso que sus directores editoriales o redactores jefes orillaban por sistema la sordidez de incestos, infidelidades manifiestas o “atentados contra el orden divino”, que era como entonces se enmascaraba la homosexualidad.

Aquella España nacional-católica fue por demás beligerante contra “el pecado contra natura”, el “vicio abominable” o la “afeminación”, términos igualmente elegidos para no llamar a las cosas por su nombre. Mientras, toleraba los prostíbulos, convertía a las “queridas” en signo de estatus social, y desde el confesionario se recomendaba paciencia a las esposas consentidoras, oración para encarrilar al cónyuge, o receptividad en el tálamo, como fórmula contra los descarríos, que la tendencia natural del varón, hija mía, les lleva a buscar fuera lo que no encuentran en casa. Ya se expuso hasta qué grado de ridiculez llegó la obsesión por no dar pie a malos entendidos, en el caso del defensa canario Machín, a quien durante 1939 y 40 se quiso alinear no por su apellido, sino como “Machorro”. Paralelamente, un régimen tan obsesionado por controlarlo todo, no quiso soslayar el caudal informativo que los porteros de finca urbana podían proporcionarle. En julio de 1941 fueron elevados a la condición de “agentes de la autoridad”, con el fin de vigilar los edificios y moradas donde prestaran servicios. Curiosa metamorfosis, cuando sólo unos meses antes se escribió sobre ellos: “Figura siniestra de librea y calzón blanco, que durante la guerra habían actuado de espías y delatores. El 80 por ciento de los asesinatos de Madrid se produjeron por las delaciones de los porteros”. Otra crónica mucho más dura, fechada el 5 de julio de 1939, los tildaba de “raza maldita en el Madrid marxista”. Obviamente, alguien debió pensar que su desaprovechamiento constituía un gran desperdicio. Años después, además, se hizo público y notorio que los serenos poseían, mediante la delación, un arma mucho más peligrosa que el chuzo. Gran parte de ellos, si no todos, ejercían como confidentes policiales, para desgracia de libertinos, adúlteros, gente de vida desordenada, noctámbulos de variada condición y, sobre todo, homosexuales.

La caza al homosexual, más que en aromas de cruzada, estuvo envuelta en tintes de divertimento para algunos policías. En “La Colmena”, el premio Nobel Camilo José Cela expuso una de esas razias moralizantes, aprovechando las regulares visitas de “invertidos”, “palomos” o “madrazas”, a salones de billar, donde se encandilaban “contemplando posturas”. Su detención, en todo caso, nada tenía de cuestión baladí, puesto que además de pecado, “desviación diabólica” y “perversión nefanda”, lo suyo era delito tipificado en la Ley de Vagos y Maleantes. La prensa, a veces, se hacía eco de su triste suerte: “Ayer fueron apresados en esta villa por escándalo público…” O: “Pasaron a disposición judicial tres pervertidos incursos en delitos contra el buen orden social, fruto de la persecución y control de vagos y maleantes”. Pero curiosamente, ni prensa, ni boletines radiados, abordaron nunca la condición de ciertos prohombres, artistas y figuras populares, sobre quienes los redentores del orden moral hubiesen podido tender su cerco.

Durante los años 40, la presunta homosexualidad de cierto futbolista internacional fue dada por cierta entre numerosos compañeros de profesión. Y varios lustros después, evocando tardes gloriosas, parte de quienes antaño lo tuviesen por compañero o adversario, abordaban la cuestión sin ambages. Huelga indicar que ningún cronista o redactor deportivo escribió jamás una línea al respecto. Y que si algún empleado de finca urbana o sereno con linterna y chuzo llegó a denunciarlo, su expediente debió ir directo a la papelera. Entonces, a falta de prensa “rosa”, las crónicas sociales, su teórico sucedáneo, tan de lectura entre achicoria o chispacito de anís, fijaban su atención en otras cuestiones: “Presentada en sociedad la hija de los Sres. García-Agúndez”. “El baile anual de Beneficencia constituyó todo un éxito”. “La rama española de la antigua dinastía búlgara recibió a la distinguida Srta. P. G., nieta de marquesa y brillante dama azul. Su futuro suegro, luciendo uniforme militar, abrió la sobremesa, amenizada por una orquestina de moda”. Si acaso, al despuntar los años 50 del pasado siglo se dio a entender con medias palabras lo que iba a quedar, balón de fútbol y faradaes de por medio, como soberbio escandalazo.

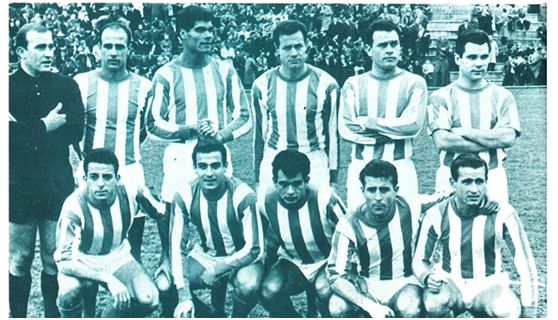

Gerardo Coque con la camiseta del At Madrid. Acababa de lograr el contrato de su vida y ni podía imaginar que iba a acabar malográndolo.

Gerardo Coque Benavente, su protagonista masculino (Valladolid 9-III-1928), había sido descubierto por Antonio Barrios cuando jugaba en el Zorrilla. Con 17 años lo incorporó al Real Valladolid, como aficionado, y tras dos campañas haciendo méritos debutaba con el primer equipo, para encadenar en 24 meses un par de ascensos, desde 3ª a 1ª División. Helenio Herrera, otro genio del esférico, fue el primero en afirmar que tenía ante sí una proyección extraordinaria. Interior sobrado de clase, con potente arrancada y mucho olfato de gol, sería internacional absoluto ante Irlanda, en Chamartín, anotando el primero de los 6 goles determinantes del triunfo, y otra vez al año siguiente, con el equipo “B” frente a Alemania, en Dusseldorf, para hincar la rodilla 5-3. Luego de 7 temporadas como blanquivioleta, durante el verano de 1953 fichaba por el At Madrid, dejando en las arcas vallisoletanas la entonces astronómica cantidad de un millón de ptas. Aunque nadie pusiera en duda lo acertado de esa apuesta “colchonera”, el destino, tan sembrado de imponderables, habría de convertirla en ruinosa.

A sus 26 años, Coque era un chico formal en la pacata y cerrada jaula vallisoletana. Una especie de gorrión sin trino, austero, hecho a la solemnidad de las procesiones, el tedio de los cafés, o los tañidos de campana llamando al ángelus, misas y rosarios. Demasiado formal y poco avezado, para no rendirse al empalago del neón y las noches madrileñas, donde Chicote ejercía su sacerdocio y los tablaos flamencos constituían el no va más. Aún no deambulaban americanos rubios, el whisky era visto como bebida de sibaritas y sólo unos pocos snobs se referían elogiosamente a cierto refresco negruzco, llamado “Coca-Cola”. Una de aquellas noches, alguien lo presentó a Lola Flores, entonces mito nacional. Y sus pasos habrían de enredarse irremisiblemente.

Imposible saber qué pudo ver “La Faraona” en él. Ternura, quizás, desvalimiento. Puede, incluso, que la timidez de un triunfador tan neófito como para no creer ni en su propio triunfo. Comoquiera que fuese, el futbolista sucumbió al hechizo de la cantante y bailaora.

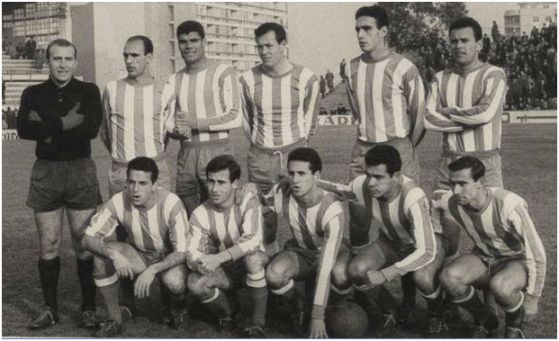

Aquella primera temporada en el At Madrid, no se le dio mal, pese a todo. Titular indiscutido, disputó 24 de los 30 partidos ligueros, anotando 8 goles. Quedaban lejos de los 19 celebrados en el Valladolid la campaña 50-51, o los 13 en 27 partidos de 1952-53. Parte de la afición rojiblanca, los peor informados respecto a sus noches de humo tabaquizo, palmas y francachela, se las prometían felices ante el Campeonato 54-55. Todos, incluido él mismo, desconocían que iba a constituir un descenso por el tobogán de su perdición.

Tanto protagonismo fuera de los campos de fútbol, silenciado oficialmente, no dejaba de asomar a los mentideros. Siembre había un taxista, algún camarero, empleados de hotel y gente bien informada, cuchicheando sobre el tormentoso enredo que unía a la pareja, primero cuando Coque tenía novia formal, y posteriormente ya casado. Como es lógico, su inmersión en la vida nocturna lo aniquiló deportivamente. Sin fuelle, desganado, en muy baja forma y con la cabeza lejos del balón, aquella sordina impuesta por la censura estuvo lejos de beneficiarle. Un día, de pronto, se supo que acompañaba a la artista en su gira americana. Para entonces la rumorología campaba a sus anchas. Tanto es así, que algunas fotos “autorizadas” documentaron su huida. El Atlético se quedaba sin futbolista en pleno torneo 54-55, y la joven e incrédula esposa, sin marido. Lola Flores, anticipada a su tiempo y mujer que siempre supo hacer de su capa un sayo -sin duda ente la tolerancia con que se miraba al artisteo-, apenas si recibió reproches, como no fuere en muy reducidos ámbitos canónicos. Manolete y Lupe sino tampoco habían ocultado su amancebamiento, mediante posados para publicaciones nacionales y extranjeras. Y qué decir de Luis Miguel Dominguín, seductor implacable y coleccionista de aventuras. O de la posterior conducta escandalosa de Ava Gardner, y su efímera relación sentimental con el torero y poeta catalán Mario Cabré, sobre la que el matador tanto presumiera. Había, en el fondo, distintas varas de medir. La reservada a ciudadanos de a pie, severísima, y otra más laxa para pecadores contumaces. El humorista Miguel Gila supo ilustrarlo al rememorar una gira por el Norte de África con su compañía de revista: “Junto a la aduana había varias ventanillas para tramitar la documentación. El rótulo de una me sorprendió mucho: “Artistas y Prostitutas”. Pues bien, para humillación de las chicas, todas tuvieron que pasar por ella con sus papeles en regla”.

La gira de Lola Flores resultó larga y exitosa. A Gerardo Coque, en cambio, se le hizo larga y triste. Roto el hechizo de los primeros meses, agotada la química, para “La Faraona” ya no fue sino juguete sin utilidad. Él mismo se sentía a disgusto, fuera de ambiente, rodeado de aplausos que sentía ajenos, añorando los estadios. Ya de vuelta, frustrado y arrepentido, se reconciliaría con Marina, la esposa abandonada, otra eterna “novia” española, devota, fiel y entregada, como la de “Diego Valor” -vallisoletana también-, la sueca Sigrid, de “El Capitán Trueno”, o Claudia, patricia romana rendida a la rusticidad de “El Jabato”, celtíbero en lucha contra un imperio. Trató también de regresar al fútbol, aun siendo consciente de que después dos años y medio dando la espalda al balón, éste pudiera haberse despachado con un divorcio.

Su primera intentona ante la directiva vallisoletana resultó decepcionante: “Fui a pasar la Navidad en casa de mis padres y hablé con el presidente -confesaría-. Pero mis condiciones no fueron aceptadas”. Luego estuvo en conversaciones con el Real Jaén. Viajó, incluso, hasta la capital aceitunera, pespunteando un acuerdo bastante sólido. “Pero entonces me dijeron que debía ser yo quien corriese con el costo de mi baja en el At Madrid, y como nunca se había hablado de eso, pues no acepté”. Por fin, en febrero de 1958 suscribía un acuerdo con el Granada C. F. Volvía a sonreír ante los informadores, muy ilusionado. Aseguraba sentirse a punto, luego de entrenar en Madrid, no el Metropolitano, donde expresamente se le prohibiera hacerlo, considerándolo apestado, sino en la Casa de Campo, a solas. De fumar dos cajetillas de tabaco diarias, había pasado a siete pitillos. Y apenas bebía para no engordar. Cuando Saucedo Aranda, firma habitual en la prensa andaluza, le preguntara si no habría perdido estilo y juego, a raíz de tanta inactividad, se mostró disconforme: “El estilo nace con uno y jamás se pierde. En cuanto al juego, es cuestión de proponérselo”. Aseguró, también, sentirse impaciente por saltar al césped, por ser el mismo de antes, si acaso un jugador más práctico, al haber ganado en experiencia. Y sobre todo que no buscaba dinero, “sino recuperar mi antiguo sitio, tanto en el fútbol como en la sociedad. ¡Se cambia tanto cuando se piensan despacio las cosas!”.

El redactor puntualizaba que el futbolista vivía en Granada, acompañado de su esposa y su padre. Y que todos habían encontrado en la directiva granadina muchísima hospitalidad. El propio Coque remataba: “Entiendo perfectamente mi situación, y necesito que alguien deposite en mí una gran confianza”.

Ese alguien desde luego no fue Scopelli, entrenador del equipo andaluz, puesto que tan sólo le permitió alinearse en un partido de Liga. Como se le firmara contrato por cuanto quedaba de campaña, regresó a Valladolid, donde le hicieron hueco cara al ejercicio 58-59, en 2ª División. De nuevo, otra experiencia frustrante. Mediado enero de 1959 sólo se había alineado en 3 ocasiones y convalecía de una lesión. Era consciente, además, que su paso por el Granada tuvo todos los requisitos de un mal negocio: “Entre que estuve poco tiempo, me alojé en un hotel, y corrió de mi cuenta resarcir al At Madrid, a cambio de la libertad, esa reaparición arrojó saldo desfavorable”. Para colmo, la afición vallisoletana acababa de entregarse a otro interior de nuevo cuño, técnico, sacrificado y elegante: el futuro internacional y campeón de Europa Jesús Pereda. Aunque su equipo ascendiese a 1ª, resultaba obvio que a Coque no iban a renovarle.

Tan sólo daría muestras de renacer en los Campos de Sport de El Sardinero, con el club cántabro en 2ª División (temporada 59-60). Pero logrado el ascenso, su retorno entre los mejores (campaña 60-61), con 32 años a cuestas, le hizo encarar lo evidente: El antiguo gran jugador se había aguado en aquellas noches de vino amargo, flor fresca en el ojal y parpadeo de candilejas. Todavía una última temporada en la Cultural y Deportiva Leonesa, con 8 goles en 28 partidos mientras arañaba unos últimos duros por campos de 2ª, sirvieron de preámbulo a otra andadura en los banquillos, dirigiendo a la Leonesa (campeonatos 62-63 y 63-64), Europa Delicias y Real Valladolid, donde descubriría a Julio Cardeñosa, internacional y cerebro bético de gran recuerdo, a raíz de foguearse junto al Pisuerga.

La indómita Lola Flores continuó triunfando en el cine, la discografía y una televisión que pasaba del blanco y negro al color. Gerardo Coque tampoco había sido su único “affaire” relacionado con el fútbol, puesto que la afición “culé” se deshizo en lenguas respecto la relación que mantuviese con el defensa central Gustavo Biosca. “La Faraona” presentaba programas, sufría, incluso, el cornalón económico de la Agencia Tributaria por no declarar sus ingresos e, incombustible, habría de convertirse en la folclórica más activa de su generación. El 11 de noviembre de 2003, durante los actos conmemorativos del 75 aniversario fundacional, él recibiría de Carlos Suárez, presidente blanquivioleta, la insignia del club en oro y brillantes. Falleció poco después en Valladolid, el 5 de junio de 2006, a los 78 años, siendo sepultado en el cementerio del Carmen.

Gerardo Coque quedó por fuerza para la historia del balón, como el gran futbolista que apuntara y no quiso, no supo, o su carácter y el torrente vital de un Madrid engañoso, le permitieron ser.

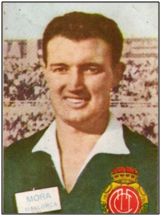

Martín Mora Moragues, en un cromo de la época que soñaba con la titularidad bermellona.

Mientras Coque colgaba las botas, otro futbolista iba a saltar de la prensa deportiva a la de “amenidades”, primitiva denominación del género conocido más adelante como “cotilleo”. Para entonces, el primer Plan de Desarrollo urdido por ministros tecnócratas del Opus Dei, se traducía en una modernización a ultranza. Los años 60 llegaban con un pan bajo el brazo, y hasta con queso y leche en polvo, excedentes norteamericanos de la Guerra de Corea, servidos como ayuda a la infancia en países subdesarrollados. Uno de cada cuatro valles inundables se transformaba en presa, crecían las exportaciones, las playas se llenaban de turistas y hasta irrumpía, medio de tapadillo al principio, muy pronto servida en grandes tiradas, la prensa del corazón, todavía sin atreverse a soñar con un futuro en papel couché. Pues bien, a ese papel basto, tintado en dos colores y con portada en cuatricromía, asomó el portero Martín Mora Moragues (Algaida, 3-VI-1938).

Mocetón de 1,90, macizo, afable y cercano, tras destacar en el cuadro juvenil del San Luis sería fichado por el Real Club Deportivo Mallorca, aunque sus estudios en Barcelona le obligaran a pasar un año en blanco. Cedido al Porreras la campaña 1958-59, pasó sucesivamente por el España de Lluchmayor y Constancia de Inca, bajo cuyo marco habría de proclamarse portero menos goleado del fútbol nacional. Sólo entonces -verano de 1961- los bermellones se apresuraron a recuperarlo, brindándole la oportunidad de debutar en 1ª División. Un sueño hecho realidad, para quien desde luego no veía en el deporte un medio de vida, sino simple afición; enfermiza si se quiere, de puro intensa, pero afición, al fin y al cabo.

Nacido en el seno de una familia acomodada y aparejador de carrera, regentaba el Hotel Cannes, en Palma de Mallorca, además de vivir enfrascado en el día a día de una empresa constructora, cuando entrenamientos y partidos se lo permitían. Distaba mucho de ser futbolista al uso. Hasta el punto de que todo cuanto económicamente le proporcionaba el balón, fichas incluidas, lo distribuía entre organizaciones benéficas. ¿Cuánto dinero estima que habrá donado?, le preguntaron una vez. Y él respondió como católico de misa diaria que era, sin apartarse del Evangelio: “Sobre eso prefiero no pronunciarme. Es preferible que tu mano izquierda no sepa qué hace la derecha”. Afirmó igualmente, con 23 años y en una entrevista concedida poco después de ingresar en el primer equipo mallorquín: “Todo me ha resultado fácil en la vida, aunque ahora está costándome trabajo conseguirlo”. Se refería a la titularidad en el equipo donde, por cierto, no tuvo demasiada suerte.

Seis partidos de Liga durante su primera campaña y sólo 3 en la segunda, lastrada por una lesión con paso por el quirófano para extraerle un menisco, constituyeron todo su aval en la categoría reina. Otro, probablemente, hubiese enmascarado en excusas tan honda decepción. Él no. Aunque el público del viejo Lluís Sitjar no siempre le tratase bien, trascendió que cuando su entrenador, el antiguo portero Saso, lo apartase de la titularidad, lejos de enfurruñarse supo ser agradecido por haberlo mantenido en ella más de lo que sus actuaciones merecían. E igualmente que, a Cobo, su sustituto, estuvo tranquilizándole antes de saltar al campo, puesto que la responsabilidad del debut lo tenía bastante alterado. Gesto repetido durante el descanso, entre alabanzas a todas sus intervenciones, sin plantearse, siquiera, que el afianzamiento del vizcaíno implicaba para él un virtual ostracismo. Magnífico compañero, en suma, y excelente hombre de equipo.

Pero todo iba a dar un vuelco para él cuando trascendiera su romance con Maruja García Nicolau, recientemente proclamada Miss Europa. Porque entonces, tanto la prensa “seria” como la balbuciente de cotilleo, se ocuparon a fondo del asunto: “La bella y el futbolista”, tituló “Marca”. “Idilio junto al balón”, enunció otro medio. Y hasta cierto ocurrente juntaletras se atrevió a urdir: “Un portero se lleva el mejor trofeo”. La vida en Palma de Maruja García, hasta ese momento dependienta, y el gigante Martin Mora, se tornó mucho más complicada. Desde que Fabiola de Mora se convirtiese en reina de Bélgica, sus veraneos entre Guetaria y Zarauz habían desatado por nuestros pagos cierta inclinación hacia el famoseo. Aun no siendo habitual demandar autógrafos, se perseguía al famosillo o famosa en tropel, a manera de procesiones improvisadas. Algo que sobre todo Martín Mora llevaba bastante mal.

“Tengo los nervios deshechos por todo el jaleo que se ha armado en torno a nosotros”, confesó al periodista Fernando Albert, enero de 1963. “La gente no se da cuenta de que esto pertenece a nuestra intimidad. Si hasta me han achacado que en uno de los últimos partidos encajé un gol por mirarla a ella, que estaba sentada en la tribuna. Desde el campo no veo a nadie, claro. Sólo me preocupo del balón”. Achacaba su reciente inseguridad a tantas críticas personales, aviesas e injustas: “Salgo a jugar nervioso, casi desquiciado. Maruja y yo sólo somos una pareja como las demás. Critican, sobre todo, nuestra diferencia social, cuando ni yo he de sentirme culpable de poseer dinero, ni ella por no tenerlo. Creo que me retiraré al final de temporada. Me va a suponer un gran sacrificio, porque no existe actividad que me guste tanto como el fútbol. Pero estoy decidido”. Su relación había saltado a los medios, cabalgando entre la chiquillada y cierta mala fe: “Me engañó un amigo. Nos hizo unas fotos a Maruja y a mí, y después las repartió a la prensa”. E incluso los padres de él se lo tomaron a la tremenda: “Se oponían al principio, sí. Pero la han conocido y están encantados”.

Lógicamente, el periodista tampoco pasaba de largo ante la esperanzada novia, descrita como “chiquilla definitivamente bonita, que se comporta como si no lo supiera”, con “la cara limpia, sin una sola pincelada de pintura”, y modesta, además, al poner en su boca: “No tiene ningún mérito ser bonita. Se nace bonita o fea y no hay quien lo remedie”. Más adelante le dedicaba otro párrafo, que hoy apelotonaría en barricadas a muchas defensoras del más gestual y combativo feminismo: “Puede que la juventud de Maruja no le dé para saber muchas cosas, pero por lo menos conoce una fundamental. Sabe callar. Y sonreír. Ha podido ser estrella y rechazó todas las ofertas que le llegaron para hacer cine”. Perfecta imagen de mujer dispuesta a la renuncia, cuando a ellas se les pedía supeditación al hombre y entierro de sueños personales, como garantía de felicidad familiar. Habilidoso pluma en mano, Fernando Albert cerraba su trabajo con final feliz: “Martín tiene 24 años. Maruja 19. Están viviendo una historia de cuento de hadas. La bella y el futbolista. Dos muchachos jóvenes, con toda la vida por delante”.

Martín Mora no colgaría los guantes en 1963, conforme asegurase. Optó por regalarse otro campeonato, el correspondiente a 1963-64, en el Soledad palmesano. Luego, sin acritud ni cuentas pendientes, ya casado, prefirió centrarse en la gestión del hotel -aseguraba tenerlo un tanto abandonad-, y sus negocios inmobiliarios, por más que ello tampoco representase el definitivo adiós al fútbol, integrado en la Agrupación de Veteranos del Mallorca. Ni al fútbol ni a otras actividades deportivas, cabe decir, puesto que habría de convertirse en el primer presidente de la Federación Balear de Tenis. Aquella prensa que con tanta atención contemplase su idilio, muy bien pudiera haberse ocupado de él unos años antes, a raíz del gesto que lo engrandeciese como persona.

Durante un choque contra el Soledad (temporada 1958-59), defendía el marco del Porreras con 2-0 a favor. Los de Palma apretaban, buscando acortar distancias, y el árbitro señaló dos penaltis durante los minutos que restaban para la conclusión. Finalizado el partido con empate a dos, buena parte del público quiso cobrarse venganza. Martín, entonces, no sólo protegió al trencilla con su imponente corpachón, sino que medio en volandas se lo llevó hasta el vestuario. En su acta, el colegiado reflejó tanto esos incidentes como la decisiva actuación del portero local, evitando lo que pudo haber concluido malísimamente. Desde ese mismo día 30 de noviembre, el Colegio Balear de Árbitros puso manos a la obra en lo que pretendió fuese cálido homenaje, plasmado semana y media después con la imposición al guardameta de su insignia de oro, primera vez que se otorgaba a un jugador.

Desgraciadamente, las buenas noticias rara vez saltan a letra impresa.

Y también es lástima que no todos los cuentos de hadas tengan final feliz. Una riquísima heredara italiana mecida entre plumas de ángel desde la cuna, y un extremo brasileño de raza negra con humildísimo origen, también creyeron protagonizar el suyo, sin saber que el brujo malvado triunfaría. Él se llamaba José Germano. Y ella iba a ser bautizada por los medios como Condesita Giovanna.

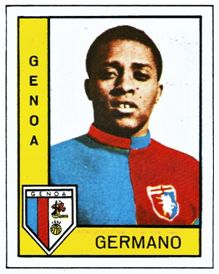

Germano en un cromo de “Panini”, impreso a finales del año 1962.

Mediados los años 60, Italia y lo italiano estaban muy de moda por nuestros pagos. Las canciones triunfadoras en el festival de San Remo saturaban las ondas radiofónicas. Claudio Vila, Domenico Modugno, Betty Curtis, Rita Pavone, Tony Dallara, Ggliola Cinquetti o Little Tony, eran objeto de inmensa admiración. “Al di lá” había enamorado a miles de parejas, aunque sus estrofas les resultaran ininteligibles. Peiró, Luis Del Sol, y sobre todo el galleguito Luis Suárez Miramontes -único balón de oro español hasta la fecha- triunfaban a lo grande en el “Calcio”. Más que el cine transalpino en sí, gustaban muchas de sus protagonistas. Silvana Mangano, en cada reposición de “Arroz Amargo”, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Sofía Loren… Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Nieves Conde, Fernando Fernán Gómez, o el húngaro afincado en España Ladislao Vajda, entre otros, trasladaron el neorrealismo italiano al celuloide nacional en varios de sus títulos, con singular éxito. Además, en Roma residía el Papa, y eso era mucho decir en un país oficialmente ultracatólico. Italia venía a ser para muchos españoles algo así como el vecino rico, país donde se disfrutaba primero de los automóviles que luego iba a fabricar “Seat”, arrinconando a cochecitos de tiovivo como el “Biscuter”, la furgoneta “Iso”, o “El huevo”, especie de cochinilla metálica ensamblada en Munguía, con sólo tres ruedas y accesible a través de una puerta frontal, que incluía tanto el parabrisas como su espartano salpicadero. En medio de tal panorama resultó imposible apagar cualquier eco del affaire Germano – Giovanna.

José Germano de Sales había nacido en Conselheiro Peña, paupérrima comunidad negra de Minas Gerais, el 25 de marzo del 1942. Como aprendiz de futbolista, desde el modestísimo Gavea pasó junto a su hermano Fío Maravilha a la cantera del Flamengo, un salto espectacular, rubricado cuando debutara en un amistoso ante el River Plate bonaerense. Sólo tenía 17 años y su descaro, regate y fe en el triunfo, iban a permitirle estrenarse de forma oficial poco después (octubre de 1960). Su irrupción fue espectacular, hasta el punto de verse incluido en la selección que iba a disputar el Panamericano de 1959 y la fase clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Roma. Dueño ya de la camiseta número 11 en las alineaciones del Flamengo, los medios cariocas lo dieron por seguro en el mundial de Chile (1962), ante el aval que ofrecían sus 87 actuaciones domésticas. Y ello pese a que el flanco izquierdo de la “canarinha” se antojara propiedad de Pelé y Zagalo, ambos con dos títulos mundiales y afirmando estar listos para celebrar el tercero consecutivo. Garrincha y Vavá también parecían insustituibles. Didí, en cambio, a quien durante su pobre temporada en el Real Madrid de Di Stefano se le diera por acabado, ofrecía más dudas. Pero al final Didí estuvo en la lista, luego de que el seleccionador se arrancase en alguna entrevista con malos presagios respecto a los jóvenes: “La juventud siempre es cosa seria. El futuro les pertenece, así que dejémosles alcanzarlo poco a poco. Para Chile miremos mejor hacia el presente”. Y fiel a esos postulados, dejó a Germano y a otras promesas pujantes con la miel en los labios.

Puesto que los duelos con pan son más llevaderos, a José Germano el suyo debió durarle poco. Desde Europa le llagaban cantos de sirena. Tanto Altafini como Sani, italobrasileños del “Calcio”, se dijo habrían ponderado ante la directiva milanesa su regate demoledor. Fuese verdad o fantasía, lo cierto es que acabó ingresando en el Milán, con una ficha que multiplicaba por 5 sus anteriores devengos.

No, no lo tuvo fácil en Italia, por cuyo fútbol si bien habían pasado numerosos extranjeros, no existían precedentes de jugadores negros. Llegó a escribirse que a una parte de la afición se le atragantó desde su llegada, que habría sido víctima de un racismo latente y soterrado. Imposible saber si fue verdad. Se antoja más probable le acometiese la saudade, entre ese frío piamontés cargado de nieblas, o la añoranza de tanto sol y “garotas” cimbreantes a ritmo de samba. En todo caso, Nereo Rocco, entrenador forjado en la rácana escuela “calcística” no podía ser más refractario al juego preciosista y zumbón. Parece, además, que tampoco Germano le entró por el ojo derecho, puesto que rápidamente iba a colgarle el dudoso apodo de “Bongo-Bongo”, a saber, si extraído de cualquier película con selvas de atrezo y tarzanes insufribles. El caso es que, si bien debutó espectacularmente, con dos goles en su primera comparecencia liguera, durante los siguientes 12 choques, mojada su pólvora, iría muy, pero que muy a menos, justificando con sus actuaciones la cesión de que sería objeto, avanzado noviembre de 1962, al Génova, también de la Serie “A”, para firmar 2 goles en 12 actuaciones. Campeón en la Copa de Europa correspondiente a 1963, cuando Altafini con sus dos tantos batiese al Benfica de Coluna, Torres y Eusebio en el estadio de Wembley, tan sólo pudo asomar durante la ronda previa en dicho torneo, ante el muy endeble campeón de Luxemburgo, anotando, eso sí, un gol.

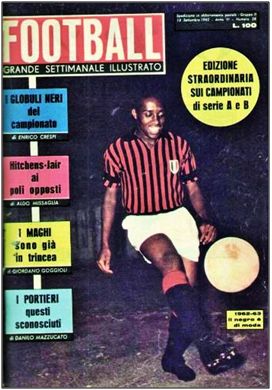

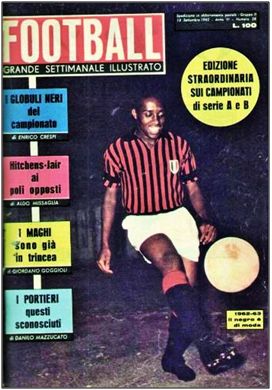

Germano, todavía solo futbolista, cuando en su cabeza no había otro pensamiento que el triunfo deportivo.

Su retorno a la Piazza del Duomo y el Castello Sforzesco estuvo envuelto en mal fario. Un grave accidente de circulación lo tuvo varios meses en dique seco y luego, olvidado por todos excepto por el contable “rossonero”, a quien entraban los siete males viendo naufragar la inversión, tuvo que aceptar otra salida más humillante, ahora hacia el modesto Alessandria.

No faltaron voces empeñadas en achacar su fracaso a zancadillas donde el fútbol poco temía que ver. Apuntaban, además, a cierto multimillonario, conde, al parecer, aunque desde ciertos ámbitos se le discutiera el título, con fábricas de helicópteros y motocicletas, prestigio consolidado y mucha mano para según qué asuntos. Aunque José Germano ni siquiera se hubiese cruzado con él, cometió la osadía de enamorar a su única hija. Y eso, claro, bastó para desatar hostilidades.

Todo sucedió por pura casualidad. El club lombardo estaba construyendo su ciudad deportiva de Milanello, y en tanto la concluían su elenco acostumbraba a ejercitarse físicamente en unos campos de entrenamientos lindantes a un área de equitación, muy frecuentada por miembros de familias pudientes. Allí, Giovana Agusta se fijó en el brasileño y debió sentir atracción por su exotismo. Cruzaron unas palabras. A ella le gustó el acento portugués, suave y arrastrado, se diría que abanicado por esa brisa cálida que inunda los corazones de cachaza. Y a él tanto desparpajo, aquella sonrisa fresca, su educada desenvoltura. Siguieron viéndose, hablando, riendo y jugando a sentirse iguales en una sociedad dada a mantener distancias. Sin advertirlo, se habían vuelto inseparables. Cuando el Conde Agusta tuvo constancia de todo aquello, actuó como caballero herido. ¿Quién era ese negro sin ilustración ni otro mérito que correr tras la pelota, para embobar a su hija? Una relación semejante no iba a parte alguna. Y puesto que Giovanna, terca y caprichosa, apenas hubiese sido contrariada, debió montar una zapatiesta soberbia. Su padre, entonces, habría recurrido a la diplomacia, alejando al muchacho cuanto le fue posible.

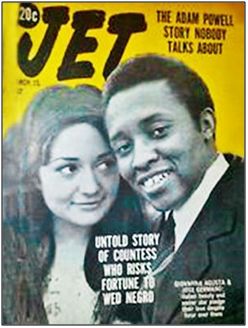

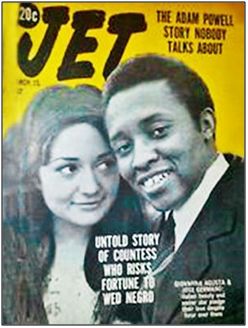

La “contesina” y Germano, ya pasto de la prensa amarillista.

La condesita, sin embargo, no estaba acostumbrada a ceder. Con Germano en Génova o en Alessandria, la relación siguió adelante. Y se mantuvo cuando desde el club milanés lo embarcasen hacia Brasil para enrolarlo en el Palmeiras, donde por cierto cuajó una gran temporada. Campeón Paulista en 1966, otra vez internacional ante Uruguay, festejando una victoria 3-0 con gol en su haber, semejaba ser el de antes, aquel extremo eléctrico y pinturero, vivaz, nacido para poner en pie a los graderíos. Lo malo era que hubiese un océano entre Giovanna y él, demasiado profundo y ancho para no constituir un serio obstáculo. Dispuestos a reencontrarse, urdieron un plan definitivo. Germano buscaría algún equipo europeo, no italiano, puesto que allí les aguardaba la red del Conde Doménico. Tampoco había tanto donde elegir, considerando que entonces el fútbol de medio continente estaba cerrado a la importación. Francia, quizás, Suiza, aun contando con su restrictiva legislación de extranjería, Bélgica… Germano se decantó por Lieja, dando la cesión por medio hecha a los directivos milaneses, todavía propietarios de sus derechos federativos. La del Standard, en fin, iba a ser su camiseta para el ejercicio 1966-67.

Apenas Germano hubo puesto un pie en el aeropuerto de Bruselas, la “Contessina” Agusta daba el portazo, plantándose en Bélgica, acogida primero por unos amigos y más adelante alojada en un discreto hotel. Desde allí anunció a sus padres su propósito de casarse, para chocar nuevamente con el muro que tan bien conocía. Así las cosas, Germano y Giovanna, mediante el expeditivo método de un embarazo, pusieron al señor Conde entre la espada y la pared: O boda con su aquiescencia, o escándalo al por mayor. Y para sorpresa de ambos, el Conde, en un primer momento, prefirió lidiar con el escándalo.

No es fácil seguir tanta ida y vuelta concentrada en muy pocos días. Los medios brasileños publicaron relatos confusos e inexactos. Los italianos claramente al dictado del Conde Agusta. Y los españoles entre el asombro y la broma, equivocando incluso la verdadera identidad de Germano, toda vez que el único jugador conocido por ese nombre a este lado de los Pirineos era Germano Luis de Figueiredo (Alcántara 23-XII-1932 – Linda a Velha 14-VII-2004), barbudo y gran defensa del mejor Benfica. Así las cosas, tampoco faltaron charletas de este tipo entre aficionados, quinto de cerveza en mano: “No sé yo que habrá visto esa condesa en semejante tipo, medio calvo y con barbazas de guerrillero castrista”. “Pues eso, hombre, que da la nota. Las mujeres que lo tienen todo suelen salir por peteneras”.

La prensa belga sigue siendo, hoy día, fuente más fiable. Y entre los firmantes de aquellas crónicas sobresalía el oficio de Marcel de Leener, a menudo también corresponsal del diario “Marca”.

Tras el órdago de Giovanna, su madre fue la primera en intermediar, desplazándose hasta Bélgica. Nada obtuvo, sino una contundente reafirmación. El Conde, entonces, amenazó infructuosamente con desheredarla. Visto que el vínculo sanguíneo sólo servía para enconar posturas, se apeló a otras fórmulas. Giovanna, que venía sirviéndose del abogado Emil-Edgar Jeunehomme, contrató también al profesor Cuyvers, otro letrado de Lieja, para negociar en su nombre. Hubo reuniones de leguleyos. Al menos tres, y todas inútiles. Un martes, por fin, se dieron cita en el Palace Hotel, de Bruselas, el Conde Agusta, su hermano Conradi, el abogado milanés M. Conti, el también letrado Cuyvers, representando a la condesita, y ella misma. Durante hora y media volvieron a salir todo tipo de argumentos por ambas partes. Germano probablemente acabaría regresando a Brasil. ¿Qué iba a hacer ella? ¿Acompañarle? ¿Romper definitivamente con su familia? ¿Acabar con un linaje tan antiguo? Además, se trataba de un negro carente de educación. ¿Podrían vivir ambos sin dinero, cuando los ahorros del fútbol se esfumasen? ¿De verdad se creía en condiciones de parir hijo tras hijo, calzar chancletas, acarrear agua en cualquier favela, zurcirse la ropa y vivir amontonada entre prostitutas, delincuentes, drogadictos o borrachos? ¿Y ellos? ¿A ellos no iba a dolerles su pérdida? Que se olvidaran de ejercer como abuelos. Adiós al linaje, a la sucesión. Ya podían quemar las fábricas y el dinero. Total, para qué iba a servirles, como no fuese para que un día cayese en manos de Hacienda.

Tras una frugal comida volvieron a reunirse durante 45 minutos, sin asomo de acuerdo. Esa misma tarde la condesa tomaba un “Caravelle” desde Italia, incorporándose a la negociación, ya en plena noche. El padre propuso entonces un matrimonio civil, con dos años de moratoria hasta hacerlo efectivo por la iglesia, algo a lo que Giovanna se negó en redondo. El padre y su hermano acabaron cediendo: “Es una auténtica siciliana” -sintetizó el progenitor-. Ha tomado una decisión y cree que será feliz. Si no llegara a serlo, ya no podrá culpar a nadie y habrá de enfrentarse a las consecuencias”. A las 09,45 del día siguiente, la Condesa tomaba otro avión hacia Milán. Su esposo, al abandonar Bruselas algún tiempo después, se mostraba abatido. Consciente de que un escándalo continuado perjudicaría a sus negocios, manifestó: “He llevado el combate hasta agotar mis fuerzas y he perdido. Siento escalofríos tan sólo al pensar que un día deba estrechar la mano a ese hombre”. Al despedirse de su hija, añadió: “Pase lo que pase, recuerda que siempre has de ser una Agusta. No voy a desheredarte. Sería indigno de nuestra familia. Tendrás todo lo que te corresponde por nacimiento y quién sabe si ese dinero te proporcione la felicidad”.

Quedaba expedito el camino para leer las amonestaciones en el municipio de Angleur, residencia de Germano. Campanas, confeti, música de armónium y alfombra de flores, tras cuatro años y medio de relación a escondidas, citas fugaces y lucha contra muy distintos elementos.

La pareja contrayendo nupcias. Comieron pocas perdices y apenas si les quedó tiempo de sentir algo parecido a la felicidad.

El 17 de junio de 1967 tuvo lugar el enlace, con toda la prensa “rosa” celebrando por anticipado el seguro éxito de sus tiradas. “Han querido un matrimonio sencillo, y nosotros, los belgas, que somos su familia, recogemos ese deseo. Este es un matrimonio cristiano y conciliar, que va más allá de las lenguas y las razas”, afirmó el padre Bernard, celebrante en la capilla de Santa Bernardette, luego de que un oficial certificase la unión civil en la alcaldía. Durante la ceremonia se patentizó que la aristocrática familia no había perdonado, pues ni uno sólo de sus miembros estuvo presente. A Giovanna parece le dio igual, vista la sonrisa con que todos los fotógrafos la retrataron. “Vestida de rosa y con abrigo blanco, sus grandes ojos negros miraban muy abiertos, esforzándose en comprender”, narraron los medios al día siguiente. Se dio la coincidencia de que esa misma fecha nuestra prensa iba a recoger otra escueta nota de la agencia Alfil: “Luis Suárez y su esposa Nieves llegaron a Milán procedentes de Madrid. El matrimonio Suárez tiene la idea de encontrarse con el capitán del Inter, Armando Picchi, y después continuar su luna de miel por el sur de Italia”. Concluidos los campeonatos de Liga, para los futbolistas junio suele ser mes de bodas.

Aunque Germano y la condesita se las prometieran muy felices, si en su vida hubo rosas, tampoco faltaron espinas. Con sólo 26 años, él decidía colgar las botas, y 24 meses después la pareja se separaba. El nacimiento de la pequeña Lulú, lejos de cimentar su unión, constituyó un anticipo del naufragio. Que el Conde Agusta nunca cejó en su propósito de dinamitar aquella unión, parece evidente. Circularon versiones, a partir de indicios, sobre distintas maniobras. Parece, incluso, que podría haber entregado al futbolista los fondos con que adquiriese una granja sita en Conselheiro Peña, a cuya explotación estuvo dedicándose desde 1970. Todo, con tal de apartarlo definitivamente de Giovanna. Allí, en su pueblo, el ya exfutbolista contrajo un nuevo matrimonio y fue padre de dos hijos más.

A su antigua esposa tampoco le faltaron motivos de aflicción. Tras contraer segundas nupcias con un empresario norteamericano, cuando ese segundo marido se viera envuelto en un escándalo financiero volvió a separarse. Y aún reincidiría, formando pareja con cierto médico relativamente conocido por su atención a los niños sin recursos.

José Germano de Sales, internacional brasileño y Campeón de Europa, rey efímero y sin corona para la prensa del corazón, falleció el 30 de setiembre de 1998, a los 56 años, víctima de un infarto fulminante mientras trabajaba en su granja.

Casi en paralelo a las vicisitudes de Germano, ya en el olvido Martín Mora y la primera Miss Europa mallorquina, el balón volvió a vestirse de gala para dos futbolistas del Real Madrid. Pirri se casaba con la actriz cinematográfica Sonia Bruno, y su compañero de línea media, el navarro Zoco, con la cantante María Ostiz. María continuó grabando discos, muy bien acogidos por el público, e interviniendo esporádicamente en alguna gala. Sonia Bruno, en cambio, decidió dar por terminada su andadura entre focos, cámaras y platós. Toda la prensa rosa del momento se ocupó de aquellos enlaces o del primer hijo de Sonia y Pirri, cuando nadie pensaba en salvaguardar la identidad de los menores. Uno de aquellos medios afirmó sin rubores, en relación con la actriz: “Ahora, puesto que su marido se gana muy bien la vida, ya podrá dedicarse a sus labores. El cine, en adelante, quedará tan sólo para los domingos”.

A partir de ahí, iban a ser muchos los emparejamientos o enredos de futbolistas con modelos de pasarela, artistas populares, “mises”, cantantes o rostros de la pequeña pantalla. Convertidos en pieza más cotizada que los toreros, un amplio elenco de jugadores iría saltando de la sección de deportes a otra cada vez más amarilla. Sólo veteranos compañeros de profesión, en su amplia mayoría retirados, sabían que años antes sus propias veleidades, incluso las públicas y notorias, quedaron salvaguardadas. Siendo el sexo gran tabú, el sexto mandamiento obsesión de capelos cardenalicios, alzacuellos y sotanas, mal podía tolerar un régimen abrazado a la cruz, determinadas exhibiciones. Máxime cuando propalar hechos ciertos revestía carácter de injuria, si afectaban al buen nombre del interpelado.

“¡Ay, de quién escandalizare! -solía escucharse desde los púlpitos-. Más les valiera atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse a la mar”.

Redonda frase evangélica, muy válida, por ejemplo, en Luarca, Bermeo, Combarro, Cadaqués, Cartagena o Torremolinos, pero de dudoso efecto en Los Monegros, la meseta castellana, Extremadura o Albacete, sin un mal charco en lontananza.

La libertad de expresión, al fin y al cabo, no aparecía en los 10 Mandamientos, ni asomaba entre los 5 de la Santa Madre Iglesia.

Nos encontramos en un año olímpico, 2020. Como todos ya saben, sin embargo, la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha provocado un aplazamiento de los JJOO de Tokio al verano de 2021.

Nos encontramos en un año olímpico, 2020. Como todos ya saben, sin embargo, la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha provocado un aplazamiento de los JJOO de Tokio al verano de 2021.

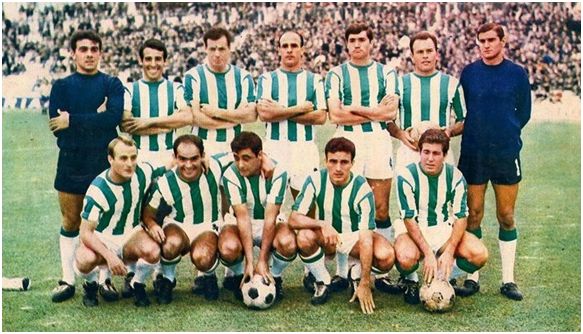

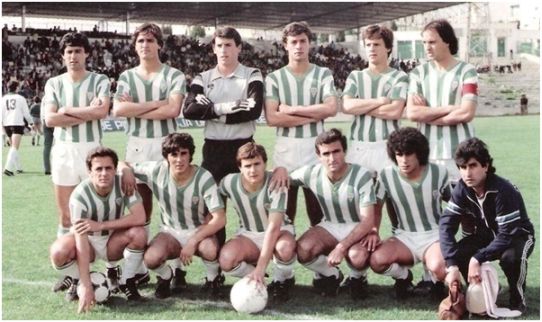

Córdoba Club de Fútbol (Clasificación-33)

Córdoba Club de Fútbol (Clasificación-33)

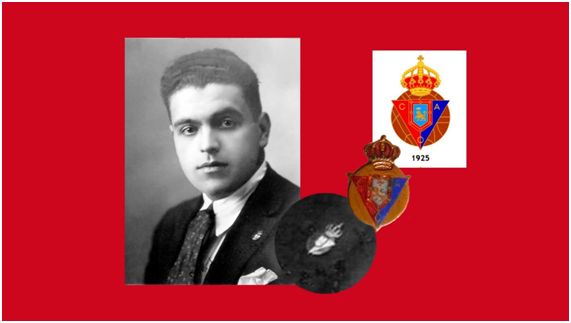

Revista Panenka (febrero de 2020), especial Osasuna, artículo de Félix Monreal sobre la historia club, señala los fusilados del 36 y ¡sorpresa!, a los ya conocidos, añade uno nuevo: Alberto Lamas. Llamamos a Félix, nos dice que aparece en actas del club, va a consultar su archivo y ya nos avisará. Consultamos el Fondo Documental de la Universidad Pública de Navarra que está en la Red: ¿Se trata de Alberto Lorenzo o Alberto Lamas? El padrón municipal de 1935 nos lo aclara: Alberto Dionisio Lorenzo Lamas. Le comentamos a César Layana, trabaja en el Instituto Navarro de la Memoria Histórica, conoce a su familia y nos pone en contacto con Pili Jaurrieta de Obanos. Hablamos con ella, no lo conoció, pero guarda su memoria a través de todo los que le contaba su madre. Además de su testimonio, rastreamos la hemeroteca a ver qué encontramos.

Revista Panenka (febrero de 2020), especial Osasuna, artículo de Félix Monreal sobre la historia club, señala los fusilados del 36 y ¡sorpresa!, a los ya conocidos, añade uno nuevo: Alberto Lamas. Llamamos a Félix, nos dice que aparece en actas del club, va a consultar su archivo y ya nos avisará. Consultamos el Fondo Documental de la Universidad Pública de Navarra que está en la Red: ¿Se trata de Alberto Lorenzo o Alberto Lamas? El padrón municipal de 1935 nos lo aclara: Alberto Dionisio Lorenzo Lamas. Le comentamos a César Layana, trabaja en el Instituto Navarro de la Memoria Histórica, conoce a su familia y nos pone en contacto con Pili Jaurrieta de Obanos. Hablamos con ella, no lo conoció, pero guarda su memoria a través de todo los que le contaba su madre. Además de su testimonio, rastreamos la hemeroteca a ver qué encontramos.