Las siete federaciones españolas de fútbol (IV)

En el mes de abril de 2013 empecé una serie de ocho artículos sobre las siete federaciones españolas de fútbol que por haberse cruzado diversos temas no he podido continuar hasta ahora. Entroncamos pues con la tercera parte publicada en septiembre de 2013 y hablamos hoy de la Real Unión Española de Clubs de Foot-ball.

Como ya venimos diciendo es sorprendente la ignorancia que hasta tiempos muy recientes se ha tenido sobre las federaciones, e incluso sorprende la que algunos siguen manteniendo a pesar de estar entre los interesados en estos temas. En consecuencia no hay otro remedio que empezar primero por decir lo que no es la Unión de Clubs.

En primer lugar, no existió una federación llamada «Unión de Clubs» en 1902. Aunque es una tesis que no tiene ya prácticamente eco, hay quienes todavía de manera contumaz siguen afirmando que Ceferino Rodríguez Avecilla organizó una federación con este nombre con motivo de la Copa del Ayuntamiento de Madrid de 1902 y que habría funcionado hasta 1903; según otros se habría organizado en 1903. Como ya dijimos en nuestra biografía de Avecilla (http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2012/04/biografia-de-ceferino-rodriguez-avecilla/) es imposible que tal federación existiera y que no dejara nota alguna por escrito ni en Los Deportes de Barcelona ni en el Heraldo del Sport de Madrid, y tampoco en ninguna de las tres revistas publicadas por el propio Avecilla: Heraldo del Sport, Mundo Sportivo y Gaceta del Sport. En efecto ninguna prueba hay de esta supuesta federación, por lo que nos permitimos afirmar rotundamente y mientras nadie demuestre lo contrario, que no existió.

En segundo lugar, tampoco existió una Unión de Clubs en 1910. Hasta hace unos años era difícil rastrear esta época, pero tras la publicación completa de la hemeroteca de El Mundo Deportivo parece sorprendente, si no indignante, que haya quienes siguen manteniendo que sí existió. Basta con dedicar unas cuantas horas a la lectura detenida del periódico para entender la verdad de lo que ocurrió.

Todo el mundo sabe, pues así está publicado en todas las historias del Campeonato de España, que en 1910 se jugaron dos campeonatos distintos y que en consecuencia hubo dos campeones; el organizado por la «federación española» (FECF) y el tradicionalmente atribuido a la «unión de clubs». Por cierto que muchas veces el segundo va unido de adjetivos despectivos tales como «rebeldes», «disidentes» o hasta «sediciosos». Estos adjetivos los ha heredado la historiografía de manera absolutamente acrítica asumiendo el criterio de la FECF, y deben ser necesariamente matizados.

La realidad es que en ese 1910 no hubo ninguna Unión de Clubs. Lo ocurrido realmente es que una serie de clubs no reconocieron a la FECF como federación nacional única, y simplemente continuaron celebrando el Campeonato de España de acuerdo con el reglamento vigente. Puesto que la Copa de 1909 la había ganado el Club Ciclista de San Sebastián, al año siguiente organizaría el campeonato la Real Sociedad como continuadora del anterior. Y así ocurrió, con los clubes que no se habían adherido a la FECF: la propia Real Sociedad, el Athletic Club y el Madrid FC.

El argumento concreto era el siguiente: en efecto el art. 20 del reglamento dice que si existiera una federación española esta organizará el Campeonato, pero puesto que la FECF no reúne a todos los clubes españoles, no puede hablarse de federación. En consecuencia, puesto que no hay federación, el Campeonato debe organizarlo el club ganador de la edición anterior.

En septiembre de 1910 finalmente los citados clubes llegaron a un acuerdo y se afiliaron por primera vez a la FECF, a cambio de que esta reconociera la validez del Campeonato de España que ellos habían organizado. En todo caso, y en lo que aquí nos afecta, estos clubes no montaron ninguna federación ni en consecuencia la llamaron Unión de Clubs.

Aclarados esos dos puntos, es momento de decir qué sí es la Real Unión Española de Clubs de Foot-ball. Fundada en San Sebastián el día 12-12-1912, tal y como se lee en las páginas de Vida Sportiva se hizo contra la inoperancia de la FECF; por ejemplo, se decía, España seguía sin haber jugado ningún partido internacional. Sus principales valedores fueron los directivos de la Real Sociedad y el propio presidente del Barcelona, Hans Gamper, quien a su vez lo había sido también de la FECF.

Presidida por Enrique Pardiñas Barreiro, en efecto desde su fundación pretendió mostrar sus diferencias con la FECF. Entre otras y desde luego, la principal fue la organización del primero partido internacional de España, disputado contra Francia el 25-5-1913. Así narraba este partido Félix Martialay en su obra ¡Amberes! Allí nació la furia española:

El encuentro se jugó el 25 de mayo de ese 1913. Arbitró el señor Berraondo, directivo de la Unión Española de Clubs y quien había llevado las gestiones de la contratación del equipo francés.

Jugaron:

UNIÓN ESPAÑOLA: Agustín Eizaguirre (Real Sociedad); Arrate (R. Sociedad), Bello (Irún Sporting); Figueroa (Irún S.), Echevarría (R. Sociedad), Pombo (Real Club Coruña); Angoso (Irún S.), Prada (Auténtico de Pontevedra), Arzuaga (C.D. Bilbao), Elósegui (R. Sociedad), Minondo (R.Sociedad).

LIGA FRANCESA: Chayrigués (Red Star); Massip (Red Star), Gamblin (Red Star); L’Hermithe (C.A. París), Barreau (C.A. Vitry), Pelan (C.A.S.A); Nigli (C.A. Suisse), Petel (C.A. París) Gravier (C.A. París), Fenouillére (Red Star), Lepage (Red Star).

El señor Berraondo, además de arbitrar el encuentro, fue el seleccionador del equipo de la Unión Española de Clubs. Como todos los seleccionadores recibió no pocas críticas por el equipo formado. El centro de tales censuras provenía por no haber contado con Masana y Amechazurra, ambos barcelonistas. Injustas críticas, porque la culpa no había sido del señor Berraondo sino de la Federación Catalana, la oficial, que se negó a que figurara ningún componente del Barcelona, club que, como se sabe, formaba parte de la Football Associació Catalá. No obstante, el Barcelona puso a disposición de la Federación Catalana a los dos jugadores. Ni el club recibió respuesta a su ofrecimiento, ni los jugadores fueron llamados.

Los capitanes de los equipos eran, respectivamente, Barreau y Arzuaga. La gran figura que había atraído al público era el portero francés Chayrigués. Al final del encuentro, había no menor admiración por el joven Agustín Eizaguirre, de 17 años.

El primer tiempo terminó con empate a cero. Las dos delanteras jugaron muy bien, pero fueron superadas por las defensas, anulando cuantos intentos se hicieron por perforar las metas contrarias. Y los pocos disparos que iban hacia la red se encontraban con dos magníficos guardametas. Los mejores de esos primeros 45 minutos.

La segunda parte fue de una emoción tremenda. Ambos equipos iban a por la victoria con un ardor que quizá hubiera asustado a los profesionales de veinte años después. Se jugaba con nobleza, pero una nobleza que no economizaba una fuerza total. Prácticamente saltaban chispas en cada encontronazo.

En el minuto 75, Lepage recibió el balón a cuatro metros de la puerta. Cruzó el balón al otro poste e hizo estéril el plongeon de Eizaguirre. El balón llevaba mucho efecto y aun cuando Eizaguirre lo detuvo, no pudo evitar que se le colara en la red. El gol llegó cuando mejor estaban jugando los españoles.

Un gol que les desmoralizó. El dominio pasó a ser francés. Todo daba la razón a quienes habían cantado que los franceses eran los poseedores de la mejor técnica futbolística de Europa.

Pero cuando faltaban cinco minutos para el final algo pareció suceder en el equipo español. Un especie de súbita fiebre. Un ímpetu soterrado. Como un escalofrío. Como si, de repente, tuvieran la inyección de un motor suplementario. Y todos se echaron hacia adelante con rabia.

El balón iba a trompicones, pero iba. Los franceses se replegaron como asustados. Parecían no explicarse cómo ese equipo mansamente entregado a su gol, replegado conformista y medrosamente, se había transformado en una especie de fiera colérica que les atacaba sin tregua y con una potencia tremenda.

Internada de Angoso por la izquierda. Entra en el área gala. Parece que va a chutar. Chayrigués se sitúa, en un salto, junto a su poste derecho intuyendo hacia allí el tiro del irundarra. Pero Angoso amaga el disparo y cede a Arzuaga que corría a su derecha. El tiro del bilbaíno empalmando el balón según le llegaba, llevó el balón al poste contrario. ¡El empate!. ¡Uno a uno!. Enorme entusiasmo en el público irunés, que recibió con inusitado júbilo y aplausos el gol español.

Pero ya no quedaba tiempo para más… Pese al torrente de balones que caía sobre Chayrigués y que volvía a darle patente de portero excepcional.

El señor Berraondo señaló el final del partido cuando los españoles atacaban desesperadamente la puerta visitante.

El equipo español jugó bien y a ratos muy bien. La figura fue Eizaguirre que admiró a todos con sus extraordinarias paradas. En gran medida gracias a una línea de zagueros sensacional. Arrate no dejó moverse al ala izquierda francesa. Pero no fue nada sobresaliente la actuación de la línea media y de aquí las dificultades de la defensa hispana y la inoperancia de la delantera. La tripleta central falló lo indecible. Sin embargo, los extremos hicieran filigranas y enviaron balones como para que la victoria española hubiera sido clara y quizá abultada. Pero… Eizaguirre, Arrate, Angoso y Minondo fueron los mejores. De los franceses, Chayrigués; hizo un paradón asombroso a un tiro fuerte, raso y colocado de Minondo.

El resultado se consideró como un éxito. Pero tuvo unas consecuencias inesperadas para los unionistas.

Como ya dijimos recientemente la Unión de Clubs fue la primera federación española en obtener el título de Real, el 15-2-1913. Curiosamente también esto se lo negaron contumazmente algunos.

La UECF fue la primera federación pues en organizar un partido internacional y en ser nombrada Real. Eso muestra la fuerza que adquirió rápidamente, como también cabe inducir del hecho de que la FECF aceptara disolverse para fundar la RFEF.

La UECF ha sido muy injustamente tratada por la historiografía del fútbol español, limitada al menos en este punto a copiar lo que de la UECF habían dicho sus enemigos. Pero los hechos demuestran que bien al contrario fue una federación fuerte, pujante y con mucha más iniciativa que la FECF, cuyo principal mérito era simplemente el de ser una federación fundada anteriormente. Pero la antigüedad por sí misma no es ningún mérito, como de forma genial afirmó en cierta ocasión Gustavo Bueno: «cuanto más antigua, más cerca estará del mono».

En este breve artículo no puedo desarrollar con detenimiento los argumentos, pero sí quiero dejar constancia de que mi posición al valorar a la Unión de Clubs es clara: fue la federación española más importante antes de la RFEF. Y el mérito principal lo encuentro en la tergiversada acusación de «disidentes», pues gracias a su «disidencia» de una federación inoperante España consiguió jugar su primer partido internacional. Que fueron disidentes de la FECF, sí, pero bendita disidencia.

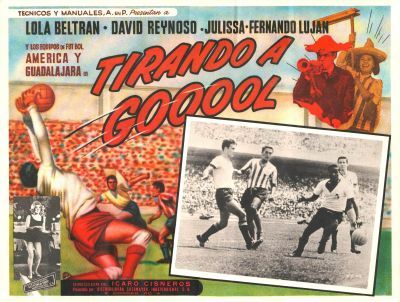

A partir de aquí, todos seguían cada encuentro entre estos dos enemigos y el cine lo aprovechó en una película de 1966 Tirando a gol.

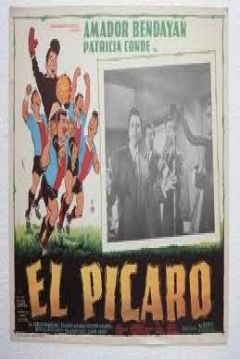

A partir de aquí, todos seguían cada encuentro entre estos dos enemigos y el cine lo aprovechó en una película de 1966 Tirando a gol. En 1967, se estrena El Pícaro. Es la primer historia en donde el protagonista principal es un portero. Éste tenía la virtud de contar con unos guantes mágicos que le ayudaban a detenerlo todo y a conseguir a las muchachas que quisiera. Como cosa curiosa, el personaje principal le fue dado a un actor de nombre Amador Bendayan, nativo del país menos futbolero de América Latina: Venezuela. La película no tuvo mayor éxito y solo se exhibió en un solo cine, el Mariscala.

En 1967, se estrena El Pícaro. Es la primer historia en donde el protagonista principal es un portero. Éste tenía la virtud de contar con unos guantes mágicos que le ayudaban a detenerlo todo y a conseguir a las muchachas que quisiera. Como cosa curiosa, el personaje principal le fue dado a un actor de nombre Amador Bendayan, nativo del país menos futbolero de América Latina: Venezuela. La película no tuvo mayor éxito y solo se exhibió en un solo cine, el Mariscala. En 1970, tras la Copa del Mundo en nuestro país, se estrena México 70.

En 1970, tras la Copa del Mundo en nuestro país, se estrena México 70.