El fútbol, por su capacidad para arrastrar masas y como manifestación social de primer orden, ha sido politizado desde muy lejanos tiempos. ¿Acaso no estuvo presente la política, en los «oriundi» de Mussolini?. ¿No fueron alardes de fuerza los partidos que la Wehrmacht disputó contra agrupaciones de trabajadores, durante la II Guerra Mundial?. La Unión Soviética y sus satélites convirtieron en militares rebajados de actividad a sus futbolistas de elite, y por lo tanto en «amateurs», para acaparar medallas olímpicas. Esos mismos regímenes impidieron la exportación de sus estrellas, primero con carácter absoluto y más tarde en tanto no hubiesen alcanzado una edad asociada al declive físico. La dictadura de Ceausescu amañó sin rubores su propio Campeonato, para que Rumanía tuviese un Balón de Oro. El sátrapa Gaddafi entregó la Federación Libia a uno de sus hijos. En la vecina Portugal, fue sonado el desplante de varios internacionales durante los prolegómenos del amistoso que los enfrentó a España el 30 de enero de 1938, mientras nuestros campos se empapaban de sangre. Acevedo, del Sporting, no estiró los dedos al hacer el saludo fascista. Quaresma, de Os Belenenses, permaneció firme. Simoes y Amaro, del mismo equipo, levantaron los puños y fueron detenidos para sufrir el «hábil» interrogatorio de la policía política…

Por nuestros pagos también se saludó a la romana antes de cada partido, durante la más dura posguerra. Poco antes, mientras nuestros compatriotas morían en las trincheras, se disputó una Liga Mediterránea con mucho más carácter político que deportivo. Diecisiete futbolistas vascos recorrieron Europa y parte de América en una gira propagandístico-deportiva, auspiciada por el gobierno del primer «lehendakari», el antiguo futbolista José Antonio Aguirre. Cuando la ONU sugirió a los países miembros retirar de Madrid a sus embajadores, la gira del San Lorenzo de Almagro fue utilizada no sólo como bálsamo piadoso, sino como hermanamiento con una Argentina ahíta de carne y trigo. El mismo régimen franquista extendió su alfombra roja entre Kubala y el Barcelona, a modo de desagravio con una ciudad condal en rebeldía, tras la subida de los billetes de tranvía. ¡Qué decir del gol de Zarra en Brasil, ante la pérfida Albión!. O del Real Madrid, convertido en apisonadora europea. Y del mismísimo cabezazo de Marcelino, en el estadio Bernabeu, con el que la pecadora Rusia mordería el polvo ante toda Europa, gracias a las cámaras de televisión. El fútbol, en efecto, ha sido utilizado hasta el empacho por las dictaduras.

Pero, ¿sólo por ellas?. Según el escritor Manuel Alegre, en su día vicepresidente del Parlamento portugués, «quizás sea tiempo de reflexionar sobre la irresistible promiscuidad que, en democracia, se verifica entre política y fútbol. La política se sirve del fútbol como nunca, al tiempo que los dirigentes del fútbol también se sirven de la política. Lo que no es bueno para el fútbol ni para la política, y mucho menos para la democracia».

Vienen muy a cuento estas frases, si reparamos en cuanto hicieron algunos de nuestros políticos no con la democracia en abstracto, sino con el fútbol, al socaire del despliegue autonómico. Porque a medida que las autonomías, piedra angular de nuestra transición demócrata, se afianzaban, cuando consideraron cubiertos sus grandes objetivos, acabaron posando miradas golosas sobre el fútbol. Incluso sobre el más destartalado y pobre. El de campos terrizos y apenas 800 espectadores. El de tercera División.

En los albores de la transición, el nuevo mapa político encajaba muy mal con el del fútbol. La Comunidad Autónoma vasca no sólo carecía de Federación, sino que el balompié alavés dependía de la Territorial Guipuzcoana, en tanto Vizcaya iba por libre. Andalucía, Asturias, las islas Baleares, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia y Aragón tenían más suerte, aunque esta última mantuviera en su seno a Soria, provincia castellanoleonesa en el nuevo orden administrativo. La Federación Castellana incluía a Madrid (autonomía provincial), Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara (las cuatro englobadas en Castilla-La Mancha) y Ávila y Segovia (Castilla y León). La murciana englobaba a Murcia (otra autonomía uniprovincial), Albacete (Castilla-La Mancha) y Alicante (Comunidad Valenciana), a excepción de Alcoy, enclave o sector al que los estrategas del cuero llevaban años sumiendo en una especie de limbo. Las islas Canarias estaban divididas en sus dos provincias. La Federación Navarra incluía el territorio navarro (Comunidad Foral) y parte de La Rioja, entonces todavía denominada Logroño. La Federación Valenciana sólo se ocupaba de Castellón, Valencia y la comarca de Alcoy. Y por fin la Federación Oeste, con León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia y Burgos, o sea una especie de Comunidad Castellanoleonesa sin completar. Acomodarse a los nuevos tiempos no fue coser y cantar. Álava, por ejemplo, tuvo que comenzar creando su propia Territorial, adjudicándose Campeonatos Interpueblos o federando a cuadrillas de amigos. A La Rioja parecía faltarle fuelle para caminar sola. Soria, tan conectada a Zaragoza por razones históricas, temió ser vista en su nuevo emplazamiento con cierto desdén. Castilla-La Mancha debía partir desde cero.

Como la época resultó convulsa y los problemas muy serios (ruido de sables, aguda crisis económica, distribución del más bien escaso erario público, negociaciones para acceder al mercado Común Europeo), el fútbol siguió durante algún tiempo su propio camino, sin importunar a nadie. Pero cuando las grandes estrategias parecieron haber cuajado con la solidez del cemento, alguien debió pensar que si las autonomías habían nacido para administrar la sinergia territorial, carecía de sentido no entrar a saco en el mundo del cuero. Y lo hicieron. En algún caso como elefante en cacharrería, entre sal gorda y sainete más propio de los hermanos Álvarez Quintero. Así ocurrió en Murcia, la temporada 1987-88.

Durante ese ejercicio, especialmente a lo largo del verano, el enfrentamiento entre las federaciones Murciana y Española fue constante. Todo ello a raíz de que en Murcia se considerase ilógico que los clubes alicantinos continuaran compitiendo con los murcianos.

Entre las atribuciones de las Comunidades Autónomas se hallaba la de constituir grupos de 3ª División con clubes de su ámbito, por más que una asamblea del fútbol español hubiese acordado mantener las cosas como estaban. Armados con «su» razón, el 30 de junio de 1987 los directivos de Federación Murciana acordaron la composición de una Tercera estrictamente autonómica en el ejercicio venidero. Para ello ascenderían los equipos clasificados entre el 7º y 15º puesto de la Territorial Preferente en la recién finalizada campaña. A Cehegín, Algar, La Manga, Cabezo de Torres, Jumilla, Caravaca, Calasparra, Mazarrón y Bullense, parecía haberles tocado la lotería, y creyéndose en 3ª comenzaron a componer sus plantillas. Desde la Federación Española, sin embargo, se exigió que el fútbol de bronce continuara como estaba. Jesús Zamora, presidente de la Murciana, quién sabe si aplaudido desde algún despacho político, se reafirmó en su primera decisión. La respuesta de Madrid no pudo ser más directa: Ahí están los calendarios de 3ª; con clubes alicantinos incrustados en Murcia.

No queriendo ser menos, la Federación Murciana también sorteó el calendario de «su 3ª División», con fecha de inicio el 30 de agosto. Las entidades alicantinas implicadas recibieron el correspondiente aviso desde la Española: si no comparecían en los lugares y fechas señalados por Madrid, el primer partido se consideraría perdido por 3-0. Y de conformidad con el Reglamento de Competición, una segunda espantada acarreaba la descalificación. Los días fueron pasando y a cuatro jornadas del inicio ningún club sabía a qué carta quedarse.

El martes 25 de agosto, José Luis Moraga, vicepresidente de la Federación Murciana, propuso que los 10 equipos alicantinos disputasen una liga entre ellos, mientras los 20 murcianos hacían otro tanto. Al final, los respectivos campeones se enfrentarían a doble partido para determinar cuál de ellos se encaramaba a 2ªB. Pero la Federación Española se mantuvo en sus trece. El miércoles 26, todos los clubes de 3ª fueron convocados a asamblea en el hotel Hispano, de Murcia. Los nervios estaban a flor de piel, las posturas muy encontradas, y en medio de un escándalo mayúsculo hubo quienes acabaron desembocando en el insulto personal. Todo porque el vicepresidente de la Murciana, José Luis Moraga, y su asesor jurídico, confesaron no existía posibilidad legal de enfrentarse a Madrid. Cualquier radicalismo, según se les había advertido, podía significar cinco años de suspensión.

La chapuza había sido enorme. El presidente del modestísimo Algar indicó que algún directivo de la Murciana debería acompañarle hasta su pueblo para explicar que no eran de 3ª División a tres días del gran debut. «¿Quién me acompaña a quitar los carteles del calendario murciano?», instó. Por su parte, los clubes con plaza garantizada en 3ª, reprochaban el lío en que contra toda lógica les habían zambullido. A la hora de votar una resolución, Beniel, La Unión, Olímpico de Totana, Águilas, Yeclano, Naval de Cartagena y Santomera, se decantaron por competir con el calendario de la Española. Torre Pacheco, Torreagüera e Imperial de Murcia prefirieron abstenerse. Sólo La Alberca mostró su solidaridad, alineándose con los equipos murcianos ascendidos a espaldas de la Federación Española. Respecto a éstos, hubo amplia discrepancia. Para algunos, no debían participar en la votación. Al fin y al cabo, su derecho a militar en 3ª no provenía de los campos de fútbol, sino de un despacho ahora muy cuestionado. Como el acuerdo resultaba inviable, se propuso convocar otra reunión para el jueves 27, luego aplazada hasta el viernes 28.

Ese viernes, a 48 horas de iniciarse el Campeonato, acordaron constituir un grupo autonómico murciano formado por los 9 equipos clasificados desde el puesto 7º hasta el decimoquinto en la categoría Regional Preferente. No es que se hubiera reducido el número de participantes en la categoría, sino que se creaba una nueva, denominada Tercera División Autonómica, que a efectos federativos de Madrid seguiría equivaliendo a Regional.

Disparate pluscuamperfecto, porque los componentes de esa nueva categoría volverían a ser equipos de Preferente al concluir la temporada, toda vez que esa Tercera Autonómica iba a desaparecer. Para conformar un grupo estable, se ascendió también al Jabalí Nuevo, ocupante del puesto 16 en la Preferente de 1986-87. Y como la Liga iba a ser muy corta, a partir de su conclusión, el 10 de enero de 1988, los mismos equipos y mediante idéntico sistema de todos contra todos, llenarían el calendario con un recién creado I Trofeo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El ganador del mismo se embolsaría 2 millones de ptas.

Aún se recuerda en Murcia la raquítica asistencia a los partidos de ambas competiciones. Los clubes no sacaban ni para pagar el arbitraje, conforme se desprende de las 4.000 ptas. recaudadas por el Jumilla al recibir al Bullense, a falta de otro partido para finiquitar el Trofeo Comunidad Autónoma. Baste indicar que el presupuesto jumillano esa temporada alcanzaba los 9 millones de ptas.

Sobre escándalo y disparate, una buena porción de ruina.

La temporada 1988-89, es decir la siguiente, 9 de aquellos 10 clubes volvieron a verse las caras en la Territorial Murciana. Sólo La Manga, como primer clasificado, pudo subir a 3ª. El resto, en bancarrota económica, tuvieron que tragarse sueños, promesas y amargura.

Años más tarde, la Tercera División Murciana lograría hacerse realidad. Todas las Autonomías tuvieron su 3ª. Desde las más extensas, como Andalucía (allí hay dos grupos) hasta la más minúscula. Incluso La Rioja, pese a su escaso número de habitantes, a lo esquelético de su fútbol, y luego de varios años compartiendo grupo con Navarra.

La política, como se ve, también exigió su porción de fútbol en democracia. Y a veces lo hizo a la brava, sin diálogo, aligerando a entidades muy débiles de su escaso patrimonio y, lo que es peor, pisoteando la ilusión de muchos anónimos seguidores.

Quizás algún día los políticos escarben votos ocupándose de cuestiones más serias.

![]()

![]()

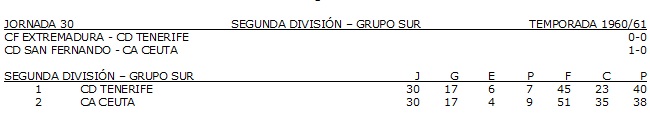

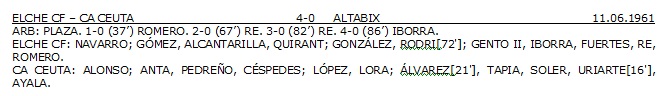

Sí hay que precisar que el Atlético Ceuta era el heredero directo del Atlético Tetuán, club hispano-marroquí que llegó a jugar una temporada en la Primera División.

Sí hay que precisar que el Atlético Ceuta era el heredero directo del Atlético Tetuán, club hispano-marroquí que llegó a jugar una temporada en la Primera División.