Los primeros pasos del futbol femenino en España

El fútbol femenino tan sólo en contadas ocasiones ha merecido la atención de los medios informativos nacionales, pero en esta temporada cumple cuarenta años desde que se iniciaron las primeras manifestaciones serias de esta disciplina. Hasta entonces raras veces se había podido contemplar a algún grupo de chicas pelotear en espacios públicos con un balón en los pies y si lo hacían no estaban exentas de recibir algún comentario despectivo con respecto a su pretendida feminidad. Con ciertos matices no era éste un caso aislado en España ya que la misma Foot-ball Asociation no se decidió a reconocer la rama femenina del fútbol hasta el año 1969 como consecuencia del incesante crecimiento registrado a partir del Mundial de Inglaterra. Dos años después la UEFA encargó a sus asociados la gestión y el fomento de esta disciplina, hecho que se consolidó en los siguientes años.

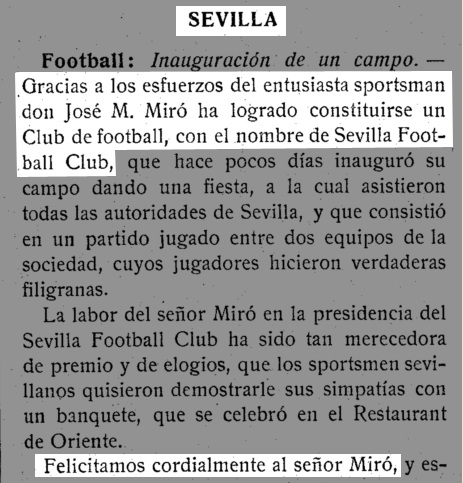

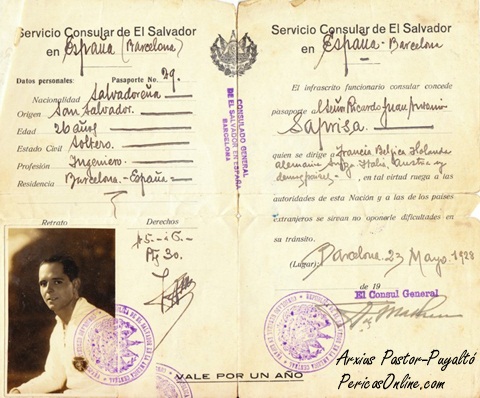

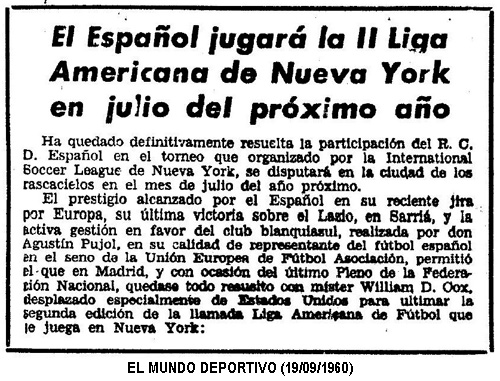

Quizás sea la primera referencia sobre el fútbol femenino en España la que aparece en las páginas de El Mundo Deportivo dando cuenta del partido que se jugó en Barcelona el 31 de mayo de 1914. Bajo el epígrafe «Las niñas futbolísticas» la crónica incluye ciertos adjetivos que denotan el paso de los años: Anteayer, en el campo del «Español», jugóse el primer partido de fútbol entre representantes del sexo débil, que en dicho día se parangonaron con el fuerte. Este partido, cuyos beneficios se destinaban a favor de la Federación Femenina contra la Tuberculosis, era, por su naturaleza, esperado con cierta espectación, siendo presenciado por un público regular y por el capitán general de la región, que acudió con su bella hija Carmen. Las jugadoras estuvieron a la altura que les correspondía, notándose en el comienzo del encuentro bastante azoramiento, que fue desapareciendo hacia el final, en el que, el bando «Giralda», que lucía jersey rojo, consiguió apuntarse dos goals por uno que en la primera mitad, entró el «Montserrat», que lo ostentaba blanco. Esta primera actuación de la mujer en el viril fútbol, no nos satisfizo, no sólo por su poco aspecto sportivo, sino que también porque a las descendientes de la madre Eva, les obliga a adoptar tan poco adecuadas como inestéticas posiciones, que eliminan la gracia femenil. Unos días después se repitió el partido y la publicación comentó: El jueves último, en el campo del «Español» y ante escasa concurrencia, celebraron el segundo partido de balompié los equipos femeninos «Giralda y Montserrat», empatando a un goal. Por segunda vez las niñas futbolistas no convencieron a las personas amantes de lo bello, en todos sus aspectos.

Durante los años de posguerra la presencia femenina en el deporte español fue escasa y dependiente de las actividades sociales promovidas por estamentos políticos como el Frente de Juventudes, la Sección Femenina de Falange Española, o la Organización Juvenil Española. Poco a poco la mujer logró desatarse del seno hogareño y demostró sus innatas cualidades en cualquier ámbito, respondiendo de forma rotunda a la llamada de su propia evolución, incorporándose a diversas disciplinas deportivas, sobre todo colectivas como baloncesto, voleibol o balonmano, incluso como vínculo de reunión social. Pero el fútbol siempre estuvo desplegado y relacionado al universo masculino sin que a nadie se le ocurriera pensar que podría extenderse también entre las mujeres, más allá de alguna presencia puntual en eventos de fiesta mayor o festivales deportivos de carácter benéfico. Toda salida de la norma podría sufrir alguna cortapisa, tanto de sus propios congéneres como de los masculinos.

El fútbol femenino siguió su trayectoria anónima sin merecer ni siquiera la indiferencia de la sociedad. Fue en la segunda mitad de los años sesenta, con la revolución juvenil y progresista y los cambios sociales que la sucedieron cuando el fenómeno experimentó una repentina efervescencia, contagiado por lo que sucedía en otros países tanto de Europa como de Sudamérica. España pretendió estar a la altura de los demás, pero infinidad de obstáculos fueron puestos en el camino, y una vez más tuvo que ser la iniciativa individual la que logró sacar adelante.

Hacia finales de 1970 comenzaron a surgir los primeros clubs y el Sizam Paloma de Madrid, fundado el 16 de octubre fue uno de los pioneros. Su presentación el 8 de diciembre en el campo del Boetticher de Villaverde fue todo un acontecimiento al que acudieron unos seis mil espectadores, ganando su partido contra el Mercacredit, otro equipo de la localidad por 5-1. Al decir de las crónicas la auténtica heroína del choque fue Conchi Sánchez, un portento a la que apodaban «Amancio» autora de los cinco goles de su equipo, que dejó a los espectadores boquiabiertos. Ese mismo día en Murcia se jugó otro partido entre un equipo universitario y las representantes de un establecimiento comercial que tuvo como árbitro al malogrado Emilio Guruceta.

Posteriormente apareció el Racing de Valencia, con fecha de 10 de diciembre, llevado de la mano de Francisco Jiménez Velasco. La Peña Femenina Barcelona, fue la primera que contó con el apoyo de uno de los «grandes», el presidente azulgrana Agustín Montal, que acogió esta disciplina en el seno del club el 1 de enero de 1971 y tuvo por entrenador a Antonio Ramallets. Y al día siguiente se fundó el Polideportivo Fuengirola, gracias al apoyo del ex jugador sevillista Ángel Castillo. Estos tres equipos y el Sizam madrileño (que poco después cambió de nombre a Cultural Femenino debido a una escisión), compitieron en el Trofeo Fuengirola, el primer campeonato femenino oficioso jugado en España. Una liguilla a doble partido que se disputó entre el 24 de enero y el 28 de febrero de 1971 ganado por el representante malagueño.

Este auge futbolístico tuvo en Catalunya una mayor repercusión ya que contó con el apoyo de algunos clubs profesionales y de la Federación Catalana con su presidente Pablo Porta. Unos días antes de constituirse la Peña Femenina Barcelona, dentro de la campaña benéfica navideña de una emisora de radio y como prólogo a un amistoso con el CSKA de Sofía, el club azulgrana ofreció en el Camp Nou un partidillo entre una selección de Barcelona y el Centelles, que no convenció al numeroso publico que asistió a la matinal.

Tampoco resultó convincente el show organizado por el presidente del Rayo Vallecano, Pedro Roiz Cossío, que aprovechó la coyuntura para concertar dos partidos de fútbol femenino entre artistas de cine, teatro y revista. Lo más granado de la farándula hispana, como Carmela y Lola Flores, La Polaca, Paquita Rico, Marujita Díaz, Rocío Jurado, Encarnita Polo, etc. se dieron cita en Vallecas bajo los nombres de «Folklóricas y Finolis» para ofrecer una parodia más propia de una pista circense que de un campo de fútbol. La farsa, supuestamente benéfica y presentada como «el primer partido oficial de fútbol femenino jugado en Madrid», batió récords de recaudación, fue interpretada por personajes que percibieron 20.000 pesetas y que a propósito o no sirvió para desprestigiar un fenómeno que intentaba su implantación con grandes esfuerzos y escasas ayudas. El «espectáculo» se repitió unas semanas después en el Sánchez Pizjuán de Sevilla, sin merecer mayor comentario.

Mucho más exitosa resultó la experiencia que por esas mismas fechas se preparó en Barcelona. Por iniciativa de Montserrat Fabregat, el patrocinio la marca comercial de aperitivos Pernod y la emisora Radio Reloj de Radio España, se organizó el primer torneo cuadrangular de Catalunya «Copa Pernod» con la participación de los cuatro equipos más representativos, el FC Barcelona con su Peña Femenina, el RCD Español entrenado por el ex jugador Julián Arcas, el Atlètic Sabadell, dirigido por Guarch Jimeno y la UE San Andrés con Patrocinio Ramón «Patro» de entrenador. Excepto el equipo barcelonista, los demás fueron creados para la competición mediante convocatoria radiofónica, presentándose en total de 312 jugadoras aspirantes, siendo los entrenadores respectivos quienes seleccionaron a veinte por cada club para formar sus correspondientes plantillas. La organización ofrecía premios para los cuatro clubs participantes y a la mejor jugadora del torneo, designada por la votación de los asistentes, un viaje a Londres para presenciar la próxima final de la Copa de Europa.

El domingo 21 de marzo se jugaron las semifinales en Sarriá en partidos de sesenta minutos. En primer lugar contendieron los equipos del Español y Sabadell ganando las anfitrionas por 2 a 1, y a continuación el Barcelona se impuso al San Andrés por 1-0. Una semana después, en el marco incomparable del Camp Nou, y ante más de 30.000 espectadores se disputó primero el partido para el tercer y cuarto puesto, con victoria andresense por 2-1 sobre el Sabadell, y posteriormente la final que ganó el Español al Barcelona por idéntico tanteo. El público disfrutó de la matinal y salió encantado por el espectáculo que ofrecieron estas pioneras del fútbol que no debía diferir mucho, salvando las distancias, del que se jugaba medio siglo antes.

El éxito alcanzado en este torneo y el interés inmediato que suscitó, movió a los organizadores y sus patrocinadores a emprender una nueva aventura, poniendo en marcha el I Campeonato Regional de Catalunya de Fútbol Femenino al cual se inscribieron catorce equipos. Fue una competición de liga a doble vuelta que se inició el 8 de mayo de 1971 y finalizó el 5 de marzo siguiente, con tres meses de paréntesis veraniego. La lucha mantuvo interés hasta la jornada final con un duelo constante entre Español y Vic, resuelto a favor de las españolistas gracias al goal-average y el empate del Vic en Manresa en la última jornada. Ambos equipos totalizaron 45 puntos y a continuación quedaron el Atlètic Sabadell con 41, Barcelona 40, San Andreu 39, Banyoles y Manresa 25, Industria del Taxi 22, Lleida, Mataró y La Salle Premiá 19, Badalona 13, Vilanova 9, y San Cugat 3 puntos.

Los gastos originados por la competición fueron cuantiosos (unos dos millones de pesetas) principalmente para dar cobertura de ella en la prensa deportiva, que realizó un preciso seguimiento. Hubo también algunas irregularidades y el torneo fue un éxito a medias, porque no se llenaron los estadios y ello hizo amainar el espectáculo, pero las chicas que compitieron se entregaron totalmente. La jugadora del Vic, Caracuel, fue la máxima goleadora.

Mientras tanto el fútbol femenino intentaba organizarse en el ámbito institucional. El 5 de mayo de 1971 se reunieron en el hotel Claridge de Madrid los presidentes de trece clubs, representando a más de cuarenta, de diversos puntos de España. El objetivo de la reunión fue la constitución del Consejo Nacional del Fútbol Femenino, que agrupaba a todos los clubes allí representados. El acto fue reproducido por el diario Marca en estos términos:

En un hotel de Madrid, se celebró ayer una reunión de presidentes de equipos femeninos de fútbol a escala nacional. De resaltes de la misma fue designado el Comité Organizador del Fútbol Femenino que por votación de los representantes de los equipos quedó compuesto de la siguiente manera: presidente, Javier Jiménez (Valencia CF); vicepresidente, Julián Esteban Lillo (Madrid Cultural Femenino); secretario, Miguel Ángel Rubio Roiz (Brujas de Madrid); Tesorero, Manuel Carlón (Sizam de Madrid). Como vocales fueron nombrados, José Mérida (Fuengirola) y Miguel Yuste (Racing de Valencia).

A continuación se hizo una total planificación del fútbol femenino nacional que será presentada al Pleno de la Federación Española de Fútbol en el próximo mes de junio. Según palabras del recién nombrado presidente del Consejo organizador, parece ser que los contactos preliminares son optimistas, lo que pudiera suponer que a partir del próximo junio el fútbol femenino quedará integrado en la Federación Española.

A pesar de los buenos augurios de los dirigentes de la nueva organización el tema del fútbol femenino no fue tratado en la Asamblea y el presidente de la Federación, José Luis Pérez Payá, manifestó de antemano que era un asunto que no les atañía, posiblemente mal aconsejado por algunos clubs que se mostraban reacios a abordarlo. No obstante, el informe de la UEFA recomendando su fomento y gestión, provocó ciertas controversias entre los dirigentes de los clubs, y aunque la Federación prometió ayuda económica, ésta nunca llegó. El fútbol femenino tendría que seguir sobreviviendo gracias a la iniciativa privada y a voluntad de algunos estamentos menos intransigentes.

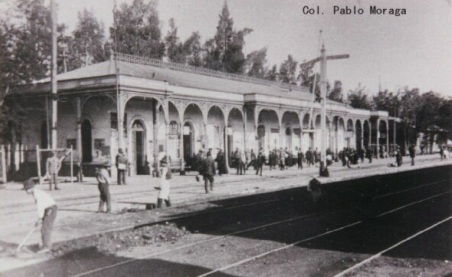

Pese a todo, el fútbol femenino también vivió su primera experiencia internacional. Fue el 21 de febrero de 1971 en el campo de la Condomina de Murcia con motivo de un enfrentamiento entre las selecciones de España y Portugal que acabó con empate a tres goles, después de que las españolas fueran con ventaja de 3-1 ante un rival más experimentado, de mayor envergadura física y bastante marrullero. Cabe consignar las alineaciones de este partido que por parte española fueron: Kubalita; Virginia II, García, Herrero; Feijoo, Angelines; Vázquez, Virginia I, Cruz, Conchi y Laura. Por la selección portuguesa: Dores; Mari José, Amelia, Piedad; Calado, Lila; Ana Maria, Julia, Nini, Lina y Ana Santos. Marcaron los goles Laura, Conchi y Cruz, por parte española, y Ana Santos, Nini de penalti y Ana Maria por parte lusa.

Lo lamentable del caso, que viene a refrendar lo expuesto anteriormente, fue la negativa para que el encuentro se jugase, primero por parte de la Sección Femenina, y posteriormente por el presidente del Colegio arbitral murciano. Debido a ello el partido comenzó con cierto retraso por desacuerdo entre los organizadores, y el árbitro Sánchez Ramos, tuvo que actuar en chándal al no poder utilizar su uniforme habitual por no tener el beneplácito de sus dirigentes. Una lamentable campaña de desprestigio que redundó en la asistencia de público, con sólo tres mil aficionados en el recinto pimentonero.

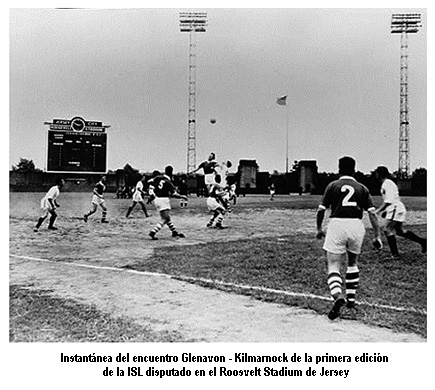

Poco después España volvió a tener otra prueba internacional ante Italia cayendo por un rotundo 8-1 en el Comunale de Turín. Y todavía pudo haber tenido un destacado protagonismo si no se hubiera dado la espalda a la propuesta de la Federación Internacional Europea de Fútbol Femenino. Tras un primer Mundial oficioso disputado en la ciudad italiana de Turín en 1970, y otro en México al año siguiente, España, que había sido invitada a participar, fue designada por el Congreso Mundial del Fútbol Femenino para organizar el tercer evento de este tipo en 1972. Pero la negativa de la Federación Española y el silencio posterior a las cartas enviadas, diluyeron el ambicioso proyecto.

A mediados de 1971 las divergencias comenzaron a aflorar entre los clubs que integraban el Consejo Nacional Organizador, que acabó por disolverse a principio de 1972. Tras su último Congreso surgió un equipo que en los siguientes años sería el más representativo del fútbol nacional: el Olímpico de Villaverde, fusión del Mercacredit y otro equipo madrileño. En las vísperas navideñas de 1971 desapareció el Valencia Femenino, ante la negativa del presidente Julio de Miguel de acogerlo en el seno del Valencia CF, y unas semanas después también desapareció el Racing de Valencia, para alumbrar de la fusión de ambos el Marcol Lanas Aragón. Ángel Castillo, que trabajó denodadamente por el Polideportivo Fuengirola, decidió abandonar y con ello desapareció el club, y también hubo que lamentar la ausencia del Sizam, diezmado por el paso de sus jugadoras al Madrid Cultural Femenino. A pesar de estos contratiempos y la falta de ayudas que fueron apagando tan encomiables estímulos, siempre se mantuvieron tímidos rescoldos localizados que permitieron su continuidad. Aparecieron en otros puntos de nuestra geografía el Galicia Gaiteira, el Sondika, CD Blanes, Isla Cristina de Huelva y otros muchos. Era una renovación beneficiosa y en junio de 1972 volvió a fundarse un Consejo, ahora de la mano de José Manuel Martínez y Rafael Ruiz Muga, que volvería a la lucha para conseguir su objetivo.

En noviembre de 1980 se logró el reconocimiento oficial de la Real Federación Española, pero aún hoy en día, a pesar de la existencia de dos competiciones de ámbito nacional donde intervienen equipos semiprofesionales, no se contempla la existencia de licencias profesionales para las mujeres. El origen de la discriminación se halla en los estatutos federativos, donde se excluye expresamente al fútbol femenino de esta posibilidad. Por cierto, aquel portento que maravilló a los aficionados en el campo del Boetticher conocida como Conchi Amancio, tras su paso por el Madrid Cultural Deportivo y Olímpico de Villaverde, recaló en equipo italiano Gamma-3 de Padua, que pagó una buena cantidad por sus servicios y se convirtió en la primera jugadora española exportada… y profesional.

Estos fueron a grandes rasgos los primeros balbuceos del fútbol femenino en España nacidos de la propia iniciativa, con entusiasmo, mucho sacrificio, pundonor y sin dinero. Si había grandes problemas económicos para los equipos de Primera y Segunda división, habrá que imaginar los que surgieron con este incipiente auge. Fue deficitario para todos los arriesgados que decidieron formar un equipo femenino, pero paradójicamente se multiplicaron de forma extraordinaria en todo el territorio nacional, llegando a contabilizarse unos trescientos. Todavía deberían pasar varios años hasta conseguir el reconocimiento oficial de la Federación Española de Fútbol, el inicio de las competiciones de ámbito nacional y el primer partido internacional oficialmente reconocido que disputó España, precisamente contra Portugal en La Guardia el 5 de febrero de 1983. Pero lo anterior, aunque no fuera oficial y posiblemente siempre quedará obviado del palmarés, también tenía su mérito y merece ser conocido. Vaya como homenaje para todas aquellas abnegadas pioneras de un fenómeno que, cuarenta años después, he podido revivir.