La victoria en la Eurocopa de 2008 volvió a sacar a la palestra el tópico de la «furia española» entre los medios de comunicación patrios. El comentario generalizado era el de que el combinado nacional por fin había dejado de lado la furia para centrarse en el toque, la calidad técnica; en definitiva: el buen trato del balón. Este nuevo estilo de juego, bautizado como el tiqui-taca por el tristemente desaparecido Andrés Montes en sus comentarios a través de La Sexta, se mantuvo en el equipo español pese al cambio de seleccionador y con él se obtuvo el triunfo en la última Copa del Mundo. Los aficionados, acostumbrados a sufrir decepción tras decepción en cada torneo internacional, asistimos con una mezcla de gozo e incredulidad a la actuación de nuestro once representativo, por fin en la cima del orbe futbolístico.

Tras la victoria en el Mundial nuestro antiguo apelativo apenas salió a colación en la prensa salvo en los medios extranjeros, quienes, por otra parte, venían siendo los únicos que usaban dicha denominación para referirse al cuadro hispano. La verdad es que el sambenito de la furia, nacido en los JJOO de Amberes de 1920, ha acompañado a nuestra Selección a lo largo de la historia y, como todo buen tópico, nacido de la casualidad, tiene mucho de mito y poco de realidad.

Fue en los periódicos belgas donde primero se calificó de esta manera el juego del equipo nacional, en referencia al saqueo de Amberes por parte de soldados de los tercios de Flandes en noviembre de 1576, durante la Guerra de los Ochenta Años. La quiebra de la Hacienda real de Felipe II impedía hacer frente a los pagos de las unidades del ejército, lo que provocaba continuos robos y asaltos a la población local por parte de éstos. De hecho, ya en julio se había producido el Motín de Alost, donde 1.600 soldados habían tomado la ciudad. La situación llegó a tal extremo que el Consejo de Estado, integrado por delegados de las quince provincias hasta entonces leales a la corona (que abarcaban los territorios actuales de Bélgica, Luxemburgo, norte de Francia y la mayor parte de Holanda), autorizó a los ciudadanos a armarse para expulsar a los españoles. Los insurrectos entraron en Amberes el tres de noviembre (con la connivencia de los gobernadores de la villa) y tomaron posiciones con el fin de asaltar el castillo, defendido por una guarnición muy inferior en número. Pero los amotinados de Alost, informados del ataque, viajaron durante la noche y se sumaron a los defensores junto a otras tropas de refresco. Pese a su desventaja numérica los soldados se hicieron con el control de la ciudad haciendo huir a los asaltantes y procedieron al pillaje de la misma, pasando a cuchillo a sus habitantes. A la crueldad y la destrucción reinantes durante los siguientes tres días de ira se las conoce desde entonces por aquellos lares como la Furia Española.

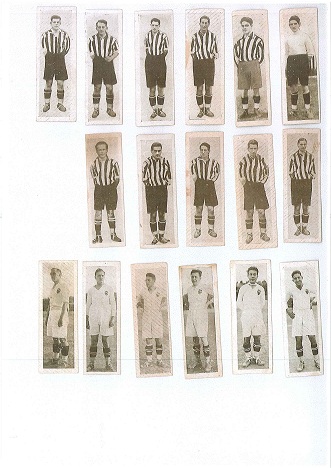

En el ámbito deportivo, el detonante fue la remontada lograda por los pupilos de Berraondo frente al equipo sueco (1-2) en el primer encuentro eliminatorio por la medalla de plata de aquellos VII Juegos. Fue un partido bronco, violento de principio a fin, en medio de un ambiente infernal, decididamente favorable a los escandinavos. El ímpetu de los Belauste y compañía fue bien descrito por Manolo de Castro «Hándicap», en sus crónicas sobre dicho evento, y la frase de «a mí el pelotón Sabino, que los arrollo» forma parte indeleble de la leyenda forjada en torno al primer éxito del fútbol español.

Hándicap, a la sazón redactor de El Faro de Vigo, fue testigo de excepción de la actuación de los nuestros. Acudió a los Juegos como asesor del comité seleccionador y tuvo su parte de protagonismo en la gesta balompédica, pues llegó a actuar como juez de línea en el choque en cuestión (barriendo para casa, según propia confesión, para equilibrar las decisiones del linesman opuesto, sueco, que hacía lo propio con los suyos). A su regreso a España escribiría sus impresiones en el libro Las gestas españolas en la Olimpíada de Amberes, tras observar el escaso rigor y las inexactitudes que se habían vertido en las reseñas que de aquellos partidos se habían publicado en nuestro país, pero antes daría cuenta de la actuación del combinado nacional a través de las páginas del semanario Madrid-Sport. Sus conclusiones acerca del fútbol practicado por nuestros internacionales y sus oponentes en aquellos Juegos, recogidas en el libro de Bernardo de Salazar, La Selección a través de sus crónicas, resultan reveladoras:

«(…) El team español, que fue el que más partidos jugó, ha sido también el único que marcó goal al campeón del mundo.

Fue además la nación que exhibió más modalidades de juego: desde el juego duro y fogoso o de furia, que le llevaba a obtener los goals por medio del asalto a la meta, hasta el juego reposado y de combinación precisa, que le proporcionaba el éxito seguro.

El triunfo español en el foot-ball olímpico, en el que fracasó el pase corto para presentarnos como más eficaz y decisivo el pase largo con cambios de juego (nuestra principal característica), lo ha sido en una Olimpiada, por la que desfiló el poderío del foot-ball sajón y escandinavo, la técnica checoeslovaca, el juego ideal de los belgas y el elegante de los holandeses, así como el entusiasmo de Italia, Egipto, Francia y Luxemburgo, y la modestia de Yugoslavia y Grecia. (…)».

De sus palabras se desprende que no fue sólo furia lo que puso sobre el tapete el conjunto nacional para lograr dicho subcampeonato.

Para poner en su contexto aquella hazaña y el mito creado, exponemos el siguiente comentario de Pepe Balón publicado en El Mundo Deportivo años más tarde, concretamente el 22 de diciembre de 1924 como prefacio a la crónica del España-Austria celebrado días antes en el estadio de Las Corts.

«Cuando allá por el mes de septiembre del año 1920 nuestros futbolistas volvieron a nuestra patria, cargados de laureles ganados en buena lid en los campos de fútbol belgas, en ocasión del torneo futbolístico mundial, que con motivo de la séptima olimpiada se había celebrado, pudimos considerar que nuestra entrada al concierto mundial deportivo era ya una cosa definitiva.

En el Stadium de Amberes, la energía de un hombre, la voluntad de un capitán, el entusiasmo de unos cuantos y la fe en la victoria de todos crearon lo que al correr de los tiempos vinimos en llamar «furia española». Porque señores, la furia española, por más que la llevemos nosotros en suspensión, mezclada con la sangre de nuestras venas y corriendo por nuestro cuerpo al unísono con todos los venenos y todas las virtudes ancestrales, necesita para manifestarse de un estimulante, de un reactivo.

El estimulante, el reactivo, constituyólo en Amberes, la decisión y la firme voluntad de hacer del que siempre ha sido modelo de deportistas y espejo de caballeros; hemos nombrado a José Mari Belauste.

El notable medio centro del equipo nacional hispano, dio, en el momento preciso, con el medio de que sus hombres, en declarada inferioridad física y técnica, sacaran del fondo de su ser, del más recóndito rincón de su alma, las fuerzas necesarias para arrancar una victoria que amenazaba con escaparse; que parecía haber ya abandonado a los bravos defensores del león hispano.

El esfuerzo fue de todos, los laureles deben ser entre todos equitativamente repartidos, pero la iniciativa, la idea salvadora, esta fue de uno sólo, del que en justicia puede ser apellidado el creador de la furia española. (…)».

Conviene apuntar que, en aquellos tiempos, el juego desplegado por los equipos de la península estaba muy condicionado por el clima y el terreno. Así, se diferenciaba claramente el juego norteño, practicado sobre campos de hierba, a menudo embarrados, donde se empleaba un fútbol rápido, directo, buscando las alas y los centros al área, y el juego técnico, denominado científico, del Sur, más lento y preciosista, celebrado generalmente sobre campos de tierra, secos y duros. Estilos que se han ido difuminando con el paso del tiempo, las mejoras técnicas (apenas hay barro en los campos de hoy), la invasión de jugadores foráneos, … pero que aún en la actualidad mantienen algunos de sus rasgos distintivos. En el centro y levante peninsular se amalgamaban ambos estilos dando lugar a múltiples variantes. ¿Y la Selección? Pues el combinado nacional jugaba cada encuentro en función de los once elegidos. Esto, que parece una perogrullada, no lo es tanto. Con el fin de homogeneizar las líneas (recuérdese que se utilizaba el Sistema Piramidal, el 2-3-5) se tendía a alinear a elementos afines en cada una de ellas, llegando a acoplar a jugadores de un mismo equipo, o al menos de similar estilo futbolístico (oséase, zona geográfica), por línea. Con ello se procuraba una mayor cohesión al juego del conjunto que, desafortunadamente, no siempre se conseguía. Pero eso, sí, el fútbol que la Selección intentaba desplegar era siempre vistoso, intentando mover el balón con criterio, dejando patente el gusto por la estética que caracterizaba a los principales equipos de la nación..

Por ello, muy pronto la furia como concepto encontró detractores, recibiendo duras críticas, como se pone de manifiesto en la siguiente reseña de El Mundo Deportivo, firmada por J.T.F., aparecida el 27 de septiembre de 1925:

«(…) El ejemplo de España es, a este respecto elocuente, La irregularidad de sus actuaciones en los matchs internacionales no puede menos que mantener la duda en cada match nuevo que se presenta. No nos referimos ya a los resultados imprevistos que pueda provocar la clásica y sobada «furia». La «furia» es ya un tema en descenso, de puro conocido y asimilado por todos y si en los Juegos de Amberes pudo dar su resultado por sorpresa; en el momento actual no creemos que el empuje ciego y casi brutal que dio el tono de la «furia española» en 1920, pueda dar lugar a victoria alguna, ante cualquier adversario de mediana consistencia técnica y anímica.

Afortunadamente el fútbol español ha progresado bastante y nuestros jugadores de altas cualidades individuales, de habilidad – que no excluye el coraje, pero no ciego, sino consciente – tienen perfecta capacidad para construir un juego más depurado y eficaz que el que nos valió el segundo puesto en la Olimpiada belga.

El fútbol español es ya, sin duda, un fútbol de clase. (…)»

En efecto, frente a los acérrimos defensores de la furia como esencia del juego español, concepto que asociaban íntimamente a la improvisación, al arranque individual en momentos de adversidad, capaz de arrastrar al resto de jugadores, de devolverles la fe en la victoria; y que era glosado como un rasgo diferenciador, propio del temperamento y carácter hispanos; una mayoría de cronistas futbolísticos niegan las supuestas virtudes de este sistema, y no dudan en adjetivar como arcaico, como tosco, el fútbol que no destaque por la precisión en los pases, la colocación, el desmarque y el chut bien dirigido. Un partido en el que los jugadores pierdan la posición, abandonen el juego en común, se dediquen a correr tras la pelota sin ton ni son y se descuelguen en batallas individuales (que solían terminar provocando incidentes las más de las veces), es automáticamente catalogado como el típico estilo de la furia y criticado sin piedad, negándole los más mínimos valores futbolísticos.

Jacinto Miquelarena, director del diario deportivo Excelsior de Bilbao, una de las plumas del sport más afiladas de preguerra, se manifestaba abiertamente en contra de la «furia» como exponente característico del fútbol español, y de la Selección en particular, en un contundente artículo reproducido en diversos medios del norte de la península. El texto, en este caso, se ha extraído del diario gijonés La Prensa del 25 de junio de 1929.

CONTRA LA FURIA ESPAÑOLA

«(…) ¿Qué es la furia española? Al parecer es una técnica especial que se adquiere con inyecciones de sangre de leopardo. Se sacan a un campo a once muchachos valientes; se les dice: «Acordaos de Amberes». Hay que arrollarlos. Adelante la «furia española». Y se gana por corazón. No hace falta sino conseguir que los jugadores se sientan flamencos. Como medida de precaución se les puede también ofrecer algún dinero… si ganan.

La furia española… es ganar. Cuando la furia española pierde, no ha sido furia española.

Hace poco leíamos que la furia española es rapidez, intuición de juego, velocidad y temple en el pase, remates fulminantes… Si es así, confesamos que hemos vivido engañados desde hace tiempo. Porque nosotros creíamos que esto, todo esto, es nada más que football. Buen football.

Por fortuna, la furia española no es para el football español sino un tópico ya insoportable, del que nadie hace caso. Las gentes que mueven el tinglado nacional se preocupan de buscar los mejores jugadores, los más finos y los más serenos, y no los más furiosos. Si se ha ganado a Inglaterra no ha sido por avalancha, sino por calidad de juego. No hay la menor cantidad de furia en Goiburu, en Padrón, en Yurrita, en Lazcano, en Marculeta, en Prast, etc. El equipo nacional todavía sería mejor y más brillante y más sportivo, si Rubio pudiera prescindir de algunas violencias innecesarias.

Creer que los partidos se pueden ganar por corazón, si no existe como base una brillante técnica fundamental, es negar todas las calidades del sport.

Aquella furia española de Amberes fue el magnífico arrojo circunstancial de Belauste, su potencia atlética, en un match que se llevaba a estacazo limpio. No se podía jugar y había que arrollarlo todo.

Pero nada se hubiera hecho en definitiva en aquella VII Olimpiada sin la clase excepcional de sus jugadores. Repitamos, por ejemplo, la línea delantera: Pagaza, Félix Sesúmaga, Patricio, Pichichi y Acedo… Sin insistir en el comentario.

Con el espectro de la furia española se fue a la Olimpiada de París, y por demasiada furia se perdió lamentablemente.

Este año «hemos» jugado al football de una manera brillante. Las victorias han ido adornadas, como una banderilla, con juego de clase. Y esto importa tanto como las victorias mismas.

Porque, como ganar, se ganó también en aquella excursión realizada por Viena y Budapest. Y, sin embargo, hasta los mismos jugadores españoles volvieron avergonzados de lo que había ocurrido a orillas del Danubio…

¡Y de su furia española!»

Así las cosas, los defensores de la furia, arrinconados por una mayoría de la crítica, no perdían oportunidad de hacerse notar cuando el equipo nacional hacía gala de su proverbial capacidad combativa; ya fuera porque se lograse una hazaña notable, un hecho excepcional, bien porque el partido en cuestión se deslizase por los límites del reglamento, siendo necesario recurrir a argumentos más allá de lo estrictamente futbolísticos para equilibrar la contienda. Ambas circunstancias se dieron cita en la llamada «Batalla de Florencia» de la Copa del Mundo de 1934, que para muchos resultó, además del resurgimiento de la furia, la demostración palpable de sus teorías. Así se expresaba Juan Deportista en la edición de ABC del 1 de junio de ese año, tras el primero de los choques celebrados frente a la squadra azzurra de Vittorio Pozzo.

¡FURIA ESPAÑOLA!

«No importa que no hayan vencido.

.Es lo mismo que estén participando en el torneo mundial sin la preparación y el entrenamiento debidos.

Da igual que un público exaltado haya coaccionado constantemente a los rojos.

Hasta ha resultado inútil la parcialidad de un árbitro decidido a evitar el triunfo de los mejores, porque los mejores eran los españoles.

Todo, incluso la posible derrota que al fin conseguirán tantos elementos coaligados a costa de la selección hispana, importa poco; cuando se ha logrado plenamente un objetivo: rescatar ante la opinión universal, y en las más adversas condiciones, la propia elevada personalidad puesta en tela de juicio por políticos internacionales del fútbol y aventureros nacionales pescadores a río revuelto.

En el deporte, como en tantas otras actividades, España tiene un motivo peculiar; y pues que el reglamento del maravilloso juego lo autoriza, supo crear una fórmula, un signo propio, que cuando se presentó ante el mundo victoriosamente se llamó la «furia española».

De entonces a acá -Amberes, año 1920- han sobrado expertos y técnicos, que no solamente negaron valor a aquella impetuosidad heroicamente fundida, sino que tildaron de disparate la pretensión de inclinar todo el fútbol español por cauces análogos. Y para que pareciera que los detractores tenían alguna razón llegaron los descalabros de París (1924) y Ámsterdam (1928).

Ahora tendrán que inclinarse ante la evidencia, que es la prueba palpable conquistada en ataques como asaltos desesperados frente a las selecciones del Brasil e Italia. La selección española, sin esa trabazón sólida que da el entrenamiento de conjunto, sin esa armadura consistente que depende de una estrecha organización, se ha presentado en Génova, primero, y en Florencia, después, y ha sido capaz de improvisarlo todo bajo el signo impresionante de la «furia española».

Improvisaciones, siempre maravillosas y emocionantes improvisaciones, de las que sólo son capaces en el mundo futbolístico los héroes de la «furia española»».

También aquí, como en Amberes, la furia tuvo su símbolo, representado en la figura de Jacinto Quincoces, quien resultaría elegido además integrante del once ideal del torneo.

Poco más tarde la verdadera furia española se desató sobre nuestra patria y la sangre se derramó por todo el territorio nacional, en el frente y en la retaguardia, en cada trinchera, en cada cuneta, frente a cada tapia. Como toda furia que se precie, la nuestra no se aplaca con facilidad, y así, los vencedores siguieron regando la tierra que pisamos con sangre de los vencidos hasta bien entrada la década siguiente.

Tras la contienda, con el país en plena reconstrucción, el fútbol hacía lo propio, siguiendo la misma senda marcada por sus antecesores, y así lo manifestaba Ramón Melcón en las páginas del diario Marca el 1 de enero de 1943, en un artículo en el que valoraba el juego cada vez más afiligranado de los equipos españoles, donde abundaban las jugadas precisas y espectaculares, siendo moneda común la vistosidad, la alegría y, en definitiva, la brillantez del fútbol desplegado, aunque no faltaba su censura para la falta de acometividad ante la puerta rival, la menor facilidad para el disparo de las líneas delanteras, la falta de mordiente, en suma, de los conjuntos nacionales:

«(…) Por bien de nuestro fútbol, del que tenemos que oponer a las selecciones de otros países en esos partidos internacionales que son como el barómetro de la potencia deportiva de un país, convendría que todos procurásemos dar algo más de importancia a lo que debe ser ápice de la labor de un buen conjunto: el tiro a gol, que, junto con el acoso constante al portero, otra de las virtudes desaparecidas dentro de esa confusión de estilos al uso, fue, es y será la base del tradicional juego español, de lo que se dio en llamar impropiamente furia española, porque el entusiasmo y el espíritu combativo de nuestros primeros representantes ante el mundo sorprendieron a los extraños que tuvieron la suerte de contemplarlos en aquellas épicas e imborrables jornadas de Bruselas y Amberes, y no les dio ocasión para, cegados por aquella ráfaga de ardor y decisión, prestar atención a las excelencias de la técnica y la escuela de nuestros representantes. Aquella furia no era más que el exponente de un alma y un coraje que, salvo excepciones cada vez más raras, no suelen aparecer por nuestros campos de juego. (…)»

Pero, pese a que mantenía su estilo definido, no cabía duda de que el fútbol español, tras la durísima posguerra y el aislamiento internacional, se había estancado. Continuaba jugando el arcaico 2-3-5 y sus parámetros tácticos, e incluso técnicos, estaban muy alejados de las principales selecciones del mundo, sobre todo de aquellas naciones que se habían visto menos afectadas por la II Guerra Mundial. La gira que el San Lorenzo de Almagro realizó por nuestro país en enero de 1947 supuso el aldabonazo definitivo para que España introdujera la WM. La victoria que el conjunto argentino obtuvo sobre el combinado nacional en el Metropolitano (1-6), en partido preparatorio para la confrontación con Portugal un mes más tarde, puso de manifiesto la necesidad de realizar reformas urgentes en el fútbol nacional. Así iniciaba su crónica el director de El Mundo Deportivo, José Luis Lasplazas:

«Hace veinticinco años aproximadamente que sigo de cerca los pasos del fútbol español. Y le he visto, unas veces, maravillosamente, otras, en tardes menos afortunadas. Pero por encima de los tanteos favorables o adversos logrados por nuestros combinados nacionales o equipos de clubs ante grupos extranjeros, siempre hallé algo, que aún en las más desgraciadas jornadas levantaba el ánimo, y hacía entrever mejores horizontes. A veces una jugada, un rasgo individual…

En este cuarto de siglo jamás había recogido una impresión tan deprimente sobre el fútbol español, como la que esta tarde ha dado el juego del equipo que puso en línea Hernández Coronado (…)».

Para terminar glosando el juego argentino de la siguiente manera:

«(…) Y así, sin enemigos, ¡qué locura la de su gambeteo! Pocas veces he visto un campo de fútbol tan semejante en ambiente a una plaza de toros, como en esta ocasión. Olés, palmas, pañuelos flameando, la grada jaleando continuamente esos arabescos, esos trenzados, esas infiltraciones hasta la misma línea de gol en las que son maestros los bonaerenses. Pocas veces aquel tópico de que sólo hubo un equipo en el campo habrá llegado tan cerca de la realidad como hoy. (…)».

La posterior derrota contra el cuadro luso, terminaría de precipitar los hechos.

Qué diferente la crónica del mismo Lasplazas dos años y medio, y nueve partidos oficiales después, con nuevo seleccionador y, sobre todo esquema táctico, cuando las medidas modernizadoras comenzaron a dar su fruto. He aquí sus palabras tras la victoria sobre Irlanda en Dublín (1-4):

«(…) Hoy, a mi modo de ver, se ha cerrado un paréntesis y se ha iniciado un nuevo período para nuestro fútbol internacional. Ha quedado atrás la época de las vacilaciones y de las polémicas tácticas. Se ha rejuvenecido el cuadro, y se han fortalecido sus posibilidades no sólo dándole un sistema táctico, sino también trabajando para hallar esta flexibilidad que permite a la WM ser convertida, no sólo en un juego de defensa, sino también en una táctica de ataque.

Hoy saltaron a Dalymount Park once hombres con la gloriosa camiseta de España golpeándoles el pecho, provistos del innato brío y combatividad de nuestras representaciones, pero también sabiendo cómo aprovechar estas excepcionales condiciones, adaptándolas a una manera racional de jugar. Ganaron no sólo porque pusieron una enorme fe y entusiasmo, sino, también, porque tienen clase, y porque de esa clase supieron hacer una fuerza homogénea, compenetrada, la auténtica fuerza de un equipo (…)».

El cuadro de Guillermo Eizaguirre conseguiría la mejor clasificación española en un Mundial durante el siglo XX. El cuarto puesto logrado en Brasil no fue la premonición de futuros éxitos inmediatos, como muchos esperaban, muy al contrario, supuso una anécdota heroica, como antes lo había sido Amberes, en el devenir del combinado nacional. Si acaso lo novedoso era que la furia, siempre presente en las hazañas de nuestra Selección, quedaba sometida a la actuación de conjunto, y pasaba de ser actor principal a secundario de lujo. Así lo narraba Antonio Valencia en Marca el 4 de julio tras la victoria sobre la Pérfida Albión:

«(…) Los ingleses tropezaron en este Torneo primeramente con la sorpresa frente a los Estados Unidos, y después, contra algo superior a la simple furia española, que es la inspiración, o intuición, o flexibilidad mental española. Y por eso los ingleses han perdido sus últimos partidos contra lo que su fútbol perfecto no puede prever: el azar que Dios reparte o la inspiración que concede para que una táctica también perfecta se ponga de puntillas y lo aventaje todo.

España -insisto- jugó el más maravilloso partido que recuerdo. Pero maravilloso técnicamente, en que la furia, el empeño y el coraje sólo fueron soldados de filas ante la napoleónica estrategia defensiva a la que sirvieron a la perfección. Se dispuso, con bendito acierto, que el marcaje fuese exacto, y así se cumplió. Se dispuso también que los interiores apoyasen alternativamente el sistema defensivo que comenzaba en los medios volantes, y el mayor acierto coronó este empeño (…)».

Asumidas las novedades tácticas, las variaciones en torno al nuevo esquema pasaron a conferir al juego una mayor complejidad, con lo que el papel de los entrenadores cobraba cada vez mayor importancia. No faltó quienes vieran en todo ello el fin definitivo de la furia, como hizo Rafael Martínez Gandía en su columna de los domingos en Marca el 21 de diciembre de 1952:

«El fútbol nuestro sigue todavía cobrando alguna pequeña renta a cuenta de aquella furia española que surgió en Amberes y que se mantuvo hasta que llegaron las pizarras y la WM, en su obstinado intento de convertir esta juego en una ciencia exacta.

Aún se habla, sobre todo por ahí fuera, de la furia española, como sí, efectivamente, aquel estilo de Amberes perdurara. Sin embargo, esto de ahora, comparado con aquello, es un enfadillo de nada.

El último representante de la furia española es, probablemente, Zarra, en quien se juntan la voluntad, el ímpetu, el coraje y el amor propio. Lo cierto es que este tipo de jugador está en trance de extinción. La WM ha sido, según creemos, el factor desintegrante de la furia española.

Para nosotros, que nos resistimos desesperadamente a ser técnicos, la WM no es una táctica, como se pretende, sino dos letras muy feas. Una táctica verdadera era la furia. Esta táctica estaba llena de técnica, pero nadie parece haberlo advertido, como nadie ha advertido que hoy los jugadores tienen menisco y antes no.

En realidad, no hay más que una táctica en el fútbol, y todo lo demás que andan inventando y poniéndole números y variantes, no son más que nomenclaturas que no sirven para nada. Esta táctica es la de atacar, cuando se puede, y la de defenderse cuando avanza el enemigo. Cuantos más ataquen más probabilidades habrá de marcar gol, y cuantos más defiendan, menos. Está bien claro (…)

(…) No creemos en el fútbol matemático, ni en que forzosamente haya que poner un interior en punta y otro retrasado, sino en un fútbol en el que el cerebro no excluya el corazón.

Un equipo de fútbol debe ser, según estimamos, como un acordeón, que se estira y se encoge según conviene. La furia española tenía eso, pero como ahora se propende a jugar los partidos de antemano en la pizarra, aunque luego en el campo nunca salen como en la pizarra, a ver quién es el técnico que le pone furia a una tiza.

¿Quién?».

Cabe señalar que la entrada en vigor de las novedades tácticas había coincidido prácticamente en el tiempo con la apertura de fronteras a los jugadores extranjeros, que pronto empezaron a poblar, entre nacionalizados y oriundos, las alineaciones de los principales equipos del país, excepción hecha del Athletic Club. Sólo fue cuestión de tiempo que los mejores alcanzaran las mieles de la internacionalidad con la camiseta española. Sin embargo, y al contrario que en sus respectivos equipos, la llegada de los ases foráneos no trajo consigo los triunfos soñados por aficionados y dirigentes para la Selección. Incluso llegó a haber quien contemplase su nutrida presencia en el combinado nacional como una desnaturalización de nuestro fútbol, falto de la casta y el coraje propios, es decir de la tradicional furia.

Tampoco sería justo olvidar que en el desempeño de nuestro once representativo influyeron factores externos, con poca o nula relación con el deporte, que complicaron cuando no impidieron las posibilidades de éxito (el supuesto telegrama de la FIFA que advertía de la alineación de Kubala en el desempate frente a Turquía de cara el Mundial de 1954; la negativa gubernamental a que los soviéticos jugaran su partido eliminatorio dentro del territorio nacional en 1960, que supuso la eliminación en la I Eurocopa); también que la diosa fortuna empezó a serle esquiva en momentos trascendentales (el propio partido frente a Turquía y el posterior sorteo que nos privó de acudir a Suiza en 1954; el empate a dos ante el conjunto helvético que nos cerró las puertas de Suecia 1958), sin hablar de los arbitrajes, que iniciaban una historia sin fin de errores, que terminaban dando al traste con las aspiraciones del equipo español (encuentro frente a Brasil en el Mundial 62).

Y justo cuando la FIFA cambia la normativa para que los futbolistas que ya hayan jugado para un país no puedan actuar en las filas de otro, y se vuelve al producto nacional, la Selección logra el primer triunfo de su historia. Frente a la misma U.R.S.S. a la que cuatro años antes se le había impedido la entrada (ahora no hay inconveniente, quizá por aquello de los 25 años de Paz), se logra una hazaña en la que apenas hay rastro de la furia. Así se plasmaba en El Mundo Deportivo la «gran victoria del fútbol español»:

«¡Se le pudo al coloso del Este!

Y España conquistó, en tarde triunfal, la más preciada de todas cuantas victorias llegara a alcanzar en su largo historial dentro del campo internacional.

¡Campeones continentales! ¡Campeones de Europa!

Algo, quizá, con lo que no se pudo llegar a soñar siquiera pocos años ha, en razón de la irregular actuación de nuestro once nacional, pero que, desde ayer, ya es una viva realidad.

Una realidad que hará, sin duda alguna, que se vuelva a considerar y a temer a la Selección Española, como en aquellos años pretéritos de Amberes en 1920, y de los campeonatos mundiales jugados en Italia en 1934 e incluso podría recordarse otra más reciente, la brillante actuación de hace catorce años en Río de Janeiro.

Se le pudo al coloso del Este, al hasta ayer primer campeón continental. Y se le pudo con las mismas armas que nos hacían temer por la suerte de los nuestros: la de la resistencia física. Y otras más: brío y técnica.

Y es que el triunfo nacional llegó precisamente cuando se había temido que nuestro «momento» podía haber pasado y empezaría a contar el de los rusos.

Una jugada sencilla en su elaboración, pero trascendental en sus efectos, nos iba a dar la victoria y el título de campeones continentales. El trenzado Rivilla, Suárez, Pereda terminaba con pase matemático a la cabeza de Marcelino para que éste marcara el gol histórico…

Con este gol, España se ponía a la cabecera del fútbol europeo, derribando de su firme pedestal a la selección rusa, que tenía anotado el más alto porcentaje de victorias como tal y que había barrido literalmente de las canchas, con su fútbol fuerte, rápido y de gran técnica, a las escuadras de mayor solera del continente, para dar con aquel gol mayor gloria y legítimo orgullo a nuestro fútbol en especial y al deporte español.

Con este sensacional triunfo, estimamos que se cierra una época de nuestro fútbol, que ha sido pródiga en dudas y vacilaciones y hemos de tener la más fundada esperanza en que se abrirá otra, en la cual se sabrá hacer honor a este título tan maravillosamente conquistado frente al que se había dado a considerar como «rodillo» incontenible».

Pese a este lógico anhelo, como sabemos, el destino no nos reservaba precisamente un futuro esperanzador. De hecho, el fútbol español entró en una especie de páramo en el ámbito internacional al que no fue ajena la Selección. Uno de los motivos fue, sin ningún género de dudas, el nuevo cierre de fronteras decretado a partir de la temporada 1964-65, que según todas las fuentes, empobreció notablemente el nivel del juego practicado en nuestro país. Y no es que el número de extranjeros disminuyese notablemente, ya que siguieron llegando como oriundos, ciertos o declarados, pero eran contados los jugadores de calidad que recalaban en las filas de los conjuntos españoles. Lo cierto es que el combinado nacional todavía se clasificó para el Mundial de Inglaterra donde, como en Chile, se volvió para casa en su mejor partido, y llegó a disputar los Cuartos de Final de la Eurocopa 68 para después verse inmerso en una época de oscuridad. Eliminado en las fases clasificatorias de México 1970 y Bélgica 72, se cayó en el desempate frente a Yugoslavia de cara al Mundial de 1974 en Alemania Federal (ya con las fronteras definitivamente abiertas, merced a la insistencia barcelonista y el trabajo detectivesco de Miquel Roca Junyent). Ante el potente cuadro teutón se jugaron dos notables encuentros en los Cuartos de Final de la Eurocopa de 1976, que no bastaron para doblegar a los germanos, antes de acudir a las fases finales de Argentina 78 e Italia 80, donde se realizó un mediocre papel, si bien, sobre todo en el europeo, los hombres de Kubala no tuvieron la menor fortuna.

El fracaso del Mundial 82 bien puede considerarse el final de este periodo desdichado, en el que la furia había sido prácticamente desterrada de nuestro vocabulario, al menos en el terreno futbolístico. Aunque siempre había algún que otro despistado que continuaba haciendo la consabida pregunta de: «¿Practica usted el tradicional estilo de la furia?», a las nuevas incorporaciones de los equipos, que era tanto como inquirir si el recién llegado sabría poner toda la carne en el asador llegado el caso.

Y eso que durante estos años la Selección hubo de afrontar encuentros a cara de perro, auténticas finales, generalmente para lograr su clasificación «in extremis» para los Mundiales. Pero, para entonces, el término estaba tan desgastado que eran los rivales quienes recurrían a la furia. Recordemos, por ejemplo, el desempate frente a la República de Irlanda disputado en París (0-1) el 10 de noviembre de 1965 que el diario Marca tituló «Clasificados por los pelos y a la bayoneta», donde Nemesio Fernández Cuesta escribía:

«(…) Indudablemente la selección irlandesa ha debido jugar su mejor encuentro. Se jugaba mucho en el envite y puso entusiasmo. La furia tenía esta vez tréboles y camisas verdes. Ni en Dublín, ni en Sevilla, jugaron así. Y, los nuestros, tampoco. (…)».

Algo que refrendaba Gilera en el ABC:

«(…) Hermoso partido de desempate, disputado a todo tren, con las virtudes y defectos de esta clase de terceros partidos de una eliminatoria para un mundial, donde los irlandeses querrían estar, como era lógico. Por eso, más importante que el juego ha sido esta vez el carácter, la «furia» irlandesa, furia verde a la que han opuesto nuestros hombres todo el buen juego posible, pues nuestra condición futbolística actual es más técnica que temperamental, a excepción de un Zoco que dentro del «once» es el más clásico representante de nuestra leyenda. (…)».

Aunque, cierto es, no faltaran momentos en los que el nervio español salía de nuevo a relucir aunque sólo fuera como pura cuestión de supervivencia. Como en aquel partido celebrado en el pequeño Maracaná de Belgrado, donde nuestros internacionales tuvieron que hacer frente a la inusitada violencia del cuadro yugoslavo, saliendo con bien de la encerrona. Así lo reflejaba El Mundo Deportivo bajo el expresivo epígrafe de «Se ganó una guerra»:

«El excitante y apasionante choque de Belgrado, el partido de vida o muerte para los dos contendientes, se saldó con un magnifico triunfo de España en un ambiente casi de guerra, dada la desesperación de los balcánicos por conseguir por las malas artes lo que no podían obtener con su juego. Si otras veces se ha censurado a nuestra Selección, en esta oportunidad hay que quitarse el sombrero por su furia, sangre fría -frente a todas las provocaciones-, entereza y oportunismo, pese a que a los 14 m. se tuviese que retirar lesionado, el hombre-eje del equipo: Pirri.(…)».

No obstante, si hubo un encuentro que de verdad hizo recordar el mito fue el arrollador triunfo sobre Malta, cimentado en una segunda mitad asombrosa donde al coraje le acompañó el acierto de nuestros jugadores. ABC lo sacaba a colación en el titular:

«12-1. Volvió la furia española en un memorable partido que nos clasifica para París».

Por su parte, Juan A. Calvo lo expresaba de la siguiente manera en El Mundo Deportivo:

«Esto debe comenzar con un «OLÉ»como una casa, sí señores. Es la única palabra capaz de sintetizar y reflejar lo que el aficionado español y cualquier espectador imparcial del partido, sintió hacia la actuación española y su proeza de clasificarse para la fase final de la Eurocopa cuando menos podía esperarse. Para ello han tenido que establecerse dos récords históricos: que Malta lograra su primer gol oficial fuera de su campo en este torneo y que España consiguiera una goleada sin precedentes en la Copa de Europa de Naciones. Uno añadiría un tercero: que el «duende sevillano» de esta fría noche de diciembre nos devolviera la imagen de un equipo nacional a la vieja usanza, con toda esa «garra española» que parecía olvidada en la noche de los tiempos. (…)».

Todavía el equipo de Miguel Muñoz daría otras noches de gloria, ya en la fase final de la Eurocopa. La más recordada, sin duda, el épico triunfo ante Alemania Federal, con aquel testarazo de Maceda que nos llevaba en volandas a la semifinal del torneo. José María Lorente lo explicaba así en Marca:

«(…) Un gol como una catedral es lo que ha sido ese remate oportuno, certero, preciso, hermoso, valiente y mortal de un tal Maceda, saguntino y del Sporting, que es como ser dos veces legionario. A falta de un minuto, cuando ya no hay tiempo para levantar el partido, cuando sólo quedan segundos para mascar la derrota y hay que arriar el orgullo ante una escuadra que es así, irregular, original, abúlica, valiente, tesonera, apática, artista y desangelada, pero que en un minuto de inspiración, como Curro Romero, se mete a la afición en el bolsillo. (…)».

Tras un gran partido frente a Dinamarca, resuelto en los lanzamientos desde el punto de penalti, España jugó su segunda final continental, veinte años después, pero no pudo revalidar el título europeo. Nuevamente, la fatalidad hizo de las suyas, esta vez en la figura de Arconada, nuestro mejor hombre en el torneo junto a Maceda, y le llevó a encajar un tanto inexplicable tras golpe franco directo de Platini, que si en la mayoría de las ocasiones resultaba mortal de necesidad, en ésta su disparo no ofrecía mayor dificultad. Pese a todo, se alcanzó el subcampeonato de forma brillante, aunque, cuando se pierde, esto no suponga mucho consuelo.

Desde entonces hasta ahora la historia es bien conocida. La Selección ha ido ganando solvencia y prestigio internacional, sin faltar a una sola cita importante (con la excepción de la Eurocopa ’92), pero sin lograr avanzar más allá de los Cuartos de Final en ningún torneo, por más que el fútbol desplegado fuera de calidad. Quizá la vez que más cerca estuvimos, por juego y brillantez, fuera la del Mundial mexicano. Curiosamente, fue una de las últimas oportunidades en la que nuestra antigua denominación gozó de cierto eco en los medios, aunque fuera aprovechando un hecho coyuntural, como se explica en la crónica de Alfredo Relaño en El País del 23 de junio de 1986, tras nuestra despedida del certamen:

«España cayó ante Bélgica en la azarosa y difícil prueba de los lanzamientos desde el punto de penalti, pero se va dejando un buen sabor de su participación en el Mundial. La Selección de Muñoz terminó el tiempo reglamentario y la prórroga con empate ante un equipo técnicamente inferior porque consintió que éste manejara el partido y que lo llevara por los caminos deseados por él. Alcanzó la igualada en una impresionante demostración de furia, que justifica largamente la denominación con que es conocido aquí, en México, nuestro conjunto nacional: La Furia Roja. El encuentro tuvo vibración e intensidad, pero en el curso del mismo España marcó mucho un defecto: la precipitación en las jugadas de ataque. Bélgica jugó siempre a la contra, sin arriesgar (…)».

Es probable que la última vez que la furia llegase a las portadas y titulares de los periódicos españoles fuera con ocasión de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Algunos, llevados de la euforia, no dudaron en calificar nuestra medalla de oro como el mayor éxito del equipo nacional tras el europeo de 1964, sin percatarse de que no se trataba de la selección absoluta. Andrés Astruells iniciaba la reseña en El Mundo Deportivo de la siguiente manera:

«Fue un remate a romper. Conectado con toda la rabia y convicción del mundo para ganar una de las medallas de oro más brillantes y sorprendentes de estos Juegos. Del fútbol olímpico sólo se hablaba como tema de controversia y de la selección pocos esperaban algo bueno pocos días antes de alzarse el telón. Pero en el Camp Nou se vivió la paradoja más grande. El fútbol fue capaz de concitar 95.000 aficionados y convertir el estadio del Barça en una fiesta de multitudes mientras que el equipo español ganaba la medalla de oro con el corazón de los deportistas de antes, luchando hasta el último segundo para hacer posible la anhelada victoria.

En el momento quizá más mercantilizado del balompié mundial, la furia ha vuelto a vestirse de rojo y la joven escuadra de Vicente Miera sacó todo el pundonor del mundo para subir a lo más alto del podio.

Havelange se perdió posiblemente la final olímpica más vibrante, reñida y disputada de muchísimos años.

Sobre el campo no valieron conceptos técnicos y la superioridad fue por rachas pero españoles y polacos se batieron como leones para acabar redondeando un espectáculo que, especialmente en el segundo tiempo, resultó un plato fuerte futbolístico de primer orden (…)».

Entre los «fiascos» recientes de nuestra Selección, merecen un cierto reconocimiento el sólido equipo de Javier Clemente en Estados Unidos 1994, con el famoso codazo de Tassotti a Luis Enrique en el encuentro definitivo contra Italia, y su continuación en el europeo de Inglaterra 1996, donde caímos de manera injusta frente al anfitrión, en la tanda de penaltis, tras un gol mal anulado y sendos penaltis escamoteados por el trencilla de turno. Y también el conjunto entrenado por José Antonio Camacho, que obtuvo el quinto puesto en el Mundial asiático, eliminado a la par entre el colegiado egipcio Al-Ghandour y la correosa Corea del Sur de Hiddink.

Después le llegaría el turno a Luis Aragonés, con el que el equipo desplegó un juego interesante durante la Copa del Mundo de 2006, sólo para caer en los Octavos ante Zidane y compañía, a quienes nuestra prensa había jubilado antes de tiempo.

El Sabio de Hortaleza resistió entonces el embate de los medios, quienes se lanzaron a la yugular del técnico por su negativa a dimitir, tal y como había manifestado que haría si no conseguía llevar al equipo nacional a semifinales. Sentenció a Raúl, futbolista que había marcado una época gloriosa en el fútbol nacional, a quien ya no consideraba en condiciones de rendir en la Selección, e inició las pruebas con el 4-1-4-1 y mayoría de bajitos, con resultado positivo. El 13 de octubre de 2007 se venció a Dinamarca en Aarhus (1-3) y, posteriormente, se logró otro contundente triunfo frente a Suecia en el Bernabéu (3-0), encarrilando la clasificación. Después cayeron Francia e Italia en partidos de preparación, antes del europeo de Alemania.

¿Pero cómo un entrenador con especial aprecio por el contragolpe se convirtió en el inventor del tiqui-taca, el actual estilo de nuestra Selección?

Para contestar a esa pregunta es preciso retroceder hasta 1988, cuando el presidente del F.C. Barcelona, Josep Lluis Núñez, presentaba a Johan Cruyff como nuevo entrenador de la entidad. El holandés, uno de los máximos exponentes del fútbol total durante los años setenta, no sólo sería el creador del Dream Team, uno de los mejores equipos españoles de la historia, máximo exponente del toque y la circulación del balón como fundamento del juego, sino que su acusada personalidad llegaría a cambiar la filosofía del club, poniendo los cimientos para que a día de hoy el conjunto azulgrana sea considerado el mejor del mundo, con un once integrado casi exclusivamente por jugadores procedentes de La Masía, la cantera barcelonista.

El propio Cruyff explicaba su filosofía de juego en el libro Mis futbolistas y yo (1993), escrito en colaboración con Miguel Rico, de la siguiente manera:

«Nuestra vocación, como filosofía de equipo, es ofensiva. Todo el mundo sabe que nuestra obsesión es atacar porque, una vez más, mientras nosotros tengamos la pelota los contrarios no podrán ni hacernos gol ni crearnos el más mínimo peligro. Parece una estupidez pero es algo obvio que debemos tener muy en cuenta».

Alfredo Relaño profundizaba en el juego azulgrana bajo mandato del holandés en el capítulo titulado «El ataque implacable» del libro Entrenadores. Un poder inestable (1997):

«Contra lo que mandan los cánones, según los cuales el equipo se arma desde la defensa, Cruyff lo organiza desde el ataque. Las prioridades son ofensivas y recupera el viejo principio de que la mejor defensa es un buen ataque.

¿Y el medio campo? Tiene dos tareas: control y posesión del balón por un lado, y buena colocación y presión para prevenir la salida del contrario por el otro. En sus mejores exhibiciones, los equipos de Cruyff se pasaban el balón en la media de un lado a otro del campo ante los ojos fascinados de los rivales, que no encontraban forma de interceptar esos precisos y rápidos pases. Toque, toque y toque. El mismo principio que al otro lado del océano definió Menotti al decir que: «la jugada aparece sola, no hay de precipitarla». El medio campo se pasa el balón una y otra vez, la defensa contraria oscila y, de repente, se descubre la fisura hacia la que salen simultáneamente el pase bien dirigido y la carrera al claro de un jugador en busca del balón».

Es difícil leer este texto y no asociarlo de inmediato con el fútbol practicado en la actualidad por nuestro equipo nacional. Y no deja de resultar paradójico que el introductor del estilo de juego que la Selección terminara por hacer propio, en sustitución de aquella antigua furia de Amberes, sea holandés.

El fútbol de Cruyff perduró en el tiempo y La Masía no ha dejado de proporcionar futbolistas con un patrón común, jugadores dotados técnicamente, con talento, acostumbrados a practicar un juego asociativo, vistoso, con el balón como principal referencia. Todos los entrenadores que siguieron al flaco han podido contar, en mayor o menor medida, con este tipo de refuerzos procedentes de las categorías inferiores. Pero no fue hasta la llegada de Guardiola, el principal representante de la cantera en el Dream Team, cuando el Barça apostó definitivamente por la gente de la casa para convertir el gran equipo que había forjado Rijkaard en un conjunto auténticamente de ensueño.

Volviendo a Luis Aragonés, la respuesta a la pregunta anteriormente expuesta es,… por convicción. El Sabio nunca fue un entrenador con particular gusto por el fútbol preciosista, vistoso, de salón… todo lo contrario. La experiencia atesorada primero como jugador y después, en su larguísima trayectoria como entrenador, le han hecho un defensor acérrimo del resultado como única verdad en el fútbol. Tomemos como ejemplo el siguiente texto de José Félix Díaz en el que, bajo el epígrafe de «El contragolpe perfecto», se analizaba la figura de Aragonés en el libro anteriormente citado, Entrenadores. Un poder inestable (1997):

«Huye del espectáculo como estandarte. A este respecto, comparte la teoría de Fabio Capello. Cree y defiende en cualquier foro, y ante cualquier presidente, que el verdadero espectáculo es ganar. En su opinión de nada vale que un equipo juegue muy bien si los resultados no acompañan. No niega que se enfada profundamente cuando sus hombres pierden y que la misión del entrenador es saber por qué han fallado y encontrar la solución a sus males a costa del espectáculo. Busca en todo momento lo práctico y, pese a poner sobre la mesa un sistema que para muchos no está concebido para el ataque, sus conjuntos siempre acaban entre los máximos goleadores del campeonato. Jugadores como el rojiblanco Manolo, Mijatović o Šuker han batido todas sus marcas goleadoras con Aragonés en el banquillo. Su sentencia aleja cualquier tipo de dudas: «El entrenador que quiera espectáculo, que ponga una barra en el banquillo»».

Así es. Luis Aragonés llegó al tiqui-taca porque consideró que era la única forma de alcanzar el triunfo en un torneo internacional. Y lo hizo desde el convencimiento en una premisa que venía a poner en solfa nuestra leyenda racial, el mito mismo de la furia española. Había llegado a la conclusión de que la inferior condición física de base no permitía al futbolista español competir en un plano atlético con la mayoría de equipos nacionales de primera fila en condiciones de igualdad. Era necesario concentrar todo el esfuerzo en nuestras notables facultades técnicas para lograr el objetivo final.

Y así lo hizo. Conquistamos la Eurocopa con un 4-4-2, con Villa retrasado en ayuda del centro del campo y cayendo a las bandas con gran facilidad, que solía terminar convirtiéndose en un 4-5-1 en el transcurso del partido con la entrada de Cesc Fábregas. Y con este último sistema tuvimos que disputar la final tras la lesión del asturiano, obteniendo el triunfo. Una victoria que suponía, más allá de una conquista anhelada, el final de la furia española como concepto futbolístico.

Tras la conquista de Europa Luis dejó su puesto para fichar por el Fenerbahçe turco. La Federación se encontró entonces con una difícil papeleta, pues el cambio de seleccionador no debía entrañar una transición, sino la continuidad de un proyecto que, más allá de haber logrado el máximo objetivo, había calado profundamente en el público y la crítica. Lo cierto es que el sustituto del Sabio de Hortaleza era un secreto a voces, conocido bastante antes de la disputa de la Eurocopa. Y hay que decir que Villar acertó de pleno al elegir a Vicente del Bosque, un hombre tranquilo y capaz.

El salmantino había demostrado con creces sus dotes organizativas durante su etapa al frente del Real Madrid galáctico, donde hubo de gestionar un vestuario plagado de figuras al tiempo que lograba sacar partido de aquella política de Zidanes y Pavones que llegaría a dejar al conjunto blanco huérfano de clase media. Bicampeón de Liga y de Champions, logró también el cetro mundial de clubes con un conjunto asimétrico cuya mejor versión tenía a Roberto Carlos como dueño de la banda izquierda, dando total libertad al mediapunta francés, a un Figo muy móvil por la derecha y a Hierro, Makélélé y Raúl como columna vertebral del equipo. Considerado poco glamouroso por los rectores de la casa blanca, se optó por prescindir de sus servicios. Su marcha significó un auténtico mazazo para la cantera madridista, cuyos futbolistas encontraron cada vez más dificultades para llegar a la primera plantilla, integradas sus filas por jugadores foráneos, cada vez más y más costosos. En la actualidad el Real Madrid puede vanagloriarse de romper el mercado de fichajes cada verano. Incluso la anunciada españolización del conjunto se ha hecho a base de talonario. Está por ver si esta forma de actuar puede garantizar el desarrollo sostenible de la institución, que no hace tanto salvó su economía mediante la venta de la antigua ciudad deportiva en la Castellana, donde cuatro inmensas torres se alzan ahora como recordatorio y aviso a navegantes.

Y así, Del Bosque inició su andadura. Y pronto se vio que con éxito. La Selección barrió en su grupo clasificatorio para el Mundial, y en sucesivos amistosos venció con solvencia a Inglaterra, Argentina y Francia, entre otros rivales. Entre medias, la Copa Confederaciones sirvió como magnífica piedra de toque para calibrar de nuevo nuestra competitividad, y las conclusiones fueron positivas pese a la derrota frente a Estados Unidos, verdadero equipo revelación del torneo.

El juego del combinado nacional se regía por los mismos parámetros que el que había obtenido el triunfo en la pasada Eurocopa. Quizá la novedad más importante fue la aparición de Sergio Busquets, por el que Del Bosque no ocultaba su devoción, convertido en pieza fija del once titular por su capacidad para cohesionar al equipo merced a su rigor táctico, inteligencia y salida de balón; siendo el engarce ideal entre la defensa y el centro del campo.

No llegamos al torneo en las mejores condiciones, con Iniesta y Fernando Torres todavía renqueantes de lesiones sufridas poco antes de la cita mundialista, lo que hizo que el entrenador tirara de la versatilidad de nuestros futbolistas para conformar las alineaciones. El caso más significativo fue el de David Villa, escorado a la banda izquierda en buena parte de los encuentros con un rendimiento sobresaliente, algo que Pep Guardiola ha sabido explotar tras el fichaje del guaje por el Barcelona. El esquema de juego varió entre el 4-2-3-1 y el 4-1-4-1, aunque Vicente del Bosque no dejó de repetir, cada vez que se le mencionaba el tema, que su equipo no jugaba con un doble pivote.

De menos a más la Selección fue pasando etapas, practicando cada vez un mejor fútbol, hasta presentarse en la final, donde nos aguardaba el conjunto nacional de Holanda.

¡Qué mejor forma de pasar página definitivamente con nuestra furia, que alcanzar el triunfo en el Mundial con el toque y la circulación de balón frente a los holandeses! No en vano el germen de lo que habría de ser, pasado el tiempo, los actuales Países Bajos se fraguó a raíz de aquel saqueo de Amberes. Días después de aquellos acontecimientos se firmaba la Pacificación de Gante, por la que los Estados Generales de las diecisiete provincias exigían la salida de las tropas españolas del territorio. Posteriormente, en 1579 se producía la Unión de Utrecht mediante el que las provincias protestantes del norte se unificaban, separándose de facto de las católicas del sur, para en 1581 presentar el llamado Acta de Abjuración, por la que declaraban su independencia formal del Imperio de Felipe II, conformando, tras diversos avatares, la República Holandesa en 1588.

Aún hoy en día la presencia hispana se deja notar en el Wilhelmus, su himno nacional, en una de cuyas estrofas pone, textualmente, en boca del Príncipe Guillermo de Orange: «Al rey de España siempre he honrado».

La victoria, obtenida con todo merecimiento, daba carpetazo a la furia española. Objetivo cumplido. El círculo se había cerrado

Y, sin embargo…

Sin embargo… hay figuras que resultaban tan familiares…

Ese Piqué ensangrentado, convertido en verdadero saco de golpes del equipo español durante la primera fase del torneo…

Esa incorporación de Puyol, entrando a rematar de forma indómita, llevándose por delante a su compañero Piqué, para suspenderse en el aire y conectar el colosal testarazo que suponía la victoria frente al cuadro teutón…

Esa final, donde tal parecía que el equipo holandés nos pasara factura por lo ocurrido cinco siglos antes, produciéndose con una violencia desatada, a la que fue preciso responder con contundencia…

¿Seguro que no hubo furia española en Sudáfrica?

Corolario

El 5 de noviembre de 1995 Feliciano Fidalgo realizaba una desenfadada entrevista a Matías Prats en El País. Una de cuyas preguntas era:

– ¿Algunos echan de menos la furia española: ¿usted, qué echa de menos?

A lo que el viejo maestro de periodistas respondía:

– El arte en el fútbol.

A buen seguro que, allá donde esté, don Matías (junto al resto de colegas, futbolistas, aficionados e historiadores que alguna vez soñaron con ver a los nuestros levantar el máximo trofeo futbolístico y que abandonaron este mundo perdida toda esperanza), habrá gozado con el juego artístico de nuestra selección en su más bello triunfo.