Jules Rimet

Jules Rimet nació en Theuley-les-Lavoncourt, en el departamento del Alto Saona, el 24 de 0ctubre de 1873.

Hijo de Seraphin y Zoé. Quienes tuvieron cinco hijos: Marie, Jules, Berthe, Modeste y Ernest.

En su pueblecillo natal estudió la enseñanza primaria. Su padre tenía un negocio de ultramarinos y su abuelo materno un molino en el cual el niño Jules pasaba buena parte del día, salvo el horario de clases; pero durante las vacaciones prácticamente vivía en el molino.

La depresión económica que siguió a la guerra franco prusiana hizo que la comarca quedara empobrecida. Ello aconsejó a Seraphin Rimet desplazarse a Paris. El joven Jules permaneció junto a su abuelo algún tiempo, completando su primera educación, cuyos ejes eran la religión y el patriotismo. Líneas estas que conformarán toda su vida.

Tras hacer la primera Comunión en Theuley, en 1885, se unió en Paris a sus padres, que ya habían logrado una posición estable aunque de indudable modestia. Vivían en el séptimo distrito, en el barrio de Gros-Caillou, en la calle Cler. Barrio de gentes modestas, trabajadores de limitados recursos y dominados por la parroquia de San Pedro.

Se afilia al Circulo La Rochefoucauld en el que comienza sus primeras actividades deportivas, principalmente el fútbol, que juegan en la inmediata explanada de Los Inválidos.

Pero no todo es dar patadas al balón. Por las mañanas ayuda a sus padres en el negocio y por las tardes estudia, en cursos intensivos para obreros, el bachillerato. Posteriormente, y también en clases vespertinas y nocturnas, cursa la carrera de Derecho.

Estuvo algún tiempo como pasante de un abogado del Barrio de la Bolsa. Ello le sirvió para adquirir no sólo experiencia sino también para hacerse notar entre los abogados hasta el punto de conseguir ser asociado del Banco Fiduciario de París, en el gabinete de lo Contencioso y Recaudación.

El movimiento católico social

Simultáneamente a sus actividades profesionales se implica en el movimiento del catolicismo social en el Círculo de Obreros Católicos que le lleva, poco después, a crear, con sus compañeros del Círculo, una Unión Social del VII Distrito.

Políticamente se afilia a la Democracia Cristiana, pese a que ésta no pasa sus mejores momentos. O quizá por ello. Vive en la calle Grenelle y en su casa se celebran no pocas reuniones de patronos y obreros que trabajan por el restablecimiento de un orden social cristiano, lo que acaba uniéndole al movimiento de Marc Sangnier, líder de la Democracia Popular. Intenta ésta atraer a la juventud por un camino quizá menos confesional, pero atractivo para conciliar a todas las clases sociales en un mismo movimiento social católico.

Jugador breve, de escasa calidad, lo que quizá amenguó su vocación de practicante del deporte. Pero no en cuanto a su creencia en el deporte como palanca social, como medio de unión y confraternización de todas las clases sociales. Como vehículo para alcanzar la paz entre los pueblos y los individuos de las diferentes clases sociales.

Ya el barón de Coubertin había empezado su apostolado sobre la inserción del deporte en la enseñanza. Bien es cierto que el creador del movimiento olímpico se movía en otras esferas sociales, las aristocráticas, muy lejanas a la del Distrito Séptimo, pero sus ideas afirmaban la creencia de Jules Rimet en la función social del deporte.

Su vocación deportiva encuentra su verdadero sitio en la creación, promoción y gestión de las actividades deportivas.

Primer paso: Red Star

El 12 de marzo de 1887, con 24 años, funda el club Red Star. Es un club deportivo en el que se pueden practicar todas las especialidades deportivas, la mayoría de las cuales eran prohibitivas para las escasas posibilidades económicas de los jóvenes obreros. Cree firmemente en la función educativa y social del deporte. Y como un apostolado, más allá de los límites políticos, se entrega a esta función de forma total.

Que no estaba muy equivocado lo marca el hecho de que en el mismo año se funda la famosa USFSA (Unión de Sociedades Francesas de Sports Atléticos), con los mismos propósitos e ideales que habían movido a Rimet a crear su Red Star. Pasa a afiliar su club en esta asociación que sería el germen de la futura Federación Francesa de Fútbol.

Porque, pese a su vocación futbolística, el balompié no era en Francia, en aquellos momentos, más que un juego un tanto pintoresco que únicamente practicaban los estudiantes o trabajadores ingleses. Las aficiones iban por el lado del atletismo, la gimnasia, el ciclismo…

No resulta extraño, por ello, que incluso los grandes clubs parisienses tarden no poco en practicar el fútbol. Pero, como una epidemia, en pocos años iban a ir orillando a los demás deportes hasta reinar sobre todos ellos. Baste decir que hasta 1894 -siete años después de su fundación- no puede la USFSA montar la primera Liga de Fútbol en Francia. Sólo con nueve clubs y todos ellos de París.

Esta nueva dirección de la USFSA no casa bien con los ideales de Rimet. Porque ya intuye que el fútbol va, imitando a los ingleses, a un ineluctable profesionalismo. No es ese su propósito, todavía inmerso en el apostolado social, pero ve en ello una posibilidad de inserción de los jóvenes practicantes obreros y empleados en una profesión de la misma forma que han hecho los ingleses. El tiempo del «diletantismo» está pasando velozmente y llega la hora de encarar el fútbol como un «oficio» en el que puedan insertarse todos, sean de la clase social que sean.

Se crea la FIFA

Pero un hecho importante para el fútbol mundial va a imponer nuevos rumbos: la creación de la FIFA. No es momento de hacer ningún rodeo para explicar cómo se produjo esa creación el 21 de mayo de 1904 en los locales que en el número 229 de la calle Saint Honoré tenía la USFAS. Entre el francés Guérin y el holandés Hirschman levantan ese frágil edificio que sería, corriendo los años, uno de los poderes fácticos más importantes del mundo. Entre los propósitos del recién nacido organismo estaba, de forma imperativa, el de la organización de un Copa del Mundo. La FIFA abogaba por el fútbol, ya fuera éste profesional o aficionado; no había límites en unos momentos en los que el Comité Olímpico Internacional quería mantener cerradas las puertas del campo. Esta situación tirante duraría hasta bien entrados los años 30. De hecho, hasta 1932 – ya con una Copa del Mundo celebrada- no se proclama el profesionalismo en el fútbol francés. ¡Ocho años después que en España…!

Pero muchos años antes había habido novedades importantes en el fútbol galo. En 1906 Charles Simon había creado el Comité Francés Interfederal (CFI) que agrupaba a todas las sociedades deportivas del campo confesional católico, pero poniendo el acento en el fútbol. Pidió el ingreso en la FIFA. ¡Y se lo concedió el máximo organismo!. Las interjecciones vienen a cuento de que ya estaba inscrita en la FIFA la USFSA, pese a la prohibición de que un mismo país tuviera más de una asociación afiliada a la FIFA, prohibición que mister Woolfall, a la sazón presidente, ponía ante la solicitud de la Federación Española que estaba en los momentos en que padecía las frivolidades de la Unión Española de Clubs.

En 1908, la USFSA decide abandonar la FIFA porque ésta no permite competir a sus clubs con los de la «Amateur Football Asociación»; cosa lógica ya que este última era competidora de la FIFA e intentaba hacerse un hueco en el mundo futbolístico mundial «amateur», en connivencia, más o menos demostrable, con el COI y con los Juegos Olímpicos que querían arrogarse la Copa del Mundo de fútbol.

En ese momento Jules Rimet y otros muchos directivos de clubs que pertenecían a la USFSA deciden abandonarla y crear su grupo propio bajo el nombre de Liga de Fútbol Asociación (LFA). Con ello ya había tres federaciones en Francia… Esta recién nacida la presidía Jules Rimet. A éste le movían dos propósitos: lograr la unión de todo el fútbol francés en una sola Federación y hacer que el fútbol tuviera una Federación autónoma del resto de las que conformaban el conjunto deportivo de todas las naciones. Si, sobre el papel y la realidad, era la Federación más importante en cada uno de los países, bien merecía una autonomía que hasta entonces se le negaba. Consiguió, en una primera etapa, la unión de su Asociación con el CFI, que había perdido a su mentor y guía Charles Simon. Y como vicepresidente de tal entidad fue al Congreso de la FIFA de Oslo, celebrado a finales de junio de 1914, en representación del fútbol francés.

En tales esfuerzos fue avanzando el abogado parisién. No pudo llevarlos a cabo, momentáneamente, porque Europa se sumergió en lo que se llamó la Gran Guerra.

La guerra europea

Jules Rimet es llamado a filas el 3 de agosto de 1914. Tenía 40 años, estaba casado -lo había hecho en 1898 con Jeanne Peyrégne- y tenía tres hijos, Annette, Jean y Pierre, de 9, 7 y 4 años respectivamente. Fue destinado al Regimiento de Infantería número 22 con guarnición en Rouen. En febrero de 1915 es ascendido a sargento y desde ese empleo pidió hacer los cursos de oficial, tras los cuales, fue nombrado subteniente en el mismo Regimiento en el que estaba sirviendo.

Inventó un aparato que él llamó Telemira que no era más que una versión reducida del telémetro, que permitía el uso personal e individual de un práctico medidor de distancias. Esto, junto con sus acciones en el frente de batalla, le sirvieron para su ascenso a teniente a mediados de 1917.

Mientras tanto, el CIF continuó, de forma atenuada por supuesto, sus actividades conducidas por su secretario Henri Dalaunay, otro hombre de importancia fundamental no sólo para el fútbol francés sino para el europeo. Éste había montado una Copa de Francia que mantenía el fuego sagrado del balompié en plena guerra. La competición se llamó Copa Charles Simon y su primera final se celebró en París, en mayo de 1918, proclamándose campeón el Olympique de Marsella.

Licenciado a primeros del año 1919, Jules Rimet recomienza sus actividades deportivas. Forma parte del Consejo Nacional de Deportes. Desde él lleva a buen puerto uno de sus antiguos empeños: conseguir para el fútbol una Federación independiente. Luego procede, descartada la USFSA -decantada por el rugby como primer deporte de su dedicación-, al afianzamiento de la unión entre su Liga y el CIF, de las cuales era su nervio principal. De esta suerte consigue su segunda gran ilusión: la creación de la Federación Francesa de Fútbol Asociación. Tal hecho histórico para el fútbol galo se produjo el 7 de abril de 1919. Cuatro días más tarde Jules Rimet es elegido, por unanimidad, presidente de esta recién nacida Federación. En este cargo permanecería hasta 1949. Posiblemente los treinta años más importantes en el afianzamiento y desarrollo del fútbol francés.

Presidente también del fútbol mundial

El fútbol internacional tomó aliento después del gran conflicto europeo. La convocatoria de los Juegos Olímpicos de Amberes, en 1920, reavivó todos los problemas candentes antes del gran conflicto. Uno de los más importantes era el intento del COI por fagocitar al fútbol y hacer, dentro de los Juegos, el único Campeonato del Mundo. Ello levantó «en armas» a Jules Rimet, quien ya había combatido en Francia contra esa idea. Entendía el fútbol con mayor amplitud que la constreñida al amateurismo; caer en poder del COI significaría que el fútbol quedara restringido a los estudiantes «pudientes» y a los «domingueros». Ello era lo que había defendido ya en 1914 en su primer contacto con la FIFA en el Congreso de Oslo. El hecho de que las Federaciones británicas no asistieran con su fútbol al torneo de Amberes le afirmó más en la idea de que era imprescindible un torneo mundial en el que pudieran participar todos los países con sus mejores jugadores.

Su actuación en el Congreso de Amberes, representando a Francia, hizo que todos los ojos de los representantes de las Federaciones europeas se volvieran hacia este pequeño francés que parecía tener la elocuencia, el tesón y la clarividencia para llevar a buen puerto ese anhelo fundacional incumplido de organizar la Copa del Mundo. Fue proclamado candidato único a la presidencia de la FIFA.

Y en el Congreso siguiente, el 1 de marzo de 1921, fue elegido presidente del máximo organismo internacional.

Tenía mucho trabajo por delante. En su país, llegar a la instauración del profesionalismo que estabilizara definitivamente el fútbol galo. En el mundo, la realización de la Copa del Mundo.

Diez años de trabajo oscuro y eficaz

Que no eran empeños fáciles lo demuestra el tiempo que tardó en lograr ambos deseos: casi diez años. Y nadie podía echarle en cara falta de laboriosidad o entusiasmo. Trabajaba incesantemente, viajaba, establecía relaciones personales con los federativos más importantes de las Federaciones de medio mundo… Pero los inconvenientes eran de tal calibre que a la hora de tomar alguna decisión definitiva siempre se encontraba solo.

Los Juegos Olímpicos de 1924 se celebraron en París por pura cabezonada de Pierre de Coubertin, pero ello fue de gran beneficio para Rimet. Le permitió afianzar su relación con esos federativos del fútbol mundial y sobre todo con los uruguayos, que serían bicampeones olímpicos. En su trato con el embajador uruguayo en Bruselas llegó a intuir que pudiera ser Uruguay quien consiguiera organizar esa primera Copa del Mundo.

Con ese leve punto de apoyo empezó a forzar las máquinas para que el Comité de la FIFA apoyara su «locura». El primer paso fue el de la creación de una comisión para estudiar todos los extremos de tal organización: participantes, presupuestos, compensaciones económicas, etc. Tal comisión estaba presidida por Gabriel Bonnet e integrada por Linnemann, Meisl y Delaunay, quienes fueron desgranando el esquema de una competición de tal fuste.

Le cabe a Barcelona el honor de albergar el siguiente Congreso de la FIFA, los días 17 y 18 de mayo de 1929. Los delegados fueron llevados hábilmente por Rimet al tema de su obsesión: la Copa del Mundo, que él había decidido, para su capote, que arrancara, como fuera, en 1930. Arrinconados los representantes del fútbol mundial no les quedó más remedio que dar el paso al frente. Se ofrecieron: España, Holanda, Hungría, Italia y el esperado Uruguay. Naturalmente fue esta última nación la que fue elegida. Realmente era la única que ya tenía asumido su papel, por lo que las renuncias en su favor de los demás aspirantes, con mayores o menores dengues hipócritas, estaban cantadas.

Rimet, igual a Copa del Mundo

A partir de este momento, la biografía de Jules Rimet se funde totalmente con la historia de la Copa del Mundo. Una historia muy brillante pero cargada de trabajo para el presidente; indudablemente de grandes satisfacciones por los éxitos, pero de enormes amarguras por infinitos desengaños que, naturalmente, no han pasado a los libros que desglosan la historia del más importante torneo del mundo. Incluso en su libro de 1954 «Historia maravillosa de la Copa del Mundo» (que en España se publicó con el título de «Fútbol. La Copa del Mundo») mantiene pudorosamente un tono feliz, muy en línea con las descripciones apologéticas de las diversas ediciones del torneo.

Apenas si se traslucen las dificultades para convencer a los argentinos para que depusieran su actitud contra el torneo de Uruguay; su fracaso, también con los argentinos, para que asistieran al torneo de Brasil; su lucha para que los países europeos apoyaran con su presencia a Uruguay en aquel difícil arranque de 1930, principalmente su propio país al que le costó Dios y ayuda llevar a Montevideo; el arreglo de los diferentes y frecuentes líos dentro de cada una de las Federaciones – en España tuvo que intervenir para evitar más de un cisma en la RFEF- y entre ellas; no malas penurias y dificultades tuvo durante la II Guerra Mundial para mantener enhiesto el pabellón de la organización y en la posguerra para evitar el veto de los vencedores sobre los vencidos; dificultades similares -gemelas, más bien- a las que había afrontado el barón de Coubertin tras la primera conflagración europea.

Lo cierto es que la participación, desde los trece pioneros de Uruguay, fue en una línea de progresión geométricamente creciente. Lo mismo que la inscripción en el organismo internacional.

Los momentos difíciles

El asentamiento del edificio de la FIFA fue obra exclusivamente de Jules Rimet, quien entregó nada menos que treinta años de su vida a ello. Lo mismo que las cinco ediciones de la Copa del Mundo que se celebraron bajo su mando.

Muchos párrafos de su libro merecerían ser reproducidos, pero la extensión de este artículo sufriría una elongación desmesurada. Baste, por ello, uno de los más significativos: el de la final de Río de Janeiro con la inesperada derrota de Brasil ante Uruguay. Escribe Rimet:

«Mientras seguía con la mayor atención, desde la tribuna oficial, las peripecias del partido, pensaba con mi poquito de emoción en la misión que iba a desempeñar dentro de pocos minutos. Faltaba poco para terminar el encuentro. Dejé mi puesto en la tribuna y, mientras preparaba el discurso que debía pronunciar ante el micrófono, me dirigí al túnel que conducía al terreno de juego. En aquel momento los dos equipos permanecían empatados a un gol. Terminando igualados, era suficiente para que Brasil pudiese ser declarado vencedor. El estadio hallábase agitado como si una tempestad se abatiera sobre el mar y las voces de los espectadores se amplificaban semejando bufidos de huracán.

«Cinco minutos más tarde, justamente cuando llegaba a la salida del túnel, un silencio de muerte había reemplazado a todo aquel tumulto. Aquella multitud inflamada en la espera de una victoria que creía cierta e ineludible, se hallaba muda de estupor, como petrificada. ¿Qué había ocurrido? Unos segundos antes del pitido final, Uruguay había marcado un segundo gol y ganado la Copa del Mundo. El zurdazo de un solo hombre -Ghiggia- había hecho enmudecer a doscientos mil.

«Automáticamente, no hubo ya ni guardia de honor, ni himno nacional, ni discurso ante el micrófono, ni entrega solemne del trofeo… Me hallé solo en medio de la multitud, empujado por todos los costados, con la Copa en mis brazos, sin saber qué hacer. Terminé por descubrir al capitán uruguayo, y le entregué, casi a escondidas, la Copa, estrechándole la mano, sin poderle decir ni una sola palabra».

El profesionalismo en Francia

Se ha quedado un tanto a trasmano la solución del otro problema con el que se había encarado Rimet.: el del fútbol francés con el profesionalismo en danza. La USFSA se había declarado firmemente partidaria del amateurismo como única vía para que las clases desfavorecidas económicamente pudieran practicar el deporte; Jules Rimet, más realista, entendía que los amateurs puros tenían que pagar los gastos de equipo, de desplazamiento para acudir a los actos deportivos, más perder jornales para los viajes y los entrenamientos, lo cual alejaba a los trabajadores de menos nivel económico de practicar el fútbol. En el profesionalismo veía la única posibilidad de que todos se integraran en unos equipos que subvenían a sus gastos. Bien es cierto que el profesionalismo encarado entonces -también en España- estaba un tanto a caballo con el ejercicio de una profesión. Nadie podía pensar entonces que llegarían unos tiempos en los que serían profesionales hasta los juveniles…

Rimet pensaba que con las 150 mil fichas que tenía la Federación Francesa, era el momento de dar el gran salto; pero las opiniones de deportistas, clubs y prensa estaban tan divididas que parecía imposible pensar en que ello se pudiera llevar a cabo sin graves conflictos.

Pero Rimet, además de sus virtudes, poseía eso que Napoleón exigía a sus generales: suerte. Y vino en su auxilio cuando la fábrica de automóviles Peugeot, a principios de la temporada 1930-31, formó el club Sochaux. Club totalmente profesional. Y, seguidamente, la misma firma creó un torneo, premiado con un valioso trofeo, para clubs profesionales. Algunos equipos que se movían en un amateurismo marrón dieron el paso definitivo y profesionalizaron a todos sus jugadores. Eso fue el desencadenante que aprovechó la Federación Francesa para tratar de forma definitiva el tema. Se hizo un reglamento para los jugadores profesionales que salió adelante en la Asamblea de enero de 1932 para aplicar a la temporada siguiente.

Tema resuelto también. Lo que significó el gran paso adelante del fútbol francés.

La gran decepción en su propia patria

Los grandes hombres suelen tener una legión de enemigos. Pese a los indudables servicios y beneficios prestados al fútbol de su patria, pronto empezaron a criticar su dedicación al fútbol internacional. Acusaciones a las que no eran ajenos los partidos políticos que veían en el fútbol un enorme punto de apoyo para sus maniobras ante la masa de aficionados. Por otra parte, las decisiones que se veía obligado a tomar en sus actuaciones internacionales, con la política internacional por medio, le acarreaban no pocos disgustos en la Francia de posguerra tan tremendamente politizada. A Rimet le cogieron por medio los embates políticos de la pre guerra fría.

Así, en 1949, cuando estaba en medio del fragor de la batalla brasileña, no fue aclamado, como en años anteriores, en la renovación de su cargo en el organismo galo. La cuestión del Sarre iba a ser el punto de apoyo de sus enemigos. El Sarre, como se sabe, fue una efímera nación independiente que los aliados separaron de la Alemania vencida. Esta región, genuinamente alemana, estaba forzosamente vinculada en su economía a Francia, pero el gobierno galo intentaba aparentar una postura neutral que estaba bien lejos de ser realidad. Por ello, el deseo de Jules Rimet de que el fútbol del Sarre se integrara en la Federación Francesa y en su Liga, para que no quedara aislado, chocó, no sólo con la política de disimulo que mantenía el gobierno, sino con los alsacianos, resentidos aún por la ocupación germana, quienes amenazaron con darse de baja de la FFF si se les obligaba a jugar con un solo club sarrois.

Rimet quedó en minoría en la votación de la Asamblea. Y la mayoría, a favor de los alsacianos, eligió presidente a Laforgue. Bien es verdad que éste, entendiendo que el destronamiento de Rimet procedía más de intereses políticos que deportivos, presentó la dimisión inmediatamente; pero Rimet, muy dolido por el desaire de sus colegas, no aceptó volver a tomar posesión de la presidencia.

Fue muy desilusionante para Rimet tal «despido» de una organización creada merced a sus esfuerzos y trabajos, y por la que tanto había luchado durante treinta años. Había parido un organismo de entre el caos, lo había mimado y hecho una entidad robusta y moderna, y por el hecho de querer hacer realidad su ideal de un fútbol sin fronteras e independiente de vaivenes políticos, era despedido de una manera muy poco grata. Ingrata, más bien.

Su última Copa del Mundo

El éxito de la FIFA en la IV Copa del Mundo, en Brasil, le hizo encarar con entusiasmo la edición siguiente, que se celebró en Suiza. Sabía perfectamente que esa era su última actuación al frente del fútbol mundial y cuidó hasta el máximo su organización.

Cuando en el Congreso de la FIFA de ese 1954, el 21 de junio, anunció que no se presentaría a la reelección para la presidencia todo el fútbol lo entendió; tenía ya 81 años y su salud -superada felizmente la operación de cataratas- no le permitía todo el trajín de viajes, reuniones, horarios de trabajo que había sido su norma desde 1921. Ochenta años y dos guerras sobre sus espaldas daban fe de su reciedumbre física y moral. Pero había llegado su hora. La ocasión de las bodas de oro de la FIFA era ni que pintiparada para que él dijera adiós. Como quiera que nadie se presentó para tal responsabilidad fue el propio Rimet quien sugirió que le sucediera el vicepresidente y colaborador suyo durante veinticinco años: Rodolphe Williams Seeldrayers. Fue aceptado por unanimidad. Podía, pues, marcharse tranquilo.

Dos años más tarde, el 15 de octubre de 1956, falleció en París.

Un hispanófilo auténtico

Si no estuviera tan desacreditada la palabra hispanófilo, se podría decir que Jules Rimet fue un verdadero hispanófilo. Sobre todo desde que estuvo en Barcelona en 1929, con ocasión del Congreso de la FIFA en el que se aprobó la celebración de la primera Copa del Mundo en Uruguay. Dejó no pocos amigos del fútbol español, intimando de forma particular con Ricardo Cabot, a la sazón secretario general de la RFEF. Le gustaba España y le preocupaba su fútbol. De ello dio muestras en cuatro ocasiones principalmente.

La primera, cuando fueron a visitarle varios federativos ante las escisiones de la RFEF. Aconsejó con toda lealtad a los disidentes, advirtiéndoles que la FIFA no admitiría más que una Federación por país. Que debían integrarse en un único organismo. Al fin y al cabo es eso lo que él había hecho en Francia para llevar a la USFAS, el CIF y la Liga Francesa a una sola Federación.

La segunda ocasión fue con motivo del grave problema que supuso para el fútbol español la instauración del profesionalismo. Vio perfectamente cómo «los nueve» de la Liga Minimalista podían partir en dos el fútbol español y pese a las presiones de los «magnates» del fútbol hispano, volvió a recordar que no reconocería más que una Federación en España y que el «grupo minimalista» – la «Orden de la Jarretera», como lo definió acertadamente Jacinto Miquelarena- tenía que integrarse en una sola Liga, con las Divisiones que estimaran oportunas.

La tercera intervención fue no menos decisiva. Ocurrió en plena Guerra de 1936 cuando, ante la hibernación de la FEF, surgió la Federación en San Sebastián intentando ser reconocida por el máximo organismo. Rimet entendió que era un caso especial y más habida cuenta del silencio que la FEF de Madrid/Barcelona le había dado ante la urgencia de la FIFA por completar los Grupos de la Copa del Mundo de 1938. Pese a las presiones de su gran amigo Cabot, propuso al Comité Ejecutivo el «caso español», que fue votado favorablemente a la Federación instaurada en San Sebastián. Merced a ello, una vez terminada la guerra, el fútbol español mantuvo una continuidad, nacional e internacional, que no hubiera sido posible de haberse negado a las solicitudes del teniente coronel Troncoso, y por ello cortado la trayectoria del fútbol hispano.

El último gran favor para el fútbol español ocurrió cuando en el Congreso de la FIFA en Luxemburgo (1 de julio de 1949), Yugoslavia pretendió que se expulsara a España de la FIFA, con el apoyo de Stanley Rous; Rimet hizo un brillante discurso en defensa del fútbol de España. Desmontó la maniobra, indudablemente muñida desde el Kremlin, aplicando los antecedentes del COI de Coubertin y de la FIFA. Realmente le echó valor para defender al fútbol español cuando aún le estaban doliendo las heridas del similar caso del Sarre en su propio suelo y que le había costado la presidencia de la Federación Francesa.

Así pues este breve recuerdo de Jules Rimet no sólo es un modesto homenaje a su figura en el centenario de la FIFA, cuya afirmación y desarrollo fue obra de este gran deportista francés, sino una breve nota de gratitud del fútbol español.

Ha bastado un solo encuentro para que un jugador, hasta ahora poco menos que desconocido del gran público futbolístico, adquiera una enorme popularidad en toda España. Bazán, el interior derecho del Málaga, es ese jugador, al que ahora elogiarán algunos, acaso con exceso, en tanto que otros negarán la extraordinaria valía del pequeño delantero andaluz. Se le discutirá, en una palabra, lo que supone que le serán abiertas las puertas de la fama.Ciertamente, hay que reconocer que la hazaña del interior del Málaga no es cosa corriente. Tanto, que creemos no ha habido, en toda la historia del fútbol español, un caso semejante. No recordamos a jugador alguno que en un solo partido de torneo nacional se haya apuntado éxito igual.Hace uns meses, en partido de cuartos de final de la Copa, el Atlético de Bilbao conseguía nada menos que doce goles frente al Celta1. Y Gaínza, el extremo izquierdo de nuestra selección marcaba ocho de los doce. Se comentó elogiosamente lo que suponía un récord nacional, y se aseguró que pasaría mucho tiempo hasta que pudiera ser mejorada la marca.Bazán ha conseguido lo que parecía poco menos que imposible. Nueve goles ya supone mucho en el haber de un solo jugador; pero es más importante el número si se tiene en cuenta que Bazán marcó todos los goles de su equipo en el partido, lo que da mayor importancia al hecho.

Ha bastado un solo encuentro para que un jugador, hasta ahora poco menos que desconocido del gran público futbolístico, adquiera una enorme popularidad en toda España. Bazán, el interior derecho del Málaga, es ese jugador, al que ahora elogiarán algunos, acaso con exceso, en tanto que otros negarán la extraordinaria valía del pequeño delantero andaluz. Se le discutirá, en una palabra, lo que supone que le serán abiertas las puertas de la fama.Ciertamente, hay que reconocer que la hazaña del interior del Málaga no es cosa corriente. Tanto, que creemos no ha habido, en toda la historia del fútbol español, un caso semejante. No recordamos a jugador alguno que en un solo partido de torneo nacional se haya apuntado éxito igual.Hace uns meses, en partido de cuartos de final de la Copa, el Atlético de Bilbao conseguía nada menos que doce goles frente al Celta1. Y Gaínza, el extremo izquierdo de nuestra selección marcaba ocho de los doce. Se comentó elogiosamente lo que suponía un récord nacional, y se aseguró que pasaría mucho tiempo hasta que pudiera ser mejorada la marca.Bazán ha conseguido lo que parecía poco menos que imposible. Nueve goles ya supone mucho en el haber de un solo jugador; pero es más importante el número si se tiene en cuenta que Bazán marcó todos los goles de su equipo en el partido, lo que da mayor importancia al hecho.

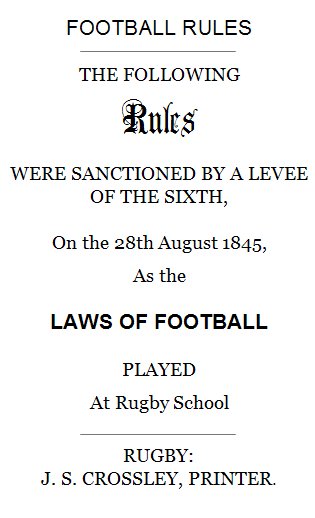

Es muy probable que la idea de someter el Juego a unas reglas viniese de la necesidad de controlar la vida de los estudiantes en la escuela ya que desde finales del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX hubo un sinfín de revueltas estudiantiles que llevaron a promulgar la Ley contra Altercados. No olvidemos que de esta época es la Revolución Francesa. Teniendo en cuenta que esta ley entró en vigor allá por la década de los 30 y que las primeras normas codificadas sobre el Juego datan de 1815, escritas en Eton y posteriormente, en 1825, en Aldenham, es posible que el Juego sirviera para encauzar a los muchachos hacia otras formas de solucionar las cosas. En estos juegos se creó la primera regla del fuera de juego que se producía cuando un jugador atacante simplemente se encontraba por delante del balón y tampoco se les permitía pasar el balón hacia adelante con ninguna parte del cuerpo. Aún así, hasta más o menos 1850, cada escuela siguió practicando el Juego con sus propias normas. Por esto, el 20 de agosto de 1845 tres estudiantes de la escuela de Rugby, William Delafield Arnold, W. W. Shirley y Frederick Hutchins escribieron las primeras reglas codificadas de cualquier tipo de fútbol. Tenía una serie de considerandos y 37 reglas. Esto ayudó a que el juego de Rugby se popularizase fuera de sus muros.

Es muy probable que la idea de someter el Juego a unas reglas viniese de la necesidad de controlar la vida de los estudiantes en la escuela ya que desde finales del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX hubo un sinfín de revueltas estudiantiles que llevaron a promulgar la Ley contra Altercados. No olvidemos que de esta época es la Revolución Francesa. Teniendo en cuenta que esta ley entró en vigor allá por la década de los 30 y que las primeras normas codificadas sobre el Juego datan de 1815, escritas en Eton y posteriormente, en 1825, en Aldenham, es posible que el Juego sirviera para encauzar a los muchachos hacia otras formas de solucionar las cosas. En estos juegos se creó la primera regla del fuera de juego que se producía cuando un jugador atacante simplemente se encontraba por delante del balón y tampoco se les permitía pasar el balón hacia adelante con ninguna parte del cuerpo. Aún así, hasta más o menos 1850, cada escuela siguió practicando el Juego con sus propias normas. Por esto, el 20 de agosto de 1845 tres estudiantes de la escuela de Rugby, William Delafield Arnold, W. W. Shirley y Frederick Hutchins escribieron las primeras reglas codificadas de cualquier tipo de fútbol. Tenía una serie de considerandos y 37 reglas. Esto ayudó a que el juego de Rugby se popularizase fuera de sus muros. El primer club de cualquier tipo de fútbol fundado en la historia es el Guy’s Hospital Football Club que data de 1843 formado por ex alumnos de la escuela. Aún funciona pero fusionado en 1999 con otros dos clubes formando el GKT (Guy’s, King’s and St. Thomas’ Rugby Football Club. Es reconocido por la Rugby Football Union como el club más antiguo de Rugby y por el Libro Guinness de los Récords como el club más antiguo que practica cualquier tipo de fútbol. Aún así, el Barnes Rugby FC dice ser más antiguo, concretamente de 1839, pero nunca pudo demostrarlo. El club más antiguo de cualquier tipo de fútbol aún en actividad es el Dublin University Football Club fundado en 1854 en el Trinity College de Dublín. El club no universitario más antiguo de cualquier tipo de fútbol y que aún siga con actividad propia (sin fusiones con otros clubes) es el Blackheath fundado en 1857 ó 1858. Todos ellos practicantes o seguidores de la causa de lo que hoy llamamos Rugby.

El primer club de cualquier tipo de fútbol fundado en la historia es el Guy’s Hospital Football Club que data de 1843 formado por ex alumnos de la escuela. Aún funciona pero fusionado en 1999 con otros dos clubes formando el GKT (Guy’s, King’s and St. Thomas’ Rugby Football Club. Es reconocido por la Rugby Football Union como el club más antiguo de Rugby y por el Libro Guinness de los Récords como el club más antiguo que practica cualquier tipo de fútbol. Aún así, el Barnes Rugby FC dice ser más antiguo, concretamente de 1839, pero nunca pudo demostrarlo. El club más antiguo de cualquier tipo de fútbol aún en actividad es el Dublin University Football Club fundado en 1854 en el Trinity College de Dublín. El club no universitario más antiguo de cualquier tipo de fútbol y que aún siga con actividad propia (sin fusiones con otros clubes) es el Blackheath fundado en 1857 ó 1858. Todos ellos practicantes o seguidores de la causa de lo que hoy llamamos Rugby.

Con la finalidad de que aún sea más atractiva la Competición del Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en 1ª y 2ª Divisiones, he conseguido elaborar una baremación de todos los jugadores que han intervenido en la Liga en ambas Divisiones, otorgando unas puntuaciones, teniendo en cuenta las jornadas que han sido titulares y los goles que han anotado de penalti o de jugada o bien encajado en propia puerta, en cada temporada. Actualmente dispongo de todas las puntuaciones de los jugadores de 1ª División, desde el inicio de la competición liguera, la temporada 28-29, y en avanzado estado de recopilación, las puntuaciones de los jugadores de 2ª División desde la temporada 68-69, que había un solo Grupo. Constituyen datos de mas de 10000 jugadores, en los que reflejo en su mayoría, además de su nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimientos, trayectoria, temporadas que han sido titulares en el equipo (los 11 incluido el portero que más jornadas han disputado en la temporada), relaciones familiares de hermanos y de padres e hijos, así como los goles anotados y encajados.

Con la finalidad de que aún sea más atractiva la Competición del Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en 1ª y 2ª Divisiones, he conseguido elaborar una baremación de todos los jugadores que han intervenido en la Liga en ambas Divisiones, otorgando unas puntuaciones, teniendo en cuenta las jornadas que han sido titulares y los goles que han anotado de penalti o de jugada o bien encajado en propia puerta, en cada temporada. Actualmente dispongo de todas las puntuaciones de los jugadores de 1ª División, desde el inicio de la competición liguera, la temporada 28-29, y en avanzado estado de recopilación, las puntuaciones de los jugadores de 2ª División desde la temporada 68-69, que había un solo Grupo. Constituyen datos de mas de 10000 jugadores, en los que reflejo en su mayoría, además de su nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimientos, trayectoria, temporadas que han sido titulares en el equipo (los 11 incluido el portero que más jornadas han disputado en la temporada), relaciones familiares de hermanos y de padres e hijos, así como los goles anotados y encajados.